研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。物質化学領域の長尾准教授らの論文が国際学術誌ChemSusChem誌のThe Cover Featureに採択

物質化学領域の長尾 祐樹准教授、学生のWang, Fangfangさん(博士後期課程2年)、修了生のWang, Dongjinさん(令和2年9月博士前期課程修了)らの論文が国際学術誌ChemSusChemのThe Cover Featureに採択されました。

この論文は、令和3年5月7日に本学からプレスリリースしました、次世代燃料電池のアニオン交換薄膜において水酸化物イオン伝導度の評価法を確立した内容になります。

■掲載誌

ChemSusChem

■著者

Fangfang Wang, Dongjin Wang, Yuki Nagao

■論文タイトル

OH− Conductive Properties and Water Uptake of Anion Exchange Thin Films

■論文概要

本研究では、次世代燃料電池で注目されるアニオン交換薄膜において、空気中の二酸化炭素の影響を受けない状態で、水酸化物イオン伝導度と含有水分子量の評価法を確立することに成功しました。長年求められてきたこの評価法の確立は、当該分野において世界初の成果になります。本成果により、次世代燃料電池の性能向上に関する研究の加速が期待されます。

論文詳細:https://doi.org/10.1002/cssc.202100711

The Cover Feature詳細: https://doi.org/10.1002/cssc.202101142

令和3年6月22日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2021/06/22.html高分子薄膜における水素イオンの界面輸送で新知見

|

| 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 国立大学法人 名古屋工業大学 学校法人立教学院 立教大学 国立大学法人 山形大学 |

高分子薄膜における水素イオンの界面輸送で新知見

ポイント

- カルボン酸基の濃度を制御した弱酸性高分子を合成し、水素イオンの輸送を薄膜状で評価

- カルボン酸基は、少なくとも二種類の状態で存在

- カルボン酸基が低濃度になると、カルボン酸基が薄膜界面により多く存在

- カルボン酸基の濃度の低下に伴い水素イオンの輸送経路は内部輸送から界面輸送が支配的

| 北陸先端科学技術大学院大学・先端科学技術研究科 物質化学領域の長尾 祐樹 准教授、スワンスントン アトチャヤ氏(大学院博士後期課程在籍)は、名古屋工業大学・大学院工学研究科 生命・応用化学専攻の山本 勝宏 准教授、立教大学・理学部の永野 修作 教授、山形大学・学術研究院(理学部主担当)の松井 淳 教授との共同研究で、燃料電池や生体活動等で重要となる水素イオンの輸送において、モデル高分子薄膜のカルボン酸基の濃度を制御することで、水素イオンの輸送経路が薄膜内部と界面で切り替わる現象を発見しました。本成果により、エネルギー変換システムの高度化やイオンを能動的に制御するための界面分子設計に関する研究の加速が期待されます。 本研究成果は、2021年5月21日(英国時間)に電気化学会刊行のElectrochemistry誌のオンライン版で公開されました。なお、本研究は日本学術振興会(JSPS)科研費基盤研究(C)、科研費基盤研究(B)、科研費 新学術領域研究「ハイドロジェノミクス」の支援を受けて行われました。 |

【研究背景と内容】

生体系ではタンパク質等の高次構造が、イオン輸送チャネルの制御を行い、イオン輸送の外場刺激応答を実現しています。また、生体材料界面でのイオン輸送は1960年代から議論が続いています。この機能を人工的に設計・構築することは未だ容易ではありません。長尾准教授らは、イオンの中でも水素イオンに着目し、水素イオンを人工的かつ能動的に制御するための要素技術に関して研究を推進してきました。

酸の素である水素イオンは、材料中を輸送されることで燃料電池や生体活動等のエネルギー変換システムで重要な役割を果たします。この水素イオンは、材料内部の非常に小さなスケールの通り道に沿って輸送されると考えられてきました。近年、エネルギー変換システムの高度化に伴い、高性能化のために材料の内部だけでなく端(エッジ)である界面の分子設計も重要視されています。しかし、材料界面における水素イオンの輸送に関する基礎研究は十分に行われていません。今回長尾准教授らは、生体材料ではなく、酸の素の一種であるカルボン酸基の濃度を制御した合成高分子を用いて、薄膜中の水素イオンの通り道について研究を実施しました。その結果、水素イオンが薄膜内部を通る道が不足すると、水素イオンは薄膜の表側と裏側に相当する薄膜界面に沿って輸送されることを明らかにしました。

本研究では、ポリスチレンと呼ばれる高分子の側鎖にカルボン酸基が化学修飾された高分子を合成しました(図1)。比較のためにカルボン酸基の濃度を高いものから低いものまで四種類合成しました。高分子を薄膜化し、赤外線を用いて分子構造を調べた結果、酸の素となるカルボン酸基の状態が少なくとも二種類あることがわかりました。一つはカルボン酸基が単体で存在する状態(フリーな状態)、もう一つは二つのカルボン酸基がお互いに向き合った二量体で存在する状態(ダイマー状態)でした。ダイマー状態は、二つの水素イオンが二つのカルボン酸基に挟まれた状態となり、水素結合と呼ばれる結合で安定化されています。研究グループは、カルボン酸基の濃度を高くすると、フリーな状態のカルボン酸基の量が相対的に増加し、ダイマー状態のカルボン酸基の量が減少する傾向を見出しました。さらに、カルボン酸基の濃度が低い場合には、フリーなカルボン酸基が薄膜の内部ではなく界面により多く存在することも明らかにしました。高分子薄膜中ではカルボン酸基は均一に存在しておらず、その濃度によって存在状態が異なることもわかりました。

この結果から研究グループは、カルボン酸基の濃度を低くすると、薄膜界面にフリーなカルボン酸基が集合し、水素イオンが薄膜内部ではなく界面に沿って輸送される仮説を検討しました。具体的には、水素イオン輸送の性能指標の一つにあたる水素イオン伝導度の評価を、インピーダンス法と呼ばれる手法を用いて実施しました。結果は仮説を裏付けるものであり、カルボン酸基の濃度が高い薄膜では、水素イオンが薄膜内部で輸送されることが支配的であるのに対して、カルボン酸基の濃度が低い薄膜では、水素イオンは薄膜内部ではなく薄膜界面に沿って輸送されることがわかりました(図2)。これはフリーなカルボン酸基が薄膜の内部ではなく界面により多く存在することと、薄膜内部には水素イオンの輸送にあまり寄与しないと思われるダイマー状態のカルボン酸基が多いためであると考えられます。この結果から、水素イオンは材料内部を必ずしも通らずに、通りやすい道があれば材料の端である界面に沿って輸送されることもあることが示されました。

図1 本研究に用いた高分子材料

図2 高分子薄膜における水素イオンが輸送されるイメージ。内部輸送(上)と界面輸送(下)

【今後の展開】

高分子材料中の水素イオンの輸送は、材料内部の通り道に沿って輸送されると考えられてきました。しかし本研究では、酸の素や構造の状況によっては、水素イオンは材料内部ではなく界面に沿った輸送が支配的になることがわかりました。このイオンの界面輸送は無機材料では既に知られていましたが、高分子材料においても界面輸送が可能であることから、界面の分子設計に活かせる可能性があります。また、これまで説明できなかった水素イオンの輸送現象の理解にアプローチすることもできるかもしれません。特にカルボン酸基は生体活動で重要な役割を担っています。今後長尾准教授らは、エネルギー変換システムの高度化に加え、イオン輸送の人工的かつ能動的な制御を目指して、得られた知見を活かしていきます。

【研究資金】

・日本学術振興会(JSPS)科研費 基盤研究(C)(JP18K05257)

・日本学術振興会(JSPS)科研費 基盤研究(B)(JP21H01997)

・日本学術振興会(JSPS)科研費 新学術領域研究「ハイドロジェノミクス」(JP21H00020)

【論文情報】

| 雑誌名 | Electrochemistry |

| 題名 | "Interfacial and Internal Proton Conduction of Weak-acid Functionalized Styrene-based Copolymer with Various Carboxylic Acid Concentrations" |

| 著者名 | Athchaya Suwansoontorn, Katsuhiro Yamamoto, Shusaku Nagano, Jun Matsui, Yuki Nagao* |

| 掲載日 | 2021年5月21日(英国時間)に著者原稿版がオンラインで掲載 |

| DOI | 10.5796/electrochemistry.21-00042 |

令和3年5月28日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/05/28-1.html物質化学領域のBADAM講師が田中貴金属記念財団 萌芽賞を受賞

物質化学領域のBADAM, Rajashekar講師(松見研究室)が一般財団法人田中貴金属記念財団 萌芽賞を受賞しました。

田中貴金属記念財団は、貴金属に関する研究への助成を行い、貴金属の新分野を開拓醸成し、学術、技術ならびに社会経済の発展に寄与することを目的としています。

本助成金制度は、「貴金属が拓く新しい世界」へのさまざまなチャレンジを支援するため、1999年度から毎年実施されています。第22回目となる今回は、貴金属が貢献できる新しい技術や研究・開発に対して、あらゆる分野から研究を募集し、その結果、合計171件の応募があり、この中から合計26件の研究に対し、総額1,610万円の研究助成金を授与しています。

■受賞年月日

令和3年3月31日

■研究題目

水分解に適した効率的酸素発生触媒活性を有する強い金属―基盤相互作用を伴うIrO2系有機・無機ハイブリッド触媒

■受賞対象となった研究の内容

Dr Rajashekar Badam, has been working on various energy materials especially electrocatalysts for oxygen redox reactions for fuel cell and electrolyser applications to name a few. His passion to mitigate environmental issues lead to the research in green hydrogen production using water electrolysis. Water electrolysis is one of the cleanest ways to produce hydrogen. Oxygen evolution reaction (OER) at anode being kinetically and thermodynamically more demanding, need an efficient catalyst. IrO2 is the best-known catalyst which is stable in acidic medium but with high overpotential (~330 mV). Changing the morphology and electronic structure of IrO2 by alloying with other metals was found to reduce the overpotential but poor stability due to agglomeration of nanoparticles and leaching of alloying metal are the key problems to be answered. In this regard, they are working on a novel strategy of anchoring IrO2 nanopartlcles to electrochemically stable conducting polymer with coordination sites. The strong metal substrate interaction between IrO2 nanoparticles and high heteroatom content in the polymer lead to high durability and reduced overpotential making water electrolyser a viable method for green hydrogen production.

ラージャシェーカル バダム博士は様々なエネルギー関連材料、とりわけ電気化学触媒(燃料電池用の酸素還元触媒や水分解反応触媒)に注力した研究を行っています。グリーンな水分解反応など、環境問題の解決を指向した研究を進めています。水分解反応は水素を得るための最もクリーンな反応であり、アノード電極側での酸素発生反応が速度論的にも熱力学的にも技術課題になっています。IrO2は酸性条件でも安定ですが、高い過電圧を有しています。IrO2を他の金属と組み合わせることでモルフォロジーや電子構造を改変でき、過電圧を低下させることができますが、同時にナノ粒子の凝集や、合金触媒からの脱離が問題となります。この点に関して、彼らはIrO2を電気化学的に安定な導電性高分子中の配位子に配位させることに取り組んでいます。強い金属―基板相互作用がIrO2と高ヘテロ元素濃度を有するポリマー間で起こることは高い触媒の安定性と過電圧の低下につながり、水分解反応をグリーンな水素製造法として実現可能なものにすることにつながると期待しています。

■受賞にあたって一言

I would like to thank Tanaka Kikinzoku Memorial Foundation and the selection committee for bestowing me with this prestigious award. I would like to thank Professor Matsumi for all the guidance, Matsumi lab members and my family for the support. I take this opportunity to dedicate this award to the almighty God.

令和3年5月25日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2021/05/25-1.html次世代燃料電池のアニオン交換薄膜において水酸化物イオン伝導度の評価法を確立

次世代燃料電池のアニオン交換薄膜において

水酸化物イオン伝導度の評価法を確立

ポイント

- 高分子薄膜状のアニオン交換膜の水酸化物イオン伝導度と含有水分子量の評価法を確立

- サンプルの合成から評価まで、空気中の二酸化炭素の影響を排除

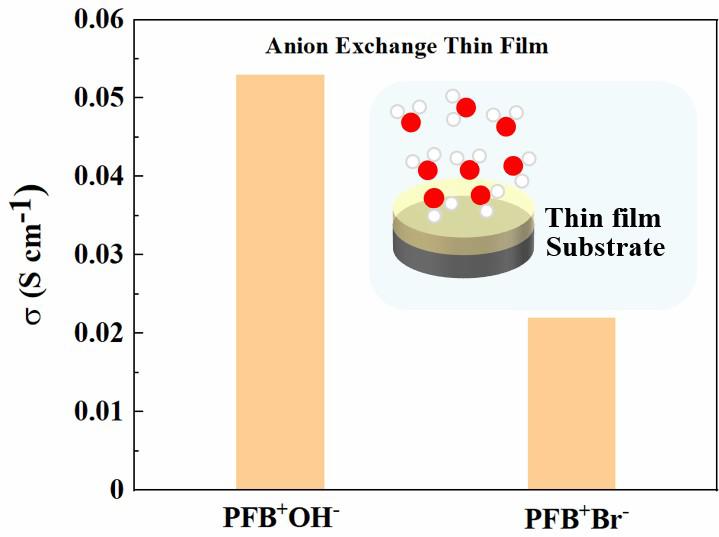

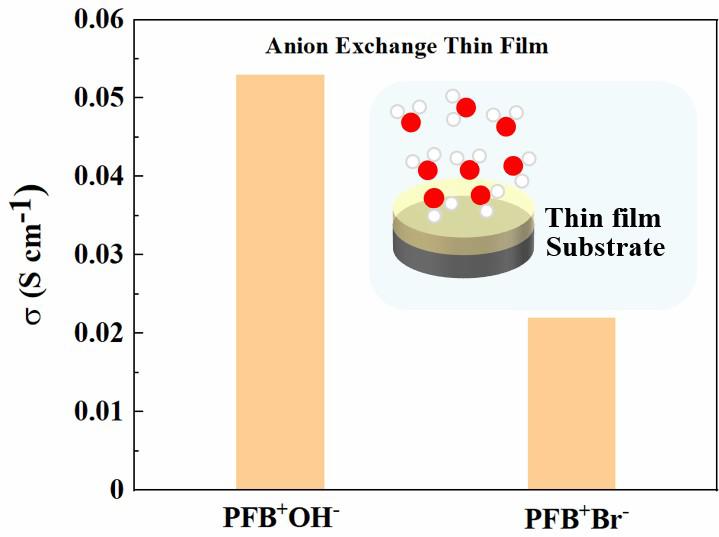

- 0.05 S cm-1の高い水酸化物イオン伝導性(Br-型のアニオン交換薄膜の2倍以上)

- 次世代燃料電池の性能向上への貢献が期待

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)先端科学技術研究科 物質化学領域の長尾 祐樹准教授、オウ ホウホウ 大学院生(博士後期課程在籍)、ワン ドンジン 大学院生(博士前期課程修了)らは、次世代燃料電池で注目されるアニオン交換薄膜において、空気中の二酸化炭素の影響を受けない状態で、水酸化物イオン伝導度と含有水分子量の評価法を確立することに成功しました。長年求められてきたこの評価法の確立は、当該分野において世界初の成果になります。本成果により、次世代燃料電池の性能向上に関する研究の加速が期待されます。 本研究成果は、2021年4月29日(英国時間)にWiley社刊行のChemSusChem誌のオンライン版で公開されました。なお、本研究は日本学術振興会(JSPS)科研費基盤(C)、科研費基盤(B)、科研費 新学術領域研究「ハイドロジェノミクス」の支援を受けて行われました。 |

【研究背景と内容】

資源の少ない日本が脱炭素化を進めながら持続的な発展をするためには、多様なエネルギー資源を確保することが喫緊の課題です。長尾准教授らは、これまで水素社会に貢献する燃料電池の性能向上に関する研究を推進してきました。

長尾准教授らは、現在の燃料電池に利用されるプロトン交換膜に加え、次世代燃料電池で利用が検討されているアニオン交換膜における、水酸化物イオン伝導性の研究に取り組んでいます。この次世代燃料電池は、従来必要とされてきた白金などの貴金属触媒に依存せずに動作が可能であることから、世界的に研究報告例が増加しています。アニオン交換膜とは、陰イオンが膜の内部を移動可能な材料であり、特に水酸化物イオンが高速に移動する材料はこの燃料電池に欠かせません。水酸化物イオンが内部を移動するアニオン交換膜は、空気中の二酸化炭素と容易に反応する特徴があり、燃料電池の性能を低下させることが知られています。アニオン交換膜の水酸化物イオン伝導性を評価するためには、膜を水に浸漬することで空気中の二酸化炭素の影響を排除する必要がありました。しかし、実際の燃料電池では、アニオン交換膜は水に浸った状態で動作していないため、二酸化炭素の影響を排除した、より燃料電池の動作環境に近い加湿状態での評価法が求められてきました。

アニオン交換膜のもう一つの重要な役割は、燃料電池の反応場である電極触媒界面に薄膜状で存在することにより、アニオン交換膜から電極触媒へ水酸化物イオンを高速に輸送することです。しかし、これまでは水酸化物イオン型のアニオン交換薄膜の水酸化物イオン伝導性と含有水分子量を評価する方法がありませんでした。今回、長尾准教授らは、モデル高分子として合成したアニオン交換膜を基板上に薄膜化し、薄膜の作成から各種物性評価の終了までの間、空気中の二酸化炭素の影響を受けない評価方法を確立し、世界で初めてアニオン交換薄膜における水酸化物イオン伝導性と含有水分子量を明らかにしました。

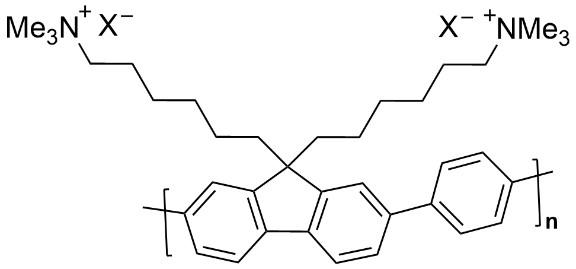

研究成果として、水酸化物イオン型のアニオン交換薄膜(OH-型、図1)は、0.05 S cm-1と比較的高い水酸化物イオン伝導性を示すことや、臭化物イオン型のアニオン交換薄膜(Br-型)と比較すると約2倍のイオン伝導度を有することがわかりました(図2)。さらに、厚膜状のアニオン交換膜と270nmの厚さの薄膜では、水酸化物イオン伝導度が同程度であることも明らかにしました。この結果はプロトン交換膜で知られている、厚さが薄くなるにつれてイオン伝導度が低下する傾向と異なる知見となりました。

図1 アニオン交換膜(Poly[9,9-bis(6'-(N,N,N-trimethylammonium)-hexyl)-9H-fluorene)-alt-(1,4-benzene)] (PFB+), X = OH and Br)

図1 アニオン交換膜(Poly[9,9-bis(6'-(N,N,N-trimethylammonium)-hexyl)-9H-fluorene)-alt-(1,4-benzene)] (PFB+), X = OH and Br)

図2 アニオン交換薄膜におけるイオン伝導度の比較

図2 アニオン交換薄膜におけるイオン伝導度の比較

【今後の展開】

空気中の二酸化炭素の影響を受けない状態で、アニオン交換薄膜の水酸化物イオン伝導度と含有水分子量の相関に関する知見を得た例は世界初となります。これらの研究成果は、次世代燃料電池の反応場を設計する上で重要な知見となりえます。今後長尾准教授らは、確立した評価手法を利用して、分子構造の異なる複数のアニオン交換膜の評価を推進することで、得られた知見が普遍性を有するのかどうかを含め検討していく予定です。

【研究資金】

・日本学術振興会(JSPS)科研費 基盤研究(C)(JP18K05257)

・日本学術振興会(JSPS)科研費 基盤研究(B)(JP21H01997)

・日本学術振興会(JSPS)科研費 新学術領域研究「ハイドロジェノミクス」(JP21H00020)

【論文情報】

| 雑誌名 | ChemSusChem |

| 題名 | OH- Conductive Properties and Water Uptake of Anion Exchange Thin Films |

| 著者名 | Fangfang Wang, Dongjin Wang, and Yuki Nagao* |

| 掲載日 | 2021年4月29日(英国時間)にオンライン版に暫定版が掲載 |

| DOI | 10.1002/cssc.202100711 |

令和3年5月7日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/05/07-1.html物質化学領域の松村研究室の論文が国際学術誌の表紙に採択

物質化学領域の松村 和明教授、ラジャン ロビン助教らの論文が英国王立化学会(RSC)刊行のMaterials Advances誌の表紙(Back cover)に採択されました。

本研究は科研費および科学技術振興機構(JST)「研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)」の支援により行われました。

■掲載誌

Materials Advances, 2021, 2, 1139-1176 掲載日2021年1月15日

■著者

Robin Rajan*, Sana Ahmed, Neha Sharma, Nishant Kumar, Alisha Debas, and Kazuaki Matsumura*

■論文タイトル

Review of the current state of protein aggregation inhibition from a materials chemistry perspective:special focus on polymeric materials

■論文概要

タンパク質の凝集抑制効果を持つ物質について、特に高分子化合物を中心にその合成方法や機能、応用などをまとめた総説論文です。神経変性疾患の治療や予防、バイオ医薬品の生産プロセスの効率化などに期待出来る最新の研究成果をまとめています。

表紙詳細:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/ma/d1ma90025k#!divAbstract

論文詳細:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/ma/d0ma00760a#!divAbstract

令和3年3月3日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2021/03/03-1.htmlリチウムイオン2次電池の長期的耐久性の課題解決に資する超高耐久性バインダーを開発

リチウムイオン2次電池の長期的耐久性の課題解決に資する

超高耐久性バインダーを開発

ポイント

- リチウムイオン2次電池の長期的耐久性の課題の解決に資する超高耐久性負極バインダーの開発に成功した。

- 1700回の充放電サイクルを経ても95%の容量維持率を示した。

- 本バインダー材料を用いた系ではPVDF系で顕著であった電解液の電気分解が抑制された。

- 充放電サイクル後に、本バインダー材料を用いた電池系ではPVDF系と比較して大幅に低い(45%減少)内部抵抗が観測された。

- 各種電気化学測定により、負極内部のリチウムイオンの拡散性に優れていることが分かった。本バインダー系ではイオンの拡散係数がPVDF系を15%上回った。

- ヤング率、引張強度のいずれにおいても本バインダーはPVDFと比較して大幅に優れた力学的強靭さを示した。

- 電極―電解質界面抵抗を低減できる高耐久性バインダーとして、リチウムイオン2次電池のみならず広範な蓄電デバイスへの応用が期待される。

| 北陸先端科学技術大学院大学 (JAIST) (学長・寺野稔、石川県能美市)の先端科学技術研究科 物質化学領域の松見 紀佳教授、環境・エネルギー領域の金子 達雄教授、バダム ラージャシェーカル講師、アグマン グプタ博士後期課程学生、アニルッダ ナグ元博士研究員は、リチウムイオン2次電池*1の耐久性を大幅に向上させる負極バインダー材料(図1)の開発に成功した。 リチウムイオン2次電池は、一般ユーザーが広く認識しているように充放電能力が経年劣化することが知られている。この問題は、EV用途を始めとする高付加価値製品においては更に深刻な課題となる。リチウムイオン2次電池の劣化要因は極めて多岐にわたるが、様々な電極内における副反応によるバインダーを含む電極複合材料の変性、電極/集電体の接着力の劣化が主要因の一つと考えられている。 本バインダー材料は、アセナフテキノンと1,4-フェニレンジアミンとを酸触媒の存在下で重縮合することにより合成した(図2)。 開発したリチウムイオン2次電池用バインダーは、長く検討されてきたポリフッ化ビニリデン(PVDF)と比較すると、LUMO*2,3が低い電子構造的特徴を有し(図3)、その結果として電解液の過剰な分解による厚い被膜形成を効果的に抑制した。 サイクリックボルタンメトリー*4後に見積もられたイオン拡散係数はPVDF系と比較して15%高い値となった。また、リチウム脱挿入ピークの電位差(オーバーポテンシャル)は本バインダー材料系においてPVDF系と比較して100mV減少し、より容易なリチウムイオンの拡散を支持する結果となった。充放電後の電池セルの界面抵抗*5も本バインダーにおいて大幅に低い値を示した(62Ω;PVDF系では110Ω)(図4)。 その結果として本バインダー高分子系では1735回の充放電サイクルを経ても95%の容量維持率を示し、非常に優れた耐久性が明らかとなった(図5)。 長期充放電後の負極のXPS測定より、バインダー材料由来の窒素原子に由来するピークが明瞭に観測されたことから、電極表面に形成されている被膜は極めて薄いことが示唆された。また、バインダー構造の一部が顕著にリチウムドープされていることも明らかとなった。長期充放電後の負極のSEM像では、PVDF系では500サイクル後に大きなクラックの形成と共に集電体から剥離した様子も観測されたが、本バインダー系では1735サイクル後にも僅かなクラックの形成が観測されるにとどまった。 なお、本研究はJST未来社会創造事業の支援を受けて実施された。 |

本成果は「ACS Applied Energy Materials」(米国化学会)オンライン版に2月17日に掲載された。

| 題目 | Bis-imino-acenaphthenequinone-Paraphenylene-Type Condensation Copolymer Binder for Ultralong Cyclable Lithium-ion Rechargeable Batteries |

| 著者 | Agman Gupta, Rajashekar Badam, Aniruddha Nag, Tatsuo Kaneko and Noriyoshi Matsumi |

| DOI | 10.1021/acsaem.0c02742 |

【今後の展開】

セル構成や充放電条件を最適化し、最も優れた特性を有する蓄電デバイスの創出に結びつける。

更に異なる材料組成から成る高容量負極材料への適用を進めつつある。

電極―電解質界面抵抗を大幅に低減できる機能性高分子バインダーとして、リチウムイオン2次電池のみならず広範な蓄電デバイスへの応用が見込まれる。

【用語解説】

*1 リチウムイオン2次電池:

電解質中のリチウムイオンが電気伝導を担う2次電池。従来型のニッケル水素型2次電池と比較して高電圧、高密度であり、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車に適用されている。

*2 LUMO:

電子が占有していない分子軌道の中でエネルギー準位が最も低い軌道を最低空軌道(LUMO; Lowest Unoccupied Molecular Orbital)と呼ぶ。

*3 HOMO:

電子が占有している分子軌道の中でエネルギー準位が最も高い軌道を最高被占軌道(HOMO; Highest Occupied Molecular Orbital)と呼ぶ。

*4 サイクリックボルタンメトリー(サイクリックボルタモグラム):

電極電位を直線的に掃引し、系内における酸化・還元による応答電流を測定する手法である。電気化学分野における汎用的な測定手法である。また、測定により得られるプロファイルをサイクリックボルタモグラムと呼ぶ。

*5 電極―電解質界面抵抗:

エネルギーデバイスにおいては一般的に個々の電極の特性や個々の電解質の特性に加えて電極―電解質界面の電荷移動抵抗がデバイスのパフォーマンスにとって重要である。交流インピーダンス測定を行うことによって個々の材料自身の特性、電極―電解質界面の特性等を分離した成分としてそれぞれ観測し、解析することが可能である。

令和3年3月1日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/03/01-1.htmlがん光細菌療法の新生

がん光細菌療法の新生

ポイント

- 高い腫瘍標的能を有し、近赤外光によって様々な機能を発現する光合成細菌の発見

- 当該細菌を活用したがん診断・治療技術の創出

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)先端科学技術研究科物質化学領域の楊 羲研究員、博士前期課程学生の小松 慧、博士後期課程学生のラグー シータル、都 英次郎准教授らは、光合成細菌を使ってマウス体内のガン細胞の検出と治療を同時に可能にする技術の開発に成功した。 世界的にがんの罹患者数、死亡者数は増加している。体内の高精度ながん細胞検出技術ならびにがん細胞を根絶可能な治療法の開発は、がん医療における究極の目的である。 本研究では、低酸素状態の腫瘍環境内で高選択的に集積・生育・増殖が可能で、かつ生体透過性の高い近赤外レーザー光*1によって様々な機能を発現する非病原性の紅色光合成細菌*2を発見した(図1)。また、当該細菌の特性を活用することで体内の腫瘍を高選択的に検出し、標的部位のみを効果的に排除することが可能な "がん光細菌療法"という新しい概念・技術を創出することに成功した。 本研究で提案する概念・技術は、ナノ・マイクロテクノロジー、光学、微生物工学といった幅広い研究領域に貢献し、将来的に先進医療分野において世界の科学・技術をリード可能な革新的がん診断・治療法に成り得ると期待している。 本成果は、2021年2月15日にナノサイエンス・ナノテクノロジー分野のトップジャーナル「Nano Today」誌(Elsevier発行)のオンライン版に掲載された。なお、本研究成果は日本学術振興会科研費[基盤研究A、国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)]の支援のもと行われたものである。 |

図1. がん光細菌療法の概念。NIR: 近赤外、FL: 蛍光、ROS: 活性酸素種、PA: 光音響。 |

【論文情報】

| 掲載誌 | Nano Today(Elsevier発行) |

| 論文題目 | Optically activatable photosynthetic bacteria-based highly tumor specific immunotheranostics |

| 著者 | Xi Yang, Satoru Komatsu, Sheethal Reghu, Eijiro Miyako* |

| 掲載日 | 2021年2月15日にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1016/j.nantod.2021.101100 |

【関連研究情報】

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)、先端科学技術研究科物質化学領域の都研究室では、近赤外レーザー光により容易に発熱するナノ材料の特性(光発熱特性)に注目し、これまでに、"三種の神器"を備えた多機能性グラフェン(2020年4月23日 JAISTからプレス発表)、ナノテクノロジーと遺伝子工学のマリアージュ(2020年8月17日 JAISTからプレス発表)などの光がん療法を開発している。

【用語解説】

*1 近赤外レーザー光

レーザーとは、光を増幅して放射するレーザー装置、またはその光のことである。レーザー光は指向性や収束性に優れており、発生する光の波長を一定に保つことができる。とくに700~1100 nmの近赤外領域の波長の光は生体透過性が高いことが知られている。

*2 紅色光合成細菌

近赤外光を利用して光合成を行う細菌。水の分解による酸素発生は行わない。

令和3年2月16日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/02/16-1.html【2/26(金)開催】JAIST創立30周年記念 マテリアルズインフォマティクス国際シンポジウム

本学創立30周年を記念して、エクセレントコア推進本部マテリアルズインフォマティクス国際研究拠点による「マテリアルズインフォマティクス国際シンポジウム」を下記のとおり開催しますので、ご案内いたします。

ビッグデータ時代の到来とともに急速に発展するマテリアルズインフォマティクス(MI)が、近い将来材料科学の方法論や速度に変革をもたらすことはほぼ確実です。本シンポジウムでは、MIとその関連技術に関する最前線の研究発表をお届けします。

| 日 時 | 令和3年2月26日(金)13:00~18:30 |

| 会 場 | オンライン(Webex) |

| 講演者 | 招待講演者 Prof. Joris Thybaut (U-Ghent, Belgium) Prof. Jörg Behler (Georg-August-Universität Göttingen, Germany) Prof. Keisuke Takahashi (Hokkaido-U, Japan) Dr. Kwang-Ryeol Lee (Korea Institute of Science and Technology, Korea) Dr. Supareak Praserthdam (Chulalongkorn-U, Thailand) Dr. Huan Tran (Georgia Institute of Technology, USA) 本学講演者 谷池 俊明 教授(物質化学領域) ダム ヒョウ チ 教授(知識マネジメント領域) 西村 俊 准教授(物質化学領域) 本郷 研太 准教授(環境・エネルギー領域) チャミンクワン パッチャニー 講師(環境・エネルギー領域) |

| 言 語 | 英語 |

| 詳細・申込み | https://www.jaist.ac.jp/project/materialsinformatics/symposium.html 必ず事前申し込みをしてください。 |

高分子化合物による細胞の凍結保護効果の機序を解明-再生組織などの長期保存技術の開発に貢献-

|

北陸先端科学技術大学院大学 理化学研究所 |

高分子化合物による細胞の凍結保護効果の機序を解明

-再生組織などの長期保存技術の開発に貢献-

ポイント

- 高分子化合物による細胞の凍結保護効果の機序の一端を解明。

- 細胞凍結保護効果を説明するため初めて固体NMRの手法を応用し、細胞の脱水制御に伴う細胞内氷晶抑制効果を説明した。

- この手法を利用することで、新しい効果的な凍結保護物質の分子設計が可能となり、再生医療分野などへの応用が期待できる。

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)先端科学技術研究科物質化学領域 松村和明教授、ラジャン・ロビン助教、理化学研究所放射光科学研究センターNMR先端応用・外部共用チーム 林文晶上級研究員、長島敏雄上級研究員らの研究グループは、高分子化合物による細胞の凍結過程における保護作用機序を明らかにした。 本研究成果は、細胞への毒性や分化への影響が低い凍結保護高分子の設計指針を明らかとすることで、再生医療分野で必要とされる幹細胞や再生組織などの効率的な凍結保存技術の開発に貢献することが期待できる。 本研究成果は、Springer Nature発行の科学雑誌「Communications Materials」誌に2021年2月9日オンライン版で公開された。なお、本研究は日本学術振興会科研費、キヤノン財団、文部科学省大学連携バイオバックアッププロジェクト、文部科学省先端研究施設共用促進事業の支援を受けて行われた。 |

【研究の背景】

医学生物学研究に必要な細胞は、細胞バンクなどから凍結状態で入手できる。細胞の凍結保存技術自体は1950年代に確立されており、おもにジメチルスルホキシド(DMSO)[*注1]が保護物質として細胞懸濁液に添加され、液体窒素温度にて凍結保存されている。一般的な樹立細胞などは既存の保存技術で問題なく保存可能な細胞が多いが、受精卵などの生殖細胞、ES細胞やiPS細胞[*注2]などの特殊な幹細胞などの中には凍結保存が困難なものが多く、効率的な保存技術の開発が望まれている。また、汎用保護剤であるDMSOは毒性があり、分化[*注3]への影響もあることから再生医療分野では代替の物質の開発が望まれているが、この半世紀ほどは新しい凍結保護物質の報告はほとんど見られなかった。高分子系の保護物質は細胞膜を容易には透過しないため、細胞への毒性や分化への影響を低くすることが可能である一方、細胞外から凍結保護を行うということから開発は困難とされてきた。2009年に松村らが両性電解質高分子[*注4]による凍結保護作用を発表し[1]、その後、多くの細胞種で凍結保護効果が確認されてきた。また、急速に凍結することで細胞内外の水の結晶化を抑制するガラス化保存技術[*注5]にも両性電解質高分子が利用され、受精卵や胚[2]や軟骨細胞シート[3]、スフェロイド[*注6] [4]などの保存に成功した。また、高分子化合物による凍結保護物質の報告は世界中で近年になって非常に多く行われており、多くの分野での応用が期待されている。しかしながら、その具体的なメカニズムはわかっていない。

【研究成果と手法】

これまでDMSOなどの低分子による細胞膜透過性の凍結保護物質については、細胞内の水の結晶化を抑制することが主な機序として報告されてきている。しかし、高分子凍結保護剤の細胞外からの保護作用の機序は詳細にはわかっておらず、最近の論文では細胞外の氷の結晶(氷晶)の成長抑制作用と説明されている。確かに氷晶は物理的に細胞を破壊するため、その抑制が重要であることは間違いがないが、一方で、細胞内に大きな氷晶が形成されることは、細胞内小器官の破壊を伴う致命的なダメージを与えるとされているため、細胞内氷晶の形成が抑制されていることが考えられる。細胞内氷晶の形成については、一般的には顕微鏡などで観察されるが、凍結時の細胞内の現象を正確に捉えることが難しいため、はっきりしたことは分からない状況であった。

研究グループらは、両性電解質高分子溶液の凍結保護の分子メカニズムを調べるため、固体NMR[*注7]の手法を初めて応用し、凍結保護という複雑かつ多面的な現象の特徴を塩や水、高分子の運動と状態からの視点で解き明かすことに成功した。

両性電解質高分子であるカルボキシル基導入ポリリジン(PLL-(0.65) (図1))溶液、比較対象として、凍結保護効果の高いDMSO溶液、凍結保護効果のあまり見られないアルブミン(BSA)溶液、ポリエチレングリコール(PEG)溶液、保護効果のない生理的食塩水について、0℃から-41℃までの水分子および塩(イオン)の運動性を固体NMR測定により評価した。その結果、低温時の水の運動性がPLL-(0.65)溶液において他の溶液に比べ顕著に抑制され粘性が上昇することがわかった(図2)。凍結条件下では、この粘性の高いポリマー溶液が細胞の周辺を取り囲むことにより、細胞内への氷晶の侵入による細胞内氷晶形成を抑制していることが示唆される。また、PLL-(0.65)溶液中では高分子鎖にNaイオンがトラップされ、低温域でのNaイオンの運動性が低下していることも確認された(図3)。これにより、浸透圧に寄与するNaイオンの濃度がPLL(0.65)溶液において低下し、急激な脱水を抑制し、温和な条件でかつ十分に細胞内を脱水できる最適条件を達成していることが細胞内氷晶の形成の抑制を示唆する結果となった。これらの機序を図4に模式図として表す。低温時に高分子が塩や水を包含した会合体を形成し、それらの運動性が低下することで温和な条件でかつ十分に脱水が起こると共に、細胞外溶液の粘性の上昇に伴う細胞外氷晶の成長も抑えられ、結果的に細胞内氷晶の形成が抑制されることが細胞の凍結保護を可能としていることが考えられる。この機序は細胞内に浸透する既存の凍結保護剤と異なることから、新たな機序に基づく凍結保護剤の開発につながる研究成果である。

【今後の展開】

固体NMR測定により高分子や塩、水の分子運動の観点から細胞凍結保護高分子の新規機序について考察することが可能となった。この手法により効果の高い凍結保護剤の設計指針が得られることが期待される。また、細胞だけでなく、再生組織などの2次元3次元の生体組織などの効率的な保存法、保存剤の開発に役立つことが期待できる。

図1 本研究で使用した両性電解質高分子であるカルボキシル化ポリリジンの構造。PLL-(0.65)は、コハク酸付加部位(m)が65%であるものを示す。 |

図2 1H NMRの水のピーク幅の温度依存性。PLL-(0.65)に顕著な広幅化が見られ、低温での粘性の急上昇が確認された。 |

図3 a) 23Na NMRのピーク面積から、各溶液中の凍結下、氷と共存する溶液状態にあるNaイオンの量を評価した。凍結下のPLL-(0.65)溶液において、溶液として振舞うNaイオンの量が低下した。b)Naイオン量から系中のNaCl濃度を計算した結果。PLL-(0.65)溶液中のNaCl濃度は温度低下と共に速やかに上昇し、低温下で緩やかに下降する。これは速やかかつ適度な細胞の脱水による細胞内氷晶形成の抑制を示唆している。 |

図4 PLL-(0.65)溶液による細胞の凍結保護効果の模式図。低温凍結下、1) 高分子が高い粘性を持つ会合体(マトリックス)を形成することで、細胞外からの氷核の流入を阻止し、2) 塩や水をマトリクス内にトラップすることにより、凍結後の脱水を温和な条件で制御するという2つの効果で細胞内の氷晶形成を抑制している。また、マトリックス形成による粘度上昇は、氷晶が細胞膜を刺激する事による細胞内氷晶形成も抑制していることが示唆された。 |

【参考文献】

[1] Matsumura K, Hyon SH, Polyampholytes as low toxic efficient cryoprotective agents with antifreeze protein properties. Biomaterials 30, 4842-4849 (2009)

[2] Kawasaki Y, Kohaya N, Shibao Y, Suyama A, Kageyama A, Fujiwara K, Kamoshita M, Matsumura K, Hyon S-H, Ito J, Kashiwazaki N. Carboxylated ε-poly-L-lysine, a cryoprotective agent, is an effective partner of ethylene glycol for the vitrification of embryos at various preimplantation stages. Cryobiology, 97, 245-249 (2020)

[3] Hayashi A, Maehara M, Uchikura A, Matsunari H, MatsumuraK, Hyon SH, Sato M, Nagashima H. Development of an efficient vitrification method for chondrocyte sheets for clinical application. Regenerative Therapy, 14, 215-221 (2020)

[4] Matsumura K, Hatakeyama S, Naka T, Ueda H, Rajan R, Tanaka D, Hyon SH. Molecular design of polyampholytes for vitrification-induced preservation of three-dimensional cell constructs without using liquid nitrogen. Biomacromolecules, 21, 3017-3025 (2020)

【用語解説】

注1 ジメチルスルホキシド(DMSO)

分子式C2H6SOの有機溶媒の一種。実験室レベルから工業的規模に至るまで広く溶媒として使用される他、10%程度の溶液は細胞の凍結保存として使用されている。

注2 ES細胞やiPS細胞

多能性幹細胞の一種。ES細胞は胚性幹細胞、iPS細胞は人工多能性幹細胞の略である。生体外にて、理論上ほぼすべての組織に分化する分化多能性を保ちつつ、ほぼ無限に増殖させることができるため、有力な万能細胞の一つとして再生医療への応用が期待されている。現在はDMSOを使用した保存液で保存されているが、DMSOの分化への影響が危惧される。

注3 分化

多細胞生物において、個々の細胞が構造機能的に変化すること。

注4 両性電解質高分子

一分子中にプラスとマイナスの電荷を共にもつ高分子化合物。

注5 ガラス化保存技術

受精卵などの保存によく用いられている超低温保存の一つ。凍結時においても氷の結晶を形成しにくい溶質濃度の高いガラス化液を用い、保存した細胞が氷による物理的傷害を受けにくい。

注6 スフェロイド

三次元的な細胞のコロニーで、再生医療の組織形成のビルディングブロックとして期待されている。

注7 固体NMR

固体NMRとは固体試料を観測対象とした核磁気共鳴 (NMR) 分光法で、方向依存的な異方性相互作用の存在のため共鳴線の線幅が広いのが特徴である。通常、共鳴線の先鋭化のため、試料を静磁場に対してマジック角(54.7°)傾けて、超高速で回転(MAS:Magic Angle Spinning)させて測定を行う。本研究では、温度制御装置を備え付けた固体MAS検出器により、プロトンとナトリウムの核磁気共鳴スペクトルを測定し、低温時の水やNaイオン、高分子の運動性について議論した。

【論文情報】

| 掲載誌 | Communications Materials(Springer Nature) |

| 論文題目 | Molecular mechanisms of cell cryopreservation with polyampholytes studied by solid-state NMR |

| 著者 | Kazuaki Matsumura, Fumiaki Hayashi, Toshio Nagashima, Robin Rajan,Suong-Hyu Hyon |

| 掲載日 | 2021年2月9日10時(英国時間)にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1038/s43246-021-00118-1 |

令和3年2月9日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/02/post_588.htmlハイスループット実験と触媒インフォマティクスが実現するゼロからの触媒設計

|

北陸先端科学技術大学院大学 北海道大学 科学技術振興機構 |

ハイスループット実験と触媒インフォマティクスが実現する

ゼロからの触媒設計

ポイント

- 物質空間からの無作為なサンプリング

- ハイスループット実験による触媒ビッグデータの取得

- バイアスを含まないデータからの触媒設計指針の抽出

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科物質化学領域の谷池俊明教授らは北海道大学(総長・寳金清博、北海道札幌市)の髙橋啓介准教授らと共同で、ハイスループット実験と触媒インフォマティクスを駆使して前知見に依らないゼロからの触媒設計を実現する道を示した。 ある化合物を別の化合物へと変換する化学反応は、式上では単純に見えても多くの素反応によって構成されているケースが多い。化学反応の制御とは、これらの素反応を同時に制御することであり、複数の有効成分を組み合わせる多元的な触媒の設計が鍵を握っている。しかし、組み合わせ効果の予測は非常に難しく、トライアンドエラーを通して偶発的に発見した組み合わせを段階的に発展させる経験的な方法論が、固体触媒の研究開発における常套手段であった。 谷池教授らは、日に4,000点もの触媒データを自動取得可能なハイスループット実験装置*1 と触媒インフォマティクスを用いて、前知見に依らないゼロからの触媒設計を実現した。具体的には、36,540通りもの組み合わせ(=触媒)を含む広大な物質空間から300通りの組み合わせを無作為に抽出し、これらのメタンの酸化カップリング反応(OCM)*2 における性能をハイスループット実験により評価することで、前知見や作業仮説などのバイアスを含まない触媒ビッグデータを取得した。このデータを機械学習によって分析することで、触媒の設計指針をモデル化し、高性能触媒を80%の精度で予測することに成功した(試験した80%の触媒が高性能と見做し得る収率を示した)。 本研究が見出した高性能触媒の大半は、OCMに関する過去40年の研究開発史に照らして未知とみなされる組み合わせであった。ハイスループット実験と触媒インフォマティクスは、広大な物質空間を現実的な時間単位で効率的に探索する強力な手段である。本研究が用いた方法論は多くの材料分野に適用可能であり、前知見に縛られない物質探索は予期せぬ発見を多く生み出すだろう。

|

【論文情報】

| 掲載誌 | ACS Catalysis (ACS Publications) |

| 論文題目 | Learning Catalyst Design Based on Bias-Free Data Set for Oxidative Coupling of Methane |

| 著者 | Thanh Nhat Nguyen, Sunao Nakanowatari, Thuy Phuong Nhat Tran, Ashutosh Thakur, Lauren Takahashi, Keisuke Takahashi, Toshiaki Taniike |

| 掲載日 | 2021年1月22日付(米国東部標準時間)にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1021/acscatal.0c04629 |

【用語解説】

*1 ハイスループット実験装置

実験の回転速度をスループットと呼ぶ。ハイスループット実験装置とは高度な並列化や自動化によってスループットを劇的に改善する装置を指す。

*2 メタンの酸化カップリング反応(OCM)

普遍的に存在するメタンはそのままでは化学的な有用性が低く、これを触媒によって別の有用化合物へ変換することが望ましい。メタンの酸化的カップリングとは、メタンと酸素分子の反応を通してエタンやエチレンを直接合成する高難度反応である。

令和3年1月27日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/01/27-1.htmlシリコン負極表面を高度に安定化するポリ(ボロシロキサン)型人工SEIの開発に成功

シリコン負極表面を高度に安定化する

ポリ(ボロシロキサン)型人工SEIの開発に成功

ポイント

- リチウムイオン2次電池のシリコン負極表面の劣化を抑制する人工SEIの開発に成功した。

- 350回の充放電サイクル時点で、ポリ(ボロシロキサン)をコーティングしたシリコン負極型セルは、PVDFコーティング系と比較して約2倍の放電容量を示した。

- 本人工SEIの好ましい特性の一つは自己修復能にあることがSEM測定から明らかになった。

- 充放電サイクル後に、本人工SEIを用いた電池系ではPVDF系と比較して大幅に低い内部抵抗が観測された。

- LiNMCを正極としたフルセルにおいても、ポリ(ボロシロキサン)コーティング系電池セルはPVDF系と比較して大幅に優れた性能を発現した。

- 低いLUMOによりポリ(ボロシロキサン)のコーティング層は初期サイクルで一部還元され、同時にリチウムイオンを含有した好ましいSEIを形成する。

- ヘキサンなどの低極性溶媒にも可溶であり、多様な系におけるコンポジット化、成膜に対応性を有している。

| 北陸先端科学技術大学院大学 (JAIST) (学長・寺野稔、石川県能美市)の先端科学技術研究科 物質化学領域の松見 紀佳教授、博士後期課程学生(当時)のサイゴウラン パトナイク、テジキラン ピンディジャヤクマールらは、リチウムイオン2次電池*1 におけるシリコン負極の耐久性を大幅に向上させる人工SEI材料の開発に成功した(図1)。 リチウムイオン2次電池負極としては多年にわたりグラファイトなどが主要な材料として採用されてきたが、次世代用負極として理論容量が極めて高いシリコンの活用が活発に研究されている。しかし、一般的な問題点としては、充放電に伴うシリコンの大幅な体積膨張・収縮によりシリコン粒子や表面被膜の破壊が起こり、さらに新たなシリコン表面から電解液の分解が起き、厚みを有する被膜が形成して電池の内部抵抗を低減させ放電容量の大幅な低下につながっていた。本研究では、自己修復型高分子ポリ(ボロシロキサン)をコーティングすることにより、シリコン表面が大幅に安定化することを見出した。 コーティングを行っていないシリコン負極、PVDFコーティングしたシリコン負極、ポリ(ボロシロキサン)コーティングしたシリコン負極をそれぞれ用いたコインセルのサイクリックボルタンメトリー測定*2 を比較すると、ポリ(ボロシロキサン)コーティングを行った系においてリチウム脱挿入ピークの可逆性が大幅に改善された。これは、ポリ(ボロシロキサン)の低いLUMOレベル*3 により初期の電気化学サイクルにおいてコーティング膜が一部還元されることにより、リチウムイオンを含有した好ましいSEIを形成した結果と考えられる。ポリ(ボロシロキサン)コーティングを行ったシリコン表面に傷をつけた後、45℃におけるモルフォロジーの経過をSEM観察したところ、30分以内に傷が修復される様子が確認された(図2)。 このようなポリ(ボロシロキサン)の自己修復能力の結果、アノード型ハーフセルの充放電試験においてポリ(ボロシロキサン)コーティング系はPVDFコーティング系と比較して350サイクル時点で約2倍程度の放電容量を示した(図3)。また、充放電サイクル後のインピーダンス測定より、好ましい界面挙動*4 によるポリ(ボロシロキサン)コーティング系の内部抵抗の低下が示された。 また、LiNMCを正極としたフルセルについても検討したところ、ポリ(ボロシロキサン)コーティング系はPVDFコーティング系と比較して大幅に優れた性能を示した。例えば、30サイクル終了時点でのポリ(ボロシロキサン)コーティング系の放電容量はPVDFコーティング系の約3倍に達した。 本研究は、科学技術振興機構(JST)未来社会創造事業の支援を受けて行われた。 |

本成果は、「ACS Applied Energy Materials」(米国化学会)オンライン版に1月19日に掲載された。

| 題目 | Defined Poly(borosiloxane) as an Artificial Solid Electrolyte Interphase Layer for Thin-Film Silicon Anodes |

| 著者 | Sai Gourang Patnaik, Tejkiran Pindi Jayakumar, Noriyoshi Matsumi |

| DOI | 10.1021/acsaem.0c02749 |

【今後の展開】

自己修復能以外の他のメカニズムによりシリコンを安定化する他系との組み合わせにより相乗効果が大いに期待される。

更なる改良に向けた分子レベルでの構造改変により高性能化を図る。

電極―電解質界面抵抗を大幅に低減できる各種電極用高分子コーティング剤として、リチウムイオン2次電池のみならず広範な蓄電デバイスへの応用が見込まれる。

【用語解説】

*1 リチウムイオン2次電池:

電解質中のリチウムイオンが電気伝導を担う2次電池。従来型のニッケル水素型2次電池と比較して高電圧、高密度であり、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車に適用されている。

*2 サイクリックボルタンメトリー(サイクリックボルタモグラム):

電極電位を直線的に掃引し、系内における酸化・還元による応答電流を測定する手法である。電気化学分野における汎用的な測定手法である。また、測定により得られるプロファイルをサイクリックボルタモグラムと呼ぶ。

*3 LUMO:

電子が占有していない分子軌道の中でエネルギー準位が最も低い軌道を最低空軌道(LUMO; Lowest Unoccupied Molecular Orbital)と呼ぶ。

*4 電極―電解質界面抵抗:

エネルギーデバイスにおいては一般的に個々の電極の特性や個々の電解質の特性に加えて電極―電解質界面の電荷移動抵抗がデバイスのパフォーマンスにとって重要である。交流インピーダンス測定を行うことによって個々の材料自身の特性、電極―電解質界面の特性等を分離した成分としてそれぞれ観測し、解析することが可能である。

令和3年1月26日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/01/26-1.html学生の廣瀬さんが令和2年度北陸地区高分子若手研究会においてポスター発表優秀賞を受賞

学生の廣瀬 智香さん(博士前期課程2年、物質化学領域、松村研究室)が令和2年度北陸地区高分子若手研究会においてポスター発表優秀賞を受賞しました。

高分子学会北陸支部では、高分子科学を基軸として研究を展開する若手の交流と、更なる研究の活性化を目的として、毎年若手研究会を開催しています。高分子科学と他の研究分野を融合することによる新規材料の研究・開発に従事し、活躍している研究者の講演および、学生を中心としたポスター発表や交流会が行われます。

ポスター発表優秀賞は、北陸地区若手研究会のポスター発表・動画において優秀な研究発表を行った学生に授与されます。

■受賞年月日

令和2年11月6日

■論文タイトル

温度応答性高分子と液体金属による複合体を用いた光機能性インジェクタブル DDS

■論文概要

液体金属と温度応答性高分子との複合化により、光刺激によって薬物を放出可能な新たなDDS材料を提案した。本研究は物質化学領域都准教授との共同研究です。

■受賞にあたって一言

この度は、令和2年度 高分子学会北陸研究発表会の若手会におきまして、このような賞を頂けたことを大変光栄に思います。本研究の遂行にあたり、日頃よりご指導いただいている松村和明教授、Rajan Robin助教、都英次郎准教授にこの場を借りて心より御礼を申し上げます。さらに、多くのご助言をいただきました研究室のメンバーに深く感謝いたします。

令和2年12月3日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2020/12/3-1.htmlNEDO「官民による若手研究者発掘支援事業」に2件の研究開発テーマが採択

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「官民による若手研究者発掘支援事業」に本学から以下の2件の研究開発テーマが採択されました。

「官民による若手研究者発掘支援事業」は、実用化に向けた目的指向型の創造的な基礎又は応用研究を行う大学等に所属する若手研究者を発掘し、若手研究者と企業との共同研究等の形成を促進するプロジェクトです。次世代のイノベーションを担う人材を育成するとともに、我が国における新産業の創出に貢献することを目的として実施します。

本事業のうち「共同研究フェーズ」は、研究者が企業と共同研究等の実施に係る合意書を締結し、企業から大学等に対して共同研究等費用が支払われることを条件として、実用化に向けた研究を助成するもので、事業期間は最大5年です。

また、「マッチングサポートフェーズ」は、企業との共同研究等の実施を希望する研究者が実施する、産業界が期待する研究を助成するもので、事業期間は最大2年です。

*詳しくは、NEDOホームページをご覧ください。

「官民による若手研究者発掘支援事業 共同研究フェーズ」

- 研究開発テーマ名:イオン注入を用いた裏面電極型Siヘテロ接合太陽電池の製造技術開発

「官民による若手研究者発掘支援事業 マッチングサポートフェーズ」

- 研究開発テーマ名:全自動花粉交配マシンの創出

令和2年12月2日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2020/12/02-1.html学生のGUPTAさんがJAIST World Conference 2020においてBest Presentation Awardを受賞

学生のGUPTA, Agmanさん(博士後期課程3年、物質化学領域、松見研究室)がJAIST World Conference 2020においてBest Presentation Awardを受賞しました。

JAIST World Conference 2020は、本学のエクセレントコア「サスティナブルマテリアル国際研究拠点」による国際シンポジウムです。シンポジウムでは、国内外からの招待講演者や本学教員による持続可能な低炭素社会の実現に向けたポリマー材料等に関する最先端の研究発表等が行われました。

■受賞年月日

令和2年11月10日

■発表題目

Lithium Ion Secondary Batteries with Silicon Based Anode Highly Stabilized with Self-healing Polymer Binder Matrices

シリコン系負極を自己修復型高分子マインダーマトリクスで高度に安定化したリチウムイオン二次電池

■発表者

Agman Gupta、Rajashekar Badam、Noriyoshi Matsumi

■受賞対象となった研究の内容

今日、リチウムイオン二次電池開発においては理論容量が極めて高いシリコン負極の活用が期待されている。一方、充放電過程におけるシリコンの大きな膨張・収縮により安定的な充放電挙動の発現が課題となっている。本研究ではn型共役系高分子をポリ(アクリル酸)と組み合わせた水素結合性ネットワークを有する自己修復型バインダーマトリクスを用いることにより約2000 mAhg-1(Si)以上の放電容量を300サイクル以上にわたって維持できる系を見出すに至った。

■受賞にあたって一言

I would like to express my gratitude towards my research supervisor Prof. Noriyoshi Matsumi who has always supported, encouraged, and guided me ably throughout my studies. Also, I would like to thank Dr. Rajashekar Badam for motivating me to do good work. I am thankful to MEXT and JST-Mirai (Grant number: JP18077239) for providing financial support. I am thankful to all JAIST staff (teaching and non-teaching) for providing a wonderful research environment with world-class facilities to conduct good research work. I am motivated to work on the development of next-generation energy storage devices with higher energy density and affordable prices. Research is my passion as it provides me an opportunity to be of service to society and contribute to making life more comfortable.

令和2年11月20日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2020/11/20-1.html科学技術振興機構(JST)「研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)」に3件が採択

科学技術振興機構(JST)の「研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)産学共同(育成型)」及び「研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)トライアウト」に本学から以下の3件の研究課題が採択されました。

A-STEPは、大学・公的研究機関等で生まれた科学技術に関する研究成果を国民経済上重要な技術として実用化することで、研究成果の社会還元を目指す技術移転支援プログラムで、大学等が創出する社会実装志向の多様な技術シーズの掘り起こしや、先端的基礎研究成果を持つ研究者の企業探索段階からの支援を、適切なハンズオン支援の下で研究開発を推進することで、中核技術の構築や実用化開発等の推進を通じた企業への技術移転を行います。

また、大学等の研究成果の技術移転に伴う技術リスクを顕在化し、それを解消することで企業による製品化に向けた開発が可能となる段階まで支援することを目的とし、研究開発の状況に応じて、リスクの解消に適した複数のメニューを設けています。

*詳しくは、JSTホームページをご覧ください。

「研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)産学共同(育成型)」

- 研究課題名:高感度FETと等温増幅法によるウイルス・病原菌センサー開発

- 研究課題名:分離回収可能なタンパク質凝集抑制ナノ構造体

- 研究概要:機能性タンパク質の凝集抑制高分子ナノ構造体を創生し、バイオ医薬品の製造効率の向上を目指すとともに、長期保存、安定化剤としての応用展開を目指す。バイオ医薬品は、製造工程において凝集などによる効率低下や長期保存性が問題となっている。我々は双性イオン高分子がタンパク凝集抑制などの安定化作用を示すことを報告してきている。本申請ではこの化合物の分子設計の最適化を行い、磁性ナノ粒子やナノゲルの様なナノ構造体とする事で、分離回収可能な保護デバイスを創出する。この高分子は、凝集してしまったタンパク質をリフォールディングする事も可能であり、応用面のみならず学術面からの重要性も高い。

- 採択にあたって一言:世界の医薬品の主流が低分子医薬品からバイオ医薬品へシフトしている中で、抗体医薬などの安定性の問題を解決するための凝集抑制高分子の開発を行っています。今回採択された研究課題では、添加した状態でタンパク質医薬品を安定化させ、必要な時には完全に分離回収できる安全かつ高性能な凝集抑制構造体を開発します。この成果により、これまで不安定で産業化できなかった効果の高いバイオ医薬品の開発やその長期保存技術に貢献したいと考えています。

「研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)トライアウト」

- 研究課題名:襲雷予測システムのためのグラフェン超高感度電界センサの開発

- 研究概要:雷の事故による世界の死者は年間2万4千人にのぼり、我が国の電気設備における雷被害額は年間2千億円にのぼっている。雷雲の接近により、地表では電界が発生し、変化する。従って、正と負の電界センシングが雷の予測に極めて重要である。既存の超小型電界センサは、極性判定ができないため、これまで、雷に伴う事故について、落雷後の分析はあるが、落雷前の検知は出来ていなかった。グラフェン電界センサは負の電界を検出することができ、超高感度化と正・負が実現できれば、襲雷を予測することができる。

- 採択にあたって一言:襲雷を予測するためには、ピンポイント性、リアルタイム性が要求されます。今回、グラフェン電界センサの超高感度化の研究を進め、音羽電機工業株式会社と共同で、学校、消防、自治体などに襲雷予測システムを設置し、地域社会の持続的な発展に貢献していきたいと思います。

令和2年11月20日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2020/11/20-1.html創立30周年記念 JAIST World Conference 2020を開催

11月9日(月)・10日(火)の2日間、本学創立30周年を記念して、JAIST World Conference 2020として「International Symposium for Innovative Sustainable Materials」及び「The 7th International Symposium for Green-Innovation Polymers (GRIP2020)」が合同で開催されました。

両シンポジウムは、本学のエクセレントコア「サスティナブルマテリアル国際研究拠点」による国際シンポジウムで、国内外からの招待講演者や本学教員による持続可能な低炭素社会の実現に向けたポリマー材料等に関する最先端の研究発表のほか、本学学生及び、金沢大学と本学との連携事業であるGSC(Global Science Campus)の下で指導を受けた県内の高校生によるポスターセッションが行われました。

本シンポジウムには、2日間でオンラインを含め76人が参加し、活発な議論の場となりました。

|

|

|

|

| シンポジウムの様子 | |

令和2年11月16日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2020/11/16-1.html