研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。生命機能工学領域の藤本教授らの論文がJournal of Chemical Technology and Biotechnology誌の表紙に採択

生命機能工学領域の藤本 健造教授らの論文がWiley社刊行の Journal of Chemical Technology and Biotechnology誌の表紙(Front cover)に採択されました。

■掲載誌

Journal of Chemical Technology and Biotechnology

掲載日2021年12月2日

■著者

Kenzo Fujimoto*, Masakatsu Ichikawa, Shigetaka Nakamura

■論文タイトル

Photoinduced aggregation of liposome modified with DNA containing ultrafast DNA photo-cross-linker

■論文概要

脂質二分子膜により構成されるリポソームは細胞膜のモデル系及びドラッグデリバリーのキャリアーとして魅力的なバイオ高分子である。本研究では、光に応答するDNAをリポソーム膜に修飾させることで、リポソーム同士を光照射エネルギー依存的に会合させることに成功した。さらに、この会合したリポソーム群を別の波長で光照射することで解離させることも可能となった。リポソームの会合状態を光制御するという今までにない独自のリポソーム操作性を実現することに成功した。本成果は細胞間相互作用解析やリポソームを基盤としたドラッグデリバリー開発に役立つものと期待される。

論文詳細:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jctb.6941

表紙詳細:https://onlinelibrary.wiley.com/toc/10974660/2022/97/1

令和3年12月13日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2021/12/13-2.html学生のRuchikaさんが国際会議Plant Genomics 2021においてYoung Scientist Awardを受賞

学生のRuchikaさん(博士後期課程3年、生命機能工学領域、塚原研究室)が国際会議5th World Plant Genomics and Plant Science Congress(Plant Genomics 2021)においてYoung Scientist Awardを受賞しました。

Plant Genomics 2021は、「植物ゲノミクスと植物科学のビジョンを超える」をテーマとした国際会議で、令和3年9月27日から28日にかけてフランスのパリで開催されました。

Plant Genomics Congressは、世界中の学界と産業界の専門家、研究者、意思決定者のユニークで国際的な組み合わせが集まり、知識、専門知識、研究革新を交換して、世界クラスの植物ゲノミクスを構築する最高のイベントとなっています。

■受賞年月日

令和3年9月27日

■研究題目、論文タイトル等

RNA-Seq-based identification and analysis of uridine-to-cytidine RNA editing related genes in Arabidopsis thaliana

■研究者、著者

Ruchika, Toshifumi Tsukahara

■受賞対象となった研究の内容

Cytosine-to-Uridine (C-to-U) and adenine-to-inosine (A-to-I) RNA editing involves the deamination phenomenon, which is common in animals and plants; however, the amination of U-to-C is confined to the plants. In this study, the high-throughput RNA sequencing (RNA-seq) of 12-days-old Arabidopsis seedlings was performed, which enables transcriptome-wide identification of RNA editing sites to analyses differentially expressed genes (DEGs) and nucleotide base conversions. The results showed that DEGs were expressed to higher levels in 12-days-old seedlings than in 20-days-old seedlings. This was confirmed by higher higher. Fragment Per Kilobase of transcript per Million mapped reads (FPKM) values, read counts, and more up-regulated genes, in 12-days-old seedlings. Additionally, pentatricopeptide repeat (PPR) genes were also expressed at higher levels as indicated by the log2FC values. The U-to-C RNA editing are predominantly found in the untranslated region (UTR) region of the mature mRNA and affect its secondary structure. Our results suggest that U-to-C RNA editing in mature transcripts impacts plant physiology. Furthermore, we investigated the physiological role of U-to-C RNA editing in Arabidopsis by using the transcription inhibitor, Actinomycin D (ActD). Addition of ActD to the cell suspension culture of transgenic Arabidopsis generated by Agrobacterium-mediated transformation revealed that single nucleotide conversion adversely affects the secondary structure and mRNA half-life of PPR protein.

■受賞にあたって一言

It is my great honour to receive the Young Scientist Award at Plant Genomics 2021. First of all I would like to make a special mention of my supervisor Professor Toshifumi Tsukahara, for his constant support and believe on me throughout my doctoral study in Japan. I would like to thank him, who saw the capabilities in me and nurtured my passion for doing a quality research. His discussions have always added the value to my research. Special cheers to all the Tsukahara lab members, this award is definitely an effort by all of us together and will be shared equally among all of us. At the same, I would also like to take this opportunity to thank the judging committee at the conference who selected me as the candidate for this award. Finally, I would like to thanks my parents and family members for always encouraging me to continue the hard work and morally supporting throughout my good and bad times.

令和3年10月25日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2021/10/25-1.htmlイノベーション・ジャパン2021~大学見本市Onlineに本学が出展

8月23日(月)~9月17日(金)の期間、国内最大規模の産学マッチングイベントである「イノベーション・ジャパン2021~大学見本市Online」がオンライン開催されます。

本学からは大学等シーズ展示に以下の出展をします。

| 一般公開期間 | 2021年8月23日(月) ~9月17日(金) |

| 公式サイト | https://innovationjapan-univ.jst.go.jp ※閲覧無料・来場登録あり |

| 大学等 シーズ展示 |

生命機能工学領域 藤本 健造 教授 「高速DNA/RNA解析に向けた光化学的DNA/RNA操作法の開発」 【出展分野】超スマート社会 【研究者プレゼン】8月23日(月)13:00~14:15 |

新型コロナウイルスのアクセサリータンパク質ORF8大量合成に成功

新型コロナウイルスのアクセサリータンパク質ORF8大量合成に成功

|

新型コロナウイルスのORF8タンパク質について、タバコ培養細胞を用いた植物ウイルス大量合成システムにより、均一なORF8タンパク質を大量に合成することに成功しました。

|

石川県立大学 森 正之准教授、今村 智弘特任講師、東村 泰希准教授が中心となり北陸先端科学技術大学院大学 生命機能工学領域の大木 進野教授と共同で、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)のアクセサリータンパク質ORF8について、独自に開発したタンパク質大量合成システムを用いて均一に大量合成することに成功しました。本研究成果は、「Plant Cell Reports」に公開されました。

SARS-CoV-2が引き起こす新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、現在世界で猛威を振るっております。COVID-19の克服には、SARS-CoV-2のもつタンパク質の機能解明が必須であります。SARS-CoV-2のゲノム配列の解読により、SARS-CoV-2は、少なくとも16種類の非構造タンパク質、4種類の構造タンパク質、少なくとも6または7種類のアクセサリータンパク質を感染細胞で合成することが明らかとなっております。この中で、アクセサリータンパク質の1つであるORF8タンパク質は、近縁ウイルスのORF8タンパク質と比べ相同性が低く、SARS-CoV-2において特徴的なタンパク質であります。ORF8は、免疫や炎症に関わるタンパク質に結合する可能性が報告されております。さらに、ORF8遺伝子領域が欠失したSARS-CoV-2株は、重症化しにくいことが報告されております。このことから、ORF8タンパク質は、COVID-19の重症化に関与していることが示唆されてきております。しかし、OFR8タンパク質の機能は解明されておりません。

ORF8タンパク質の機能解明には、均一なORF8タンパク質を大量に合成することが必要です。しかし、ORF8タンパク質は分子内に3か所のジスルフィド 結合(S-S結合)を持ち、さらにS-S結合で2量体になる複雑なタンパク質です。そのため大腸菌での均一なORF8の合成は極めて困難であります。そこで、我々は、これまでにタバコ培養細胞(タバコBY-2細胞)を宿主として独自に構築した大量タンパク質合成システムを用いてORF8タンパク質の大量合成を試みました。この合成システムの特徴は、薬剤(エストラジオール)の添加によって、S-S 結合をもつ複雑な目的タンパク質を同調的に大量合成することができます(図1)。この生産システムを用いてORF8タンパク質の合成を試みたところ、培養液1 LあたりORF8タンパク質を約10 mg合成することに成功しました(図2)。合成したORF8タンパク質を核磁気共鳴(NMR)装置により解析を行ったところ、均一な構造を持つORF8タンパク質が生産されていることが明らかとなりました(図3)。

本研究成果によって、タバコBY-2細胞を用いて、均一なORF8タンパク質の大量合成に成功しました。今後、本システムで合成したORF8を用いて、ORF8の機能が明らかになることが期待されます。さらに、ORF8をターゲットにした治療薬の開発が期待できます。

【論文情報】

| タイトル | Production of ORF8 protein from SARS-CoV-2 using an inducible virus-mediated expression system in suspension-cultured tobacco BY-2 cells |

| 著者 | Tomohiro Imamura, Noriyoshi Isozumi, Yasuki Higashimura, Shinya Ohki, and Masashi Mori |

| 雑誌名 | Plant Cell Reports |

図1:植物ウイルスを利用した薬剤誘導型ORF8タンパク質合成システムの概略図

図1:植物ウイルスを利用した薬剤誘導型ORF8タンパク質合成システムの概略図

①薬剤活性型転写因子(XVE)の発現。②薬剤(エストラジオール)添加によるXVEの活性化。③XVEによるトバモウイルス-ORF8融合遺伝子の発現。④リボザイムによるmRNA3'末端の切断。⑤サブゲノムRNAのmRNAの増幅。⑥ORF8タンパク質の翻訳。⑦ORF8タンパク質の細胞外への移行。ORF8タンパク質は、二量体を形成する。

図2:タバコ培養細胞を用いたORF8タンパク質の合成

図2:タバコ培養細胞を用いたORF8タンパク質の合成

(A) ORF8タンパク質を合成するタバコBY-2細胞 (B)薬剤誘導処理を行ったタバコBY-2細胞 (C) 培養液中に放出されたORF8タンパク質。矢じり:ORF8タンパク質、M:分子量マーカー

図3:ORF8タンパク質のNMRスペクトル

図3:ORF8タンパク質のNMRスペクトル

(A) ORF8タンパク質の1H NMRスペクトル (B) 15NラベルをしたORF8タンパク質の二次元NMRスペクトル(1H-15N HSQC)

令和3年1月7日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/01/07-1.html生命機能工学領域の藤本研究室の論文がWiley社刊行 ChemBioChem誌の表紙に採択

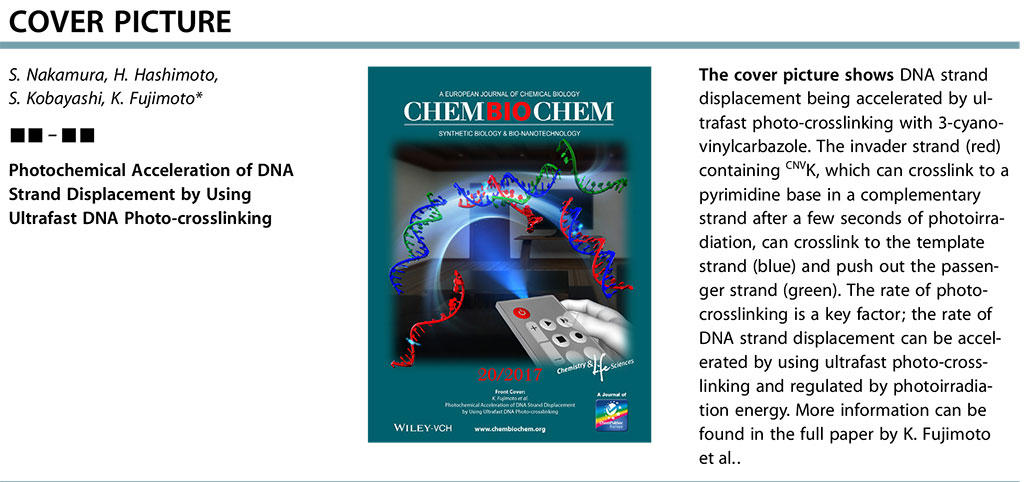

生命機能工学領域の橋本浩寿(平成26年3月修了)、中村重孝助教、藤本健造教授の研究成果を中心とした論文が国際化学会誌の表紙に採択されました。

■掲載誌

ChemBioChem (Wiley, IF = 2.845)2017年 20巻表紙

■著者

Shigetaka Nakamura(助教), Hirokazu Hashimoto, Satoshi Kobayashi, Kenzo Fujimoto(教授).

■タイトル

Photochemical acceleration of DNA strand displacement using ultrafast DNA photo-cross-linking

(超高速DNA光架橋反応を用いたDNA鎖交換反応の光化学的高速化)

■概要

DNA鎖交換反応は体内においても遺伝子複製や転写の際に起こる生化学的に重要な反応であるとともに、試験管内でもPCRやチップ上での一塩基多型解析などライフサイエンス分野でも使用されている重要な反応です。しかし、反応の進行には時間を要する為、遺伝子解析のボトルネックとなっており、その高速化が求められていました。今回、超高速DNA光架橋反応を用いることにより、光照射をトリガーとしてDNA鎖交換反応を高速化することに成功しました。また、光照射のエネルギーに従い、DNA鎖交換反応の速度を制御可能であることも見出しました。

今後は高速遺伝子解析や細胞内遺伝子操作の高速化に向けた応用が期待されます。

論文詳細: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbic.201700511/abstract

平成29年10月12日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2017/10/12-1.html下水中の新型コロナウイルス検出・監視により感染拡大防止につなげる下水サーベイランス技術の開発

|

| BioSeeds株式会社 金沢大学 北陸先端科学技術大学院大学 一般財団法人北陸産業活性化センター |

下水中の新型コロナウイルス検出・監視により

感染拡大防止につなげる下水サーベイランス技術の開発

| 北陸先端科学技術大学院大学(以下、JAIST)発のベンチャー企業であるBioSeeds株式会社を代表とする5機関は、この度、内閣官房公募事業「ウィズコロナ時代の実現に向けた主要技術の実証・導入に係る事業」に申請を行い、採択されましたのでお知らせします。 下水中の新型コロナウイルス検出・監視は、患者から直接新型コロナウイルス(以下、コロナウイルス)を検出するよりも早くコロナウイルスの感染拡大を発見できる効率的な方法です。 今回採択されたのは、内閣官房が公募を行う3つの研究開発領域のうち、コロナウイルス感染拡大防止につなげるための【領域3:下水サーベイランス技術の開発】のプロジェクトです。 (参考) 内閣官房事業(株式会社三菱総合研究所が請負) https://pubpjt.mri.co.jp/publicoffer/20220411.html 地域や大規模なコミュニティで下水を活用したコロナウイルスの感染動態監視を実用化する際、下水からのコロナウイルスの抽出(=濃縮)、分析、データの共有等のステップが必須です。今回採択されたプロジェクトでは、現状の実験室レベルでの検出法は利用に制限があるという課題を解決する対策として、検出現場で簡単・迅速・正確に下水監視が可能な革新的技術の開発を行います。 |

本プロジェクトは、BioSeeds株式会社(代表機関)のほか、JAIST、金沢大学、東京大学、一般財団法人北陸産業活性化センターの5機関連携の体制で進めます。

事業予算は、総額で約14,000千円を予定しています。

BioSeeds株式会社が2021年度に開発した高感度コロナウイルス迅速簡便検査法(以下、RICCA)のノウハウをベースに、定量化可能な検出法(定量型RICCA)への改良を行います。さらに、金沢大学本多了教授の下水中に存在するコロナウイルスの検出・分析技術、JAIST高木昌宏教授の下水マイクロバイオーム解析技術、東京大学一木隆範教授の可搬型PCR装置による検出技術、一般財団法人北陸産業活性化センターのユーザビリティ評価といった、優れた技術を有する連携機関と共に本プロジェクトを推進し、付加価値の高い下水サーベーランスサービスを開発、社会実装することで、コロナウイルス感染症等の新規感染症防止対策と、経済活動の両立を目指します。

【プロジェクトの概要】

研究開発プロジェクト名:

集団感染の早期発見と老人ホーム・診療所などを対象とした予防のため、現場で下水を監視する高感度新型コロナウイルス迅速簡便検査法の開発

プロジェクトマネージャー:

BioSeeds株式会社 代表取締役社長 Biyani Manish(ビヤニ マニシュ)

参画機関:

BioSeeds株式会社、JAIST、金沢大学、東京大学、一般財団法人北陸産業活性化センター

事業期間:

令和4年10月から令和5年3月20日まで

研究開発のイメージ:

1)成果

【会社概要】

BioSeeds株式会社

BioSeeds株式会社は、次の2つの主要な目標によって、人々と環境及び健康を維持・強化することを目指しています。

1) マイクロ・ナノテクノロジーによって発明された新しいツールを提供する「ビジネス'D'」

2) アプタマーを用いた診断薬や治療薬の開発「ビジネス'W'」

【本プレスリリースに関する照会先】

BioSeeds株式会社

ビヤニ、上田 TEL:0761-51-1591

令和4年11月1日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/11/01-1.htmlナノ粒子と近赤外レーザー光でマウス体内のがんを検出・治療できる! ~ ガンマ線架橋したゼラチン-液体金属ナノ粒子の開発により実現 ~

|

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 |

ナノ粒子と近赤外レーザー光でマウス体内のがんを検出・治療できる!

~ ガンマ線架橋したゼラチン-液体金属ナノ粒子の開発により実現 ~

ポイント

- 液体金属に生体分子を吸着させた複合体へのガンマ線照射によりコア-シェル型の構造を持つナノ粒子の作製に成功

- ガンマ線架橋したゼラチン-液体金属ナノ粒子がEPR効果により腫瘍に集積し、マウスに移植したがんの可視化と、光熱変換によるがん治療が可能であることを実証

- 当該ナノ粒子と近赤外光を組み合わせた新たながん診断・治療技術の創出に期待

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科 物質化学領域の都 英次郎准教授とセキ ウン大学院生(博士前期課程)は、量子科学技術研究開発機構(理事長・平野 俊夫、千葉県千葉市)、高崎量子応用研究所 先端機能材料研究部(群馬県高崎市)の田口 光正上席研究員(「生体適合性材料研究プロジェクト」プロジェクトリーダー)、木村 敦上席研究員と共同で、量子ビーム(ガンマ線*1)架橋技術を用いて、ガリウム-インジウム合金から成る液体金属*2 表面に様々な生体高分子(ゼラチン、DNA、レシチン、牛血清蛋白質)がコートされ、安定な状態を保つことができるコア-シェル型*3 のユニークな構造を有すナノ粒子の作製に成功した(図1)。得られたゼラチン-液体金属ナノ粒子は、EPR効果*4 によって大腸がんを移植したマウス体内の腫瘍内に集積し、生体透過性の高い近赤外レーザー光*5 により、がん患部の可視化と光熱変換による治療が可能であることを実証した。さらに、マウスがん細胞とヒト正常細胞を用いた細胞毒性試験と生体適合性試験を行い、いずれの検査からもゼラチン-液体金属ナノ粒子が生体に与える影響は極めて少ないことがわかった。当該ナノ粒子と近赤外レーザー光を組み合わせた新たながん診断・治療技術の創出が期待される。 |

【研究背景と内容】

ガリウム・インジウム(Ga/In)合金からなる室温で液体の金属(液体金属)は、高い生体適合性と優れた物理化学的特性を有することが知られており、とりわけナノ粒子化した液体金属をバイオメディカル分野に応用する研究に大きな注目が集まっている。研究チームでも、液体金属をがん患部に送り込むことができれば、生体透過性の高い近赤外レーザー光を用いることで、患部の可視化や光熱変換を利用した、新たながんの診断や治療が実現できるのではないかと考え、研究をスタートさせた。

液体金属をナノ粒子化するためには煩雑な合成プロセスが必要であり、ナノ粒子化した液体金属の構造や機能を溶媒中で安定的に保持させることは難しい。そこで、研究チームは、液体金属をがん患部まで送り、がん細胞内に取り込ませるために、液体金属表面に生体高分子(ゼラチン、DNA、レシチン、牛血清蛋白質)を吸着させたコア-シェル型ナノ粒子の作製を試みた。Ga/In液体金属と生体分子の混合物に超音波照射することで、コア-シェル型ナノ粒子を形成できることを見出したが、そのままではナノ粒子の構造を水中で安定的に維持させることはできなかった。

この問題を解決するために、ナノ粒子表面の生体高分子がバラバラにならないよう、量子ビーム(ガンマ線)架橋反応を利用すれば、架橋剤などの細胞毒性を有する薬剤を用いることなく、生体高分子の特性を保持したまま安定化できると考えた。この方法でガンマ線架橋したゼラチン-液体金属ナノ粒子は、30日以上の粒径安定性を有していること、細胞に対し高い膜浸透性を有し毒性が無いこと、近赤外レーザー光照射により発熱が起こることが確認できたため、がん患部の可視化と治療効果について試験を行った。

大腸がんを移植して10日後のマウスに、ゼラチン-液体金属ナノ粒子を投与し、4時間後に740~790 nmの近赤外光を当てたところがん患部だけが蛍光を発している画像が得られ、当該ナノ粒子がEPR効果によりがん組織に取り込まれていることが分かった(図2(左))。そこで、当該ナノ粒子が集積した患部に対して808 nmの近赤外レーザー光を照射したところ、光熱変換による効果で26日後には、がんを完全に消失させることに成功した(図2(右))。

さらに、ゼラチン-液体金属ナノ粒子の細胞毒性と生体適合性を評価した。2種類の細胞[マウス大腸がん由来細胞(Colon-26)、ヒト胎児肺由来正常線維芽細胞(MRC5)]を培養する培養液中に、ゼラチン-液体金属ナノ粒子を、添加量を変えて投与・分散させ、24時間後に細胞内小器官であるミトコンドリアの活性を指標として細胞生存率を測定した結果、細胞生存率の低下は見られず、細胞毒性はなかった(図3)。また、ゼラチン-液体金属ナノ粒子をマウスの静脈から投与し、生体適合性を血液検査(1週間調査)と体重測定(約1ヵ月調査)により評価したが、いずれの項目でもゼラチン-液体金属ナノ粒子が生体に与える影響は極めて少ないことがわかった。

これらの成果は、今回開発した生体高分子のナノ粒子コーティング技術が、革新的がん診断・治療法の基礎に成り得ることを示すだけでなく、ナノテクノロジー、光学、量子ビーム工学といった幅広い研究領域における材料設計の技術基盤として貢献することを十分期待させるものである。

本成果は、2021年12月20日に先端材料分野のトップジャーナル「Applied Materials Today」誌(Elsevier発行)のオンライン版に掲載された。なお、本研究は、日本学術振興会科研費(基盤研究A)及び総合科学技術・イノベーション会議 官民研究開発投資拡大プログラム(Public/Private R&D Investment Strategic Expansion PrograM:PRISM)の支援のもと行われたものである。

図1. ガンマ線を利用した生体分子-液体金属ナノ複合体の合成と当該ナノ粒子を活用した光がん療法の概念。

LM: 液体金属、NIR: 近赤外、FL: 蛍光。

図2. ナノ粒子をがん患部に集積・可視化(左)し、光照射によりがんを治療(右)。

図3. CCK-8法によるゼラチン-液体金属ナノ粒子の細胞毒性評価。

赤:マウスの大腸がん細胞、グレー:ヒトの正常細胞、

RIPA: Radioimmunoprecipitation Buffer(細胞や組織の溶解に

使用される緩衝液、本実験の陽性対照に利用)

【論文情報】

| 掲載誌 | Applied Materials Today |

| 論文題目 | Sonication- and γ-ray-mediated biomolecule-liquid metal nanoparticlization in cancer optotheranostics |

| 著者 | Qi Yun, Atsushi Kimura, Mitsumasa Taguchi, Eijiro Miyako* |

| 掲載日 | 2021年12月20日にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1016/j.apmt.2021.101302 |

【関連研究情報】

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)、先端科学技術研究科物質化学領域の都研究室では、近赤外レーザー光により容易に発熱するナノ材料の特性(光発熱特性)に注目し、これまでに、"三種の神器"を備えた多機能性グラフェン(2020年4月23日 JAISTからプレス発表)、ナノテクノロジーと遺伝子工学のマリアージュ(2020年8月17日 JAISTからプレス発表)、がん光細菌療法の新生(2021年2月16日JAISTからプレス発表)などの光がん療法を開発している。

量子科学技術研究開発機構(QST)、先端機能材料研究部プロジェクト「生体適合性材料研究」では、量子ビーム微細加工技術による先端医療デバイスの創製の一環として、これまでに、診断や創薬における微量検体の分析性能が数10倍に!(2019年6月25日 QSTからプレス発表)、平面状の細胞シートが立体的に!細胞が自分の力でシートを3次元化(2021年7月14日QSTからプレス発表)などの機能性材料作製技術を開発している。

【用語説明】

*1 ガンマ線

ガンマ線とは、放射性同位元素(コバルト60など)の崩解によって放出される量子ビームの一種。

*2 液体金属

室温以下あるいは室温付近で液体状態を示す金属のこと。例えば、水銀(融点マイナス約39℃)、ガリウム(融点約30℃)、ガリウム-インジウム合金(融点約15℃)がある。

*3 コア-シェル型

コアは核、シェルは殻を意味し、一つの粒子で核と殻の素材が異なるものをこのように呼ぶ。

*4 EPR効果

100nm以下のサイズに粒径が制御された微粒子は、正常組織へは漏れ出さず、腫瘍血管からのみがん組織に到達して患部に集積させることが可能である。これをEPR効果(Enhanced Permeation and Retention Effect)という。

*5 近赤外レーザー光

レーザーとは、光を増幅して放射するレーザー装置、またはその光のことである。レーザー光は指向性や収束性に優れており、発生する光の波長を一定に保つことができる。とくに700~1100 nmの近赤外領域の波長の光は生体透過性が高いことが知られている。

令和3年12月21日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/12/21-1.htmlイノベーション・ジャパン2020~大学見本市Onlineに本学が出展

9月28日(月)~11月30日(月)の期間、国内最大規模の産学マッチングイベントである「イノベーション・ジャパン2020~大学見本市Online」がオンライン開催されます。

本学からは大学等シーズ展示に以下の3件を出展します。

| 一般公開期間 | 2020年9月28日(月) ~11月30日(月) |

| 公式サイト | https://ij2020online.jst.go.jp/ ※閲覧無料・参加登録あり |

| 大学等 シーズ展示 |

生命機能工学領域 藤本 健造 教授 「高速遺伝子解析に向けた光化学的DNA/RNA操作法の開発」 【番 号】176 【出展分野】ライフサイエンス |

| 知能ロボティクス領域 HO ANH VAN 准教授 「周辺環境との接触を許容するドローン用変形可能なプロペラ」 【番 号】340 【出展分野】装置・デバイス |

|

| 環境・エネルギー領域 大平 圭介 教授 「シリコン系次世代薄膜形成技術および瞬間熱処理技術」 【番 号】381 【出展分野】低炭素・エネルギー |

詳細はこちらをご覧ください。

・イノベーション・ジャパン2020公式サイト

・イノベーション・ジャパン2020出展者一覧

多糖膜が超らせん構造によって湿度変化に瞬間応答 -ナノスケールから再組織化-

多糖膜が超らせん構造によって湿度変化に瞬間応答

-ナノスケールから再組織化-

PRポイント

- ナノメートルスケールから階層的に再組織化されたマイクロファイバー

- 湿度変化に瞬間応答して曲がる天然高分子のフィルム

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)の先端科学技術研究科、環境・エネルギー領域の、博士後期課程大学院生ブッドプッド クリサラ、桶葭 興資准教授、岡島麻衣子研究員、金子 達雄教授らは、シアノバクテリア由来の多糖サクランを用いて、水中で自ら形成するマイクロファイバーが乾燥時に2次元蛇行構造、3次元らせん構造など高秩序化することを見出した。さらにこの構造を利用して、水蒸気をミリ秒レベルで瞬間感知して屈曲運動を示すフィルムの作製に成功した。天然由来の代表物質でもある多糖をナノメートルスケールから再組織化材料としたこととしても意義深い。光合成産物の多糖を先端材料化する試みは、持続可能な社会の構築に重要である。

多糖は分子認識や水分保持など、乾燥環境下で重要な役割を果たす。しかし、天然から抽出された多糖が潜在的に持つ自己組織化を活用することはこれまで困難であった。特に、セルロースナノファイバーなど分子構造を制御した透明素材などはできても、外界変化への応答材料には利用されてこなかった。一方で、我々の研究グループはこれまでに、シアノバクテリア由来の多糖サクランに関する研究を進め、超高分子量の物性やレアメタル回収能など様々な特性を持つ多糖であることを明らかにしてきた。本研究では、1)分子・ナノメートルスケールからマイクロファイバー形成の階層化、2)界面移動による秩序立った変形、3)その多糖膜の水蒸気駆動の運動について報告した。  用いた多糖サクランのユニークな特徴として、直径約1 µm、長さ 800 µm以上と他には類を見ない大きなマイクロファイバーを水中で自己集合的に形成する。今回、これが乾燥界面の移動によって蛇行構造やらせん構造に変形することを解明した。乾燥した多糖フィルムの内部では、このねじれた構造がバネ様運動を引き起こす。このメカニズムを利用して、水滴が接近した際、瞬時に屈曲する運動素子の開発に成功した(図)。 本成果は、科学雑誌「Small」誌に6/9(米国時間)オンライン版で公開された。なお、本研究は文部科学省科研費はじめ、旭硝子財団、積水化学工業、澁谷工業の支援のもと行われた。 |

<背景と経緯>

天然高分子など生体組織が水と共生して高効率なエネルギー変換を達成している事実に鑑みれば、持続可能な社会への移行に向けて学ぶべき構造と機能である。例えば、ソフトでウエットな高分子ハイドロゲルは人工軟骨や細胞足場など医用材料をはじめ、生体機能の超越が有望視されている。同時に、刺激応答性高分子を用いたケモメカニカルゲルや湿度応答する合成高分子フィルムなど、しなやかに運動するアクチュエータの研究も注目されてきた。これに対し、天然物質の多糖を再組織化させて先端材料とする研究は発展途上にある。

我々はこれまでに、シアノバクテリア由来の多糖サクランに関する研究を進め、超高分子量、レアメタル回収能など様々な特性を持つ天然高分子であることを明らかにしてきた。さらに直近の研究では、サクラン繊維が水中から乾燥される際に、空気と水の界面にならび一軸配向膜を形成することも見出している。

<今回の成果>

1.多糖サクランのマイクロファイバーの微細構造(図1)

用いた多糖サクランは、直径約1 µm、長さ 800 µm以上と他には類を見ない大きなマイクロファイバーを水中で自己集合的に形成する。このマイクロファイバーを電子顕微鏡で観察すると、直径約50 nmのナノファイバーが束となり、ねじれた構造をとっていることが分かった。これは、人工的に形を作ったわけではなく、多糖が潜在的に持つ自己集合によるものである。他の多糖やDNAやタンパク質の自己集合体と比較しても、驚異的に大きなサイズである。

2.乾燥界面の移動によってファイバーがしなやかに蛇行・らせんを描いて変形(図2)

今回、これが乾燥界面の移動によって蛇行構造やらせん構造に変形することを解明した。界面移動がゆっくりの場合、マイクロファイバーが一軸配向構造、もしくは蛇行構造を形成する。一方、界面移動が早い場合、3次元的な超らせん構造を形成する。1本のマイクロファイバーが蛇行構造をとった後に超らせん構造をとることから、界面がマイクロファイバーの変形に強く寄与していると考えられる。

3.多糖膜の水滴接近に伴う瞬間応答(図3)

乾燥した多糖膜の内部では、このねじれた構造がバネ様運動を引き起こす。このメカニズムを利用して、水滴が接近した際、瞬時に屈曲する運動素子の開発に成功した。時空間解析から、水滴が接近/離隔した際、曲った状態とフラットな状態を可逆的にミリ秒レベルで屈曲運動を示すことが分かる。このような瞬間応答は、湿度変化を膜中のねじれた構造が瞬時に水和/脱水和を大きな変化に増幅したためと考えられる。

<今後の展開>

天然多糖を再組織化することで、水蒸気駆動型の運動素子をはじめ、光、熱など外界からのエネルギーを変換するマテリアルの構築が期待される。多糖ファイバーに機能性分子を導入しておくことで、湿度だけでなく、光や温度の外部環境変化に応答するソフトアクチュエーターである。本研究の成果は、天然由来の代表物質でもある多糖をナノメートルスケールから再組織化材料としたこととしても意義深い。光合成産物の多糖を先端材料化する試みは、持続可能な社会に非常に重要である。

マイクロファイバーはナノファイバーが束になってねじれた状態。 |

A |

B |

C  図2. 乾燥界面の移動によってまっすぐなファイバーが蛇行構造やらせん構造に変形 図2. 乾燥界面の移動によってまっすぐなファイバーが蛇行構造やらせん構造に変形A. 蛇行構造をとったマイクロファイバー。B. 界面移動による高次構造化。C. 1本のマイクロファイバーが蛇行構造やらせん構造をとった様子の顕微鏡画像。 |

|

A  |

B  |

| 図3. 多糖膜の水滴接近に伴う瞬間応答 A. 多糖フィルムに水滴を接近させた際に示す屈曲運動と時空間解析。水滴が接近した際、ミリ秒レベルで屈曲運動を示す。 B. 屈曲変形の概念図。乾燥した多糖フィルムの内部にあるファイバーのねじれた構造がバネ様運動を引き起こし、高速な屈曲変形を示す。 |

【用語説明】(Wikipedia より)

※1自己組織化:

物質や個体が、系全体を俯瞰する能力を持たないのにも関わらず、個々の自律的な振る舞いの結果として、秩序を持つ大きな構造を作り出す現象のことである。自発的秩序形成とも言う。

※2シアノバクテリア:

ラン藻細菌のこと。光合成によって酸素と多糖を生み出す。

※3多糖:

グリコシド結合によって単糖分子が多数重合した物質の総称である。デンプンなどのように構成単位となる単糖とは異なる性質を示すようになる。広義としては、単糖に対し、複数個(2分子以上)の単糖が結合した糖も含むこともある。

※4サクラン:

硫酸化多糖の一つで、シアノバクテリア日本固有種のスイゼンジノリ (学名:Aphanothece sacrum) から抽出され、重量平均分子量は2.0 x 107g/mol とみつもられている。

※5界面:

ある均一な液体や固体の相が他の均一な相と接している境界のことである。

【論文情報】

| 掲載誌 | Small (WILEY) |

| Vapor-sensitive materials from polysaccharide fibers with self-assembling twisted microstructures | |

| 著者 | Kulisara Budpud, Kosuke Okeyoshi, Maiko K. Okajima, Tatsuo Kaneko DOI: 10.1002/smll.202001993 |

| 掲載日 | 2020年6月9日(米国時間)にオンライン掲載 |

令和2年6月11日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2020/06/11-1.html"三種の神器"を備えた多機能性グラフェンの開発 -ガン分子標的治療技術を目指して-

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学

フランス国立科学研究センター

"三種の神器"を備えた多機能性グラフェンの開発

-ガン分子標的治療技術を目指して-

ポイント

- 三種類の機能性分子(近赤外蛍光プローブ、抗ガン剤、腫瘍マーカー認識分子)をグラフェン表面上に一度に化学修飾することに成功

- 多機能性グラフェンの合理的な分子設計によって選択的かつ効果的なガン細胞死を誘導することに成功

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科物質化学領域の都 英次郎准教授らはフランス国立科学研究センター(所長、アントワーヌ・プチ、フランス・パリ)のアルベルト・ビアンコ博士ら(同センター、細胞分子生物学研究所、フランス・ストラスブール)と共同で、多機能性グラフェン*1を活用した新しいガン分子標的治療技術の開発に成功した(図1)。

本研究は、グラフェンに様々な機能性分子を一度に化学修飾できること、そしてその合理的な分子設計に基づいた効果的なガン分子標的治療技術への応用の可能性を示した。今後は、この技術を応用して、マウスやラット等の実験動物の体内における抗ガン作用を詳細に調べていく予定である。 本成果は、2020年4月21日にWiley-VCH発行「Angewandte Chemie International Edition」のオンライン版に掲載された。なお、本研究は、日本学術振興会科研費[基盤研究A、基盤研究B、国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)]、フランス国立研究機構、グラフェンフラッグシップ、スペイン財務省、バレンシア州自治政府の支援を受けて行われた。 |

図1. 多機能性グラフェンの分子構造

図1. 多機能性グラフェンの分子構造

【論文情報】

| 掲載誌 | Angewandte Chemie International Edition (Wiley-VCH) |

| 論文題目 | Rational chemical multifunctionalization of graphene interface enhances targeting cancer therapy |

| 著者 | Matteo Andrea Lucherelli, Yue Yu, Giacomo Reina, Gonzalo Abellán, Eijiro Miyako*, Alberto Bianco* |

| 掲載日 | 2020年4月21日にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1002/anie.201916112 |

【用語説明】

*1 グラフェン

炭素原子だけで構成される二次元シート状のナノ炭素材料。厚さが炭素一個分に相当し、炭素原子が蜂の巣のような六角形に連結した構造を持つ。優れた電気伝導性、熱伝導性、機械的強度、化学的安定性などを持っており、幅広い分野での応用が期待されている。

*2 インドシアニングリーン(ICG)

医療診断で使用されるシアニン色素の一種である。生体透過性の高い近赤外波長領域の光が利用できるため生体深部の診断や治療に有用と考えられている。

*3 葉酸

葉酸はビタミンB群の一種。ガンマーカー認識素子として葉酸受容体を標的にしたドラッグデリバリーシステムが開発され、ガンの診断や治療に応用されつつある。

*4 ドキソルビシン(Dox)

抗ガン剤の一種である。腫瘍細胞の核内の遺伝子に結合することで、DNAやRNAを合成する酵素の働きを阻害することで抗腫瘍効果を示す。

令和2年4月23日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2020/04/23-1.htmlScience and Art Seminar

下記のとおり、Science and Art Seminarを開催しますので、ご案内いたします。

多くの方のご参加をお待ちしております。

| 日 時 | 令和2年1月14日(火)13:30~15:00 |

| 場 所 | 北陸先端科学技術大学院大学 知識科学系講義棟2階 中講義室 |

| 講演題目 | "The ballad of Majorana" ;from bcc iron, to fullerenes, CNTsʼ black holes, DNA-like Si strands, and the Kelvin conjecture |

| 講 演 者 | Prof. Guy Le Lay Aix-Marseille University, PIIM CNRS, Marseille, France Nagoya University, Japan |

| 言 語 | 英語 |

● 参加申込・予約は不要です。直接会場にお越しください。

出典:JAIST イベント情報https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/event/2019/12/25-2.html学生の中野さんが2019年度日本化学会北陸地区講演会と研究発表会において優秀ポスター賞を受賞

学生の中野 雅元さん(博士前期課程2年、生命機能工学領域、藤本研究室)が2019年度日本化学会北陸地区講演会と研究発表会において優秀ポスター賞を受賞しました。

今回、2019年度日本化学会北陸地区講演会と研究発表会は、11月29日に石川県金沢市において開催されました。

■受賞年月日

令和元年11月29日

■発表者名

中野雅元、Siddhant Sethi、本田望、中村重孝、藤本健造

■発表題目

標的シトシンの周辺環境が光化学的C to U変換に及ぼす影響

■研究概要

本研究では、DNA鎖中でのシトシンをピンポイントでウラシルに変換する際の周辺塩基の影響を評価した。従来、光化学的にシトシンをウラシルへの変換する際には90°Cの加熱を必要としており、遺伝子疾患の治療法としての細胞内応用は困難であった。そこで、変換部位周辺の塩基を変化させた際の変換効率を調べ、極性が非常に重要であることを見出した。さらに、リン酸の付与により細胞内に適応可能な条件でのシトシンからウラシルへの変換を見出した。以上の成果は今後のウラシルからシトシンへの変異に基づく遺伝子疾患の治療法として期待される。

■受賞にあたっての一言

この度は、2019年度日本化学会北陸地区講演会と研究発表会に起きまして、このような章を頂けたことを大変光栄に思います。本研究の遂行にあたり、日頃よりご指導いただいている藤本健造教授にこの場をお借りして心より御礼申し上げます。さらに、多くのご助言やディスカッションに乗って頂いた藤本研究室の皆様に深く感謝いたします。

令和元年12月20日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2019/12/20-1.htmlエクセレントコアシンポジウムの開催について

標題について、エクセレントコア「天然マテリアル」研究拠点シンポジウム(第11回サクラン研究会 年次大会)を下記のとおり開催しますので、ご案内いたします。

本シンポジウムは、天然マテリアル、特に本学にて発見されたサクランに関する研究のさらなる発展を目指し、幅広い分野の研究者との相互交流・意見交換を行うために本学のエクセレントコア「高性能天然由来マテリアル開発拠点」及びサクラン研究会が開催するものです。

参加は無料となっており、事前の参加申込み等も必要ありませんので、奮ってご参加下さい。

| 開催日時 | 令和元年10月25日(金) 10:00~17:50 |

| 会 場 | マテリアルサイエンス系 小ホール |

| プログラム | 司会 金子 達雄 北陸先端科学技術大学院大学 教授(環境・エネルギー領域)

座長 三俣 哲 新潟大学 研究教授

座長 岡島 麻衣子

|

モデル動物が群れをつくるメカニズムを解明

|

|

|

モデル動物が群れをつくるメカニズムを解明

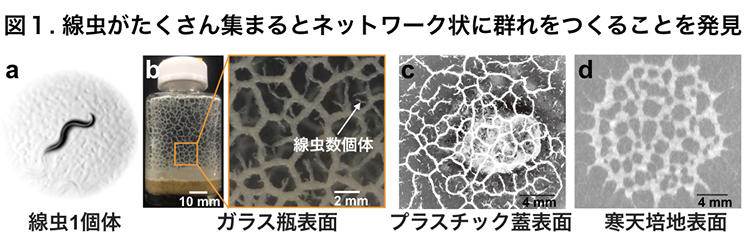

滋賀医科大学神経難病研究センターの杉 拓磨助教、西村 正樹教授、九州大学の伊藤 浩史准教授、北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科/生命機能工学領域の永井 健講師は、動物集団が群れをつくる際のメカニズムを解明しました。これにより将来的に渋滞時や災害時の群衆の効率的な流動制御や、ロボットの群知能制御などへつながることが期待されます。この研究成果は、平成31年2月18日に英国科学誌「Nature Communications(ネイチャー・コミュニケーションズ)」に掲載されました。

<ポイント>

- 生物学でよく使われる線虫という動物がたくさん集まるとネットワーク状に群れることを発見。

- 線虫の群れと、人、鳥、魚の群れは共通するメカニズムで形成されることを強く示唆。

<概要>

- 半世紀近く世界中で研究されているモデル動物の線虫C. エレガンスが、集団でネットワーク状の群れをつくることを発見。世界で初めてモデル動物の集団行動の実験システムを開発。

- 人、鳥、魚の群れ形成メカニズムの理論的研究で用いられてきた数理モデルをもとに数値シミュレーションを行った。

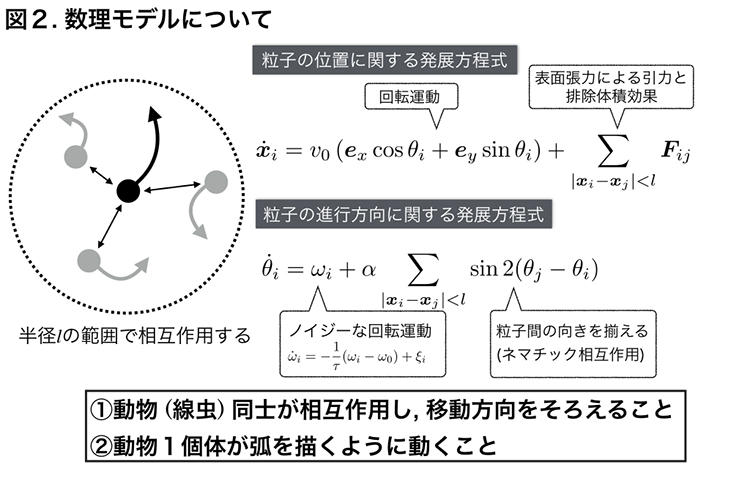

- その結果、①ぶつかった線虫が移動方向をそろえることと②線虫1個体が弧を描くように動くことが、線虫の不思議なネットワークをつくる鍵であることを明らかにした。

- 渋滞時や災害時の人の集団行動の解析やロボットの群知能の効率的制御につながることが期待できる。

<内容詳細>

【研究背景と経緯】

夕暮れどきに浮かぶ鳥の群れや水族館のイワシの群れなど、大量の動物による組織的な行動は多くの人を魅了します。また駅などの混雑時や渋滞時の人の群衆を効率的に流動させることは重要な問題です。これまで、群れ形成について理論研究が盛んに行われ、様々な群れに共通する形成メカニズムの存在が予言される一方、実験的な証明はほとんどありませんでした。これは、野外の鳥や魚の大規模な群れを実験室に再現することが不可能という、ある意味、当然の理由によるものでした。

土壌に生息する線虫C. エレガンス(図1a)は、モデル動物として半世紀近く研究され、細胞死機構の発見や緑色蛍光タンパク質の動物応用などで数々のノーベル賞の対象となりました。われわれは、線虫の体長はわずか1 mm弱であるため、仮に一度に大量飼育できれば、コンパクトな群れ形成の解析システムを作れるのではないかと考えました。さらにモデル動物としての利点である変異体を用いた解析ができることから、過去の理論的研究で提案されたメカニズムを実験的に検証できると考えました。

滋賀医科大学の杉 拓磨助教、西村 正樹教授、九州大学の伊藤 浩史准教授、北陸先端科学技術大学院大学の永井 健講師は、線虫C. エレガンスを大量飼育する方法を確立し、集団によりネットワーク状に群れをつくることを発見しました(図1)。実験と数理シミュレーションを組み合わせた解析の結果、①隣接する線虫同士が相互作用し移動方向をそろえることと②線虫1個体が弧を描くように動くことがこの群れの形成条件であることを明らかにしました(図2)。このメカニズムは人や鳥、魚の群れ形成の理論的研究から提唱されてきたものと類似していることから、本研究は、群れ形成の根底に共通のメカニズムがあることを実験で強く示唆した初めての例となります。

【研究内容】

線虫の飼育では通常、寒天培地上に塗布した大腸菌を餌として与えますが、この従来法では餌が枯渇すると線虫の増殖は止まってしまい、大量の線虫を得ることはできません。そこで本研究では、技術的ブレークスルーの1つとして、栄養に富む「ドッグフード」を線虫の餌として利用することにより、餌の枯渇なく、大量の線虫C. エレガンスを飼育することが可能になりました。そして驚くべきことに線虫集団はガラス表面(図1b)、プラスチック表面(図1c)、寒天培地表面(図1d)でネットワーク状に群れることを発見しました。この群れ形成の意味は、1個体では乾燥状態で干からびてしまう線虫が集団で群れることにより、表面張力により水を保持し、乾燥への耐性を獲得することにあると考えられます。

次に、1個体レベルと集団レベルの線虫の観察から、図2に記載の①と②が特徴的な線虫の運動であると示されました。この単純な物理的条件は過去の人や鳥、魚の群れの理論的研究から予想されたメカニズムと類似していることから、過去のこれらの研究をもとに数理モデルを作成しました。このモデルはシミュレーションにおいて線虫のネットワーク状の群れを再現しました。

つづいて、実験とシミュレーションで数理モデルのパラメータを変えた場合のそれぞれの結果の整合性を確認し、モデルの正確性を検証しました。まず上述①と②の条件(図2)に焦点をあて、線虫周囲の湿度を変えることにより相互作用の強さを変えることや(図3)、描く弧の大きさが小さい線虫変異体を用いた実験を行いました(図3)。その結果、数理モデルのシミュレーションと実験結果はよく一致しました。さらに神経科学分野の最先端テクノロジーであるオプトジェネティクス(p4参照)を用いた実験結果も再現されました。以上の実験とシミュレーションを用いた検証から、上述2条件(図2)が線虫集団による群れ形成の基本メカニズムであると結論づけました。

【今後の展開】

本研究は、人や鳥、魚などの動物集団の群れ形成に共通するメカニズムの存在を初めて実験的に示しました。今後、まずこの独自のモデル動物を用いた実験システムを用いて、さらに数理モデルの正確性を高める予定です。このようなモデルは、避難時や渋滞時の人の動きの解析につながります。実際、国内においても企業と大学が連携して、魚の群れが協調して行動する仕組みを自動運転技術に応用し、渋滞緩和に活かすための共同研究を実施しています。また、災害時や祭典での群衆の渋滞における圧死を避けるための緊急避難方法の解析は類似のモデルを用いて行われており、今後、本研究により数理モデルによる予測精度が向上すれば、効率的な避難方法の提案などにつながります。人間以外にも羊や魚の群れの効率的な制御を行うことにより、畜産や漁業などにも有用な知見を与えることも期待できます。

また、世界中で盛んなロボット開発では、ロボット単体では困難な作業を集団で行わせるため、群知能と呼ばれるアルゴリズムの開発が進められています。例えば、スイスの会社は超小型群ロボットKilobotを開発し、群制御を通して、がれき中の生存者探索や汚染物質除去などを実現しようとしています。本研究は、これらの研究分野とも密接に関連していくことが期待されます。

【参考図】

【論文情報】

| 論文名 | C. elegans collectively forms dynamical networks |

| 著者名 | Takuma Sugi*, Hiroshi Ito*, Masaki Nishimura, Ken H. Nagai* (*は責任著者) |

| 雑誌名,巻号,DOI | Nature Communications (2019年2月18日 (日本時間) 付 電子版), doi:10.1038/s41467-019-08537-y |

【研究資金情報】

- 科学研究費補助金 基盤研究(B)、若手研究(B)、新学術領域研究

- 科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業「さきがけ」

- 持田記念医学薬学振興財団

【用語説明】

- 線虫C. エレガンス

土壌に生息する非寄生性の線虫で、正式名称はセノハブダイディス・エレガンス。分子遺伝学的な解析の可能なモデル動物の1つ。半世紀近く前にシドニー・ブレナーにより利用され始め、細胞死の発見、RNA干渉の発見、緑色蛍光タンパク質の個体レベルでの応用により2002年と2006年のノーベル医学生理学賞、2008年のノーベル化学賞の対象となった。1998年には多細胞生物で初めて全ゲノム配列の解読が終了した。ヒトの遺伝子数と同程度の約2万個の遺伝子を持ち、それらの中にはヒトの遺伝子と類似したものが40%弱も含まれる。また体が透明なため、体外から体を傷つけずに蛍光観察できる。 - オプトジェネティクス

光遺伝学と呼ばれる、最先端のテクノロジー。光感受性のイオンチャネル分子を標的の神経細胞に発現させ、光刺激によりそのイオンチャネルを活性化させることで標的の神経細胞を活性化できる。線虫の場合、体が透明で光透過性が高いので、体を傷つけずに標的の神経細胞のみを活性化させることができる。本研究では、前進と後進を駆動する神経細胞にイオンチャネル分子を発現し、活性化した。

平成31年2月18日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2019/02/19-1.html磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を用いて、従来分離が難しかった細胞小器官(オートファゴソームなど)の新たな分離法の開発に成功

磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を用いて、従来分離が難しかった

細胞小器官(オートファゴソームなど)の新たな分離法の開発に成功

ポイント

- これまで分離が難しかった細胞小器官を磁気分離するためのプローブとして、粒径約15 nmで単分散なAg/FeCo/Agコア/シェル/シェル型磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を創製した。

- ハイブリッドナノ粒子を哺乳動物細胞に取り込ませ、培養時間を変化させた際、ナノ粒子が細胞内のどの部分に局在するかということをAgコアのプラズモン散乱を利用して可視化することに成功した。

- 培養時間が30分~2時間の間でハイブリッドナノ粒子がオートファゴソームに局在することがわかったため、オートファゴソームをターゲットとして、適切な時間帯で細胞膜を破砕して磁気分離を行うことでオートファゴソームの分離に成功した。

- 単離したオートファゴソームをプロテオミクス/リピドミクス解析に供することで、オートファジーの機能欠損による疾患の創薬へと展開できる可能性がある。

- リガンド結合ハイブリッドナノ粒子を用いた汎用的かつ高選択的な細胞小器官分離技術へと拡張することで、基礎生物学上重要な発見を導く可能性があるほか、肥満や老化を防止する医療技術へと繋がることも期待される。

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)、物質化学領域の前之園 信也 教授らは、東京大学、金沢大学ほかと共同で、独自開発の磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を用いてオートファゴソームのイメージングと磁気分離に成功しました。この手法は、これまで分離が困難であった他の細胞小器官へ拡張可能なため、新たな細胞小器官分離法としての応用が期待されます。 2013年のノーベル生理学・医学賞は、「小胞輸送の分子レベルでの解析と制御メカニズムの解明」という功績に対して、米国の3名の研究者に贈られました。また、2016年のノーベル生理学・医学賞は、「オートファジー注1)の分子レベルでのメカニズムの解明」の功績に対して、東京工業大学・大隅 良典 栄誉教授に贈られたことはまだ記憶に新しいところです。これらの研究はいずれも"細胞内物質輸送"に関するものでした。細胞内物質輸送には多種多様な細胞小器官注2)が関与しており、それらの機能は細胞小器官に存在するタンパク質や脂質によって制御されています。従って、細胞小器官の機能を理解するためには、そこに存在するタンパク質/脂質を調べることが必要不可欠です。そのための有力な手段の一つとして、タンパク質/脂質が機能している小器官ごと単離して解析するという方法があります。細胞小器官の一般的な単離法には超遠心分離注3)がありますが、比重に差が無い異種の小器官の分離は困難であることに加え、分離工程が煩雑で手間がかかるほか、表在性タンパク質注4)の脱離や変性が問題となる場合もあるため、新たな分離法の開発が望まれています。 本成果は、アメリカ化学会が発行するオープンアクセスジャーナルであるACS Omega誌に2017年8月25日に掲載されました。 |

<今後の展開>

単離したオートファゴソームをプロテオミクス/リピドミクス解析に供することで、これまでとは異なる視点からオートファジーを俯瞰でき、オートファジーの機能欠損による疾患の創薬へと展開できる可能性があります。また、ハイブリッドナノ粒子表面に所望のリガンドを結合させることによって、目的の細胞小器官への受容体を介したターゲティングが可能なナノ粒子を作製し、そのリガンド結合ナノ粒子を用いて標的細胞小器官を高選択的に単離する技術を確立することで、基礎生物学上重要な発見を導く可能性があります。さらに、肥満や老化を防止する医療技術へと繋がることも期待されます。

図1 磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を哺乳動物細胞にトランスフェクションした後、培養時間(図中右に行くに従って培養時間が長いことを意味する)とともにナノ粒子の局在が初期エンドソーム(early endosome)、オートファゴソーム(autophagosome)、オートファゴリソソーム(autophagolysosome)へと移行する様子をプラズモン散乱を利用した共焦点顕微鏡イメージングで確認でき、各々の時間帯で磁気分離を行うとそれぞれ異なる種類の細胞小器官を分離することが可能であることを示した図。

<論文>

| 掲載誌: | ACS Omega |

| 論文題目: | "Magnetic Separation of Autophagosomes from Mammalian Cells using Magnetic-Plasmonic Hybrid Nanobeads"(磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を用いた哺乳動物細胞からのオートファゴソームの磁気分離) |

| 著者: | Mari Takahashi,1 Priyank Mohan,1 Kojiro Mukai,2 Yuichi Takeda,3 Takeo Matsumoto,4 Kazuaki Matsumura,1 Masahiro Takakura,5 Hiroyuki Arai,2 Tomohiko Taguchi,6 Shinya Maenosono1* 1北陸先端科学技術大学院大学 2東京大学大学院薬学系研究科 衛生化学教室 3大阪大学大学院医学系研究科 4金沢大学医薬保健研究域医学系 5金沢医科大学産科婦人科 6東京大学大学院薬学系研究科 疾患細胞生物学教室 |

| DOI: | 10.1021/acsomega.7b00929 |

| 掲載日: | 2017年8月25日 |

<用語解説>

注1)オートファジー

オートファジー(Autophagy)は、細胞が持っている、細胞内のタンパク質を分解するための仕組みの一つ。自食とも呼ばれる。酵母からヒトにいたるまでの真核生物に見られる機構であり、細胞内での異常なタンパク質の蓄積を防いだり、過剰にタンパク質合成したときや栄養環境が悪化したときにタンパク質のリサイクルを行ったり、細胞質内に侵入した病原微生物を排除することで生体の恒常性維持に関与している。

注2)細胞小器官

細胞の内部で特に分化した形態や機能を持つ構造の総称。細胞内器官やオルガネラとも呼ばれる。細胞小器官が高度に発達していることが、真核細胞を原核細胞から区別している特徴の一つである。

注3)超遠心分離

数万G(重力加速度)以上の遠心力をかける遠心分離法。

注4)表在性タンパク質

疎水性相互作用、静電相互作用など共有結合以外の力によって脂質二重層または内在性膜タンパク質と一時的に結合しているタンパク質。

注5)超常磁性

強磁性体やフェリ磁性体のナノ粒子に現れる。磁性ナノ粒子では磁化の向きが温度の影響でランダムに反転しうる。この反転が起こるまでの時間をネール緩和時間という。外場の無い状態で、磁性ナノ粒子の磁化測定時間がネール緩和時間よりもずっと長い時、磁化は平均してゼロであるように見える。この状態を超常磁性という。

注6)エンドサイトーシス

細胞が細胞外の物質を取り込む過程の一つ。細胞に必要な物質のあるものは極性を持ちかつ大きな分子であるため、疎水性の物質から成る細胞膜を通り抜ける事ができない、このためエンドサイトーシスにより細胞内に輸送される。

注7)オートファゴソーム

オートファジーの過程で形成される二重膜構造を有した袋状の細胞小器官。他の細胞小器官やタンパク質などを囲い込んだ後、リソソームと融合することで内容物を消化する。

注8)プラズモン

プラズマ振動の量子であり、金属中の自由電子が集団的に振動して擬似的な粒子として振る舞っている状態をいう。金属ナノ粒子ではプラズモンが表面に局在することになるので、局在表面プラズモンとも呼ばれる。

注9)トランスフェクション

人為的にDNAやウイルスなどを細胞に取り込ませる手法。

注10)プラズモン散乱イメージング

局在表面プラズモン共鳴に起因した光散乱を利用したイメージング。共焦点顕微鏡を用いたバイオイメージングでは一般的に蛍光色素が用いられるが、長時間観察では光退色が問題となる。しかし、プラズモン散乱を用いたイメージングでは光退色の心配がない。

注11)蛍光免疫染色

抗体に蛍光色素を標識しておき、抗原抗体反応の後で励起光を照射して蛍光発光させ、共焦点顕微鏡などで観察することによって本来不可視である抗原抗体反応(免疫反応)を可視化するための組織化学的手法。

注12)初期エンドソーム

初期エンドソームは、エンドサイトーシスされた物質を選別する場として機能する細胞小器官である。エンドサイトーシスによって細胞内へと取り込まれた物質は、まず細胞辺縁部に存在する初期エンドソームへと輸送される。初期エンドソームを起点として、分解される物質は分解経路へと、細胞膜で再利用される物質はリサイクリング経路へと選別されていく。

注13)オートファゴリソソーム

オートファゴソームとリソソームの融合によってできる細胞小器官。

注14)ウェスタンブロッティング

電気泳動によって分離したタンパク質を膜に転写し、任意のタンパク質に対する抗体でそのタンパク質の存在を検出する手法。

注15)LC3-II

LC3はオートファゴソームマーカーとして広く知られている。オートファジーが開始されると、LC3はプロペプチドとして発現し、直ちにC末端が切断されて細胞質型のLC3-Ⅰとなる。LC3-ⅠのC末端にホスファチジルエタノールアミンが付加され、膜結合型のLC3- IIへ変換する。LC3- IIはオートファゴソーム膜へと取り込まれて安定に結合するため、哺乳動物におけるオートファゴソーム膜のマーカーとして用いられている。

平成29年8月25日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2017/08/25-1.html多糖が自らパーティション -光合成産物の多糖が乾燥下、センチメートルスケールの3次元空間を認識-

多糖が自らパーティション

-光合成産物の多糖が乾燥下、センチメートルスケールの3次元空間を認識-

PRポイント

- 「多糖が乾燥環境下、3次元空間を認識することを世界で初めて発見」

- 「乾燥によって析出した多糖の薄膜はナノメーターから階層的に整った構造で、新たなバイオマテリアルの設計手法が期待」

- 「天然高分子への展開」:今回、淡水性シアノバクテリア由来の多糖類を使用したin vitro実験によって新現象が確認されており、今後、他の多糖や天然高分子などでも展開を検討

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)、環境・エネルギー領域の桶葭興資助教、金子達雄教授らは、シアノバクテリア由来の多糖が自ら乾燥環境でセンチメートルスケールのパターンを形成することを発見した。多糖と乾燥環境は自然界で密接な関係にあり、今回のin vitro実験で「多糖が空間を認識する能力」が実証されただけでなく、簡便な乾燥によってバイオマテリアルの新たな設計手法が見出されると期待される。 自然界では熱帯魚の縞模様や巻貝のらせんなど様々な幾何学模様がセンチメートル以上のスケールで存在し、パターン発生原理の議論は歴史的研究の一つである。例えば、人工的に化学物質を選択してチューリングパターンやベローソフ・ジャボチンスキー反応など、パターン発生原理の研究が世界的に何世紀にも渡ってなされてきた。しかし、「自然界にある物理化学的な条件を再現して人工的にパターンを制御すること」はこれまで困難を極めていた。 これに対して研究チームは今回、シアノバクテリア由来の多糖が乾燥環境下、センチメートルスケールで空間分割パターンを形成することを発見した。多糖の水溶液を狭い間隙の制限空間から乾燥させると、1つの空間を複数の空間に分けるように多糖が析出する(図)。蒸発時、多糖は気液界面を増加させようとして界面を分割して薄膜として析出した。このように空間がパーティション化される現象はin vitro実験で確認されたもので、自然環境の多糖が乾燥と常に対面していることと密接に関係する。特に、今回使用した多糖は、シアノバクテリアが光合成によって生み出したサクランという生体適合性に優れた物質を用いているため、再生医療用材料としても有望である。

本成果は、英国科学雑誌「Scientific Reports」誌に7/21午前10時(英国時間)オンライン版で公開された。 |

<論文情報>

掲載誌:Scientific Reports

論文題目:Emergence of polysaccharide membrane walls through macro-space partitioning via interfacial instability.

著者:Kosuke Okeyoshi, Maiko K. Okajima, Tatsuo Kaneko

DOI: 10.1038/s41598-017-05883-z

掲載日:7月21日午前10時(英国時間)にオンライン掲載

|

本研究成果は、以下の事業・開発課題によって得られました。 |

<背景と経緯>

建築学で駆使されている3次元的な幾何構造は、自然対数を利用した橋の設計など自然界と調和した形状である。材料学においても自然界と調和する幾何形状や規則性の制御によって新しい材料設計方法が期待され続けている。しかし、「自然界にある物理化学的な条件下を再現して人工的に幾何学パターンを制御すること」はこれまで困難を極めていた。

自然界では熱帯魚の縞模様や巻貝のらせんなど様々な幾何学模様がセンチメートル以上のスケールで存在し、パターン発生の議論は歴史的研究の一つである。例えば、人工的に化学物質を選択してチューリングパターン注1)やベローソフ・ジャボチンスキー反応注2)など、パターン発生原理の研究が世界的になされてきた。さて、生物の体表などのパターンはなぜできるのか?遺伝子?天気?それとも..?果たして「人工的な実験」で、「ビーカーの中」で、科学によって再現できるのか?

<今回の成果>

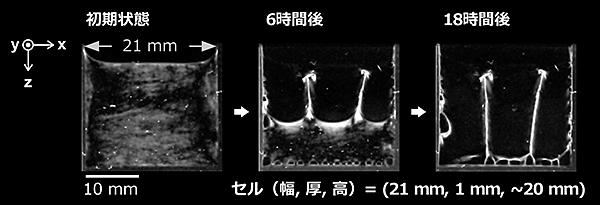

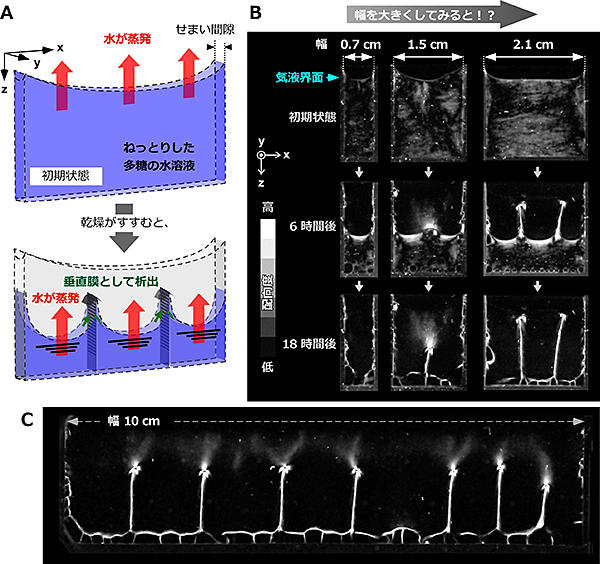

1.乾燥環境下で多糖が3次元空間を認識することを発見(図1)

乾燥環境下、シアノバクテリア注3)由来の多糖注4)がセンチメートルスケールの3次元空間を認識して、自らパーティションとなるように析出膜を形成することを発見した。この現象はin vitro注5)実験で確認されたもので、高粘性の多糖「サクラン」注6)の水溶液を2枚のガラス板に挟まれた間隙の制限空間から乾燥させると、1つの空間を複数の空間に分けるように多糖が析出する。

初期状態:間隙1 mmの上面開放型セルに多糖の水溶液を満たす。セルの幅をセンチメートルスケールで様々に変えて乾燥実験を行った。

乾燥過程:セルの幅が0.7 cm 程度であると、2枚のガラス板を橋掛けするような析出膜は形成されず、底に析出するだけであった。これに対して、1.5 cm 容器の幅を広げると、2枚のガラス板を橋掛けするような析出膜が形成された。高分子のサイズからすれば、1 mm の間隙は著しく大きいにもかかわらず、橋掛けできることは驚異に値する。これは、多糖が自己集合的に20 µm以上の長さのファイバー状となっていることが関係する。さらにセルの幅を広げると垂直に析出する膜の数は増え、3次元空間が複数に分けられた。幅が10 cmの場合でもこの現象は確認され、多糖が乾燥時に自らパーティションとなる析出膜を形成し、センチメートル空間を認識可能であることを裏付けている。

2.垂直に析出した膜は、高分子がナノメータースケールから3次元的に揃っている(図2)

さらに、この析出膜を偏光顕微鏡や電子顕微鏡で観察すると、2枚のガラス板を結ぶ方向に、高分子が整然と揃っていることが判明した。多糖の水溶液を乾燥するだけで高分子が3次元的に方向制御されることは極めて驚異である。

この析出膜に架橋構造を導入したあと水に再び戻すと、遮光用ブラインドのように一方向に大きく伸びる。図2中の青いまま伸びている様子は、高分子の3次元的な整列を保ったまま一方向に伸びていることを示す。

なお、研究チームはこれまでにも、層状構造を持つ膜から一次元膨潤するゲルの作製に成功している。今回の新たな膜作製技術と合わせてバイオマテリアルへの応用が期待できる。

<今後の展開>

パーティション現象を他の天然高分子へ展開

物理化学的な条件と幾何学的な条件を整えることで、他の多糖や高分子へ展開可能である。特に「乾燥環境」に注目して、パターンの形成法則を系統的に解明することで、陸上進出する多糖の進化を紐解けるかもしれない。

パターンが多糖で構成されているため、新たなバイオマテリアル設計手法が期待される

センチメートル以上の空間パターンを自発的に形成する構造には、リーゼガング現象やチューリング現象など自己組織化による「散逸構造」が挙げられる。しかしこれらの現象は、生体が存在し得る自然界の物理化学条件から遠く離れた環境でのみ可能で、材料分野への適用は困難を極めていた。

一般に、多糖、DNAおよび骨格タンパク質などの剛直な生体高分子はナノメートルやマイクロメートルスケールのパターンを形成することが知られている。ポリペプチドのαヘリックスやβシート、DNAの螺旋構造はその代表例である。これに対して研究チームが発見したパーティション現象は、光合成産物の多糖を使って発見したセンチメートルスケールの空間パターンであり、散逸構造を用いた材料学の道が一気に開かれる。さらに、DDSなど医療用材料に期待の大きい多糖を使用していることから、臓器の再生医療などに向けた新たな材料設計手法として有望である。

図1. 多糖の乾燥実験とパーティション現象

A. 上面開放型セルから多糖の水溶液を乾燥させる実験の概念図。

B. 様々な幅からの乾燥過程を2枚の偏光子を介して観察した画像。白色部分は高分子が配向している(揃っている)。

C. 幅10 cmの上面開放型セルから乾燥させたあとに現れる空間分割パターン。

図2. 析出した垂直膜の顕微鏡観察と瞬時に一方向へ膨らむゲル

乾燥実験後に析出した垂直膜を特殊な光学フィルターが入った偏光顕微鏡で観察すると、2枚のガラス板を結ぶ方向に高分子が整然と配向していることが分かる。さらにこの乾燥した膜を水にもどすと、「窓のブラインド」のように瞬時に一方向へ膨らむことが分かった。

<用語解説>(Wikipedia より)

注1)チューリングパターン:

イギリスの数学者アラン・チューリングによって1952年に理論的存在が示された自発的に生じる空間的パターンである。

注2)ベローソフ・ジャボチンスキー反応:

系内に存在するいくつかの物質の濃度が周期的に変化する非線型的振動反応の代表的な例として知られている。この反応などの振動反応は平衡熱力学の理論が成り立たない非平衡熱力学分野の代表例である。

注3)シアノバクテリア:

ラン藻細菌のこと。光合成によって酸素と多糖を生み出す。

注4)多糖:

グリコシド結合によって単糖分子が多数重合した物質の総称である。デンプンなどのように構成単位となる単糖とは異なる性質を示すようになる。広義としては、単糖に対し、複数個(2分子以上)の単糖が結合した糖も含むこともある。

注5)in vitro:

"試験管内で"という意味で、試験管や培養器などの中でヒトや動物の組織を用いて、体内と同様の環境を人工的に作り、薬物の反応を検出する試験のことを指す。in vitroの語源はラテン語で「ガラスの中で」という意味。

注6)サクラン:

硫酸化多糖類の一つで、シアノバクテリア日本固有種のスイゼンジノリ (学名:Aphanothece sacrum) から抽出され、重量平均分子量は2.0 x 107g/mol とみつもられている。

平成29年7月21日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2017/07/21-1.html