研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。糖鎖による抗体ダイナミクスの制御機構を解明 ~分子経絡が抗体医薬設計の新たな鍵に~

|

| 大学共同利用機関法人 国立大学法人 東京科学大学 公立大学法人 名古屋市立大学 ⼀般財団法人 国立大学法人 大阪大学 国立大学法人 |

糖鎖による抗体ダイナミクスの制御機構を解明

~分子経絡が抗体医薬設計の新たな鍵に~

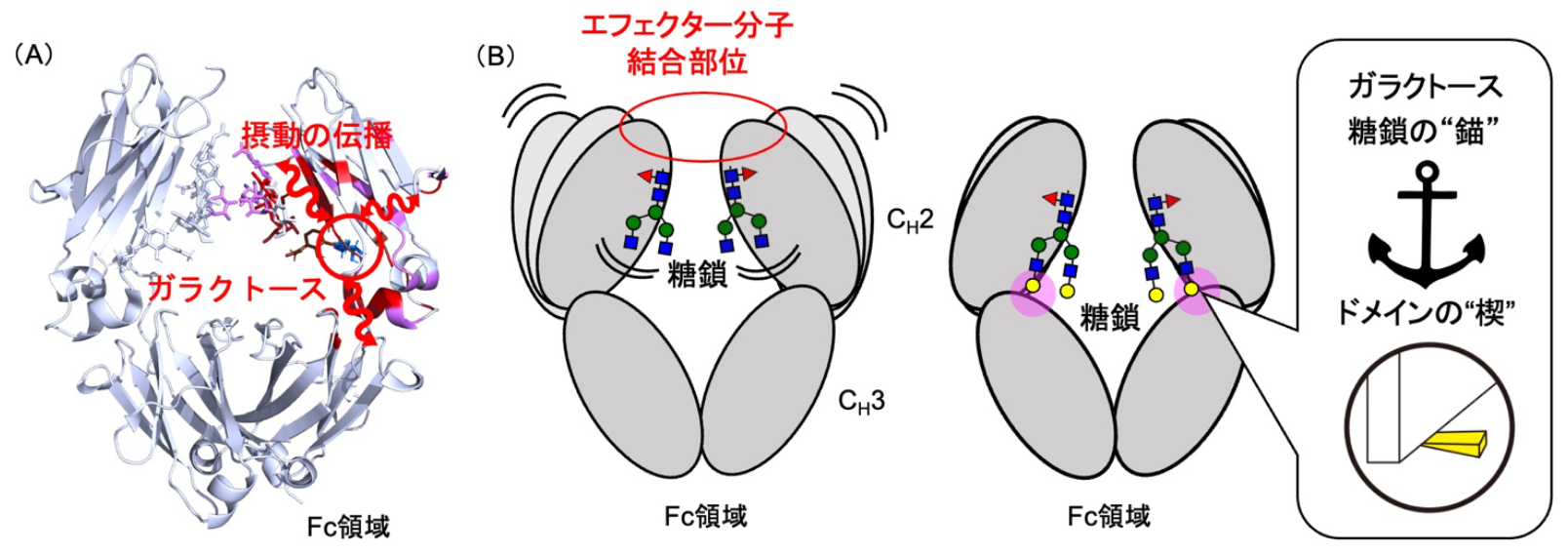

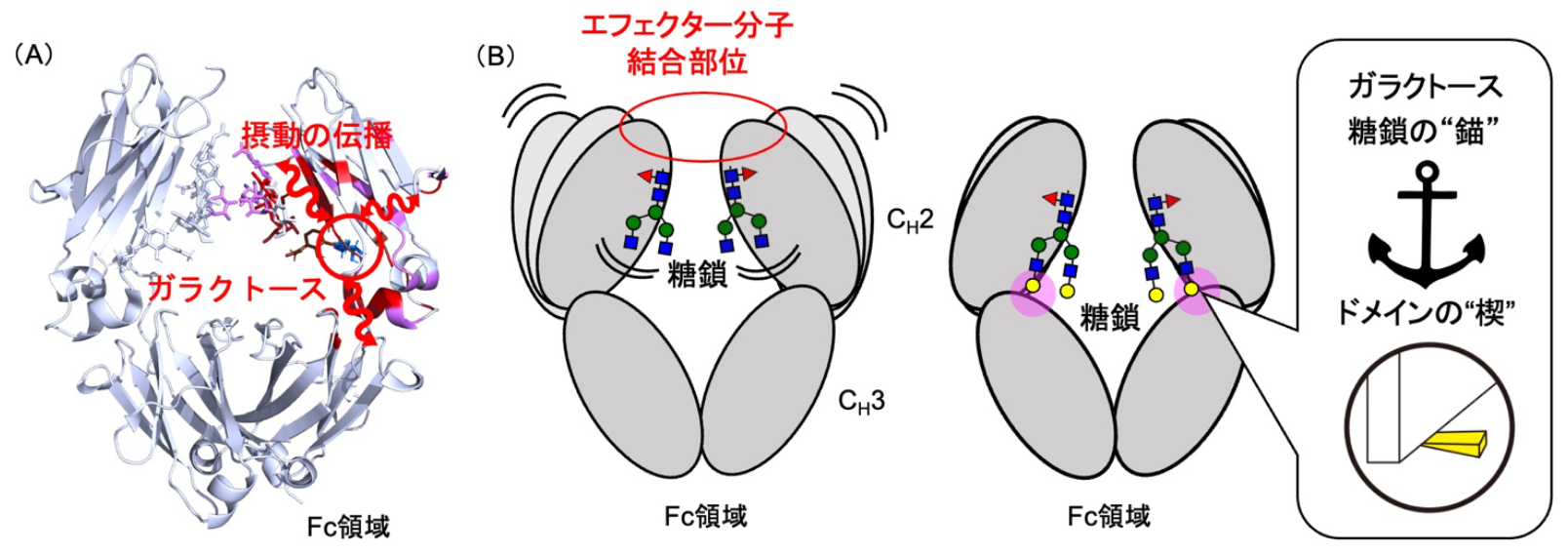

自然科学研究機構(生命創成探究センター)の谷中冴子 准教授(現 東京科学大学 准教授)、加藤晃⼀ 教授(生命創成探究センター、名古屋市立大学)らは、抗体の糖鎖修飾、特にガラクトース付加が、抗体分子の構造と動態に及ぼす影響を原子レベルで解明しました。

本研究の成果は、国際科学雑誌 「Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America(米国科学アカデミー紀要)」に掲載予定です。論文は日本時間2025年8月5日の週にオンライン公開される予定であり、DOIおよび掲載URLは公開後に付与されます。

【発表のポイント】

私たちの体には、病原体から身を守るための免疫システムが備わっています。その中心的な役割を担うのが「免疫グロブリンG(IgG)」注1) と呼ばれる抗体です。IgGは、特定の抗原を認識して結合するだけでなく、Fc受容体や補体といったエフェクター分子との相互作用を通じて、様々な免疫応答を誘導します。本研究では、IgGのFc領域 注2) に結合した「糖鎖」の修飾が、IgGの動的な構造変化を制御し、その結果として免疫機能が調節されるメカニズムを、計算科学と実験科学を融合したアプローチで明らかにしました。特に、本研究では、糖鎖修飾による影響が、あたかも私達の体の中に張り巡らされた経絡のように、分子レベルで伝播していく「分子経絡」注3) の重要性に着目しました。

【研究の背景】

治療用抗体は、がんや自⼰免疫疾患など、さまざまな疾患の治療に用いられています。抗体の効果は、標的抗原への結合だけでなく、Fc領域を介したエフェクター機能 注4) の発揮によっても大きく左右されます。Fc領域の糖鎖修飾 注5) は、抗体のエフェクター機能を調節する重要な因子であり、そのメカニズム解明は、より効果的な抗体医薬品の開発につながると考えられています。

【本研究の手法と成果】

研究グループは、遺伝子工学的手法と酵素反応を組み合わせることで、糖鎖構造が異なるIgG1-Fcを調製しました。これらについて、安定同位体標識NMR分光法 注6) を用いてFc領域の動的構造を解析するとともに、分子動力学シミュレーション 注7) によって糖鎖修飾がFc領域のコンフォメーション変化に与える影響を評価しました。また、動的ネットワーク解析を用いて、「分子経絡」を同定しました。NMR分光法と分子動力学シミュレーションの結果から、ガラクトース 注8) 残基は糖鎖の動きを止める「錨」およびFc領域全体の動きを抑える「楔」としてはたらき、フコース 注9) 除去は特定のFc受容体との結合に関与するアミノ酸残基の動態を変化させることが明らかになりました。これらの結果は、糖鎖修飾がIgGのFc領域の動的構造を制御し、エフェクター機能を調節するメカニズムを原子レベルで理解する上で重要な知見となります。特に、「分子経絡」の存在は、糖鎖修飾の効果がFc領域全体に伝播する様子を示唆しています。

| (図)(A)糖鎖のガラクトース残基での構造変化がFc分子内を伝わる様子を示している。(B)ガラクトース残基は糖鎖(黄色の丸)の動きを止める「錨」およびFc領域全体の動きを抑える「楔」としてはたらき、エフェクター分子との相互作用を助けている。 |

【成果の意義および今後の展開】

本研究成果は、治療用抗体の開発において、Fc領域の糖鎖修飾を最適化するための合理的な設計基盤を提供します。今後は、糖鎖修飾と抗体の構造・機能相関に関するさらなる研究を進めることで、また「分子経絡」の操作という新たな視点を取り入れることで、より効果的かつ安全な抗体医薬品の開発に貢献できると期待されます。

【用語解説】

【論文情報】

| 掲載誌 | Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America |

| タイトル | Exploring Glycoform-Dependent Dynamic Modulations in Human Immunoglobulin G via Computational and Experimental Approaches |

| 著者 | Saeko Yanaka, Yoshitake Sakae, Yohei Miyanoiri, Takumi Yamaguchi, Yukiko Isono, Sachiko Kondo, Miyuki Iwasaki, Masayoshi Onitsuka, Hirokazu Yagi, Koichi Kato*(*責任著者) |

| DOI | |

| 掲載日 |

【著者情報】

東京科学大学 総合研究院 フロンティア材料研究所)

名古屋市立大学大学院薬学研究科)

【研究サポート】

本研究は、文部科学省科学研究費助成事業(JP20K15981 および JP23K24018 谷中冴子、JP19H01017 および JP24H00599 加藤晃⼀)、日本医療研究開発機構(AMED)(JP21ae0121020 および JP23ak0101209 谷中冴子、JP21ae0121013 加藤晃⼀)、文部科学省研究大学総合研究育成事業:研 究大学強化促進事業(CURE)課題番号JPMXP1323015488(Spin-LプログラムNo. spin24XN014)、生命創成探究センター共同利用研究(24EXC901、25EXC603)、および科学技術振興機構(JST)戦略的 創造研究推進事業(CREST)(JPMJCR21E3 加藤晃⼀)の助成を受けたものです。また、本研究は文部 科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業(分子・物質合成)、大阪大学蛋白質研究所共同利用・共 同研究拠点 NMRCR-16-05, 17-05, 18-05, 19-05, 20-05, 21-05、計算科学研究センター(24-IMS-C197)、文部科学省先端研究設備共用促進事業(コアファシリティ構築支援プログラム)JPMXS0441500024、国際・産学連携インヴァースイノベーション材料創出(DEJI2MA)プロジェクト、およびヒューマングライコームプロジェクトの支援を受けて行われました。

令和7年8月5日

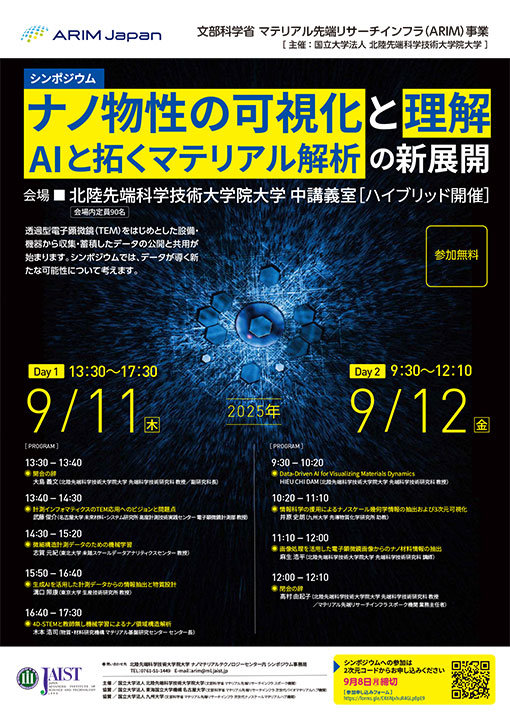

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/08/05-1.html文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)シンポジウム「ナノ物性の可視化と理解 : AIと拓くマテリアル解析の新展開」

| 日 時 | 令和7年9月11日(木)13:30~17:00 令和7年9月12日(金) 9:30~12:10 |

| 場 所 | 北陸先端科学技術大学院大学 知識科学系講義棟2F 中講義室 (ハイブリッド開催) |

| 定 員 | 90名(事前登録制) イベントへのご参加は、できるだけ事前登録をお願いしています。事前にご登録いただくことで、スムーズな受付や資料の準備が可能となります。 ただし、事前登録が難しい場合でも、当日現地での参加も可能です。直接会場にお越しいただければ、スタッフがご案内しますのでご安心ください。 |

| 参加費 | 無料 |

| 参加申込み フォーム |

https://forms.gle/CK6NjxhuR4GLpBpE9 |

| 参加申込締切 | 令和7年9月8日(月) |

| 概 要 | 文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)事業では、現在、電子顕微鏡(TEM)像や分光データの収集・蓄積を進めており、近くそのデータの公開と共用が始まります。このシンポジウムでは、データ駆動型研究の分野でご活躍の先生方に、TEMから創出されたデータから、どのような隠された情報が読み取れるのか、その利活用の可能性を提示していただきます。このシンポジウムが、これからTEMデータを使用したデータ駆動型研究を推進することを考えている方々の一助となることを願っております。 |

| プログラム | ■ 1日目 9/11 (木) 13:30-13:40 開会の辞 大島 義文(北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 教授/副研究科長) 13:40-14:30 計測インフォマティクスのTEM応用へのビジョンと問題点 武藤 俊介(名古屋大学 未来材料・システム研究所 高度計測技術実践センター 電子顕微鏡計測部 教授) 14:30-15:20 微細構造計測データのための機械学習 志賀 元紀(東北大学 未踏スケールデータアナリティクスセンター 教授) 15:50-16:40 生成AIを活用した計測データからの情報抽出と物質設計 溝口 照康(東京大学 生産技術研究所 教授) 16:40-17:30 4D-STEMと教師無し機械学習によるナノ領域構造解析 木本 浩司(物質・材料研究機構 マテリアル基盤研究センター マテリアル基盤研究センター センター長) ■ 2日目 9/12 (金) 9:30-10:20 Data-Driven AI for Visualizing Materials Dynamics HIEU CHI DAM(北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 教授) 10:20-11:10 情報科学の援用によるナノスケール幾何学情報の抽出および3次元可視化 井原 史朗(九州大学 先導物質化学研究所 助教) 11:10-12:00 画像処理を活用した電子顕微鏡画像からのナノ材料情報の抽出 麻生 浩平(北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 講師) 12:00-12:05 閉会の辞 高村 由起子(北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 教授/マテリアル先端リサーチインフラ スポーク機関 業務主任者) |

| 主 催 | 主催/国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 (文部科学省 マテリアル先端リサーチインフラ スポーク機関) 協賛/国立大学法人 東海国立大学機構 名古屋大学 (文部科学省 マテリアル先端リサーチインフラ 次世代バイオマテリアルハブ機関) 協賛/国立大学法人 九州大学 (文部科学省 マテリアル先端リサーチインフラ 次世代ナノスケールマテリアルハブ機関) |

| 問合せ先 | 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアルテクノロジーセンター内 シンポジウム事務局 〒923-1292 石川県能美市旭台1-1 TEL:0761-51-1449 E-mail:arim ARIMシンポジウム担当:東嶺・橋本・麻生・大島・高村 |

| ホームページ | https://www.jaist.ac.jp/project/arim/ |

パターン形成:分割現象における「対称性の破れ」を実証

|

北陸先端科学技術大学院大学 科学技術振興機構(JST) |

パターン形成:分割現象における「対称性の破れ」を実証

【ポイント】

- 水の蒸発によって現れるパターン形成「界面分割現象」の新たな特徴を発見

- ポリマー分散液の蒸発界面が複数に分割するとき、「対称性の破れ」が現れることを実証

- 生体組織など自然界に見られる非対称なパターン形成の理解に有用

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)サスティナブルイノベーション研究領域のグエン チキムロク大学院生(博士後期課程)、桶葭興資准教授らは、ポリマーが水に分散した粘性流体から現れる散逸構造[用語解説1]「界面分割現象」において、対称性の破れ[用語解説2]を実証した。これまで、界面[用語解説3]で起こる幾何学変形が、時間とともにどう進んでいくかは、不明な点が多かった。今回、明確な境界条件のもと、確率統計を通した解析を進めた結果、分割時に現れる核の位置に、空間的な「対称性の破れ」が生じることが明らかになった。これは、生体組織など自然界に見られる非対称なパターン形成の理解に有用である。 |

【研究概要】

自然界には様々な幾何学パターンがあり、例えば雪の結晶の形は、気温と水蒸気の量で多様に変化する。また、乾燥環境は水の蒸発を引き起こし、生物であればその成長過程で非対称なパターンをつくる。これまで、この幾何学性や非対称性について、数理的な解釈がなされてきたものの、物理化学的実験に基づいた再現はなされてこなかった。一方、桶葭准教授らの研究グループはこれまでに、ポリマー水分散系の蒸発界面に着目し、散逸構造「界面分割現象」を報告してきた (※1)。これは、ポリマー水溶液などの粘性流体を明確な境界のある有限空間から乾燥環境下におくと、一つの蒸発界面が複数の界面に分割される幾何学化現象である。ここで、空間軸の一つを1ミリメートル程度の隙間にすることで毛管現象[用語解説4]の物理条件が制御された空間となる。さらに、一定温度下で水の蒸発を一方向になるよう設定すると、蒸発界面直下の濃密なポリマーの密度がゆらぎ、複数の特異的位置でポリマーが析出して界面分割する。具体的には、多糖[用語解説5]の水溶液を乾燥環境下におくと、まるで界面から芽が出るようにセンチメートル単位で多糖が析出し界面が複数に分割される。ここでは、ミクロ構造の秩序化と同時に、マクロなパターンが現れることが分かっていた。しかし、非平衡で開放的な蒸発界面から引き起こされる実際の分割現象は、核形成位置の平均的情報は得られるものの、その不確定さのため複数の核形成メカニズムについては未解明な特徴が多かった。

※1. https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/09/22-1.html

| 図. 界面分割現象における「対称性の破れ」: A. 空間軸の一つとしてセル幅を大きくしていくと、分割現象の特徴が現れる概念図。界面がゆらぎ、対称性が破れ、そして水中に分散していたポリマーが析出する核を非同期に形成する。B. 同一条件で得られる異なる分割(二分割、もしくは三分割)と、セル幅に対する核形成位置のデータ。C. 対称性の破れを加味した分岐モデル。核1と核2とは、タイミングがずれて発生する(時間的に同期していない)。 |

そこで今回、ポリマー分散液の一つの蒸発界面が、二つ、もしくは三つに分割される空間条件に焦点をあて、その核形成位置を詳細に検討した(図A)。確率統計論を通した界面科学的な解析から、それぞれの分割数に対して、「対称性の破れ」と「非同期性」が現れ、相互に関係し合う特徴であることが分かった。核の位置については平均化による統計評価ではなく、結果に対する場合分けを通し、特徴的な「ずれ」を評価した(図B)。すると、分割点の位置には偏りがあり、セル幅に対して均等に半分、もしくは均等に三分の一に分割するわけではない、という基本原理が明らかになった。実際、二分割される場合、核はセル幅の中心ではなく、中心からずれた位置に形成される傾向となった。この「ずれ」は、セル幅を少しずつ大きくすると顕著に現れ、三分割される場合、2番目の核形成が起こるタイミングや位置に大きく影響し、非同期性として現れた。この「対称性の破れ」と「非同期性」は、時間発展の現象理解に重要である(図C)。

また、この核間隔は、ポリマー水溶液の液相と空気の界面における毛管長が影響する。今回の実証実験では、粘性流体として多糖キトサン[用語解説6] の水分散系を用いており、5~8ミリメートル程度の間隔であった。これまでにいくつかの多糖でも分割現象は実証されており、研究グループは現在、様々な化学種・物質群への拡張や現象の特徴的メカニズムの解明を進めている。これらを通して、自然界にも通ずるパターン形成の普遍的理解が期待される。

本成果は、2025年6月4日に科学雑誌「Advanced Science」誌(WILEY社)のオンライン版で公開された。なお、本研究は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 創発的研究支援事業(JPMJFR201G)、日本学術振興会科研費 基盤研究B(JP23K21136)、日本学術振興会科研費 新学術領域研究(JP22H04532)、および公益財団法人旭硝子財団 若手継続グラントの支援のもと行われた。

【今後の展開】

生物を含め自然界には多様な散逸構造が在り、対称性の破れを明確に扱うことは重要である。パターン形成に関する歴史的研究にはチューリングパターン[用語解説7]などがあり、ソフトマテリアルを題材とした研究例も多い。これは、生物における自己組織化の理解や実空間におけるマテリアル設計に重要なテーマと認識されているためでもある。今回のような実検証を通じたパターン形成の理解が進めば、今後、高分子科学、コロイド科学、界面科学、材料科学、流体力学、非平衡科学、生命科学などの分野への進展に留まらない。実時空間と仮想時空間を通した数理科学、シミュレーション、データサイエンスなどとの融合によって、パターン形成の理解と材料設計に有用と期待される。

【論文情報】

| 掲載誌 | Advanced Science (WILEY) |

| 題目 | Symmetry breaking in meniscus splitting: Effects of boundary conditions and polymeric membrane growth |

| 著者 | Thi Kim Loc Nguyen, Taisuke Hatta, Koji Ogura, Yoshiya Tonomura, Kosuke Okeyoshi* |

| DOI | 10.1002/advs.202503807 |

| 掲載日 | 2025年6月4日 |

【用語解説】

令和7年6月4日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/06/04-1.htmlPufferFace Robot:フグに着想を得たボディ一体型振動推進型ロボット

PufferFace Robot:フグに着想を得たボディ一体型振動推進型ロボット

【ポイント】

- ソフトロボットの設計:PufferFace Robot(PFR)は、フグに着想を得た振動駆動型のソフトロボットで、やわらかく膨らむ外皮により配管の直径の変化に柔軟に対応して進みます。

- 移動性能及び配管内走行能力:3つの移動モード(振動のみ/膨張・収縮のみ/両者の組み合わせ〈メインモード〉)を備えています。自身の外径の1~1.5倍サイズの配管を通過可能で、本体と同サイズの配管内では最大0.5 BL/s(体長/s)の速度で移動可能です。

- 複雑な配管構造での実走行:90度エルボ、T字コネクタ、高曲率セクションなど、複雑な配管構造での走行能力を実験により検証しました。

- 応用可能性:PFRは複雑で狭隘な小口径の配管における点検作業を目的としています。例えば、石油・ガス配管、化学プラント、上下水道管などが挙げられます。また、有害化学物質や高温などの過酷な環境での探査にも有効で、シンプルな制御でも安定した動作が可能です。

- シミュレーションと実験アプローチ:ABAQUSを用いた簡易的な有限要素解析(FEA)によるシミュレーションを通じて、PFRの走行可能性を評価した結果、実験と高い一致性を確認しました。

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)ナノマテリアル・デバイス研究領域のHo Anh Van教授(IEEE上級会員)が、Linh Viet Nguyen大学院生(博士後期課程)(研究当時)、Khoi Thanh Nguyen大学院生(博士後期課程)らの研究チームを率いて、テキサス大学オースティン校のThe Advanced Robotic Technologies for Surgery Laboratory (ARTS Lab)との共同研究により、複雑な配管内部を自在に前進できる新しいソフトロボット「PufferFace Robot (PFR)」を開発しました。PFRは、フグのように体を膨らませる柔軟な素材と、振動による推進する機構を組み合わせることで、多様な管内形状に対応できる設計となっています。これにより、90度の曲がり角やT字型の分岐、高曲率セクションなど、従来のロボットが苦手としていた区間でも安定した走行を実現しました。本研究では、複雑な計算処理を必要とせず、ロボット本体の構造によって環境への適用を実現する「身体性知能(embodied intelligence)」という考え方も重要視されています。 PFRは、JAISTプレスリリースにて前回紹介した振動駆動型ソフトロボット「Leafbot」(※)の進化形であり、ソフトロボティクス分野の新たな基盤となる可能性を秘めています。 (※)https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/02/17-1.html |

【研究背景と内容】

柔軟素材を用いたソフトロボットは、その柔軟性と適応性により、従来の硬い素材を用いたロボットでは効果を発揮することが困難な環境でも活躍することができることから、近年大きな注目を集めています。ソフトロボットは、適応的な形態変化を備えており、これは身体知能の一形態として機能し、最小限の計算で環境の変化に応じて反応することが可能です。従来のロボットが複雑な中央制御に依存しているのに対し、適応型ロボットは物理的構造を通じて局所的に調整を行うことで、計算負荷が軽減され、環境応答性が向上します。本研究では、産業、車両、航空宇宙分野で流体やガスの輸送によく使用される配管のような、制約のある可変形状における適応的な移動に焦点を当てました。このような配管は狭く人間が立ち入ることが難しいため、ロボットによる点検のニーズが高まっています。しかし、このような配管は直径、形状、長さが場所によって大きく異なるため、ロボットの設計には大きな課題があります。

これまでにも様々な推進機構(車輪式、歩行式、クローラー式、振動式など)を持つロボットが開発されてきましたが、それらをセンチメートルスケールの配管に適応させるのは困難です。近年の研究では、圧電素子、誘電エラストマー、流体エラストマー、ハイドロゲル、形状記憶合金、電磁アクチュエータなどのスマート素材を用いた生物に着想を得たロボットが開発されています。これらのコンパクトで柔軟な設計は、複雑で狭い配管システムの中を移動するための適応性とエネルギー効率を向上させます。しかし、このような制約のある環境において、機敏で配管のサイズに適応して移動できる信頼性の高い点検ロボットの実現は、依然として課題です。

前述の課題(図1A参照)に対応するため、本研究では新たに「PufferFace Robot (PFR)」という適応型ソフトロボットを開発しました(図1B, D, E参照)。この名称はフグ(pufferfish)から着想を得たことに由来します。PFRは、形態学*1的なスパイクパターンを持つシリコーンゴム製の膨張可能な柔らかい外皮を特徴としており、その設計パラメータは我々の先行研究である「Leafbot」から受け継いだものです。外部の圧縮空気源によって膨張・収縮を操作し、様々な配管形状に適応させることが可能です。PFRの移動メカニズムは、柔らかいスパイクの先端に分布された非対称な摩擦特性に基づいています。その非対称性と振動源を組み合わせることでPFRは前進します。この構成により、PFRの小型構造でも前進移動が可能であると示しました。PFRには3つの移動モードがあります。モード1では、振動モータを作動させて水平な配管を移動します。モード2では、柔らかい外皮の膨張・収縮のみで動作します。モード3は、モード1とモード2を組み合わせたハイブリットモードで、配管内移動における主要なモードです。

| 図1 (A)配管システムにおける形状が制約された様々な空間の例、 (B)様々な空間に適応可能なPufferFace Robotのコンセプト、 (C)フグから着想を得たPFRの設計コンセプト、(D)PFRの膨張状態、(E)PFRの通常状態 |

PFRの設計の詳細を図2に示します。様々な配管サイズに対応するための形態学的なソフトスキンに加え、PFRには暗所での点検作業を支援するためにLEDと小型カメラが搭載されています。今回、設計したPFRには以下の利点があります。

図2 PFRの詳細な設計図 (A) PFRの構成部品 (B) PFRの前面図および側面図

本研究では、「テラダイナミクス(terradynamics)」の手法を採用し、PFRが配管システムの困難な「地形条件」に対して、どれほど効率的かつ効果的に走行できるかを評価しました。これには、鋭角な曲がり(エルボ継手)、高曲率領域、分岐点、水平から垂直への移行、あらゆる方向での配管サイズの変化、T字分岐での操縦が含まれます。これらのシナリオにおけるPFRの性能を図3に示しています。有限要素解析(FEA)に基づいたシミュレーションプラットフォームであるABAQUSのDynamic Explicitモジュールを使用し、PFRを実環境に配置する前に特定の管状環境における通過可能性を評価しました。すべてのテストケースにおいて、シミュレーションの結果は実験結果とよく一致しました。図3(C),(F),(J)は、ABAQUS環境下でシミュレーションした検討シナリオを示しています。

| 図3 実験及びシミュレーション解析による配管システム内の重要な領域を走行するPFRの能力評価 (A, B, G) PFRが実環境及びシミュレーション環境(C,J)においてエルボ(曲がり)部分を走行する様子、 (D, E, F) PFRが実験及びシミュレーションの両ケースにおいて、サイズの異なる空間の移行部を通過する様子、(I) 振動モータの回転方向を変えることで、PFRが方向転換能力を発揮する様子 |

本研究では、ハイブリット推進システムを搭載した生物に着想を得たロボット「PufferFace Robot(PFR)」を提案しました。提案した設計では、狭隘な環境への高い適応性、検査中に気体や流体の流れを妨げない中空機構、複雑な配管内でも最小限の制御で移動可能な適応形態といった利点を有しています。さらにPFRは振動駆動型ソフトロボット、特に小規模配管用途に特化した設計の可能性を広げます。この技術革新は、工業点検だけでなく、医療用途、特に大腸検査のような低侵襲手術にも大きな可能性を秘めています。柔らかく適応性のある構造は、複雑で傷つきやすい生物学的環境を安全に移動することを可能にし、従来の内視鏡ツールに代わる、より安全で効率的な選択肢を提供します。今後は、さらなる小型化と移動性能の向上を目指し、より狭く限られた空間でも自在に動けるように改良を進めていく予定です。

【論文情報】

| 雑誌名 | Science Advances |

| 論文名 | Adaptable cavities exploration: Bioinspired vibration-propelled PufferFace Robot with morphable body. |

| 著者 | Linh Viet Nguyen; Hansoul Kim; Khoi Thanh Nguyen; Farshid Alambeigi, and Van Anh Ho |

| 掲載日 | 2025年4月30日 |

| DOI | 10.1126/sciadv.ads3006 |

【用語説明】

生物の体制や構造を研究する学問

令和7年5月8日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/05/08-1.html二次元格子をひねって重ねると一次元超格子が出現 ――二次元原子層物質が一次元物性研究の新しいプラットフォームに――

|

| 東京大学 北陸先端科学技術大学院大学 大阪大学 科学技術振興機構(JST) |

二次元格子をひねって重ねると一次元超格子が出現

―― 二次元原子層物質が一次元物性研究の新しいプラットフォームに ――

【ポイント】

- シート状の原子層二枚を、特定の角度に向きをずらして重ねると、一方向に縞模様を持つ一次元モアレ超格子構造が形成できることを発見しました。

- 従来のモアレ超格子は原子層の構造と類似の二次元の周期性を持ちますが、本研究では、一次元の周期性しか持たない新しいコンセプトのモアレ超格子を提案・実証しました。

- モアレ超格子による原子層の性質の人工制御物性変調や、一次元性ならではの異方性の高い新奇物性研究の新しいプラットフォームになることが期待されます。また、素子応用に向けた研究の発展にも寄与することが期待されます。

二次元原子層WTe2のツイスト積層による一次元モアレ超格子の形成

| 東京大学 生産技術研究所の張 奕勁 助教と町田 友樹 教授らの研究グループは、北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアル・デバイス研究領域の大島 義文 教授および高村 由起子 教授の研究グループ、大阪大学大学院 理学研究科の越野 幹人 教授の研究グループと共同で、原子層物質(注1)の人工ツイスト二層構造(注2)において一次元の周期性を持つモアレ超格子(注3)が実現できることを明らかにしました。 本研究では、二テルル化タングステン(WTe2)の原子層二枚を使用し、それぞれの結晶方位に角度差(ツイスト角)を付けた状態で人工的に重ね合わせた構造(ツイスト二層構造)を作製し、透過型電子線顕微鏡(TEM)を用いて原子の配列パターンを直接観察しました。一般的にツイスト二層構造で出現するモアレ超格子内の原子配列パターンは二次元の周期性を持って変化しますが、本研究では特定のツイスト角において配列パターンの変化が一次元的になる、すなわち周期性が一方向のみになることを世界で初めて示しました(図1)。また、本モアレ超格子が従来のモアレ超格子とは異なる原理で形成されていることを理論的に突き止めました。一次元性による母物質の物性変調に伴う新奇物性探索の新しい舞台になることが期待されます。 |

図1:透過型電子線顕微鏡を用いたツイスト二層WTe2の原子像観察。

| (a)WTe2原子層の模式図。a軸方向とb軸方向で周期性が異なる。(b,c)WTe2原子層二枚をツイスト角62度(b)および58度(c)でツイスト積層させた構造。単独の原子層が持つ周期性と異なる一次元的な周期性が出現する。(d) 試料構造および実験の模式図。h-BNは試料の保護層。(e,f)ツイスト角62度(e)および58度(f)で作成したツイスト二層WTe2試料の原子像。白いスケールバーは10 nm(ナノメートル)。(g,h)62度(g)および58度(f)ツイスト試料の電子回折像。緑と茶色の点がそれぞれの原子層の構造の周期性を示す回折スポット。赤枠(e)と青枠(f)で示された回折スポットのペアがモアレ超格子の周期性を表す。どちらの場合も回折スポットのペアが平行に並んでいることから、モアレ超格子が一方向のみに周期性を持っていることがわかる。青いスケールバーは2 nm-1(ナノメートルインバース)。 |

【発表者コメント:張 奕勁助教の「もしかする未来」】

本研究は偶然の発見から始まりました。パワーポイントの上で結晶構造を二つ重ね、片方をぐるぐる回転させていたところ一瞬縞模様が見えたのがきっかけです。モアレ超格子の原子配列を実際に観察し、また、理論的にその起源と一次元性を示すことができました。カーボンナノチューブなどの一次元物質は低次元特有の現象を示しますが、その特性を残したまま大面積化することは困難でした。今回、ナノチューブよりも面積の大きい原子層物質を用いて一次元構造が作製できたので、今後は一次元性を反映した物性の探索を進めていきたいと思います。

【発表内容】

原子層物質の人工ツイスト積層構造技術は、現在の原子層物質を用いた基礎物性研究の中心的な技術の一つです。異なる原子層物質を積層する場合だけでなく、同一の原子層物質を積層する場合であっても、それぞれの結晶方位をずらして積層(ツイスト積層)すると、元の物質の持つ周期性よりも大きな周期性を持つモアレ超格子が出現します。モアレ超格子が出現することで、元の原子層物質の物性を大きく変調し、新奇物性を誘起することが可能になります。例えば、単層グラフェンをツイスト角1.05度でツイスト積層すると、低温で超伝導転移を誘起できることが知られています。一般的に、モアレ超格子の大きさはツイスト角の増加とともに小さくなるため、これまでの研究は低ツイスト角領域(0度付近)を中心に行われてきました。

この度、本研究チームは、原子層物質二テルル化タングステン(WTe2)を用いた研究から、高ツイスト角でもモアレ超格子が出現し、さらに、特定の角度(62度と58度付近の二点)では一次元的なモアレ構造が出現することを発見しました。WTe2の特徴は、結晶構造が異方的、すなわち、結晶方位によって周期の大きさが異なることです(図1a)。代表的な原子層物質であるグラフェンや二セレン化タングステン(WSe2)は等方的(物理的な性質が方向によって異ならないこと)な結晶構造を持っており、高ツイスト角ではモアレ超格子は出現しません。本研究では、透過型電子顕微鏡(TEM)を用いてツイスト二層WTe2の原子配列パターンを直接観察することで高ツイスト角領域における一次元モアレ超格子を実験的に示しました(図1c,d)。また、構造の周期性を示す電子回折パターン(注4)において、モアレ超格子の周期を示す回折スポットのペアが全て平行になるという特徴を観測しました(図1e,f)。

モアレ超格子の周期性は元の原子層の持つ周期性から説明できますが、従来のモデルでは高ツイスト角領域におけるモアレ超格子を説明できません。本研究では従来のモデルを拡張することで、高ツイスト角領域においてモアレ超格子が出現し、さらに、62度と58度付近でモアレ超格子が一次元になる、すなわち、周期性が一方向のみになることを理論的に示すことに成功しました(図2)。加えて、電子回折パターンのシミュレーションから、実験的に観測された回折スポットペアの特徴(図1e,f参照)が一次元性を示す証拠になっていることを理論的に示すことにも成功しました(図3)。また、一次元モアレ超格子の出現はWTe2に特異な現象ではなく、異方的な結晶構造を持つすべての原子層物質で起こりうる普遍的な現象であることも明らかになりました。

一次元的なモアレ超格子を形成することで、従来の二次元的なモアレ超格子で誘起された物性変調とは異なる変調効果が期待されます。従来、カーボンナノチューブなど一次元物質の持つ物性の研究や素子応用には、無数のチューブを配向させた膜の形成という技術的な障壁がありましたが、人工ツイスト積層構造の一次元モアレ超格子ではマイクロメートルスケールで一次元構造が広がるため、基礎研究のみならず素子応用に向けた研究の発展にも寄与することが期待されます。

図2:近似三角格子モデルを用いた一次元モアレ超格子の再現。

| (a)WTe2原子層の結晶構造。格子ベクトルa1、a2で囲われた長方形がユニットセル(周期一つ分の構造)。W原子とTe原子を区別せず原子位置に多少の動きを許容すると、格子ベクトルl1、l2で定義された三角格子(灰色点線)で近似できる。近似された格子は正三角形ではなく二等辺三角形になっている。(b)近似三角格子をツイスト積層した場合のモアレ超格子。一次元構造が再現されている。 |

図3:人工ツイスト二層WTe2の電子回折パターンのシミュレーション。

| 従来の低ツイスト角の場合と本研究における高ツイスト角の場合の比較。ベクトルb1、b2はそれぞれ格子ベクトルa1、a2(図2a参照)の周期を示す逆格子ベクトル。黒点と赤点がそれぞれの原子層に由来する原子回折スポット。黒矢印で示された解析スポットのペアがモアレ超格子の周期性(大きさおよび方向)を決定する。低ツイスト角の場合モアレ超格子の周期は様々な方向を向くため、二次元の超格子となる。一方62度と58度付近ではすべて平行になり一方向にしか周期性が存在しないため、一次元の超格子となる。 |

【発表者・研究者等情報】

張 奕勁 助教

町田 友樹 教授

大島 義文 教授

高村 由起子 教授

越野 幹人 教授

【論文情報】

| 雑誌名 | ACS Nano |

| 題名 | Intrinsic One-Dimensional Moiré Superlattice in Large-Angle Twisted Bilayer WTe2 |

| 著者名 | Xiaohan Yang, Yijin Zhang*, Limi Chen, Kohei Aso, Wataru Yamamori, Rai Moriya, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Takao Sasagawa, Naoto Nakatsuji, Mikito Koshino, Yukiko Yamada-Takamura, Yoshifumi Oshima & Tomoki Machida* |

| DOI | 10.1021/acsnano.4c17317 |

| URL | https://doi.org/10.1021/acsnano.4c17317 |

【研究助成】

本研究は、科学技術振興機構(JST) 戦略的創造研究推進事業 さきがけ「トポロジカル材料科学と革新的機能創出(研究総括:村上 修一)」研究領域における「極性二次元物質とそのヘテロ構造におけるバルク光起電力効果(JPMJPR20L5)」、さきがけ「新原理デバイス創成のためのナノマテリアル(研究総括:岩佐 義宏)」研究領域における「顕微分光による二次元物質デバイスの物性開拓(JPMJPR24H8)」、同 戦略的創造研究推進事業 CREST「原子・分子の自在配列・配向技術と分子システム機能(研究総括:君塚 信夫)」研究領域における「原子層のファンデルワールス自在配列とツイスト角度制御による物性の創発(JPMJCR20B4)」、日本学術振興会 科学研究費助成事業 学術変革領域(A)「2.5次元物質科学:社会変革に向けた物質科学のパラダイムシフト」(課題番号:JP21H05232, JP21H05233, JP21H05234, JP21H05235, JP21H05236)、および文部科学省 マテリアル先端リサーチインフラ事業(課題番号:JPMXP1223JI0033)の支援により実施されました。

【用語解説】

原子層物質とは、原子1個または数個分の厚みしかない層状の物質。原子間力で層間が弱く結合しており、二次元物質とも呼ばれる。層状構造を持つ単結晶から、スコッチテープなどの粘着性のテープを貼り付けて剥がすことで得られる(テープに付着している)、数ナノメートル以下まで薄くした二次元シート状の薄膜として作製する。代表例としてグラフェン、二硫化モリブデンなどが挙げられる。

原子層を二つ用意し、それぞれの結晶方位の間に相対的な角度差をつけて人工的に重ねた構造。

複数の原子層物質を重ねた際に出現する新たな周期構造。元の原子層物質の構造が持つ周期とは異なる周期性を持つ。

物質に電子線を照射した際に観察される干渉パターン。物質の構造の持つ対称性や周期性を反映したパターンが出現する。

令和7年3月28日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/03/28-1.html学生の永原さんが第6回フロンティア太陽電池セミナーにおいて優秀ポスター賞を受賞

学生の永原光倫さん(博士前期課程2年、サスティナブルイノベーション研究領域、大平研究室)が、第6回フロンティア太陽電池セミナーにおいて優秀ポスター賞を受賞しました。

フロンティア太陽電池セミナーは、産官学の様々な分野で太陽電池研究に取り組む研究者が集まり、シリコンや化合物など無機系、有機薄膜系、ペロブスカイト型、さらには量子ドット型など新しい太陽電池も含み、広く太陽電池の開発研究および関連する基盤技術を題材に取り上げ、様々な視点から徹底的に議論し、研究者間での連携を深めることで、本研究分野の飛躍的な発展の促進を図るものです。

第6回フロンティア太陽電池セミナーは令和6年12月12日~13日にかけて、愛媛県(松山市)にて開催されました。

※参考:第6回フロンティア太陽電池セミナー

■受賞年月日

令和6年12月13日

■研究題目、論文タイトル等

封止材とカバーガラスを使用しない曲面結晶Si太陽電池モジュールの機械的強度および浸水試験

■研究者、著者

永原光倫、Huynh Thi Cam Tu、大平圭介

■受賞対象となった研究の内容

封止材とカバーガラスを使用しない曲面・大面積結晶Si太陽電池モジュールに対し、JIS規格に基づく砂袋式荷重試験と降雹試験の2種類の機械的強度試験を行った。結果として、砂袋式荷重試験では、切削加工により作製したポリカーボネート(PC)ベースが破壊されないことや、フロントカバーであるPC板と太陽電池セルの接触による破損がないことが分かった。降雹試験では、降雹によるフロントカバーに傷が確認されないことや、衝撃による太陽電池セルの破損が見られないことを確認した。以上のことから、従来型太陽電池モジュールの評価基準を満たす機械的強度を有することが分かった。また、ベースの端部にOリングをはめ込み、ポリカーボネート製カバーとフレーム状のクランプで押さえることにより水分浸入の抑止を試みた。この構造を持つ小型モジュールに対し浸水試験を行った結果、水分浸入がみられなかったことから、OリングとAlフレームは水分浸入を防ぐ構造であるということが示された。

■受賞にあたって一言

優秀ポスター賞を受賞でき、とてもうれしく思います。研究を進める中で、大平圭介教授をはじめ多くのサポートと貴重な助言をいただいたことが、今回の受賞につながったと感じています。これからも一層研究活動に取り組んでいきたいです。

令和7年1月31日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2025/01/31-2.html高分子ネットワークで人工光合成

高分子ネットワークで人工光合成

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)サスティナブルイノベーション研究領域の萩原礼奈大学院生(博士後期課程)、桶葭興資准教授、東京大学(総長・藤井輝夫、東京都文京区)大学院工学系研究科の吉田亮教授の研究グループは、人工光合成ゲルの研究について特集論文を発表しました。 |

これまでの人工光合成[用語解説1]の研究では、有機/無機にかかわらず様々な物質群の探索と電子移動の向上に注力されてきました。しかし、その反応が起こる液相では、分子集団としての振る舞いが無秩序のため、拡散律速によるエネルギー損失が問題でした。一方、実際の光合成を行う葉緑体では、その内部に在るチラコイド膜によって区画されたナノ空間があります。この膜上では複数の分子団の位置関係が絶妙に制御されており、化学反応場として必要不可欠です。このような空間制御を可能とするシステムとしてゲル相は有用であり、ハイドロゲル[用語解説2]の網目構造は高いポテンシャルを持ちます(図)。事実、光エネルギー捕集分子、電子伝達分子、触媒分子など複数の機能団に高分子の網目構造を精密に導入することで、能動的な電子輸送が可能となります。例えば、光エネルギーによる水の分解には、同時に複数の電子が輸送される必要があり、多数の酸化還元反応が伴います。この化学反応が起こる場に、刺激応答性高分子[用語解説3]の網目を導入することで、反応に伴った高分子の伸び縮みを利用することができます。これによって電子の能動輸送が実現します。実際、光エネルギーによって水を分解して酸素発生や水素発生するゲルシステムが提案されました。

この人工光合成ゲルは、外界からのエネルギーや物質の授受が可能な開放系マテリアルで、生物に倣った物質システムです。今後も、高分子ネットワークを活用した機能性材料の設計は、様々なエネルギー変換システムの構築など、持続可能な社会の実現に資するものと考えられます。

本成果は、2024年11月1日(英国時間)に科学雑誌「Chemical Communications」誌(RSC社)のオンライン版で公開されました。また、本研究は、日本学術振興会科研費 挑戦的研究(萌芽)(JP21K18998)の支援のもと行われました。

| 図:葉緑体にヒントを得た人工光合成ゲルの概念図。A. 葉緑体の内部では、チラコイド膜に4つのタンパク質が連携して酸化還元反応を起こし、電子伝達が達成されている。B. 水の可視光分解に必要な4つの機能団を高分子ネットワークに組み込んだ概念図。 |

【論文情報】

| 掲載誌 | Chemical Communications (The Royal Society of Chemistry) |

| 論文題目 | Bioinspired hydrogels: polymeric designs towards artificial photosynthesis |

| 著者 | Reina Hagiwara, Ryo Yoshida, Kosuke Okeyoshi* |

| DOI | 10.1039/d4cc04033c |

| 掲載日 | 2024年11月1日付、オンライン版(オープンアクセス) |

【関連論文】

精密な高分子設計による能動的電子輸送が終始可能に

-高分子が触手のように電子を授受-(2023.12.14 プレスリリース)

https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/12/14-1.html

高分子の"伸び縮み"で「人工光合成」を加速する!

-電子伝達を制御する高分子の相転移(2019.6.12 Academist Journal)

https://academist-cf.com/journal/?p=11128

高分子の相転移を利用した人工光合成に成功

-可視光エネルギーによる高効率な水素生成を達成-(2019.5.15 プレスリリース)

https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2019/05/15-1.html

【用語解説】

令和6年11月6日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/11/06-1.html夢のマイホームを細菌が手に入れたら・・・細菌の抗がん性能が劇的に向上することを発見

夢のマイホームを細菌が手に入れたら・・・

細菌の抗がん性能が劇的に向上することを発見

【ポイント】

- 水槽用ろ過材を使って細菌を培養すると細菌の薬剤耐性乳腺がんモデルマウスに対する抗がん活性と生体適合性が劇的に向上することを発見

- ろ過材に含まれる微量の光触媒(酸化チタン)が細菌の抗がん性能を高めることを発見

- 酸化チタンを内包した多孔質高分子複合材料を基材とするAUNの簡便な培養方法の樹立に成功

- 大動物を用いた安全性評価によってAUNの高い生体適合性を実証

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎教授と宮原 弥夏子大学院生(博士後期課程、JAIST SPRING研究員)らは、ろ過材を使って培養した細菌の薬剤耐性乳腺がんモデルマウスに対する抗がん活性と生体適合性が向上することを発見した。また、ろ過材に含まれる微量の光触媒(酸化チタン)が細菌の抗がん性能を高めるというメカニズムを見出したことで、酸化チタンを内包した多孔質高分子複合材料を基材とするAUNの簡便な培養方法の樹立に成功した。さらに、大動物を用いた安全性評価によってAUNの高い生体適合性を実証した。 |

【研究背景と内容】

人生で一番大きな買い物といえば、家を思い浮かべる方が多いだろう。もしこの夢のマイホーム(水槽用ろ過材)を細菌に与えてみると抗がん作用がどうなるのか、本研究は、そんな遊び心からスタートした。

アクアリウム愛好家の間では、金魚や熱帯魚の飼育における水槽内の水質浄化にろ過材を使用することが多い。ろ過材の役割とは、水質を汚染するアンモニアを分解する細菌の繁殖を助ける"住処(家)"を提供することであり、様々な形や種類のろ過材がペットショップ等で安価に入手することができる。なお、これまでろ過材を使用して培養した細菌を水質浄化以外の目的で利用されることは本研究を除いて未だかつて報告がない。

近年、低酸素状態の腫瘍内部で選択的に集積・生育・増殖が可能な細菌を利用したがん標的治療に注目が集まっている。都教授の研究グループは、腫瘍組織から強力な抗腫瘍作用のある複数の細菌[A-gyo(阿形)、UN-gyo(吽形)、AUN(阿吽)と命名]の単離に世界にさきがけて成功している[プレスリリース(阿吽の呼吸で癌を倒す!-灯台下暗し:最強の薬は腫瘍の中に隠されていた-)https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/05/08-1.html]。なかでもAUN(A-gyoとUN-gyoからなる複合細菌)は、様々ながん腫に対して高い抗腫瘍活性を示すことを見出している。将来の臨床試験を見据えて、当該複合細菌AUNの簡便な培養方法の構築が必要不可欠である。

本研究では、当該腫瘍内複合細菌AUNの抗がん性能を高めるべく、異なる表面構造を有する複数の多孔質ろ過材[セラミック、ガラス、麦飯石、ポリプロピレン(PP)]を使用した細菌培養を試みた。なお、AUNの培養には、構成細菌の一つであるUN-gyoが光合成細菌であるため、ハロゲンランプ等を用いる光照射が必須である。

各種ろ過材を用い、光照射下で培養したAUNを、薬剤耐性乳腺がん細胞株(EMT6/AR1)を背面に移植したマウスの尾静脈に投与したところ、セラミックス製ろ過材で培養したAUNが顕著な抗がん作用と有意なマウス生存率を示すことがわかった。一方、他のろ過材(麦飯石、ガラス、PP)で培養したAUNとろ過材を用いない従来のAUNでは、3日以内にマウスが死亡した。また、コントロール群(AUN未投与群)は経時的に明らかな腫瘍体積増加を示し、すべてのマウスが13日以内に死亡した。

材料表面上の材質や多孔質構造が、細菌の活動を含む細胞生理機能に影響を与えることがよく知られているものの、「いったい何故、セラミックス製ろ過材だけがAUNの抗がん作用や生体適合性を高めるのか」、本研究では、その謎の解明に迫った。

まず、4種類のろ過材の元素分析を行ったところ、無機材料で構成されるろ過材(セラミックス、麦飯石、ガラス)では、元素組成が良く似ており、主成分が二酸化ケイ素(SiO2)であることがわかった。一方、PP製のろ過材は91%割合のPPで構成されていた。また、セラミックス製のろ過材と麦飯石には、細菌やウイルスといった病原性微生物を排除するのによく利用される光触媒[酸化チタン(TiO2)]が微量に含まれていることがわかった。従って、「このTiO2がAUNの抗がん性能の向上に寄与しているのではないか」、という仮説を立てた。

本仮説を検証するために、TiO2を内包する多孔質のポリジメチルシロキサン(PDMS)(TiO2-PDMS)から成るろ過材を調製した。予想した通り、TiO2-PDMSろ過材を用いて培養したAUN(AUN@TiO2-PDMS)は、セラミックス製ろ過材を用いて培養したAUNと同様に単回投与で腫瘍が完全に消失した(図1A、1B)。比較対象として TiO2を含有していないPDMS 製の足場材料で培養した AUN では、2日以内にマウスが死亡することがわかった。一方、コントロール群(AUN未投与群)は腫瘍退縮や生存率の改善に全く効果が見られなかった。また、AUN@TiO2-PDMSの優れた抗がん作用により、マウスの生存率も有意に延長された(図1C)。以上の結果から、光触媒TiO2を内包した多孔質高分子複合材料によってAUNの抗がん性能を大幅に改善できることがわかった。

図1.AUN@TiO2-PDMSの抗腫瘍効果に係る写真(腫瘍が完全消失)(A)、

図1.AUN@TiO2-PDMSの抗腫瘍効果に係る写真(腫瘍が完全消失)(A)、

腫瘍体積の経時変化(B)、ならびにマウス生存率(C)。

次に、何故、TiO2-PDMS複合材料がAUNの治療機能を向上できるのか、そのメカニズムを明らかにするために各種ろ過材でAUNを培養した後の細菌濃度を比較検証した(図2A)。この結果、TiO2-PDMSは、5日間培養した後のAUNの濃度を有意に減少させた。実際、TiO2を含有する3種類のろ過材(TiO2-PDMS、セラミックス製ろ過材、麦飯石)は、ハロゲンランプの光を3時間照射したところ細菌を弱体化させる効果のある活性酸素種(ROS)を検出した(図2B)。以上の結果をまとめると、光照射したTiO2-PDMS複合材料から発生するROSは、AUNの生体機能に影響を与えるため、毒性の低減化を引き起こしていると考えられる。

図2. 各種ろ過材で培養した5日後の細菌濃度(A)と各種ろ過材から発生したROS(B)

図2. 各種ろ過材で培養した5日後の細菌濃度(A)と各種ろ過材から発生したROS(B)

次に、このようなAUNの高い抗腫瘍メカニズムを解析するために定量的ポリメラーゼ連鎖反応(qPCR)アッセイ、フローサイトメトリー解析、および免疫組織化学(IHC)染色を用いてAUN@TiO2-PDMSを静脈内投与した24時間後の固形腫瘍内の免疫細胞やサイトカインの挙動を調査した。この結果、AUN@TiO2-PDMSを投与すると腫瘍内の炎症性サイトカインTNF-αが増加し、T細胞、NK細胞、およびマクロファージが活性化されることが明らかになった(図3A、3B)。また、ヘマトキシリンとエオシン(H&E)染色では、非治療群と比較して、AUN@TiO2-PDMSの強力な抗がん効果による腫瘍組織の破壊も確認された(図3C)。さらに、AUN@TiO2-PDMS投与後の腫瘍切片におけるアポトーシスマーカー(カスパーゼ-3および末端デオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ[TdT]を介した2'-デオキシウリジン、5'-三リン酸[dUTP]ニックエンドラベリング[TUNEL])およびTNF-α染色により、腫瘍内では大規模なアポトーシスが発現しており、強い炎症反応が誘発されていることもわかった(図3C)。以上の結果より当該薬効メカニズムを図3Dにまとめる。最後に、大型動物モデル(ビーグル犬)を用いたAUN@TiO2-PDMSの安全性評価(血液学的、組織学的検査)を実施したところ、複合細菌AUN投与による重篤な副作用は無いことがわかった。

図3. 免疫細胞と炎症系サイトカインの発現挙動に係るqPCRの結果(A)と

図3. 免疫細胞と炎症系サイトカインの発現挙動に係るqPCRの結果(A)と

フローサイトメトリーの結果(B)、ならびに組織学的染色の結果(C)。(D)薬効メカニズム。

本研究は、将来の悪性乳癌の臨床治療に向けて光触媒を内包したろ過材がAUNの機能増強のための有望な材料の一つに成り得ると期待している。

本成果は、2024年10月7日に生物・化学系のトップジャーナル「Chemical Engineering Journal」誌(エルゼビア社発行)のオンライン版に掲載された。なお、本研究は、文部科学省科研費 基盤研究(A)(23H00551)、文部科学省科研費 挑戦的研究(開拓)(22K18440)、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 研究成果最適展開支援プログラム (A-STEP)(JPMJTR22U1)、JST次世代研究者挑戦的研究プログラム(未来創造イノベーション研究者支援プログラム)(JPMJSP2102)、公益財団法人発酵研究所、公益財団法人上原記念生命科学財団、ならびに本学超越バイオメディカルDX研究拠点、本学生体機能・感覚研究センターの支援のもと行われたものである。

【論文情報】

| 掲載誌 | Chemical Engineering Journal(エルゼビア社発行) |

| 論文題目 | Photocatalytic scaffolds enhance anticancer performances of bacterial consortium AUN |

| 著者 | Mikako Miyahara, Yuki Doi, Naoki Takaya, Eijiro Miyako* |

| 掲載日 | 2024年10月7日にオンライン版に掲載 |

| DOI | https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.156378 |

令和6年10月9日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/10/09-1.html学生の福田さんとJANCHAIさんがPESI2024においてBest Poster Paper Awardを受賞

学生の福田雄太さん(博士後期課程1年、物質化学フロンティア研究領域、山口政之研究室)とJANCHAI, Khunanyaさん(博士後期課程3年、物質化学フロンティア研究領域、山口政之研究室)が、Polymer Engineering & Science International 2024(PESI2024)において、Best Poster Paper Awardを受賞しました。

PESI2024は、令和6年7月21日~25日にかけて東京工業大学にて開催された高分子加工に関する国際会議です。同会議では、高分子工学および高分子科学の様々な研究分野から国際的な研究コミュニティーが集まり、高分子材料、技術、方法論に関わる最新の研究成果について議論が行われました。

※参考:PESI2024

■受賞年月日

令和6年7月24日

【福田雄太さん】

■研究題目、論文タイトル等

Structure control of polypropylene extrudate by addition of hydrogenated poly(dicyclopentadiene)

■研究者、著者

Yuta Fukuda, Masayuki Yamaguchi

■受賞対象となった研究の内容

ポリプロピレン押出物にはクロスハッチ構造と呼ばれる構造が常に存在し、そのために固体物性の低下を招いている。この研究では、ポリプロピレンと溶融状態で相溶する異種ポリマーを添加することで、クロスハッチ構造の形成を抑制できることを明らかにした。

■受賞にあたって一言

この度はPolymer Engineering & Science international 2024においてポスター賞を受賞でき、大変うれしく思っています。日頃から熱心な指導をしてくださる山口政之教授、そして研究室のメンバーに心から感謝します。

【JANCHAI, Khunanyaさん】

■研究題目、論文タイトル等

Effect of the addition of low-density polyethylene on the rheological properties and crystallization behaviors under shear flow for polypropylene

■研究者、著者

Khunanya Janchai, Masayuki Yamaguchi

■受賞対象となった研究の内容

低密度ポリエチレンを添加することで、ポリプロピレンの流動誘起結晶化が顕著になることを明らかにした研究内容である。その結果、ポリプロピレン分子鎖の配向度が高くなり、剛性向上も期待できる。

■受賞にあたって一言

I am deeply pleased and honored to receive the BEST POSTER PAPER AWARD. I get the benefits of attending a conference to learn, develop my research skills, and have the chance to get feedback from experts on my work. I would like to express my sincere gratitude to my supervisor, Professor Masayuki Yamaguchi, who gave me invaluable advice, continuous support, and the excellent opportunity to join this conference. Also, I'd like to express my sincere thanks to the laboratory members for their good cooperation. This recognition is a significant milestone in my educational journey and a testament to my hard work and dedication to my studies. Thank you for recognizing my efforts and the potential you see in me. This honor will undoubtedly be a motivator for my future academic pursuits and a cherished accolade in my educational career.

令和6年8月19日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2024/08/19-1.htmlマルチモーダルセンシングを行う触覚センサにより人とロボットの協働をより安全に

マルチモーダルセンシングを行う触覚センサにより

人とロボットの協働をより安全に

【ポイント】

- 柔らかい素材を用いた連続体ロボット用触覚センサの形状復元情報の取得や接触検出を行うDeepLearningモデルを含む統合的なマルチモーダルセンシングプラットフォームを開発しました。

- 知覚情報を用いたロボットアームの動きを決定するアドミタンスベースコントローラにも取り組みました。

- 今後、このプラットフォームに基づいて、柔らかい素材を用いたセンサやロボットへの応用を期待します。

| 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・寺野稔、石川県能美市)ナノマテリアル・デバイス研究領域のHo Anh Van准教授、Nguyen Tai Tuan大学院生(博士後期課程)、Luu Khanh Quan大学院生(博士後期課程)及びハノイ工業大学(ベトナム)のNguyen Quang Dinh博士の研究チームは、ソフトロボットのための新しい触覚センシングプラットフォームを開発しました。 |

【研究の内容】

本研究では、柔らかいスキンを持つ柔軟なロボットアーム用に設計した"ConTac"と呼ばれる新たなビジョンベースの触覚センシングシステムを開発しました。このシステムは、ロボットアームの位置推定と触覚検出を行うことが出来ます。また、シミュレーション上のデータで訓練した二つのDeepLearningモデルを使用しており、追加の調整を行うことなく実世界のデータで動作することが可能です。このシステムにおいて、二つの異なるロボットモジュールでテストし、その有効性を確認しました。さらに、形状情報と触覚情報を利用する制御戦略を開発し、ロボットアームが衝突に適切に対応できるようにしました。これらにより、このアプローチは、柔軟性の高いロボットの知覚と制御を大幅に改善できる可能性があることを解明しました。

自然界では象の鼻やタコの足など器用な動きをする体が存在します。本研究チームは、これらの自然構造の原理をロボットへ応用することで、高い堅牢性や安全性を備えた連続体ロボット[1]の開発を目指しています。

連続体ロボットは、ほとんどのタスクで必要となる自由度(DOF)よりも多くの自由度を持ち、剛体ロボットと異なる柔軟性や器用さにより、不測の事態へ対応可能です。特に、障害物や外乱などがある環境下で真価を発揮します。しかし、連続体ロボットのように柔軟性の高いロボットは、動作中に複雑な屈曲やカーブを描くため、形状や動きを正確に把握することが課題です。解析により、これらのロボットの運動学・動力学的問題を解決することは可能ですが、複雑なモデリングが必要となります。

解析とは別のアプローチとして、連続体ロボットに組み込まれた柔軟性を持つセンサを用いる方法があります。このセンサは、ロボットの表面に取り付けたり、覆ったりすることが出来ますが、この方法では多くの低解像度センサを必要とし、システムが大型になってしまうという欠点があります。そのため、ロボットやアクチュエータの端に1つのセンサモジュールを使用し、大型化を避ける効率的な解決策が求められていました。ところが、これまでの研究では、ロボットの姿勢推定に重点が置かれており、ロボットの柔軟性に対応するための接触検出は含まれていませんでした。

この問題に取り組むため、本研究チームは柔らかいスキンを持つロボットアームの形状を推定し、接触を検出できるConTacシステムを開発しました(図1)。このシステムの最終的な目標は、連続体ロボットに実装することですが、本研究では、検証のため柔らかいスキンを持つ多関節ロボットアームを用いて"知覚"に焦点を当て、開発を行いました。このシステムには、連続体ロボットのような屈曲動作が可能な骨格、マーカー付きの柔らかいスキン、スキンの変形を撮影するカメラ、スキンの形状と触覚のセンシングモデル及び接触機構が含まれます。また、キャリブレーションを行うことなく、同じ機構や形態を持つあらゆるロボットに適用することが出来ます。さらに、知覚情報を用いてロボットアームの動きを決定するアドミタンスベースコントローラ[2]を開発しました。

図1:ConTac概要。人間がロボットに触れると、ロボットは衝突を避けるために動きを変える。

本研究チームが開発を行ったConTacは、複雑な調整を必要とせず、様々なロボットアームで使用することを目指しています。これを実現するために、シミュレーションデータのみで学習させたDeepLearningモデルを用いました。これらのモデルは実際のロボットへ適応できるため、時間とリソースを短縮できます(図2)。ConTacシステムを搭載した柔軟なロボットアームは、ロボットが障害物の多い環境をナビゲーションし、人間とロボットが安全に作業することが求められるスマート農業やヘルスケアサービスに適しています。また、その柔らかさと柔軟的な機構は、周囲の環境を感知する能力が組み合わさり、植物や患者などへの安全なインタラクションでもあります。

図2:ConTacフレームワーク。センシングモデルの開発には、シミュレーション環境によるトレーニングデータの収集が用いられる。このシステムを搭載したロボットは、人間とロボットのインタラクションに用いられることが期待されている。

【今後の展開】

将来的に、既存のロボットシステムに簡単に組み込むことができる触覚センサの開発が期待されます。この進歩により、新しいセンシングと制御手法が導入されれば、ロボット本来の設計に変更を加えることなく、人間とロボットの安全な相互作用が促進されます。すべてのロボットが触覚を持つ社会となれば、産業と日常生活などに大きな変革をもたらすこととなります。

本研究成果は、2024年7月15日から19日にかけてオランダのデルフトで開催の、ロボティクス研究会におけるトップカンファレンス「ROBOTICS: SCIENCE AND SYSTEMS」で発表されました。

【論文情報】

| 論文題目 | ConTac: Continuum-Emulated Soft Skinned Arm with Vision-based Shape Sensing and Contact-aware Manipulation |

| 発表先 | Robotics: Science and Systems (RSS) |

| 著者 | Tuan Tai Nguyen, Quan Khanh Luu, Dinh Quang Nguyen, and Van Anh Ho* |

| URL | https://enriquecoronadozu.github.io/rssproceedings2024/rss20/p097.pdf |

【用語解説】

令和6年8月6日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/08/06-1.html統合失調症の認知機能障害を回復する新薬候補 -脳移行性の皮下投与型ペプチドナノ製剤を開発-

|

| 国立大学法人 国立大学法人広島大学 国立大学法人大阪大学 国立大学法人筑波大学 一丸ファルコス株式会社 |

統合失調症の認知機能障害を回復する新薬候補

-脳移行性の皮下投与型ペプチドナノ製剤を開発-

【ポイント】

- 統合失調症の発症に関係する神経ペプチド受容体VIPR2に対する選択的な阻害ペプチドKS-133と脳移行性のLRP1結合ペプチドKS-487を同時に搭載するナノ粒子を創製し、 皮下投与型のペプチド製剤として開発

- 本ペプチド製剤の皮下投与は、VIPR2の過剰な活性化によって引き起こされた動物モデルの認知機能の低下を正常レベルまで回復可能

- 本ペプチド製剤は、既存薬とは全く異なるメカニズムをもつため、統合失調症の新しい治療法の開発につながることが期待

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)物質化学フロンティア研究領域の都英次郎准教授、広島大学(学長・越智光夫、広島県広島市)大学院医系科学研究科の吾郷由希夫教授、大阪大学(総長・西尾章治郎、大阪府吹田市)大学院薬学研究科の中川晋作教授、筑波大学(学長・永田恭介、茨城県つくば市)医学医療系の広川貴次教授、一丸ファルコス株式会社(社長・安藤芳彦、岐阜県本巣市)の坂元孝太郎開発2課長らの研究グループは、統合失調症の認知機能障害を回復する新薬になり得る脳移行性の皮下投与型ペプチドナノ製剤の開発に成功した(図1)。 |

図1. 本研究の概念図

図1. 本研究の概念図

統合失調症は、幻覚や妄想などの陽性症状、意欲の低下などの陰性症状、そして注意・集中力の低下や記憶力・判断力の低下といった認知機能障害などを特徴とする精神疾患で、人口の約1%に発症し、その罹患者は日本では約80万人、全世界では2000万人以上いると言われている。既存薬は、神経伝達物質の調節に関わるメカニズムを有するもののみであり、その治療効果は限定的であり、特に認知機能障害に対する効果が乏しい。近年、神経ペプチド受容体VIPR2の過剰な活性化が統合失調症の発症に関与することが臨床研究および非臨床研究で明らかとなり、新たなメカニズムの統合失調症治療薬につながることが期待されている。本研究グループは、これまでにVIPR2を選択的に阻害するペプチドKS-133を見出していたものの(FrontPharmacol 2021,12:751587)、脳への移行性が低いことが課題であった。

本研究では、KS-133を脳に送り届けるためのナノ製剤化を検討した。血液脳関門に発現するLDL受容体関連タンパク質のLRP1は、物質を血中から脳組織に移行させる働きがある。本研究グループは、これまでにLRP1に結合するペプチドKS-487を見出していた(Biochem Biophys Rep 2022,32:101367)。そこで、1.LRP1とKS-487の複合体の構造解析を分子動力学シミュレーションで実施、2.その構造を元にKS-487を表面に提示するナノ粒子をデザイン、3.バイオイメージング試験で皮下投与されたKS-487提示ナノ粒子が脳に移行することを確認、4.KS-487提示ナノ粒子にKS-133を内包させたペプチド製剤を調製し、その効果を動物モデルで確認した。これらの結果、KS-133とKS-487を同時に搭載するナノ粒子が、KS-133を脳に効果的に移行させ、動物モデルの認知機能障害を健常レベルまで回復させることが分かった(図2)。

図2. 統合失調症モデルマウスでの認知機能を評価する試験。マウスは新しい環境や物体を積極的に探索する習性をもつ。マウスに二つの新しい物体AとBを探索させて、記憶させる。24時間後に既知物体であるBを新しい物体Cに置き換えて、マウスが物体Cをどれだけ探索するかを計測することで、マウスの物体認知、学習・記憶能力を解析する。物体AとCの総探索時間のうち、どれだけ物体Cを探索していたかを調べる識別指数を用いて評価する。数値が高いほど認知機能が高いことを意味する。統合失調症モデルマウスの識別指数は、VIPR2選択的阻害ペプチドKS-133を内包し、中枢移行性ペプチドKS-487を提示するナノ粒子の投与によって、正常マウスと同等レベルに回復する。

本研究成果は、アメリカ化学会発行の生物・化学系のトップジャーナル「JACS Au」(アメリカ化学会発行)のオンライン版に2024年6月20日に掲載された。なお、本研究は、文部科学省科研費 基盤研究(A)(23H00551)、基盤研究(B)(20H03392)、挑戦的研究(開拓)(22K18440)、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)(JPMJTR22U1)、AMED橋渡し研究プログラム(JP22ym0126809)、創薬等先端技術支援基盤プラットフォーム(BINDS)(JP18am0101114、JP23ama121052、JP23ama121054)、公益財団法人発酵研究所、公益財団法人上原記念生命科学財団、ならびに北陸先端科学技術大学院大学超越バイオメディカルDX研究拠点、生体機能・感覚研究センター、広島大学トランスレーショナルリサーチセンターの支援などのもと行われたものである。

【今後の展開】

本ペプチド製剤は、VIPR2阻害という既存薬とは全く異なるメカニズムを有しており、アンメットメディカルニーズである統合失調症の認知機能障害を対象とした新薬になることが期待される。今後、細胞や動物モデルなどを用いた更なる検討、そしてヒトでの臨床試験によって、本ペプチド製剤の有効性と安全性を確認し、統合失調症の新しい治療薬として開発を進めていく。

【論文情報】

| 掲載誌 | JACS Au (アメリカ化学会誌) |

| 論文題目 | Cyclic Peptide KS-133 and KS-487 Multifunctionalized Nanoparticles Enable Efficient Brain Targeting for Treating Schizophrenia |

| 著者 | Kotaro Sakamoto*, Seigo Iwata, Zihao Jin, Lu Chen, Tatsunori Miyaoka, Mei Yamada, Kaiga Katahira, Rei Yokoyama, Ami Ono, Satoshi Asano, Kotaro Tanimoto, Rika Ishimura, Shinsaku Nakagawa, Takatsugu Hirokawa, Yukio Ago*, and Eijiro Miyako* |

| 掲載日 | 2024年6月20日 |

| DOI | https://doi.org/10.1021/jacsau.4c00311 |

令和6年6月27日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/06/27-1.html革新的ポリマーを用いたタンパク質凝集阻害メカニズムの解明 ―タンパク質医薬品製造の効率化や神経変性疾患治療への応用に期待―

|

国立大学法人 国立大学法人東京工業大学 |

革新的ポリマーを用いたタンパク質凝集阻害メカニズムの解明

―タンパク質医薬品製造の効率化や神経変性疾患治療への応用に期待―

ポイント

- 双性イオンポリマー(PSPB)によるタンパク質凝集阻害の複雑な分子メカニズムを先駆的に解明した。

- PSPBは、多様なタンパク質の熱凝集に対して高い保護活性を持ち、PSPBとタンパク質の相互作用を実験及びシミュレーションにより包括的かつ詳細に検討した結果、弱く可逆的な結合の重要性を明らかにした。また、PSPBはタンパク質と弱く可逆的に相互作用することで、凝集経路を妨げ、凝集性中間体の形成を阻止することも明らかとなった。

- タンパク質治療薬の安定化と長期保存を実現する可能性を見出した。

- 将来的にはアルツハイマーなどの神経変性疾患の治療への応用も期待される。

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)物質化学フロンティア研究領域の松村和明教授、ラジャンロビン元助教及びZHAO, Dandan研究員(超越バイオメディカルDX研究拠点)は、東京工業大学(学長・益一哉、東京都目黒区)生命理工学院生命理工学系の古田忠臣助教と共同で、双性イオンポリマーによるタンパク質凝集阻害メカニズムの解明に成功した。 本研究グループが合成したスルホベタインポリマーと呼ばれる双性イオン高分子は、タンパク質と弱く可逆的に相互作用し、凝集経路を妨げることで凝集性中間体の形成を阻止し、有害な凝集を防ぐ。この画期的な発見は、タンパク質治療薬を進歩させ、タンパク質のミスフォールディングに関連する様々な症状に対する新規治療法を開発する上で、計り知れない可能性を秘めている。 本成果は、2024年5月30日11時(米国東部標準時間)にCell Press発行「Cell Reports Physical Science」オンライン版に掲載された。 |

【研究の背景】

タンパク質の凝集は、アルツハイマー病、パーキンソン病、ハンチントン病などの神経変性疾患の主な原因とされている。また、タンパク質医薬品の生産と保管中に凝集が発生すると、薬剤の活性と有効性が失われる可能性がある。従来の方法では、これらの凝集を防ぐことは困難であり、効果的な安定化手法の開発が求められていた。

【研究内容】

本研究グループは、双性イオン高分子注1の一種であるスルホベタインポリマー(PSPB)及びその疎水性誘導体がタンパク質凝集を抑制するメカニズムを解明した。(図1)。PSPBはタンパク質と弱く相互作用し、凝集経路を妨げることで凝集性中間体の形成を阻止する。実験により、PSPBがインスリンやリゾチームなどの複数のタンパク質を熱ストレスから効果的に保護することが示された。特に、疎水性残基を導入したPSPBは、タンパク質の凝集抑制効果が著しく向上することが確認された。この効果は分子シールディング効果注2と呼ばれ、保護対象のタンパク質と保護高分子が可逆的な相互作用を示すことにより、物理的に凝集を妨げている様子が分子動力学シミュレーション注3の結果からも確認された。

【主な結果】

- PSPBの合成と特性評価:異なる疎水性モノマー(BuMA、HxMA、OcMA)を組み込んだ種々のスルホベタインポリマー(PSPB)を合成し、その特性を評価した。

- タンパク質の保護効果:インスリン、リゾチーム、乳酸脱水素酵素(LDH)をモデルタンパク質として使用し、PSPBがこれらタンパク質の凝集繊維形成を著しく抑制することを確認。分子量と疎水性が高いPSPBは、特に効果的であることが示された(図2)。

- 分子動力学シミュレーション:PSPBが分子シールドとして機能し、タンパク質分子間の距離を保ち、凝集を防ぐ効果を持つことが確認された(図3)。

- メカニズムの解明:熱分析、分光学的手法などを駆使し、PSPBによる凝集抑制効果の解明に成功した。モデルタンパク質のインスリンを加熱すると、タンパク質の高次構造がほどけるアンフォールディングが起こる。その後、さらに加熱することで凝集性の前駆体が形成され、不可逆な凝集体となる。ここにPSPBが存在することで、アンフォールディングする温度が高温側にシフトし、凝集前駆体の形成が阻害される。冷却時にはPSPBは脱離し、元の高次構造が維持される(図4)。PSPBへの疎水基の導入は、タンパク質の疎水性残基との相互作用を高める効果があり、より凝集前駆体の形成阻害効果を高めていることが示唆される。

【今後の展望】

PSPBによるタンパク質凝集抑制効果の分子メカニズムに迫った研究は初めてであり、このメカニズムにより、PSPBがタンパク質治療薬の安定化と長期保存に貢献できる可能性が示された。

さらに、この研究は新しい診断及び治療法の開発にも応用される可能性があり、将来的には幅広い疾患に対する効果的な治療法の提供が期待される。本研究グループは、今後さらにアミロイドβタンパクの凝集抑制などの研究を進め、アルツハイマー病やパーキンソン病などのタンパク質凝集が原因とされる神経変性疾患の治療や原因解明など、実用化に向けた具体的な応用方法の開発に取り組んでいく予定である。

図1 各種合成した双性イオンポリマー

スルホベタインポリマー(PSPB)にブチルメタクリレート(BuMA)、ヘキシルメタクリレート(HxMA)、オクチルメタクリレート(OcMA)を共重合したポリマーの構造を示す。

図2 インスリン溶液の凝集抑制の様子。i)加熱前、ii)加熱後、iii)PSPB添加後に加熱。

加熱することで凝集により白濁していることが確認される。一方、PSPBを添加することで白濁は抑えられる。

図3 P(SPB-r-BuMA)のモデルとしたスルホベタイン2量体にブチルメタクリレートを結合した化合物(SPB2_BuMA)とインスリンのMDシミュレーションによるスナップショット。インスリン二分子の間にモデル化合物が分子シールドとして可逆的にサンドイッチされ、凝集を妨げている様子が見られた。

図4 凝集抑制メカニズムの模式図。インスリン二量体(天然構造)が加熱により単量体に変性し、さらにアンフォールディングして立体構造が解消される。その際にポリマーがあると、分子シールディング効果により、凝集前駆体の形成を抑制し、繊維状凝集前駆体(prefibrillar aggregates)から繊維凝集体(mature fibrils)の形成を阻害する。

なお、本研究は、科研費基盤研究(B)20H04532、若手研究20K20197、23K17211、学術変革領域研究(A)21H05516、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)JPMJTR20UN、文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業JPMXP09S21MS1051、JPMXP09S21MS1051b、文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ事業JPMXP1222MS1007、ならびに北陸先端科学技術大学院大学超越バイオメディカルDX研究拠点、生体機能・感覚研究センターの支援のもと行われた。

【論文情報】

| 雑誌名 | Cell Reports Physical Science |

| 題目 | Molecular mechanism of protein aggregation inhibition with sulfobetaine polymers and their hydrophobic derivatives |

| 著者 | Robin Rajan, Tadaomi Furuta, Dandan Zhao, Kazuaki Matsumura |

| 掲載日 | 2024年5月30日11時(米国東部標準時間) |

| DOI | 10.1016/j.xcrp.2024.102012 |

【用語説明】

同一分子内に正電荷と負電荷を持つ全体としては中性の高分子で、高い水和性と低い非特異的タンパク質吸着性を持つ。これにより、生体適合性が高く、医療分野やバイオテクノロジー分野で広く研究、応用されている。

Tunaccliffeらの報告によると、ある種の天然変性タンパク質が乾燥時に他のタンパク質の周りに保護相を形成し、物理的に凝集を抑制する効果のことを分子シールディング(molecular shielding)効果として説明している。

Chakrabortee S, et al., Mol. Biosys. 2012, 8, 210-219

分子系の運動を時間的に解析する手法。具体的には、原子や分子の初期位置と速度を設定し、相互作用ポテンシャルを用いてニュートンの運動方程式を解くことで、分子系の時間発展を追跡し、構造変化、相転移、拡散などの現象を解析する。例えば、タンパク質のフォールディング過程や薬物分子の結合動態、材料の熱物性などを詳細に調べることができ、生物学、化学、材料科学に広く応用されている。

令和6年5月31日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/05/31-1.htmlナトリウムイオン2次電池に高性能・高耐久性を付与する高官能基密度バイオベースバインダーを開発

ナトリウムイオン2次電池に高性能・高耐久性を付与する

高官能基密度バイオベースバインダーを開発

ポイント

- バイオベース化合物であるフマル酸エステルを原料とする高官能基密度バインダー(ポリフマル酸)を合成して、ナトリウムイオン2次電池におけるハードカーボン負極のバインダーとして適用した。

- ポリフマル酸/ハードカーボン系は、12.5 Nと基盤からの高い引きはがし力を要し、ポリアクリル酸/ハードカーボン系(11.5 N)、PVDF/ハードカーボン系(9.8 N)よりも吸着力が顕著に高かった。

- ポリフマル酸/ハードカーボン系を負極としたナトリウムイオン2次電池は、ポリアクリル酸/ハードカーボン系、PVDF/ハードカーボン系のいずれと比較しても放電容量、耐久性、レート特性等において優れていた。また、他系とは異なり、充放電後の負極はクラック形成や集電体からの剥離を示さなかった。

- 集電体への接着力が高く、高耐久性を促すバインダー材料として、ナトリウムイオン2次電池のみならず広範な蓄電デバイスへの応用展開が期待される。

| 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・寺野稔、石川県能美市)の先端科学技術研究科 松見紀佳教授(物質化学フロンティア研究領域)、Amarshi Patra大学院生(博士後期課程)は、ナトリウムイオン2次電池*1の耐久性を大幅に高めつつ、高耐久性を促すバイオベース負極バインダーの開発に成功した。 |

【研究背景と内容】

今日、リチウムイオン2次電池との比較において、資源調達の利便性やコスト性に優れるナトリウムイオン2次電池の研究開発が国内外において活発に進められている。ハードカーボン負極に用いられるバインダーとしては、PVDFのほかポリアクリル酸誘導体、カルボキシメチルセルロース塩等が挙げられるが、特にナトリウムイオンの電極内における低い拡散性に対処するため、イオン拡散に優位な特性を有するバインダー開発が求められる。

従来型のポリアクリル酸の場合には、高分子主鎖において炭素原子ひとつおきに官能基としてのカルボン酸を有しているが、ポリフマル酸においては、主鎖を構成するすべての炭素原子上にカルボン酸を有し、高官能基密度高分子となっている。このようなポリフマル酸の構造的特質は、多点相互作用による集電体へのより強固な接着を促すとともに、高密度なイオンホッピングサイトによる高い金属カチオン拡散性をもたらすと期待できる。

加えて、フマル酸*2はバイオベース化合物であり、バイオベースポリマー*3としてのポリフマル酸の広範な活用は低炭素化技術としても魅力的である。フマル酸エステルのラジカル重合によるポリフマル酸エステルの加水分解において、ポリフマル酸を得た(図1)。ポリフマル酸の合成に関しては1984年に大津らが重合法を報告したが、電池研究への適用研究は行われていなかった。

本研究では、ハードカーボン、カーボンブラック(Super P)、ポリフマル酸から水系スラリーを作製し、銅箔上にコーティング、乾燥後負極とした。1.0M NaClO4 in EC: PC = 1:1 (v/v)を電解液としてアノード型ハーフセル*4を構築し、各種電気化学評価及び電池評価を行った。

電気化学評価に先立ち、基盤からの引きはがし力評価を行ったところ、ポリフマル酸/ハードカーボン系は、12.5 Nと基盤からの高い引きはがし力を要し、ポリアクリル酸/ハードカーボン系(11.5 N)、PVDF/ハードカーボン系(9.8 N)よりも吸着力が顕著に高かった(図2)。

また、充放電試験においては、上記のアノード型ハーフセルは30 mAg-1及び60 mAg-1の電流密度において、それぞれ288 mAhg-1及び254 mAhg-1の放電容量を示し、PVDF系やポリアクリル酸系と比較して顕著に優れた性能を示した(図3)。また、長期サイクル耐久性においても優れていた。さらに、負極におけるナトリウムイオン拡散係数はポリフマル酸/ハードカーボン系では1.90x10-13 cm2/s、ポリアクリル酸/ハードカーボン系では1.75x10-13cm2/s、PVDF/ハードカーボン系では8.88x10-14 cm2/sであった。

充放電後の負極をSEMによる断面像から観察したところ、ポリフマル酸/ハードカーボン系では、他系(ポリアクリル酸/ハードカーボン系、PVDF/ハードカーボン系)とは異なり、系内におけるクラック形成や集電体からの剥離が認められなかったことから、大幅に耐久性が改善されていることが示された(図4)。充放電後の負極のXPSスペクトルにおいては、ポリフマル酸系ではバインダー由来の高濃度の酸素原子の含有が観測されることに加え(図4)、Na2CO3、Na2O、NaCl等の無機成分も他のバインダー系よりも多く含まれ、ナトリウムイオンの高速な拡散に寄与しつつ電解液の更なる分解を抑制していると考えられる。

本成果は、Journal of Materials Chemistry A(英国王立化学会)(IF 11.9)オンライン版に5月10日(英国時間)に掲載された。また、Cover ArtのOutside Back Coverとしての採用も内定している。

【今後の展開】

本高分子材料においては種々の高分子反応等による様々な構造の改変が可能であり、さらなる高性能化につながると期待できる。

今後は、企業との共同研究(開発パートナー募集中、サンプル提供応相談)を通して将来的な社会実装を目指す(特許出願済み)。高耐久性ナトリウムイオン2次電池の普及を通して社会の低炭素化に寄与する技術への展開を期待したい。

集電体への接着力が高く、高耐久性を促すバインダー材料として、ナトリウムイオン2次電池のみならず広範な蓄電デバイスへの応用展開が期待される。

図1.ポリフマル酸の合成スキーム

図2.各バインダー系における引きはがし試験

図3.各バインダー系における負極型ハーフセルの充放電サイクル特性

図4.各バインダー系における充放電後の各負極のXPS(C1s)スペクトル及びSEM断面像

【論文情報】

| 雑誌名 | Journal of Materials Chemistry A |

| 題目 | Water Soluble Densely Functionalized Poly(hydroxycarbonylmethylene) Binder for Higher-Performance Hard Carbon Anode-based Sodium-ion Batteries |

| 著者 | Amarshi Patra and Noriyoshi Matsumi* |

| 掲載日 | 2024年5月10日 |

| DOI | 10.1039/D4TA00285G |

【用語説明】

電解質中のナトリウムイオンが電気伝導を担う2次電池。従来型のリチウムイオン2次電池と比較して原料の調達の利便性やコスト性に優れることから、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車への適用が期待されている。

フマル酸は無水マレイン酸(バイオベース無水マレイン酸を含む)を原料として工業的に生産されるが、糖類に糸状菌を作用させて製造することも可能である。さらに、最近ではCO2を原料とした人工光合成によりフマル酸を生産する技術も脚光を浴びている。CO2もしくは糖類、バイオベース無水マレイン酸から誘導可能なフマル酸を用いた高付加価値な化成品の製造は、カーボンニュートラルへの貢献において魅力あるアプローチといえる。

生物資源由来の原料から合成される高分子材料の総称。低炭素化技術として、その利用の拡充が期待されている。

ナトリウムイオン2次電池の場合には、アノード極/電解質/Naの構成からなる半電池を意味する。

令和6年5月20日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/05/20-1.htmlポリビニルホスホン酸を用いたリチウムイオン2次電池におけるマイクロシリコンオキシド負極の安定化に成功

ポリビニルホスホン酸を用いたリチウムイオン2次電池における

マイクロシリコンオキシド負極の安定化に成功

ポイント

- ポリビニルホスホン酸をリチウムイオン2次電池のマイクロシリコンオキシド負極のバインダーとして適用することにより、その優れた接着性を活かして負極を安定化させることに成功した。

- 作製したアノード型ハーフセルは1000 mAg-1の電流密度において200サイクル後に650 mAhgSiO+C-1(1300 mAhgSiO-1)を維持した。

- ポリビニルホスホン酸は銅箔への接着において、ポリアクリル酸(2.03 N/m)と比較して大幅に高い接着力(3.44 N/m)を要した。

- ポリビニルホスホン酸をバインダーとした場合には、ポリアクリル酸やポリフッ化ビニリデンをバインダーとした場合とは異なり、200回の充放電サイクル後においてもSEM像において集電体からの剥離は観測されなかった。

| 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・寺野稔、石川県能美市)の先端科学技術研究科 松見紀佳教授(物質化学フロンティア研究領域)、高森紀行大学院生(博士後期課程)、テジキランピンディ ジャヤクマール元大学院生、ラージャシェーカル バダム元講師(物質化学フロンティア研究領域)、丸善石油化学株式会社らのグループは、リチウムイオン2次電池*1における負極バインダーとしてのポリビニルホスホン酸がマイクロシリコンオキシド負極を高度に安定化することを見出した。 |

【研究内容と背景】

リチウムイオン2次電池の負極材開発において、マイクロシリコンオキシドはシリコンと比較して比較的穏やかな体積変化を示すため、活用が広範に検討されている。しかし、なお体積変化による負極性能の劣化を抑制できるバインダーの開発が望まれている。

本研究においては、ポリビニルホスホン酸をマイクロシリコンオキシド負極のバインダーとして活用することにより、ポリアクリル酸の場合と比較して顕著に電池のサイクル特性が向上することを見出した。

ポリビニルホスホン酸に関してDFT計算で電子構造を計算すると、LUMOレベルは-1.92 eVであり、ポリアクリル酸(-1.16 eV)やエチレンカーボネート(-0.31 eV)のそれよりも大幅に低い。負極側近傍においてエチレンカーボネートの還元分解に先立ってポリビニルホスホン酸の還元が起こることが想定され、エチレンカーボネートの過剰な分解の抑制、すなわち被膜形成の抑制と界面抵抗の抑制につながると考えられる。

ポリビニルホスホン酸(PVPA)を銅箔でサンドイッチした系の引き剥がしに要する応力を評価したところ3.44 N/mであり、ポリアクリル酸(PAA)(2.03 N/m)、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)(0.439 N/m)と比較して大幅に高い接着力を示した(図1)。

図1.(a)ポリビニルホスホン酸、(b)ポリアクリル酸、(c) ポリフッ化ビニリデンの構造式

負極の組成をマイクロサイズSiO:グラファイト:ポリビニルホスホン酸:アセチレンブラック:カルボキシメチルセルロース=30:30:20:15:5とし、EC:DEC = 1:1(v/v)LiPF6溶液を電解液としてアノード型ハーフセル*2を構築した。

アノード型ハーフセルのサイクリックボルタモグラムでは、ポリビニルホスホン酸バインダーを用いた場合にのみ第一サイクルにおいてバインダーの還元ピークが観測された。また、本系ではLi挿入・脱挿入の可逆的な両ピークが他のバインダー系(PAA、PVDF)以上に明瞭に観測された(図2b-d)。

アノード型ハーフセルの充放電特性評価を行ったところ、ポリビニルホスホン酸バインダー系では1000 mAg-1の電流密度において200サイクル後に650 mAhgSiO+C-1以上の放電容量(1300 mAhgSiO-1以上の放電容量)を維持した(図2e)。一方、ポリアクリル酸バインダー系では、200サイクル後には300 mAhgSiO+C-1まで放電容量が低下した。また、ポリフッ化ビニリデンバインダー系の耐久性はさらに低く、200サイクル後には初期容量の20%の容量を維持するにとどまった。

グラファイトを用いずに負極におけるSiO組成を増加させた系についても検討したところ(SiO:ポリビニルホスホン酸:アセチレンブラック:カルボキシメチルセルロース=60:20:15:5)、0.21 mgSiOcm-2、0.85 mgSiOcm-2、1.84 mgSiOcm-2の活物質の塗布量においてそれぞれ100サイクル後に92.2%、90.9%、60.8%の容量維持率を示した(図2g)。

図2.(a)各アノード型ハーフセルの充放電曲線、(b)(c)(d)各アノード型ハーフセルのサイクリックボルタモグラム、(e)各アノード型ハーフセルの充放電サイクル特性、(f) 各アノード型ハーフセルの充放電レート特性、(g)各アノード型ハーフセルにおける活物質担持量の影響

200サイクルの充放電サイクル後、電池セルを分解して負極をSEM観察したところ、ポリビニルホスホン酸バインダー系においては集電体からの剥離は観測されなかった。一方、比較対象のポリアクリル酸バインダー系、ポリフッ化ビニリデンバインダー系では集電体からの剥離が観察された(図3)。

図3.各バインダーを用いた系の充放電前後の負極のSEM像及び充電後の膨張率

ポリビニルホスホン酸バインダーを用いたSiO負極とLiFePO4正極を組み合わせたフルセルも構築し、1.5 mAh以上の放電を150サイクルにわたって観測した。

本成果は、ACS Applied Energy Materials (米国化学会)のオンライン版に2024年2月8日に掲載された。

なお、本研究は、科学技術振興機構(JST)の次世代研究者挑戦的研究プログラムJPMJSP2102の支援を受けて実施した。

【今後の展開】

ポリビニルホルホン酸の優れた結着性を活用し、さらに様々なエネルギーデバイスへの適用範囲の拡充が期待される。

本材料はすでに丸善石油化学株式会社が生産技術を保有しており、国内特許、外国特許共に出願済みである(北陸先端科学技術大学院大学、丸善石油化学株式会社の共同出願)。

今後は、さらに電池製造に直接的に関わる企業との協同的取り組みへの展開を期待しており、電池製造技術を保有しつつ北陸先端科学技術大学院大学、丸善石油化学株式会社と三極的に連携できる企業の実用研究への参画を求めたい。

【論文情報】

| 雑誌名 | ACS Applied Energy Materials (米国化学会) |

| 題目 | Facile Stabilization of Microsilicon Oxide Based Li-Ion Battery Anode Using Poly(vinylphosphonic acid) |

| 著者 | Noriyuki Takamori, Tadashi Yamazaki, Takuro Furukawa, Tejkiran Pindi Jayakumar, Rajashekar Badam, Noriyoshi Matsumi* |

| 掲載日 | 2024年2月8日 |

| DOI | 10.1021/acsaem.3c02127 |

【用語説明】

電解質中のリチウムイオンが電気伝導を担う2次電池。従来型のニッケル水素型2次電池と比較して高電圧、高密度であり、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車に適用されている。

リチウムイオン2次電池の場合には、アノード極/電解質/Liの構成からなる半電池を意味する。

令和6年2月14日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/02/14-1.html触媒シーズ創出に向けた自動特徴量設計技術を開発 ~事前知識なしで未知材料の機能を高精度に予測~

|

北陸先端科学技術 北海道大学 科学技術振興機構 |

触媒シーズ創出に向けた自動特徴量設計技術を開発

~事前知識なしで未知材料の機能を高精度に予測~

ポイント

- 機械学習を用いた材料の機能予測において、経験的な側面を排除した特徴量設計技術を開発

- 事前知識を必要とせず、様々な触媒系のスモールデータに対して圧倒的な予測精度

- 機械学習を用いた材料探索の裾野を大きく広げ、材料シーズ創出を飛躍的に効率化

| 北陸先端科学技術大学院大学 物質化学フロンティア研究領域の谷池 俊明教授らは、北海道大学大学院理学研究院の髙橋 啓介教授らと共同で、機械学習を用いた材料の機能予測において、事前知識[注1]を必要とすることなく高精度な予測を実現する、特徴量設計技術を開発しました。 最近、AIやその他の機械学習技術を利用して、触媒などの実用材料に関する研究開発を加速させる取り組みが注目されています。これには、機械を訓練するためのデータと、材料を記述し機能を予測するための変数(記述子)が必要です。中でも、未知材料の機能を高精度に予測するには、機能に影響する因子を効率的かつ網羅的に取り入れた、材料記述子[注2]の存在が必要不可欠です。従来、この記述子は、対象に関する高度な専門知識(事前知識)に基づいて研究者が手ずから設計してきました。しかし、これは裏を返せば、真新しい、ないしは、非常に複雑などの事由により、知識の蓄積が十分でない対象に対しては、本来最も望まれるにも関わらず、機械学習の活用には大きな制限がありました。 本研究では、対象に対する事前知識を一切必要とせず、数十点程度の訓練データに対して機能する汎用的な特徴量設計技術を開発しました。これは、考え得る大量の記述子候補、すなわち仮説を生成し、目的にかなった記述子を機械に選ばせる、いわば仮説スクリーニング技術です。本研究では、この開発技術が、対象とする触媒反応によらず、従来技術を圧倒する予測精度を与えることや、ハイスループット実験[注3]と再帰的に組み合わせることで、膨大な候補材料から多様なシーズをピンポイントで見つけられることを示しました。本研究の成果は、機械学習を用いた材料探索の裾野を大きく拡大し、材料シーズ創出の飛躍的な効率化に役立つことが期待されます。 本研究成果は、2024年1月12日10時(英国時間)に英国の科学誌「Communications Chemistry」のオンライン版で公開されました。 本研究は、科学技術振興機構(JST)「未来社会創造事業 探索加速型(No.JPMJMI22G4)」、「戦略的創造研究推進事業 CREST(No.JPMJCR17P2)」の支援を受けたものです。 |

【研究の背景と経緯】

従来、自然科学研究は、個々の研究者の洞察に基づく仮説検証に導かれてきました。しかし、データ駆動型アプローチの隆盛により、このパラダイムは変化しつつあり、触媒を含む様々な材料分野で成功を収め始めています。このような背景の中、効果的な機械学習に適した、十分な規模を備えた材料データの欠如が大きな課題となっています。データの限界は、精巧な機械学習モデルの応用を困難にし、それでも高精度な予測を得るためには、材料の本質を捉えた記述子の存在が必要不可欠です。しかし、このような記述子設計は、関連要因を網羅するために、対象材料の高度な事前知識を必要とし、一般的に大変困難です。何より、未知の領域に踏み込むためにその事前知識が必要となることは論理的に矛盾しており、この記述子設計の経験的な側面は、データ駆動型アプローチの適用対象を、比較的良く知られた材料系に限定せざるを得ない主要因となってきました。

【研究の内容】

今回、本研究グループは、対象材料の事前知識を必要とせず、効果的な記述子を自動的に設計可能な汎用技術を開発しました。開発技術は、材料データが小規模であることを前提とし、元素などに関する一般的な物理量から演算を通して大量の記述子候補を生成し、目的に関連する記述子を機械に選択させる技術です。記述子候補を、材料の機能を説明し得る"仮説"と捉えると、開発技術は、コンピュータ上で大量の仮説を生成し重要な仮説を抽出する、いわば、仮説スクリーニング技術です。本研究では、メタンの酸化カップリング、エタノールのブタジエンへの転換、三元触媒のライトオフ温度という全く異なる対象に対して、開発技術が、触媒組成を記述子とする従来法と比較して、はるかに優れた予測精度を与えることを明らかにしました(図1)。さらに、ハイスループット実験と当該技術を組み合わせて用いる能動学習[注4]を通じて、機械が触媒設計を捉える認識の精度と汎化能力を改善していき(図2)、最終的に、類似性の低い多様な高性能触媒を、83%もの高精度[注5]でピンポイント予測することに成功しました。

このような成功の裏には、谷池教授らのグループが開発したハイスループット実験技術と、これによって創出した高品質な触媒データの存在が不可欠でした。

| 図1 開発技術を用いた触媒性能の予測。(上部)開発技術が異なる触媒反応に対して高精度な回帰を与えること、(下部)従来技術(元素組成のみ、元素組成+特徴量選択、特徴量付与のみ)と比較して極めて高い精度を与えることが示されています。1~3次は合成特徴量の次数を指し、次数が増加するほど、より複雑な特徴量をより大量に生成します。 |

| 図2 能動学習を用いた機械の改善。汎性を有さないモデル(対立仮説)の予測精度は能動学習に伴い悪化するが、汎性を有するモデル(真の仮説)の予測精度は悪化しない。 |

【今後の展開】

開発技術は汎用性が高く、触媒に限らず、訓練データを差し替えるだけで様々な材料対象へ即座に展開可能です。本研究グループは、開発技術とハイスループット実験、計画的なサンプリングを組み合わせて用いることで、数十億種もの材料を含むような極めて広大な空間から、事前知識や仮定を一切必要とすることなく、効率的に材料シーズを発見することができるようになると考えています。今後は、開発技術をソフトウェア化し、広く社会実装していく予定です。

【参考図】

| 自動特徴量設計技術: AIや機械学習を用いた材料機能の予測において、材料機能を説明し得る材料の特徴、すなわち材料記述子の質は機械学習の精度に直結します。今回開発した汎用技術は、材料記述子の設計を自動化・非専任化する技術です。対象の事前知識を必要とせず、数十点のデータから高精度な学習を可能にします。 |

【用語解説】

特定材料系の構造や機能などに関する専門知識を指す。従来のデータ駆動型アプローチでは、事前知識に基づき材料記述子を設計することが専らであった。よって、事前知識が十分に存在しない、複雑ないし未知の材料系では材料記述子の設計が困難であった。

組成や構造、物理特性といった材料を特徴付ける量の中で、目的とする材料機能と関連するものを材料記述子と呼ぶ。材料機能が単一の材料記述子によって説明できることは稀である。一方、材料記述子の数を増やすほど規模の大きなデータが求められるため、データが小さくなりがちな材料分野においては、機能を十全に説明可能な最小数の記述子を入手することが肝要である。

自動化・並列化・効率化などの手段に基づき単位時間当たりの実験数を飛躍的に増大させた実験を指す。材料分野では、研究者間にデータ取得・報告に関する統一性が存在しないことがほとんどであり、均質なデータを効率的に生成できるハイスループット実験は、データ駆動型アプローチと親和性が高い。

データを追加し繰り返し学習させることで機械の精度や汎化能力を高める方法を指す。

予測した触媒(36種)の内、エタンとエチレンの合計収率が15%以上を達成した触媒(30種)の比率を示す。

【論文情報】

| 掲載誌 | Communications Chemistry |

| 論文タイトル | "Automatic feature engineering for catalyst design using small data without prior knowledge of target catalysis" (対象の事前知識を必要としない触媒設計のための自動特徴量設計技術) |

| 著者 | Toshiaki Taniike*、Aya Fujiwara、Sunao Nakanowatari、Fernando García-Escobar、Keisuke Takahashi |

| DOI | 10.1038/s42004-023-01086-y |

令和6年1月15日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/01/15-1.htmlがん治療のための多機能性アミノ酸ナノ粒子の開発に成功

|

国立大学法人 フランス国立科学研究センター |

がん治療のための多機能性アミノ酸ナノ粒子の開発に成功

【ポイント】

- 3種類のペプチドと光開始剤が溶解した水溶液に紫外線を照射すると球状のナノ粒子が生成することを発見

- 合成したアミノ酸ナノ粒子に抗がん剤が封入可能であり、タンニン酸-鉄複合体をナノ粒子表面にコーティングできることを発見

- 多機能性アミノ酸ナノ粒子の複合的な分子設計によって生体内外の効果的ながん細胞死を誘導することに成功

北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)物質化学フロンティア研究領域の都英次郎准教授らはフランス国立科学研究センター(所長・アントワーヌ・プチ、フランス・パリ)のアルベルト・ビアンコ博士ら(同センター細胞分子生物学研究所、フランス・ストラスブール)と共同で、多機能性のアミノ酸*1から構成されるナノ粒子を活用した新しいがん治療技術の開発に成功した(図1)。

ペプチドやタンパク質の構成要素であるアミノ酸は、高い生体適合性を有するため、とりわけナノ粒子化したアミノ酸をバイオメディカル分野に応用する研究に大きな注目が集まっている。都准教授の研究チームでも、光を使った簡便な手法によりアミノ酸ナノ粒子を合成できれば、新しいがん治療技術が実現できるのではないかと考え、研究をスタートさせた。

研究チームは、N末端*2を9-フルオレニルメチルオキシカルボニル基(Fmoc)*3で保護した3種類のペプチド*4(Fmoc保護トリプトファン- Fmoc保護トリプトファン、Fmoc保護チロシン-Fmoc保護トリプトファン、Fmoc保護チロシン- Fmoc保護チロシン)と光開始剤(リボフラビン*5)が溶解した水溶液に紫外線*6を照射するとアミノ酸分子間における共有結合*7を介した光架橋*8と非共有結合*9を介した自己組織化現象*10が誘起され、約100 nmの直径の球状ナノ粒子が形成されることを見出した(図1)。また、合成したアミノ酸ナノ粒子は、抗がん剤(ドキソルビシン*11)が容易に封入可能であり、生体透過性の高い近赤外レーザー*12に応答して発熱するタンニン酸-鉄複合体*13をナノ粒子表面にコーティングできることも明らかとなった。さらに、研究チームは、細胞やマウスを用いた実験によって、これらの複合的な分子設計に基づいた多機能性アミノ酸ナノ粒子が効果的ながん光治療技術に応用可能であることを示した。

本成果は、2023年12月28日にWiley-VCH発行「Small」のオンライン版に掲載された。なお、本研究は、文部科学省科研費 基盤研究(A)(23H00551)、文部科学省科研費 挑戦的研究(開拓)(22K18440)、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 研究成果最適展開支援プログラム (A-STEP)(JPMJTR22U1)、公益財団法人発酵研究所、公益財団法人上原記念生命科学財団、ならびに本学超越バイオメディカルDX研究拠点、本学生体機能・感覚研究センターの支援のもと行われたものである。

図1. 多機能性アミノ酸ナノ粒子の構造

図1. 多機能性アミノ酸ナノ粒子の構造

【論文情報】

| 掲載誌 | Small (Wiley-VCH) |

| 論文題目 | Photocrosslinked co-assembled amino acid nanoparticles for controlled chemo/photothermal combined anticancer therapy |

| 著者 | Tengfei Wang, Yun Qi, Eijiro Miyako,* Alberto Bianco,* Cécilia Ménard-Moyon* |

| 掲載日 | 2023年12月28日にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1002/smll.202307337 |

【用語説明】

アミノ基(-NH2)とカルボキシ基(-COOH)の両方を持つ有機化合物の総称。天然には約500種類のアミノ酸が見つかっており、そのうち22種類が、鎖状に多数連結(重合)して高分子を形成しタンパク質となる。ヒトのタンパク質は約20種類のアミノ酸から構成されている。

タンパク質またはペプチドにおいてフリーなアミノ基で終端している側の末端のこと。

有機合成で用いられる、アミノ基の保護基の1つ。Fmoc(エフモック)基と略される。

アミノ酸が結合したもの。アミノ酸とアミノ酸がペプチド結合(-CONH-)して、2個以上つながった構造のものをペプチドという。

光開始剤とは主に可視光や紫外光を吸収し、この光エネルギーをフリーラジカルに変換する化学物質のこと。リボフラビンは、紫外線の存在下、光還元反応によりフリーラジカルを生成する。この性質を利用して、分子間の架橋が可能となり、光開始剤として合成反応によく利用される。

波長が可視光よりも短い10nm~400nmの光。

原子同士の間で電子を共有することで生じる化学結合で、結合力が強い。

光で化学結合を形成することにより、分子中の特定原子間にできる三次元的な化学結合のこと。

共有結合以外の原子同士を結びつける力を表し、水素結合やπ-π(パイ-パイ)相互作用などが知られている。共有結合に比べて結合力は弱いが、複数の力が協同的に働くことで原子・分子はあたかも共有結合のように連結される。

分子や原子などの物質が自発的に秩序を持つ大きな構造を作り出す現象。

抗ガン剤の一種である。腫瘍細胞の核内の遺伝子に結合することで、DNAやRNAを合成する酵素の働きを阻害することで抗腫瘍効果を示す。

レーザーとは、光を増幅して放射するレーザー装置、またはその光のことである。レーザー光は指向性や収束性に優れており、発生する光の波長を一定に保つことができる。とくに700~1100 nmの近赤外領域の波長の光は生体透過性が高いことが知られている。

タンニン酸はタンパク質を変性させることにより組織や血管を縮める作用を有する渋味を示す化学物質。鉄イオンと反応し強く結合して難溶性の塩(タンニン酸-鉄複合体)を形成することが知られている。

令和6年1月9日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/01/09-1.html