研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。次世代プロトン電池へ期待 ―多孔質MXene(マキシン)フィルムが高容量・高速充電を実現―

次世代プロトン電池へ期待

―多孔質MXene(マキシン)フィルムが高容量・高速充電を実現―

ポイント

- 次世代電池「プロトン電池」の鍵となる多孔質MXene (マキシン)フィルムを開発

- 素材の穴の量(細孔密度)を調整することで、従来を大きく上回る電池容量と充電性能を実現

- 長寿命でエコな電池づくりに前進、持続可能なエネルギー社会に貢献

| 北陸先端科学技術大学院大学 物質化学フロンティア研究領域のLinh Chi T. Cao大学院生(博士後期課程)、青木健太郎助教、長尾祐樹教授らは、タイ・タマサート大学シリントン国際工学部(SIIT)およびタイ・国立電子コンピューター技術研究センター (NECTEC)と共同で、再生可能エネルギーの普及や電気自動車の進化に伴い需要が高まる高性能エネルギー貯蔵デバイスの実現に向け、次世代型プロトン電池*1の鍵となる多孔質MXene*2,3アノード(陽極)の開発に成功しました。 本研究で開発された多孔質MXeneフィルムは、MXeneを用いた先行研究の中で最高の性能を発揮し、高容量と超高速充電を両立できることが示されました。この成果は、環境負荷の低い、持続可能な電池技術の発展に大きく貢献すると期待されます。 |

【背景】

現代社会では、電気自動車の普及や携帯端末の進化に伴い、効率の良いエネルギー貯蔵システムの重要性が高まっています。長く市場を牽引してきたリチウムイオン電池は、リチウム資源の限界、環境への影響、安全性といった課題を抱えており、資源の乏しい日本が持続可能な発展を遂げるためには、多様なエネルギー資源の活用と高効率な変換技術の確立が不可欠です。

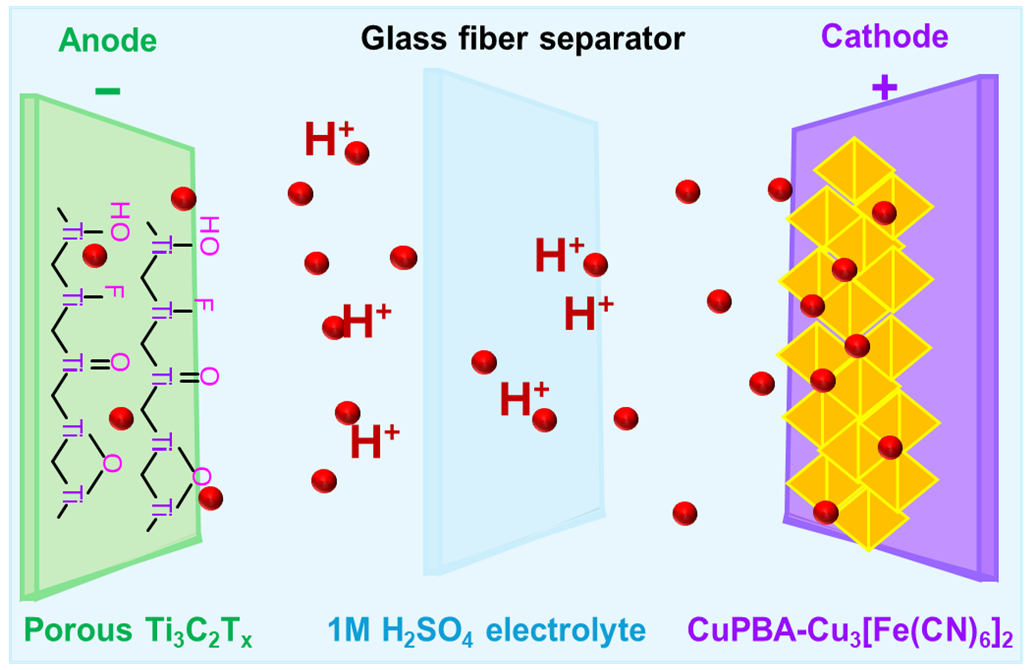

そこで注目されているのが、プロトンと呼ばれる水素原子(H+)を電荷キャリアとして利用するプロトン電池(図1)です。プロトン電池は、水素イオンを使って電気をやりとりする電池で、材料が豊富でエコ、かつ素早く充電できる可能性を秘めており、次世代エネルギー貯蔵の有力候補として注目されています。二次元のナノ材料であるMXeneは、その優れた電気伝導性や高い表面積から、プロトン電池の有望なアノード候補です。しかし、従来のMXeneを薄膜状にしたMXeneフィルムは、MXeneのシート間の相互作用が強く、反応が起こる場所が減少したり、プロトンの輸送が阻害されたりといった課題を抱え、その性能を十分に引き出せていませんでした。

図1 本研究のプロトン電池の模式図

【成果】

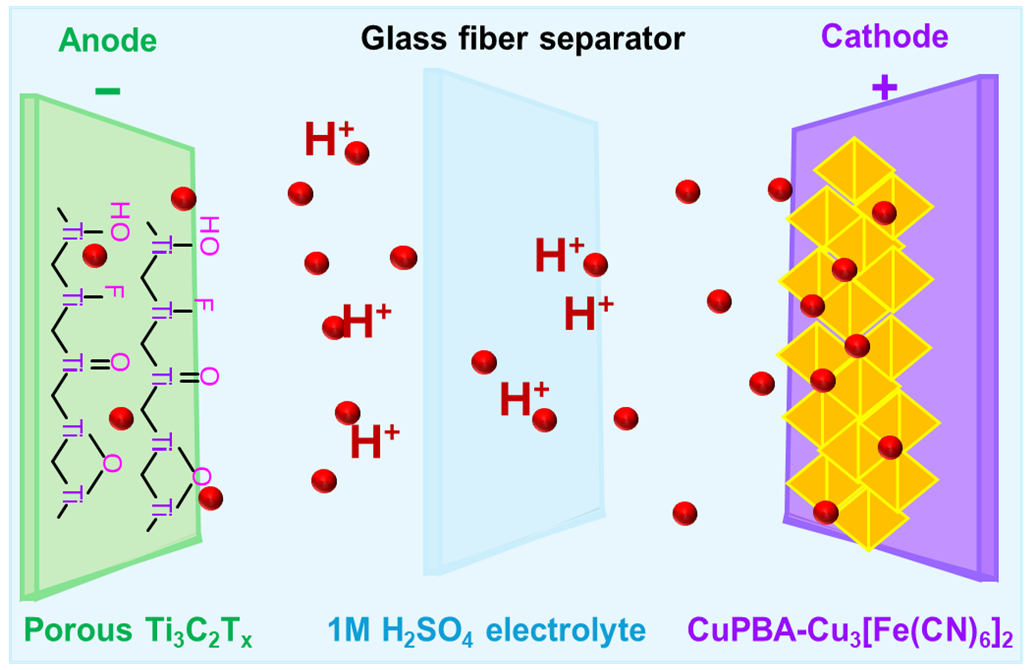

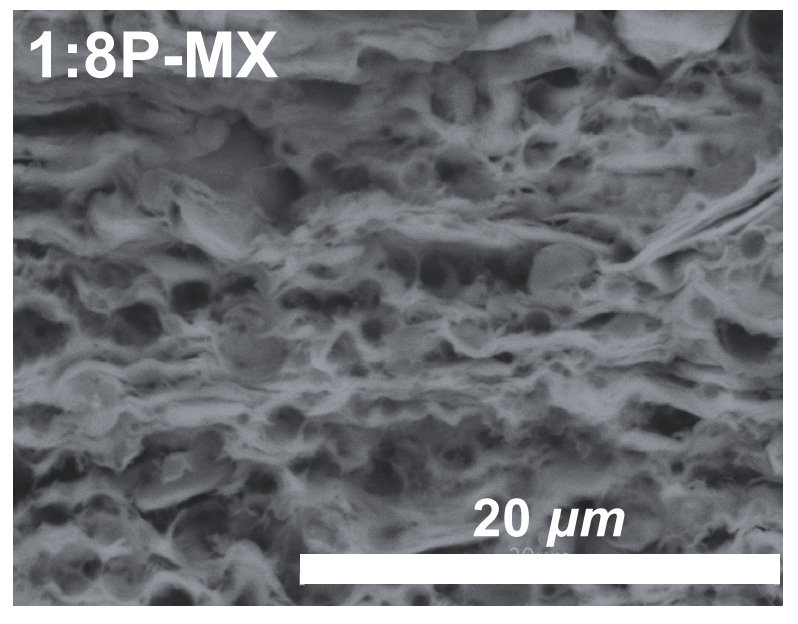

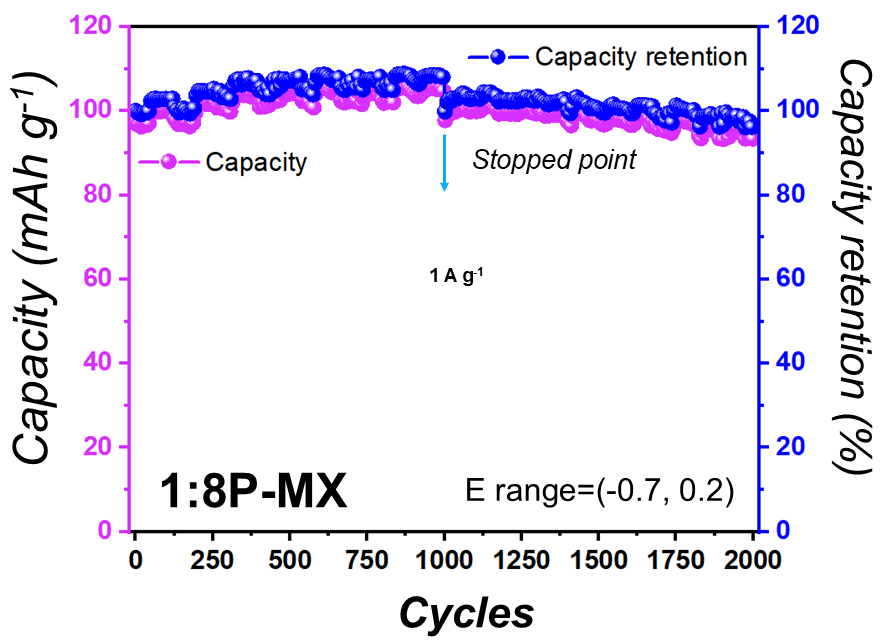

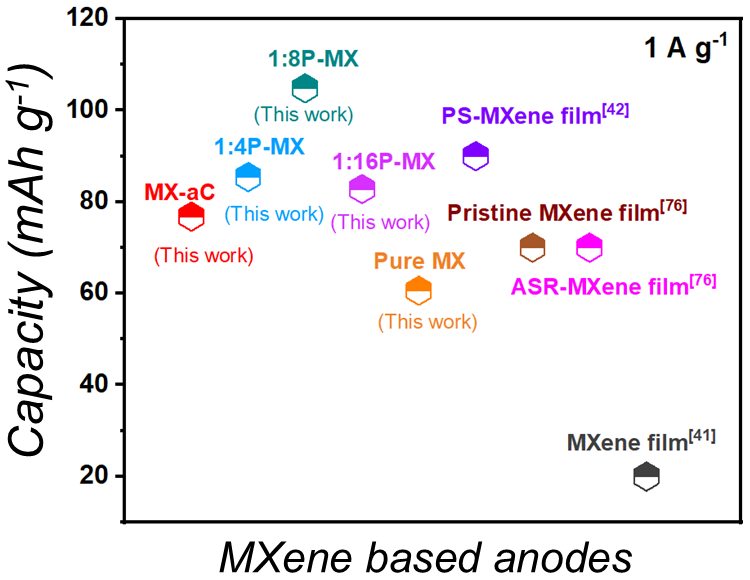

本研究では、MXeneアノードの性能向上を目指し、ある物質を鋳型(テンプレート)として利用してその鋳型を犠牲にすることで目的とする物質構造を形成する合成手法である「犠牲テンプレート法」を用いて、細孔密度を系統的に調整した多孔質MXene(P-MX)フィルムを開発しました(図2)。特に、ポリ乳酸(PLA)とMXeneの比率が1:8の条件で合成された「1:8P-MX」アノードは、1 A g−1で104.8 mAh g−1という高容量を達成し、2000サイクル後も96.7%の容量維持率を維持しました(図3)。これは、これまでに報告されたMXeneアノードの中で最高の性能です(図4)。これは、電池を繰り返し使う中で、電解液が素材のすき間にしみ込みやすくなり、さらにプロトンが出入りすることで、素材同士がくっついてしまうのを防ぎ、性能の低下を抑えることができ、反応が起こる場所の増加に繋がったためと考えられます。

さらに、1:8P-MXアノードと銅鉄プルシアンブルー類似体*4(CuPBA)カソード(陰極)を組み合わせた「フルセル」プロトン電池を構築しました。この「フルセル」は、1 mol L−1 H2SO4電解液中で、1 A g−1(17 C)で57.9 mAh g−1、そして10 A g−1(188 C)という高速充電レート*5においても53.3 mAh g−1という高い容量を保持しました。二次電池(充電可能な電池)の充放電におけるエネルギー効率を表す指標である「クーロン効率」は200サイクル後も97%と安定して高い値を示しましたが、容量維持率は65.4%に低下しました。これは、主にCuPBAカソードの電解液中での溶解・分解に起因すると特定され、今後の課題となります。これらの結果は、MXeneアノードにおける細孔設計が、容量とレート性能の両方を向上させる上で極めて重要であることを示しています。

図2 多孔質MXene(P-MX)フィルムの走査電子顕微鏡観察

図3 1:8P-MXフィルムのサイクル特性:電流密度1 A g-1、

電位範囲 −0.7~0.2 Vにおける容量(左軸)および容量保持率(右軸)

図4 本研究におけるMXeneベースのアノード性能と文献との比較

【社会への還元として期待できる内容、今後の展望】

本研究の成果は、最適化された細孔設計を持つMXeneアノードが、高容量で高速充電が可能な次世代プロトン電池の実現に大きく貢献することを示しています。特に、高濃度酸性電解液や追加の活性材料を用いずに、MXeneのみで高性能を実現した点は、環境への影響を低減し、より持続可能なエネルギー貯蔵システムを開発する上で重要な進歩です。今後は、フルセル電池の長期安定性をさらに向上させるため、CuPBAカソードの電解液中での安定性改善に焦点を当てた研究を進めていきます。これにより、1:8P-MXアノードの優れた性能を最大限に引き出し、プロトン電池の実用化を目指します。

本研究は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業CREST(グラント番号 JPMJCR21B3)による財政的支援を受けて実施されました。

【論文情報】

| 掲載誌 | Chemical Engineering Journal |

| 論文タイトル | Porosity-controlled MXene anodes for enhanced rate and long cycle life performance in aqueous proton batteries |

| 著者 | Linh Chi T. Cao*, Kentaro Aoki, Shu-Han Hsu, Sakoolkan Boonruang, Yuki Nagao*(筆頭著者も責任著者) |

| 掲載日 | 2025年7月15日 |

| DOI | 10.1016/j.cej.2025.165882 |

【用語説明】

プロトン(水素イオン、H+)を電荷キャリアとして利用する二次電池の一種です。資源の豊富さや高速な電荷移動が特徴です。

二次元遷移金属炭化物の一種で、高い電気伝導性と表面積を持つ有望な新素材です。

微細な穴(細孔)を多数導入したMXene材料で、電解液の浸透性やイオン輸送経路を改善し、電池性能を向上させます。

プロトン電池のカソード材料として研究される化合物群です。

電池の充電および放電速度を示す指標です。1Cは定格容量を1時間で充放電する速度を意味します。

令和7年7月17日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/07/17-1.html先端材料でエネルギー社会をリードする

先端材料でエネルギー社会をリードする

エネルギーナノ材料研究室 Laboratory on Energy Nanomaterials

教授:長尾 祐樹(NAGAO Yuki)

E-mail:

[研究分野]

プロトニクス(高分子、無機化学、錯体化学、物理化学)

[キーワード]

水素社会、燃料電池、蓄電池、エネルギー関連材料

研究を始めるのに必要な知識・能力

多様なバックグラウンドを歓迎します。今までに修めた学問を大事にしながら、新しいことに取り組む意欲を持ち続ける力が求められます。

この研究で身につく能力

週2回のゼミ(英語で行います、具体的には研究相談と文献紹介)を通して、教員や先輩の助けを借りながら、自ら調べ、考える力を身に着けていきます。英語の会話スキルの向上が期待できます。実践の場として、高分子化学、表面化学、電気化学、錯体化学等に関連した研究を行うことで次のスキルが身に付きます。1.問題発見と解決方法。2.材料合成や各種分析方法の習得。3.論理的思考に基づいたデータの解釈方法と性格やセンスに帰着させない基本的なプレゼンテーション技術。

【就職先企業・職種】 電力関連、エネルギー関連、材料メーカー、精密機器関連など(企業名はwebに記載)

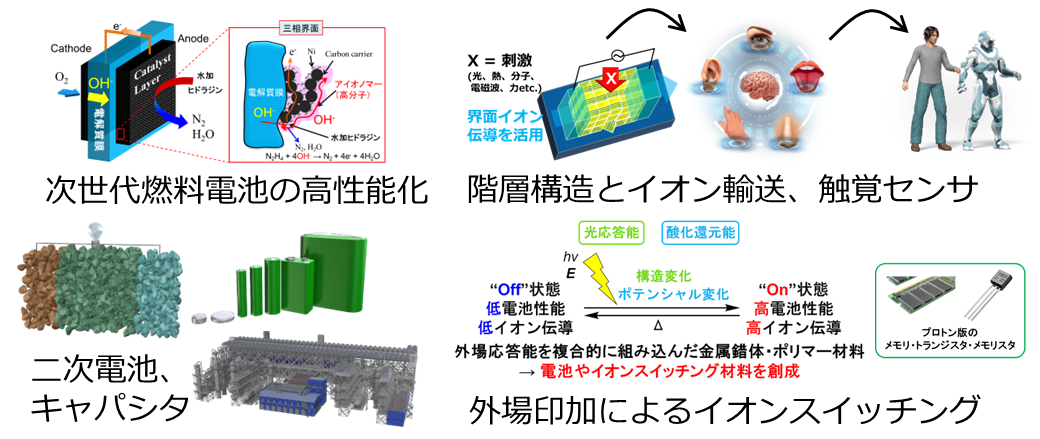

研究内容

資源の少ない日本が持続的な発展をするためには、多様なエネルギー資源を確保することが喫緊の課題です。ありふれた水から水素や酸素を作り出し、二酸化炭素を資源と見立てて炭素材料を作り出すことは人類の夢です。世界で急速に進む脱炭素社会には水素社会が必要です。我々は水素社会を支える燃料電池、蓄電池、センサーやプロトンスイッチなどに応用可能なイオン伝導性高分子材料、無機材料、有機無機ハイブリッド材料の研究を行っています。我々と共に水素社会に貢献しましょう。

研究テーマ例

- 燃料電池、リチウムイオン電池の性能向上の研究

電池反応場の界面近傍の構造とイオン輸送を調べる基礎研究と、反応界面をデザインして電池の性能を向上させる応用研究をしています。 - 充電可能な水素電池の開発

プロトンを使った次世代蓄電池の開発をしています。 - イオン輸送を利用した触力覚センサの研究

五感やロボットへの応用研究として、ヒトの皮膚のように力にイオン輸送が応答する高分子組織構造を研究しています。 - 外場印加によるイオンスイッチの研究

青木助教が主体的に取り組んでいる、光などの外場によってイオン伝導のオン・オフを制御する研究です。

主な研究業績

- T.Honbo, Y. Ono, K. Suetsugu, M. Hara, A. Taborosi, K. Aoki, S. Nagano, M. Koyama, Y. Nagao, Effects of Alkyl Side Chain Length on the Structural Organization and Proton Conductivity of Sulfonated Polyimide Thin Films, ACS Appl. Polym. Mater., 6, 13217 - 13227 (2024).

- Y. Nagao, Proton-Conducting Polymers: Key to Next-Generation Fuel Cells, Electrolyzers, Batteries, Actuators, and Sensors (Review), ChemElectroChem, 11, e202300846 (2024).

- Y. Nagao, Advancing Sustainable Energy: Structurally Organized Proton and Hydroxide Ion-Conductive Polymers (Review), Curr. Opin. Electrochem., 44, 101464 (2024).

使用装置

材料分析装置 (IR, UV-Vis, NMR, GPC, XRD, TG-DTA)

電気化学装置(LCR, CV, in situ QCM, fuel cell, battery test system)

表面分析装置 (XPS, in situ GIXRS, XRR, white interference, AFM)

分子配向分析装置 (IR, pMAIRS, polarized microscope)

外部の放射光や中性子実験施設

研究室の指導方針

研究室への参加にあたり、平日は研究活動に専念し、セミナーへの出席をお願いします。フレキシブルですが、9時から17時の間でメリハリのある研究時間を推奨します。英語のセミナーや留学生との会話を通じ、英語力の向上を目指しましょう。研究テーマは指導教員との相談で決め、皆さんの研究への情熱を全力でサポートします。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/nagao-www/

JST NEXUS 2024年度若手人材交流プログラムの成果報告

物質化学フロンティア研究領域の長尾祐樹教授が実施主担当者として代表を務めた、科学技術振興機構(JST)日 ASEAN 科学技術・イノベーション協働連携事業「Networked Exchange, United Strength for Stronger Partnerships between Japan and ASEAN(NEXUS)」2024年度若手人材交流プログラムが終了しました。

本プロジェクトは「マレーシアの環境・エネルギーに関する共同研究促進プログラム」をテーマとして実施し、学内の関係教員として、松見紀佳教授、後藤和馬教授、松村和明教授、篠原健一准教授、青木健太郎助教(以上、物質化学フロンティア研究領域)、山口拓実准教授、廣瀬大亮講師(以上、バイオ機能医工学研究領域)、本郷研太准教授(サスティナブルイノベーション研究領域)が連携して推進しました。また、マレーシア側の連携機関としてUniversiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah(UMPSA)と協力し、Associate Professor Dr. Ahmad Salihin Bin Samsudin准教授を中心に交流を実施しました。対象分野は、スーパーキャパシタや次世代蓄電池、燃料電池等のエネルギーデバイスに加え、水質浄化、マイクロプラスチック科学、天然資源利用、二酸化炭素利用、計算科学など多岐にわたり、環境・エネルギー課題に資する研究テーマを幅広く取り上げました。

本交流は学生・若手研究者を中心とする参加者12名と本学経費で1名が参画し、指導教員および関連する研究者・関係者を含む体制で活動を推進しました。

2025年2月18日にはUMPSAのGambangキャンパスにて、対面とオンラインのハイブリッド形式によるミニシンポジウム「Synergizing Science for Sustainable Solutions: UMPSA-JAIST Symposium」を開催し、JAISTからは長尾教授をはじめとする教員、若手研究者および学生の計7名が発表を行ったほか、日本からも3名の教員がオンラインで参加し、UMPSA側の発表者とともに最新の研究成果を共有しました。同シンポジウムには約50名の参加者が集まり、専門領域を超えた活発な議論が交わされました。

現地での交流に加え、定期的なオンラインミーティング、成果報告会、フォローアップを重ねることで、研究の進捗共有だけでなく、各テーマにおける課題の洗い出しと次のアクションの整理を継続的に行いました。これにより、短期滞在型の交流に留まらない、密度の高い研究交流を1年間にわたって実現することができました。

本交流を通じて、参加者の国際性が向上するとともに、研究遂行能力(課題設定、実験計画、データ解析、考察、研究討議)の向上が確認されました。また、日本文化とマレーシア文化の相互理解も進み、組織内・組織間での協働の質が高まりました。さらに、従来の個人対個人の関係から、参加者13名を核とした組織対組織の関係へとネットワークを拡大できたことは大きな成果であり、共同研究を継続するための基盤強化につながりました。

科学技術面の成果としては、エネルギー変換用電解質に関する国際共著論文がすでに2報公表されており、現在も複数の論文を執筆中です。交流を通じて得られたデータや議論の蓄積は、今後の共同研究の深化と論文化の加速に直結する重要な成果となりました。

また、本プログラムには2025年度も採択されており、今回の交流で得られた経験と体制を基盤として、今後も日ASEAN間の共同研究と人材交流を推進し、環境・エネルギー分野の研究発展に貢献していきます。

(上段)マレーシアにおけるNEXUS UMPSA-JAIST合同ミニシンポジウムを開催。

(下段)JAISTでの研究の様子。

令和8年2月12日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2026/02/12-1.html物質化学フロンティア研究領域の長尾教授の提案課題がJSTのNEXUS2025年度若手人材交流プログラムに採択

物質化学フロンティア研究領域の長尾祐樹教授の提案課題「日・マレーシア エネルギー変換・貯蔵ハブ拠点形成と若手人材交流」が、科学技術振興機構(JST)日ASEAN科学技術・イノベーション協働連携事業(NEXUS)2025年度若手人材交流プログラムに採択されました。

NEXUS若手人材交流プログラム(Y-tec)は、日ASEAN科学技術・イノベーション協働連携事業の一環として、高校生を含む原則40歳以下の学生、研究者、教員、科学技術にかかわる業務に従事する方を対象とし、先端分野を含めた科学技術分野全般における相互交流(派遣、招へい)を支援することにより、日ASEANの若手研究人材の交流や関係構築を図り、国際頭脳循環の活性化及び次世代の優秀な研究者の育成に貢献するものです。

*詳しくはJSTホームページをご覧ください。

令和8年1月7日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2026/01/07-1.htmlUKM Career Fair(マレーシア)に出展参加しました

5月20日(火)~21(水)の2日間、マレーシア国民大学(UKM)にて開催された「UKM Career Fair」に、人間情報学研究領域の白井清昭教授と物質化学フロンティア研究領域の長尾祐樹教授が参加し、ブースを出展しました。

本イベントは、現地マレーシアの学生と企業との「ジョブマッチング」を目的とした大規模なキャリアフェアで、ピッチコンテストやキャリアデザイン講演など、多数の関連イベントも同時開催されました。本学は、大学機関として唯一出展し、特に本学が重点的に推進する「JUMPプログラム(JAIST partner University Master connection Program)」への学生リクルートを主な目的として広報活動を行いました。JUMPプログラムは、海外の協定校に在籍する優秀な学生に対し、日本の大学院での高度な教育・研究機会を提供するもので、学部教育と大学院教育をつなぐ国際的かつ戦略的な人材育成プログラムです。また、協定校との教育・研究面での連携を深化させる役割も担っています。

ブースには2日間で約120名の学生が訪れ、特にマテリアルサイエンス分野を専攻する学生が半数を占めました。情報分野の学生も多く来訪し、研究内容、入試制度、奨学金、日本での生活などについて具体的な質問が多数寄せられ、本学及びJUMPプログラムへの関心の高さがうかがえました。

今回の出展にあたり、UKMの教員の皆様には現地での準備や運営面で多大なご支援をいただきました。この場を借りて、心より御礼申し上げます。今後はUKMとの教育・研究における連携や共同プロジェクトの展開にも期待が高まります。

本学は今後もJUMPプログラムを中心に国際連携を一層強化し、世界中から優秀な学生を受け入れるとともに、グローバルな研究・教育環境のさらなる充実を目指します。

令和7年5月27日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2025/05/27-2.html修了生の本保さんらの論文がACS Applied Polymer Materials誌のSupplementary Coverに採択

修了生の本保徹也さん(平成31年3月、博士前期課程修了、長尾研究室)、小野祐太朗さん(平成30年3月、博士後期課程修了、長尾研究室)、物質化学フロンティア研究領域の青木 健太郎助教、長尾 祐樹教授らの論文が、ACS(アメリカ化学会)出版刊行のACS Applied Polymer Materials誌のSupplementary Coverに採択されました。

■掲載誌

ACS Applied Polymer Materials 2024, Volume 6, Issue 21

掲載日:2024年11月8日

■著者

Tetsuya Honbo, Yutaro Ono, Kota Suetsugu, Mitsuo Hara, Attila Taborosi, Kentaro Aoki, Shusaku Nagano, Michihisa Koyama, and Yuki Nagao*

■論文タイトル

Effects of Alkyl Side Chain Length on the Structural Organization and Proton Conductivity of Sulfonated Polyimide Thin Films

■論文概要

アルキルスルホン化ポリイミドのアルキル側鎖長を系統的に制御することで、一定の吸水量でラメラ組織間距離が線形的に拡大することを明らかにした。また、高プロトン伝導性、化学的安定性および耐水性を実現する最適な側鎖長も明らかにした。

論文詳細:http://dx.doi.org/10.1021/acsapm.4c02490

表紙詳細:https://pubs.acs.org/toc/aapmcd/6/21

令和6年11月28日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2024/11/28-1.html科学技術振興機構のさくらサイエンスプログラムを実施

物質化学フロンティア研究領域の長尾祐樹教授のマレーシアとの交流計画が科学技術振興機構(JST)の「国際青少年サイエンス交流事業 さくらサイエンスプログラム」に採択されたことを受け、10月5日~10月14日の日程でマレーシア工科大学本校、マレーシア日本国際工科院(MJIIT)、マレーシア工科大学マラッカ校及びマレーシアパハン大学から12名の教員・研究者・大学院生を本学に受け入れました。

「国際青少年サイエンス交流事業 さくらサイエンスプログラム」は、産学官の緊密な連携により、諸外国・地域の青少年を我が国に招へいし、我が国の青少年との科学技術分野の交流を行う事業です。これを通して、

①科学技術イノベーションに貢献しうる優秀な人材の養成・確保

②国際的頭脳循環の促進

③日本と諸外国・地域の教育研究機関間の継続的連携・協力・交流

④科学技術外交にも資する日本と諸外国・地域との友好関係の強化

に貢献し、ひいては、日本及び世界の科学技術・イノベーションの発展に寄与することを目的とします。

参考:https://ssp.jst.go.jp/outline/detail/

本学はアジア諸国の大学・研究機関との学術的交流を強く推進しているところであり、将来的に優秀な学生を受け入れるためにマレーシアにおける大学・研究機関においても交流を進めています。

本交流の趣旨はマレーシアの環境・エネルギーに関する技術交流を核に、国際共著論文成果に繋がる大学間連携を強化することができるように計画されました。本学教員による研究指導等を実施し、最終日には成果報告会が行われました。また、金沢のひがし茶屋街での金箔体験や、ゆのくにの森での蒔絵体験を通して日本的な文化や美にも触れ、さらに、東京の日本科学未来館を訪問して日本の多様な先端科学技術を紹介しました。

本交流プログラムはこれらの経験を通して招聘者の将来の日本への留学を促し、本学が招聘者の母国やアジアの科学技術の進歩や発展に貢献することを目指しています。

■実施期間

令和5年10月5日~令和5年10月14日

■研究テーマ

環境・エネルギーに関する技術交流

■本交流について一言

本計画をサポートいただきましたJSTに御礼申し上げます。また、本学受入教員の松見教授、前園教授、西村准教授、本郷准教授、実験や事務手続等をサポートして下さった安准教授をはじめとする10名以上の教職員や学生の皆様に御礼申し上げます。ありがとうございました。引き続きマレーシアとの交流の発展にお力添えをお願い致します。

金沢で金箔体験

ゆのくにの森での蒔絵体験

計算科学チュートリアル

日本科学未来館を訪問

令和5年10月17日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2023/10/17-1.html12/12(月)~13(火) 自然との共感・共生国際シンポジウム開催

標題について、共創的国際研究推進本部 サイレントボイスセンシング国際研究拠点主催、未来創造イノベーション推進本部 自然との共感・共生テクノロジー研究センター共催による「自然との共感・共生国際シンポジウム」を下記のとおり開催しますので、ご案内いたします。

本シンポジウムでは、自然界のサイレントボイス(声なき声)を聴きとり豊かで寛容な共感・共生社会の実現を目指す研究の最前線を紹介します。

自然災害や病気等の予知及び予防を可能とするナノ・マクロのマルチスケールセンシングや、自然界の情報伝達機構を模倣する革新的技術、また、ユーザー視点の感性的デザインなど、技術の現状と今後の展望を議論します。

| 開催日時 | 令和4年12月12日(月) 9:20~16:35 令和4年12月13日(火) 9:50~17:00 |

| 会 場 | 石川ハイテク交流センター(石川県能美市旭台2-1)及びオンライン ※ハイブリッド開催(要・参加申込) |

| 講演者 | 【第1部】 プレナリー講演 榎戸 輝揚 氏(京都大学大学院理学研究科 准教授) 竹内 渉 氏(東京大学生産技術研究所 教授) 水田 博 教授(サスティナブルイノベーション研究領域) ポスター発表 |

| 言 語 | 日本語、英語 |

| 詳 細 | https://www.jaist.ac.jp/event/SVS2022/index.html |

| 申込み | https://forms.gle/dByuGn2s4kDziWgV8 申込期限:令和4年12月5日(月) |

| 問合せ先 | 物質化学フロンティア研究領域 教授 長尾 祐樹 ynagao@jaist.ac.jp |

【3/4(金)開催】2021年度サイレントボイスセンシング国際研究拠点シンポジウム

エクセレントコア推進本部サイレントボイスセンシング国際研究拠点によるシンポジウム「サイレントボイスセンシング~自然との共感~」を下記のとおり開催しますので、ご案内いたします。

私たちを取りまくモノ、自然、地球環境、そして私たち自身は、様々な微弱な信号(サイレントボイス)を発しています。その検知は、物質の劣化、災害、病気、ストレス等の予測と早期対応を可能とします。本シンポジウムでは、自然のサイレントボイスに関する研究の最前線と、それを検出する最先端センシング技術の基礎と応用を紹介します。

| 開催日時 | 令和4年3月4日(金) 9:30~17:00 |

| 会 場 | オンライン(Zoom) |

| 講演者 | 招待講演者 鴨川 仁 静岡県立大学 特任准教授 工藤 剛史 音羽電機工業株式会社 水田 博 教授(環境・エネルギー領域) |

| 言 語 | 日本語、英語 |

| 詳細・申込み | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUoTLUvGN2mx42RB0ykjVc0TqCSstF67wlJ-cTUJIr9HM-dg/viewform 申込期限:令和4年3月2日(水) アブストラクト集 |

【3/4(金)開催】2021年度サイレントボイスセンシング国際研究拠点シンポジウム

エクセレントコア推進本部サイレントボイスセンシング国際研究拠点によるシンポジウム「サイレントボイスセンシング~自然との共感~」を下記のとおり開催しますので、ご案内いたします。

私たちを取りまくモノ、自然、地球環境、そして私たち自身は、様々な微弱な信号(サイレントボイス)を発しています。その検知は、物質の劣化、災害、病気、ストレス等の予測と早期対応を可能とします。本シンポジウムでは、自然のサイレントボイスに関する研究の最前線と、それを検出する最先端センシング技術の基礎と応用を紹介します。

| 開催日時 | 令和4年3月4日(金) 9:30~17:00 |

| 会 場 | オンライン(Zoom) |

| 講演者 | 招待講演者 鴨川 仁 静岡県立大学 特任准教授 工藤 剛史 音羽電機工業株式会社 水田 博 教授(環境・エネルギー領域) |

| 言語 | 日本語、英語 |

| 詳細・申込み | https://forms.gle/C1oAk75Fmzhdfcub9 申込期限:令和4年2月25日(金) |

物質化学領域の長尾准教授の論文がMacromolecular Rapid Communications誌の表紙に採択

物質化学領域の長尾 祐樹准教授の論文がWiley社刊行のMacromolecular Rapid Communications誌の表紙(Front cover)に採択されました。

■掲載誌

Macromol. Rapid Commun. 2022, Volume 43, Issue 1

掲載日2022年1月7日

■著者

Lipeng Zhai, Yuze Yao, Baiwei Ma, Md. Mahmudul Hasan, Yuxi Han, Liwei Mi, Yuki Nagao, Zhongping Li

■論文タイトル

Accumulation of Sulfonic Acid Groups Anchored in Covalent Organic Frameworks as an Intrinsic Proton-Conducting Electrolyte

■論文概要

スルホン酸基を結合させた共有結合性有機フレームワーク(COF)において、細孔内部の一次元チャネルを用いてプロトン伝導性電解質を合成しました。このスルホン化COFは、25℃および相対湿度(RH)95%で、1.5×10-2 S cm-1の優れたプロトン伝導性を達成しました。

論文詳細:https://doi.org/10.1002/marc.202100590

表紙詳細:https://onlinelibrary.wiley.com/toc/15213927/2022/43/1

令和4年1月12日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2022/01/12-1.html学生のHASANさんが国際会議NANOSYM 2021においてBest Student Paper Awardを受賞

学生のHASAN, Md. Mahmudulさん(博士後期課程3年、物質化学領域、長尾研究室)が国際会議Nanotechnology Malaysia Biennial Symposium(NANOSYM 2021)においてBest Student Paper Awardを受賞しました。

NANOSYM 2021は、マレーシアナノテクノロジー協会(MNA)が主催で、10月11日から13日にかけてオンラインにて開催されました。

■受賞年月日

令和3年10月13日

■研究題目、論文タイトル等

Hierarchical Metal Nanostructures: Synthesis, Characterizations, and Electrocatalysis

(階層的金属ナノ構造:合成、特性評価、および電極触媒作用)

■研究者、著者

Md. Mahmudul Hasan, Yuki Nagao

■受賞対象となった研究の内容

The physical and chemical characteristics of hierarchical metal nanostructures have sparked scientific interest in heterogeneous catalysis and electrocatalysis. Recently, the fabrication of well-defined nanostructures has received a lot of attention. In this study, we have successfully fabricated different hierarchical metal nanostructures and applied for Ascorbic acid (AA) electrooxidation. AA, known as vitamin C, is environment-friendly and releases two electrons during electro-oxidation and could be used as an alternative fuel for a direct liquid fuel cell system. Well-defined hierarchical silver dendrite nanostructures were successfully deposited on the glassy carbon electrode (GCE) by the simple electroless deposition method without using any capping agent, current, pressure, or temperature. This integrated electrode is applied for AA electrooxidation in neutral medium to understand the oxidation pathway. The kinetic study revealed the electron transfer process is stepwise at slower scan rates and concerted at faster scan rates. We have also synthesized Christmas-Tree-Shaped palladium nanostructures featuring many sharp edges on the GCE (Pd/GCE) by a controlled electrodeposition technique. These unique nanostructures showed excellent AA electrocatalytic activity in alkaline solution. These new synthesis processes can play an important role in the preparation of hierarchical metal nanostructures for electrocatalysis.

■受賞にあたって一言

We are honored to win the prize for Best Student Paper Award at NANOSYM 2021. First and foremost, I want to express my gratitude to my supervisor Associate Professor Yuki Nagao for his excellent remarks, suggestions, and guidance. I also appreciate Nagao LAB members for their supports. This award encouraged me to explore more in the field of science and technology.

令和3年12月8日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2021/12/08-1.html研究員のSUWANSOONTORNさんが2021年度日本化学会北陸地区講演会と研究発表会において優秀ポスター賞を受賞

サイレントボイスセンシング国際研究拠点の研究員のSUWANSOONTORN, Athchayaさん(物質化学領域、長尾研究室)が2021年度日本化学会北陸地区講演会と研究発表会において優秀ポスター賞を受賞しました。

北陸地区講演会と研究発表会は、毎年秋に、金沢大学、福井大学、富山大学、北陸先端科学技術大学院大学のいずれかの大学にて開催しています。特別講演のほか、ポスター発表があり、200~300名が参加しています。

今回、2021年度北陸地区講演会と研究発表会は、11月12日にオンラインにて開催されました。

■受賞年月日

令和3年11月16日

■発表題目

The influence of functionalized carboxylic acid on proton transport pathways in styrene-based polymer thin films

■研究者、著者

〇Athchaya Suwansoontorn, Yuki Nagao, Katsuhiro Yamamoto, Shusaku Nagano, Jun Matsui

■受賞対象となった研究の内容

The proton-donating functional groups or acids in proton conductive materials are the critical key for proton transport. Protons can flow via both conductive materials' interfaces and internal. Many researchers reported the proton transport at the biomaterials' interface, which commonly contains carboxylic acid, highlighting carboxylic acid's important role in proton conduction. However, the influence of carboxylic acid concentration and distribution on the proton transport pathways is still unclear. The influence of carboxylic acid concentration on proton transport pathways, internal and interfacial, was investigated in this study. High and low carboxylic acid concentration styrene-based polymers, P4VBA100 and PS4VBA50, respectively, were prepared. The in-plane proton conductivity (σ) and normalized resistance (R') were estimated to explore the proton conduction pathways. The film thickness independent of σ and film thickness dependent of R' were observed in P4VBA100 thin films, referring to the internal proton conduction. On the other hand, the film thickness dependent of σ and film thickness independent of R' was found in PS4VBA50 thin films, indicating the interfacial proton conduction. This study suggests the role of carboxylic acid concentration and/or distribution on the proton transport behavior, which might explain the proton transport in various systems, including biological systems.

■受賞にあたって一言

I'm incredibly honored with this poster award from the 2021 Hokuriku area lecture and research presentation. First, I would express my appreciation to the organizer of this conference, the Kinki branch of the chemical society of Japan, for providing us the opportunity to share and discuss our researches. Importantly, I would describe my gratitude to Assoc. Prof. Yuki Nagao, Prof. Katsuhiro Yamamoto, Prof. Shusaku Nagano, and Prof. Jun Matsui for their precious support. And I am also grateful to Nagao-LAB members for their kind encouragement. This award is an essential motivation for me to further research and contribute to the materials science community.

令和3年12月2日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2021/12/02-1.html物質化学領域の長尾准教授らの論文が、英国王立化学会(RSC)刊行のCrystEngCommでHot Articlesに選出

物質化学領域の長尾 祐樹准教授、修了生のLI, Zhongpingさん(令和元年9月博士後期課程修了、長尾研究室、元日本学術振興会特別研究員)、学生のLIU, Zhaohanさん(博士前期課程2年、長尾研究室)、YAO, Yuzeさん(博士後期課程2年、長尾研究室)、HASAN, Md. Mahmudulさん(博士後期課程3年、長尾研究室)らの論文 "Intrinsic proton conduction in 2D sulfonated covalent organic frameworks through a post-synthetic strategy" が、英国王立化学会(RSC)刊行のCrystEngCommでHot Articles(レビュアによって推奨された上位10%論文)に選出されました。

■選出年月日

令和3年10月6日

■研究題目、論文タイトル等

Intrinsic proton conduction in 2D sulfonated covalent organic frameworks through a post-synthetic strategy

■研究者、著者

Yuwei Zhang, Chunzhi Li, Zhaohan Liu, Yuze Yao, Md. Mahmudul Hasan, Qianyu Liu, Jieqiong Wan, Zhongping Li*, He Li* and Yuki Nagao*(*は責任著者です)

■対象となった研究の内容

Two-dimensional covalent organic frameworks (2D COFs) have attracted much attention in proton conduction, owing to their regular pore channels and easy functionalization. However, most of the COFs required loading of proton carriers to achieve high proton conductivity. Here, we report the immobilization of flexible sulfonic acid groups on the channel walls of PyTTA-DHTA-COF (synthesized by condensation of 4,4′,4′′,4′′′-(pyrene-1,3,6,8-tetrayl)tetraaniline and 2,5-dihydroxyterephthalaldehyde) via a simple post-synthetic modification strategy. The sulfonated COF showed intrinsic proton conductivity up to 10−3 at 25 °C and 100% relative humidity (RH) and high conductivity up to 10−2 S cm−1 at 70 °C and 100% RH without the introduction of any non-covalent acid molecules or imidazole derivatives.

■選出にあたって一言

It is a great honor for us to be selected as the Hot Article at CrystEngComm. I would like to gratitude to Prof. Yuki Nagao, Dr. He Li, and all our lab members for contributions and support to this work. I also appreciate the support by JSPS. We believe that this research is a step towards achieving our research goals and inspiring us to do better in the future.

令和3年11月4日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2021/11/4-1.html学生のHASANさんの論文が、Altmetricによるスコアで上位5%に入る最も議論された論文の1つとして認定

学生のHASAN, Md. Mahmudulさん(博士後期課程3年、物質化学領域、長尾研究室)による、John Wiley & Sons社刊行のChemistrySelect誌に掲載された論文 "Christmas-Tree-Shaped Palladium Nanostructures Decorated on Glassy Carbon Electrode for Ascorbic Acid Oxidation in Alkaline Condition" が、Altmetricによるスコアで上位5%に入る最も議論された論文の1つとして雑誌編集部から認定されました。

■認定年月日

令和3年7月13日

■論文タイトル

Christmas‐Tree‐Shaped Palladium Nanostructures Decorated on Glassy Carbon Electrode for Ascorbic Acid Oxidation in Alkaline Condition

■研究者、著者

Md. Mahmudul Hasan, Yuki Nagao

■対象となった研究の内容

Christmas-tree-shaped Pd nanostructures were synthesized using a simple one-step electrodeposition method with no additives on a glassy carbon electrode (GCE) surface. Growth of the hierarchical nanostructures was optimized through the applied potential, deposition time, and precursor concentration. Comprehensive characterization techniques such as scanning electron microscopy (SEM), energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), X-ray powder diffraction (XRD), and cyclic voltammetry (CV) were used to characterize structural features of the Christmas-tree-shaped Pd nanostructures. Our Christmas-tree-shaped Pd nanostructures showed excellent catalytic activity for ascorbic acid (AA) electro-oxidation in the alkaline condition. The modified electrode exhibited current density of 4.5 mA cm-2: much higher than that of unmodified GCE (0.6 mA cm-2). This simple electrodeposition technique with well-defined hierarchical Pd nanostructures is expected to offer new perspectives using Pd-based nanostructured surfaces in different research areas.

■認定にあたって一言

We are pleased to receive the award for one of the most-discussed articles in "ChemistrySelect". First and foremost, I want to thank Associate Professor Yuki Nagao for his valuable comments, guidelines, and advice. I am also grateful for the support of Nagao LAB members. Our study will hopefully aid in the development of hierarchical metal catalysts for electrocatalysis and energy conversion applications.

令和3年8月20日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2021/08/20-1.html学生のSUWANSOONTORNさんの論文が公益社団法人電気化学会刊行のElectrochemistry 誌で最も多くダウンロードされた論文として選出

学生のSUWANSOONTORN, Athchayaさん(博士後期課程3年、物質化学領域、長尾研究室)による、公益社団法人電気化学会刊行のElectrochemistry 誌に掲載された論文 "Interfacial and Internal Proton Conduction of Weak-acid Functionalized Styrene-based Copolymer with Various Carboxylic Acid Concentrations" が、2021年5・6月の間に同誌に掲載された論文の中で、最も多くダウンロードされた論文として選出されました。

この論文で発表した研究成果については、令和3年5月28日に本学から「高分子薄膜における水素イオンの界面輸送で新知見」としてプレスリリースしています。

電気化学会は、電気化学の基礎と応用に関する研究の推進と、それを基礎とする産業技術の進歩を図り、学術文化の進展と社会の発展に寄与することを目的として、1933年に設立されました。

■受賞年月日

令和3年7月20日

■選出された論文のタイトル

Interfacial and Internal Proton Conduction of Weak-acid Functionalized Styrene-based Copolymer with Various Carboxylic Acid Concentrations

■著者

Athchaya Suwansoontorn, Katsuhiro Yamamoto, Shusaku Nagano, Jun Matsui, Yuki Nagao

■対象となった研究の内容

Investigation of interfacial proton transport is necessary to elucidate biological systems. As commonly found in biomaterials, the carboxylic acid group was proven to act as a proton conducting group. This study investigated the influence of carboxylic acid concentration on both interfacial and internal proton transport. Several styrene-based polymers containing the carboxylic acid group were synthesized. The amount of carboxylic acid group in the polymer chain was varied to explore the effects of weak acid concentration on polymer thin films' electrical properties. The IR p-polarized multiple-angle incidence resolution spectrometry (pMAIR) spectra show the higher ratio of the free carboxylic acid groups rather than cyclic dimers in polymers with a higher concentration of carboxylic acid group, facilitating the more hydrogen bonding networks in films. The water uptake results reveal the similar number of adsorbed water molecules per carboxylic acid group in all thin films. Remarkably, polymer thin films with high carboxylic acid concentration provide internal proton conduction because of the relative increase in the amount of the free carboxylic acid group. In contrast, interfacial proton conduction was found in low carboxylic acid concentration polymers because of the relatively large amount of cyclic dimer carboxylic acid group and poor amount of free carboxylic acid group. This study provides insight into interfacial proton transport behavior according to the weak acid concentration, which might explain proton transport in biological systems.

■選出にあたって一言

We are greatly honored to receive the award for Most Downloaded Papers for "Electrochemistry". First, I want to express my appreciation to Assoc. Prof. Katsuhiro Yamamoto, Prof. Shusaku Nagano, Prof. Jun Matsui, and Assoc. Prof. Yuki Nagao for their valuable comments and guidance. And I am also grateful to Nagao LAB members for their support. We expect that our research can contribute to developing bio-conductive materials for eco-friendly devices.

令和3年7月27日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2021/07/27-4.html