研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。環境・エネルギー領域の水田教授が文部科学大臣表彰 科学技術賞受賞(研究部門)を浅野学長に報告

環境・エネルギー領域の水田教授が平成30年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞受賞(研究部門)を浅野学長に報告しました。

文部科学大臣表彰とは、科学技術に関する研究開発、理解増進等において顕著な成果を収めた者について、その功績を讃え贈られるものです。

表彰式が4月17日(火)に文部科学省で開催され、出席した水田教授から浅野学長に報告がありました。

■受賞にあたって一言

NEMS(ナノ電子機械システム)の研究は企業から大学に異動した2003年頃に開始したものですが、15年にわたり東工大、サウサンプトン大、本学と職場を移しながら継続してきた仕事でこのような名誉ある賞をいただけたことを大変嬉しく光栄に思います。その間、学内外の多くの方々にご支援を賜り、また研究室では素晴らしい同僚・学生の皆さんと一緒に楽しく研究をさせていただきました。この場をお借りして心より御礼を申し上げます。これを励みに、今後も先端NEMSの物理とデバイス応用を追求しながら、新たな環境・エネルギー技術開拓に微力ながら貢献していきたいと思います。

表彰式会場の様子

松澤理事、浅野学長、水田教授、寺野理事

平成30年4月19日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2018/04/19-1.html「北陸技術交流テクノフェア2017」に出展

10月26日(木)、27日(金)の2日間、福井県産業会館(福井県福井市下六条町)にて北陸最大規模の総合技術展示会「北陸技術交流テクノフェア2017」が開催されました。

本学からは、知能ロボティクス領域のHO, Anh Van准教授が「食品の把持に好適なソフトロボットハンド」について出展し、材料の柔らかさを活かした次世代ロボットの開発について、来場者に対して分かり易く説明しました。

本学出展ブースには、機械部品や食品製造業を中心とした企業関係者、金融機関や公的機関等の関係者及び本学への入学希望者等、2日間で25名の方々が来訪されました。HO, Anh Van准教授は、自身の研究内容について説明しながら、来場者と活発な意見交換を行いました。

本学出展ブースにて来訪者へ説明・情報交換等を行う様子

口頭発表をするHO,Anh Van 准教授

平成29年11月7日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2017/11/07-2.html金沢大学・本学 共同シンポジウム「エネルギー創製デバイスの将来展望」開催

共同シンポジウムでは、特別講演者に太陽電池に関する最新の技術と研究動向を紹介していただきます。また、金沢大学と本学においてエネルギー創製デバイスに関する研究を行っている研究者からは、これまでにないエネルギーデバイスの将来展望と最新技術についてご発表いただきます。

| 日 時 | 平成28年12月14日(水)13:30~17:00 | ||||||||||||

| 場 所 | しいのき迎賓館 2Fガーデンルーム ※駐車場はご用意しておりませんので公共交通機関でご来場ください。 |

||||||||||||

| プログラム |

|

||||||||||||

| 参加費 | 入場無料 参加登録は不要ですので、当日会場までお越しください。 |

●詳細は、こちらのポスターをご覧ください。

出典:JAIST イベント情報https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/event/2016/11/28-2.html学生の小野さんが第2回 超分子による革新的マテリアル開発の拠点形成国際シンポジウムにおいてPoster Awardを受賞

学生の小野祐太朗さん(博士後期課程2年、物質化学領域・長尾研究室)が、金沢大学の超然プロジェクト等が主催した国際シンポジウム 2nd International Symposium on Center of Excellence for Innovative Material Sciences Based on Supramolecules(第2回 超分子による革新的マテリアル開発の拠点形成国際シンポジウム)において、Poster Awardを受賞しました。

本シンポジウムは金沢大学の超然プロジェクト等によって主催された国際シンポジウムです。Sauvage先生によるノーベル賞特別講演と10件の基調講演・招待講演、約60件のポスター発表があり、超分子に関する討論がなされました。超分子とは分子同士を相互作用で集合させた分子のことを指し、記憶に新しい2016年のノーベル化学賞の受賞理由の「分子機械の設計と合成」に関連しています。ポスター賞は審査委員が各ポスターを審査し、数名にポスター賞が授与されました。

■受賞年月日

平成28年10月27日

■論文タイトル

Liquid crystalline structure and proton transport in sulfonatedpolyimide thin film(スルホン化ポリイミド薄膜における液晶構造とプロトン伝導性)

■論文概要

組織構造化する新しいタイプの燃料電池用高プロトン伝導材料を開発しました。この材料は含水によって周期構造や規則性が向上する特徴を有しており、組織構造を有する高プロトン伝導性高分子材料としては初めての材料になります。

■受賞にあたって一言

超分子化学は、次世代の化学を担う一分野として、ノーベル賞受賞によりさらなる飛躍が期待されており、そのシンポジウムでこのような賞を頂いたことに心から感謝いたします。また本研究の遂行にあたりご指導頂きました長尾先生、ならびに共同研究者の先生方、研究室のメンバーに深くお礼申し上げます。

|

|

平成28年11月2日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2016/11/02-2.html生命機能工学領域の藤本教授らの研究チームが超高速遺伝子解析用試薬の実用化に寄与

生命機能工学領域の藤本健造教授らの研究チームは、 日華化学株式会社(本社:福井市、代表取締役社長:江守康昌、以下日華化学)と共同研究を行い、同研究室の保有する研究成果と、日華化学のコア技術である精密有機合成の知見を生かし、超高速遺伝子解析用試薬の安定供給・品質の確保を実現しました。

この試薬は、藤本教授らが発明者である基本特許を使用しており、国内外の研究者や企業から多くの問合せを受けていました。今回、日華化学との共同研究を通じて、合成プロセスの改良により大幅なコストダウンと安定供給を実現したものです。今後、国内外の研究者や企業での利用、応用が期待されます。

■研究概要

藤本研究室では、光を用いて遺伝子を操作する全く新しい独自の技術を追求しています。藤本教授が開発した核酸試薬を用いることで、DNAを自在に光で高速操作できるようになり、高速遺伝子解析が可能となるだけでなく、細胞内の遺伝子発現を光制御できるようになりました。研究室では、これからも医療・健康分野に焦点を当てながら、生命科学の枠を超えて様々な分野への貢献を目指し研究を進めています。

■今後の展開

光を用いた核酸類操作は、従来の酵素を用いた遺伝子操作と比較して操作性、機械化への適用度、コスト、時空間制御といった点で優れていると考えられます。LED光を照射した時だけ、照射した場所にのみ操作でき、しかも誰もがスイッチ1つで操作可能なユーザーフレンドリーな技術として期待されています。細胞内での遺伝子発現制御にも最近有効であることが見出されており、手軽な遺伝子診断システムをはじめ、局所疾患への医療応用など幅広い分野への貢献が期待されます。

日華化学株式会社プレスリリース

http://www.nicca.co.jp/01topics/2016/09/post-194.html

平成28年9月15日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2016/09/15-1.html欠陥修復した酸化グラフェンから優れた電気特性をもつバンド伝導の観察に成功

|

大阪大学 北陸先端科学技術大学院大学 名古屋大学 公益財団法人科学技技術交流財団 あいちシンクロトロン光センター |

欠陥修復した酸化グラフェンから

優れた電気特性をもつバンド伝導の観察に成功

~高結晶性グラフェン薄膜のスケーラブル製造への道筋を開拓~

| 研究成果のポイント | ||

|

||

| <概要> 大阪大学大学院工学研究科の根岸良太助教、小林慶裕教授、北陸先端科学技術大学院大学の赤堀誠志准教授、名古屋大学大学院工学研究科の伊藤孝寛准教授、あいちシンクロトロン光センター渡辺義夫リエゾン副所長らの研究グループは、還元過程において微量の炭素源ガス(エタノール)を添加した高温(1100℃以上)加熱還元処理により欠陥構造の修復を促進させることで飛躍的に酸化グラフェンの結晶性を向上させ、還元処理をした酸化グラフェン薄膜においてグラフェン本来の電気伝導特性を反映したバンド伝導の観察に初めて成功しました。(図1)

このバンド伝導の発現により、還元処理をした酸化グラフェン薄膜としては現状最高レベルのキャリア移動度(~210cm2/Vs)を達成しました。 本成果によって、酸化グラフェンは、還元処理によりグラフェン薄膜の生成が可能なため、グラフェンを利用した電子デバイスやセンサーなど様々な応用が期待されています。 本研究成果は、日本時間 7月1日(金) 午後6時に英国の科学オープンアクセス誌「Scientific Reports (Nature Publishing Group)」に公開されます。  図1 酸化グラフェンの還元法に対する(a)従来法と(b)本手法との比較。(c)低結晶性と(d)高結晶性グラフェンにおける電子・ホールの流れる様子の違い。処理温度の異なるエタノール還元処理後の酸化グラフェン薄膜の伝導度における観察温度存性(e)900℃、(f)1130℃。伝導機構モデルに基づく伝導度の温度依存性解析から、1130℃の高温エタノール加熱還元処理した酸化グラフェン薄膜では観察温度が室温~40Kの範囲においてバンド伝導が観察されている((f)のグラフ)。 |

| <研究の背景> | |||

図2 高配向性グラファイト(HOPG)と酸化グラフェンからのグラフェン薄膜形成方法の比較 図2 高配向性グラファイト(HOPG)と酸化グラフェンからのグラフェン薄膜形成方法の比較その発見者であるガイム、ノボセロフはその重要性から2010年にノーベル賞を受賞しています。大量合成可能な酸化グラフェンは、還元処理によりグラフェンを形成させることが可能なため、グラフェンの合成における出発材料として、世界中で大変注目されています。 しかしながら、酸化グラフェンは非常に多くの欠陥構造を有するため、還元処理後に得られるグラフェン薄膜のキャリア移動度(トランジスタ性能の指標となり、物質を伝搬する電子・ホールの速さ:速いほどトランジスタ性能が良い)はせいぜい数cm2/Vsに留まっていました。 現在、最も結晶性の高いグラフェンの合成方法は、HOPG(高配向性のグラファイト)からスコッチテープで一枚ずつ剥離して基板へ転写する方法です。しかしながら、この方法では得られるグラフェン片のサイズは数μm程度と小さい上に、小さなフレークを幾重にも重ねてデバイスとして利用可能な薄膜にしなければなりません。これは至難の作業です(図2(a))。 一方、酸化グラフェンは親水性のため水によく分散させることができるので、その水溶液を基板上に滴下して水分を飛ばし還元するだけで、容易に厚さ1-3層分の薄いグラフェン薄膜を形成させることが可能となります(図2(b))。そのため、グラフェンを大量に合成する原料として、酸化グラフェンの合成法や還元法が世界中で研究されています。

酸化グラフェンからグラフェンを生成するためには還元処理が必須となりますが、一般的な化学還元や真空・不活性ガス(アルゴンなどカーボンと化学反応を起こさないガス)中での加熱還元処理では、酸化過程で形成した欠陥構造が還元後も多く残るため、これまで薄膜のキャリア伝導機構は電子が局在したホッピング伝導※7を示すことが知られていました。  図3 処理温度の異なるエタノール還元処理後の酸化グラフェン薄膜およびグラファイト(HOPG)からのX線吸収微細構造スペクトル。1130℃の高温エタノール還元処理では非占有準位であるπ*とσ*のピーク強度比が900℃処理よりも完全結晶であるグラファイトで観察された強度比に近い値を示しており、酸化グラフェンの高結晶化に伴いバンド(電子)構造が理想的なグラフェンに近づいていることが分かる。 図1(c),(d)の伝導機構に対する模式図で示すように、薄膜内に欠陥構造が多い場合(図1(c))、欠陥構造がキャリア(電子・ホール)の流れに対して大きな壁となります。キャリアは熱エネルギーの助けを借りてこの障壁を乗り越えるようにホッピング伝導します。これは、キャリアにとって大きなエネルギーを必要とし、著しい移動度の低下を引き起こします。一方で、欠陥構造の領域が減少すると障壁の高さが低下し(図1(d))、キャリアの流れはスムーズになり、グラフェンの結晶性を反映したバンド伝導を示すことが期待されます。 |

|||

| <研究の内容> | |||

|

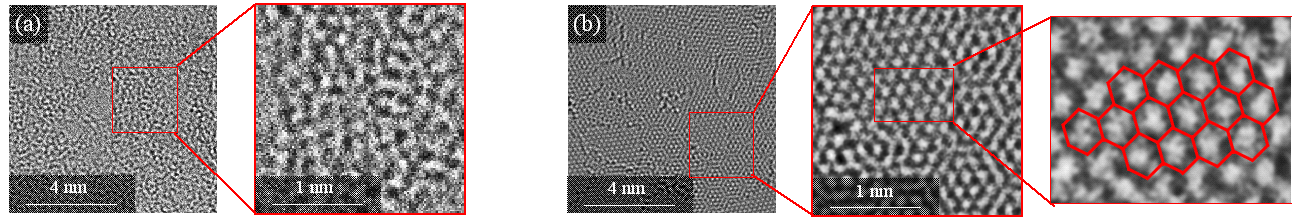

本研究グループは、1-3層(厚さ:~1nm)からなる極めて薄い酸化グラフェン薄膜をデバイス基板上へ塗布し、エタノール添加ガス雰囲気で1100℃以上の高温加熱還元処理を行うことにより(図1(b))、高移動度の薄膜形成に成功しました。還元処理をしたグラフェン薄膜における電気伝導度の温度特性解析から、バンド伝導が観察されました。低結晶性を示す低温(900℃)でのエタノール還元処理では、電子の流れ(図1(e)のグラフ:Y軸)は観察温度Tの-1/3乗(X軸)に対して線形に変化しており、この振る舞いはホッピング伝導モデルで説明することができます。一方、高結晶性を示すグラフェン薄膜が生成される高温条件(1130℃)では、観察温度が室温から40Kの範囲で伝導度(図1(f)のグラフ:Y軸)がTの-1/3乗に対して非線形的変化を示し、バンド伝導モデルで説明することができます。これは、カーボン原材料となるエタノールガスの添加により、酸化過程で生成した欠陥構造の修復が効率的に促進し、グラフェンの結晶性が飛躍的に向上していることを意味しています。実際、バンド伝導の発現を裏付けるデータとして、X線吸収微細構造スペクトル※8 を実施して電子構造※9 の視点からもこの物性を実証しました(図3)。さらに、ミクロ領域の構造解析法である透過型電子顕微鏡※10 観察からも、結晶性の向上を明らかにしました(図4)。

図4 処理温度の異なるエタノール加熱還元処理後の酸化グラフェン薄膜の透過型電子顕微鏡像(a)900℃、(b)1100℃。処理温度1100℃では炭素原子の蜂の巣構造を反映した輝点が周期的に配列しており、結晶性が飛躍的に向上していることが分かる。 |

|||

| <本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)> | |||

|

酸化グラフェンは、還元処理によりグラフェン薄膜の生成が可能なため、グラフェンを利用した電子デバイスやセンサーなど様々な応用が期待されています。本研究の成果は、グラフェンの優れた物性を活用したスケーラブルな材料開発の進展において重要なマイルストーンとなります。

|

|||

| <特記事項> | |||

|

本研究成果は、日本時間 7月1日(金) 午後6時に英国の科学オープンアクセス誌「Scientific Reports (Nature Publishing Group)」に公開されます。

タイトル:"Band-like transport in highly crystalline graphene films from defective graphene oxides" 著者名:R. Negishi, M. Akabori, T. Ito, Y. Watanabe and Y. Kobayashi なお本研究は、JSPS科研費PJ16K13639, 26610085, JST育成研究 A-STEP No. AS242Z02806J, AS242Z03214M, 大阪大学フォトニクス先端融合研究センター、「低炭素研究ネットワーク」京都大学ナノテクノロジーハブ拠点、北陸先端科学技術大学院大学ナノテクノロジープラットフォーム事業の一環として行われ、京都大学 大学院理学研究科 倉田博基教授、大阪工業大学教育センター 山田省二教授、大阪大学大学院理学研究科 髙城大輔助教、あいちSRセンター 仲武昌史氏、北陸先端科学技術大学院大学 村上達也氏の協力を得て行われました。 |

|||

| <用語説明> | |||

|

※1 欠陥構造

グラフェンは炭素原子が蜂の巣状(ハニカム状)に結合したシート状の物質であり、欠陥構造とはこのハニカム状の構造の変形や、カーボンそのものが欠損した穴、カーボンがそれ以外の元素(酸素など)と結合した状態等を指す。 ※2 酸化グラフェン

酸化処理によりグラファイトから化学的に剥離させた厚さ1原子層分のシート状の材料。水や有機溶媒に溶け、液体として取り扱うことができるため、任意基板へ塗布するだけでグラフェン薄膜を容易に大面積で作成することができる。しかし、酸化処理により多くの欠陥構造や酸素含有基を含むため、その伝導特性は高配向性グラファイト(HOdivG)から得られるグラフェンと比較して著しく低い。このことが酸化グラフェン材料のデバイス応用に向けて大きなボトルネックとなっている。 ※3 バンド伝導

キャリアが周期的電子構造を持つ固体結晶内を波として伝搬する伝導機構。 ※4 キャリア移動度

固体物質内におけるキャリア(電子・ホール)の動きやすさを表わし、トランジスタ性能の基本的な指標となる。 ※5 還元処理

グラファイトの酸化処理により合成された酸化グラフェンは多くの酸素含有基を含むため絶縁性を示す。電子デバイスへの応用には、これら酸素含有基を取り除くための還元処理が必須となる。 ※6 スケーラブル

製造プロセスやネットワークシステムなどにおいて現時点では小規模なものであるが、リソースの追加により大規模なものへ拡張できる能力。 ※7 ホッピング伝導

キャリアが固体結晶内の欠陥構造などに起因した局在電子準位を熱エネルギーの助けを借りて移動する伝導機構。 ※8 X線吸収微細構造スペクトル

X線を物質に照射するとX線の吸収に伴い観察対象となる原子の電子が放出し、周辺に位置する原子によって散乱・干渉が起きる。このようなX線の吸収から原子の化学状態や電子構造を調べることができる。 ※9 電子構造

固体内の原子・分子の配置に起因した電子の状態。周期的な結晶構造を持つ物質では、物質中の電子のエネルギーと運動量の関係が物質間の相互作用のためにエネルギー状態が帯状に広がったバンド構造を持つ。 ※10 透過型電子顕微鏡

観察の対象となる物質に電子を照射し、それを透過してきた電子を観察する顕微鏡。原子スケールで固体結晶の構造解析が可能。 |

|||

平成28年7月1日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/07/01-1.html協調ロボットの未来:広範囲触覚・近接センシングの簡易な実現に成功

協調ロボットの未来:広範囲触覚・近接センシングの簡易な実現に成功

ポイント

- 周囲の環境や人に対する安全な動作を実現するための近接覚と、利用者に対して安心感を提供する触覚、2つの感覚を備えたセンシングロボットアームの開発に成功した。

- 広範囲なセンシング機能を備えていながら、複雑な配線がなく、シンプルかつ耐久性の高い設計を実現した。

- センシング装置におけるデジタルツインを構築することによって、データ駆動型のセンシング機能を備えることができ、Sim2Real[用語説明]の効果を高めることにも成功した。

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)人間情報学研究領域のホ アン ヴァン(Ho Anh Van)准教授は、視覚による触覚・近接検知装置を備えたロボットアームの開発に成功した。これにより、ロボットと人間とのインターフェースに関して、人工知能(AI)を活かした人間とCyber-Physical System (CPS) [用語説明]環境における、新たな価値を創出する研究につながることが期待される。 |

【研究の背景と目的】

これまでの産業用ロボットの考え方では、人間とロボットは作業領域が明確に分離されており、ロボットは人間の安全半径内に立ち入ることが許されなかった。これは、第一義的には人間を危険から守るためだが、一方で、産業用ロボットの安全性に関する技術・研究の発展を阻害していた側面がある。安全性の確保は、最低限のセンシング技術と簡易なフェイルセーフ機能で十分とされ、研究開発のリソースは、より製品の競争力を高めるためのロボットの高速化・高精度化に注ぎ込まれてきた。しかしながら、近年の我が国における労働力不足や長引くコロナ禍による新しい生活様式の中で、これまで人間の手で行ってきた作業をロボットで代替しようとする動きが急速に高まってきている。さらに、全ての人が健康的な生活を送ることができる社会を目指すSDGsの大きな流れが加わり、現在ロボット技術に人間との調和、つまりロボットが人間と共存し、さらに人間とコラボレーションすることが強く求められている。

例えば、ロボットが人間をサポートする技術として、アームで人間を支える介護ロボットでは、介護サービスの提供を受ける人間が安心感を得られる触覚センシングの活用が検討されている。触覚は、人間同士の触れ合いにおいては愛情や信頼、思いやりを伝える重要な感覚である。しかし、ロボットの触覚技術は長年研究されてきているが、視覚技術の研究と比較すると未だ応用例は極めて少ない。また、同時に周囲の人間や環境に対する安全性を確保するためには、ロボットが周辺状況を高い精度で検知する必要があるが、特に外付けのカメラを利用する場合に、アームや利用者によって遮蔽される領域が多く、アームの近接領域の検出が困難となっている。

このような問題点に鑑み、今回、利用者が安心感を得られる接触と、安全な動作を実現する近接の両方の感覚を兼ね備えたロボットアームの技術を提案した。本研究において実現される近触覚・接覚のセンシング技術では、人間を含む周囲の環境を認識し、自立的な判断行動が可能となるロボットアームを開発することで、衝突回避等の安全性だけではなく、接触が許容される状況の判断および接触を通じた安心感の提供といった機能を有する、人工知能(AI)を搭載した協働ロボットの実現を目指す(図1)。

図1:本研究の位置付け

【研究の内容】

本研究では、低コストかつシンプルな構造を有する柔軟な触覚装置と、人間との接触を即時に検知することで、人間の行動を推定しながら人間と調和するロボットを実現した。このロボットは、人間の皮膚を模した柔軟なスキン上の複数の接触点へ加えられた力を、ロボットアームの両端に設置されたカメラが、スキンの変形の状態をリアルタイムで測定する技術によって実現した。さらに、透明なシリコンゴムと薄い柔軟な高分子分散液晶(PDLC)フィルムを組み合わせることで、柔軟なスキンの透明性をアクティブに切り替えることが可能となった(図2)。利用するPDLCフィルムは、外部から小さな電圧を印加することにより、透明/不透明を切り替えることができる。この透明/不透明の切り替えでは、近接覚と触覚の二つのモードを備え、またそのモードをシームレスに切り替えることができる。

図2:設計概念

(図2)

(右)近接覚モード(PDLCが透明):スキン内部の2台のカメラは、スキン近傍の外部オブジェクトを検知できる。

(左)触覚モード(PDLCが不透明):これまでの研究成果と同様、2台のカメラが接触または相互作用下でのスキンの歪みを検知し、触覚または力のセンシングが可能となる。

本研究で使用したロボットアームは、柔軟なスキンの内側に格子状のマーカーを備え、スキン内部に2台の小型カメラを配置している。スキンの透明性の能動的な切替えにより、近接覚と広範囲の触覚をセンシングする独創性の高い手法である。圧力センサを用いずカメラによるマーカーの変位から外力を算出することから、配線の複雑さやオクルージョン (光学遮蔽)などをほぼ完全に無くすことに成功しており、高いセンシング精度と耐久性を実現した。さらに、各モジュールの内圧を変えることでスキンの柔らかさを調整し、スキンに触れた人間に対する触感についても、制御可能である。さらに、深層学習を通じて多様な近接・接触動作・状況を予め学習させることで、人間と調和し、人間との複雑な近接・接触を実現する潜在的に高い適応性を持つと期待される。

図3:各動作モード

図3:各動作モード

<参考動画>

動作ビデオ1:https://youtu.be/NN2u8YBLITY

動作ビデオ2:https://youtu.be/m8QzvDx_vpc

今日、ロボットは、いわゆる物理的な人間とロボットの相互作用(pHRI;physical Human-Robot Interaction)シナリオのように、安全半径の外で動作しつつ、人間と同じワークスペースを共有し(共存)、さらには人間と相互作用(コラボレーション)する必要がある。pHRIでは、ロボットは衝突の可能性を回避するだけでなく、避けられない物理的接触と意図的な物理的接触の両方を安全かつ信頼できる方法で対応することが期待されている。これを達成するために、深度カメラと力/トルクセンサーの組み合わせが提案されているが 、これは、外部カメラを使用するために、先述した視覚の遮蔽の問題を有している。近年、マルチモーダル知覚(触覚、近接など)を備えた大規模センサースキンが開発されたが、センサーネットワークのデータ取得と処理が複雑であるため、微調整が困難であり、衝突等の突発的な事故への応答が遅くなる可能性がある。

本研究は、ロボットの周りの多様な近接や接触動作・状況などをたった2台のカメラで検知することが可能なシンプルな構造をしており、信頼性を持つpHRIの実装方法となり得る。また、Sim2Realのプロセスで、実物の特性を再現できるデジタルツインにおいて、必要なデータ収集や学習などをシミュレーション環境で実施し、学習の結果を、実物に反映させることができ、今後の研究・開発の時間を大幅に縮小することも期待される。

本研究成果は、2023年2月28日にIEEE(米国電気電子学会)が発行する学術雑誌「IEEE Transactions on Robotics」のオンライン版に掲載された。また、2023年4月3日から7日までシンガポールで開催の、国際会議IEEE-RAS International Conference on Soft Robotics (RoboSoft 2023)で発表された。

なお、本研究は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)・戦略的創造研究推進事業さきがけ「IoTが拓く未来」研究領域(JPMJPR2038)の支援を受け行った。

【今後の展開】

本研究によって、今後の展開が期待される製品・サービスとして、次の二つが挙げられる。一つ目は、利用者がより多くの事を自分自身でできるように支援し、さらに利用者に加え、周りの状況も考慮したロボットアームを備えた車椅子への活用である。二つ目に、サービスの提供を受ける利用者に安心感や大事にされているという感覚、思いやりなどを伝えることができる介護ロボットである。将来的に、これらの製品が介護保険等の給付対象として認可されることで普及促進へと繋がることが期待される。

【論文情報等】

| (1) | |

| 題目 | Simulation, Learning, and Application of Vision-Based Tactile Sensing at Large Scale |

| 雑誌名 | IEEE Transactions on Robotics |

| 著者 | Quan Khanh Luu, Nhan Huu Nguyen, and Van Anh Ho |

| 掲載日 | 2023年2月28日 |

| DOI | 10.1109/TRO.2023.3245983 |

| (2) | |

| 題目 | Soft Robotic Link with Controllable Transparency for Vision-based Tactile and Proximity Sensing |

| 国際会議名 | the 6th IEEE-RAS International Conference on Soft Robotics (RoboSoft 2023) |

| 著者 | Quan Luu, Dinh Nguyen, Nhan Huu Nguyen, anh Van Anh Ho |

| 発表日 | 2023年4月6日 |

【用語解説】

コンピュータ内のシミュレーション等で学習したモデルを現実世界に用いるという強化学習の手法。

実世界(フィジカル)におけるデータを収集し、サイバー世界でデジタル技術などを用いて分析・知識化を行い、それをフィジカル側にフィードバックすることで、産業の活性化や社会問題の解決を図っていく仕組み。

令和5年4月12日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/04/12-1.htmlメムキャパシタと自律局所学習を用いるニューロモーフィックシステムを開発

|

| 学校法人 龍谷大学 国立大学法人 奈良先端科学技術大学院大学 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 |

メムキャパシタと自律局所学習を用いるニューロモーフィックシステムを開発

超コンパクト・低電力消費の人工知能への応用を期待

ポイント

- メムキャパシタと自律局所学習を用いるニューロモーフィックシステムを開発した。従来の人工知能と比べると、劇的なコンパクト化・低電力消費が期待できる。

- メムキャパシタとして、強誘電体キャパシタを用いることで、構造を単純なものとし、薄膜の液相プロセスを用いることで、作製プロセスも単純なものとしており、将来の高集積化が容易となる。DC電流が無く、過渡電流も減り、電力消費が大幅に減る。

- 自律局所学習として、メムキャパシタのヒステリシス特性を上手く利用することにより、結合強度の制御回路など無しに、ニューロモーフィックシステムに学習させることができ、やはり将来の高集積化が容易となる。

- 研究の成果は、「IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems」(Impact Factor=10.451)に掲載。

【概要】

| 龍谷大学 先端理工学部電子情報通信課程の木村睦研究室は、奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 中島 康彦教授、北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 徳光 永輔教授(応用物理学領域)らと共同で、メムキャパシタと自律局所学習を用いるニューロモーフィックシステムを開発しました。 メムキャパシタは、印加電圧の履歴によりキャパシタンスが変化する回路素子で、本研究では、強誘電体キャパシタを用いることで、構造を単純なものとし、Bi3.25La0.75Ti3O12 (BLT)の薄膜の液相プロセスを用いることで、作製プロセスも単純なものとしており、将来の高集積化が容易となります。従来の大規模な模倣回路やメモリスタ(可変抵抗素子)の代わりに、メムキャパシタ(可変容量素子)を用いるため、DC電流が無く、過渡電流も減り、電力消費が大幅に減ります。 また、自律局所学習は、単一素子が自分自身の駆動条件のみで特性を変化させる学習方式であり、やはり将来の高集積化が容易となります。従来のシナプス素子の結合強度の制御回路など無しに、メムキャパシタの電圧履歴のキャパシタンス特性を上手く利用することにより、メムキャパシタだけで、ニューロモーフィックシステムに学習させることができます。 従来の人工知能と比べると、劇的なコンパクト化・低電力消費が期待できます。 |

【研究の背景】

「人工知能」は、現在、さまざまな用途に用いられ、将来、SDGs・Society 5.0・IoTといった未来社会に不可欠な情報インフラです。人工知能のための代表的な技術が、生物の脳の機能を模倣することで、自己組織化・自己学習・並列分散処理・障害耐性などの特長をもつ「ニューラルネットワーク」です。しかしながら、従来のものは、ハイスペックなハードウェアで実行される複雑・長大なソフトウェアで、人工知能のために最適化されておらず、コンピュータのサイズは巨大で、電力消費は膨大であり、また、並列分散処理・障害耐性などの特長は限定的でした。ニューラルネットワークを基本的なハードウェアのレベルから生体の脳の構造で模倣し、ニューロン素子やシナプス素子を実装するのが、「ニューロモーフィックシステム」です。しかしながら、従来のものは、人工知能としての最適化が不十分で、上記の特長は完全には得られていませんでした。この原因は、(1) 大規模な模倣回路やメモリスタ(可変抵抗素子)を使うため、DC電流・過渡電流が大きく、電力消費が大きい (2) 大規模なシナプス素子の結合強度の制御回路を使うため、サイズが大きいということによります。

【研究の目的】

そこで、本研究では、ニューロモーフィックシステムにおいて、(1) 模倣回路やメモリスタ(可変抵抗素子)の代わりに、メムキャパシタ(可変容量素子)を用いるため、DC電流が無く、過渡電流も減り、電力消費が大幅に減る (2) シナプス素子の結合強度の制御回路の代わりに、自律局所学習を用いるため、サイズが小さいということを目的とします。

【メムキャパシタ】

メムキャパシタは、印加電圧の履歴によりキャパシタンスが変化する回路素子です。本研究では、強誘電体キャパシタを用いることで、構造を単純なものとし、Bi3.25La0.75Ti3O12(BLT)の薄膜の液相プロセスを用いることで、作製プロセスも単純なものとしており、将来の高集積化が容易となります。ここでは、クロスバー型でメムキャパシタを作製し、印加電圧の履歴により強誘電体キャパシタの自発分極が変化することで、キャパシタンスが変化する回路素子を実現しています。

メムキャパシタ

【自律局所学習】

自律局所学習は、単一素子が自分自身の駆動条件のみで特性を変化させる学習方式であり、やはり将来の高集積化が容易となります。メムキャパシタの電圧履歴のキャパシタンス特性を上手く利用することにより、シナプス素子の結合強度の制御回路など無しに、メムキャパシタだけで、ニューロモーフィックシステムに学習させることができます。学習フェーズでは、シンプルに、クロスバー型の横電極と縦電極に電圧を印加するだけで、必要なキャパシタンスの変化が誘起されます。推論フェーズでも、シンプルに、横電極に電圧印加し、縦電極の電圧を読み取るだけです。

自律局所学習

【ニューロモーフィックシステム】

メムキャパシタと自律局所学習を用いるニューロモーフィックシステムを、実際に組み立てました。アルファベットの「T」と「L」を記憶させ、わずかに異なるパターンを入力するとき、記憶した「T」または「L」のより近いほうが出力されることを確認しました。この動作は「連想記憶」というもので、文字認識や画像認識に直接に応用できるものであると同時に、問題設定により、さまざまな人工知能の取り扱う課題に応用できるものです。

ニューロモーフィックシステム

連想記憶の実験結果

【研究の意義と今後の展開】

従来の人工知能では、たとえば、いま最も有名なコグニティブシステムは、サイズは冷蔵庫10台ほど、電力消費は数百kWと言われています。本研究の基本的な成果をもとに、同様の機能のシステムを構築することを想定すると、サイズはLSI 1チップ、電力消費は20W程度と、劇的なコンパクト化・低電力消費が期待できます。SDGs・Society 5.0において、世界的なエネルギ危機を回避し、IoTにおいて、各々の機器へ搭載することが可能となります。なお、先行研究として、メモリスタと外部学習を用いるニューロモーフィックシステム(M. Prezioso, Nature, 521, 61, 2015)と比較すると、本研究で同様の機能が、低電力消費のメムキャパシタと、外部学習なしの局所自律学習で、実現できています。

【論文情報】

| 論文名 | Neuromorphic System using Memcapacitors and Autonomous Local Learning (メムキャパシタと自律局所学習を用いるニューロモーフィックシステム) |

| 掲載誌 | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS) |

| 著者 | 木村 睦(龍谷大学・奈良先端科学技術大学院大学)、石崎 勇真、宮部 雄太、吉田 誉、 小川 功人、横山 朋陽(龍谷大学)、羽賀 健一、徳光 永輔(北陸先端科学技術大学院大学)、 中島 康彦(奈良先端科学技術大学院大学) |

| DOI | 10.1109/TNNLS.2021.3106566 |

| 掲載日 | 2021年9月1日にオンライン版に掲載 |

令和3年9月3日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/09/03-1.htmlマイクロロボットを"流れ"作業で迅速に作製 -生体分子モーターによる人工筋肉で自在にプリント・動的再構成可能に-

|

国立大学法人 大阪大学 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 国立大学法人東海国立大学機構 岐阜大学 |

マイクロロボットを"流れ"作業で迅速に作製

-生体分子モーターによる人工筋肉で自在にプリント・動的再構成可能に-

【ポイント】

- マイクロ流路※1の中で、光に応答する材料を流しながら、マイクロロボット※2のボディと駆動源となるアクチュエータ※3を連続的に生産・組み立てを行う「マイクロロボットその場組み立て法」を開発

- 様々な機能をもつマイクロロボットの迅速な作製に成功

- より高機能なマイクロロボットの実現と、マイクロロボットの量産化に期待

【概要】

| 大阪大学・大学院工学研究科の森島圭祐教授、王穎哲特任研究員(常勤)は、 北陸先端科学技術大学院大学・先端科学技術研究科 バイオ機能医工学研究領域の平塚祐一准教授、岐阜大学・工学部の新田高洋教授との共同研究で、マイクロ流路内で、マイクロロボットの部品をプリント成形し、その場で組み立てることに成功しました。マイクロロボットの機械構造は光応答性ハイドロゲル※4でつくられ、アクチュエータは同じチームが開発した生体分子モーターからなる人工筋肉を利用しました。このアクチュエータと機械部品をマイクロ流路内で組み立てることにより、マイクロロボット製造の柔軟性と効率が向上しました。この方法で、様々な機能のマイクロロボットが実現されました。また、この成果により、これまで困難であった、特に柔軟な構造を持つマイクロソフトロボットの実現や、マイクロロボットの量産化が期待されます。 本研究成果は、2022年8月24日午後2時(米国時間)に発行される科学雑誌「Science Robotics」の表紙を飾りました。 |

【研究の背景】

マイクロロボット、特に柔軟な構造を持つロボットは、生物医学などの分野で非常に幅広い応用の可能性があるものの、小さなロボットにアクチュエータなど様々な機械部品を組み込むことは困難で、高機能のマイクロロボット開発の障害となっています。従来の方法では、通常、機械構造やアクチュエータなど、マイクロロボットの様々な部品を異なる場所で製造し、一つ一つ組み上げていくピック アンド プレース アセンブリによってマイクロロボットがつくられていました。この方法は時間と労力がかかり、また多くの制限があることが課題となっています。

【研究の内容】

本研究では、自然界の生体内システムの自己組織化プロセスに着想を得て、2021年に発表したプリント可能な生体分子モーターからなる人工筋肉(1)(2)に基づき、ロボット部品をその場で加工・組み立てしてマイクロロボットを製造する方法を開発しました。マイクロ流路内で、マスクレスリソグラフィー※5により、ハイドロゲル材料の機械的構造をプリントし、次に生体分子モーターからなる人工筋肉がハイドロゲル機構の狙った位置に直接プリントすることで、機構を駆動して目的の仕事を実施します(図1) 。 このその場組み立てにより、マイクロロボットを迅速に次々と生産することができます。

また、マイクロロボットに新しい人工筋肉を再プリントすることにより、アクチュエータを迅速に動的再構成し、複雑な仕事を行うマイクロロボットを実現しました(図2)。

さらに、生体分子モーターを使用する本研究とは異なる、生きた筋肉細胞を用いるアプローチとして細胞ハイブリッドロボット※6が注目されています。細胞ハイブリッドロボットは、柔軟性が高く、環境負荷が低いという利点があるものの、筋肉細胞の培養に数日かかってしまうという問題があります。本研究では、設計の柔軟性を向上させながら、製造プロセスを大幅に簡素化することに成功しました。今後のオンチッププリンティング技術の向上や人工筋肉の性能向上により、現在の細胞ハイブリッドロボットのボトルネックを打破し、実用化に向けた一歩を踏み出すことが期待される手法であると考えています。

(1) https://www.nature.com/articles/s41563-021-00969-6

(2) https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/04/20-1.html

図1 マイクロロボットその場組み立て法

図2 その場組み立て法によって製造したマイクロロボットが生体分子モーターからなる人工筋肉によって駆動する様子

【本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)】

今回の研究により、自然界の生体分子モーターによって運動が創発する自己組織化現象をオンチップ微小空間上で工学的に制御し、自在にデザインできる加工プロセスをボトムアップ的な発想でより簡便に実現できました。これにより、これまで超微小部品をトップダウン的に組み立てることが大きなボトルネックであったために遅れていた、マイクロロボットの組み立てやマイクロソフト機構のオンデマンド生産が可能になりました。今後、様々な機能を付与したマイクロロボットがオンチップ上で連続的にオンデマンド生産することが可能になり、化学エネルギーだけで駆動する超小型マイクロロボットが健康医療応用など様々な分野に展開、波及していくことが期待できます。

【特記事項】

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科研費 基盤研究(S)(課題番号22H04951)、基盤研究(A)(課題番号22H00196)、基盤研究(B)(課題番号19H02106)、学術変革領域研究(A)(課題番号21H05880)、挑戦的萌芽研究(課題番号21K18700)、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」(JPNP15009)の支援を受けて行われました。

【論文情報】

| タイトル | In situ integrated microrobots driven by artificial muscles built from biomolecular motors |

| 著者名 | Yingzhe Wang, Takahiro Nitta, Yuichi Hiratsuka ,and Keisuke Morishima |

| DOI | https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.aba8212 |

【用語説明】

ガラスや高分子材料で作製した数ミリメートルから数マイクロメートルの流路で、効率的に化学反応などを起こすことができる。微小なバイオセンサーや化学分析装置に利用されている。

数ミリメートル以下のサイズのロボットで、医療などへの応用が期待されている。

モーターやエンジンなどのように電気や化学エネルギーなどを利用して、動きや力を発生する装置。

紫外線などの光を照射することでゼリー状に固まる物質。

光照射による微細加工技術で、半導体デバイスなどの製造に利用されている。

培養細胞と機械部品を融合させて作製したロボット。

【SDGs目標】

【参考URL】

森島圭祐教授 研究者総覧URL https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/90351526dc15ef59.html

生命機械融合ウェットロボティクス領域URL http://www-live.mech.eng.osaka-u.ac.jp/

令和4年8月26日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/08/26-1.html生体分子モーターで動く人工筋肉、光で自在に作製可能 ― マイクロ・ソフトロボットの3Dプリントの実現に期待 ―

|

| 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 国立大学法人東海国立大学機構 岐阜大学 国立大学法人 大阪大学 |

生体分子モーターで動く人工筋肉、光で自在に作製可能

― マイクロ・ソフトロボットの3Dプリントの実現に期待 ―

ポイント

- 光照射した場所に自在な形状に作製できる人工筋肉の開発に成功

- 遺伝子工学的に改変した生体分子モーターからなる光応答性の分子システムを開発

- ミリメートルスケールの微小機械の駆動を実証

- マイクロロボットやソフトロボットの3Dプリントの実現に期待

| 北陸先端科学技術大学院大学・先端科学技術研究科 生命機能工学領域の平塚祐一准教授、杜釗 大学院生(博士前期課程)は、岐阜大学・工学部の新田高洋准教授、大阪大学・大学院工学研究科 機械工学専攻の森島圭祐教授、王穎哲 大学院生(博士後期課程/特任研究員)との共同研究で、筋肉のような収縮性のファイバー(以下、人工筋肉)を、光照射した場所に自在に形成させることに成功した。この人工筋肉は、生物の動きに関わるタンパク質である生体分子モーターを遺伝子工学的に改変することにより実現した。光の照射形状を変えることで自由な形状・大きさの人工筋肉が造形でき、ミリメートルスケールの微小機械の動力に利用できることを実証した。この成果は将来、これまで困難であったマイクロロボットやソフトロボットの3Dプリンタによる製造への応用が期待される。 本研究成果は、2021年4月19日(英国時間)に科学雑誌「Nature Materials」誌のオンライン版で公開された。なお、本研究は新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」(JPNP15009)、日本学術振興会(JSPS)科研費 新学術領域研究「分子ロボティクス」の支援を受けて行われた。 |

【研究背景と内容】

生物のエンジン「筋肉」は、モータータンパク質[*1]と呼ばれる生体分子モーターから構築されており、数百マイクロメートル(マイクロは100万分の1)から数十メートルまでスケーラビリティにとんだアクチュエータである。生物のエネルギー源(アデノシン三リン酸 (ATP))を用いて高い効率で力学的仕事を行うという、従来のアクチュエータと比べ質的に異なる特性を持ち、これまでには無い産業分野での応用が期待されている。しかし、筋肉自体または筋肉細胞をアクチュエータとして利用する試みは基礎研究レベルでは報告されているが、筋肉細胞の安定性・保存性の問題やアクチュエータとして組み込む技術が未発達のため、実用化には至っていない。また、筋肉組織の構成分子はほぼ同定されているが、それら構成分子から筋肉を再構築する技術は知られていなかった。

本研究では、生体内の収縮性ファイバーの形成過程に着想を得て、人工筋肉を自在に形成させる分子システムを開発した。モータータンパク質の一種であるキネシンを遺伝子工学的に改変し、フィラメント状にすることにより、レールタンパク質である微小管[*2]と混ぜるだけで、モータータンパク質の動的な機能により自己組織的に人工筋肉を形成させることができた。さらに、光照射によりモーター分子のフィラメント化を開始させ、照射した部位のみに人工筋肉を形成させることを可能とした(図1)。この人工筋肉を大きさ数ミリメートルの機械構造内に形成させることにより微小機械を駆動させることに成功した(図2)。

筋肉のような柔軟で低エネルギー・低環境負荷なアクチュエータの産業応用は期待されているが、上述のように実用化には至っていない。本研究では、生体の運動素子であるモータータンパク質分子を数ミリメートル以上の組織に構築することにより、生物の筋肉に似た機能・性質を持つ人工筋肉の製造を可能とした。特に光照射により人工筋肉の形成を開始可能なことから、たとえば光造形型の3Dプリンタに組み込めば人工筋肉の光造形などが可能になることが将来期待でき、生体材料で駆動するマイクロロボットやソフトロボットの3Dプリント技術の基盤技術となる可能性が高い。

【今後の展開】

本研究で開発された人工筋肉は、現時点では形成・収縮が同時に起こり、かつ収縮は一回のみで用途も限定される。今後、制御用の分子システムを開発することにより、可逆または振動可能な人工筋肉を開発しマイクロロボットやソフトロボットへの実装を目指す。

図1.光照射による人工筋肉形成のコンセプト図

モータータンパク質の一種キネシンを遺伝子工学的に改変し、光照射によりキネシンがフィラメント状になるように設計(K456m13とCaMLMM)。キネシンフィラメントは自身の運動能により微小管を引っ張り、自己組織的に筋肉に似た収縮性の繊維を形成する。

図2. 人工筋肉の応用例

大きさ数ミリメートルのシリコンゴム製の微小構造の周囲に、光照射により人工筋肉を形成させ、その構造を駆動させた。右上)マイクログリッパ:光照射後に人工筋肉(オレンジ色)が形成し、20秒後にグリッパが閉じる。右下)昆虫型デバイス:人工筋肉により左右に動く。左上)ロボットアーム型デバイス。左中)微小歯車の組み立て。左下)細胞サイズの微小ビーズの集積。

【研究資金】

・新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」(JPNP15009)

・日本学術振興会(JSPS)科研費 新学術領域研究「分子ロボティクス」(JP24104004)

・日本学術振興会(JSPS)科研費 基盤研究(B)(JP18H01407)

【論文情報】

| 雑誌名 | Nature Materials |

| 題名 | "A printable active network actuator built from an engineered biomolecular motor" |

| 著者名 | Takahiro Nitta, Yingzhe Wang, Zhao Du, Keisuke Morishima and Yuichi Hiratsuka* |

| 掲載日 | 2021年4月19日(英国時間)にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1038/s41563-021-00969-6 |

【用語解説】

[*1] モータータンパク質(motor protein)

生体の動きに関与するタンパク質の総称。大きさ数ナノメートル〜数十ナノメートルの分子で、代表的なものとして筋収縮に働くミオシン、細胞内の物質輸送に働くキネシン、鞭毛運動等に働くダイニンなどが挙げられる。これらは繊維状のタンパク質であるアクチンまたは微小管の上を生体のエネルギーであるATP(アデノシン三リン酸)の加水分解エネルギーを利用して一方向に動く。

[*2] 微小管(microtubule)

細胞骨格を構成する繊維状タンパク質のひとつ。大きさ数ナノメートルのチューブリンが筒状に重合することにより直径25ナノメートルの管状の繊維を形成する。キネシンやダイニンなどモータータンパク質が動くレールとして働く。

令和3年4月20日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/04/20-1.html