研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。ダイヤモンドのNV中心を用いた温度計測に成功 ~非線形光学による新しい量子センシングの可能性~

|

国立大学法人筑波大学 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 |

ダイヤモンドのNV中心を用いた温度計測に成功

~非線形光学による新しい量子センシングの可能性~

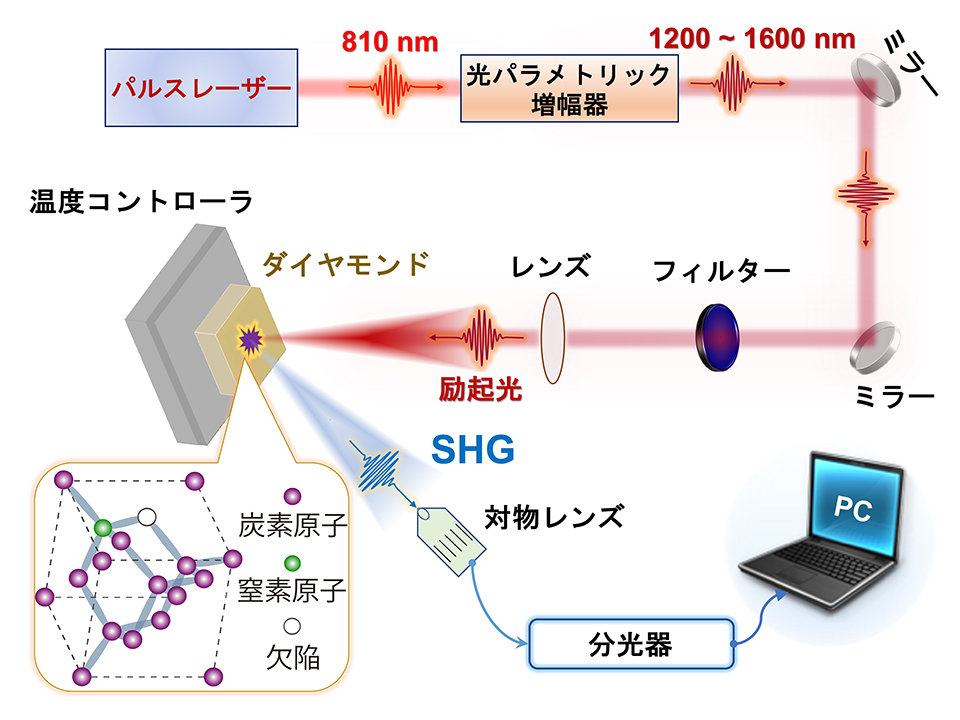

| 温度センサーは接触型と非接触型に大別されます。接触型の温度センサーには抵抗温度計、サーミスタや熱電対などが、非接触型の温度センサーには量子準位の変化で温度を読み取る量子センサーが主に用いられています。非接触型量子センサーの中でも、ダイヤモンドに導入した窒素―空孔(NV)中心と呼ばれる格子欠陥を用いたセンサーは、高空間分解能・高感度を必要とする細胞内計測やデバイス評価装置のセンサーへの応用が期待されています。 高純度のダイヤモンドは結晶学的に対称性が高く、対象点を中心に結晶を反転させると結晶構造が重なる空間反転対称性を持っています。結晶の対称性は、結晶の光学的性質を決定する上で重要な役割を担っており、空間反転対称性の有無は、非線形光学効果の発現を左右します。本研究チームは近年、ダイヤモンド結晶にNV中心を人工的に導入し、ダイヤモンド結晶の反転対称性を破ることで、2次の非線形光学効果である第二高調波発生(SHG)が発現することを報告しました。このSHGは、結晶にレーザー光を照射した際に、そのレーザー周波数の2倍の周波数の光が発生する現象です。 この成果を基に、本研究では、20℃から300℃の温度範囲において、SHG強度の変化を調べ、高温では屈折率変化による光の位相不整合によりSHG強度が大きく減少することを発見しました。 本研究成果は、ダイヤモンドベースの非線形光学による温度センシングの実現に向けた効率的かつ新しい方法を提示するものと言えます。 |

【研究代表者】

筑波大学 数理物質系

長谷 宗明教授

北陸先端科学技術大学院大学 応用物理学領域

安 東秀准教授

【研究の背景】

温度センサーは、エアコン、冷蔵庫、自動車エンジン、パソコンなどさまざまな電子機器に使用されており、温度管理や機器の性能維持に重要な役割を果たしています。温度センサーにはさまざまな種類がありますが、大きくは接触型と非接触型に分類されます。接触型の温度センサーには抵抗温度計、サーミスタ、熱電対などが用いられ、一方、非接触型の温度センサーには量子センサー注1)が主に使われています。

特に、ダイヤモンド中の窒素−空孔(NV)中心注2)を用いた非接触型量子センサーは、NV中心における量子準位間発光の共振マイクロ波周波数が温度によって変化することを原理とし、高空間分解能・高感度を必要とする細胞内計測や、デバイス評価装置のセンサーへの応用などが期待されています。ダイヤモンドのNV中心は、置換型窒素原子と炭素原子の隣の空孔からなる原子状欠陥(図1挿入図)です。

表面近傍(深さ数十ナノメートル)にNV中心を導入するには、一般に窒素イオン注入と高温アニールの組み合わせがよく用いられます。近年、ダイヤモンドのNV中心は、発光など豊かな光物性から、量子計算のためのフォトニックデバイス技術、単一光子源などへの応用が期待され、高い注目を集めています。さらに、ダイヤモンドのNV中心を用いた量子センシングが注目され、電場(電流)、磁場(スピン)の計測や、温度センサーに利用されています。一方、結晶の対称性、中でも空間反転対称性注3)の有無は、物質の光学的性質を決定する上で重要な役割を担っています。本研究チームは近年、ダイヤモンド結晶にNV中心を人工的に導入し、ダイヤモンド結晶の反転対称性を破ることで、2次の非線形光学効果である第二高調波発生(SHG)注4)を発現することを報告しましたa)。

今回、本研究チームは、NV含有ダイヤモンド結晶に赤外域の超短パルスレーザーを照射することで、第二高調波、および第三高調波の発光強度の温度依存性について研究し、非線形光学効果に基づいた温度センサーとしての可能性を探りました。

【研究内容と成果】

本研究チームは、フェムト秒(1000兆分の1秒)の時間だけ波長800nmで瞬く超短パルスレーザー注5)を波長1350nmの赤外パルス光に変換し、NV中心を導入した高純度ダイヤモンド単結晶に励起光として照射しました。これにより、ダイヤモンドの表面近傍から発生したカスケード型第三高調波(cTHG)と第二高調波の強度変化を、20℃~300℃の温度範囲で調べました。図2は、20℃(室温)から240℃までのさまざまな温度でNV含有ダイヤモンド結晶から得られた典型的な発光スペクトルを示します。室温の20℃においては、複屈折性を有するNV含有ダイヤモンド試料の角度を調整することにより、ほぼ完全な位相整合注6)が精巧に行われました。この時、SHGについては約4.7 × 10-5、cTHGについては約3.0 × 10-5の光変換効率が得られています。しかし、温度上昇に伴い、SHG および cTHG の強度は急激に減少することが分かります。

また、20℃から300℃までの非線形発光の温度同調曲線を、さらに光学調整を行わずに20℃の間隔で記録したところ、SHGとcTHGの積分強度は、低温領域(100℃以下)では、ほとんど温度変化しないことが分かりました。しかし、高温領域(150℃から300℃)では、SHG強度、cTHG強度ともに温度の上昇とともに急激に低下し、室温で得られる信号強度に比べてほぼ1桁低い信号強度が観測されました。一方、NV中心を導入する前の純粋なダイヤモンド結晶のTHG強度は、温度の上昇とともにゆっくり減少することが分かりました。ダイヤモンド結晶では、屈折率の温度変化による位相不整合により、格子温度の上昇に伴ってSHG強度が減少したと考えられます(図3)。このように、NV含有ダイヤモンドのSHGから得られる温度センサーとしての感度(dI/dT=0.81%/℃)は、高純度ダイヤモンドのTHGから得られる温度感度(dI/dT=0.25%/℃)よりも3倍以上大きく、非線形光学効果に基づいた温度センシング技術開発への大きな可能性を示すものでした。

【今後の展開】

本研究チームは、2次の非線形光学効果である第二高調波発生や電気−光学効果を用いた量子センシング技術を深化させ、最終的にダイヤモンドを用いたナノメートルかつ超高速時間領域(時空間極限領域)での量子センシングの研究を進めています。NV含有ダイヤモンドにおいては、NV中心の配向をそろえることでSHGの変換効率が高まると期待されます。また、NV含有ダイヤモンドは、チップ状に加工することで、走査型プローブ顕微鏡のプローブとしての役割も果たし、さまざまな先端材料に対して有効なナノメートル分解能をもつ温度センサーを実現できる可能性を秘めています。今後は、フェムト秒(1000兆分の1)パルスレーザー技術が持つ高い時間分解能と、走査型プローブ顕微鏡注7)が持つ高い空間分解能とを組み合わせ、ダイヤモンドのNV中心から引き出したSHGなどの2次の非線形光学効果が、電場や温度のセンシングに幅広く応用できることを示していきます。

【参考図】

| 図1.本研究に用いた実験装置の概略 挿入図は、ダイヤモンド結晶中の窒素―空孔(NV)中心の原子構造を示している。 |

図2.実験結果

第二高調波発生(SHG)とカスケード型第三高調波発生(cTHG)スペクトルの結晶温度依存性。五つの値:20℃(室温)、90℃、160℃、200℃、240℃に、黒、濃い赤、オレンジ、緑、紫の線が対応する。

| 図3.ダイヤモンド結晶における位相整合 NVダイヤモンド結晶における温度、屈折率(赤線)、およびSHG強度の関係を示す。 |

【用語解説】

注1)量子センサー

量子化した準位や量子もつれなどの量子効果を利用して、磁場、電場、温度などの物理量を超高感度で計測するセンサーのこと。

注2)窒素−空孔(NV)中心

ダイヤモンドは炭素原子から構成される結晶だが、結晶中に不純物として窒素(Nitrogen)が存在すると、そのすぐ隣に炭素原子の抜け穴(空孔:Vacancy)ができることがある。この窒素と空孔が対になった「NV(Nitrogen-Vacancy)中心」は、ダイヤモンドの着色にも寄与する色中心(カラーセンター)と呼ばれる格子欠陥となる。NV中心には、周辺環境の温度や磁場の変化を極めて敏感に検知して量子状態が変わる特性があり、この特性をセンサー機能として利用することができる。このため、NV中心を持つダイヤモンドは「量子センサー」と呼ばれ、次世代の超高感度センサーとして注目されている。

注3)空間反転対称性

三次元空間の直交座標系(x, y, z)において、結晶中の全ての原子を(x, y, z) → (-x, -y, -z)と反転操作しても元の結晶と完全に一致すること。

注4)第二高調波発生

同じ周波数(波長)を持つ二つの光子が非線形光学結晶に入射すると、入射した光子の2倍の周波数(半分の波長)の光が発生する現象のこと。2次の非線形光学効果(電場振幅の二乗に比例する効果)の一種である。同様に、第三高調波発生は三つの光子から入射した光子の3倍の周波数の光が発生する3次の非線形光学効果である。

注5)超短パルスレーザー

パルスレーザーの中でも、特にパルス幅(時間幅)がフェムト秒以下の極めて短いレーザーのことをいう。光電場の振幅が極めて大きいため、2次や3次の非線形光学効果を引き起こすことができる。

注6)位相整合

基本波レーザー光とそれから発生する第二高調波(或いは第三高調波)の位相速度が一致することである。位相整合を満たす方法として、複屈折性を有する結晶の角度を回転させることで二つの異なる波長に対する屈折率を位相整合条件に一致させることができる。位相不整合が起こると第二高調波の強度が減少することが知られている。

注7)走査型プローブ顕微鏡

小さいプローブ(探針)を試料表面に近接させ、探針を表面に沿って動かす(走査する)ことで、試料の原子レベルの表面構造のみならず、温度や磁性などの物理量も画像化できる顕微鏡である。

【研究資金】

本研究は、国立研究開発法人 科学技術振興機構 CREST「ダイヤモンドを用いた時空間極限量子センシング」(グラント番号:JPMJCR1875)(研究代表者:長谷 宗明)による支援を受けて実施されました。

【参考文献】

a) Aizitiaili Abulikemu, Yuta Kainuma, Toshu An, and Muneaki Hase, 2021, Second-harmonic generation in bulk diamond based on inversion symmetry breaking by color centers. ACS Photonics 8, 988-993 (doi:1021/acsphotonics.0c01806).

【掲載論文】

| 題 目 | Temperature-dependent second-harmonic generation from color centers in diamond. (ダイヤモンドの色中心からの温度依存的な第二高調波発生) |

| 著者名 | Aizitiaili Abulikemu, Yuta Kainuma, Toshu An, and Muneaki Hase |

| 掲載誌 | Optics Letters |

| 掲載日 | 2022年3月1日(著者版先行公開) |

| DOI | 10.1364/OL.455437 |

令和4年3月9日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/03/09-1.html多機能ナノ粒子を用いて、無傷のリソソームを迅速かつ高純度に単離する手法を開発

|

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 国立大学法人東北大学 |

多機能ナノ粒子を用いて、無傷のリソソームを迅速かつ高純度に単離する手法を開発

ポイント

- 磁性―プラズモンハイブリッドナノ粒子を哺乳動物細胞のリソソーム内腔へエンドサイトーシス*1経路で高効率に送達することに成功

- ハイブリッドナノ粒子の細胞内輸送過程をプラズモンイメージング*2によって精確に追跡することで、高純度にリソソームを磁気分離するための最適培養時間を容易に決定可能

- リソソーム内腔にハイブリッドナノ粒子を送達後、細胞膜を温和に破砕し、4℃で30分以内にリソソームを磁気分離することで、細胞内の状態を維持したままリソソームの高純度単離に成功

| 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長:寺野 稔、石川県能美市) 先端科学技術研究科 前之園 信也 教授、松村 和明 教授、平塚 祐一 准教授の研究チームは、東北大学(総長:大野 英男、宮城県仙台市)大学院生命科学研究科の田口 友彦教授と共同で、磁気分離能(超常磁性)とバイオイメージング能(プラズモン散乱*3特性)を兼ね備えた多機能ナノ粒子(磁性―プラズモンハイブリッドナノ粒子)を用いて、細胞内の状態を維持したままリソソームを迅速かつ高純度に単離する技術を世界で初めて開発しました。 |

【背景と経緯】

リソソームは60を超える加水分解酵素とさまざまな膜タンパク質を含む細胞小器官(オルガネラ)で、タンパク質、炭水化物、脂質、ヌクレオチドなどの高分子の分解と再利用に主要な役割を果たします。これらの機能に加えて、最近の発見では、リソソームがアミノ酸シグナル伝達にも関与していることがわかってきています。リソソーム機能障害に由来する疾患も数多く存在します。そのため、リソソームの機能をより深く理解することは基礎生物学においても医学においても重要な課題です。

リソソームの代謝物の探索は、近年急速に関心が高まっている研究分野です。たとえば、飢餓状態と栄養が豊富な状態でリソソームの代謝物を研究することにより、アミノ酸の流出がV-ATPaseおよびmTORに依存することが示されました(M. Abu-Remaileh et al., Science, 2017, 358, 807)。このように、外部刺激に応答したリソソームの動的な性質を調べるためには、リソソームを細胞内の状態を維持したまま迅速かつ高純度に分離する必要があります。

一般的に、リソソームの単離は密度勾配超遠心分離法*4によって行われていますが、密度勾配超遠心分離法には二つの大きな問題があります。まず一つ目の問題として、細胞破砕液にはほぼ同じ大きさと密度を持ったオルガネラが多種類あるため、得られた画分にはリソソーム以外の別のオルガネラが不純物として混ざっていることがよくあります。したがって、リソソーム画分のプロテオミクス解析を行っても、完全な状態のリソソームに関する情報を得ることができません。二つ目の問題として、分離プロセスに長い時間がかかるため、リソソームに存在する不安定なタンパク質は脱離、変性、または分解される可能性があります。この問題も、リソソームに関する情報を得ることを大きく妨げます。

これらの問題を克服するために、リソソームを迅速に単離するための他の技術が開発されました。たとえば、磁気ビーズを用いた免疫沈降法*5によってリソソームを迅速に分離できることが示されました(M. Abu-Remaileh et al., Science, 2017, 358, 807)。しかし、この手法では、ウイルスベクターのトランスフェクションなどによって抗体修飾磁気ビーズが結合できるリソソーム膜貫通タンパク質を発現させる必要があります。この方法は、密度勾配超遠心分離法よりも高純度のリソソーム画分が得られますが、リソソーム膜のタンパク質組成とその後のプロテオミクス解析に悪影響を与える可能性が指摘されています(J. Singh et al., J. Proteome Res., 2020, 19, 371-381.)。

【研究の内容】

本研究では、無傷のリソソームを迅速かつ効率的に分離する新たな単離法として、アミノデキストラン(aDxt)で表面修飾したAg/FeCo/Ag コア/シェル/シェル型磁性―プラズモンハイブリッドナノ粒子(MPNPs)をエンドサイトーシス経路を介してリソソームの内腔に集積した後、細胞膜を温和に破砕し、リソソームを磁気分離するという手法を開発しました(図1)。リソソームの高純度単離のためには、エンドサイトーシス経路におけるaDxt結合MPNPs(aDxt-MPNPs)の細胞内輸送を精確に追跡することが必要となります。そこで、aDxt-MPNPsとオルガネラの共局在の時間変化を、aDxt-MPNPsのプラズモンイメージングとオルガネラ(初期エンドソーム、後期エンドソームおよびリソソーム)の免疫染色によって追跡しました(図2)。初期エンドソームおよび後期エンドソームからのaDxt-MPNPsの脱離と、リソソーム内腔へのaDxt-MPNPsの十分な蓄積に必要な最適培養時間を決定し、その時間だけ培養後、リソソームを迅速かつマイルドに磁気分離しました。細胞破砕からリソソーム単離完了までの経過時間(tdelay)と温度(T)を変化させることにより、リソソームのタンパク質組成に対するtdelayとTの影響をアミノ酸分析によって調べました。その結果、リソソームの構造は細胞破砕後すぐに損なわれることがわかり、リソソームを可能な限り無傷で高純度で分離するには、tdelay ≤ 30分およびT = 4℃という条件で磁気分離する必要があることがわかりました(図3)。これらの条件を満たすことは密度勾配超遠心分離法では原理的に困難であり、エンドサイトーシスという細胞の営みを利用して人為的にリソソームを帯磁させて迅速かつ温和に単離する本手法の優位性が明らかとなりました。

本研究成果は、2022年1月3日(米国東部標準時間)に米国化学会の学術誌「ACS Nano」のオンライン版に掲載されました。

【今後の展開】

本手法はリソソーム以外のオルガネラの単離にも応用可能な汎用性のある技術であり、オルガネラの新たな高純度単離技術としての展開が期待されます。

図1 磁性―プラズモンハイブリッドナノ粒子を用いたリソソームの迅速・高純度単離法の概念図

| 図2 COS-1細胞におけるaDxt-MPNPsの細胞内輸送。 (A)aDxt-MPNPsの細胞内輸送の概略図(tは培養時間)。 (B)aDxt-MPNPsとリソソームマーカータンパク質(LAMP1)の共局在を示す共焦点レーザー走査顕微鏡像 (核:青、aDxt-MPNPs:緑、リソソーム:赤)。 aDxt-MPNPsはプラズモンイメージングによって可視化。 スケールバーは20 µm。 |

| 図3 単離されたリソソームのウエスタンブロッティングおよびアミノ酸組成分析の結果。 (A)ネガティブセレクション(NS)およびポジティブセレクション(PS)画分。 (B)PS画分の共焦点レーザー走査顕微鏡画像(緑:aDxt-MPNPs、赤:LAMP1)。 (C)NSおよびPS画分、および細胞破砕液のウエスタンブロット結果。 (D)異なる温度でtdelayを変化した際に得られたリソソーム画分のアミノ酸含有量の変化。 水色(4℃、tdelay = 30分)、青(4℃、tdelay = 120分)、ピンク(25℃、tdelay = 30分)、 および赤(25℃、tdelay = 120分)。 |

【論文情報】

| 掲載誌 | ACS Nano |

| 論文題目 | Quick and Mild Isolation of Intact Lysosomes Using Magnetic-Plasmonic Hybrid Nanoparticles (磁性―プラズモンハイブリッドナノ粒子を用いた完全な状態のリソソームの迅速かつ温和な単離) |

| 著者 | The Son Le, Mari Takahashi, Noriyoshi Isozumi, Akio Miyazato, Yuichi Hiratsuka, Kazuaki Matsumura, Tomohiko Taguchi, Shinya Maenosono* |

| 掲載日 | 2022年1月3日(米国東部標準時間)にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1021/acsnano.1c08474 |

【用語説明】

*1.エンドサイトーシス:

細胞が細胞外の物質を取り込む過程の一つ

*2.プラズモンイメージング:

プラズモン散乱を用いて、光の回折限界以下のサイズの金属ナノ粒子を光学顕微鏡(蛍光顕微鏡や共焦点顕微鏡など)で可視化すること

*3.プラズモン散乱:

金属ナノ粒子表面での自由電子の集合振動である局在表面プラズモンと可視光との相互作用により、可視光が強く散乱される現象

*4.密度勾配超遠心分離法:

密度勾配のある媒体中でサンプルに遠心力を与えることで、サンプル中の構成成分がその密度に応じて分離される方法

*5.免疫沈降法:

特定の抗原を認識する抗体を表面修飾したビーズ用い、標的抗原が発現したオルガネラを細胞破砕液中から選択的に分離する免疫化学的手法

令和4年1月5日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/01/05-2.htmlナノ粒子と近赤外レーザー光でマウス体内のがんを検出・治療できる! ~ ガンマ線架橋したゼラチン-液体金属ナノ粒子の開発により実現 ~

|

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 |

ナノ粒子と近赤外レーザー光でマウス体内のがんを検出・治療できる!

~ ガンマ線架橋したゼラチン-液体金属ナノ粒子の開発により実現 ~

ポイント

- 液体金属に生体分子を吸着させた複合体へのガンマ線照射によりコア-シェル型の構造を持つナノ粒子の作製に成功

- ガンマ線架橋したゼラチン-液体金属ナノ粒子がEPR効果により腫瘍に集積し、マウスに移植したがんの可視化と、光熱変換によるがん治療が可能であることを実証

- 当該ナノ粒子と近赤外光を組み合わせた新たながん診断・治療技術の創出に期待

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科 物質化学領域の都 英次郎准教授とセキ ウン大学院生(博士前期課程)は、量子科学技術研究開発機構(理事長・平野 俊夫、千葉県千葉市)、高崎量子応用研究所 先端機能材料研究部(群馬県高崎市)の田口 光正上席研究員(「生体適合性材料研究プロジェクト」プロジェクトリーダー)、木村 敦上席研究員と共同で、量子ビーム(ガンマ線*1)架橋技術を用いて、ガリウム-インジウム合金から成る液体金属*2 表面に様々な生体高分子(ゼラチン、DNA、レシチン、牛血清蛋白質)がコートされ、安定な状態を保つことができるコア-シェル型*3 のユニークな構造を有すナノ粒子の作製に成功した(図1)。得られたゼラチン-液体金属ナノ粒子は、EPR効果*4 によって大腸がんを移植したマウス体内の腫瘍内に集積し、生体透過性の高い近赤外レーザー光*5 により、がん患部の可視化と光熱変換による治療が可能であることを実証した。さらに、マウスがん細胞とヒト正常細胞を用いた細胞毒性試験と生体適合性試験を行い、いずれの検査からもゼラチン-液体金属ナノ粒子が生体に与える影響は極めて少ないことがわかった。当該ナノ粒子と近赤外レーザー光を組み合わせた新たながん診断・治療技術の創出が期待される。 |

【研究背景と内容】

ガリウム・インジウム(Ga/In)合金からなる室温で液体の金属(液体金属)は、高い生体適合性と優れた物理化学的特性を有することが知られており、とりわけナノ粒子化した液体金属をバイオメディカル分野に応用する研究に大きな注目が集まっている。研究チームでも、液体金属をがん患部に送り込むことができれば、生体透過性の高い近赤外レーザー光を用いることで、患部の可視化や光熱変換を利用した、新たながんの診断や治療が実現できるのではないかと考え、研究をスタートさせた。

液体金属をナノ粒子化するためには煩雑な合成プロセスが必要であり、ナノ粒子化した液体金属の構造や機能を溶媒中で安定的に保持させることは難しい。そこで、研究チームは、液体金属をがん患部まで送り、がん細胞内に取り込ませるために、液体金属表面に生体高分子(ゼラチン、DNA、レシチン、牛血清蛋白質)を吸着させたコア-シェル型ナノ粒子の作製を試みた。Ga/In液体金属と生体分子の混合物に超音波照射することで、コア-シェル型ナノ粒子を形成できることを見出したが、そのままではナノ粒子の構造を水中で安定的に維持させることはできなかった。

この問題を解決するために、ナノ粒子表面の生体高分子がバラバラにならないよう、量子ビーム(ガンマ線)架橋反応を利用すれば、架橋剤などの細胞毒性を有する薬剤を用いることなく、生体高分子の特性を保持したまま安定化できると考えた。この方法でガンマ線架橋したゼラチン-液体金属ナノ粒子は、30日以上の粒径安定性を有していること、細胞に対し高い膜浸透性を有し毒性が無いこと、近赤外レーザー光照射により発熱が起こることが確認できたため、がん患部の可視化と治療効果について試験を行った。

大腸がんを移植して10日後のマウスに、ゼラチン-液体金属ナノ粒子を投与し、4時間後に740~790 nmの近赤外光を当てたところがん患部だけが蛍光を発している画像が得られ、当該ナノ粒子がEPR効果によりがん組織に取り込まれていることが分かった(図2(左))。そこで、当該ナノ粒子が集積した患部に対して808 nmの近赤外レーザー光を照射したところ、光熱変換による効果で26日後には、がんを完全に消失させることに成功した(図2(右))。

さらに、ゼラチン-液体金属ナノ粒子の細胞毒性と生体適合性を評価した。2種類の細胞[マウス大腸がん由来細胞(Colon-26)、ヒト胎児肺由来正常線維芽細胞(MRC5)]を培養する培養液中に、ゼラチン-液体金属ナノ粒子を、添加量を変えて投与・分散させ、24時間後に細胞内小器官であるミトコンドリアの活性を指標として細胞生存率を測定した結果、細胞生存率の低下は見られず、細胞毒性はなかった(図3)。また、ゼラチン-液体金属ナノ粒子をマウスの静脈から投与し、生体適合性を血液検査(1週間調査)と体重測定(約1ヵ月調査)により評価したが、いずれの項目でもゼラチン-液体金属ナノ粒子が生体に与える影響は極めて少ないことがわかった。

これらの成果は、今回開発した生体高分子のナノ粒子コーティング技術が、革新的がん診断・治療法の基礎に成り得ることを示すだけでなく、ナノテクノロジー、光学、量子ビーム工学といった幅広い研究領域における材料設計の技術基盤として貢献することを十分期待させるものである。

本成果は、2021年12月20日に先端材料分野のトップジャーナル「Applied Materials Today」誌(Elsevier発行)のオンライン版に掲載された。なお、本研究は、日本学術振興会科研費(基盤研究A)及び総合科学技術・イノベーション会議 官民研究開発投資拡大プログラム(Public/Private R&D Investment Strategic Expansion PrograM:PRISM)の支援のもと行われたものである。

図1. ガンマ線を利用した生体分子-液体金属ナノ複合体の合成と当該ナノ粒子を活用した光がん療法の概念。

LM: 液体金属、NIR: 近赤外、FL: 蛍光。

図2. ナノ粒子をがん患部に集積・可視化(左)し、光照射によりがんを治療(右)。

図3. CCK-8法によるゼラチン-液体金属ナノ粒子の細胞毒性評価。

赤:マウスの大腸がん細胞、グレー:ヒトの正常細胞、

RIPA: Radioimmunoprecipitation Buffer(細胞や組織の溶解に

使用される緩衝液、本実験の陽性対照に利用)

【論文情報】

| 掲載誌 | Applied Materials Today |

| 論文題目 | Sonication- and γ-ray-mediated biomolecule-liquid metal nanoparticlization in cancer optotheranostics |

| 著者 | Qi Yun, Atsushi Kimura, Mitsumasa Taguchi, Eijiro Miyako* |

| 掲載日 | 2021年12月20日にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1016/j.apmt.2021.101302 |

【関連研究情報】

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)、先端科学技術研究科物質化学領域の都研究室では、近赤外レーザー光により容易に発熱するナノ材料の特性(光発熱特性)に注目し、これまでに、"三種の神器"を備えた多機能性グラフェン(2020年4月23日 JAISTからプレス発表)、ナノテクノロジーと遺伝子工学のマリアージュ(2020年8月17日 JAISTからプレス発表)、がん光細菌療法の新生(2021年2月16日JAISTからプレス発表)などの光がん療法を開発している。

量子科学技術研究開発機構(QST)、先端機能材料研究部プロジェクト「生体適合性材料研究」では、量子ビーム微細加工技術による先端医療デバイスの創製の一環として、これまでに、診断や創薬における微量検体の分析性能が数10倍に!(2019年6月25日 QSTからプレス発表)、平面状の細胞シートが立体的に!細胞が自分の力でシートを3次元化(2021年7月14日QSTからプレス発表)などの機能性材料作製技術を開発している。

【用語説明】

*1 ガンマ線

ガンマ線とは、放射性同位元素(コバルト60など)の崩解によって放出される量子ビームの一種。

*2 液体金属

室温以下あるいは室温付近で液体状態を示す金属のこと。例えば、水銀(融点マイナス約39℃)、ガリウム(融点約30℃)、ガリウム-インジウム合金(融点約15℃)がある。

*3 コア-シェル型

コアは核、シェルは殻を意味し、一つの粒子で核と殻の素材が異なるものをこのように呼ぶ。

*4 EPR効果

100nm以下のサイズに粒径が制御された微粒子は、正常組織へは漏れ出さず、腫瘍血管からのみがん組織に到達して患部に集積させることが可能である。これをEPR効果(Enhanced Permeation and Retention Effect)という。

*5 近赤外レーザー光

レーザーとは、光を増幅して放射するレーザー装置、またはその光のことである。レーザー光は指向性や収束性に優れており、発生する光の波長を一定に保つことができる。とくに700~1100 nmの近赤外領域の波長の光は生体透過性が高いことが知られている。

令和3年12月21日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/12/21-1.htmlナノ粒子中のサブパーセントの局所ひずみを捉える解析手法を開発 ―電子顕微鏡とデータ科学による究極の精密測定―

|

| 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 国立大学法人 九州大学 |

ナノ粒子中のサブパーセントの局所ひずみを捉える解析手法を開発

―電子顕微鏡とデータ科学による究極の精密測定―

ポイント

- 電子顕微鏡とデータ科学を組み合わせることで、局所ひずみを高精度に測定

- 0.2%というわずかな局所ひずみをも検出できる精密さを達成

- 棒状ナノ粒子には表面形状の曲率変化に起因する約0.5%の局所膨張ひずみが生じることを発見

| 北陸先端科学技術大学院大学・先端科学技術研究科 応用物理学領域の麻生 浩平助教、大島 義文教授と、九州大学・大学院工学研究院のJens Maebe大学院生 (修士課程、当時)、Xuan Quy Tran研究員、山本 知一助教、松村 晶教授は、原子分解能電子顕微鏡法とデータ科学的手法であるガウス過程回帰を組み合わせることによって、ナノメートルサイズの粒子の中のわずか0.2%という局所ひずみを測定できる解析手法の開発に成功しました。開発した手法によって金のナノ粒子を解析したところ、棒状の粒子の内部では、先端付近で長さ方向に0.5%膨張したひずみを見出しました。この膨張ひずみは、粒子の先端部分で表面の形状(曲率)が変化しているために生じたこともわかりました。ナノ粒子の形状に由来して内部に局所ひずみが生じるという新たな発見と、ひずみを精密に捉える新規な手法は、ナノ物質内での原子配列と機能の理解に役立つと期待されます。 本研究成果は、2021年7月7日(米国東部標準時間)に科学雑誌「ACS Nano」誌のオンライン版で公開されました。 本研究は、日本学術振興会(JSPS)科研費基盤研究(B) (25289221、18H01830)と科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業 ACCEL「元素間融合を基軸とする物質開発と応用展開」(研究代表者:北川 宏、研究分担者:松村 晶、プログラムマネージャー:岡部 晃博、研究開発期間:2015年8月~2021年3月、(JPMJAC1501))の支援を受けて行われました。 |

【研究背景と内容】

わずかな原子間距離の局所変化 (局所ひずみ) によって、磁性や触媒特性などといった様々な材料物性が左右されます。そのため、材料の局所ひずみを精密に測定する手法が求められてきました。ここ20年間で走査透過電子顕微鏡(STEM)の空間分解能が大きく向上して、原子状態の観察と解析が可能になりました。ナノメートルサイズの金の粒子をSTEMで観察したのが図1aです。ナノ粒子の内部に原子位置に対応した明るい点が整列して現れて見えます。原子は一見すると結晶構造を作って規則正しく周期的に配列しています。

しかし、図1aのSTEM像から原子の位置を特定して詳しく解析すると、場所によって原子は周期配列からわずかにずれて変位していることがわかりました。それをマップにしたのが図1bです。紙面左方向に大きく変位する原子が暗い青、紙面右方向に大きく変位する原子が明るい黄色でそれぞれ表されています。マップを遠目から見てみると、左から右手に向かって滑らかに、青色から黄色へと変化しているように見えます。しかし局所的には波のような細かい変化が全体を覆っています。この細かな変化は、像から原子位置を正しく特定できなかったために含まれる揺らぎノイズで、変位の変化率に相当するひずみを求めるうえで大きな障害になります。このノイズ成分を低減するには、長い時間 (カメラの露光時間に相当) をかけて計測して像質を改善するのがこれまでの一般的方法でしたが、計測時間が長くなるとその間の装置の機械的・電気的な状態のわずかな乱れの影響で像がゆがんでしまうという問題がありました。

そこで研究グループは、様々な分野で活用されているデータ科学手法のガウス過程回帰に着目しました。ガウス過程回帰では、データの真の姿は滑らかに変化すると仮定して、観測データにはこの真の姿に細かな揺らぎノイズが付加されていると考え、この順序をさかのぼることでデータの真の姿を予測します。ガウス過程回帰を図1bのマップに適用したところ、滑らかに変化する主要な成分だけを取り出すことに成功しました (図1c)。得られた変位の棒の長さ方向の変化率を求めて、局所的なひずみの分布をマップしたのが図1dです。開発した手法の精度を確かめるために、元データから直に、およびガウス過程回帰を適用して求めた場合のひずみ値の分布を比較したのが図1eです。元データでは標準偏差で1.1%の広がりがあるのに対して、ガウス過程回帰を用いることでその広がりが0.2 %に狭くなっており、ノイズ成分の除去によって有意に観測されるひずみ量の下限が大きく改善しました。

図1dに戻って見ると、棒の胴体部分と先端の半球部分の境目付近が明るい黄色になっており、この部分では棒の長さ方向に約0.5%膨張した局所ひずみが生じています。ナノ粒子では、表面積を小さくしようとして表面から内部に向かって力が作用するために、収縮ひずみが生じていると考えられていました。しかし、円筒状の胴体部と半球状の先端部からなる棒状の粒子では、2つの部分の表面曲率が異なることから内部にかかる力の向きと大きさに違いが生まれて、局所的に膨張するひずみ場が生ずることがわかりました。このように、原子位置の精密な解析が可能になって、ナノ粒子の局所形状によって内部のひずみの状態が変化することが発見できました。この新たな発見と、本成果で生み出された精密な解析手法は、ナノ構造材料の原子配置とそれによって引き起こされる機能に関する理解を深めることにつながると期待されます。

(b) 元データから得た原子変位マップ。紙面左方向への大きい変位が暗い青、紙面右方向への大きい変位が明るい黄色で表示される。細かく変化するノイズ成分が目立っている。

(c) ガウス過程回帰によって予測された真の変位。ノイズ成分の除去に成功している。

(d) 紙面横方向の変位の変化率(局所ひずみ)マップ。明るい黄色になっている両端部分では膨張ひずみが生じている。

(e) 元データとガウス過程回帰後のひずみ分布。ガウス過程回帰を用いることで、分布の広がりが1.1%から0.2%にまで狭まっており、微小な局所ひずみの検出が可能になった。

【研究資金】

・日本学術振興会(JSPS)科研費 基盤研究(B)(25289221、18H01830)

・科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業ACCEL (JPMJAC1501)

【論文情報】

| 雑誌名 | ACS Nano |

| 題名 | Subpercent Local Strains Due to the Shapes of Gold Nanorods Revealed by Data-Driven Analysis |

| 著者名 | Kohei Aso*, Jens Maebe, Xuan Quy Tran, Tomokazu Yamamoto, Yoshifumi Oshima,Syo Matsumura |

| 掲載日 | 2021年7月7日(米国東部標準時間)にオンラインで掲載 |

| DOI | 10.1021/acsnano.1c03413 |

令和3年7月13日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/07/13-1.htmlダイヤモンドを用いた広帯域波長変換に成功 ~新しい量子センシング技術の糸口に~

|

国立大学法人筑波大学 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) |

ダイヤモンドを用いた広帯域波長変換に成功

~新しい量子センシング技術の糸口に~

| 強い光と物質の相互作用に関する研究は、1960年にレーザーが開発されて以降、非線形光学分野として発展してきました。その中でも特に活発に研究されているのが高調波発生です。非線形光学結晶にレーザー光を照射した際に、その周波数の整数倍の光が放出される現象で、2倍の周波数の光が発生する場合を第二高調波発生、3倍の場合を第三高調波発生と呼びます。レーザー光の波長を変換する際などに用いられます。そして近年は、光共振器や光導波路などの光通信用技術としてダイヤモンド非線形光学が進展してきました。 本研究では、ダイヤモンドの表面近傍に窒素−空孔(NV)センターと呼ばれる欠陥を導入してダイヤモンド結晶の対称性を操作し、第二高調波、第三高調波発生など、広帯域の波長変換を行うことに成功しました。 この実験で波長変換の効率を評価したところ、第二高調波が第三高調波と同程度の高効率で生成されていました。その理由として、第二高調波がダイヤモンドの表面に極めて近い深さ約35nm(nmは10億分の1メートル)の領域で発生し、第三高調波の駆動力となっていることが明らかになりました。 また、このダイヤモンド中NVセンターの非線形光学効果により、波長1350~1600nmの赤外光が、波長450~800nmの可視~近赤外光にわたる広い帯域で波長変換でき、短い波長ほどその変換効率が高いことも判明しました。 ダイヤモンド中NVセンターによる第二高調波発生、すなわち電場振幅の二乗に比例する2次の非線形光学効果が可能となれば、ダイヤモンド結晶では今までできなかった電場による屈折率変調(電気−光学効果)なども可能となり、ダイヤモンド非線形光学の新領域を開拓できます。さらに、第二高調波発生や電気−光学効果などを利用した新しい量子センシングの開発への貢献も期待されます。 |

【研究代表者】

筑波大学 数理物質系

長谷 宗明教授

北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 応用物理学領域

安 東秀准教授

【研究の背景】

天然のダイヤモンド単結晶は、地球のマントルにおいて超高温かつ超高圧下で生成されます。高純度のダイヤモンド単結晶は希少で高価なため、産業応用は限られていました。しかし、20世紀中頃から、不純物濃度が極めて低い高純度ダイヤモンド単結晶が人工的に安価に作製できるようになり、エレクトロニクスや光学分野で応用されるようになりました。

高純度ダイヤモンド単結晶は結晶学的に対称性が高く、空間反転対称性を持つ(対称点を中心に結晶を反転させると結晶構造が重なる)ため、非線形光学の観点では2次の非線形感受率注1)がゼロとなり、2次の非線形光学効果が発現しません。そのため、光学分野でのダイヤモンドの研究開発は、光カー効果注2)や2光子吸収注3)など、もっぱら3次の非線形光学効果を基に光共振器や光導波路に関する研究が行われてきました。応用上でも重要である2次の非線形光学効果の研究はほとんど行われて来なかったのです。しかし、最近の研究で、高純度ダイヤモンド単結晶に窒素−空孔(Nitrogen-Vacancy: NV)センター注4)と呼ばれる格子欠陥を導入することにより、欠陥準位を介したマイクロ波による発光制御が可能になり、この原理を用いた量子センシング注5)の研究が活発になっています。

今回、本研究チームは、高純度ダイヤモンド単結晶の表面近傍にNVセンターを導入してダイヤモンド単結晶の対称性を操作し、第二高調波注6)および第三高調波の発生について研究しました。

【研究内容と成果】

本研究チームは、フェムト秒(1000兆分の1秒)の時間だけ赤外域の波長で瞬く超短パルスレーザー注7)を、NVセンターを導入した高純度ダイヤモンド単結晶に照射し、表面近傍から発生した第三高調波に加えて、第二高調波を世界で初めて観察することに成功しました。

具体的には、波長1350nmの赤外パルスレーザー光を励起光として照射すると、第二高調波が1/2波長の約675nmに、また第三高調波が1/3波長の約450nmに発生することが明らかになりました(参考図1)。この時、レーザーを照射されたダイヤモンド単結晶は紫色(赤色と青色の混成色)に発光していることが分かります(参考図1挿入写真)。

従来のダイヤモンド中NVセンターの研究では、連続発振グリーンレーザー(波長532nm)を照射した際に、NVセンターの欠陥準位を介した発光が、約660nmを中心とした波長領域に現れることが分かっています。このような既知の発光である可能性を取り除き、今回観測された約675nmの発光が第二高調波発生であることを確かめるため、励起レーザーの波長を掃引して波長変換特性を調べました。その結果、励起レーザーの波長の変化に応じて、第二高調波だけでなく第三高調波の発光波長が逐次変化することが確かめられました(参考図2)。これにより、今回観測された発光は、常に660nmを中心とした波長領域に観測される従来の欠陥準位を介した発光ではなく、欠陥により結晶の対称性が崩れることによる2次の非線形光学効果、すなわち第二高調波発生であることが明らかになりました。さらに、その変換効率は短波長ほど大きくなり、最高で5x10-5に達することが分かりました。今回、第二高調波がダイヤモンドの表面近傍約35nmの非常に薄い領域から発生していることを鑑みても、極めて高い変換効率であることが分かります。

また、励起レーザーの偏光角を回転させることで、第二高調波と第三高調波の発光強度の変化を調べたところ、それらの偏光角依存性はNVセンターを導入する前の高純度ダイヤモンドのパターンとは明らかに異なることが分かりました(参考図3)。特に、NVセンターを導入したダイヤモンドでは、第二高調波と第三高調波のパターンが若干の回転を除けば非常に似ていることが分かり(参考図3bとc)、これらのことから、第三高調波は第二高調波が駆動力になっていることも示唆されました。

【今後の展開】

本研究チームは、2次の非線形光学効果である第二高調波発生や電気−光学効果を用いた量子センシング技術を深化させ、最終的にダイヤモンドを用いたナノメートルかつ超高速時間領域(時空間極限領域)での量子センシングの研究を進めています。今後は、フェムト秒パルスレーザー技術が持つ高い時間分解能と、走査型プローブ顕微鏡注8)が持つ高い空間分解能とを組み合わせ、ダイヤモンドのNVセンターから引き出した2次の非線形光学効果が、電場や温度のセンシングに応用できることを示していきます。さらに、今回の成果は、ダイヤモンドNVセンターにより、2次の非線形光学効果のみならず、4次、6次以上の高次の非線形光学効果の開発に貢献することが期待されます。

【参考図】

図1.本研究に用いた実験手法と結果

NVセンターを導入したダイヤモンドに波長1350nmの励起光を照射し、その発光スペクトルを分光器で測定すると、波長約675nmに第二高調波(SHG)が、また約450nmに第三高調波(THG)が発生することが分かった。これは、エネルギーω(波長にすると1350nm)の2光子からエネルギー2ω(波長にすると675nm)の第二高調波がNVセンターによる結晶の対称性の崩れから発生していることに相当する(挿入図)。

図2.変換効率の発光波長依存性

第二高調波(SHG)と第三高調波(THG)の変換効率を励起レーザーの波長を変化させて記録した。

図3.発光強度の励起光偏光角依存性とエネルギーダイヤグラム

高純度ダイヤモンド(Pure diamond)(a)およびNVセンターを導入したダイヤモンド(NV diamond)において、第二高調波(SHG) (b)と第三高調波(THG) (c)の発光強度の励起光偏光角依存性をプロットしたもの。(d) 第二高調波発生から第三高調波発生へ向かうエネルギーダイヤグラムを示す。

【用語解説】

注1) 非線形感受率

物質の光への応答は、パルスレーザー光のように光電場振幅が大きくなると振幅に比例せず、非線形な非線形光学効果となる。非線形感受率は非線形光学効果の大きさを特徴づける光学定数である。

注2) 光カー効果

媒質中に光が入射した際に、媒質の屈折率が光強度に比例して変化する現象で、1875年にJohn Kerrによって発見された3次の非線形光学効果(電場振幅の三乗に比例する効果)の一種である。

注3) 2光子吸収

二つの光子が同時に媒質に吸収される現象で、3次の非線形光学効果の一種である。

注4) 窒素−空孔(NV)センター

ダイヤモンドは炭素原子から構成される結晶だが、結晶中に不純物として窒素(Nitrogen)が存在すると、すぐ隣に炭素原子の抜け穴(空孔:Vacancy)ができることがある。この窒素と空孔が対になった「NV(Nitrogen-Vacancy)センター」は、ダイヤモンドの着色にも寄与する色中心と呼ばれる格子欠陥となる。NVセンターには、周辺環境の温度や磁場の変化を極めて敏感に検知して量子状態が変わる特性があり、この特性をセンサー機能として利用することができる。このため、NVセンターを持つダイヤモンドは「量子センサー」と呼ばれ、次世代の超高感度センサーとして注目されている。

注5) 量子センシング

量子化した準位や量子もつれなどの量子効果を利用して、磁場、電場、温度などの物理量を超高感度で計測する手法のこと。

注6) 第二高調波

二つの同じ周波数(波長)を持つ光子が非線形光学結晶に入射すると、入射した光子の2倍の周波数(半分の波長)の光を発生する現象のこと。2次の非線形光学効果(電場振幅の二乗に比例する効果)の一種である。

注7) 超短パルスレーザー

パルスレーザーの中でも特にパルス幅(時間幅)がフェムト秒以下の極めて短いレーザーのこと。光電場の振幅が極めて大きいため、2次や3次の非線形光学効果を引き起こすことができる。

注8) 走査型プローブ顕微鏡

小さいプローブ(探針)を試料表面に近接させ、探針を表面に沿って動かす(走査する)ことで、試料の原子レベルの表面構造のみならず、温度や磁性などの物理量も画像化できる顕微鏡である。

【研究資金】

本研究は、国立研究開発法人 科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業CREST「ダイヤモンドを用いた時空間極限量子センシング」(研究代表者:長谷 宗明)による支援を受けて実施されました。

【掲載論文】

| 題名 | Second-harmonic generation in bulk diamond based on inversion symmetry breaking by color centers. (色中心による反転対称性の破れに基づくバルクダイヤモンドの第二高調波発生) |

| 著者名 | Aizitiaili Abulikemu, Yuta Kainuma, Toshu An, and Muneaki Hase |

| 掲載誌 | ACS Photonics |

| 掲載日 | 2021年3月18日 |

| DOI | 10.1021/acsphotonics.0c01806 |

令和3年3月18日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/03/18-1.htmlモデル動物が群れをつくるメカニズムを解明

|

|

|

モデル動物が群れをつくるメカニズムを解明

滋賀医科大学神経難病研究センターの杉 拓磨助教、西村 正樹教授、九州大学の伊藤 浩史准教授、北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科/生命機能工学領域の永井 健講師は、動物集団が群れをつくる際のメカニズムを解明しました。これにより将来的に渋滞時や災害時の群衆の効率的な流動制御や、ロボットの群知能制御などへつながることが期待されます。この研究成果は、平成31年2月18日に英国科学誌「Nature Communications(ネイチャー・コミュニケーションズ)」に掲載されました。

<ポイント>

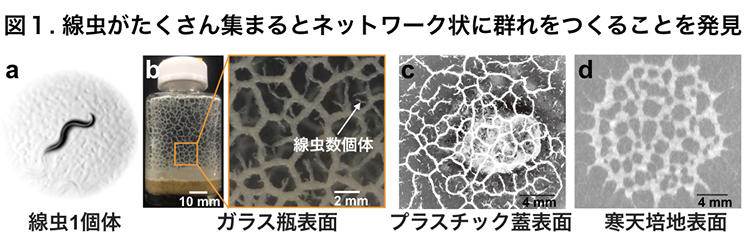

- 生物学でよく使われる線虫という動物がたくさん集まるとネットワーク状に群れることを発見。

- 線虫の群れと、人、鳥、魚の群れは共通するメカニズムで形成されることを強く示唆。

<概要>

- 半世紀近く世界中で研究されているモデル動物の線虫C. エレガンスが、集団でネットワーク状の群れをつくることを発見。世界で初めてモデル動物の集団行動の実験システムを開発。

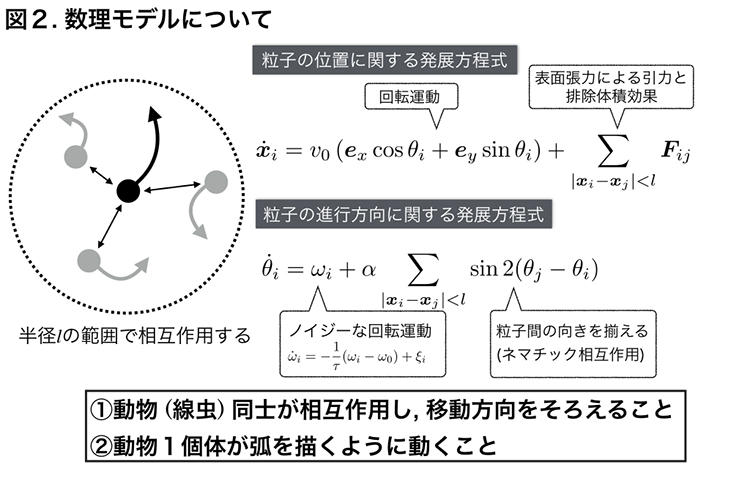

- 人、鳥、魚の群れ形成メカニズムの理論的研究で用いられてきた数理モデルをもとに数値シミュレーションを行った。

- その結果、①ぶつかった線虫が移動方向をそろえることと②線虫1個体が弧を描くように動くことが、線虫の不思議なネットワークをつくる鍵であることを明らかにした。

- 渋滞時や災害時の人の集団行動の解析やロボットの群知能の効率的制御につながることが期待できる。

<内容詳細>

【研究背景と経緯】

夕暮れどきに浮かぶ鳥の群れや水族館のイワシの群れなど、大量の動物による組織的な行動は多くの人を魅了します。また駅などの混雑時や渋滞時の人の群衆を効率的に流動させることは重要な問題です。これまで、群れ形成について理論研究が盛んに行われ、様々な群れに共通する形成メカニズムの存在が予言される一方、実験的な証明はほとんどありませんでした。これは、野外の鳥や魚の大規模な群れを実験室に再現することが不可能という、ある意味、当然の理由によるものでした。

土壌に生息する線虫C. エレガンス(図1a)は、モデル動物として半世紀近く研究され、細胞死機構の発見や緑色蛍光タンパク質の動物応用などで数々のノーベル賞の対象となりました。われわれは、線虫の体長はわずか1 mm弱であるため、仮に一度に大量飼育できれば、コンパクトな群れ形成の解析システムを作れるのではないかと考えました。さらにモデル動物としての利点である変異体を用いた解析ができることから、過去の理論的研究で提案されたメカニズムを実験的に検証できると考えました。

滋賀医科大学の杉 拓磨助教、西村 正樹教授、九州大学の伊藤 浩史准教授、北陸先端科学技術大学院大学の永井 健講師は、線虫C. エレガンスを大量飼育する方法を確立し、集団によりネットワーク状に群れをつくることを発見しました(図1)。実験と数理シミュレーションを組み合わせた解析の結果、①隣接する線虫同士が相互作用し移動方向をそろえることと②線虫1個体が弧を描くように動くことがこの群れの形成条件であることを明らかにしました(図2)。このメカニズムは人や鳥、魚の群れ形成の理論的研究から提唱されてきたものと類似していることから、本研究は、群れ形成の根底に共通のメカニズムがあることを実験で強く示唆した初めての例となります。

【研究内容】

線虫の飼育では通常、寒天培地上に塗布した大腸菌を餌として与えますが、この従来法では餌が枯渇すると線虫の増殖は止まってしまい、大量の線虫を得ることはできません。そこで本研究では、技術的ブレークスルーの1つとして、栄養に富む「ドッグフード」を線虫の餌として利用することにより、餌の枯渇なく、大量の線虫C. エレガンスを飼育することが可能になりました。そして驚くべきことに線虫集団はガラス表面(図1b)、プラスチック表面(図1c)、寒天培地表面(図1d)でネットワーク状に群れることを発見しました。この群れ形成の意味は、1個体では乾燥状態で干からびてしまう線虫が集団で群れることにより、表面張力により水を保持し、乾燥への耐性を獲得することにあると考えられます。

次に、1個体レベルと集団レベルの線虫の観察から、図2に記載の①と②が特徴的な線虫の運動であると示されました。この単純な物理的条件は過去の人や鳥、魚の群れの理論的研究から予想されたメカニズムと類似していることから、過去のこれらの研究をもとに数理モデルを作成しました。このモデルはシミュレーションにおいて線虫のネットワーク状の群れを再現しました。

つづいて、実験とシミュレーションで数理モデルのパラメータを変えた場合のそれぞれの結果の整合性を確認し、モデルの正確性を検証しました。まず上述①と②の条件(図2)に焦点をあて、線虫周囲の湿度を変えることにより相互作用の強さを変えることや(図3)、描く弧の大きさが小さい線虫変異体を用いた実験を行いました(図3)。その結果、数理モデルのシミュレーションと実験結果はよく一致しました。さらに神経科学分野の最先端テクノロジーであるオプトジェネティクス(p4参照)を用いた実験結果も再現されました。以上の実験とシミュレーションを用いた検証から、上述2条件(図2)が線虫集団による群れ形成の基本メカニズムであると結論づけました。

【今後の展開】

本研究は、人や鳥、魚などの動物集団の群れ形成に共通するメカニズムの存在を初めて実験的に示しました。今後、まずこの独自のモデル動物を用いた実験システムを用いて、さらに数理モデルの正確性を高める予定です。このようなモデルは、避難時や渋滞時の人の動きの解析につながります。実際、国内においても企業と大学が連携して、魚の群れが協調して行動する仕組みを自動運転技術に応用し、渋滞緩和に活かすための共同研究を実施しています。また、災害時や祭典での群衆の渋滞における圧死を避けるための緊急避難方法の解析は類似のモデルを用いて行われており、今後、本研究により数理モデルによる予測精度が向上すれば、効率的な避難方法の提案などにつながります。人間以外にも羊や魚の群れの効率的な制御を行うことにより、畜産や漁業などにも有用な知見を与えることも期待できます。

また、世界中で盛んなロボット開発では、ロボット単体では困難な作業を集団で行わせるため、群知能と呼ばれるアルゴリズムの開発が進められています。例えば、スイスの会社は超小型群ロボットKilobotを開発し、群制御を通して、がれき中の生存者探索や汚染物質除去などを実現しようとしています。本研究は、これらの研究分野とも密接に関連していくことが期待されます。

【参考図】

【論文情報】

| 論文名 | C. elegans collectively forms dynamical networks |

| 著者名 | Takuma Sugi*, Hiroshi Ito*, Masaki Nishimura, Ken H. Nagai* (*は責任著者) |

| 雑誌名,巻号,DOI | Nature Communications (2019年2月18日 (日本時間) 付 電子版), doi:10.1038/s41467-019-08537-y |

【研究資金情報】

- 科学研究費補助金 基盤研究(B)、若手研究(B)、新学術領域研究

- 科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業「さきがけ」

- 持田記念医学薬学振興財団

【用語説明】

- 線虫C. エレガンス

土壌に生息する非寄生性の線虫で、正式名称はセノハブダイディス・エレガンス。分子遺伝学的な解析の可能なモデル動物の1つ。半世紀近く前にシドニー・ブレナーにより利用され始め、細胞死の発見、RNA干渉の発見、緑色蛍光タンパク質の個体レベルでの応用により2002年と2006年のノーベル医学生理学賞、2008年のノーベル化学賞の対象となった。1998年には多細胞生物で初めて全ゲノム配列の解読が終了した。ヒトの遺伝子数と同程度の約2万個の遺伝子を持ち、それらの中にはヒトの遺伝子と類似したものが40%弱も含まれる。また体が透明なため、体外から体を傷つけずに蛍光観察できる。 - オプトジェネティクス

光遺伝学と呼ばれる、最先端のテクノロジー。光感受性のイオンチャネル分子を標的の神経細胞に発現させ、光刺激によりそのイオンチャネルを活性化させることで標的の神経細胞を活性化できる。線虫の場合、体が透明で光透過性が高いので、体を傷つけずに標的の神経細胞のみを活性化させることができる。本研究では、前進と後進を駆動する神経細胞にイオンチャネル分子を発現し、活性化した。

平成31年2月18日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2019/02/19-1.htmlシリセン上へ分子を線状に集積 -分子の性質を損なわずに固定することに成功-

シリセン上へ分子を線状に集積

-分子の性質を損なわずに固定することに成功-

ポイント

- シリセンへ有機分子を蒸着した結果、分子の性質が保たれたまま、シリセン上の特定の活性な場所に固定されることが分かった。

- 有機分子とシリセンのつくる界面を実験と理論計算の両面から詳細に調べた例はなく、世界で初めての成果。

|

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・浅野 哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科応用物理学領域の高村 由起子准教授、アントワーヌ・フロランス助教らは、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン、ユーリッヒ総合研究機構、東京大学物性研究所と共同でシリセン上にヘモグロビン様の有機分子がその性質を保持した状態で固定されることを発見しました。 |

Image courtesy of Tobias G. Gill, Vasile Caciuc, Nicolae Atodiresei, Ben Warner, and Cyrus Hirjibehedin.

<今後の展開>

シリセン上に磁性を持つ分子を固定できると、シリセンの分子スピントロ二クス分野への応用が期待されます。また、今後は、分子を蒸着したシリセンの電子状態の測定などを通して、シリセンの性質が分子吸着によりどう制御できるのかを調べていきたいと考えています。

<論文>

"Guided molecular assembly on a locally reactive two-dimensional material"(局所的に活性な二次元材料上への誘導分子集積)

DOI: 10.1002/adma.201703929

Ben Warner, Tobias G. Gill, Vasile Caciuc, Nicolae Atodiresei, Antoine Fleurence, Yasuo Yoshida, Yukio Hasegawa, Stefan Blügel, Yukiko Yamada-Takamura, and Cyrus F. Hirjibehedin

Advanced Materials 2017, 1703929.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201703929/abstract

(オープンアクセス論文なので、どなたでもダウンロードできます。)

<共同研究先へのリンク>

Hirjibehedin Research Group, London Centre for Nanotechnology, University College London

https://www.ucl.ac.uk/hirjibehedin

Peter Grünberg Institut and Institute for Advanced Simulation, Forschungszentrum Jülich and JARA

http://www.fz-juelich.de/pgi/pgi-1/EN/Home/home_node.html

長谷川幸雄研究室、東京大学物性研究所

http://hasegawa.issp.u-tokyo.ac.jp/hasegawa/Welcome/Welcome.html

平成29年10月12日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2017/10/12-1.htmlミリメートルの長距離スピン情報の変換に成功 -量子情報素子やスピンセンサーの技術開発に道-

ミリメートルの長距離スピン情報の変換に成功

-量子情報素子やスピンセンサーの技術開発に道-

ポイント

- 磁気の波(スピン波)を用いて数ミリメートル離れたスピン状態へ情報を変換する基本原理を実証

- 量子情報素子やスピンセンサーの新手法として期待

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)、先端科学技術研究科応用物理学領域の菊池大介研究員、安東秀准教授らは、京都大学、東京工業大学、東北大学、理化学研究所、ニューヨーク市立大学と共同で、スピン波注1)とダイヤモンド中の窒素-空孔複合体中心(NV中心(図1))注2)を組み合わせた長距離(約3.6ミリメートル)スピン信号変換に成功しました。

<背景と経緯>

近年、持続可能な社会の実現に向けた環境・エネルギー・情報通信などの問題への取組が活発化する中で、電子デバイスの省電力化やナノセンシング技術の高性能化が求められています。これまでデバイスに情報を入出力する方法として電流が用いられてきましたが、情報処理に時間がかかること、多くのエネルギーが熱として浪費され発熱によりデバイスの動作が不安定となることなど問題がありました。これらを解決する方法として、電流を用いずに電子の自由度であるスピン注3)を用いるスピントロニクス素子注4)や量子情報素子(発熱を抑えるとともに情報処理時間を飛躍的に高速化できる)の実現が期待されています。従来、これらの素子では相互作用を大きくするためにスピンとスピンの距離をナノメートル程に設計する必要がありました(図2)。今回の研究では、スピンの波(スピン波)とダイヤモンド結晶中のNV中心に存在するスピン状態とを組み合わせた手法によりミリメートルの長距離でもスピン情報を伝送できることを実証しました。

<研究の内容>

今回の研究では、図3の模式図に示した実験により、スピン波とNV中心スピンを用いた長距離スピン信号変換に成功しました。先ず、直径4ミリメートルの絶縁体である磁性ガーネット (Y3Fe5O12: YIG) 注5)多結晶円板にマイクロ波と磁場を印加して、磁気の波(スピン波)を試料左端に励起します(図3(a))。この際に、表面スピン波注6)と呼ばれる、試料表面に局在し一方向にのみ伝搬するスピン波を励起します。その後、試料左端から右端へ3.6ミリメートル伝搬した表面スピン波は、試料右端上に配置されたダイヤモンド中に用意された複数のNV中心スピンを励起します。励起されたNV中心は光学的に磁気共鳴信号(ODMR)注7)やラビ振動注8)を計測することにより検出します(図3(b), (c))。今回、スピン波の共鳴周波数とNV中心の共鳴周波数が一致する条件でODMR信号が増強され、ラビ振動の周波数が高くなることを発見しました。

<今後の展開>

本研究では、スピン波とNV中心を組み合わせることで離れたスピン状態間の信号の伝送・変換が可能なことを実証しました。今後、2つのスピン状態をスピン波で接続することで、これまで困難だった長距離(ミリメートル以上でも可能)離れた2つのスピン状態間の信号の変換を可能にし(図4)、新しい量子情報素子やナノスピンセンサーを実現する技術開発に貢献することが期待されます。

|

|

| 図1 ダイヤモンド中の窒素(C)-空孔(V)複合体中心(NV中心)スピン状態 | 図2 従来のスピン変換の概念図 ナノメートル程の距離の2つのスピン状態、スピンAとスピンB間で信号を変換する。 |

|

|

| 図3 スピン波とNV中心を用いた長距離スピン信号変換の原理。(a)多結晶ガーネット(YIG)磁性体試料の左端で励起された表面スピン波は右方向へ数ミリメートル伝搬した後、試料右端上のダイヤモンド中のNV中心スピンを励起する(スピン変換)。励起されたNV中心は光学的磁気共鳴検出法(ODMR)により磁気共鳴(b)やラビ振動(c)として検出される。 | |

|

|

| 図4 今後の展開。長距離離れた2つのスピン状態、スピンAとスピンBをスピン波で接続する。 | |

<論文情報>

掲載誌:Applied Physics Express

論文題目:Long-distance excitation of nitrogen-vacancy centers in diamond via surface spin waves

著者:Daisuke Kikuchi, Dwi Prananto, Kunitaka Hayashi, Abdelghani Laraoui, Norikazu Mizuochi, Mutsuko Hatano, Eiji Saitoh, Yousoo Kim, Carlos A. Meriles, Toshu An

Vol.10, No.10, Article ID:103004

掲載日:10月2日(英国時間)公開 DOI: 10.7567/APEX.10.103004

<研究助成費>

本研究の一部は、キャノン財団研究助成プログラム、村田学術振興財団研究助成、科学研究費補助金・新学術領域研究「ナノスピン変換」公募研究、研究活動スタート支援の一環として実施されました。

<用語解説>

注1) スピン波

スピンの集団運動であり、個々のスピンの磁気共鳴によるコマ運動(歳差運動)が波となって伝わっていく現象である。

注2) NV中心

ダイヤモンド中の窒素不純物と空孔が対になった構造(窒素-空孔複合体中心)であり、室温、大気中で安定にスピン状態が存在する。

注3) スピン

電子が有する自転のような性質。電子スピンは磁石の磁場の発生源でもあり、スピンの状態には上向きと下向きという2つの状態がある。

注4) スピントロニクス

電子の持つ電荷とスピンの2つの性質を利用した新しい物理現象や応用研究をする分野

注5) 磁性ガーネット

本研究では希土類元素をイットリウム(Y)としたイットリウム鉄ガーネット(Y3Fe5O12)多結晶を用いた。スピン波の拡散長が数ミリメートル以上と長いことで知られている。

注6) 表面スピン波

スピン波の一種であり、試料の表面に局在し一方向にのみ伝搬する性質を持つ。また、表面スピン波の持つ非相反性より、試料の上面と下面では逆向きに伝搬する。

注7) 光学的磁気共鳴検出法(Optically Detected Magnetic Resonance, ODMR)

磁気共鳴現象を光学的に検出する手法。本研究では532ナノメートルのレーザー光入射により励起・生成されたマイクロ波印加による蛍光強度の変化を計測しNV中心スピンの磁気共鳴を検出する。

注8) ラビ振動

NV中心の2つのスピン状態間のエネルギーに相当するマイクロ波磁場を印加することにより状態が2準位の間を振動する現象。本研究ではマイクロ波磁場の代わりにスピン波によるマイクロ波磁場を生成してラビ振動を励起した。

平成29年10月3日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2017/10/03-1.html磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を用いて、従来分離が難しかった細胞小器官(オートファゴソームなど)の新たな分離法の開発に成功

磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を用いて、従来分離が難しかった

細胞小器官(オートファゴソームなど)の新たな分離法の開発に成功

ポイント

- これまで分離が難しかった細胞小器官を磁気分離するためのプローブとして、粒径約15 nmで単分散なAg/FeCo/Agコア/シェル/シェル型磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を創製した。

- ハイブリッドナノ粒子を哺乳動物細胞に取り込ませ、培養時間を変化させた際、ナノ粒子が細胞内のどの部分に局在するかということをAgコアのプラズモン散乱を利用して可視化することに成功した。

- 培養時間が30分~2時間の間でハイブリッドナノ粒子がオートファゴソームに局在することがわかったため、オートファゴソームをターゲットとして、適切な時間帯で細胞膜を破砕して磁気分離を行うことでオートファゴソームの分離に成功した。

- 単離したオートファゴソームをプロテオミクス/リピドミクス解析に供することで、オートファジーの機能欠損による疾患の創薬へと展開できる可能性がある。

- リガンド結合ハイブリッドナノ粒子を用いた汎用的かつ高選択的な細胞小器官分離技術へと拡張することで、基礎生物学上重要な発見を導く可能性があるほか、肥満や老化を防止する医療技術へと繋がることも期待される。

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)、物質化学領域の前之園 信也 教授らは、東京大学、金沢大学ほかと共同で、独自開発の磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を用いてオートファゴソームのイメージングと磁気分離に成功しました。この手法は、これまで分離が困難であった他の細胞小器官へ拡張可能なため、新たな細胞小器官分離法としての応用が期待されます。 2013年のノーベル生理学・医学賞は、「小胞輸送の分子レベルでの解析と制御メカニズムの解明」という功績に対して、米国の3名の研究者に贈られました。また、2016年のノーベル生理学・医学賞は、「オートファジー注1)の分子レベルでのメカニズムの解明」の功績に対して、東京工業大学・大隅 良典 栄誉教授に贈られたことはまだ記憶に新しいところです。これらの研究はいずれも"細胞内物質輸送"に関するものでした。細胞内物質輸送には多種多様な細胞小器官注2)が関与しており、それらの機能は細胞小器官に存在するタンパク質や脂質によって制御されています。従って、細胞小器官の機能を理解するためには、そこに存在するタンパク質/脂質を調べることが必要不可欠です。そのための有力な手段の一つとして、タンパク質/脂質が機能している小器官ごと単離して解析するという方法があります。細胞小器官の一般的な単離法には超遠心分離注3)がありますが、比重に差が無い異種の小器官の分離は困難であることに加え、分離工程が煩雑で手間がかかるほか、表在性タンパク質注4)の脱離や変性が問題となる場合もあるため、新たな分離法の開発が望まれています。 本成果は、アメリカ化学会が発行するオープンアクセスジャーナルであるACS Omega誌に2017年8月25日に掲載されました。 |

<今後の展開>

単離したオートファゴソームをプロテオミクス/リピドミクス解析に供することで、これまでとは異なる視点からオートファジーを俯瞰でき、オートファジーの機能欠損による疾患の創薬へと展開できる可能性があります。また、ハイブリッドナノ粒子表面に所望のリガンドを結合させることによって、目的の細胞小器官への受容体を介したターゲティングが可能なナノ粒子を作製し、そのリガンド結合ナノ粒子を用いて標的細胞小器官を高選択的に単離する技術を確立することで、基礎生物学上重要な発見を導く可能性があります。さらに、肥満や老化を防止する医療技術へと繋がることも期待されます。

図1 磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を哺乳動物細胞にトランスフェクションした後、培養時間(図中右に行くに従って培養時間が長いことを意味する)とともにナノ粒子の局在が初期エンドソーム(early endosome)、オートファゴソーム(autophagosome)、オートファゴリソソーム(autophagolysosome)へと移行する様子をプラズモン散乱を利用した共焦点顕微鏡イメージングで確認でき、各々の時間帯で磁気分離を行うとそれぞれ異なる種類の細胞小器官を分離することが可能であることを示した図。

<論文>

| 掲載誌: | ACS Omega |

| 論文題目: | "Magnetic Separation of Autophagosomes from Mammalian Cells using Magnetic-Plasmonic Hybrid Nanobeads"(磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を用いた哺乳動物細胞からのオートファゴソームの磁気分離) |

| 著者: | Mari Takahashi,1 Priyank Mohan,1 Kojiro Mukai,2 Yuichi Takeda,3 Takeo Matsumoto,4 Kazuaki Matsumura,1 Masahiro Takakura,5 Hiroyuki Arai,2 Tomohiko Taguchi,6 Shinya Maenosono1* 1北陸先端科学技術大学院大学 2東京大学大学院薬学系研究科 衛生化学教室 3大阪大学大学院医学系研究科 4金沢大学医薬保健研究域医学系 5金沢医科大学産科婦人科 6東京大学大学院薬学系研究科 疾患細胞生物学教室 |

| DOI: | 10.1021/acsomega.7b00929 |

| 掲載日: | 2017年8月25日 |

<用語解説>

注1)オートファジー

オートファジー(Autophagy)は、細胞が持っている、細胞内のタンパク質を分解するための仕組みの一つ。自食とも呼ばれる。酵母からヒトにいたるまでの真核生物に見られる機構であり、細胞内での異常なタンパク質の蓄積を防いだり、過剰にタンパク質合成したときや栄養環境が悪化したときにタンパク質のリサイクルを行ったり、細胞質内に侵入した病原微生物を排除することで生体の恒常性維持に関与している。

注2)細胞小器官

細胞の内部で特に分化した形態や機能を持つ構造の総称。細胞内器官やオルガネラとも呼ばれる。細胞小器官が高度に発達していることが、真核細胞を原核細胞から区別している特徴の一つである。

注3)超遠心分離

数万G(重力加速度)以上の遠心力をかける遠心分離法。

注4)表在性タンパク質

疎水性相互作用、静電相互作用など共有結合以外の力によって脂質二重層または内在性膜タンパク質と一時的に結合しているタンパク質。

注5)超常磁性

強磁性体やフェリ磁性体のナノ粒子に現れる。磁性ナノ粒子では磁化の向きが温度の影響でランダムに反転しうる。この反転が起こるまでの時間をネール緩和時間という。外場の無い状態で、磁性ナノ粒子の磁化測定時間がネール緩和時間よりもずっと長い時、磁化は平均してゼロであるように見える。この状態を超常磁性という。

注6)エンドサイトーシス

細胞が細胞外の物質を取り込む過程の一つ。細胞に必要な物質のあるものは極性を持ちかつ大きな分子であるため、疎水性の物質から成る細胞膜を通り抜ける事ができない、このためエンドサイトーシスにより細胞内に輸送される。

注7)オートファゴソーム

オートファジーの過程で形成される二重膜構造を有した袋状の細胞小器官。他の細胞小器官やタンパク質などを囲い込んだ後、リソソームと融合することで内容物を消化する。

注8)プラズモン

プラズマ振動の量子であり、金属中の自由電子が集団的に振動して擬似的な粒子として振る舞っている状態をいう。金属ナノ粒子ではプラズモンが表面に局在することになるので、局在表面プラズモンとも呼ばれる。

注9)トランスフェクション

人為的にDNAやウイルスなどを細胞に取り込ませる手法。

注10)プラズモン散乱イメージング

局在表面プラズモン共鳴に起因した光散乱を利用したイメージング。共焦点顕微鏡を用いたバイオイメージングでは一般的に蛍光色素が用いられるが、長時間観察では光退色が問題となる。しかし、プラズモン散乱を用いたイメージングでは光退色の心配がない。

注11)蛍光免疫染色

抗体に蛍光色素を標識しておき、抗原抗体反応の後で励起光を照射して蛍光発光させ、共焦点顕微鏡などで観察することによって本来不可視である抗原抗体反応(免疫反応)を可視化するための組織化学的手法。

注12)初期エンドソーム

初期エンドソームは、エンドサイトーシスされた物質を選別する場として機能する細胞小器官である。エンドサイトーシスによって細胞内へと取り込まれた物質は、まず細胞辺縁部に存在する初期エンドソームへと輸送される。初期エンドソームを起点として、分解される物質は分解経路へと、細胞膜で再利用される物質はリサイクリング経路へと選別されていく。

注13)オートファゴリソソーム

オートファゴソームとリソソームの融合によってできる細胞小器官。

注14)ウェスタンブロッティング

電気泳動によって分離したタンパク質を膜に転写し、任意のタンパク質に対する抗体でそのタンパク質の存在を検出する手法。

注15)LC3-II

LC3はオートファゴソームマーカーとして広く知られている。オートファジーが開始されると、LC3はプロペプチドとして発現し、直ちにC末端が切断されて細胞質型のLC3-Ⅰとなる。LC3-ⅠのC末端にホスファチジルエタノールアミンが付加され、膜結合型のLC3- IIへ変換する。LC3- IIはオートファゴソーム膜へと取り込まれて安定に結合するため、哺乳動物におけるオートファゴソーム膜のマーカーとして用いられている。

平成29年8月25日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2017/08/25-1.html「天然繊維に新風、保湿性抜群 超!しっとり新繊維"サク・レ"」を開発 -日本固有バイオマスからの新機能繊維-

「天然繊維に新風、保湿性抜群 超!しっとり新繊維"サク・レ"」を開発

-日本固有バイオマスからの新機能繊維-

ポイント

- 従来の機能性繊維には乾燥肌には痒みを与えるなどの問題点があった

- 独自の技術でサクランとレーヨンを混合紡糸することに成功

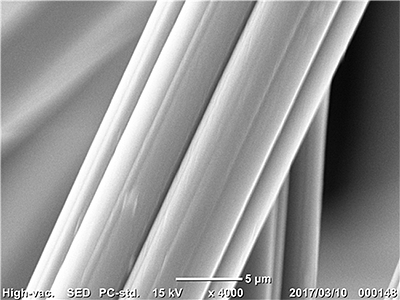

- 新繊維は従来のレーヨン繊維の抱水率を遥かに上回る抱水性・保湿性を示すことが分かった

- サクランの導入によりレーヨンの表面構造が変化することを発見

- 新機能繊維として高い保湿性能を持つ「しっとり」とした下着やベビー服の実用化へ期待

|

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST、学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科/環境・エネルギー領域の金子達雄教授らは、グリーンサイエンスマテリアル株式会社(GSM、社長金子慎一郎、熊本県熊本市)およびオーミケンシ株式会社(社長石原美秀、大阪市中央区)とともに、レーヨンに日本固有種微生物スイゼンジノリから抽出される超高分子サクラン(発見者:岡島麻衣子研究員)を練り込む独自技術を開発し、従来のレーヨンより抱水性を26%も向上させる新素材の作製に成功しました。伊藤忠商事子会社の株式会社ロイネ(社長・木下昌彦、大阪府箕面市)が主に乾燥肌・ベビー向け下着として製品化・販売を目指します。   写真 サク・レ(左:実体像、右:走査型電子顕微鏡像「レーヨンのスムーズな表面がサクランでおおわれている」) そこで、衣料品製造販売会社のロイネがこのサク・レ30%と綿混紡ベア天竺を試作したところ、その吸放湿性は綿ベア天竺よりも20%高まることが分かりました。この吸放湿性は肌と衣服間の保湿性と関係するため、サク・レを用いることで高い保湿性能を持つ「しっとり」とした下着やベビー服の実用化を目指します。肌と接触する衣類の保湿性は快適な着心地の実現のため非常に重要であるため、サク・レは、今後特に乾燥肌や肌の弱い乳幼児の中でニーズが高まると期待されます。 |

<開発の背景と経緯>

藻類などの植物体に含まれる分子を用いて得られるバイオマス注1)材料の中には、材料中にCO2を長期間固定できるため、持続的低炭素社会の構築に有効であるとされています。北陸先端科学技術大学院大学の研究チームはこれまで、淡水性の藍藻であるスイゼンジノリから高保湿力を持つ繊維質である超高分子「サクランTM」注2)を開発してきました。

近年、従来化学繊維を改良することで開発される新機能繊維が注目され我々のQOL向上に役立っています。しかし化学繊維は敏感肌や乾燥肌の痒みの原因となる場合もあり天然素材、例えば綿やレーヨン注3)、シルク等の優れた保湿性能が見直されています。しかし、従来のレーヨンの保湿力は限界があり、これが下着や裏地に使用された場合、乾燥肌や敏感肌の方々に更に心地よく着用してもらうためには保湿力向上の改善が望まれています。

<作製方法>

「セルロースをビスコース法で溶解した原液に独自技術でサクランを混合し、レーヨン繊維にサクランを練り込みます。

<今回の成果>

レーヨン繊維にサクランを練り込む条件の最適化を行い混紡糸を作製しました。これにより、レーヨン繊維の表面構造がサクランの導入により変化し、ナノスケールの凹凸が発生していることが走査型電子顕微鏡注4)により分かりました(参考図1)。これから、もともとスムーズであったレーヨンの表面にサクランが存在していることが確認できます。さらに、このサク・レ(0.1%)に水を少量添加したところ水を2.78倍程度吸収することが偏光顕微鏡注5)観察により分かりました。この値はレーヨンのみの観察結果2.16倍と比較すると、サクラン添加により28%程度吸水量が向上したということとなります(参考図2)。

実際に、従来のレーヨン繊維の抱水率を遥かに上回る抱水性・保湿性を持つことが分かりました。またサクランはレーヨン繊維中に練り込まれているためレーヨン繊維の持つ独特なソフトな風合いは損なわれず、かつサクランの超保水機能によって、従来品より遥かにしっとりとした感触が付与され、洗濯耐久性も維持されました。そこで、衣料品製造販売会社のロイネがこのサク・レ30%と綿混紡ベア天竺を混編したところ、その吸放湿性はベア天竺よりも20%高まることが分かりました。

<今後の展開>

この吸放湿性は肌と衣服間の保湿性と関係するため、サク・レを用いることで高い保湿性能を持つ「しっとり」とした下着やベビー服の実用化を目指します。肌と接触する衣類の保湿性は快適な着心地の実現のため非常に重要であるため、サク・レは、今後特に乾燥肌や肌の弱い乳幼児の中でニーズが高まると期待されます。

<参考図>

|

| サク・レの実体像 |

| 従来レーヨン | 0.1% サクラン+レーヨン |

|

|

図1 サク・レの走査型電子顕微鏡像 レーヨンのスムーズな表面(左図)がサクランでおおわれている(右図)

|

|

図2 サク・レの偏光顕微鏡像 水添加により繊維の直径が平均約15ミクロン(左図)から平均約25ミクロン(右図)に増加したことが分かる。また、水添加後も分子配向による繊維の着色が維持されていることが分かる。

<用語説明>

注1)バイオマス(例 スイゼンジノリ)

生物資源(bio)の量(mass)を表す概念で、一般的には「再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの」をバイオマスと呼ぶ。本研究で取り扱ったスイゼンジノリ(ラン藻の一種であり学名はAphanothece sacrum)は日本固有のバイオマスの一種であり、世界でも極めて希な食用ラン藻である。また、スイゼンジノリは江戸時代から健康維持のために食され、当時は細川藩および秋月藩における幕府への献上品とされてきた。大量養殖法が確立されている。

注2)サクラン

スイゼンジノリが作る寒天質の主成分である。硫酸化多糖類の一つでスイゼンジノリから水酸化ナトリウム水溶液により抽出される。サクランの重量平均絶対分子量は静的光散乱法で2.0 x 107 g/mol と見積もられている。現実的には原子間力顕微鏡によりサクラン分子が13μm の長さを持つことが直接観察されている。天然分子で10μm 以上の長さにも達するものを直接観察した例はこれが初めてとされる。サクランという名称はスイゼンジノリの種名の語尾を多糖類の意味の "-an" という接尾後に変換したもので、北陸先端科学技術大学院大学の岡島麻衣子によって発見され名付けられた。現在もその金属吸着性や高保水性などに関する研究が進められており、吸水高分子として応用が進められている。

注3)レーヨン

絹に似せて作った再生繊維であり光線(英:ray)と綿 (cotton) を組み合わせた言葉である。パルプなどのセルロースを水酸化ナトリウムなどのアルカリと二硫化炭素に溶かしてビスコースにし、酸の中で紡糸(湿式紡糸)して製造する。ポリエステルなど石油を原料とした化学繊維と異なり、加工処理したあと埋めると土に還る。そのため、レーヨン自体は環境に負荷をかけない繊維とされる。絹に似た光沢・手触りが特徴。洋服の裏地などに用いられる。

注4)走査型電子顕微鏡

電子顕微鏡の一種。電子線を絞って電子ビームとしてサンプルに照射し、そこから放出される二次電子、反射電子等を検出する事でサンプルの表面の構造を微細に観察できる。細い電子線で試料を走査(scan)し、電子線を当てた座標の情報から像を構築して表示する。観察試料は高真空中(10-3Pa以上)に置かれ、この表面を電界や磁界で絞った電子線(焦点直径1-100nm程度)で走査する。走査は直線的だが、走査軸を順次ずらしていくことで試料表面全体の情報を得る。

注5)偏光顕微鏡

光学顕微鏡の一種。試料に偏光を照射し、偏光および複屈折特性を観察するために用いられる。偏光特性は結晶構造や分子構造と密接な関係があるため、鉱物学や結晶学の研究で多く用いられる。他、高分子繊維の研究などにも用いられる。一般には特定方向に偏波させることのできる二枚のフィルター(偏光板)をお互いに直交させて使用する。これにより光は通らなくなるが、屈折率に方向依存性のある高分子繊維などが二枚の偏光板の間に存在すると、この高分子繊維だけが観察可能となる。さらに、特殊なカラーフィルターを組み合わせることで高分子繊維内部の分子配向の方向を色調変化により判定することが可能となる。

平成29年7月7日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2017/07/07-1.html極めて低い白金担持量で高酸素還元反応性触媒の開発に成功

極めて低い白金担持量で高酸素還元反応性触媒の開発に成功

ポイント

商用の酸素還元反応性触媒よりも大幅に低い白金担持量で商用系に匹敵する性能を示す酸素還元反応触媒の開発に成功した。本研究は、アルコール類などの犠牲試薬を一切用いない光還元法により白金ナノ粒子を炭素/TiO2上に析出させた最初の例であり、白金ナノ粒子系酸素還元反応触媒のグリーンな合成法としても特色を有している。今回作製した材料は、商用系の1/15から1/20ほどの白金担持量であるにもかかわらず、特定反応比活性(specific activity)※1 において商用系を上回る電気化学触媒活性を示した。

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科/物質化学領域の松見紀佳教授、ラーマン ヴェーダラージャン助教、ラージャシェーカル バダム博士、及び田中貴金属工業株式会社(岡谷一輝氏、松谷耕一氏)の共同研究グループは極めて低い白金担持量で商用系触媒に匹敵する高酸素還元性を示す低コスト型電気化学触媒の開発に成功した。 論文タイトル:Sacrificial Reducing Agent Free Photo-Generation of Platinum Nano Particle over Carbon/TiO2 for Highly Efficient Oxygen Reduction Reaction <今後の展開> |

| 図1. | (A)Photo-Pt- Graphite-TiO2、Photo-Pt-CNT-TiO2 のサイクリックボルタモグラム (B)サイクリックボルタモグラムから算出したECSA(電気化学有効表面積)値と商用材料との比較 (C)Photo-Pt-Graphite-TiO2、Photo-Pt-CNT-TiO2 の直線走査ボルタモグラムと商用材料との比較 (D)各材料系の質量比活性(mass activity)及び特定反応比活性(specific activity) |

<開発の背景と経緯>

燃料電池などのエネルギーデバイスのカソード電極材料において、現状では不可欠となっている白金/炭素系材料の作製においては、ポリオール系犠牲試薬や界面活性剤の使用、高温反応条件の適用など、比較的環境的負荷の大きな手法の適用が一般的となっている。これらの状況を踏まえて、水をメディアとしたグリーンな手法でこれらの材料群を作製する手法の開発は工業的に魅力的である。

加えて、商用系には一般に相当量の白金が含有されており、白金を担持させる炭素材料種を検討することにより白金の導入量を低減させることが検討されてきた。

本研究では光還元的析出法を検討することで、水中において疑似太陽光のみを光源として炭素/TiO2上への白金ナノ粒子の析出が可能であることが見出された。犠牲試薬や界面活性剤を利用しない本手法は白金ナノ粒子本来の高い電気化学触媒活性を発現させ、少量の白金担持量において高酸素還元反応性が達成された。

<合成方法・評価方法>

まず、グラファイト、カーボンナノチューブ、グラフェンオキシド等の各炭素材料を脱イオン水中で約2時間超音波照射し、均一分散液を調整した。分散液に市販のアナターゼ型TiO2を加え、さらに15分間超音波照射した。その後、塩化白金酸水溶液を加え、攪拌条件下で疑似太陽光を5時間照射した。得られた分散液を濾過した後、脱イオン水で洗浄して常温下で真空乾燥した。

作製した各コンポジット材料における白金含有量をICP-MSにより測定したところ、1.6-4.3wt%であった。また、各材料の透過型電子顕微鏡(TEM)による分析により、各系において白金ナノ粒子が均一に分散していることが示唆された。炭素材料として伝導度の高いカーボンナノチューブを用いた場合には白金ナノ粒子の平均サイズは1nmほどであり、特にサイズの小さい白金ナノ粒子がTiO2部位から遠距離の部分まで分布することが分かった。一方、官能基密度が高く伝導度が低いグラフェンオキシドが炭素材料として用いられた場合には、白金ナノ粒子はほぼTiO2上にのみ分布し、その粒径も比較的大きかった (2-6nm)。

得られた各材料をXPSにより分析したところ、とりわけTiO2/カーボンナノチューブ系に白金ナノ粒子を析出させた系においてPt 4fピークの顕著なシフトが観測され、強い金属―基盤間の相互作用が存在していることが示唆された。

電気化学評価は回転ディスク電極を用いたサイクリックボルタンメトリー※4、直線走査ボルタンメトリー※5により行った。0.1M HClO4 aq.を電解液とし、グラッシーカーボン電極上に作製した電気化学触媒をコートしたものを作用極、白金を対極、RHE (reversible hydrogen electrode)電極を参照極とした。窒素雰囲気下において 50mVs-1の掃引速度で測定を行い、回転ディスク電極の回転速度は400-3600rpmの範囲とした。

<今回の成果>

本系では水をメディアとし、疑似太陽光照射により炭素/二酸化チタン上に犠牲試薬を用いずに簡便に白金ナノ粒子を析出させる新手法の開発に成功した。本手法では水系反応メディアのpH調整も必要なく、常温での短時間の反応により作製が可能であり、工業的に魅力的である。また、炭素材料系の伝導性に応じて白金が析出し分布する基礎的に興味深い知見を得ることができた。

本材料系で達成された電気化学触媒活性は、特定反応比活性(specific activity)において比較対象の商用材料を上回るなど、トータルな特性として既存の最善の商用材料に匹敵する性能を示した。このような特性が商用系の1/15~1/20の白金含有量で達成されたことは特筆に値し、低コスト型エネルギーデバイスの開発にとって意義深い成果であると考えられる。

| ※1 | 特定反応比活性:Pt単位面積あたりの酸素還元電流密度。 |

| ※2 | ECSA(電気化学有効表面積):水素吸着によるピークの積算電荷量を白金の単位活性面積当たりの吸着電荷量で除するこ とで活性白金表面積を求め算出する。 |

| ※3 | 質量比活性:Pt単位重量あたりの酸素還元電流密度。 |

| ※4 | サイクリックボルタンメトリー(サイクリックボルタモグラム):電極電位を直線的に掃引し、系内における酸化・還元による応答電流を測定する手法である。電気化学分野における汎用的な測定手法である。また、測定により得られるプロファイルをサイクリックボルタモグラムと呼ぶ。 |

| ※5 | 直線走査ボルタンメトリー:電極電位を連続的に変化させ、流れる電流値を測定する。サイクリックボルタンメトリーのような電位の往復を伴わない測定法。 |

平成28年11月15日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/11/15-1.html新たな高分子ネットワーク構築の手法を開発

新たな高分子ネットワーク構築の手法を開発

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科/物質化学領域の長尾 祐樹准教授らの研究グループは、溶液中の混合分子の特徴を生かし、従来とは異なる構造の高分子ネットワーク(分子どおしのつながり)を作る手法を開発することに成功しました。この成果により、溶液中では合成が難しいとされてきた構造を有する高分子ネットワークの合成に挑戦できるようになりました。本研究は、アメリカ化学会の雑誌Langmuirに近日公開されます。

| 1. 研究の成果 | ||

|

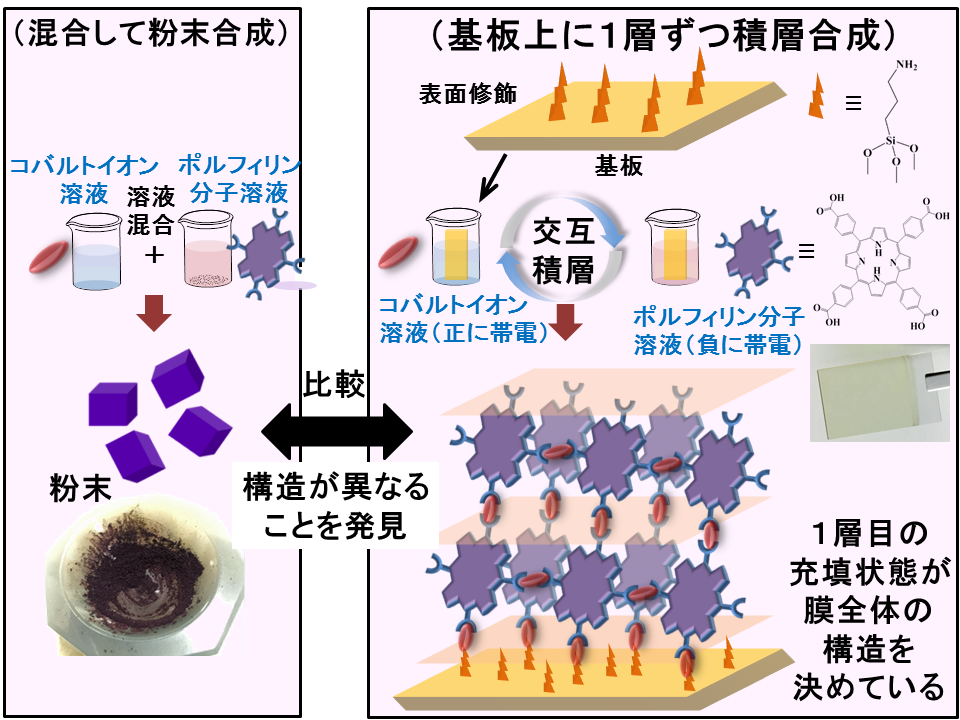

人類の夢の一つに二酸化炭素から炭素材料を作り出すことが挙げられます。多くの研究者がこの課題に取り組んでおり、望ましい分子構造についての理解は日々進んでいます。溶液中での合成方法には限界があるために、合成手法自体の多様化が求められていました。 |

||

溶液混合と基板を足場にした積層合成の高分子ネットワーク構造の比較 |

||

|

なお、本成果は名古屋大学との共同開発成果であり、名古屋大学「分子・物質合成プラットフォーム」事業(文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業)の支援を受けました。 |

||

| 2. 今後の展開 |

||

|

この成果により、溶液中の合成では得るのが難しい高分子ネットワークの構造を合成するための新しい合成手法を得ることができました。この成果を応用することで将来的には例えば、生物内では合成が可能であることがわかっていても、人の手による合成がまだ難しいとみなされている高分子ネットワークの構造の構築が可能となり、光合成に必要な触媒や燃料電池の触媒の高効率化への応用展開等が期待されます。 |

||

| 3. 用語解説 |

||

|

注1)ポルフィリン:環状構造を有する化合物で、誘導体には体の中で酸素を運搬するヘモグロビン等の多くの化合物が知られている。ポルフィリン誘導体は、有機合成化学の触媒や生体化学反応過程の追究に広く利用されている。 |

||

| 4. 論文情報 |

||

|

掲載誌:Langmuir |

||

平成28年6月17日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/06/17-1.htmlブロック遊びのようにナノ構造を組み上げる技術で新しい知見

ブロック遊びのようにナノ構造を組み上げる技術で新しい知見

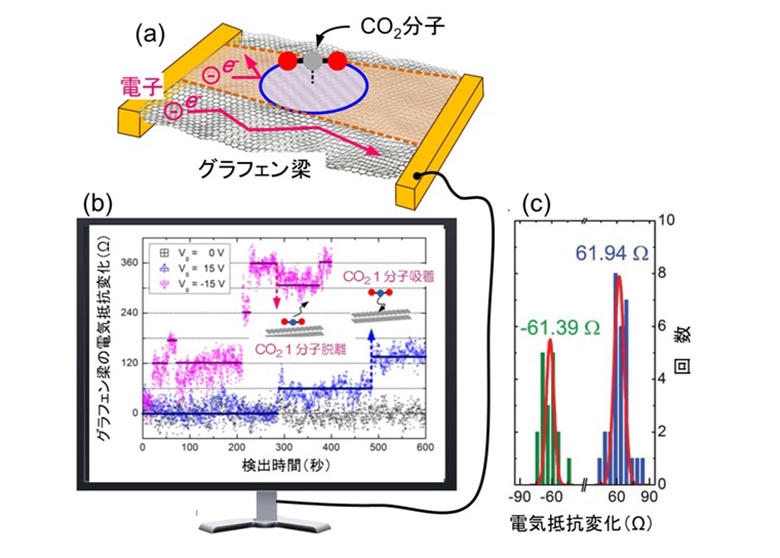

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野 哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科/物質化学領域の長尾 祐樹准教授らの研究グループは、材料表面を高分子で修飾する表面高機能化技術において新たな知見を得ることに成功しました。材料表面が有する濡れ性、帯電性、防汚性、自己修復性等の機能性表面は、我々の生活をより快適で安全なものにしてくれます。これまでに2種類の機能性分子を交互に組み上げる技術は、数例報告されていましたが、得られたナノ薄膜注1)の密度や構造周期性については明らかにされていませんでした。これに対して、本研究は、ナノ薄膜の密度や構造周期性が膜厚に応じて変化することや分布があることを実験的に明らかにしました。本研究は、アメリカ化学会の雑誌Langmuirに平成28年5月13日に公開されました。

| 1. 研究の成果 | ||

|

ブロック遊びのように分子を1種類ずつ材料表面に自在に組み上げる技術は、材料表面の濡れ性、帯電性、防汚性等の高性能化を目的としたコーティング技術等に応用できることから、新しい技術として注目されています。これまでに2種類の機能性分子を交互に積層することでナノ薄膜が得られることは数例報告されていましたが、組み上げた積層回数に応じてどのような高分子ネットワーク構造ができているかについては不明な点が数多くありました。 |

||

分子の積層方法と得られたナノ薄膜の密度・構造周期性の分布 |

||

|

なお、本成果は名古屋大学との共同開発成果であり、名古屋大学「分子・物質合成プラットフォーム」事業(文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業)の支援を受けました。 |

||

| 2. 今後の展開 |

||

|

今回の研究成果によって、材料表面を分子レベルで機能修飾するための新しい設計指針を得ることが出来ました。我々はグローバルな課題として認識されている水問題への取り組みに関心があります。今後、汚染水を浄化する多孔質フィルターの多孔質性を保持したまま表面の防汚性を向上させる技術開発のような応用展開が期待されます。 |

||

| 3. 用語解説 |

||

|

注1)ナノ薄膜:厚さが10億~1億分の1メートル程度の薄い膜。 |

||

| 4. 論文情報 |

||

|

掲載誌:Langmuir |

||

平成28年5月17日

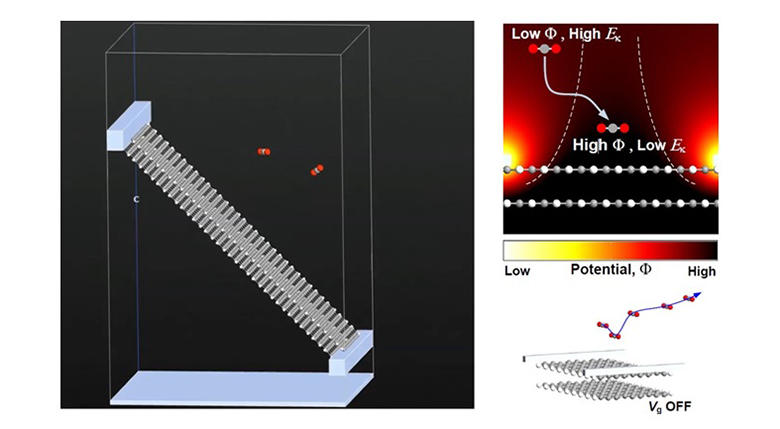

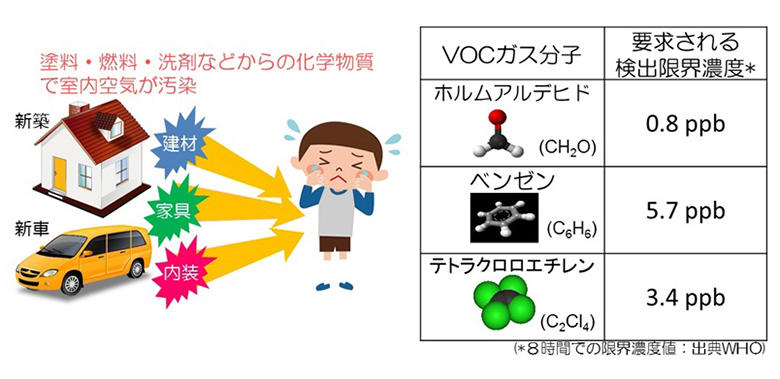

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/05/17-1.html原子層材料グラフェンを用いたナノセンサー素子で二酸化炭素分子一個の検出に成功

原子層材料グラフェンを用いたナノセンサー素子で二酸化炭素分子一個の検出に成功

- 超高感度・超小型パーソナル環境センシング応用に期待 -

| ポイント | |||

|

|||

|

|||

|

|||

| <開発の背景と経緯> | |||

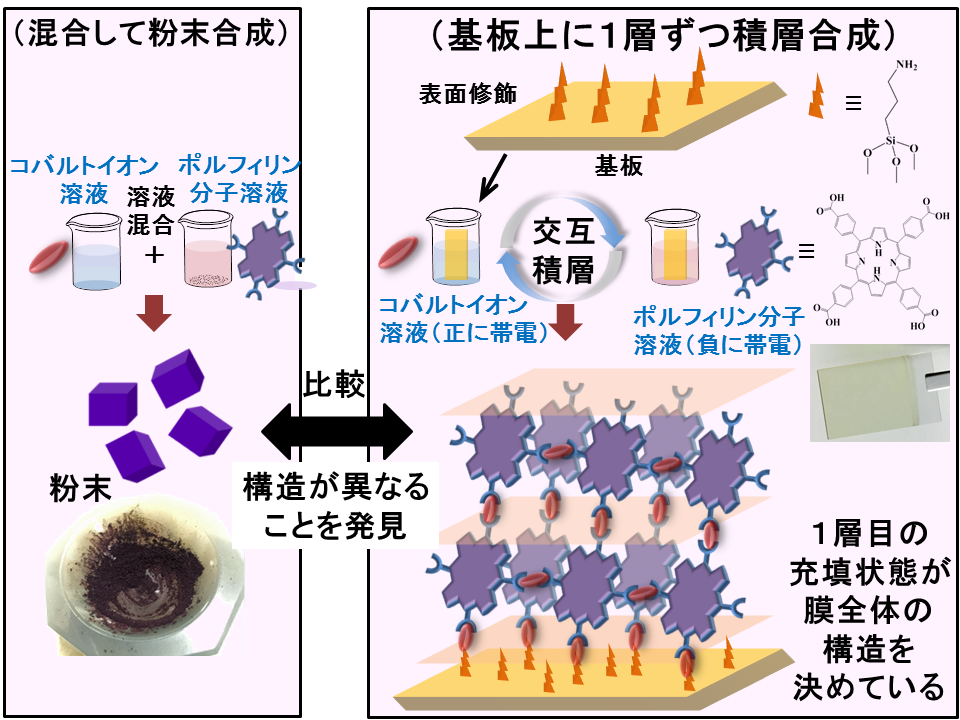

|

原子層材料であるグラフェンは、その優れた電気的特性に加え、シリコンと比べて1桁以上高いヤング率(材料の弾性係数)と、引っ張り応力に対して約20%の格子変形にも耐える機械的特性も有していることから、ナノ電子機械システム(NEMS)への応用が期待されています。さらに表面対体積比率が極めて高いことから、高感度センサーの材料としても大きな期待が寄せられています。水田らのグループは、グラフェンNEMS複合機能素子の研究にいち早く着手し、科学研究費助成事業・基盤研究(S)において、超高感度・環境センサーとパワーマネジメント素子を融合したオートノマス・複合機能センサーの開発に取り組んできました。近年、シックハウス症候群に代表される個人の生活空間レベルでの空気汚染に起因する健康障害が深刻な問題となっていますが、建材やインテリア素材、家具などから発生する化学分子ガスは一般に濃度がppbレベルと非常に希薄で、既存のガスセンサー技術で検出することは極めて困難です。今回の単一CO2分子検出成功は、グループが世界に先駆けて構築してきたグラフェンNEMS素子に関するリーディング技術と、吸着分子とグラフェン間に生じる相互作用を原子レベルで明らかにするシミュレーション技術を融合させて初めて実現できた成果です。 |

|||

| <今回の成果> | |||

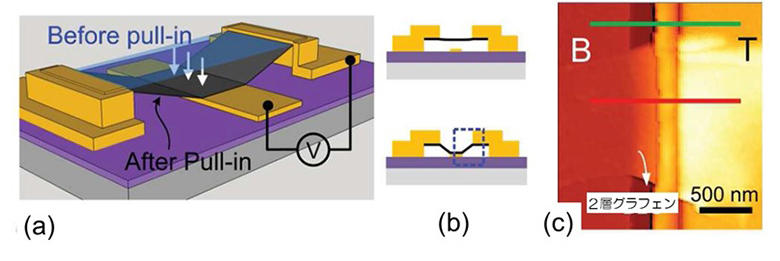

|

グラフェンNEMS作製技術を用いて、半導体基板上に2層グラフェン膜の両持ち梁を作製した後、下部の金電極に電圧を印加することで、グラフェン梁を電極上に引き寄せて付着させ、グラフェン斜め梁を形成しました(図1参照)。非常に希薄なCO2ガスを導入し、グラフェン斜め梁の電気抵抗を時間的にモニターしましたが、この状態では分子吸着に伴う信号は検出されません(図2(b)内の黒点データ)。しかし、半導体基板に電圧を加えて電界を発生させると、グラフェン梁の電気抵抗に、CO2分子一個一個がグラフェン梁表面に吸着・離脱したことを示す量子化された変化(一定の値で抵抗が増減すること)が観測されました(図2(b)内の青点とピンク点データ)。これは、基板から印加した電界によってCO2分子内にわずかな分極が生じ、それと基板からの電界の相互作用によってCO2分子がグラフェン梁表面に引き寄せられるからです(図3参照)。 |

|||

| <今後の展開> | |||

|

今回の実験では、分子内の分極がゼロで電気的な検出が困難と考えられていたCO2分子を用いましたが、今後はシックハウス症候群の原因となっているホルムアルデヒドやベンゼンなど揮発性有機化合物ガスを用いた検証実験を進めていきます(図4参照)。また、グラフェン梁の幅をシングルナノメートル(10ナノメートル未満)に超微細化することで検出感度を更に向上させるとともに、基板から印加する電界の強度とグラフェンNEMS構造のデザインを最適化することで検出速度の向上を図ります。さらに、本プロジェクト内で並行して開発を進めているグラフェンNEMSスイッチを、本センサー回路のパワーゲーティング素子として集積化することで、センサーシステムの待機時消費電力をシャットアウトし、バッテリーの寿命を飛躍的に延ばすことを試みます。 |

|||

| <用語説明> | |||

|

|||

| <参考図> |

図1 (a)作製した2層グラフェンNEMSセンサーの構造、(b)斜めグラフェン梁の模式図、(c)実際に作製した素子の原子間力顕微鏡写真 |

図2 (a)吸着したCO2分子によるグラフェン梁電気抵抗変化を説明する模式図、(b)実際に観測された電気抵抗変化の時間依存性(黒点:基板電圧オフの場合、青点:基板に正電圧印加の場合、ピンク点:基板に負電圧印加の場合)、(c)電気抵抗変化の統計分布。'抵抗変化の量子化'を示している。 |

図3 斜め2層グラフェン梁の表面に物理吸着するCO2分子の様子を分子動力学でシミュレーションしている途中経過(左)。2層グラフェン表面付近での静電ポテンシャル分布。ポテンシャルの高い領域(黒い部分)に吸着CO2分子がトラップされる様子を示している(右上)。基板電界をオフにした場合、CO2分子が離れて行く軌跡を示している(右下)。 |

図4 シックハウス症候群、シックカー症候群などの原因となる揮発性有機化合物ガス分子の一例。表中の数字は、WHOから示されている8時間での限界濃度値で一桁のppbレベルでの検出精度が要求されることを示している。 |

図5 本研究成果に対するイメージ図 |

平成28年4月18日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/04/18-1.html磁石と光で機能制御可能なナノ粒子の開発に成功! -高性能がん診断・治療に向けて-

磁石と光で機能制御可能なナノ粒子の開発に成功!

-高性能がん診断・治療に向けて-

【ポイント】

- 磁性イオン液体とカーボンナノホーンから成る複合体の作製に成功

- 当該ナノ粒子の磁場応答性とEPR効果により標的とする腫瘍内に効果的に集積し、マウスに移植したがんの可視化と、抗がん作用、光熱変換によるがん治療が可能であることを実証

- 当該ナノ粒子と近赤外光を組み合わせた新たながん診断・治療技術の創出に期待

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎教授らは、カーボンナノホーン*1表面に磁性イオン液体*2、近赤外蛍光色素(インドシアニングリーン*3)、分散剤(ポリエチレングリコール-リン脂質複合体*4)を被覆したナノ粒子の作製に成功した(図1)。得られたナノ粒子は、ナノ粒子特有のEPR効果*5のみならず、磁性イオン液体に由来する磁場駆動の腫瘍標的能によって、大腸がんを移植したマウス体内の腫瘍内に効果的に集積し、磁性イオン液体に由来する抗がん作用に加え、生体透過性の高い近赤外レーザー光*6により、インドシアニングリーンに由来するがん患部の可視化とカーボンナノホーンに由来する光熱変換による多次元的な治療が可能であることを実証した。さらに、マウスを用いた生体適合性試験などを行い、いずれの検査からもナノ粒子が生体に与える影響は極めて少ないことがわかった。当該ナノ粒子と近赤外レーザー光を組み合わせた新たながん診断・治療技術の創出が期待される。 |

【研究背景と内容】

がんは世界における死亡の主な原因の1つである。世界保健機関 (WHO) によると、2020年には約1,000万人のがん患者が亡くなっている。とりわけ先進国の人口の高齢化と生活習慣の要因により、症例数は引き続き増加すると予想されている。科学、技術、社会の発展が大きく進歩したにもかかわらず、従来の抗がん剤の特異性の低さ、重篤な副作用、転移性疾患に対する有効性の限界などが相まって、がんは依然として重要かつ世界的な健康課題となっている。従って、より効果的かつ安心・安全な先進がん診断・治療技術の開発は急務である。

イオン液体は、低融点、低揮発性、高イオン濃度、高イオン伝導性などの特長を持つ室温で液体として存在する塩であり、コンデンサ用電解液や帯電防止剤、CO2吸収剤などの様々な産業用途に応用されており、とりわけ環境・エネルギー分野で注目されている。また、近年イオン液体に抗がん作用があることが見出されており、上記の分野のみならず医療分野への応用展開も期待されている。

そもそもイオン液体という物質は、陽イオン分子と陰イオン分子という極めてシンプルな2種類の構成要素で成り立っている。つまり、陽イオン側と陰イオン側の両方に多様な可能性があることから、両者の組み合わせとなるイオン液体には、膨大な種類が存在しうることになる。そのためイオン液体は「デザイナー溶媒」と呼ばれている。例えば、陽イオンが1-ブチル-3-メチルイミダゾリウム、陰イオンが塩化鉄であるイオン液体([Bmin][FeCl4])は、ネオジム磁石程度の磁場に応答する「磁性イオン液体」として知られている。磁石に反応する流体としては、この磁性イオン液体の他に、磁性流体という粉末磁石を懸濁させた油などが知られている。しかし、従来の磁性流体は、固体と液体に分離してしまいやすく不安定であった。磁性イオン液体は極めて安定であり、揮発せず、燃えないなどのイオン液体特有の性質を保持している。このため磁性イオン液体は、固体磁石にはできなかった液体磁石の新しい用途に向けて応用が期待されている。しかし、このような磁性イオン液体の高い潜在能力に反して、これまで報告されている磁性イオン液体の応用例は、化学物質の抽出や分離に限られていた。

一方、ナノ炭素材料の一つであるカーボンナノホーン(CNH)は、高い生体適合性と優れた物理化学的特性を有することが知られており、とりわけバイオメディカル分野で大きな注目を集めている。都教授は、CNHが生体透過性の高い波長領域(650~1100 nm)のレーザー光により容易に発熱する特性(光発熱特性)を世界に先駆けて発見し、当該光発熱特性を活用したがん診断・治療技術の開発を推進している(※1)。また、都研究室では、革新的がん診断・治療技術に向けてCNHのさらなる高性能化・高機能化に取り組んでいる(※2)。

(※1) https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2020/08/17_2.html

(※2) https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/08/22-1.html

本研究では、磁性イオン液体([Bmin][FeCl4])と光発熱素材(CNH)を複合化した新規ナノ粒子を開発し、がん診断・治療技術への可能性を調査した。より具体的には、[Bmin][FeCl4]、近赤外蛍光色素(インドシアニングリーン)、分散剤(ポリエチレングリコール-リン脂質複合体)を被覆したCNH([Bmin][FeCl4]‒PEG‒ICG‒CNH複合体)をがん患部に同時に送り込むことで、[Bmin][FeCl4]に由来する磁場応答性と抗がん作用に加え、生体透過性の高い近赤外レーザー光を用いることで、インドシアニングリーンに由来する近赤外蛍光特性を用いた患部の可視化やCNHに由来する光熱変換を利用した、新たながんの診断や治療の実現を目指した。

当該目標を達成するために、今回開発した技術では、簡便な超音波照射によって[Bmin][FeCl4]、近赤外蛍光色素(インドシアニングリーン)、ポリエチレングリコール-リン脂質複合体をCNH表面に吸着させることで、CNHを水溶液中に分散できるようにした(図1)。この方法で作製した[Bmin][FeCl4]‒PEG‒ICG‒CNH複合体は、7日以上の粒径安定性を有していること、細胞に対し高い膜浸透性を有し抗がん作用を発現すること、近赤外レーザー光照射により発熱が起こることが確認できたため、がん患部の可視化と治療効果について試験を行った。

大腸がんを移植して約10日後のマウスに、当該[Bmin][FeCl4]‒PEG‒ICG‒CNH複合体を尾静脈から投与し、医療用バンデージを使って患部に小型のネオジウム磁石を24時間張り付けた後に740~790 nmの近赤外光を当てたところ、がん患部が蛍光を発している画像が得られた(図2A)。また、当該ナノ粒子が、ネオジウム磁石を用いない場合や磁性イオン液体を被覆していないナノ粒子(PEG‒ICG‒CNH複合体)に比較して、がん組織に効果的に取り込まれていることが分かった(図2A)。そこで、当該ナノ粒子([Bmin][FeCl4]‒PEG‒ICG‒CNH複合体 + 磁場)が集積した患部に対して808 nmの近赤外レーザー光を照射したところ、[Bmin][FeCl4]に由来する抗がん作用に加え、CNHの光熱変換による効果で5日後には、がんを完全に消失させることが判明した(図2B)。

一方、腫瘍内における薬効メカニズムを組織学的評価により調査したところ、とりわけ磁場印可とレーザー照射した[Bmin][FeCl4]‒PEG‒ICG‒CNH複合体においてがん細胞組織の顕著な破壊が起こることが明らかとなった。

さらに、[Bmin][FeCl4]‒PEG‒ICG‒CNH複合体をマウスの静脈から投与し、生体適合性を組織学的検査、血液検査、体重測定により評価したが、いずれの項目でも[Bmin][FeCl4]‒PEG‒ICG‒CNH複合体が生体に与える影響は極めて少ないことがわかった。

これらの成果は、今回開発した[Bmin][FeCl4]‒PEG‒ICG‒CNH複合体が、革新的がん診断・治療法の基礎に成り得ることを示すだけでなく、ナノテクノロジーや光学といった幅広い研究領域における材料設計の技術基盤として貢献することを十分期待させるものである。

本成果は、2025年3月3日に生物・化学系のトップジャーナル「Small Science」誌(Wiley発行)のオンライン版に掲載された。なお、本研究は、文部科学省科研費 基盤研究(A)(23H00551)、文部科学省科研費 挑戦的研究(開拓)(22K18440)、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 研究成果最適展開支援プログラム (A-STEP)(JPMJTR22U1)、大学発新産業創出基金事業スタートアップ・エコシステム共創プログラム(JPMJSF2318)ならびに本学超越バイオメディカルDX研究拠点、本学生体機能・感覚研究センターの支援のもと行われたものである。

図1.様々な機能性分子を被覆したナノ粒子の作製と本研究の概念。

図1.様々な機能性分子を被覆したナノ粒子の作製と本研究の概念。

CNH: カーボンナノホーン、ICG: インドシアニングリーン、[Bmim][FeCl4]: 磁性イオン液体、

DSPE‒PEG2000‒NH2: ポリエチレングリコール-リン脂質複合体。

図2. ナノ粒子をがん患部に集積・可視化(A)し、光照射によりがんを治療(B)

図2. ナノ粒子をがん患部に集積・可視化(A)し、光照射によりがんを治療(B)

(赤色の囲いは腫瘍の位置、赤色の矢印は消失した腫瘍の位置をそれぞれ示している)。

【論文情報】

| 掲載誌 | Small Science |

| 論文題目 | Multifunctional magnetic ionic liquid-carbon nanohorn complexes for targeted cancer theranostics |

| 著者 | Yun Qi, Eijiro Miyako* |

| 掲載日 | 2025年3月3日にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1002/smsc.202400640 |

【用語説明】

飯島澄男博士らのグループが1998年に発見したカーボンナノチューブの一種。直径は2~5 nm、長さ40~50 nmで不規則な形状を持つ。数千本が寄り集まって直径100 nm程度の球形集合体を形成している。とりわけ、薬品の輸送用担体として期待されており、バイオメディカル分野で注目を集めている。

磁気力によってイオンが移動する液体。

肝機能検査に用いられる緑色色素のこと。近赤外レーザー光を照射すると近赤外蛍光と熱を発することができる。

ポリエチレングリコールとリンを含有する脂質(脂肪)が結合した化学物質。脂溶性の薬剤を可溶化させる効果があり、ドラッグデリバリーシステムによく利用される化合物の一つ。

100nm以下のサイズに粒径が制御された微粒子は、正常組織へは漏れ出さず、腫瘍血管からのみ、がん組織に到達して患部に集積させることが可能である。これをEPR効果(Enhanced Permeation and Retention Effect)という。

レーザーとは、光を増幅して放射するレーザー装置、またはその光のことである。レーザー光は指向性や収束性に優れており、発生する光の波長を一定に保つことができる。とくに700~1100 nmの近赤外領域の波長の光は生体透過性が高いことが知られている。

令和7年3月6日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/03/06-1.html光電極の反応メカニズムを解明 ~光の強度変化で見えた新たな課題と可能性~

|

| 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 東京都公立大学法人 東京都立大学 国立大学法人東京科学大学 Swansea University |

光電極の反応メカニズムを解明

~光の強度変化で見えた新たな課題と可能性~

【ポイント】

- 周波数データの先進的解析により、水分解反応中の電子の動きを時間領域で可視化

- 電子と正孔の再結合過程を3種に分類し、電場と光の強さで変化するメカニズムを解明

- 反応のボトルネックとなる遅い反応過程を発見し、水分解反応の効率低下要因を特定

| 光電気化学的な水分解は、クリーンな水素を生成する有望な技術ですが、その効率は電子と正孔の再結合1によって大きく制限されています。この課題を克服するためには、電荷の分離と移動の特性を詳細に分析し、再結合のメカニズムを明確にすることが不可欠です。 今回、北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)張葉平特別研究員(日本学術振興会特別研究員PD)、東京都立大学(学長・大橋隆哉、東京都八王子市)都市環境科学研究科天野史章教授、Dr. Surya Pratap Singh、東京科学大学(旧・東京工業大学、理事長・大竹尚登、東京都目黒区)物質理工学院材料系宮内雅浩教授、山口晃助教、Dr. Yue Yang、Imperial College London (United Kingdom) Prof. Salvador Eslava、Ms. Mengya Yang、Dr. Junyi Cui、Prof. James R Durrant (Swansea University, United Kingdomと兼務)、Dr. Daniele Benettiの共同研究チームは、「光強度変調光電流分光法(IMPS)2」と「緩和時間分布(DRT)解析3」を組み合わせた新たな分析手法を適用し、光電極の動作環境下でのその場観察を行いました。その結果、これまで一つの現象として捉えられていた電子と正孔の再結合が、実は異なる3つの過程に分かれていることを明らかにしました。さらに、反応速度が遅い領域に未知の"サテライトピーク4"が存在することを発見し、これが電子移動や反応のボトルネックとなる可能性を示しました。本研究の成果は、光触媒や光電極材料の効率的な設計につながるものであり、2025年2月22日付けで「Journal of the American Chemical Society」誌に掲載されました。 |

【研究の背景】

光触媒は、太陽光というクリーンで無尽蔵なエネルギーを利用して水素を生成する技術として注目されています。しかし、実用化に向けた大きな課題のひとつが、「電子と正孔の再結合」です。これは、光によって励起された電子が、化学反応に利用される前に元の状態に戻ってしまう現象で、エネルギー変換の効率を大きく低下させます。従来の研究では、この再結合がどのように起こるのかを詳細に分析することが難しく、単純化したモデルで説明されることがほとんどでした。そこで、研究チームは、再結合過程には複数のメカニズムが混在する可能性があると考え、周波数ごとの電流の応答を時間ごとの変化として"見える化"する解析手法を適用することで、光照射下での電子や正孔の動的な過程を捉えその詳細を明らかにしました。

【研究の詳細】

本研究では、光触媒として広く研究されている酸化チタン(TiO2)を光電極の材料に用いて、水分解反応の動作環境における電子の動きを詳細に分析しました。まず、「光強度変調光電流分光法(IMPS)」を用いて、光の強さを周期的に変化させた際の電流の応答を測定し、光触媒内でどのようなプロセスが起こっているかを周波数ごとに測定しました。次に、「緩和時間分布(DRT)解析」を適用し、得られたデータを時間領域に変換することで、これまで1つのプロセスと考えられていた再結合過程が、実際には複数のプロセスに分かれていることを"見える化"することに成功しました。異なる光強度でIMPSを測定した結果、次の3つの異なる電位領域が存在することがわかりました。

(1) 高電位領域:光強度に依存せず、安定した電流応答を示す

(2) 中電位領域:光強度に強く影響される再結合プロセスが支配的

(3) 低電位領域:逆電子移動(BER)が発生し、光電流が抑制される

| 図 本研究で明らかにした、3つの電位領域における光触媒プロセスの緩和時間分布、およびそれに対応する半導体電極のバンド曲がり5モデル。電位領域ごとのバンド構造をもとに、異なる3種の再結合プロセス(OPR、EHR、BER)を分類することに成功した。 |

さらに、これらのメカニズムを半導体電極におけるバンド曲がりモデルと対応付けることで、これまで一括りにされていた「バルク再結合」を「過剰な光侵入による再結合(OPR)」と「過剰な正孔による再結合(EHR)」いう2種類に分類し、それぞれの特徴を明らかにしました。また、これまで観測されていなかった遅い反応過程が"サテライトピーク"として高電位領域に現れることを確認しました。このピークは光強度や反応条件によって変化し、特に表面の正孔密度によって再結合経路と競合する可能性が示唆されました。

【今後の展望】

本研究の成果により、光電気化学的な水分解反応のボトルネックとなる反応過程をより正確に特定できるようになりました。これにより、光触媒や半導体電極のさらなる高効率化に向けた新たな材料設計の指針が示されます。今後は、異なる材料や反応環境での適用を進めることで、実用化に向けた最適な設計戦略を提案していく予定です。光触媒および光電気化学的な水分解の性能向上により、水素エネルギーの普及が加速し、カーボンニュートラル社会の実現に貢献することが期待されます。

【論文情報】

| 掲載誌 | Journal of the American Chemical Society |

| 論文題目 | Analysis of TiO2 Photoanode Process Using Intensity Modulated Photocurrent Spectroscopy and Distribution of Relaxation Times |

| 著者 | Yohei Cho, Mengya Yang, Junyi Cui, Yue Yang, Surya Pratap Singh, Salvador Eslava, Daniele Benetti, James R Durrant, Akira Yamaguchi, Masahiro Miyauchi, and Fumiaki Amano |

| 掲載日 | 2025年2月22日 |

| DOI | https://doi.org/10.1021/jacs.4c17345 |

【研究資金】

本研究は、日本学術振興会 科学研究費助成事業「JP20H02525, JP21J21388, JP22KJ1272, JP23K26735, JP23K17953, JP24KJ1201, JP24H00463」、東京都立大学、東京工業大学物質・情報卓越教育院、英国工学・物理科学研究会議(EPSRC, Grant EP/S030727/1)、Imperial College Londonからの支援を受けたものです。

【受賞】

本研究は、光エネルギーの化学変換と太陽光エネルギーの有効利用、および人工光合成をテーマとする国際会議でOral Presentation Awardを受賞しています。

【用語説明】

光触媒や半導体電極が光を吸収すると電子と正孔(電子の抜けた穴)が生成される。これらの電荷が化学反応に利用される前に再び結びついて消失してしまう現象。再結合が起こると、エネルギーが熱や光として失われ、反応効率が低下するため、光触媒や半導体電極の性能を向上させるには、再結合を抑える必要がある。

光の強度をわずかに変化させ、そのときの周期的な電流応答を周波数ごとに測定することで、半導体電極内部の電子の動きを解析する手法。動作環境下の光電極をそのまま観察できる「オペランド分光法」の一種。一定の電位を保ったまま測定できるため、半導体内部の電場変動による測定誤差が少なく、光強度や電位の影響を精度よく観察できる。

周波数領域のデータを時間領域に変換することで、どの時間スケールで反応や再結合が起こっているかを特定する解析手法。事前に複雑な数理モデルを使う必要がなく、複数の反応過程を分離して評価できる。それぞれの反応過程がどのくらいの時間で進行するかを示す時定数を「緩和時間」と呼ぶ。

DRT解析の結果として、主な反応プロセスであるメインピークとは別に観測された新たなピーク。今回の研究では、IMPSの解析で初めてサテライトピークの存在を明確に捉え、それが再結合と競合する要因になりうることを明らかにした。

半導体電極の表面付近において、電荷の分布によってエネルギーバンド(電子が存在できるエネルギー準位の範囲)が曲がる現象。これは、外部から電場が加わったり、半導体が電解質と接触したりすることで生じる。バンド曲がりの状態によって、電子や正孔がどのように移動し、化学反応に寄与するかが決まる。本研究では、電位によってバンド曲がりを精密に制御することで、各状態に対応する再結合プロセスを明らかにした。

令和7年2月25日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/02/25-1.html