研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。物質化学フロンティア研究領域の都教授らの論文がSpringer Nature Research CommunitiesのBehind the Paperで紹介

物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎教授らの最新の論文「2種の細菌による新たながん治療へのアプローチ『AUN(阿吽)』を開発―免疫不全状態でも機能が期待されるがん治療に向けて―」が、Springer Nature Research CommunitiesのBehind the Paperにて紹介されました。研究開発の発端、裏話などが紹介されています。なお、本研究は、文部科学省 科学研究費補助金 基盤研究A(23H00551)、同 挑戦的研究(開拓)(22K18440、25K21827)、国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST) 研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)(JPMJTR22U1)、同 大学発新産業創出基金事業 スタートアップ・エコシステム共創プログラム(JPMJSF2318)、同 次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING) 未来創造イノベーション研究者支援プログラム(JPMJSP2102)、公益財団法人 発酵研究所、公益財団法人 上原記念生命科学財団、本学超越バイオメディカルDX研究拠点、本学生体機能・感覚研究センターならびに第一三共株式会社の支援のもと行われたものです。

■論文概要

本研究では、2種類の細菌がまるで"阿吽の呼吸"のように精緻に連携しながら、がん細胞を選択的に攻撃するという新たな治療へのアプローチ「AUN(阿吽)」の開発に成功しました。

研究チームが用いたのは、"AUN(阿吽)"と名付けられた2種の天然細菌:腫瘍内に常在するProteus mirabilis[阿形(A-gyo)]と、光合成を行うRhodopseudomonas palustris[吽形(UN-gyo)]です。この互いに異なる機能を持つ2種の細菌が、それぞれの役割を果たしながら、以下の一連のプロセスを協調的に引き起こし、抗腫瘍効果を示すことが確認されました。まず、がん特有の環境に誘導されて、両細菌はマウス皮下腫瘍モデルにおいて腫瘍の血管やがん細胞を選択的に破壊。これにより、正常組織への影響を最小限に抑えつつ、がん組織だけを効果的に抑制する可能性が示唆されました。さらに、がんが産生する特異的な代謝物の存在下で、片方の細菌(A-gyo)は線維状の構造へと変化。この形態変化により抗腫瘍効果が一段と強化されることが判明しました。興味深いのは、経時的に両細菌の集団構成(ポピュレーション)も動的に変化し、最適な役割分担が自然に形成される点です。加えて、病原性を抑制しながら、重篤な副作用の原因となるサイトカインストームの発生も回避できる可能性があるという点も特徴です。

本研究は、2種の細菌の持つ自然な"協調戦略"を巧みに活用することで、安全かつ効果的ながん治療の新たな道を拓くものです。今後、このメカニズムを応用した新しいがん治療法の社会実装に向けて、スタートアップ創業を計画しています。

プレスリリース詳細:2種の細菌による新たながん治療へのアプローチ「AUN(阿吽)」を開発 ―免疫不全状態でも機能が期待されるがん治療に向けて―

令和7年8月7日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2025/08/07-2.html次世代プロトン電池へ期待 ―多孔質MXene(マキシン)フィルムが高容量・高速充電を実現―

次世代プロトン電池へ期待

―多孔質MXene(マキシン)フィルムが高容量・高速充電を実現―

ポイント

- 次世代電池「プロトン電池」の鍵となる多孔質MXene (マキシン)フィルムを開発

- 素材の穴の量(細孔密度)を調整することで、従来を大きく上回る電池容量と充電性能を実現

- 長寿命でエコな電池づくりに前進、持続可能なエネルギー社会に貢献

| 北陸先端科学技術大学院大学 物質化学フロンティア研究領域のLinh Chi T. Cao大学院生(博士後期課程)、青木健太郎助教、長尾祐樹教授らは、タイ・タマサート大学シリントン国際工学部(SIIT)およびタイ・国立電子コンピューター技術研究センター (NECTEC)と共同で、再生可能エネルギーの普及や電気自動車の進化に伴い需要が高まる高性能エネルギー貯蔵デバイスの実現に向け、次世代型プロトン電池*1の鍵となる多孔質MXene*2,3アノード(陽極)の開発に成功しました。 本研究で開発された多孔質MXeneフィルムは、MXeneを用いた先行研究の中で最高の性能を発揮し、高容量と超高速充電を両立できることが示されました。この成果は、環境負荷の低い、持続可能な電池技術の発展に大きく貢献すると期待されます。 |

【背景】

現代社会では、電気自動車の普及や携帯端末の進化に伴い、効率の良いエネルギー貯蔵システムの重要性が高まっています。長く市場を牽引してきたリチウムイオン電池は、リチウム資源の限界、環境への影響、安全性といった課題を抱えており、資源の乏しい日本が持続可能な発展を遂げるためには、多様なエネルギー資源の活用と高効率な変換技術の確立が不可欠です。

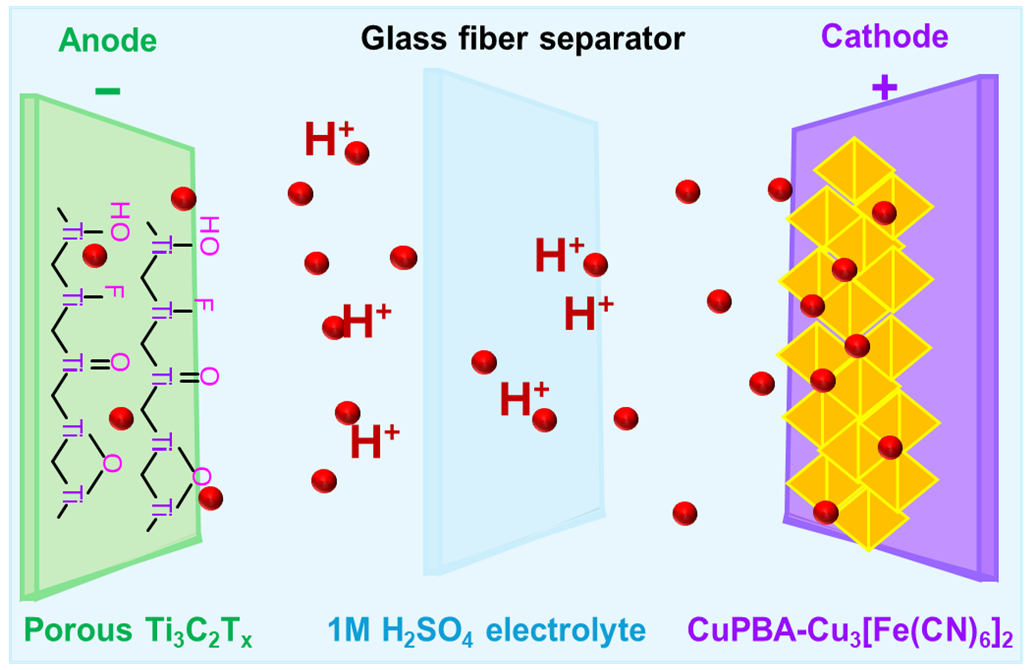

そこで注目されているのが、プロトンと呼ばれる水素原子(H+)を電荷キャリアとして利用するプロトン電池(図1)です。プロトン電池は、水素イオンを使って電気をやりとりする電池で、材料が豊富でエコ、かつ素早く充電できる可能性を秘めており、次世代エネルギー貯蔵の有力候補として注目されています。二次元のナノ材料であるMXeneは、その優れた電気伝導性や高い表面積から、プロトン電池の有望なアノード候補です。しかし、従来のMXeneを薄膜状にしたMXeneフィルムは、MXeneのシート間の相互作用が強く、反応が起こる場所が減少したり、プロトンの輸送が阻害されたりといった課題を抱え、その性能を十分に引き出せていませんでした。

図1 本研究のプロトン電池の模式図

【成果】

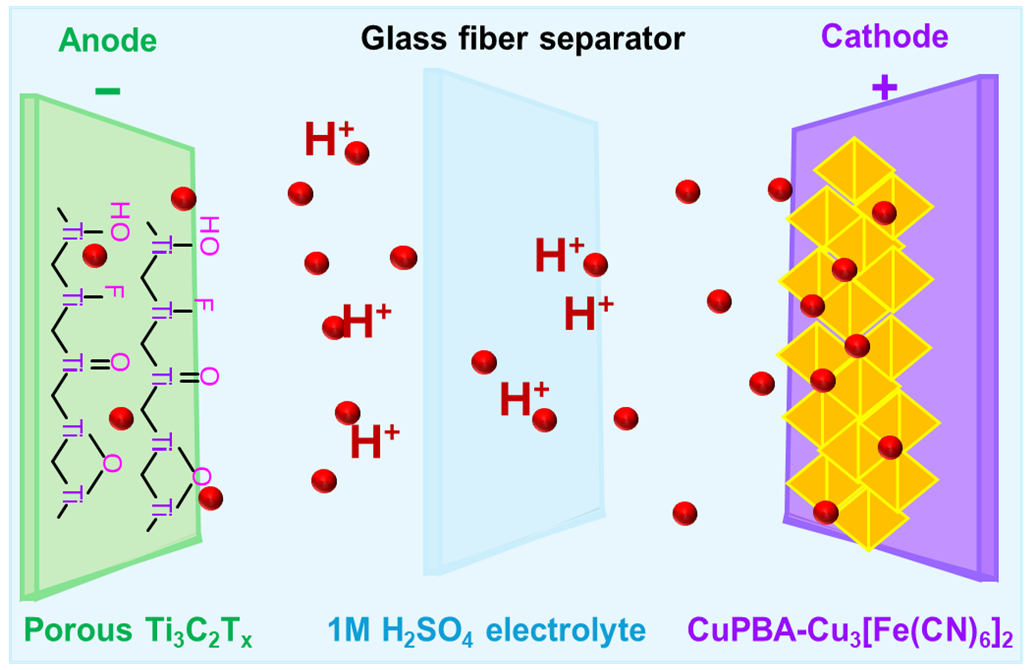

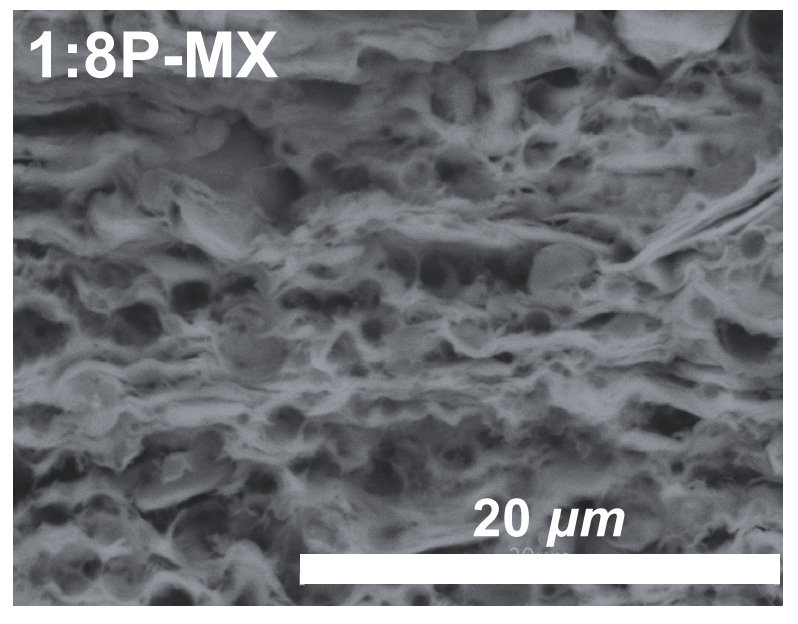

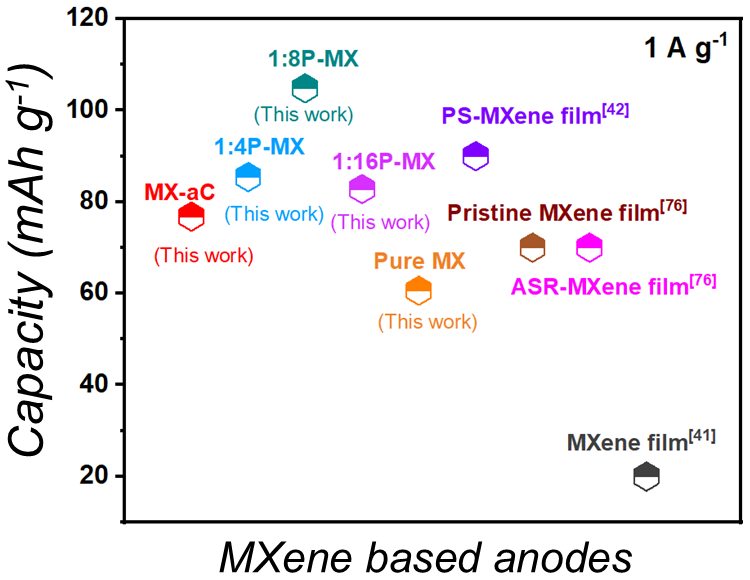

本研究では、MXeneアノードの性能向上を目指し、ある物質を鋳型(テンプレート)として利用してその鋳型を犠牲にすることで目的とする物質構造を形成する合成手法である「犠牲テンプレート法」を用いて、細孔密度を系統的に調整した多孔質MXene(P-MX)フィルムを開発しました(図2)。特に、ポリ乳酸(PLA)とMXeneの比率が1:8の条件で合成された「1:8P-MX」アノードは、1 A g−1で104.8 mAh g−1という高容量を達成し、2000サイクル後も96.7%の容量維持率を維持しました(図3)。これは、これまでに報告されたMXeneアノードの中で最高の性能です(図4)。これは、電池を繰り返し使う中で、電解液が素材のすき間にしみ込みやすくなり、さらにプロトンが出入りすることで、素材同士がくっついてしまうのを防ぎ、性能の低下を抑えることができ、反応が起こる場所の増加に繋がったためと考えられます。

さらに、1:8P-MXアノードと銅鉄プルシアンブルー類似体*4(CuPBA)カソード(陰極)を組み合わせた「フルセル」プロトン電池を構築しました。この「フルセル」は、1 mol L−1 H2SO4電解液中で、1 A g−1(17 C)で57.9 mAh g−1、そして10 A g−1(188 C)という高速充電レート*5においても53.3 mAh g−1という高い容量を保持しました。二次電池(充電可能な電池)の充放電におけるエネルギー効率を表す指標である「クーロン効率」は200サイクル後も97%と安定して高い値を示しましたが、容量維持率は65.4%に低下しました。これは、主にCuPBAカソードの電解液中での溶解・分解に起因すると特定され、今後の課題となります。これらの結果は、MXeneアノードにおける細孔設計が、容量とレート性能の両方を向上させる上で極めて重要であることを示しています。

図2 多孔質MXene(P-MX)フィルムの走査電子顕微鏡観察

図3 1:8P-MXフィルムのサイクル特性:電流密度1 A g-1、

電位範囲 −0.7~0.2 Vにおける容量(左軸)および容量保持率(右軸)

図4 本研究におけるMXeneベースのアノード性能と文献との比較

【社会への還元として期待できる内容、今後の展望】

本研究の成果は、最適化された細孔設計を持つMXeneアノードが、高容量で高速充電が可能な次世代プロトン電池の実現に大きく貢献することを示しています。特に、高濃度酸性電解液や追加の活性材料を用いずに、MXeneのみで高性能を実現した点は、環境への影響を低減し、より持続可能なエネルギー貯蔵システムを開発する上で重要な進歩です。今後は、フルセル電池の長期安定性をさらに向上させるため、CuPBAカソードの電解液中での安定性改善に焦点を当てた研究を進めていきます。これにより、1:8P-MXアノードの優れた性能を最大限に引き出し、プロトン電池の実用化を目指します。

本研究は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業CREST(グラント番号 JPMJCR21B3)による財政的支援を受けて実施されました。

【論文情報】

| 掲載誌 | Chemical Engineering Journal |

| 論文タイトル | Porosity-controlled MXene anodes for enhanced rate and long cycle life performance in aqueous proton batteries |

| 著者 | Linh Chi T. Cao*, Kentaro Aoki, Shu-Han Hsu, Sakoolkan Boonruang, Yuki Nagao*(筆頭著者も責任著者) |

| 掲載日 | 2025年7月15日 |

| DOI | 10.1016/j.cej.2025.165882 |

【用語説明】

プロトン(水素イオン、H+)を電荷キャリアとして利用する二次電池の一種です。資源の豊富さや高速な電荷移動が特徴です。

二次元遷移金属炭化物の一種で、高い電気伝導性と表面積を持つ有望な新素材です。

微細な穴(細孔)を多数導入したMXene材料で、電解液の浸透性やイオン輸送経路を改善し、電池性能を向上させます。

プロトン電池のカソード材料として研究される化合物群です。

電池の充電および放電速度を示す指標です。1Cは定格容量を1時間で充放電する速度を意味します。

令和7年7月17日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/07/17-1.html光電極の反応メカニズムを解明 ~光の強度変化で見えた新たな課題と可能性~

|

| 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 東京都公立大学法人 東京都立大学 国立大学法人東京科学大学 Swansea University |

光電極の反応メカニズムを解明

~光の強度変化で見えた新たな課題と可能性~

【ポイント】

- 周波数データの先進的解析により、水分解反応中の電子の動きを時間領域で可視化

- 電子と正孔の再結合過程を3種に分類し、電場と光の強さで変化するメカニズムを解明

- 反応のボトルネックとなる遅い反応過程を発見し、水分解反応の効率低下要因を特定

| 光電気化学的な水分解は、クリーンな水素を生成する有望な技術ですが、その効率は電子と正孔の再結合1によって大きく制限されています。この課題を克服するためには、電荷の分離と移動の特性を詳細に分析し、再結合のメカニズムを明確にすることが不可欠です。 今回、北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)張葉平特別研究員(日本学術振興会特別研究員PD)、東京都立大学(学長・大橋隆哉、東京都八王子市)都市環境科学研究科天野史章教授、Dr. Surya Pratap Singh、東京科学大学(旧・東京工業大学、理事長・大竹尚登、東京都目黒区)物質理工学院材料系宮内雅浩教授、山口晃助教、Dr. Yue Yang、Imperial College London (United Kingdom) Prof. Salvador Eslava、Ms. Mengya Yang、Dr. Junyi Cui、Prof. James R Durrant (Swansea University, United Kingdomと兼務)、Dr. Daniele Benettiの共同研究チームは、「光強度変調光電流分光法(IMPS)2」と「緩和時間分布(DRT)解析3」を組み合わせた新たな分析手法を適用し、光電極の動作環境下でのその場観察を行いました。その結果、これまで一つの現象として捉えられていた電子と正孔の再結合が、実は異なる3つの過程に分かれていることを明らかにしました。さらに、反応速度が遅い領域に未知の"サテライトピーク4"が存在することを発見し、これが電子移動や反応のボトルネックとなる可能性を示しました。本研究の成果は、光触媒や光電極材料の効率的な設計につながるものであり、2025年2月22日付けで「Journal of the American Chemical Society」誌に掲載されました。 |

【研究の背景】

光触媒は、太陽光というクリーンで無尽蔵なエネルギーを利用して水素を生成する技術として注目されています。しかし、実用化に向けた大きな課題のひとつが、「電子と正孔の再結合」です。これは、光によって励起された電子が、化学反応に利用される前に元の状態に戻ってしまう現象で、エネルギー変換の効率を大きく低下させます。従来の研究では、この再結合がどのように起こるのかを詳細に分析することが難しく、単純化したモデルで説明されることがほとんどでした。そこで、研究チームは、再結合過程には複数のメカニズムが混在する可能性があると考え、周波数ごとの電流の応答を時間ごとの変化として"見える化"する解析手法を適用することで、光照射下での電子や正孔の動的な過程を捉えその詳細を明らかにしました。

【研究の詳細】

本研究では、光触媒として広く研究されている酸化チタン(TiO2)を光電極の材料に用いて、水分解反応の動作環境における電子の動きを詳細に分析しました。まず、「光強度変調光電流分光法(IMPS)」を用いて、光の強さを周期的に変化させた際の電流の応答を測定し、光触媒内でどのようなプロセスが起こっているかを周波数ごとに測定しました。次に、「緩和時間分布(DRT)解析」を適用し、得られたデータを時間領域に変換することで、これまで1つのプロセスと考えられていた再結合過程が、実際には複数のプロセスに分かれていることを"見える化"することに成功しました。異なる光強度でIMPSを測定した結果、次の3つの異なる電位領域が存在することがわかりました。

(1) 高電位領域:光強度に依存せず、安定した電流応答を示す

(2) 中電位領域:光強度に強く影響される再結合プロセスが支配的

(3) 低電位領域:逆電子移動(BER)が発生し、光電流が抑制される

| 図 本研究で明らかにした、3つの電位領域における光触媒プロセスの緩和時間分布、およびそれに対応する半導体電極のバンド曲がり5モデル。電位領域ごとのバンド構造をもとに、異なる3種の再結合プロセス(OPR、EHR、BER)を分類することに成功した。 |

さらに、これらのメカニズムを半導体電極におけるバンド曲がりモデルと対応付けることで、これまで一括りにされていた「バルク再結合」を「過剰な光侵入による再結合(OPR)」と「過剰な正孔による再結合(EHR)」いう2種類に分類し、それぞれの特徴を明らかにしました。また、これまで観測されていなかった遅い反応過程が"サテライトピーク"として高電位領域に現れることを確認しました。このピークは光強度や反応条件によって変化し、特に表面の正孔密度によって再結合経路と競合する可能性が示唆されました。

【今後の展望】

本研究の成果により、光電気化学的な水分解反応のボトルネックとなる反応過程をより正確に特定できるようになりました。これにより、光触媒や半導体電極のさらなる高効率化に向けた新たな材料設計の指針が示されます。今後は、異なる材料や反応環境での適用を進めることで、実用化に向けた最適な設計戦略を提案していく予定です。光触媒および光電気化学的な水分解の性能向上により、水素エネルギーの普及が加速し、カーボンニュートラル社会の実現に貢献することが期待されます。

【論文情報】

| 掲載誌 | Journal of the American Chemical Society |

| 論文題目 | Analysis of TiO2 Photoanode Process Using Intensity Modulated Photocurrent Spectroscopy and Distribution of Relaxation Times |

| 著者 | Yohei Cho, Mengya Yang, Junyi Cui, Yue Yang, Surya Pratap Singh, Salvador Eslava, Daniele Benetti, James R Durrant, Akira Yamaguchi, Masahiro Miyauchi, and Fumiaki Amano |

| 掲載日 | 2025年2月22日 |

| DOI | https://doi.org/10.1021/jacs.4c17345 |

【研究資金】

本研究は、日本学術振興会 科学研究費助成事業「JP20H02525, JP21J21388, JP22KJ1272, JP23K26735, JP23K17953, JP24KJ1201, JP24H00463」、東京都立大学、東京工業大学物質・情報卓越教育院、英国工学・物理科学研究会議(EPSRC, Grant EP/S030727/1)、Imperial College Londonからの支援を受けたものです。

【受賞】

本研究は、光エネルギーの化学変換と太陽光エネルギーの有効利用、および人工光合成をテーマとする国際会議でOral Presentation Awardを受賞しています。

【用語説明】

光触媒や半導体電極が光を吸収すると電子と正孔(電子の抜けた穴)が生成される。これらの電荷が化学反応に利用される前に再び結びついて消失してしまう現象。再結合が起こると、エネルギーが熱や光として失われ、反応効率が低下するため、光触媒や半導体電極の性能を向上させるには、再結合を抑える必要がある。

光の強度をわずかに変化させ、そのときの周期的な電流応答を周波数ごとに測定することで、半導体電極内部の電子の動きを解析する手法。動作環境下の光電極をそのまま観察できる「オペランド分光法」の一種。一定の電位を保ったまま測定できるため、半導体内部の電場変動による測定誤差が少なく、光強度や電位の影響を精度よく観察できる。

周波数領域のデータを時間領域に変換することで、どの時間スケールで反応や再結合が起こっているかを特定する解析手法。事前に複雑な数理モデルを使う必要がなく、複数の反応過程を分離して評価できる。それぞれの反応過程がどのくらいの時間で進行するかを示す時定数を「緩和時間」と呼ぶ。

DRT解析の結果として、主な反応プロセスであるメインピークとは別に観測された新たなピーク。今回の研究では、IMPSの解析で初めてサテライトピークの存在を明確に捉え、それが再結合と競合する要因になりうることを明らかにした。

半導体電極の表面付近において、電荷の分布によってエネルギーバンド(電子が存在できるエネルギー準位の範囲)が曲がる現象。これは、外部から電場が加わったり、半導体が電解質と接触したりすることで生じる。バンド曲がりの状態によって、電子や正孔がどのように移動し、化学反応に寄与するかが決まる。本研究では、電位によってバンド曲がりを精密に制御することで、各状態に対応する再結合プロセスを明らかにした。

令和7年2月25日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/02/25-1.htmlLeafbot:振動機構によって駆動される一体型移動ソフトロボット

Leafbot:振動機構によって駆動される一体型移動ソフトロボット

【ポイント】

- ロボット設計: Leafbotと名付けた機構とボディ一体型(モノリシック*1)シート状ロボットは、シリコン製の本体に振動で駆動する運動機構を組み込み開発されました。

- ロコモーションと地形のナビゲーション: Leafbotは、その形態学的な設計により、平坦や斜面、起伏のある地形や障害物がある複雑な地形での効率的な横断(ロコモーション)を可能としました。

- 最高速度: 高周波による振動にて、Leafbotの最高速度は、平坦な道を最高速度5 BL/s(体長毎秒)を達成しました。

- テラダイナミクスの解析: 本研究では、事前に定義した条件下でLeafbotの地形横断能力を評価しました。またLeafbotに組み込まれる運動機構を3パターン設計し、性能比較を行いました。

- 実験による分析:ロコモーションダイナミクスを解析するため、数学モデルを開発し、実験を行いその検証を行いました。

- 本研究の応用: Leafbotは人間が直感的に操作しやすいため、配管などの狭所や複雑な地形を持つ環境下での検査作業の容易化が期待されます。

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長:寺野稔、石川県能美市)ナノマテリアル・デバイス研究領域のHo Anh Van教授が、NGUYEN, Linh Viet大学院生(博士後期課程)、NGUYEN, Khoi Thanh 大学院生(博士後期課程)らの研究チームを率い、柔軟素材を用いた機構とボディ一体型のシート状ソフトロボット「Leafbot」を開発しました。Leafbotは足やボディと一体化し、振動により駆動する画期的な機構を持ちます。これにより効率的な移動と地形ナビゲーションを実現しました。また、本研究により、Leafbotは、斜面や険しい路面を含む複雑な地形を横断する能力が示され、配管など狭所で複雑な環境下での応用の可能性があり、ソフトロボティクスの進歩に大きく貢献することが期待されます。 |

【研究の背景と内容】

柔軟素材を用いたソフトロボットは、その柔軟性と適応性により、硬さを持つ剛体ロボットでは適応が困難な環境への適応を可能とするため、大きく注目されています。ソフトロボットにはこのような利点があるにも関わらず、移動ソフトロボットの分野では、複雑な地形での効率的な移動の実現が未だ根強い課題として挙げられます。現在の移動ソフトロボットの設計は、振動を利用した機構を持つ移動ソフトロボットが得意な平坦な地形での移動に重点を置く傾向が見られます。しかし、それらは、斜面や障害物が存在する道、凹凸のある不規則な地形での移動には限界があります。このような限界は、実世界の条件下で、一体として機能する材料特性や動的設計、ロコモーション戦略(ロボットの運動・移動の計画)を統合することの難しさの起因となっています。

Leafbot(図1)は、複雑な地形での効率的なロコモーションという重要な課題に取り組んだ移動ソフトロボットの分野における画期的な成果です。Leafbotの特徴は、柔軟性・耐久性・適応性を兼ね備えたシリコンゴム製のシート型のソフトボディです。このロボットの核となる機構は、移動を行う環境とダイナミクス(動力学)な動きに相互作用する振動により駆動する機構です。

図1: (A)リーフボットのコンセプト、(B)Leafbotの設計

Leafbotの足は、曲率と弾力性を追求した形状をしており、凹凸のある地形と相互作用を最適化するだけでなく、非対称な摩擦力を利用して前進するための推進力を得ることができます。この足の設計は、多様な地形への適応性を持つだけでなく、限定された条件下で急斜面を乗り越えることを可能としています。

本研究チームは、手足の数が異なる3つのパターンのLeafbot(Leafbotの手足の数により3、5、9とナンバリング)を開発し、その動作検証を行いました。その結果、手足の数が多いほど摩擦が増加し、地形への適応性が向上しました。その一方で、手足の数が少なければ、より高速の移動が可能となることが示されました。Leafbotは、平坦な地形(道)において、最高速度5 BL/s(体長/秒)を達成します。さらに、このロボットは半円形の障害物のある道や険しい地形、斜面を移動する際にも卓越した性能を発揮しました。これはLeafbotが困難な環境下に適していることを証明しています。加えて、この研究では、Leafbotにロコモーションダイナミクスを解析する数値モデルを設計し、様々な条件下でのパフォーマンスを理解するための枠組みを提供します。

図2: Leafbot-X5は環境の凹凸をナビゲートし、2次元空間で操縦できる

Leafbotは、移動ソフトロボットが持つ行動能力を平坦な地形から拡大することで、この分野に新たな基準を打ち立てます。この技術は、工業検査や狭所の捜索救助活動、整地されていない農地の監視などへの用途で予想されます。さらに、Leafbotの柔軟でフレキシブルな構造は、平らな場所であれば起伏のある地形でも移動することが可能です。この機能は、2次元空間での操縦性を持たせるため、より多くの動力源(振動源)を搭載することで実現しました。また、改良型Leafbot-X5は、形態学的な手足も同様に、Leafbotが環境の凹凸に適応することを可能にしました(図2)。将来的には、より優れたエネルギー効率を実現するため、設計を改良し、また自律的なナビゲーションのために感覚システムを組み込み、多様な環境で耐久性・性能の担保・向上させるために新素材を追求する予定です。

【論文情報】

| 掲載誌 | IEEE Transactions on Robotics (T-RO) |

| 論文題目 | Terradynamics of Monolithic Soft Robot Driven by Vibration Mechanism |

| 著者 | Linh Viet Nguyen; Khoi Thanh Nguyen; and Van Anh Ho |

| 掲載日 | 2025年1月24日 |

| DOI | 10.1109/TRO.2025.3532499 |

【用語説明】

モノリシックとは、Leafbotのように、ロボットのボディに繋ぎ目がなく一体であり、耐久性・柔軟性・適応性が高められていることを指します。

令和7年2月17日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/02/17-1.html学生の福田さんと北畠さんがプラスチック成形加工学会第32回秋季大会成形加工シンポジア'24においてポスター賞を受賞

学生の福田雄太さん(博士後期課程1年、物質化学フロンティア研究領域、山口政之研究室)と北畠志温さん(博士前期課程2年、物質化学フロンティア研究領域、山口政之研究室)が一般社団法人プラスチック成形加工学会第32回秋季大会成形加工シンポジア'24においてポスター賞を受賞しました。

プラスチック成形加工学会は、プラスチック材料・成形条件・ベストな製品に至る全工程にわたって科学と技術のメスを入れ、プラスチックの新しい可能性を切り開くため、会員相互の情報交換や議論を行う場を提供しています。

第32回秋季大会成形加工シンポジア'24は、「美ら海に響け!成形加工の新たなハーモニー」をスローガンに、令和6年11月27日~28日にかけて、沖縄県にて開催されました。

※参考:プラスチック成形加工学会第32回秋季大会成形加工シンポジア'24

■受賞年月日

令和6年11月27日

【福田雄太さん】

■研究題目、論文タイトル等

水素化ジシクロペンタジエンの添加によるポリプロピレンのモルフォロジー制御

■研究者、著者

福田雄太、山口政之

■受賞対象となった研究の内容

食品包装フィルムなどに用いられているポリプロピレン(PP)の剛性を高める新しい手法として、PPと相溶する水素化ジシクロペンタジエンとの混合を提案した。この物質を添加すると、PPは結晶と非晶の中間状態であるメゾ相を経由して結晶化する。それによってPPの結晶構造を制御可能となり剛性が向上する。PPフィルムの薄膜化に繋がる技術である。

■受賞にあたって一言

この度はプラスチック成形加工学会第32回秋季大会成形加工シンポジア'24 においてポスター賞を受賞できたことを大変うれしく思っています。受賞にあたって日頃から熱心に指導してくださる山口政之教授および研究室のメンバーに深くお礼申し上げます。

【北畠志温さん】

■研究題目、論文タイトル等

ポリメタクリル酸メチルの添加によるポリプロピレンの流動誘起結晶化挙動の変化

■研究者、著者

北畠志温、山口政之

■受賞対象となった研究の内容

結晶性高分子であるポリプロピレン(PP)の流動誘起結晶化を飛躍的に促進する技術として、低分子量のポリメタクリル酸メチル(PMMA)を混合する手法を提案した。溶融状態においてPMMAは低粘度でありPP中で大きく変形するが、冷却過程で急激に増粘し、剛体粒子として作用する。その結果、結晶化温度近傍ではPPのみが変形を受け、流動誘起結晶化が進み成形体の剛性が高くなる。高剛性化を単純な方法で達成可能な新技術となる。

■受賞にあたって一言

この度は、プラスチック成形加工学会第32回秋季大会成形加工シンポジア'24におきまして、このような賞をいただけたことを大変光栄に思います。本研究の遂行にあたり、日頃よりご指導をいただいている山口政之教授、研究室の皆さんにこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。今後もよりいっそう研究活動に邁進していきたいと思います。

令和7年1月17日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2025/01/17-1.html学生の中嶋さんが日本顕微鏡学会第67回シンポジウムにおいて学生優秀ポスター賞を受賞

学生の中嶋まいさん(博士前期課程2年、ナノマテリアル・デバイス研究領域、大島研究室)が公益社団法人日本顕微鏡学会第67回シンポジウムにおいて学生優秀ポスター賞を受賞しました。

日本顕微鏡学会は顕微鏡学に関わる研究発表、知識の交換並びに社会との連絡連携の場となり、顕微鏡学の進歩発展を図り、もって社会および産業界に寄与することを目的として、電子顕微鏡(学)に関する理論、基礎的な研究を行うとともに、産業界、医学界、生物界における実際問題への応用研究も盛んに行っています。

同学会第67回シンポジウムは、『GXに貢献する顕微科学の未来』をメインテーマとして、令和6年11月2日~3日にかけて、北海道大学にて開催されました。

学生優秀ポスター賞は、顕微鏡技術(装置・手法)部門、医学・生物科学部門、材料・物質科学部門の各部門ごとに選考が行われ、優れたポスター発表を行った学生に授与されるものです。

※参考:日本顕微鏡学会第67回シンポジウム

■受賞年月日

令和6年11月2日

■研究題目、論文タイトル等

GaSeナノリボンの電子照射によるスイッチング動作の検証

■研究者、著者

中嶋まい、Limi Chen、麻生浩平、高村(山田)由起子、大島義文

■受賞対象となった研究の内容

GaSe(セレン化ガリウム)は光や電子に対して高い光伝導効果が知られている二次元材料であり、超小型スイッチングデバイスへの応用が期待されている。しかし、二次元材料の電子に対する応答を測定することは難しく、電子照射効果の影響は解明されていなかった。

本研究では、二次元材料の転写方法の改善と、独自に開発したその場電子顕微鏡観察法を行い、原子構造の観察をしながら電子照射下の電気伝導測定を行った。この結果、初めて電子照射量に対する電流の増加量(=応答率)を導くことができ、電子照射応答のメカニズムの解明に貢献した。

■受賞にあたって一言

この度は学生優秀ポスター賞を賜り、大変光栄に存じます。本研究の遂行にあたり、丁寧なご指導をしてくださった大島義文教授、高村(山田)由起子教授、および研究室の皆様に深くお礼申し上げます。今後も、二次元材料の物性研究を進めて参ります。

令和7年1月16日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2025/01/16-1.htmlなぜ実用熱電材料の熱伝導率は低いのか?レーザーラマン散乱分光が出した答えは? ~実用熱電モジュールの性能向上に大きく期待~

なぜ実用熱電材料の熱伝導率は低いのか?レーザーラマン散乱分光が出した答えは?

~実用熱電モジュールの性能向上に大きく期待~

【ポイント】

- レーザーラマン散乱分光法を応用した格子振動の解析手法を、熱電材料の熱伝導率評価に適用しました。

- 実用熱電材料(ビスマス-テルル-セレン系材料)において、4次以上の高次の非調和振動はほとんど存在しないことを実証しました。

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)サスティナブルイノベーション研究領域のLiu Ruian大学院生(博士後期課程)、小矢野 幹夫教授は、レーザーラマン散乱分光法を実用熱電材料(ビスマス-テルル-セレン系材料)に適用し、4次以上の高次の非調和格子振動がほとんど存在しないことを実証しました。この成果は、なぜ実用熱電材料の熱伝導率は低いのかという問いに対して答えを与えるだけでなく、よりよい熱電材料、すなわち低い熱伝導率をもつ材料を開発するにはどうすればよいかという指針を与えるものです。 |

【研究背景と内容】

熱電変換技術は、固体素子(以下、「熱電素子」という。)のみを使って、熱エネルギーから電気エネルギーを取り出したり、電気によって熱の流れを制御する技術です。熱電変換技術のうち、熱電素子に直流電流を流すと素子の両端でそれぞれ吸発熱がおこるペルチェ効果と、素子に温度差をつけると電圧が発生するゼーベック効果があります(図1)。特に、ペルチェ効果は、インターネットや先進AI技術を支える光通信用レーザーダイオードの温度制御に使用されており、私たちの豊かな生活を陰で支えている必要不可欠なものです。

| 図1 一対のp型およびn型の熱電素子を組み合わせたπ型熱電モジュールの概念図。熱電モジュールに直流電流を流すと上下電極で吸発熱が起こり(左図)、温度差をつけると逆に電圧が発生する(右図)。 |

このように産業応用されている熱電素子の心臓部にはビスマス-テルル-セレン系の材料が使われています。この材料は、同じような結晶構造を持つビスマス-アンチモン-テルル系材料と組み合わせて熱電素子が製造されます。このビスマス-テルル-セレン系の熱電材料は、熱を伝えにくいという性質(低い熱伝導率*1)が特徴で、優れた熱電性能を持っています。電気の良導体であるにもかかわらず、窓ガラスのような絶縁体と同等の熱伝導率(約 1 W/mK)を示します。

低い熱伝導率の原因として、これまで格子振動の非調和項が熱の流れを阻害していることが効いているのではないかと考えられてきましたが、よくわかっていませんでした。本研究は、レーザーラマン散乱分光法をビスマス-テルル-セレン系材料に適用して、格子振動の高次の項がどのようになっているかを確かめた画期的なものです。

レーザーラマン散乱分光法は、試料に単色レーザー光を照射して、散乱してきた光(ラマン散乱光)と入射レーザー光のエネルギー差から、物質中の格子振動のエネルギーを測定する手法です。さらに散乱光ピークのピーク幅を解析することにより、格子振動の緩和時間(格子振動がどれくらいの速さで励起されて減衰するか)に関する情報が得られます。得られた振動エネルギーを、計算機でシミュレーションした結果と比較することにより、どの振動パターンがどのようなエネルギーを持っているかを推測することも可能です。

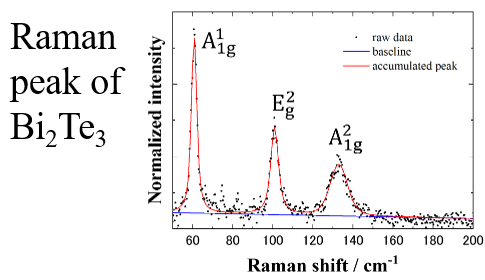

私たちは図2に示す温度可変ラマン散乱分光器を用いて、ビスマス-テルル-セレン系材料のラマン散乱スペクトルを広い温度範囲で測定し、その変化を詳細に解析しました。スペクトルは図3に示すように3本のピーク(一つ一つが格子振動のエネルギーに対応します)からなっており、その半値幅を温度に対してプロットすると、温度の上昇とともにほとんど直線的に増加しています(図4)。この温度変化をBalkanskiモデル*4を使って解析すると、「格子振動には非調和成分が存在するが、それは3次までの振動であり、4次以上の非調和振動*2*3は存在しない」ということが明らかになりました。4次の非調和振動は近似的には大きな振幅をもった格子振動に対応するため、この結果は、「大振動振幅が熱の流れを阻害することは、ビスマス-テルル-セレン系材料の低熱伝導率の原因ではない」ということを示しており、むしろ構成元素が重元素であることが主な理由であることを明確に表しています。

| 図2 レーザーラマン散乱分光実験の様子。温度可変チェンバー内のアルミ基板上に設置された試料に、光学窓を通してレーザー光を照射する。散乱されたラマン光は顕微鏡の接眼レンズを通して分光器で分光される。 |

| 図3 実測された熱電材料Bi2Te3のラマンスペクトルの一例。特徴的な3本のピーク(A1gおよびEgモード)が観測される。黒点が測定値、赤線はフィッテイング曲線である。 |

| 図4 ラマンピークの半値幅の温度依存性の一例。温度の上昇とともに、ほとんど直線的に半値幅が広くなっていることが分かる。4次の非調和項が含まれる場合は、この振る舞いが下凸の曲線となる。 |

これらの情報は、なぜ実用熱電材料の熱伝導率は低いのかという問いに対して答えを与えるだけでなく、よりよい熱電材料、すなわち低い熱伝導率をもつ材料を開発するにはどうすればよいかという指針を与えるものです。さらにレーザーラマン散乱分光法が物質の熱の伝わり方を解析する一つの有効な手法として提示されたため、今後、他の材料の熱測定にも同様の手法が応用されることが期待されます。

本成果は、2024年11月25日に科学雑誌「Physical Review B」に掲載されました。なお、本研究は、科学研究費助成事業基盤研究(C)20K05343の支援のもと行われたものです。

【論文情報】

| 掲載誌 | Physical Review B 110, 174310(2024) |

| 論文題目 | Investigation of phonon anharmonicity in Se-doped Bi2Te3 via temperature-dependent Raman spectroscopy |

| 著者 | Ruian Liu, and Mikio Koyano |

| 掲載日 | 2024年11月25日 |

| DOI | 10.1103/PhysRevB.110.174310 |

【用語説明】

熱の伝わりやすさを示す指標。固体の場合、単位温度差を付けた場合に単位時間内に流れる、単位長さ単位断面積当たりの熱量で定義される(単位: W/mK)。一般に熱伝導率が高い物質(金属等)は熱をよく伝え、電気を流さない絶縁体は熱を伝えにくい。熱電変換材料の場合は、高い伝導率と低い伝導率という相反する物性が要求される。

物質中では原子の熱振動を通じて熱エネルギーが高温側から低温側に伝わっていく。このときの状態は、原子がバネで規則的につながれたモデルで記述することができる。フックの法則に従う理想的なバネで構成されていれば、原子が振動したとき、この連成振動系の固有振動のみが安定なエネルギーを持つ。この振動状態を調和振動と呼ぶ。

調和振動のみでは固体の熱膨張が説明できないため、実際の固体物質を構成しているバネは非線形バネである。非線形バネは、調和振動に加えて3次や4次の高次の非調和項を持っている(図5)。3次の項は振動の平衡位置のずれ、4次の項は大振幅振動に近似的に対応する。非調和項が存在すると音波同士の衝突が可能となるため、より減衰が速くなり熱エネルギーの伝播が阻害される。

音波とのアナロジーで考えると、調和振動は基準音(純音)に、非調和項は倍音に対応する。

物質の振動特性を解析するための理論モデルで、特にラマン散乱分光法のデータを解析する際に用いる。このモデルが提唱する半値幅の温度依存性を用いることにより、格子振動の非調和項を次数ごとに分離することができる。

図5 格子振動の調和項(調和振動)と非調和項の概念図。

令和7年1月6日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/01/06-1.html量子グレードの高品質・高輝度蛍光ナノ粉末ダイヤモンド ~ナノダイヤモンド量子センサの性能向上で超高感度の測定が可能に~

|

| 岡山大学 量子科学技術研究開発機構 北陸先端科学技術大学院大学 筑波大学 |

量子グレードの高品質・高輝度蛍光ナノ粉末ダイヤモンド

~ナノダイヤモンド量子センサの性能向上で超高感度の測定が可能に~

【ポイント】

- 明るい蛍光イメージングとナノ量子計測法が利用可能な品質等級(量子グレード)を実現しました。

- 従来の蛍光ナノ粉末ダイヤモンド※1に比べて量子特性が10倍以上、温度感度が2桁向上しました。

- ナノダイヤモンド量子センサの性能を大幅に向上させた画期的な成果です。

- 細胞内やナノ電子デバイスの温度や磁場を超高感度で測定可能になることが期待されます。

| 岡山大学学術研究院環境生命自然科学学域(理)の藤原正澄研究教授、押味佳裕日本学術振興会特別研究員、同大大学院環境生命自然科学研究科の中島大夢大学院生、大学院自然科学研究科のマンディッチサラ大学院生、小林陽奈非常勤研究員(当時)は、住友電気工業株式会社の西林良樹主幹、寺本三記主席、辻拡和研究員、量子科学技術研究開発機構量子生命科学研究所の石綿整主任研究員、北陸先端科学技術大学院大学ナノマテリアル・デバイス研究領域の安東秀准教授、筑波大学システム情報系の鹿野豊教授らとの共同研究により、従来の10倍以上の優れた量子特性(量子コヒーレンス※2)を持つ高輝度の蛍光ナノ粉末ダイヤモンドを世界で初めて報告しました。この蛍光ナノ粉末ダイヤモンドは、住友電気工業株式会社との協力によって実現されたもので、高い蛍光輝度で蛍光イメージングが可能で、高品質な量子センサ特性を有しており、温度量子測定においても1桁以上の感度向上が確認されました。 本研究成果は、2024年12月16日に「ACS Nano」のオンライン先行版に掲載されました。蛍光ナノ粉末ダイヤモンドを用いた量子センシング※3技術は、近年注目を集めている超高感度ナノセンシング技術です。しかし、これまで高い蛍光輝度と様々な量子計測法を行うのに要求される品質等級(量子グレード)の両立は困難とされてきました。本研究により、ナノダイヤモンド量子センサの性能が大幅に向上され、細胞内やナノ電子デバイスの温度や磁場を超高感度で測定できると期待されます。 |

【現状】

蛍光ナノ粉末ダイヤモンドを用いた量子センシングは、ナノスケールでの温度、磁場、化学環境の変化を高感度に計測できる技術として、生命科学やナノテクノロジー分野で大きな注目を集めています。この技術は、細胞内の微小領域やデバイス内部の構造を精密に計測できることから、将来的には癌の超早期診断や極微量ウイルスの検出などの医療分野や、リチウムイオンバッテリーの状態モニタリングなどのスマートデバイス分野での応用が期待されています。しかし、量子センシングの性能は蛍光ナノ粉末ダイヤモンドの電子スピン特性に大きく依存しており、このスピン特性の向上が技術の成否を左右します。特に、従来の蛍光ナノダイヤモンドでは、蛍光強度とスピン特性の両立が難しく、測定感度が劣化するという課題がありました。

【研究成果の内容】

本研究では、蛍光ナノ粉末ダイヤモンド中のスピン不純物(孤立窒素原子や天然炭素に含まれる約1%の13C同位体)を大幅に減少させ、スピン純度を飛躍的に向上させることに成功しました。また、窒素空孔欠陥中心(NV中心)※4を高効率で生成するためのダイヤモンド成長法およびナノ粒子粉砕法を最適化し、含有されているNV中心が約1 ppm、孤立窒素が約30 ppm、13C同位体が0.01%以下に制御され、平均粒径277 nmの大きさを有するナノ粉末ダイヤモンドを作製しました。その結果、光検出磁気共鳴※5信号(ODMR)が著しく改善され、従来の蛍光ナノ粉末ダイヤモンドと比較して量子コヒーレンス時間が10倍以上延長されました。(図1)

図1:細胞内の量子グレード蛍光ナノ粉末ダイヤモンドとそのスピン特性

さらに、これらの蛍光ナノ粉末ダイヤモンドを細胞内に導入し、従来の蛍光ナノ粉末ダイヤモンドに比べてより高感度にODMR信号が検出できることを実証しました。また、バルク結晶のみで実現されていた量子計測法の1つである、超高感度温度測定法「サーマルエコー」も観測することに成功しました。これにより、従来のナノダイヤモンド温度量子センシングに比べて1桁以上感度が向上することを確認しました(図2)。ナノダイヤモンド量子センサの実用に道を開く画期的な成果です。

図2:サーマルエコー法による超高感度温度測定と従来に比べた測定感度の向上

【社会的な意義】

本研究は、生命科学やナノテクノロジー分野におけるナノスケールセンシング技術の大きな進展をもたらす可能性を秘めています。蛍光ナノ粉末ダイヤモンドは、優れた光安定性と生体適合性を持ち、既に一部で商用化が始まっている有望な蛍光イメージング材料です。ナノダイヤモンド量子センサの応用が進展すれば、癌などの超早期診断や極微量ウイルス検出といった新しい診断技術の開発が期待されます。また、ナノメートルからマイクロメートルの微小領域で温度や磁場を検出する技術は、リチウムイオンバッテリー内部の状態モニタリングなど、スマートデバイスの革新的な性能向上にも貢献すると期待されています。本研究を通じて量子センシング技術が進展することで、蛍光ナノ粉末ダイヤモンドのバイオ医療やスマート電子技術分野での幅広い商用化が期待されます。

【論文情報】

| 論文名 | Bright quantum-grade fluorescent nanodiamonds |

| 邦題名 | 「高輝度量子グレード蛍光ナノ粉末ダイヤモンド」 |

| 掲載紙 | ACS Nano |

| 著者 | Keisuke Oshimi, Hitoshi Ishiwata, Hiromu Nakashima, Sara Mandić, Hina Kobayashi, Minori Teramoto, Hirokazu Tsuji, Yoshiki Nishibayashi, Yutaka Shikano, Toshu An, Masazumi Fujiwara |

| DOI | 10.1021/acsnano.4c03424 |

| URL | https://doi.org/10.1021/acsnano.4c03424 |

【研究資金】

- 独立行政法人日本学術振興会「科学研究費助成事業」

‣基盤A・24H00406,研究代表:藤原正澄

‣基盤A・20H00335,研究代表:藤原正澄

‣国際共同研究強化(A)・20KK0317,研究代表:藤原正澄

‣特別研究員奨励費・23KJ1607,研究代表:押味佳裕 - 国立研究開発法人科学技術振興機構

「先端国際共同研究推進事業(ASPIRE)次世代のためのASPIRE」

(JPMJAP2339,研究代表:鹿野豊(筑波大学) - 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

「官民による若手研究者発掘支援事業」

(JPNP20004,研究代表:藤原正澄) - 国立研究開発法人日本医療研究開発機構「ムーンショット型研究開発事業」

(JP23zf0127004,研究代表:村上正晃(北海道大学)) - 国立研究開発法人科学技術振興機構 未来社会創造事業 「共通基盤」領域 本格研究

(JPMJMI21G1,研究代表:飯田琢也(大阪公立大学)) - 国立研究開発法人科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業さきがけ

(JPMJPR20M4,研究代表:鹿野豊(筑波大学)) - 国立研究開発法人科学技術振興機構 科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業

(JPMJFS2128, 研究代表:押味佳裕(岡山大学))

(JPMJFS2126, 研究代表:マンディッチサラ(岡山大学)) - 公益財団法人 山陽放送学術文化・スポーツ振興財団「研究助成」(研究代表:藤原正澄)

- 公益財団法人 旭硝子財団「研究助成」(研究代表:藤原正澄)

- 文部科学省「ナノテクノロジープラットフォーム」(JPMXP09F21OS0055)

- 国立研究開発法人科学技術振興機構 創発的研究支援事業

(JPMJFR224K,研究代表:石綿整(QST)) - 公益財団法人 村田学術振興・教育財団「研究助成」(研究代表:石綿整(QST))

【補足・用語説明】

ダイヤモンド中に存在する窒素欠陥中心によって赤い発光を示す、ナノメートルサイズのダイヤモンド粉末粒子。褪色がなく安定した蛍光を半永久的に示す蛍光材料。生体毒性も低く、バイオイメージングなどに利用されている。

量子力学において量子状態が外部からの影響を受けずに一貫性を保ちながら情報を保持できる性質。温度測定の場合、ダイヤモンド窒素欠陥中心の電子スピン状態が温度情報を感じることのできる時間であり、コヒーレンスが失われると温度測定の精度が低下する。

量子力学の原理に基づいてさまざまな物理量を超高感度に計測することができる。特に蛍光ナノ粉末ダイヤモンドでは、窒素欠陥中心が有する電子スピン状態を、量子力学の原理に基づいて操作・検出することで、さまざまな物理量(磁気・温度・電気)を超高感度に計測することができる。

ダイヤモンドの炭素格子中に含まれる結晶欠陥の1つ。窒素原子と隣接する空孔から構成され、緑色の光を吸収して赤い蛍光を示す。この蛍光は、光検出磁気共鳴を示し※5、これが磁場や温度によって影響されるため、蛍光を通したセンシングが可能。超高感度計測が可能な量子センサとして注目され、生体内での温度や磁場の計測、量子情報技術などで注目されている。

光検出を通して電子スピンとマイクロ波の共鳴を観測する手法。蛍光ナノ粉末ダイヤモンドの場合、2.87 GHz付近のマイクロ波を照射すると、電子スピン共鳴が生じ、それが蛍光輝度の減少に表れる。

令和6年12月23日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/12/23-1.html物質化学フロンティア研究領域の青木助教の講演が第85回応用物理学会秋季学術講演会の注目講演に選出されました

2024年第85回応用物理学会秋季学術講演会が9月16日(月)~9月20日(金)に朱鷺メッセほかで開催されます。

物質化学フロンティア研究領域の青木健太郎助教の講演が当該講演会の注目講演17件のうちの1つとして選出され、応用物理学会からプレスリリースが発表されました。

講演情報

スルホン化ポリイミド薄膜のLiイオン電池用有機溶媒滴下による組織構造形成とリチウムイオン伝導度の向上

〇青木健太郎、Athchaya Suwansoontorn、原光生、山本勝宏、是津信行、永野修作、長尾祐樹

応用物理学会のプレスリリースはこちら

令和6年9月18日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2024/09/19-1.html第1回 カーボンニュートラル研究センター 2024年度講演会

下記のとおり講演会を開催しますので、ご案内します。

| 開催日時 | 令和6年9月20日(金) 15:00~17:00 |

| 場 所 | JAIST金沢駅前オフィス(石川県金沢市本町2-15-1 ポルテ金沢9階) |

| 講演者及び 講演題目 |

【15:00-16:00】 森川 明彦 先生(元JSR株式会社、現三重大学研究員) 「エラストマーの構造と物性」 【16:00-17:00】 柳瀬 広美 先生(可塑剤工業会 技術部長) 「可塑剤をめぐる国内外の動き ― 市場、規制、安全性、そして環境 ―」 |

| 使用言語 | 日本語 |

| 参加申込み | ・参加費無料 ・9月19日(木)までに下記担当へメールにてお申し込みください。 (本件担当) カーボンニュートラル研究センター長 山口 政之 E-mail:m_yama@jaist.ac.jp |

ダイヤモンド結晶中の色中心から飛び出す準粒子を発見

|

| 国立大学法人筑波大学 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 慶應義塾大学 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) |

ダイヤモンド結晶中の色中心から飛び出す準粒子を発見

電子と結晶格子の振動をまとめて一つの粒子とみなしたものをポーラロン準粒子と呼びます。色中心と呼ばれる不純物を導入したダイヤモンド結晶に超短パルスレーザー光を照射し、その反射率の変化を精密測定した結果、ポーラロンが色中心の周りに飛び出して協力しあうことを発見しました。

| ダイヤモンドの結晶中に不純物として窒素(Nitrogen)が存在すると、すぐ隣に炭素原子の抜け穴(空孔:Vacancy)ができることがあります。この窒素と空孔が対になったNitrogen- Vacancy(NV)中心はダイヤモンドの着色にも寄与し、色中心と呼ばれる格子欠陥となります。NV中心には周辺環境の温度や磁場の変化を極めて敏感に検知して量子状態が変わる特性があり、この特性を高空間分解能・高感度なセンサー機能として利用することが期待されています。NV中心の周りの結晶格子の歪み(ひずみ)により、NV中心の電子のエネルギー準位が分裂することが分かっていますが、電子と格子歪みの相互作用メカニズムなど詳細については、ほとんど解明されていませんでした。 本研究では、純度の高いダイヤモンド結晶の表面近傍に、密度を制御したNV中心を極めて薄いシート(ナノシート)状に導入しました。そのシートにパルスレーザーを照射し、ダイヤモンドの格子振動の様子を調べた結果、NV中心の密度が比較的低いにもかかわらず、格子振動の振幅が約13倍に増強されることが分かりました。そこで、量子力学に基づく計算手法(第一原理計算)でNV中心の周りの電荷状態を計算したところ、正負の電荷が偏った状態になっていることが分かりました。 電子と結晶格子の振動をまとめて一つの粒子とみなしたものをポーラロン準粒子と呼び、これにはいくつかのタイプがあります。ダイヤモンドでは、約70年前にフレーリッヒが提案したタイプは形成されないと考えられていましたが、今回の解析結果は、フレーリッヒ型のポーラロンがNV中心から飛び出してナノシート全体に広がっていることを示しています。本研究成果は、ポーラロンを利用したNV中心に基づく量子センシング技術の新たな戦略への道筋を開くものです。 |

【研究代表者】

筑波大学 数理物質系

長谷 宗明 教授

市川 卓人 大学院生(当時)

北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアル・デバイス研究領域

安 東秀 准教授

慶應義塾大学 電気情報工学科

ポール フォンス 教授

【研究の背景】

ダイヤモンドは炭素原子のみからなる結晶で、高い硬度や熱伝導率を持っています。その特性を生かし、研磨材や放熱材料などさまざまな分野で応用されています。

そして、最近注目されているのが量子センサー注1)としての働きです。ダイヤモンド中の不純物には窒素やホウ素などさまざまなものがあります。その中でも、不純物原子で置換された点欠陥注2)に電子や正孔が捕捉され発光を伴う種類のものは、ダイヤモンドを着色させるため「色中心」と呼ばれ、量子準位の変化で温度や電場を読み取る量子センサーとして用いられています。量子センサーの中でも、ダイヤモンドに導入した窒素―空孔(NV)中心注3)と呼ばれる複合欠陥を用いたセンサーは、高空間分解能・高感度を必要とする細胞内計測やデバイス評価装置のセンサーへの応用が期待されています。

NV中心の周りの炭素原子の格子にはヤーン・テラー効果注4)により歪みが生じていることが分かっており、この格子歪みに伴いNV中心の電子状態が分裂し、NV中心からの発光強度などに影響を与えることが知られています。しかし、その格子歪みに関しては、ポーラロン注5)の存在が示唆されるものの、電子と格子振動の相互作用の観点からは十分な解明がなされていませんでした。

【研究内容と成果】

本研究では、極めて不純物が少ない高品質のダイヤモンド結晶に窒素イオン(14N+)を4種類の線量(ドーズ)で注入することで、NV中心の密度を制御しながら表面近傍40ナノメートルの深さに導入し、そのナノシートにおける炭素原子の集団運動(格子振動:フォノン注6))の様子を調べました。

フェムト秒(1000兆分の1秒、fs)の時間だけ近赤外域の波長で瞬く超短パルスレーザー注7)を、NV中心を導入した高純度ダイヤモンド単結晶に照射し、ポンプ・プローブ分光法注8)によりダイヤモンド試料表面における反射率の変化を精密に計測しました。その結果、ポンプパルス照射直後(時間ゼロ)に見られる超高速に応答する電気・光学効果注9)の信号に加え、結晶中に発生した40テラヘルツ(1012 Hz)の極めて高い周波数を持つ位相がそろった格子振動を検出することに成功しました(図1)。さらにNV中心の密度を変化させて計測を行ったところ、14N+ドーズ量が1x1012/cm2のときに、格子振動の振幅(波形の縦軸方向の幅)が約13倍にも増強されることが分かりました(図2)。

通常の固体結晶では、格子欠陥を導入すると欠陥による格子振動の減衰が大きくなるため、格子振動の振幅は小さくなることが知られており、約13倍もの増強は固体物理学の範疇では説明できません。そこで第一原理計算注10)を用いて、NV中心の周りの電荷状態を計算したところ、正負の電荷が偏った状態になっていることが分かりました。これは、NV中心の周りに分極が発生しており、ヤーン・テラー効果によるポーラロンとは全く異なるフレーリッヒ型ポーラロン注11)がNV中心の周りに存在していることを示唆しています。また、約13倍もの格子振動の増強は、フレーリッヒ型ポーラロンがNV中心近傍から飛び出してナノシート全体に広がり、互いに協力し合っていることを示しています(図3)。一方、さらにドーズ量が増加すると、今度は欠陥による減衰により格子振動の振幅が小さくなることも分かりました(図2)。よって、ドーズ量が1x1012/cm2の時に増強と減衰がつり合い、最も協力現象が起こりやすいことが示されました。

【今後の展開】

本研究グループではこれまで、ダイヤモンド結晶にNV中心を人工的に導入し、ダイヤモンド結晶の反転対称性を破ることで、2次の非線形光学効果である第二高調波発生(SHG)が発現することを報告しました。SHGは結晶にレーザー光を照射した際に、そのレーザー周波数の2倍の周波数の光が発生する現象です。今回の成果は、これらの先行研究に基づいたものです。

今回明らかにした物理的メカニズムは、レーザーパルスの強い電場下で起こるNV中心近傍のフレーリッヒ相互作用による協力的ポーラロンの生成と、それによるダイヤモンド格子振動の増強を示唆しています。また、今回観測したダイヤモンドの格子振動は、固体材料の中で最も高い周波数を持っています。つまり、これらの結果は、40テラヘルツという極めて高い周波数の格子歪み場による電子と格子振動の相互作用(ポーラロン準粒子)を利用したNV中心に基づく量子センシング技術の開発に向けた新たな戦略への道筋を開くものと言えます。

【参考図】

図1 本研究で行なった実験の概要図

NV中心なし、およびNV中心ありのダイヤモンド試料で得られた時間分解反射率信号。挿入図はNV中心の局所構造(楕円)およびポンプ・プローブ分光法の概要を示している。挿入図中の紫色の球が窒素(Nitrogen)を、点線で描かれた円が空孔(Vacancy)を示す。ポンプパルスを照射したのち、プローブパルスを照射するまでの時間を遅延時間(単位はfs)と呼ぶ。

図2 実験で得られた位相がそろった格子振動信号のドーズ依存性

NV中心なし、および4種類の窒素イオン(14N+)のドーズ量におけるダイヤモンド試料の時間分解反射率変化信号。黒線は、位相がそろった格子振動の信号を減衰型の正弦波(sin関数)によりフィットした結果である。ドーズ量が1x1012 N+cm-2の時に、位相がそろった格子振動の振幅がNV中心なしの場合と比較して約13倍に増強されていることが分かった。

図3 NVダイヤモンドにおける協力的ポーラロニック描像の模式図

図中のτは、パルスレーザー(ポンプパルス)照射後の経過時間(単位はfs)を表す。(a) 励起前のNVダイヤモンドの電荷状態を示す。NV中心は負に帯電したNV-状態(赤色の電荷分布)と電荷が中和されたNV0状態(緑色の電荷分布)が混在し、それぞれは局在している。挿入図はイオン化ポテンシャルINVを示し、rはイオン半径である。 (b) 光励起により、NV中心はポンプ電場Epumpによってイオン化される。 (c) 光励起直後、電荷は強く非局在化され、NV中心間の距離にわたって広がり、非線形分極PNLを形成する。 (d) 非線形分極PNLによりコヒーレントな(位相のそろった)格子振動が駆動される。

【用語解説】

量子化したエネルギー準位や量子もつれなどの量子効果を利用して、磁場、電場、温度などの物理量を超高感度で計測する手法のこと。

結晶格子中に原子1個程度で存在する格子欠陥を指す。原子の抜け穴である空孔や不純物原子で置換された置換型欠陥などがある。

ダイヤモンドは炭素原子から構成される結晶だが、結晶中に不純物として窒素(Nitrogen)が存在すると、すぐ隣に炭素原子の抜け穴(空孔:Vacancy)ができることがある。この窒素と空孔が対になった「NV(Nitrogen-Vacancy)中心」は、ダイヤモンドの着色にも寄与する色中心と呼ばれる格子欠陥となる。NV中心には、周辺環境の温度や磁場の変化を極めて敏感に検知して量子状態が変わる特性があり、この特性をセンサー機能として利用することができる。このため、NV中心を持つダイヤモンドは「量子センサー」と呼ばれ、次世代の超高感度センサーとして注目されている。

固体中において、電子的に縮退した基底状態を持つ場合、結晶格子は変形する(歪ませる)ことによりエネルギーが低く安定な状態になる。このような効果をヤーン・テラー効果という。1937年にイギリスのハーマン・アーサー・ヤーンとハンガリーのエドワード・テラーにより提唱された。

結晶中の格子振動と電子が相互作用すると、結合して相互作用の衣を着た素励起である準粒子、すなわちポーラロンが生成される。ポーラロンの存在は1933年にロシアの物理学者レフ・ダヴィドヴィッチ・ランダウによって提案された。フレーリッヒが提案したタイプのポーラロン注11)はこれまで極性をもつ半導体や誘電体など(分極を有する材料)で報告されているが、ダイヤモンドは極性材料ではないため、フレーリッヒ型ポーラロンは観測されていなかった。

原子の集団振動を格子振動と呼ぶ。格子振動を量子化したものをフォノンと呼ぶ。

パルスレーザーの中でも特にパルス幅(時間幅)がフェムト秒以下の極めて短いレーザーのこと。光電場の振幅が極めて大きいため、2次や3次の非線形光学効果を引き起こすことができる。

強い励起パルス(ポンプパルス)により試料を励起し、時間遅延をおいて弱い探索パルス(プローブパルス)を照射し、プローブ光による反射率変化などから試料内部に励起された物質の応答を計測する手法のこと。

物質に電場を印可すると、その強度に応じて屈折率が変化する効果のこと。

「もっとも基本的な原理に基づく計算」という意味で、量子力学の基本法則に基づいた電子状態理論を用いて電子状態を解く計算手法である。物質の光学特性などの物性を求めることができる。

電子と縦波光学フォノンの間の相互作用をフレーリッヒ相互作用と呼ぶ。1954年にドイツの物理学者ヘルベルト・フレーリッヒにより提唱された。この相互作用により生じたポーラロンがフレーリッヒ型ポーラロンである。

【研究資金】

本研究は、科研費による研究プロジェクト(22H01151, 22J11423, 22KJ0409, 23K22422, 24K01286)、および科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業CREST「ダイヤモンドを用いた時空間極限量子センシング」(研究代表者:長谷 宗明)(JPMJCR1875)の一環として実施されました。

【掲載論文】

| 題名 | Cooperative dynamic polaronic picture of diamond color centers. (ダイヤモンド色中心の協力的な動的ポーラロニック描像) |

| 著者名 | T. Ichikawa, J. Guo, P. Fons, D. Prananto, T. An, and M. Hase |

| 掲載誌 | Nature Communications |

| 掲載日 | 2024年8月30日 |

| DOI | 10.1038/s41467-024-51366-x |

令和6年9月2日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/09/02-1.htmlがんを欺くためのがん細胞の顔をしたナノ粒子の開発に成功 -マウス体内のがんを高感度検出・効果的治療が可能に!-

がんを欺くためのがん細胞の顔をしたナノ粒子の開発に成功

-マウス体内のがんを高感度検出・効果的治療が可能に!-

【ポイント】

- カーボンナノホーンにがん細胞成分と抗がん剤を吸着させた複合体の作製に成功

- 当該ナノ粒子の高い血中滞留性、腫瘍内浸潤作用、EPR効果により腫瘍に集積し、マウスに移植したがんの可視化と、免疫賦活化作用、抗がん作用、光熱変換によるがん治療が可能であることを実証

- 当該ナノ粒子と近赤外光を組み合わせた新たながん診断・治療技術の創出に期待

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎准教授らは、カーボンナノホーン*1表面にがん細胞成分と抗がん剤を被覆したナノ粒子の作製に成功した(図1)。得られたナノ粒子は、ナノ粒子特有のEPR効果*2のみならず、がん細胞成分に由来する血中滞留性、腫瘍標的能によって、大腸がんを移植したマウス体内の腫瘍内に効果的に集積し、がん細胞成分に由来する免疫賦活化効果と抗がん剤に由来する薬効に加え、生体透過性の高い近赤外レーザー光*3により、がん患部の可視化と光熱変換による多次元的な治療が可能であることを実証した。さらに、マウスを用いた生体適合性試験などを行い、いずれの検査からもナノ粒子が生体に与える影響は極めて少ないことがわかった。当該ナノ粒子と近赤外レーザー光を組み合わせた新たながん診断・治療技術の創出が期待される。 |

【研究背景と内容】

ナノ炭素材料の一つであるカーボンナノホーン(CNH)は、高い生体適合性と優れた物理化学的特性を有することが知られており、とりわけバイオメディカル分野で大きな注目を集めている。都准教授は、CNHが生体透過性の高い波長領域(650~1100 nm)のレーザー光により容易に発熱する特性(光発熱特性)を世界に先駆けて発見し、当該光発熱特性を活用したがん診断・治療技術の開発を推進している[例えば、Nature Communications 11, 4117 (2020).]。

CNHは、そのまま水などに分散させようとすると、分子間の強い相互作用により、粒状に凝集してしまう。CNHの光発熱特性を発揮させるためには、この凝集状態を解消しCNHを溶媒中にナノレベルで分散させる必要がある。従来法としては、ポリエチレングリコール(PEG)などの水溶性ポリマーをCNH表面に化学的に被覆することで水中分散性を改善させる手法がある。しかし、PEG修飾したナノ粒子を繰り返し投与した際、2回目投与時において、従来の高い血中滞留性が損なわれ、血中から速やかに消失するという現象[Accelerated blood clearance(ABC)現象]が報告されているだけでなく、PEGそのものが重篤なアレルギー反応を引き起こす可能性があるため、代替材料の開発が急務となっている。

がん細胞は、免疫細胞からの攻撃回避のために特殊な細胞膜機能を有している。また、堅牢な腫瘍構造を維持するために、がん細胞同士の癒着・親和性を高めることが可能となる特別な細胞膜成分で構成されている。さらに、がん細胞内の構成成分(遺伝子やタンパク質など)には免疫活性を高める効果があることが知られている。そこで本研究グループは、これらのがん細胞成分(細胞膜、遺伝子、タンパク質など)をCNHに搭載することができれば、CNHのマウス体内における血中滞留性、腫瘍内浸潤性、免疫活性などを高めることができるのではないかと考え、研究をスタートさせた。より具体的には、がん細胞成分と抗がん剤を被覆したCNHをがん患部に同時に送り込むことで、がん細胞成分に由来する上記の血中滞留効果、腫瘍内浸潤作用、免疫賦活化能に加え、抗がん剤に由来する薬効と共に、生体透過性の高い近赤外レーザー光を用いることで、患部の可視化やCNHに由来する光熱変換を利用した、新たながんの診断や治療の実現を目指した。

当該目標を達成するために、今回開発した技術では、簡便な超音波照射によってがん細胞成分をCNH表面に吸着させることで、CNHを水溶液中に分散できるようにした。また、がん細胞成分を活用することで、水に不溶な抗がん剤[パクリタキセル(PTX)]もCNH表面に同時に被覆することに成功した(図1)。この方法で作製したがん細胞成分-PTX-CNH複合体は、30日以上の粒径安定性を有していること、細胞に対し高い膜浸透性を有し抗がん作用を発現すること、近赤外レーザー光照射により発熱が起こることが確認できたため、がん患部の可視化と治療効果について試験を行った。なお、がん患部の可視化には、がん診断に利用可能な近赤外蛍光色素[インドシアニングリーン(ICG)]をがん細胞成分と共にCNH表面に結合させたナノ粒子(がん細胞成分-ICG-CNH複合体)を利用した。

大腸がんを移植して約10日後のマウスに、当該がん細胞成分-ICG-PTX-CNH複合体を尾静脈から投与し、24時間後に740~790 nmの近赤外光を当てたところ、がん患部が蛍光を発している画像が得られた(図2A)。また、当該ナノ粒子が、非イオン性のポリエトキシ化界面活性剤(クレモフォールEL)で被覆した従来型の水溶性ポリマーで被覆したCNH(CRE-ICG-CNH複合体)に比較して、がん組織に効果的に取り込まれていることが分かった(図2A)。そこで、当該ナノ粒子(がん細胞成分-PTX-CNH複合体)が集積した患部に対して808 nmの近赤外レーザー光を照射したところ、がん細胞成分に由来する血中滞留効果、腫瘍内浸潤作用、免疫賦活化能と抗がん剤に由来する薬効に加え、CNHの光熱変換による効果で2日後には、がんを完全に消失させることに成功した(図2B)。

一方、腫瘍内における薬効メカニズムを組織学的評価により調査したところ、とりわけレーザー照射したがん細胞成分-PTX-CNH複合体において細胞障害性の高いT細胞やナチュラルキラー細胞などの免疫細胞が活性化されていることが明らかとなった。

さらに、がん細胞成分-PTX-CNH複合体をマウスの静脈から投与し、生体適合性を血液検査(1週間調査)と体重測定(約1ヵ月調査)により評価したが、いずれの項目でもがん細胞成分-PTX-CNH複合体が生体に与える影響は極めて少ないことがわかった。

これらの成果は、今回開発したがん細胞成分のナノ粒子コーティング技術が、革新的がん診断・治療法の基礎に成り得ることを示すだけでなく、ナノテクノロジーや光学といった幅広い研究領域における材料設計の技術基盤として貢献することを十分期待させるものである。

本成果は、2024年8月19日に生物・化学系のトップジャーナル「Small Science」誌(Wiley発行)のオンライン版に掲載された。なお、本研究は、文部科学省科研費 基盤研究(A)(23H00551)、文部科学省科研費 挑戦的研究(開拓)(22K18440)、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 研究成果最適展開支援プログラム (A-STEP)(JPMJTR22U1)、公益財団法人発酵研究所、公益財団法人上原記念生命科学財団、ならびに本学超越バイオメディカルDX研究拠点、本学生体機能・感覚研究センターの支援のもと行われたものである。

図1.がん細胞成分を被覆したナノ粒子の作製と本研究の概念。

図1.がん細胞成分を被覆したナノ粒子の作製と本研究の概念。

CNH: カーボンナノホーン、PTX: パクリタキセル。

図2. ナノ粒子をがん患部に集積・可視化(A)し、光照射によりがんを治療(B)

図2. ナノ粒子をがん患部に集積・可視化(A)し、光照射によりがんを治療(B)

(赤色の囲いは腫瘍の位置を示している)。

【論文情報】

| 掲載誌 | Small Science |

| 論文題目 | Biomimetic functional nanocomplexes for photothermal cancer chemo-immunotheranostics |

| 著者 | Nina Sang, Yun Qi, Shun Nishimura, Eijiro Miyako* |

| 掲載日 | 2024年8月19日にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1002/smsc.202400324 |

【用語説明】

飯島澄男博士らのグループが1998年に発見したカーボンナノチューブの一種。直径は2~5 nm、長さ40~50 nmで不規則な形状を持つ。数千本が寄り集まって直径100 nm程度の球形集合体を形成している。とりわけ、薬品の輸送用担体として期待されており、バイオメディカル分野で注目を集めている。

100 nm以下のサイズに粒径が制御された微粒子は、正常組織へは漏れ出さず、腫瘍血管からのみ、がん組織に到達して患部に集積させることが可能である。これをEPR効果(Enhanced Permeation and Retention Effect)という。

レーザーとは、光を増幅して放射するレーザー装置、またはその光のことである。レーザー光は指向性や収束性に優れており、発生する光の波長を一定に保つことができる。とくに700~1100 nmの近赤外領域の波長の光は生体透過性が高いことが知られている。

令和6年8月22日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/08/22-1.html機械学習を用いた太陽電池用シリコン薄膜堆積条件の新たな最適化手法を開発

|

国立大学法人 国立研究開発法人理化学研究所 |

機械学習を用いた太陽電池用シリコン薄膜堆積条件の

新たな最適化手法を開発

ポイント

- 実用で頻出する制約(膜厚制限や実現不可能な実験条件排除)を考慮した「制約付きベイズ最適化」を開発

- 制約内の実験条件範囲でキャリア再結合抑止能力が最良となる薄膜堆積を少ない実験回数で実現

- 太陽電池製造や薄膜堆積に限らず広く応用可能な手法として期待

| 北陸先端科学技術大学院大学 (JAIST)(学長・寺野稔、石川県能美市)の大橋亮太大学院生(博士前期課程)、Huynh, Thi Cam Tu特任助教(サスティナブルイノベーション研究領域)、東嶺孝一技術専門員(ナノマテリアルテクノロジーセンター)、大平圭介教授(サスティナブルイノベーション研究領域)と、理化学研究所革新知能統合研究センターの沓掛健太朗研究員は、結晶シリコン太陽電池に用いられる薄膜のシリコン堆積条件を最適化する新たな手法を開発した。 |

本研究グループではこれまで、触媒化学気相堆積(Cat-CVD)法*1を用いた太陽電池用薄膜形成に取り組んできた。特に、非晶質シリコン膜と結晶シリコン基板との接合からなるシリコンヘテロ接合太陽電池*2は、低損傷での膜堆積が可能なCat-CVDの優位性が生かせることから、有用な応用先として注力している。この製膜においては、多数の製膜パラメータが存在するため、太陽電池出力を最大化する最適製膜条件の発見には、一般に膨大な実験回数(試行錯誤)を要する。

このような実験条件の最適化問題に対して、「ベイズ最適化」*3と呼ばれる、機械学習を応用した逐次最適化法が、最近よく使用されている。しかし、太陽電池出力の最大化のみを目的とした単純なベイズ最適化では、次の実験条件で得られる膜の厚さを規定する機能は無く、デバイス動作上問題が生じるような厚膜が形成されうる。また、ベイズ最適化によって提示される実験条件が、実現不可能な組み合わせ(例えばガス流量と製膜装置のポンプの排気能力の不整合)となる可能性がある。

本研究では、これらのベイズ最適化における実践的な問題を解決するための、「制約付きベイズ最適化」を開発した。この手法では、未実施の実験条件のうち、製膜装置の仕様上実現が困難な実験条件を機械学習による予測に基づいてあらかじめ排除し、残りの条件の中からキャリア再結合抑止性能を最良化する可能性のある実験条件を提示させるよう工夫した。さらに、一定の製膜時間における予測膜厚を提示させる機能を持たせ、所望の膜厚を得るための製膜時間を逆算できるよう設計した。これらの制約を組み込むことで、製膜装置が実現可能な条件の範囲内でかつ一定の膜厚を有し、キャリア再結合抑止性能を最良化するベイズ最適化の手順を進行させることが可能となった。開発した「制約付きベイズ最適化」を用いることで、わずか8回のサイクルにより最適な製膜条件に到達し、20回のサイクルでベイズ最適化工程が完了した。また、本ベイズ最適化の提示に従って複数の製膜パラメータを広い範囲で変化させた結果、高いキャリア再結合抑止性能の実現には、製膜時の基板温度と原料ガスであるSiH4の流量の組み合わせが重要であることも見出した。

本研究で得られた手法は、太陽電池製造や薄膜堆積に限らず、幅広い分野や試料作製に適用可能な手法として期待される。

「制限付きベイズ最適化」の流れ

【論文情報】

| 雑誌名 | ACS Applied Materials and Interfaces(米国化学会) |

| 題目 | High Passivation Performance of Cat-CVD i‑a-Si:H Derived from Bayesian Optimization with Practical Constraints |

| 著者 | Ryota Ohashi, Kentaro Kutsukake, Huynh Thi Cam Tu, Koichi Higashimine, and Keisuke Ohdaira |

| 掲載日 | 2024年2月8日 |

| DOI | 10.1021/acsami.3c16202 |

【用語説明】

加熱触媒体線により原料ガスを分解し、薄膜を堆積する手法。原料ガスの分解時にイオンが生成されないため、イオンの衝突による結晶シリコン表面への損傷が起こらず、良好な薄膜/基板界面が得られる。

結晶シリコンウェハと非晶質シリコン膜の接合を基本構造とする太陽電池。非晶質シリコン膜により、結晶シリコン表面に存在する結晶欠陥が有効に不活性化され、キャリア再結合が抑えられる結果、汎用の結晶シリコン太陽電池と比べて高い電圧が得られる特長がある。

形状が不明な関数の最大値や最小値を得るための手法の一種。既知である実験条件(入力)とその結果(出力)のデータセットから、未実施の実験条件における結果の予測値を、不確かさ(標準偏差)とともに推定し、不確かさも含めて予測値が最良となる条件で次の実験を行う。その実験で得られた結果を含めて予測値を推定し直す。これを繰り返し、少ない実験回数で最適な実験条件を得る。

令和6年2月19日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/02/19-1.htmlナノマテリアル・デバイス研究領域・物質化学フロンティア研究領域セミナー

| 日 時 | 令和5年12月5日(火)15:30~17:00 |

| 場 所 | 知識科学講義棟2階 中講義室 |

| 講演題目 | リチウムイオン電池電極の界面構造と機能開拓、全固体化 |

| 講演者 | 東京工業大学 物質理工学院 教授 平山 雅章 氏 |

| 言 語 | 日本語 |

| お問合せ先 | 北陸先端科学技術大学院大学 共通事務管理課共通事務第三係 (E-mail:ms-secr@ml.jaist.ac.jp) |

MoS2ナノリボンのエッジが示す特異な力学特性の観測に成功

MoS2ナノリボンのエッジが示す特異な力学特性の観測に成功

ポイント

- 雷、加速度、ガス、臭気などの環境電磁界を計測するセンサーの開発に必要な要素技術として、機械共振器がある。

- ナノスケールの超薄型機械共振器として期待されている、単層2硫化モリブデン(MoS2)・ナノリボンのヤング率測定に成功した。

- リボン幅が3nm以下になると、ヤング率がリボン幅に反比例して増加する特異な性質を発見した。

- リボンのエッジ部分における原子配列の座屈がエッジの強度を高める要因であることを、計算科学手法を用いて解明した。

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)ナノマテリアル・デバイス研究領域の大島義文教授は、サスティナブルイノベーション研究領域の前園涼教授、本郷研太准教授、鄭州大学物理学院の刘春萌講師、張家奇講師らと、独自に開発した顕微メカニクス計測法を用いて、リボン状になった単層2硫化モリブデン(MoS2)膜の力学性質を調べ、リボンのエッジ部分の強度が、リボンの内部より高いことを明らかにした。 単層MoS2ナノリボンは、ナノスケールの超薄型機械共振器への応用が期待されているが、その力学性質の解明が課題となっている。ナノリボンの力学性質について、そのエッジ部分の影響が予想されており、第一原理計算による予測値は報告されているが、明確な結論が得られていない。本研究では、世界唯一の手法である「顕微メカニクス計測法」を用いて、単層MoS2ナノリボンの原子配列を観察しながら、そのばね定数を測定することに成功した。解析の結果、エッジがアームチェア構造である単層MoS2ナノリボンのリボン幅が3nm以下になると、ヤング率が増加することを発見した。リボン幅の減少とともにエッジ構造の物性への寄与が大きくなるため、この結果は、エッジ強度が内部に比べて高いことを示す。 このエッジ構造を第一原理計算で調べたところ、エッジにおいてモリブデン(Mo)原子が座屈しており、硫黄(S)原子へ電荷が移動していることが示唆された。このことから、両原子間に働くクーロン引力の増加が、エッジ強度を高めることに寄与したと説明できる。 |

【研究の背景】

シリコンをベースとした半導体デバイスを凌駕する新奇ナノデバイスの開発、あるいは、加速度、ガス、雷などの環境電磁場を測定するセンサーの開発が精力的に行われている。このような開発に必要な要素技術として、機械共振器[*1]がある。従来、高い剛性を持ち、かつ、高品位な結晶が得られることから水晶が機械共振器として用いられてきたが、近年、ナノスケールの超薄型機械共振器が求められており、その有力候補として単層2硫化モリブデン(MoS2)のナノリボン(ナノメートルサイズの幅に切り出した帯状物質)が挙げられている。しかし、単層MoS2ナノリボンの力学性質は、明らかになっていない。その理由として、物質の力学特性を理解するためには、力学的応答を測定すると同時に材料の結晶構造や形状を観察する必要があるが、そのような観察手法が確立されていないことが挙げられる。

従来手法では、原子配列を直接観察できる透過型電子顕微鏡(TEM)にシリコン製カンチレバーを組み込んだ装置を用いて、カンチレバーの曲がりから測定対象材料に加えた力を求め、それによって生じた変位をTEM像で得ることで、ヤング率(変形しやすさ)を推量している。しかし、この測定法は、個体差があるカンチレバーのばね定数を正確に知る必要があり、かつ、サブオングストローム(1オングストローム(1メートルの100億分の1)より短い長さのスケール)の精度で変位を求める必要があるため、定量性が十分でないと指摘されている。

【研究の内容】

大島教授らの研究グループは、2021年、TEMホルダーに細長い水晶振動子(長辺振動水晶振動子(LER)[*2])を組み込んで、原子スケール物質の原子配列とその機械的強度の関係を明らかにする「顕微メカニクス計測法」[*3]を世界で初めて開発した。この手法では、水晶振動子の共振周波数が、物質との接触による相互作用を感じることで変化する性質を利用する。共振周波数の変化量は物質の等価バネ定数に対応しており、その変化量を精密計測すればナノスケール/原子スケールの物質の力学特性を精緻に解析できる。水晶振動子の振動振幅は27 pm(水素原子半径の約半分)と微小なため、TEMの原子像がぼやけることはない。この手法は、上述した従来手法の問題点を克服するものであり、結果として高精度測定を実現した。

本研究では、この顕微メカニクス計測法を用いて、単層MoS2ナノリボンの力学性質を測定した。特に、アームチェア構造のエッジを持つMoS2ナノリボンに着眼し、そのヤング率の幅依存性について調べた。

具体的には、単層MoS2ナノリボンは、MoS2多層膜の端にタングステン(W)チップを接触させ、最外層のMoS2層を剥離することで作製した(図1)。図2に示す2枚は、それぞれ、同じ単層MoS2ナノリボンを断面から観察したTEM像(2-1)と平面から観察したTEM像(2-2)であり、単層MoS2ナノリボンが、MoS2多層膜とWチップ間に担持した状態にあることが確認できる(図3のイラストを参照)。また、エッジ構造は、平面から観察したTEM像のフーリエパターンから判定でき、アームチェア構造であることが分かった。この平面から観察したTEM像から、ナノリボンの幅と長さを測定し、それに対応する等価ばね定数をLERの周波数変化量から求めることで、このナノリボンのヤング率を得た。図3右側のグラフは、異なるリボン幅に対するヤング率をプロットした結果である。

同グラフから、リボン幅が3 nm以上では、ヤング率は166 GPa前後でほぼ一定であり、一方、リボン幅が2.4 nmから1.1 nmに減少すると、ヤング率は179 GPaから215 GPaに増加することがわかった。リボン幅の減少とともに物性へのエッジ構造の寄与が大きくなることを考慮すると、この結果は、エッジ強度が内部に比べて高いことを示す。

さらに、このアームチェア構造を第一原理計算で調べ、アームチェア・エッジにおいてモリブデン(Mo)原子が座屈し、硫黄(S)原子へ電荷が移動しているという結果を得た。このことから、両原子間に働くクーロン引力が増加することによりエッジ強度が高くなったと説明できた。

本研究成果は、2023年9月11日に科学雑誌「Advanced Science」誌のオンライン版で公開された。

【今後の展望】

現在、雷、加速度、ガス、臭気などの環境電磁界を計測するセンサーの開発が精力的に行われている。このようなセンサーの開発に必要な要素技術の一つが機械振動子である。本研究の成果は、ナノスケールの超薄型機械的共振器の設計を可能にする。近い将来、これを用いたナノセンサーがスマートフォンや腕時計などに組み込まれ、個人がスマートフォンで環境をモニタリングしたり、匂いや味などの情報を数値としてとらえ、自由に伝えることができる可能性がある。

|

図1.MoS2多層膜の端にタングステン(W)チップを接触し、最外層の単層MoS2膜を剥離する過程を示したイラスト

図2.同じ単層MoS2ナノリボンを断面から観察したTEM像(2-1)と平面から観察したTEM像(2-2)

図3.(左)単層MoS2ナノリボンが、MoS2多層膜とWチップ間に担持した状態を示すイラスト、

(右)アームチェアエッジの単層MoS2ナノリボンに対するヤング率のリボン幅依存性を示すグラフ |

【論文情報】

| 掲載誌 | Advanced Science(Wiley社発行) |

| 論文題目 | Stiffer Bonding of Armchair Edge in Single‐Layer Molybdenum Disulfide Nanoribbons |

| 著者 | Chunmeng Liu, Kenta Hongo, Ryo Maezono, Jiaqi Zhang*, Yoshifumi Oshima* |

| 掲載日 | 2023年9月11日 |

| DOI | 10.1002/advs.202303477 |

【用語説明】

[*1] 機械共振器

材料には、ヤング率、その形状(縦、横、長さ)、質量によって決まる固有振動があり、これを共振周波数と呼ぶ。この共振周波数は、他の材料と接触したり、あるいは、ガス吸着などによる質量変化に応じてシフトする。そのため、この変化から、接触した材料の等価ばね定数や吸着したガスの質量を評価できる。このような評価法を周波数変調法という。本研究でも、周波数変調法によって、単層MoS2ナノリボンのばね定数を算出している。

[*2] 長辺振動水晶振動子(LER)

長辺振動水晶振動子(LER)は、細長い振動子(長さ約3 mm、幅約0.1 mm)を長辺方向に伸縮振動させることで、周波数変調法の原理で金属ナノ接点などの等価バネ定数(変位に対する力の傾き)を検出できる。特徴は、高い剛性(1×105 N/m )と高い共振周波数(1×106 Hz )である。特に、前者は、化学結合の剛性(等価バネ定数)測定に適しているだけでなく、小さい振幅による検出を可能とすることから、金属ナノ接点を壊すことなく弾性的な性質を得ることができ、さらには、原子分解能TEM 像も同時に得られる点で大きな利点をもつ。

[*3] 【参考】「世界初! 個々の原子間の結合強度の測定に成功―強くて伸びる白金原子の鎖状物質―」(2021年4月30日 JAISTからプレスリリース)

https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/04/30-1.html

令和5年9月19日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/09/19-1.html"ROSE"ハンド:バラの花から着想を得た包み込むように掴むロボットハンドを開発

"ROSE"ハンド:バラの花から着想を得た包み込むように掴むロボットハンドを開発

ポイント

- バラの花から着想を得て、物を包み込むように掴むソフトロボットハンドを開発した。

- ロボットハンドとして十分な把持力を持ちながら、素材にソフトマテリアルを使用することで把持物やその周辺を傷つけずに掴むことが可能である。

- ロボットハンド制御の複雑性を軽減させたシンプルな構造かつ優れた耐久力を持っており、多様な用途に使用できるため、幅広い分野での社会実装が期待される。

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)人間情報学研究領域のホ アン ヴァン(Ho Anh Van)准教授は、バラの花から着想を得て、物を包み込むように掴み、かつ汎用性に優れたソフトロボットハンドを開発した。開発したロボットは、簡素化された制御機能と優れた耐久性を有しており、今後、農業分野における収穫作業代替ロボットとしての普及だけでなく、幅広い分野への応用が期待される。 |

【研究の背景と目的】

昨今、様々な分野でソフトハンドロボットが導入されている。特に、農業分野においては、ロボットハンドによる収穫作業の自動化が進められており、「農作物を傷つけずに収穫する」ための有用な手段として注目されている。

農業用のロボットハンドとしては、デリケートな農作物を把持することが可能なものがすでに開発されているが、イチゴやモモといった特にデリケートな農作物を対象とした把持の結果は芳しくない。また、ロボットハンドの普及が進まない原因の一つとして、ロボットが高価であることが挙げられる。ソフトロボットを含めたこれまでのロボットハンドは、対象物に特化した専用のロボットハンドとして開発されており、それに加えて、高度なセンシングや制御を必要としている。そのため、開発コストが高まることでロボットハンドの価格が上昇し、導入コストに影響していると考えられる。

本研究では、これらの課題を解決するため、"低価格であり、収穫物を傷つけない優しい把持が可能で、十分な力を持つロボットハンド"をコンセプトに、新しい農業用ロボットハンドの開発を目指した。さらに、農業だけでなく他分野での活用を視野に入れた、対象物を選ばず、また把持物とその周辺を傷つけずに把持することができるロボットハンドの実現を目指した。

【研究の内容】

■アイデア:

設計概念として、1)収穫物を傷つけないためにソフトマテリアルを用いる、2)ロボットハンドの制御を簡素化する、3)製作コストを低くする、4)対象物を選ばず汎用性に優れた把持を実現する、ことを目指した。以上を踏まえ、本研究で提案したバラの花の機能と美しさに着想を得たROSE(ROtation-based-Squeezing grippEr)ロボットハンド(以下、ROSEロボットハンド)は、大面積接触と閉じた構造を特徴とし、より優しい把持接触と汎用的な把持性能を実現した(図1、2)。

具体的に、ROSEロボットハンドでは、柔らかい素材であるソフトマテリアルを使用したスキンを作成し、樹脂製の軸部分の回転により動作するシンプルな機構を提案した。これにより、把持物を傷つけず、かつ制御の複雑さを軽減することに成功した。また、少量のソフトマテリアルと樹脂素材を用いた回転部分を3Dプリントにより形成することで安価に製作できる。さらに、ROSEロボットハンドの空間を閉じようとする動作により、単純な把持のみならず掴む動作も行えるため、把持対象が限定されない。

図1:開発したROSEロボットハンド

図2:設計概念

■特徴:

図2のように、ROSEロボットハンドの先端は半球の頂点を押し込み、窪ませた様な形状をしている。この窪みの底を軸とし、外側のスキンとこの軸を逆方向に回転させることでスキンにねじれを発生させ、それが窪んだ空間を閉じるように動作し把持を可能としている。従来の人の指を模倣したようなソフトロボットハンドでは適切な姿勢制御が必要であるが、ROSEロボットハンドは大面積接触と閉じた構造により、様々な対象物の把持を可能としている。特に、従来のロボットハンドでは困難であった油に浸した対象物の把持が可能であることが実験で示された(図3)。

図3:オリーブオイルタンクから浸したゆで卵の把持の様子

■動作ビデオ(YouTubeへリンク):https://youtu.be/E1wAI09LaoY

■他の技術との差:

前述したように、農業用ロボットハンドの課題の一つとして、収穫物を傷つけず、かつ潰さずに収穫することが挙げられる。この課題を解決するために様々な農業用ロボットハンドが開発されているが、特定の農作物の収穫に限られたものが多く、高価な導入コストという問題までは完全に解決できていない。

一方、このROSEロボットハンドは、対象物を選ばない把持が特徴である。通常のソフトロボットハンドは制御が難しいが、ROSEロボットハンドはそのシンプルな機構によりこの種の課題を解決した。例えば、農業用ロボットハンドでは、主に人の指を模したロボットハンドが多く使用されるが、把持の際に対象物の形状や柔らかさなどによって制御を工夫しなければならない。ROSEロボットハンドは、空間を閉じる動作により包み込むような把持を行うため、対象物によって制御を変える必要がなく、対象物を選ばずに把持することが可能である。結果として、導入コストの軽減につながると考えられる。

また、ROSEロボットハンドは、耐久性に優れている。耐久実験として、「把持対象物の上空からスタート→対象物まで下降→把持→持ち上げ→再び元の対象物があったところまで下降→把持解除→スタート地点へ戻る」という一連の流れを繰り返し行った。その結果、40万回の把持動作に成功した。それ以降は、スキンが破損したものの把持力の低下は見られなかった(図4a)。

さらに、把持した状態での引張強さを測定指標とし、把持力の測定を行った。ROSEロボットハンドが物体を掴み、保持し続けたままで、ROSEロボットハンドにかかる垂直方向の荷重を増加させ、破損するまでの荷重を計測した。その結果、平均400Nの荷重に耐えられることが分かり、耐久性が十分であることが確認できた(図4b)。

このように、従来のソフトロボットハンドの課題の一つとして挙げられる耐久性も十分に備えており、ROSEロボットハンドは他の技術と差別化できる優れたソフトロボットハンドである。

図4:(a)繰り返し動作による耐久実験の様子

(b)把持力の測定の様子

本研究成果は、2023年7月10日から14日まで韓国で開催の国際会議Robotics: Science and Systems (RSS2023)で発表された。

なお、本研究は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)・戦略的創造研究推進事業さきがけ「IoTが拓く未来」研究領域(JPMJPR2038) (研究課題「タッチIoT : 触れるインターネット実現のための肌感覚送受信機の開発」)の支援を受け行った。

【波及効果・今後の展開】

従来のロボットハンドは把持が対象物に特化しており、精緻であるが汎用性に優れていなかった。これは、対象物や周辺に危害を加えないために必要不可欠な要素として、対象物によって特定のセンシングや制御を設定していたためでもある。しかし、昨今のソフトロボティクス研究の発展により、新たな機構を持つソフトロボットハンドが開発されている。ソフトロボットハンドは、柔らかい素材や空気などを使用した機構などが多く、制御面の工夫が強みである。ROSEロボットハンドもその一つであり、他のソフトロボットハンド同様に、今後需要が増加していくと考えられる。

ここで、本提案技術が想定する製品・サービスとして、次の二つを挙げる。第一に、果物の種類を選ばずに収穫作業を代替するロボットである。第二に、被介護者のQOL(Quality of life)を向上させるための生活支援介護ロボットである。本提案技術の汎用性を基に、幅広い分野でこれらの製品と新たなサービスを提供することで、ソフトロボットハンドの普及促進が期待される。

【論文情報等】

| 題目 | ROSE: Rotation-based Squeezing Robotic Gripper toward Universal Handling of Objects |

| 著者 | Son Tien Bui, Shinya Kawano, Van Anh Ho |

| 国際会議名 | Robotics: Science and System(RSS2023) |

| 会議発表日 | 2023年7月13日 |

| 論文掲載URL | https://roboticsproceedings.org/rss19/p090.html |

| DOI | 10.15607/RSS.2023.XIX.090 |

令和5年7月14日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/07/14-1.html