研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。ダイヤモンド中に10兆分の1秒で瞬く磁化を観測 ~超高速時間分解磁気センシング実現に期待~

|

国立大学法人筑波大学 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) |

ダイヤモンド中に10兆分の1秒で瞬く磁化を観測

~超高速時間分解磁気センシング実現に期待~

| 磁石や電流が発する磁気の大きさと向きを検出するデバイスや装置を磁気センサーと呼びます。現在では、生体中における微弱な磁気から電子デバイス中の3次元磁気イメージングに至るまで、磁気センサーの応用分野が広がりつつあります。磁気センサーの中で最も高感度を誇るのが、超伝導量子干渉素子(SQUID)で、1 nT(ナノテスラ、ナノは10億分の1)以下まで検出可能です。また、ダイヤモンドの点欠陥である窒素−空孔(NV)センターと走査型プローブ顕微鏡(SPM)技術を組み合わせることで、数十nm(ナノメートル)の空間分解能を持つ量子センシングが可能になると期待されています。 このように、従来の磁気センシング技術は感度や空間分解能に注目して開発されてきましたが、時間分解能はマイクロ秒(マイクロは100万分の1)の範囲にとどまっています。このため、磁場を高い時間分解能で測定できる新しい磁気センシング技術の開発が望まれていました。 本研究では、表面近傍にNVセンターを導入したダイヤモンド単結晶に超短光パルスを照射し、それにより10兆分の1秒で瞬く結晶中の磁化を検出することに成功しました。検出感度を見積もると、約35 mT(ミリテスラ、ミリは1000分の1)となりました。また、計測の時間分解能は、超短光パルスにより磁化を発生させたことにより、約100フェムト秒(フェムトは1000兆分の1)となりました。 本研究成果により、NVセンターでは従来困難だった高速に時間変化する磁気のセンシングも可能であることが示され、高い時間分解能と空間分解能を兼ね備えた新たな磁気センシングの開拓につながることが期待されます。 |

【研究代表者】

筑波大学 数理物質系

長谷 宗明教授

北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアル・デバイス研究領域

安 東秀准教授

【研究の背景】

磁石や電流が発する磁気の大きさと向きを検出するのが磁気センサーです。現在では、生体中における微弱な磁気から、電子デバイス中の3次元磁気イメージングに至るまで、磁気センサーの研究開発が進んでいます。磁気センサーには、比較的簡便なトンネル磁気抵抗素子注1)によるものや、超伝導体のリングを貫く磁束の変化を電流で読み取る超伝導量子干渉素子(SQUID)注2)などがあります。その中でも最高感度を誇るのがSQUIDで、1 nT(ナノテスラ)以下の磁場をも検出できるほどです。しかし、超伝導体を用いるSQUIDは電気回路や極低温などの高度な取扱いを要します。このため、近年では、ダイヤモンドの点欠陥である窒素−空孔(NV)センター注3)を用いた磁気センサーの開発が進んでいます。特に、負に帯電したNVスピン状態を利用した全光読み出しシステムが、室温でも動作する量子磁力計として注目されています。また、NVセンターの利用と、走査型プローブ顕微鏡(SPM)注4)技術を組み合わせることで、数十nmの空間分解能注5)で量子センシング注6)を行うことが可能になります。

このように、従来の磁気センシング技術は感度や空間分解能に注目して開発されてきました。その一方で、時間分解能注7)はマイクロ秒の範囲にとどまっています。このため、磁場をより高い時間分解能で測定できる新しい量子センシング技術の開発が望まれていました。

そうした中、NVセンターを高濃度に含むダイヤモンド単結晶膜において、入射された連続発振レーザーの直線偏光が回転することが分かり、ダイヤモンドにおける磁気光学効果が実証されました。NVセンターに関連する集団的な電子スピンが磁化として機能することが示唆されていますが、この手法では時間分解能を高めることができません。他方、逆磁気光学効果、すなわち光パルスで磁気を作り出すという光磁気効果に対するダイヤモンドNVセンターの研究については、行われてきませんでした。しかし、この光磁気効果を開拓することは、ダイヤモンドの非線形フォトニクスの新しい機能性を追求する上で非常に重要です。また、ダイヤモンドNVセンターのスピンを用いた非接触かつ室温動作の量子センシング技術を、高い時間分解能という観点でさらに発展させるためにも、光磁気効果の開拓が必要だと考えられます。

【研究内容と成果】

本研究チームは、フェムト秒(1000兆分の1秒)の時間だけ近赤外域の波長で瞬く超短パルスレーザー注8)を円偏光にして、NVセンターを導入した高純度ダイヤモンド単結晶に照射し、結晶中に発生した超高速で生成・消滅する磁化を検出することに成功しました。

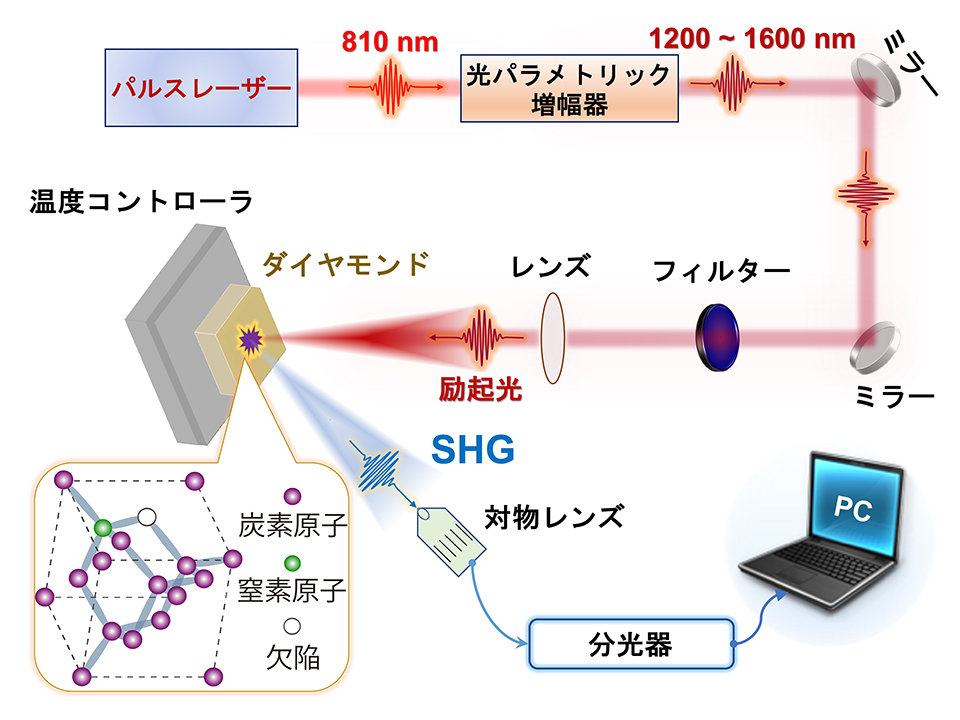

実験ではまず、波長800nmの近赤外パルスレーザー光をλ/4波長板により円偏光に変換し、NVセンターを導入した高純度ダイヤモンド単結晶に励起光として照射しました。その結果、磁気光学効果の逆過程(光磁気効果)である逆ファラデー効果注9)により、ダイヤモンド中に磁化を発生できることを見いだしました(参考図1挿入図)。この磁化が生じている極短時間の間に直線偏光のプローブ光を照射すると、磁化の大きさに比例してプローブ光の偏光ベクトルが回転します。これを磁気光学カー回転と呼びます。磁気光学カー回転の時間変化はポンプープローブ分光法で測定しました(図1)。測定の結果、逆ファラデー効果で生じるダイヤモンド中の磁化は、約100フェムト秒の応答として誘起されることが確かめられました(図2左)。NVセンターを導入していないダイヤモンドでも磁化は発生しますが、導入すると、発生する磁化が増幅されることも明らかになりました(図2右)。

次に、励起レーザーの偏光状態を直線偏光から右回り円偏光、そして直線偏光に戻り、次に左回り円偏光と逐次変化させることで、波長板の角度とカー回転角(θ )の関係を調べました。すると、NVセンターを導入する前の高純度ダイヤモンド単結晶では、逆ファラデー効果を示すsin 2θ 成分および非線形屈折率変化である光カー効果を示す sin 4θ 成分のみが観測されました。一方、NVセンターを導入したダイヤモンドでは、それらの成分に加えて、新規にsin 6θ の成分を持つことが明らかになりました(図3a)。さらに、励起光強度を変化させながら各成分を解析したところ、sin 2θ 成分およびsin 4θ 成分は励起光強度に対して一乗で増加しますが(図3b,c)、新規のsin 6θ の成分の大きさは励起光強度に対して二乗で変化することが分かりました(図3d)。これらのことから、 sin 6θ の成分は、NVセンターが有するスピンが駆動力となり、ダイヤモンド結晶中に発生した非線形な磁化(逆コットン・ムートン効果注10))であることが示唆されました。また、この付加的で非線形な磁化により、図2で観測された磁化の増幅が説明できました。この非線形な磁化による磁場検出感度を見積もると、約35 mT(ミリテスラ)となりました。SQUIDの検出感度には及びませんが、本手法では約100フェムト秒という高い時間分解能が得られることが示されたといえます。

【今後の展開】

本研究チームは、今回観測に成功した光磁気効果を用いた量子センシング技術をさらに高感度化し、ダイヤモンドを用いたナノメートルかつ超高速時間領域(時空間極限領域)での量子センシングに深化させることを目指して研究を進めていきます。今後は、ダイヤモンドNVセンターが駆動力となった逆コットン・ムートン効果を磁気センシングに応用することで、先端材料の局所磁場やスピン流を高空間・高時間分解能で測定することが可能となります。さらに、パワーデバイス、トポロジカル材料・回路、ナノバイオ材料など実際のデバイスの動作条件下で、例えば磁壁のダイナミクスや磁化反転などデバイス中に生じるダイナミックな変化を、フェムト秒の時間分解能で観察できることになり、先端デバイスの高速化や高性能化への貢献が期待されます。

【参考図】

| 図1 本研究に用いた実験手法 パルスレーザーから出たフェムト秒レーザー光はビームスプリッタでポンプ光とプローブ光に分割され、それぞれ波長板と偏光子を通過した後、ポンプ光は光学遅延回路を経由した後レンズで試料に照射される。プローブ光も同様に試料に照射された後、偏光ビームスプリッタにより分割されて二つの検出器で光電流に変換される。その後、電流増幅された後、デジタルオシロスコープで信号積算される。右上の挿入図は、逆ファラデー効果の模式図を示し、右回り(σ+)または左回り(σ-)の円偏光励起パルスによりダイヤモンド結晶中に上向き(H+)または下向きの磁化(H-)が生じる。なおデジタルオシロスコープでは、下向きの磁化が観測されている。 |

| 図2 高純度ダイヤモンド(NVなし)およびNVセンターを導入したダイヤモンド(NVあり)における時間分解カー回転測定の結果。赤色および青色の実線はそれぞれ、右回り円偏光、左回り円偏光により励起した実験結果を示す。 |

| 図3 NVセンターを導入したダイヤモンドにおけるカー回転の解析結果 (a) 下図(青丸)はカー回転角の波長板の角度(θ )に対するプロットである。黒い実線はCsin 2θ + Lsin 4θ による最小二乗回帰曲線(フィット)を示す。上図(赤丸)は下図の最小二乗回帰の残差を示す。太い実線はFsin 6θ による最小二乗回帰曲線(フィット)を示す。また最上部は偏光状態の変化(直線偏光→右回り円偏光→直線偏光→左回り円偏光→直線偏光)を表す。(b) Csin 2θ の振幅Cを励起フルエンスに対してプロットした図。 (c) Lsin 4θ の振幅Lを励起フルエンスに対してプロットした図。(d) Fsin 6θ の振幅Fを励起フルエンスに対してプロットした図。(b)と(c)の実線は一次関数によるフィットを示し、(d) の実線は二次関数によるフィットを示す。 |

【用語解説】

注1)トンネル磁気抵抗素子

2枚の磁性体の間に非常に薄い絶縁体を挟んだ構造(磁性体/絶縁体/磁性体)からなる素子。磁性体は金属であり、電圧を加えると、薄いポテンシャル障壁を通り抜けるという量子力学的なトンネル効果により絶縁体を介したトンネル電流が流れる。各磁性体の磁化の向きが平行な場合と反平行な場合で、素子の電気抵抗が大きく変化する。これをトンネル磁気抵抗効果という。よって、この効果を原理とした素子をトンネル磁気抵抗素子と呼ぶ。

注2)超伝導量子干渉素子(QUID)

超伝導体のリングにジョセフソン接合(二つの超伝導体間にトンネル効果によって超伝導電流が流れるようにした接合のこと)を含む素子を、超伝導量子干渉素子(SQUID)と呼ぶ。リングを貫く磁束が変化すると、ジョセフソン接合を流れるトンネル電流が変化するため、高感度の磁気センサーとして用いられる。

注3)窒素−空孔(NV)センター

ダイヤモンドは炭素原子から構成される結晶だが、結晶中に不純物として窒素(Nitrogen)が存在すると、そのすぐ隣に炭素原子の抜け穴(空孔:Vacancy)ができることがある。この窒素と空孔が対になった「NV(Nitrogen-Vacancy)センター」はダイヤモンドの着色にも寄与し、色中心と呼ばれる格子欠陥となる。NVセンターには、周辺環境の温度や磁場の変化を極めて敏感に検知して量子状態が変わる特性があり、この特性をセンサー機能として利用することができる。

注4)走査型プローブ顕微鏡(SPM)

微小な探針(プローブ)で試料表面をなぞることにより、試料の凹凸を観察する顕微鏡の総称である。細胞やデバイスなどにおいて、分子や原子などナノメートルの構造を観察するのに用いられる。代表的なものに原子間力顕微鏡(AFM)などがある。

注5)空間分解能

近い距離にある2つの物体を区別できる最小の距離である。この距離が小さいほど空間分解能が高く、微細な画像データの測定が可能になる。

注6)量子センシング

量子化したエネルギー準位や量子もつれなどの量子効果を利用して、磁場、電場、温度などの物理量を超高感度で計測する手法のこと。

注7)時間分解能

観測するデータに識別可能な変化を生じさせる最小の時間変化量である。最小時間変化量が小さいほど時間分解能が高く、高速で変化する画像などのデータ識別が可能となる。

注8)超短パルスレーザー

パルスレーザーの中でも特にパルス幅(時間幅)がフェムト秒以下の極めて短いレーザーのことをいう。光電場の振幅が極めて大きいため、2次や3次の非線形光学効果を引き起こすことができる。

注9)逆ファラデー効果

ファラデー効果は磁気光学効果の一種で、磁性体などに直線偏光が入射し透過する際に光の偏光面が回転する現象のことをいう。その際、入射光の伝播方向と物質内の磁化の向きは平行である。逆ファラデー効果はこれとは逆に、円偏光したレーザー光を物質に入射することで、入射した方向に平行に磁化が生じる現象のことをいう。磁性体に限らず、あらゆる物質で生じる非線形光学過程である。

注10)逆コットン・ムートン効果

コットン・ムートン効果は磁気光学効果の一種で、磁性体などに直線偏光が入射し透過する際に、光の偏光面が回転する現象のことをいう。その際、入射光の伝播方向と物質内の磁化の向きは垂直である。逆コットン・ムートン効果は、逆に、磁界が印可された物質に直線偏光のレーザー光を入射した際に、入射した方向に垂直に磁化が生じる現象であり、磁性体などで生じる高次の非線形光学過程である。

【研究資金】

本研究は、国立研究開発法人 科学技術振興機構 CREST「ダイヤモンドを用いた時空間極限量子センシング(JPMJCR1875)」(研究代表者:長谷 宗明)、および独立行政法人 日本学術振興会 科学研究費補助金「サブサイクル時間分解走査トンネル顕微鏡法の開発と応用」(研究代表者:重川 秀実)による支援を受けて実施されました。

【掲載論文】

| 題 目 | Ultrafast opto-magnetic effects induced by nitrogen-vacancy centers in diamond crystals. (ダイヤモンド結晶中の窒素空孔センターが誘起する超高速光磁気効果) |

| 著者名 | Ryosuke Sakurai, Yuta Kainuma, Toshu An, Hidemi Shigekawa, and Muneaki Hase |

| 掲載誌 | APL Photonics |

| 掲載日 | 2022年6月15日(現地時間) |

| DOI | 10.1063/5.0081507 |

令和4年6月16日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/06/16-1.htmlナノマテリアル・デバイス研究領域の麻生助教の研究課題が池谷科学技術振興財団の研究助成に採択

公益財団法人 池谷科学技術振興財団の研究助成にナノマテリアル・デバイス研究領域の麻生 浩平助教の研究課題が採択されました。

池谷科学技術振興財団は、先端材料関連の研究に対する助成によって科学技術の発展を図り、社会経済の発展に貢献することを設立の理念としており、この理念を具体化するため、先端材料や関連する科学技術分野の研究者や研究機関に対して、毎年支援を行っています。

*詳しくは、池谷科学技術振興財団ホームページをご覧ください。

- 採択期間:令和4年4月~令和5年3月

- 研究課題名:データ駆動電⼦顕微法による全固体電池内でのリチウムイオンのダイナミクス解明

- 研究概要:全固体リチウム(Li)イオン電池は、Liイオンの伝導現象を活用した次世代デバイスです。高速充放電や高耐久といった電池の高性能化に向けて、Liイオンが材料のなかでどのように伝導していくかの解明が求められてきました。そこで本研究では、材料内部でのLiイオンのダイナミクスを可視化することを目指します。実験手法として、電池を動作させて電気化学特性を測定しながら構造を観察する、オペランド電子顕微鏡法を用います。オペランド電子顕微鏡像は大量の画像からなる動画として得られるため、手作業での解析は困難です。そこで、データ科学の手法を活用して、イオン伝導が進行する重要な部分のみを抜き出し、イオンの分布や速度を自動的に解析します。本手法の開発によってLiイオンのダイナミクスが解明されれば、より高性能な電池の開発につながると期待しています。

- 採択にあたって一言:池谷科学技術振興財団、ならびに選考委員の皆様に心から感謝いたします。本研究を進めるにあたり数々のご協力を頂いております大島義文教授、共同研究者の皆様、両研究室の皆様、ナノマテリアルテクノロジーセンターの皆様に厚く御礼を申し上げます。学術や社会に貢献しうる成果を挙げられるよう、いっそう尽力してまいります。

*木田助教、高田助教の採択記事はこちらをご覧ください。

令和4年4月11日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2022/04/11-1.htmlナノ物質の強度を決める表面1層の柔らかさ ―電子顕微鏡観察下での金属ナノ接点のヤング率測定―

|

国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 国立大学法人 金沢大学 |

ナノ物質の強度を決める表面1層の柔らかさ

―電子顕微鏡観察下での金属ナノ接点のヤング率測定―

ポイント

- 金ナノ接点の物質強度(ヤング率)は接点が細くなると減少した。

- 独自開発の顕微メカニクス計測法でこの計測実験に成功。

- 最表面層のヤング率のみがバルク値の約1/4に減少。

- ナノ電気機械システム(NEMS)の開発に指針を与える成果である。

| 北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアル・デバイス研究領域の大島義文教授、富取正彦教授、張家奇研究員、及び金沢大学 理工研究域 数物科学系の新井豊子教授は、[111]方位を軸とした金ナノ接点を引っ張る過程を透過型電子顕微鏡で観察しながら、等価ばね定数と電気伝導の同時に測定する手法(顕微メカニクス計測法)によって、金ナノ接点のヤング率がサイズに依存することを明らかにした。 金[111]ナノ接点は砂時計のようなくびれ形状を持つ。そのくびれは、0.24nm引っ張るたびに、より小さな断面積をもつ(111)原子層1層が挿入されることで段階的に細くなっていく。この観察事実を基に、挿入前後の等価ばね定数値の差分から、挿入された(111)原子層の等価ばね定数を求め、さらにこの(111)原子層の形状とサイズを考慮してヤング率を算出した。サイズが2 nm以下になると、ヤング率は約80 GPaから30 GPaへと徐々に減少した。この結果から、最外層のヤング率が約22 GPaと、バルク値(90GPa)の約1/4であることを見出した。このような材料表面での機械的強度の差は、ナノ電気機械システム(NEMS)の材料設計において考慮すべき重要な特性である。 本研究成果は、2022年4月5日(米国東部標準時間)に科学雑誌「Physical Review Letters」誌のオンライン版で公開された。なお、本研究は、日本学術振興会(JSPS)科研費、18H01825、18H03879、笹川科学研究助成、丸文財団交流研究助成を受けて行われた。 |

金属配線のサイズが数nmから原子スケールレベル(金属ナノワイヤ)になると、量子効果や表面効果によって物性が変化することが知られている。金属ナノワイヤの電気伝導は、量子効果によって電子は特定の決められた状態しか取れなくなるためその状態数に応じた値になること、つまり、コンダクタンス量子数(2e2/h (=12.9 kΩ-1);e: 素電荷量、h: プランク定数)の整数倍になることが明らかになっている。近年、センサーへの応用が期待されナノ機械電気システムの開発が進められており、金属ナノワイヤを含むナノ材料のヤング率などといった機械的性質の理解が課題となっている。この解決に、例えば、透過型電子顕微鏡(TEM)にシリコン製カンチレバーを組み込んだ装置を用いて、カンチレバーの曲がりから金属ナノワイヤに加えた力を求め、それによって生じた変位をTEM像で得ることで、ヤング率が推量されている。しかし、この測定法は、個体差があるカンチレバーのばね定数を正確に知る必要があり、かつ、サブオングストロームの精度で変位を求める必要があるため、定量性が十分でないと指摘されている。

本研究チームは、原子配列を直接観察できる透過型電子顕微鏡(TEM)のホルダーに細長い水晶振動子(長辺振動水晶振動子(LER)[*1])を組み込んで、原子スケール物質の原子配列とその機械的強度の関係を明らかにする顕微メカニクス計測法を世界で初めて開発した(図1上段)。この手法では、水晶振動子の共振周波数が、物質との接触で相互作用を感じることによって変化することを利用する。共振周波数の変化量は物質の等価バネ定数に対応するので、その変化量を精密計測すればナノスケール/原子スケールの物質の力学特性を精緻に解析できる。水晶振動子の振動振幅は27 pm(水素原子半径の約半分)で、TEMによる原子像がぼやけることはない。この手法は、上述した従来の手法の問題点を克服しており、高精度測定を実現している。

本研究では、[111]方位を軸とした金ナノ接点(金[111]ナノ接点)をLER先端と固定電極間に作製し(図1上段参照)、この金[111]ナノ接点を一定速度で引っ張りながら構造を観察し、同時に、その電気伝導、および、ばね定数を測定した(図1下段)。金[111]ナノ接点は砂時計のようなくびれをもつ形状であり、0.24nm引っ張る度により狭い断面をもつ(111)原子層1層がくびれに挿入されることで段階的に細くなることを観察した。これは、図1下段のグラフで電気伝導がほぼ0.24nm周期で階段状に変化することに対応していた。この事実から、挿入された(111)原子層の等価ばね定数を挿入前後の等価ばね定数の差分から算出することができ、さらに、この(111)原子層の形状やサイズを考慮することでヤング率を見積もった。なお、28回の引っ張り過程を測定して可能な限り多数のヤング率を見積もることで統計的にサイズ依存性を求めた(図2)。その結果、ヤング率は、サイズが2 nm以下になると、サイズが小さくなるとともに約80 GPaから30 GPaへと徐々に減少した。この結果から、最外層のヤング率が約22 GPaと、バルク値(90GPa)の約1/4であることを見出した。このような材料表面の強度は、ナノ電気機械システム(NEMS)の材料設計でも考慮すべき重要な特性である点で大きな成果である。

図1

(上段)金ナノコンタクトの等価ばね定数を計測する顕微メカニクス計測法。透過型電子顕微鏡(TEM)を用いて金ナノ接点の構造観察をしながら、長辺振動水晶振動子(LER)を用いて等価ばね定数を計測できる。

(下段)(左)金ナノ接点の引っ張り過程における変位に対する電気伝導及び等価ばね定数の変化を示すグラフ。(右)変位Aと変位Bで得た金ナノ接点のTEM像と最もくびれた断面の構造モデルを示す。黄色が内部にある原子、青が最表面原子である。

図2

金[111]ナノ接点の引っ張り過程を28回測定して、統計的に求めた金[111]ナノ接点ヤング率のサイズ依存性である。横軸は、断面積である。赤丸が実験値であり、誤差は、同じ断面の金(111)原子層に対して得られたヤング率のばらつきを示す。青丸は、第一原理計算によって得た結果である。

【論文情報】

| 掲載誌 | Physical Review Letters |

| 論文題目 | Surface Effect on Young's Modulus of Sub-Two-Nanometer Gold [111] Nanocontacts |

| 著者 | Jiaqi Zhang, Masahiko Tomitori, Toyoko Arai, and Yoshifumi Oshima |

| 掲載日 | 2022年4月5日(米国東部標準時間) |

| DOI | 10.1103/PhysRevLett.128.146101 |

【用語説明】

[*1] 長辺振動水晶振動子(LER)

長辺振動水晶振動子(LER、図1参照)は、細長い振動子(長さ約3 mm、幅約0.1 mm)を長辺方向に伸縮振動させることで、周波数変調法の原理で金属ナノ接点などの等価バネ定数(変位に対する力の傾き)を検出できる。特徴は、高い剛性(1×105 N/m)と高い共振周波数(1×106 Hz)である。特に、前者は、化学結合の剛性(等価バネ定数)測定に適しているだけでなく、小さい振幅による検出を可能とすることから、金属ナノ接点を壊すことなく弾性的な性質を得ることができ、さらには、原子分解能TEM像も同時に得られる点で大きな利点をもつ。

令和4年4月11日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/04/11-1.htmlダイヤモンドのNV中心を用いた温度計測に成功 ~非線形光学による新しい量子センシングの可能性~

|

国立大学法人筑波大学 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 |

ダイヤモンドのNV中心を用いた温度計測に成功

~非線形光学による新しい量子センシングの可能性~

| 温度センサーは接触型と非接触型に大別されます。接触型の温度センサーには抵抗温度計、サーミスタや熱電対などが、非接触型の温度センサーには量子準位の変化で温度を読み取る量子センサーが主に用いられています。非接触型量子センサーの中でも、ダイヤモンドに導入した窒素―空孔(NV)中心と呼ばれる格子欠陥を用いたセンサーは、高空間分解能・高感度を必要とする細胞内計測やデバイス評価装置のセンサーへの応用が期待されています。 高純度のダイヤモンドは結晶学的に対称性が高く、対象点を中心に結晶を反転させると結晶構造が重なる空間反転対称性を持っています。結晶の対称性は、結晶の光学的性質を決定する上で重要な役割を担っており、空間反転対称性の有無は、非線形光学効果の発現を左右します。本研究チームは近年、ダイヤモンド結晶にNV中心を人工的に導入し、ダイヤモンド結晶の反転対称性を破ることで、2次の非線形光学効果である第二高調波発生(SHG)が発現することを報告しました。このSHGは、結晶にレーザー光を照射した際に、そのレーザー周波数の2倍の周波数の光が発生する現象です。 この成果を基に、本研究では、20℃から300℃の温度範囲において、SHG強度の変化を調べ、高温では屈折率変化による光の位相不整合によりSHG強度が大きく減少することを発見しました。 本研究成果は、ダイヤモンドベースの非線形光学による温度センシングの実現に向けた効率的かつ新しい方法を提示するものと言えます。 |

【研究代表者】

筑波大学 数理物質系

長谷 宗明教授

北陸先端科学技術大学院大学 応用物理学領域

安 東秀准教授

【研究の背景】

温度センサーは、エアコン、冷蔵庫、自動車エンジン、パソコンなどさまざまな電子機器に使用されており、温度管理や機器の性能維持に重要な役割を果たしています。温度センサーにはさまざまな種類がありますが、大きくは接触型と非接触型に分類されます。接触型の温度センサーには抵抗温度計、サーミスタ、熱電対などが用いられ、一方、非接触型の温度センサーには量子センサー注1)が主に使われています。

特に、ダイヤモンド中の窒素−空孔(NV)中心注2)を用いた非接触型量子センサーは、NV中心における量子準位間発光の共振マイクロ波周波数が温度によって変化することを原理とし、高空間分解能・高感度を必要とする細胞内計測や、デバイス評価装置のセンサーへの応用などが期待されています。ダイヤモンドのNV中心は、置換型窒素原子と炭素原子の隣の空孔からなる原子状欠陥(図1挿入図)です。

表面近傍(深さ数十ナノメートル)にNV中心を導入するには、一般に窒素イオン注入と高温アニールの組み合わせがよく用いられます。近年、ダイヤモンドのNV中心は、発光など豊かな光物性から、量子計算のためのフォトニックデバイス技術、単一光子源などへの応用が期待され、高い注目を集めています。さらに、ダイヤモンドのNV中心を用いた量子センシングが注目され、電場(電流)、磁場(スピン)の計測や、温度センサーに利用されています。一方、結晶の対称性、中でも空間反転対称性注3)の有無は、物質の光学的性質を決定する上で重要な役割を担っています。本研究チームは近年、ダイヤモンド結晶にNV中心を人工的に導入し、ダイヤモンド結晶の反転対称性を破ることで、2次の非線形光学効果である第二高調波発生(SHG)注4)を発現することを報告しましたa)。

今回、本研究チームは、NV含有ダイヤモンド結晶に赤外域の超短パルスレーザーを照射することで、第二高調波、および第三高調波の発光強度の温度依存性について研究し、非線形光学効果に基づいた温度センサーとしての可能性を探りました。

【研究内容と成果】

本研究チームは、フェムト秒(1000兆分の1秒)の時間だけ波長800nmで瞬く超短パルスレーザー注5)を波長1350nmの赤外パルス光に変換し、NV中心を導入した高純度ダイヤモンド単結晶に励起光として照射しました。これにより、ダイヤモンドの表面近傍から発生したカスケード型第三高調波(cTHG)と第二高調波の強度変化を、20℃~300℃の温度範囲で調べました。図2は、20℃(室温)から240℃までのさまざまな温度でNV含有ダイヤモンド結晶から得られた典型的な発光スペクトルを示します。室温の20℃においては、複屈折性を有するNV含有ダイヤモンド試料の角度を調整することにより、ほぼ完全な位相整合注6)が精巧に行われました。この時、SHGについては約4.7 × 10-5、cTHGについては約3.0 × 10-5の光変換効率が得られています。しかし、温度上昇に伴い、SHG および cTHG の強度は急激に減少することが分かります。

また、20℃から300℃までの非線形発光の温度同調曲線を、さらに光学調整を行わずに20℃の間隔で記録したところ、SHGとcTHGの積分強度は、低温領域(100℃以下)では、ほとんど温度変化しないことが分かりました。しかし、高温領域(150℃から300℃)では、SHG強度、cTHG強度ともに温度の上昇とともに急激に低下し、室温で得られる信号強度に比べてほぼ1桁低い信号強度が観測されました。一方、NV中心を導入する前の純粋なダイヤモンド結晶のTHG強度は、温度の上昇とともにゆっくり減少することが分かりました。ダイヤモンド結晶では、屈折率の温度変化による位相不整合により、格子温度の上昇に伴ってSHG強度が減少したと考えられます(図3)。このように、NV含有ダイヤモンドのSHGから得られる温度センサーとしての感度(dI/dT=0.81%/℃)は、高純度ダイヤモンドのTHGから得られる温度感度(dI/dT=0.25%/℃)よりも3倍以上大きく、非線形光学効果に基づいた温度センシング技術開発への大きな可能性を示すものでした。

【今後の展開】

本研究チームは、2次の非線形光学効果である第二高調波発生や電気−光学効果を用いた量子センシング技術を深化させ、最終的にダイヤモンドを用いたナノメートルかつ超高速時間領域(時空間極限領域)での量子センシングの研究を進めています。NV含有ダイヤモンドにおいては、NV中心の配向をそろえることでSHGの変換効率が高まると期待されます。また、NV含有ダイヤモンドは、チップ状に加工することで、走査型プローブ顕微鏡のプローブとしての役割も果たし、さまざまな先端材料に対して有効なナノメートル分解能をもつ温度センサーを実現できる可能性を秘めています。今後は、フェムト秒(1000兆分の1)パルスレーザー技術が持つ高い時間分解能と、走査型プローブ顕微鏡注7)が持つ高い空間分解能とを組み合わせ、ダイヤモンドのNV中心から引き出したSHGなどの2次の非線形光学効果が、電場や温度のセンシングに幅広く応用できることを示していきます。

【参考図】

| 図1.本研究に用いた実験装置の概略 挿入図は、ダイヤモンド結晶中の窒素―空孔(NV)中心の原子構造を示している。 |

図2.実験結果

第二高調波発生(SHG)とカスケード型第三高調波発生(cTHG)スペクトルの結晶温度依存性。五つの値:20℃(室温)、90℃、160℃、200℃、240℃に、黒、濃い赤、オレンジ、緑、紫の線が対応する。

| 図3.ダイヤモンド結晶における位相整合 NVダイヤモンド結晶における温度、屈折率(赤線)、およびSHG強度の関係を示す。 |

【用語解説】

注1)量子センサー

量子化した準位や量子もつれなどの量子効果を利用して、磁場、電場、温度などの物理量を超高感度で計測するセンサーのこと。

注2)窒素−空孔(NV)中心

ダイヤモンドは炭素原子から構成される結晶だが、結晶中に不純物として窒素(Nitrogen)が存在すると、そのすぐ隣に炭素原子の抜け穴(空孔:Vacancy)ができることがある。この窒素と空孔が対になった「NV(Nitrogen-Vacancy)中心」は、ダイヤモンドの着色にも寄与する色中心(カラーセンター)と呼ばれる格子欠陥となる。NV中心には、周辺環境の温度や磁場の変化を極めて敏感に検知して量子状態が変わる特性があり、この特性をセンサー機能として利用することができる。このため、NV中心を持つダイヤモンドは「量子センサー」と呼ばれ、次世代の超高感度センサーとして注目されている。

注3)空間反転対称性

三次元空間の直交座標系(x, y, z)において、結晶中の全ての原子を(x, y, z) → (-x, -y, -z)と反転操作しても元の結晶と完全に一致すること。

注4)第二高調波発生

同じ周波数(波長)を持つ二つの光子が非線形光学結晶に入射すると、入射した光子の2倍の周波数(半分の波長)の光が発生する現象のこと。2次の非線形光学効果(電場振幅の二乗に比例する効果)の一種である。同様に、第三高調波発生は三つの光子から入射した光子の3倍の周波数の光が発生する3次の非線形光学効果である。

注5)超短パルスレーザー

パルスレーザーの中でも、特にパルス幅(時間幅)がフェムト秒以下の極めて短いレーザーのことをいう。光電場の振幅が極めて大きいため、2次や3次の非線形光学効果を引き起こすことができる。

注6)位相整合

基本波レーザー光とそれから発生する第二高調波(或いは第三高調波)の位相速度が一致することである。位相整合を満たす方法として、複屈折性を有する結晶の角度を回転させることで二つの異なる波長に対する屈折率を位相整合条件に一致させることができる。位相不整合が起こると第二高調波の強度が減少することが知られている。

注7)走査型プローブ顕微鏡

小さいプローブ(探針)を試料表面に近接させ、探針を表面に沿って動かす(走査する)ことで、試料の原子レベルの表面構造のみならず、温度や磁性などの物理量も画像化できる顕微鏡である。

【研究資金】

本研究は、国立研究開発法人 科学技術振興機構 CREST「ダイヤモンドを用いた時空間極限量子センシング」(グラント番号:JPMJCR1875)(研究代表者:長谷 宗明)による支援を受けて実施されました。

【参考文献】

a) Aizitiaili Abulikemu, Yuta Kainuma, Toshu An, and Muneaki Hase, 2021, Second-harmonic generation in bulk diamond based on inversion symmetry breaking by color centers. ACS Photonics 8, 988-993 (doi:1021/acsphotonics.0c01806).

【掲載論文】

| 題 目 | Temperature-dependent second-harmonic generation from color centers in diamond. (ダイヤモンドの色中心からの温度依存的な第二高調波発生) |

| 著者名 | Aizitiaili Abulikemu, Yuta Kainuma, Toshu An, and Muneaki Hase |

| 掲載誌 | Optics Letters |

| 掲載日 | 2022年3月1日(著者版先行公開) |

| DOI | 10.1364/OL.455437 |

令和4年3月9日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/03/09-1.html令和3年度地域連携事業 宮竹小学校の児童が来学 -附属図書館・JAISTギャラリー見学&理科特別授業-

2月4日(金)、能美市立宮竹小学校の3年生21名が附属図書館の見学やJAISTギャラリーでのパズル体験を行いました。本棚に並ぶ多くの図書や、貴重図書室の『解体新書』(杉田玄白著)や『アトランティコ手稿』(レオナルド・ダ・ヴィンチ著)を目にし、本学職員の解説を熱心に聞き入っていました。

また、実際に触って解いて遊ぶことができるパズルの数々に興味津々な様子で、本学の学生が解説しながらパズルを解く実演では、多くの児童が積極的に質問する様子が見られました。

2月24日(木)には、同校の4年生15名が、理科の特別授業を受けました。特別授業では、ナノマテリアルテクノロジーセンターの赤堀准教授(応用物理学領域)及び木村技術専門職員が講師となり、液体窒素及び液体酸素を用いた様々な科学実験を行いました。

子供たちは、酸素や窒素、空気などの気体が入った風船を液体窒素で冷やしたときの反応の違いや、液体窒素や液体酸素によって、花やスーパーボール、線香などの身近な物が化学反応を起こす様子を不思議そうに観察していました。

今回の特別授業は科学技術の世界に触れることのできる貴重な機会となりました。

貴重図書室を見学する3年生

(附属図書館)

JAISTギャラリーでのパズル実演

風船を用いた科学実験を

見つめる4年生

令和4年2月25日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2022/02/25-2.html研究員のZHANGさんが国際会議ISSS-9においてYoung Researchers' Awardを受賞

研究員のZHANG, Jiaqiさん(応用物理学領域、大島研究室)が国際会議The 9th International Symposium on Surface Science(ISSS-9)においてYoung Researchers' Awardを受賞しました。

ISSSは、日本表面真空学会が主催で3年ごとに開催しています。同会議には国内外の表面科学・ナノサイエンス分野の研究者約500名が参加し、ハインリッヒ・ローラー賞(ハインリッヒ・ローラー博士‐1986年に走査型トンネル顕微鏡の設計でノーベル賞を受賞)の受賞式が行われることでも国際的に知られています。

今回、ISSS-9は、令和3年11月28日から12月1日にかけてオンラインにて開催されました。

■受賞年月日

令和3年12月1日

■研究題目、論文タイトル等

Mechanical properties of Pt atomic chains measured by TEM coupled with a quartz resonator

■研究者、著者

〇Jiaqi Zhang1, Masahiko Tomitori1, Toyoko Arai2, Kenta Hongo1, Ryo Maezono1 and Yoshifumi Oshima1

1) 本学

2) 金沢大学

■受賞対象となった研究の内容

Monatomic chains have shown unique physical and chemical properties, which draws a different picture from their bulk counterparts. It has been reported that the electrical or magnetic properties can be tuned by controlling the length of the atomic chains, which indicate that the mechanical properties is very important for their applications. However, the mechanical properties of atomic chains have not been clarified experimentally. To solve this problem, we developed an in-situ TEM holder equipped with a quartz resonator as force sensor to measure the mechanical properties of atomic chains when observing their atomic configurations.

A quartz length-extension resonator (LER) was used to measure the stiffness of platinum (Pt) monatomic chains from its frequency shift. Because the stiffness of the atomic chain suspended between the edge of LER and the fixed counter base can be measure precisely with very small oscillation amplitude (about 30 pm). The atomic resolution TEM images and videos were captured simultaneously with measuring the conductance and stiffness by our developed TEM holder.

The stiffness of atomic chains with 2-5 atoms were obtained. By subtracting the stiffness of the electrodes supporting the monatomic chain from the measured stiffness, we found that the stiffness of a Pt monatomic chain varied with the number of the constitute atoms in the chain. We investigated the stiffness of about 150 Pt monatomic chains for reproducibility and confirmed that the middle bond stiffness (25N/m) in the chain was slightly higher than that of the bond connect to the suspending tip (23N/m). In addition, the maximum elastic strain of individual bond in the chain was as large as 24%. These values were obviously different from the bulk counterpart. Such peculiar values could be briefly explained by the concept of "string tension".

■受賞にあたって一言

I'm incredibly honored with Young Researchers' Award in ISSS-9. First, I would express my appreciation to the organizer of this symposium for providing us the opportunity to share and discuss our researches. Importantly, I would describe my gratitude to Prof. Oshima, Prof. Tomitori, Prof. Arai, for their precious support. And I am also grateful to Oshima-LAB members for their kind encouragement. This award is an essential motivation for me to further research and contribute to nanoscience community.

令和4年1月12日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2022/01/12-2.htmlナノテクノロジープラットフォーム公開講座「材料の構造解析のためのTEMの基礎と実習」参加者募集

本学ナノマテリアルテクノロジーセンター主催で「材料の構造解析のためのTEMの基礎と実習」と題して公開講座を開催いたします。

ただいま受講者を募集しております。皆様のご参加をお待ちしております。

| 日 時 | 令和4年3月3日(木)10:00~17:00 |

| 場 所 | 北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアルテクノロジーセンター 2F会議室(下記フロアマップのC1-26) キャンパスマップ フロアマップ |

| 講 師 | 大島 義文:マテリアルサイエンス系・教授(応用物理学領域) 麻生 浩平:マテリアルサイエンス系・助教(応用物理学領域) 東嶺 孝一:ナノマテリアルテクノロジーセンター・技術専門員 |

| 内 容 | ナノマテリアルテクノロジーセンターが中心となってすすめている文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業の企画として毎年1回公開講座を実施しています。令和3年度は透過型電子顕微鏡(TEM)をトピックスとして選び、透過型電子顕微鏡の原理、正しい観察手法や正しいデータ解析方法などをわかりやすく解説します。 |

| 定 員 | 5名程度(先着順) |

| 参加対象者 | 企業・他大学・高専等の研究者・技術者 |

| 受講料 | 6,200 円(税込) |

| 申込方法 | 受講希望の方は、 ①氏名(ふりがな) ②勤務先・職名 ③受講の目的 ④本講座に期待すること ⑤書類送付先 ⑥電話番号 ⑦メールアドレス を明記の上、E-mail (宛先 nano-net@ml.jaist.ac.jp)またはFAX(ポスター2ページ目参照)でお申し込みください。 |

| 申込締切 | 令和4年2月17日(木)【定員に達し次第締切】 |

| 問合せ・ 申込み先 |

北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアルテクノロジーセンター 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事務局 橋本 〒923-1292 石川県能美市旭台1-1 TEL:0761-51-1449 FAX:0761-51-1455 E-mail:nano-net@ml.jaist.ac.jp |

ダイヤモンド量子イメージングプローブの新規作製法を開発 -ナノ量子イメージングに道-

ダイヤモンド量子イメージングプローブの新規作製法を開発

-ナノ量子イメージングに道-

ポイント

- レーザー加工と集束イオンビーム加工を用いた走査ダイヤモンド量子イメージングプローブの作製法の開発に成功

- 高性能化へ向けた加工自由度の高いナノ量子センシング・イメージングプローブ作製法として期待

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科 応用物理学領域の貝沼 雄太大学院生(博士後期課程)、安 東秀准教授らは、京都大学、産業技術総合研究所と共同で、レーザー加工と集束イオンビーム加工注1)によりダイヤモンド中の窒素-空孔複合体中心(NV中心(図1[右]))注2)と呼ばれる極小な量子センサーをプローブ先端に含有するナノ量子イメージングプローブ(図1[左])の新規作製法の開発に成功しました。 |

【背景と経緯】

近年、新しいデバイスやセンサーの創出による環境・エネルギー問題の解決、安心安全な社会の実現、これらによる人類社会の持続的繁栄への貢献が求められています。この中で量子計測・センシング技術は、量子力学を原理とした従来とは異なる革新的な技術を提供する分野であり、将来の社会基盤を支えるしくみを一新すると期待されています(量子技術イノベーション)。その中でも、ダイヤモンド中の欠陥構造であるNV中心を用いた量子計測技術は、室温・大気中で動作可能なこと、センサーサイズがナノスケールであることより注目を集めており、特に、NV中心を走査プローブとして用いた際にはナノスケールの量子イメージングの実現が期待されています。

従来、走査NV中心プローブの作製にはフォトリソグラフィーと電子線リソグラフィーを用いたリソグラフィー法が用いられていましたが、この方法ではプロセスが複雑であること、再加工ができないという課題がありました。今回の研究では、レーザー加工と集束イオンビーム加工(FIB)による加工自由度の高い走査NV中心プローブの作製法を開発し、さらに磁気イメージングの動作を実証しました。

【研究の内容】

図2に示すように、まず、表面下約40ナノメートルにNV中心を有するダイヤモンド結晶の板を、レーザー加工によりロッド状の小片に加工した上で、水晶振動子型の原子間力顕微鏡の先端に取り付けました。続いて、FIB加工においてドーナツ型の加工形状を用いることで、当該小片の中心位置に存在するNV中心の加工ダメージを回避して走査ダイヤモンドNV中心プローブを作製しました。このNV中心プローブを走査しながら磁気テープ上に記録された磁気構造からの漏洩磁場を光学的磁気共鳴検出法(ODMR)注3)により計測し、磁気構造のイメージングに成功しました(図3)。

本研究成果は、2021年12月28日(米国東部標準時間)に米国物理学協会の学術誌「Journal of Applied Physics」のオンライン版に掲載されました。

【今後の展開】

本研究では、レーザー加工とFIB加工による加工自由度の高い走査NV中心プローブの作製法の開発に成功しました。今後、プローブの形状や表面状態を最適化することで、より高性能な走査ダイヤモンドNV中心プローブを作製し量子イメージング分野に貢献することが期待されます。

図1 ダイヤモンド中の窒素(N)-空孔(V)複合体中心(NV中心)[右]と、

走査ダイヤモンドNV中心プローブ[左]

図2 レーザー加工とFIB加工による走査ダイヤモンドNV中心プローブの作製

図3 走査ダイヤモンドNV中心プローブによる磁気テープの磁気構造イメージング

【論文情報】

| 掲載誌 | Journal of Applied Physics |

| 論文題目 | Scanning diamond NV center magnetometor probe fabricated by laser cutting and focused ion beam milling |

| 著者 | Yuta Kainuma, Kunitaka Hayashi, Chiyaka Tachioka, Mayumi Ito, Toshiharu Makino, Norikazu Mizuochi, and Toshu An |

| 掲載日 | 2021年12月28日(米国東部標準時間) |

| DOI | 10.1063/5.0072973 |

【研究助成費】

本研究の一部は、次の事業の支援を受けて実施されました。

・科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業CREST (JPMJCR1875)、

次世代研究者挑戦的研究プログラム(未来創造イノベーション研究者支援プログラム)(JPMJSP2102)

・澁谷学術文化スポーツ振興財団

・日本学術振興会(JSPS)科研費 基盤研究(C) (21K04878)

・文部科学省 光・量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP, JPMXS0118067395)

【用語解説】

注1)集束イオンビーム加工(Focused Ion Beam, FIB)

イオンビームにより材料をナノスケールで加工する加工法。本研究では、ガリウム(Ga)イオンを用いてダイヤモンド片をプローブ形状に加工した。

注2)NV中心

ダイヤモンド中の窒素(N)不純物と空孔(V)が対になった構造(窒素-空孔複合体中心)であり、室温、大気中で安定的にスピン量子状態が存在する。

注3)光学的磁気共鳴検出法(Optically Detected Magnetic Resonance, ODMR)

磁気共鳴現象を光学的に検出する手法。本研究では532ナノメートルのレーザー光入射により励起・生成されたマイクロ波印加による蛍光強度の変化を計測しNV中心スピンの磁気共鳴を検出する。

令和4年1月5日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/01/05-1.html量子センサーによる熱磁気流の観測に成功 -量子センシングとスピンカロリトロニクスの融合に道-

量子センサーによる熱磁気流の観測に成功

-量子センシングとスピンカロリトロニクスの融合に道-

ポイント

- 熱により励起された磁気の流れ(熱マグノン流)をダイヤモンド中のNV中心と呼ばれる極小な量子センサーを用いて計測することに成功

- 量子センシング分野とスピンカロリトロニクス分野を融合する新手法として期待

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科 応用物理学領域のドゥイ プラナント元博士後期課程学生(2019年6月修了、安研究室)、安 東秀准教授らは、京都大学、物質・材料研究機構と共同で、熱により励起された磁気の流れ(熱マグノン流注1))をダイヤモンド中の窒素-空孔複合体中心(NV中心(図1))注2)と呼ばれる極小な量子センサー注3)を用いて計測することに成功しました。 |

【背景と経緯】

近年、持続可能な社会の実現(SDGs)に向けた環境・エネルギー・情報通信などの問題への取り組みが活発化する中で、計測分野においては、量子力学を原理とした新しい計測技術に基づき従来の性能を凌駕する量子センシング分野の発展が期待されています。その中でも、ナノサイズの量子センサーとしてダイヤモンド中の欠陥構造であるNV中心が注目されています。

一方で、デバイス分野においては、これまで情報を入出力する方法として電流が用いられてきましたが、デバイスの微細化とともに多くのエネルギーが熱として浪費され発熱によりデバイスの動作が不安定となる問題がありました。これを解決する分野として、電流を用いずに電子の自由度であるスピン注4)を用いるスピントロニクス分野注5)が期待され、その中でもスピンと熱の相互作用を積極的に利用することで問題を解決しようとするスピンカロリトロニクス注6)が注目されています。

従来、量子センシング分野とスピンカロリトロニクス分野は独立に発展してきましたが、今回、これらを融合した分野の発展に繋がる新手法を実証しました。今回の研究では、熱により励起された磁気の流れ(熱マグノン流)をNV中心に存在する量子スピン状態により計測が可能であることを実証しました。

【研究の内容】

図2に示すように、まず、磁性ガーネット試料(Y3Fe5O12: YIG) 注7)中に温度勾配を印加して熱の流れを創り、これにより熱励起された磁気の流れ(熱マグノン流)を生成します。続いて、試料端でマイクロ波によりコヒーレント(エネルギーと位相の揃った)なスピン波注8)を生成して試料中に伝搬させます。この状況で試料中央にはダイヤモンドNV中心を含有したダイヤモンド片がYIGに近接され、このダイヤモンドNV中心を用いてスピン波を計測しました(図3(左))。今回、スピン波の強度を、光学的磁気共鳴検出法注9)を用いたNV中心のラビ振動注10)により計測し、熱マグノン流による変調信号を観測することに成功しました(図3(右))。

本研究成果は、2021年12月23日(米国東部標準時間)に米国物理学会の学術誌「Physical Review Applied」のオンライン版に掲載されました。

【今後の展開】

本研究では、スピン波を介して熱マグノン流を量子センサーであるNV中心を用いて計測することに成功しました。このことは、量子センシングとスピンカロリトロニクス分野を融合する新手法となることを示唆します。特に、NV中心はナノスケールの分解能で量子計測が可能であり、将来的には熱マグノン流に関する現象をナノスケールで計測すること、さらには熱マグノン流とNV中心の量子状態との相互作用に関する新しい研究展開を可能にし、スピンカロリトロニクスと量子センシングの融合研究に貢献することが期待されます(図4)。

図1 ダイヤモンド中の窒素(N)-空孔(V)

複合体中心(NV中心)スピン状態

図2 スピン波を介したNV中心による熱マグノン流計測の概念図

図3 (左)実験配置図、(右)NV中心のラビ振動計測による熱スピン流による変調信号の観測

図4 量子センシングとスピンカロリトロニクスの融合

【論文情報】

| 掲載誌 | Physical Review Applied |

| 論文題目 | Probing Thermal Magnon Current Mediated by Coherent Magnon via Nitrogen-Vacancy Centers in Diamond |

| 著者 | Dwi Prananto, Yuta Kainuma, Kunitaka Hayashi, Norikazu Mizuochi, Ken-ichi Uchida, Toshu An* |

| 掲載日 | 2021年12月23日(米国東部標準時間) |

| DOI | 10.1103/PhysRevApplied.16.064058 |

【研究助成費】

本研究の一部は、次の事業の一環として実施されました。

・ 日本学術振興会(JSPS)科研費

新学術領域研究「ハイブリッド量子科学」公募研究(18H04289)、基盤研究(B) (18H01868) 、

若手研究(19K15444)、新学術領域研究(15H05868)

・ 科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業CREST(JPMJCR1875, JPMJCR1711)

・ 文部科学省 光・量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP, JPMXS0118067395)

【用語説明】

注1)熱マグノン流

磁性体中の磁気の流れ(マグノン、またはスピン波とも呼ばれる)が熱により励起されたもの

注2)NV中心

ダイヤモンド中の窒素(N)不純物と空孔(V)が対になった構造(窒素-空孔複合体中心)であり、室温、大気中で安定的にスピン量子状態が存在する。

注3)量子センサー

量子力学を原理とした量子状態を利用して超高感度測定を行うセンサー

注4)スピン

電子が有する自転のような性質。電子スピンは磁石の磁場の発生源でもあり、スピンの状態には上向きと下向きという2つの状態がある。

注5)スピントロニクス

電子の持つ電荷とスピンの2つの性質を利用して新しい物理現象や応用研究をする分野

注6)スピンカロリトロニクス

スピントロニクスの分野の中でもスピンと熱の相互作用の利用を目指す分野

注7)磁性ガーネット

希土類元素をイットリウム(Y)としたイットリウム鉄ガーネット(Y3Fe5O12)結晶。スピン波の拡散長が数ミリメートル以上と長いことで知られている。

注8)スピン波

スピンの集団運動であり、個々のスピンの磁気共鳴によるコマ運動(歳差運動)が磁気の波となって伝わっていく現象

注9)光学的磁気共鳴検出法(Optically Detected Magnetic Resonance, ODMR)

磁気共鳴現象を光学的に検出する手法。本研究では532ナノメートルのレーザー光入射により励起・生成されたマイクロ波印加による蛍光強度の変化を計測しNV中心スピンの磁気共鳴を検出する。

注10)ラビ振動

ここではNV中心の2つのスピン状態間のエネルギーに相当するマイクロ波磁場を印加することにより状態が2準位の間を振動する現象。本研究ではスピン波(マグノン)が生成するマイクロ波磁場によりラビ振動を励起した。

令和3年12月27日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/12/27-1.html学生の貝沼さんが令和3年度応用物理学会北陸・信越支部学術講演会において発表奨励賞を受賞

学生の貝沼 雄太さん(博士後期課程3年、応用物理学領域、安研究室)が令和3年度応用物理学会北陸・信越支部学術講演会において発表奨励賞を受賞しました。

令和3年度応用物理学会北陸・信越支部学術講演会は、12月4日に信州大学工学部及びオンラインにてハイブリッド開催され、一般54名・学生78名が参加しました。

この学術講演会において、応用物理学の発展に貢献しうる優秀な一般講演論文を発表した若手支部会員に対して、その功績を称えることを目的として発表奨励賞が授与されます。

■受賞年月日

令和3年12月4日

■講演題目

「走査ダイヤモンドNV中心磁気プローブによる磁気ドメインイメージング」

■研究者、著者

貝沼 雄太、林 都隆、安 東秀

■講演概要

ダイヤモンド中の格子欠陥の一種として知られている窒素-空孔(NV)中心は、室温下で優れた磁場感度と高い空間分解能を有する磁気センサとして応用されています。このNV中心を含有するダイヤモンドプローブを走査プローブへ応用することでナノメートルスケールの高い空間分解能の実現が期待されています。従来、走査NV中心プローブの作製はリソグラフィ法が主に用いられていましたが、我々は加工自由度の高い集束イオンビーム(FIB)を用いた加工に着目し、FIBを用いて走査ダイヤモンドNV中心磁気プローブを作製し、磁性試料の磁気ドメイン界面のイメージングが可能なことを実証しました。今後、FIB加工により走査NV中心プローブの形状の最適化を進めることで、磁場感度と空間分解能向上の実現が期待されます。

■受賞にあたって一言

この度は、令和3年度北陸・信越支部学術講演会で発表奨励賞をいただけたこと、講演会主催者様に深くお礼申し上げます。我々の地道な努力が今回の受賞に至ったと思っております。ご指導いただきました安東秀准教授ならびに支援くださった研究室メンバーに深くお礼申し上げます。本受賞をきっかけとして今後の研究生活の励みにしていきたいと思います。

令和3年12月23日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2021/12/23-2.html学生の八木さんが令和3年度応用物理学会北陸・信越支部学術講演会において発表奨励賞を受賞

学生の八木 稜平さん(博士前期課程2年、応用物理学領域、村田研究室)が令和3年度応用物理学会北陸・信越支部学術講演会において発表奨励賞を受賞しました。

令和3年度応用物理学会北陸・信越支部学術講演会は、12月4日に信州大学工学部及びオンラインにてハイブリッド開催され、一般54名・学生78名が参加しました。

この学術講演会において、応用物理学の発展に貢献しうる優秀な一般講演論文を発表した若手支部会員に対して、その功績を称えることを目的として発表奨励賞が授与されます。

■受賞年月日

令和3年12月4日

■講演題目

「光導波路分光法を用いた有機発光ダイオードのオペランド吸収測定」

■研究者、著者

八木 稜平、江口 敬太郎、村田 英幸

■講演概要

有機発光ダイオード(OLED)は、陽極と陰極から有機層中に注入された正孔(ラジカルカチオン)と電子(ラジカルアニオン)が発光層で再結合し、一重項励起子と三重項励起子を1 : 3の割合で生成します。これらの励起子の失活過程によって、OLEDの発光効率と安定性は大きく影響されます。本研究では、光導波路分光法を動作中のOLEDの吸収スペクトル測定に応用することにより、素子内部で発生するラジカルカチオンをその場検出できる新しいオペランド吸収測定法を開発しました。そして、電荷注入によって生成したラジカルカチオンの吸収スペクトル測定に初めて成功しました。

■受賞にあたって一言

この度、令和3年度北陸・信越支部発表奨励賞をいただけたことを大変光栄に思います。ご指導いただきました村田英幸教授、江口敬太郎助教ならびに貴重なご意見を頂いた研究室のメンバーに深くお礼申し上げます。

令和3年12月14日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2021/12/14-1.html応用物理学領域の村田研究室の論文がThe Journal of Physical Chemistry Letters誌の表紙に採択

応用物理学領域の江口 敬太郎助教、村田 英幸教授の論文が米国化学会(ACS)刊行のThe Journal of Physical Chemistry Letters誌の表紙(Front cover)に採択されました。

■掲載誌

J. Phys. Chem. Lett. 2021, 12, 38, 9407-9412

掲載日2021年9月23日

■著者

Keitaro Eguchi* and Hideyuki Murata*

■論文タイトル

Evolution of the Ionization Energy in Two- and Three-Dimensional Thin Films of Pentacene Grown on Silicon Oxide Surfaces

■論文概要

分子薄膜が2次元構造から3次元構造に成長するにつれて、分子薄膜のイオン化エネルギーが小さくなることが理論計算により予測されていますが、実験的には確認されていませんでした。本研究では、光電子収量分光法を用いて2次元と3次元構造におけるペンタセン薄膜のイオン化エネルギーを測定し、ペンタセンを20層積層した3次元のペンタセン薄膜では、2次元のペンタセン薄膜に比べて、イオン化エネルギーが約0.2 eV小さくなることを初めて実証しました。

論文詳細:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpclett.1c02723

表紙詳細:https://pubs.acs.org/toc/jpclcd/12/38

令和3年10月6日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2021/10/6-1.htmlメムキャパシタと自律局所学習を用いるニューロモーフィックシステムを開発

|

| 学校法人 龍谷大学 国立大学法人 奈良先端科学技術大学院大学 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 |

メムキャパシタと自律局所学習を用いるニューロモーフィックシステムを開発

超コンパクト・低電力消費の人工知能への応用を期待

ポイント

- メムキャパシタと自律局所学習を用いるニューロモーフィックシステムを開発した。従来の人工知能と比べると、劇的なコンパクト化・低電力消費が期待できる。

- メムキャパシタとして、強誘電体キャパシタを用いることで、構造を単純なものとし、薄膜の液相プロセスを用いることで、作製プロセスも単純なものとしており、将来の高集積化が容易となる。DC電流が無く、過渡電流も減り、電力消費が大幅に減る。

- 自律局所学習として、メムキャパシタのヒステリシス特性を上手く利用することにより、結合強度の制御回路など無しに、ニューロモーフィックシステムに学習させることができ、やはり将来の高集積化が容易となる。

- 研究の成果は、「IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems」(Impact Factor=10.451)に掲載。

【概要】

| 龍谷大学 先端理工学部電子情報通信課程の木村睦研究室は、奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 中島 康彦教授、北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 徳光 永輔教授(応用物理学領域)らと共同で、メムキャパシタと自律局所学習を用いるニューロモーフィックシステムを開発しました。 メムキャパシタは、印加電圧の履歴によりキャパシタンスが変化する回路素子で、本研究では、強誘電体キャパシタを用いることで、構造を単純なものとし、Bi3.25La0.75Ti3O12 (BLT)の薄膜の液相プロセスを用いることで、作製プロセスも単純なものとしており、将来の高集積化が容易となります。従来の大規模な模倣回路やメモリスタ(可変抵抗素子)の代わりに、メムキャパシタ(可変容量素子)を用いるため、DC電流が無く、過渡電流も減り、電力消費が大幅に減ります。 また、自律局所学習は、単一素子が自分自身の駆動条件のみで特性を変化させる学習方式であり、やはり将来の高集積化が容易となります。従来のシナプス素子の結合強度の制御回路など無しに、メムキャパシタの電圧履歴のキャパシタンス特性を上手く利用することにより、メムキャパシタだけで、ニューロモーフィックシステムに学習させることができます。 従来の人工知能と比べると、劇的なコンパクト化・低電力消費が期待できます。 |

【研究の背景】

「人工知能」は、現在、さまざまな用途に用いられ、将来、SDGs・Society 5.0・IoTといった未来社会に不可欠な情報インフラです。人工知能のための代表的な技術が、生物の脳の機能を模倣することで、自己組織化・自己学習・並列分散処理・障害耐性などの特長をもつ「ニューラルネットワーク」です。しかしながら、従来のものは、ハイスペックなハードウェアで実行される複雑・長大なソフトウェアで、人工知能のために最適化されておらず、コンピュータのサイズは巨大で、電力消費は膨大であり、また、並列分散処理・障害耐性などの特長は限定的でした。ニューラルネットワークを基本的なハードウェアのレベルから生体の脳の構造で模倣し、ニューロン素子やシナプス素子を実装するのが、「ニューロモーフィックシステム」です。しかしながら、従来のものは、人工知能としての最適化が不十分で、上記の特長は完全には得られていませんでした。この原因は、(1) 大規模な模倣回路やメモリスタ(可変抵抗素子)を使うため、DC電流・過渡電流が大きく、電力消費が大きい (2) 大規模なシナプス素子の結合強度の制御回路を使うため、サイズが大きいということによります。

【研究の目的】

そこで、本研究では、ニューロモーフィックシステムにおいて、(1) 模倣回路やメモリスタ(可変抵抗素子)の代わりに、メムキャパシタ(可変容量素子)を用いるため、DC電流が無く、過渡電流も減り、電力消費が大幅に減る (2) シナプス素子の結合強度の制御回路の代わりに、自律局所学習を用いるため、サイズが小さいということを目的とします。

【メムキャパシタ】

メムキャパシタは、印加電圧の履歴によりキャパシタンスが変化する回路素子です。本研究では、強誘電体キャパシタを用いることで、構造を単純なものとし、Bi3.25La0.75Ti3O12(BLT)の薄膜の液相プロセスを用いることで、作製プロセスも単純なものとしており、将来の高集積化が容易となります。ここでは、クロスバー型でメムキャパシタを作製し、印加電圧の履歴により強誘電体キャパシタの自発分極が変化することで、キャパシタンスが変化する回路素子を実現しています。

メムキャパシタ

【自律局所学習】

自律局所学習は、単一素子が自分自身の駆動条件のみで特性を変化させる学習方式であり、やはり将来の高集積化が容易となります。メムキャパシタの電圧履歴のキャパシタンス特性を上手く利用することにより、シナプス素子の結合強度の制御回路など無しに、メムキャパシタだけで、ニューロモーフィックシステムに学習させることができます。学習フェーズでは、シンプルに、クロスバー型の横電極と縦電極に電圧を印加するだけで、必要なキャパシタンスの変化が誘起されます。推論フェーズでも、シンプルに、横電極に電圧印加し、縦電極の電圧を読み取るだけです。

自律局所学習

【ニューロモーフィックシステム】

メムキャパシタと自律局所学習を用いるニューロモーフィックシステムを、実際に組み立てました。アルファベットの「T」と「L」を記憶させ、わずかに異なるパターンを入力するとき、記憶した「T」または「L」のより近いほうが出力されることを確認しました。この動作は「連想記憶」というもので、文字認識や画像認識に直接に応用できるものであると同時に、問題設定により、さまざまな人工知能の取り扱う課題に応用できるものです。

ニューロモーフィックシステム

連想記憶の実験結果

【研究の意義と今後の展開】

従来の人工知能では、たとえば、いま最も有名なコグニティブシステムは、サイズは冷蔵庫10台ほど、電力消費は数百kWと言われています。本研究の基本的な成果をもとに、同様の機能のシステムを構築することを想定すると、サイズはLSI 1チップ、電力消費は20W程度と、劇的なコンパクト化・低電力消費が期待できます。SDGs・Society 5.0において、世界的なエネルギ危機を回避し、IoTにおいて、各々の機器へ搭載することが可能となります。なお、先行研究として、メモリスタと外部学習を用いるニューロモーフィックシステム(M. Prezioso, Nature, 521, 61, 2015)と比較すると、本研究で同様の機能が、低電力消費のメムキャパシタと、外部学習なしの局所自律学習で、実現できています。

【論文情報】

| 論文名 | Neuromorphic System using Memcapacitors and Autonomous Local Learning (メムキャパシタと自律局所学習を用いるニューロモーフィックシステム) |

| 掲載誌 | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS) |

| 著者 | 木村 睦(龍谷大学・奈良先端科学技術大学院大学)、石崎 勇真、宮部 雄太、吉田 誉、 小川 功人、横山 朋陽(龍谷大学)、羽賀 健一、徳光 永輔(北陸先端科学技術大学院大学)、 中島 康彦(奈良先端科学技術大学院大学) |

| DOI | 10.1109/TNNLS.2021.3106566 |

| 掲載日 | 2021年9月1日にオンライン版に掲載 |

令和3年9月3日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/09/03-1.htmlナノ粒子中のサブパーセントの局所ひずみを捉える解析手法を開発 ―電子顕微鏡とデータ科学による究極の精密測定―

|

| 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 国立大学法人 九州大学 |

ナノ粒子中のサブパーセントの局所ひずみを捉える解析手法を開発

―電子顕微鏡とデータ科学による究極の精密測定―

ポイント

- 電子顕微鏡とデータ科学を組み合わせることで、局所ひずみを高精度に測定

- 0.2%というわずかな局所ひずみをも検出できる精密さを達成

- 棒状ナノ粒子には表面形状の曲率変化に起因する約0.5%の局所膨張ひずみが生じることを発見

| 北陸先端科学技術大学院大学・先端科学技術研究科 応用物理学領域の麻生 浩平助教、大島 義文教授と、九州大学・大学院工学研究院のJens Maebe大学院生 (修士課程、当時)、Xuan Quy Tran研究員、山本 知一助教、松村 晶教授は、原子分解能電子顕微鏡法とデータ科学的手法であるガウス過程回帰を組み合わせることによって、ナノメートルサイズの粒子の中のわずか0.2%という局所ひずみを測定できる解析手法の開発に成功しました。開発した手法によって金のナノ粒子を解析したところ、棒状の粒子の内部では、先端付近で長さ方向に0.5%膨張したひずみを見出しました。この膨張ひずみは、粒子の先端部分で表面の形状(曲率)が変化しているために生じたこともわかりました。ナノ粒子の形状に由来して内部に局所ひずみが生じるという新たな発見と、ひずみを精密に捉える新規な手法は、ナノ物質内での原子配列と機能の理解に役立つと期待されます。 本研究成果は、2021年7月7日(米国東部標準時間)に科学雑誌「ACS Nano」誌のオンライン版で公開されました。 本研究は、日本学術振興会(JSPS)科研費基盤研究(B) (25289221、18H01830)と科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業 ACCEL「元素間融合を基軸とする物質開発と応用展開」(研究代表者:北川 宏、研究分担者:松村 晶、プログラムマネージャー:岡部 晃博、研究開発期間:2015年8月~2021年3月、(JPMJAC1501))の支援を受けて行われました。 |

【研究背景と内容】

わずかな原子間距離の局所変化 (局所ひずみ) によって、磁性や触媒特性などといった様々な材料物性が左右されます。そのため、材料の局所ひずみを精密に測定する手法が求められてきました。ここ20年間で走査透過電子顕微鏡(STEM)の空間分解能が大きく向上して、原子状態の観察と解析が可能になりました。ナノメートルサイズの金の粒子をSTEMで観察したのが図1aです。ナノ粒子の内部に原子位置に対応した明るい点が整列して現れて見えます。原子は一見すると結晶構造を作って規則正しく周期的に配列しています。

しかし、図1aのSTEM像から原子の位置を特定して詳しく解析すると、場所によって原子は周期配列からわずかにずれて変位していることがわかりました。それをマップにしたのが図1bです。紙面左方向に大きく変位する原子が暗い青、紙面右方向に大きく変位する原子が明るい黄色でそれぞれ表されています。マップを遠目から見てみると、左から右手に向かって滑らかに、青色から黄色へと変化しているように見えます。しかし局所的には波のような細かい変化が全体を覆っています。この細かな変化は、像から原子位置を正しく特定できなかったために含まれる揺らぎノイズで、変位の変化率に相当するひずみを求めるうえで大きな障害になります。このノイズ成分を低減するには、長い時間 (カメラの露光時間に相当) をかけて計測して像質を改善するのがこれまでの一般的方法でしたが、計測時間が長くなるとその間の装置の機械的・電気的な状態のわずかな乱れの影響で像がゆがんでしまうという問題がありました。

そこで研究グループは、様々な分野で活用されているデータ科学手法のガウス過程回帰に着目しました。ガウス過程回帰では、データの真の姿は滑らかに変化すると仮定して、観測データにはこの真の姿に細かな揺らぎノイズが付加されていると考え、この順序をさかのぼることでデータの真の姿を予測します。ガウス過程回帰を図1bのマップに適用したところ、滑らかに変化する主要な成分だけを取り出すことに成功しました (図1c)。得られた変位の棒の長さ方向の変化率を求めて、局所的なひずみの分布をマップしたのが図1dです。開発した手法の精度を確かめるために、元データから直に、およびガウス過程回帰を適用して求めた場合のひずみ値の分布を比較したのが図1eです。元データでは標準偏差で1.1%の広がりがあるのに対して、ガウス過程回帰を用いることでその広がりが0.2 %に狭くなっており、ノイズ成分の除去によって有意に観測されるひずみ量の下限が大きく改善しました。

図1dに戻って見ると、棒の胴体部分と先端の半球部分の境目付近が明るい黄色になっており、この部分では棒の長さ方向に約0.5%膨張した局所ひずみが生じています。ナノ粒子では、表面積を小さくしようとして表面から内部に向かって力が作用するために、収縮ひずみが生じていると考えられていました。しかし、円筒状の胴体部と半球状の先端部からなる棒状の粒子では、2つの部分の表面曲率が異なることから内部にかかる力の向きと大きさに違いが生まれて、局所的に膨張するひずみ場が生ずることがわかりました。このように、原子位置の精密な解析が可能になって、ナノ粒子の局所形状によって内部のひずみの状態が変化することが発見できました。この新たな発見と、本成果で生み出された精密な解析手法は、ナノ構造材料の原子配置とそれによって引き起こされる機能に関する理解を深めることにつながると期待されます。

(b) 元データから得た原子変位マップ。紙面左方向への大きい変位が暗い青、紙面右方向への大きい変位が明るい黄色で表示される。細かく変化するノイズ成分が目立っている。

(c) ガウス過程回帰によって予測された真の変位。ノイズ成分の除去に成功している。

(d) 紙面横方向の変位の変化率(局所ひずみ)マップ。明るい黄色になっている両端部分では膨張ひずみが生じている。

(e) 元データとガウス過程回帰後のひずみ分布。ガウス過程回帰を用いることで、分布の広がりが1.1%から0.2%にまで狭まっており、微小な局所ひずみの検出が可能になった。

【研究資金】

・日本学術振興会(JSPS)科研費 基盤研究(B)(25289221、18H01830)

・科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業ACCEL (JPMJAC1501)

【論文情報】

| 雑誌名 | ACS Nano |

| 題名 | Subpercent Local Strains Due to the Shapes of Gold Nanorods Revealed by Data-Driven Analysis |

| 著者名 | Kohei Aso*, Jens Maebe, Xuan Quy Tran, Tomokazu Yamamoto, Yoshifumi Oshima,Syo Matsumura |

| 掲載日 | 2021年7月7日(米国東部標準時間)にオンラインで掲載 |

| DOI | 10.1021/acsnano.1c03413 |

令和3年7月13日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/07/13-1.html応用物理学領域の麻生助教と環境・エネルギー領域の桶葭准教授の研究課題が旭硝子財団の研究助成に採択

公益財団法人 旭硝子財団の研究助成「物理・情報分野 研究奨励」に応用物理学領域 麻生 浩平助教、「化学・生命分野 若手継続グラント」に環境・エネルギー領域 桶葭 興資准教授の研究課題が採択されました。

旭硝子財団は、次世代社会の基盤を構築するような独創的な研究への助成事業を通じて、人類が真の豊かさを享受できる社会および文明の創造に寄与しています。

「研究奨励」プログラムでは、若手研究者による基礎的・萌芽的な研究が支援されます。また、「若手継続グラント」プログラムでは、過去3年間に同財団の「研究奨励」プログラムを終了した若手研究者の中から意欲と提案力のある将来有望な研究者が選抜され、研究が支援されます。

*詳しくは、旭硝子財団ホームページをご覧ください。

「物理・情報分野 研究奨励」

【研究者名】応用物理学領域 麻生 浩平助教

■採択期間

令和3年4月1日~令和5年3月31日

■研究課題

固体内イオン伝導の解明に向けた電子顕微鏡とデータ科学による動的解析

■研究概要

リチウムイオン電池では、充放電に伴って電池内部をリチウムイオンが移動していきます。しかし、イオンがどのように移動していくのかは未だによく分かっていません。そこで本研究では、ナノメートル程度の空間スケール、かつ従来よりも短い時間スケールでリチウムイオンのダイナミクスを可視化することを目指します。実験手法として、電池を動作させて電気特性を測定しながら電池の構造を観察する、オペランド電子顕微鏡法を用います。オペランド電子顕微鏡像は大量の画像からなる動画として得られるため、手動での解析は困難です。そこで、動画からイオンの移動に関わる情報のみを抽出するために、データ科学の手法を活用します。リチウムイオンは電池内部でどのように動いていくのかという問いに対して、これまでにない実験的な知見を与えられると期待しています。

■採択にあたって一言

旭硝子財団、ならびに選考委員の皆様に心から感謝いたします。本研究を進めるにあたり数々のご協力を頂きました研究室の方々、ナノマテリアルテクノロジーセンターの皆様、および共同研究者の皆様方に感謝申し上げます。

「化学・生命分野 若手継続グラント」

【研究者名】環境・エネルギー領域 桶葭 興資准教授

■採択期間

令和3年4月1日~令和6年3月31日

■研究課題名

多糖の非平衡環境下における時空間マター

■研究概要

ソフトマテリアルの散逸構造はシンプルな数式で表現されるが、過渡的現象の議論にとどまっており、材料化には困難を極めています。これに対し本研究では、多糖の非平衡環境下における界面現象を時空間的に解明します。これによって、生体組織の幾何学構造形成に倣ったマテリアルデザインが拓かれると同時に、高分子科学、コロイド科学、流体科学などを背景としたバイオミメティクス戦略の展開が期待できます。

■採択にあたって一言

採択頂き大変嬉しく存じます。旭硝子財団、および本助成の選考委員会の皆様に深く感謝申し上げます。また共同研究者の皆様、および研究室の皆様に深く感謝申し上げます。科学と技術の発展に貢献できる様、誠心誠意励んで参ります。

令和3年5月14日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2021/05/14-2.html世界初!個々の原子間の結合強度の測定に成功 ―強くて伸びる白金原子の鎖状物質―

|

| 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 国立大学法人 金沢大学 |

世界初! 個々の原子間の結合強度の測定に成功

―強くて伸びる白金原子の鎖状物質―

ポイント

- 個々の原子の並びを見ながら、その結合強度を測る手法(顕微メカニクス計測法)の開発

- 白金原子が一列に並んだ鎖状物質を作製し、その結合強度を測定

- 結合強度が高く、よく伸びる白金原子の鎖状物質

- 原子スケールで制御された機能性物質探索への期待

| 北陸先端科学技術大学院大学・先端科学技術研究科 応用物理学領域の大島 義文教授、富取 正彦教授、張家奇 大学院生(博士後期課程)、石塚慧介 大学院生(博士後期課程)、環境・エネルギー領域の前園 涼教授、本郷 研太准教授、及び金沢大学・理工研究域 数物科学系の新井 豊子教授は、International School for Advanced Studies (SISSA)のErio Tosatti教授との共同研究で、物質を構成する個々の原子の並びを観察しながら、その結合強度を計測できる顕微メカニクス計測法を開発した。この手法を使って、白金原子が一列に並んだ鎖状物質が強い結合強度を持つとともに、白金の塊(バルク)と比較してかなり大きく引き伸ばしても破断しないという特異な性質を持つことを発見した。実験結果を第一原理計算で解析したところ、この鎖状物質は、エネルギーが最小になる安定構造を取っているわけではなく、その形成に必要な張力が極小な構造であることを突きとめた。この鎖状物質がもつこの特有な性質の解明は、今後ますます期待される原子スケールで制御された機能性物質の創製に指針を与える大きな成果である。 本研究成果は、2021年4月29日(米国東部標準時間)に科学雑誌「Nano Letters」誌のオンライン版で公開された。なお、本研究は、日本学術振興会(JSPS)科研費, 18H01825, 18H03879、笹川科学研究助成, 2020-2006、ERC ULTRADISS Contract No. 834402, the Italian Ministry of University and Research through PRIN UTFROM N. 20178PZCB5の助成を受けて行われた。 |

原子が鎖状に並んだ1次元物質の力学的性質は、同じ組成や構造を持つバルク物質と大きく異なることが理論計算によって予想されていた。しかし、1次元物質の性質はわずかな原子の変位にも敏感に変化するため測定例が少なく、解明が進んでいない。原子配列構造とその力学的性質の相関を明らかにできれば、1次元物質などの性質を決めるメカニズムの解明に繋がる。このメカニズムこそが、1次元物質を活用した新しい原理で動作する電子デバイスやセンサー開発の指針となる。

最近、私たちは、原子配列を直接観察できる透過型電子顕微鏡(TEM)のホルダーに細長い水晶振動子を組み込んで、原子スケール物質の原子配列とその機械的強度の関係を明らかにする顕微メカニクス計測法を世界で初めて開発した(図1)。この手法では、水晶振動子の共振周波数が、物質との接触で相互作用を感じることによって変化することを利用する。共振周波数の変化量は物質の等価バネ定数に対応するので、その変化量を精密計測すればナノスケール/原子スケールの物質の力学特性を精緻に解析できる。水晶振動子の振動振幅は27 pm(水素原子半径の約半分)で、TEMによる原子像がぼやけることはない。この手法は、従来の手法(小さなSi製テコを利用してその変位から力を計測する手法、TEM-AFM法[*1])では困難だった結合強度の高精度測定を実現している。

本研究では、このTEMホルダー内部で白金原子鎖を150個作製してその特性を詳細に調べ、白金原子鎖における原子結合強度が25 N/mであることを突きとめた。この値は、白金のバルク結晶の原子結合強度20 N/mよりも25%高い。また、原子間結合の長さ(0.25 nm)は最大0.06 nmも延びることが分かった。これは原子結合の最大弾性ひずみが24%になることを示しており、バルク結晶の値(5%以下)と比較して著しく高い(図2)。さらに、第一原理計算の結果を合わせて考察することで、このような特異な原子結合の性質は、白金原子鎖がエネルギー的に最安定な構造ではなく、形成に必要な張力が極小となる構造を取ることによって生まれることがわかった。

本研究は、1次元物質がもつ特異な原子結合に関わる性質を明らかにし、理論計算と組み合わせることによって形成メカニズムを突きとめた点に大きな成果がある。今後ますます期待される原子スケールで制御された機能性物質の創製に指針を与える大きな成果である。

図1.個々の原子の並びを観察しながら、原子間の結合強度を計測する顕微メカニクス計測法。透過型電子顕微鏡(TEM)を用いてナノ物質の構造観察をしながら、長辺振動水晶振動子(LER)を用いて物質の結合強度を計測できる。この測定によって、赤矢印で示す部位の白金原子鎖の原子間結合強度が25 N/mであることがわかった。

図2. 左上は透過型電子顕微鏡(TEM)像、左下はそのシミュレーション像である。原子4個からなる原子鎖が得られている。その観察時に測定された電気伝導(コンダクタンス量子単位G0でプロット)とばね定数の時間変化を、それぞれ右上と右下に示す。赤い矢印で示す領域は形成した原子鎖を破断することなく引っ張ることができた時間帯である。毎秒0.08 nmの速度で引っ張っており、白金原子鎖は破断なく約0.1 nm伸びた。

図2. 左上は透過型電子顕微鏡(TEM)像、左下はそのシミュレーション像である。原子4個からなる原子鎖が得られている。その観察時に測定された電気伝導(コンダクタンス量子単位G0でプロット)とばね定数の時間変化を、それぞれ右上と右下に示す。赤い矢印で示す領域は形成した原子鎖を破断することなく引っ張ることができた時間帯である。毎秒0.08 nmの速度で引っ張っており、白金原子鎖は破断なく約0.1 nm伸びた。

【論文情報】

| 雑誌名 | Nano Letters |

| 題名 | Peculiar Atomic Bond Nature in Platinum Monatomic Chains |

| 著者名 | Jiaqi Zhang, Keisuke Ishizuka, Masahiko Tomitori, Toyoko Arai, Kenta Hongo, Ryo Maezono, Erio Tosatti, Yoshifumi Oshima* |

| 掲載日 | 2021年4月29日(米国東部標準時間)にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1021/acs.nanolett.1c00564 |

【用語解説】

[*1] TEM-AFM法(透過型電子顕微鏡と原子間力顕微鏡を組み合わせた測定法)

従来の測定法の一つ。ナノ物質に接触したSiカンチレバーを引っ張ると、Siカンチレバーがたわむ(変位する)。このたわみ(変位)から、ナノ物質に負荷されている力を求める。一方、この負荷された力によって変形したナノ物質を透過型電子顕微鏡によって計測することで、このナノ物質の機械的強度を得る。ただし、10 nm以下のサイズをもつナノ物質は1Åしか変形しない(原子間距離は2-3Åである)。このような変形を高い精度で測定することは難しく、ナノ物質の強度測定にばらつきが出てしまうという課題があった。

令和3年4月30日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/04/30-1.html