研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。世界最高強度の透明樹脂の開発に成功

世界最高強度の透明樹脂の開発に成功

-新しい概念のバイオプラスチック開発、ガラス代替による軽量化社会構築を-

| ポイント | ||||

|

||||

|

||||

| <開発の背景と経緯> | |||

|

植物などの生体に含まれる分子を用いて得られるバイオプラスチック注1)の中には、材料中にCO2を長期間固定できるため、持続的低炭素社会の構築に有効であるとされています。しかし、バイオプラスチックのほとんどは柔軟なポリエステルで耐熱性や力学物性が劣るため、その用途は限られ、主に使い捨て分野で使用されているのが現状です。例えば、ポリ乳酸は代表的なバイオポリエステルですが、その主骨格は一般的な工業用プラスチックに用いられる高分子に比べて柔軟であり、その力学強度は60 MPa程度です(参考・各種プラスチックの力学強度:ポリカーボネート:62 MPa、PMMA: 60 MPa、ナイロン11:67 MPa、フッ素化透明ポリイミド129 MPa)。この克服のために強化剤の添加や結晶化処理などをした材料が使われてきました。しかし、これらの処理は透明性を低下させることが問題となっています。 |

|||

| <作成方法> | |||

|

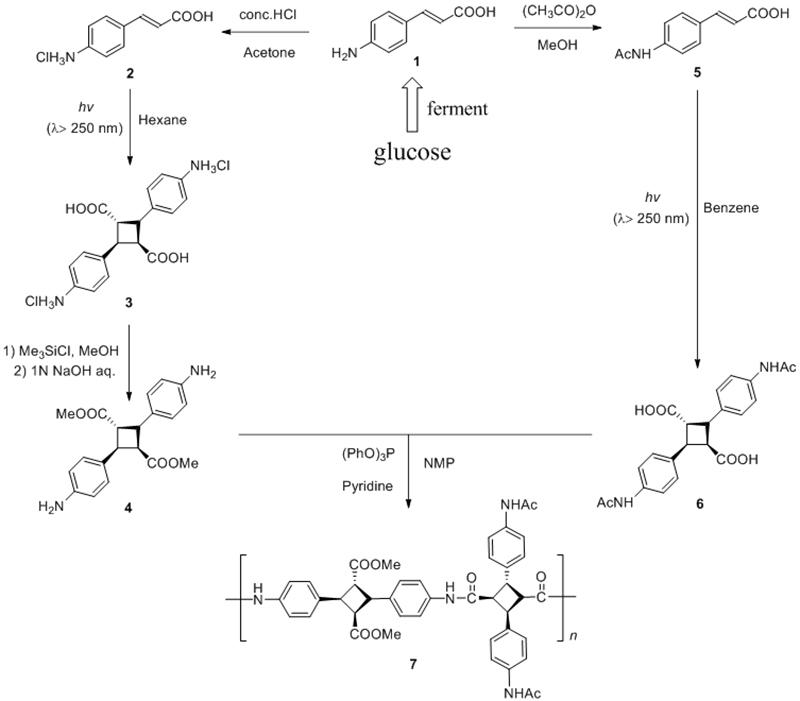

遺伝子工学注3)的技術を用いて、様々な種類の4-アミノ桂皮酸の合成酵素(papABCとPAL)の組合せを検討することによって、ブドウ糖を原料として天然には存在しない4-アミノ桂皮酸を効率的に生産できる組み換え大腸菌を開発しました。また、4-アミノ桂皮酸を塩酸塩化し高圧水銀灯で照射する方法だけでなく、N-アセチル化して光二量化注4)させる手法も開発し芳香族ポリアミドの2種類のトルキシル酸誘導体原料を、両方ともバイオマスから合成しました。これらをモノマー材料として用い、世界初のバイオ由来芳香族ポリアミドを得ました。さらに、これらをキャスト法注5)によりフィルム化して透明膜を得ました。 |

|||

| <今回の成果> | |||

|

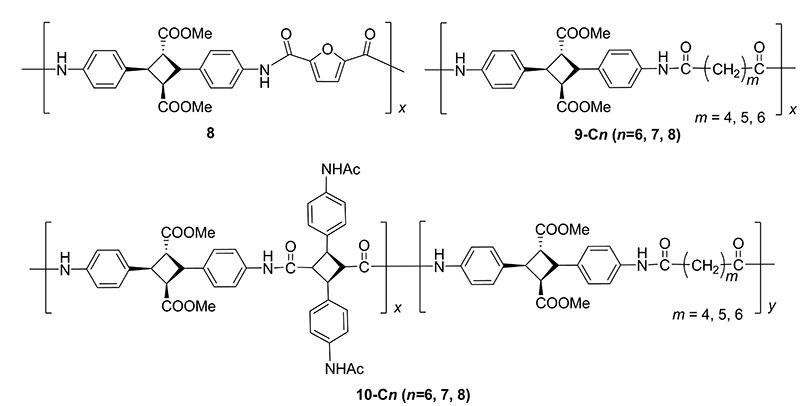

今回の成果は大きく分けて以下の3つに分けることができます。 1)天然には存在しない4-アミノ桂皮酸を改良型遺伝子組換え大腸菌から大量生産する方法を確立 2)微生物からは得ることの極めて困難な芳香族ポリアミドを合成 3)史上最も高耐熱のバイオプラスチックを分子設計 ・引っ張り強度:356MPa つまり、この力学強度はガラス代替として最も注目されている透明樹脂であるポリカーボネートの力学強度(62MPa)の約6倍もあり、化学実験で用いるパイレックスガラスの力学強度(約120MPa)を超える値です。最近透明樹脂としてクローズアップされたナノセルロース膜の223MPaをも凌駕する値であり、この数値は透明樹脂の中で最も高い値と言えます(表1)。さらに耐熱温度も273℃であり、前回の我々の発表による耐熱温度よりも低めではありますが、充分に工業用途として利用出来るレベルにあります。 ・引っ張り強度:223-407MPa 特にアジピン酸を導入した場合には透明度87%で力学強度407MPaを確保した優れた透明材料となりました(表1:)。 |

|||

| <今後の展開> | |||

|

今回の成果により、微生物由来分子である4-アミノ桂皮酸の光二量体が高強度透明樹脂の原料として有効であることが証明されました。今後、この芳香族ジアミンとほかの種々のカルボン酸誘導体を反応させることで芳香族ポリアミドだけでなく他のさまざまな高強度バイオプラスチックを合成します。その一部をデモンストレーションで公開します。また、今回の微生物由来芳香族ポリアミドは高屈折率でありレンズやセンサーなどのガラス代替材料としても有効利用できると考えられます。そして、自動車、航空機、船舶の部品などの様々な輸送機器のガラス代替する物質として設計する予定です。これによる軽量化はCO2排出量削減、産業廃棄物削減などの展開が期待できます。 |

|||

| <参考図> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

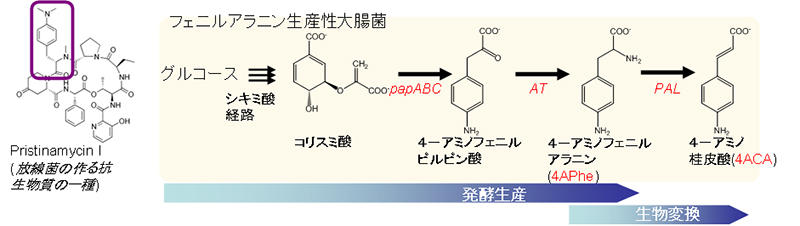

図1 4-アミノフェニルアラニンの構造を天然物(抗生物質)の化学構造(左)と組み換え大腸菌を用いた4-アミノ桂皮酸の合成ルート(ブドウ糖(グルコース)から4-アミノ桂皮酸を合成する経路)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

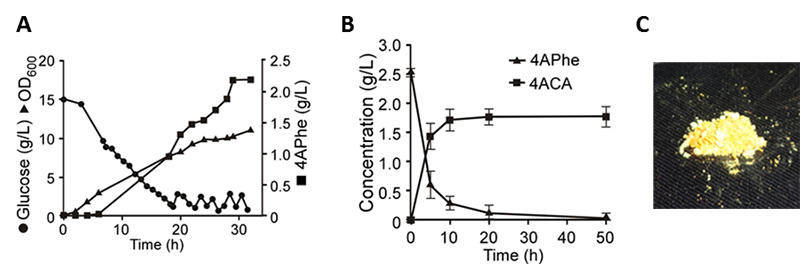

図2 A.ブドウ糖(glucose)を原料とした4-アミノフェニルアラニン(4APhe)の発酵生産.B.4APheの4-アミノ桂皮酸(4ACA)への変換反応.C.回収・精製したバイオマス由来4-アミノ桂皮酸 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

図3 4-アミノ桂皮酸からの4、4'-ジアミノトルキシル酸ジメチル(4番「バイオ由来芳香族ジアミン」:左ルート)および4、4'-ジアセトアミドトルキシル酸(6番「バイオ由来芳香族ジカルボン酸」:右ルート)の光反応による合成、および重縮合による芳香族ポリアミド(7番)の合成ルート。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

図4 芳香族ポリアミドの合成直後の写真(左)、キャスト後に得られた透明フィルムの写真(中央)、繊維化後の写真(右) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

表1 今回作成した透明樹脂と一般的な透明樹脂の物性

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| <用語説明> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

注1)バイオプラスチック 注2)スーパーエンジニアリングプラスチック(スーパーエンプラ) 注3)遺伝子工学 注4)光二量化 注5)キャスト法 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| <論文名> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| " Ultra-strong, transparent polytruxillamides derived from microbial photodimers" (微生物性光二量体からの超高強度で透明なポリトルキシルアミド) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

平成28年4月22日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/04/22-1.html化学修飾細菌を利用するがん光免疫療法の開発に成功

化学修飾細菌を利用するがん光免疫療法の開発に成功

ポイント

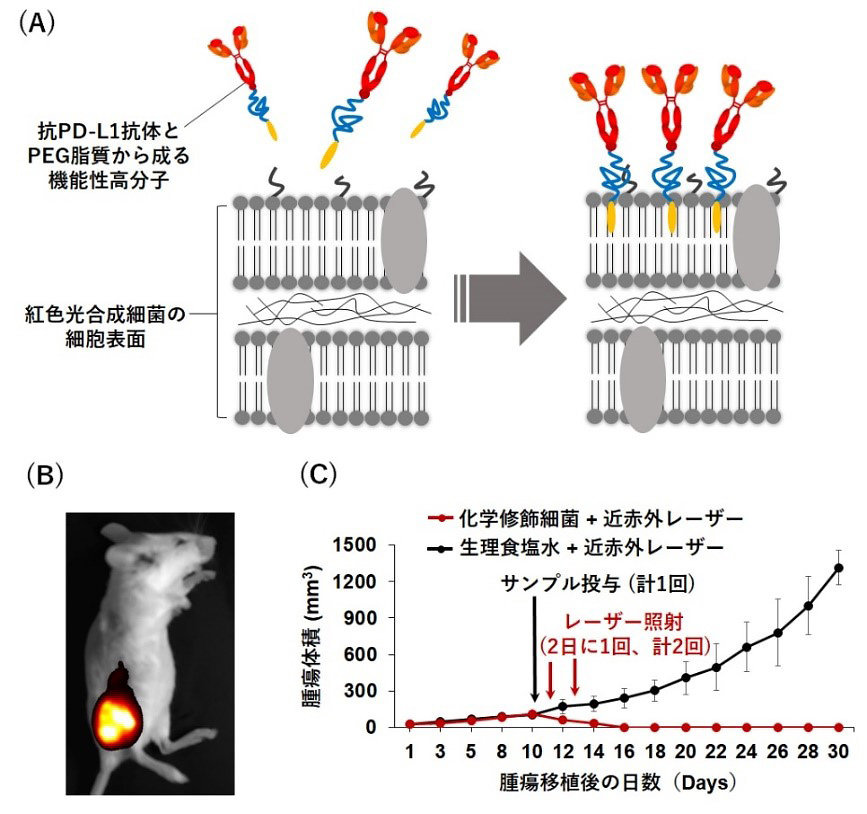

- 天然の紅色光合成細菌の細胞表面を簡便に化学修飾可能な手法を開発

- 作製した化学修飾細菌は、免疫細胞の効果的な賦活化のみならず、高い腫瘍標的能を有し、近赤外光によって様々な機能を発現可能

- 当該化学修飾細菌の特性と近赤外レーザー光を組み合わせた、新たながん光免疫療法を開発

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科 物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎准教授の研究グループは、光と化学修飾細菌を使ってマウス体内のがん診断・治療を可能にする技術の開発に成功した(図1)。 |

図1. 化学修飾細菌を利用するがん光免疫療法の概念

図1. 化学修飾細菌を利用するがん光免疫療法の概念

近年、低酸素状態の腫瘍内部で選択的に集積・生育・増殖が可能な細菌を利用したがん標的治療に注目が集まっている。しかし、従来のがん細菌療法は、基本的には抗がん剤の運搬という、いわゆる従来型のドラッグデリバリーシステムの概念を出ない。また、薬効も十分であるとはいえない。さらに、従来のがん細菌療法は、抗がん活性を発現するためには、遺伝子工学を用いた微生物の操作・改変が必須である。米国や欧州ではヒトへの臨床試験が行われ第3相試験に進んでいる例もあるが、使用される細菌は、多くの場合、遺伝子組換えによって弱毒化したサルモネラ菌やリステリア菌であり、体内で再び強毒化するリスクを常に伴っている。

本研究では、低酸素状態の腫瘍環境内で高選択的に集積・生育・増殖が可能で、かつ生体透過性の高い近赤外レーザー光*1によって様々な機能を発現する非病原性かつ天然の紅色光合成細菌*2の表面化学修飾法を開発した。また、当該化学修飾細菌の特性を活用することで体内の腫瘍を高選択的に検出し、効果的な免疫細胞(特にT細胞*3)の賦活化、および標的部位のみを効果的に排除することが可能ながん光免疫療法を開発することに成功した。

本研究を実現するために、がん細胞に対する傷害性の高いT細胞を賦活化可能な免疫チェックポイント阻害剤(抗PD-L1抗体*4)および生体適合性の高いポリエチレングルコール(PEG)脂質から成る機能性高分子複合体と、紅色光合成細菌を生理食塩水中で30分間混合し、洗浄するだけで、免疫賦活化作用と腫瘍標的能を有し、かつ生体透過性の高い近赤外レーザー光によって近赤外蛍光と熱を発現する化学修飾細菌を開発した(図2A)。また、当該細菌のこれらの特性を活用し、近赤外レーザー光照射と組み合わせることで、体内の腫瘍(大腸がん由来)を高選択的に検出し、光発熱作用と免疫の力によって標的部位を効果的に排除することが可能ながん光免疫療法を構築した(図2B、2C)。さらに、マウス大腸がん細胞、マウスマクロファージ細胞、ヒト正常肺細胞を用いた細胞毒性試験、ならびにマウスを用いた生体適合性試験(血液学的検査、組織学的検査など)を行った結果、いずれの検査からも化学修飾細菌そのものが生体に与える影響は極めて少ないことがわかった。

これらの成果は、今回開発した簡便な細菌の表面化学修飾法が、がん光診断・治療法の基礎に成り得ることを示すだけでなく、界面化学、ナノ・マイクロテクノロジー、光学、微生物工学といった幅広い研究領域における材料設計の技術基盤として貢献することを期待させるものである。

本成果は、2023年8月14日(現地時間)にナノテクノロジー分野の世界最高峰「Nano Today」誌(エルゼビア社発行)のオンライン版に掲載された。なお、本研究は、文部科学省科研費 基盤研究(A)(23H00551)、文部科学省科研費 挑戦的研究(開拓)(22K18440)、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 研究成果最適展開支援プログラム (A-STEP)(JPMJTR22U1)、公益財団法人発酵研究所、公益財団法人上原記念生命科学財団、ならびに本学超越バイオメディカルDX研究拠点、本学生体機能・感覚研究センターの支援のもと行われたものである。

|

図2.(A) 化学修飾細菌の調製方法

(B) がん患部における化学修飾細菌の可視化(近赤外蛍光を検出) (C) 化学修飾細菌の抗腫瘍効果 |

【論文情報】

| 掲載誌 | Nano Today(エルゼビア社発行) |

| 論文題目 | Cancer immunotheranostics using bioactive nanocoated photosynthetic bacterial complexes |

| 著者 | Sheethal Reghu, Seigo Iwata, Satoru Komatsu, Takafumi Nakajo, Eijiro Miyako* |

| 掲載日 | 2023年8月14日 |

| DOI | 10.1016/j.nantod.2023.101966 |

【用語説明】

レーザーとは、光を増幅して放射するレーザー装置、またはその光のことである。レーザー光は指向性や収束性に優れており、発生する光の波長を一定に保つことができる。とくに700~1100 nmの近赤外領域の波長の光は生体透過性が高いことが知られている。

近赤外光を利用して光合成を行う細菌。水の分解による酸素発生は行わない。

免疫を担うリンパ球の一種。活性化したT細胞は、サイトカイン(細胞同士の情報伝達を行うタンパク質の総称)を分泌するヘルパー細胞や、がんや感染細胞を殺傷するキラー細胞などのエフェクター細胞に分化する。

細胞上のPD-1に結合してPD-1とPD-L1あるいはPD-L2との結合を阻害し、T細胞の活性化を維持する抗体のこと。

令和5年8月29日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/08/29-1.html学生のPUNYASLOKAさんとPATNAIKさんがCEAT2023においてBest Presenter Awardを受賞

学生のPUNYASLOKA, Saibrataさん(博士後期課程2年、物質化学フロンティア研究領域、松見研究室)とPATNAIK, Kottisa Sumalaさん(博士後期課程1年、物質化学フロンティア研究領域、松見研究室)がThe clean energy and technology conference(CEAT)2023において、Best Presenter Awardを受賞しました。

CEAT2023は、クリーンで再生可能なエネルギーの研究、開発、応用、提唱に関わる問題に焦点を当てた国際会議です。マレーシアのマラヤ大学が主催し、本学やマレーシア国立大(UKM)等との共催で、令和5年6月7日から6月8日にかけて、現地とオンラインでのハイブリッド形式にて開催されました。

同会議は、クリーンエネルギーと技術、電動モビリティの分野において、アカデミア及び産業界との国際的な意見交換のプラットフォームを提供することを目的として開催され、マレーシア国内及び国際運営委員会の審議により、口頭発表の中から優れた発表を行った学生に対し、Best Presenter Award(優秀講演賞)が授与されました。

CEAT2023は、International Symposium on Electric Mobility (ISEM)と併催で行われました。

※参考:CEAT2023ホームページ

■受賞年月日

令和5年6月8日

【PUNYASLOKA, Saibrataさん】

■研究題目

Study of Storage and Rate Capability of Lithium-Ion Secondary Batteries Using Bithiophene Containing Imine-Based Conjugated Polymer as Anodic Active Material

■研究者、著者

Saibrata Punyasloka, Noriyoshi Matsumi

■受賞対象となった研究の内容

ドナーアクセプター構造を有する共役系高分子をリチウムイオン二次電池用負極活物質として用いることにより、急速充放電能において好ましい特性が発現することが見出された。また、充電メカニズムにおけるキャパシティヴな寄与及びインターカレーションによる寄与に関しても電気化学的に分析しつつ、本系における挙動の詳細な知見を明らかにした。

■受賞にあたって一言

I would like to thank the 6th Clean Energy and Technology Committee for considering me for the award. I also would like to take this opportunity to extend my sincere and heartfelt gratitude to Prof. Noriyoshi Matsumi for his constant guidance. Further, I would also like to thank all the members of the Matsumi Lab, friends, and family for their continual support. I see this award as a motivation and encouragement which will push me forward in my research career and help me achieve greater heights.

Thank you.

■研究題目

Preparation of Anodic Active Materials Suitable for High-Rate Charge-Discharge by Pyrolysis of Poly(benzimidazole/amide) Copolymers

■研究者、著者

Kottisa Sumala Patnaik, Bharat Srimitra Mantripragada, Rajashekar Badam, Koichi Higashimine, Xianzhu Zhong, Tatsuo Kaneko and Noriyoshi Matsumi

■受賞対象となった研究の内容

ポリ(ベンズイミダゾール/アミド)共重合体を前駆体とした焼成により得た窒素ドープカーボンにおいては、層間距離がポリベンズイミダゾール由来の窒素ドープカーボンと比較してさらに拡張し、リチウムイオン二次電池の負極活物質として、イオン拡散能や急速充放電能においてさらに優れた特性が観測された。また、本材料を用いて構築したフルセルも良好に作動した。

■受賞にあたって一言

I would like to take this opportunity to thank the 6th Clean Energy and Technology Conference (CEAT) jury members for bestowing me with this award. I would like to take this opportunity to thank Matsumi Sensei for his invaluable guidance and support all the time. I would also like to thank all our colleagues in Matsumi lab, family members, friends, and loved ones who helped me receive this award. This award motivates me to do more hard work and inspires me to perform better in the future. I hope my research work can benefit society at large in the future.

令和5年8月7日

サスティナブルイノベーション研究領域の高田助教が新化学技術推進協会 新化学技術奨励賞を受賞

サスティナブルイノベーション研究領域の高田 健司助教が公益社団法人新化学技術推進協会(JACI)の第12回新化学技術研究奨励賞を受賞しました。

JACIでは、産学官交流連携活動の一環として、新化学技術研究奨励賞を設けています。本奨励賞は、化学産業界が必要とする技術課題を設定し、その実現に貢献することができる若手研究者の独創的な萌芽的研究テーマを発掘・奨励する目的で毎年公募しています。

※参考:JACIホームページ

■受賞年月日

令和5年6月26日

■研究題目

「バイオアラミドの水溶化/水不溶化を利用したバイオコンポジット材料の創成」

■研究概要

本研究では、バイオ由来でありながら驚異的な力学強度を示す桂皮酸二量体由来のポリアミド(バイオアラミド)の水溶性をコントロールすることで他の水溶性樹脂と複合化(コンポジット化)して、さらに強い材料を作ることを目的としています。本研究の達成によってバイオ分子である桂皮酸や水溶性天然高分子をベースとした新しい材料への展開が期待できます。

■受賞にあたって一言

本研究課題に関して受賞できたこと大変光栄に存じます。新化学技術推進協会および本奨励賞の選考委員の皆様に深く感謝申し上げます。本研究成果により得られる材料が新時代のイノベーションを切り拓けるよう邁進してまいります。また、研究に関して多くのディスカッションとアドバイスをいただいた金子達雄客員教授はじめ、本研究提案のインスピレーションを与えていただいた研究室の皆様、および研究協力者の方々にこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。

令和5年7月4日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2023/07/07-3.html協調ロボットの未来:広範囲触覚・近接センシングの簡易な実現に成功

協調ロボットの未来:広範囲触覚・近接センシングの簡易な実現に成功

ポイント

- 周囲の環境や人に対する安全な動作を実現するための近接覚と、利用者に対して安心感を提供する触覚、2つの感覚を備えたセンシングロボットアームの開発に成功した。

- 広範囲なセンシング機能を備えていながら、複雑な配線がなく、シンプルかつ耐久性の高い設計を実現した。

- センシング装置におけるデジタルツインを構築することによって、データ駆動型のセンシング機能を備えることができ、Sim2Real[用語説明]の効果を高めることにも成功した。

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)人間情報学研究領域のホ アン ヴァン(Ho Anh Van)准教授は、視覚による触覚・近接検知装置を備えたロボットアームの開発に成功した。これにより、ロボットと人間とのインターフェースに関して、人工知能(AI)を活かした人間とCyber-Physical System (CPS) [用語説明]環境における、新たな価値を創出する研究につながることが期待される。 |

【研究の背景と目的】

これまでの産業用ロボットの考え方では、人間とロボットは作業領域が明確に分離されており、ロボットは人間の安全半径内に立ち入ることが許されなかった。これは、第一義的には人間を危険から守るためだが、一方で、産業用ロボットの安全性に関する技術・研究の発展を阻害していた側面がある。安全性の確保は、最低限のセンシング技術と簡易なフェイルセーフ機能で十分とされ、研究開発のリソースは、より製品の競争力を高めるためのロボットの高速化・高精度化に注ぎ込まれてきた。しかしながら、近年の我が国における労働力不足や長引くコロナ禍による新しい生活様式の中で、これまで人間の手で行ってきた作業をロボットで代替しようとする動きが急速に高まってきている。さらに、全ての人が健康的な生活を送ることができる社会を目指すSDGsの大きな流れが加わり、現在ロボット技術に人間との調和、つまりロボットが人間と共存し、さらに人間とコラボレーションすることが強く求められている。

例えば、ロボットが人間をサポートする技術として、アームで人間を支える介護ロボットでは、介護サービスの提供を受ける人間が安心感を得られる触覚センシングの活用が検討されている。触覚は、人間同士の触れ合いにおいては愛情や信頼、思いやりを伝える重要な感覚である。しかし、ロボットの触覚技術は長年研究されてきているが、視覚技術の研究と比較すると未だ応用例は極めて少ない。また、同時に周囲の人間や環境に対する安全性を確保するためには、ロボットが周辺状況を高い精度で検知する必要があるが、特に外付けのカメラを利用する場合に、アームや利用者によって遮蔽される領域が多く、アームの近接領域の検出が困難となっている。

このような問題点に鑑み、今回、利用者が安心感を得られる接触と、安全な動作を実現する近接の両方の感覚を兼ね備えたロボットアームの技術を提案した。本研究において実現される近触覚・接覚のセンシング技術では、人間を含む周囲の環境を認識し、自立的な判断行動が可能となるロボットアームを開発することで、衝突回避等の安全性だけではなく、接触が許容される状況の判断および接触を通じた安心感の提供といった機能を有する、人工知能(AI)を搭載した協働ロボットの実現を目指す(図1)。

図1:本研究の位置付け

【研究の内容】

本研究では、低コストかつシンプルな構造を有する柔軟な触覚装置と、人間との接触を即時に検知することで、人間の行動を推定しながら人間と調和するロボットを実現した。このロボットは、人間の皮膚を模した柔軟なスキン上の複数の接触点へ加えられた力を、ロボットアームの両端に設置されたカメラが、スキンの変形の状態をリアルタイムで測定する技術によって実現した。さらに、透明なシリコンゴムと薄い柔軟な高分子分散液晶(PDLC)フィルムを組み合わせることで、柔軟なスキンの透明性をアクティブに切り替えることが可能となった(図2)。利用するPDLCフィルムは、外部から小さな電圧を印加することにより、透明/不透明を切り替えることができる。この透明/不透明の切り替えでは、近接覚と触覚の二つのモードを備え、またそのモードをシームレスに切り替えることができる。

図2:設計概念

(図2)

(右)近接覚モード(PDLCが透明):スキン内部の2台のカメラは、スキン近傍の外部オブジェクトを検知できる。

(左)触覚モード(PDLCが不透明):これまでの研究成果と同様、2台のカメラが接触または相互作用下でのスキンの歪みを検知し、触覚または力のセンシングが可能となる。

本研究で使用したロボットアームは、柔軟なスキンの内側に格子状のマーカーを備え、スキン内部に2台の小型カメラを配置している。スキンの透明性の能動的な切替えにより、近接覚と広範囲の触覚をセンシングする独創性の高い手法である。圧力センサを用いずカメラによるマーカーの変位から外力を算出することから、配線の複雑さやオクルージョン (光学遮蔽)などをほぼ完全に無くすことに成功しており、高いセンシング精度と耐久性を実現した。さらに、各モジュールの内圧を変えることでスキンの柔らかさを調整し、スキンに触れた人間に対する触感についても、制御可能である。さらに、深層学習を通じて多様な近接・接触動作・状況を予め学習させることで、人間と調和し、人間との複雑な近接・接触を実現する潜在的に高い適応性を持つと期待される。

図3:各動作モード

図3:各動作モード

<参考動画>

動作ビデオ1:https://youtu.be/NN2u8YBLITY

動作ビデオ2:https://youtu.be/m8QzvDx_vpc

今日、ロボットは、いわゆる物理的な人間とロボットの相互作用(pHRI;physical Human-Robot Interaction)シナリオのように、安全半径の外で動作しつつ、人間と同じワークスペースを共有し(共存)、さらには人間と相互作用(コラボレーション)する必要がある。pHRIでは、ロボットは衝突の可能性を回避するだけでなく、避けられない物理的接触と意図的な物理的接触の両方を安全かつ信頼できる方法で対応することが期待されている。これを達成するために、深度カメラと力/トルクセンサーの組み合わせが提案されているが 、これは、外部カメラを使用するために、先述した視覚の遮蔽の問題を有している。近年、マルチモーダル知覚(触覚、近接など)を備えた大規模センサースキンが開発されたが、センサーネットワークのデータ取得と処理が複雑であるため、微調整が困難であり、衝突等の突発的な事故への応答が遅くなる可能性がある。

本研究は、ロボットの周りの多様な近接や接触動作・状況などをたった2台のカメラで検知することが可能なシンプルな構造をしており、信頼性を持つpHRIの実装方法となり得る。また、Sim2Realのプロセスで、実物の特性を再現できるデジタルツインにおいて、必要なデータ収集や学習などをシミュレーション環境で実施し、学習の結果を、実物に反映させることができ、今後の研究・開発の時間を大幅に縮小することも期待される。

本研究成果は、2023年2月28日にIEEE(米国電気電子学会)が発行する学術雑誌「IEEE Transactions on Robotics」のオンライン版に掲載された。また、2023年4月3日から7日までシンガポールで開催の、国際会議IEEE-RAS International Conference on Soft Robotics (RoboSoft 2023)で発表された。

なお、本研究は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)・戦略的創造研究推進事業さきがけ「IoTが拓く未来」研究領域(JPMJPR2038)の支援を受け行った。

【今後の展開】

本研究によって、今後の展開が期待される製品・サービスとして、次の二つが挙げられる。一つ目は、利用者がより多くの事を自分自身でできるように支援し、さらに利用者に加え、周りの状況も考慮したロボットアームを備えた車椅子への活用である。二つ目に、サービスの提供を受ける利用者に安心感や大事にされているという感覚、思いやりなどを伝えることができる介護ロボットである。将来的に、これらの製品が介護保険等の給付対象として認可されることで普及促進へと繋がることが期待される。

【論文情報等】

| (1) | |

| 題目 | Simulation, Learning, and Application of Vision-Based Tactile Sensing at Large Scale |

| 雑誌名 | IEEE Transactions on Robotics |

| 著者 | Quan Khanh Luu, Nhan Huu Nguyen, and Van Anh Ho |

| 掲載日 | 2023年2月28日 |

| DOI | 10.1109/TRO.2023.3245983 |

| (2) | |

| 題目 | Soft Robotic Link with Controllable Transparency for Vision-based Tactile and Proximity Sensing |

| 国際会議名 | the 6th IEEE-RAS International Conference on Soft Robotics (RoboSoft 2023) |

| 著者 | Quan Luu, Dinh Nguyen, Nhan Huu Nguyen, anh Van Anh Ho |

| 発表日 | 2023年4月6日 |

【用語解説】

コンピュータ内のシミュレーション等で学習したモデルを現実世界に用いるという強化学習の手法。

実世界(フィジカル)におけるデータを収集し、サイバー世界でデジタル技術などを用いて分析・知識化を行い、それをフィジカル側にフィードバックすることで、産業の活性化や社会問題の解決を図っていく仕組み。

令和5年4月12日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/04/12-1.htmlリチウムイオン2次電池の急速充放電を促すリチウムボレート型のバイオマス由来バインダーを開発

リチウムイオン2次電池の急速充放電を促す

リチウムボレート型のバイオマス由来バインダーを開発

ポイント

- リチウムイオン2次電池開発において、急速充放電技術の確立は急を有する課題となっている。

- リチウムイオン2次電池のグラファイト負極用バインダーとして、カフェ酸*1とLiBH4(水酸化ホウ素リチウム)との脱水素カップリング重合によりリチウムボレート型水溶性ポリマーを合成した。

- 本負極バインダーを適用した系では、低い最低被占軌道(LUMO)を持つポリマーによりホウ素を含むSEI(固体電解質界面)が形成され、界面抵抗が低減することが分かった。また、同バインダーを用いることにより、負極内におけるリチウムイオンの拡散係数の向上が観測された一方、リチウム挿入反応の活性化エネルギーは減少することが観測された。

- このことから、従来負極バインダーとして使用されているPVDF(ポリフッ化ビニリデン)やCMC-SBR(カルボキシメチルセルロース-スチレン - ブタジエンゴム)をバインダーとした系と比較して急速充放電条件において顕著な適性を示した。

| 北陸先端科学技術大学院大学 (JAIST) (学長・寺野稔、石川県能美市)の物質化学フロンティア研究領域 松見紀佳教授、ラージャシェーカル バダム元講師、アヌシャ プラダン研究員、宮入諒矢元大学院生、高森紀行大学院生(博士後期課程2年)は、リチウムイオン2次電池*2の急速充放電を促すリチウムボレート型バイオベースバインダーの開発に成功した。 |

【研究の内容と背景】

リチウムイオン2次電池の開発においては、高容量化やサイクル耐久性の向上、高電圧化など様々な開発課題解決に向けた取組みが行われているが、それと同時に急速充放電の実現に向けた技術開発についても高い関心が集まっている。しかしながら、その実現には固体中のリチウムイオンの拡散速度の向上や電極―電解質界面の特性、活物質の多孔性などの諸ファクターの検討を要している。

今回、本研究においては、カフェ酸とLiBH4(水酸化ホウ素リチウム)をテトラヒドロフラン溶液中で脱水素カップリング重合することによって、リチウムボレート型バイオベースポリマーを合成した(図1)。合成によって得られたポリマーは水溶性であり、環境負荷の少ない水系スラリーからの負極作製が可能であった。また、得られたポリマーの構造はNMR、XPS、SEM等の各測定によって決定した。

まず、合成によって得られたポリマーを負極バインダーとして用い、アノード型ハーフセル*3を構築し、性能を評価した。本バインダーを用いた系においては、PVDF(ポリフッ化ビニリデン)やCMC-SBR(カルボキシメチルセルロース-スチレン - ブタジエンゴム)を用いた系と比較して、リチウム挿入反応のピークにおけるオーバーポテンシャルが20 mV-100 mV低下し、よりスムーズな電極反応が示唆された。また、Randles-Sevcik式から、負極におけるリチウムイオンの拡散係数を算出すると7.24 x 10-9 cm2s-1であり、PVDFやCMC-SBR系バインダーと比較して有意に高い値であった。

さらに、インピーダンス測定を経て算出したリチウム挿入反応の活性化エネルギーは、本バインダー系において22.6 kJ/molであり、PVDF(28.78 kJ/mol)やCMC-SBR系(58.34 kJ/mol)バインダーと比較して有意に低下した。

次に、充放電試験の結果、1C*4条件において100サイクル時点で放電容量は本バインダー系では343 mAhg-1であり、PVDFで278 mAhg-1、CMC-SBRで188 mAhg-1であった(図2)*5。さらに、急速充電条件(10C)においては、本バインダー系では73 mAhg-1、PVDFで40 mAhg-1、CMC-SBRで17 mAhg-1であり、本バインダーの急速充放電条件における適性が示された(図2)。本バインダー系では1200サイクル(10C)まで安定した充放電挙動を示し、1200サイクル時点の容量維持率は93%であった。

また、動的インピーダンス(DEIS)測定を行ったところ、本バインダー系におけるSEI(固体電解質界面)抵抗はPVDFやCMC-SBR系バインダーと比較して有意に低下した(図3)。これは、充放電試験後に電池セルを分解し負極を分析したところ、XPSによる測定においてホウ素を含有したSEI形成が観測されたことから、SEI抵抗の低減に大いに寄与していると考えられる(図3)。

1200サイクル(10C)充放電後においても、負極を分解し、SEM(走査型電子顕微鏡)の断面像を観察したところ、PVDFバインダーの場合の体積膨張は15.49%であったが、本バインダー系では8.50%に抑制された。さらに本負極バインダーを用いたフルセルにおいても良好に作動した。

本成果は、ACS Materials Letters (米国化学会)のオンライン版に1月9日に掲載された。

本研究は、内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム(スマートバイオ産業・農業基盤技術)の支援のもとに行われた。

【今後の展開】

バインダーを含む負極コンポジットの担持量をさらに向上させつつ電池セル系のスケールアップを図り、産業的応用への橋渡し的条件において検討を継続する。

すでに国内特許出願済みであり、今後は、企業との共同研究を通して将来的な社会実装を目指す。急速充放電技術の普及を通して社会の低炭素化に寄与する技術への展開が期待される。

【論文情報】

| 雑誌名 | ACS Materials Letters (米国化学会) |

| 題目 | Extreme Fast Charging Capability in Graphite Anode via a Lithium Borate Type Biobased Polymer as Aqueous Polyelectrolyte Binder |

| 著者 | Anusha Pradhan, Rajashekar Badam*, Ryoya Miyairi, Noriyuki Takamori and Noriyoshi Matsumi* |

| 掲載日 | 2023年1月9日 |

| DOI | 10.1021/acsmaterialslett.2c00999 |

|

図1.(A) 高分子バインダーの合成スキーム

(B) MALDI-TOF MSスペクトル (C) DFT計算によるポリマーの最適化構造 (D) 1H NMR スペクトル (E) 13C NMR スペクトル (F) XPS スペクトル(Li 1s 及びB 1s) |

|

図2.充放電試験結果

(a) 1C. (b) 10 C.種々の負極バインダー使用時の充放電曲線(0.01-2.1V at 1C ) (c) CAB. (d) PVDF (e) CMC-SBR |

|

図3.動的インピーダンススペクトル

(a) 本バインダー使用時 (b) PVDF使用時 (c) フィッティングに用いた等価回路 (d) CMC-SBR使用時 (e) RSEI 抵抗の比較 (f) XPS スペクトルB 1s (g) XPS スペクトルO 1s |

【用語説明】

カフェ酸は、ケイ皮酸のパラ位及びメタ位がヒドロキシ化された構造を持つ芳香族カルボン酸で、フェニルプロパノイドの1種である。カフェ酸はリグニン生合成の重要な中間体であるため、全ての植物に含まれている。

電解質中のリチウムイオンがイオン伝導を担う2次電池。従来型のニッケル水素型2次電池と比較して高電圧、高密度であり、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車に適用されている。

リチウムイオン2次電池の場合には、アノード極/電解質/Liの構成からなる半電池を意味する。

バッテリー容量に対する充放電電流値の比であり、バッテリーの充放電特性(充放電するときの電流の大きさや放電能力・許容電流)を表す。1Cとは1時間で満充電状態から完全に放電した状態になる時の電流値を表し、この数字が高ければ高いほど大きな電流を出力できる。

電極電位を直線的に掃引し、系内における酸化・還元による応答電流を測定する手法である。電気化学分野における汎用的な測定手法である。また、測定により得られるプロファイルをサイクリックボルタモグラムと呼ぶ。

令和5年2月1日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/02/01-1.htmlマテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)公開講座「質量分析法による試料分析の最前線」受講者募集

本学ナノマテリアルテクノロジーセンター主催で「質量分析法による試料分析の最前線」と題して公開講座を開催いたします。

ただいま受講者を募集しております。皆様のご参加をお待ちしております。

| 日 時 | 令和5年3月14日(火)10:00~17:00 |

| 場 所 | 北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアルテクノロジーセンター 2F会議室(下記フロアマップのC1-26) キャンパスマップ フロアマップ |

| 講 師 | 山口 拓実:マテリアルサイエンス系・准教授(バイオ機能医工学研究領域) 宮里 朗夫:ナノマテリアルテクノロジーセンター・技術専門職員 闞 凱:ナノマテリアルテクノロジーセンター・技術職員 |

| 内 容 | 質量分析法は、生物学から材料科学まで幅広い分野で利用されています。特徴の異なる様々な測定装置があり、対象試料にあった適切な機器や分析法を選択することが大切です。本講座では、JAISTの先端的な質量分析装置群で何ができるか、何がわかるかを紹介します。さらに高分子の分析を例として、サンプル調製法から質量スペクトルの測定・解析までの実習を予定しています。 |

| 定 員 | 5名程度(先着順) |

| 参加対象者 | 企業・他大学・高専等の研究者・技術者 |

| 受講料 | 6,200 円(税込) |

| 申込方法 | 受講希望の方は、 ①氏名(ふりがな) ②勤務先・職名 ③受講の目的 ④本講座に期待すること ⑤書類送付先 ⑥電話番号 ⑦メールアドレス を明記の上、E-mail (arim@ml.jaist.ac.jp)までお申し込みください。 |

| 申込締切 | 令和5年2月28日(火)【定員に達し次第締切】 |

| 問合せ・ 申込み先 |

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 マテリアル先端リサーチインフラ 研究補助員 橋本 TEL:0761-51-1449(直通) E-mail:arim@ml.jaist.ac.jp |

微生物合成したバイオマス由来化合物の添加によるリチウムイオン2次電池用正極の安定化

|

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 国立大学法人筑波大学 |

微生物合成したバイオマス由来化合物の添加による

リチウムイオン2次電池用正極の安定化

ポイント

- リチウムイオン2次電池の正極材料としての活用が活発に検討されているLiNMC系正極は、その安定化のために、有効な添加剤を活用するアプローチが重要である。

- 微生物合成により得られたバイオマス由来のピラジンアミン化合物(2,5-ジメチル-3,6-ビス(4-アミノベンジル)ピラジン(DMBAP))がリチウムイオン2次電池のLiNi1/3Mn1/3Co1/3O2正極の安定化に有効な添加剤であることを見出した。

- 微生物合成を採用することにより、比較的複雑な構造を有する添加剤を簡易かつ低コストに、また低環境負荷な手法で合成することが可能となる。

- DMBAPは汎用の電解液よりも最高被占軌道(HOMO)が高く酸化されやすいため、電解液に先立ち正極表面で酸化され、好ましい界面を形成しつつ、電解液の過度な分解を抑制した。その結果、界面抵抗を顕著に低下させるに至った。SEM(走査型電子顕微鏡)像においてもDMBAPがLiNi1/3Mn1/3Co1/3O2正極の形態の変性を抑制することが示された。

- カソード型ハーフセル (3.0 V-4.5 V)において、DMBAP 2 mg/mlを電解液(EC/DEC/LiPF6)に添加した系においては、1Cの電流密度における100サイクル後の放電容量は83.3 mAhg-1であり、DMBAP非添加系における放電容量の42.6 mAhg-1を大幅に上回った。さらにDMBAPによる電池系の安定化効果はフルセルにおいても顕著であった。

| 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・寺野稔、石川県能美市)の物質化学フロンティア研究領域 松見紀佳教授、ラージャシェーカル バダム元講師、アグマン グプタ研究員、高森紀行大学院生(博士後期課程2年)、筑波大学生命環境系 高谷直樹教授、桝尾俊介助教、皆川一元大学院生は、微生物合成したピラジンアミン化合物(2,5-ジメチル-3,6-ビス(4-アミノベンジル)ピラジン(DMBAP))がリチウムイオン2次電池のLiNi1/3Mn1/3Co1/3O2正極の安定化に有効な添加剤であることを見出した。 |

【研究の内容と背景】

近年、リチウムイオン2次電池[用語解説1]開発において、高電圧化に有効なLiNMC系正極(LiNixMnyCozO2; x+y+z = 1)の活用が活発に検討されている。一方、正極材料としては比較的不安定なLiNMC系正極を安定化するためには有効な添加剤を活用するなどのアプローチが重要である。北陸先端科学技術大学院大学の松見教授らの研究グループでは、この添加剤の活用について、正極添加剤BIANODAの合理的な設計法[参考文献1,2]について報告したが、有機合成化学的な添加剤の合成においては材料の精製等がやや煩雑であった。

そこで今回は微生物合成によってピラジンアミン化合物(2,5-ジメチル-3,6-ビス(4-アミノベンジル)ピラジン(DMBAP))を合成し、LiNMC系正極用添加剤として検討した。本化合物もBIANODAと同様にHOMOが高く、重合性官能基を持つこと、正極活物質の劣化因子であるフッ化水素(HF)をトラップ可能な構造であること、遷移金属への配位子構造等を併せ持つなど、LiNMC系正極の安定化剤として理想的な構造を有している(図1)。この微生物合成を採用することにより、比較的複雑な構造を有する添加剤を簡易かつ低コストに、また低環境負荷な手法で合成することが可能となる。

また、筑波大学の高谷教授らのグループでは、Pseudomonas fluorescens SBW25の遺伝子クラスターがDMBAPの微生物合成に有用であることを見出しており[参考文献3]、さらにグルコースを原料としてDMBAPを発酵生産する組換え細菌も見出している[参考文献3]。

このような系の積極的活用は、新たなカテゴリーの電池用添加剤ライブラリーを見出すとともに電池材料のバイオマス代替を促進する上で大変魅力的である。

本研究では、まずLiNi1/3Mn1/3Co1/3O2/電解液(エチレンカーボネート(EC)/ジエチレンカーボネート(DEC)/ヘキサフルオロリン酸リチウム(LiPF6))/Li型ハーフセルにおいて、電解液に2 mg/mlのDMBAPを添加し、正極安定化剤としての性能を評価した。カソード型ハーフセルのサイクリックボルタモグラム (3.0 V- 4.5 V)の第一サイクルにおいては、DMBAP添加系においては非添加系には見られない酸化ピークが観測され、添加剤に基づいた被膜形成挙動が示唆された。

添加剤DMBAPの量を変化させつつ充放電特性評価を行うと、電解液への添加量が 2 mg/mlの系において最善の性能が観測された。DMBAP 2 mg/mlを電解液(EC/DEC/LiPF6)に添加した系においては1Cの電流密度における100サイクル後の放電容量は83.3 mAhg-1であり、DMBAP非添加系における放電容量の42.6 mAhg-1を大幅に上回った(図2(b))。また、DMBAP添加系においては、リチウム挿入・脱離反応のオーバーポテンシャルの低下も観測された(図2(d))。さらにDMBAPによる電池系の安定化効果はフルセルにおいても顕著であった。

次に、カソード型ハーフセル[用語解説2]における界面形成挙動の解析のため動的インピーダンス(DEIS)測定を行った。各電圧下におけるそれぞれのインピーダンススペクトルに関する等価回路フィッティングを行い、カソード側の界面抵抗(CEI)を算出したところ、DMBAP添加系においてはすべての測定条件下において非添加系よりも抵抗が低く、DMBAPの界面抵抗低減効果が顕著であることが明らかとなった。

また、LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2正極を電解液(EC/DEC/LiPF6)中で保管した系においては、SEM(走査型電子顕微鏡)像において形態の変性が観測されるが、DMBAPを共存させた系においては形態変化は抑制され(図3)、DMBAPによる安定化効果が再び示された。

本成果は、ネイチャー・リサーチ社刊行のScientific Reportのオンライン版に11月25日に掲載された。

本研究は、内閣府の戦略的イノベーション創出プログラム(スマートバイオ産業・農業基盤技術)の支援のもとに行われた。

【今後の展開】

リチウムイオン2次電池の開発においては、作用機構が異なる他の添加剤との併用により、さらなる相乗効果につながることが期待される。

さらに、遷移金属組成の異なる様々なLiNMC 系正極(LiNixMnyCozO2; x+y+z = 1)を効果的に安定化することが期待できる。

既に国内において特許出願済みであり、今後は、企業との共同研究を通して将来的な社会実装を目指す。特に、電池セルの高電圧化技術の普及と電池材料のバイオマス代替を促進することを通して社会の低炭素化に寄与する技術への展開が期待される。

【論文情報】

| 雑誌名 | Scientific Reports(Springer-Nature) |

| 題目 | Microbial pyrazine diamine is a novel electrolyte additive that shields high-voltage LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 cathodes |

| 著者 | Agman Gupta, Rajashekar Badam, Noriyuki Takamori, Hajime Minakawa, Shunsuke Masuo, Naoki Takaya and Noriyoshi Matsumi* |

| WEB掲載日 | 2022年11月25日(英国時間) |

| DOI | 10.1038/s41598-022-22018-1 |

|

図1.DMBAPによるLiNMC系正極安定化の概念図

重合性官能基(-NH2)を持つこと、フッ化水素(HF)をトラップ可能な構造であること、遷移金属への配位子構造(C₄H₄N₂)等を併せ持つことなど、安定化剤として理想的な構造を有する。 |

|

図2.(a)様々な電流密度におけるカソード型ハーフセル(DMBAP添加物存在下及び非添加系)の充放電挙動

(b) 1Cにおけるカソード型ハーフセル(DMBAP添加物存在下及び非添加系)の充放電挙動 (c) DMBAP添加物存在下及び非添加系の容量維持率の比較 (d) 1CにおけるDMBAP添加物存在下及び非添加系のオーバーポテンシャルの比較 |

|

図3.(a) LiNMC 系正極

(b) 電解液(エチレンカーボネート(EC)/ジエチレンカーボネート(DEC)/ヘキサフルオロリン酸リチウム(LiPF6))処理後のLiNMC系正極 (c) DMBAPを添加した電解液で処理後のLiNMC系正極のSEM像 |

【参考文献】

【用語説明】

電解質中のリチウムイオンが電気伝導を担う2次電池。従来型のニッケル水素型2次電池と比較して高電圧、高密度であり、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車に適用されている。

リチウムイオン2次電池の場合には、カソード極/電解質/Liの構成からなる半電池を意味する。

令和4年11月30日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/11/30-1.html学生のZUMILAさんが2022年度日本化学会北陸地区講演会と研究発表会において優秀ポスター賞を受賞

学生のZUMILA, Haililiさん(博士後期課程2年、バイオ機能医工学研究領域、藤本研究室)が2022年度日本化学会北陸地区講演会と研究発表会において優秀ポスター賞を受賞しました。

北陸地区講演会と研究発表会は、毎年秋に、金沢大学、福井大学、富山大学、北陸先端科学技術大学院大学のいずれかの大学にて開催しています。特別講演のほか、ポスター発表があり、200~300名が参加しています。

今回、2022年度日本化学会北陸地区講演会と研究発表会は、令和4年11月11日に富山大学にて開催されました。

■受賞年月日

令和4年11月16日

■発表題目

Development of 3-cyanovinylcarbazole induced ultra-fast photocrosslinking mediated DNA circuits

(超高速DNA光架橋反応を用いたユニークなDNA回路開発)

■発表者名

ズミラ ハリリ、セティ シダント、藤本 健造

■受賞対象となった研究の内容

DNAはナノスケールのバイオ高分子として知られており、過去数十年の間に様々なナノスケールの分子デバイスの構築に利用されてきました。今回、研究室オリジナルの超高速DNA光架橋剤である3-シアノビニルカルバゾールを用いて、光エネルギーによって制御可能な新しいDNA回路の設計に挑戦しました。高いDNA架橋率を実現することで、望ましくない複合体を防ぎつつ、高速にDNAの入力順を計算できるような光誘起メモリ回路の構築に成功しました。

■受賞にあたって一言

この度は、2022年度日本化学会北陸地区講演会と研究発表会におきまして、このような賞を頂けたことを大変光栄に思います。本研究の遂行にあたり、日頃よりご指導いただいている藤本健造教授にこの場をお借りして心より御礼申し上げます。また、多くのご助言やディスカッションにご協力頂いた藤本研究室の皆様に深く感謝いたします。

令和4年11月22日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2022/11/22-1.htmlマイクロロボットを"流れ"作業で迅速に作製 -生体分子モーターによる人工筋肉で自在にプリント・動的再構成可能に-

|

国立大学法人 大阪大学 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 国立大学法人東海国立大学機構 岐阜大学 |

マイクロロボットを"流れ"作業で迅速に作製

-生体分子モーターによる人工筋肉で自在にプリント・動的再構成可能に-

【ポイント】

- マイクロ流路※1の中で、光に応答する材料を流しながら、マイクロロボット※2のボディと駆動源となるアクチュエータ※3を連続的に生産・組み立てを行う「マイクロロボットその場組み立て法」を開発

- 様々な機能をもつマイクロロボットの迅速な作製に成功

- より高機能なマイクロロボットの実現と、マイクロロボットの量産化に期待

【概要】

| 大阪大学・大学院工学研究科の森島圭祐教授、王穎哲特任研究員(常勤)は、 北陸先端科学技術大学院大学・先端科学技術研究科 バイオ機能医工学研究領域の平塚祐一准教授、岐阜大学・工学部の新田高洋教授との共同研究で、マイクロ流路内で、マイクロロボットの部品をプリント成形し、その場で組み立てることに成功しました。マイクロロボットの機械構造は光応答性ハイドロゲル※4でつくられ、アクチュエータは同じチームが開発した生体分子モーターからなる人工筋肉を利用しました。このアクチュエータと機械部品をマイクロ流路内で組み立てることにより、マイクロロボット製造の柔軟性と効率が向上しました。この方法で、様々な機能のマイクロロボットが実現されました。また、この成果により、これまで困難であった、特に柔軟な構造を持つマイクロソフトロボットの実現や、マイクロロボットの量産化が期待されます。 本研究成果は、2022年8月24日午後2時(米国時間)に発行される科学雑誌「Science Robotics」の表紙を飾りました。 |

【研究の背景】

マイクロロボット、特に柔軟な構造を持つロボットは、生物医学などの分野で非常に幅広い応用の可能性があるものの、小さなロボットにアクチュエータなど様々な機械部品を組み込むことは困難で、高機能のマイクロロボット開発の障害となっています。従来の方法では、通常、機械構造やアクチュエータなど、マイクロロボットの様々な部品を異なる場所で製造し、一つ一つ組み上げていくピック アンド プレース アセンブリによってマイクロロボットがつくられていました。この方法は時間と労力がかかり、また多くの制限があることが課題となっています。

【研究の内容】

本研究では、自然界の生体内システムの自己組織化プロセスに着想を得て、2021年に発表したプリント可能な生体分子モーターからなる人工筋肉(1)(2)に基づき、ロボット部品をその場で加工・組み立てしてマイクロロボットを製造する方法を開発しました。マイクロ流路内で、マスクレスリソグラフィー※5により、ハイドロゲル材料の機械的構造をプリントし、次に生体分子モーターからなる人工筋肉がハイドロゲル機構の狙った位置に直接プリントすることで、機構を駆動して目的の仕事を実施します(図1) 。 このその場組み立てにより、マイクロロボットを迅速に次々と生産することができます。

また、マイクロロボットに新しい人工筋肉を再プリントすることにより、アクチュエータを迅速に動的再構成し、複雑な仕事を行うマイクロロボットを実現しました(図2)。

さらに、生体分子モーターを使用する本研究とは異なる、生きた筋肉細胞を用いるアプローチとして細胞ハイブリッドロボット※6が注目されています。細胞ハイブリッドロボットは、柔軟性が高く、環境負荷が低いという利点があるものの、筋肉細胞の培養に数日かかってしまうという問題があります。本研究では、設計の柔軟性を向上させながら、製造プロセスを大幅に簡素化することに成功しました。今後のオンチッププリンティング技術の向上や人工筋肉の性能向上により、現在の細胞ハイブリッドロボットのボトルネックを打破し、実用化に向けた一歩を踏み出すことが期待される手法であると考えています。

(1) https://www.nature.com/articles/s41563-021-00969-6

(2) https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/04/20-1.html

図1 マイクロロボットその場組み立て法

図2 その場組み立て法によって製造したマイクロロボットが生体分子モーターからなる人工筋肉によって駆動する様子

【本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)】

今回の研究により、自然界の生体分子モーターによって運動が創発する自己組織化現象をオンチップ微小空間上で工学的に制御し、自在にデザインできる加工プロセスをボトムアップ的な発想でより簡便に実現できました。これにより、これまで超微小部品をトップダウン的に組み立てることが大きなボトルネックであったために遅れていた、マイクロロボットの組み立てやマイクロソフト機構のオンデマンド生産が可能になりました。今後、様々な機能を付与したマイクロロボットがオンチップ上で連続的にオンデマンド生産することが可能になり、化学エネルギーだけで駆動する超小型マイクロロボットが健康医療応用など様々な分野に展開、波及していくことが期待できます。

【特記事項】

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科研費 基盤研究(S)(課題番号22H04951)、基盤研究(A)(課題番号22H00196)、基盤研究(B)(課題番号19H02106)、学術変革領域研究(A)(課題番号21H05880)、挑戦的萌芽研究(課題番号21K18700)、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」(JPNP15009)の支援を受けて行われました。

【論文情報】

| タイトル | In situ integrated microrobots driven by artificial muscles built from biomolecular motors |

| 著者名 | Yingzhe Wang, Takahiro Nitta, Yuichi Hiratsuka ,and Keisuke Morishima |

| DOI | https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.aba8212 |

【用語説明】

ガラスや高分子材料で作製した数ミリメートルから数マイクロメートルの流路で、効率的に化学反応などを起こすことができる。微小なバイオセンサーや化学分析装置に利用されている。

数ミリメートル以下のサイズのロボットで、医療などへの応用が期待されている。

モーターやエンジンなどのように電気や化学エネルギーなどを利用して、動きや力を発生する装置。

紫外線などの光を照射することでゼリー状に固まる物質。

光照射による微細加工技術で、半導体デバイスなどの製造に利用されている。

培養細胞と機械部品を融合させて作製したロボット。

【SDGs目標】

【参考URL】

森島圭祐教授 研究者総覧URL https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/90351526dc15ef59.html

生命機械融合ウェットロボティクス領域URL http://www-live.mech.eng.osaka-u.ac.jp/

令和4年8月26日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/08/26-1.html物質化学フロンティア研究領域の松見教授の論文がACS Applied Energy Materials誌の表紙に採択

物質化学フロンティア研究領域の松見 紀佳教授の論文が、米国化学会(American Chemical Society :ACS)刊行のACS Applied Energy Materials誌の表紙(Front Cover)に採択されました。

■掲載誌

ACS Applied Energy Materials 2022, 5, 7, 7977-7987 (Highlighted as Front Cover)

表紙掲載日2022年7月25日

■著者

Agman Gupta, Rajashekar Badam, Noriyoshi Matsumi*

■論文タイトル

Heavy-Duty Performance from Silicon Anodes Using Poly(BIAN)/Poly(acrylic acid)-Based Self-Healing Composite Binder in Lithium-Ion Secondary Batteries

■論文概要

本論文では、BIAN(ビスイミノアセナフテキノン)構造を有する共役系高分子とポリアクリル酸を組み合わせた自己修復性コンポジットバインダーをリチウムイオン二次電池用シリコン負極に適用することにより、シリコン負極の大幅な安定化を観測するに至った。600サイクル後にも2100 mAhg-1の放電容量を維持することに成功した。

表紙詳細:https://pubs.acs.org/toc/aaemcq/5/7

論文詳細:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsaem.2c00278

令和4年8月3日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2022/08/03-1.htmlサスティナブルイノベーション研究領域の高田助教の研究課題が三谷研究開発支援財団の研究助成に採択

公益財団法人三谷研究開発支援財団の研究助成にサスティナブルイノベーション研究領域の高田 健司助教の研究課題が採択されました。

三谷研究開発支援財団は、石川県地域の大学、大学院において、研究開発に取組むグループおよび個人を対象に、今後の研究開発と産業の発展に寄与する研究を支援することを目的とし、助成を行っています。

*詳しくは、三谷研究開発支援財団ホームページをご覧ください。

- 採択期間:令和4年4月~令和5年3月

- 研究課題名:「桂皮酸をベースとした光誘起機能化バイオプラスチックの創製」

- 研究概要:本研究では、光(紫外線)によって性状を変化させるバイオ分子「桂皮酸」に着目して、光によって性能を変化させるバイオプラスチックの開発を目的としています。桂皮酸は、光に対して様々な変化をする性質を有していますが、その様々な性質変化が材料設計においてはしばしば問題として挙げられ、光応答材料としての利用は広く行われていませんでした。当研究グループでは、これまでに桂皮酸系高分子の光応答性を厳密に評価し、桂皮酸が光応答材料に有望であることを示しました。本研究課題の達成によってバイオ分子である桂皮酸をベースとした材料が光応答材料として広く普及することが期待できます。

- 採択にあたって一言:本研究課題を採択頂き大変嬉しく存じます。また、三谷研究開発支援財団および本助成の選考委員の皆様に深く感謝申し上げます。本研究成果により得られる材料および現象が、新たな研究分野を開拓できるように邁進してまいります。また、本研究に関して多くのディスカッションとアドバイスをいただいた金子達雄教授はじめ、本研究提案のインスピレーションを与えていただいた研究室の皆様、および研究協力者の方々にこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。

令和4年6月8日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2022/06/08-1.htmlサスティナブルイノベーション研究領域の金子研究室の論文がLangmuir誌の表紙に採択

サスティナブルイノベーション研究領域の金子 達雄教授、高田 健司助教、学生の舟橋 靖芳さん(博士後期課程3年、金子研究室)らの論文が、米国化学会(American Chemical Society :ACS)刊行のLangmuir誌の表紙(Supplementary Cover)に採択されました。

■掲載誌

Langmuir 2022, 38, 17, 5128-5134

掲載日2022年5月3日

■著者

Yasuyoshi Funahashi, Yohei Yoshinaka, Kenji Takada*, and Tatsuo Kaneko*

■論文タイトル

Self-Standing Nanomembranes of Super-Tough Plastics

■論文概要

本研究では、高いタフネスを有するバイオベースプラスチックを用いて自己支持性ナノ薄膜の作製に成功しました。

ナノ薄膜は材料の表面保護からナノデバイスなど幅広い応用が期待されている機能性材料の一つです。特にこれらナノ薄膜を膜として単離するには、タフネス(強度、伸び率の関係)に優れた材料特性が要求されます。本研究では、著者らが従来から研究を進めてきた、高強度、高耐熱バイオベースポリアミドがこれらナノ薄膜作製に適した材料であると着目して、高分子構造の設計と強度の評価、そしてナノ薄膜の作製を試みました。その結果、当該バイオポリアミドは脂肪族ジカルボン酸と共重合化させることで、耐熱性を維持したまま非常に高いタフネスを発揮し、その数値は高強度バイオ繊維として知られるクモの糸にも匹敵するものでした。さらにこの高タフネス性によって、自己支持性のナノ薄膜を単離することができ、これらがナノデバイスやナノロボットへの応用の可能性を広げるものであることが提案されました。

本論文の表紙では、本研究によって得られたポリアミド薄膜の写真が採択され、光の干渉により虹色に見えるほどの薄膜が得られていることが分かります。

論文詳細:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.langmuir.1c02193

表紙詳細:https://pubs.acs.org/toc/langd5/38/17

令和4年5月13日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2022/05/13-2.htmlサスティナブルイノベーション研究領域の高田助教らの研究がPolymer Journal誌の表紙に採択

サスティナブルイノベーション研究領域の高田 健司助教、金子 達雄教授および物質化学フロンティア研究領域の松村 和明教授の共同研究に関する論文が、Springer Nature社刊行のPolymer Journal誌の表紙に採択されました。

■掲載誌

Polymer Journal 2022, 54 (4), 581−589.

掲載日2022年1月14日

■著者

Kenji Takada, Asuka Komuro, Mohammad Asif Ali, Maninder Singh, Maiko Okajima, Kazuaki Matsumura, Tatsuo Kaneko*

■論文タイトル

Cell-adhesive gels made of sacran/collagen complexes

■論文概要

本研究では、超高分子量多糖であるサクランとたんぱく質の一種であるコラーゲンを複合化させることで細胞接着性に優れたゲルを開発しました。

多糖サクランは化粧品分野の他にも医療用材料としての利用が期待されており、その汎用性の拡大が期待されています。中でもバイオマテリアルである細胞足場材料として利用するためには、分子配向性を有すること並びに、細胞との接着性を発揮するたんぱく質配列の存在が重要です。本研究では、サクランの配向性とコラーゲンの細胞接着性に着目してこれらコンポジット化による機能化を試みました。複合化条件を検討した結果、一様な配向性を有したサクラン/コラーゲン複合ゲルが形成される条件を見出しました。サクラン/コラーゲンゲルを用いて細胞培養を行った結果、コントロールとしての培養dishと同様の細胞接着・伸展が確認され、本複合ゲルが細胞足場材料への応用の可能性を広げるものであることが提案されました。

表紙詳細:https://www.nature.com/pj/volumes/54/issues/4

論文詳細:https://doi.org/10.1038/s41428-021-00593-w

令和4年4月27日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2022/04/27-1.htmlサスティナブルイノベーション研究領域の高田助教の研究課題が旭硝子財団の研究助成に採択

公益財団法人 旭硝子財団の研究助成「研究奨励」プログラムにサスティナブルイノベーション研究領域の高田 健司助教の研究課題が採択されました。

旭硝子財団は、次世代社会の基盤を構築するような独創的な研究への助成事業を通じて、人類が真の豊かさを享受できる社会および文明の創造に寄与することを目的とし、4つのプログラムにおいて研究助成を行っています。

「研究奨励」プログラムでは、若手研究者による基礎的・萌芽的な研究を支援します。

*詳しくは、旭硝子財団ホームページをご覧ください。

- 採択期間:令和4年4月~令和6年3月

- 研究課題名:「コーヒー酸をベースとした高タフネスポリアミド抗菌性接着剤の開発」

- 研究概要:カテコールを有した高分子は、接着材料や、ポリフェノール由来の抗酸化作用、抗菌、抗ウイルス性などの多彩な機能を発揮するため機能材料の官能基として有望です。しかしながら、これらカテコールを多量に有し、かつ強靭性に優れた材料は未だ開発されていません。本研究では、カテコールを有したバイオベース物質である「コーヒー酸」に着目し、その光反応性を精密に制御することで、高強度材料の代表であるポリアミドの新規モノマーの開発に挑戦します。本研究ではコーヒー酸を二量化させジカルボン酸とし、各種ジアミンとの重合により、抗菌・抗ウイルス性を有した接着性の強靭な(高タフネス)ポリアミドを開発することを目的としています。

- 採択にあたって一言:本研究課題を採択頂き大変嬉しく存じます。また、旭硝子財団および本助成の選考委員会の皆様に深く感謝申し上げます。本研究成果により得られる材料が、抗菌&抗ウイルス性の材料として、Withコロナの世の中に貢献できればと考えております。また、本研究に関して多くのディスカッションとアドバイスをいただいた金子達雄教授はじめ、研究室の皆様、および研究協力者の方々にこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。

令和4年4月14日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2022/04/14-1.html物質化学フロンティア研究領域の木田助教とサスティナブルイノベーション研究領域の高田助教の研究課題が池谷科学技術振興財団の研究助成に採択

公益財団法人 池谷科学技術振興財団の研究助成に物質化学フロンティア研究領域の木田 拓充助教とサスティナブルイノベーション研究領域の高田 健司助教の研究課題が採択されました。

池谷科学技術振興財団は、先端材料関連の研究に対する助成によって科学技術の発展を図り、社会経済の発展に貢献することを設立の理念としており、この理念を具体化するため、先端材料や関連する科学技術分野の研究者や研究機関に対して、毎年支援を行っています。

*詳しくは、池谷科学技術振興財団ホームページをご覧ください。

- 採択期間:令和4年4月~令和5年3月

- 研究課題名:分子分光法を用いた延伸過程における重水素化分子鎖の直接観察による分子量分布と力学物性の関係解明への挑戦

- 研究概要:高分子材料において、分子量分布(分子鎖長分布)は材料物性を決定する最も重要な分子パラメータの一つです。従来の研究においても、分子量分布の形状と力学物性の関係についてはさまざまな報告が行われてきましたが、特定の分子量成分の変形挙動のみを観察する手法がなく、未だに分子量分布と力学物性の関係は十分に理解されていませんでした。本研究では、特定の分子量成分のみを重水素化させ、材料の延伸過程におけるin situラマン分光測定を実施することにより、特定の分子量成分の変形挙動を直接観察し、分子量分布と力学物性の関係解明に挑みます。

- 採択期間:令和4年4月~令和5年3月

- 研究課題名:イタコン酸をベースとした光変形・刺激分解性材料の開発

- 研究概要:本研究では、天然に広く存在する桂皮酸と、微生物が生産するイタコン酸に着目して、光によって同時に(協奏的に)変化する部位を有した、新規な光変形材料となるバイオプラスチックの開発を目的としています。光変形材料は外部刺激応答材料として注目されますが、本研究ではこれに加え、光刺激によって自然環境雰囲気下での分解の促進を試みます。これにより、バイオ原料の使用、材料の光機能の面からの環境寄与、そして自然環境下での刺激応答分解性による廃棄材料の消失などの機能を兼ねそろえた、将来的なゼロエミッション型の材料へと展開します。

- 採択にあたって一言:本研究課題を採択頂き大変嬉しく存じます。また、池谷科学技術振興財団および本助成の選考委員会の皆様に深く感謝申し上げます。本研究成果をベースとして世の中のサスティナビリティに貢献できればと考えております。また、本研究に関して多くのディスカッションとアドバイスをいただいた金子達雄教授はじめ、研究室の皆様、および研究協力者の方々にこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。

令和4年4月7日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2022/04/08-2.html