研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。学生のGUPTAさんがJAIST World Conference 2020においてBest Presentation Awardを受賞

学生のGUPTA, Agmanさん(博士後期課程3年、物質化学領域、松見研究室)がJAIST World Conference 2020においてBest Presentation Awardを受賞しました。

JAIST World Conference 2020は、本学のエクセレントコア「サスティナブルマテリアル国際研究拠点」による国際シンポジウムです。シンポジウムでは、国内外からの招待講演者や本学教員による持続可能な低炭素社会の実現に向けたポリマー材料等に関する最先端の研究発表等が行われました。

■受賞年月日

令和2年11月10日

■発表題目

Lithium Ion Secondary Batteries with Silicon Based Anode Highly Stabilized with Self-healing Polymer Binder Matrices

シリコン系負極を自己修復型高分子マインダーマトリクスで高度に安定化したリチウムイオン二次電池

■発表者

Agman Gupta、Rajashekar Badam、Noriyoshi Matsumi

■受賞対象となった研究の内容

今日、リチウムイオン二次電池開発においては理論容量が極めて高いシリコン負極の活用が期待されている。一方、充放電過程におけるシリコンの大きな膨張・収縮により安定的な充放電挙動の発現が課題となっている。本研究ではn型共役系高分子をポリ(アクリル酸)と組み合わせた水素結合性ネットワークを有する自己修復型バインダーマトリクスを用いることにより約2000 mAhg-1(Si)以上の放電容量を300サイクル以上にわたって維持できる系を見出すに至った。

■受賞にあたって一言

I would like to express my gratitude towards my research supervisor Prof. Noriyoshi Matsumi who has always supported, encouraged, and guided me ably throughout my studies. Also, I would like to thank Dr. Rajashekar Badam for motivating me to do good work. I am thankful to MEXT and JST-Mirai (Grant number: JP18077239) for providing financial support. I am thankful to all JAIST staff (teaching and non-teaching) for providing a wonderful research environment with world-class facilities to conduct good research work. I am motivated to work on the development of next-generation energy storage devices with higher energy density and affordable prices. Research is my passion as it provides me an opportunity to be of service to society and contribute to making life more comfortable.

令和2年11月20日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2020/11/20-1.html学生の瀧本さんがマテリアルライフ学会第24回春季研究発表会において研究奨励賞を受賞

学生の瀧本 健さん(博士後期課程1年(発表時は本学博士前期課程2年)、物質化学領域・谷池研究室)がマテリアルライフ学会第24回春季研究発表会において研究奨励賞を受賞しました。

マテリアルライフ学会は、有機、無機、金属からなる素材およびそれらを加工して得られる各種材料と構成物・製品並びにバイオマテリアル、古文化財などの耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩をはかり、学術、文化と産業の発展に資することを目的とした学会です。

研究奨励賞は、その中でも耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩に資することを目的に、優れた発表を行った発表者に授与されるものです。

■受賞年月日

令和2年2月21日

■研究タイトル

マイクロプレート法と遺伝的アルゴリズムを用いたポリスチレンの光安定化

■発表者名

瀧本 健

■研究概要

高分子材料の長寿命化において、配合した安定化剤を材料に添加する手段が有効ですが、配合の最適化は光劣化試験のスループットと配合の組合せ爆発によって困難とされてきました。そこで本研究では、新規プロトコル(マイクロプレート法)を考案することで莫大なサンプル量の実験を並列・自動化し、遺伝的アルゴリズムと併用して配合探索を行うことでスループットの大幅な改善に成功しました。また、安定化剤の組み合わせ効果を解析することで相乗効果が高い組合せを含むことが配合性能において最も重要であることを明らかにしました。

■受賞にあたって一言

このような名誉ある賞をいただくことができ、大変嬉しく思います。本研究において熱心なご指導をいただきました谷池教授をはじめ、多くのご助言をいただきました研究室の皆様にこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。

令和2年10月28日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2020/10/28-1.html史上最高耐熱のプラスチックを植物原料から開発

東京大学大学院農学生命科学研究科大西康夫教授、北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科金子達雄教授、神戸大学大学院工学研究科荻野千秋教授、筑波大学生命環境系高谷直樹教授らの研究チームは、史上最高耐熱のプラスチックを植物原料から開発し、10月12日に、東京大学においてオンラインによる記者会見を行いました。

記者会見には本学環境・エネルギー領域の金子 達雄教授が出席しました。

また、本成果は、「Advanced Sustainable Systems」オンライン版にて10月14日に掲載されました。

<記者会見出席者>

本学発表者:金子 達雄(北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 環境・エネルギー領域 教授)

研究チーム代表者:大西 康夫(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命工学専攻

東京大学微生物科学イノベーション連携研究機構 教授)

<ポイント>

- 紙パルプを原料にして超高耐熱性プラスチックであるポリベンズイミダゾールを生産する新規プロセスを開発しました。

- 新しいポリマーデザインにより、プラスチック史上、最高の耐熱性を達成しました。

- 開発した超高耐熱性バイオプラスチックは、強度や軽量性にも優れており、さまざまな用途で利用が見込めるため、脱石油化・低炭素化社会の構築に貢献できると期待されます。

<研究の概要>

循環型社会の構築にはバイオマス由来のプラスチックの利用が望まれますが、従来のバイオマス由来プラスチックは耐熱性が低いため、その用途が限られていました。この度、本学環境・エネルギー領域の金子達雄教授が所属する研究チーム(代表:大西康夫教授(東京大学大学院農学生命科学研究科))は、超高耐熱性プラスチックをバイオマスから作ることに成功しました(図1)。当該チームは高耐熱性のポリベンズイミダゾール(PBI)(注1)に着目し、その原料となる芳香族化合物を効率よく生産する遺伝子組換え微生物を創成しました。また、代表的な非可食バイオマスである紙パルプを効率的に酵素糖化し、高濃度のグルコースを含む糖化液を生産するシステムを開発しました。一方、化成品を用いた検討により、PBIフィルムの作製法を開発するとともに、PBI原料とアラミド繊維(注2)原料を共重合することで耐熱性が大きく向上することを見出し、史上最高耐熱のプラスチックフィルムの作製に成功しました。また、紙パルプ糖化液を使って発酵生産した芳香族化合物から同等の性質を有するPBIフィルムを作製できることを示しました(10%重量減少温度743℃、表1)。開発した超高耐熱性バイオPBIは、強度や軽量性にも優れており、さまざまな用途で利用が見込めるため、脱石油化・低炭素化社会への貢献が期待されます。

<研究の内容>

近年、国連が採択したSDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)がますます注目を集めています。脱石油化、低炭素化のためには、バイオマス由来のプラスチックの普及が重要ですが、これまでに開発されてきたバイオマス由来のプラスチック(ポリアミド11、ポリヒドロキシアルカン酸、ポリ乳酸など)はいずれも脂肪族ポリマーであり、耐熱性が低いため、その用途が限られていました。芳香族系ポリマーは耐熱性が高いことで知られていますが、その原料はすべて石油由来の芳香族化合物です。天然に存在する芳香族ポリマーであるリグニン(注3)の利用も検討されていますが、リグニンは複雑な分子構造をしているため、リグニンを使って耐熱性の高いプラスチックを作るには、多くの困難があります。そのため、芳香族系ポリマーの原料となる芳香族化合物を再生可能資源から入手するというアプローチが重要であり、これには微生物を用いた発酵生産が有力です。しかしながら、実際に発酵生産させた芳香族化合物を用いて芳香族ポリマーを合成したのは、今回の研究チームのメンバーが以前に行った数例が知られているだけです(文献1、2)。また、これらの研究では、試薬として購入したグルコースを炭素源として微生物を増殖させていましたが、微生物による有用物質生産では、食料と競合する材料ではなく、非可食バイオマス(稲わら、とうもろこしの芯、サトウキビの絞りかす、紙パルプなど)の利用が求められています。

このような背景のもと、研究チームは、科学技術振興機構 (JST) 戦略的創造研究推進事業(CREST)「二酸化炭素資源化を目指した植物の物質生産力強化と生産物活用のための基盤技術の創出」において、「高性能イミダゾール系バイオプラスチックの一貫生産プロセスの開発(平成25年度から平成30年度)」に取り組み、超高耐熱性プラスチックをバイオマスから作ることに成功しました(図1)。

当該研究チームでは、代表的な非可食バイオマスである紙パルプを効率的に酵素糖化し高濃度のグルコースを含む糖化液(最高で90 g/L)を生産するシステムを開発しました(神戸大)。また、高耐熱性のポリベンズイミダゾール(PBI)に着目し、その原料となる芳香族化合物(3-アミノ-4-ヒドロキシ安息香酸:AHBA)を生産する遺伝子組換えコリネ菌を用いて、紙パルプ糖化液からAHBAを発酵生産し(3.3 g/L)、高純度に精製しました(神戸大、東大)。一方、共重合用の化合物として着目した4-アミノ安息香酸(ABA:アラミド繊維原料)を生産する遺伝子組換え大腸菌を構築し、同じく紙パルプ糖化液からABAを発酵生産し(1.6 g/L)、高純度に精製しました(筑波大)。一方、化成品を用いた検討により、まず、PBIの直接の原料となる3,4-ジアミノ安息香酸(DABA)をAHBAから簡便に合成する方法、DABAからPBIフィルムを作製する方法を開発しました(北陸先端大)。また、DABAとABAを共重合することで耐熱性が大きく向上することを見出し、これまでに存在するプラスチックの中で最高耐熱を達成しました(DABA:ABA=85:15のコポリマーの10%重量減少温度は740℃超、表1)(北陸先端大)。最終的に、紙パルプ糖化液を使って発酵生産した芳香族化合物から同等の性質を有するPBIフィルムを作製できることを示し、紙パルプから超高耐熱性PBIフィルムの一貫生産プロセスのプロトタイプを構築することに成功しました。

開発した超高耐熱性バイオPBIは、強度や軽量性にも優れており、さまざまな用途で利用が見込めます。まず、耐熱性が非常に高く、さまざまな軽量金属(アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、錫など)の融点で分解が起こらないため、これらの軽量金属と溶融複合化することができ、軽量化社会で重要となる自動車ボディ、建築部材などの社会インフラ、軽量・高耐熱性が求められる駆動部位周辺具材(電線エナメル、高耐熱絶縁紙、マニホールド、オイルパン)への応用も考えられます。超難燃性の求められる航空・宇宙機器の部品などへの活用も想定されます。これらの輸送機器はグラム単位での軽量化が要求されており、バイオPBIによりエネルギー削減、脱石油化・低炭素化社会への貢献が期待されます。また、PBIをLiイオン化し、Liイオン電池の固体電解質として利用できることを既に明らかにしており、より高耐熱の固体電解質開発も可能と考えられ(文献3)、次世代電気自動車開発に貢献できると考えています。

なお、本研究チームメンバーは内閣府戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)「スマートバイオ産業・農業基盤技術」に採択され、現在も引き続きバイオPBIの社会実装に向けた研究開発に取り組んでいます。

- Tomoya Fujita, Hieu Duc Nguyen, Takashi Ito, Shengmin Zhou, Lisa Osada, Seiji Tateyama, Tatsuo Kaneko, Naoki Takaya. Microbial monomers custom-synthesized to build true bio-derived aromatic polymers. Appl. Microbiol. Biotechnol. 97(20):8887-8894. (2013) doi: 10.1007/s00253-013-5078-4.

- Yukie Kawasaki, Nag Aniruddha, Hajime Minakawa, Shunsuke Masuo, Tatsuo Kaneko, Naoki Takaya. Novel polycondensed biopolyamide generated from biomass-derived 4-aminohydrocinnamic acid. Appl. Microbiol. Biotechnol. 102(2):631-639. (2018) doi: 10.1007/s00253-017-8617-6.

- Aniruddha Nag, Mohammad Asif Ali, Ankit Singh, Raman Vedarajan, Noriyoshi Matsumi, Tatsuo Kaneko. N-Boronated Polybenzimidazole for Composite Electrolyte Design of Highly Ion Conductive Pseudo Solid State Ion Gel Electrolytes with High Li Transference Number. J. Mater. Chem. A. 7(9): 4459-4468. (2019) doi: 10.1039/c8ta10476j.

<論文情報>

| 掲載雑誌名 | 「Advanced Sustainable Systems」(オンライン版:10月14日公開) |

| Ultrahigh Thermoresistant Lightweight Bioplastics Developed from Fermentation Products of Cellulosic Feedstock | |

| 著者 | Aniruddha Nag, Mohammad Asif Ali, Hideo Kawaguchi, Shun Saito, Yukie Kawasaki, Shoko Miyazaki, Hirotoshi Kawamoto, Deddy Triyono Nugroho Adi, Kumiko Yoshihara, Shunsuke Masuo, Yohei Katsuyama, Akihiko Kondo, Chiaki Ogino, Naoki Takaya, Tatsuo Kaneko*, Yasuo Ohnishi* |

| DOI番号 | 10.1002/adsu.202000193 |

<用語解説>

(注1)ポリベンズイミダゾール

高耐熱性ポリマーであるポリベンズアゾール類の一種であり、繰り返し単位中に「ベンズイミダゾール」を含んでいる高分子の総称。

(注2)アラミド繊維

芳香族ポリアミド系樹脂の総称。耐熱性や強度に優れた合成繊維であり、様々な用途で利用されている。

(注3)リグニン

セルロース、ヘミセルロースとともに木材を構成する主要成分であり、芳香環を有する不定形な高分子化合物。

表1 新規開発バイオPBIおよびアラミド含有バイオPBIの熱分解温度の比較表

| プラスチック | 10% 熱分解温度 |

力学強度 | 弾性率 |

| (℃) | (MPa) | (GPa) | |

| Bio-PBIフィルム (100/0) |

716 | 68 | 3.3 |

| Bio-Ami-PBI (85/15)フィルム |

743 | 66 | 3.2 |

| 代表的PBO (これまで最高耐熱) |

715 | 5800 | 180 |

| 代表的アラミド | 585 | 3000 | 112 |

| 代表的ポリイミド | 580 | 231 | 2.5 |

| 既存PBI | 570 | 100 | 5 |

| ナイロン6 | 415 | 75 | 2.4 |

*Bio-Ami-PBIは、史上最高の熱分解温度で力学物性も十分に高い(ナイロンと同等)

図1 紙パルプから超高耐熱性プラスチックフィルムの一貫生産プロセス

図1 紙パルプから超高耐熱性プラスチックフィルムの一貫生産プロセス

令和2年10月14日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2020/10/14-1.html物質化学領域の松村研究室の論文が国際学術誌の表紙に採択

物質化学領域の松村研究室の論文が英国王立化学会(RSC)刊行のJournal of Materials Chemistry B誌の 表紙(inside front cover)に採択されました。

本研究成果はタイ王国チュラロンコン大学との協同教育プログラムによるものです。

■掲載誌

J. Mater. Chem. B, 2020, 8, 7904-7913 掲載日2020年8月13日

■著者

Wichchulada Chimpibul(松村研修了生), Tadashi Nakaji-Hirabayashi, Xida Yuan(松村研博士後期課程2年)and Kazuaki Matsumura*

■論文タイトル

Controlling the degradation of cellulose scaffolds with Malaprade oxidation for tissue engineering

■論文概要

再生医療では、幹細胞を体外で培養し機能化を行った後に再度移植し疾患を治療する際に細胞培養用の足場材料を使用します。一般的には動物性のコラーゲンや合成高分子などが利用されていますが、安全性や機能性に改善の余地があると言われています。

本研究では、自然界に豊富にあるセルロースを酸化することで生体内分解性を付与することに成功し、安全かつ高機能な細胞培養足場材料として再生医療分野での利用を提案しています。

表紙詳細:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/tb/d0tb90155e#!divAbstract

論文詳細:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/tb/d0tb01015d#!divAbstract

令和2年9月18日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2020/09/18-1.html物質化学領域の松村研究室の論文がBiomacromolecules誌の表紙に採択

物質化学領域の松村研究室の論文がアメリカ化学会(ACS)刊行のBiomacromolecules誌の表紙に採択されました。

なお、本研究成果は日本学術振興会科研費(基盤研究A、B)、キヤノン財団産業基盤の創生、大学連携バイオバックアッププロジェクトによる支援を受け行われたものであり、また澁谷工業株式会社、農業食品産業技術総合研究機構、鹿児島大学との共同研究によるものです。

■掲載誌

Biomacromolecules, Vol. 21, No. 8 , 2020 掲載日2020年8月10日

■著者

Kazuaki Matsumura*, Sho Hatakeyama(松村研修了生), Toshiaki Naka, Hiroshi Ueda, Robin Rajan(松村研助教), Daisuke Tanaka, Suong-Hyu Hyon

■論文タイトル

Molecular Design of Polyampholytes for Vitrification-Induced Preservation of Three-Dimensional Cell Constructs without Using Liquid Nitrogen

■論文概要

本研究では、疎水性を付与することで両性電解質高分子による水の低温でのガラス状態安定化効果を向上させることに成功し、その効果を用いて三次元細胞塊であるスフェロイドを、液体窒素を用いずに冷凍庫にてガラス化保存することに成功しました。この手法により、再生組織のビルディングブロックとして注目されている幹細胞スフェロイドを安定的に簡便に長期間保存することが可能となり、組織再生のオートメーション化の第一歩として重要な技術となります。

表紙詳細:https://pubs.acs.org/toc/bomaf6/21/8

論文詳細:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.biomac.0c00293

令和2年8月11日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2020/08/11-1.html元研究員のLiさんらの論文がMaterials Chemistry FrontiersでHot Articleに選出

元日本学術振興会特別研究員のLI, Zhongpinさん(物質化学領域・長尾研究室)、学生のYAO, Yuzeさん(博士後期課程1年、物質化学領域・長尾研究室)、 WANG, Dongjinさん(博士前期課程2年、物質化学領域・長尾研究室)、HASAN, Md Mahmudulさん(博士後期課程2年、物質化学領域・、長尾研究室)、 SUWANSOONTORN, Athchayaさん(博士後期課程2年、物質化学領域・長尾研究室)、DU, Gangさん(博士前期課程2年、物質化学領域・長尾研究室)、LIU, Zhaohanさん(博士前期課程1年、物質化学領域・長尾研究室)らの論文が、英国王立化学会(RSC)刊行のMaterials Chemistry FrontiersでHot Articleに選出されました。

この研究は、中国科学院 大連化学物理学研究所のHe Li博士との共同研究です。

■選出年月日

令和2年6月3日

■研究題目、論文タイトル

Simple and universal synthesis of sulfonated porous organic polymers with high proton conductivity

■研究者、著者

Zhongping Li, Yuze Yao, Dongjin Wang, Md. Mahmudul Hasan, Athchaya Suwansoontorn, He Li, Gang Du, Zhaohan Liu, and Yuki Nagao(筆頭著者より3名の貢献度は同じです。)

■受賞対象となった研究の内容

世界的な経済統合と地域保全の急速な発展に伴い、グリーンで持続可能な資源の成長が大きな注目を集めています。固体高分子形燃料電池(PEFC)は、環境に配慮した、省資源かつ環境を保護するエネルギーのモデルです。我々は、ほとんどの芳香族フレームワークに適用できるシンプルでコスト効率の高い方法で、さまざまな多孔質有機ポリマー(POP)を合成しました。高密度スルホン酸基を有するスルホン化POPは、ポストスルホン化によって調製されました。得られた電解質は、10-2 to 10-1 S cm-1の優れたプロトン伝導性を示しました。この研究の結果で、スルホン化POPの構造が、高プロトン伝導性の材料の構造設計を進化させるための、シンプルで普遍的な合成方法を提供することを示すことができました。

■選出にあたって一言

It is a great honor for us to be selected as the Hot Article at Materials Chemistry Frontiers. I would like to gratitude to Prof. Yuki Nagao, Dr. He Li, and all our lab members for contributions and support to this work. I also appreciate the support by JSPS. We believe that this research is a step towards achieving our research goals and inspiring us to do better in the future.

令和2年7月7日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2020/07/07-1.html学生の秦野さんが令和元年度応用物理学会北陸・信越支部学術講演会において発表奨励賞を受賞

学生の秦野加奈さん(博士前期課程2年、応用物理学領域、水谷研究室)が令和元年度応用物理学会北陸・信越支部学術講演会において発表奨励賞を受賞しました。

応用物理学会は、半導体、光・量子エレクトロニクス、新素材、環境材料など、工学と物理学の接点にある最先端課題、学際的なテーマ、社会問題解決に取り組みながら学術活動を続けています。

応用物理学会北陸・信越支部学術講演会発表奨励賞は、応用物理学会北陸・信越支部が毎年開催する学術講演会において、応用物理学の発展に貢献しうる優秀な一般講演論文を発表した若手支部会員に対し、その功績を称えることを目的とし授与されるものです。

令和元年度応用物理学会北陸・信越支部学術講演会は、12月7日に福井県福井市において開催されました。

■受賞年月日

令和元年12月7日

■研究タイトル

光第二高調波を用いたサクラン水溶液の動的観察

■発表者

秦野加奈、李彦蓉、趙越、Khuat Thi Thu Hien, 水谷五郎、桶葭興資、岡島麻衣子、金子達雄

■研究概要

サクランは2007年にJAISTの金子 達雄教授と岡島研究員(環境エネルギー領域、金子研究室)により発見された高分子多糖類です。本研究ではフェムト秒レーザーを用いた光第二高調波(SHG)顕微鏡により、対称性の破れという観点から、サクラン水溶液が乾燥する過程でどのように変化するかをとらえることを試み、水溶液中のサクランから発生する第二高調波を観察することに成功しました。また、実際に観察されたトーラス状の形をした20m程度のサイズのSHGスポットの発生は興味深いものであり、これよりサクラン水溶液中のマランゴニ対流についての新たな知見が得られる可能性があります。

■受賞にあたっての一言

サクラン研究会に続き、SHGを使ったサクラン研究に興味と意義を感じて頂けたことを大変光栄に思います。日頃からご指導いただいている水谷先生、金子先生、また両研究室でお世話になっている皆さまにこの場をお借りして御礼申し上げます。

令和2年1月15日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2020/01/15-1.html学生の秦野さんが令和元年度エクセレントコア「天然マテリアル」研究拠点シンポジウムにおいてポスター賞を受賞

学生の秦野 加奈さん(博士前期課程2年、応用物理学領域・水谷研究室)が令和元年度エクセレントコア「天然マテリアル」研究拠点シンポジウム(第11回サクラン研究会年次大会)においてポスター賞を受賞しました。

同シンポジウムは、天然マテリアル、特に本学にて発見されたサクランに関する研究のさらなる発展を目指し、幅広い分野の研究者との相互交流・意見交換を行うために本学のエクセレントコア「高性能天然由来マテリアル開発拠点」及びサクラン研究会が開催したものです。

今回は、10月25日に本学において開催されました。

■受賞年月日

令和元年10月25日

■研究タイトル

サクラン水溶液からの光第二高調波の観察

■発表者

秦野加奈、李彦蓉、趙越、Khuat Thi Thu Hien, 水谷五郎、桶葭興資、岡島麻衣子、金子達雄

■研究概要

サクランは2007年にJAISTの金子教授と岡島研究員(環境エネルギー領域・金子研究室)により発見された高分子多糖類です。本研究ではフェムト秒レーザーを用いた光第二高調波(SHG)顕微鏡により、対称性の破れという観点から、サクランが乾燥する過程でどのように変化するかをとらえることを試み、実際に、水溶液中のサクランから発生する第二高調波を観察することに成功しました。

■受賞にあたっての一言

本学にて開催されたサクラン研究会においてポスター賞を頂けたことを大変光栄に思います。日頃からご指導いただいている水谷先生、金子先生、また両研究室でお世話になっている皆さまにこの場をお借りして御礼申し上げます。

令和元年11月14日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2019/11/14-2.html学生の舟橋さんが令和元年度International Workshop on Japan-South-East Asia Collaboration Hub of Bioplastics StudyにてBEST POSTER AWARDを受賞

学生の舟橋 靖芳さん (博士後期課程1年、環境・エネルギー領域、金子研究室) が令和元年度International Workshop on Japan-South-East Asia Collaboration Hub of Bioplastics StudyにてBEST POSTER AWARD を受賞しました。

Japan-South-East Asia Collaboration Hub of Bioplastics Study (日本―東南アジアバイオプラスチック共同研究拠点)は、日本と東南アジア諸国のバイオプラスチックの研究者が一同に会し、研究者の密な交流に基づきバイオプラスチック研究の共同研究拠点を形成することを目指すプロジェクトです。International Workshop on Japan-South-East Asia Collaboration Hub of Bioplastics Studyは、高分子科学を中心とした研究を展開する若手研究者の交流と、更なる研究の活性化を目的として開催されました。幅広い高分子科学の研究分野を融合することによる新規材料の研究・開発を目指し、著名な研究者の講演および、学生を中心としたポスター発表や交流会が行われました。このうち、ポスターセッションでは、特に優れた発表を行った学生へBest Poster Awardが授与されます。

■受賞年月日

令和元年9月27日

■発表者名

Yasuyoshi Funahashi, Kenji Takada, Amit Kumar, Tatsuo Kaneko

■発表題目

Preparation of water soluble, high-performance biopolyamides with alkaline earth/alkali metals

■研究概要

本研究では、微生物から誘導可能な化合物の一種である 4-アミノ桂皮酸を原料としたポリアミド (高耐熱・高透明性・高強度材料の一種) の合成と水溶性の制御を目的とした。4-アミノ桂皮酸由来のポリアミドは非常に高い熱力学物性を示したが、特定の有機溶媒にしか溶けない性質があり、取り扱いに問題があった。本研究ではポリアミドの分子構造に着目し、水溶性の付与、並びに不溶化を行う条件を見出した。これにより、ポリアミドの取り扱いの問題を解決するだけでなく、物性の向上と材料の応用範囲を拡大することが可能となった。

■採択にあたって一言

このような賞を頂き大変光栄に思います。本研究の遂行にあたり、厳格なご指導を頂きました金子達雄教授、桶葭興資講師、高田健司特任助教、Amit Kumar特任助教には厚く御礼申し上げます。また多くのご助言を頂きました研究室のメンバーおよび共同研究者の方々に深く感謝いたします。

令和元年10月23日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2019/10/23-2.html学生の野田さんが15th IUPAC International Conference on Novel Materials and their SynthesisにてExcellent Poster Prizeを受賞

学生の野田 拓海さん (博士後期課程1年、環境・エネルギー領域、金子研究室) が15th IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) International Conference on Novel Materials and their Synthesisにて Excellent Poster Prize を受賞しました。

Novel Materials and their Synthesis (NMS-XV) では、材料科学を基盤とした研究を展開する研究者による学術交流と、更なる研究の活性化を目的として毎年、国際学会を開催しています。有機、無機を問わず、多岐にわたる材料開発研究を一つの学会にまとめることで他の研究分野を融合し、新規材料の研究・開発を展開することを目的として、各分野の研究者の講演および、ポスター発表や交流会が行われます。このうち、ポスターセッションでは、特に優れた発表を行った研究者へExcellent Poster Prizeが授与されます。

■受賞年月日

令和元年9月10日

■発表者名

Takumi Noda、Kenji Takada、Amit Kumar、Tatsuo Kaneko

■発表題目

Synthesis of Biopolyamides from 4-Aminocinnamoyl Photodimers with Different Bending Angles

■研究概要

高分子材料の物性は主鎖構造中の屈曲構造に大きく影響を受けます。本研究では微生物産生物質である4-アミノ桂皮酸から三種の屈曲角が異なる二量体を合成し、これらを用いたポリアミドの物性評価を行いました。その結果、最も直線状に近い二量体から合成したポリアミドが優れた耐熱性を有することを明らかにしました。

■受賞にあたっての一言

この度、15th IUPAC International Conference on Novel Materials and their Synthesisにおきまして、Award Letter to Excellent Poster Prizeをいただけたことを大変光栄に思います。本研究を進めるにあたり熱心にご指導をいただきました、金子達雄教授、桶葭興資講師、高田健司特任助教、Amit Kumar特任助教にこの場をお借りして心より御礼申し上げます。さらに、多くのご助言をいただきました研究室のメンバーおよびスタッフの方々に深く感謝いたします。

令和元年10月23日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2019/10/23-1.htmlエクセレントコアシンポジウムの開催について

標題について、エクセレントコア「天然マテリアル」研究拠点シンポジウム(第11回サクラン研究会 年次大会)を下記のとおり開催しますので、ご案内いたします。

本シンポジウムは、天然マテリアル、特に本学にて発見されたサクランに関する研究のさらなる発展を目指し、幅広い分野の研究者との相互交流・意見交換を行うために本学のエクセレントコア「高性能天然由来マテリアル開発拠点」及びサクラン研究会が開催するものです。

参加は無料となっており、事前の参加申込み等も必要ありませんので、奮ってご参加下さい。

| 開催日時 | 令和元年10月25日(金) 10:00~17:50 |

| 会 場 | マテリアルサイエンス系 小ホール |

| プログラム | 司会 金子 達雄 北陸先端科学技術大学院大学 教授(環境・エネルギー領域)

座長 三俣 哲 新潟大学 研究教授

座長 岡島 麻衣子

|

学生の蜂須賀さんがThe European Polymer Congress 2019においてSpringer Poster Awardを受賞

学生の蜂須賀 良祐さん(博士後期課程3年、物質化学領域、山口政之研究室)がThe European Polymer Congress 2019 (EPF 2019)においてSpringer Poster Awardを受賞しました。

The European Polymer Congressは、ヨーロッパでのポリマー分野における最も重要な国際会議で、今回、The European Polymer Congress 2019 (EPF 2019) は2019年6月9日~14日にかけてギリシャのヘルソニソスで開催されました。

■受賞年月日

令和元年6月14日

■発表題目

Interphase transfer of plasticizer between two immiscible polymers

■著者

蜂須賀良祐、猪俣俊紀、山口政之

■発表内容

非相溶な異種高分子対を混合すると相分離構造を形成する。そこに低分子化合物を添加すると、多くの場合、各高分子の相に溶解する。各相への低分子の溶解量は相溶性によって決定づけられるが、本研究では、その溶解量が温度によって変化することを証明した。本現象を材料設計に応用することで、温度変化に応じて振動吸収性や透明性・発色性などさまざまな物性を操作することが可能になる。

■受賞にあたっての一言

この度、The European Polymer Congress 2019においてSpringer Poster Awardを受賞することができ、大変光栄に思います。この場をお借りし、本研究を進めるにあたりご指導を頂きました山口教授、共同研究者の猪俣さんに厚く御礼申し上げます。これからも今回の受賞に満足することなく、研究に対して真摯に向き合い、精進する所存です。

令和元年7月12日

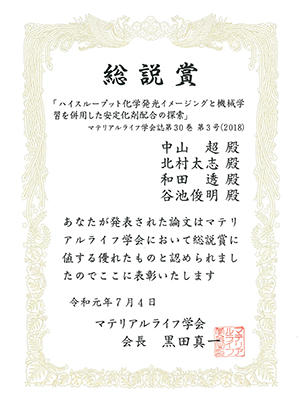

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2019/07/12-1.html学生の中山さん、修了生の北村さんと物質化学領域の谷池准教授、和田特任助教がマテリアルライフ学会総説賞を受賞

学生の中山 超さん(博士後期課程3年、物質化学領域、谷池研究室)、修了生の北村 太志さん(平成30年3月博士前期課程修了)と物質化学領域の谷池 俊明准教授、和田 透特任助教がマテリアルライフ学会総説賞を受賞しました。

マテリアルライフ学会は、有機、無機、金属からなる素材およびそれらを加工して得られる各種材料と構成物・製品並びにバイオマテリアル、古文化財などの耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩を図ることを目的とした学会です。

マテリアルライフ学会総説賞は、編集委員による厳正なる評価を基に、優れた論文の発表者に授与されます。また、耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩に貢献することが期待される論文に与えられるものです。

■受賞年月日

令和元年7月4日

■論文タイトル

ハイスループット化学発光イメージングと機械学習を併用した安定化剤配合の探索

■著者

中山超、北村太志、谷池俊明、和田透

■論文概要

高分子材料の長寿命化において安定化剤配合の検討は最も効果的な手段でありますが、莫大な安定化剤の組み合わせの中から効果的な配合を探索すること、安定化剤を添加した材料の寿命評価時間短縮が最大の課題でした。本研究では安定化剤配合の探索手段として、機械学習である遺伝的アルゴリズムと100検体同時の寿命評価が可能なハイスループット化学発光イメージング(HTP-CLI)を併用し、有効性の高い配合の特徴を進化させていくことで、効率的に配合の性能を向上させていくことを提案しました。

■受賞にあたっての一言

今回、このような賞をいただき大変光栄に思います。本発表において熱心なご指導を頂いた谷池准教授、和田特任助教、北村太志氏、装置を開発した荒谷尚樹氏および激励を頂いた研究室の皆様には心より感謝申し上げます。

令和元年7月11日

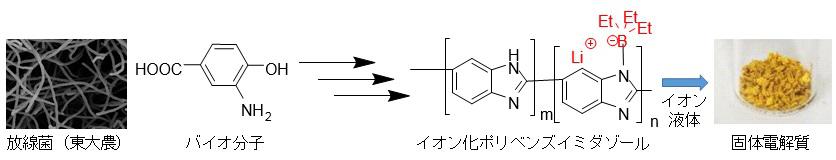

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2019/07/11-2.html世界最高水準の(有機系)Liイオン伝導体 ―有機系擬固体電解質の作製に成功―

世界最高水準の(有機系)Liイオン伝導体

―有機系擬固体電解質の作製に成功―

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野 哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科・環境エネルギー領域の金子 達雄教授と物質化学領域の松見 紀佳教授らは、バイオ分子から10-2 Scm-1弱のイオン伝導性を持つ擬固体電解質の作製に世界で初めて成功しました。

バイオ由来材料は植物などの生物に由来する再生可能な有機性資源(バイオマス)を原材料とする材料で、二酸化炭素(CO2)削減と廃棄物処理に有効であるとされていますが、未だ使い捨て分野で使用されているのが現状であり、用途は限られています。一方その高価格を想定した場合には、高付加価値を持つ用途への展開が想定されます。今回、東京大学でバイオ分子として数年前に見出された3-アミノー4-ヒドロキシ安息香酸を化学的にアレンジすることでポリベンズイミダゾールという超高耐熱高分子を合成し、その一部をホウ素系物質で化学修飾することでイオン化に成功しました。イオン化されたポリベンズイミダゾール(iPBI)とイオン液体をコンポジット化することでペースト状の固体電解質を得ました。その10%重量減少温度は340℃を超えるため高耐熱な擬固体電解質であり、かつイオン伝導性8.8x10-3Scm-1という有機系固体としては極めて高い値であることが分かりました。さらに、このイオン伝導のほとんどがLiイオン伝導の寄与によるものであることも分かりました。このメカニズムはiPBI鎖の持つ特別な電子状態によりLiイオンがあまり強く結合していないために印加電圧に敏感に応答するためと考えています。さらに、直線走査ボルタンメトリーにより4.5Vまでの電位窓を有することが分かりました。

さらに、この擬固体電解質の有用性を探るために、リチウムイオン二次電池セルを作製しその充放電特性を調べました。その結果、擬固体系ながらLi/電解質/Siセルにおいて0.1Cで約1300mAhg-1の放電容量を示しました。これにより未来指向型の次世代自動車に必須とされる高性能二次電池や、高電圧を必要とする他のエネルギーデバイスの要素技術として有効と考えられます。

本成果は、英国王立化学会誌Journal of Materials Chemistry A(インパクトファクター9.9)に1/28 午前10時(英国時間)オンライン公開されました。

平成31年1月29日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2019/01/29-1.html環境・エネルギー領域の桶葭講師が旭硝子財団の研究助成に採択

環境・エネルギー領域の桶葭 興資講師が旭硝子財団の研究助成に採択されました。

旭硝子財団は次世代社会の基盤を構築するような独創的な研究への助成事業を通して、人類が真の豊かさを享受できる社会および文明の創造に寄与します。当財団には4つの国内研究助成プログラムがあります。自然科学系の「研究奨励」プログラムは、若手研究者による基礎的・萌芽的な研究を支援するとともに、助成期間終了後には継続型グラントへの応募機会を提供します。

■採択期間

平成30年度より2年間

■研究課題

「天然多糖の非平衡環境下におけるマクロ空間認識」

■研究概要

天然多糖の水溶液を乾燥させる空間を工夫すると高分子の膜を組織的に形成することを見出している。ここで析出と水和の非平衡状態の制御を行うことによって新たな材料設計の構築を目指す。

■採択にあたって一言

本研究課題について採択頂き大変嬉しく存じます。旭硝子財団、および本助成の選考委員会の皆様に深く感謝申し上げます。また、金子達雄教授はじめ、共同研究者の皆様、ご助言頂いた研究室の皆様にこの場をお借りして深く御礼申し上げます。科学と技術の発展に貢献できる様誠心誠意励んで参ります。

平成30年4月26日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2018/04/26-1.html物質化学領域の松村准教授らの研究成果がWiley社発刊の国際学術誌 Macromolecular Rapid Communications(IF:4.265)のfront coverに採択

物質化学領域の松村和明准教授らの研究成果がWiley社発刊の国際学術誌 Macromolecular Rapid Communications (IF:4.265)のfront coverに採択されました。

■掲載誌

Macromolecular Rapid Communications (Wiley-VCH) 2017. 38, 1700478

■著者

Robin Rajan (博士研究員), Kazuaki Matsumura*

■論文タイトル

Tunable Dual-Thermoresponsive Core-Shell Nanogels Exhibiting UCST and LCST Behavior

■論文概要

コアがPolyN-isopropylacrylamide、シェルがPolysulfobetaineで構成されたコアシェル型ナノゲルを創出し、低温と高温で相転移を起こす二段階温度応答性を示すことを示しました。本学のSTEM-EDXを用いることでコアシェル型の構造が明らかとなり、その構造を変化させることにより温度応答性を制御することにも成功しました。

このような材料は、温度を変化させることで多段階の薬物放出を制御出来る材料として期待でき、高分子化学およびバイオマテリアルの分野で注目されています。

詳細:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/marc.201700478/full

平成29年11月22日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2017/11/22-1.html