研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。環境・エネルギー領域の桶葭講師、金子教授らの論文がAdvanced Materials InterfacesのBack Coverに採択

環境・エネルギー領域の桶葭 興資講師、金子 達雄教授らの論文がAdvanced Materials Interfaces (WILEY) のBack Coverに採択されました。

■掲載誌

WILEY, Advanced Materials Interfaces 2018, 5 (3)

■著者

Kosuke Okeyoshi, Gargi Joshi, Maiko K. Okajima, Tatsuo Kaneko

■論文タイトル

Formation of polysaccharide membranes by splitting of evaporative air-LC interface

■論文概要

筆者らは多糖水溶液を乾燥する空間を制御すると、自らセンチメートルスケールのパーティションを形成する現象を見出している。本論文では界面曲線の長さの実験結果と理論計算結果から、界面分割してパーティションを形成する場合の方が形成しない場合よりも、蒸発面が約2倍となることが分かった。この現象には気液界面における析出と蒸発を両立する条件が重要で、本研究の成果は自然界で多糖がマクロ空間を如何に認識するのか知る手がかりになると期待される。

参考URL : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/admi.201701219/full

JAIST社会人セミナー 平成29年度第9回「co-café@JAIST」博士が愛した加賀左官 ~邂逅(かいこう)が生み出すDRYでWETな武家屋敷~

| 日 時 | 平成30年2月21日(水)18:30 ~ |

| 会 場 | 北陸先端科学技術大学院大学 産学官連携本部 産学官連携推進センター 金沢駅前オフィス(金沢市本町2-15-1 ポルテ金沢12階) |

| 開催内容 | ・18:30~ ミニセミナー テーマ:博士が愛した加賀左官 ~邂逅(かいこう)が生み出すDRYでWETな武家屋敷~ 講 師:北陸先端科学技術大学院大学 環境・エネルギー領域 桶葭 興資 講師 ゲスト:株式会社イスルギ 取締役 金沢支店副支店長 石動 嘉信 氏 ・19:00~ 交流会 |

| 参加申込 | 下記PDFの参加申込フォームに必要事項をご記入の上、FAXまたはE-mailでお申込みください。 (定員:30名、参加無料 ※交流会のみ有料/参加費1,000円) |

| お問合わせ |

北陸先端科学技術大学院大学 産学官連携本部 産学官連携推進センター 担当:八十出(やそで)、辰巳 【TEL】0761-51-1070 【Fax】0761-51-1427 【E-mail】co-cafe@jaist.ac.jp |

産学官連携推進センターでは、地方創生/地域活性化の推進を目的に、今年度から社会人人材育成事業としてJAIST社会人セミナーを実施しています。

JAIST社会人セミナーでは、①co-café@JAIST(異業種・異分野の産学連携交流イベント)、②地域人材育成セミナー、③社会人向けデザインスクールという3つの事業を行っています。

今回の「co-café@JAIST」は、本学の最先端技術の紹介や、本学の若手教員と地域企業とのニーズ・シーズの出会い場とすることを目的とした産学官連携の交流イベントです。

多くの方のご参加をお待ちしております。

【開催日変更2/21へ】JAIST社会人セミナー 平成29年度第9回「co-café@JAIST」博士が愛した加賀左官 ~邂逅(かいこう)が生み出すDRYでWETな武家屋敷~

本日開催を予定しておりました第9回co-café@JAISTは、大雪の影響のため、2月21日に延期いたします。

下記のとおり、平成29年度第9回「co-café@JAIST」を開催しますので、 ご案内します。

産学官連携推進センターでは、地方創生/地域活性化の推進を目的に、今年度から社会人人材育成事業としてJAIST社会人セミナーを実施しています。

JAIST社会人セミナーでは、①co-café@JAIST(異業種・異分野の産学連携交流イベント)、②地域人材育成セミナー、③社会人向けデザインスクールという3つの事業を行っています。

今回の「co-café@JAIST」は、本学の最先端技術の紹介や、本学の若手教員と地域企業とのニーズ・シーズの出会いの場とすることを目的とした産学官連携の交流イベントです。

多くの方のご参加をお待ちしております。

| 日 時 | 平成30年2月7日(水)18:30 ~ |

| 会 場 | 北陸先端科学技術大学院大学 産学官連携本部 産学官連携推進センター 金沢駅前オフィス(金沢市本町2-15-1 ポルテ金沢12階) |

| 開催内容 | ・18:30~ ミニセミナー テーマ:博士が愛した加賀左官 ~邂逅(かいこう)が生み出すDRYでWETな武家屋敷~ 講 師:北陸先端科学技術大学院大学 環境・エネルギー領域 桶葭 興資 講師 ゲスト:株式会社イスルギ 取締役 金沢支店副支店長 石動 嘉信 氏 ・19:00~ 交流会 |

| 参加申込 | 下記PDFの参加申込フォームに必要事項をご記入の上、FAXまたはE-mailでお申込みください。 (定員:30名、参加無料 ※交流会のみ有料/参加費1,000円) |

| お問合わせ |

北陸先端科学技術大学院大学 産学官連携本部 産学官連携推進センター 担当:八十出(やそで)、辰巳 【TEL】0761-51-1070 【Fax】0761-51-1427 【E-mail】co-cafe@jaist.ac.jp |

エクセレントコアシンポジウム&グリーンイノベーションポリマーシンポジウム合同開催

標題について、エクセレントコアシンポジウム「The 3rd Symposium of the Center for High-performance Nature-derived Materials (Excellent Core)」及びグリーンイノベーションポリマーシンポジウム「The 4th International Symposium for Green-Innovation Polymers(GRIP2017)」を下記のとおり合同で開催しますので、ご案内いたします。

両シンポジウムは、本学のエクセレントコア「高性能天然由来マテリアル開発拠点」及び先端科学技術研究科マテリアルサイエンス系によるジョイント国際シンポジウムです。国内外からの招待講演者や本学教員による、持続可能社会の実現に向けたポリマー材料等に関する最先端の研究発表をお届けします。

参加は無料となっており、事前の参加申込み等も必要ありませんので、奮ってご参加下さい。

| 開催日時 | 平成29年9月26日(火)10:00~17:10 | ||||||||||||||||||||||||||||

| 会 場 | 知識科学系講義棟2階 中講義室 | ||||||||||||||||||||||||||||

| プログラム |

|

||||||||||||||||||||||||||||

| 使用言語 |

英語 |

多糖が自らパーティション -光合成産物の多糖が乾燥下、センチメートルスケールの3次元空間を認識-

多糖が自らパーティション

-光合成産物の多糖が乾燥下、センチメートルスケールの3次元空間を認識-

PRポイント

- 「多糖が乾燥環境下、3次元空間を認識することを世界で初めて発見」

- 「乾燥によって析出した多糖の薄膜はナノメーターから階層的に整った構造で、新たなバイオマテリアルの設計手法が期待」

- 「天然高分子への展開」:今回、淡水性シアノバクテリア由来の多糖類を使用したin vitro実験によって新現象が確認されており、今後、他の多糖や天然高分子などでも展開を検討

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)、環境・エネルギー領域の桶葭興資助教、金子達雄教授らは、シアノバクテリア由来の多糖が自ら乾燥環境でセンチメートルスケールのパターンを形成することを発見した。多糖と乾燥環境は自然界で密接な関係にあり、今回のin vitro実験で「多糖が空間を認識する能力」が実証されただけでなく、簡便な乾燥によってバイオマテリアルの新たな設計手法が見出されると期待される。 自然界では熱帯魚の縞模様や巻貝のらせんなど様々な幾何学模様がセンチメートル以上のスケールで存在し、パターン発生原理の議論は歴史的研究の一つである。例えば、人工的に化学物質を選択してチューリングパターンやベローソフ・ジャボチンスキー反応など、パターン発生原理の研究が世界的に何世紀にも渡ってなされてきた。しかし、「自然界にある物理化学的な条件を再現して人工的にパターンを制御すること」はこれまで困難を極めていた。 これに対して研究チームは今回、シアノバクテリア由来の多糖が乾燥環境下、センチメートルスケールで空間分割パターンを形成することを発見した。多糖の水溶液を狭い間隙の制限空間から乾燥させると、1つの空間を複数の空間に分けるように多糖が析出する(図)。蒸発時、多糖は気液界面を増加させようとして界面を分割して薄膜として析出した。このように空間がパーティション化される現象はin vitro実験で確認されたもので、自然環境の多糖が乾燥と常に対面していることと密接に関係する。特に、今回使用した多糖は、シアノバクテリアが光合成によって生み出したサクランという生体適合性に優れた物質を用いているため、再生医療用材料としても有望である。

本成果は、英国科学雑誌「Scientific Reports」誌に7/21午前10時(英国時間)オンライン版で公開された。 |

<論文情報>

掲載誌:Scientific Reports

論文題目:Emergence of polysaccharide membrane walls through macro-space partitioning via interfacial instability.

著者:Kosuke Okeyoshi, Maiko K. Okajima, Tatsuo Kaneko

DOI: 10.1038/s41598-017-05883-z

掲載日:7月21日午前10時(英国時間)にオンライン掲載

|

本研究成果は、以下の事業・開発課題によって得られました。 |

<背景と経緯>

建築学で駆使されている3次元的な幾何構造は、自然対数を利用した橋の設計など自然界と調和した形状である。材料学においても自然界と調和する幾何形状や規則性の制御によって新しい材料設計方法が期待され続けている。しかし、「自然界にある物理化学的な条件下を再現して人工的に幾何学パターンを制御すること」はこれまで困難を極めていた。

自然界では熱帯魚の縞模様や巻貝のらせんなど様々な幾何学模様がセンチメートル以上のスケールで存在し、パターン発生の議論は歴史的研究の一つである。例えば、人工的に化学物質を選択してチューリングパターン注1)やベローソフ・ジャボチンスキー反応注2)など、パターン発生原理の研究が世界的になされてきた。さて、生物の体表などのパターンはなぜできるのか?遺伝子?天気?それとも..?果たして「人工的な実験」で、「ビーカーの中」で、科学によって再現できるのか?

<今回の成果>

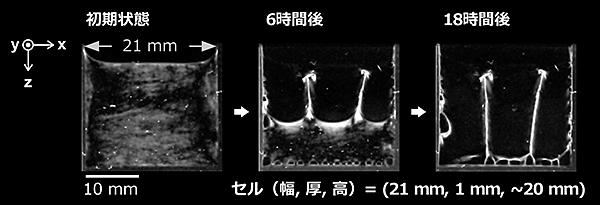

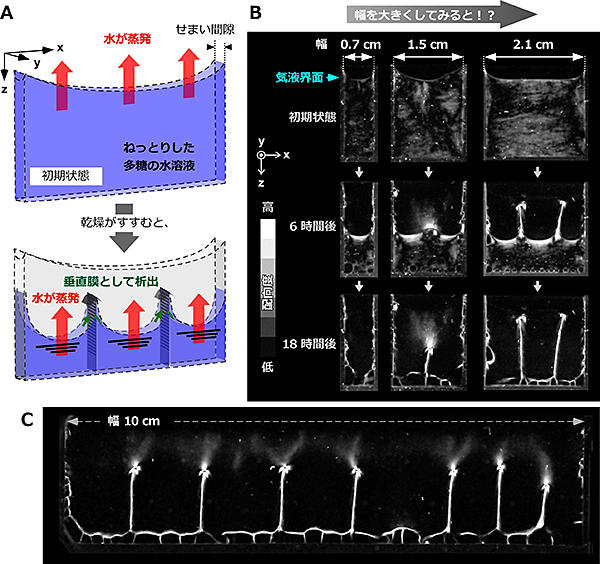

1.乾燥環境下で多糖が3次元空間を認識することを発見(図1)

乾燥環境下、シアノバクテリア注3)由来の多糖注4)がセンチメートルスケールの3次元空間を認識して、自らパーティションとなるように析出膜を形成することを発見した。この現象はin vitro注5)実験で確認されたもので、高粘性の多糖「サクラン」注6)の水溶液を2枚のガラス板に挟まれた間隙の制限空間から乾燥させると、1つの空間を複数の空間に分けるように多糖が析出する。

初期状態:間隙1 mmの上面開放型セルに多糖の水溶液を満たす。セルの幅をセンチメートルスケールで様々に変えて乾燥実験を行った。

乾燥過程:セルの幅が0.7 cm 程度であると、2枚のガラス板を橋掛けするような析出膜は形成されず、底に析出するだけであった。これに対して、1.5 cm 容器の幅を広げると、2枚のガラス板を橋掛けするような析出膜が形成された。高分子のサイズからすれば、1 mm の間隙は著しく大きいにもかかわらず、橋掛けできることは驚異に値する。これは、多糖が自己集合的に20 µm以上の長さのファイバー状となっていることが関係する。さらにセルの幅を広げると垂直に析出する膜の数は増え、3次元空間が複数に分けられた。幅が10 cmの場合でもこの現象は確認され、多糖が乾燥時に自らパーティションとなる析出膜を形成し、センチメートル空間を認識可能であることを裏付けている。

2.垂直に析出した膜は、高分子がナノメータースケールから3次元的に揃っている(図2)

さらに、この析出膜を偏光顕微鏡や電子顕微鏡で観察すると、2枚のガラス板を結ぶ方向に、高分子が整然と揃っていることが判明した。多糖の水溶液を乾燥するだけで高分子が3次元的に方向制御されることは極めて驚異である。

この析出膜に架橋構造を導入したあと水に再び戻すと、遮光用ブラインドのように一方向に大きく伸びる。図2中の青いまま伸びている様子は、高分子の3次元的な整列を保ったまま一方向に伸びていることを示す。

なお、研究チームはこれまでにも、層状構造を持つ膜から一次元膨潤するゲルの作製に成功している。今回の新たな膜作製技術と合わせてバイオマテリアルへの応用が期待できる。

<今後の展開>

パーティション現象を他の天然高分子へ展開

物理化学的な条件と幾何学的な条件を整えることで、他の多糖や高分子へ展開可能である。特に「乾燥環境」に注目して、パターンの形成法則を系統的に解明することで、陸上進出する多糖の進化を紐解けるかもしれない。

パターンが多糖で構成されているため、新たなバイオマテリアル設計手法が期待される

センチメートル以上の空間パターンを自発的に形成する構造には、リーゼガング現象やチューリング現象など自己組織化による「散逸構造」が挙げられる。しかしこれらの現象は、生体が存在し得る自然界の物理化学条件から遠く離れた環境でのみ可能で、材料分野への適用は困難を極めていた。

一般に、多糖、DNAおよび骨格タンパク質などの剛直な生体高分子はナノメートルやマイクロメートルスケールのパターンを形成することが知られている。ポリペプチドのαヘリックスやβシート、DNAの螺旋構造はその代表例である。これに対して研究チームが発見したパーティション現象は、光合成産物の多糖を使って発見したセンチメートルスケールの空間パターンであり、散逸構造を用いた材料学の道が一気に開かれる。さらに、DDSなど医療用材料に期待の大きい多糖を使用していることから、臓器の再生医療などに向けた新たな材料設計手法として有望である。

図1. 多糖の乾燥実験とパーティション現象

A. 上面開放型セルから多糖の水溶液を乾燥させる実験の概念図。

B. 様々な幅からの乾燥過程を2枚の偏光子を介して観察した画像。白色部分は高分子が配向している(揃っている)。

C. 幅10 cmの上面開放型セルから乾燥させたあとに現れる空間分割パターン。

図2. 析出した垂直膜の顕微鏡観察と瞬時に一方向へ膨らむゲル

乾燥実験後に析出した垂直膜を特殊な光学フィルターが入った偏光顕微鏡で観察すると、2枚のガラス板を結ぶ方向に高分子が整然と配向していることが分かる。さらにこの乾燥した膜を水にもどすと、「窓のブラインド」のように瞬時に一方向へ膨らむことが分かった。

<用語解説>(Wikipedia より)

注1)チューリングパターン:

イギリスの数学者アラン・チューリングによって1952年に理論的存在が示された自発的に生じる空間的パターンである。

注2)ベローソフ・ジャボチンスキー反応:

系内に存在するいくつかの物質の濃度が周期的に変化する非線型的振動反応の代表的な例として知られている。この反応などの振動反応は平衡熱力学の理論が成り立たない非平衡熱力学分野の代表例である。

注3)シアノバクテリア:

ラン藻細菌のこと。光合成によって酸素と多糖を生み出す。

注4)多糖:

グリコシド結合によって単糖分子が多数重合した物質の総称である。デンプンなどのように構成単位となる単糖とは異なる性質を示すようになる。広義としては、単糖に対し、複数個(2分子以上)の単糖が結合した糖も含むこともある。

注5)in vitro:

"試験管内で"という意味で、試験管や培養器などの中でヒトや動物の組織を用いて、体内と同様の環境を人工的に作り、薬物の反応を検出する試験のことを指す。in vitroの語源はラテン語で「ガラスの中で」という意味。

注6)サクラン:

硫酸化多糖類の一つで、シアノバクテリア日本固有種のスイゼンジノリ (学名:Aphanothece sacrum) から抽出され、重量平均分子量は2.0 x 107g/mol とみつもられている。

平成29年7月21日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2017/07/21-1.html環境・エネルギー領域の桶葭助教らの開発した技術が米国ビデオ誌JoVEにて紹介

環境・エネルギー領域の桶葭興資助教らの開発した技術が米国ビデオ誌JoVEにて紹介されました。

■掲載誌

Journal of Visualized Experiments (JoVE) 2017, 122, e55274.

■著者

Kosuke Okeyoshi*, Kensuke Osada, Maiko K. Okajima, Tatsuo Kaneko

■タイトル

Methods for the self-integration of megamolecular biopolymers on the drying air-LC interface

■概要

米国マサチューセッツ州のビデオ誌において、著者らが開発した偏光システム導入型の光学的観察法が取り上げられた。実験デモンストレーションとして、乾燥環境下にある生体高分子の水溶液が気液界面で自己配向・自己集積する様子が紹介されている。液晶性を示す生体高分子(天然多糖類、骨格タンパク質、DNAなど)水溶液の蒸発面と垂直な方向から光学的に観察する技術を構築することで、集積の経時変化を可視化することに成功している。この技術によって、生体高分子の乾燥環境下にあるユニークな振る舞いを理解できるだけでなく、人工的な材料の設計指針が得られると期待される。

参考: https://www.jove.com/video/55274/methods-for-self-integration-megamolecular-biopolymers-on-drying-air

平成29年5月25日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2017/05/25-2.html環境・エネルギー領域の桶葭助教、金子教授らの研究成果が米国化学会刊行Langmuir誌の表紙に採択

環境・エネルギー領域の桶葭興資助教、金子達雄教授らの研究成果が米国化学会刊行Langmuir誌の表紙に採択されました。

■掲載誌

American Chemical Society, Langmuir 2017, 33, 4954 - 4959.

■著者

Kosuke Okeyoshi*, Gargi Joshi, Sakshi Rawat, Saranyoo Sornmkamnerd, Kittima Amornwachirabodee, Maiko K. Okajima, Mayumi Ito, Shoko Kobayashi, Koichi Higashimine, Yoshifumi Oshima, Tatsuo Kaneko*

■論文タイトル

Drying-induced self-similar assembly of megamolecular polysaccharides through nano and submicron layering

■論文概要

超高分子量の天然多糖類水溶液を乾燥させると、気液界面を利用してナノメータースケールとサブミクロンスケールで自己相似的に層構造を形成することが立証された。ここでは、分子スケールからミリスケールに至る階層的な構造形成が面状の気-液晶界面で誘起されることが電子顕微鏡観察法と偏光観察法により明らかになった。今回解明された多糖類サクランの階層構造を活用することで、電気、光学、細胞工学など多分野における新規材料の創製が期待される。

■採択にあたって一言

本研究を遂行するにあたり、応用物理学領域の大島義文准教授はじめ、ナノマテリアルテクノロジーセンター伊藤真弓研究員、小林祥子研究員、東嶺孝一技術専門員に大変お世話になりました。この場をお借りして心より感謝の意を表します。

参考: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.langmuir.7b00107

平成29年5月25日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2017/05/25-1.html「ポリマー材料フォーラム」ゴム技術フォーラム/高性能天然由来マテリアル開発拠点共催

本フォーラムは、ゴム技術フォーラムと本学のエクセレントコア「高性能天然由来マテリアル開発拠点」の共催です。エクセレントコアの教員を中心に、ポリマー材料(バイオポリマー、ナノコンポジット、ゴム)に関する最先端の研究発表をお届けするフォーラムです。参加は無料となっておりますので、奮ってご参加下さい。

| ■ 日 時 | 2016年11月14日(月) 13:00~17:30 |

| ■ 場 所 | マテリアルサイエンス系講義棟1階 小ホール |

| ■ 参 加 |

無料(参加申込・予約は不要です。直接会場にお越しください。) |

| ■ プログラム |

| 時 間 | 内 容 |

| 13:00-13:10 | 開会の挨拶 |

| 13:10-13:25 | 大学紹介-塚原 俊文 教授(マテリアルサイエンス系学系長) |

| 13:25-14:10 | 講演1-金子 達雄 教授(高性能天然由来マテリアル開発拠点長/環境・エネルギー領域) 「エキゾチックな未利用バイオ分子を用いたスーパーエンプラの開発」 |

| 14:10-14:55 | 講演2-谷池 俊明 准教授(高性能天然由来マテリアル開発拠点/物質化学領域) 「リアクターグラニュール技術を用いた新規ポリオレフィン系ナノコンポジットの開発」 |

| 14:55-15:10 | 休憩 |

| 15:10-15:30 | 講演3-桶葭 興資 助教(環境・エネルギー領域) 「界面不安定性による超高分子多糖類のマクロ空間認識」 |

| 15:30-15:50 | 講演4-Chammingkwan, Patchanee 助教(高性能天然由来マテリアル開発拠点/物質化学領域) 「In-Situ Grafting of Nanoparticles Through End-Funtionalized Polypropylene for High-Performance Nanocomposites 」 |

| 15:50-16:10 | 講演5-Ali, Mohammad Asif 博士研究員(環境・エネルギー領域) 「Environmentally degradable biobased plastics from renewable itaconic acid and their composites with montmorillonite 」 |

| 16:10-16:20 | 休憩 |

| 16:20-16:50 | 技術紹介-滝澤 俊樹(ゴム技術フォーラム(ブリヂストン・フェロー)) 「タイヤ用エラストマーの開発事例」 |

| 17:20-17:30 | 開会の挨拶 |

| ■ 連絡先 | 研究推進課 研究施設支援係(E-mail:sien) |

環境・エネルギー領域の桶葭助教が三谷研究開発支援財団の研究開発助成に採択

環境・エネルギー領域の桶葭興資助教が三谷研究開発支援財団の研究開発助成に採択されました。

三谷研究開発支援財団は、財団法人三谷育英会の姉妹財団として、平成17年3月10日に設立され、今年で11年目を迎えました。三谷育英会は、三谷産業株式会社を創業した故 三谷進三氏の個人資産を基に、1960年設立され、以来、高等学校並びに大学に学ぶ学生に対し奨学金による支援が続けられております。2005年、三谷育英 会の設立45周年に際し、当時、三谷育英会の二代目理事長であった三谷美智子氏は「三谷育英会の奨学生が学ぶ大学の研究室で進められる研究開発に対しても、何か支援することが出来ないか」と思い、自身の持つ三谷産業株式会社株式200万株等を基に当財団を設立いたしました。当財団は、将来を担う研究者の 方に更に研究に邁進していただくため、石川県内の大学および大学院で行われている有益な研究に対し援助することを目的としています。なお、平成24年4 月より当財団は石川県の認定を受け、財団法人から公益財団法人へ移行し、新たな第一歩を踏み出しました。当財団は、石川県地域に立地する研究機関、すなわ ち大学及び大学院で行われている研究開発に対し、支援、表彰等を行い、もって地域の研究開発と産業の発展に寄与することを目的とします。

■採択期間

平成28年度

■テーマ

「乾燥誘起による超高分子多糖類の一軸配向膜作製技術の開拓」(天然高分子機能創発チーム)

■テーマ概要

自然界の生命が常に対面している乾燥現象を利用して、自然法則に基づいた高分子配向制御法の新機軸を構築する。特に、シアノ バクテリア由来高分子多糖類の水溶液の乾燥過程に着目し、高秩序化された高分子膜の作製技術を開拓する。乾燥による一軸配向膜作製の新たな技術を確立することで、細胞足場材料など医療分野や分子認識材料など環境分野への応用が期待できる。産業界においても高秩序化されたバイオ分子修飾基板の作製は、IPS 細胞培養用はじめ早急に解決すべき問題である。

■採択にあたって一言

本研究課題について採択頂き大変嬉しく存じます。三谷研究開発支援財団、および本助成の選考委員会の皆様に深く感謝申し上げます。また、金子達雄教授はじめ、共同研究者の皆様、ご助言頂いた研究室の皆様にこの場をお借りして深く御礼申し上げます。科学と技術の発展に貢献できる様誠心誠意励んで参ります。

平成28年6月6日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2016/06/06-1.html