研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。人体に学び、自然を理解し、ナノ戦略で難治性疾患や老化に挑む

人体に学び、自然を理解し、ナノ戦略で難治性疾患や老化に挑む

抗疾患ナノファイター研究室 Laboratory on Anti-Disease Nano-Fighter

教授:鄭 主恩(CHUNG, Joo Eun)

E-mail:

[研究分野]

バイオマテリアル、ドラッグデリバリーシステム(DDS)、ナノメディシン、抗がん治療、アンチエイジング

[キーワード]

生体適合性ポリマー、ナノ粒子、非侵襲的薬物送達、ターゲティング、薬効増幅、緑茶カテキン、メラトニン

研究を始めるのに必要な知識・能力

特別な専門知識や技術は必要ありません。科学への探究心があり、向上心、自他への責任感、本気で世界トップレベルの研究に取り組む意欲と覚悟が大事です。

この研究で身につく能力

バイオマテリアルの合成やナノ粒子の調製から化学物質・細胞・動物を用いた様々な手法の評価まで、学際的な知識や分析技術を経験し習得することができます。社会実装価値の高い医療技術創出を目指し世界最先端技術と競う研究を行う中、実験・ディスカッション・プレゼンテーション・論文執筆を通して、論理的思考、慎重さ、忍耐強さ、トラブルシューティング能力、洞察力、コミュニケーション能力を鍛えられるよう指導します。

【就職先企業・職種】 大学教員、博士研究員、特許審査官、化学企業、製薬企業

研究内容

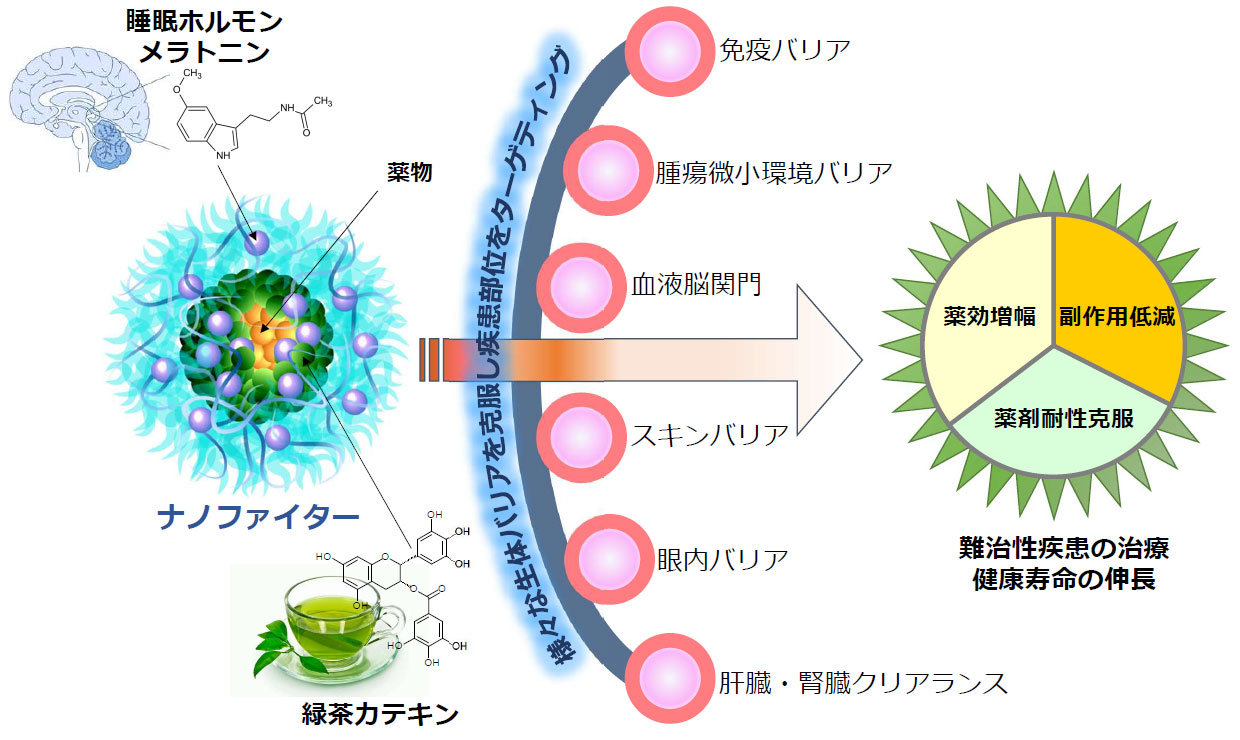

図1 自然由来のナノファイターによる難治性疾患治療および健康寿命の伸長

当研究室はバイオマテリアルを用いたナノシステムを開発し、現治療法の限界を克服することを目指しています。

昨今、医療技術の発展に伴い世界中の人々の寿命が長くなっていますが、健康寿命の伸長は平均寿命より遅く、そのギャップは老化に伴う様々な疾患による生活質(QOL)の低下や個人と社会への大きな負担をもたらしています。当研究室では自然や人体由来の物質からなる新規な生体分解性バイオマテリアルを合成し、様々な難治性疾患の治療や抗老化作用を発揮するナノ粒子を開発しています。例えば、緑茶カテキンまたは脳内睡眠ホルモンであるメラトニンの誘導体を薬物キャリアとしたナノ粒子の開発により、今まで薬物送達が困難とされている疾患部位(がん・脳・後眼部など)へタンパク質・抗体・低分子・核酸などの性質の異なる様々な薬物を高濃度で疾患部位へ特異的に送達し、従来の薬物治療の大きい問題となっている正常部位への副作用を低減すると共に、緑茶カテキンやメラトニンから由来するキャリア本来の治療効能とのシナジー効果により、著しく薬効を増幅することが可能であります(図1)。このナノ粒子は薬物送達の妨げになっている様々な生体バリアを効率よく克服する高い薬物送達能力と、副作用のない低濃度の薬物を用いても高い薬効を達成する薬効増幅能力を兼ね備えた革新的なテクノロジーであり、トップジャーナルに掲載され高い国際評価を受けています。さらに国際特許(90報以上)の出願・登録および大学や企業との共同研究など臨床応用及び産業化を目指した研究開発を推進します。

従来のDDS製剤とは異なる設計指針によって開発されている当研究室のナノメディシンにより、今まで治療困難であった難治性疾患の治療や老化により蓄積する生体へのダメージの修復を可能とし、健康な生活・社会の実現や産業の活性化を目指しています。

主な研究業績

- N. Yongvongsoontorn, J. E. Chung, S. J. Gao, K. H. Bae, M. H. Tan, J. Y. Ying, M. Kurisawa, Carrier-enhanced anticancer efficacy of sunitinib-loaded green tea-based micellar nanocomplex beyond tumor-targeted delivery, ACS Nano 13, 7591-7602 (2019).

- K. Liang, J. E. Chung, S. J. Gao, N. Yongvongsoontorn, M. Kurisawa, Highly augmented drug loading and stability of micellar nanocomplexes comprised of doxorubicin and poly(ethylene glycol)-green tea catechin conjugate for cancer therapy, Advanced Materials 30, 1706963 (2018).

- J. E. Chung et al. Self-assembled nanocomplexes comprising green tea catechin derivatives and protein drugs for cancer therapy, Nature Nanotechnology. 9, 907-912 (2014).

使用装置

動的光散乱測定装置、紫外可視分光光度計、HPLC、NMR、電子顕微鏡、細胞培養装置、動物実験関連機器、IVIS動物イメージングシステム

研究室の指導方針

自分が行っている研究の科学的・社会的意義やインパクト、そして最先端技術と競うレベルの新規性をしっかり理解することで、熱意と意欲を持って研究を進めるよう鼓舞します。研究の進捗状況に関する十分なディスカッションを行い、総合・分析・判断力や問題解決能力を身につけるよう指導します。研究課題を含め学生の個性と適性に合った方法で段階的なマルチプルマイルストーンを設定し、着実に自信をつけながら成長するよう努めます。迅速な意見交換やチームワークは研究遂行において重要であるため、コアタイム(10-17時)を設けます。雑誌会、研究発表、論文執筆を通して、実力・倫理観・リーダーシップを兼ね備えた科学者として活躍できるよう育成します。

[研究室HP] 作成中

超分子ポリマーの新しい構造解析法の発明

超分子ポリマーの新しい構造解析法の発明

【ポイント】

- 従来不可能であった超分子ポリマーの構造と機能を同時に観察する新たな構造解析法の発明

- 環状分子のシクロデキストリンが包接したポリエチレングリコール鎖の構造解析に成功

- 高速原子間力顕微鏡による超分子ポリマーの両端がエンドキャッピングされた構造の解明

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)物質化学フロンティア研究領域の堀諒雅大学院生(博士後期課程)、篠原健一准教授は、高速原子間力顕微鏡(高速AFM)を用いた固液界面における一分子イメージングにより、従来不可能であった超分子1ポリマー2の構造解析に成功しました。この成果は、超分子材料のさらなる機能解明に繋がるものであり、将来の分子マシンの開発に一石投じる発見です。 |

【研究背景と内容】

ポリマー分子の構造解析法は、ポリマー材料のさらなる機能化のため必要な技術です。中でも超分子ポリマーは単一分子内に動きを伴うため、そのダイナミクスを解明することが重要となります。

従来の超分子ポリマーの構造解析には、核磁気共鳴分析(NMR)による分光法や顕微鏡法が主に用いられてきました。しかし、これらの手法では構造あるいは機能のいずれかしか確認できず、それらを同時に観察することは困難でした。特に今回観察した分子ネックレス構造3は水中で不安定であり、さらに溶解性が低いことが問題となり、その詳細な構造と機能を観察することが難しいとされてきました。

今回、高速原子間力顕微鏡(高速AFM)を用いたことにより、従来不可能であった超分子ポリマーの構造と機能を同時観察する新たな手法を発明することができました。本手法では、1ミリリットル当たり1マイクログラム未満という低濃度の溶液を用いて超分子ポリマーを基板に固定することで、これまでの問題点を解決しました。

具体的には、シクロデキストリンという環状分子がポリエチレングリコールという長鎖分子に包接した、いわゆる分子ネックレス構造を高速AFMを用いて直接観察し、その分子の構造とダイナミクスを確認することに成功しました(図1)。なお、この分子の構造とダイナミクスは、全原子動力学(全原子MD)シミュレーションによって再現され、実験結果とも整合性が確認されています。本研究成果は、超分子材料の構造特性や機能解明に大きく貢献するものであり、特に分子レベルでの精密な構造制御が求められている次世代の分子マシンの開発に一石を投じる発見です。今後、本手法を応用することで、超分子ポリマーの新たな設計の可能性を拓かれることが期待されます。

| 図 1 高速AFMで観察された分子ネックレスの構造とそのダイナミクス、および全原子MDシミュレーションを用いたダイナミクスの再現。 |

本研究成果は、高分子化学のトップジャーナルであるアメリカ化学会のMacromolecules誌に掲載されました。なお、本研究は、日本学術振興会 科学研究費助成事業基盤研究(C)「23K04520」、JST次世代研究者挑戦的研究プログラム「JPMJSP2102」の支援を受けたものです。

【論文情報】

| 掲載誌 | Macromolecules |

| 論文題目 | Direct Observation of "End-Capping Effect" of a PEG@α-CD Polypseudorotaxane in Aqueous Media |

| 著者 | Ryoga Hori, and Ken-ichi Shinohara |

| 掲載日 | 2025年3月4日 |

| DOI | https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.macromol.4c02491 |

【用語説明】

令和7年3月11日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/03/11-1.html革新的ポリマーを用いたタンパク質凝集阻害メカニズムの解明 ―タンパク質医薬品製造の効率化や神経変性疾患治療への応用に期待―

|

国立大学法人 国立大学法人東京工業大学 |

革新的ポリマーを用いたタンパク質凝集阻害メカニズムの解明

―タンパク質医薬品製造の効率化や神経変性疾患治療への応用に期待―

ポイント

- 双性イオンポリマー(PSPB)によるタンパク質凝集阻害の複雑な分子メカニズムを先駆的に解明した。

- PSPBは、多様なタンパク質の熱凝集に対して高い保護活性を持ち、PSPBとタンパク質の相互作用を実験及びシミュレーションにより包括的かつ詳細に検討した結果、弱く可逆的な結合の重要性を明らかにした。また、PSPBはタンパク質と弱く可逆的に相互作用することで、凝集経路を妨げ、凝集性中間体の形成を阻止することも明らかとなった。

- タンパク質治療薬の安定化と長期保存を実現する可能性を見出した。

- 将来的にはアルツハイマーなどの神経変性疾患の治療への応用も期待される。

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)物質化学フロンティア研究領域の松村和明教授、ラジャンロビン元助教及びZHAO, Dandan研究員(超越バイオメディカルDX研究拠点)は、東京工業大学(学長・益一哉、東京都目黒区)生命理工学院生命理工学系の古田忠臣助教と共同で、双性イオンポリマーによるタンパク質凝集阻害メカニズムの解明に成功した。 本研究グループが合成したスルホベタインポリマーと呼ばれる双性イオン高分子は、タンパク質と弱く可逆的に相互作用し、凝集経路を妨げることで凝集性中間体の形成を阻止し、有害な凝集を防ぐ。この画期的な発見は、タンパク質治療薬を進歩させ、タンパク質のミスフォールディングに関連する様々な症状に対する新規治療法を開発する上で、計り知れない可能性を秘めている。 本成果は、2024年5月30日11時(米国東部標準時間)にCell Press発行「Cell Reports Physical Science」オンライン版に掲載された。 |

【研究の背景】

タンパク質の凝集は、アルツハイマー病、パーキンソン病、ハンチントン病などの神経変性疾患の主な原因とされている。また、タンパク質医薬品の生産と保管中に凝集が発生すると、薬剤の活性と有効性が失われる可能性がある。従来の方法では、これらの凝集を防ぐことは困難であり、効果的な安定化手法の開発が求められていた。

【研究内容】

本研究グループは、双性イオン高分子注1の一種であるスルホベタインポリマー(PSPB)及びその疎水性誘導体がタンパク質凝集を抑制するメカニズムを解明した。(図1)。PSPBはタンパク質と弱く相互作用し、凝集経路を妨げることで凝集性中間体の形成を阻止する。実験により、PSPBがインスリンやリゾチームなどの複数のタンパク質を熱ストレスから効果的に保護することが示された。特に、疎水性残基を導入したPSPBは、タンパク質の凝集抑制効果が著しく向上することが確認された。この効果は分子シールディング効果注2と呼ばれ、保護対象のタンパク質と保護高分子が可逆的な相互作用を示すことにより、物理的に凝集を妨げている様子が分子動力学シミュレーション注3の結果からも確認された。

【主な結果】

- PSPBの合成と特性評価:異なる疎水性モノマー(BuMA、HxMA、OcMA)を組み込んだ種々のスルホベタインポリマー(PSPB)を合成し、その特性を評価した。

- タンパク質の保護効果:インスリン、リゾチーム、乳酸脱水素酵素(LDH)をモデルタンパク質として使用し、PSPBがこれらタンパク質の凝集繊維形成を著しく抑制することを確認。分子量と疎水性が高いPSPBは、特に効果的であることが示された(図2)。

- 分子動力学シミュレーション:PSPBが分子シールドとして機能し、タンパク質分子間の距離を保ち、凝集を防ぐ効果を持つことが確認された(図3)。

- メカニズムの解明:熱分析、分光学的手法などを駆使し、PSPBによる凝集抑制効果の解明に成功した。モデルタンパク質のインスリンを加熱すると、タンパク質の高次構造がほどけるアンフォールディングが起こる。その後、さらに加熱することで凝集性の前駆体が形成され、不可逆な凝集体となる。ここにPSPBが存在することで、アンフォールディングする温度が高温側にシフトし、凝集前駆体の形成が阻害される。冷却時にはPSPBは脱離し、元の高次構造が維持される(図4)。PSPBへの疎水基の導入は、タンパク質の疎水性残基との相互作用を高める効果があり、より凝集前駆体の形成阻害効果を高めていることが示唆される。

【今後の展望】

PSPBによるタンパク質凝集抑制効果の分子メカニズムに迫った研究は初めてであり、このメカニズムにより、PSPBがタンパク質治療薬の安定化と長期保存に貢献できる可能性が示された。

さらに、この研究は新しい診断及び治療法の開発にも応用される可能性があり、将来的には幅広い疾患に対する効果的な治療法の提供が期待される。本研究グループは、今後さらにアミロイドβタンパクの凝集抑制などの研究を進め、アルツハイマー病やパーキンソン病などのタンパク質凝集が原因とされる神経変性疾患の治療や原因解明など、実用化に向けた具体的な応用方法の開発に取り組んでいく予定である。

図1 各種合成した双性イオンポリマー

スルホベタインポリマー(PSPB)にブチルメタクリレート(BuMA)、ヘキシルメタクリレート(HxMA)、オクチルメタクリレート(OcMA)を共重合したポリマーの構造を示す。

図2 インスリン溶液の凝集抑制の様子。i)加熱前、ii)加熱後、iii)PSPB添加後に加熱。

加熱することで凝集により白濁していることが確認される。一方、PSPBを添加することで白濁は抑えられる。

図3 P(SPB-r-BuMA)のモデルとしたスルホベタイン2量体にブチルメタクリレートを結合した化合物(SPB2_BuMA)とインスリンのMDシミュレーションによるスナップショット。インスリン二分子の間にモデル化合物が分子シールドとして可逆的にサンドイッチされ、凝集を妨げている様子が見られた。

図4 凝集抑制メカニズムの模式図。インスリン二量体(天然構造)が加熱により単量体に変性し、さらにアンフォールディングして立体構造が解消される。その際にポリマーがあると、分子シールディング効果により、凝集前駆体の形成を抑制し、繊維状凝集前駆体(prefibrillar aggregates)から繊維凝集体(mature fibrils)の形成を阻害する。

なお、本研究は、科研費基盤研究(B)20H04532、若手研究20K20197、23K17211、学術変革領域研究(A)21H05516、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)JPMJTR20UN、文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業JPMXP09S21MS1051、JPMXP09S21MS1051b、文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ事業JPMXP1222MS1007、ならびに北陸先端科学技術大学院大学超越バイオメディカルDX研究拠点、生体機能・感覚研究センターの支援のもと行われた。

【論文情報】

| 雑誌名 | Cell Reports Physical Science |

| 題目 | Molecular mechanism of protein aggregation inhibition with sulfobetaine polymers and their hydrophobic derivatives |

| 著者 | Robin Rajan, Tadaomi Furuta, Dandan Zhao, Kazuaki Matsumura |

| 掲載日 | 2024年5月30日11時(米国東部標準時間) |

| DOI | 10.1016/j.xcrp.2024.102012 |

【用語説明】

同一分子内に正電荷と負電荷を持つ全体としては中性の高分子で、高い水和性と低い非特異的タンパク質吸着性を持つ。これにより、生体適合性が高く、医療分野やバイオテクノロジー分野で広く研究、応用されている。

Tunaccliffeらの報告によると、ある種の天然変性タンパク質が乾燥時に他のタンパク質の周りに保護相を形成し、物理的に凝集を抑制する効果のことを分子シールディング(molecular shielding)効果として説明している。

Chakrabortee S, et al., Mol. Biosys. 2012, 8, 210-219

分子系の運動を時間的に解析する手法。具体的には、原子や分子の初期位置と速度を設定し、相互作用ポテンシャルを用いてニュートンの運動方程式を解くことで、分子系の時間発展を追跡し、構造変化、相転移、拡散などの現象を解析する。例えば、タンパク質のフォールディング過程や薬物分子の結合動態、材料の熱物性などを詳細に調べることができ、生物学、化学、材料科学に広く応用されている。

令和6年5月31日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/05/31-1.htmlサスティナブルイノベーション研究領域セミナー「機能性高分子微粒子とグリーンテクノロジー」

| 日 時 | 令和5年6月15日(木)13:00~15:00 |

| 場 所 | マテリアルサイエンス研究棟4棟8階 中セミナー室 |

| 講演題目 | 機能性高分子微粒子とグリーンテクノロジー |

| 講演者 | 信州大学 学術研究院(繊維学系) 准教授 鈴木 大介 氏 |

| 言 語 | 日本語 |

| お問合せ先 | 北陸先端科学技術大学院大学 共通事務管理課共通事務第三係 (E-mail:ms-secr@ml.jaist.ac.jp) |

● 参加申込・予約は不要です。直接会場にお越しください。

出典:JAIST イベント情報https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/event/2023/05/29-1.html抗ガン高分子の分子設計指針に新たな光 ~カチオン性と疎水性の相乗効果で高い細胞障害性が発現~

|

| 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 兵庫県公立大学法人兵庫県立大学 |

抗ガン高分子の分子設計指針に新たな光

~カチオン性と疎水性の相乗効果で高い細胞障害性が発現~

ポイント

- 一般的には低分子化合物であることが多い抗ガン剤において、抗ガン効果の高い高分子の分子設計指針を見出した。

- カチオン性高分子に疎水性分子を導入することで抗ガン活性が向上し、高い細胞障害性を発現することが明らかになった。

- 分子動力学シミュレーションなどの手法により、合成高分子とガン細胞の細胞膜の相互作用が抗ガン効果の重要なメカニズムであることを確認し、今後の新規高分子抗ガン剤の分子設計の指針となることが期待される。

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市) 物質化学フロンティア研究領域の松村和明教授、ラジャン ロビン助教、サスティナブルイノベーション研究領域の本郷研太准教授、兵庫県立大学大学院工学研究科の遊佐真一准教授らは、精密高分子設計の技術と分子動力学シミュレーションなどの手法を用いて、抗ガン活性の高い高分子化合物の分子設計の指針を見出すことに成功しました。 一般的には、抗ガン剤は、低分子化合物であることが多く、その副作用や水溶性など多くの問題が挙げられます。高分子化合物の抗ガン剤はこれまで研究例があまりなく、また、細胞毒性のあるカチオン性高分子を利用した研究が行われてきました。 本研究では、このカチオン性高分子に疎水性部位を導入することで飛躍的にガン細胞への障害性が向上することを確認し、そのメカニズム解明の一端として、合成高分子とガン細胞の細胞膜への相互作用の向上を分子動力学シミュレーション等で明らかにしました。この研究結果は、今後の新しい高分子抗ガン剤の分子設計の指針となることが期待されます。 本研究成果は、英国王立化学会発刊のJournal of Materials Chemistry Bのオンライン版に1月6日に掲載されました。 |

【研究の背景】

日本人の三大疾病の第一位を占めるガンに対し、治療薬としての抗ガン剤の研究は重要な役割を担っていますが、まだ副作用も大きく、新たな作用機序に基づく効果の高い抗ガン剤の開発が待ち望まれています。

抗ガンペプチドのように、高分子化合物による細胞膜障害を利用した抗ガン剤の研究も行われており、高分子抗ガン剤の研究は、ガンの治療に新しい選択肢を提供するために重要です。

ガン細胞は、細胞膜表面にホスファチジルセリン[用語説明]というマイナスに帯電したリン脂質が発現していることが多いため、正常の細胞に比べて表面電位がマイナスに帯電しているといわれています。そこで、プラスに帯電したカチオン性高分子による細胞膜破壊作用をその機序として抗ガン高分子や抗ガンペプチドの研究が行われてきました。

今回の研究では、合成高分子によるガン細胞への障害性の向上に向けた分子設計の指針を見出しました。

【研究の内容】

研究グループは、4級カチオンを側鎖にもつ高分子(図1)に、ブチルメタクリレートやヘキシルメタクリレート、オクチルメタクリレートなどの疎水性のアルキル鎖を持つモノマーを共重合することで合成した疎水性導入カチオン高分子化合物(図2)が、肝臓ガン細胞や結腸ガン細胞、悪性黒色腫細胞に対して、高い障害性を持つことを明らかにしました(図3)。図3(a)は、カチオン性ポリマー中のブチルメタクリレートのモノマー比が大きくなるほど細胞毒性が高くなり、(b)では、アルキル基の炭素数が大きくなるほど強い細胞毒性を持つことが示されました。つまり、カチオン性基と疎水性基による相乗効果が認められました。

次に、研究グループは、この疎水性部位を導入したカチオン性高分子とガン細胞の細胞膜の相互作用について、パルス磁場勾配核磁気共鳴法(Pulsed-filed gradient Nuclear Magnetic Resonance : PFG-NMR)[用語説明]や分子動力学(MD)シミュレーション[用語説明]など様々な手法を用いて実験と計算の両面から確認しました。

PFG-NMRの測定結果から、疎水性モノマーであるブチルメタクリレートを導入したカチオン性高分子の拡散係数が、細胞膜を模した脂質二重膜と同時に存在するときに小さくなることが確認されました。この結果は、合成高分子が脂質分子と相互作用することで分子の運動性が抑制されていることを示しており、相互作用の向上が示唆される結果となりました。

また、MDシミュレーションでは、疎水性側鎖の導入により10 nsにおけるポリマーとリン脂質膜のコンタクト原子数が、疎水部位の導入前より2倍程度大きな値を示しました(図4)。この相互作用の向上の要因について考察するため、ポリマーの吸着構造の比較を行ったところ、疎水性部位の存在下では、ポリマー主鎖配向が細胞膜の分子配向に対してより平行であることが示されており、ガン細胞の細胞膜への吸着及び膜内へ侵入しやすい主鎖配向を持つことがわかりました(図5)。これにより、ガン細胞の細胞膜構造をより破壊しやすいと考えられます。

以上のことから、「細胞膜障害性」という新たな機序を持つ高分子抗ガン剤の分子設計指針として、カチオン性と疎水性のバランスが重要であることを示しました。

今後はその抗ガン剤高分子にガン細胞選択性などの機能をさらに追求することで新しい抗ガン剤の開発につなげていきます。

本研究は、科研費「学術変革領域研究(A)公募研究(課題番号:21H05516および21H05535)」の支援により実施されました。

本研究成果は、令和5年4月に北陸先端科学技術大学院大学に新設予定の超越バイオメディカルDX研究拠点所属教員らによる先行事例です。

【論文情報】

| 雑誌名 | Journal of Materials Chemistry B |

| 題目 | Mechanistic insights and importance of hydrophobicity in cationic polymers for cancer therapy |

| 著者 | Nishant Kumar, Kenji Oqmhula, Kenta Hongo, Kengo Takagi, Shinichi Yusa, Robin Rajan, Kazuaki Matsumura |

| WEB掲載日 | 2023年1月6日(英国時間) |

| DOI | 10.1039/D2TB02059A |

図1 合成4級カチオン性高分子 (PAMPTMA)

| 図2 疎水性付与合成4級カチオン性高分子 (a)ブチルメタクリレート共重合体(PAMPTMA-r-BuMA) (b)ヘキシルメタクリレート共重合体(PAMPTMA-r-HexMA) (c)オクチルメタクリレート共重合体(PAMPTMA-r-OctMA) |

| 図3 肝ガン細胞(HepG2)に対する抗ガン高分子の細胞毒性試験。縦軸は細胞生存率。

(a)ブチルメタクリレート(BuMA)の導入量の影響。P3:カチオン性高分子(PAMPTMA),

P6:PAMPTMAに対するBuMAの導入モル比5%, P7: 10%, P8: 20%, P9: 30% (b)アルキル基の長さの影響。P7: BuMA 10%, P10: HexMa 10%, P11: OctMa 10%

|

図4 リン脂質膜とポリマーのコンタクト数。

BuMA10%導入ポリマー(赤)の方が10ns時点において2倍程度大きなコンタクト数を示す。

| 図5 MDシミュレーションにおけるスナップショット。

(a)PAMPTMA (b) PAMPTMA-r-BuMA

(b)ではポリマー主鎖配向が膜の分子配向に対してより平行であり、

細胞膜への吸着及び膜内へ侵入しやすい主鎖配向を持つ |

【用語説明】

細胞膜のアニオン性の細胞内リン脂質成分であり、通常は、細胞膜の内側に主に存在しています。しかし、ガン細胞では細胞膜表面に高頻度に発現しているといわれています。

核磁気共鳴(NMR)技術の一種で、磁場勾配を利用して、物質中の空間的な分布を可視化することができます。また、液体中の分子の拡散移動速度を測定する方法の一つです。

分子レベルで物質の構造や動きを計算するためのコンピュータシミュレーション手法です。原子や分子間の力を計算し、物質の構造や動きを時間発展させることができます。

令和5年1月30日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/01/30-1.html学生の柿﨑さんが第30回日本ポリイミド・芳香族系高分子会議にて優秀ポスター賞を受賞

学生の柿﨑 翔さん(博士前期課程2年、サスティナブルイノベーション研究領域、金子 達雄研究室)が第30回日本ポリイミド・芳香族系高分子会議にて優秀ポスター賞を受賞しました。

日本ポリイミド・芳香族系高分子会議では、芳香族系高分子を中心に幅広い分野における合成、材料分野を基軸として研究を展開する研究者・学生らの学術交流として、毎年研究発表会を開催しています。今年はコロナ禍を考慮しながらの対面形式で、令和4年12月10日に千葉県の東邦大学にて開催されました。

優秀ポスター賞は、発表会ポスターセッションにおいて優秀な研究発表を行った学生に授与されます。

■受賞年月日

令和4年12月10日

■発表者名

柿﨑翔、Yin Hongrong、高田健司、金子達雄

■発表題目

Syntheses of Photoresponsive poly(amide-ester)s using itaconic acid and cinnamic acid

■研究概要

本研究では、バイオ由来物質であるイタコン酸及びm-クマル酸を原料とした紫外線応答性ポリアミドエステルの合成に成功しました。得られたポリマーは二段階の溶融重縮合を経て合成され、m-クマル酸の組成の増加に伴って分子量並びにガラス転移点が上昇しました。さらに、当ポリマーから作製したフィルムに対して紫外線照射を行ったところ、m-クマル酸特有のE-Z異性化による凸変形が確認されました。これは、紫外線から得られるエネルギーを力に変換することができるバイオ由来ポリマーの開発に大きく寄与する研究になります。

■受賞にあたって一言

この度は、第30回日本ポリイミド・芳香族系高分子会議におきまして、このような賞をいただけたことを大変光栄に思います。本研究の遂行にあたり、日頃よりご指導をいただいている金子達雄教授、高田健司助教にこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。さらに、本研究に関して多くのご助言をいただきました研究室のメンバーに深く感謝いたします。

令和4年12月15日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2022/12/15-1.html学生の福田さんが令和4年度北陸地区高分子若手研究会において優秀ポスター賞を受賞

学生の福田 雄太さん(博士前期課程1年、物質化学フロンティア研究領域、山口 政之研究室)が令和4年度北陸地区高分子若手研究会において優秀ポスター賞を受賞しました。

高分子学会北陸支部は、毎年、高分子にかかわる若手の交流と研究の活性化を目的に、若手研究会を開催しています。今回、令和4年度北陸地区高分子若手研究会は令和4年11月19日に富山県立大学にて開催されました。

第一線で活躍している若手研究者の講演、および学生を中心としたポスター発表会が行われ、ポスターセッションでは、優れた若手発表者にポスター賞が授与されました。

■受賞年月日

令和4年11月19日

■発表題目

メゾ相からのa晶転移を利用したアイソタクチックポリプロピレンの高強度化

■受賞対象となった研究の内容

アイソタクチックポリプロピレン(iPP)は汎用プラスチックであり、安価で高強度であることから身の回りの様々なものに使われています。このiPPを成形する際に熱処理を工夫することにより試料の高強度化を図る研究を行っています。

■受賞にあたって一言

この度は北陸地区若手研究会において優秀ポスター賞を受賞できたことを大変うれしく思っています。受賞にあたって日頃から熱心に指導してくださる山口政之教授、木田拓充助教および研究室のメンバーに深くお礼申し上げます。

令和4年11月22日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2022/11/22-2.htmlサスティナブルイノベーション研究領域の高田助教が高分子学会 高分子研究奨励賞を受賞

サスティナブルイノベーション研究領域の高田 健司助教が公益社団法人高分子学会の高分子研究奨励賞を受賞しました。

高分子学会では、高分子学会年次大会、高分子討論会、ポリマー材料フォーラムにおいて発表、および、 論文発表若しくは特許出願、国際会議での発表など、顕著な研究活動をしているものを対象とし、高分子若手研究者の活発な研究を奨励するとともに、将来、高分子科学の発展のために貢献する人材を育成することを目的として高分子研究奨励賞を制定しています。

*参考:高分子学会ホームページ

■受賞年月日

令和4年5月26日

■研究題目

光機能性桂皮酸を基盤とした高機能バイオベース材料の開発

■研究概要

天然に存在する桂皮酸誘導体の光反応性を利用した、高耐熱、高強度材料の開発並びに光応答材料の研究に取り組んでまいりました。桂皮酸は、光に対して、E-Z異性化と[2+2]環化付加反応の2種類の反応性を有する一方で、それらの2種類の反応制御を通した材料開発の例は少ないです。我々はこれら桂皮酸の光反応性を制御することで、新たな桂皮酸二量体を設計し、高透明性ポリアミドや水溶性ポリイミドへの展開を達成しました。さらに、桂皮酸を主鎖に有したポリエステルを合成し、その光反応性を時間分解赤外分光法により評価することで、桂皮酸の有する2種類の光反応性に基づく変形メカニズムを解明するに至りました。

これらの研究成果は、天然由来物質の利用にとどまらず、新規な光機能性材料の開発に寄与するものであり、高分子研究奨励賞に値するものと認められました。

■受賞にあたって一言

この度、高分子学会より高分子研究奨励賞を頂くことができ誠に光栄に思います。また、本件の選考委員の皆様に深く感謝申し上げます。新たな研究分野を開拓できるように邁進してまいります。研究に関して多くのディスカッションとアドバイスをいただいた金子達雄教授はじめ、これまでにご指導いただいた先生方、先輩方、学生の皆様および研究費のご支援をいただいた関係各所にこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。

令和4年7月1日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2022/07/01-1.html学生のZHOUさんが第29回日本ポリイミド・芳香族系高分子会議において優秀ポスター賞を受賞

学生のZHOU, Jiabeiさん(博士前期課程2年、環境・エネルギー領域、金子研究室)が第29回日本ポリイミド・芳香族系高分子会議において優秀ポスター賞を受賞しました。

日本ポリイミド・芳香族系高分子系会議では、芳香族系高分子を中心に幅広い分野における合成、材料分野を基軸として研究を展開する研究者・学生らの学術交流として、毎年、研究発表会を開催しています。今年はコロナ禍の影響で対面&オンラインのハイブリッド型で、令和3年12月10日に開催されました。

優秀ポスター賞は、発表会ポスターセッションにおいて優秀な研究発表を行った学生に授与されます。

*参考:第29回日本ポリイミド・芳香族系高分子会議

■受賞年月日

令和3年12月10日

■発表者名

Zhou Jiabei、Zhong Xianzhu、Nag Aniruddha、高田健司、金子達雄

■発表題目

Toughening of Ultrahigh Thermoresistant Biopolybenzimidazoles by Forming Porous Structure

■研究概要

本研究では、スーパーエンジニアリングプラスチックの中でも特に高レベルの力学的・熱的安定性を有するポリベンズイミダゾールの多孔質化による高タフネス化に成功しました。シリカ粒子の分散・除去によるハードテンプレート法で多孔質ポリベンズイミダゾールフィルムを作製したところ、フィルムの力学物性が大きく向上する性質を見出しました。走査型プローブ顕微鏡によりポリベンズイミダゾール表面の力学強度を観測したところ、シリカ分散により生じた空孔周辺の靭性が著しく向上し、その空孔率が増えるごとに高靭性を示すことが分かりました。従来、ポリベンズイミダゾールは高い化学的安定性から物性の改質は困難でしたが、本研究で確立した方法を用いれば複雑な工程無しで、成型物の物性を改良することができ、材料開発における重要な手法となることが期待されます。

■受賞にあたって一言

この度は、第29回日本ポリイミド・芳香族系高分子会議におきまして、このような賞をいただけたことを大変光栄に思います。本研究の遂行にあたり、日頃よりご指導をいただいている金子達雄教授、高田健司助教にこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。さらに、VISTECのNag Aniruddha様、株式会社島津製作所の長野浩一様、および多くのご助言をいただきました研究室のメンバーに深く感謝いたします。

令和3年12月28日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2021/12/28-1.html学生の柿﨑さんが第70回高分子学会北陸支部研究発表会において優秀研究賞を受賞

学生の柿﨑 翔さん(博士前期課程1年、環境・エネルギー領域、金子研究室)が第70回高分子学会北陸支部研究発表会において高分子学会北陸支部優秀研究賞を受賞しました。

高分子学会北陸支部では、北陸地域を中心に幅広い分野における高分子科学を基軸として研究を展開する研究者・学生らの学術交流として、毎年、研究発表会を開催しています。今年はコロナ禍の影響で11月27日~28日にかけてオンラインにて開催されました。

優秀研究賞は、北陸支部研究発表会の「高分子化学部門」「高分子構造・高分子物理部門」「高分子機能部門」において、それぞれ優秀な研究発表を行った学生に授与されます。

■受賞年月日

令和3年11月28日

■研究題目、論文タイトル等

Syntheses of Polymer Composites of Itaconic Acid-derived Biobased Polyamide and Nylon 11

■研究者、著者

柿﨑翔、高田健司、金子達雄

■受賞対象となった研究の内容

本研究では、ヒマシ油から抽出される11-アミノウンデカン酸をベースとしたバイオナイロンに、同じくバイオ由来で得られるイタコン酸ベースバイオナイロンをコンポジット化することに成功しました。得られたバイオナイロンコンポジットにおける11-アミノウンデカン酸の組成が増えるごとに、成型物の伸び率が向上したことから、柔軟性に優れたバイオナイロンを得ることができました。さらに当該バイオナイロン成型物をタンパク質分解酵素であるペプシンにより処理したところ、樹脂が軟化し崩壊していく挙動を示しました。これは、生体内に入ったとしても臓器を傷つけずに排出されるなど、海洋プラごみ問題である海洋生物の誤飲事故などの防止につながる成果であり、特定の条件下でのみ分解する新しいバイオベースポリマー開発に大きく寄与する研究になります。

■受賞にあたって一言

この度は、第70回高分子学会北陸支部研究発表会におきまして、このような賞をいただけたことを大変光栄に思います。本研究の遂行にあたり、日頃よりご指導をいただいている金子達雄教授、高田健司助教にこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。さらに、多くのご助言をいただきました研究室のメンバーに深く感謝いたします。

令和3年12月16日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2021/12/16-1.html学生の浅井さんが第70回高分子討論会において優秀ポスター賞を受賞

学生の浅井 優作さん(博士後期課程融合科学共同専攻1年、物質化学領域、松見研究室)が第70回高分子討論会において優秀ポスター賞を受賞しました。

高分子討論会は、高分子科学に携わる研究者・技術者が研究成果の発表を行い、発表内容に関し、参加者と充実した討論およびコミュニケーションができる場を提供することを開催の基本方針としています。

優秀ポスター賞は、高分子討論会において優れたポスター発表を行った発表者を表彰するため授与されるもので、もって発表を奨励し、高分子科学ならびに同会の発展に資することを目的としています。

第70回高分子討論会は、9月6日~8日にかけてオンラインで開催されました。

■受賞年月日

令和3年9月8日

■発表題目

共役系高分子によるIrO2の電子構造制御と酸素発生反応触媒性能への効果

■研究者、著者

〇浅井優作、Rajashekar Badam、松見紀佳

■受賞対象となった研究の内容

電気化学的水分解による水素製造法はシンプルで有望な方法である。しかし、アノードにおける酸素発生反応(OER)は電気化学的水分解の律速段階であり、効率的な触媒が求められる。本研究ではIrO2の電子構造をポリチオフェン系高分子によって制御することで、先行研究と比較して電流密度10 mAcm-2における過電圧を10~70 mV低下させるOER触媒を見出すに至った。

■受賞にあたって一言

この度は、2021年度第70回高分子討論会におきまして、このような賞をいただけたことを大変光栄に思います。本研究の遂行にあたり、厳格かつ熱心にご指導を頂きました松見紀佳教授、Rajashekar Badam講師にこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。さらに、多くのご助言をいただきました研究室の皆様にこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。

令和3年11月4日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2021/11/04-2.htmlサスティナブルマテリアル国際研究拠点エクセレントコアセミナー「ナノシートと水溶性高分子の複合化による機能材料の設計」Functional materials' design by the hybridization of nanosheets and water soluble polymers

セミナーを下記のとおり開催しますので、ご案内します。

新型コロナウイルス感染症対策のため、ネット配信方式にてご参加いただきます。カメラ付きパソコン、スマホ、タブレットなどからご参加いただけます。

| 開催日時 | 令和3年10月28日(木)10:00~12:00 |

| 実施方法 | ネット配信方式 |

| 講演題目 | 「ナノシートと水溶性高分子の複合化による機能材料の設計」 Functional materials' design by the hybridization of nanosheets and water soluble polymers |

| 講 師 | Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology 教授 小川 誠 氏 |

| 参加申込 | 下記のお問い合わせ先へ前日までにご連絡ください。 (参加費無料) 【お問い合わせ】 北陸先端科学技術大学院大学 サスティナブルマテリアル国際研究拠点長 金子 達雄 (kaneko@jaist.ac.jp) |

物質化学領域の松村教授が高分子学会三菱ケミカル賞を受賞

物質化学領域の松村 和明教授が公益社団法人高分子学会三菱ケミカル賞を受賞しました。

高分子学会は、高分子科学の基礎ならびに高性能材料などの応用分野に関する幅広い研究分野を対象とした会員数10,000を超える学術団体です。

三菱ケミカル賞は、高分子科学に基礎をおき、技術、産業に寄与する独創的かつ優れた研究業績を挙げた研究者に授与される賞です。

*参考:高分子学会三菱ケミカル賞受賞者

■受賞年月日

令和3年9月7日

■研究題目

両性電解質高分子の凍結保護効果の解明と生体材料応用

■研究内容

細胞の凍結保存技術は古くから開発されており、保護物質であるジメチルスルホキシド(DMSO)などを添加する必要がありました。松村教授らは、DMSOに比べて毒性が低く、しかも活性の高い高分子系の新規凍結保護物質を新たに見いだしました。その機序が既存の物質と異なることをNMRを用いた独自の手法で明らかとし、この機序を用いた再生医療用組織の凍結保存にも挑戦しています。さらに、和牛の受精卵や精子の凍結保護剤として産業応用もされています。また、凍結濃縮という凍結現象を用いた細胞内への物質送達手法を開発するなど、高分子化学と低温生物工学双方向の異分野融合型研究を進めています。

以上、基礎から産業応用に至るまで独創的かつ優れた研究成果であると国内外から高く評価されています。

■受賞にあたって一言

高分子学会よりこの度、三菱ケミカル賞を頂くことができ誠に光栄に思います。さらに高分子化学の発展に尽力して参ります。共同研究者や研究室の学生さんならびに研究費をご支援いただいた関係各所に厚くお礼申し上げます。

令和3年9月17日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2021/09/17-1.html学生のGUPTAさんとPATNAIKさんが第70回高分子学会年次大会において優秀ポスター賞を受賞

学生のGUPTA, Agmanさん(博士後期課程3年、物質化学領域、松見研究室)とPATNAIK, Kottisa Sumalaさん(博士前期課程1年、物質化学領域、松見研究室)が第70回高分子学会年次大会において優秀ポスター賞を受賞しました。

高分子学会は、高分子科学と技術及びこれらに関連する諸分野の情報を交換・吸収する、さまざまな場を提供しています。会員はこれらの場を通じ、学術的向上や研究の新展開のみならず会員相互の人間的な触れ合いや国際的な交流を深めています。

優秀ポスター賞は、高分子学会年次大会において、優れたポスター発表を行った発表者に授与されるもので、もって発表を奨励し、高分子科学ならびに同会の発展に資することを目的としています。

第70回高分子学会年次大会は、5月26日~28日にかけてオンラインで開催されました。

■受賞年月日

令和3年5月28日

【GUPTA, Agmanさん】

■発表題目

リチウムイオン二次電池のシリコン系アノードを安定化する架橋型BIAN系共役系高分子

Crosslinked BIAN Polymer Matrices to Stabilize Silicon Anode in Lithium Ion Secondary Batteries

■研究者、著者

〇Agman Gupta, Rajashekar Badam, and Noriyoshi Matsumi

■受賞対象となった研究の内容

従来型のグラファイトの約10倍の理論放電容量を有しているシリコンは次世代リチウムイオン二次電池用の負極として多大な注目を集めており、活発な研究が展開されている。一方、充放電におけるシリコン粒子の大幅な体積膨張・収縮により粒子の破壊や表面被膜の破壊、集電体からの剥離が問題となり、実用に適した系の創出には至っていない。本研究ではBIAN型共役系高分子を1,6-ジブロモヘキサンとの四級化反応により架橋した高分子材料を負極バインダーとして検討した。その結果、1000サイクル以上にわたって約2500 mAhg-1(Si)の放電容量を維持し、卓越した特性を発現した。

■受賞にあたって一言

I am full of gratitude towards my Prof. Noriyoshi Matsumi for providing me with his immense support, encouragement, and guidance throughout my studies. Also, I am thankful to Senior lecturer Dr. Rajashekar Badam for his motivation and worthy insights that always encouraged me to work hard. I would like to thank MEXT and JST-Mirai (Grant Number: JP18077239) for providing financial support. I am thankful to all JAIST staff (teaching and non-teaching) for providing a healthy scientific environment with good facilities so that students like me can comfortably conduct quality research work. I am deeply motivated from within to pursue my passion for science and contribute to society by using my scientific endeavors for public benefit. In this regard, I have been studying and conducting research that is aimed towards developing Li-ion batteries with high energy density for future applications in portable electronic devices, electric vehicles (EVs), hybrid electric vehicles (HEVs), etc.

【PATNAIK, Kottisa Sumalaさん】

■発表題目

高速充放電能と長期耐久性を併せ持つバイオベース型リチウムイオン二次電池負極活物質

Bio-derived Lithium-ion Battery Anode Material for Fast Charging and Long-cycle Life

■研究者、著者

〇Kottisa Sumala Patnaik, Yueying Peng, Rajashekar Badam, Tatsuo Kaneko, and Noriyoshi Matsumi

■受賞対象となった研究の内容

今日、リチウムイオン二次電池研究において急速充放電技術の開発は最も重要な側面の一つとなっています。ガソリンスタンドでの数分の停車で給油可能なガソリン車と比較して、EV車の充電に要する長い充電時間は消費者心理に多大に影響し、技術の広範な普及への足かせとなっています。本研究では耐熱性のバイオベースポリマーであるポリベンズイミダゾールを焼成することにより得られた高濃度窒素ドープハードカーボンをリチウムイオン二次電池の負極活物質として用いることにより9分間での充電と1000サイクル以上のサイクル耐久性を同時に実現できることが見出されました。見出された知見を活かしつつさらなる系の発展が期待されます。

■受賞にあたって一言

At the outset, I want to express my heartfelt gratitude to Prof. Noriyoshi Matsumi for his invaluable guidance in my research work. I thank Prof. Tatsuo Kaneko for opportunity of collaboration under SIP project. I also want to thank Senior lecturer Dr. Rajashekar Badam for incessantly providing me with his suggestions at every step of my research work. I believe research has been very interesting for me especially because of extremely supportive lab mates. I am very grateful to every member of Matsumi Lab for helping me in many small and big ways to carry out my research work smoothly. Lithium ion batteries have brought a lot of convenience and comfort into our everyday life. Any research in this field adds a significant impact at large. I believe lithium-ion batteries have the potential to impact human life at even greater scale than they currently do. Fast charging batteries with long cycle life is one of the fields in maximum demand owing to their applicability in electric vehicles. The prospect of using a vehicle not powered by fossil fuel but delivering equivalent capability to a fossil fuel powered vehicle inspired me to carry out my research in this field of 'Fast Charging Lithium-ion Batteries". I intend to dedicate my future research endeavors in this field.

令和3年7月6日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2021/07/06-1.html高分子薄膜における水素イオンの界面輸送で新知見

|

| 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 国立大学法人 名古屋工業大学 学校法人立教学院 立教大学 国立大学法人 山形大学 |

高分子薄膜における水素イオンの界面輸送で新知見

ポイント

- カルボン酸基の濃度を制御した弱酸性高分子を合成し、水素イオンの輸送を薄膜状で評価

- カルボン酸基は、少なくとも二種類の状態で存在

- カルボン酸基が低濃度になると、カルボン酸基が薄膜界面により多く存在

- カルボン酸基の濃度の低下に伴い水素イオンの輸送経路は内部輸送から界面輸送が支配的

| 北陸先端科学技術大学院大学・先端科学技術研究科 物質化学領域の長尾 祐樹 准教授、スワンスントン アトチャヤ氏(大学院博士後期課程在籍)は、名古屋工業大学・大学院工学研究科 生命・応用化学専攻の山本 勝宏 准教授、立教大学・理学部の永野 修作 教授、山形大学・学術研究院(理学部主担当)の松井 淳 教授との共同研究で、燃料電池や生体活動等で重要となる水素イオンの輸送において、モデル高分子薄膜のカルボン酸基の濃度を制御することで、水素イオンの輸送経路が薄膜内部と界面で切り替わる現象を発見しました。本成果により、エネルギー変換システムの高度化やイオンを能動的に制御するための界面分子設計に関する研究の加速が期待されます。 本研究成果は、2021年5月21日(英国時間)に電気化学会刊行のElectrochemistry誌のオンライン版で公開されました。なお、本研究は日本学術振興会(JSPS)科研費基盤研究(C)、科研費基盤研究(B)、科研費 新学術領域研究「ハイドロジェノミクス」の支援を受けて行われました。 |

【研究背景と内容】

生体系ではタンパク質等の高次構造が、イオン輸送チャネルの制御を行い、イオン輸送の外場刺激応答を実現しています。また、生体材料界面でのイオン輸送は1960年代から議論が続いています。この機能を人工的に設計・構築することは未だ容易ではありません。長尾准教授らは、イオンの中でも水素イオンに着目し、水素イオンを人工的かつ能動的に制御するための要素技術に関して研究を推進してきました。

酸の素である水素イオンは、材料中を輸送されることで燃料電池や生体活動等のエネルギー変換システムで重要な役割を果たします。この水素イオンは、材料内部の非常に小さなスケールの通り道に沿って輸送されると考えられてきました。近年、エネルギー変換システムの高度化に伴い、高性能化のために材料の内部だけでなく端(エッジ)である界面の分子設計も重要視されています。しかし、材料界面における水素イオンの輸送に関する基礎研究は十分に行われていません。今回長尾准教授らは、生体材料ではなく、酸の素の一種であるカルボン酸基の濃度を制御した合成高分子を用いて、薄膜中の水素イオンの通り道について研究を実施しました。その結果、水素イオンが薄膜内部を通る道が不足すると、水素イオンは薄膜の表側と裏側に相当する薄膜界面に沿って輸送されることを明らかにしました。

本研究では、ポリスチレンと呼ばれる高分子の側鎖にカルボン酸基が化学修飾された高分子を合成しました(図1)。比較のためにカルボン酸基の濃度を高いものから低いものまで四種類合成しました。高分子を薄膜化し、赤外線を用いて分子構造を調べた結果、酸の素となるカルボン酸基の状態が少なくとも二種類あることがわかりました。一つはカルボン酸基が単体で存在する状態(フリーな状態)、もう一つは二つのカルボン酸基がお互いに向き合った二量体で存在する状態(ダイマー状態)でした。ダイマー状態は、二つの水素イオンが二つのカルボン酸基に挟まれた状態となり、水素結合と呼ばれる結合で安定化されています。研究グループは、カルボン酸基の濃度を高くすると、フリーな状態のカルボン酸基の量が相対的に増加し、ダイマー状態のカルボン酸基の量が減少する傾向を見出しました。さらに、カルボン酸基の濃度が低い場合には、フリーなカルボン酸基が薄膜の内部ではなく界面により多く存在することも明らかにしました。高分子薄膜中ではカルボン酸基は均一に存在しておらず、その濃度によって存在状態が異なることもわかりました。

この結果から研究グループは、カルボン酸基の濃度を低くすると、薄膜界面にフリーなカルボン酸基が集合し、水素イオンが薄膜内部ではなく界面に沿って輸送される仮説を検討しました。具体的には、水素イオン輸送の性能指標の一つにあたる水素イオン伝導度の評価を、インピーダンス法と呼ばれる手法を用いて実施しました。結果は仮説を裏付けるものであり、カルボン酸基の濃度が高い薄膜では、水素イオンが薄膜内部で輸送されることが支配的であるのに対して、カルボン酸基の濃度が低い薄膜では、水素イオンは薄膜内部ではなく薄膜界面に沿って輸送されることがわかりました(図2)。これはフリーなカルボン酸基が薄膜の内部ではなく界面により多く存在することと、薄膜内部には水素イオンの輸送にあまり寄与しないと思われるダイマー状態のカルボン酸基が多いためであると考えられます。この結果から、水素イオンは材料内部を必ずしも通らずに、通りやすい道があれば材料の端である界面に沿って輸送されることもあることが示されました。

図1 本研究に用いた高分子材料

図2 高分子薄膜における水素イオンが輸送されるイメージ。内部輸送(上)と界面輸送(下)

【今後の展開】

高分子材料中の水素イオンの輸送は、材料内部の通り道に沿って輸送されると考えられてきました。しかし本研究では、酸の素や構造の状況によっては、水素イオンは材料内部ではなく界面に沿った輸送が支配的になることがわかりました。このイオンの界面輸送は無機材料では既に知られていましたが、高分子材料においても界面輸送が可能であることから、界面の分子設計に活かせる可能性があります。また、これまで説明できなかった水素イオンの輸送現象の理解にアプローチすることもできるかもしれません。特にカルボン酸基は生体活動で重要な役割を担っています。今後長尾准教授らは、エネルギー変換システムの高度化に加え、イオン輸送の人工的かつ能動的な制御を目指して、得られた知見を活かしていきます。

【研究資金】

・日本学術振興会(JSPS)科研費 基盤研究(C)(JP18K05257)

・日本学術振興会(JSPS)科研費 基盤研究(B)(JP21H01997)

・日本学術振興会(JSPS)科研費 新学術領域研究「ハイドロジェノミクス」(JP21H00020)

【論文情報】

| 雑誌名 | Electrochemistry |

| 題名 | "Interfacial and Internal Proton Conduction of Weak-acid Functionalized Styrene-based Copolymer with Various Carboxylic Acid Concentrations" |

| 著者名 | Athchaya Suwansoontorn, Katsuhiro Yamamoto, Shusaku Nagano, Jun Matsui, Yuki Nagao* |

| 掲載日 | 2021年5月21日(英国時間)に著者原稿版がオンラインで掲載 |

| DOI | 10.5796/electrochemistry.21-00042 |

令和3年5月28日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/05/28-1.html高分子化合物による細胞の凍結保護効果の機序を解明-再生組織などの長期保存技術の開発に貢献-

|

北陸先端科学技術大学院大学 理化学研究所 |

高分子化合物による細胞の凍結保護効果の機序を解明

-再生組織などの長期保存技術の開発に貢献-

ポイント

- 高分子化合物による細胞の凍結保護効果の機序の一端を解明。

- 細胞凍結保護効果を説明するため初めて固体NMRの手法を応用し、細胞の脱水制御に伴う細胞内氷晶抑制効果を説明した。

- この手法を利用することで、新しい効果的な凍結保護物質の分子設計が可能となり、再生医療分野などへの応用が期待できる。

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)先端科学技術研究科物質化学領域 松村和明教授、ラジャン・ロビン助教、理化学研究所放射光科学研究センターNMR先端応用・外部共用チーム 林文晶上級研究員、長島敏雄上級研究員らの研究グループは、高分子化合物による細胞の凍結過程における保護作用機序を明らかにした。 本研究成果は、細胞への毒性や分化への影響が低い凍結保護高分子の設計指針を明らかとすることで、再生医療分野で必要とされる幹細胞や再生組織などの効率的な凍結保存技術の開発に貢献することが期待できる。 本研究成果は、Springer Nature発行の科学雑誌「Communications Materials」誌に2021年2月9日オンライン版で公開された。なお、本研究は日本学術振興会科研費、キヤノン財団、文部科学省大学連携バイオバックアッププロジェクト、文部科学省先端研究施設共用促進事業の支援を受けて行われた。 |

【研究の背景】

医学生物学研究に必要な細胞は、細胞バンクなどから凍結状態で入手できる。細胞の凍結保存技術自体は1950年代に確立されており、おもにジメチルスルホキシド(DMSO)[*注1]が保護物質として細胞懸濁液に添加され、液体窒素温度にて凍結保存されている。一般的な樹立細胞などは既存の保存技術で問題なく保存可能な細胞が多いが、受精卵などの生殖細胞、ES細胞やiPS細胞[*注2]などの特殊な幹細胞などの中には凍結保存が困難なものが多く、効率的な保存技術の開発が望まれている。また、汎用保護剤であるDMSOは毒性があり、分化[*注3]への影響もあることから再生医療分野では代替の物質の開発が望まれているが、この半世紀ほどは新しい凍結保護物質の報告はほとんど見られなかった。高分子系の保護物質は細胞膜を容易には透過しないため、細胞への毒性や分化への影響を低くすることが可能である一方、細胞外から凍結保護を行うということから開発は困難とされてきた。2009年に松村らが両性電解質高分子[*注4]による凍結保護作用を発表し[1]、その後、多くの細胞種で凍結保護効果が確認されてきた。また、急速に凍結することで細胞内外の水の結晶化を抑制するガラス化保存技術[*注5]にも両性電解質高分子が利用され、受精卵や胚[2]や軟骨細胞シート[3]、スフェロイド[*注6] [4]などの保存に成功した。また、高分子化合物による凍結保護物質の報告は世界中で近年になって非常に多く行われており、多くの分野での応用が期待されている。しかしながら、その具体的なメカニズムはわかっていない。

【研究成果と手法】

これまでDMSOなどの低分子による細胞膜透過性の凍結保護物質については、細胞内の水の結晶化を抑制することが主な機序として報告されてきている。しかし、高分子凍結保護剤の細胞外からの保護作用の機序は詳細にはわかっておらず、最近の論文では細胞外の氷の結晶(氷晶)の成長抑制作用と説明されている。確かに氷晶は物理的に細胞を破壊するため、その抑制が重要であることは間違いがないが、一方で、細胞内に大きな氷晶が形成されることは、細胞内小器官の破壊を伴う致命的なダメージを与えるとされているため、細胞内氷晶の形成が抑制されていることが考えられる。細胞内氷晶の形成については、一般的には顕微鏡などで観察されるが、凍結時の細胞内の現象を正確に捉えることが難しいため、はっきりしたことは分からない状況であった。

研究グループらは、両性電解質高分子溶液の凍結保護の分子メカニズムを調べるため、固体NMR[*注7]の手法を初めて応用し、凍結保護という複雑かつ多面的な現象の特徴を塩や水、高分子の運動と状態からの視点で解き明かすことに成功した。

両性電解質高分子であるカルボキシル基導入ポリリジン(PLL-(0.65) (図1))溶液、比較対象として、凍結保護効果の高いDMSO溶液、凍結保護効果のあまり見られないアルブミン(BSA)溶液、ポリエチレングリコール(PEG)溶液、保護効果のない生理的食塩水について、0℃から-41℃までの水分子および塩(イオン)の運動性を固体NMR測定により評価した。その結果、低温時の水の運動性がPLL-(0.65)溶液において他の溶液に比べ顕著に抑制され粘性が上昇することがわかった(図2)。凍結条件下では、この粘性の高いポリマー溶液が細胞の周辺を取り囲むことにより、細胞内への氷晶の侵入による細胞内氷晶形成を抑制していることが示唆される。また、PLL-(0.65)溶液中では高分子鎖にNaイオンがトラップされ、低温域でのNaイオンの運動性が低下していることも確認された(図3)。これにより、浸透圧に寄与するNaイオンの濃度がPLL(0.65)溶液において低下し、急激な脱水を抑制し、温和な条件でかつ十分に細胞内を脱水できる最適条件を達成していることが細胞内氷晶の形成の抑制を示唆する結果となった。これらの機序を図4に模式図として表す。低温時に高分子が塩や水を包含した会合体を形成し、それらの運動性が低下することで温和な条件でかつ十分に脱水が起こると共に、細胞外溶液の粘性の上昇に伴う細胞外氷晶の成長も抑えられ、結果的に細胞内氷晶の形成が抑制されることが細胞の凍結保護を可能としていることが考えられる。この機序は細胞内に浸透する既存の凍結保護剤と異なることから、新たな機序に基づく凍結保護剤の開発につながる研究成果である。

【今後の展開】

固体NMR測定により高分子や塩、水の分子運動の観点から細胞凍結保護高分子の新規機序について考察することが可能となった。この手法により効果の高い凍結保護剤の設計指針が得られることが期待される。また、細胞だけでなく、再生組織などの2次元3次元の生体組織などの効率的な保存法、保存剤の開発に役立つことが期待できる。

図1 本研究で使用した両性電解質高分子であるカルボキシル化ポリリジンの構造。PLL-(0.65)は、コハク酸付加部位(m)が65%であるものを示す。 |

図2 1H NMRの水のピーク幅の温度依存性。PLL-(0.65)に顕著な広幅化が見られ、低温での粘性の急上昇が確認された。 |

図3 a) 23Na NMRのピーク面積から、各溶液中の凍結下、氷と共存する溶液状態にあるNaイオンの量を評価した。凍結下のPLL-(0.65)溶液において、溶液として振舞うNaイオンの量が低下した。b)Naイオン量から系中のNaCl濃度を計算した結果。PLL-(0.65)溶液中のNaCl濃度は温度低下と共に速やかに上昇し、低温下で緩やかに下降する。これは速やかかつ適度な細胞の脱水による細胞内氷晶形成の抑制を示唆している。 |

図4 PLL-(0.65)溶液による細胞の凍結保護効果の模式図。低温凍結下、1) 高分子が高い粘性を持つ会合体(マトリックス)を形成することで、細胞外からの氷核の流入を阻止し、2) 塩や水をマトリクス内にトラップすることにより、凍結後の脱水を温和な条件で制御するという2つの効果で細胞内の氷晶形成を抑制している。また、マトリックス形成による粘度上昇は、氷晶が細胞膜を刺激する事による細胞内氷晶形成も抑制していることが示唆された。 |

【参考文献】

[1] Matsumura K, Hyon SH, Polyampholytes as low toxic efficient cryoprotective agents with antifreeze protein properties. Biomaterials 30, 4842-4849 (2009)

[2] Kawasaki Y, Kohaya N, Shibao Y, Suyama A, Kageyama A, Fujiwara K, Kamoshita M, Matsumura K, Hyon S-H, Ito J, Kashiwazaki N. Carboxylated ε-poly-L-lysine, a cryoprotective agent, is an effective partner of ethylene glycol for the vitrification of embryos at various preimplantation stages. Cryobiology, 97, 245-249 (2020)

[3] Hayashi A, Maehara M, Uchikura A, Matsunari H, MatsumuraK, Hyon SH, Sato M, Nagashima H. Development of an efficient vitrification method for chondrocyte sheets for clinical application. Regenerative Therapy, 14, 215-221 (2020)

[4] Matsumura K, Hatakeyama S, Naka T, Ueda H, Rajan R, Tanaka D, Hyon SH. Molecular design of polyampholytes for vitrification-induced preservation of three-dimensional cell constructs without using liquid nitrogen. Biomacromolecules, 21, 3017-3025 (2020)

【用語解説】

注1 ジメチルスルホキシド(DMSO)

分子式C2H6SOの有機溶媒の一種。実験室レベルから工業的規模に至るまで広く溶媒として使用される他、10%程度の溶液は細胞の凍結保存として使用されている。

注2 ES細胞やiPS細胞

多能性幹細胞の一種。ES細胞は胚性幹細胞、iPS細胞は人工多能性幹細胞の略である。生体外にて、理論上ほぼすべての組織に分化する分化多能性を保ちつつ、ほぼ無限に増殖させることができるため、有力な万能細胞の一つとして再生医療への応用が期待されている。現在はDMSOを使用した保存液で保存されているが、DMSOの分化への影響が危惧される。

注3 分化

多細胞生物において、個々の細胞が構造機能的に変化すること。

注4 両性電解質高分子

一分子中にプラスとマイナスの電荷を共にもつ高分子化合物。

注5 ガラス化保存技術

受精卵などの保存によく用いられている超低温保存の一つ。凍結時においても氷の結晶を形成しにくい溶質濃度の高いガラス化液を用い、保存した細胞が氷による物理的傷害を受けにくい。

注6 スフェロイド

三次元的な細胞のコロニーで、再生医療の組織形成のビルディングブロックとして期待されている。

注7 固体NMR

固体NMRとは固体試料を観測対象とした核磁気共鳴 (NMR) 分光法で、方向依存的な異方性相互作用の存在のため共鳴線の線幅が広いのが特徴である。通常、共鳴線の先鋭化のため、試料を静磁場に対してマジック角(54.7°)傾けて、超高速で回転(MAS:Magic Angle Spinning)させて測定を行う。本研究では、温度制御装置を備え付けた固体MAS検出器により、プロトンとナトリウムの核磁気共鳴スペクトルを測定し、低温時の水やNaイオン、高分子の運動性について議論した。

【論文情報】

| 掲載誌 | Communications Materials(Springer Nature) |

| 論文題目 | Molecular mechanisms of cell cryopreservation with polyampholytes studied by solid-state NMR |

| 著者 | Kazuaki Matsumura, Fumiaki Hayashi, Toshio Nagashima, Robin Rajan,Suong-Hyu Hyon |

| 掲載日 | 2021年2月9日10時(英国時間)にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1038/s43246-021-00118-1 |

令和3年2月9日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/02/post_588.html