研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。学生の熊倉さんが2019年度第68回高分子学会北陸支部研究発表会において優秀研究賞を受賞

学生の熊倉 拓哉さん (博士前期課程 2 年、環境・エネルギー領域、金子達雄研究室) が2019年度第68回高分子学会北陸支部研究発表会において優秀研究賞を受賞しました。

高分子学会北陸支部では、北陸地域を中心に幅広い分野における高分子科学を基軸として研究を展開する研究者・学生らの学術交流として、毎年、研究発表会を開催しています。

優秀研究賞は、高分子学会北陸支部研究発表会の「高分子化学部門」と「高分子構造・高分子物理部門」、「高分子機能部門」のそれぞれにおいて、優秀な研究発表を行った学生に授与されます。

今回、第68回高分子学会北陸支部研究発表会は、11月30日~12月1日にかけて石川県金沢市で開催されました。

■受賞年月日

令和元年11月30日

■発表者名

熊倉拓哉、高田健司、金子達雄

■発表題目

2,5-ビス(アミノメチル)フランを用いたバイオベースポリウレアの合成と熱応答性の評価

■研究概要

本研究では、実際に微生物生産されたバイオ由来 2,5-ビス(アミノメチル)フランを原料として、熱により自己修復性を示すポリウレアゲルの合成法を確立した。主鎖に反応性を有するフランが配置されたポリウレアは、ビスマレイミド類と共存させることで Diels-Alder 反応を起こしゲル化する。このゲルは加熱することで溶融し、冷却することで固化する熱可塑的な挙動を示すことを明らかにした。さらに、ゲルを切断した後、切断面を張り合わせ加温することで接着するという自己修復能力も見出した。以上の成果は、新たなバイオベースポリマー材料を開発しただけでなく、高機能樹脂への展開も可能であるなど、バイオベースポリマーの汎用性を拡大するものである。

■受賞にあたって一言

この度は、第68回高分子学会北陸支部研究発表会におきまして、このような賞をいただけたことを大変光栄に思います。本研究の遂行にあたり、日頃よりご指導をいただいている金子達雄教授、桶葭興資講師、高田健司特任助教、Kumar Amit特任助教にこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。さらに、多くのご助言をいただきました研究室のメンバー、およびバイオモノマー原料を提供していただいた株式会社日本触媒さまに深く感謝いたします。

令和元年12月13日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2019/12/13-1.html学生の舟橋さんが令和元年度International Workshop on Japan-South-East Asia Collaboration Hub of Bioplastics StudyにてBEST POSTER AWARDを受賞

学生の舟橋 靖芳さん (博士後期課程1年、環境・エネルギー領域、金子研究室) が令和元年度International Workshop on Japan-South-East Asia Collaboration Hub of Bioplastics StudyにてBEST POSTER AWARD を受賞しました。

Japan-South-East Asia Collaboration Hub of Bioplastics Study (日本―東南アジアバイオプラスチック共同研究拠点)は、日本と東南アジア諸国のバイオプラスチックの研究者が一同に会し、研究者の密な交流に基づきバイオプラスチック研究の共同研究拠点を形成することを目指すプロジェクトです。International Workshop on Japan-South-East Asia Collaboration Hub of Bioplastics Studyは、高分子科学を中心とした研究を展開する若手研究者の交流と、更なる研究の活性化を目的として開催されました。幅広い高分子科学の研究分野を融合することによる新規材料の研究・開発を目指し、著名な研究者の講演および、学生を中心としたポスター発表や交流会が行われました。このうち、ポスターセッションでは、特に優れた発表を行った学生へBest Poster Awardが授与されます。

■受賞年月日

令和元年9月27日

■発表者名

Yasuyoshi Funahashi, Kenji Takada, Amit Kumar, Tatsuo Kaneko

■発表題目

Preparation of water soluble, high-performance biopolyamides with alkaline earth/alkali metals

■研究概要

本研究では、微生物から誘導可能な化合物の一種である 4-アミノ桂皮酸を原料としたポリアミド (高耐熱・高透明性・高強度材料の一種) の合成と水溶性の制御を目的とした。4-アミノ桂皮酸由来のポリアミドは非常に高い熱力学物性を示したが、特定の有機溶媒にしか溶けない性質があり、取り扱いに問題があった。本研究ではポリアミドの分子構造に着目し、水溶性の付与、並びに不溶化を行う条件を見出した。これにより、ポリアミドの取り扱いの問題を解決するだけでなく、物性の向上と材料の応用範囲を拡大することが可能となった。

■採択にあたって一言

このような賞を頂き大変光栄に思います。本研究の遂行にあたり、厳格なご指導を頂きました金子達雄教授、桶葭興資講師、高田健司特任助教、Amit Kumar特任助教には厚く御礼申し上げます。また多くのご助言を頂きました研究室のメンバーおよび共同研究者の方々に深く感謝いたします。

令和元年10月23日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2019/10/23-2.html学生の野田さんが15th IUPAC International Conference on Novel Materials and their SynthesisにてExcellent Poster Prizeを受賞

学生の野田 拓海さん (博士後期課程1年、環境・エネルギー領域、金子研究室) が15th IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) International Conference on Novel Materials and their Synthesisにて Excellent Poster Prize を受賞しました。

Novel Materials and their Synthesis (NMS-XV) では、材料科学を基盤とした研究を展開する研究者による学術交流と、更なる研究の活性化を目的として毎年、国際学会を開催しています。有機、無機を問わず、多岐にわたる材料開発研究を一つの学会にまとめることで他の研究分野を融合し、新規材料の研究・開発を展開することを目的として、各分野の研究者の講演および、ポスター発表や交流会が行われます。このうち、ポスターセッションでは、特に優れた発表を行った研究者へExcellent Poster Prizeが授与されます。

■受賞年月日

令和元年9月10日

■発表者名

Takumi Noda、Kenji Takada、Amit Kumar、Tatsuo Kaneko

■発表題目

Synthesis of Biopolyamides from 4-Aminocinnamoyl Photodimers with Different Bending Angles

■研究概要

高分子材料の物性は主鎖構造中の屈曲構造に大きく影響を受けます。本研究では微生物産生物質である4-アミノ桂皮酸から三種の屈曲角が異なる二量体を合成し、これらを用いたポリアミドの物性評価を行いました。その結果、最も直線状に近い二量体から合成したポリアミドが優れた耐熱性を有することを明らかにしました。

■受賞にあたっての一言

この度、15th IUPAC International Conference on Novel Materials and their Synthesisにおきまして、Award Letter to Excellent Poster Prizeをいただけたことを大変光栄に思います。本研究を進めるにあたり熱心にご指導をいただきました、金子達雄教授、桶葭興資講師、高田健司特任助教、Amit Kumar特任助教にこの場をお借りして心より御礼申し上げます。さらに、多くのご助言をいただきました研究室のメンバーおよびスタッフの方々に深く感謝いたします。

令和元年10月23日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2019/10/23-1.html学生のYAOさんが第68回高分子討論会において優秀ポスター賞を受賞

学生のYAO, Yuzeさん(博士前期課程2年・物質化学領域・長尾研究室)が第68回高分子討論会において優秀ポスター賞を受賞しました。

高分子討論会は、高分子科学に携わる研究者・技術者が研究成果の発表を行い、発表内容に関し、参加者と充実した討論およびコミュニケーションができる場を提供することを方針とし、開催されます。今回、第68回高分子討論会は、9月25日~27日にかけて、福井県福井市で開催されました。

■受賞年月日

令和元年9月27日

■研究題目、論文タイトル等

高プロトン伝導性半脂環式アルキルスルホン化ポリイミド薄膜におけるリオトロピック液晶性と組織構造

■研究者、著者

Yuze Yao, Hayato Watanabe, Mitsuo Hara, Shusaku Nagano, Yuki Nagao

■受賞対象となった研究の内容

固体高分子形燃料電池は、電気化学反応によって燃料の化学エネルギーから電気を取り出す電池です。この電池の高性能化のためには、燃料電池反応が起こる触媒層において、プロトンを円滑に輸送するアイオノマーと呼ばれる高プロトン伝導性高分子が必要です。本研究では、新規に合成されたスルホン化ポリイミド薄膜が、これまでの知見を超えて、10-1 S cm-1オーダーの高プロトン伝導率を示しただけでなく、その高プロトン伝導性が高分子の組織構造に由来することを見出しました。

■受賞にあたっての一言

このような名誉ある賞をいただくことができ、大変光栄に思います。本研究において熱心なご指導をいただきました長尾准教授と名古屋大学の永野修作先生をはじめ、多くのご助言をいただきました研究室の皆様にこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。

令和元年10月18日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2019/10/18-1.htmlエクセレントコアシンポジウムの開催について

標題について、エクセレントコア「天然マテリアル」研究拠点シンポジウム(第11回サクラン研究会 年次大会)を下記のとおり開催しますので、ご案内いたします。

本シンポジウムは、天然マテリアル、特に本学にて発見されたサクランに関する研究のさらなる発展を目指し、幅広い分野の研究者との相互交流・意見交換を行うために本学のエクセレントコア「高性能天然由来マテリアル開発拠点」及びサクラン研究会が開催するものです。

参加は無料となっており、事前の参加申込み等も必要ありませんので、奮ってご参加下さい。

| 開催日時 | 令和元年10月25日(金) 10:00~17:50 |

| 会 場 | マテリアルサイエンス系 小ホール |

| プログラム | 司会 金子 達雄 北陸先端科学技術大学院大学 教授(環境・エネルギー領域)

座長 三俣 哲 新潟大学 研究教授

座長 岡島 麻衣子

|

学生のSAARIさんがNovel Trends in Rheology VIII(NTR VIII)においてBest Poster Awardを受賞

学生のSAARI,Riza Asma A Bintiさん(博士後期課程1年、物質化学領域、山口政之研究室)が Novel Trends in Rheology VIII (NTR VIII) においてBest Poster Awardを受賞しました。

Novel Trends in Rheologyは、レオロジー分野における最近の研究を取りあげる国際会議で、今回はチェコのズリーンにあるTomas Bata Universityにおいて、2019年7月30日~31日にかけて開催されました。

■受賞年月日

令和元年7月31日

■発表題目

Effect of Metal Salt Incorporation on the Structure and Properties for Poly(Vinyl Alcohol)

■著者

Riza Asma'a Binti Saari, Ryosuke Tsuyuguchi, Masayuki Yamaguchi

■発表内容

特殊な塩を添加したポリビニルアルコール水溶液の構造とレオロジー特性について研究を行った。塩の添加はPVA分子間の水素結合を低減させ、その結果、水溶液の粘度が低下する。本特性は湿式紡糸において分子配向を高め、高強度な繊維を得るために重要な役割を果たす。

■受賞にあたっての一言

The conference was a "life changing experience" and it is such a great honor for me to receive this award. Special thanks to Prof. Masayuki Yamaguchi for the continuous support and guidance. I would also like to thank all my lab. members and family for always being there for me. I hope I can do much better in the future.

令和元年8月6日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2019/08/06-1.html学生の蜂須賀さんがThe European Polymer Congress 2019においてSpringer Poster Awardを受賞

学生の蜂須賀 良祐さん(博士後期課程3年、物質化学領域、山口政之研究室)がThe European Polymer Congress 2019 (EPF 2019)においてSpringer Poster Awardを受賞しました。

The European Polymer Congressは、ヨーロッパでのポリマー分野における最も重要な国際会議で、今回、The European Polymer Congress 2019 (EPF 2019) は2019年6月9日~14日にかけてギリシャのヘルソニソスで開催されました。

■受賞年月日

令和元年6月14日

■発表題目

Interphase transfer of plasticizer between two immiscible polymers

■著者

蜂須賀良祐、猪俣俊紀、山口政之

■発表内容

非相溶な異種高分子対を混合すると相分離構造を形成する。そこに低分子化合物を添加すると、多くの場合、各高分子の相に溶解する。各相への低分子の溶解量は相溶性によって決定づけられるが、本研究では、その溶解量が温度によって変化することを証明した。本現象を材料設計に応用することで、温度変化に応じて振動吸収性や透明性・発色性などさまざまな物性を操作することが可能になる。

■受賞にあたっての一言

この度、The European Polymer Congress 2019においてSpringer Poster Awardを受賞することができ、大変光栄に思います。この場をお借りし、本研究を進めるにあたりご指導を頂きました山口教授、共同研究者の猪俣さんに厚く御礼申し上げます。これからも今回の受賞に満足することなく、研究に対して真摯に向き合い、精進する所存です。

令和元年7月12日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2019/07/12-1.html環境・エネルギー領域の桶葭講師が公益財団法人高分子学会2018年度高分子研究奨励賞を受賞

環境・エネルギー領域の桶葭 興資講師が公益財団法人高分子学会2018年度高分子研究奨励賞を受賞しました。

高分子研究奨励賞は、公益財団法人高分子学会が、高分子学会年次大会等において活発に発表あるいは活動している若手会員を対象に、将来、高分子科学の発展のために貢献する人材を育成することを目的に制定しているものです。

*参考

高分子学会ホームページ

■受賞年月日

令和元年5月30日

■研究題目

界面制御による多糖の自己組織化と機能性材料の設計

■受賞概要

桶葭興資氏は、多糖水溶液が乾燥界面で起こす散逸構造の研究を行ってきた。特に、自然界にある乾燥環境が多糖に与える影響に着目し、自己組織化によるユニークなパターン形成を見出している。多糖は光合成によってつくられた重要な天然由来物質の一つで持続可能社会の構築に必須でありながらも、その多様な潜在能力を活かした先端材料として普及が進んでいない。本研究では、自己集合性多糖水溶液の界面制御下、マクロ空間を分割する現象を見出すと同時に、三次元的な配向化技術の構築に成功した。高分子科学、コロイド科学、界面化学など多方面にわたる学問分野において意義深い。また、ゲルや液晶を主とした機能性ソフトマテリアルの開発に重要な一手となり、産学面への貢献も期待される。これらの研究成果は、高分子の自己組織化の解明に貢献するとともに、機能性材料設計に重要な指針を与えるものであり、高分子研究奨励賞に値するものと認められた。

■受賞にあたっての一言

大変名誉ある賞を頂き大変嬉しく存じます。高分子学会、選考委員会、および北陸支部の皆様に深く感謝申し上げます。また、本学金子達雄教授はじめ共同研究者の皆様、ご助言頂いた研究室の皆様にこの場をお借りして深く御礼申し上げます。科学技術の発展に貢献すべく誠心誠意励んで参ります。

令和元年6月4日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2019/06/04-01.html応用物理学領域の富取教授らの研究成果が国際学術誌Advanced Materials Interfaces 誌のInside Back Coverに採択

応用物理学領域の富取 正彦教授、高村 由起子准教授、アントワーヌ・フロランス講師らの研究成果が国際学術誌Advanced Materials Interfaces に掲載され、フロランス講師による図がInside Back Cover(裏表紙内面)に採択されました。

この論文は、本学博士後期課程の修了生・野上真さんが実施した「副テーマ研究」が基になりました。副テーマ研究は本学が創設以来行ってきた制度です。学生が所属する主研究室を越えて他研究室で活動し、経験や研究の枠を広げるとともに、科学技術の融合を図ろうというものです。この成果はその良い一例と言えるでしょう。

■掲載誌

Advanced Materials Interfaces

■著者

Makoto Nogami, Antoine Fleurence, Yukiko Yamada‐Takamura, Masahiko Tomitori

■論文タイトル

Nanomechanical Properties of Epitaxial Silicene Revealed by Noncontact Atomic Force Microscopy

■論文概要

本研究では、原子レベルの分解能を持つ非接触原子間力顕微鏡(nc-AFM)を用いて、2次元材料として注目を集めているシリセン(シリコンの同素体)のナノスケールでの力学特性の解明に挑みました。nc-AFMが持つ力学的散逸エネルギーの測定能力も活用し、エピタキシャル成長したシリセンが示す特異な柔軟性・原子の変位挙動、周期的縞状構造の歪み分布に関する新たな知見を得ました。この成果は、ナノスケールの新奇デバイス作製の基盤となることが期待されます。

論文詳細:https://doi.org/10.1002/admi.201801278

Inside Back Cover詳細: https://doi.org/10.1002/admi.201970014

平成31年2月1日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2019/02/01-3.html学生の舟橋さんが平成30年度北陸地区高分子若手研究会にて奨励賞(ポスター賞)を受賞

学生の舟橋 靖芳さん(博士前期課程2年、環境・エネルギー領域、金子研究室)が平成30年度北陸地区高分子若手研究会にて奨励賞(ポスター賞)を受賞しました。

高分子学会北陸支部では、高分子科学を基軸として研究を展開する若手の交流と、更なる研究の活性化を目的として、毎年若手研究会を開催しています。高分子科学と他の研究分野を融合することによる新規材料の研究・開発に従事し、活躍している研究者の講演および、学生を中心としたポスター発表や交流会が行われます。このうち、ポスターセッションでは、優れた発表を行った学生へポスター賞が授与されます。

■受賞年月日

平成30年11月16日

■発表者名

舟橋靖芳、吉中陽平、高田健司、金子達雄

■発表題目

「4-アミノ桂皮酸由来水溶性ポリアミドの合成と力学物性評価」

■研究概要

本研究では微生物から誘導される化合物の一種である4-アミノ桂皮酸を原料としたポリアミド (高耐熱・高透明性・高強度材料の一種)の合成と高機能化を目的とした。4-アミノ桂皮酸由来のポリアミドは非常に高い力学物性を示したが、特定の有機溶媒にしか溶けない性質があり取り扱いに問題があった。本研究ではポリアミドの分子構造に着目し、水に溶ける性質を付与した。これにより、ポリアミドの取り扱いの問題を解決するだけでなく材料の複合化や機能化の幅を拡大することが可能となった。

■受賞にあたって一言

このような賞を頂き大変光栄に思います。本研究の遂行にあたり、厳格なご指導を頂きました金子達雄教授、桶葭興資講師、高田健司特任助教には厚く御礼申し上げます。また多くのご助言を頂きました研究室のメンバーおよび共同研究者の方々に深く感謝いたします。

平成30年11月26日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2018/11/26-2.html環境・エネルギー領域の高田特任助教が公益財団法人京都技術科学センターの研究開発助成に採択

環境・エネルギー領域の高田 健司特任助教が公益財団法人京都技術科学センターの研究開発助成に採択されました。

公益財団法人京都技術科学センターでは、近畿地方及び周辺地域 (北陸3県、中・四国地方) の理工学系学部あるいは大学院研究科を有する大学 (付置研究所を含む) 及び工業高等専門学校並びに公的試験研究機関に所属し、科学技術分野において将来の発展を期待される優秀な研究開発を行う若手研究者に対して、研究開発費の助成を行っています。

■採択期間

平成30年度より1年間

■研究課題

「リビング重合を利用した桂皮酸由来多官能性高分子の合成」

■研究概要

近年、急速に発展している天然物由来高分子をより高機能なものにするため、本研究では多数の官能基を有した桂皮酸系高分子の分子量及び構造を制御して合成することを目的としています。桂皮酸は木材にも多く含まれる多官能性分子であり、これを高分子化することで上記目標の達成および新規材料の開発を目指しています。

■採択にあたって一言

本研究課題を採択頂き大変嬉しく存じます。天然物のリビング重合は学生のころから興味があった分野でしたので、本研究に助成していただく京都技術科学センター、および本助成の選考委員会の皆様に深く感謝申し上げます。また、本研究に関して多大なアドバイスをいただいた金子達雄教授はじめ、様々な知見を頂いた研究室の皆様にこの場をお借りして深く御礼申し上げます。これを励みに研究を加速できればと思います。

平成30年9月12日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2018/09/12-1.html環境・エネルギー領域の水田・マノハラン研究室の研究成果が王立化学会(Royal Society of Chemistry)の国際学術誌 Nanoscale (IF: 7.233)のinside front coverに採択

環境・エネルギー領域の水田・マノハラン研究室の研究成果が王立化学会(Royal Society of Chemistry)の国際学術誌 Nanoscale (IF: 7.233)のinside front coverに採択されました。

■掲載誌

Nanoscale 10(26), 12349-12355, 2018

■著者

Ngoc Huynh Van(博士研究員), Manoharan Muruganathan, Jothiramalingam Kulothungan(博士研究員)and Hiroshi Mizuta

■論文タイトル

Fabrication of a three-terminal graphene nanoelectromechanical switch using two-dimensional materials

■論文概要

異種2次元材料をヘテロ積層したスタック構造を用いて、オフ状態では物理的に切り離されたチャネル構造を有する3端子型のグラフェンナノ電子機械(3T-GNEM)スイッチを初めて開発しました。六方晶窒化ホウ素(h-BN)を誘電層として用い、最上部の可動グラフェン両持ち梁をドレインに、また固定グラフェン膜をソースおよびゲートとして設けました。これらを縦に積層化することで小さな素子面積を実現しています。スイッチのオフ状態では、ドレイン‐ソース間に空隙が存在しますが、最下部のグラフェンゲートに電圧を印加することで、オン状態では、最上部の両持ち梁グラフェンドレインが機械的に変位してグラフェンソースに電気的にコンタクトします。この3端子型GNEMスイッチにより、室温で、従来のMOSFETによるサブスレッショルド係数(SS)の理論限界値〜 60 mV / decを遙かに下回るSS=10.4 mV / decを達成することに成功しました。

本研究成果は、以下の研究助成によって得られました。

- 事業名:科学研究費補助金・基盤研究(S)

- 研究科題名:「集積グラフェンNEMS複合機能素子によるオートノマス・超高感度センサーの開発」(課題番号25220904,代表:水田 博)

- 研究開発期間:平成25~29年度

平成30年7月12日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2018/07/12-1.html学生のSurabhi GuptaさんがISPE-16において英国王立化学会 Energy & Environmental Science Poster Prizeを受賞

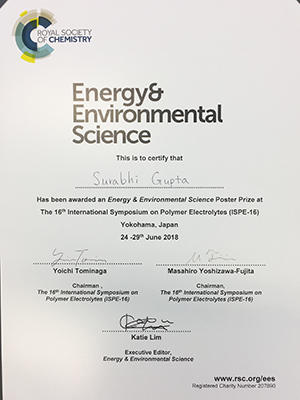

学生のSurabhi Guptaさん(博士後期課程2年、物質化学領域・松見研究室)がISPE-16(The 16th International Symposium on Polymer Electrolytes)において英国王立化学会 Energy & Environmental Science Poster Prizeを受賞しました。

ISPEは各種エネルギーデバイスなど高分子電解質に関連した様々な最先端のトピックスを扱う学会で2年に一度開催されており、1987年に英国で開催されてから今回の開催で30周年の節目を迎えました。

今回は前々回のオーストラリア、前回のスウェーデンに続いて日本における20年ぶりの開催となりました。学会のボードメンバーにはポリエチレンオキシドのイオン伝導現象を発見したWright博士、Liイオン二次電池の概念を先駆けて提唱したArmand博士らが含まれ、分野の最高水準の研究者たちと交流が可能な貴重なプラットフォームとなっています。

■受賞年月日

平成30年6月28日

■論文タイトル

Gold NPs Incorporated Thermo-sensitive Materials Using PNIPAM and Polymerizable Ionic Liquids (Surabhi Gupta and Noriyoshi Matsumi)

■論文概要

ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)に代表される感温性高分子はそのLCST挙動によりセンサーやドラッグデリバリー、多様なスマートマテリアルへの応用が展開されている。ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)へのイオン液体構造の導入はLCST転移温度のチューニングを可能にすることを以前に報告しているが、本系ではさらに金ナノ粒子を系に導入することによりLCST転移温度の上昇が観測されることを見出した。金ナノ粒子の導入は転移温度における高分子鎖のコンフォメーション変化を阻害し、相転移の発現に必要な温度を高める結果となった。本分子設計概念は今後LCSTを示す多様な高分子材料や金属ナノ粒子に応用可能と考えられる。

■受賞にあたって一言

I am pleased, honored and humbled to accept the Best Poster ISPE 2018 award, given by RSC, making it more special. This is my first appreciation of research and I am feeling extremely happy. I dedicate this award to my Professor Noriyoshi Matsumi, at JAIST who is the best teacher and an extremely supportive guide. A heartfelt thanks to my husband Dr. Ankit Singh and my families who is my encouragement and support-system. This award inspires me to be more focused and dedicated to work for more fruitful science.

平成30年7月5日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2018/07/05-1.html研究員のNguyen Cong Thanhさんの論文がCAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS刊行のJournal of Materials Research誌の表紙に採択

研究員のNguyen Cong Thanhさん(平成24年9月博士後期課程修了、環境・エネルギー領域・大平研究室)の論文がCAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS刊行のJournal of Materials Research誌の表紙に採択されました。

■掲載誌

Journal of Materials Research

■著者

Cong Thanh Nguyen, Koichi Koyama, Huynh Thi Cam Tu, Keisuke Ohdaira, and Hideki Matsumura

■論文タイトル

Texture size control by mixing glass microparticles with alkaline solution for crystalline silicon solar cells

■論文概要

本論文は、結晶シリコン太陽電池の低光反射に必要なテクスチャー構造の新たな形成法、microparticle-assisted texturing (MPAT)法に関するものです。安価なガラス微粒子を従来のアルカリ溶液に混入するだけで、テクスチャを10 µm程度から0.3~2 µmにまで劇的に微細化できます。また、処理時間も25分から2分に短縮でき、処理による板厚低減も20 µmから2 µmに大幅に抑えられるため、厚み50 µm以下の薄板基板にも適用可能です。この手法で作製したテクスチャー基板上に触媒化学気相堆積(Cat-CVD)法で膜堆積を行うと、数ms以上の少数キャリア寿命と優れた反射防止特性が得られることも確認しました。

参考:https://doi.org/10.1557/jmr.2018.151

平成30年6月21日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2018/06/21-1.html水田教授が文部科学大臣表彰 科学技術賞受賞

本学の先端科学技術研究科の水田 博(みずた ひろし)教授が、平成30年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞を受賞することが決定し、文部科学省から10日に発表されました。

文部科学大臣表彰とは、科学技術に関する研究開発、理解増進等において顕著な成果を収めた者について、その功績を讃え贈られるものです。

今回の受賞は、水田教授の下記の業績が評価されたことによります。

なお、表彰式は4月17日(火)12時10分~(予定)に文部科学省 3階 講堂で開催されます。

| 科学技術賞 研究部門 ■受賞者 先端科学技術研究科 教授 水田 博 ■業績名「ナノメータスケールにおける電子-機械複合機能素子の研究」 |

|

| 業 績 MOSFETの微細化で集積回路の集積度を上げていくムーアの法則が終焉を迎える中、集積回路にセンサ、アクチュエータなど異種デバイスを融合させて多機能化をはかる取組みが盛んになっている。特にMEMSと集積回路の融合技術は、IoT市場における鍵技術と期待されている。 本研究では、電子デバイス内部にナノ・原子スケールの機械的可動構造を取り込んだ高機能ナノ電子機械システム(NEMS)複合デバイスを創生した。可動構造として極薄シリコン膜、および原子層材料グラフェンを採用し、従来のMEMS技術では不可能であったナノメータ領域へのダウンスケーリングに成功した。 本研究により、スイッチ素子応用では、従来のMEMS技術より1桁以上小さい〜1Vレベルの低電圧・急峻スイッチ動作を達成した。センサ素子応用では、現在の技術では極めて困難であるppbレベル低濃度ガスに対する室温・高速単分子検出と、ゼプトグラム(10-21g)オーダーの室温・高感度質量検出を実現した。 本成果は、集積システムの大幅な消費電力削減と、環境・健康モニタリング技術における検出感度の飛躍的向上、小型化、低コスト化に寄与することが期待される。 主要論文 「Low pull-in voltage graphene electromechanical switch fabricated with a polymer sacrificial spacer」 Applied Physics Letters誌、vol. 105、033103 (4 pages)、2014年7月発表 「Room temperature detection of individual molecular physisorption using suspended bilayer graphene」 Science Advances誌、vol. 2、e1501518 (7 pages)、2016年4月発表 |

|

平成30年4月11日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2018/04/11-1.html生命機能工学領域の永井講師が日本物理学会において若手奨励賞を受賞

生命機能工学領域の永井 健講師が日本物理学会において若手奨励賞を受賞しました。

物理学会は物理学およびその応用に関する研究発表、知識の交換、会員相互および内外の関連学会と連携強化を図ることにより、物理学の進歩普及を図り、わが国の学術の発展に寄与することを目的にした学術団体です。若手奨励賞は将来の物理学を担う優秀な若手研究者の研究を奨励し,学会をより活性化するために設けられました。

■受賞年月日

2018年3月23日

■タイトル

自走粒子群の集団運動の数理モデル構築とその実験による検証

■概要

魚や鳥のように自発的に運動する粒子の集団が巨視的に秩序だった運動パターンを示すことが知られています。この集団挙動を非平衡統計力学を用いて統一的に理解しようとする研究が進んでいます。今回はガラス上を運動する棒状タンパク質が多数集まると生じる巨視的な構造に注目しました。集団挙動を数理モデルで再現し、この構造ができるメカニズムを解明しました。

■受賞にあたって一言

このような賞がいただけることになり光栄です。本受賞を励みに今後も研究を頑張っていきたいと思います。

平成30年4月3日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2018/04/03-1.html