研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。がん光細菌療法の新生

がん光細菌療法の新生

ポイント

- 高い腫瘍標的能を有し、近赤外光によって様々な機能を発現する光合成細菌の発見

- 当該細菌を活用したがん診断・治療技術の創出

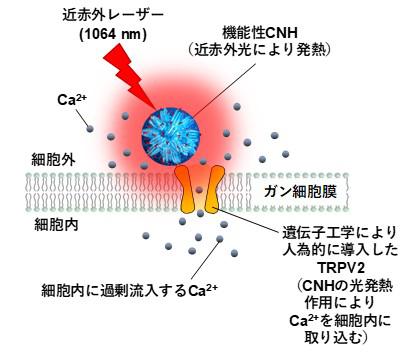

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)先端科学技術研究科物質化学領域の楊 羲研究員、博士前期課程学生の小松 慧、博士後期課程学生のラグー シータル、都 英次郎准教授らは、光合成細菌を使ってマウス体内のガン細胞の検出と治療を同時に可能にする技術の開発に成功した。 世界的にがんの罹患者数、死亡者数は増加している。体内の高精度ながん細胞検出技術ならびにがん細胞を根絶可能な治療法の開発は、がん医療における究極の目的である。 本研究では、低酸素状態の腫瘍環境内で高選択的に集積・生育・増殖が可能で、かつ生体透過性の高い近赤外レーザー光*1によって様々な機能を発現する非病原性の紅色光合成細菌*2を発見した(図1)。また、当該細菌の特性を活用することで体内の腫瘍を高選択的に検出し、標的部位のみを効果的に排除することが可能な "がん光細菌療法"という新しい概念・技術を創出することに成功した。 本研究で提案する概念・技術は、ナノ・マイクロテクノロジー、光学、微生物工学といった幅広い研究領域に貢献し、将来的に先進医療分野において世界の科学・技術をリード可能な革新的がん診断・治療法に成り得ると期待している。 本成果は、2021年2月15日にナノサイエンス・ナノテクノロジー分野のトップジャーナル「Nano Today」誌(Elsevier発行)のオンライン版に掲載された。なお、本研究成果は日本学術振興会科研費[基盤研究A、国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)]の支援のもと行われたものである。 |

図1. がん光細菌療法の概念。NIR: 近赤外、FL: 蛍光、ROS: 活性酸素種、PA: 光音響。 |

【論文情報】

| 掲載誌 | Nano Today(Elsevier発行) |

| 論文題目 | Optically activatable photosynthetic bacteria-based highly tumor specific immunotheranostics |

| 著者 | Xi Yang, Satoru Komatsu, Sheethal Reghu, Eijiro Miyako* |

| 掲載日 | 2021年2月15日にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1016/j.nantod.2021.101100 |

【関連研究情報】

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)、先端科学技術研究科物質化学領域の都研究室では、近赤外レーザー光により容易に発熱するナノ材料の特性(光発熱特性)に注目し、これまでに、"三種の神器"を備えた多機能性グラフェン(2020年4月23日 JAISTからプレス発表)、ナノテクノロジーと遺伝子工学のマリアージュ(2020年8月17日 JAISTからプレス発表)などの光がん療法を開発している。

【用語解説】

*1 近赤外レーザー光

レーザーとは、光を増幅して放射するレーザー装置、またはその光のことである。レーザー光は指向性や収束性に優れており、発生する光の波長を一定に保つことができる。とくに700~1100 nmの近赤外領域の波長の光は生体透過性が高いことが知られている。

*2 紅色光合成細菌

近赤外光を利用して光合成を行う細菌。水の分解による酸素発生は行わない。

令和3年2月16日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/02/16-1.html物質化学領域の都准教授らの論文がAngewandte Chemie International Edition誌の表紙に採択

物質化学領域の都 英次郎准教授らの論文がAngewandte Chemie International Edition誌の表紙に採択されました。なお、本研究成果は日本学術振興会科研費[基盤研究A、基盤研究B、国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)]、フランス国立研究機構、グラフェンフラッグシップ、スペイン財務省、バレンシア州自治政府の支援のもと、フランス国立科学研究センターと行われた共同研究によるものです。

■掲載誌

Angewandte Chemie International Edition

■著者

Matteo Andrea Lucherelli, Yue Yu, Giacomo Reina, Gonzalo Abellán, Eijiro Miyako*, Alberto Bianco*

■論文タイトル

Rational chemical multifunctionalization of graphene interface enhances targeting cancer therapy

■論文概要

本研究は、三種類の機能性分子(近赤外蛍光プローブ、抗ガン剤、腫瘍マーカー認識分子)をグラフェン表面上に一度に化学修飾できること、そしてその合理的な分子設計に基づいた効果的なガン分子標的治療技術への応用の可能性を示した。なお、本研究成果は、JAISTホームページからプレスリリースしている。

論文詳細:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.201916112

表紙詳細:

https://doi.org/10.1002/anie.202007535

プレスリリース:

https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2020/04/23-1.html

令和2年6月25日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2020/06/25-1.html水田教授が文部科学大臣表彰 科学技術賞受賞

本学の先端科学技術研究科の水田 博(みずた ひろし)教授が、平成30年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞を受賞することが決定し、文部科学省から10日に発表されました。

文部科学大臣表彰とは、科学技術に関する研究開発、理解増進等において顕著な成果を収めた者について、その功績を讃え贈られるものです。

今回の受賞は、水田教授の下記の業績が評価されたことによります。

なお、表彰式は4月17日(火)12時10分~(予定)に文部科学省 3階 講堂で開催されます。

| 科学技術賞 研究部門 ■受賞者 先端科学技術研究科 教授 水田 博 ■業績名「ナノメータスケールにおける電子-機械複合機能素子の研究」 |

|

| 業 績 MOSFETの微細化で集積回路の集積度を上げていくムーアの法則が終焉を迎える中、集積回路にセンサ、アクチュエータなど異種デバイスを融合させて多機能化をはかる取組みが盛んになっている。特にMEMSと集積回路の融合技術は、IoT市場における鍵技術と期待されている。 本研究では、電子デバイス内部にナノ・原子スケールの機械的可動構造を取り込んだ高機能ナノ電子機械システム(NEMS)複合デバイスを創生した。可動構造として極薄シリコン膜、および原子層材料グラフェンを採用し、従来のMEMS技術では不可能であったナノメータ領域へのダウンスケーリングに成功した。 本研究により、スイッチ素子応用では、従来のMEMS技術より1桁以上小さい〜1Vレベルの低電圧・急峻スイッチ動作を達成した。センサ素子応用では、現在の技術では極めて困難であるppbレベル低濃度ガスに対する室温・高速単分子検出と、ゼプトグラム(10-21g)オーダーの室温・高感度質量検出を実現した。 本成果は、集積システムの大幅な消費電力削減と、環境・健康モニタリング技術における検出感度の飛躍的向上、小型化、低コスト化に寄与することが期待される。 主要論文 「Low pull-in voltage graphene electromechanical switch fabricated with a polymer sacrificial spacer」 Applied Physics Letters誌、vol. 105、033103 (4 pages)、2014年7月発表 「Room temperature detection of individual molecular physisorption using suspended bilayer graphene」 Science Advances誌、vol. 2、e1501518 (7 pages)、2016年4月発表 |

|

平成30年4月11日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2018/04/11-1.htmlシリセン上へ分子を線状に集積 -分子の性質を損なわずに固定することに成功-

シリセン上へ分子を線状に集積

-分子の性質を損なわずに固定することに成功-

ポイント

- シリセンへ有機分子を蒸着した結果、分子の性質が保たれたまま、シリセン上の特定の活性な場所に固定されることが分かった。

- 有機分子とシリセンのつくる界面を実験と理論計算の両面から詳細に調べた例はなく、世界で初めての成果。

|

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・浅野 哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科応用物理学領域の高村 由起子准教授、アントワーヌ・フロランス助教らは、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン、ユーリッヒ総合研究機構、東京大学物性研究所と共同でシリセン上にヘモグロビン様の有機分子がその性質を保持した状態で固定されることを発見しました。 |

Image courtesy of Tobias G. Gill, Vasile Caciuc, Nicolae Atodiresei, Ben Warner, and Cyrus Hirjibehedin.

<今後の展開>

シリセン上に磁性を持つ分子を固定できると、シリセンの分子スピントロ二クス分野への応用が期待されます。また、今後は、分子を蒸着したシリセンの電子状態の測定などを通して、シリセンの性質が分子吸着によりどう制御できるのかを調べていきたいと考えています。

<論文>

"Guided molecular assembly on a locally reactive two-dimensional material"(局所的に活性な二次元材料上への誘導分子集積)

DOI: 10.1002/adma.201703929

Ben Warner, Tobias G. Gill, Vasile Caciuc, Nicolae Atodiresei, Antoine Fleurence, Yasuo Yoshida, Yukio Hasegawa, Stefan Blügel, Yukiko Yamada-Takamura, and Cyrus F. Hirjibehedin

Advanced Materials 2017, 1703929.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201703929/abstract

(オープンアクセス論文なので、どなたでもダウンロードできます。)

<共同研究先へのリンク>

Hirjibehedin Research Group, London Centre for Nanotechnology, University College London

https://www.ucl.ac.uk/hirjibehedin

Peter Grünberg Institut and Institute for Advanced Simulation, Forschungszentrum Jülich and JARA

http://www.fz-juelich.de/pgi/pgi-1/EN/Home/home_node.html

長谷川幸雄研究室、東京大学物性研究所

http://hasegawa.issp.u-tokyo.ac.jp/hasegawa/Welcome/Welcome.html

平成29年10月12日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2017/10/12-1.html2次元sp2炭素高分子材料の開拓に成功

|

|

国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 大学共同利用機関法人 分子科学研究所 |

2次元sp2炭素高分子材料の開拓に成功

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科/環境・エネルギー領域の江 東林教授らの研究グループと分子科学研究所の物質分子科学研究領域の中村 敏和准教授らの研究グループは、sp2炭素からなる2次元共役有機骨格構造体の開拓に成功した。

炭素材料は様々な機能を発現するプラットホームとして注目されている。その中でも、2次元炭素材料はその特異な化学・電子構造を有するため、近年各国で熾烈な研究開発が行われている。特に、グラフェンは、sp2炭素原子が2次元的に繋がって原子層を形成し、特異な電気伝導特性を示すことで、様々な分野で幅広く応用されている。しかしながら、化学的な手法でsp2炭素原子(あるいはsp2炭素ユニット)を規則正しく繋げてsp2炭素シートをつくりあげることが極めて困難で、2次元炭素材料はグラフェンに限られているのが現状である。

これに対して、本研究では、sp2炭素ユニットから2次元炭素材料を設計する原理を明らかにし、さらに、sp2炭素ユニットを規則正しく連結して2次元炭素材料を合成する手法を開拓した。この手法は従来不可能な2次元炭素材料の化学合成を可能にし、分子構造を思ったままに設計して2次元炭素をテーラーメイドで合成することを可能とする。今回合成された2次元炭素材料は、規則正しい分子配列構造を有し、拡張された2次元sp2炭素骨格構造を有し、π共役が2次元的に広がっている特徴を示す。高い結晶性と安定性を有するとともに、2ナノメートルサイズの1次元チャンネルが規則正しく内蔵されている。この2次元炭素材料は、ヨウ素でドーピングすると、電気伝導度は12桁も高くなり、室温で優れた半導体特性示した。興味深いことに、この2次元炭素材料は、極めて高い濃度の有機ラジカル種を共存させることができ、さらに、低温において、これらのラジカルスピンが同じ方向に配列するように転移し、強磁性体になることを突き止めた。今後は、様々な2次元炭素材料の設計と合成が可能となるに加え、その特異なπ電子構造に由来する新奇な機能の開発がより一層促進される。

本研究は、Scienceに2017年8月18日に公開された。

1.研究の成果

今回研究開発された2次元炭素高分子材料は2次元高分子注1)である。2次元高分子は、規則正しい分子骨格構造を有し、無数の細孔が並んでいるため、二酸化炭素吸着、触媒、エネルギー変換、半導体、エネルギー貯蔵など様々な分野で活躍し、新しい機能性材料として大いに注目されている。江教授らは、世界に先駆けて基礎から応用まで幅広い研究を展開し、この分野を先導してきた。

これまでの2次元合成高分子は、分子骨格に他の元素(例えば、ホウ素、酸素、窒素などの原子)が入っていて、sp2炭素からなる2次元炭素高分子は合成できなかった。これまでの合成手法では、sp2炭素ユニットからなる高分子を合成できるものの、アモルファス系の無秩序構造を与え、規則正しい2次元原子層及び積層構造をつくることはできなかった。今回、江教授らは、可逆的なC=C結合反応を開発し、C=C結合でsp2炭素ユニットを規則正しく繋げて、結晶性の高い2次元sp2炭素高分子の合成に成功した(図1A)。この原理は様々なトポロジーを有する2次元sp2炭素高分子を設計することができる点が特徴的である。今回合成されたsp2c-COFは、2次元sp2炭素原子層を有し(図1B)、積層することによって頂点に位置するピレンπ-カラムアレイと規則正しく並んだ1次元ナノチャンネルが生成される(図1C)。2次元sp2炭素原子層の中では、xとy方向に沿ってπ電子共役が伸びており、拡張された2次元電子系を形成する(図1D)。また、積層構造では、ピレン(丸い点)ユニットが縦方向でスタックして特異なπカラムアレイ構造と1次元ナノチャンネル構造を形成している(図1E)。X線構造解析から、2次元sp2炭素高分子は、規則正しい配列構造を有することが明らかになった。

図1.A)sp2炭素ユニットからなる2次元炭素高分子の合成。B) 2次元炭素原子層の構造。C)積層された2次元炭素構造。D)2次元炭素の網目モデル構造、xとy方向にπ共役が広がっている。E) 積層された2次元炭素の網目モデル構造。

この2次元sp2炭素高分子は空気中、様々な有機溶媒、水、酸、および塩基下においても安定である。また、熱的にも極めて安定であり、窒素下で400°Cまで加熱しても分解しない。この2次元sp2炭素高分子は酸化還元活性であり、有機半導体の特性を示す。エネルギーギャップは1.9 eVであり、ヨウ素でドーピングすると、電気伝導度が12桁も向上する。

電子スピン共鳴スペクトルを用いて、ヨウ素でのドーピング過程を追跡したところ、有機ラジカル種がドーピング時間とともに増えてくることが分かった。これらのラジカル種はピレンに位置し、互いに会合してバイポラロンを形成することができない。したがって、2次元炭素高分子系内では、極めて高いラジカル密度を保つことができる。超電導量子干渉計を用いた測定から、ピレンあたりのラジカル種は0.7個であることが分かった。これに対して、類似構造を有する1次元高分子および3次元アモルファス高分子系では、ラジカル密度が極めて低かった。すなわち、2次元 sp2炭素高分子はバルクの磁石であることが示唆された。

磁化率と磁場強度との関係を検討したところ、温度を下げていくと、これらのラジカル種が同じ方向に向くようになり、2次元炭素高分子は強磁性体注2)に転移することを見いだした。すなわち、隣り合うラジカル種のスピンが同じ方向に揃うことによって、スピン間のコヒーレンスが生まれる。これらの特異なスピン挙動は1次元や3次元アモルファス炭素材料には見られない。

本研究成果は、このような高度なスピンアレイを用いた超高密度データー貯蔵システムや超高密度エネルギー貯蔵システムの開拓に新しい道を開くものである。

2.今後の展開

今回の研究成果は、化学合成から2次元炭素高分子材料の新しい設計原理を確立した。また、合成アプローチも確保されており、様々な2次元炭素高分子材料の誕生に繋がるものと期待される。今後、これらの特異な2次元炭素構造をベースに、様々な革新的な材料の開発がより一層促進される。

3.用語解説

注1)2次元高分子

共有結合で有機ユニットを連結し、2次元に規定して成長した多孔性高分子シートの結晶化により積層される共有結合性有機構造体。

注2)強磁性体

隣り合うスピンが同一の方向を向いて整列し、全体として大きな磁気モーメントを持つ物質を指す。そのため、外部磁場が無くても自発磁化を示す。

4.論文情報

掲載誌:Science

論文タイトル:Two-dimensional sp2 carbon-conjugated covalent organic frameworks(2次元sp2炭素共役共有結合性有機骨格構造体)

著者:金 恩泉(北陸先端科学技術大学院大学研究員)、浅田 瑞枝(分子科学研究所特任助教)、徐 慶(北陸先端科学技術大学院大学特別研究学生)、Sasanka Dalapati(北陸先端科学技術大学院大学研究員、日本学術振興会外国人特別研究員)、Matthew A. Addicoat (イギリス ノッティンガム・トレント大学助教)、 Michael A. Brady(アメリカ ローレンス・バークレー国立研究所 研究員)、徐 宏(北陸先端科学技術大学院大学研究員)、中村 敏和(分子科学研究所准教授)、Thomas Heine (ドイツ ライプツィヒ大学教授)、陳 秋紅(北陸先端科学技術大学院大学研究員)、江 東林(北陸先端科学技術大学院大学教授)

掲載日:8月18日にオンライン掲載。 DOI: 10.1126/science.aan0202.

5.研究助成

この研究は科学研究費助成金 基盤研究(A)(17H01218)、ENEOS水素信託基金、および小笠原科学技術振興財団によって助成された。

平成29年8月21日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2017/08/21-1.htmlシリセン上へのケイ素の蒸着により金属的な二次元状ケイ素を形成

シリセン上へのケイ素の蒸着により金属的な二次元状ケイ素を形成

-シリセンと良好な界面をもつ金属的な新コンタクト材料として期待-

ポイント

- シリセンはグラフェンのケイ素版と言える原子層物質。このシリセンにケイ素を蒸着した結果、構造と電子状態の異なる層が新たに形成された。

- 新たに形成された二次元状ケイ素は、シリセンとは異なる金属的な性質をもつ。

|

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・浅野 哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科応用物理学領域の高村 由起子准教授、アントワーヌ・フロランス助教らは、UCL-JAIST協働研究指導プログラムの修了生であるトバイアス・ギル博士とともに、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)、ブルックヘヴン国立研究所と共同で、二ホウ化物上のシリセンにケイ素を蒸着することで金属的な電子状態をもつ新しい二次元状のケイ素の同素体が形成されることを発見しました。 |

<今後の展開>

シリセンにケイ素を付与することで形成された金属的な新しい二次元状ケイ素は、隣接するシリセンの電子状態に影響を与えることなく、原子レベルで急峻な界面を形成しており、シリセンをデバイス化する際のコンタクト材料として期待されます。今後は、伝導特性の測定などを通して実際にどのような電気的コンタクトが形成されているのかを調べたいと考えています。

<論文>

"Metallic atomically-thin layered silicon epitaxially grown on silicene/ZrB2"( 二ホウ化ジルコニウム上シリセンの上にエピタキシャル成長された金属的なケイ素の原子層物質)

DOI: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1583/aa5a80

Tobias G Gill, Antoine Fleurence, Ben Warner, Henning Prüser, Rainer Friedlein, Jerzy T Sadowski, Cyrus F Hirjibehedin, and Yukiko Yamada-Takamura

2D Materials 4, 021015 (2017).

LCN(London Centre for Nanotechnology)ニュース

https://www.london-nano.com/research-and-facilities/highlight/metallic-atomically-thin-layered-silicon

平成29年2月21日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2017/02/21-1.html極めて低い白金担持量で高酸素還元反応性触媒の開発に成功

極めて低い白金担持量で高酸素還元反応性触媒の開発に成功

ポイント

商用の酸素還元反応性触媒よりも大幅に低い白金担持量で商用系に匹敵する性能を示す酸素還元反応触媒の開発に成功した。本研究は、アルコール類などの犠牲試薬を一切用いない光還元法により白金ナノ粒子を炭素/TiO2上に析出させた最初の例であり、白金ナノ粒子系酸素還元反応触媒のグリーンな合成法としても特色を有している。今回作製した材料は、商用系の1/15から1/20ほどの白金担持量であるにもかかわらず、特定反応比活性(specific activity)※1 において商用系を上回る電気化学触媒活性を示した。

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科/物質化学領域の松見紀佳教授、ラーマン ヴェーダラージャン助教、ラージャシェーカル バダム博士、及び田中貴金属工業株式会社(岡谷一輝氏、松谷耕一氏)の共同研究グループは極めて低い白金担持量で商用系触媒に匹敵する高酸素還元性を示す低コスト型電気化学触媒の開発に成功した。 論文タイトル:Sacrificial Reducing Agent Free Photo-Generation of Platinum Nano Particle over Carbon/TiO2 for Highly Efficient Oxygen Reduction Reaction <今後の展開> |

| 図1. | (A)Photo-Pt- Graphite-TiO2、Photo-Pt-CNT-TiO2 のサイクリックボルタモグラム (B)サイクリックボルタモグラムから算出したECSA(電気化学有効表面積)値と商用材料との比較 (C)Photo-Pt-Graphite-TiO2、Photo-Pt-CNT-TiO2 の直線走査ボルタモグラムと商用材料との比較 (D)各材料系の質量比活性(mass activity)及び特定反応比活性(specific activity) |

<開発の背景と経緯>

燃料電池などのエネルギーデバイスのカソード電極材料において、現状では不可欠となっている白金/炭素系材料の作製においては、ポリオール系犠牲試薬や界面活性剤の使用、高温反応条件の適用など、比較的環境的負荷の大きな手法の適用が一般的となっている。これらの状況を踏まえて、水をメディアとしたグリーンな手法でこれらの材料群を作製する手法の開発は工業的に魅力的である。

加えて、商用系には一般に相当量の白金が含有されており、白金を担持させる炭素材料種を検討することにより白金の導入量を低減させることが検討されてきた。

本研究では光還元的析出法を検討することで、水中において疑似太陽光のみを光源として炭素/TiO2上への白金ナノ粒子の析出が可能であることが見出された。犠牲試薬や界面活性剤を利用しない本手法は白金ナノ粒子本来の高い電気化学触媒活性を発現させ、少量の白金担持量において高酸素還元反応性が達成された。

<合成方法・評価方法>

まず、グラファイト、カーボンナノチューブ、グラフェンオキシド等の各炭素材料を脱イオン水中で約2時間超音波照射し、均一分散液を調整した。分散液に市販のアナターゼ型TiO2を加え、さらに15分間超音波照射した。その後、塩化白金酸水溶液を加え、攪拌条件下で疑似太陽光を5時間照射した。得られた分散液を濾過した後、脱イオン水で洗浄して常温下で真空乾燥した。

作製した各コンポジット材料における白金含有量をICP-MSにより測定したところ、1.6-4.3wt%であった。また、各材料の透過型電子顕微鏡(TEM)による分析により、各系において白金ナノ粒子が均一に分散していることが示唆された。炭素材料として伝導度の高いカーボンナノチューブを用いた場合には白金ナノ粒子の平均サイズは1nmほどであり、特にサイズの小さい白金ナノ粒子がTiO2部位から遠距離の部分まで分布することが分かった。一方、官能基密度が高く伝導度が低いグラフェンオキシドが炭素材料として用いられた場合には、白金ナノ粒子はほぼTiO2上にのみ分布し、その粒径も比較的大きかった (2-6nm)。

得られた各材料をXPSにより分析したところ、とりわけTiO2/カーボンナノチューブ系に白金ナノ粒子を析出させた系においてPt 4fピークの顕著なシフトが観測され、強い金属―基盤間の相互作用が存在していることが示唆された。

電気化学評価は回転ディスク電極を用いたサイクリックボルタンメトリー※4、直線走査ボルタンメトリー※5により行った。0.1M HClO4 aq.を電解液とし、グラッシーカーボン電極上に作製した電気化学触媒をコートしたものを作用極、白金を対極、RHE (reversible hydrogen electrode)電極を参照極とした。窒素雰囲気下において 50mVs-1の掃引速度で測定を行い、回転ディスク電極の回転速度は400-3600rpmの範囲とした。

<今回の成果>

本系では水をメディアとし、疑似太陽光照射により炭素/二酸化チタン上に犠牲試薬を用いずに簡便に白金ナノ粒子を析出させる新手法の開発に成功した。本手法では水系反応メディアのpH調整も必要なく、常温での短時間の反応により作製が可能であり、工業的に魅力的である。また、炭素材料系の伝導性に応じて白金が析出し分布する基礎的に興味深い知見を得ることができた。

本材料系で達成された電気化学触媒活性は、特定反応比活性(specific activity)において比較対象の商用材料を上回るなど、トータルな特性として既存の最善の商用材料に匹敵する性能を示した。このような特性が商用系の1/15~1/20の白金含有量で達成されたことは特筆に値し、低コスト型エネルギーデバイスの開発にとって意義深い成果であると考えられる。

| ※1 | 特定反応比活性:Pt単位面積あたりの酸素還元電流密度。 |

| ※2 | ECSA(電気化学有効表面積):水素吸着によるピークの積算電荷量を白金の単位活性面積当たりの吸着電荷量で除するこ とで活性白金表面積を求め算出する。 |

| ※3 | 質量比活性:Pt単位重量あたりの酸素還元電流密度。 |

| ※4 | サイクリックボルタンメトリー(サイクリックボルタモグラム):電極電位を直線的に掃引し、系内における酸化・還元による応答電流を測定する手法である。電気化学分野における汎用的な測定手法である。また、測定により得られるプロファイルをサイクリックボルタモグラムと呼ぶ。 |

| ※5 | 直線走査ボルタンメトリー:電極電位を連続的に変化させ、流れる電流値を測定する。サイクリックボルタンメトリーのような電位の往復を伴わない測定法。 |

平成28年11月15日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/11/15-1.html特別研究学生のトバイアス・ギルさんがRamsay Medalを受賞

特別研究学生のトバイアス・ギルさん(博士後期課程3年、応用物理学領域・高村(由)研究室、UCL-JAIST協働研究指導プログラム在籍中)がRamsay Medalを受賞しました。

Ramsay Medalは、University College London(UCL)のDepartment of Chemistryの博士課程最終学年で学ぶ最優秀の学生に1923年から毎年授与されてきた栄誉あるメダルです。メダルの名前の由来であるSir William Ramsayは、1887年から1913年まで同Departmentで教授を務め、1904年にノーベル化学賞を受賞した化学者です。

参考 https://www.ucl.ac.uk/chemistry/about-us/history/history-ramsaymedal

トバイアス・ギルさんはUCL-JAIST協働研究指導プログラムの一期生で、UCLのCyrus Hirjibehedin先生とJAISTの高村由起子准教授による協働研究テーマ「シリコン及びシリセン上の原子・分子スピントロニクス」のもとに選抜された学生です。

UCL-JAIST協働研究指導プログラムの詳細 http://www.jaist.ac.jp/ms/news/20120725-132457.html

■受賞年月日

平成28年7月1日

(メダルは11月に開催されるannual UCL Chemistry Department Dinnerにおいて授与)

■研究課題

「二次元材料シリセンの電子的・磁気的特性の制御」

"Controlling the electronic and magnetic properties of the two dimensional material silicene"

■研究課題概要

ケイ素版グラフェンと言える新しい二次元材料「シリセン」の上にケイ素や磁性を持つコバルトを蒸着し、それらの原子がシリセンと相互作用することでシリセンの電気的・磁気的な性質がどう変化するのかを走査トンネル顕微鏡を用いた実験から明らかにしました。

■受賞にあたっての一言

To be awarded the Ewing prize, and Ramsay medal for best final year PhD student in the Department of Chemistry at UCL is a great honour. It is recognition of the fantastic work our collaborative team, from UCL and JAIST, has achieved. Our unique insights into the two-dimensional material silicene have only been made possible thanks to the guidance of both Dr Cyrus Hirjibehedin of UCL and Prof Yukiko Yamada-Takamura at JAIST. I owe a great debt to these two for their tutelage, and support over the past four years. I would also like to take this opportunity to thank the M3S centre for doctoral training in the Department of Chemistry at UCL, and the School of Materials Science at JAIST for their financial support. Finally, it has been a wonderful privilege to be part of the two institutes and I am sure many more great things will come from continued collaborations in years to come.

平成28年7月14日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2016/07/14-1.htmlナノテクノロジーと遺伝子工学のマリアージュ -ガン幹細胞制御技術に向けて-

ナノテクノロジーと遺伝子工学のマリアージュ

-ガン幹細胞制御技術に向けて-

ポイント

- ナノテクノロジーと遺伝子工学を利用し、細胞やマウス体内のガン幹細胞性を制御することに成功

|

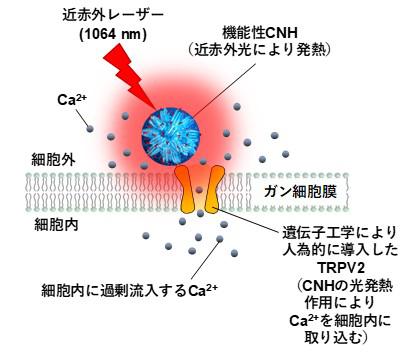

北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科物質化学領域の都 英次郎准教授の研究グループは、ウシの角に似た炭素分子「カーボンナノホーン」(CNH)*1と遺伝子工学を使ってマウス体内のガン幹細胞性を制御する技術の開発に成功した。

再発と転移を繰り返す治療抵抗性のガン幹細胞を体内から排除可能な治療法が望まれている。本研究では、生体透過性の高い近赤外レーザー光*2でCNHが容易に発熱する性質(光発熱特性)*3と52℃以上の温度になるとカルシウムイオンを細胞内に取り込むTransient Receptor Potential Vanilloid 2(TRPV2)*4というタンパク質に着目した。遺伝子工学的手法によりTRPV2を導入したガン細胞にCNHの光発熱特性を作用させたところ、細胞内に過剰のカルシウムイオンが流入し、標的とするガン細胞が選択的かつ効果的に死滅することが明らかとなった(図1)。また、マウスを用いた実験で本手法がガン幹細胞性の制御に有用であることも分かった。本手法を利用すれば体外からレーザー光を照射し、その熱で患部を狙い撃ちできるほか、治療の難しいガン幹細胞の予防・治療法にも道が開けると期待している。 本成果は、2020年8月17日に英国科学誌「Nature Communications」のオンライン版に掲載された。なお、本研究成果は日本学術振興会科研費[基盤研究A、基盤研究B、国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)]の支援のもと、国立研究開発法人産業技術総合研究所と行われた共同研究によるものである。 |

図1. 機能性CNHとTRPV2によるガン細胞殺傷メカニズム

【論文情報】

| 掲載誌 | Nature Communications |

| 論文題目 | Photothermogenetic inhibition of cancer stemness by near-infrared-light-activatable nanocomplexes |

| 著者 | Yue Yu, Xi Yang, Sheethal Reghu, Sunil C. Kaul, Renu Wadhwa, Eijiro Miyako* |

| 掲載日 | 2020年8月17日にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1038/s41467-020-17768-3 |

【用語説明】

*1 カーボンナノホーン(CNH)

直径は2~5 nm、長さ40~50 nmで不規則な形状を持つ。数千本が寄り集まって直径100 nm程度の球形集合体を形成している。とりわけ、薬品の輸送用担体として期待されており、バイオメディカル分野で注目を集めている。

*2 近赤外レーザー光

レーザーとは、光を増幅して放射するレーザー装置、またはその光のことである。レーザー光は指向性や収束性に優れており、発生する光の波長を一定に保つことができる。とくに700~1100 nmの近赤外領域の波長の光は生体透過性が高いことが知られている。

*3 光発熱特性

数多くあるナノカーボン材料の特性の一つであり、レーザー光やカメラのフラッシュにより容易に発熱する特性のこと。

*4 Transient Receptor Potential Vanilloid 2(TRPV2)

細胞膜に存在するタンパク質の一種。52℃以上の温度によって活性化し、細胞内へカルシウムイオンを流入する。

令和2年8月17日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2020/08/17_2.htmlエクセレントコアシンポジウムの開催について

標題について、エクセレントコア「天然マテリアル」研究拠点シンポジウム(第11回サクラン研究会 年次大会)を下記のとおり開催しますので、ご案内いたします。

本シンポジウムは、天然マテリアル、特に本学にて発見されたサクランに関する研究のさらなる発展を目指し、幅広い分野の研究者との相互交流・意見交換を行うために本学のエクセレントコア「高性能天然由来マテリアル開発拠点」及びサクラン研究会が開催するものです。

参加は無料となっており、事前の参加申込み等も必要ありませんので、奮ってご参加下さい。

| 開催日時 | 令和元年10月25日(金) 10:00~17:50 |

| 会 場 | マテリアルサイエンス系 小ホール |

| プログラム | 司会 金子 達雄 北陸先端科学技術大学院大学 教授(環境・エネルギー領域)

座長 三俣 哲 新潟大学 研究教授

座長 岡島 麻衣子

|

修了生のRajashekar Badamさんと物質化学領域の松見教授らの論文がSpringer-Nature刊行のPolymer Journal誌のFront Coverに採択

修了生のRajashekar Badamさん(平成28年9月博士後期課程修了、物質化学領域・松見研究室)と物質化学領域の松見 紀佳教授らの論文がSpringer-Nature刊行のPolymer Journal誌のFront Coverに採択されました。

■掲載誌

Polymer Journal (Springer-Nature)

■著者

Rajashekar Badam、Raman Vedarajan、Noriyoshi Matsumi

■論文タイトル

3D-Polythiophene Foam on a TiO2 Nanotube Array as a Substrate for Photogenerated Pt Nanoparticles as an Advanced Catalyst for the Oxygen Reduction Reaction

■論文概要

燃料電池やリチウム―空気電池における律速段階として効率の改善が図られている酸素還元反応においては、炭素/白金系触媒を中心にした検討が進められている。しかし、炭素系材料の電気化学的安定性は概してあまり高いものではなく代替系の開発が期待されている。今回は二酸化チタンナノチューブ上にイオン液体をベクターとしてチオフェンを電解重合させることにより二酸化チタンナノチューブを鋳型としたハニカム状ポリチオフェンを生成させた。得られた有機・無機ハイブリッド電極上に犠牲試薬を用いない光還元法により白金ナノ粒子を生成させ、複合電極の酸素還元触媒活性について検討した。得られた材料は優れた酸素還元触媒活性を示し、インピーダンス測定結果の解析からとりわけ低い電極―電解質界面の電荷移動抵抗を有することが明らかとなった。

参考URL : https://www.nature.com/pj/volumes/50/issues/2

平成30年2月15日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2018/02/16-1.html学生の平田さんが第66回高分子学会年次大会において優秀ポスター賞を受賞

学生の平田雄大さん(博士前期課程2年、物質化学領域・松見研究室)が第66回高分子学会年次大会において優秀ポスター賞を受賞しました。

高分子学会年次大会優秀ポスター賞は高分子学会年次大会で優れたポスター発表を行った発表者を表彰し、さらなる研究発表を奨励しつつ高分子科学ならびに高分子学会の発展に資するために設けられています。高分子学会年次大会の運営委員会内に優秀ポスター発表賞の選考委員会が設置されており、発表の予稿原稿をもとに第一次審査、ポスター発表をもとに第二次審査が行われ、選考委員会の審議により受賞者が決定されます。

■受賞年月日

平成29年6月21日

■ポスタータイトル

RuOxおよびWOxを複合させたTiO2ナノチューブを用いた光電気化学的水分解

■ポスター概要

水素エネルギーは発電時のエネルギー変換効率が高く、燃料として使用してもCO2などの温室効果ガスを排出しないクリーンなエネルギーとして注目されています。しかし、水分解に必要な反応開始電圧が高いため、広範な実用化には未だ至っていません。本研究では陽極に合成したTiO2ナノチューブ上にRuOxおよびWOxを同時に担持させることで効率的な電荷分離を促進させ、より反応開始電圧の低い光触媒電極の開発に成功しました。

■受賞にあたって一言

この度は高分子学会年次大会におきまして、このような栄誉ある賞を頂き大変嬉しく思います。本研究において熱心にご指導して頂いた松見教授、Raman助教、ならびに研究室の皆様に深く感謝いたします。