研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。ナノ粒子と近赤外レーザー光でマウス体内のがんを検出・治療できる! ~ ガンマ線架橋したゼラチン-液体金属ナノ粒子の開発により実現 ~

|

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 |

ナノ粒子と近赤外レーザー光でマウス体内のがんを検出・治療できる!

~ ガンマ線架橋したゼラチン-液体金属ナノ粒子の開発により実現 ~

ポイント

- 液体金属に生体分子を吸着させた複合体へのガンマ線照射によりコア-シェル型の構造を持つナノ粒子の作製に成功

- ガンマ線架橋したゼラチン-液体金属ナノ粒子がEPR効果により腫瘍に集積し、マウスに移植したがんの可視化と、光熱変換によるがん治療が可能であることを実証

- 当該ナノ粒子と近赤外光を組み合わせた新たながん診断・治療技術の創出に期待

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科 物質化学領域の都 英次郎准教授とセキ ウン大学院生(博士前期課程)は、量子科学技術研究開発機構(理事長・平野 俊夫、千葉県千葉市)、高崎量子応用研究所 先端機能材料研究部(群馬県高崎市)の田口 光正上席研究員(「生体適合性材料研究プロジェクト」プロジェクトリーダー)、木村 敦上席研究員と共同で、量子ビーム(ガンマ線*1)架橋技術を用いて、ガリウム-インジウム合金から成る液体金属*2 表面に様々な生体高分子(ゼラチン、DNA、レシチン、牛血清蛋白質)がコートされ、安定な状態を保つことができるコア-シェル型*3 のユニークな構造を有すナノ粒子の作製に成功した(図1)。得られたゼラチン-液体金属ナノ粒子は、EPR効果*4 によって大腸がんを移植したマウス体内の腫瘍内に集積し、生体透過性の高い近赤外レーザー光*5 により、がん患部の可視化と光熱変換による治療が可能であることを実証した。さらに、マウスがん細胞とヒト正常細胞を用いた細胞毒性試験と生体適合性試験を行い、いずれの検査からもゼラチン-液体金属ナノ粒子が生体に与える影響は極めて少ないことがわかった。当該ナノ粒子と近赤外レーザー光を組み合わせた新たながん診断・治療技術の創出が期待される。 |

【研究背景と内容】

ガリウム・インジウム(Ga/In)合金からなる室温で液体の金属(液体金属)は、高い生体適合性と優れた物理化学的特性を有することが知られており、とりわけナノ粒子化した液体金属をバイオメディカル分野に応用する研究に大きな注目が集まっている。研究チームでも、液体金属をがん患部に送り込むことができれば、生体透過性の高い近赤外レーザー光を用いることで、患部の可視化や光熱変換を利用した、新たながんの診断や治療が実現できるのではないかと考え、研究をスタートさせた。

液体金属をナノ粒子化するためには煩雑な合成プロセスが必要であり、ナノ粒子化した液体金属の構造や機能を溶媒中で安定的に保持させることは難しい。そこで、研究チームは、液体金属をがん患部まで送り、がん細胞内に取り込ませるために、液体金属表面に生体高分子(ゼラチン、DNA、レシチン、牛血清蛋白質)を吸着させたコア-シェル型ナノ粒子の作製を試みた。Ga/In液体金属と生体分子の混合物に超音波照射することで、コア-シェル型ナノ粒子を形成できることを見出したが、そのままではナノ粒子の構造を水中で安定的に維持させることはできなかった。

この問題を解決するために、ナノ粒子表面の生体高分子がバラバラにならないよう、量子ビーム(ガンマ線)架橋反応を利用すれば、架橋剤などの細胞毒性を有する薬剤を用いることなく、生体高分子の特性を保持したまま安定化できると考えた。この方法でガンマ線架橋したゼラチン-液体金属ナノ粒子は、30日以上の粒径安定性を有していること、細胞に対し高い膜浸透性を有し毒性が無いこと、近赤外レーザー光照射により発熱が起こることが確認できたため、がん患部の可視化と治療効果について試験を行った。

大腸がんを移植して10日後のマウスに、ゼラチン-液体金属ナノ粒子を投与し、4時間後に740~790 nmの近赤外光を当てたところがん患部だけが蛍光を発している画像が得られ、当該ナノ粒子がEPR効果によりがん組織に取り込まれていることが分かった(図2(左))。そこで、当該ナノ粒子が集積した患部に対して808 nmの近赤外レーザー光を照射したところ、光熱変換による効果で26日後には、がんを完全に消失させることに成功した(図2(右))。

さらに、ゼラチン-液体金属ナノ粒子の細胞毒性と生体適合性を評価した。2種類の細胞[マウス大腸がん由来細胞(Colon-26)、ヒト胎児肺由来正常線維芽細胞(MRC5)]を培養する培養液中に、ゼラチン-液体金属ナノ粒子を、添加量を変えて投与・分散させ、24時間後に細胞内小器官であるミトコンドリアの活性を指標として細胞生存率を測定した結果、細胞生存率の低下は見られず、細胞毒性はなかった(図3)。また、ゼラチン-液体金属ナノ粒子をマウスの静脈から投与し、生体適合性を血液検査(1週間調査)と体重測定(約1ヵ月調査)により評価したが、いずれの項目でもゼラチン-液体金属ナノ粒子が生体に与える影響は極めて少ないことがわかった。

これらの成果は、今回開発した生体高分子のナノ粒子コーティング技術が、革新的がん診断・治療法の基礎に成り得ることを示すだけでなく、ナノテクノロジー、光学、量子ビーム工学といった幅広い研究領域における材料設計の技術基盤として貢献することを十分期待させるものである。

本成果は、2021年12月20日に先端材料分野のトップジャーナル「Applied Materials Today」誌(Elsevier発行)のオンライン版に掲載された。なお、本研究は、日本学術振興会科研費(基盤研究A)及び総合科学技術・イノベーション会議 官民研究開発投資拡大プログラム(Public/Private R&D Investment Strategic Expansion PrograM:PRISM)の支援のもと行われたものである。

図1. ガンマ線を利用した生体分子-液体金属ナノ複合体の合成と当該ナノ粒子を活用した光がん療法の概念。

LM: 液体金属、NIR: 近赤外、FL: 蛍光。

図2. ナノ粒子をがん患部に集積・可視化(左)し、光照射によりがんを治療(右)。

図3. CCK-8法によるゼラチン-液体金属ナノ粒子の細胞毒性評価。

赤:マウスの大腸がん細胞、グレー:ヒトの正常細胞、

RIPA: Radioimmunoprecipitation Buffer(細胞や組織の溶解に

使用される緩衝液、本実験の陽性対照に利用)

【論文情報】

| 掲載誌 | Applied Materials Today |

| 論文題目 | Sonication- and γ-ray-mediated biomolecule-liquid metal nanoparticlization in cancer optotheranostics |

| 著者 | Qi Yun, Atsushi Kimura, Mitsumasa Taguchi, Eijiro Miyako* |

| 掲載日 | 2021年12月20日にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1016/j.apmt.2021.101302 |

【関連研究情報】

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)、先端科学技術研究科物質化学領域の都研究室では、近赤外レーザー光により容易に発熱するナノ材料の特性(光発熱特性)に注目し、これまでに、"三種の神器"を備えた多機能性グラフェン(2020年4月23日 JAISTからプレス発表)、ナノテクノロジーと遺伝子工学のマリアージュ(2020年8月17日 JAISTからプレス発表)、がん光細菌療法の新生(2021年2月16日JAISTからプレス発表)などの光がん療法を開発している。

量子科学技術研究開発機構(QST)、先端機能材料研究部プロジェクト「生体適合性材料研究」では、量子ビーム微細加工技術による先端医療デバイスの創製の一環として、これまでに、診断や創薬における微量検体の分析性能が数10倍に!(2019年6月25日 QSTからプレス発表)、平面状の細胞シートが立体的に!細胞が自分の力でシートを3次元化(2021年7月14日QSTからプレス発表)などの機能性材料作製技術を開発している。

【用語説明】

*1 ガンマ線

ガンマ線とは、放射性同位元素(コバルト60など)の崩解によって放出される量子ビームの一種。

*2 液体金属

室温以下あるいは室温付近で液体状態を示す金属のこと。例えば、水銀(融点マイナス約39℃)、ガリウム(融点約30℃)、ガリウム-インジウム合金(融点約15℃)がある。

*3 コア-シェル型

コアは核、シェルは殻を意味し、一つの粒子で核と殻の素材が異なるものをこのように呼ぶ。

*4 EPR効果

100nm以下のサイズに粒径が制御された微粒子は、正常組織へは漏れ出さず、腫瘍血管からのみがん組織に到達して患部に集積させることが可能である。これをEPR効果(Enhanced Permeation and Retention Effect)という。

*5 近赤外レーザー光

レーザーとは、光を増幅して放射するレーザー装置、またはその光のことである。レーザー光は指向性や収束性に優れており、発生する光の波長を一定に保つことができる。とくに700~1100 nmの近赤外領域の波長の光は生体透過性が高いことが知られている。

令和3年12月21日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/12/21-1.html物質化学領域の松村教授が高分子学会三菱ケミカル賞を受賞

物質化学領域の松村 和明教授が公益社団法人高分子学会三菱ケミカル賞を受賞しました。

高分子学会は、高分子科学の基礎ならびに高性能材料などの応用分野に関する幅広い研究分野を対象とした会員数10,000を超える学術団体です。

三菱ケミカル賞は、高分子科学に基礎をおき、技術、産業に寄与する独創的かつ優れた研究業績を挙げた研究者に授与される賞です。

*参考:高分子学会三菱ケミカル賞受賞者

■受賞年月日

令和3年9月7日

■研究題目

両性電解質高分子の凍結保護効果の解明と生体材料応用

■研究内容

細胞の凍結保存技術は古くから開発されており、保護物質であるジメチルスルホキシド(DMSO)などを添加する必要がありました。松村教授らは、DMSOに比べて毒性が低く、しかも活性の高い高分子系の新規凍結保護物質を新たに見いだしました。その機序が既存の物質と異なることをNMRを用いた独自の手法で明らかとし、この機序を用いた再生医療用組織の凍結保存にも挑戦しています。さらに、和牛の受精卵や精子の凍結保護剤として産業応用もされています。また、凍結濃縮という凍結現象を用いた細胞内への物質送達手法を開発するなど、高分子化学と低温生物工学双方向の異分野融合型研究を進めています。

以上、基礎から産業応用に至るまで独創的かつ優れた研究成果であると国内外から高く評価されています。

■受賞にあたって一言

高分子学会よりこの度、三菱ケミカル賞を頂くことができ誠に光栄に思います。さらに高分子化学の発展に尽力して参ります。共同研究者や研究室の学生さんならびに研究費をご支援いただいた関係各所に厚くお礼申し上げます。

令和3年9月17日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2021/09/17-1.htmlがん光細菌療法の新生

がん光細菌療法の新生

ポイント

- 高い腫瘍標的能を有し、近赤外光によって様々な機能を発現する光合成細菌の発見

- 当該細菌を活用したがん診断・治療技術の創出

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)先端科学技術研究科物質化学領域の楊 羲研究員、博士前期課程学生の小松 慧、博士後期課程学生のラグー シータル、都 英次郎准教授らは、光合成細菌を使ってマウス体内のガン細胞の検出と治療を同時に可能にする技術の開発に成功した。 世界的にがんの罹患者数、死亡者数は増加している。体内の高精度ながん細胞検出技術ならびにがん細胞を根絶可能な治療法の開発は、がん医療における究極の目的である。 本研究では、低酸素状態の腫瘍環境内で高選択的に集積・生育・増殖が可能で、かつ生体透過性の高い近赤外レーザー光*1によって様々な機能を発現する非病原性の紅色光合成細菌*2を発見した(図1)。また、当該細菌の特性を活用することで体内の腫瘍を高選択的に検出し、標的部位のみを効果的に排除することが可能な "がん光細菌療法"という新しい概念・技術を創出することに成功した。 本研究で提案する概念・技術は、ナノ・マイクロテクノロジー、光学、微生物工学といった幅広い研究領域に貢献し、将来的に先進医療分野において世界の科学・技術をリード可能な革新的がん診断・治療法に成り得ると期待している。 本成果は、2021年2月15日にナノサイエンス・ナノテクノロジー分野のトップジャーナル「Nano Today」誌(Elsevier発行)のオンライン版に掲載された。なお、本研究成果は日本学術振興会科研費[基盤研究A、国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)]の支援のもと行われたものである。 |

図1. がん光細菌療法の概念。NIR: 近赤外、FL: 蛍光、ROS: 活性酸素種、PA: 光音響。 |

【論文情報】

| 掲載誌 | Nano Today(Elsevier発行) |

| 論文題目 | Optically activatable photosynthetic bacteria-based highly tumor specific immunotheranostics |

| 著者 | Xi Yang, Satoru Komatsu, Sheethal Reghu, Eijiro Miyako* |

| 掲載日 | 2021年2月15日にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1016/j.nantod.2021.101100 |

【関連研究情報】

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)、先端科学技術研究科物質化学領域の都研究室では、近赤外レーザー光により容易に発熱するナノ材料の特性(光発熱特性)に注目し、これまでに、"三種の神器"を備えた多機能性グラフェン(2020年4月23日 JAISTからプレス発表)、ナノテクノロジーと遺伝子工学のマリアージュ(2020年8月17日 JAISTからプレス発表)などの光がん療法を開発している。

【用語解説】

*1 近赤外レーザー光

レーザーとは、光を増幅して放射するレーザー装置、またはその光のことである。レーザー光は指向性や収束性に優れており、発生する光の波長を一定に保つことができる。とくに700~1100 nmの近赤外領域の波長の光は生体透過性が高いことが知られている。

*2 紅色光合成細菌

近赤外光を利用して光合成を行う細菌。水の分解による酸素発生は行わない。

令和3年2月16日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/02/16-1.html物質化学領域の松村研究室の論文が国際学術誌の表紙に採択

物質化学領域の松村研究室の論文が英国王立化学会(RSC)刊行のJournal of Materials Chemistry B誌の 表紙(inside front cover)に採択されました。

本研究成果はタイ王国チュラロンコン大学との協同教育プログラムによるものです。

■掲載誌

J. Mater. Chem. B, 2020, 8, 7904-7913 掲載日2020年8月13日

■著者

Wichchulada Chimpibul(松村研修了生), Tadashi Nakaji-Hirabayashi, Xida Yuan(松村研博士後期課程2年)and Kazuaki Matsumura*

■論文タイトル

Controlling the degradation of cellulose scaffolds with Malaprade oxidation for tissue engineering

■論文概要

再生医療では、幹細胞を体外で培養し機能化を行った後に再度移植し疾患を治療する際に細胞培養用の足場材料を使用します。一般的には動物性のコラーゲンや合成高分子などが利用されていますが、安全性や機能性に改善の余地があると言われています。

本研究では、自然界に豊富にあるセルロースを酸化することで生体内分解性を付与することに成功し、安全かつ高機能な細胞培養足場材料として再生医療分野での利用を提案しています。

表紙詳細:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/tb/d0tb90155e#!divAbstract

論文詳細:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/tb/d0tb01015d#!divAbstract

令和2年9月18日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2020/09/18-1.html"三種の神器"を備えた多機能性グラフェンの開発 -ガン分子標的治療技術を目指して-

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学

フランス国立科学研究センター

"三種の神器"を備えた多機能性グラフェンの開発

-ガン分子標的治療技術を目指して-

ポイント

- 三種類の機能性分子(近赤外蛍光プローブ、抗ガン剤、腫瘍マーカー認識分子)をグラフェン表面上に一度に化学修飾することに成功

- 多機能性グラフェンの合理的な分子設計によって選択的かつ効果的なガン細胞死を誘導することに成功

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科物質化学領域の都 英次郎准教授らはフランス国立科学研究センター(所長、アントワーヌ・プチ、フランス・パリ)のアルベルト・ビアンコ博士ら(同センター、細胞分子生物学研究所、フランス・ストラスブール)と共同で、多機能性グラフェン*1を活用した新しいガン分子標的治療技術の開発に成功した(図1)。

本研究は、グラフェンに様々な機能性分子を一度に化学修飾できること、そしてその合理的な分子設計に基づいた効果的なガン分子標的治療技術への応用の可能性を示した。今後は、この技術を応用して、マウスやラット等の実験動物の体内における抗ガン作用を詳細に調べていく予定である。 本成果は、2020年4月21日にWiley-VCH発行「Angewandte Chemie International Edition」のオンライン版に掲載された。なお、本研究は、日本学術振興会科研費[基盤研究A、基盤研究B、国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)]、フランス国立研究機構、グラフェンフラッグシップ、スペイン財務省、バレンシア州自治政府の支援を受けて行われた。 |

図1. 多機能性グラフェンの分子構造

図1. 多機能性グラフェンの分子構造

【論文情報】

| 掲載誌 | Angewandte Chemie International Edition (Wiley-VCH) |

| 論文題目 | Rational chemical multifunctionalization of graphene interface enhances targeting cancer therapy |

| 著者 | Matteo Andrea Lucherelli, Yue Yu, Giacomo Reina, Gonzalo Abellán, Eijiro Miyako*, Alberto Bianco* |

| 掲載日 | 2020年4月21日にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1002/anie.201916112 |

【用語説明】

*1 グラフェン

炭素原子だけで構成される二次元シート状のナノ炭素材料。厚さが炭素一個分に相当し、炭素原子が蜂の巣のような六角形に連結した構造を持つ。優れた電気伝導性、熱伝導性、機械的強度、化学的安定性などを持っており、幅広い分野での応用が期待されている。

*2 インドシアニングリーン(ICG)

医療診断で使用されるシアニン色素の一種である。生体透過性の高い近赤外波長領域の光が利用できるため生体深部の診断や治療に有用と考えられている。

*3 葉酸

葉酸はビタミンB群の一種。ガンマーカー認識素子として葉酸受容体を標的にしたドラッグデリバリーシステムが開発され、ガンの診断や治療に応用されつつある。

*4 ドキソルビシン(Dox)

抗ガン剤の一種である。腫瘍細胞の核内の遺伝子に結合することで、DNAやRNAを合成する酵素の働きを阻害することで抗腫瘍効果を示す。

令和2年4月23日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2020/04/23-1.htmlエクセレントコアシンポジウムの開催について

標題について、エクセレントコア「天然マテリアル」研究拠点シンポジウム(第11回サクラン研究会 年次大会)を下記のとおり開催しますので、ご案内いたします。

本シンポジウムは、天然マテリアル、特に本学にて発見されたサクランに関する研究のさらなる発展を目指し、幅広い分野の研究者との相互交流・意見交換を行うために本学のエクセレントコア「高性能天然由来マテリアル開発拠点」及びサクラン研究会が開催するものです。

参加は無料となっており、事前の参加申込み等も必要ありませんので、奮ってご参加下さい。

| 開催日時 | 令和元年10月25日(金) 10:00~17:50 |

| 会 場 | マテリアルサイエンス系 小ホール |

| プログラム | 司会 金子 達雄 北陸先端科学技術大学院大学 教授(環境・エネルギー領域)

座長 三俣 哲 新潟大学 研究教授

座長 岡島 麻衣子

|

物質化学領域の都准教授らの論文がNanoscale Advances誌の表紙に採択

物質化学領域の都 英次郎准教授、YU, Yue特任助教(物質化学領域、都研究室)、YANG, Xi研究員(同領域、同研究室)らの論文がNanoscale Advances誌の表紙に採択されました。なお、本研究成果は日本学術振興会科学研究費補助金[基盤研究A、基盤研究B、国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)]の支援のもと、株式会社ダイセルと行われた共同研究によるものです。

■掲載誌

Nanoscale Advances

■著者

Yue Yu, Xi Yang, Ming Liu, Masahiro Nishikawa, Takahiro Tei, Eijiro Miyako

■論文タイトル

Anticancer drug delivery to cancer cells using alkyl amine-functionalized nanodiamond supraparticles

■論文概要

ナノスケールの薬物担持体はドラッグデリバリーシステム(DDS)への応用が期待されている。本研究では、アルキルアミンを表面化学修飾したナノダイヤモンド(直径約5 nmの球状粒子)が自己組織化現象によりナノ集合体に変形することを見出した。また、形成されるナノ集合体の粒子径は、導入するアルキルアミンの鎖長を変えることで、およそ20 nmから90 nmの範囲内で容易に調整できることがわかった。一方、当該ナノダイヤモンド集合体に抗ガン剤(カンプトテシン)を封入し、薬物担持体としての機能を調査したところ、ポリエチレングリコールを修飾したポリマーミセルやリン脂質系のナノエマルジョンといった従来からDDSに良く利用されているナノキャリアと比較して、より効果的な抗がん活性を示すことが細胞やマウスを用いた実験より明らかとなった。

本研究成果により、がん医療に向けたナノダイヤモンド集合体を活用する機能性ナノメディシンの実現が期待される。

論文詳細はこちら

令和元年9月12日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2019/09/12-1.html金沢市産学連携ものづくり技術交流塾「企業向け大学等シーズ発表会」~技術の種をものづくりに活かそう!~に出展

11月28日(水)、ITビジネスプラザ武蔵(金沢市武蔵町)にて、金沢市及び近郊の11高等教育機関が一同に会し、『金沢市産学連携ものづくり技術交流塾「企業向け大学等シーズ発表会」~技術の種をものづくりに活かそう!~』が開催され、本学からはシングルナノイノベーティブデバイス研究拠点・生命機能工学領域の高村 禅教授が発表及び出展を行いました。

参加高等教育機関によるシーズ発表会では、高村教授は「BioMEMS技術の医療・環境応用」をテーマに発表を行い、多くの聴講者によって活況を呈しました。

また、同会場内で行われた参加高等教育機関の紹介や発表内容に関するパネル展示において、高村教授はシングルナノイノベーティブデバイス研究拠点における研究内容等について紹介し、本学ブースには地元企業関係者をはじめ、参加機関関係者の方などが来訪され、活発な情報交換の場となりました。

シーズ発表会にて発表を行う高村教授

本学出展ブースにて来訪者へ説明・情報交換等を行う様子

平成30年12月5日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2018/12/05-1.html金沢市産学連携ものづくり技術交流塾「企業向け大学等シーズ発表会」~技術の種をものづくりに活かそう!~に本学が出展

11月28日(水)、ITビジネスプラザ武蔵(金沢市武蔵町)にて、金沢市及び近郊の11高等教育機関が一同に会し、『金沢市産学連携ものづくり技術交流塾「企業向け大学等シーズ発表会」~技術の種をものづくりに活かそう!~』が開催されます。

本学からは、シングルナノイノベーティブデバイス研究拠点の高村 禅教授が下記のテーマで発表及び出展を行います。 参加お申し込みのうえ、ぜひ会場に足をお運びください。

| 日 時 | 平成30年11月28日(水)14:00~17:00 |

| 会 場 | ITビジネスプラザ武蔵(金沢市武蔵町14-31) |

| 参加機関 | 石川県立大学、石川工業高等専門学校、金沢大学、金沢医科大学、 金沢学院大学、金沢工業大学、金沢星陵大学、金沢美術工芸大学、 北陸大学、北陸学院大学、北陸先端科学技術大学院大学 |

| 開催内容 | ・14:00~ 発表会(各高等教育機関による10分間のシーズ発表) 本学発表者:シングルナノイノベーティブデバイス研究拠点 生命機能工学領域 高村 禅教授 発表テーマ:「BioMEMS 技術の医療・環境応用」 ・14:00~17:00 展示会(各高等教育機関の紹介や発表内容に関したパネル等展示) ・16:00~ 交流会(講師や他の参加者との情報交換) |

| 参加申込 | 下記PDFの参加申込フォームに必要事項をご記入の上、FAXまたはE-mailでお申込みください。 (定員:50名、参加無料) 申込締切:11月26日(月) |

イムノクロマト診断薬の高感度化、迅速診断化に有効な金属ナノ粒子-ラテックスナノコンポジット微粒子を創製

イムノクロマト診断薬の高感度化、迅速診断化に有効な

金属ナノ粒子-ラテックスナノコンポジット微粒子を創製

ポイント

- 金および白金ナノ粒子をラテックス粒子にそれぞれ約200個、25,000個担持させた金属ナノ粒子-ラテックスナノコンポジット微粒子の合成に成功

- 合成した金属ナノ粒子-ラテックスナノコンポジット微粒子を用いたイムノクロマトは、金コロイドとの比較において最大64倍の感度向上を示した。

- 金属ナノ粒子-ラテックスナノコンポジット微粒子は、ビオチン-アビジン結合を利用することにより、様々な抗体、バイオマーカーを粒子表面にコーティング可能であることを示唆した。

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)、物質化学領域の前之園 信也 教授らは、新日鉄住金化学株式会社総合研究所(新日鉄住金化学株式会社と新日鉄住金マテリアルズ株式会社は経営統合し、2018年10月1日より日鉄ケミカル&マテリアル株式会社となります)と連携し、医療診断薬(イムノクロマト)の高感度化・迅速診断化に有効な金属ナノ粒子-ラテックスナノコンポジット微粒子を創製しました。 イムノクロマト注)は、特別な設備が不要なハンディータイプのデバイスであり短時間に目視判定ができるため、 その簡便性・迅速性をメリットとして先進国から発展途上国まで世界の様々な医療現場において重要な検査手法として利用されています。しかしながら、イムノクロマトの感度は十分とは言えず、現状では検体中の抗原やバイオマーカーが比較的豊富に存在する検査項目に限定されています。また、検査項目の中には、発症初期の抗原濃度が低い場合、判定が不十分なものもあるため、検出感度の向上は非常に重要な課題となっています。このイムノクロマトの感度向上には、標識粒子の発色性が大きく影響します。すなわち、標識粒子の発色性を強くすることにより、イムノクロマトの感度を向上することが可能となります。 この様な背景の中、我々は従来標識粒子として利用されている金や白金ナノ粒子をラテックス粒子に数百~数万個担持させることにより粒子1個当たりの発色性が極めて強い金属ナノ粒子-ラテックスナノコンポジット微粒子を合成しました。さらに粒子サイズや金属ナノ粒子の担持量を最適化することでイムノクロマトの感度と検出時間を飛躍的に向上することに成功しました。本成果は、アメリカ化学会が発行するACS Applied Materials and Interfaces 誌に2018年9月5日に掲載されました。 本研究の一部は文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業(分子・物質合成)の支援により北陸先端科学技術大学院大学で実施されました。 |

<今後の展開>

本研究で合成した金属ナノ粒子-ラテックスナノコンポジット微粒子の実用化を推進していきます。また、磁性粒子の担持など新しい機能化も検討していきます。一方、この粒子は、イムノクロマトでの利用のみに留まらず多種多様な応用の可能性を持っています。今後、様々な分野での適用検討を行うことで、この粒子の新しいアプリケーションの創製に繋がることを期待しています。

図1 金ナノコンポジット微粒子(左)と白金ナノコンポジット微粒子(右)のSEM写真

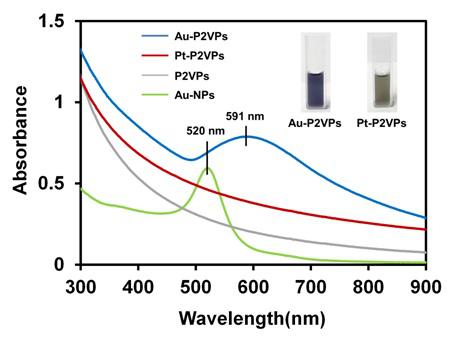

図2 金ナノコンポジット(Au-P2VP:青)と白金ナノコンポジット(Pt-P2VP:赤)の吸収スペクトル。 比較として、担体であるラテックス(P2VP:灰)および金コロイド(AuNP:緑)の吸収スペクトルもプロット。 挿入した写真は、Au-P2VPおよびPt-P2VPの水分散液。尚、Au-P2VP、Pt-P2VP、P2VP(1×109)は同じ粒子数で測定し、AuNPは100倍の粒子数(1×1011)で測定した。

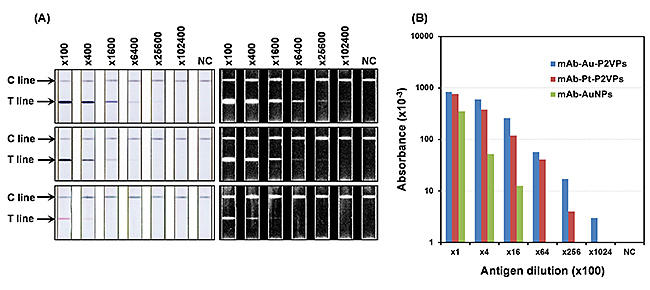

図3 (A)インフルエンザA型で評価した結果。(上)Au-P2VP、(中)Pt-P2VP、および(下)Pt-P2VPを用いたイムノクロマト(640 HAU/mlの抗原を1.0×102〜1.024×105倍に希釈)。左の列はイムノクロマトのカラー写真を示し、右の列はコントラストを強調した黒と白のネガ画像を示す。 NC、C lineおよびT lineは、それぞれネガティブコントロール、コントロールラインおよびテストラインを示す。(B)抗原希釈倍率と吸収スペクトル強度の相関を示したグラフ。

<論文>

| 掲 載 誌 | ACS Applied Materials and Interfaces |

| 論文題目 | Metal (Au, Pt) Nanoparticle-Latex Nanocomposites as Probes for Immunochromatographic Test Strips with Enhanced Sensitivity |

| 著 者 | Yasufumi Matsumura,† Yasushi Enomoto,† Mari Takahashi,‡ Shinya Maenosono‡ †新日鉄住金化学株式会社 総合研究所 ‡北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス系 物質化学領域 |

| DOI | 10.1021/acsami.8b11745 |

| 掲 載 日 | 2018年9月5日にオンライン掲載(Just Accepted Manuscript) |

<用語説明>

注)イムノクロマト

抗原抗体反応を利用した迅速検査方法。イムノクロマトは目視で結果を判定することができるため、簡便な方法として、主に細菌やウイルスなどの病原体の検出に用いられています。日本国内では、妊娠検査薬やインフルエンザ検査薬として多く利用されています。

平成30年9月21日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2018/09/21-1.html物質化学領域の篠原准教授が第67回高分子学会年次大会で広報委員会パブリシティ賞を受賞

物質化学領域の篠原 健一准教授が第67回高分子学会年次大会において広報委員会パブリシティ賞を受賞しました。

公益社団法人高分子学会は、現在、会員数10,000を超える学術団体として、高分子科学の基礎的分野はもとより、機能性ならびに高性能材料などの応用分野、例えば電気、電子、情報、バイオ、医療、輸送、建築、宇宙など幅広い研究分野の会員によって支えられています。高分子学会では、学術や産業界の発展に寄与するために、年次大会、高分子討論会、ポリマー材料フォーラムの中から、高分子の研究開発に大きな影響を与える研究発表の内容について広報活動を行っており、広報委員会がプレスリリースのために選定したものに対して、パブリシティ賞を授与することになっています。

この高分子学会広報委員会パブリシティ賞はその発表内容が学術、技術、又は産業の発展に寄与するものであり対外的に発表するにふさわしいと認められたものです。(第67回高分子学会年次大会:総計1,514件のうち、11件)

参考:http://main.spsj.or.jp/koho/koho_top.php

■受賞年月日

平成30年5月8日

■タイトル

ポリマー1分子の直視:らせん高分子鎖に沿って分子が歩行する現象の全原子MDシミュレーション

■研究の概要

ナノマシンは、分子レベルで動作する微小な機械です。既に篠原准教授らは、らせん高分子鎖の上を動くナノマシン・分子モーターの発見をしていますが、今回、並列計算機を用いた全原子分子動力学(MD)シミュレーションによって、このモーター分子が室温の液中でレール分子鎖と相互作用して動く様子を原子スケールで可視化することに成功しました。 この新手法は分子モーターの設計指針を明確化し人工筋肉など新動力の開発に繋がります。

■受賞にあたって一言

私共のポリマー1分子研究が高く評価され大変嬉しく思います。この一連の研究は、生物物理学分野における生体分子モーターの1分子研究に触発されたものであり、異分野を融合する研究の醍醐味を日々味わっています。また、全原子MD計算は、本学情報社会基盤研究センターの並列計算機を使用して実施いたしました。この場を借りて感謝申し上げます。

平成30年5月17日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2018/05/17-1.html磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を用いて、従来分離が難しかった細胞小器官(オートファゴソームなど)の新たな分離法の開発に成功

磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を用いて、従来分離が難しかった

細胞小器官(オートファゴソームなど)の新たな分離法の開発に成功

ポイント

- これまで分離が難しかった細胞小器官を磁気分離するためのプローブとして、粒径約15 nmで単分散なAg/FeCo/Agコア/シェル/シェル型磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を創製した。

- ハイブリッドナノ粒子を哺乳動物細胞に取り込ませ、培養時間を変化させた際、ナノ粒子が細胞内のどの部分に局在するかということをAgコアのプラズモン散乱を利用して可視化することに成功した。

- 培養時間が30分~2時間の間でハイブリッドナノ粒子がオートファゴソームに局在することがわかったため、オートファゴソームをターゲットとして、適切な時間帯で細胞膜を破砕して磁気分離を行うことでオートファゴソームの分離に成功した。

- 単離したオートファゴソームをプロテオミクス/リピドミクス解析に供することで、オートファジーの機能欠損による疾患の創薬へと展開できる可能性がある。

- リガンド結合ハイブリッドナノ粒子を用いた汎用的かつ高選択的な細胞小器官分離技術へと拡張することで、基礎生物学上重要な発見を導く可能性があるほか、肥満や老化を防止する医療技術へと繋がることも期待される。

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)、物質化学領域の前之園 信也 教授らは、東京大学、金沢大学ほかと共同で、独自開発の磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を用いてオートファゴソームのイメージングと磁気分離に成功しました。この手法は、これまで分離が困難であった他の細胞小器官へ拡張可能なため、新たな細胞小器官分離法としての応用が期待されます。 2013年のノーベル生理学・医学賞は、「小胞輸送の分子レベルでの解析と制御メカニズムの解明」という功績に対して、米国の3名の研究者に贈られました。また、2016年のノーベル生理学・医学賞は、「オートファジー注1)の分子レベルでのメカニズムの解明」の功績に対して、東京工業大学・大隅 良典 栄誉教授に贈られたことはまだ記憶に新しいところです。これらの研究はいずれも"細胞内物質輸送"に関するものでした。細胞内物質輸送には多種多様な細胞小器官注2)が関与しており、それらの機能は細胞小器官に存在するタンパク質や脂質によって制御されています。従って、細胞小器官の機能を理解するためには、そこに存在するタンパク質/脂質を調べることが必要不可欠です。そのための有力な手段の一つとして、タンパク質/脂質が機能している小器官ごと単離して解析するという方法があります。細胞小器官の一般的な単離法には超遠心分離注3)がありますが、比重に差が無い異種の小器官の分離は困難であることに加え、分離工程が煩雑で手間がかかるほか、表在性タンパク質注4)の脱離や変性が問題となる場合もあるため、新たな分離法の開発が望まれています。 本成果は、アメリカ化学会が発行するオープンアクセスジャーナルであるACS Omega誌に2017年8月25日に掲載されました。 |

<今後の展開>

単離したオートファゴソームをプロテオミクス/リピドミクス解析に供することで、これまでとは異なる視点からオートファジーを俯瞰でき、オートファジーの機能欠損による疾患の創薬へと展開できる可能性があります。また、ハイブリッドナノ粒子表面に所望のリガンドを結合させることによって、目的の細胞小器官への受容体を介したターゲティングが可能なナノ粒子を作製し、そのリガンド結合ナノ粒子を用いて標的細胞小器官を高選択的に単離する技術を確立することで、基礎生物学上重要な発見を導く可能性があります。さらに、肥満や老化を防止する医療技術へと繋がることも期待されます。

図1 磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を哺乳動物細胞にトランスフェクションした後、培養時間(図中右に行くに従って培養時間が長いことを意味する)とともにナノ粒子の局在が初期エンドソーム(early endosome)、オートファゴソーム(autophagosome)、オートファゴリソソーム(autophagolysosome)へと移行する様子をプラズモン散乱を利用した共焦点顕微鏡イメージングで確認でき、各々の時間帯で磁気分離を行うとそれぞれ異なる種類の細胞小器官を分離することが可能であることを示した図。

<論文>

| 掲載誌: | ACS Omega |

| 論文題目: | "Magnetic Separation of Autophagosomes from Mammalian Cells using Magnetic-Plasmonic Hybrid Nanobeads"(磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を用いた哺乳動物細胞からのオートファゴソームの磁気分離) |

| 著者: | Mari Takahashi,1 Priyank Mohan,1 Kojiro Mukai,2 Yuichi Takeda,3 Takeo Matsumoto,4 Kazuaki Matsumura,1 Masahiro Takakura,5 Hiroyuki Arai,2 Tomohiko Taguchi,6 Shinya Maenosono1* 1北陸先端科学技術大学院大学 2東京大学大学院薬学系研究科 衛生化学教室 3大阪大学大学院医学系研究科 4金沢大学医薬保健研究域医学系 5金沢医科大学産科婦人科 6東京大学大学院薬学系研究科 疾患細胞生物学教室 |

| DOI: | 10.1021/acsomega.7b00929 |

| 掲載日: | 2017年8月25日 |

<用語解説>

注1)オートファジー

オートファジー(Autophagy)は、細胞が持っている、細胞内のタンパク質を分解するための仕組みの一つ。自食とも呼ばれる。酵母からヒトにいたるまでの真核生物に見られる機構であり、細胞内での異常なタンパク質の蓄積を防いだり、過剰にタンパク質合成したときや栄養環境が悪化したときにタンパク質のリサイクルを行ったり、細胞質内に侵入した病原微生物を排除することで生体の恒常性維持に関与している。

注2)細胞小器官

細胞の内部で特に分化した形態や機能を持つ構造の総称。細胞内器官やオルガネラとも呼ばれる。細胞小器官が高度に発達していることが、真核細胞を原核細胞から区別している特徴の一つである。

注3)超遠心分離

数万G(重力加速度)以上の遠心力をかける遠心分離法。

注4)表在性タンパク質

疎水性相互作用、静電相互作用など共有結合以外の力によって脂質二重層または内在性膜タンパク質と一時的に結合しているタンパク質。

注5)超常磁性

強磁性体やフェリ磁性体のナノ粒子に現れる。磁性ナノ粒子では磁化の向きが温度の影響でランダムに反転しうる。この反転が起こるまでの時間をネール緩和時間という。外場の無い状態で、磁性ナノ粒子の磁化測定時間がネール緩和時間よりもずっと長い時、磁化は平均してゼロであるように見える。この状態を超常磁性という。

注6)エンドサイトーシス

細胞が細胞外の物質を取り込む過程の一つ。細胞に必要な物質のあるものは極性を持ちかつ大きな分子であるため、疎水性の物質から成る細胞膜を通り抜ける事ができない、このためエンドサイトーシスにより細胞内に輸送される。

注7)オートファゴソーム

オートファジーの過程で形成される二重膜構造を有した袋状の細胞小器官。他の細胞小器官やタンパク質などを囲い込んだ後、リソソームと融合することで内容物を消化する。

注8)プラズモン

プラズマ振動の量子であり、金属中の自由電子が集団的に振動して擬似的な粒子として振る舞っている状態をいう。金属ナノ粒子ではプラズモンが表面に局在することになるので、局在表面プラズモンとも呼ばれる。

注9)トランスフェクション

人為的にDNAやウイルスなどを細胞に取り込ませる手法。

注10)プラズモン散乱イメージング

局在表面プラズモン共鳴に起因した光散乱を利用したイメージング。共焦点顕微鏡を用いたバイオイメージングでは一般的に蛍光色素が用いられるが、長時間観察では光退色が問題となる。しかし、プラズモン散乱を用いたイメージングでは光退色の心配がない。

注11)蛍光免疫染色

抗体に蛍光色素を標識しておき、抗原抗体反応の後で励起光を照射して蛍光発光させ、共焦点顕微鏡などで観察することによって本来不可視である抗原抗体反応(免疫反応)を可視化するための組織化学的手法。

注12)初期エンドソーム

初期エンドソームは、エンドサイトーシスされた物質を選別する場として機能する細胞小器官である。エンドサイトーシスによって細胞内へと取り込まれた物質は、まず細胞辺縁部に存在する初期エンドソームへと輸送される。初期エンドソームを起点として、分解される物質は分解経路へと、細胞膜で再利用される物質はリサイクリング経路へと選別されていく。

注13)オートファゴリソソーム

オートファゴソームとリソソームの融合によってできる細胞小器官。

注14)ウェスタンブロッティング

電気泳動によって分離したタンパク質を膜に転写し、任意のタンパク質に対する抗体でそのタンパク質の存在を検出する手法。

注15)LC3-II

LC3はオートファゴソームマーカーとして広く知られている。オートファジーが開始されると、LC3はプロペプチドとして発現し、直ちにC末端が切断されて細胞質型のLC3-Ⅰとなる。LC3-ⅠのC末端にホスファチジルエタノールアミンが付加され、膜結合型のLC3- IIへ変換する。LC3- IIはオートファゴソーム膜へと取り込まれて安定に結合するため、哺乳動物におけるオートファゴソーム膜のマーカーとして用いられている。

平成29年8月25日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2017/08/25-1.html多糖類から「ゼロ複屈折ポリマー」の開発に成功

![]()

![]()

![]()

多糖類から「ゼロ複屈折ポリマー」の開発に成功

| 1. 発表者 |

||||

| 檀上 隆寛 (東京大学 大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 博士課程) ロジャース 榎本 有希子 (東京大学 大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 特任助教(当時)/ 国立研究開発法人産業技術総合研究所 構造材料研究部門 主任研究員(現在)) 島田 光星 (北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス研究科 博士課程) 信川 省吾 (北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス研究科 助教(当時)/ 名古屋工業大学 大学院物質工学専攻 有機分野 助教(現在)) 山口 政之 (北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科マテリアルサイエンス学系 教授) 岩田 忠久 (東京大学大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 教授/JST-ALCA ホワイトバイオテクノロジー・岩田チーム 研究代表者) |

||||

| 2. 発表のポイント |

||||

|

||||

| 3. 発表概要 |

||||

|

多糖類の1つであるプルランを出発原料とし、プルランの持つ特徴的な分子構造を保持したまま、簡単なエステル化により、光学特性に非常に優れたゼロ複屈折ポリマーの開発に成功しました。開発したゼロ複屈折ポリマーは、添加剤を一切加えることなくゼロ複屈折を発現するとともに、全ての可視光領域に対して、複屈折がゼロである優れた光学特性を持ち、機械物性、耐熱性、耐水性、成形加工性にも優れています。また、置換するエステル基の種類を変えることにより、ゼロ複屈折から高複屈折を持つさまざまな光学フィルムを作製することも可能であることから、偏光板保護フィルム(注4)や位相差フィルム(注5)として、多方面での利用が期待されます。

|

||||

| 4. 発表内容 |

||||

|

液晶ディスプレイは、スマートフォン、タブレットPC、液晶テレビなどに広く用いられています。液晶ディスプレイの基本構成材料の1つである偏光板を保護する目的で、さまざまなポリマー保護フィルムが使われています。一般的なポリマー保護フィルムは、セルローストリアセテート、シクロオレフィン樹脂、アクリル系樹脂などのポリマーから製造されていますが、その複屈折をゼロに近づけるために、多くの添加剤が混ぜられています。

本研究グループは今回、多糖類の一種であるプルランから、添加剤を全く必要としない「ゼロ複屈折ポリマー」の開発に成功しました。 原料として用いたプルランは、微生物によって生合成される水溶性多糖類の1つで、グルコースが2つのα-1,4結合と1つのα-1,6結合を規則正しく繰り返すことにより長くつながった、階段状の非常に珍しい分子構造を持っています(図1)。プルランは主に、食品添加剤、可食性フィルムや医療用カプセルなどとして利用されていますが、これまでプラスチックの原料として用いられることはありませんでした。 今回、プルランの特徴的な分子構造に着目し、分子構造中に存在する3つの水酸基(-OH)をエステル基に置換してプルランアセテートに変えることにより、特徴的な分子構造を残したままで、ゼロ複屈折を発現させることに成功しました(図2)。 開発したゼロ複屈折ポリマーは、ゼロ複屈折の発現に、添加剤を一切必要としません。これは、プルランの持つ特徴的な階段状の分子構造のため、分子配向が抑制されたためであると考えられます。また、熱延伸を施しても、分子配向の緩和が容易に起こることから、ゼロ複屈折の延伸フィルムも得られることがわかりました。さらに、このゼロ複屈折ポリマーは、全ての可視光領域(波長=380~750nm)において、ゼロ複屈折を示すことも発見しました。機械物性、耐熱性、耐水性、成形加工性にも優れていることから偏光板保護フィルムや位相差フィルムとして、さまざまな分野での利用が期待されます。 今後は、溶融押出成形などの工業手法により、ゼロ複屈折フィルムの作製を行いたいと考えています。自然界には、人工的には決して作り出すことができない、さまざまな特徴的な分子構造を持つ多糖類が存在します。今後は、それらの特徴的な構造を保持したまま、新規な高機能・高性能ポリマーの開発を行いたいと考えています。今回の成果を糸口として、石油由来の原料を使用しない、バイオベースのプラスチック創出技術を確立することで、二酸化炭素の排出削減につながることが期待されます。 本研究は、JST戦略的創造研究推進事業先端的低炭素化技術開発(ALCA)と文部科学省科学研究費補助金 基盤研究A(研究代表者:岩田忠久)の一環として行われました。深く感謝いたします。 |

||||

| 5. 発表雑誌 |

||||

| 雑誌名:Scientific Reports 論文タイトル:Zero birefringence films of pullulan ester derivatives 著者:Takahiro Danjo, Yukiko Enomoto-Rogers, Hikaru Shimada, Shogo Nobukawa, Masayuki Yamaguchi and Tadahisa Iwata* (*責任著者) DOI番号:10.1038/srep46342 URL: www.nature.com/articles/srep46342 日本時間4月18日(火)午後6時(イギリス時間18日(火)午前10時)に公開されました。 |

||||

| 6. 用語解説 |

||||

| 注1 プルラン デンプンを原料として黒酵母によって生合成される水溶性多糖類。グルコースが2つのα-1,4結合と1つのα-1,6結合を規則正しく繰り返した分子構造を持つ(図1)。 注2 エステル化 多糖類の水酸基(-OH)を、アセチル基(-OCOCH3)やプロピオニル基(-OCOCH2CH3)などのエステル基に化学的手法により置換すること。 注3 ゼロ複屈折ポリマー 物体中を光が透過する際、光の振動方向によって進む速度が異なる現象を複屈折と呼ぶ。一般にポリマーフィルムにおいても、分子が配向することにより複屈折が生じる。ゼロ複屈折ポリマーとは、種々の方法により複屈折をなくしたポリマーのこと。 注4 偏光板保護フィルム 液晶ディスプレイなどに用いられる偏光板を保護するために貼られるポリマーフィルム。このフィルムの複屈折は、可能な限りゼロであることが望ましい。 注5 位相差フィルム 光学補償フィルムの1つで、複屈折による光学的な歪みや視角方向による変調が原因で起こる表示の着色等を防止するために貼られるポリマーフィルムのこと。 |

||||

| 7. 添付資料 |

||||

|

|

||||

平成29年4月19日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2017/04/19-1.html生命機能工学領域の藤本教授らの研究チームが超高速遺伝子解析用試薬の実用化に寄与

生命機能工学領域の藤本健造教授らの研究チームは、 日華化学株式会社(本社:福井市、代表取締役社長:江守康昌、以下日華化学)と共同研究を行い、同研究室の保有する研究成果と、日華化学のコア技術である精密有機合成の知見を生かし、超高速遺伝子解析用試薬の安定供給・品質の確保を実現しました。

この試薬は、藤本教授らが発明者である基本特許を使用しており、国内外の研究者や企業から多くの問合せを受けていました。今回、日華化学との共同研究を通じて、合成プロセスの改良により大幅なコストダウンと安定供給を実現したものです。今後、国内外の研究者や企業での利用、応用が期待されます。

■研究概要

藤本研究室では、光を用いて遺伝子を操作する全く新しい独自の技術を追求しています。藤本教授が開発した核酸試薬を用いることで、DNAを自在に光で高速操作できるようになり、高速遺伝子解析が可能となるだけでなく、細胞内の遺伝子発現を光制御できるようになりました。研究室では、これからも医療・健康分野に焦点を当てながら、生命科学の枠を超えて様々な分野への貢献を目指し研究を進めています。

■今後の展開

光を用いた核酸類操作は、従来の酵素を用いた遺伝子操作と比較して操作性、機械化への適用度、コスト、時空間制御といった点で優れていると考えられます。LED光を照射した時だけ、照射した場所にのみ操作でき、しかも誰もがスイッチ1つで操作可能なユーザーフレンドリーな技術として期待されています。細胞内での遺伝子発現制御にも最近有効であることが見出されており、手軽な遺伝子診断システムをはじめ、局所疾患への医療応用など幅広い分野への貢献が期待されます。

日華化学株式会社プレスリリース

http://www.nicca.co.jp/01topics/2016/09/post-194.html

平成28年9月15日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2016/09/15-1.html日本海イノベーション会議[北陸先端科学技術大学院大学プログラム]を開催

8月27日(土)、日本海イノベーション会議[北陸先端科学技術大学院大学プログラム](本学、北國新聞社主催)が開催されました。

「日本海イノベーション会議」とは、石川県内の大学の研究成果等を広く県民や企業に知ってもらうことを目的として、北國新聞社と石川県内の大学が共同で開催している講演会であり、今年度は、「先端科学技術が拓く未来」をテーマに、寺野 稔理事・副学長と先端科学技術研究科(物質化学領域)の山口 政之教授が約60名の聴講者を前に講演を行いました。

第1部では寺野理事が「未来を拓くプラスチック」と題して、最先端の科学技術が身近なプラスチックに数多く応用されていることを、医療器具、自動車部品、食料品等を例に、わかりやすく解説しました。

第2部では山口教授が「知性を備えたプラスチック」と題して、「インテリジェント(知性を備えた)な高分子」と呼ばれる、外部の環境に応じて形態を変えるプラスチックやゴムに関する研究について、フィルムの透明度が温度によって変化する様子など、映像も交えて紹介しました。

寺野理事

山口先生

講演会の様子

平成28年8月29日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2016/08/29-2.html学生の Gargi Joshiさんの論文が英国王立化学会刊行 Soft MatterのBack Coverに採択

学生のGargi Joshiさん(博士前期課程2年、環境・エネルギー領域・金子研究室)の論文が、英国王立化学会刊行 Soft MatterのBack Coverに採択されました。

■掲載誌

Royal Society of Chemistry, Soft Matter 2016, 12, 5515 - 5518.

■著者

Gargi Joshi, Kosuke Okeyoshi*, Maiko K. Okajima, Tatsuo Kaneko*

■論文タイトル

Directional control of diffusion and swelling in megamolecular polysaccharide hydrogels

■論文概要

3次元網目構造を持つ高分子ゲルは生体組織に類似する特徴を多々有しており、新規バイオマテリアルへの応用が注目されています。通常のゲルでは等方的に体積膨潤するのに対し本研究では、内部の層構造を制御することで異方的に膨潤するハイドロゲルの作製に成功しました。100倍以上の膨潤率を示すこのゲルは、水の拡散吸収が層構造の側面から起こり、層間隙を広げて一軸方向にのみ膨潤する特徴が実証されました。高分子ネットワークはシアノバクテリア由来の超高分子量を持つ多糖類「サクラン」で構成され、高分子の自己配向性・生体適合性・高吸水性などを有します。水の拡散と膨潤方向が制御されたゲルの特性を活用することで、ティッシュエンジニアリング・再建手術・ドラッグデリバリーシステムなど医療用材料への展開が期待されます。

参考 http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/sm/c6sm00971a#!divAbstract

平成28年6月23日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2016/06/23-1.html