研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。物質化学領域のBADAM講師が田中貴金属記念財団 萌芽賞を受賞

物質化学領域のBADAM, Rajashekar講師(松見研究室)が一般財団法人田中貴金属記念財団 萌芽賞を受賞しました。

田中貴金属記念財団は、貴金属に関する研究への助成を行い、貴金属の新分野を開拓醸成し、学術、技術ならびに社会経済の発展に寄与することを目的としています。

本助成金制度は、「貴金属が拓く新しい世界」へのさまざまなチャレンジを支援するため、1999年度から毎年実施されています。第22回目となる今回は、貴金属が貢献できる新しい技術や研究・開発に対して、あらゆる分野から研究を募集し、その結果、合計171件の応募があり、この中から合計26件の研究に対し、総額1,610万円の研究助成金を授与しています。

■受賞年月日

令和3年3月31日

■研究題目

水分解に適した効率的酸素発生触媒活性を有する強い金属―基盤相互作用を伴うIrO2系有機・無機ハイブリッド触媒

■受賞対象となった研究の内容

Dr Rajashekar Badam, has been working on various energy materials especially electrocatalysts for oxygen redox reactions for fuel cell and electrolyser applications to name a few. His passion to mitigate environmental issues lead to the research in green hydrogen production using water electrolysis. Water electrolysis is one of the cleanest ways to produce hydrogen. Oxygen evolution reaction (OER) at anode being kinetically and thermodynamically more demanding, need an efficient catalyst. IrO2 is the best-known catalyst which is stable in acidic medium but with high overpotential (~330 mV). Changing the morphology and electronic structure of IrO2 by alloying with other metals was found to reduce the overpotential but poor stability due to agglomeration of nanoparticles and leaching of alloying metal are the key problems to be answered. In this regard, they are working on a novel strategy of anchoring IrO2 nanopartlcles to electrochemically stable conducting polymer with coordination sites. The strong metal substrate interaction between IrO2 nanoparticles and high heteroatom content in the polymer lead to high durability and reduced overpotential making water electrolyser a viable method for green hydrogen production.

ラージャシェーカル バダム博士は様々なエネルギー関連材料、とりわけ電気化学触媒(燃料電池用の酸素還元触媒や水分解反応触媒)に注力した研究を行っています。グリーンな水分解反応など、環境問題の解決を指向した研究を進めています。水分解反応は水素を得るための最もクリーンな反応であり、アノード電極側での酸素発生反応が速度論的にも熱力学的にも技術課題になっています。IrO2は酸性条件でも安定ですが、高い過電圧を有しています。IrO2を他の金属と組み合わせることでモルフォロジーや電子構造を改変でき、過電圧を低下させることができますが、同時にナノ粒子の凝集や、合金触媒からの脱離が問題となります。この点に関して、彼らはIrO2を電気化学的に安定な導電性高分子中の配位子に配位させることに取り組んでいます。強い金属―基板相互作用がIrO2と高ヘテロ元素濃度を有するポリマー間で起こることは高い触媒の安定性と過電圧の低下につながり、水分解反応をグリーンな水素製造法として実現可能なものにすることにつながると期待しています。

■受賞にあたって一言

I would like to thank Tanaka Kikinzoku Memorial Foundation and the selection committee for bestowing me with this prestigious award. I would like to thank Professor Matsumi for all the guidance, Matsumi lab members and my family for the support. I take this opportunity to dedicate this award to the almighty God.

令和3年5月25日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2021/05/25-1.html高分子化合物による細胞の凍結保護効果の機序を解明-再生組織などの長期保存技術の開発に貢献-

|

北陸先端科学技術大学院大学 理化学研究所 |

高分子化合物による細胞の凍結保護効果の機序を解明

-再生組織などの長期保存技術の開発に貢献-

ポイント

- 高分子化合物による細胞の凍結保護効果の機序の一端を解明。

- 細胞凍結保護効果を説明するため初めて固体NMRの手法を応用し、細胞の脱水制御に伴う細胞内氷晶抑制効果を説明した。

- この手法を利用することで、新しい効果的な凍結保護物質の分子設計が可能となり、再生医療分野などへの応用が期待できる。

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)先端科学技術研究科物質化学領域 松村和明教授、ラジャン・ロビン助教、理化学研究所放射光科学研究センターNMR先端応用・外部共用チーム 林文晶上級研究員、長島敏雄上級研究員らの研究グループは、高分子化合物による細胞の凍結過程における保護作用機序を明らかにした。 本研究成果は、細胞への毒性や分化への影響が低い凍結保護高分子の設計指針を明らかとすることで、再生医療分野で必要とされる幹細胞や再生組織などの効率的な凍結保存技術の開発に貢献することが期待できる。 本研究成果は、Springer Nature発行の科学雑誌「Communications Materials」誌に2021年2月9日オンライン版で公開された。なお、本研究は日本学術振興会科研費、キヤノン財団、文部科学省大学連携バイオバックアッププロジェクト、文部科学省先端研究施設共用促進事業の支援を受けて行われた。 |

【研究の背景】

医学生物学研究に必要な細胞は、細胞バンクなどから凍結状態で入手できる。細胞の凍結保存技術自体は1950年代に確立されており、おもにジメチルスルホキシド(DMSO)[*注1]が保護物質として細胞懸濁液に添加され、液体窒素温度にて凍結保存されている。一般的な樹立細胞などは既存の保存技術で問題なく保存可能な細胞が多いが、受精卵などの生殖細胞、ES細胞やiPS細胞[*注2]などの特殊な幹細胞などの中には凍結保存が困難なものが多く、効率的な保存技術の開発が望まれている。また、汎用保護剤であるDMSOは毒性があり、分化[*注3]への影響もあることから再生医療分野では代替の物質の開発が望まれているが、この半世紀ほどは新しい凍結保護物質の報告はほとんど見られなかった。高分子系の保護物質は細胞膜を容易には透過しないため、細胞への毒性や分化への影響を低くすることが可能である一方、細胞外から凍結保護を行うということから開発は困難とされてきた。2009年に松村らが両性電解質高分子[*注4]による凍結保護作用を発表し[1]、その後、多くの細胞種で凍結保護効果が確認されてきた。また、急速に凍結することで細胞内外の水の結晶化を抑制するガラス化保存技術[*注5]にも両性電解質高分子が利用され、受精卵や胚[2]や軟骨細胞シート[3]、スフェロイド[*注6] [4]などの保存に成功した。また、高分子化合物による凍結保護物質の報告は世界中で近年になって非常に多く行われており、多くの分野での応用が期待されている。しかしながら、その具体的なメカニズムはわかっていない。

【研究成果と手法】

これまでDMSOなどの低分子による細胞膜透過性の凍結保護物質については、細胞内の水の結晶化を抑制することが主な機序として報告されてきている。しかし、高分子凍結保護剤の細胞外からの保護作用の機序は詳細にはわかっておらず、最近の論文では細胞外の氷の結晶(氷晶)の成長抑制作用と説明されている。確かに氷晶は物理的に細胞を破壊するため、その抑制が重要であることは間違いがないが、一方で、細胞内に大きな氷晶が形成されることは、細胞内小器官の破壊を伴う致命的なダメージを与えるとされているため、細胞内氷晶の形成が抑制されていることが考えられる。細胞内氷晶の形成については、一般的には顕微鏡などで観察されるが、凍結時の細胞内の現象を正確に捉えることが難しいため、はっきりしたことは分からない状況であった。

研究グループらは、両性電解質高分子溶液の凍結保護の分子メカニズムを調べるため、固体NMR[*注7]の手法を初めて応用し、凍結保護という複雑かつ多面的な現象の特徴を塩や水、高分子の運動と状態からの視点で解き明かすことに成功した。

両性電解質高分子であるカルボキシル基導入ポリリジン(PLL-(0.65) (図1))溶液、比較対象として、凍結保護効果の高いDMSO溶液、凍結保護効果のあまり見られないアルブミン(BSA)溶液、ポリエチレングリコール(PEG)溶液、保護効果のない生理的食塩水について、0℃から-41℃までの水分子および塩(イオン)の運動性を固体NMR測定により評価した。その結果、低温時の水の運動性がPLL-(0.65)溶液において他の溶液に比べ顕著に抑制され粘性が上昇することがわかった(図2)。凍結条件下では、この粘性の高いポリマー溶液が細胞の周辺を取り囲むことにより、細胞内への氷晶の侵入による細胞内氷晶形成を抑制していることが示唆される。また、PLL-(0.65)溶液中では高分子鎖にNaイオンがトラップされ、低温域でのNaイオンの運動性が低下していることも確認された(図3)。これにより、浸透圧に寄与するNaイオンの濃度がPLL(0.65)溶液において低下し、急激な脱水を抑制し、温和な条件でかつ十分に細胞内を脱水できる最適条件を達成していることが細胞内氷晶の形成の抑制を示唆する結果となった。これらの機序を図4に模式図として表す。低温時に高分子が塩や水を包含した会合体を形成し、それらの運動性が低下することで温和な条件でかつ十分に脱水が起こると共に、細胞外溶液の粘性の上昇に伴う細胞外氷晶の成長も抑えられ、結果的に細胞内氷晶の形成が抑制されることが細胞の凍結保護を可能としていることが考えられる。この機序は細胞内に浸透する既存の凍結保護剤と異なることから、新たな機序に基づく凍結保護剤の開発につながる研究成果である。

【今後の展開】

固体NMR測定により高分子や塩、水の分子運動の観点から細胞凍結保護高分子の新規機序について考察することが可能となった。この手法により効果の高い凍結保護剤の設計指針が得られることが期待される。また、細胞だけでなく、再生組織などの2次元3次元の生体組織などの効率的な保存法、保存剤の開発に役立つことが期待できる。

図1 本研究で使用した両性電解質高分子であるカルボキシル化ポリリジンの構造。PLL-(0.65)は、コハク酸付加部位(m)が65%であるものを示す。 |

図2 1H NMRの水のピーク幅の温度依存性。PLL-(0.65)に顕著な広幅化が見られ、低温での粘性の急上昇が確認された。 |

図3 a) 23Na NMRのピーク面積から、各溶液中の凍結下、氷と共存する溶液状態にあるNaイオンの量を評価した。凍結下のPLL-(0.65)溶液において、溶液として振舞うNaイオンの量が低下した。b)Naイオン量から系中のNaCl濃度を計算した結果。PLL-(0.65)溶液中のNaCl濃度は温度低下と共に速やかに上昇し、低温下で緩やかに下降する。これは速やかかつ適度な細胞の脱水による細胞内氷晶形成の抑制を示唆している。 |

図4 PLL-(0.65)溶液による細胞の凍結保護効果の模式図。低温凍結下、1) 高分子が高い粘性を持つ会合体(マトリックス)を形成することで、細胞外からの氷核の流入を阻止し、2) 塩や水をマトリクス内にトラップすることにより、凍結後の脱水を温和な条件で制御するという2つの効果で細胞内の氷晶形成を抑制している。また、マトリックス形成による粘度上昇は、氷晶が細胞膜を刺激する事による細胞内氷晶形成も抑制していることが示唆された。 |

【参考文献】

[1] Matsumura K, Hyon SH, Polyampholytes as low toxic efficient cryoprotective agents with antifreeze protein properties. Biomaterials 30, 4842-4849 (2009)

[2] Kawasaki Y, Kohaya N, Shibao Y, Suyama A, Kageyama A, Fujiwara K, Kamoshita M, Matsumura K, Hyon S-H, Ito J, Kashiwazaki N. Carboxylated ε-poly-L-lysine, a cryoprotective agent, is an effective partner of ethylene glycol for the vitrification of embryos at various preimplantation stages. Cryobiology, 97, 245-249 (2020)

[3] Hayashi A, Maehara M, Uchikura A, Matsunari H, MatsumuraK, Hyon SH, Sato M, Nagashima H. Development of an efficient vitrification method for chondrocyte sheets for clinical application. Regenerative Therapy, 14, 215-221 (2020)

[4] Matsumura K, Hatakeyama S, Naka T, Ueda H, Rajan R, Tanaka D, Hyon SH. Molecular design of polyampholytes for vitrification-induced preservation of three-dimensional cell constructs without using liquid nitrogen. Biomacromolecules, 21, 3017-3025 (2020)

【用語解説】

注1 ジメチルスルホキシド(DMSO)

分子式C2H6SOの有機溶媒の一種。実験室レベルから工業的規模に至るまで広く溶媒として使用される他、10%程度の溶液は細胞の凍結保存として使用されている。

注2 ES細胞やiPS細胞

多能性幹細胞の一種。ES細胞は胚性幹細胞、iPS細胞は人工多能性幹細胞の略である。生体外にて、理論上ほぼすべての組織に分化する分化多能性を保ちつつ、ほぼ無限に増殖させることができるため、有力な万能細胞の一つとして再生医療への応用が期待されている。現在はDMSOを使用した保存液で保存されているが、DMSOの分化への影響が危惧される。

注3 分化

多細胞生物において、個々の細胞が構造機能的に変化すること。

注4 両性電解質高分子

一分子中にプラスとマイナスの電荷を共にもつ高分子化合物。

注5 ガラス化保存技術

受精卵などの保存によく用いられている超低温保存の一つ。凍結時においても氷の結晶を形成しにくい溶質濃度の高いガラス化液を用い、保存した細胞が氷による物理的傷害を受けにくい。

注6 スフェロイド

三次元的な細胞のコロニーで、再生医療の組織形成のビルディングブロックとして期待されている。

注7 固体NMR

固体NMRとは固体試料を観測対象とした核磁気共鳴 (NMR) 分光法で、方向依存的な異方性相互作用の存在のため共鳴線の線幅が広いのが特徴である。通常、共鳴線の先鋭化のため、試料を静磁場に対してマジック角(54.7°)傾けて、超高速で回転(MAS:Magic Angle Spinning)させて測定を行う。本研究では、温度制御装置を備え付けた固体MAS検出器により、プロトンとナトリウムの核磁気共鳴スペクトルを測定し、低温時の水やNaイオン、高分子の運動性について議論した。

【論文情報】

| 掲載誌 | Communications Materials(Springer Nature) |

| 論文題目 | Molecular mechanisms of cell cryopreservation with polyampholytes studied by solid-state NMR |

| 著者 | Kazuaki Matsumura, Fumiaki Hayashi, Toshio Nagashima, Robin Rajan,Suong-Hyu Hyon |

| 掲載日 | 2021年2月9日10時(英国時間)にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1038/s43246-021-00118-1 |

令和3年2月9日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/02/post_588.html学生のLEさんがA-COE 2020においてBest Poster Presentation Awardsを受賞

学生のLE, Cong Duyさん(博士後期課程3年、応用物理学領域、村田研究室)が12th Asian Conference on Organic Electronics (A-COE 2020)においてBest Poster Presentation Awardsを受賞しました。

Asian Conference on Organic Electronics(A-COE)は、OLEDs、OPVs、DSCs、 ペロブスカイトエレクトロニクス、OFETs、OLETs、有機メモリ、センサ、新しい有機エレクトロニクス等に関する最先端研究の分野において、主にアジアとアジア太平洋地域の研究者に討論の場を提供しています。

今回、A-COE 2020は、11月8日から10日にかけて、オンライン併用で開催されました。

■受賞年月日

令和2年11月10日

■研究題目、論文タイトル等

Extended Lifetime of Fluorescent Organic Light Emitting Diodes by Combining Ultra-Clean Fabrication Conditions and Annealing after Device Fabrication

■研究者、著者

Duy Cong Le and Hideyuki Murata

■受賞対象となった研究の内容

We have previously demonstrated that stability of organic light emitting diodes (OLEDs) is governed by the amount of residual water in an evaporation chamber. To further remove the residual water, two non-evaporable getter pumps (NEGP) were added to the evaporation chamber pumped with tandem turbo molecular pumps (TMP). The lifetime at which luminance reaches to 90% of the initial luminance (LT90=136 h) of devices fabricated with NEGP (OLED-NEGP) showed significant improvement (more than 5 times) than that (25 h) without NEGP (OLED-TMP). We further improve the device LT90 by annealing the device after fabrication. The LT90 (236 h) of the annealed OLED-NEGP showed 9.4 times longer lifetime than that of OLED-TMP. From detailed analysis of photoluminescence lifetime and morphological measurement, the improvement in the stability of annealed OLED-NEG is ascribed to the increase in the density of the hole transport layer.

■受賞にあたって一言

I am honored to receive the award for the best poster presentation of 12th A-COE conference. I acknowledge my supervisor, Prof. Hideyuki Murata for his guidance. I acknowledge members in Murata laboratory for their assistance. I also acknowledge my wife, Linh for consistently inspiring me during my graduate study. Finally, I am indebted to my parents for their reliable supports.

令和2年12月4日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2020/12/4-1.html学生の瀧本さんがマテリアルライフ学会第24回春季研究発表会において研究奨励賞を受賞

学生の瀧本 健さん(博士後期課程1年(発表時は本学博士前期課程2年)、物質化学領域・谷池研究室)がマテリアルライフ学会第24回春季研究発表会において研究奨励賞を受賞しました。

マテリアルライフ学会は、有機、無機、金属からなる素材およびそれらを加工して得られる各種材料と構成物・製品並びにバイオマテリアル、古文化財などの耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩をはかり、学術、文化と産業の発展に資することを目的とした学会です。

研究奨励賞は、その中でも耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩に資することを目的に、優れた発表を行った発表者に授与されるものです。

■受賞年月日

令和2年2月21日

■研究タイトル

マイクロプレート法と遺伝的アルゴリズムを用いたポリスチレンの光安定化

■発表者名

瀧本 健

■研究概要

高分子材料の長寿命化において、配合した安定化剤を材料に添加する手段が有効ですが、配合の最適化は光劣化試験のスループットと配合の組合せ爆発によって困難とされてきました。そこで本研究では、新規プロトコル(マイクロプレート法)を考案することで莫大なサンプル量の実験を並列・自動化し、遺伝的アルゴリズムと併用して配合探索を行うことでスループットの大幅な改善に成功しました。また、安定化剤の組み合わせ効果を解析することで相乗効果が高い組合せを含むことが配合性能において最も重要であることを明らかにしました。

■受賞にあたって一言

このような名誉ある賞をいただくことができ、大変嬉しく思います。本研究において熱心なご指導をいただきました谷池教授をはじめ、多くのご助言をいただきました研究室の皆様にこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。

令和2年10月28日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2020/10/28-1.html研究員のSINGHさんが第69回高分子討論会において優秀ポスター賞を受賞

研究員のSINGH, Apekshaさん(物質化学領域・松見研究室)が第69回高分子討論会において優秀ポスター賞を受賞しました。(ポスター発表時は本学博士前期課程2年、令和2年9月博士前期課程修了。)

高分子討論会は、高分子科学に携わる研究者・技術者が研究成果の発表を行い、発表内容に関し、参加者と充実した討論およびコミュニケーションができる場を提供することを方針とし、開催されます。今回はWEBEXを用いてオンラインで開催されました。

■受賞年月日

令和2年9月18日

■発表題目

全固体ナトリウムイオン二次電池用難燃性電解質の設計と高速充放電特性

(Design of Non-flammable Electrolyte for All-solid-state Sodium-ion Batteries and Its High-rate Performance)

■研究者、著者

Apeksha Singh,Rajashekar Badam,Noriyoshi Matsumi

■受賞対象となった研究の内容

今日、電気自動車用途をはじめとする次世代電池の創出に向けて、リチウム資源の近い将来の枯渇が予想されるなか、元素戦略的な観点からナトリウムイオン二次電池の開発の重要性が認識されている。リチウムイオン二次電池同様、その開発においては高い放電容量のみならず、高速充放電能の実現に関心が高まっている。本研究においては有機ホウ素系電解質を用いた全固体ナトリウムイオン二次電池を構築し、その特性を評価した。有機ホウ素系電解質に由来する好ましい界面被膜の特性により、高速充放電能と高い充放電サイクル耐久性が観測され、当該分野の発展にとって興味深い知見となった。

■受賞にあたって一言

Firstly, I would like to thank my supervisor Prof. Noriyoshi Matsumi, who has given me valuable suggestions, and heartfelt encouragement throughout my research project. I would like to acknowledge the important role of Dr. Rajashekar Badam, who apart from his constant motivation, has provided me with the working knowledge and practical experience of electrochemical energy storage systems. I'm thankful to MEXT and Elements Strategy Initiative for Catalysts & Batteries (ESICB) for financial support. About my research, I believe, to attain a balance between sustainable energy generation and energy consumption, efficient fast-charging batteries are imperative. We now live in a world where energy storage has become equally important due to the intermittent nature of sustainable energy sources, and thou shall continue to work on this meaningful research.

令和2年10月20日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2020/10/20-1.html元研究員のLiさんらの論文がMaterials Chemistry FrontiersでHot Articleに選出

元日本学術振興会特別研究員のLI, Zhongpinさん(物質化学領域・長尾研究室)、学生のYAO, Yuzeさん(博士後期課程1年、物質化学領域・長尾研究室)、 WANG, Dongjinさん(博士前期課程2年、物質化学領域・長尾研究室)、HASAN, Md Mahmudulさん(博士後期課程2年、物質化学領域・、長尾研究室)、 SUWANSOONTORN, Athchayaさん(博士後期課程2年、物質化学領域・長尾研究室)、DU, Gangさん(博士前期課程2年、物質化学領域・長尾研究室)、LIU, Zhaohanさん(博士前期課程1年、物質化学領域・長尾研究室)らの論文が、英国王立化学会(RSC)刊行のMaterials Chemistry FrontiersでHot Articleに選出されました。

この研究は、中国科学院 大連化学物理学研究所のHe Li博士との共同研究です。

■選出年月日

令和2年6月3日

■研究題目、論文タイトル

Simple and universal synthesis of sulfonated porous organic polymers with high proton conductivity

■研究者、著者

Zhongping Li, Yuze Yao, Dongjin Wang, Md. Mahmudul Hasan, Athchaya Suwansoontorn, He Li, Gang Du, Zhaohan Liu, and Yuki Nagao(筆頭著者より3名の貢献度は同じです。)

■受賞対象となった研究の内容

世界的な経済統合と地域保全の急速な発展に伴い、グリーンで持続可能な資源の成長が大きな注目を集めています。固体高分子形燃料電池(PEFC)は、環境に配慮した、省資源かつ環境を保護するエネルギーのモデルです。我々は、ほとんどの芳香族フレームワークに適用できるシンプルでコスト効率の高い方法で、さまざまな多孔質有機ポリマー(POP)を合成しました。高密度スルホン酸基を有するスルホン化POPは、ポストスルホン化によって調製されました。得られた電解質は、10-2 to 10-1 S cm-1の優れたプロトン伝導性を示しました。この研究の結果で、スルホン化POPの構造が、高プロトン伝導性の材料の構造設計を進化させるための、シンプルで普遍的な合成方法を提供することを示すことができました。

■選出にあたって一言

It is a great honor for us to be selected as the Hot Article at Materials Chemistry Frontiers. I would like to gratitude to Prof. Yuki Nagao, Dr. He Li, and all our lab members for contributions and support to this work. I also appreciate the support by JSPS. We believe that this research is a step towards achieving our research goals and inspiring us to do better in the future.

令和2年7月7日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2020/07/07-1.html学生の平松さんが令和元年度応用物理学会北陸・信越支部学術講演会において発表奨励賞を受賞

学生の平松 考樹さん(博士前期課程2年、応用物理学領域、村田研究室)が、令和元年度応用物理学会北陸・信越支部学術講演会において発表奨励賞を受賞しました。

応用物理学会は、半導体、光・量子エレクトロニクス、新素材など、それぞれの時代で工学と物理学の接点にある最先端課題、学際的なテーマに次々と取り組みながら活発な学術活動を続けています。この発表奨励賞は、北陸・信越支部が毎年開催する学術講演会において、応用物理学の発展に貢献しうる優秀な一般講演論文を発表した若手支部会員に対し、発表奨励賞を授与し、その功績を称えることを目的としています。

令和元年度応用物理学会北陸・信越支部学術講演会は、12月7日に福井県福井市において開催されました。

■受賞年月日

令和元年12月7日

■研究題目、論文タイトル等

ケイ素含有イオン液体を用いた高効率電気化学発光セルの作製とその動作機構の解明

■研究者、著者

平松 考樹、鈴木 貴斗、村田 英幸

■受賞対象となった研究の内容

電気化学発光セル (LEC)は、発光層が発光材料および電解質からなる発光素子です。素子に電圧を印加すると電解質由来のイオンが分極し、電気二重層とp、nドープ領域を形成することで電荷の注入および輸送を促進するため、有機ELと比較しシンプルな層構造で発光できる素子となっています。LECでは電解質のアニオンとカチオンの構造が電気二重層およびp、nドープ領域の形成に影響し、電荷バランスを決定します。本研究ではイオン液体をLECの電解質に使用しており、そのアニオンおよびカチオンの構造により電荷バランスを制御することで高効率発光を実現しました。

■受賞にあたっての一言

応用物理学会北陸・信越支部学術講演会にて、発表奨励賞をいただけましたこと大変光栄に思っております。本研究を進めるにあたりご指導いただきました村田教授、卒業生の鈴木貴斗様 (現 日清紡ホールディングス (株))をはじめ、多くのご助言をいただきました研究室の皆様にこの場をお借りして、心より御礼申し上げます。

令和元年12月17日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2019/12/17-1.html学生の舟橋さんが令和元年度International Workshop on Japan-South-East Asia Collaboration Hub of Bioplastics StudyにてBEST POSTER AWARDを受賞

学生の舟橋 靖芳さん (博士後期課程1年、環境・エネルギー領域、金子研究室) が令和元年度International Workshop on Japan-South-East Asia Collaboration Hub of Bioplastics StudyにてBEST POSTER AWARD を受賞しました。

Japan-South-East Asia Collaboration Hub of Bioplastics Study (日本―東南アジアバイオプラスチック共同研究拠点)は、日本と東南アジア諸国のバイオプラスチックの研究者が一同に会し、研究者の密な交流に基づきバイオプラスチック研究の共同研究拠点を形成することを目指すプロジェクトです。International Workshop on Japan-South-East Asia Collaboration Hub of Bioplastics Studyは、高分子科学を中心とした研究を展開する若手研究者の交流と、更なる研究の活性化を目的として開催されました。幅広い高分子科学の研究分野を融合することによる新規材料の研究・開発を目指し、著名な研究者の講演および、学生を中心としたポスター発表や交流会が行われました。このうち、ポスターセッションでは、特に優れた発表を行った学生へBest Poster Awardが授与されます。

■受賞年月日

令和元年9月27日

■発表者名

Yasuyoshi Funahashi, Kenji Takada, Amit Kumar, Tatsuo Kaneko

■発表題目

Preparation of water soluble, high-performance biopolyamides with alkaline earth/alkali metals

■研究概要

本研究では、微生物から誘導可能な化合物の一種である 4-アミノ桂皮酸を原料としたポリアミド (高耐熱・高透明性・高強度材料の一種) の合成と水溶性の制御を目的とした。4-アミノ桂皮酸由来のポリアミドは非常に高い熱力学物性を示したが、特定の有機溶媒にしか溶けない性質があり、取り扱いに問題があった。本研究ではポリアミドの分子構造に着目し、水溶性の付与、並びに不溶化を行う条件を見出した。これにより、ポリアミドの取り扱いの問題を解決するだけでなく、物性の向上と材料の応用範囲を拡大することが可能となった。

■採択にあたって一言

このような賞を頂き大変光栄に思います。本研究の遂行にあたり、厳格なご指導を頂きました金子達雄教授、桶葭興資講師、高田健司特任助教、Amit Kumar特任助教には厚く御礼申し上げます。また多くのご助言を頂きました研究室のメンバーおよび共同研究者の方々に深く感謝いたします。

令和元年10月23日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2019/10/23-2.html学生の野田さんが15th IUPAC International Conference on Novel Materials and their SynthesisにてExcellent Poster Prizeを受賞

学生の野田 拓海さん (博士後期課程1年、環境・エネルギー領域、金子研究室) が15th IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) International Conference on Novel Materials and their Synthesisにて Excellent Poster Prize を受賞しました。

Novel Materials and their Synthesis (NMS-XV) では、材料科学を基盤とした研究を展開する研究者による学術交流と、更なる研究の活性化を目的として毎年、国際学会を開催しています。有機、無機を問わず、多岐にわたる材料開発研究を一つの学会にまとめることで他の研究分野を融合し、新規材料の研究・開発を展開することを目的として、各分野の研究者の講演および、ポスター発表や交流会が行われます。このうち、ポスターセッションでは、特に優れた発表を行った研究者へExcellent Poster Prizeが授与されます。

■受賞年月日

令和元年9月10日

■発表者名

Takumi Noda、Kenji Takada、Amit Kumar、Tatsuo Kaneko

■発表題目

Synthesis of Biopolyamides from 4-Aminocinnamoyl Photodimers with Different Bending Angles

■研究概要

高分子材料の物性は主鎖構造中の屈曲構造に大きく影響を受けます。本研究では微生物産生物質である4-アミノ桂皮酸から三種の屈曲角が異なる二量体を合成し、これらを用いたポリアミドの物性評価を行いました。その結果、最も直線状に近い二量体から合成したポリアミドが優れた耐熱性を有することを明らかにしました。

■受賞にあたっての一言

この度、15th IUPAC International Conference on Novel Materials and their Synthesisにおきまして、Award Letter to Excellent Poster Prizeをいただけたことを大変光栄に思います。本研究を進めるにあたり熱心にご指導をいただきました、金子達雄教授、桶葭興資講師、高田健司特任助教、Amit Kumar特任助教にこの場をお借りして心より御礼申し上げます。さらに、多くのご助言をいただきました研究室のメンバーおよびスタッフの方々に深く感謝いたします。

令和元年10月23日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2019/10/23-1.html水田教授らが太陽誘電社とグラフェン超高感度においセンサの共同開発を発表

環境・エネルギー領域の水田 博教授らの研究グループは、 太陽誘電株式会社(本社:東京都、代表取締役社長:登坂正一、以下太陽誘電)と、グラフェンを用いた超高感度においセンサの共同開発を発表しました。

<発表の概要>

水田教授らの研究グループは、原子層材料グラフェンを用いた独自のNEMS(Nano-Electro-Mechanical Systems: ナノ電子機械システム)技術を用いて、グラフェン表面に物理吸着した単一CO2ガス分子によるグラフェンの微小な電気抵抗変化を、室温で検出時間<1分で高速検出する抵抗検出方式の単分子レベル気相センサの原理検証に成功しています。この抵抗検出方式グラフェンセンサはグラフェンとガス分子間の化学反応を用いておらず、吸着を加速する目的で印加している基板電界を切れば吸着分子は自然に脱離します。つまりセンサのリフレッシュ動作は必要なく、それゆえ素子のライフタイムを飛躍的に長くできます。最近では、この基盤技術を応用展開し、室温大気圧雰囲気下で濃度~500 pptの極薄アンモニアガスに対して、検出時間<10秒で高速検出することにも成功しています。また、グラフェンRF振動子を用いた質量検出方式グラフェンセンサの基盤技術も開発済みです。現在のQCM(Quartz Crystal Microbalance:水晶振動子マイクロバランス)センサの質量検出限界が数ピコグラム(10-12 g)レベルであるのに対して、本研究では、濃度~数ppbのH2/Arガス中で、グラフェン振動子表面に吸着した分子による質量の増加を、室温で100ゼプトグラム(1zg = 10-21 g)レベルで検出することに成功しています。これは、従来のQCMセンサと比較して約7桁の質量感度向上にあたります。

一方、太陽誘電は、これまでQCMを用いたにおいセンサの開発を行ってきました。開発中のセンサシステムは、①QCMセンサアレイモジュール、②センサコントロールユニット、③クラウド処理の3つの構成要素からなっており、①QCMセンサモジュールは、水晶振動子、水晶発振回路、周波数検出回路、流路、ポンプ、BLE(無線)等から構成されています。②センサコントロールユニットは、①QCMセンサモジュールと同時複数(最大32台)接続し、センサデータを取得するとともに、そのデータをクラウドへアップするゲートウェイ機能を有しています。③クラウド処理は、②センサコントロールユニットを介してアップされたセンサデータをニューラルネットワークの機械学習で処理し、においの種類や危険予知、故障予測など人にとって意味のある結果を出力します。しかし、①のQCMセンサの感度は人の嗅覚感度にも達しておらずppm程度の濃度が検出限界であることが課題となっています。

本共同開発においては、両グループの相補的な世界的卓越技術を融合させ(図1参照)、犬や線虫の嗅覚能力に迫るpptレベルの超高感度(図2参照)を可能とするマルチセンサアレイ方式パターン分析超低濃度・超微小量においセンシング技術を開発します。これは太陽誘電の高感度化ロードマップ(図3参照)において、最高感度フェーズの技術として位置づけられています。

図1 太陽誘電株式会社と水田教授グループの共同開発チーム概念図

図2 匂いセンサの応用分野と既存センサの性能および共同開発する超高感度グラフェンセンサのターゲット

図3 太陽誘電株式会社の高感度化ロードマップにおける本共同開発の位置付け

図4 共同開発チームの主メンバー:

左から水田博教授、太陽誘電株式会社開発研究所・機能デバイス開発部の服部将志課長、下舞賢一次長

<今後の展開>

生体・環境などのにおいをシングルppb~pptレベルで識別するグラフェンセンサアレイを室温・高速で動作させ、真のe-Nose技術の実現を目指します。また、これを、①皮膚ガス検知によって未病検出や精神的ストレスモニタを可能とする高機能ヘルスチェックシステムや、②シックハウス症候群の原因となっているVOC(揮発性有機化合物)など生活環境汚染モニタリングシステム開発に発展させ、新たな産業・市場開拓に挑んでまいります。

図5 超高感度グラフェンにおいセンサシステムによる応用展開例

本共同開発事業は、10月23日開催の、粉体粉末冶金協会2019年度秋季大会(第124回講演大会)講演特集『スマートソサイエティを支える高機能電子部品材料』において発表予定です。

*参考:粉体粉末冶金協会2019年度秋季大会(第124回講演大会)ホームページ

令和元年10月23日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2019/10/23-2.htmlエクセレントコアシンポジウムの開催について

標題について、エクセレントコア「天然マテリアル」研究拠点シンポジウム(第11回サクラン研究会 年次大会)を下記のとおり開催しますので、ご案内いたします。

本シンポジウムは、天然マテリアル、特に本学にて発見されたサクランに関する研究のさらなる発展を目指し、幅広い分野の研究者との相互交流・意見交換を行うために本学のエクセレントコア「高性能天然由来マテリアル開発拠点」及びサクラン研究会が開催するものです。

参加は無料となっており、事前の参加申込み等も必要ありませんので、奮ってご参加下さい。

| 開催日時 | 令和元年10月25日(金) 10:00~17:50 |

| 会 場 | マテリアルサイエンス系 小ホール |

| プログラム | 司会 金子 達雄 北陸先端科学技術大学院大学 教授(環境・エネルギー領域)

座長 三俣 哲 新潟大学 研究教授

座長 岡島 麻衣子

|

物質化学領域の松見教授らの論文がJournal of Applied Polymer Science誌の表紙に採択

物質化学領域の松見 紀佳教授、学生のGUPTA, Surabhiさん(博士後期課程3年、物質化学領域、松見研究室)らの論文がJournal of Applied Polymer Science誌の表紙に採択されました。なお、本研究成果はNEDO/TherMAT(未利用熱エネルギー革新的活用技術研究組合)の支援のもと、トヨタ自動車株式会社と行われた共同研究によるものです。

■掲載誌

Journal of Applied Polymer Science

■著者

Surabhi Gupta, Tomoharu Kataoka, Masao Watanabe, Mamoru Ishikiriyama, Noriyoshi Matsumi

■論文タイトル

Fine‐tuning of phase behavior of oxazoline copolymer-based organic-inorganic hybrids as solid‐supported sol-gel materials

■論文概要

LCST(下限臨界溶液温度)現象はドラッグデリバリーシステムをはじめ生医学的な応用を中心に多年にわたり活発に研究されているが、本コンセプトを固体状態の材料に拡充することにより感温性を有するスマートマテリアルの創出につながる可能性がある。LCSTを示すポリオキサゾリン誘導体の存在下でアルコキシシランのゾル―ゲル縮合を行い種々の有機・無機ハイブリッド材料を作製したところ、示差走査熱量分析により得られた各材料は熱的相転移を示すことが分かった。また、材料中におけるポリオキサゾリン含有量の相転移温度への依存性を示す相図は、水溶液中におけるポリオキサゾリン濃度の影響を示す相図と類似し、同様の現象が固体状態で発現していることが示唆された。

論文詳細:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app.48163

令和元年8月8日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2019/08/08-1.html学生の瀧本さんがマテリアルライフ学会第30回研究発表会において研究奨励賞を受賞

学生の瀧本 健さん(博士前期課程2年、物質化学領域、谷池研究室)がマテリアルライフ学会第30回研究発表会において研究奨励賞を受賞しました。

マテリアルライフ学会は、有機、無機、金属からなる素材およびそれらを加工して得られる各種材料と構成物・製品並びにバイオマテリアル、古文化財などの耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩を図ることを目的とした学会です。

研究奨励賞は、優れた発表を行った発表者に授与され、耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩に資することを目的としています。今回、41件の研究発表があり、そのうち5名の発表者が研究奨励賞を受賞しました。

■受賞年月日

令和元年7月5日

■研究タイトル等

マイクロプレートを用いた高分子材料の安定化に関する耐光性評価

■研究者、著者名

瀧本 健、中山 超、竹内 健悟、谷池 俊明

■研究概要

高分子材料の長寿命化において、安定化剤を高分子材料中に添加する手法が一般に用いられます。各材料に対する安定化剤の性能を評価するためには、膨大な数の光劣化試験が必要ですが、1回に加速試験を行える検体数が限られており、劣化検出のための分析も逐次的であることが課題でした。そこで本研究では、マイクロプレートを用いた新規ハイスループットプロトコルを考案し、加速試験・劣化検出の並列化によって耐光性評価に関する実験のスループットの向上に成功したことを報告しました。

■受賞にあたっての一言

このような名誉ある賞をいただくことができ、大変光栄に思います。本研究において熱心なご指導をいただきました谷池准教授、竹内客員研究員、中山超氏をはじめ、多くのご助言をいただきました研究室の皆様にこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。

令和元年8月7日

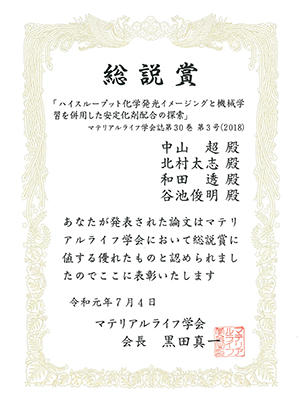

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2019/08/07-1.html学生の中山さん、修了生の北村さんと物質化学領域の谷池准教授、和田特任助教がマテリアルライフ学会総説賞を受賞

学生の中山 超さん(博士後期課程3年、物質化学領域、谷池研究室)、修了生の北村 太志さん(平成30年3月博士前期課程修了)と物質化学領域の谷池 俊明准教授、和田 透特任助教がマテリアルライフ学会総説賞を受賞しました。

マテリアルライフ学会は、有機、無機、金属からなる素材およびそれらを加工して得られる各種材料と構成物・製品並びにバイオマテリアル、古文化財などの耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩を図ることを目的とした学会です。

マテリアルライフ学会総説賞は、編集委員による厳正なる評価を基に、優れた論文の発表者に授与されます。また、耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩に貢献することが期待される論文に与えられるものです。

■受賞年月日

令和元年7月4日

■論文タイトル

ハイスループット化学発光イメージングと機械学習を併用した安定化剤配合の探索

■著者

中山超、北村太志、谷池俊明、和田透

■論文概要

高分子材料の長寿命化において安定化剤配合の検討は最も効果的な手段でありますが、莫大な安定化剤の組み合わせの中から効果的な配合を探索すること、安定化剤を添加した材料の寿命評価時間短縮が最大の課題でした。本研究では安定化剤配合の探索手段として、機械学習である遺伝的アルゴリズムと100検体同時の寿命評価が可能なハイスループット化学発光イメージング(HTP-CLI)を併用し、有効性の高い配合の特徴を進化させていくことで、効率的に配合の性能を向上させていくことを提案しました。

■受賞にあたっての一言

今回、このような賞をいただき大変光栄に思います。本発表において熱心なご指導を頂いた谷池准教授、和田特任助教、北村太志氏、装置を開発した荒谷尚樹氏および激励を頂いた研究室の皆様には心より感謝申し上げます。

令和元年7月11日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2019/07/11-2.html「光で細胞内遺伝子発現を制御することに成功」-核酸医薬への応用に期待-

「光で細胞内遺伝子発現を制御することに成功」

-核酸医薬への応用に期待-

ポイント

- 超高速光架橋型人工核酸(CNVD)を用いることで遺伝発現を制御可能

- 悪性遺伝子の発現抑制にも応用可能

|

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科生命機能工学領域の藤本健造教授は、超高速光架橋型人工核酸(CNVD)を用いることにより細胞内の標的遺伝子の発現を制御することに成功した。

遺伝子の過剰発現*1は細胞の異常増殖などを引き起こし、細胞の癌化と深く関係している。核酸医薬*2は標的遺伝子に直接作用し、発現量を抑制することができるため、癌の治療薬として注目されているとともに、高い選択性を有するため副作用の低減も期待できる。しかし、これまで様々な人工核酸を用い、遺伝子の過剰発現を抑制する試みが行われてきたが、いまだ完全に抑制することはできていない。 今回藤本研究室のグループは、乳癌由来の培養細胞であるHeLa細胞を用い、モデル系である標的遺伝子の発現を、超高速光架橋型人工核酸*3(CNVD)を組み込んだDNAプローブ*4を用いることによりほぼ完全に抑制することに成功した。光照射の場所やタイミングにより遺伝子発現を制御することができるため、疾患部位のみに薬効を発揮させることができる。また、光照射エネルギーにより遺伝子発現量を制御することができるため、細胞内遺伝子発現を最適な量に調節することが可能となった。これにより従来は困難であった発現量の調節も可能となる。 今後、遺伝子の異常発現を伴う細胞の癌化に対し、有用な治療法となると期待できる。また、超高速光架橋核酸(CNVD)は日華化学株式会社より販売されており、本研究成果の普及に大きく寄与することが期待される。 本成果はWiley誌Chemistry-an Asian Journal(インパクトファクター 3.69)に表紙掲載論文として6月1日に公開される。 |

|

細胞内での様子を表したイメージ図、光照射により超高速光架橋型人工核酸を含むDNAがターゲットmRNAに光架橋する様子 |

| 図1.光照射による細胞内遺伝子発現の光制御しているイメージ図 光応答性人工核酸を組み込んだDNAプローブを細胞内に導入し、光照射により細胞内遺伝子発現を抑制することに成功している。特に照射エネルギーを調節(リモコン)することにより発現量を制御することができ、リモートでも遺伝子発現量の調節に成功した。 |

|

図2. 光架橋型人工核酸を組み込んだDNAプローブによる遺伝子発現の抑制

光架橋型人工核酸を組み込んだDNAプローブを細胞内に導入し、光照射を行うと、標的のメッセンジャーRNA(mRNA)と光架橋する。それにより翻訳を阻害するため、遺伝子発現を抑制することが可能となる。

図3. 超高速光架橋型人工核酸(CNVシリーズ)

超高速光架橋型人工核酸(CNVシリーズ)は数秒の光照射でDNAやRNA間をつなげることができる。世界最高速を誇るCNVシリーズは藤本研究室オリジナルな分子であり、日華化学株式会社より販売が開始されている。

<今後の展開>

細胞の癌化の多くは遺伝子が傷つき、遺伝子の発現パターンが変化したことを原因とする。今回、光照射による発現量の制御は、遺伝子の過剰発現を伴う細胞の癌化に対し、その発現量を適切な範囲内に調節できる可能性を有しており、近年注目されている核酸医薬としての展開が期待される。

<用語解説>

*1 遺伝子の過剰発現

DNAにコードされた多くの情報はRNAへと転写された後、たんぱく質へ翻訳される。通常、この一連の流れは精密に制御されているが、何らかの原因でストッパーが外れたかのようにこのサイクルが回り続けることがある。これを遺伝子の過剰発現と呼び、細胞の癌化の一つの原因でもある。

*2 核酸医薬

医薬品の一つの種類であり、DNAやRNAなどを直接医薬品として用いる薬剤の総称。核酸類の高い配列認識能を利用し、標的とする分子のみに作用する分子標的薬の一種。これまで主流とされてきた抗体医薬とは異なり、副作用の低減が期待できる。近年、新たな医薬品として注目されており、すでに市販されているものもいくつかある。

*3 超高速光架橋型人工核酸

DNAやRNAなどの核酸同士を連結することができる人工核酸であり、有機化学的に合成される。特に、藤本研究室が報告しているCNVシリーズは数秒の光照射により反応する世界最高速の光架橋型人工核酸である。

*4 DNAプローブ

短鎖の合成DNAであり、今回の実験ではGFPのmRNAのアンチセンス核酸として機能する。配列を自由に設計することができるため悪性遺伝子に対し、設計することでその遺伝子発現を抑制することができる。

<論文>

| 掲載誌 | Chemistry an Asian Journal |

| 論文題目 | Strong Inhibitory effects of antisense probes on gene expression through ultrafast RNA photo-crosslinking |

| 著者 | Kenzo Fujimoto, Hung Yang-Chun, Shigetaka Nakamura |

| DOI | 10.1002/asia.201801917 |

令和元年6月1日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2019/06/01-1.html「日本固有資源"サクラン"の細胞を並べる機能を発見」を開発 -細胞組織工学へ新たな道-

「日本固有資源"サクラン"の細胞を並べる機能を発見」を開発

-細胞組織工学へ新たな道-

|

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST、学長・浅野 哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科/環境・エネルギー領域の金子研究室らは、日本固有種微生物スイゼンジノリから抽出される超高分子サクラン(発見者:岡島麻衣子研究員)の新しい機能を発見しました。3Dプリンターで凹凸にパターン化したポリスチレン基板(武藤工業株式会社作成)の上でサクランゲルを作成することで、このパターンが転写されたゲルを得ました。ゲル内部の分子配列は特殊であり凹部のみでサクラン分子鎖が配向し、細胞をその上に播種すると細胞のほとんどがそれに沿って伸展することが見いだされました。

スイゼンジノリは日本固有種の食用藻類で福岡県、熊本県の一部で地下水を利用し養殖されています。このスイゼンジノリの主成分であるサクランは、2006年本学の岡島らによって発見され、天然分子の中で最も大きな分子量を持ち、高い保水能力(ヒアルロン酸の5倍~10倍)と抗炎症効果を持つ新機能物質として注目され、現在では化粧品を中心に幅広く用いられています。研究チームは昨年このサクランの高い保水能力に着目し、サクラン・レーヨン混紡繊維"サク・レ"を作製するなど、人体に接触する材料としての研究を進めてきました。並行してサクランが作るゲルの細胞適合性などを系統的に研究する中で、今回の発見に至りました。 このゲルは極めて低濃度で液晶構造を形成するサクラン分子鎖の自己配向性を巧みに利用した例であり、サクランがポリスチレン基板に張り付きながら乾燥していく際に、凸部から凹部に向かって重力に伴う延伸張力が働き分子配向すると考えられます。これにより膜自身にも分子配向の方向に筋状のマイクロ構造が形成され、その方向を細胞が認識して配向伸展したと考えています。これが細胞を並べるメカニズムです。また、サクランは光合成を行うラン藻(スイゼンジノリ)が作る物質であるため、空気と水と日光さえあれば作ることが可能であり、生産時に大気の二酸化炭素(CO2)削減に貢献する究極にエコな物質といえます。  写真 パターン化サクランゲル(左:ゲル,右:ゲル上の伸展細胞) 本成果はアメリカ化学会誌 [ACS Applied Materials & Interfaces(インパクトファクター8.1)] でオンライン公開され近く印刷公開予定です。 |

<開発の背景と経緯>

藻類などの植物体に含まれる分子を用いて得られるバイオマス注1)材料の中には、材料中にCO2を長期間固定できるため、持続的低炭素社会の構築に有効であるとされています。北陸先端科学技術大学院大学の研究チームはこれまで、淡水性の藍藻であるスイゼンジノリから高保湿力を持つ繊維質である超高分子「サクランTM」注2)を開発してきました。

近年、iPS細胞の発見に端を発し、細胞組織工学の分野が活発化してきています。しかし、細胞を配向させる技術が無いと人工臓器も単なる分化細胞の塊にすぎません。そこで、細胞を適所で配向させる技術が待たれています。

<作製方法>

3Dプリンタで作成したマイクロプラスチック棒のアレイの上にサクランをキャストした。得られたフィルムはプラスチック棒の間でサクランが棒に対して垂直に配向することが分かりました(図1)。

<今回の成果>

このゲルは極めて低濃度で液晶構造を形成するサクラン分子鎖の自己配向性を巧みに利用した例であり、サクランがポリスチレン基板に張り付きながら乾燥していく際に、凸部から凹部に向かって重力に伴う延伸張力が働き分子配向すると考えられます。これにより膜自身にも分子配向の方向に筋状のマイクロ構造が形成され、その方向を細胞が認識して配向伸展したと考えています。この上に、L929マウス線維芽細胞を播種した所、細胞はサクランの配向に応じてパターン化した配向性を示すことが分かりました(図2)。

<今後の展開>

ほとんど全ての臓器は配向しており細胞を配向させるこの技術は組織工学に極めて有用と考えられる。サクランは元来緊急時の火傷治療膜、臓器癒着防止膜、湿布剤に応用できると報告してきましたが、今回人工血管、人工皮膚など、組織工学用基板へ応用展開も期待できます。

| <参考図> | ||

|

|

|

| 図1 3Dプリンタで作成した基板上でキャストしたサクランの偏光顕微鏡注3)写真(530nmの鋭敏色板使用) 左2つは上からの観察、右は横からの観察 | ||

|

||

| 図2 播種した細胞の写真(ほぼすべての細胞が左右に伸展している) | ||

<用語説明>

注1)バイオマス(例 スイゼンジノリ)

生物資源(bio)の量(mass)を表す概念で、一般的には「再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの」をバイオマスと呼ぶ。本研究で取り扱ったスイゼンジノリ(ラン藻の一種であり学名はAphanothece sacrum)は日本固有のバイオマスの一種であり、世界でも極めて希な食用ラン藻である。また、スイゼンジノリは江戸時代から健康維持のために食され、当時は細川藩および秋月藩における幕府への献上品とされてきた。大量養殖法が確立されている。

注2)サクラン

スイゼンジノリが作る寒天質の主成分である。硫酸化多糖類の一つでスイゼンジノリから水酸化ナトリウム水溶液により抽出される。サクランの重量平均絶対分子量は静的光散乱法で2.0 x 107 g/mol と見積もられている。現実的には原子間力顕微鏡によりサクラン分子が 13 μm の長さを持つことが直接観察されている。天然分子で 10 μm 以上の長さにも達するものを直接観察した例はこれが初めてとされる。サクランという名称はスイゼンジノリの種名の語尾を多糖類の意味の "-an" という接尾後に変換したもので、北陸先端科学技術大学院大学の岡島らによって発見され名付けられた。現在もその金属吸着性や高保水性などに関する研究が進められており、吸水高分子として応用が進められている。

注3)偏光顕微鏡

光学顕微鏡の一種。試料に偏光を照射し、偏光および複屈折特性を観察するために用いられる。偏光特性は結晶構造や分子構造と密接な関係があるため、鉱物学や結晶学の研究で多く用いられる。他、高分子繊維の研究などにも用いられる。一般には特定方向に偏波させることのできる二枚のフィルター(偏光板)をお互いに直交させて使用する。これにより光は通らなくなるが、屈折率に方向依存性のある高分子繊維などが二枚の偏光板の間に存在すると、この高分子繊維だけが観察可能となる。さらに、特殊なカラーフィルターを組み合わせることで高分子繊維内部の分子配向の方向を色調変化により判定することが可能となる。

平成31年1月21日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2019/01/21-1.html