研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。物質化学フロンティア研究領域セミナー「From malaria research to identification of clinical candidate for Parkinson treatment: A ray of hope for the incurable disease」

| 日 時 | 令和5年12月14日(木)15:00~16:30 |

| 場 所 | 知識科学講義棟2階 中講義室 |

| 講演題目 | From malaria research to identification of clinical candidate for Parkinson treatment: A ray of hope for the incurable disease |

| 講演者 | Professor Diwan Singh Rawat Vice Chancellor Kumaun University, Nainital, Uttrakhand |

| 使用言語 | 英語 |

| お問合せ先 | 北陸先端科学技術大学院大学 共通事務管理課共通事務第三係 (E-mail:ms-secr@ml.jaist.ac.jp) |

● 参加申込・予約は不要です。直接会場にお越しください。

出典:JAIST イベント情報https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/event/2023/11/10-1.html学生のMISHRAさんが高分子学会第72回高分子討論会において優秀ポスター賞を受賞

学生のMISHRA, Sameer Nirupamさん(博士後期課程3年、物質化学フロンティア研究領域、松見研究室)が公益社団法人高分子学会の第72回高分子討論会において優秀ポスター賞を受賞しました。

高分子学会は、高分子科学と技術およびこれらに関連する諸分野の情報を交換・吸収する、さまざまな場を提供しています。会員はこれらの場を通じ、学術的向上や研究の新展開のみならず会員相互の人間的な触れ合いや国際的な交流を深めています。

優秀ポスター賞は、高分子学会年次大会および高分子討論会において、優れたポスター発表を行った発表者に授与されるもので、もって発表を奨励し、高分子科学ならびに同会の発展に資することを目的としています。

第72回高分子討論会は、9月26日~28日にかけて香川大学幸町キャンパスにて開催されました。

※第72回高分子討論会

■受賞年月日

令和5年9月28日

■研究題目

BIAN含有高分子/ポリ(アクリル酸リチウム)バインダーを用いたSi系負極の安定化

(Stabilization of Si-based Anode for LIB Using BIAN Type Conjugated Polymer/Poly (lithium acrylate) Binder)

■研究者、著者

Sameer Nirupam Mishra,Saibrata Punyasloka, Anusha Pradhan and Noriyoshi Matsumi

■受賞対象となった研究の内容

今日、リチウムイオン二次電池分野においてはシリコン系負極を用いた高容量化への展開に注目が集まっている。本研究においては、側鎖にフェノール基を有するBIAN(ビスイミノアセナフテン)型共役系高分子バインダーを新たに合成し、ポリ(アクリル酸リチウム)とのコンポジットバインダーとしてシリコン系負極に適用した。本系では100サイクルまで1173 mAg-1の放電容量を維持すると同時に、高いリチウムイオン拡散係数が観測され、シリコン系負極で課題とされている初期クーロン効率の改善につながった。これらの結果はコンポジットバインダーが示す自己修復能や高いリチウムイオン濃度に起因していると考えられる。

■受賞にあたって一言

I would like to thank the 72nd Symposium on Macromolecules Excellent Poster Award Selection Committee and SPSJ Chairman Kazunori Matsuura for considering me for the award. I also would like to take this opportunity to extend my sincere and heartfelt gratitude to Prof. Noriyoshi Matsumi for his constant guidance. Further, I would also like to thank all the members of the Matsumi Lab, friends, and family for their continual support. I see this award as a motivation and encouragement that will push me forward in my research career and help me achieve greater heights. Thank you.

令和5年11月6日

物質化学フロンティア研究領域の都准教授らの論文がNano Today誌の表紙に採択

物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎准教授らの「化学修飾細菌を利用するがん光免疫療法の開発に成功」に係る論文が、Nano Today誌の表紙に採択されました。

なお、本研究は、科研費基盤研究(A)(23H00551)、科研費挑戦的研究(開拓)(22K18440)、科学技術振興機構(JST) 研究成果最適展開支援プログラム (A-STEP)(JPMJTR22U1)、公益財団法人発酵研究所、公益財団法人上原記念生命科学財団、ならびに本学超越バイオメディカルDX研究拠点、本学生体機能・感覚研究センターの支援のもと行われたものです。

■掲載誌

Nano Today, October, 2023, Volume 52

掲載日:2023年10月

■著者

Sheethal Reghu, Seigo Iwata, Satoru Komatsu, Takafumi Nakajo, Eijiro Miyako*

■論文タイトル

Cancer immunotheranostics using bioactive nanocoated photosynthetic bacterial complexes

■論文概要

本研究では、低酸素状態の腫瘍環境内で高選択的に集積・生育・増殖が可能で、かつ生体透過性の高い近赤外レーザー光によって様々な機能を発現する非病原性かつ天然の紅色光合成細菌の表面化学修飾法を開発しました。また、当該化学修飾細菌の特性を活用することで体内の腫瘍を高選択的に検出し、効果的な免疫細胞(特にT細胞)の賦活化、ならびに標的部位のみを効果的に排除することが可能ながん光免疫療法を開発することに成功しました。

論文詳細:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1748013223002153

令和5年10月11日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2023/10/11-1.html第3回 超越バイオメディカルDX研究拠点エクセレントコアセミナー

セミナーを下記のとおり開催しますので、ご案内します。

| 開催日時 | 令和5年10月11日(水) 16:00~17:00 |

| 場 所 | JAISTイノベーションプラザ 2F シェアードオープンイノベーションルーム (要予約:定員30名) |

| 講 師 | SPECTOR, Myron, Ph.D. Professor, Harvard Medical School |

| 講演題目 | 「The Engineering of Injectable Therapeutics for Regenerative Medicine」 |

| 使用言語 | 英語 |

| 参加申込・ お問合せ |

下記の担当へ前日までにお申し込みください。 (参加費無料) 北陸先端科学技術大学院大学 超越バイオメディカルDX研究拠点 教授 栗澤 元一 (E-mail:kurisawa@jaist.ac.jp) |

「大学見本市2023~イノベーション・ジャパン」に出展

8月24日(木)、25日(金)の2日間、東京ビッグサイト南展示棟(東京都江東区有明)で国内最大規模の産学マッチングイベントである「大学見本市2023~イノベーション・ジャパン」が開催され、本学からは以下の2件が出展しました。

- 超越バイオメディカルDX研究拠点 物質化学フロンティア研究領域 松村和明 教授

【展示タイトル】超越バイオメディカルDX研究拠点 - サスティナブルイノベーション研究領域 高田健司 助教

【展示タイトル】新機能!バイオマス由来桂皮酸を用いたバイオプラスチックの開発

※各ブースの出展内容については、以下を参照ください。

https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/event/2023/08/03-1.html

8月24日(木)に同会場内で開催された研究者ショートプレゼンテーションでは、松村和明教授が「超越バイオメディカルDX研究拠点」をテーマに発表を行い、多くの聴講者によって活況を呈しました。本学ブースには企業関係者をはじめ大学や公的機関の関係者等、2日間で延べ174名もの方々が来訪され、今後の連携における検討等、活発な情報交換の場となりました。

プレゼンテーションの様子

出展ブースの様子

令和5年8月31日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2023/08/31-1.html化学修飾細菌を利用するがん光免疫療法の開発に成功

化学修飾細菌を利用するがん光免疫療法の開発に成功

ポイント

- 天然の紅色光合成細菌の細胞表面を簡便に化学修飾可能な手法を開発

- 作製した化学修飾細菌は、免疫細胞の効果的な賦活化のみならず、高い腫瘍標的能を有し、近赤外光によって様々な機能を発現可能

- 当該化学修飾細菌の特性と近赤外レーザー光を組み合わせた、新たながん光免疫療法を開発

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科 物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎准教授の研究グループは、光と化学修飾細菌を使ってマウス体内のがん診断・治療を可能にする技術の開発に成功した(図1)。 |

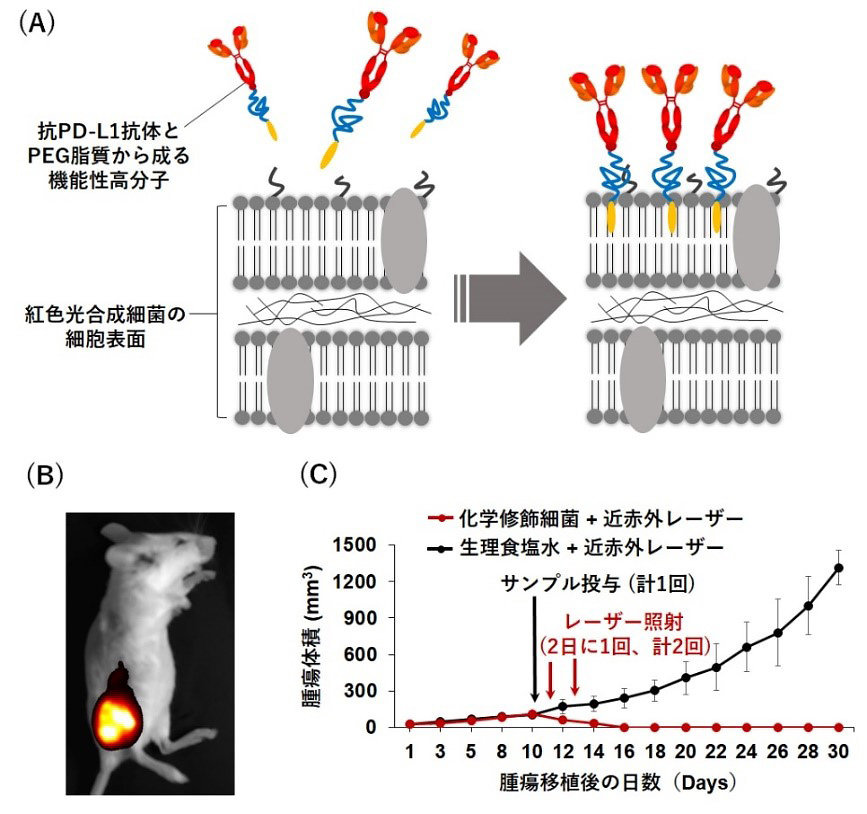

図1. 化学修飾細菌を利用するがん光免疫療法の概念

図1. 化学修飾細菌を利用するがん光免疫療法の概念

近年、低酸素状態の腫瘍内部で選択的に集積・生育・増殖が可能な細菌を利用したがん標的治療に注目が集まっている。しかし、従来のがん細菌療法は、基本的には抗がん剤の運搬という、いわゆる従来型のドラッグデリバリーシステムの概念を出ない。また、薬効も十分であるとはいえない。さらに、従来のがん細菌療法は、抗がん活性を発現するためには、遺伝子工学を用いた微生物の操作・改変が必須である。米国や欧州ではヒトへの臨床試験が行われ第3相試験に進んでいる例もあるが、使用される細菌は、多くの場合、遺伝子組換えによって弱毒化したサルモネラ菌やリステリア菌であり、体内で再び強毒化するリスクを常に伴っている。

本研究では、低酸素状態の腫瘍環境内で高選択的に集積・生育・増殖が可能で、かつ生体透過性の高い近赤外レーザー光*1によって様々な機能を発現する非病原性かつ天然の紅色光合成細菌*2の表面化学修飾法を開発した。また、当該化学修飾細菌の特性を活用することで体内の腫瘍を高選択的に検出し、効果的な免疫細胞(特にT細胞*3)の賦活化、および標的部位のみを効果的に排除することが可能ながん光免疫療法を開発することに成功した。

本研究を実現するために、がん細胞に対する傷害性の高いT細胞を賦活化可能な免疫チェックポイント阻害剤(抗PD-L1抗体*4)および生体適合性の高いポリエチレングルコール(PEG)脂質から成る機能性高分子複合体と、紅色光合成細菌を生理食塩水中で30分間混合し、洗浄するだけで、免疫賦活化作用と腫瘍標的能を有し、かつ生体透過性の高い近赤外レーザー光によって近赤外蛍光と熱を発現する化学修飾細菌を開発した(図2A)。また、当該細菌のこれらの特性を活用し、近赤外レーザー光照射と組み合わせることで、体内の腫瘍(大腸がん由来)を高選択的に検出し、光発熱作用と免疫の力によって標的部位を効果的に排除することが可能ながん光免疫療法を構築した(図2B、2C)。さらに、マウス大腸がん細胞、マウスマクロファージ細胞、ヒト正常肺細胞を用いた細胞毒性試験、ならびにマウスを用いた生体適合性試験(血液学的検査、組織学的検査など)を行った結果、いずれの検査からも化学修飾細菌そのものが生体に与える影響は極めて少ないことがわかった。

これらの成果は、今回開発した簡便な細菌の表面化学修飾法が、がん光診断・治療法の基礎に成り得ることを示すだけでなく、界面化学、ナノ・マイクロテクノロジー、光学、微生物工学といった幅広い研究領域における材料設計の技術基盤として貢献することを期待させるものである。

本成果は、2023年8月14日(現地時間)にナノテクノロジー分野の世界最高峰「Nano Today」誌(エルゼビア社発行)のオンライン版に掲載された。なお、本研究は、文部科学省科研費 基盤研究(A)(23H00551)、文部科学省科研費 挑戦的研究(開拓)(22K18440)、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 研究成果最適展開支援プログラム (A-STEP)(JPMJTR22U1)、公益財団法人発酵研究所、公益財団法人上原記念生命科学財団、ならびに本学超越バイオメディカルDX研究拠点、本学生体機能・感覚研究センターの支援のもと行われたものである。

|

図2.(A) 化学修飾細菌の調製方法

(B) がん患部における化学修飾細菌の可視化(近赤外蛍光を検出) (C) 化学修飾細菌の抗腫瘍効果 |

【論文情報】

| 掲載誌 | Nano Today(エルゼビア社発行) |

| 論文題目 | Cancer immunotheranostics using bioactive nanocoated photosynthetic bacterial complexes |

| 著者 | Sheethal Reghu, Seigo Iwata, Satoru Komatsu, Takafumi Nakajo, Eijiro Miyako* |

| 掲載日 | 2023年8月14日 |

| DOI | 10.1016/j.nantod.2023.101966 |

【用語説明】

レーザーとは、光を増幅して放射するレーザー装置、またはその光のことである。レーザー光は指向性や収束性に優れており、発生する光の波長を一定に保つことができる。とくに700~1100 nmの近赤外領域の波長の光は生体透過性が高いことが知られている。

近赤外光を利用して光合成を行う細菌。水の分解による酸素発生は行わない。

免疫を担うリンパ球の一種。活性化したT細胞は、サイトカイン(細胞同士の情報伝達を行うタンパク質の総称)を分泌するヘルパー細胞や、がんや感染細胞を殺傷するキラー細胞などのエフェクター細胞に分化する。

細胞上のPD-1に結合してPD-1とPD-L1あるいはPD-L2との結合を阻害し、T細胞の活性化を維持する抗体のこと。

令和5年8月29日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/08/29-1.htmleMEDX(イーメディックス)見学会のご案内 ~超越バイオメディカルDX研究拠点の力で生まれる未来~

下記のとおり、超越バイオメディカルDX研究拠点(eMEDX/イーメディックス)の見学会を開催しますので、ご案内します。

経済産業省令和3年度「産学連携推進事業費補助金(地域の中核大学の産学融合拠点の整備)」(Jイノベプラットフォーム型)の補助事業の採択を受け今年度より開設された当研究拠点は、DX・スタートアップ人材の育成、バイオメディカルベンチャーの創出を含む地域社会の発展に積極的に貢献し、他地域からの企業誘致などを通じて、能美市旭台に位置するいしかわサイエンスパークの活性化にもつながる取り組みです。データ駆動型の最先端DXを基盤として、疾病の超早期診断、創薬ツール、再生医療用バイオマテリアル、機能性食品、アンチエイジングなど多彩な業種・業界と協働して研究開発を行うための設備や体制を構築します。

当見学会では、施設紹介や研究所見学、担当教員による研究紹介などを通じて、当研究拠点について周知することを目的としています。本学のバイオメディカル研究の最先端を紹介する貴重な機会となりますので、ぜひご参加ください。

| 日 時 | 令和5年8月30日(水) 10:00~12:00 |

| 場 所 | 北陸先端科学技術大学院大学 超越バイオメディカルDX研究拠点(eMEDX/イーメディックス) 2Fシェアードオープンイノベーションルーム (石川県能美市旭台2-13/いしかわクリエイトラボ向かい) |

| 定 員 | 約20名 事前申込制 |

| プログラム | 第1部 施設紹介および見学会(撮影可) 第2部 研究紹介および拠点活用事例紹介 詳細は、別紙開催概要をご覧ください。 |

| 申込方法 | メールの件名と本文に「eMEDX見学会参加希望」と明記し、 ・所属 ・参加者氏名 ・メールアドレス(連絡先) ・後日個別相談会 希望する or 希望しない ・個別相談を希望する場合は、本学教員またはURAの氏名 上記をご記入のうえ、下記申込み先にお送りください。 |

| 申込締切 | 令和5年8月25日(金) |

| 申込み・ 問合せ先 |

北陸先端科学技術大学院大学 未来創造イノベーション推進本部 担当:山廣、竹田 E-mail:emedx@ml.jaist.ac.jp |

建物外観

最先端の研究を実現するオープンラボ

ワークスペースも完備

交流のためのシェアード

イノベーションルーム

令和5年8月10日

出典:JAIST イベント情報https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/event/2023/08/10-1.htmlMeet up Chubu イベント「超越バイオメディカルDX研究拠点」見学会を開催

7月27日(木)、中部経済産業局および中部経済連合会主催の、連携パートナーを探索するためのオープンイノベーションプラットフォームである『Meet up Chubu』が、本学の「超越バイオメディカルDX研究拠点(eMEDX)」にて開催されました。現地参加とオンラインのハイブリッド形式で行われ、当日は約60名の多種多様な業種・業界の方々にご参加いただきました。

最初にeMEDX拠点長である物質化学フロンティア研究領域の松村 和明教授から施設概要の紹介があり、その後、eMEDX施設内のオンラインツアーをライブ配信で行いました。

続いて、松村教授、同じく物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎准教授の研究紹介が行われました。各セッションの最後には参加者からたくさんの質問があり、活発な意見交換がなされました。

最後に、寺野稔学長からの挨拶では、eMEDXの展望について発言がありました。

eMEDXでは、本学が誇る世界トップレベルのバイオメディカル分野の研究に、スーパーコンピューターを活用したデータ駆動型のDXを組み合わせ、医療・ヘルスケア・メディカルなどに関わる広い分野でのイノベーションを目指すとともに、技術や知識をシェアして共創する「シェアードオープンイノベーション」という新しい考え方に基づき、多種多様な業種・業界の会員企業間のざっくばらんな交流を推進することで、北陸から世界のバイオメディカルを変えるイノベーションを共創していきます。

学長挨拶

松村和明 拠点長・教授

都英次郎 准教授

研究紹介の様子

| 施設に関するお問い合わせ先 北陸先端科学技術大学院大学 未来創造イノベーション推進本部 担当:山廣、竹田 〒923-1292 石川県能美市旭台1-1 E-mail:emedx@ml.jaist.ac.jp |

令和5年8月10日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2023/08/10-1.htmlサイエンスヒルズこまつで子ども向け科学教室「JAISTサイエンス&テクノロジー教室」を開催

8月5日(土)、サイエンスヒルズこまつにおいて、「JAISTサイエンス&テクノロジー教室」を開催しました。同教室は、小松市との包括連携協定に基づく青少年の理科離れ解消に向けた取組のひとつであり、サイエンスヒルズこまつがJR小松駅前に開館して以来、毎年実施しているものです。

今年度1回目となる「混ぜると白色になって光り続ける絵の具?」には、9組の小学生と保護者が参加しました。はじめに物質化学フロンティア研究領域の上田純平准教授から、光の三原色と色の三原色の原理と仕組みについての説明がありました。その後、光る絵の具の成分について説明を受けた子供たちは、実際に、光る絵の具を使った作品づくりに熱心に取り組んでいました。

令和5年8月8日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2023/08/08-1.html学生のPUNYASLOKAさんとPATNAIKさんがCEAT2023においてBest Presenter Awardを受賞

学生のPUNYASLOKA, Saibrataさん(博士後期課程2年、物質化学フロンティア研究領域、松見研究室)とPATNAIK, Kottisa Sumalaさん(博士後期課程1年、物質化学フロンティア研究領域、松見研究室)がThe clean energy and technology conference(CEAT)2023において、Best Presenter Awardを受賞しました。

CEAT2023は、クリーンで再生可能なエネルギーの研究、開発、応用、提唱に関わる問題に焦点を当てた国際会議です。マレーシアのマラヤ大学が主催し、本学やマレーシア国立大(UKM)等との共催で、令和5年6月7日から6月8日にかけて、現地とオンラインでのハイブリッド形式にて開催されました。

同会議は、クリーンエネルギーと技術、電動モビリティの分野において、アカデミア及び産業界との国際的な意見交換のプラットフォームを提供することを目的として開催され、マレーシア国内及び国際運営委員会の審議により、口頭発表の中から優れた発表を行った学生に対し、Best Presenter Award(優秀講演賞)が授与されました。

CEAT2023は、International Symposium on Electric Mobility (ISEM)と併催で行われました。

※参考:CEAT2023ホームページ

■受賞年月日

令和5年6月8日

【PUNYASLOKA, Saibrataさん】

■研究題目

Study of Storage and Rate Capability of Lithium-Ion Secondary Batteries Using Bithiophene Containing Imine-Based Conjugated Polymer as Anodic Active Material

■研究者、著者

Saibrata Punyasloka, Noriyoshi Matsumi

■受賞対象となった研究の内容

ドナーアクセプター構造を有する共役系高分子をリチウムイオン二次電池用負極活物質として用いることにより、急速充放電能において好ましい特性が発現することが見出された。また、充電メカニズムにおけるキャパシティヴな寄与及びインターカレーションによる寄与に関しても電気化学的に分析しつつ、本系における挙動の詳細な知見を明らかにした。

■受賞にあたって一言

I would like to thank the 6th Clean Energy and Technology Committee for considering me for the award. I also would like to take this opportunity to extend my sincere and heartfelt gratitude to Prof. Noriyoshi Matsumi for his constant guidance. Further, I would also like to thank all the members of the Matsumi Lab, friends, and family for their continual support. I see this award as a motivation and encouragement which will push me forward in my research career and help me achieve greater heights.

Thank you.

■研究題目

Preparation of Anodic Active Materials Suitable for High-Rate Charge-Discharge by Pyrolysis of Poly(benzimidazole/amide) Copolymers

■研究者、著者

Kottisa Sumala Patnaik, Bharat Srimitra Mantripragada, Rajashekar Badam, Koichi Higashimine, Xianzhu Zhong, Tatsuo Kaneko and Noriyoshi Matsumi

■受賞対象となった研究の内容

ポリ(ベンズイミダゾール/アミド)共重合体を前駆体とした焼成により得た窒素ドープカーボンにおいては、層間距離がポリベンズイミダゾール由来の窒素ドープカーボンと比較してさらに拡張し、リチウムイオン二次電池の負極活物質として、イオン拡散能や急速充放電能においてさらに優れた特性が観測された。また、本材料を用いて構築したフルセルも良好に作動した。

■受賞にあたって一言

I would like to take this opportunity to thank the 6th Clean Energy and Technology Conference (CEAT) jury members for bestowing me with this award. I would like to take this opportunity to thank Matsumi Sensei for his invaluable guidance and support all the time. I would also like to thank all our colleagues in Matsumi lab, family members, friends, and loved ones who helped me receive this award. This award motivates me to do more hard work and inspires me to perform better in the future. I hope my research work can benefit society at large in the future.

令和5年8月7日

液体金属ナノ粒子を活用するがん光免疫療法の開発に成功

液体金属ナノ粒子を活用するがん光免疫療法の開発に成功

ポイント

- 免疫賦活化作用を有する多機能性の液体金属ナノ粒子の開発に成功

- 当該液体金属ナノ粒子がEPR効果により腫瘍に集積し、マウスに移植したがんの可視化と、免疫賦活化ならびに光熱変換によるがん治療が可能であることを実証

- 当該ナノ粒子と近赤外光を組み合わせた新たながん診断・治療技術の創出に期待

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科 物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎准教授の研究グループは、液体金属ナノ粒子*1を活用した新しいがん光免疫療法の開発に成功した(図1)。 |

ガリウム・インジウム(Ga/In)合金からなる室温で液体の金属(液体金属)は、高い生体適合性と優れた物理化学的特性を有することが知られており、とりわけナノ粒子化した液体金属をバイオメディカル分野に応用する研究に大きな注目が集まっている。都准教授の研究チームでも、免疫賦活化作用のある物質を液体金属に組み合わせ、がん患部に選択的に送り込むことができれば、免疫による高い抗腫瘍作用の発現が期待できるだけでなく、生体透過性の高い近赤外光*2を用いることで、患部の可視化や光熱変換を利用した、新たながんの診断や治療が実現できるのではないかと考え、研究をスタートさせた。

図1. 近赤外光が液体金属ナノ粒子に当たり、免疫細胞

図1. 近赤外光が液体金属ナノ粒子に当たり、免疫細胞

(T細胞と樹状細胞)を活性化している様子(イメージ)

研究チームは、液体金属をがん患部まで送り、免疫細胞を賦活化させるために、液体金属表面に免疫チェックポイント阻害薬(抗PD-L1抗体*3)、免疫調整薬(イミキミド*4)、蛍光試薬(インドシアニングリーン*5)、ポリエチレングリコール-リン脂質複合体*6を吸着させたナノ粒子の作製を試みた。Ga/In液体金属、イミキミド、インドシアニングリーン、ポリエチレングリコール-リン脂質複合体の混合物に超音波照射後、抗PD-L1抗体を添加し、一晩培養するだけで、球状ナノ粒子の構造を水中で安定的に維持可能な簡便なナノ粒子を形成できることを見出した。この方法で調製した液体金属ナノ粒子は、10日以上の粒径安定性を有していること、細胞に対し高い膜浸透性を有し毒性が無いこと、近赤外光照射により発熱が起こることが確認できたため、がん患部の可視化と治療効果について試験を行った。

大腸がんを移植して1週間後のマウスに、液体金属ナノ粒子を投与し、24時間後に740~790 nmの近赤外光を当てたところ、がん患部だけが蛍光を発している画像が得られ、当該ナノ粒子がEPR効果*7によりがん組織に取り込まれていることが分かった(図2A)。そこで、当該ナノ粒子が集積した患部に対して808 nmの近赤外光を照射したところ、免疫賦活化と光熱変換による効果で14日後には、がんを完全に消失させることに成功した(図2B)。

|

図2.(A) 液体金属ナノ粒子の標的腫瘍内における蛍光特性

(B) 液体金属ナノ粒子による抗腫瘍効果(腫瘍は完全消失) |

さらに、液体金属ナノ粒子の細胞毒性と生体適合性を評価した。2種類の細胞[マウス大腸がん由来細胞(Colon-26)、ヒト胎児肺由来正常線維芽細胞(MRC5)]を培養する培養液中に、液体金属ナノ粒子を、添加量を変えて投与・分散させ、24時間後に細胞内小器官であるミトコンドリアの活性を指標として細胞生存率を測定した結果、細胞生存率の低下は見られず、細胞毒性はなかった。また、液体金属ナノ粒子をマウスの静脈から投与し、生体適合性を血液検査(1週間調査)と体重測定(約1ヵ月調査)により評価したが、いずれの項目でも液体金属ナノ粒子が生体に与える影響は極めて少ないことがわかった。

これらの成果は、今回開発した液体金属ナノ粒子が、がん診断・免疫療法の基礎に成り得ることを示すだけでなく、ナノテクノロジー、光学、免疫学といった幅広い研究領域における材料設計の技術基盤として貢献することを十分期待させるものである。

本成果は、ドイツの化学・生物系トップジャーナル「Advanced Functional Materials」誌(Wiley社発行)に7月28日(現地時間)に掲載された。なお、本研究は、文部科学省科研費 基盤研究(A)(23H00551)、文部科学省科研費 挑戦的研究(開拓)(22K18440)、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 研究成果最適展開支援プログラム (A-STEP)(JPMJTR22U1)、公益財団法人発酵研究所、公益財団法人上原記念生命科学財団、ならびに本学超越バイオメディカルDX研究拠点、本学生体機能・感覚研究センターの支援のもと行われたものである。

【論文情報】

| 掲載誌 | Advanced Functional Materials(Wiley社発行) |

| 論文題目 | Light-Activatable Liquid Metal Immunostimulants for Cancer Nanotheranostics |

| 著者 | Yun Qi, Mikako Miyahara, Seigo Iwata, Eijiro Miyako* |

| 掲載日 | 2023年7月28日 |

| DOI | 10.1002/adfm.202305886 |

【用語解説】

室温以下あるいは室温付近で液体状態を示す金属のこと。例えば、水銀(融点マイナス約39℃)、ガリウム(融点約30℃)、ガリウム-インジウム合金(融点約15℃)がある。

800~2500 nmの波長の光。とくに700~1100 nmの近赤外領域の波長の光は生体透過性が高いことが知られている。

免疫チェックポイント阻害剤の一つ。がん細胞や抗原提示細胞が発現するPD-L1に結合することによりT細胞上のPD-1との相互作用を阻害する。この結果、T細胞への抑制シグナル伝達が阻害され、T細胞の活性化が維持され、抗腫瘍作用が発現される。

樹状細胞を活性化させることが知られており、早期の基底細胞皮膚がんや特定の皮膚疾患の治療に用いられる薬物。

肝機能検査に用いられる緑色色素のこと。近赤外光を照射すると近赤外蛍光を発することができる。

ポリエチレングリコールとリンを含有する脂質(脂肪)が結合した化学物質。脂溶性の薬剤を可溶化させる効果があり、ドラッグデリバリーシステムによく利用される化合物の一つ。

100nm以下のサイズに粒径が制御された微粒子は、正常組織へは漏れ出さず、腫瘍血管からのみがん組織に到達して患部に集積させることが可能である。これをEPR効果(Enhanced Permeation and Retention Effect)という。

令和5年8月4日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/08/04-1.html大学見本市2023~イノベーション・ジャパンに本学が出展

8月24日(木)・25日(金)の2日間、東京ビッグサイト南展示棟(東京都江東区有明)で国内最大規模の産学マッチングイベントである「大学見本市2023~イノベーション・ジャパン」が開催されます。

本学からは以下の2件が出展します。

ご来場の際にはぜひお立ち寄りください。

| 日 時 | 8月24日(木) 10時00分~17時30分 8月25日(金) 10時00分~17時00分 |

| 会 場 | 東京ビッグサイト 南展示棟 南1ホール(東京都江東区有明3丁目11番1) |

| 大学等 シーズ展示 |

超越バイオメディカルDX研究拠点 物質化学フロンティア研究領域 松村和明 教授 【小間番号】H-56 高田健司 助教 【小間番号】C-68 |

詳細はこちらをご覧ください。

・イノベーション・ジャパン2023公式サイト

・イノベーション・ジャパン2023出展課題一覧

物質化学フロンティア研究領域の都准教授らの論文がAdvanced Science誌の扉絵に採択

物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎准教授らの「阿吽の呼吸で癌を倒す!-灯台下暗し:最強の薬は腫瘍の中に隠されていた-」に係る論文が、Advanced Science誌の扉絵に採択されました。

なお、本研究は、科研費基盤研究(A)(23H00551)、科研費挑戦的研究(開拓)(22K18440)、科学技術振興機構(JST) 研究成果最適展開支援プログラム (A-STEP)(JPMJTR22U1)、公益財団法人発酵研究所、公益財団法人上原記念生命科学財団、ならびに本学超越バイオメディカルDX研究拠点、本学生体機能・感覚研究センターの支援のもと行われたものです。

■掲載誌

Advanced Science, Volume 10, Issue20

扉絵掲載日:2023年7月26日

■著者

Yamato Goto, Seigo Iwata, Mikako Miyahara, Eijiro Miyako*

■論文タイトル

Discovery of Intratumoral Oncolytic Bacteria Toward Targeted Anticancer Theranostics

■論文概要

腫瘍組織から強力な抗腫瘍作用のある複数の細菌[A-gyo(阿形)、UN-gyo(吽形)、AUN(阿吽)と命名]の単離に成功しました。なかでもAUN(A-gyoとUN-gyoからなる複合細菌)は、様々な癌腫に対して高い抗腫瘍活性を示すだけでなく、近赤外光を照射すると、標的とする腫瘍内で強い蛍光を発現することが明らかになっています。

扉絵詳細:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202370131

論文詳細:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202301679

令和5年7月28日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2023/07/28-1.html第2回 超越バイオメディカルDX研究拠点エクセレントコアセミナー

セミナーを下記のとおり開催しますので、ご案内します。

| 開催日時 | 令和5年7月21日(金) 15:00~17:00 |

| 場 所 | JAISTイノベーションプラザ 2F シェアードオープンイノベーションルーム (要予約:定員30名) |

| 講 師 | LECOMMANDOUX, Sébastien, Ph.D. Professor of University of Bordeaux, France |

| 講演題目 | 「Biomimetic protein bioconjugates for biomaterials and artificial organelles design 」 |

| 使用言語 | 英語 |

| 参加申込・ お問合せ |

下記の担当へ前日までにお申し込みください。 (参加費無料) 北陸先端科学技術大学院大学 超越バイオメディカルDX研究拠点長 松村 和明 (E-mail:mkazuaki@jaist.ac.jp) |

eMEDX(イーメディックス)見学会 ~超越バイオメディカルDX研究拠点の力で生まれる未来~

下記のとおり、超越バイオメディカルDX研究拠点(eMEDX/イーメディックス)の見学会を開催しますので、ご案内します。

経済産業省令和3年度「産学連携推進事業費補助金(地域の中核大学の産学融合拠点の整備)」(Jイノベプラットフォーム型)の補助事業の採択を受け今年度より開設された当研究拠点は、DX・スタートアップ人材の育成、バイオメディカルベンチャーの創出を含む地域社会の発展に積極的に貢献し、他地域からの企業誘致などを通じて、能美市旭台に位置するいしかわサイエンスパークの活性化にもつながる取り組みです。データ駆動型の最先端DXを基盤として、疾病の超早期診断、創薬ツール、再生医療用バイオマテリアル、機能性食品、アンチエイジングなど多彩な業種・業界と協働して研究開発を行うための設備や体制を構築します。

当見学会では、施設紹介や研究所見学、担当教員による研究紹介などを通じて、当研究拠点について周知することを目的としています。本学のバイオメディカル研究の最先端を紹介する貴重な機会となりますので、ぜひご参加ください。

| 日 時 | 令和5年6月19日(月) 15:00~17:00 |

| 場 所 | 北陸先端科学技術大学院大学 超越バイオメディカルDX研究拠点(eMEDX/イーメディックス) 2Fシェアードオープンイノベーションルーム (石川県能美市旭台2-13/いしかわクリエイトラボ向かい) |

| 定 員 | 約30名 事前申込制 |

| プログラム | 第1部 施設紹介および見学会(撮影可) 第2部 研究紹介および拠点活用事例紹介 第3部 個別面談 詳細は、別紙開催概要をご覧ください。 |

| 申込方法 | メールの件名と本文に「eMEDX見学会参加希望」と明記し、 ・所属 ・参加者氏名 ・メールアドレス(連絡先) ・個別相談会 希望する or 希望しない ・個別相談を希望する場合は、本学教員またはURAの氏名 上記をご記入のうえ、下記申込み先にお送りください。 |

| 申込締切 | 令和5年6月12日(月) |

| 申込み・ 問合せ先 |

北陸先端科学技術大学院大学 未来創造イノベーション推進本部 担当:山廣、竹田 E-mail:emedx@ml.jaist.ac.jp |

建物外観

最先端の研究を実現するオープンラボ

ワークスペースも完備

交流のためのシェアード

イノベーションルーム

令和5年6月8日

出典:JAIST イベント情報https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/event/2023/06/08-1.html阿吽の呼吸で癌を倒す! -灯台下暗し:最強の薬は腫瘍の中に隠されていた-

阿吽の呼吸で癌を倒す!

-灯台下暗し:最強の薬は腫瘍の中に隠されていた-

ポイント

- 腫瘍組織から強力な抗腫瘍作用のある複数の細菌(A-gyo、UN-gyo、AUNと命名)の単離に成功

- なかでもAUN(A-gyoとUN-gyoからなる複合細菌)は、様々な癌腫に対して高い抗腫瘍活性を示すだけでなく、近赤外光を照射すると、標的とする腫瘍内で強い蛍光を発現

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科 物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎准教授の研究グループは、マウス体内の腫瘍組織から強力な抗腫瘍作用のある複数の細菌の単離に成功した。 |

近年、低酸素状態の腫瘍内部で選択的に集積・生育・増殖が可能な細菌を利用した癌標的治療に注目が集まっている。しかし、従来の癌細菌療法は、基本的には抗癌剤の運搬という、いわゆる従来型のドラッグデリバリーシステムの概念を出ない。また、薬効も十分であるとはいえない。さらに、従来の癌細菌療法は、抗癌活性を発現するためには、遺伝子工学を用いた微生物の操作・改変が必須である。なお、米国や欧州ではヒトへの臨床試験が行われ第3相試験に進んでいる例もあるが、使用される細菌は、多くの場合、遺伝子組換えによって弱毒化したサルモネラ菌やリステリア菌であり、体内で再び強毒化するリスクを常に伴っている。

一方、腫瘍組織内に細菌が存在していることは古くから知られており、近年の研究では、腫瘍の種類ごとに独自の細菌叢が保有されていることが分かっている。また、このような腫瘍内細菌叢が抗癌剤の補助あるいは阻害の要因になっていることも明らかになっている。しかし、腫瘍内から直接細菌を取り出し、細菌そのものを癌の治療薬として活用する研究は皆無であった。

本研究では、マウス生体内の大腸癌由来腫瘍組織から主に3種類の細菌の単離・同定に成功し、これらの細菌にA-gyo(阿形;Proteus mirabilis*1)、UN-gyo(吽形;Rhodopseudomonas palustris*2)、そしてAUN(阿吽;A-gyoとUN-gyoから成る複合細菌)とそれぞれ命名した(図1)。これらの細菌を、大腸癌を皮下移植した担癌モデルマウスの尾静脈に投与したところ、低酸素状態の腫瘍環境内で高選択的に集積・生育・増殖が可能で、かつ高い抗腫瘍効果を示すことを発見した。とりわけ、AUNは、単回投与にも関わらず、A-gyoとUN-gyoの協奏作用により細胞障害性の免疫細胞を効果的に賦活化し、大腸癌、肉腫(サルコーマ)、転移性肺癌、薬物耐性乳腺癌といった様々な癌種に対して強力な抗腫瘍活性を示すことが明らかとなった(図2A)。また、AUNは、生体透過性の高い近赤外光*3によって標的とする腫瘍内で近赤外蛍光を発現することが分かった(図2B)。さらに、マウスを用いた生体適合性試験(血液学的検査、組織学的検査、細菌コロニーアッセイなど)を行った結果、いずれの検査からもAUNそのものが生体に与える影響は極めて少ないことが分かった。

これらの成果は、今回発見した細菌を用いた癌の診断・治療法の基礎に成り得るだけでなく、細菌学や腫瘍微生物学などの研究領域への新しい概念の創出として貢献することを期待させるものである。

本成果は、学際的オープンアクセスジャーナル「Advanced Science」誌(Wiley社発行)のオンライン版に2023年5月8日に掲載された。なお、本研究は、文部科学省科研費 基盤研究(A)(23H00551)、文部科学省科研費 挑戦的研究(開拓)(22K18440)、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 研究成果最適展開支援プログラム (A-STEP)(JPMJTR22U1)、公益財団法人発酵研究所、公益財団法人上原記念生命科学財団、ならびに本学超越バイオメディカルDX研究拠点、本学生体機能・感覚研究センターの支援のもと行われたものである。

図1. AUN(A-gyoとUN-gyoから成る複合細菌)がまさに

図1. AUN(A-gyoとUN-gyoから成る複合細菌)がまさに

"阿吽の呼吸"によって癌細胞を倒している様子(イメージ)

図2. (A) AUNによる抗腫瘍効果(腫瘍は完全消失)

(B) AUNの標的腫瘍内における蛍光特性

【論文情報】

| 掲載誌 | Advanced Science(Wiley社発行) |

| 論文題目 | Discovery of Intratumoral Oncolytic Bacteria Toward Targeted Anticancer Theranostics |

| 著者 | Yamato Goto, Seigo Iwata, Mikako Miyahara, Eijiro Miyako* |

| 掲載日 | 2023年5月8日 |

| DOI | 10.1002/advs.202301679 |

【用語解説】

酸素の存在下および不在下の両方の環境で生存可能な腸内細菌科に属するグラム陰性桿菌(通性嫌気性菌)。運動性、鞭毛を有する数マイクロメートルの棒状の形態を有する。寒天培地上では、Swarming(群化)により独特の波状のコロニー(白色)を形成する特性がある。

酸素の有無に関わらず生存可能な通性嫌気性の紅色非硫黄細菌に属し、運動性のある数マイクロメートルの棒状のグラム陰性桿菌。また、バクテリオクロロフィルから成る光捕集タンパク質を介した光合成を行う。

800~2500 nmの波長の光。とくに700~1100 nmの近赤外領域の波長の光は生体透過性が高いことが知られている。

令和5年5月8日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/05/08-1.html