研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。リチウムイオン電池の劣化原因をナノスケールで可視化 ― 新手法「ケプストラム照合解析」で電池現象の解明に貢献 ―

|

北陸先端科学技術大学院大学 東京科学大学 |

リチウムイオン電池の劣化原因をナノスケールで可視化

― 新手法「ケプストラム照合解析」で電池現象の解明に貢献 ―

【ポイント】

- リチウムイオン電池の劣化につながる正極の結晶構造変化をナノメートルスケールで可視化

- 新開発の「ケプストラム照合解析」により、高空間分解能・広視野・低損傷を同時に実現

- 電池劣化の原因となる界面での構造変化を解明し、高性能電池開発への貢献に期待

| 北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアル・デバイス研究領域の麻生浩平講師、掛谷尚史大学院生(博士後期課程)、土田拓夢大学院生(博士前期課程)、大島義文教授、東京科学大学 物質理工学院応用化学系の伊藤広貴大学院生(博士前期課程)(研究当時)、淺野翔大学院生(博士後期課程)(研究当時)、渡邊健太助教、平山雅章教授、物質・材料研究機構 マテリアル基盤研究センターの三石和貴副センター長、木本浩司センター長、蓄電池基盤プラットフォームの篠田啓介エンジニア、エネルギー・環境材料研究センターの増田卓也センター長の研究グループは、リチウムイオン電池の結晶構造変化をナノメートル (nm:10億分の1メートル)スケールで可視化する新手法「ケプストラム照合解析」を確立しました。 新手法によって、従来の分析手法では困難だった、高空間分解能(約1 nm)・広視野(数百nm)・試料低損傷の三点を同時に実現しました。そして、この手法をエピタキシャル薄膜*1として作製したコバルト酸リチウム(LiCoO2)正極に応用することで、電解質との界面付近において、電池劣化の原因となるナノスケールの構造変化を可視化することに成功しました。今回、開発された手法は、電池における構造変化の理解を加速することで、電池の劣化原因解明や高性能化に役立つと期待されます。 本研究成果は、2025年10月21日(米国東部標準時間)に科学雑誌「Nano Letters」誌のオンライン版で公開されました。 |

【研究概要】

スマートフォンや電気自動車にはリチウムイオン電池(LIB)が欠かせません。その正極として広く用いられている材料が、層状の結晶構造(原子の並び方)を有するリチウム遷移金属酸化物(以下、層状正極)です。LIBの長時間稼働を実現するには、より高電圧で動かすことが重要となります。一方、高電圧で充放電を繰り返すと、液体電解質と接する界面において、層状正極がスピネル構造や岩塩構造*2に変化して、LIBの劣化を引き起こします。界面を起点として数nm のスケールで進行する構造変化を理解するために、解析が求められてきました。

従来の光やX線を使った観察では、空間分解能が数十〜数百nmに限られます。電子顕微鏡なら原子スケールで観察できますが、観察視野が約50×50 nm2に制限される課題と、多量の電子照射によって観察中に試料が損傷する課題がありました。つまり、「ナノ空間分解能」「広視野」「低試料損傷」の三つを両立して、層状正極の構造を解析できる手法がありませんでした。

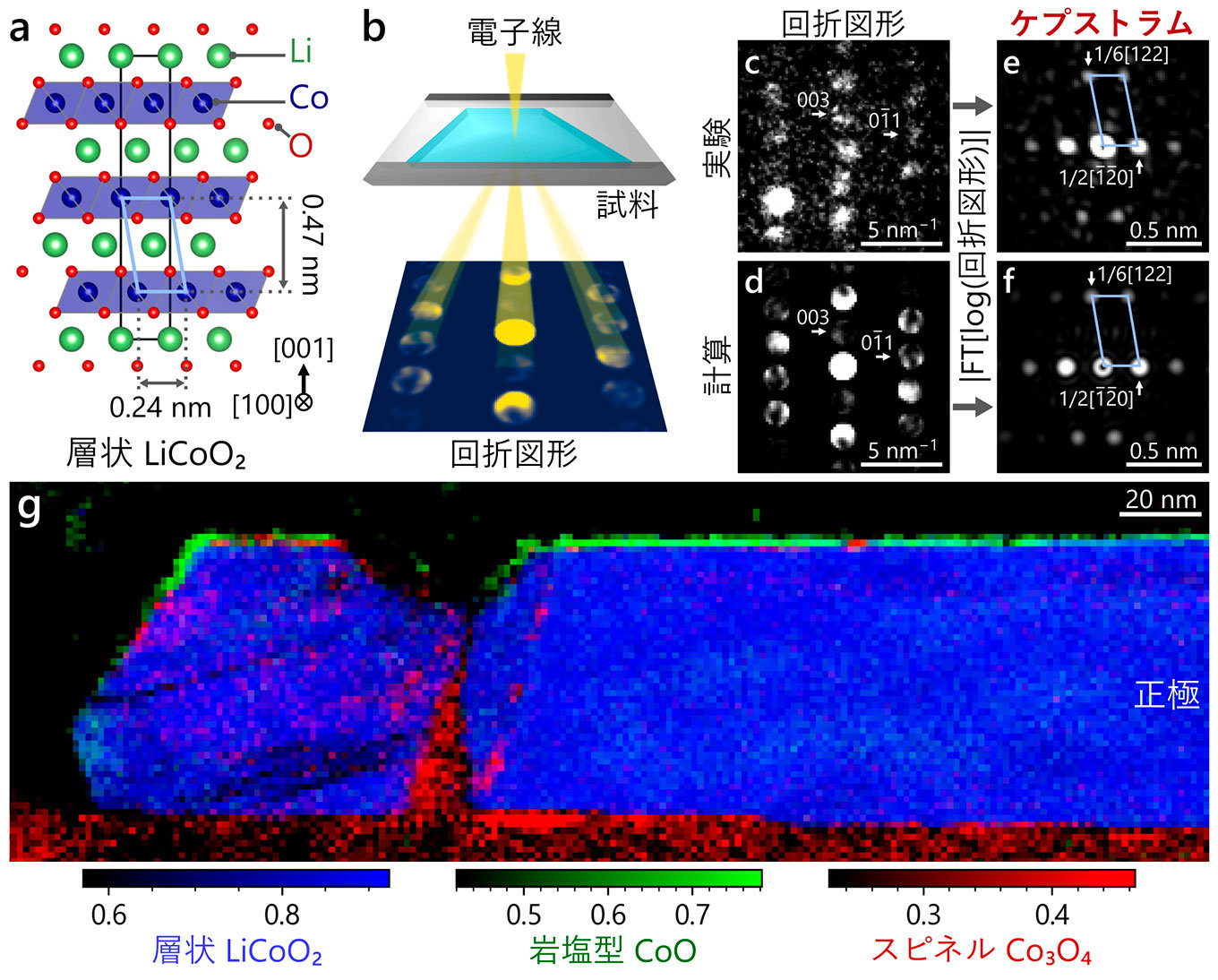

本研究グループでは、層状正極の代表例であるコバルト酸リチウム(LiCoO2)の構造(図1a)を調べるために、先進的な電子顕微鏡手法の一つである走査ナノビーム電子回折*3に注目しました (図1b)。これは、直径約1 nmの電子線をスキャンさせながら試料に照射し、結晶構造を反映する電子回折図形を得て、高速カメラに記録する手法です。高電圧で100サイクル充放電させたエピタキシャルLiCoO2について、あるスキャン位置での回折図形(図1c)と、結晶構造モデルから計算した回折図形(図1d)とで差異が認められます。電子回折図形には、結晶構造の情報に加えて、試料の厚さや僅かな傾きに依存するスポットの強度変化が含まれるため、比較が困難です。

そこで、音声信号処理で用いられるケプストラム解析*4に着目しました。ケプストラムは、回折図形の強度を対数変換してフーリエ変換し、その振幅を得ることで求められます。実験と計算のケプストラム(図1e、f)では、試料の厚さや傾きを反映する成分は中心スポットに、結晶構造の周期性を反映する成分は周囲のスポットにそれぞれ分離されます。構造由来のスポットは実験と計算でよく一致するため、この領域が層状構造だと分かります。この一致度は、相互相関関数(2つの画像が似ているほど高い値を示す関数)を用いることで、数値として評価できます。層状構造に加えて、スピネルや岩塩構造についても同様の解析を行い、試料各位置での構造を調べました。独自に開発した一連の解析を「ケプストラム照合解析」と名付けました。

結晶構造の合成マップ(図1g)では、LiCoO2正極の大部分はもとの層状構造を保持していましたが、電解質との界面から正極側へ約3 nmにかけてスピネル・岩塩構造が観察されました。本手法は、約1 nmの高空間分解能と、正極の内部と界面の両方をカバーする約300×100 nm2の広視野を同時に達成しました。さらに、原子分解能電子顕微鏡など電子線を多用する他の手法と比べ、本手法の照射量は2ケタ以上低いことが分かりました。観察中の試料損傷を低減でき、従来手法よりも信頼性の高い結果が得られます。

界面での構造変化に対して、LiCoO2正極を別の物質でコーティングして保護する対策や、異なる元素をわずかに添加する対策が提案されています。さらに、次世代デバイスとして注目を集めている全固体LIBでも、ナノスケールの構造変化が生じると報告されています。今後、本手法を活用することで、劣化メカニズムの詳細な解明や、コーティングや添加などの効果の検証を計画しています。本成果は、LIBの現象解明を目指す学術研究や、高性能LIB開発に広く貢献すると期待されます。

| 図1(a)[100]方位から見た層状LiCoO2の結晶構造モデル。(b)走査ナノビーム電子回折の模式図。(c)実験と(d)計算の電子回折図形。(e)実験と(f)計算のケプストラム。中心以外の明るいスポットが結晶構造に由来します。(g)結晶構造の合成マップ。青、緑、赤色が強いほど、層状、岩塩、スピネル構造であることを示します。 |

【研究資金】

本研究の一部は、日本学術振興会(JSPS) 科研費(JP22K14473、JP25K18108、JP24H00042)、科学技術振興機構(JST) 革新的GX技術創出事業(GteX)プログラム(JPMJGX23S5、JPMJGX23S6)、同 戦略的創造研究推進事業 先端的低炭素化技術開発(ALCA)、物質・材料研究機構(NIMS) 連携拠点推進制度、三谷研究開発財団、澁谷学術文化スポーツ財団、池谷科学技術振興財団、中部電気利用基礎研究振興財団、旭硝子財団、北陸先端科学技術大学院大学 研究拠点形成支援事業の支援を受けて実施されました。本研究の一部は、NIMS蓄電池基盤プラットフォーム、マテリアル先端リサーチインフラ(JPMXP1222JI0007、JPMXP1223JI0012、JPMXP1224JI0005)にて実施されました。

【論文情報】

| 雑誌名 | Nano Letters |

| 論文名 | Low-Dose Nanoscale Visualization of Crystal Phases in Epitaxial Cathodes via Cepstral Matching of Scanning Nanobeam Electron Diffraction |

| 著者 | Kohei Aso, Takafumi Kakeya, Takumu Tsuchida, Hiroki Ito, Sho Asano, Kenta Watanabe, Kazutaka Mitsuishi, Koji Kimoto, Keisuke Shinoda, Takuya Masuda, Masaaki Hirayama, and Yoshifumi Oshima |

| 掲載日 | 2025年10月21日 |

| DOI | 10.1021/acs.nanolett.5c03692 |

【用語説明】

目的の物質を、基板の結晶構造に合わせて成長させた薄膜。本研究ではチタン酸ストロンチウム(SrTiO3)(111)基板上に成長させたLiCoO2薄膜を用いています。結晶方位や露出表面を制御できるため、通常の粉末多結晶正極よりも観察が容易になります。

おおむね、層状LiCoO2からリチウム(Li)が抜けて、そこに一部のコバルトが入り込んだ構造。層状構造ではLiイオンが(003)面内を2次元的に移動できますが、スピネル構造や岩塩構造ではその経路が失われるため、Liイオン伝導性が低下します。さらに、一度これらの構造に変化すると層状構造には戻りにくくなります。そのため、高電圧で充放電を繰り返すとLIBの劣化につながります。特に、充電の最大電圧が4.2V(vs Li/Li+)超えたときに現れやすいです。

細く絞った電子線を試料上で走査し、各位置で電子回折図形を記録する手法。回折波の配置を解析することで、試料の結晶構造を求めることができます。実空間2次元と逆空間2次元に対する強度を示す、複雑かつ膨大な4次元データが得られるため、適切なデータ処理を施して情報を抽出する必要があります。

音声を解析するために開発された、信号の細かく変化する成分となだらかに変化する成分を分離する信号処理手法。音声分野では、声帯での原音成分と、口や鼻での共鳴によって原音から変化した成分とを分離する目的で用いられます。

令和7年10月28日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/10/28-2.htmlPufferFace Robot:フグに着想を得たボディ一体型振動推進型ロボット

PufferFace Robot:フグに着想を得たボディ一体型振動推進型ロボット

【ポイント】

- ソフトロボットの設計:PufferFace Robot(PFR)は、フグに着想を得た振動駆動型のソフトロボットで、やわらかく膨らむ外皮により配管の直径の変化に柔軟に対応して進みます。

- 移動性能及び配管内走行能力:3つの移動モード(振動のみ/膨張・収縮のみ/両者の組み合わせ〈メインモード〉)を備えています。自身の外径の1~1.5倍サイズの配管を通過可能で、本体と同サイズの配管内では最大0.5 BL/s(体長/s)の速度で移動可能です。

- 複雑な配管構造での実走行:90度エルボ、T字コネクタ、高曲率セクションなど、複雑な配管構造での走行能力を実験により検証しました。

- 応用可能性:PFRは複雑で狭隘な小口径の配管における点検作業を目的としています。例えば、石油・ガス配管、化学プラント、上下水道管などが挙げられます。また、有害化学物質や高温などの過酷な環境での探査にも有効で、シンプルな制御でも安定した動作が可能です。

- シミュレーションと実験アプローチ:ABAQUSを用いた簡易的な有限要素解析(FEA)によるシミュレーションを通じて、PFRの走行可能性を評価した結果、実験と高い一致性を確認しました。

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)ナノマテリアル・デバイス研究領域のHo Anh Van教授(IEEE上級会員)が、Linh Viet Nguyen大学院生(博士後期課程)(研究当時)、Khoi Thanh Nguyen大学院生(博士後期課程)らの研究チームを率いて、テキサス大学オースティン校のThe Advanced Robotic Technologies for Surgery Laboratory (ARTS Lab)との共同研究により、複雑な配管内部を自在に前進できる新しいソフトロボット「PufferFace Robot (PFR)」を開発しました。PFRは、フグのように体を膨らませる柔軟な素材と、振動による推進する機構を組み合わせることで、多様な管内形状に対応できる設計となっています。これにより、90度の曲がり角やT字型の分岐、高曲率セクションなど、従来のロボットが苦手としていた区間でも安定した走行を実現しました。本研究では、複雑な計算処理を必要とせず、ロボット本体の構造によって環境への適用を実現する「身体性知能(embodied intelligence)」という考え方も重要視されています。 PFRは、JAISTプレスリリースにて前回紹介した振動駆動型ソフトロボット「Leafbot」(※)の進化形であり、ソフトロボティクス分野の新たな基盤となる可能性を秘めています。 (※)https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/02/17-1.html |

【研究背景と内容】

柔軟素材を用いたソフトロボットは、その柔軟性と適応性により、従来の硬い素材を用いたロボットでは効果を発揮することが困難な環境でも活躍することができることから、近年大きな注目を集めています。ソフトロボットは、適応的な形態変化を備えており、これは身体知能の一形態として機能し、最小限の計算で環境の変化に応じて反応することが可能です。従来のロボットが複雑な中央制御に依存しているのに対し、適応型ロボットは物理的構造を通じて局所的に調整を行うことで、計算負荷が軽減され、環境応答性が向上します。本研究では、産業、車両、航空宇宙分野で流体やガスの輸送によく使用される配管のような、制約のある可変形状における適応的な移動に焦点を当てました。このような配管は狭く人間が立ち入ることが難しいため、ロボットによる点検のニーズが高まっています。しかし、このような配管は直径、形状、長さが場所によって大きく異なるため、ロボットの設計には大きな課題があります。

これまでにも様々な推進機構(車輪式、歩行式、クローラー式、振動式など)を持つロボットが開発されてきましたが、それらをセンチメートルスケールの配管に適応させるのは困難です。近年の研究では、圧電素子、誘電エラストマー、流体エラストマー、ハイドロゲル、形状記憶合金、電磁アクチュエータなどのスマート素材を用いた生物に着想を得たロボットが開発されています。これらのコンパクトで柔軟な設計は、複雑で狭い配管システムの中を移動するための適応性とエネルギー効率を向上させます。しかし、このような制約のある環境において、機敏で配管のサイズに適応して移動できる信頼性の高い点検ロボットの実現は、依然として課題です。

前述の課題(図1A参照)に対応するため、本研究では新たに「PufferFace Robot (PFR)」という適応型ソフトロボットを開発しました(図1B, D, E参照)。この名称はフグ(pufferfish)から着想を得たことに由来します。PFRは、形態学*1的なスパイクパターンを持つシリコーンゴム製の膨張可能な柔らかい外皮を特徴としており、その設計パラメータは我々の先行研究である「Leafbot」から受け継いだものです。外部の圧縮空気源によって膨張・収縮を操作し、様々な配管形状に適応させることが可能です。PFRの移動メカニズムは、柔らかいスパイクの先端に分布された非対称な摩擦特性に基づいています。その非対称性と振動源を組み合わせることでPFRは前進します。この構成により、PFRの小型構造でも前進移動が可能であると示しました。PFRには3つの移動モードがあります。モード1では、振動モータを作動させて水平な配管を移動します。モード2では、柔らかい外皮の膨張・収縮のみで動作します。モード3は、モード1とモード2を組み合わせたハイブリットモードで、配管内移動における主要なモードです。

| 図1 (A)配管システムにおける形状が制約された様々な空間の例、 (B)様々な空間に適応可能なPufferFace Robotのコンセプト、 (C)フグから着想を得たPFRの設計コンセプト、(D)PFRの膨張状態、(E)PFRの通常状態 |

PFRの設計の詳細を図2に示します。様々な配管サイズに対応するための形態学的なソフトスキンに加え、PFRには暗所での点検作業を支援するためにLEDと小型カメラが搭載されています。今回、設計したPFRには以下の利点があります。

図2 PFRの詳細な設計図 (A) PFRの構成部品 (B) PFRの前面図および側面図

本研究では、「テラダイナミクス(terradynamics)」の手法を採用し、PFRが配管システムの困難な「地形条件」に対して、どれほど効率的かつ効果的に走行できるかを評価しました。これには、鋭角な曲がり(エルボ継手)、高曲率領域、分岐点、水平から垂直への移行、あらゆる方向での配管サイズの変化、T字分岐での操縦が含まれます。これらのシナリオにおけるPFRの性能を図3に示しています。有限要素解析(FEA)に基づいたシミュレーションプラットフォームであるABAQUSのDynamic Explicitモジュールを使用し、PFRを実環境に配置する前に特定の管状環境における通過可能性を評価しました。すべてのテストケースにおいて、シミュレーションの結果は実験結果とよく一致しました。図3(C),(F),(J)は、ABAQUS環境下でシミュレーションした検討シナリオを示しています。

| 図3 実験及びシミュレーション解析による配管システム内の重要な領域を走行するPFRの能力評価 (A, B, G) PFRが実環境及びシミュレーション環境(C,J)においてエルボ(曲がり)部分を走行する様子、 (D, E, F) PFRが実験及びシミュレーションの両ケースにおいて、サイズの異なる空間の移行部を通過する様子、(I) 振動モータの回転方向を変えることで、PFRが方向転換能力を発揮する様子 |

本研究では、ハイブリット推進システムを搭載した生物に着想を得たロボット「PufferFace Robot(PFR)」を提案しました。提案した設計では、狭隘な環境への高い適応性、検査中に気体や流体の流れを妨げない中空機構、複雑な配管内でも最小限の制御で移動可能な適応形態といった利点を有しています。さらにPFRは振動駆動型ソフトロボット、特に小規模配管用途に特化した設計の可能性を広げます。この技術革新は、工業点検だけでなく、医療用途、特に大腸検査のような低侵襲手術にも大きな可能性を秘めています。柔らかく適応性のある構造は、複雑で傷つきやすい生物学的環境を安全に移動することを可能にし、従来の内視鏡ツールに代わる、より安全で効率的な選択肢を提供します。今後は、さらなる小型化と移動性能の向上を目指し、より狭く限られた空間でも自在に動けるように改良を進めていく予定です。

【論文情報】

| 雑誌名 | Science Advances |

| 論文名 | Adaptable cavities exploration: Bioinspired vibration-propelled PufferFace Robot with morphable body. |

| 著者 | Linh Viet Nguyen; Hansoul Kim; Khoi Thanh Nguyen; Farshid Alambeigi, and Van Anh Ho |

| 掲載日 | 2025年4月30日 |

| DOI | 10.1126/sciadv.ads3006 |

【用語説明】

生物の体制や構造を研究する学問

令和7年5月8日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/05/08-1.htmlLiNMC電極を高安定化するホウ素系電解液の開発

LiNMC電極を高安定化するホウ素系電解液の開発

ポイント

- リチウムイオン二次電池の汎用電解液にメシチルジメトキシボラン(MDMB)を加えた3成分系電解液は非常に高いリチウムイオン輸率を示した(エチレンカーボネート(EC):ジエチレンカーボネート(DEC):メシチルジメトキシボラン(MDMB)=1:1:1(v/v/v))。

- ホウ素を含む電解液の使用により正極上にホウ素を含む安定性の高い正極電解質界面(CEI)が形成され、正極の大幅な安定化につながった。

- XPS測定により正極電解質界面(CEI)へのホウ素導入が確認された。ホウ素導入の結果、電荷移動界面抵抗の顕著な低減及び電極反応の活性化エネルギーの低下につながった。

- 電解液中のホウ素成分は系内のHFをB-F結合形成によりトラップしており、これも正極の安定化の要因となっている。

- エチレンカーボネート:ジエチレンカーボネート:メシチルジメトキシボラン=1:1:1(v/v/v)系では溶媒層(solvation sheath)とリチウムイオンとの相互作用がMDMBを含有しない系よりも弱まっていることがMaterials Studioを用いた計算により示唆され、アニオントラップ効果と相まってリチウムイオン輸率を向上させていると考えられる。

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)物質化学フロンティア研究領域の松見紀佳教授、Liu Zhaohan大学院生(博士後期課程)、Amarshi Patra研究員は、LiNMC正極を安定化できるホウ素系電解液の開発に成功した。 |

【研究背景と内容】

リチウムイオン二次電池1においては、高エネルギー密度の向上を目的として高電圧化が可能なLiNMC系正極が活発に研究されている。LiNMCを安定化させるための様々な添加剤が検討されているが、本研究では電解液設計によりLiNMC系正極を安定化させるアプローチを試み、その有効性を見出した。LiNMCの安定化の手法として、ホウ素系添加剤を活用する試みはこれまで国外グループにおいて検討されていたものの、LiBOBを添加剤とした系では電解液中のHF(フッ酸)の捕捉において有効性が認められたものの、正極電解質界面(CEI)へのホウ素導入は認められていなかった。本研究においては、添加剤と比較して大幅に多い分量の電解液成分として液状のホウ素化合物(MDMB)を用い、HF捕捉のみならず、顕著なCEIへのホウ素導入及び界面抵抗の低減、電極反応の活性化エネルギー低下、それらの結果としての正極の安定性の大幅な向上につながった。

本研究では、エチレンカーボネート:ジエチレンカーボネート:メシチルジメトキシボラン=1:1:0(v/v/v)系(110)、1:1:1(v/v/v)系(111)、1:1:2(v/v/v)系(112)のそれぞれを電解液とした系について検討を行った。

Materials Studioによる計算の結果(図1)、各系におけるリチウムイオンと溶媒層との相互作用のエネルギーは110系においてEint=-156.67 kJ/mol、111系において-147.97 kJ/mol、112系において-149.97 kJ/molとそれぞれ算出された。MDMBを電解液成分として含む系においてはEC/DEC系と比較してリチウムイオンと溶媒層との相互作用が弱まっていることが示唆された。したがって、MDMB含有系においては脱溶媒和の活性化エネルギーの顕著な低下が期待される。

各電解液のリチウムイオン輸率を測定したところ(図1)、MDMBを含む系においては、EC/DEC (110)の0.41に対して0.93 (111)、0.86(112)と大幅に高い値を示し、ホウ素によるアニオントラップ効果に加えて前述のリチウムイオン―溶媒層相互作用の低下が影響を与えていると考えられる。

それぞれの電解液系を用いてLiNMC111を用いて正極型ハーフセルを構築した。サイクリックボルタモグラム2を図2に示す。EC/DEC系(110)においては掃引速度が向上すると電極反応の過電圧が上昇するが、MDMBを含む電解液(111)においては顕著な変化は見られず、高いリチウムイオン輸率により系内の電荷の分極が抑制されている効果によると考えられる。各充放電レートにおける充放電特性を検討したところ、111系電解液において最も優れた特性が観測された(図2)。また、電池セルのインピーダンス測定及びスペクトルの等価回路フィッティングにより、電荷移動界面抵抗の温度依存性に基づいた電荷移動プロセスの活性化エネルギーを算出したところ、111系において最も低い活性化エネルギー(30.5 kJ/mol)を観測した(図2)。結果として、長期サイクル試験においても111系が最も優れた放電容量を示すに至った(図3)。

充放電後の正極のXPS測定を行ったところ、MDMBを含んだ電解液を用いた系においてはいずれもB1sスペクトルにおいて192.5 eV(B-O)、194.0 eV(B-F)のピークが観測され、正極電解質界面(CEI)がホウ素化されていることが確認された(図4)。B-F結合の形成は、導入されたホウ素がHFを捕捉したことを示唆している。電極界面におけるB-Oの導入は、ホウ素―アニオン相互作用により界面における塩解離を促す役割が想定され、電荷移動界面抵抗の低減に寄与していると考えられる。

以上のように、MDMBを電解液成分とすることにより、従来のLiBOB添加剤を用いた正極の安定化手法と比較すると、直接的にCEIにホウ素導入が可能である点において優位性が顕著であり、今後一般化可能な正極安定化プロトコルとしての展開が期待できる。

本成果は、ACS Applied Energy Materials(米国化学会)オンライン版に2025年3月3日(英国時間)に掲載された。

【今後の展開】

本電解液系においてはHFの捕捉、リチウムイオン輸率の向上、界面抵抗の低減、電極反応の活性化エネルギーの低下などの多様なメカニズムにより正極が安定化されている。

今後は、企業との共同研究を通して将来的な社会実装を目指す。

本電解液系と既存の正極安定化剤などとの相乗効果も期待され、更なる研究展開の端緒となると考えられる。

図1 (a) 電解液系110, 111, 112のリチウムイオン輸率 (b) 30-60 ℃ における各系のイオン伝導度の温度依存性(c) 298Kにおける電解質系のモデル(リチウムイオンあり、上段;リチウムイオンなし、下段)

図2 2.8V-4.2 Vにおける各電解液(110,111, 112)を用いた正極型ハーフセル3のサイクリックボルタモグラム (a) 0.1 and (b) 0.2 mV s−1. (c) レート特性の検討結果(d) 異なる電解液系のEa (電荷移動の活性化エネルギー)の比較

図3 各電解液系110系、111系及び112系における長期充放電サイクル特性(正極型ハーフセル、0.5C)

図4 各電解液系111及び112における充放電後の各正極のXPS(B1s)スペクトル

【論文情報】

| 雑誌名 | ACS Applied Energy Materials |

| 題目 | A boron-containing ternary electrolyte for excellent Li-ion transference and stabilization of LiNMC based cells |

| 著者 | Zhaohan Liu, Amarshi Patra and Noriyoshi Matsumi* |

| 掲載日 | 2025年3月3日 |

| DOI | https://doi.org/10.1021/acsaem.4c02806 |

【用語説明】

電解質中のリチウムイオンが電気伝導を担う二次電池。従来型のニッケル水素型二次電池と比較して高電圧、高密度であり、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車に適用されている。

電気化学分野における汎用的な測定手法である、電極電位を直線的に掃引し、系内における酸化・還元による応答電流を測定する手法(サイクリックボルタンメトリー)により、得られるプロファイルのこと。

リチウムイオン二次電池の場合には、正極/電解質/Liの構成からなる半電池を意味する。

令和7年3月21日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/03/21-1.html光電極の反応メカニズムを解明 ~光の強度変化で見えた新たな課題と可能性~

|

| 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 東京都公立大学法人 東京都立大学 国立大学法人東京科学大学 Swansea University |

光電極の反応メカニズムを解明

~光の強度変化で見えた新たな課題と可能性~

【ポイント】

- 周波数データの先進的解析により、水分解反応中の電子の動きを時間領域で可視化

- 電子と正孔の再結合過程を3種に分類し、電場と光の強さで変化するメカニズムを解明

- 反応のボトルネックとなる遅い反応過程を発見し、水分解反応の効率低下要因を特定

| 光電気化学的な水分解は、クリーンな水素を生成する有望な技術ですが、その効率は電子と正孔の再結合1によって大きく制限されています。この課題を克服するためには、電荷の分離と移動の特性を詳細に分析し、再結合のメカニズムを明確にすることが不可欠です。 今回、北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)張葉平特別研究員(日本学術振興会特別研究員PD)、東京都立大学(学長・大橋隆哉、東京都八王子市)都市環境科学研究科天野史章教授、Dr. Surya Pratap Singh、東京科学大学(旧・東京工業大学、理事長・大竹尚登、東京都目黒区)物質理工学院材料系宮内雅浩教授、山口晃助教、Dr. Yue Yang、Imperial College London (United Kingdom) Prof. Salvador Eslava、Ms. Mengya Yang、Dr. Junyi Cui、Prof. James R Durrant (Swansea University, United Kingdomと兼務)、Dr. Daniele Benettiの共同研究チームは、「光強度変調光電流分光法(IMPS)2」と「緩和時間分布(DRT)解析3」を組み合わせた新たな分析手法を適用し、光電極の動作環境下でのその場観察を行いました。その結果、これまで一つの現象として捉えられていた電子と正孔の再結合が、実は異なる3つの過程に分かれていることを明らかにしました。さらに、反応速度が遅い領域に未知の"サテライトピーク4"が存在することを発見し、これが電子移動や反応のボトルネックとなる可能性を示しました。本研究の成果は、光触媒や光電極材料の効率的な設計につながるものであり、2025年2月22日付けで「Journal of the American Chemical Society」誌に掲載されました。 |

【研究の背景】

光触媒は、太陽光というクリーンで無尽蔵なエネルギーを利用して水素を生成する技術として注目されています。しかし、実用化に向けた大きな課題のひとつが、「電子と正孔の再結合」です。これは、光によって励起された電子が、化学反応に利用される前に元の状態に戻ってしまう現象で、エネルギー変換の効率を大きく低下させます。従来の研究では、この再結合がどのように起こるのかを詳細に分析することが難しく、単純化したモデルで説明されることがほとんどでした。そこで、研究チームは、再結合過程には複数のメカニズムが混在する可能性があると考え、周波数ごとの電流の応答を時間ごとの変化として"見える化"する解析手法を適用することで、光照射下での電子や正孔の動的な過程を捉えその詳細を明らかにしました。

【研究の詳細】

本研究では、光触媒として広く研究されている酸化チタン(TiO2)を光電極の材料に用いて、水分解反応の動作環境における電子の動きを詳細に分析しました。まず、「光強度変調光電流分光法(IMPS)」を用いて、光の強さを周期的に変化させた際の電流の応答を測定し、光触媒内でどのようなプロセスが起こっているかを周波数ごとに測定しました。次に、「緩和時間分布(DRT)解析」を適用し、得られたデータを時間領域に変換することで、これまで1つのプロセスと考えられていた再結合過程が、実際には複数のプロセスに分かれていることを"見える化"することに成功しました。異なる光強度でIMPSを測定した結果、次の3つの異なる電位領域が存在することがわかりました。

(1) 高電位領域:光強度に依存せず、安定した電流応答を示す

(2) 中電位領域:光強度に強く影響される再結合プロセスが支配的

(3) 低電位領域:逆電子移動(BER)が発生し、光電流が抑制される

| 図 本研究で明らかにした、3つの電位領域における光触媒プロセスの緩和時間分布、およびそれに対応する半導体電極のバンド曲がり5モデル。電位領域ごとのバンド構造をもとに、異なる3種の再結合プロセス(OPR、EHR、BER)を分類することに成功した。 |

さらに、これらのメカニズムを半導体電極におけるバンド曲がりモデルと対応付けることで、これまで一括りにされていた「バルク再結合」を「過剰な光侵入による再結合(OPR)」と「過剰な正孔による再結合(EHR)」いう2種類に分類し、それぞれの特徴を明らかにしました。また、これまで観測されていなかった遅い反応過程が"サテライトピーク"として高電位領域に現れることを確認しました。このピークは光強度や反応条件によって変化し、特に表面の正孔密度によって再結合経路と競合する可能性が示唆されました。

【今後の展望】

本研究の成果により、光電気化学的な水分解反応のボトルネックとなる反応過程をより正確に特定できるようになりました。これにより、光触媒や半導体電極のさらなる高効率化に向けた新たな材料設計の指針が示されます。今後は、異なる材料や反応環境での適用を進めることで、実用化に向けた最適な設計戦略を提案していく予定です。光触媒および光電気化学的な水分解の性能向上により、水素エネルギーの普及が加速し、カーボンニュートラル社会の実現に貢献することが期待されます。

【論文情報】

| 掲載誌 | Journal of the American Chemical Society |

| 論文題目 | Analysis of TiO2 Photoanode Process Using Intensity Modulated Photocurrent Spectroscopy and Distribution of Relaxation Times |

| 著者 | Yohei Cho, Mengya Yang, Junyi Cui, Yue Yang, Surya Pratap Singh, Salvador Eslava, Daniele Benetti, James R Durrant, Akira Yamaguchi, Masahiro Miyauchi, and Fumiaki Amano |

| 掲載日 | 2025年2月22日 |

| DOI | https://doi.org/10.1021/jacs.4c17345 |

【研究資金】

本研究は、日本学術振興会 科学研究費助成事業「JP20H02525, JP21J21388, JP22KJ1272, JP23K26735, JP23K17953, JP24KJ1201, JP24H00463」、東京都立大学、東京工業大学物質・情報卓越教育院、英国工学・物理科学研究会議(EPSRC, Grant EP/S030727/1)、Imperial College Londonからの支援を受けたものです。

【受賞】

本研究は、光エネルギーの化学変換と太陽光エネルギーの有効利用、および人工光合成をテーマとする国際会議でOral Presentation Awardを受賞しています。

【用語説明】

光触媒や半導体電極が光を吸収すると電子と正孔(電子の抜けた穴)が生成される。これらの電荷が化学反応に利用される前に再び結びついて消失してしまう現象。再結合が起こると、エネルギーが熱や光として失われ、反応効率が低下するため、光触媒や半導体電極の性能を向上させるには、再結合を抑える必要がある。

光の強度をわずかに変化させ、そのときの周期的な電流応答を周波数ごとに測定することで、半導体電極内部の電子の動きを解析する手法。動作環境下の光電極をそのまま観察できる「オペランド分光法」の一種。一定の電位を保ったまま測定できるため、半導体内部の電場変動による測定誤差が少なく、光強度や電位の影響を精度よく観察できる。

周波数領域のデータを時間領域に変換することで、どの時間スケールで反応や再結合が起こっているかを特定する解析手法。事前に複雑な数理モデルを使う必要がなく、複数の反応過程を分離して評価できる。それぞれの反応過程がどのくらいの時間で進行するかを示す時定数を「緩和時間」と呼ぶ。

DRT解析の結果として、主な反応プロセスであるメインピークとは別に観測された新たなピーク。今回の研究では、IMPSの解析で初めてサテライトピークの存在を明確に捉え、それが再結合と競合する要因になりうることを明らかにした。

半導体電極の表面付近において、電荷の分布によってエネルギーバンド(電子が存在できるエネルギー準位の範囲)が曲がる現象。これは、外部から電場が加わったり、半導体が電解質と接触したりすることで生じる。バンド曲がりの状態によって、電子や正孔がどのように移動し、化学反応に寄与するかが決まる。本研究では、電位によってバンド曲がりを精密に制御することで、各状態に対応する再結合プロセスを明らかにした。

令和7年2月25日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/02/25-1.htmlなぜ実用熱電材料の熱伝導率は低いのか?レーザーラマン散乱分光が出した答えは? ~実用熱電モジュールの性能向上に大きく期待~

なぜ実用熱電材料の熱伝導率は低いのか?レーザーラマン散乱分光が出した答えは?

~実用熱電モジュールの性能向上に大きく期待~

【ポイント】

- レーザーラマン散乱分光法を応用した格子振動の解析手法を、熱電材料の熱伝導率評価に適用しました。

- 実用熱電材料(ビスマス-テルル-セレン系材料)において、4次以上の高次の非調和振動はほとんど存在しないことを実証しました。

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)サスティナブルイノベーション研究領域のLiu Ruian大学院生(博士後期課程)、小矢野 幹夫教授は、レーザーラマン散乱分光法を実用熱電材料(ビスマス-テルル-セレン系材料)に適用し、4次以上の高次の非調和格子振動がほとんど存在しないことを実証しました。この成果は、なぜ実用熱電材料の熱伝導率は低いのかという問いに対して答えを与えるだけでなく、よりよい熱電材料、すなわち低い熱伝導率をもつ材料を開発するにはどうすればよいかという指針を与えるものです。 |

【研究背景と内容】

熱電変換技術は、固体素子(以下、「熱電素子」という。)のみを使って、熱エネルギーから電気エネルギーを取り出したり、電気によって熱の流れを制御する技術です。熱電変換技術のうち、熱電素子に直流電流を流すと素子の両端でそれぞれ吸発熱がおこるペルチェ効果と、素子に温度差をつけると電圧が発生するゼーベック効果があります(図1)。特に、ペルチェ効果は、インターネットや先進AI技術を支える光通信用レーザーダイオードの温度制御に使用されており、私たちの豊かな生活を陰で支えている必要不可欠なものです。

| 図1 一対のp型およびn型の熱電素子を組み合わせたπ型熱電モジュールの概念図。熱電モジュールに直流電流を流すと上下電極で吸発熱が起こり(左図)、温度差をつけると逆に電圧が発生する(右図)。 |

このように産業応用されている熱電素子の心臓部にはビスマス-テルル-セレン系の材料が使われています。この材料は、同じような結晶構造を持つビスマス-アンチモン-テルル系材料と組み合わせて熱電素子が製造されます。このビスマス-テルル-セレン系の熱電材料は、熱を伝えにくいという性質(低い熱伝導率*1)が特徴で、優れた熱電性能を持っています。電気の良導体であるにもかかわらず、窓ガラスのような絶縁体と同等の熱伝導率(約 1 W/mK)を示します。

低い熱伝導率の原因として、これまで格子振動の非調和項が熱の流れを阻害していることが効いているのではないかと考えられてきましたが、よくわかっていませんでした。本研究は、レーザーラマン散乱分光法をビスマス-テルル-セレン系材料に適用して、格子振動の高次の項がどのようになっているかを確かめた画期的なものです。

レーザーラマン散乱分光法は、試料に単色レーザー光を照射して、散乱してきた光(ラマン散乱光)と入射レーザー光のエネルギー差から、物質中の格子振動のエネルギーを測定する手法です。さらに散乱光ピークのピーク幅を解析することにより、格子振動の緩和時間(格子振動がどれくらいの速さで励起されて減衰するか)に関する情報が得られます。得られた振動エネルギーを、計算機でシミュレーションした結果と比較することにより、どの振動パターンがどのようなエネルギーを持っているかを推測することも可能です。

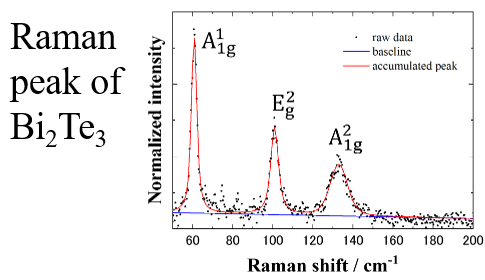

私たちは図2に示す温度可変ラマン散乱分光器を用いて、ビスマス-テルル-セレン系材料のラマン散乱スペクトルを広い温度範囲で測定し、その変化を詳細に解析しました。スペクトルは図3に示すように3本のピーク(一つ一つが格子振動のエネルギーに対応します)からなっており、その半値幅を温度に対してプロットすると、温度の上昇とともにほとんど直線的に増加しています(図4)。この温度変化をBalkanskiモデル*4を使って解析すると、「格子振動には非調和成分が存在するが、それは3次までの振動であり、4次以上の非調和振動*2*3は存在しない」ということが明らかになりました。4次の非調和振動は近似的には大きな振幅をもった格子振動に対応するため、この結果は、「大振動振幅が熱の流れを阻害することは、ビスマス-テルル-セレン系材料の低熱伝導率の原因ではない」ということを示しており、むしろ構成元素が重元素であることが主な理由であることを明確に表しています。

| 図2 レーザーラマン散乱分光実験の様子。温度可変チェンバー内のアルミ基板上に設置された試料に、光学窓を通してレーザー光を照射する。散乱されたラマン光は顕微鏡の接眼レンズを通して分光器で分光される。 |

| 図3 実測された熱電材料Bi2Te3のラマンスペクトルの一例。特徴的な3本のピーク(A1gおよびEgモード)が観測される。黒点が測定値、赤線はフィッテイング曲線である。 |

| 図4 ラマンピークの半値幅の温度依存性の一例。温度の上昇とともに、ほとんど直線的に半値幅が広くなっていることが分かる。4次の非調和項が含まれる場合は、この振る舞いが下凸の曲線となる。 |

これらの情報は、なぜ実用熱電材料の熱伝導率は低いのかという問いに対して答えを与えるだけでなく、よりよい熱電材料、すなわち低い熱伝導率をもつ材料を開発するにはどうすればよいかという指針を与えるものです。さらにレーザーラマン散乱分光法が物質の熱の伝わり方を解析する一つの有効な手法として提示されたため、今後、他の材料の熱測定にも同様の手法が応用されることが期待されます。

本成果は、2024年11月25日に科学雑誌「Physical Review B」に掲載されました。なお、本研究は、科学研究費助成事業基盤研究(C)20K05343の支援のもと行われたものです。

【論文情報】

| 掲載誌 | Physical Review B 110, 174310(2024) |

| 論文題目 | Investigation of phonon anharmonicity in Se-doped Bi2Te3 via temperature-dependent Raman spectroscopy |

| 著者 | Ruian Liu, and Mikio Koyano |

| 掲載日 | 2024年11月25日 |

| DOI | 10.1103/PhysRevB.110.174310 |

【用語説明】

熱の伝わりやすさを示す指標。固体の場合、単位温度差を付けた場合に単位時間内に流れる、単位長さ単位断面積当たりの熱量で定義される(単位: W/mK)。一般に熱伝導率が高い物質(金属等)は熱をよく伝え、電気を流さない絶縁体は熱を伝えにくい。熱電変換材料の場合は、高い伝導率と低い伝導率という相反する物性が要求される。

物質中では原子の熱振動を通じて熱エネルギーが高温側から低温側に伝わっていく。このときの状態は、原子がバネで規則的につながれたモデルで記述することができる。フックの法則に従う理想的なバネで構成されていれば、原子が振動したとき、この連成振動系の固有振動のみが安定なエネルギーを持つ。この振動状態を調和振動と呼ぶ。

調和振動のみでは固体の熱膨張が説明できないため、実際の固体物質を構成しているバネは非線形バネである。非線形バネは、調和振動に加えて3次や4次の高次の非調和項を持っている(図5)。3次の項は振動の平衡位置のずれ、4次の項は大振幅振動に近似的に対応する。非調和項が存在すると音波同士の衝突が可能となるため、より減衰が速くなり熱エネルギーの伝播が阻害される。

音波とのアナロジーで考えると、調和振動は基準音(純音)に、非調和項は倍音に対応する。

物質の振動特性を解析するための理論モデルで、特にラマン散乱分光法のデータを解析する際に用いる。このモデルが提唱する半値幅の温度依存性を用いることにより、格子振動の非調和項を次数ごとに分離することができる。

図5 格子振動の調和項(調和振動)と非調和項の概念図。

令和7年1月6日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/01/06-1.html高分子ネットワークで人工光合成

高分子ネットワークで人工光合成

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)サスティナブルイノベーション研究領域の萩原礼奈大学院生(博士後期課程)、桶葭興資准教授、東京大学(総長・藤井輝夫、東京都文京区)大学院工学系研究科の吉田亮教授の研究グループは、人工光合成ゲルの研究について特集論文を発表しました。 |

これまでの人工光合成[用語解説1]の研究では、有機/無機にかかわらず様々な物質群の探索と電子移動の向上に注力されてきました。しかし、その反応が起こる液相では、分子集団としての振る舞いが無秩序のため、拡散律速によるエネルギー損失が問題でした。一方、実際の光合成を行う葉緑体では、その内部に在るチラコイド膜によって区画されたナノ空間があります。この膜上では複数の分子団の位置関係が絶妙に制御されており、化学反応場として必要不可欠です。このような空間制御を可能とするシステムとしてゲル相は有用であり、ハイドロゲル[用語解説2]の網目構造は高いポテンシャルを持ちます(図)。事実、光エネルギー捕集分子、電子伝達分子、触媒分子など複数の機能団に高分子の網目構造を精密に導入することで、能動的な電子輸送が可能となります。例えば、光エネルギーによる水の分解には、同時に複数の電子が輸送される必要があり、多数の酸化還元反応が伴います。この化学反応が起こる場に、刺激応答性高分子[用語解説3]の網目を導入することで、反応に伴った高分子の伸び縮みを利用することができます。これによって電子の能動輸送が実現します。実際、光エネルギーによって水を分解して酸素発生や水素発生するゲルシステムが提案されました。

この人工光合成ゲルは、外界からのエネルギーや物質の授受が可能な開放系マテリアルで、生物に倣った物質システムです。今後も、高分子ネットワークを活用した機能性材料の設計は、様々なエネルギー変換システムの構築など、持続可能な社会の実現に資するものと考えられます。

本成果は、2024年11月1日(英国時間)に科学雑誌「Chemical Communications」誌(RSC社)のオンライン版で公開されました。また、本研究は、日本学術振興会科研費 挑戦的研究(萌芽)(JP21K18998)の支援のもと行われました。

| 図:葉緑体にヒントを得た人工光合成ゲルの概念図。A. 葉緑体の内部では、チラコイド膜に4つのタンパク質が連携して酸化還元反応を起こし、電子伝達が達成されている。B. 水の可視光分解に必要な4つの機能団を高分子ネットワークに組み込んだ概念図。 |

【論文情報】

| 掲載誌 | Chemical Communications (The Royal Society of Chemistry) |

| 論文題目 | Bioinspired hydrogels: polymeric designs towards artificial photosynthesis |

| 著者 | Reina Hagiwara, Ryo Yoshida, Kosuke Okeyoshi* |

| DOI | 10.1039/d4cc04033c |

| 掲載日 | 2024年11月1日付、オンライン版(オープンアクセス) |

【関連論文】

精密な高分子設計による能動的電子輸送が終始可能に

-高分子が触手のように電子を授受-(2023.12.14 プレスリリース)

https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/12/14-1.html

高分子の"伸び縮み"で「人工光合成」を加速する!

-電子伝達を制御する高分子の相転移(2019.6.12 Academist Journal)

https://academist-cf.com/journal/?p=11128

高分子の相転移を利用した人工光合成に成功

-可視光エネルギーによる高効率な水素生成を達成-(2019.5.15 プレスリリース)

https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2019/05/15-1.html

【用語解説】

令和6年11月6日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/11/06-1.htmlダイヤモンド結晶中の色中心から飛び出す準粒子を発見

|

| 国立大学法人筑波大学 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 慶應義塾大学 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) |

ダイヤモンド結晶中の色中心から飛び出す準粒子を発見

電子と結晶格子の振動をまとめて一つの粒子とみなしたものをポーラロン準粒子と呼びます。色中心と呼ばれる不純物を導入したダイヤモンド結晶に超短パルスレーザー光を照射し、その反射率の変化を精密測定した結果、ポーラロンが色中心の周りに飛び出して協力しあうことを発見しました。

| ダイヤモンドの結晶中に不純物として窒素(Nitrogen)が存在すると、すぐ隣に炭素原子の抜け穴(空孔:Vacancy)ができることがあります。この窒素と空孔が対になったNitrogen- Vacancy(NV)中心はダイヤモンドの着色にも寄与し、色中心と呼ばれる格子欠陥となります。NV中心には周辺環境の温度や磁場の変化を極めて敏感に検知して量子状態が変わる特性があり、この特性を高空間分解能・高感度なセンサー機能として利用することが期待されています。NV中心の周りの結晶格子の歪み(ひずみ)により、NV中心の電子のエネルギー準位が分裂することが分かっていますが、電子と格子歪みの相互作用メカニズムなど詳細については、ほとんど解明されていませんでした。 本研究では、純度の高いダイヤモンド結晶の表面近傍に、密度を制御したNV中心を極めて薄いシート(ナノシート)状に導入しました。そのシートにパルスレーザーを照射し、ダイヤモンドの格子振動の様子を調べた結果、NV中心の密度が比較的低いにもかかわらず、格子振動の振幅が約13倍に増強されることが分かりました。そこで、量子力学に基づく計算手法(第一原理計算)でNV中心の周りの電荷状態を計算したところ、正負の電荷が偏った状態になっていることが分かりました。 電子と結晶格子の振動をまとめて一つの粒子とみなしたものをポーラロン準粒子と呼び、これにはいくつかのタイプがあります。ダイヤモンドでは、約70年前にフレーリッヒが提案したタイプは形成されないと考えられていましたが、今回の解析結果は、フレーリッヒ型のポーラロンがNV中心から飛び出してナノシート全体に広がっていることを示しています。本研究成果は、ポーラロンを利用したNV中心に基づく量子センシング技術の新たな戦略への道筋を開くものです。 |

【研究代表者】

筑波大学 数理物質系

長谷 宗明 教授

市川 卓人 大学院生(当時)

北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアル・デバイス研究領域

安 東秀 准教授

慶應義塾大学 電気情報工学科

ポール フォンス 教授

【研究の背景】

ダイヤモンドは炭素原子のみからなる結晶で、高い硬度や熱伝導率を持っています。その特性を生かし、研磨材や放熱材料などさまざまな分野で応用されています。

そして、最近注目されているのが量子センサー注1)としての働きです。ダイヤモンド中の不純物には窒素やホウ素などさまざまなものがあります。その中でも、不純物原子で置換された点欠陥注2)に電子や正孔が捕捉され発光を伴う種類のものは、ダイヤモンドを着色させるため「色中心」と呼ばれ、量子準位の変化で温度や電場を読み取る量子センサーとして用いられています。量子センサーの中でも、ダイヤモンドに導入した窒素―空孔(NV)中心注3)と呼ばれる複合欠陥を用いたセンサーは、高空間分解能・高感度を必要とする細胞内計測やデバイス評価装置のセンサーへの応用が期待されています。

NV中心の周りの炭素原子の格子にはヤーン・テラー効果注4)により歪みが生じていることが分かっており、この格子歪みに伴いNV中心の電子状態が分裂し、NV中心からの発光強度などに影響を与えることが知られています。しかし、その格子歪みに関しては、ポーラロン注5)の存在が示唆されるものの、電子と格子振動の相互作用の観点からは十分な解明がなされていませんでした。

【研究内容と成果】

本研究では、極めて不純物が少ない高品質のダイヤモンド結晶に窒素イオン(14N+)を4種類の線量(ドーズ)で注入することで、NV中心の密度を制御しながら表面近傍40ナノメートルの深さに導入し、そのナノシートにおける炭素原子の集団運動(格子振動:フォノン注6))の様子を調べました。

フェムト秒(1000兆分の1秒、fs)の時間だけ近赤外域の波長で瞬く超短パルスレーザー注7)を、NV中心を導入した高純度ダイヤモンド単結晶に照射し、ポンプ・プローブ分光法注8)によりダイヤモンド試料表面における反射率の変化を精密に計測しました。その結果、ポンプパルス照射直後(時間ゼロ)に見られる超高速に応答する電気・光学効果注9)の信号に加え、結晶中に発生した40テラヘルツ(1012 Hz)の極めて高い周波数を持つ位相がそろった格子振動を検出することに成功しました(図1)。さらにNV中心の密度を変化させて計測を行ったところ、14N+ドーズ量が1x1012/cm2のときに、格子振動の振幅(波形の縦軸方向の幅)が約13倍にも増強されることが分かりました(図2)。

通常の固体結晶では、格子欠陥を導入すると欠陥による格子振動の減衰が大きくなるため、格子振動の振幅は小さくなることが知られており、約13倍もの増強は固体物理学の範疇では説明できません。そこで第一原理計算注10)を用いて、NV中心の周りの電荷状態を計算したところ、正負の電荷が偏った状態になっていることが分かりました。これは、NV中心の周りに分極が発生しており、ヤーン・テラー効果によるポーラロンとは全く異なるフレーリッヒ型ポーラロン注11)がNV中心の周りに存在していることを示唆しています。また、約13倍もの格子振動の増強は、フレーリッヒ型ポーラロンがNV中心近傍から飛び出してナノシート全体に広がり、互いに協力し合っていることを示しています(図3)。一方、さらにドーズ量が増加すると、今度は欠陥による減衰により格子振動の振幅が小さくなることも分かりました(図2)。よって、ドーズ量が1x1012/cm2の時に増強と減衰がつり合い、最も協力現象が起こりやすいことが示されました。

【今後の展開】

本研究グループではこれまで、ダイヤモンド結晶にNV中心を人工的に導入し、ダイヤモンド結晶の反転対称性を破ることで、2次の非線形光学効果である第二高調波発生(SHG)が発現することを報告しました。SHGは結晶にレーザー光を照射した際に、そのレーザー周波数の2倍の周波数の光が発生する現象です。今回の成果は、これらの先行研究に基づいたものです。

今回明らかにした物理的メカニズムは、レーザーパルスの強い電場下で起こるNV中心近傍のフレーリッヒ相互作用による協力的ポーラロンの生成と、それによるダイヤモンド格子振動の増強を示唆しています。また、今回観測したダイヤモンドの格子振動は、固体材料の中で最も高い周波数を持っています。つまり、これらの結果は、40テラヘルツという極めて高い周波数の格子歪み場による電子と格子振動の相互作用(ポーラロン準粒子)を利用したNV中心に基づく量子センシング技術の開発に向けた新たな戦略への道筋を開くものと言えます。

【参考図】

図1 本研究で行なった実験の概要図

NV中心なし、およびNV中心ありのダイヤモンド試料で得られた時間分解反射率信号。挿入図はNV中心の局所構造(楕円)およびポンプ・プローブ分光法の概要を示している。挿入図中の紫色の球が窒素(Nitrogen)を、点線で描かれた円が空孔(Vacancy)を示す。ポンプパルスを照射したのち、プローブパルスを照射するまでの時間を遅延時間(単位はfs)と呼ぶ。

図2 実験で得られた位相がそろった格子振動信号のドーズ依存性

NV中心なし、および4種類の窒素イオン(14N+)のドーズ量におけるダイヤモンド試料の時間分解反射率変化信号。黒線は、位相がそろった格子振動の信号を減衰型の正弦波(sin関数)によりフィットした結果である。ドーズ量が1x1012 N+cm-2の時に、位相がそろった格子振動の振幅がNV中心なしの場合と比較して約13倍に増強されていることが分かった。

図3 NVダイヤモンドにおける協力的ポーラロニック描像の模式図

図中のτは、パルスレーザー(ポンプパルス)照射後の経過時間(単位はfs)を表す。(a) 励起前のNVダイヤモンドの電荷状態を示す。NV中心は負に帯電したNV-状態(赤色の電荷分布)と電荷が中和されたNV0状態(緑色の電荷分布)が混在し、それぞれは局在している。挿入図はイオン化ポテンシャルINVを示し、rはイオン半径である。 (b) 光励起により、NV中心はポンプ電場Epumpによってイオン化される。 (c) 光励起直後、電荷は強く非局在化され、NV中心間の距離にわたって広がり、非線形分極PNLを形成する。 (d) 非線形分極PNLによりコヒーレントな(位相のそろった)格子振動が駆動される。

【用語解説】

量子化したエネルギー準位や量子もつれなどの量子効果を利用して、磁場、電場、温度などの物理量を超高感度で計測する手法のこと。

結晶格子中に原子1個程度で存在する格子欠陥を指す。原子の抜け穴である空孔や不純物原子で置換された置換型欠陥などがある。

ダイヤモンドは炭素原子から構成される結晶だが、結晶中に不純物として窒素(Nitrogen)が存在すると、すぐ隣に炭素原子の抜け穴(空孔:Vacancy)ができることがある。この窒素と空孔が対になった「NV(Nitrogen-Vacancy)中心」は、ダイヤモンドの着色にも寄与する色中心と呼ばれる格子欠陥となる。NV中心には、周辺環境の温度や磁場の変化を極めて敏感に検知して量子状態が変わる特性があり、この特性をセンサー機能として利用することができる。このため、NV中心を持つダイヤモンドは「量子センサー」と呼ばれ、次世代の超高感度センサーとして注目されている。

固体中において、電子的に縮退した基底状態を持つ場合、結晶格子は変形する(歪ませる)ことによりエネルギーが低く安定な状態になる。このような効果をヤーン・テラー効果という。1937年にイギリスのハーマン・アーサー・ヤーンとハンガリーのエドワード・テラーにより提唱された。

結晶中の格子振動と電子が相互作用すると、結合して相互作用の衣を着た素励起である準粒子、すなわちポーラロンが生成される。ポーラロンの存在は1933年にロシアの物理学者レフ・ダヴィドヴィッチ・ランダウによって提案された。フレーリッヒが提案したタイプのポーラロン注11)はこれまで極性をもつ半導体や誘電体など(分極を有する材料)で報告されているが、ダイヤモンドは極性材料ではないため、フレーリッヒ型ポーラロンは観測されていなかった。

原子の集団振動を格子振動と呼ぶ。格子振動を量子化したものをフォノンと呼ぶ。

パルスレーザーの中でも特にパルス幅(時間幅)がフェムト秒以下の極めて短いレーザーのこと。光電場の振幅が極めて大きいため、2次や3次の非線形光学効果を引き起こすことができる。

強い励起パルス(ポンプパルス)により試料を励起し、時間遅延をおいて弱い探索パルス(プローブパルス)を照射し、プローブ光による反射率変化などから試料内部に励起された物質の応答を計測する手法のこと。

物質に電場を印可すると、その強度に応じて屈折率が変化する効果のこと。

「もっとも基本的な原理に基づく計算」という意味で、量子力学の基本法則に基づいた電子状態理論を用いて電子状態を解く計算手法である。物質の光学特性などの物性を求めることができる。

電子と縦波光学フォノンの間の相互作用をフレーリッヒ相互作用と呼ぶ。1954年にドイツの物理学者ヘルベルト・フレーリッヒにより提唱された。この相互作用により生じたポーラロンがフレーリッヒ型ポーラロンである。

【研究資金】

本研究は、科研費による研究プロジェクト(22H01151, 22J11423, 22KJ0409, 23K22422, 24K01286)、および科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業CREST「ダイヤモンドを用いた時空間極限量子センシング」(研究代表者:長谷 宗明)(JPMJCR1875)の一環として実施されました。

【掲載論文】

| 題名 | Cooperative dynamic polaronic picture of diamond color centers. (ダイヤモンド色中心の協力的な動的ポーラロニック描像) |

| 著者名 | T. Ichikawa, J. Guo, P. Fons, D. Prananto, T. An, and M. Hase |

| 掲載誌 | Nature Communications |

| 掲載日 | 2024年8月30日 |

| DOI | 10.1038/s41467-024-51366-x |

令和6年9月2日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/09/02-1.html精密な高分子設計による能動的電子輸送が終始可能に -高分子が触手のように電子を授受-

精密な高分子設計による能動的電子輸送が終始可能に

-高分子が触手のように電子を授受-

ポイント

- 精密に合成された高分子が能動的に電子を輸送するナノシステムを設計

- 実際の葉緑体に倣った光エネルギー変換システムの構築が期待

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)、サスティナブルイノベーション研究領域の、博士前期課程大学院生 萩原礼奈、桶葭興資准教授、物質化学フロンティア研究領域の西村俊准教授らは、「電子を輸送する」高分子-金属ナノ粒子の複合組織を設計した。ここでは、三元系のヘテロ高分子が触媒ナノ粒子表面に結合しており、能動的な電子輸送システムとして機能する。従来の研究では、電子伝達には2 nm以内で著しく効率的になることが分かっていたが、この距離を制御する能動的なシステムは無かった。本研究の高分子は電子の授受に伴って相転移を起こし、能動的に触媒粒子との距離を変化させる。このようなナノシステムは、可視光エネルギーによる水の分解や水素生成の触媒作用のみならず、電池など電気化学反応を伴う系や人工酵素の系に展開することで、様々なエネルギー変換システムに有用と期待される。 |

桶葭准教授らの研究グループはこれまでに、持続可能社会の実現に向けて人工光合成[用語解説1]の高分子によるシステム構築に挑戦してきた。実際の光合成を行う葉緑体が持つ電子伝達組織、および電子移動に関するマーカス理論[用語解説2]に学び、今回、2 nm以内の電子輸送を能動的に起こす系を高分子の精密な合成を通して構築した。まず、三元系のヘテロ高分子を精密に合成し、これが結合した触媒ナノ粒子を作製した(図)。この高分子は、相転移[用語解説3]を起こす部位、ナノ粒子と結合する部位、そして電子を授受する部位から構成される。ここで、高分子中のビオロゲン分子[用語解説4]が電子を得ると、触媒の白金ナノ粒子まで迅速に運び水素生成する仕組みである。プロセスとしては、I) 電子を得たビオロゲン分子近傍の高分子が収縮する。II) この高分子の一部はナノ粒子表面に固定されているため、電子を得たビオロゲンをナノ粒子表面へ触手のように引き寄せられる。III) ビオロゲンが電子をナノ粒子に渡した後、この高分子は伸長して元に戻る。他方、このナノ粒子は水素生成の触媒として働く。このI~IIIがサイクリックに進む。従来の研究では、拡散律速に依存した受動的な電子移動が介在してしまっていたが、今回のシステムでは、高分子がナノ粒子表面に固定されたことでその能動的な電子輸送が終始可能となった。2 nm以内での電子移動において、著しく高い有効性が認められることは、理論だけでなく実証実験でも報告されていたが、この距離を制御する能動系はこれまで無かった。今回、高分子が触手の様に電子を捉えて触媒が電子を食べるような、アクティブなナノシステムが提案された。

| 上図:三元系のヘテロ高分子Poly(NIPAAm-co-AAm-co-Viologen) (PNAV)。相転移を起こす部位N、ナノ粒子と結合する部位A、そして電子を授受する部位Vから構成される。 下図:高分子PNAVが結合した白金ナノ粒子。光捕集分子などから電子を得たPNAV (PNAV+)は収縮し白金ナノ粒子に近づき電子を渡す。その際、PNAV2+となると伸長してナノ粒子表面から離れる。この能動的な電子の授受を繰り返す。 |

本成果は、2023年12月13日(英国時間)に科学雑誌「Chemical Communications」誌(RSC社)のオンライン版で公開された。なお、本研究は、文部科学省科研費 挑戦的研究(萌芽)(JP21K18998)の支援のもと行われた。

【論文情報】

| 掲載誌 | Chemical Communications (The Royal Society of Chemistry) |

| 論文題目 | Precise design of copolymer-conjugated nanocatalysts for active electron transfer |

| 著者 | Reina Hagiwara, Shun Nishimura, Kosuke Okeyoshi |

| DOI | 10.1039/d3cc05242g |

| 掲載日 | 2023年12月13日付、オンライン版 |

【今後の展開】

高分子の相転移を用いた電子の能動輸送は、エネルギー変換系(光エネルギーから水素生成等)だけでなく、次世代バッテリーなど様々な先端材料にとって有用なナノシステムと期待される。

【用語解説】

令和5年12月13日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/12/14-1.htmlサスティナブルイノベーション研究領域の大平教授の研究課題が「NEDO先導研究プログラム」に採択

サスティナブルイノベーション研究領域の大平 圭介教授の研究課題が、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の2023年度「NEDO先導研究プログラム」のエネルギー・環境新技術先導研究プログラムに採択されました。

NEDO先導研究プログラムは脱炭素社会の実現や新産業の創出に向けて、〔1〕エネルギー・環境分野(エネルギー・環境新技術先導研究プログラム)、〔2〕新産業創出に結びつく産業技術分野(新産業・革新技術創出に向けた先導研究プログラム)において、2040年以降(先導研究開始から15年以上先)の実用化・社会実装を見据えた革新的な技術シーズを発掘・育成し、国家プロジェクトを含む産学連携体制による共同研究等につなげていくことを目的として、先導研究を実施するものです。

NEDOは〔1〕および〔2〕について公募を実施し、応募件数139件中25件のテーマを採択しました。

*参考:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)

■研究課題名

次世代型超高効率太陽光パネルの実現に向けた要素技術の研究開発

■研究テーマ名

リサイクル容易な曲面・超軽量結晶Si太陽電池モジュールの開発

■研究期間

2023年5月~2026年3月

■研究概要

本研究では、封止材を用いない、あるいは剥離可能な封止材を用いた新概念結晶Si太陽電池のモジュールの開発に取り組みます。モジュールに使用する各部材が接着されていないため、廃棄の際の分解・分別や、部材リサイクルが容易となります。さらに、耐荷重や形状の問題で設置が難しかった建材への太陽光発電導入につながるよう、軽量化と曲面加工が可能となるモジュールの実現も目指します。本研究は、京セラ、新潟大学、青山学院大学、岐阜大学と共同で実施します。

■採択にあたって一言

近未来に予測されている太陽電池モジュールの大量廃棄時代に備え、廃棄や部材リサイクルの問題への対応が急務となっています。しかし、廃棄・リサイクルに適した太陽電池モジュールの開発は、あまり活発に行われていません。本研究を通して、太陽電池モジュールの構造を根本から見直し、新たなスタンダードとなるようなモジュールを実現したいと思います。

令和5年5月18日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2023/05/17-1.htmlマイクロロボットを"流れ"作業で迅速に作製 -生体分子モーターによる人工筋肉で自在にプリント・動的再構成可能に-

|

国立大学法人 大阪大学 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 国立大学法人東海国立大学機構 岐阜大学 |

マイクロロボットを"流れ"作業で迅速に作製

-生体分子モーターによる人工筋肉で自在にプリント・動的再構成可能に-

【ポイント】

- マイクロ流路※1の中で、光に応答する材料を流しながら、マイクロロボット※2のボディと駆動源となるアクチュエータ※3を連続的に生産・組み立てを行う「マイクロロボットその場組み立て法」を開発

- 様々な機能をもつマイクロロボットの迅速な作製に成功

- より高機能なマイクロロボットの実現と、マイクロロボットの量産化に期待

【概要】

| 大阪大学・大学院工学研究科の森島圭祐教授、王穎哲特任研究員(常勤)は、 北陸先端科学技術大学院大学・先端科学技術研究科 バイオ機能医工学研究領域の平塚祐一准教授、岐阜大学・工学部の新田高洋教授との共同研究で、マイクロ流路内で、マイクロロボットの部品をプリント成形し、その場で組み立てることに成功しました。マイクロロボットの機械構造は光応答性ハイドロゲル※4でつくられ、アクチュエータは同じチームが開発した生体分子モーターからなる人工筋肉を利用しました。このアクチュエータと機械部品をマイクロ流路内で組み立てることにより、マイクロロボット製造の柔軟性と効率が向上しました。この方法で、様々な機能のマイクロロボットが実現されました。また、この成果により、これまで困難であった、特に柔軟な構造を持つマイクロソフトロボットの実現や、マイクロロボットの量産化が期待されます。 本研究成果は、2022年8月24日午後2時(米国時間)に発行される科学雑誌「Science Robotics」の表紙を飾りました。 |

【研究の背景】

マイクロロボット、特に柔軟な構造を持つロボットは、生物医学などの分野で非常に幅広い応用の可能性があるものの、小さなロボットにアクチュエータなど様々な機械部品を組み込むことは困難で、高機能のマイクロロボット開発の障害となっています。従来の方法では、通常、機械構造やアクチュエータなど、マイクロロボットの様々な部品を異なる場所で製造し、一つ一つ組み上げていくピック アンド プレース アセンブリによってマイクロロボットがつくられていました。この方法は時間と労力がかかり、また多くの制限があることが課題となっています。

【研究の内容】

本研究では、自然界の生体内システムの自己組織化プロセスに着想を得て、2021年に発表したプリント可能な生体分子モーターからなる人工筋肉(1)(2)に基づき、ロボット部品をその場で加工・組み立てしてマイクロロボットを製造する方法を開発しました。マイクロ流路内で、マスクレスリソグラフィー※5により、ハイドロゲル材料の機械的構造をプリントし、次に生体分子モーターからなる人工筋肉がハイドロゲル機構の狙った位置に直接プリントすることで、機構を駆動して目的の仕事を実施します(図1) 。 このその場組み立てにより、マイクロロボットを迅速に次々と生産することができます。

また、マイクロロボットに新しい人工筋肉を再プリントすることにより、アクチュエータを迅速に動的再構成し、複雑な仕事を行うマイクロロボットを実現しました(図2)。

さらに、生体分子モーターを使用する本研究とは異なる、生きた筋肉細胞を用いるアプローチとして細胞ハイブリッドロボット※6が注目されています。細胞ハイブリッドロボットは、柔軟性が高く、環境負荷が低いという利点があるものの、筋肉細胞の培養に数日かかってしまうという問題があります。本研究では、設計の柔軟性を向上させながら、製造プロセスを大幅に簡素化することに成功しました。今後のオンチッププリンティング技術の向上や人工筋肉の性能向上により、現在の細胞ハイブリッドロボットのボトルネックを打破し、実用化に向けた一歩を踏み出すことが期待される手法であると考えています。

(1) https://www.nature.com/articles/s41563-021-00969-6

(2) https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/04/20-1.html

図1 マイクロロボットその場組み立て法

図2 その場組み立て法によって製造したマイクロロボットが生体分子モーターからなる人工筋肉によって駆動する様子

【本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)】

今回の研究により、自然界の生体分子モーターによって運動が創発する自己組織化現象をオンチップ微小空間上で工学的に制御し、自在にデザインできる加工プロセスをボトムアップ的な発想でより簡便に実現できました。これにより、これまで超微小部品をトップダウン的に組み立てることが大きなボトルネックであったために遅れていた、マイクロロボットの組み立てやマイクロソフト機構のオンデマンド生産が可能になりました。今後、様々な機能を付与したマイクロロボットがオンチップ上で連続的にオンデマンド生産することが可能になり、化学エネルギーだけで駆動する超小型マイクロロボットが健康医療応用など様々な分野に展開、波及していくことが期待できます。

【特記事項】

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科研費 基盤研究(S)(課題番号22H04951)、基盤研究(A)(課題番号22H00196)、基盤研究(B)(課題番号19H02106)、学術変革領域研究(A)(課題番号21H05880)、挑戦的萌芽研究(課題番号21K18700)、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」(JPNP15009)の支援を受けて行われました。

【論文情報】

| タイトル | In situ integrated microrobots driven by artificial muscles built from biomolecular motors |

| 著者名 | Yingzhe Wang, Takahiro Nitta, Yuichi Hiratsuka ,and Keisuke Morishima |

| DOI | https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.aba8212 |

【用語説明】

ガラスや高分子材料で作製した数ミリメートルから数マイクロメートルの流路で、効率的に化学反応などを起こすことができる。微小なバイオセンサーや化学分析装置に利用されている。

数ミリメートル以下のサイズのロボットで、医療などへの応用が期待されている。

モーターやエンジンなどのように電気や化学エネルギーなどを利用して、動きや力を発生する装置。

紫外線などの光を照射することでゼリー状に固まる物質。

光照射による微細加工技術で、半導体デバイスなどの製造に利用されている。

培養細胞と機械部品を融合させて作製したロボット。

【SDGs目標】

【参考URL】

森島圭祐教授 研究者総覧URL https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/90351526dc15ef59.html

生命機械融合ウェットロボティクス領域URL http://www-live.mech.eng.osaka-u.ac.jp/

令和4年8月26日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/08/26-1.html【3/4(金)開催】2021年度サイレントボイスセンシング国際研究拠点シンポジウム

エクセレントコア推進本部サイレントボイスセンシング国際研究拠点によるシンポジウム「サイレントボイスセンシング~自然との共感~」を下記のとおり開催しますので、ご案内いたします。

私たちを取りまくモノ、自然、地球環境、そして私たち自身は、様々な微弱な信号(サイレントボイス)を発しています。その検知は、物質の劣化、災害、病気、ストレス等の予測と早期対応を可能とします。本シンポジウムでは、自然のサイレントボイスに関する研究の最前線と、それを検出する最先端センシング技術の基礎と応用を紹介します。

| 開催日時 | 令和4年3月4日(金) 9:30~17:00 |

| 会 場 | オンライン(Zoom) |

| 講演者 | 招待講演者 鴨川 仁 静岡県立大学 特任准教授 工藤 剛史 音羽電機工業株式会社 水田 博 教授(環境・エネルギー領域) |

| 言 語 | 日本語、英語 |

| 詳細・申込み | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUoTLUvGN2mx42RB0ykjVc0TqCSstF67wlJ-cTUJIr9HM-dg/viewform 申込期限:令和4年3月2日(水) アブストラクト集 |

【3/4(金)開催】2021年度サイレントボイスセンシング国際研究拠点シンポジウム

エクセレントコア推進本部サイレントボイスセンシング国際研究拠点によるシンポジウム「サイレントボイスセンシング~自然との共感~」を下記のとおり開催しますので、ご案内いたします。

私たちを取りまくモノ、自然、地球環境、そして私たち自身は、様々な微弱な信号(サイレントボイス)を発しています。その検知は、物質の劣化、災害、病気、ストレス等の予測と早期対応を可能とします。本シンポジウムでは、自然のサイレントボイスに関する研究の最前線と、それを検出する最先端センシング技術の基礎と応用を紹介します。

| 開催日時 | 令和4年3月4日(金) 9:30~17:00 |

| 会 場 | オンライン(Zoom) |

| 講演者 | 招待講演者 鴨川 仁 静岡県立大学 特任准教授 工藤 剛史 音羽電機工業株式会社 水田 博 教授(環境・エネルギー領域) |

| 言語 | 日本語、英語 |

| 詳細・申込み | https://forms.gle/C1oAk75Fmzhdfcub9 申込期限:令和4年2月25日(金) |

量子センサーによる熱磁気流の観測に成功 -量子センシングとスピンカロリトロニクスの融合に道-

量子センサーによる熱磁気流の観測に成功

-量子センシングとスピンカロリトロニクスの融合に道-

ポイント

- 熱により励起された磁気の流れ(熱マグノン流)をダイヤモンド中のNV中心と呼ばれる極小な量子センサーを用いて計測することに成功

- 量子センシング分野とスピンカロリトロニクス分野を融合する新手法として期待

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科 応用物理学領域のドゥイ プラナント元博士後期課程学生(2019年6月修了、安研究室)、安 東秀准教授らは、京都大学、物質・材料研究機構と共同で、熱により励起された磁気の流れ(熱マグノン流注1))をダイヤモンド中の窒素-空孔複合体中心(NV中心(図1))注2)と呼ばれる極小な量子センサー注3)を用いて計測することに成功しました。 |

【背景と経緯】

近年、持続可能な社会の実現(SDGs)に向けた環境・エネルギー・情報通信などの問題への取り組みが活発化する中で、計測分野においては、量子力学を原理とした新しい計測技術に基づき従来の性能を凌駕する量子センシング分野の発展が期待されています。その中でも、ナノサイズの量子センサーとしてダイヤモンド中の欠陥構造であるNV中心が注目されています。

一方で、デバイス分野においては、これまで情報を入出力する方法として電流が用いられてきましたが、デバイスの微細化とともに多くのエネルギーが熱として浪費され発熱によりデバイスの動作が不安定となる問題がありました。これを解決する分野として、電流を用いずに電子の自由度であるスピン注4)を用いるスピントロニクス分野注5)が期待され、その中でもスピンと熱の相互作用を積極的に利用することで問題を解決しようとするスピンカロリトロニクス注6)が注目されています。

従来、量子センシング分野とスピンカロリトロニクス分野は独立に発展してきましたが、今回、これらを融合した分野の発展に繋がる新手法を実証しました。今回の研究では、熱により励起された磁気の流れ(熱マグノン流)をNV中心に存在する量子スピン状態により計測が可能であることを実証しました。

【研究の内容】

図2に示すように、まず、磁性ガーネット試料(Y3Fe5O12: YIG) 注7)中に温度勾配を印加して熱の流れを創り、これにより熱励起された磁気の流れ(熱マグノン流)を生成します。続いて、試料端でマイクロ波によりコヒーレント(エネルギーと位相の揃った)なスピン波注8)を生成して試料中に伝搬させます。この状況で試料中央にはダイヤモンドNV中心を含有したダイヤモンド片がYIGに近接され、このダイヤモンドNV中心を用いてスピン波を計測しました(図3(左))。今回、スピン波の強度を、光学的磁気共鳴検出法注9)を用いたNV中心のラビ振動注10)により計測し、熱マグノン流による変調信号を観測することに成功しました(図3(右))。

本研究成果は、2021年12月23日(米国東部標準時間)に米国物理学会の学術誌「Physical Review Applied」のオンライン版に掲載されました。

【今後の展開】

本研究では、スピン波を介して熱マグノン流を量子センサーであるNV中心を用いて計測することに成功しました。このことは、量子センシングとスピンカロリトロニクス分野を融合する新手法となることを示唆します。特に、NV中心はナノスケールの分解能で量子計測が可能であり、将来的には熱マグノン流に関する現象をナノスケールで計測すること、さらには熱マグノン流とNV中心の量子状態との相互作用に関する新しい研究展開を可能にし、スピンカロリトロニクスと量子センシングの融合研究に貢献することが期待されます(図4)。

図1 ダイヤモンド中の窒素(N)-空孔(V)

複合体中心(NV中心)スピン状態

図2 スピン波を介したNV中心による熱マグノン流計測の概念図

図3 (左)実験配置図、(右)NV中心のラビ振動計測による熱スピン流による変調信号の観測

図4 量子センシングとスピンカロリトロニクスの融合

【論文情報】

| 掲載誌 | Physical Review Applied |

| 論文題目 | Probing Thermal Magnon Current Mediated by Coherent Magnon via Nitrogen-Vacancy Centers in Diamond |

| 著者 | Dwi Prananto, Yuta Kainuma, Kunitaka Hayashi, Norikazu Mizuochi, Ken-ichi Uchida, Toshu An* |

| 掲載日 | 2021年12月23日(米国東部標準時間) |

| DOI | 10.1103/PhysRevApplied.16.064058 |

【研究助成費】

本研究の一部は、次の事業の一環として実施されました。

・ 日本学術振興会(JSPS)科研費

新学術領域研究「ハイブリッド量子科学」公募研究(18H04289)、基盤研究(B) (18H01868) 、

若手研究(19K15444)、新学術領域研究(15H05868)

・ 科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業CREST(JPMJCR1875, JPMJCR1711)

・ 文部科学省 光・量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP, JPMXS0118067395)

【用語説明】

注1)熱マグノン流

磁性体中の磁気の流れ(マグノン、またはスピン波とも呼ばれる)が熱により励起されたもの

注2)NV中心

ダイヤモンド中の窒素(N)不純物と空孔(V)が対になった構造(窒素-空孔複合体中心)であり、室温、大気中で安定的にスピン量子状態が存在する。

注3)量子センサー

量子力学を原理とした量子状態を利用して超高感度測定を行うセンサー

注4)スピン

電子が有する自転のような性質。電子スピンは磁石の磁場の発生源でもあり、スピンの状態には上向きと下向きという2つの状態がある。

注5)スピントロニクス

電子の持つ電荷とスピンの2つの性質を利用して新しい物理現象や応用研究をする分野

注6)スピンカロリトロニクス

スピントロニクスの分野の中でもスピンと熱の相互作用の利用を目指す分野

注7)磁性ガーネット

希土類元素をイットリウム(Y)としたイットリウム鉄ガーネット(Y3Fe5O12)結晶。スピン波の拡散長が数ミリメートル以上と長いことで知られている。

注8)スピン波

スピンの集団運動であり、個々のスピンの磁気共鳴によるコマ運動(歳差運動)が磁気の波となって伝わっていく現象

注9)光学的磁気共鳴検出法(Optically Detected Magnetic Resonance, ODMR)

磁気共鳴現象を光学的に検出する手法。本研究では532ナノメートルのレーザー光入射により励起・生成されたマイクロ波印加による蛍光強度の変化を計測しNV中心スピンの磁気共鳴を検出する。

注10)ラビ振動

ここではNV中心の2つのスピン状態間のエネルギーに相当するマイクロ波磁場を印加することにより状態が2準位の間を振動する現象。本研究ではスピン波(マグノン)が生成するマイクロ波磁場によりラビ振動を励起した。

令和3年12月27日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/12/27-1.html応用物理学領域の村田研究室の論文がThe Journal of Physical Chemistry Letters誌の表紙に採択

応用物理学領域の江口 敬太郎助教、村田 英幸教授の論文が米国化学会(ACS)刊行のThe Journal of Physical Chemistry Letters誌の表紙(Front cover)に採択されました。

■掲載誌

J. Phys. Chem. Lett. 2021, 12, 38, 9407-9412

掲載日2021年9月23日

■著者

Keitaro Eguchi* and Hideyuki Murata*

■論文タイトル

Evolution of the Ionization Energy in Two- and Three-Dimensional Thin Films of Pentacene Grown on Silicon Oxide Surfaces

■論文概要

分子薄膜が2次元構造から3次元構造に成長するにつれて、分子薄膜のイオン化エネルギーが小さくなることが理論計算により予測されていますが、実験的には確認されていませんでした。本研究では、光電子収量分光法を用いて2次元と3次元構造におけるペンタセン薄膜のイオン化エネルギーを測定し、ペンタセンを20層積層した3次元のペンタセン薄膜では、2次元のペンタセン薄膜に比べて、イオン化エネルギーが約0.2 eV小さくなることを初めて実証しました。

論文詳細:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpclett.1c02723

表紙詳細:https://pubs.acs.org/toc/jpclcd/12/38

令和3年10月6日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2021/10/6-1.html高分子薄膜における水素イオンの界面輸送で新知見

|

| 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 国立大学法人 名古屋工業大学 学校法人立教学院 立教大学 国立大学法人 山形大学 |

高分子薄膜における水素イオンの界面輸送で新知見

ポイント

- カルボン酸基の濃度を制御した弱酸性高分子を合成し、水素イオンの輸送を薄膜状で評価

- カルボン酸基は、少なくとも二種類の状態で存在

- カルボン酸基が低濃度になると、カルボン酸基が薄膜界面により多く存在

- カルボン酸基の濃度の低下に伴い水素イオンの輸送経路は内部輸送から界面輸送が支配的

| 北陸先端科学技術大学院大学・先端科学技術研究科 物質化学領域の長尾 祐樹 准教授、スワンスントン アトチャヤ氏(大学院博士後期課程在籍)は、名古屋工業大学・大学院工学研究科 生命・応用化学専攻の山本 勝宏 准教授、立教大学・理学部の永野 修作 教授、山形大学・学術研究院(理学部主担当)の松井 淳 教授との共同研究で、燃料電池や生体活動等で重要となる水素イオンの輸送において、モデル高分子薄膜のカルボン酸基の濃度を制御することで、水素イオンの輸送経路が薄膜内部と界面で切り替わる現象を発見しました。本成果により、エネルギー変換システムの高度化やイオンを能動的に制御するための界面分子設計に関する研究の加速が期待されます。 本研究成果は、2021年5月21日(英国時間)に電気化学会刊行のElectrochemistry誌のオンライン版で公開されました。なお、本研究は日本学術振興会(JSPS)科研費基盤研究(C)、科研費基盤研究(B)、科研費 新学術領域研究「ハイドロジェノミクス」の支援を受けて行われました。 |

【研究背景と内容】

生体系ではタンパク質等の高次構造が、イオン輸送チャネルの制御を行い、イオン輸送の外場刺激応答を実現しています。また、生体材料界面でのイオン輸送は1960年代から議論が続いています。この機能を人工的に設計・構築することは未だ容易ではありません。長尾准教授らは、イオンの中でも水素イオンに着目し、水素イオンを人工的かつ能動的に制御するための要素技術に関して研究を推進してきました。

酸の素である水素イオンは、材料中を輸送されることで燃料電池や生体活動等のエネルギー変換システムで重要な役割を果たします。この水素イオンは、材料内部の非常に小さなスケールの通り道に沿って輸送されると考えられてきました。近年、エネルギー変換システムの高度化に伴い、高性能化のために材料の内部だけでなく端(エッジ)である界面の分子設計も重要視されています。しかし、材料界面における水素イオンの輸送に関する基礎研究は十分に行われていません。今回長尾准教授らは、生体材料ではなく、酸の素の一種であるカルボン酸基の濃度を制御した合成高分子を用いて、薄膜中の水素イオンの通り道について研究を実施しました。その結果、水素イオンが薄膜内部を通る道が不足すると、水素イオンは薄膜の表側と裏側に相当する薄膜界面に沿って輸送されることを明らかにしました。

本研究では、ポリスチレンと呼ばれる高分子の側鎖にカルボン酸基が化学修飾された高分子を合成しました(図1)。比較のためにカルボン酸基の濃度を高いものから低いものまで四種類合成しました。高分子を薄膜化し、赤外線を用いて分子構造を調べた結果、酸の素となるカルボン酸基の状態が少なくとも二種類あることがわかりました。一つはカルボン酸基が単体で存在する状態(フリーな状態)、もう一つは二つのカルボン酸基がお互いに向き合った二量体で存在する状態(ダイマー状態)でした。ダイマー状態は、二つの水素イオンが二つのカルボン酸基に挟まれた状態となり、水素結合と呼ばれる結合で安定化されています。研究グループは、カルボン酸基の濃度を高くすると、フリーな状態のカルボン酸基の量が相対的に増加し、ダイマー状態のカルボン酸基の量が減少する傾向を見出しました。さらに、カルボン酸基の濃度が低い場合には、フリーなカルボン酸基が薄膜の内部ではなく界面により多く存在することも明らかにしました。高分子薄膜中ではカルボン酸基は均一に存在しておらず、その濃度によって存在状態が異なることもわかりました。

この結果から研究グループは、カルボン酸基の濃度を低くすると、薄膜界面にフリーなカルボン酸基が集合し、水素イオンが薄膜内部ではなく界面に沿って輸送される仮説を検討しました。具体的には、水素イオン輸送の性能指標の一つにあたる水素イオン伝導度の評価を、インピーダンス法と呼ばれる手法を用いて実施しました。結果は仮説を裏付けるものであり、カルボン酸基の濃度が高い薄膜では、水素イオンが薄膜内部で輸送されることが支配的であるのに対して、カルボン酸基の濃度が低い薄膜では、水素イオンは薄膜内部ではなく薄膜界面に沿って輸送されることがわかりました(図2)。これはフリーなカルボン酸基が薄膜の内部ではなく界面により多く存在することと、薄膜内部には水素イオンの輸送にあまり寄与しないと思われるダイマー状態のカルボン酸基が多いためであると考えられます。この結果から、水素イオンは材料内部を必ずしも通らずに、通りやすい道があれば材料の端である界面に沿って輸送されることもあることが示されました。

図1 本研究に用いた高分子材料

図2 高分子薄膜における水素イオンが輸送されるイメージ。内部輸送(上)と界面輸送(下)

【今後の展開】

高分子材料中の水素イオンの輸送は、材料内部の通り道に沿って輸送されると考えられてきました。しかし本研究では、酸の素や構造の状況によっては、水素イオンは材料内部ではなく界面に沿った輸送が支配的になることがわかりました。このイオンの界面輸送は無機材料では既に知られていましたが、高分子材料においても界面輸送が可能であることから、界面の分子設計に活かせる可能性があります。また、これまで説明できなかった水素イオンの輸送現象の理解にアプローチすることもできるかもしれません。特にカルボン酸基は生体活動で重要な役割を担っています。今後長尾准教授らは、エネルギー変換システムの高度化に加え、イオン輸送の人工的かつ能動的な制御を目指して、得られた知見を活かしていきます。

【研究資金】

・日本学術振興会(JSPS)科研費 基盤研究(C)(JP18K05257)

・日本学術振興会(JSPS)科研費 基盤研究(B)(JP21H01997)

・日本学術振興会(JSPS)科研費 新学術領域研究「ハイドロジェノミクス」(JP21H00020)

【論文情報】

| 雑誌名 | Electrochemistry |

| 題名 | "Interfacial and Internal Proton Conduction of Weak-acid Functionalized Styrene-based Copolymer with Various Carboxylic Acid Concentrations" |

| 著者名 | Athchaya Suwansoontorn, Katsuhiro Yamamoto, Shusaku Nagano, Jun Matsui, Yuki Nagao* |

| 掲載日 | 2021年5月21日(英国時間)に著者原稿版がオンラインで掲載 |

| DOI | 10.5796/electrochemistry.21-00042 |

令和3年5月28日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/05/28-1.html世界初!個々の原子間の結合強度の測定に成功 ―強くて伸びる白金原子の鎖状物質―

|

| 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 国立大学法人 金沢大学 |

世界初! 個々の原子間の結合強度の測定に成功

―強くて伸びる白金原子の鎖状物質―

ポイント

- 個々の原子の並びを見ながら、その結合強度を測る手法(顕微メカニクス計測法)の開発

- 白金原子が一列に並んだ鎖状物質を作製し、その結合強度を測定

- 結合強度が高く、よく伸びる白金原子の鎖状物質

- 原子スケールで制御された機能性物質探索への期待

| 北陸先端科学技術大学院大学・先端科学技術研究科 応用物理学領域の大島 義文教授、富取 正彦教授、張家奇 大学院生(博士後期課程)、石塚慧介 大学院生(博士後期課程)、環境・エネルギー領域の前園 涼教授、本郷 研太准教授、及び金沢大学・理工研究域 数物科学系の新井 豊子教授は、International School for Advanced Studies (SISSA)のErio Tosatti教授との共同研究で、物質を構成する個々の原子の並びを観察しながら、その結合強度を計測できる顕微メカニクス計測法を開発した。この手法を使って、白金原子が一列に並んだ鎖状物質が強い結合強度を持つとともに、白金の塊(バルク)と比較してかなり大きく引き伸ばしても破断しないという特異な性質を持つことを発見した。実験結果を第一原理計算で解析したところ、この鎖状物質は、エネルギーが最小になる安定構造を取っているわけではなく、その形成に必要な張力が極小な構造であることを突きとめた。この鎖状物質がもつこの特有な性質の解明は、今後ますます期待される原子スケールで制御された機能性物質の創製に指針を与える大きな成果である。 本研究成果は、2021年4月29日(米国東部標準時間)に科学雑誌「Nano Letters」誌のオンライン版で公開された。なお、本研究は、日本学術振興会(JSPS)科研費, 18H01825, 18H03879、笹川科学研究助成, 2020-2006、ERC ULTRADISS Contract No. 834402, the Italian Ministry of University and Research through PRIN UTFROM N. 20178PZCB5の助成を受けて行われた。 |

原子が鎖状に並んだ1次元物質の力学的性質は、同じ組成や構造を持つバルク物質と大きく異なることが理論計算によって予想されていた。しかし、1次元物質の性質はわずかな原子の変位にも敏感に変化するため測定例が少なく、解明が進んでいない。原子配列構造とその力学的性質の相関を明らかにできれば、1次元物質などの性質を決めるメカニズムの解明に繋がる。このメカニズムこそが、1次元物質を活用した新しい原理で動作する電子デバイスやセンサー開発の指針となる。

最近、私たちは、原子配列を直接観察できる透過型電子顕微鏡(TEM)のホルダーに細長い水晶振動子を組み込んで、原子スケール物質の原子配列とその機械的強度の関係を明らかにする顕微メカニクス計測法を世界で初めて開発した(図1)。この手法では、水晶振動子の共振周波数が、物質との接触で相互作用を感じることによって変化することを利用する。共振周波数の変化量は物質の等価バネ定数に対応するので、その変化量を精密計測すればナノスケール/原子スケールの物質の力学特性を精緻に解析できる。水晶振動子の振動振幅は27 pm(水素原子半径の約半分)で、TEMによる原子像がぼやけることはない。この手法は、従来の手法(小さなSi製テコを利用してその変位から力を計測する手法、TEM-AFM法[*1])では困難だった結合強度の高精度測定を実現している。

本研究では、このTEMホルダー内部で白金原子鎖を150個作製してその特性を詳細に調べ、白金原子鎖における原子結合強度が25 N/mであることを突きとめた。この値は、白金のバルク結晶の原子結合強度20 N/mよりも25%高い。また、原子間結合の長さ(0.25 nm)は最大0.06 nmも延びることが分かった。これは原子結合の最大弾性ひずみが24%になることを示しており、バルク結晶の値(5%以下)と比較して著しく高い(図2)。さらに、第一原理計算の結果を合わせて考察することで、このような特異な原子結合の性質は、白金原子鎖がエネルギー的に最安定な構造ではなく、形成に必要な張力が極小となる構造を取ることによって生まれることがわかった。

本研究は、1次元物質がもつ特異な原子結合に関わる性質を明らかにし、理論計算と組み合わせることによって形成メカニズムを突きとめた点に大きな成果がある。今後ますます期待される原子スケールで制御された機能性物質の創製に指針を与える大きな成果である。

図1.個々の原子の並びを観察しながら、原子間の結合強度を計測する顕微メカニクス計測法。透過型電子顕微鏡(TEM)を用いてナノ物質の構造観察をしながら、長辺振動水晶振動子(LER)を用いて物質の結合強度を計測できる。この測定によって、赤矢印で示す部位の白金原子鎖の原子間結合強度が25 N/mであることがわかった。

図2. 左上は透過型電子顕微鏡(TEM)像、左下はそのシミュレーション像である。原子4個からなる原子鎖が得られている。その観察時に測定された電気伝導(コンダクタンス量子単位G0でプロット)とばね定数の時間変化を、それぞれ右上と右下に示す。赤い矢印で示す領域は形成した原子鎖を破断することなく引っ張ることができた時間帯である。毎秒0.08 nmの速度で引っ張っており、白金原子鎖は破断なく約0.1 nm伸びた。

図2. 左上は透過型電子顕微鏡(TEM)像、左下はそのシミュレーション像である。原子4個からなる原子鎖が得られている。その観察時に測定された電気伝導(コンダクタンス量子単位G0でプロット)とばね定数の時間変化を、それぞれ右上と右下に示す。赤い矢印で示す領域は形成した原子鎖を破断することなく引っ張ることができた時間帯である。毎秒0.08 nmの速度で引っ張っており、白金原子鎖は破断なく約0.1 nm伸びた。

【論文情報】

| 雑誌名 | Nano Letters |

| 題名 | Peculiar Atomic Bond Nature in Platinum Monatomic Chains |

| 著者名 | Jiaqi Zhang, Keisuke Ishizuka, Masahiko Tomitori, Toyoko Arai, Kenta Hongo, Ryo Maezono, Erio Tosatti, Yoshifumi Oshima* |

| 掲載日 | 2021年4月29日(米国東部標準時間)にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1021/acs.nanolett.1c00564 |

【用語解説】

[*1] TEM-AFM法(透過型電子顕微鏡と原子間力顕微鏡を組み合わせた測定法)

従来の測定法の一つ。ナノ物質に接触したSiカンチレバーを引っ張ると、Siカンチレバーがたわむ(変位する)。このたわみ(変位)から、ナノ物質に負荷されている力を求める。一方、この負荷された力によって変形したナノ物質を透過型電子顕微鏡によって計測することで、このナノ物質の機械的強度を得る。ただし、10 nm以下のサイズをもつナノ物質は1Åしか変形しない(原子間距離は2-3Åである)。このような変形を高い精度で測定することは難しく、ナノ物質の強度測定にばらつきが出てしまうという課題があった。

令和3年4月30日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/04/30-1.html