研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。第1回ナノマテリアル・デバイス研究領域セミナー「電子顕微鏡による高空間分解能電子状態解析」

| 日 時 | 令和5年2月17日(金)13:30~15:00 |

| 場 所 | 知識科学系講義棟2階 中講義室 |

| 講演題目 | 電子顕微鏡による高空間分解能電子状態解析 |

| 講演者 | 京都大学 化学研究所 先端ビームナノ科学センター 准教授 治田 充貴 氏 |

| 言 語 | 日本語 |

| お問合せ先 | 北陸先端科学技術大学院大学 共通事務管理課共通事務第三係 (E-mail:ms-secr@ml.jaist.ac.jp) |

● 参加申込・予約は不要です。直接会場にお越しください。

出典:JAIST イベント情報https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/event/2023/01/17-1.htmlナノマテリアル・デバイス研究領域の麻生助教の研究課題が澁谷学術文化スポーツ振興財団の研究助成に採択

ナノマテリアル・デバイス研究領域の麻生 浩平助教の研究課題が公益財団法人 澁谷学術文化スポーツ振興財団の研究助成「大学の新技術、研究活動への奨励金」に採択されました。

澁谷学術文化スポーツ振興財団は、大学における学術研究の充実を図ること等により、地域社会の発展の寄与することを目的としています。「大学の新技術、研究活動への奨励金」は、石川県地域の大学・大学院等の研究機関において、研究活動を行い、その研究成果が期待されるグループおよび個人を対象に贈呈されるものです。

*詳しくは、公益財団法人 澁谷学術文化スポーツ振興財団をご覧ください。

- 研究期間:令和4年11月~令和5年10月

- 研究課題名:「全固体電池内での局所イオン伝導を可視化するデータ駆動その場観察手法の開発」

- 研究概要:全固体リチウム (Li) イオン電池の実用化に向けて盛んな研究が進められています。例えば、充電がより早く完了する電池の開発が挙げられます。充電とともに、電池内部ではLiイオンが動くので、どういった条件だと動きが速まるのか理解することが大切です。ここで、結晶構造の乱れがLiイオンの動きに変化をもたらすと指摘されています。結晶構造の乱れはナノ(10億分の1)メートルスケールなので、そのスケールでLiイオンの動きを観察することが求められます。そこで本研究では、ナノスケールでLiイオンの動きを可視化する手法を開発します。電池を動作させながらナノスケールで動画を取得できる、オペランド電子顕微鏡法を用います。そして、データ科学の助けを借りることで、数千枚の動画からLiイオンの分布や速度を自動的に解析する手法を開発します。本研究によって、電池開発に新たなアイデアをもたらすことを期待しています。

- 採択にあたって一言:澁谷学術文化スポーツ振興財団、ならびに選考委員の皆様に心から感謝いたします。本研究を進めるにあたりいつも多大なご協力を頂いております大島義文教授、共同研究者の皆様、各研究室の皆様、ナノマテリアルテクノロジーセンターの皆様に厚く御礼を申し上げます。学術や社会に貢献しうる研究成果を挙げられるよう引き続き尽力してまいります。

令和4年12月5日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2022/12/05-1.html【12/20(火)開催】JAIST 物質化学フロンティアシンポジウム 2022

| 開催日時 | 令和4年12月20日(火)8:50~16:00 |

| 実施方法 | 現地開催、ネット配信(ハイブリッド開催) |

| 会 場 | 北陸先端科学技術大学院大学 知識科学系講義棟 2F 中講義室(石川県能美市旭台1-1) 及び WebEx |

| 講演者 | 招待講演者 北浦 守 山形大学理学部 教授 小笠原 一禎 関西学院大学 理学部 化学科 教授 高垣 敦 九州大学大学院工学研究院応用化学部門 准教授 鎌田 慶吾 東京工業大学 科学技術創成研究院 フロンティア材料研究所 准教授 四反田 功 東京理科大学理工学部先端化学科 准教授 本学講演者 上田 純平 准教授(物質化学フロンティア領域) 西村 俊 准教授(物質化学フロンティア領域) BHARDWAJ,Rahul 研究員(サイレントボイスセンシング国際研究拠点) 青木 健太郎 助教(物質化学フロンティア領域) |

| 言 語 | 日本語(英語使用可) |

| 申込み | 以下の申込フォームより、参加ご希望の方は12/19(月)までにお申し込みください。 https://forms.gle/fJDY6dHquNWDWcss5 |

【12/14(水)開催】ナノマテリアル・デバイス研究領域、国際シンポジウム 2022 JAIST International Symposium of Nanomaterials and Devices Research Area "Quantum Devices and Metrologies"

| 開催日 | 令和4年12月14日(水) |

| 実施方法 | 現地開催、ネット配信(ハイブリッド方式) |

| 会 場 | 北陸先端科学技術大学院大学 知識科学系中講義室(石川県能美市旭台1-1) |

| 講演者 | キーノート講演者 阿部 英介 氏(理化学研究所、量子コンピュータ研究センター) 福間 剛士 氏(金沢大学、ナノ生命科学研究所、所長、教授) 本学講演者 大島 義文 教授 (ナノマテリアル・デバイス研究領域) 高村由起子 教授 (ナノマテリアル・デバイス研究領域) 安 東秀 准教授 (ナノマテリアル・デバイス研究領域) |

| 言 語 | 英語 |

| 申込み | 以下の申込フォームより、参加ご希望の方は12/5(月)までにお申し込みください。 https://forms.gle/tyk9v775xJdFLFzh8 |

ナノマテリアル・デバイス研究領域の麻生助教の研究課題が池谷科学技術振興財団の研究助成に採択

公益財団法人 池谷科学技術振興財団の研究助成にナノマテリアル・デバイス研究領域の麻生 浩平助教の研究課題が採択されました。

池谷科学技術振興財団は、先端材料関連の研究に対する助成によって科学技術の発展を図り、社会経済の発展に貢献することを設立の理念としており、この理念を具体化するため、先端材料や関連する科学技術分野の研究者や研究機関に対して、毎年支援を行っています。

*詳しくは、池谷科学技術振興財団ホームページをご覧ください。

- 採択期間:令和4年4月~令和5年3月

- 研究課題名:データ駆動電⼦顕微法による全固体電池内でのリチウムイオンのダイナミクス解明

- 研究概要:全固体リチウム(Li)イオン電池は、Liイオンの伝導現象を活用した次世代デバイスです。高速充放電や高耐久といった電池の高性能化に向けて、Liイオンが材料のなかでどのように伝導していくかの解明が求められてきました。そこで本研究では、材料内部でのLiイオンのダイナミクスを可視化することを目指します。実験手法として、電池を動作させて電気化学特性を測定しながら構造を観察する、オペランド電子顕微鏡法を用います。オペランド電子顕微鏡像は大量の画像からなる動画として得られるため、手作業での解析は困難です。そこで、データ科学の手法を活用して、イオン伝導が進行する重要な部分のみを抜き出し、イオンの分布や速度を自動的に解析します。本手法の開発によってLiイオンのダイナミクスが解明されれば、より高性能な電池の開発につながると期待しています。

- 採択にあたって一言:池谷科学技術振興財団、ならびに選考委員の皆様に心から感謝いたします。本研究を進めるにあたり数々のご協力を頂いております大島義文教授、共同研究者の皆様、両研究室の皆様、ナノマテリアルテクノロジーセンターの皆様に厚く御礼を申し上げます。学術や社会に貢献しうる成果を挙げられるよう、いっそう尽力してまいります。

*木田助教、高田助教の採択記事はこちらをご覧ください。

令和4年4月11日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2022/04/11-1.html多機能ナノ粒子を用いて、無傷のリソソームを迅速かつ高純度に単離する手法を開発

|

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 国立大学法人東北大学 |

多機能ナノ粒子を用いて、無傷のリソソームを迅速かつ高純度に単離する手法を開発

ポイント

- 磁性―プラズモンハイブリッドナノ粒子を哺乳動物細胞のリソソーム内腔へエンドサイトーシス*1経路で高効率に送達することに成功

- ハイブリッドナノ粒子の細胞内輸送過程をプラズモンイメージング*2によって精確に追跡することで、高純度にリソソームを磁気分離するための最適培養時間を容易に決定可能

- リソソーム内腔にハイブリッドナノ粒子を送達後、細胞膜を温和に破砕し、4℃で30分以内にリソソームを磁気分離することで、細胞内の状態を維持したままリソソームの高純度単離に成功

| 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長:寺野 稔、石川県能美市) 先端科学技術研究科 前之園 信也 教授、松村 和明 教授、平塚 祐一 准教授の研究チームは、東北大学(総長:大野 英男、宮城県仙台市)大学院生命科学研究科の田口 友彦教授と共同で、磁気分離能(超常磁性)とバイオイメージング能(プラズモン散乱*3特性)を兼ね備えた多機能ナノ粒子(磁性―プラズモンハイブリッドナノ粒子)を用いて、細胞内の状態を維持したままリソソームを迅速かつ高純度に単離する技術を世界で初めて開発しました。 |

【背景と経緯】

リソソームは60を超える加水分解酵素とさまざまな膜タンパク質を含む細胞小器官(オルガネラ)で、タンパク質、炭水化物、脂質、ヌクレオチドなどの高分子の分解と再利用に主要な役割を果たします。これらの機能に加えて、最近の発見では、リソソームがアミノ酸シグナル伝達にも関与していることがわかってきています。リソソーム機能障害に由来する疾患も数多く存在します。そのため、リソソームの機能をより深く理解することは基礎生物学においても医学においても重要な課題です。

リソソームの代謝物の探索は、近年急速に関心が高まっている研究分野です。たとえば、飢餓状態と栄養が豊富な状態でリソソームの代謝物を研究することにより、アミノ酸の流出がV-ATPaseおよびmTORに依存することが示されました(M. Abu-Remaileh et al., Science, 2017, 358, 807)。このように、外部刺激に応答したリソソームの動的な性質を調べるためには、リソソームを細胞内の状態を維持したまま迅速かつ高純度に分離する必要があります。

一般的に、リソソームの単離は密度勾配超遠心分離法*4によって行われていますが、密度勾配超遠心分離法には二つの大きな問題があります。まず一つ目の問題として、細胞破砕液にはほぼ同じ大きさと密度を持ったオルガネラが多種類あるため、得られた画分にはリソソーム以外の別のオルガネラが不純物として混ざっていることがよくあります。したがって、リソソーム画分のプロテオミクス解析を行っても、完全な状態のリソソームに関する情報を得ることができません。二つ目の問題として、分離プロセスに長い時間がかかるため、リソソームに存在する不安定なタンパク質は脱離、変性、または分解される可能性があります。この問題も、リソソームに関する情報を得ることを大きく妨げます。

これらの問題を克服するために、リソソームを迅速に単離するための他の技術が開発されました。たとえば、磁気ビーズを用いた免疫沈降法*5によってリソソームを迅速に分離できることが示されました(M. Abu-Remaileh et al., Science, 2017, 358, 807)。しかし、この手法では、ウイルスベクターのトランスフェクションなどによって抗体修飾磁気ビーズが結合できるリソソーム膜貫通タンパク質を発現させる必要があります。この方法は、密度勾配超遠心分離法よりも高純度のリソソーム画分が得られますが、リソソーム膜のタンパク質組成とその後のプロテオミクス解析に悪影響を与える可能性が指摘されています(J. Singh et al., J. Proteome Res., 2020, 19, 371-381.)。

【研究の内容】

本研究では、無傷のリソソームを迅速かつ効率的に分離する新たな単離法として、アミノデキストラン(aDxt)で表面修飾したAg/FeCo/Ag コア/シェル/シェル型磁性―プラズモンハイブリッドナノ粒子(MPNPs)をエンドサイトーシス経路を介してリソソームの内腔に集積した後、細胞膜を温和に破砕し、リソソームを磁気分離するという手法を開発しました(図1)。リソソームの高純度単離のためには、エンドサイトーシス経路におけるaDxt結合MPNPs(aDxt-MPNPs)の細胞内輸送を精確に追跡することが必要となります。そこで、aDxt-MPNPsとオルガネラの共局在の時間変化を、aDxt-MPNPsのプラズモンイメージングとオルガネラ(初期エンドソーム、後期エンドソームおよびリソソーム)の免疫染色によって追跡しました(図2)。初期エンドソームおよび後期エンドソームからのaDxt-MPNPsの脱離と、リソソーム内腔へのaDxt-MPNPsの十分な蓄積に必要な最適培養時間を決定し、その時間だけ培養後、リソソームを迅速かつマイルドに磁気分離しました。細胞破砕からリソソーム単離完了までの経過時間(tdelay)と温度(T)を変化させることにより、リソソームのタンパク質組成に対するtdelayとTの影響をアミノ酸分析によって調べました。その結果、リソソームの構造は細胞破砕後すぐに損なわれることがわかり、リソソームを可能な限り無傷で高純度で分離するには、tdelay ≤ 30分およびT = 4℃という条件で磁気分離する必要があることがわかりました(図3)。これらの条件を満たすことは密度勾配超遠心分離法では原理的に困難であり、エンドサイトーシスという細胞の営みを利用して人為的にリソソームを帯磁させて迅速かつ温和に単離する本手法の優位性が明らかとなりました。

本研究成果は、2022年1月3日(米国東部標準時間)に米国化学会の学術誌「ACS Nano」のオンライン版に掲載されました。

【今後の展開】

本手法はリソソーム以外のオルガネラの単離にも応用可能な汎用性のある技術であり、オルガネラの新たな高純度単離技術としての展開が期待されます。

図1 磁性―プラズモンハイブリッドナノ粒子を用いたリソソームの迅速・高純度単離法の概念図

| 図2 COS-1細胞におけるaDxt-MPNPsの細胞内輸送。 (A)aDxt-MPNPsの細胞内輸送の概略図(tは培養時間)。 (B)aDxt-MPNPsとリソソームマーカータンパク質(LAMP1)の共局在を示す共焦点レーザー走査顕微鏡像 (核:青、aDxt-MPNPs:緑、リソソーム:赤)。 aDxt-MPNPsはプラズモンイメージングによって可視化。 スケールバーは20 µm。 |

| 図3 単離されたリソソームのウエスタンブロッティングおよびアミノ酸組成分析の結果。 (A)ネガティブセレクション(NS)およびポジティブセレクション(PS)画分。 (B)PS画分の共焦点レーザー走査顕微鏡画像(緑:aDxt-MPNPs、赤:LAMP1)。 (C)NSおよびPS画分、および細胞破砕液のウエスタンブロット結果。 (D)異なる温度でtdelayを変化した際に得られたリソソーム画分のアミノ酸含有量の変化。 水色(4℃、tdelay = 30分)、青(4℃、tdelay = 120分)、ピンク(25℃、tdelay = 30分)、 および赤(25℃、tdelay = 120分)。 |

【論文情報】

| 掲載誌 | ACS Nano |

| 論文題目 | Quick and Mild Isolation of Intact Lysosomes Using Magnetic-Plasmonic Hybrid Nanoparticles (磁性―プラズモンハイブリッドナノ粒子を用いた完全な状態のリソソームの迅速かつ温和な単離) |

| 著者 | The Son Le, Mari Takahashi, Noriyoshi Isozumi, Akio Miyazato, Yuichi Hiratsuka, Kazuaki Matsumura, Tomohiko Taguchi, Shinya Maenosono* |

| 掲載日 | 2022年1月3日(米国東部標準時間)にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1021/acsnano.1c08474 |

【用語説明】

*1.エンドサイトーシス:

細胞が細胞外の物質を取り込む過程の一つ

*2.プラズモンイメージング:

プラズモン散乱を用いて、光の回折限界以下のサイズの金属ナノ粒子を光学顕微鏡(蛍光顕微鏡や共焦点顕微鏡など)で可視化すること

*3.プラズモン散乱:

金属ナノ粒子表面での自由電子の集合振動である局在表面プラズモンと可視光との相互作用により、可視光が強く散乱される現象

*4.密度勾配超遠心分離法:

密度勾配のある媒体中でサンプルに遠心力を与えることで、サンプル中の構成成分がその密度に応じて分離される方法

*5.免疫沈降法:

特定の抗原を認識する抗体を表面修飾したビーズ用い、標的抗原が発現したオルガネラを細胞破砕液中から選択的に分離する免疫化学的手法

令和4年1月5日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/01/05-2.htmlナノ粒子と近赤外レーザー光でマウス体内のがんを検出・治療できる! ~ ガンマ線架橋したゼラチン-液体金属ナノ粒子の開発により実現 ~

|

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 |

ナノ粒子と近赤外レーザー光でマウス体内のがんを検出・治療できる!

~ ガンマ線架橋したゼラチン-液体金属ナノ粒子の開発により実現 ~

ポイント

- 液体金属に生体分子を吸着させた複合体へのガンマ線照射によりコア-シェル型の構造を持つナノ粒子の作製に成功

- ガンマ線架橋したゼラチン-液体金属ナノ粒子がEPR効果により腫瘍に集積し、マウスに移植したがんの可視化と、光熱変換によるがん治療が可能であることを実証

- 当該ナノ粒子と近赤外光を組み合わせた新たながん診断・治療技術の創出に期待

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科 物質化学領域の都 英次郎准教授とセキ ウン大学院生(博士前期課程)は、量子科学技術研究開発機構(理事長・平野 俊夫、千葉県千葉市)、高崎量子応用研究所 先端機能材料研究部(群馬県高崎市)の田口 光正上席研究員(「生体適合性材料研究プロジェクト」プロジェクトリーダー)、木村 敦上席研究員と共同で、量子ビーム(ガンマ線*1)架橋技術を用いて、ガリウム-インジウム合金から成る液体金属*2 表面に様々な生体高分子(ゼラチン、DNA、レシチン、牛血清蛋白質)がコートされ、安定な状態を保つことができるコア-シェル型*3 のユニークな構造を有すナノ粒子の作製に成功した(図1)。得られたゼラチン-液体金属ナノ粒子は、EPR効果*4 によって大腸がんを移植したマウス体内の腫瘍内に集積し、生体透過性の高い近赤外レーザー光*5 により、がん患部の可視化と光熱変換による治療が可能であることを実証した。さらに、マウスがん細胞とヒト正常細胞を用いた細胞毒性試験と生体適合性試験を行い、いずれの検査からもゼラチン-液体金属ナノ粒子が生体に与える影響は極めて少ないことがわかった。当該ナノ粒子と近赤外レーザー光を組み合わせた新たながん診断・治療技術の創出が期待される。 |

【研究背景と内容】

ガリウム・インジウム(Ga/In)合金からなる室温で液体の金属(液体金属)は、高い生体適合性と優れた物理化学的特性を有することが知られており、とりわけナノ粒子化した液体金属をバイオメディカル分野に応用する研究に大きな注目が集まっている。研究チームでも、液体金属をがん患部に送り込むことができれば、生体透過性の高い近赤外レーザー光を用いることで、患部の可視化や光熱変換を利用した、新たながんの診断や治療が実現できるのではないかと考え、研究をスタートさせた。

液体金属をナノ粒子化するためには煩雑な合成プロセスが必要であり、ナノ粒子化した液体金属の構造や機能を溶媒中で安定的に保持させることは難しい。そこで、研究チームは、液体金属をがん患部まで送り、がん細胞内に取り込ませるために、液体金属表面に生体高分子(ゼラチン、DNA、レシチン、牛血清蛋白質)を吸着させたコア-シェル型ナノ粒子の作製を試みた。Ga/In液体金属と生体分子の混合物に超音波照射することで、コア-シェル型ナノ粒子を形成できることを見出したが、そのままではナノ粒子の構造を水中で安定的に維持させることはできなかった。

この問題を解決するために、ナノ粒子表面の生体高分子がバラバラにならないよう、量子ビーム(ガンマ線)架橋反応を利用すれば、架橋剤などの細胞毒性を有する薬剤を用いることなく、生体高分子の特性を保持したまま安定化できると考えた。この方法でガンマ線架橋したゼラチン-液体金属ナノ粒子は、30日以上の粒径安定性を有していること、細胞に対し高い膜浸透性を有し毒性が無いこと、近赤外レーザー光照射により発熱が起こることが確認できたため、がん患部の可視化と治療効果について試験を行った。

大腸がんを移植して10日後のマウスに、ゼラチン-液体金属ナノ粒子を投与し、4時間後に740~790 nmの近赤外光を当てたところがん患部だけが蛍光を発している画像が得られ、当該ナノ粒子がEPR効果によりがん組織に取り込まれていることが分かった(図2(左))。そこで、当該ナノ粒子が集積した患部に対して808 nmの近赤外レーザー光を照射したところ、光熱変換による効果で26日後には、がんを完全に消失させることに成功した(図2(右))。

さらに、ゼラチン-液体金属ナノ粒子の細胞毒性と生体適合性を評価した。2種類の細胞[マウス大腸がん由来細胞(Colon-26)、ヒト胎児肺由来正常線維芽細胞(MRC5)]を培養する培養液中に、ゼラチン-液体金属ナノ粒子を、添加量を変えて投与・分散させ、24時間後に細胞内小器官であるミトコンドリアの活性を指標として細胞生存率を測定した結果、細胞生存率の低下は見られず、細胞毒性はなかった(図3)。また、ゼラチン-液体金属ナノ粒子をマウスの静脈から投与し、生体適合性を血液検査(1週間調査)と体重測定(約1ヵ月調査)により評価したが、いずれの項目でもゼラチン-液体金属ナノ粒子が生体に与える影響は極めて少ないことがわかった。

これらの成果は、今回開発した生体高分子のナノ粒子コーティング技術が、革新的がん診断・治療法の基礎に成り得ることを示すだけでなく、ナノテクノロジー、光学、量子ビーム工学といった幅広い研究領域における材料設計の技術基盤として貢献することを十分期待させるものである。

本成果は、2021年12月20日に先端材料分野のトップジャーナル「Applied Materials Today」誌(Elsevier発行)のオンライン版に掲載された。なお、本研究は、日本学術振興会科研費(基盤研究A)及び総合科学技術・イノベーション会議 官民研究開発投資拡大プログラム(Public/Private R&D Investment Strategic Expansion PrograM:PRISM)の支援のもと行われたものである。

図1. ガンマ線を利用した生体分子-液体金属ナノ複合体の合成と当該ナノ粒子を活用した光がん療法の概念。

LM: 液体金属、NIR: 近赤外、FL: 蛍光。

図2. ナノ粒子をがん患部に集積・可視化(左)し、光照射によりがんを治療(右)。

図3. CCK-8法によるゼラチン-液体金属ナノ粒子の細胞毒性評価。

赤:マウスの大腸がん細胞、グレー:ヒトの正常細胞、

RIPA: Radioimmunoprecipitation Buffer(細胞や組織の溶解に

使用される緩衝液、本実験の陽性対照に利用)

【論文情報】

| 掲載誌 | Applied Materials Today |

| 論文題目 | Sonication- and γ-ray-mediated biomolecule-liquid metal nanoparticlization in cancer optotheranostics |

| 著者 | Qi Yun, Atsushi Kimura, Mitsumasa Taguchi, Eijiro Miyako* |

| 掲載日 | 2021年12月20日にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1016/j.apmt.2021.101302 |

【関連研究情報】

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)、先端科学技術研究科物質化学領域の都研究室では、近赤外レーザー光により容易に発熱するナノ材料の特性(光発熱特性)に注目し、これまでに、"三種の神器"を備えた多機能性グラフェン(2020年4月23日 JAISTからプレス発表)、ナノテクノロジーと遺伝子工学のマリアージュ(2020年8月17日 JAISTからプレス発表)、がん光細菌療法の新生(2021年2月16日JAISTからプレス発表)などの光がん療法を開発している。

量子科学技術研究開発機構(QST)、先端機能材料研究部プロジェクト「生体適合性材料研究」では、量子ビーム微細加工技術による先端医療デバイスの創製の一環として、これまでに、診断や創薬における微量検体の分析性能が数10倍に!(2019年6月25日 QSTからプレス発表)、平面状の細胞シートが立体的に!細胞が自分の力でシートを3次元化(2021年7月14日QSTからプレス発表)などの機能性材料作製技術を開発している。

【用語説明】

*1 ガンマ線

ガンマ線とは、放射性同位元素(コバルト60など)の崩解によって放出される量子ビームの一種。

*2 液体金属

室温以下あるいは室温付近で液体状態を示す金属のこと。例えば、水銀(融点マイナス約39℃)、ガリウム(融点約30℃)、ガリウム-インジウム合金(融点約15℃)がある。

*3 コア-シェル型

コアは核、シェルは殻を意味し、一つの粒子で核と殻の素材が異なるものをこのように呼ぶ。

*4 EPR効果

100nm以下のサイズに粒径が制御された微粒子は、正常組織へは漏れ出さず、腫瘍血管からのみがん組織に到達して患部に集積させることが可能である。これをEPR効果(Enhanced Permeation and Retention Effect)という。

*5 近赤外レーザー光

レーザーとは、光を増幅して放射するレーザー装置、またはその光のことである。レーザー光は指向性や収束性に優れており、発生する光の波長を一定に保つことができる。とくに700~1100 nmの近赤外領域の波長の光は生体透過性が高いことが知られている。

令和3年12月21日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/12/21-1.htmlナノ粒子中のサブパーセントの局所ひずみを捉える解析手法を開発 ―電子顕微鏡とデータ科学による究極の精密測定―

|

| 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 国立大学法人 九州大学 |

ナノ粒子中のサブパーセントの局所ひずみを捉える解析手法を開発

―電子顕微鏡とデータ科学による究極の精密測定―

ポイント

- 電子顕微鏡とデータ科学を組み合わせることで、局所ひずみを高精度に測定

- 0.2%というわずかな局所ひずみをも検出できる精密さを達成

- 棒状ナノ粒子には表面形状の曲率変化に起因する約0.5%の局所膨張ひずみが生じることを発見

| 北陸先端科学技術大学院大学・先端科学技術研究科 応用物理学領域の麻生 浩平助教、大島 義文教授と、九州大学・大学院工学研究院のJens Maebe大学院生 (修士課程、当時)、Xuan Quy Tran研究員、山本 知一助教、松村 晶教授は、原子分解能電子顕微鏡法とデータ科学的手法であるガウス過程回帰を組み合わせることによって、ナノメートルサイズの粒子の中のわずか0.2%という局所ひずみを測定できる解析手法の開発に成功しました。開発した手法によって金のナノ粒子を解析したところ、棒状の粒子の内部では、先端付近で長さ方向に0.5%膨張したひずみを見出しました。この膨張ひずみは、粒子の先端部分で表面の形状(曲率)が変化しているために生じたこともわかりました。ナノ粒子の形状に由来して内部に局所ひずみが生じるという新たな発見と、ひずみを精密に捉える新規な手法は、ナノ物質内での原子配列と機能の理解に役立つと期待されます。 本研究成果は、2021年7月7日(米国東部標準時間)に科学雑誌「ACS Nano」誌のオンライン版で公開されました。 本研究は、日本学術振興会(JSPS)科研費基盤研究(B) (25289221、18H01830)と科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業 ACCEL「元素間融合を基軸とする物質開発と応用展開」(研究代表者:北川 宏、研究分担者:松村 晶、プログラムマネージャー:岡部 晃博、研究開発期間:2015年8月~2021年3月、(JPMJAC1501))の支援を受けて行われました。 |

【研究背景と内容】

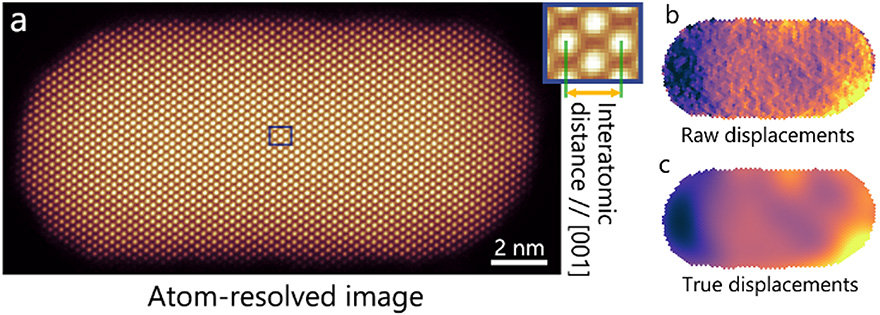

わずかな原子間距離の局所変化 (局所ひずみ) によって、磁性や触媒特性などといった様々な材料物性が左右されます。そのため、材料の局所ひずみを精密に測定する手法が求められてきました。ここ20年間で走査透過電子顕微鏡(STEM)の空間分解能が大きく向上して、原子状態の観察と解析が可能になりました。ナノメートルサイズの金の粒子をSTEMで観察したのが図1aです。ナノ粒子の内部に原子位置に対応した明るい点が整列して現れて見えます。原子は一見すると結晶構造を作って規則正しく周期的に配列しています。

しかし、図1aのSTEM像から原子の位置を特定して詳しく解析すると、場所によって原子は周期配列からわずかにずれて変位していることがわかりました。それをマップにしたのが図1bです。紙面左方向に大きく変位する原子が暗い青、紙面右方向に大きく変位する原子が明るい黄色でそれぞれ表されています。マップを遠目から見てみると、左から右手に向かって滑らかに、青色から黄色へと変化しているように見えます。しかし局所的には波のような細かい変化が全体を覆っています。この細かな変化は、像から原子位置を正しく特定できなかったために含まれる揺らぎノイズで、変位の変化率に相当するひずみを求めるうえで大きな障害になります。このノイズ成分を低減するには、長い時間 (カメラの露光時間に相当) をかけて計測して像質を改善するのがこれまでの一般的方法でしたが、計測時間が長くなるとその間の装置の機械的・電気的な状態のわずかな乱れの影響で像がゆがんでしまうという問題がありました。

そこで研究グループは、様々な分野で活用されているデータ科学手法のガウス過程回帰に着目しました。ガウス過程回帰では、データの真の姿は滑らかに変化すると仮定して、観測データにはこの真の姿に細かな揺らぎノイズが付加されていると考え、この順序をさかのぼることでデータの真の姿を予測します。ガウス過程回帰を図1bのマップに適用したところ、滑らかに変化する主要な成分だけを取り出すことに成功しました (図1c)。得られた変位の棒の長さ方向の変化率を求めて、局所的なひずみの分布をマップしたのが図1dです。開発した手法の精度を確かめるために、元データから直に、およびガウス過程回帰を適用して求めた場合のひずみ値の分布を比較したのが図1eです。元データでは標準偏差で1.1%の広がりがあるのに対して、ガウス過程回帰を用いることでその広がりが0.2 %に狭くなっており、ノイズ成分の除去によって有意に観測されるひずみ量の下限が大きく改善しました。

図1dに戻って見ると、棒の胴体部分と先端の半球部分の境目付近が明るい黄色になっており、この部分では棒の長さ方向に約0.5%膨張した局所ひずみが生じています。ナノ粒子では、表面積を小さくしようとして表面から内部に向かって力が作用するために、収縮ひずみが生じていると考えられていました。しかし、円筒状の胴体部と半球状の先端部からなる棒状の粒子では、2つの部分の表面曲率が異なることから内部にかかる力の向きと大きさに違いが生まれて、局所的に膨張するひずみ場が生ずることがわかりました。このように、原子位置の精密な解析が可能になって、ナノ粒子の局所形状によって内部のひずみの状態が変化することが発見できました。この新たな発見と、本成果で生み出された精密な解析手法は、ナノ構造材料の原子配置とそれによって引き起こされる機能に関する理解を深めることにつながると期待されます。

(b) 元データから得た原子変位マップ。紙面左方向への大きい変位が暗い青、紙面右方向への大きい変位が明るい黄色で表示される。細かく変化するノイズ成分が目立っている。

(c) ガウス過程回帰によって予測された真の変位。ノイズ成分の除去に成功している。

(d) 紙面横方向の変位の変化率(局所ひずみ)マップ。明るい黄色になっている両端部分では膨張ひずみが生じている。

(e) 元データとガウス過程回帰後のひずみ分布。ガウス過程回帰を用いることで、分布の広がりが1.1%から0.2%にまで狭まっており、微小な局所ひずみの検出が可能になった。

【研究資金】

・日本学術振興会(JSPS)科研費 基盤研究(B)(25289221、18H01830)

・科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業ACCEL (JPMJAC1501)

【論文情報】

| 雑誌名 | ACS Nano |

| 題名 | Subpercent Local Strains Due to the Shapes of Gold Nanorods Revealed by Data-Driven Analysis |

| 著者名 | Kohei Aso*, Jens Maebe, Xuan Quy Tran, Tomokazu Yamamoto, Yoshifumi Oshima,Syo Matsumura |

| 掲載日 | 2021年7月7日(米国東部標準時間)にオンラインで掲載 |

| DOI | 10.1021/acsnano.1c03413 |

令和3年7月13日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/07/13-1.htmlイムノクロマト診断薬の高感度化、迅速診断化に有効な金属ナノ粒子-ラテックスナノコンポジット微粒子を創製

イムノクロマト診断薬の高感度化、迅速診断化に有効な

金属ナノ粒子-ラテックスナノコンポジット微粒子を創製

ポイント

- 金および白金ナノ粒子をラテックス粒子にそれぞれ約200個、25,000個担持させた金属ナノ粒子-ラテックスナノコンポジット微粒子の合成に成功

- 合成した金属ナノ粒子-ラテックスナノコンポジット微粒子を用いたイムノクロマトは、金コロイドとの比較において最大64倍の感度向上を示した。

- 金属ナノ粒子-ラテックスナノコンポジット微粒子は、ビオチン-アビジン結合を利用することにより、様々な抗体、バイオマーカーを粒子表面にコーティング可能であることを示唆した。

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)、物質化学領域の前之園 信也 教授らは、新日鉄住金化学株式会社総合研究所(新日鉄住金化学株式会社と新日鉄住金マテリアルズ株式会社は経営統合し、2018年10月1日より日鉄ケミカル&マテリアル株式会社となります)と連携し、医療診断薬(イムノクロマト)の高感度化・迅速診断化に有効な金属ナノ粒子-ラテックスナノコンポジット微粒子を創製しました。 イムノクロマト注)は、特別な設備が不要なハンディータイプのデバイスであり短時間に目視判定ができるため、 その簡便性・迅速性をメリットとして先進国から発展途上国まで世界の様々な医療現場において重要な検査手法として利用されています。しかしながら、イムノクロマトの感度は十分とは言えず、現状では検体中の抗原やバイオマーカーが比較的豊富に存在する検査項目に限定されています。また、検査項目の中には、発症初期の抗原濃度が低い場合、判定が不十分なものもあるため、検出感度の向上は非常に重要な課題となっています。このイムノクロマトの感度向上には、標識粒子の発色性が大きく影響します。すなわち、標識粒子の発色性を強くすることにより、イムノクロマトの感度を向上することが可能となります。 この様な背景の中、我々は従来標識粒子として利用されている金や白金ナノ粒子をラテックス粒子に数百~数万個担持させることにより粒子1個当たりの発色性が極めて強い金属ナノ粒子-ラテックスナノコンポジット微粒子を合成しました。さらに粒子サイズや金属ナノ粒子の担持量を最適化することでイムノクロマトの感度と検出時間を飛躍的に向上することに成功しました。本成果は、アメリカ化学会が発行するACS Applied Materials and Interfaces 誌に2018年9月5日に掲載されました。 本研究の一部は文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業(分子・物質合成)の支援により北陸先端科学技術大学院大学で実施されました。 |

<今後の展開>

本研究で合成した金属ナノ粒子-ラテックスナノコンポジット微粒子の実用化を推進していきます。また、磁性粒子の担持など新しい機能化も検討していきます。一方、この粒子は、イムノクロマトでの利用のみに留まらず多種多様な応用の可能性を持っています。今後、様々な分野での適用検討を行うことで、この粒子の新しいアプリケーションの創製に繋がることを期待しています。

図1 金ナノコンポジット微粒子(左)と白金ナノコンポジット微粒子(右)のSEM写真

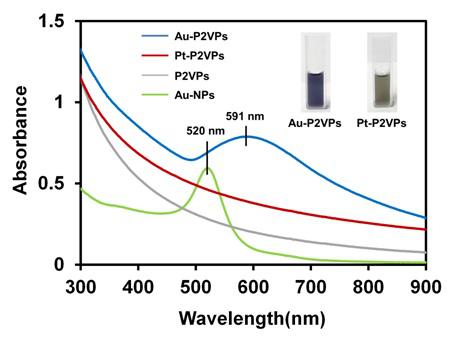

図2 金ナノコンポジット(Au-P2VP:青)と白金ナノコンポジット(Pt-P2VP:赤)の吸収スペクトル。 比較として、担体であるラテックス(P2VP:灰)および金コロイド(AuNP:緑)の吸収スペクトルもプロット。 挿入した写真は、Au-P2VPおよびPt-P2VPの水分散液。尚、Au-P2VP、Pt-P2VP、P2VP(1×109)は同じ粒子数で測定し、AuNPは100倍の粒子数(1×1011)で測定した。

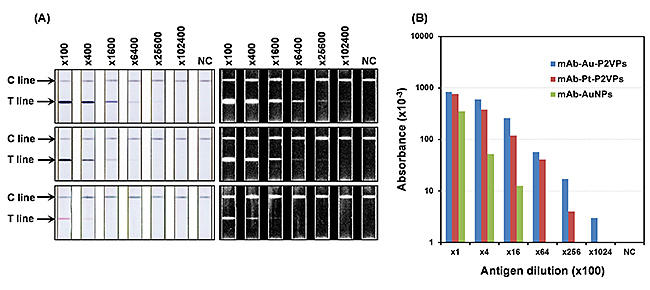

図3 (A)インフルエンザA型で評価した結果。(上)Au-P2VP、(中)Pt-P2VP、および(下)Pt-P2VPを用いたイムノクロマト(640 HAU/mlの抗原を1.0×102〜1.024×105倍に希釈)。左の列はイムノクロマトのカラー写真を示し、右の列はコントラストを強調した黒と白のネガ画像を示す。 NC、C lineおよびT lineは、それぞれネガティブコントロール、コントロールラインおよびテストラインを示す。(B)抗原希釈倍率と吸収スペクトル強度の相関を示したグラフ。

<論文>

| 掲 載 誌 | ACS Applied Materials and Interfaces |

| 論文題目 | Metal (Au, Pt) Nanoparticle-Latex Nanocomposites as Probes for Immunochromatographic Test Strips with Enhanced Sensitivity |

| 著 者 | Yasufumi Matsumura,† Yasushi Enomoto,† Mari Takahashi,‡ Shinya Maenosono‡ †新日鉄住金化学株式会社 総合研究所 ‡北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス系 物質化学領域 |

| DOI | 10.1021/acsami.8b11745 |

| 掲 載 日 | 2018年9月5日にオンライン掲載(Just Accepted Manuscript) |

<用語説明>

注)イムノクロマト

抗原抗体反応を利用した迅速検査方法。イムノクロマトは目視で結果を判定することができるため、簡便な方法として、主に細菌やウイルスなどの病原体の検出に用いられています。日本国内では、妊娠検査薬やインフルエンザ検査薬として多く利用されています。

平成30年9月21日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2018/09/21-1.html銅スズ亜鉛硫化物系ナノ粒子から環境に優しいナノコンポジット熱電材料を創製

銅スズ亜鉛硫化物系ナノ粒子から環境に優しいナノコンポジット熱電材料を創製

ポイント

- 銅スズ亜鉛硫化物系ナノ粒子を化学合成し、それを焼結することで環境に優しいサステイナブル熱電材料の創製に成功

- 若干組成が異なる2種類の銅スズ亜鉛硫化物系ナノ粒子(Cu2Sn0.85Zn0.15S3とCu2Sn0.9Zn0.1S3)を配合して焼結することで微細構造を制御し、構造及び組成と物性との関係を解明

- Cu2Sn0.85Zn0.15S3とCu2Sn0.9Zn0.1S3を9:1の比率で配合して創製したナノコンポジットは、構造や組成制御がされていない通常の銅スズ硫化物結晶に比べて約20倍の熱電変換性能を示した

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)、物質化学領域の前之園 信也 教授らは、(株)日本触媒、産業技術総合研究所と共同で、銅スズ亜鉛硫化物系ナノ粒子を化学合成し、それらをビルディングブロック(構成要素)として環境に優しい銅スズ亜鉛硫化物系ナノ構造熱電材料を創製しました。 実用化された代表的な熱電材料であるテルル化ビスマスをはじめ多くの熱電材料には、テルル、セレン、鉛といった毒性が高いあるいは資源的に希少な元素が用いられています。民生用途は安全性の担保が必須条件であり、毒性の高い材料系を用いた場合には実用化に向けての大きな障害となりかねません。そのような観点から、我々は、サステイナブルな熱電材料として金属硫化物材料に注目してきました。金属硫化物材料は比較的安価で安全、資源的にも豊富です。金属硫化物熱電材料は、これまで知られている熱電材料の主要元素であるテルルやセレンと同じ第16族元素である硫黄を用いており、熱電材料としての潜在性も高いと考えられます。 そのような背景のなか、我々の研究チームは銅スズ亜鉛硫化物系ナノ粒子を化学合成し、さらに若干組成が異なる2種類の銅スズ亜鉛硫化物系ナノ粒子(Cu2Sn0.85Zn0.15S3とCu2Sn0.9Zn0.1S3)を配合して、粒成長を抑制しながら焼結することで、それぞれの組成の銅スズ亜鉛硫化物の長所(高電気伝導率および低熱伝導率)を併せ持つようなナノコンポジットの創製に成功しました。特に、Cu2Sn0.85Zn0.15S3とCu2Sn0.9Zn0.1S3を9:1の比率で配合して創製したナノコンポジットはZT = 0.64(@670K)を達成しました。この値は通常のCTS(Cu2SnS3)結晶の約20倍です。 |

<今後の展開>

本研究は、高性能銅硫化物系熱電材料の創製に向けての大きな第一歩となります。今後はCu2SnS3系だけでなく、テトラヘドライト(Cu12Sb4S13)系など様々な銅硫化物系ナノ粒子を化学合成し、それらナノ粒子を複数種類配合して焼結することで、更なるZT の向上を図ります。最終的には、エネルギーハーベスティングに資することができるサステイナブル熱電材料の実用化を目指します。

図1 Cu2Sn0.85Zn0.15S3とCu2Sn0.9Zn0.1S3を9:1の比率で配合して創製したナノコンポジット。(左)Cu2Sn0.85Zn0.15S3ホストの内部にCu2Sn0.9Zn0.1S3ナノ粒子が凝集した状態で島構造を形成しているナノコンポジット。(右)Cu2Sn0.85Zn0.15S3ホストの内部にCu2Sn0.9Zn0.1S3ナノ粒子が良く分散した状態で島構造を形成しているナノコンポジット。

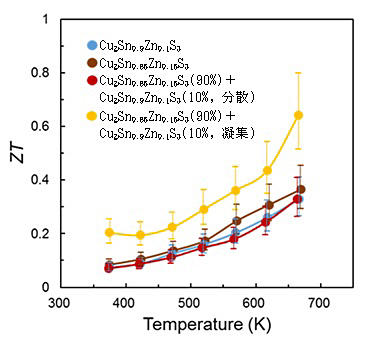

図2 ZT の温度依存性。●、●、●、及び●は、それぞれ、Cu2Sn0.9Zn0.1S3、Cu2Sn0.85Zn0.15S3、Cu2Sn0.85Zn0.15S3ホスト(90%)の内部にCu2Sn0.9Zn0.1S3ナノ粒子(10%)が良く分散した状態で島構造を形成しているナノコンポジット、Cu2Sn0.85Zn0.15S3ホスト(90%)の内部にCu2Sn0.9Zn0.1S3ナノ粒子(10%)が凝集した状態で島構造を形成しているナノコンポジット。

<論文>

| 掲 載 誌 | ACS Applied Nano Materials |

| 論文題目 | "Enhancement of the thermoelectric figure of merit in blended Cu2Sn1-xZnxS3 nanobulk materials" |

| 著 者 | Wei Zhou,1 Pratibha Dwivedi,1 Chiko Shijimaya,1 Mayumi Ito,2 Koichi Higashimine,2 Takeshi Nakada,1 Mari Takahashi,1 Derrick Mott,1 Masanobu Miyata,1 Michihiro Ohta,3 Hiroshi Miwa,4 Takeo Akatsuka,4 and Shinya Maenosono1* 1 北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス系 物質化学領域 2 北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアルテクノロジーセンター 3 産業技術総合研究所 4 株式会社日本触媒 |

| DOI | https://doi.org/10.1021/acsanm.8b01017 |

| 掲 載 日 | 8月22日にオンライン掲載 |

平成30年8月23日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2018/08/23-1.html銅スズ硫化物系ナノ粒子から環境に優しいナノ構造熱電材料を創製

銅スズ硫化物系ナノ粒子から環境に優しいナノ構造熱電材料を創製

ポイント

- 銅スズ硫化物系ナノ粒子を化学合成し、それを焼結することで環境に優しいナノ構造熱電材料の創製に成功

- ナノ粒子の粒成長を抑制しながら焼結することで微細構造と組成を制御し、構造及び組成と物性との関係を解明

- 創製したナノ構造熱電材料は、構造や組成制御がされていない通常の銅スズ硫化物結晶に比べて約10倍の熱電変換性能を示し、サステイナブルな熱電材料の実用化へ向けた大きな一歩

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)、物質化学領域の前之園 信也教授らは、(株)日本触媒、産業技術総合研究所と共同で、銅スズ硫化物系ナノ粒子を化学合成し、それらをビルディングブロック(構成要素)として環境に優しい銅スズ硫化物系ナノ構造熱電材料を創製しました。このように、化学的アプローチによって熱電材料のナノ構造を精密に制御し、熱伝導率と電気伝導率を独立に調節することで熱電変換効率を向上させる方法は他の熱電材料にも適用できるため、高い熱電変換効率を有したサステイナブルな熱電材料の実現への有効な手段の一つとして期待されます。 実用化された代表的な熱電材料であるテルル化ビスマスをはじめ多くの熱電材料には、テルル、セレン、鉛といった毒性が高いあるいは資源的に希少な元素が用いられています。民生用途は安全性の担保が必須条件であり、毒性の高い材料系を用いた場合には実用化に向けての大きな障害となりかねません。そのような観点から、我々は、サステイナブルな熱電材料として金属硫化物材料に注目してきました。金属硫化物材料は比較的安価で安全、資源的にも豊富です。金属硫化物熱電材料は、これまで知られている熱電材料の主要元素であるテルルやセレンと同じ第16族元素である硫黄を用いており、熱電材料としての潜在性も高いと考えられます。 一方、熱電変換効率を表す指標である無次元性能指数 ZT を向上させる一つの方法論として"ナノ欠陥構造制御"があります。ナノ欠陥構造制御を行うためのアプローチの一つに、化学合成したナノ粒子をビルディングブロックとして用いてマルチスケール欠陥構造を有する熱電材料を創製しようという試みが近年注目を集めています。バルク結晶をボールミリング法等によって粉砕しナノ粉末を得て、それらを焼結することでナノメートルサイズの結晶粒界を有する熱電材料が作製されてはいるものの、このようなトップダウン式の手法では原子・ナノスケールの精密な構造制御は困難でした。一方、不純物元素や格子欠陥が導入された均一かつ単分散なナノ粒子を、形状や粒径を制御しながら精密に化学合成し、それらをパルス通電加圧焼結法などによって焼結することで、マルチスケール欠陥構造を有する熱電材料をボトムアップ式に創製できます。 |

<今後の展開>

本研究は、マルチスケール欠陥構造を有する高性能銅硫化物系熱電材料の創製に向けての大きな第一歩となります。今後はCu2SnS3系だけでなく、テトラヘドライト(Cu12Sb4S13)系など様々な銅硫化物系ナノ粒子を化学合成し、それらナノ粒子を複数種類配合して焼結することで、パワーファクターの向上と格子熱伝導率の低減を同時に達成し、更なるZTの向上を図ります。最終的には、エネルギーハーベスティングに資することができるサステイナブル熱電材料の実用化を目指します。

図1 (a,b) CTS 及び (c-f) ZnドープCTS ナノ粒子の透過型電子顕微鏡像:(a)閃亜鉛鉱型CTSナノ粒子、(b) ウルツ鉱型CTSナノ粒子、(c) Cu2Sn0.95Zn0.05S3ナノ粒子、(d) Cu2Sn0.9Zn0.1S3ナノ粒子、(e) Cu2Sn0.85Zn0.15S3ナノ粒子、(f) Cu2Sn0.8Zn0.2S3ナノ粒子。

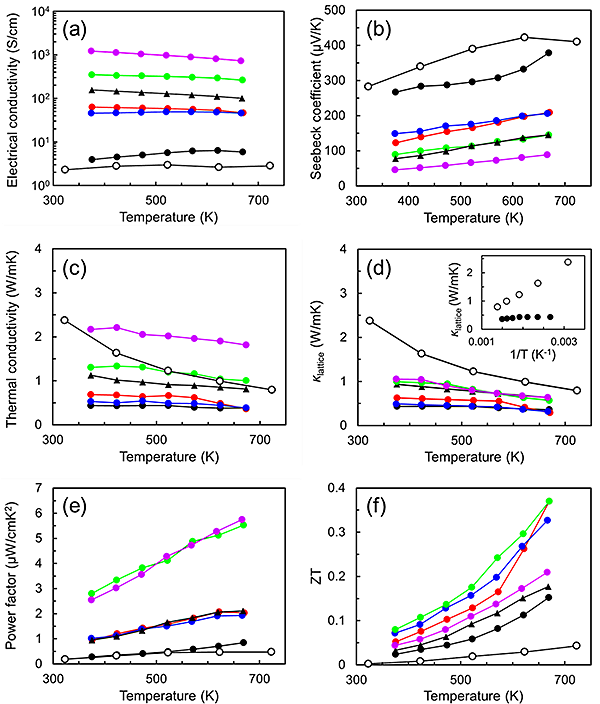

図2 (a) 電気伝導率、(b) ゼーベック係数、(c) 熱伝導率、(d) 格子熱伝導率、(e) パワーファクター、(f) ZT。 ▲、●、●、●、●及び●は、それぞれ、図1a-fのナノ粒子をパルス通電加圧焼結することによって作製したペレットのデータを表す。○はナノ構造を持たないCTSバルク結晶の値である(Y. Shen et al., Sci. Rep. 2016, 6, 32501)。(b)の挿入図は、●と○の格子熱伝導率データを温度の逆数(T -1)に対してプロットした図である。ナノ構造制御されたCTSでは格子熱伝導率がT -1に依存していないことから、フォノンが効率的に散乱されていることを示している。

<論文>

| 掲 載 誌 | Applied Physics Letters |

| 論文題目 | "Sustainable thermoelectric materials fabricated by using Cu2Sn1-xZnxS3 nanoparticles as building blocks" |

| 著 者 | Wei Zhou,1 Chiko Shijimaya,1 Mari Takahashi,1 Masanobu Miyata,1 Derrick Mott,1 Mikio Koyano,1 Michihiro Ohta,2 Takeo Akatsuka,3 Hironobu Ono3 and Shinya Maenosono1* 1 北陸先端科学技術大学院大学 2 産業技術総合研究所 3 株式会社日本触媒 |

| DOI | 10.1063/1.5009594 |

| 掲 載 日 | 2017年12月29日にオンライン掲載 |

平成30年1月4日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2018/01/04-1.html磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を用いて、従来分離が難しかった細胞小器官(オートファゴソームなど)の新たな分離法の開発に成功

磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を用いて、従来分離が難しかった

細胞小器官(オートファゴソームなど)の新たな分離法の開発に成功

ポイント

- これまで分離が難しかった細胞小器官を磁気分離するためのプローブとして、粒径約15 nmで単分散なAg/FeCo/Agコア/シェル/シェル型磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を創製した。

- ハイブリッドナノ粒子を哺乳動物細胞に取り込ませ、培養時間を変化させた際、ナノ粒子が細胞内のどの部分に局在するかということをAgコアのプラズモン散乱を利用して可視化することに成功した。

- 培養時間が30分~2時間の間でハイブリッドナノ粒子がオートファゴソームに局在することがわかったため、オートファゴソームをターゲットとして、適切な時間帯で細胞膜を破砕して磁気分離を行うことでオートファゴソームの分離に成功した。

- 単離したオートファゴソームをプロテオミクス/リピドミクス解析に供することで、オートファジーの機能欠損による疾患の創薬へと展開できる可能性がある。

- リガンド結合ハイブリッドナノ粒子を用いた汎用的かつ高選択的な細胞小器官分離技術へと拡張することで、基礎生物学上重要な発見を導く可能性があるほか、肥満や老化を防止する医療技術へと繋がることも期待される。

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)、物質化学領域の前之園 信也 教授らは、東京大学、金沢大学ほかと共同で、独自開発の磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を用いてオートファゴソームのイメージングと磁気分離に成功しました。この手法は、これまで分離が困難であった他の細胞小器官へ拡張可能なため、新たな細胞小器官分離法としての応用が期待されます。 2013年のノーベル生理学・医学賞は、「小胞輸送の分子レベルでの解析と制御メカニズムの解明」という功績に対して、米国の3名の研究者に贈られました。また、2016年のノーベル生理学・医学賞は、「オートファジー注1)の分子レベルでのメカニズムの解明」の功績に対して、東京工業大学・大隅 良典 栄誉教授に贈られたことはまだ記憶に新しいところです。これらの研究はいずれも"細胞内物質輸送"に関するものでした。細胞内物質輸送には多種多様な細胞小器官注2)が関与しており、それらの機能は細胞小器官に存在するタンパク質や脂質によって制御されています。従って、細胞小器官の機能を理解するためには、そこに存在するタンパク質/脂質を調べることが必要不可欠です。そのための有力な手段の一つとして、タンパク質/脂質が機能している小器官ごと単離して解析するという方法があります。細胞小器官の一般的な単離法には超遠心分離注3)がありますが、比重に差が無い異種の小器官の分離は困難であることに加え、分離工程が煩雑で手間がかかるほか、表在性タンパク質注4)の脱離や変性が問題となる場合もあるため、新たな分離法の開発が望まれています。 本成果は、アメリカ化学会が発行するオープンアクセスジャーナルであるACS Omega誌に2017年8月25日に掲載されました。 |

<今後の展開>

単離したオートファゴソームをプロテオミクス/リピドミクス解析に供することで、これまでとは異なる視点からオートファジーを俯瞰でき、オートファジーの機能欠損による疾患の創薬へと展開できる可能性があります。また、ハイブリッドナノ粒子表面に所望のリガンドを結合させることによって、目的の細胞小器官への受容体を介したターゲティングが可能なナノ粒子を作製し、そのリガンド結合ナノ粒子を用いて標的細胞小器官を高選択的に単離する技術を確立することで、基礎生物学上重要な発見を導く可能性があります。さらに、肥満や老化を防止する医療技術へと繋がることも期待されます。

図1 磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を哺乳動物細胞にトランスフェクションした後、培養時間(図中右に行くに従って培養時間が長いことを意味する)とともにナノ粒子の局在が初期エンドソーム(early endosome)、オートファゴソーム(autophagosome)、オートファゴリソソーム(autophagolysosome)へと移行する様子をプラズモン散乱を利用した共焦点顕微鏡イメージングで確認でき、各々の時間帯で磁気分離を行うとそれぞれ異なる種類の細胞小器官を分離することが可能であることを示した図。

<論文>

| 掲載誌: | ACS Omega |

| 論文題目: | "Magnetic Separation of Autophagosomes from Mammalian Cells using Magnetic-Plasmonic Hybrid Nanobeads"(磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を用いた哺乳動物細胞からのオートファゴソームの磁気分離) |

| 著者: | Mari Takahashi,1 Priyank Mohan,1 Kojiro Mukai,2 Yuichi Takeda,3 Takeo Matsumoto,4 Kazuaki Matsumura,1 Masahiro Takakura,5 Hiroyuki Arai,2 Tomohiko Taguchi,6 Shinya Maenosono1* 1北陸先端科学技術大学院大学 2東京大学大学院薬学系研究科 衛生化学教室 3大阪大学大学院医学系研究科 4金沢大学医薬保健研究域医学系 5金沢医科大学産科婦人科 6東京大学大学院薬学系研究科 疾患細胞生物学教室 |

| DOI: | 10.1021/acsomega.7b00929 |

| 掲載日: | 2017年8月25日 |

<用語解説>

注1)オートファジー

オートファジー(Autophagy)は、細胞が持っている、細胞内のタンパク質を分解するための仕組みの一つ。自食とも呼ばれる。酵母からヒトにいたるまでの真核生物に見られる機構であり、細胞内での異常なタンパク質の蓄積を防いだり、過剰にタンパク質合成したときや栄養環境が悪化したときにタンパク質のリサイクルを行ったり、細胞質内に侵入した病原微生物を排除することで生体の恒常性維持に関与している。

注2)細胞小器官

細胞の内部で特に分化した形態や機能を持つ構造の総称。細胞内器官やオルガネラとも呼ばれる。細胞小器官が高度に発達していることが、真核細胞を原核細胞から区別している特徴の一つである。

注3)超遠心分離

数万G(重力加速度)以上の遠心力をかける遠心分離法。

注4)表在性タンパク質

疎水性相互作用、静電相互作用など共有結合以外の力によって脂質二重層または内在性膜タンパク質と一時的に結合しているタンパク質。

注5)超常磁性

強磁性体やフェリ磁性体のナノ粒子に現れる。磁性ナノ粒子では磁化の向きが温度の影響でランダムに反転しうる。この反転が起こるまでの時間をネール緩和時間という。外場の無い状態で、磁性ナノ粒子の磁化測定時間がネール緩和時間よりもずっと長い時、磁化は平均してゼロであるように見える。この状態を超常磁性という。

注6)エンドサイトーシス

細胞が細胞外の物質を取り込む過程の一つ。細胞に必要な物質のあるものは極性を持ちかつ大きな分子であるため、疎水性の物質から成る細胞膜を通り抜ける事ができない、このためエンドサイトーシスにより細胞内に輸送される。

注7)オートファゴソーム

オートファジーの過程で形成される二重膜構造を有した袋状の細胞小器官。他の細胞小器官やタンパク質などを囲い込んだ後、リソソームと融合することで内容物を消化する。

注8)プラズモン

プラズマ振動の量子であり、金属中の自由電子が集団的に振動して擬似的な粒子として振る舞っている状態をいう。金属ナノ粒子ではプラズモンが表面に局在することになるので、局在表面プラズモンとも呼ばれる。

注9)トランスフェクション

人為的にDNAやウイルスなどを細胞に取り込ませる手法。

注10)プラズモン散乱イメージング

局在表面プラズモン共鳴に起因した光散乱を利用したイメージング。共焦点顕微鏡を用いたバイオイメージングでは一般的に蛍光色素が用いられるが、長時間観察では光退色が問題となる。しかし、プラズモン散乱を用いたイメージングでは光退色の心配がない。

注11)蛍光免疫染色

抗体に蛍光色素を標識しておき、抗原抗体反応の後で励起光を照射して蛍光発光させ、共焦点顕微鏡などで観察することによって本来不可視である抗原抗体反応(免疫反応)を可視化するための組織化学的手法。

注12)初期エンドソーム

初期エンドソームは、エンドサイトーシスされた物質を選別する場として機能する細胞小器官である。エンドサイトーシスによって細胞内へと取り込まれた物質は、まず細胞辺縁部に存在する初期エンドソームへと輸送される。初期エンドソームを起点として、分解される物質は分解経路へと、細胞膜で再利用される物質はリサイクリング経路へと選別されていく。

注13)オートファゴリソソーム

オートファゴソームとリソソームの融合によってできる細胞小器官。

注14)ウェスタンブロッティング

電気泳動によって分離したタンパク質を膜に転写し、任意のタンパク質に対する抗体でそのタンパク質の存在を検出する手法。

注15)LC3-II

LC3はオートファゴソームマーカーとして広く知られている。オートファジーが開始されると、LC3はプロペプチドとして発現し、直ちにC末端が切断されて細胞質型のLC3-Ⅰとなる。LC3-ⅠのC末端にホスファチジルエタノールアミンが付加され、膜結合型のLC3- IIへ変換する。LC3- IIはオートファゴソーム膜へと取り込まれて安定に結合するため、哺乳動物におけるオートファゴソーム膜のマーカーとして用いられている。

平成29年8月25日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2017/08/25-1.html画像処理と電子顕微鏡を組み合わせて原子レベルでの物質の不思議を発見する

画像処理と電子顕微鏡を組み合わせて

原子レベルでの物質の不思議を発見する

ナノ物性顕微探索研究室

Laboratory on Microscopic Nano-Characterization

講師:麻生 浩平(ASO Kohei)

E-mail:

[研究分野]

原子スケール材料解析

[キーワード]

無機材料、固体物性、ナノ物質、ナノ計測、計測技術、画像処理、電子顕微鏡

研究を始めるのに必要な知識・能力

研究テーマと真剣に向き合う意思、周囲の声を聞き入れる素直さ、研究を進める日々を楽しむ気持ちが大切です。固体材料、電子顕微鏡、画像処理、確率統計のいずれかへの興味があると良いです。知識があればなお良いですが、必須ではありません。

この研究で身につく能力

一連の研究(材料の知識獲得、電子顕微鏡の操作技術、Pythonによる画像処理、結果の解釈、文章化、自研究室や他研究室とのディスカッション、成果としてのまとめ)を通じて、各項目の技術と知識、および研究をやり通す経験が身につきます。

一般的な技術としては、自分の考えを掘り下げて分かりやすく表現できるよう、文章力の向上に重点を置きます。進捗報告会など、日々の研究に関する交流を文章によって行います。将来的に、企業や大学において書類をまとめる際や、近年成長が目覚ましい生成AIを思い通りに動かすうえで、文章力は重要だと考えています。

【就職先企業・職種】 電気・材料メーカー、材料分析会社、大学の研究者や技術職員など

研究内容

原子レベルで起こる物質の不思議なふるまいを発見するために、画像処理と電子顕微鏡を駆使した手法開発を進めています。電子顕微鏡データは、そのままでは単なる数値の配列です。画像処理による解析を通して初めて、粒子サイズ、結晶構造、原子位置といった有益な情報が得られます1,2。また、最近では、動作中のデバイスの動画観察にも取り組んでいます3。時刻ごとの多数の画像で構成される動画を効率的に解析するうえでも、画像処理は欠かせません。

具体的な研究テーマとして、以下が挙げられます。

1. リチウムイオン電池材料の動作下ナノ解析

2. ナノ粒子を統計的・3次元的に解析する手法開発

3. 原子位置を精密解析する手法開発1−3

ここでは3に絞って紹介します。

原子位置を精密解析する手法開発

図1aは、棒状の金ナノ粒子の電子顕微鏡像です。像で明るく見える点は、奥行き方向にならぶ金原子の列です。一見すると、輝点は画像内で規則正しく並んでいるように見えますが、これが本当かを解析しました。

規則正しい周期位置からの原子のずれ、つまり原子変位を測定しました。従来の方法では、変位量が小刻みに変化して見えます (図1b)。これは原子変位の情報ではなく、解析の邪魔をする統計ノイズ成分です。

そこで、信号処理手法のひとつであるガウス過程回帰を用いることで、原子変位の情報を抽出することに成功しました(図1c)。測定可能な最小の原子変位は0.7 pm(ピコメートル、1兆分の1メートル)ときわめて小さく、材料のなかで生じる2.4 pmの原子変位を検出することに成功しました。

解析によって、粒子の先端部分に位置する原子列は、軸に沿って外側へと変位していることが発見されました。考察の結果、棒状粒子の先端と胴体で曲率が異なるため表面張力に差が生じ、局所的な変位が生じると示唆されました1。

図1 (a) 金ナノロッドの電子顕微鏡像。奥行き方向にならぶ金原子の列が明るい点として見えています。(b) 従来手法で測定した原子変位と (c) データ科学で処理した原子変位。原子が正常な位置から左にずれるほど暗い青色、右にずれるほど明るい黄色で示されます。

主な研究業績

- K. Aso, J. Maebe, XQ. Tran, T. Yamamoto, Y. Oshima, and S. Matsumura, “Subpercent Local Strains due to the Shapes of Gold Nanorods Revealed by Data-Driven Analysis”, ACS Nano 15 (2021) 12077

- K. Aso, H. Kobayashi, S. Yoshimaru, XQ. Tran, M. Yamauchi, S. Matsumura, and Y. Oshima, “Singular behaviour of atomic ordering in Pt–Co nanocubes starting from core–shell configurations”, Nanoscale 14 (2022) 9842

- J. Liu, J. Zhang, K. Aso, T. Arai, M. Tomitori, and Y. Oshima, “Estimation of local variation in Young’s modulus over a gold nanocontact using microscopic nanomechanical measurement methods”, Nanotechnology 36 (2025) 015703

使用装置

走査透過電子顕微鏡、解析用ワークステーションPC、集束イオンビームつき走査電子顕微鏡、電子顕微鏡用特殊ホルダー、電気化学測定装置、グローブボックス

研究室の指導方針

共同研究を活発に行っています。責任をもって自らの研究を進め、研究協力者も納得できる成果を挙げれば、自信につながります。加えて、自らの好みや賛否にとらわれず、多種多様な考えを受け止める幅広い視野が育まれます。個々の研究内容については、日常的に議論をおこない、必要があれば柔軟に軌道修正します。当初は想像しなかった面白いテーマが見つかるのも魅力です。学生の皆さんが大学院を終えるとき、研究を通して「ベストを尽くし、満足いく成果を挙げ、入学当初は想像もできない良い未来を迎えられた」と思えるよう、最大限サポートします。

[研究室HP] URL:https://www.jaist-oshima-labo.com/

物質化学フロンティア研究領域の都教授がCell Reports Physical Science編集諮問委員会に就任

物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎教授が米国Cell Press社が刊行する国際学術誌 Cell Reports Physical Scienceの編集諮問委員会(Editorial Board of Advisors, EAB)委員に就任しました。

Cell Reports Physical Scienceは、物理科学分野と生命科学分野の学際的研究を対象とした国際的ジャーナルであり、特にナノ材料の生物医学応用やライフサイエンスとの融合領域における注目度の高い成果を発表しています。EABは、今後の研究分野の方向性や新進気鋭の研究者の推薦など、学術誌の戦略的運営に助言を行う役割を担っています。

都教授は、ナノバイオテクノロジーやドラッグデリバリーシステム、さらには「リビングドラッグ」と呼ばれる微生物を活用する次世代治療法の開発など、幅広い先端研究を推進しています。すでにCell Press社の国際誌 iScience においても編集諮問委員を務めており、今回の就任はその国際的評価と研究の学際性が改めて認められたものです。

今後も国際的な研究交流と学術誌運営への積極的な貢献を通じて、世界の科学と医療の発展に寄与することが期待されます。

詳細:https://www.cell.com/cell-reports-physical-science/advisory-board

令和7年10月29日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2025/10/29-3.htmlリチウムイオン電池の劣化原因をナノスケールで可視化 ― 新手法「ケプストラム照合解析」で電池現象の解明に貢献 ―

|

北陸先端科学技術大学院大学 東京科学大学 |

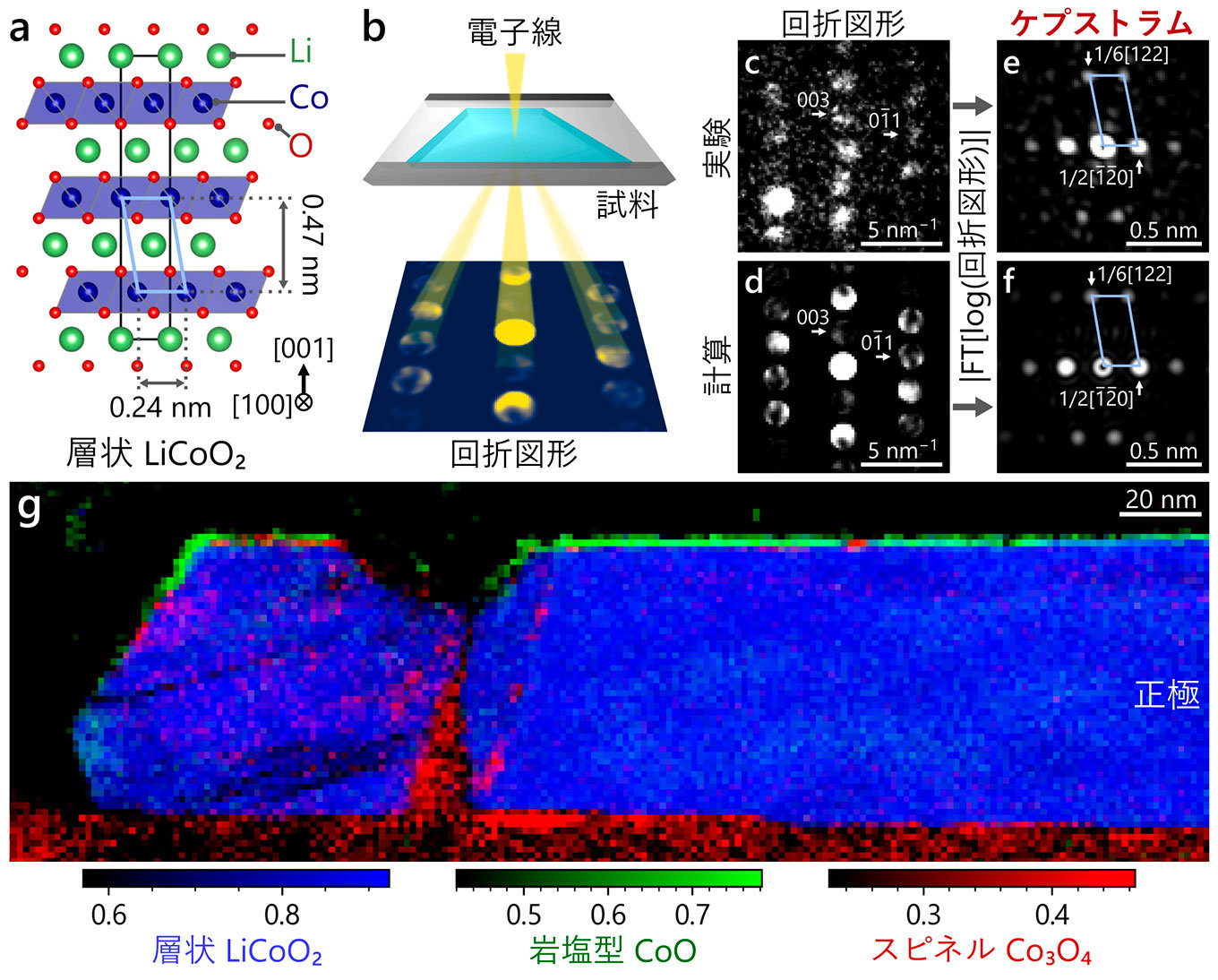

リチウムイオン電池の劣化原因をナノスケールで可視化

― 新手法「ケプストラム照合解析」で電池現象の解明に貢献 ―

【ポイント】

- リチウムイオン電池の劣化につながる正極の結晶構造変化をナノメートルスケールで可視化

- 新開発の「ケプストラム照合解析」により、高空間分解能・広視野・低損傷を同時に実現

- 電池劣化の原因となる界面での構造変化を解明し、高性能電池開発への貢献に期待

| 北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアル・デバイス研究領域の麻生浩平講師、掛谷尚史大学院生(博士後期課程)、土田拓夢大学院生(博士前期課程)、大島義文教授、東京科学大学 物質理工学院応用化学系の伊藤広貴大学院生(博士前期課程)(研究当時)、淺野翔大学院生(博士後期課程)(研究当時)、渡邊健太助教、平山雅章教授、物質・材料研究機構 マテリアル基盤研究センターの三石和貴副センター長、木本浩司センター長、蓄電池基盤プラットフォームの篠田啓介エンジニア、エネルギー・環境材料研究センターの増田卓也センター長の研究グループは、リチウムイオン電池の結晶構造変化をナノメートル (nm:10億分の1メートル)スケールで可視化する新手法「ケプストラム照合解析」を確立しました。 新手法によって、従来の分析手法では困難だった、高空間分解能(約1 nm)・広視野(数百nm)・試料低損傷の三点を同時に実現しました。そして、この手法をエピタキシャル薄膜*1として作製したコバルト酸リチウム(LiCoO2)正極に応用することで、電解質との界面付近において、電池劣化の原因となるナノスケールの構造変化を可視化することに成功しました。今回、開発された手法は、電池における構造変化の理解を加速することで、電池の劣化原因解明や高性能化に役立つと期待されます。 本研究成果は、2025年10月21日(米国東部標準時間)に科学雑誌「Nano Letters」誌のオンライン版で公開されました。 |

【研究概要】

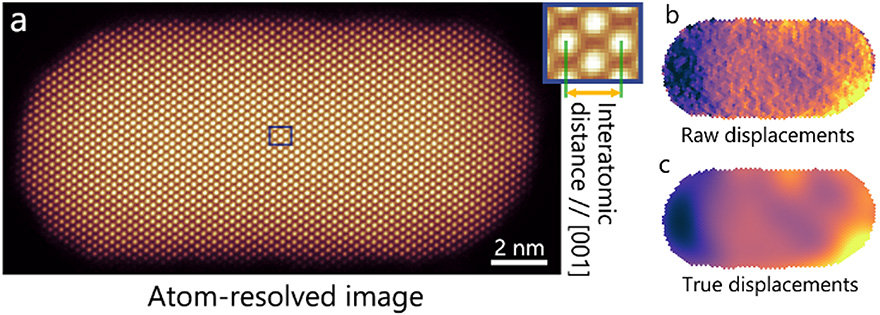

スマートフォンや電気自動車にはリチウムイオン電池(LIB)が欠かせません。その正極として広く用いられている材料が、層状の結晶構造(原子の並び方)を有するリチウム遷移金属酸化物(以下、層状正極)です。LIBの長時間稼働を実現するには、より高電圧で動かすことが重要となります。一方、高電圧で充放電を繰り返すと、液体電解質と接する界面において、層状正極がスピネル構造や岩塩構造*2に変化して、LIBの劣化を引き起こします。界面を起点として数nm のスケールで進行する構造変化を理解するために、解析が求められてきました。

従来の光やX線を使った観察では、空間分解能が数十〜数百nmに限られます。電子顕微鏡なら原子スケールで観察できますが、観察視野が約50×50 nm2に制限される課題と、多量の電子照射によって観察中に試料が損傷する課題がありました。つまり、「ナノ空間分解能」「広視野」「低試料損傷」の三つを両立して、層状正極の構造を解析できる手法がありませんでした。

本研究グループでは、層状正極の代表例であるコバルト酸リチウム(LiCoO2)の構造(図1a)を調べるために、先進的な電子顕微鏡手法の一つである走査ナノビーム電子回折*3に注目しました (図1b)。これは、直径約1 nmの電子線をスキャンさせながら試料に照射し、結晶構造を反映する電子回折図形を得て、高速カメラに記録する手法です。高電圧で100サイクル充放電させたエピタキシャルLiCoO2について、あるスキャン位置での回折図形(図1c)と、結晶構造モデルから計算した回折図形(図1d)とで差異が認められます。電子回折図形には、結晶構造の情報に加えて、試料の厚さや僅かな傾きに依存するスポットの強度変化が含まれるため、比較が困難です。

そこで、音声信号処理で用いられるケプストラム解析*4に着目しました。ケプストラムは、回折図形の強度を対数変換してフーリエ変換し、その振幅を得ることで求められます。実験と計算のケプストラム(図1e、f)では、試料の厚さや傾きを反映する成分は中心スポットに、結晶構造の周期性を反映する成分は周囲のスポットにそれぞれ分離されます。構造由来のスポットは実験と計算でよく一致するため、この領域が層状構造だと分かります。この一致度は、相互相関関数(2つの画像が似ているほど高い値を示す関数)を用いることで、数値として評価できます。層状構造に加えて、スピネルや岩塩構造についても同様の解析を行い、試料各位置での構造を調べました。独自に開発した一連の解析を「ケプストラム照合解析」と名付けました。

結晶構造の合成マップ(図1g)では、LiCoO2正極の大部分はもとの層状構造を保持していましたが、電解質との界面から正極側へ約3 nmにかけてスピネル・岩塩構造が観察されました。本手法は、約1 nmの高空間分解能と、正極の内部と界面の両方をカバーする約300×100 nm2の広視野を同時に達成しました。さらに、原子分解能電子顕微鏡など電子線を多用する他の手法と比べ、本手法の照射量は2ケタ以上低いことが分かりました。観察中の試料損傷を低減でき、従来手法よりも信頼性の高い結果が得られます。

界面での構造変化に対して、LiCoO2正極を別の物質でコーティングして保護する対策や、異なる元素をわずかに添加する対策が提案されています。さらに、次世代デバイスとして注目を集めている全固体LIBでも、ナノスケールの構造変化が生じると報告されています。今後、本手法を活用することで、劣化メカニズムの詳細な解明や、コーティングや添加などの効果の検証を計画しています。本成果は、LIBの現象解明を目指す学術研究や、高性能LIB開発に広く貢献すると期待されます。

| 図1(a)[100]方位から見た層状LiCoO2の結晶構造モデル。(b)走査ナノビーム電子回折の模式図。(c)実験と(d)計算の電子回折図形。(e)実験と(f)計算のケプストラム。中心以外の明るいスポットが結晶構造に由来します。(g)結晶構造の合成マップ。青、緑、赤色が強いほど、層状、岩塩、スピネル構造であることを示します。 |

【研究資金】

本研究の一部は、日本学術振興会(JSPS) 科研費(JP22K14473、JP25K18108、JP24H00042)、科学技術振興機構(JST) 革新的GX技術創出事業(GteX)プログラム(JPMJGX23S5、JPMJGX23S6)、同 戦略的創造研究推進事業 先端的低炭素化技術開発(ALCA)、物質・材料研究機構(NIMS) 連携拠点推進制度、三谷研究開発財団、澁谷学術文化スポーツ財団、池谷科学技術振興財団、中部電気利用基礎研究振興財団、旭硝子財団、北陸先端科学技術大学院大学 研究拠点形成支援事業の支援を受けて実施されました。本研究の一部は、NIMS蓄電池基盤プラットフォーム、マテリアル先端リサーチインフラ(JPMXP1222JI0007、JPMXP1223JI0012、JPMXP1224JI0005)にて実施されました。

【論文情報】

| 雑誌名 | Nano Letters |

| 論文名 | Low-Dose Nanoscale Visualization of Crystal Phases in Epitaxial Cathodes via Cepstral Matching of Scanning Nanobeam Electron Diffraction |

| 著者 | Kohei Aso, Takafumi Kakeya, Takumu Tsuchida, Hiroki Ito, Sho Asano, Kenta Watanabe, Kazutaka Mitsuishi, Koji Kimoto, Keisuke Shinoda, Takuya Masuda, Masaaki Hirayama, and Yoshifumi Oshima |

| 掲載日 | 2025年10月21日 |

| DOI | 10.1021/acs.nanolett.5c03692 |

【用語説明】

目的の物質を、基板の結晶構造に合わせて成長させた薄膜。本研究ではチタン酸ストロンチウム(SrTiO3)(111)基板上に成長させたLiCoO2薄膜を用いています。結晶方位や露出表面を制御できるため、通常の粉末多結晶正極よりも観察が容易になります。

おおむね、層状LiCoO2からリチウム(Li)が抜けて、そこに一部のコバルトが入り込んだ構造。層状構造ではLiイオンが(003)面内を2次元的に移動できますが、スピネル構造や岩塩構造ではその経路が失われるため、Liイオン伝導性が低下します。さらに、一度これらの構造に変化すると層状構造には戻りにくくなります。そのため、高電圧で充放電を繰り返すとLIBの劣化につながります。特に、充電の最大電圧が4.2V(vs Li/Li+)超えたときに現れやすいです。

細く絞った電子線を試料上で走査し、各位置で電子回折図形を記録する手法。回折波の配置を解析することで、試料の結晶構造を求めることができます。実空間2次元と逆空間2次元に対する強度を示す、複雑かつ膨大な4次元データが得られるため、適切なデータ処理を施して情報を抽出する必要があります。

音声を解析するために開発された、信号の細かく変化する成分となだらかに変化する成分を分離する信号処理手法。音声分野では、声帯での原音成分と、口や鼻での共鳴によって原音から変化した成分とを分離する目的で用いられます。

令和7年10月28日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/10/28-2.html「世界で最も影響力のある科学者トップ2%」に本学から8名の教員が選出

エルゼビア社(寄稿者:スタンフォード大学John P.A. Ioannidis教授)が2025年9月19日に更新・発表した、科学分野で影響度の高い科学者を特定する「標準化された引用指標に基づく科学著者データベース"Updated science-wide author databases of standardized citation indicators"」の最新版において、本学から「単年(single recent year)」区分(2024年)で8名(「生涯(career-long)」区分で10名)の在籍教員が選出されました。

このリストは、エルゼビア社が提供する抄録・索引データベースScopusに基づき、22の科学分野と174のサブ分野において、5本以上の論文を発表した世界中の科学者を対象としたもので、各サブ分野で被引用数の上位2%に該当する研究者が毎年選出されています。

2024年単一年度(single recent year)区分 8名 ※研究領域順

| 氏名、英語表記 | 研究領域 | ランクされたサブ分野 |

| クサリ 准教授 Koohsari, Mohammad Javad |

創造社会デザイン | Public Health| Urban & Regional Planning |

| 藤﨑 英一郎 教授 Fujisaki, Eiichiro |

コンピューティング科学 | Artificial Intelligence & Image Processing| Networking & Telecommunications |

| 上田 純平 准教授 Ueda, Jumpei |

物質化学フロンティア | Applied Physics| Nanoscience & Nanotechnology |

| 栗澤 元一 教授 Kurisawa, Motoichi |

物質化学フロンティア | Biomedical Engineering| Polymers |

| 後藤 和馬 教授 Gotoh, Kazuma |

物質化学フロンティア | Inorganic & Nuclear Chemistry| Nanoscience & Nanotechnology |

| 長尾 祐樹 教授 Nagao, Yuki |

物質化学フロンティア | Energy| Polymers |

| 西村 俊 准教授 Nishimura, Shun |

物質化学フロンティア | Organic Chemistry| Physical Chemistry |

| 山口 政之 教授 Yamaguchi, Masayuki |

物質化学フロンティア | Polymers| Materials |

生涯(Career)区分 10名 ※研究領域順

| 氏名、英語表記 | 研究領域 | ランクされたサブ分野 |

| ヒュン ナム ヤン教授 Van-Nam, Huynh |

共創インテリジェンス | Artificial Intelligence & Image Processing| Operations Research |

| 藤﨑 英一郎 教授 Fujisaki, Eiichiro |

コンピューティング科学 | Artificial Intelligence & Image Processing| Networking & Telecommunications |

| 浅野 文彦 准教授 Asano, Fumihiko |

人間情報学 | Industrial Engineering & Automation| Design Practice & Management |

| 上田 純平 准教授 Ueda, Jumpei |

物質化学フロンティア | Applied Physics| Nanoscience & Nanotechnology |

| 栗澤 元一 教授 Kurisawa, Motoichi |

物質化学フロンティア | Biomedical Engineering| Polymers |

| 長尾 祐樹 教授 Nagao, Yuki |

物質化学フロンティア | Energy| Polymers |

| 松村 和明 教授 Matsumura, Kazuaki |

物質化学フロンティア | Biomedical Engineering| Polymers |

| 山口 政之 教授 Yamaguchi, Masayuki |

物質化学フロンティア | Polymers| Materials |

| 前之園 信也 教授 Maenosono, Shinya |

ナノマテリアル・デバイス | Applied Physics| Chemical Physic |

| 芳坂 貴弘 教授 Hohsaka, Takahiro |

バイオ機能医工学 | General Chemistry| Organic Chemistry |

【参照サイト】

[Elsevier Data Repository]

August 2025 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators"

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/8

Published: 19 September 2025

DOI:10.17632/btchxktzyw.8