研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。精密な高分子設計による能動的電子輸送が終始可能に -高分子が触手のように電子を授受-

精密な高分子設計による能動的電子輸送が終始可能に

-高分子が触手のように電子を授受-

ポイント

- 精密に合成された高分子が能動的に電子を輸送するナノシステムを設計

- 実際の葉緑体に倣った光エネルギー変換システムの構築が期待

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)、サスティナブルイノベーション研究領域の、博士前期課程大学院生 萩原礼奈、桶葭興資准教授、物質化学フロンティア研究領域の西村俊准教授らは、「電子を輸送する」高分子-金属ナノ粒子の複合組織を設計した。ここでは、三元系のヘテロ高分子が触媒ナノ粒子表面に結合しており、能動的な電子輸送システムとして機能する。従来の研究では、電子伝達には2 nm以内で著しく効率的になることが分かっていたが、この距離を制御する能動的なシステムは無かった。本研究の高分子は電子の授受に伴って相転移を起こし、能動的に触媒粒子との距離を変化させる。このようなナノシステムは、可視光エネルギーによる水の分解や水素生成の触媒作用のみならず、電池など電気化学反応を伴う系や人工酵素の系に展開することで、様々なエネルギー変換システムに有用と期待される。 |

桶葭准教授らの研究グループはこれまでに、持続可能社会の実現に向けて人工光合成[用語解説1]の高分子によるシステム構築に挑戦してきた。実際の光合成を行う葉緑体が持つ電子伝達組織、および電子移動に関するマーカス理論[用語解説2]に学び、今回、2 nm以内の電子輸送を能動的に起こす系を高分子の精密な合成を通して構築した。まず、三元系のヘテロ高分子を精密に合成し、これが結合した触媒ナノ粒子を作製した(図)。この高分子は、相転移[用語解説3]を起こす部位、ナノ粒子と結合する部位、そして電子を授受する部位から構成される。ここで、高分子中のビオロゲン分子[用語解説4]が電子を得ると、触媒の白金ナノ粒子まで迅速に運び水素生成する仕組みである。プロセスとしては、I) 電子を得たビオロゲン分子近傍の高分子が収縮する。II) この高分子の一部はナノ粒子表面に固定されているため、電子を得たビオロゲンをナノ粒子表面へ触手のように引き寄せられる。III) ビオロゲンが電子をナノ粒子に渡した後、この高分子は伸長して元に戻る。他方、このナノ粒子は水素生成の触媒として働く。このI~IIIがサイクリックに進む。従来の研究では、拡散律速に依存した受動的な電子移動が介在してしまっていたが、今回のシステムでは、高分子がナノ粒子表面に固定されたことでその能動的な電子輸送が終始可能となった。2 nm以内での電子移動において、著しく高い有効性が認められることは、理論だけでなく実証実験でも報告されていたが、この距離を制御する能動系はこれまで無かった。今回、高分子が触手の様に電子を捉えて触媒が電子を食べるような、アクティブなナノシステムが提案された。

| 上図:三元系のヘテロ高分子Poly(NIPAAm-co-AAm-co-Viologen) (PNAV)。相転移を起こす部位N、ナノ粒子と結合する部位A、そして電子を授受する部位Vから構成される。 下図:高分子PNAVが結合した白金ナノ粒子。光捕集分子などから電子を得たPNAV (PNAV+)は収縮し白金ナノ粒子に近づき電子を渡す。その際、PNAV2+となると伸長してナノ粒子表面から離れる。この能動的な電子の授受を繰り返す。 |

本成果は、2023年12月13日(英国時間)に科学雑誌「Chemical Communications」誌(RSC社)のオンライン版で公開された。なお、本研究は、文部科学省科研費 挑戦的研究(萌芽)(JP21K18998)の支援のもと行われた。

【論文情報】

| 掲載誌 | Chemical Communications (The Royal Society of Chemistry) |

| 論文題目 | Precise design of copolymer-conjugated nanocatalysts for active electron transfer |

| 著者 | Reina Hagiwara, Shun Nishimura, Kosuke Okeyoshi |

| DOI | 10.1039/d3cc05242g |

| 掲載日 | 2023年12月13日付、オンライン版 |

【今後の展開】

高分子の相転移を用いた電子の能動輸送は、エネルギー変換系(光エネルギーから水素生成等)だけでなく、次世代バッテリーなど様々な先端材料にとって有用なナノシステムと期待される。

【用語解説】

令和5年12月13日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/12/14-1.html可視光応答型光触媒を用いた環境水浄化:研究開発の飛躍的加速へ

可視光応答型光触媒を用いた環境水浄化:研究開発の飛躍的加速へ

ポイント

- 光触媒試験を飛躍的に加速する技術の開発

- 環境水浄化のための光触媒の一括スクリーニング

- 環境水中で高活性を発揮する可視光応答型光触媒を開発

| 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・寺野稔、石川県能美市)物質化学フロンティア研究領域の谷池俊明教授らは、可視光応答型光触媒を利用した環境水浄化に関するハイスループット実験[*1]技術を開発しました。 水質汚染は、現代社会における重要な問題の一つです。有機汚染物質の中でも染料は、その多様性や濃度の高さから環境への影響が大きく、発展途上国を中心に深刻な問題となっています。これらの有機汚染物質を効果的に除去する方法として、可視光応答型の光触媒反応が注目されています。しかし、現在の光触媒は高濃度の汚染物質に対して十分な活性を示すことができず、また実用的な環境下での研究や応用に関する知見も不足しています。特に、環境水中に含まれるさまざまな無機イオンが光触媒反応に影響を与えることが知られており、これらの環境条件を考慮した効果的な触媒の開発が急務となっています。 本研究では、光触媒反応を132並列で実施可能なハイスループット実験技術を新たに開発し、大規模な実験から、可視光応答型光触媒を用いた環境水浄化[*2]に関する有用な知見を導くことに成功しました。また、環境水中の特定のイオンが触媒の活性を有意に低下させることを明らかにしました。さらに、工業廃水において効果的な触媒を開発するため、15種類の貴金属ナノ粒子を光触媒に担持した結果、AuやPtなどの高仕事関数と酸化耐性を併せ持つ金属ナノ粒子が、環境イオンを活性種に変換し、高活性を示すことを明らかにしました。 この研究は、開発されたハイスループット実験技術の有効性を示すものです。今後は、この技術を改良することで、水分解や二酸化炭素還元など他の光触媒反応の研究を可能にする見通しです。 本成果は、2023年11月17日に学術雑誌「Environmental Pollution」(Elsevier社)のオンライン版に掲載されました。なお、本研究は、科学技術振興機構(JST)未来社会創造事業(探索加速型)「超広域材料探索を実現する材料イノベーション創出システム(JPMJMI22G4)」(研究代表:谷池俊明)の支援を受けて行われました。 |

開発ハイスループットスクリーニング装置 (a)とスクリーニング結果 (b)

開発ハイスループットスクリーニング装置 (a)とスクリーニング結果 (b)

【論文情報】

| 掲載誌 | Environmental Pollution (Elsevier) |

| 論文題目 | High-throughput experimentation for photocatalytic water purification in practical environments |

| 著者 | Kyo Yanagiyama, Ken Takimoto, Son Dinh Le, Nhan Nu Thanh Ton, Toshiaki Taniike |

| 掲載日 | 2023年11月17日にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1016/j.envpol.2023.122974 |

【用語解説】

実験の回転速度をスループットと呼ぶ。ハイスループット実験技術とは高度な並列化や自動化によって実験のスループットを劇的に改善する技術を指す。

太陽光や人工光を利用して水中の汚染物質を分解する技術で、環境に優しく持続可能な水浄化の方法として注目されている。光触媒はこのプロセスで重要な役割を果たす。

令和5年12月8日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/12/08-1.htmlMoS2ナノリボンのエッジが示す特異な力学特性の観測に成功

MoS2ナノリボンのエッジが示す特異な力学特性の観測に成功

ポイント

- 雷、加速度、ガス、臭気などの環境電磁界を計測するセンサーの開発に必要な要素技術として、機械共振器がある。

- ナノスケールの超薄型機械共振器として期待されている、単層2硫化モリブデン(MoS2)・ナノリボンのヤング率測定に成功した。

- リボン幅が3nm以下になると、ヤング率がリボン幅に反比例して増加する特異な性質を発見した。

- リボンのエッジ部分における原子配列の座屈がエッジの強度を高める要因であることを、計算科学手法を用いて解明した。

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)ナノマテリアル・デバイス研究領域の大島義文教授は、サスティナブルイノベーション研究領域の前園涼教授、本郷研太准教授、鄭州大学物理学院の刘春萌講師、張家奇講師らと、独自に開発した顕微メカニクス計測法を用いて、リボン状になった単層2硫化モリブデン(MoS2)膜の力学性質を調べ、リボンのエッジ部分の強度が、リボンの内部より高いことを明らかにした。 単層MoS2ナノリボンは、ナノスケールの超薄型機械共振器への応用が期待されているが、その力学性質の解明が課題となっている。ナノリボンの力学性質について、そのエッジ部分の影響が予想されており、第一原理計算による予測値は報告されているが、明確な結論が得られていない。本研究では、世界唯一の手法である「顕微メカニクス計測法」を用いて、単層MoS2ナノリボンの原子配列を観察しながら、そのばね定数を測定することに成功した。解析の結果、エッジがアームチェア構造である単層MoS2ナノリボンのリボン幅が3nm以下になると、ヤング率が増加することを発見した。リボン幅の減少とともにエッジ構造の物性への寄与が大きくなるため、この結果は、エッジ強度が内部に比べて高いことを示す。 このエッジ構造を第一原理計算で調べたところ、エッジにおいてモリブデン(Mo)原子が座屈しており、硫黄(S)原子へ電荷が移動していることが示唆された。このことから、両原子間に働くクーロン引力の増加が、エッジ強度を高めることに寄与したと説明できる。 |

【研究の背景】

シリコンをベースとした半導体デバイスを凌駕する新奇ナノデバイスの開発、あるいは、加速度、ガス、雷などの環境電磁場を測定するセンサーの開発が精力的に行われている。このような開発に必要な要素技術として、機械共振器[*1]がある。従来、高い剛性を持ち、かつ、高品位な結晶が得られることから水晶が機械共振器として用いられてきたが、近年、ナノスケールの超薄型機械共振器が求められており、その有力候補として単層2硫化モリブデン(MoS2)のナノリボン(ナノメートルサイズの幅に切り出した帯状物質)が挙げられている。しかし、単層MoS2ナノリボンの力学性質は、明らかになっていない。その理由として、物質の力学特性を理解するためには、力学的応答を測定すると同時に材料の結晶構造や形状を観察する必要があるが、そのような観察手法が確立されていないことが挙げられる。

従来手法では、原子配列を直接観察できる透過型電子顕微鏡(TEM)にシリコン製カンチレバーを組み込んだ装置を用いて、カンチレバーの曲がりから測定対象材料に加えた力を求め、それによって生じた変位をTEM像で得ることで、ヤング率(変形しやすさ)を推量している。しかし、この測定法は、個体差があるカンチレバーのばね定数を正確に知る必要があり、かつ、サブオングストローム(1オングストローム(1メートルの100億分の1)より短い長さのスケール)の精度で変位を求める必要があるため、定量性が十分でないと指摘されている。

【研究の内容】

大島教授らの研究グループは、2021年、TEMホルダーに細長い水晶振動子(長辺振動水晶振動子(LER)[*2])を組み込んで、原子スケール物質の原子配列とその機械的強度の関係を明らかにする「顕微メカニクス計測法」[*3]を世界で初めて開発した。この手法では、水晶振動子の共振周波数が、物質との接触による相互作用を感じることで変化する性質を利用する。共振周波数の変化量は物質の等価バネ定数に対応しており、その変化量を精密計測すればナノスケール/原子スケールの物質の力学特性を精緻に解析できる。水晶振動子の振動振幅は27 pm(水素原子半径の約半分)と微小なため、TEMの原子像がぼやけることはない。この手法は、上述した従来手法の問題点を克服するものであり、結果として高精度測定を実現した。

本研究では、この顕微メカニクス計測法を用いて、単層MoS2ナノリボンの力学性質を測定した。特に、アームチェア構造のエッジを持つMoS2ナノリボンに着眼し、そのヤング率の幅依存性について調べた。

具体的には、単層MoS2ナノリボンは、MoS2多層膜の端にタングステン(W)チップを接触させ、最外層のMoS2層を剥離することで作製した(図1)。図2に示す2枚は、それぞれ、同じ単層MoS2ナノリボンを断面から観察したTEM像(2-1)と平面から観察したTEM像(2-2)であり、単層MoS2ナノリボンが、MoS2多層膜とWチップ間に担持した状態にあることが確認できる(図3のイラストを参照)。また、エッジ構造は、平面から観察したTEM像のフーリエパターンから判定でき、アームチェア構造であることが分かった。この平面から観察したTEM像から、ナノリボンの幅と長さを測定し、それに対応する等価ばね定数をLERの周波数変化量から求めることで、このナノリボンのヤング率を得た。図3右側のグラフは、異なるリボン幅に対するヤング率をプロットした結果である。

同グラフから、リボン幅が3 nm以上では、ヤング率は166 GPa前後でほぼ一定であり、一方、リボン幅が2.4 nmから1.1 nmに減少すると、ヤング率は179 GPaから215 GPaに増加することがわかった。リボン幅の減少とともに物性へのエッジ構造の寄与が大きくなることを考慮すると、この結果は、エッジ強度が内部に比べて高いことを示す。

さらに、このアームチェア構造を第一原理計算で調べ、アームチェア・エッジにおいてモリブデン(Mo)原子が座屈し、硫黄(S)原子へ電荷が移動しているという結果を得た。このことから、両原子間に働くクーロン引力が増加することによりエッジ強度が高くなったと説明できた。

本研究成果は、2023年9月11日に科学雑誌「Advanced Science」誌のオンライン版で公開された。

【今後の展望】

現在、雷、加速度、ガス、臭気などの環境電磁界を計測するセンサーの開発が精力的に行われている。このようなセンサーの開発に必要な要素技術の一つが機械振動子である。本研究の成果は、ナノスケールの超薄型機械的共振器の設計を可能にする。近い将来、これを用いたナノセンサーがスマートフォンや腕時計などに組み込まれ、個人がスマートフォンで環境をモニタリングしたり、匂いや味などの情報を数値としてとらえ、自由に伝えることができる可能性がある。

|

図1.MoS2多層膜の端にタングステン(W)チップを接触し、最外層の単層MoS2膜を剥離する過程を示したイラスト

図2.同じ単層MoS2ナノリボンを断面から観察したTEM像(2-1)と平面から観察したTEM像(2-2)

図3.(左)単層MoS2ナノリボンが、MoS2多層膜とWチップ間に担持した状態を示すイラスト、

(右)アームチェアエッジの単層MoS2ナノリボンに対するヤング率のリボン幅依存性を示すグラフ |

【論文情報】

| 掲載誌 | Advanced Science(Wiley社発行) |

| 論文題目 | Stiffer Bonding of Armchair Edge in Single‐Layer Molybdenum Disulfide Nanoribbons |

| 著者 | Chunmeng Liu, Kenta Hongo, Ryo Maezono, Jiaqi Zhang*, Yoshifumi Oshima* |

| 掲載日 | 2023年9月11日 |

| DOI | 10.1002/advs.202303477 |

【用語説明】

[*1] 機械共振器

材料には、ヤング率、その形状(縦、横、長さ)、質量によって決まる固有振動があり、これを共振周波数と呼ぶ。この共振周波数は、他の材料と接触したり、あるいは、ガス吸着などによる質量変化に応じてシフトする。そのため、この変化から、接触した材料の等価ばね定数や吸着したガスの質量を評価できる。このような評価法を周波数変調法という。本研究でも、周波数変調法によって、単層MoS2ナノリボンのばね定数を算出している。

[*2] 長辺振動水晶振動子(LER)

長辺振動水晶振動子(LER)は、細長い振動子(長さ約3 mm、幅約0.1 mm)を長辺方向に伸縮振動させることで、周波数変調法の原理で金属ナノ接点などの等価バネ定数(変位に対する力の傾き)を検出できる。特徴は、高い剛性(1×105 N/m )と高い共振周波数(1×106 Hz )である。特に、前者は、化学結合の剛性(等価バネ定数)測定に適しているだけでなく、小さい振幅による検出を可能とすることから、金属ナノ接点を壊すことなく弾性的な性質を得ることができ、さらには、原子分解能TEM 像も同時に得られる点で大きな利点をもつ。

[*3] 【参考】「世界初! 個々の原子間の結合強度の測定に成功―強くて伸びる白金原子の鎖状物質―」(2021年4月30日 JAISTからプレスリリース)

https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/04/30-1.html

令和5年9月19日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/09/19-1.htmlナノマテリアル・デバイス研究領域セミナー

| 日 時 | 令和5年8月3日(木)14:00~17:00 |

| 場 所 | マテリアルサイエンス研究棟4棟8階 中セミナー室 |

| 講演題目 |

(1)「触媒およびその応用に向けたナノ構造材料の微細構造と新奇特性」

Microstructures and novel properties of the nano-structure materials for catalysts and other applications (2)「透過型電子顕微鏡によるVO2の金属-絶縁体転移の制御」

Manipulating metal-insulator transition of VO2 in transmission electron microscopy |

| 講演者 | 鄭州大学 物理・マイクロエレクトロニクス学院 (1) 教授 郭 海中 (Guo, Haizhong)氏 (2) 教授 程 少博 (Cheng, Shaobo)氏 |

| 言 語 | 英語 |

| お問合せ先 | 北陸先端科学技術大学院大学 共通事務管理課共通事務第三係 (E-mail:ms-secr@ml.jaist.ac.jp) |

名古屋国際学園(名古屋インターナショナルスクール)の生徒が来学 -SDGs特別授業&施設見学-

5月18日(木)、名古屋国際学園(名古屋インターナショナルスクール)の9年生(中学3年生相当)41名が来学し、SDGsに関する特別授業を受けました。

授業に先立ち、グローバルコミュニケーションセンターの元山琴菜講師から歓迎の挨拶があり、幅広い研究領域があることや、留学生・外国人教員の比率が高いといった本学の特色について紹介がありました。

その後、サスティナブルイノベーション研究領域の宮田全展講師によるSDGsの観点からのエネルギー変換に関する特別授業を開講しました。異なる金属間の電圧を温度差に変換するペルティエ効果と呼ばれる現象の科学実験もあり、生徒たちはペルティエ効果によって水が一瞬にして凍る様子に驚いていました。

続く施設見学では、本学の留学生による解説のもと、貴重図書室の『解体新書』(杉田玄白著)や情報社会基盤研究センターの大規模並列計算機「KAGAYAKI」、JAISTギャラリーのパズルを興味深く見ていました。留学生と生徒が、互いの出身国について紹介しあう場面も見られました。

今回の訪問は、SDGsの達成に寄与する科学技術について学ぶとともに、国際色豊かな大学院の雰囲気を体験する有意義な機会となったようです。

本学の紹介

科学実験を見つめる

名古屋国際学園の生徒

貴重図書室の見学

大規模並列計算機

「KAGAYAKI」の見学

令和5年5月22日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2023/05/22-1.html固体電解質薄膜トランジスタを用いたバイオセンサの製品化に着手 ~短時間で複数の核酸・病原体を同時に検出~

|

| 三菱マテリアル株式会社 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 |

固体電解質薄膜トランジスタを用いたバイオセンサの製品化に着手

~短時間で複数の核酸・病原体を同時に検出~

三菱マテリアル株式会社と北陸先端科学技術大学院大学(石川県能美市) バイオ機能医工学研究領域の高村禅教授、廣瀬大亮助教は、共同で新規の固体電解質薄膜トランジスタを用いたバイオセンサを開発し、実用化に向けた製品開発に着手しました。

医療の分野における遺伝子検査では、一般的にPCR(Polymerase Chain Reaction)法など核酸を増幅して検査する方法が用いられていますが、検査機器が高価であり、また、大型のため用途が限定されています。

三菱マテリアルでは、従来より金属や酸化物など様々な材料に薄膜を形成するための研究開発を行っており、湿式成膜による薄膜材料開発に関する高い技術力を有しています。このたびの共同開発ではその技術を応用し、検知部に独自に開発した固体電解質薄膜トランジスタを用いた新たなバイオセンサを開発しました(模式図参照)。

本バイオセンサでは、微小な電荷による電圧変化を検出することでPCRなどの増幅法に比べて短時間で検査結果を得ることができます。また、微細加工技術を利用してセンサ素子を並列に複数個配列することができるため、複数の核酸・病原体の同時検出が可能となります。さらに、固体電解質薄膜トランジスタ自体が小さいため、バイオセンサの小型化が可能であり今後も用途の拡大が見込めます。

今後は測定可能な核酸の種類を拡張するとともに、複数の種類を含む病原体を同時に検出可能なセンサの製品化に取り組み、実用化に向けた製品開発を推進します。

三菱マテリアルグループは、「人と社会と地球のために」という企業理念のもと、これからも非鉄金属素材およびライフヘルスケア分野に付加価値の高い製品の開発・提供を通じて、豊かな社会の構築に貢献してまいります。

新開発のバイオセンサ

【性能】

固体電解質薄膜トランジスタの表面に負の電荷を有する核酸が特異的に吸着した場合、表面電荷の変化が生じ、変化に対応した電圧変化を大きなシグナルとして読み取ることが可能です。(図1参照)

図1 新規開発品によるシグナル増強について

固体電解質薄膜トランジスタを用いて、大腸菌に含まれる稀薄な核酸について、増幅することなく検出できることを確認しました。(図2参照)。

図2 大腸菌検出結果

【関連情報】

本リリースで紹介している固体電解質薄膜トランジスタは、以下のJournalに掲載されています。

Journal of Applied Physics 127, 064504 (2020)

令和5年5月19日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/05/19-1.htmlリチウムイオン2次電池の急速充放電を実現する新しいナノシート系負極活物質の開発

リチウムイオン2次電池の急速充放電を実現する新しいナノシート系負極活物質の開発

ポイント

- リチウムイオン2次電池開発において、急速充放電技術の確立は急を有する課題となっている。

- TiB2(二ホウ化チタン)粉末のH2O2による酸化処理、遠心分離、凍結乾燥により簡便に得られる二ホウ化チタンナノシートをリチウムイオン2次電池の負極活物質として適用した。

- 二ホウ化チタンナノシートを負極活物質としたアノード型ハーフセルで充放電挙動を評価した結果、比較的低い充放電レートの0.025 Ag-1では約380 mAhg-1の放電容量を示した。

- 当該アノード型ハーフセルにおいて、1 Ag-1 (充電時間約10分)の電流密度では、174 mAhg-1の放電容量を1000サイクル維持した(容量維持率89.4 %)。さらに超急速充放電条件(15~20 Ag-1)を適用すると、9秒~14秒の充電で50~60 mAhg-1の放電容量を10000サイクル維持するに至り(容量維持率80%以上)、高い安定性が確認された。

- 急速放充電技術の普及を通して社会の低炭素化に寄与する技術への展開が期待される。

| 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・寺野稔、石川県能美市)の先端科学技術研究科 松見紀佳教授(物質化学フロンティア研究領域)、ラージャシェーカル バダム元講師(物質化学フロンティア領域)、アカーシュ ヴァルマ元大学院生(博士前期課程修了)、東嶺孝一技術専門員らの研究グループとインド工科大学ガンディナガール校カビール ジャスジャ准教授、アシャ リザ ジェームス大学院生は、リチウムイオン2次電池*1において二ホウ化チタンナノシートの負極活物質への適用が急速充放電能の発現に有効であることを見出した。 |

【研究の内容と背景】

リチウムイオン2次電池開発において、急速充放電技術の確立は急を有する課題となっている。しかしながら、その実現には固体中のリチウムイオンの拡散速度の向上や電極―電解質界面の特性、活物質の多孔性などの諸ファクターの検討を要している。これまで急速充放電用途のナノ材料系負極活物質としては、チタン酸リチウムのナノシートや酸化チタン/炭素繊維コンポジットなどが検討されてきたほか、新しい2次元(2D)材料*2への関心が広がりつつあり、グラフェン誘導体や金属カーバイド系材料にも検討が及んでいる。

本研究においては、TiB2(二ホウ化チタン)のH2O2による酸化処理、遠心分離、凍結乾燥による簡便なプロセスで作製可能なTiB2ナノシートをリチウムイオン2次電池負極活物質として適用し、アノード型ハーフセルを構築して急速充放電能について検討した。

合成は、共同研究者であるインド工科大学准教授カビール氏らが報告している手法*3に従い、TiB2粉末を過酸化水素水と脱イオン水との混合溶液に懸濁させ、24時間の攪拌後に遠心分離し、上澄みを-35oCで24時間凍結させた後に72時間凍結乾燥することにより粉末状のTiB2ナノシートを得た(図1)。得られた材料のキャラクタリゼーションは前述の手法に従い、XRD、HRTEM、FT-IR、XPS等の各測定により行った。

電池セルの作製において、負極の組成としてはTiB2ナノシートを55 wt%、アセチレンブラックを35 wt%、PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を10 wt%を用い、NMP(N-メチルピロリドン)を溶媒とした懸濁液から銅箔集電体にコーティングした。電解液としては 1.0 M LiPF6 のEC/DEC (1:1 v/v)溶液を用い、対極にはリチウム箔を用いた。

TiB2ナノシートを負極活物質としたアノード型ハーフセル*4のサイクリックボルタモグラム(図2)においては、第一サイクルにおいてのみ0.65 V (vs Li/Li+)に電解液の分解ピークが現れたが、それ以降は消失した。リチウム脱離に相当するピークは2つ観測され、0.28 Vにおけるピークはリチウムが複数インターカレートしたTiB2からの脱リチウムピーク、0.45VにおけるピークはTiB2の再生に至る脱リチウムピークにそれぞれ相当する。約1.5 Vからの比較的高いリチウム挿入電位は、チタン酸リチウムやホウ素ドープTiO2とほぼ同様であった。

また、このアノード型ハーフセルの充放電挙動では、比較的低い充放電レートの0.025 Ag-1では約380 mAhg-1の放電容量を示した(図3)。

アノード型ハーフセルにおいて、1 Ag-1(充電時間約10分)の電流密度では、174 mAhg-1の放電容量を1000サイクル維持し、容量維持率は89.4 %を示した(図3)。さらに超急速充放電条件である15-20 Ag-1を適用すると、9秒~14秒の充電で50-60 mAhg-1の放電容量を10000サイクル維持するに至り、容量維持率は80%以上であった。

本成果は、ACS Applied Nano Materials (米国化学会)のオンライン版に9月19日に掲載された。なお、本研究は、文部科学省の「大学の世界展開力強化事業」採択プログラムに基づいた北陸先端科学技術大学院大学とインド工科大学ガンディナガール校(JAIST-IITGN)の協働教育プログラム(ダブルディグリープログラム)のもとで実施した。

【今後の展開】

TiB2ナノシートの積極的活用により、急速充放電能を有する次世代型リチウムイオン2次電池の発展に向けた多くの新たな取り組みにつながり、関連研究が活性化するものと期待される。

さらに活物質の面積あたりの担持量を向上させつつ電池セル系のスケールアップを図り、産業的応用への橋渡し的条件においても検討を継続する。

既に日本国内及びインドにおいて特許出願済みであり、今後は、企業との共同研究(開発パートナー募集中、サンプル提供応相談)を通して将来的な社会実装を目指す。急速充放電技術の普及を通して社会の低炭素化に寄与する技術への展開が期待される。

【論文情報】

| 雑誌名 | ACS Applied Nano Materials(米国化学会) |

| 題目 | Titanium Diboride-Based Hierarchical Nanosheets as Anode Material for Li-ion Batteries |

| 著者 | Akash Varma, Rajashekar Badam, Asha Liza James, Koichi Higashimine, Kabeer Jasuja * and Noriyoshi Matsumi* |

| WEB掲載日 | 2022年9月19日 |

| DOI | 10.1021/acsanm.2c03054 |

| 図1.TiB2ナノシートの合成とキャラクタリゼーション (a)バルクのTiB2粉末 (b)過酸化水素水(H2O2) (3% v/v)にTiB2を分散した黒色の分散液 (c) 24時間攪拌後のTiB2の溶解と遠心分離後の上澄みの使用 (d)凍結乾燥後の粉末のナノ構造 (e) FESEM像 (f) TiB2 粉末及び TiB2ナノシートのFTIRスペクトル (g)ホウ素のハニカム状平面にチタンがサンドイッチされた結晶構造 (h) Si/SiO2 ウエハに担持させたTiB2ナノシートの光学像 (i) TiB2ナノシートのHRTEM像。ポーラスなシート状構造を示す。 |

| 図2.TiB2ナノシートを負極活物質としたアノード型ハーフセルのサイクリックボルタモグラム (a) 電圧範囲0.01-2.5V ;掃引速度 0.1 mV/s (b) 電圧範囲0.5-2.5V ;掃引速度 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, and 1 mV/s. |

| 図3.TiB2ナノシートを負極活物質としたアノード型ハーフセルの充放電挙動 (a)レート特性の検討結果 (b)充放電曲線 (c)長期サイクル特性 |

【用語説明】

電解質中のリチウムイオンが電気伝導を担う2次電池。従来型のニッケル水素型2次電池と比較して高電圧、高密度であり、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車に適用されている。

グラフェンや遷移金属ジカルコゲニドなどの2次元(2D)層状無機ナノ材料は、その優れた物理的および化学的特性のために最近注目されている化合物で、光触媒や太陽電池、ガスセンター、リチウムイオン電池、電界効果トランジスタ、スピントロニクスなどへの応用が期待されている。

James, Asha Liza; Lenka, Manis; Pandey, Nidhi; Ojha, Abhijeet; Kumar, Ashish; Saraswat, Rohit; Thareja, Prachi; Krishnan, Venkata; Jasuja, Kabeer

Nanoscale (2020), 12 (32), 17121-17131CODEN: NANOHL; ISSN:2040-3372. (Royal Society of Chemistry)

リチウムイオン2次電池の場合には、アノード極/電解質/Liの構成からなる半電池を意味する。

令和4年9月30日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/09/30-1.htmlダイヤモンド中に10兆分の1秒で瞬く磁化を観測 ~超高速時間分解磁気センシング実現に期待~

|

国立大学法人筑波大学 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) |

ダイヤモンド中に10兆分の1秒で瞬く磁化を観測

~超高速時間分解磁気センシング実現に期待~

| 磁石や電流が発する磁気の大きさと向きを検出するデバイスや装置を磁気センサーと呼びます。現在では、生体中における微弱な磁気から電子デバイス中の3次元磁気イメージングに至るまで、磁気センサーの応用分野が広がりつつあります。磁気センサーの中で最も高感度を誇るのが、超伝導量子干渉素子(SQUID)で、1 nT(ナノテスラ、ナノは10億分の1)以下まで検出可能です。また、ダイヤモンドの点欠陥である窒素−空孔(NV)センターと走査型プローブ顕微鏡(SPM)技術を組み合わせることで、数十nm(ナノメートル)の空間分解能を持つ量子センシングが可能になると期待されています。 このように、従来の磁気センシング技術は感度や空間分解能に注目して開発されてきましたが、時間分解能はマイクロ秒(マイクロは100万分の1)の範囲にとどまっています。このため、磁場を高い時間分解能で測定できる新しい磁気センシング技術の開発が望まれていました。 本研究では、表面近傍にNVセンターを導入したダイヤモンド単結晶に超短光パルスを照射し、それにより10兆分の1秒で瞬く結晶中の磁化を検出することに成功しました。検出感度を見積もると、約35 mT(ミリテスラ、ミリは1000分の1)となりました。また、計測の時間分解能は、超短光パルスにより磁化を発生させたことにより、約100フェムト秒(フェムトは1000兆分の1)となりました。 本研究成果により、NVセンターでは従来困難だった高速に時間変化する磁気のセンシングも可能であることが示され、高い時間分解能と空間分解能を兼ね備えた新たな磁気センシングの開拓につながることが期待されます。 |

【研究代表者】

筑波大学 数理物質系

長谷 宗明教授

北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアル・デバイス研究領域

安 東秀准教授

【研究の背景】

磁石や電流が発する磁気の大きさと向きを検出するのが磁気センサーです。現在では、生体中における微弱な磁気から、電子デバイス中の3次元磁気イメージングに至るまで、磁気センサーの研究開発が進んでいます。磁気センサーには、比較的簡便なトンネル磁気抵抗素子注1)によるものや、超伝導体のリングを貫く磁束の変化を電流で読み取る超伝導量子干渉素子(SQUID)注2)などがあります。その中でも最高感度を誇るのがSQUIDで、1 nT(ナノテスラ)以下の磁場をも検出できるほどです。しかし、超伝導体を用いるSQUIDは電気回路や極低温などの高度な取扱いを要します。このため、近年では、ダイヤモンドの点欠陥である窒素−空孔(NV)センター注3)を用いた磁気センサーの開発が進んでいます。特に、負に帯電したNVスピン状態を利用した全光読み出しシステムが、室温でも動作する量子磁力計として注目されています。また、NVセンターの利用と、走査型プローブ顕微鏡(SPM)注4)技術を組み合わせることで、数十nmの空間分解能注5)で量子センシング注6)を行うことが可能になります。

このように、従来の磁気センシング技術は感度や空間分解能に注目して開発されてきました。その一方で、時間分解能注7)はマイクロ秒の範囲にとどまっています。このため、磁場をより高い時間分解能で測定できる新しい量子センシング技術の開発が望まれていました。

そうした中、NVセンターを高濃度に含むダイヤモンド単結晶膜において、入射された連続発振レーザーの直線偏光が回転することが分かり、ダイヤモンドにおける磁気光学効果が実証されました。NVセンターに関連する集団的な電子スピンが磁化として機能することが示唆されていますが、この手法では時間分解能を高めることができません。他方、逆磁気光学効果、すなわち光パルスで磁気を作り出すという光磁気効果に対するダイヤモンドNVセンターの研究については、行われてきませんでした。しかし、この光磁気効果を開拓することは、ダイヤモンドの非線形フォトニクスの新しい機能性を追求する上で非常に重要です。また、ダイヤモンドNVセンターのスピンを用いた非接触かつ室温動作の量子センシング技術を、高い時間分解能という観点でさらに発展させるためにも、光磁気効果の開拓が必要だと考えられます。

【研究内容と成果】

本研究チームは、フェムト秒(1000兆分の1秒)の時間だけ近赤外域の波長で瞬く超短パルスレーザー注8)を円偏光にして、NVセンターを導入した高純度ダイヤモンド単結晶に照射し、結晶中に発生した超高速で生成・消滅する磁化を検出することに成功しました。

実験ではまず、波長800nmの近赤外パルスレーザー光をλ/4波長板により円偏光に変換し、NVセンターを導入した高純度ダイヤモンド単結晶に励起光として照射しました。その結果、磁気光学効果の逆過程(光磁気効果)である逆ファラデー効果注9)により、ダイヤモンド中に磁化を発生できることを見いだしました(参考図1挿入図)。この磁化が生じている極短時間の間に直線偏光のプローブ光を照射すると、磁化の大きさに比例してプローブ光の偏光ベクトルが回転します。これを磁気光学カー回転と呼びます。磁気光学カー回転の時間変化はポンプープローブ分光法で測定しました(図1)。測定の結果、逆ファラデー効果で生じるダイヤモンド中の磁化は、約100フェムト秒の応答として誘起されることが確かめられました(図2左)。NVセンターを導入していないダイヤモンドでも磁化は発生しますが、導入すると、発生する磁化が増幅されることも明らかになりました(図2右)。

次に、励起レーザーの偏光状態を直線偏光から右回り円偏光、そして直線偏光に戻り、次に左回り円偏光と逐次変化させることで、波長板の角度とカー回転角(θ )の関係を調べました。すると、NVセンターを導入する前の高純度ダイヤモンド単結晶では、逆ファラデー効果を示すsin 2θ 成分および非線形屈折率変化である光カー効果を示す sin 4θ 成分のみが観測されました。一方、NVセンターを導入したダイヤモンドでは、それらの成分に加えて、新規にsin 6θ の成分を持つことが明らかになりました(図3a)。さらに、励起光強度を変化させながら各成分を解析したところ、sin 2θ 成分およびsin 4θ 成分は励起光強度に対して一乗で増加しますが(図3b,c)、新規のsin 6θ の成分の大きさは励起光強度に対して二乗で変化することが分かりました(図3d)。これらのことから、 sin 6θ の成分は、NVセンターが有するスピンが駆動力となり、ダイヤモンド結晶中に発生した非線形な磁化(逆コットン・ムートン効果注10))であることが示唆されました。また、この付加的で非線形な磁化により、図2で観測された磁化の増幅が説明できました。この非線形な磁化による磁場検出感度を見積もると、約35 mT(ミリテスラ)となりました。SQUIDの検出感度には及びませんが、本手法では約100フェムト秒という高い時間分解能が得られることが示されたといえます。

【今後の展開】

本研究チームは、今回観測に成功した光磁気効果を用いた量子センシング技術をさらに高感度化し、ダイヤモンドを用いたナノメートルかつ超高速時間領域(時空間極限領域)での量子センシングに深化させることを目指して研究を進めていきます。今後は、ダイヤモンドNVセンターが駆動力となった逆コットン・ムートン効果を磁気センシングに応用することで、先端材料の局所磁場やスピン流を高空間・高時間分解能で測定することが可能となります。さらに、パワーデバイス、トポロジカル材料・回路、ナノバイオ材料など実際のデバイスの動作条件下で、例えば磁壁のダイナミクスや磁化反転などデバイス中に生じるダイナミックな変化を、フェムト秒の時間分解能で観察できることになり、先端デバイスの高速化や高性能化への貢献が期待されます。

【参考図】

| 図1 本研究に用いた実験手法 パルスレーザーから出たフェムト秒レーザー光はビームスプリッタでポンプ光とプローブ光に分割され、それぞれ波長板と偏光子を通過した後、ポンプ光は光学遅延回路を経由した後レンズで試料に照射される。プローブ光も同様に試料に照射された後、偏光ビームスプリッタにより分割されて二つの検出器で光電流に変換される。その後、電流増幅された後、デジタルオシロスコープで信号積算される。右上の挿入図は、逆ファラデー効果の模式図を示し、右回り(σ+)または左回り(σ-)の円偏光励起パルスによりダイヤモンド結晶中に上向き(H+)または下向きの磁化(H-)が生じる。なおデジタルオシロスコープでは、下向きの磁化が観測されている。 |

| 図2 高純度ダイヤモンド(NVなし)およびNVセンターを導入したダイヤモンド(NVあり)における時間分解カー回転測定の結果。赤色および青色の実線はそれぞれ、右回り円偏光、左回り円偏光により励起した実験結果を示す。 |

| 図3 NVセンターを導入したダイヤモンドにおけるカー回転の解析結果 (a) 下図(青丸)はカー回転角の波長板の角度(θ )に対するプロットである。黒い実線はCsin 2θ + Lsin 4θ による最小二乗回帰曲線(フィット)を示す。上図(赤丸)は下図の最小二乗回帰の残差を示す。太い実線はFsin 6θ による最小二乗回帰曲線(フィット)を示す。また最上部は偏光状態の変化(直線偏光→右回り円偏光→直線偏光→左回り円偏光→直線偏光)を表す。(b) Csin 2θ の振幅Cを励起フルエンスに対してプロットした図。 (c) Lsin 4θ の振幅Lを励起フルエンスに対してプロットした図。(d) Fsin 6θ の振幅Fを励起フルエンスに対してプロットした図。(b)と(c)の実線は一次関数によるフィットを示し、(d) の実線は二次関数によるフィットを示す。 |

【用語解説】

注1)トンネル磁気抵抗素子

2枚の磁性体の間に非常に薄い絶縁体を挟んだ構造(磁性体/絶縁体/磁性体)からなる素子。磁性体は金属であり、電圧を加えると、薄いポテンシャル障壁を通り抜けるという量子力学的なトンネル効果により絶縁体を介したトンネル電流が流れる。各磁性体の磁化の向きが平行な場合と反平行な場合で、素子の電気抵抗が大きく変化する。これをトンネル磁気抵抗効果という。よって、この効果を原理とした素子をトンネル磁気抵抗素子と呼ぶ。

注2)超伝導量子干渉素子(QUID)

超伝導体のリングにジョセフソン接合(二つの超伝導体間にトンネル効果によって超伝導電流が流れるようにした接合のこと)を含む素子を、超伝導量子干渉素子(SQUID)と呼ぶ。リングを貫く磁束が変化すると、ジョセフソン接合を流れるトンネル電流が変化するため、高感度の磁気センサーとして用いられる。

注3)窒素−空孔(NV)センター

ダイヤモンドは炭素原子から構成される結晶だが、結晶中に不純物として窒素(Nitrogen)が存在すると、そのすぐ隣に炭素原子の抜け穴(空孔:Vacancy)ができることがある。この窒素と空孔が対になった「NV(Nitrogen-Vacancy)センター」はダイヤモンドの着色にも寄与し、色中心と呼ばれる格子欠陥となる。NVセンターには、周辺環境の温度や磁場の変化を極めて敏感に検知して量子状態が変わる特性があり、この特性をセンサー機能として利用することができる。

注4)走査型プローブ顕微鏡(SPM)

微小な探針(プローブ)で試料表面をなぞることにより、試料の凹凸を観察する顕微鏡の総称である。細胞やデバイスなどにおいて、分子や原子などナノメートルの構造を観察するのに用いられる。代表的なものに原子間力顕微鏡(AFM)などがある。

注5)空間分解能

近い距離にある2つの物体を区別できる最小の距離である。この距離が小さいほど空間分解能が高く、微細な画像データの測定が可能になる。

注6)量子センシング

量子化したエネルギー準位や量子もつれなどの量子効果を利用して、磁場、電場、温度などの物理量を超高感度で計測する手法のこと。

注7)時間分解能

観測するデータに識別可能な変化を生じさせる最小の時間変化量である。最小時間変化量が小さいほど時間分解能が高く、高速で変化する画像などのデータ識別が可能となる。

注8)超短パルスレーザー

パルスレーザーの中でも特にパルス幅(時間幅)がフェムト秒以下の極めて短いレーザーのことをいう。光電場の振幅が極めて大きいため、2次や3次の非線形光学効果を引き起こすことができる。

注9)逆ファラデー効果

ファラデー効果は磁気光学効果の一種で、磁性体などに直線偏光が入射し透過する際に光の偏光面が回転する現象のことをいう。その際、入射光の伝播方向と物質内の磁化の向きは平行である。逆ファラデー効果はこれとは逆に、円偏光したレーザー光を物質に入射することで、入射した方向に平行に磁化が生じる現象のことをいう。磁性体に限らず、あらゆる物質で生じる非線形光学過程である。

注10)逆コットン・ムートン効果

コットン・ムートン効果は磁気光学効果の一種で、磁性体などに直線偏光が入射し透過する際に、光の偏光面が回転する現象のことをいう。その際、入射光の伝播方向と物質内の磁化の向きは垂直である。逆コットン・ムートン効果は、逆に、磁界が印可された物質に直線偏光のレーザー光を入射した際に、入射した方向に垂直に磁化が生じる現象であり、磁性体などで生じる高次の非線形光学過程である。

【研究資金】

本研究は、国立研究開発法人 科学技術振興機構 CREST「ダイヤモンドを用いた時空間極限量子センシング(JPMJCR1875)」(研究代表者:長谷 宗明)、および独立行政法人 日本学術振興会 科学研究費補助金「サブサイクル時間分解走査トンネル顕微鏡法の開発と応用」(研究代表者:重川 秀実)による支援を受けて実施されました。

【掲載論文】

| 題 目 | Ultrafast opto-magnetic effects induced by nitrogen-vacancy centers in diamond crystals. (ダイヤモンド結晶中の窒素空孔センターが誘起する超高速光磁気効果) |

| 著者名 | Ryosuke Sakurai, Yuta Kainuma, Toshu An, Hidemi Shigekawa, and Muneaki Hase |

| 掲載誌 | APL Photonics |

| 掲載日 | 2022年6月15日(現地時間) |

| DOI | 10.1063/5.0081507 |

令和4年6月16日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/06/16-1.html多機能ナノ粒子を用いて、無傷のリソソームを迅速かつ高純度に単離する手法を開発

|

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 国立大学法人東北大学 |

多機能ナノ粒子を用いて、無傷のリソソームを迅速かつ高純度に単離する手法を開発

ポイント

- 磁性―プラズモンハイブリッドナノ粒子を哺乳動物細胞のリソソーム内腔へエンドサイトーシス*1経路で高効率に送達することに成功

- ハイブリッドナノ粒子の細胞内輸送過程をプラズモンイメージング*2によって精確に追跡することで、高純度にリソソームを磁気分離するための最適培養時間を容易に決定可能

- リソソーム内腔にハイブリッドナノ粒子を送達後、細胞膜を温和に破砕し、4℃で30分以内にリソソームを磁気分離することで、細胞内の状態を維持したままリソソームの高純度単離に成功

| 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長:寺野 稔、石川県能美市) 先端科学技術研究科 前之園 信也 教授、松村 和明 教授、平塚 祐一 准教授の研究チームは、東北大学(総長:大野 英男、宮城県仙台市)大学院生命科学研究科の田口 友彦教授と共同で、磁気分離能(超常磁性)とバイオイメージング能(プラズモン散乱*3特性)を兼ね備えた多機能ナノ粒子(磁性―プラズモンハイブリッドナノ粒子)を用いて、細胞内の状態を維持したままリソソームを迅速かつ高純度に単離する技術を世界で初めて開発しました。 |

【背景と経緯】

リソソームは60を超える加水分解酵素とさまざまな膜タンパク質を含む細胞小器官(オルガネラ)で、タンパク質、炭水化物、脂質、ヌクレオチドなどの高分子の分解と再利用に主要な役割を果たします。これらの機能に加えて、最近の発見では、リソソームがアミノ酸シグナル伝達にも関与していることがわかってきています。リソソーム機能障害に由来する疾患も数多く存在します。そのため、リソソームの機能をより深く理解することは基礎生物学においても医学においても重要な課題です。

リソソームの代謝物の探索は、近年急速に関心が高まっている研究分野です。たとえば、飢餓状態と栄養が豊富な状態でリソソームの代謝物を研究することにより、アミノ酸の流出がV-ATPaseおよびmTORに依存することが示されました(M. Abu-Remaileh et al., Science, 2017, 358, 807)。このように、外部刺激に応答したリソソームの動的な性質を調べるためには、リソソームを細胞内の状態を維持したまま迅速かつ高純度に分離する必要があります。

一般的に、リソソームの単離は密度勾配超遠心分離法*4によって行われていますが、密度勾配超遠心分離法には二つの大きな問題があります。まず一つ目の問題として、細胞破砕液にはほぼ同じ大きさと密度を持ったオルガネラが多種類あるため、得られた画分にはリソソーム以外の別のオルガネラが不純物として混ざっていることがよくあります。したがって、リソソーム画分のプロテオミクス解析を行っても、完全な状態のリソソームに関する情報を得ることができません。二つ目の問題として、分離プロセスに長い時間がかかるため、リソソームに存在する不安定なタンパク質は脱離、変性、または分解される可能性があります。この問題も、リソソームに関する情報を得ることを大きく妨げます。

これらの問題を克服するために、リソソームを迅速に単離するための他の技術が開発されました。たとえば、磁気ビーズを用いた免疫沈降法*5によってリソソームを迅速に分離できることが示されました(M. Abu-Remaileh et al., Science, 2017, 358, 807)。しかし、この手法では、ウイルスベクターのトランスフェクションなどによって抗体修飾磁気ビーズが結合できるリソソーム膜貫通タンパク質を発現させる必要があります。この方法は、密度勾配超遠心分離法よりも高純度のリソソーム画分が得られますが、リソソーム膜のタンパク質組成とその後のプロテオミクス解析に悪影響を与える可能性が指摘されています(J. Singh et al., J. Proteome Res., 2020, 19, 371-381.)。

【研究の内容】

本研究では、無傷のリソソームを迅速かつ効率的に分離する新たな単離法として、アミノデキストラン(aDxt)で表面修飾したAg/FeCo/Ag コア/シェル/シェル型磁性―プラズモンハイブリッドナノ粒子(MPNPs)をエンドサイトーシス経路を介してリソソームの内腔に集積した後、細胞膜を温和に破砕し、リソソームを磁気分離するという手法を開発しました(図1)。リソソームの高純度単離のためには、エンドサイトーシス経路におけるaDxt結合MPNPs(aDxt-MPNPs)の細胞内輸送を精確に追跡することが必要となります。そこで、aDxt-MPNPsとオルガネラの共局在の時間変化を、aDxt-MPNPsのプラズモンイメージングとオルガネラ(初期エンドソーム、後期エンドソームおよびリソソーム)の免疫染色によって追跡しました(図2)。初期エンドソームおよび後期エンドソームからのaDxt-MPNPsの脱離と、リソソーム内腔へのaDxt-MPNPsの十分な蓄積に必要な最適培養時間を決定し、その時間だけ培養後、リソソームを迅速かつマイルドに磁気分離しました。細胞破砕からリソソーム単離完了までの経過時間(tdelay)と温度(T)を変化させることにより、リソソームのタンパク質組成に対するtdelayとTの影響をアミノ酸分析によって調べました。その結果、リソソームの構造は細胞破砕後すぐに損なわれることがわかり、リソソームを可能な限り無傷で高純度で分離するには、tdelay ≤ 30分およびT = 4℃という条件で磁気分離する必要があることがわかりました(図3)。これらの条件を満たすことは密度勾配超遠心分離法では原理的に困難であり、エンドサイトーシスという細胞の営みを利用して人為的にリソソームを帯磁させて迅速かつ温和に単離する本手法の優位性が明らかとなりました。

本研究成果は、2022年1月3日(米国東部標準時間)に米国化学会の学術誌「ACS Nano」のオンライン版に掲載されました。

【今後の展開】

本手法はリソソーム以外のオルガネラの単離にも応用可能な汎用性のある技術であり、オルガネラの新たな高純度単離技術としての展開が期待されます。

図1 磁性―プラズモンハイブリッドナノ粒子を用いたリソソームの迅速・高純度単離法の概念図

| 図2 COS-1細胞におけるaDxt-MPNPsの細胞内輸送。 (A)aDxt-MPNPsの細胞内輸送の概略図(tは培養時間)。 (B)aDxt-MPNPsとリソソームマーカータンパク質(LAMP1)の共局在を示す共焦点レーザー走査顕微鏡像 (核:青、aDxt-MPNPs:緑、リソソーム:赤)。 aDxt-MPNPsはプラズモンイメージングによって可視化。 スケールバーは20 µm。 |

| 図3 単離されたリソソームのウエスタンブロッティングおよびアミノ酸組成分析の結果。 (A)ネガティブセレクション(NS)およびポジティブセレクション(PS)画分。 (B)PS画分の共焦点レーザー走査顕微鏡画像(緑:aDxt-MPNPs、赤:LAMP1)。 (C)NSおよびPS画分、および細胞破砕液のウエスタンブロット結果。 (D)異なる温度でtdelayを変化した際に得られたリソソーム画分のアミノ酸含有量の変化。 水色(4℃、tdelay = 30分)、青(4℃、tdelay = 120分)、ピンク(25℃、tdelay = 30分)、 および赤(25℃、tdelay = 120分)。 |

【論文情報】

| 掲載誌 | ACS Nano |

| 論文題目 | Quick and Mild Isolation of Intact Lysosomes Using Magnetic-Plasmonic Hybrid Nanoparticles (磁性―プラズモンハイブリッドナノ粒子を用いた完全な状態のリソソームの迅速かつ温和な単離) |

| 著者 | The Son Le, Mari Takahashi, Noriyoshi Isozumi, Akio Miyazato, Yuichi Hiratsuka, Kazuaki Matsumura, Tomohiko Taguchi, Shinya Maenosono* |

| 掲載日 | 2022年1月3日(米国東部標準時間)にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1021/acsnano.1c08474 |

【用語説明】

*1.エンドサイトーシス:

細胞が細胞外の物質を取り込む過程の一つ

*2.プラズモンイメージング:

プラズモン散乱を用いて、光の回折限界以下のサイズの金属ナノ粒子を光学顕微鏡(蛍光顕微鏡や共焦点顕微鏡など)で可視化すること

*3.プラズモン散乱:

金属ナノ粒子表面での自由電子の集合振動である局在表面プラズモンと可視光との相互作用により、可視光が強く散乱される現象

*4.密度勾配超遠心分離法:

密度勾配のある媒体中でサンプルに遠心力を与えることで、サンプル中の構成成分がその密度に応じて分離される方法

*5.免疫沈降法:

特定の抗原を認識する抗体を表面修飾したビーズ用い、標的抗原が発現したオルガネラを細胞破砕液中から選択的に分離する免疫化学的手法

令和4年1月5日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/01/05-2.html学生のHASANさんが国際会議NANOSYM 2021においてBest Student Paper Awardを受賞

学生のHASAN, Md. Mahmudulさん(博士後期課程3年、物質化学領域、長尾研究室)が国際会議Nanotechnology Malaysia Biennial Symposium(NANOSYM 2021)においてBest Student Paper Awardを受賞しました。

NANOSYM 2021は、マレーシアナノテクノロジー協会(MNA)が主催で、10月11日から13日にかけてオンラインにて開催されました。

■受賞年月日

令和3年10月13日

■研究題目、論文タイトル等

Hierarchical Metal Nanostructures: Synthesis, Characterizations, and Electrocatalysis

(階層的金属ナノ構造:合成、特性評価、および電極触媒作用)

■研究者、著者

Md. Mahmudul Hasan, Yuki Nagao

■受賞対象となった研究の内容

The physical and chemical characteristics of hierarchical metal nanostructures have sparked scientific interest in heterogeneous catalysis and electrocatalysis. Recently, the fabrication of well-defined nanostructures has received a lot of attention. In this study, we have successfully fabricated different hierarchical metal nanostructures and applied for Ascorbic acid (AA) electrooxidation. AA, known as vitamin C, is environment-friendly and releases two electrons during electro-oxidation and could be used as an alternative fuel for a direct liquid fuel cell system. Well-defined hierarchical silver dendrite nanostructures were successfully deposited on the glassy carbon electrode (GCE) by the simple electroless deposition method without using any capping agent, current, pressure, or temperature. This integrated electrode is applied for AA electrooxidation in neutral medium to understand the oxidation pathway. The kinetic study revealed the electron transfer process is stepwise at slower scan rates and concerted at faster scan rates. We have also synthesized Christmas-Tree-Shaped palladium nanostructures featuring many sharp edges on the GCE (Pd/GCE) by a controlled electrodeposition technique. These unique nanostructures showed excellent AA electrocatalytic activity in alkaline solution. These new synthesis processes can play an important role in the preparation of hierarchical metal nanostructures for electrocatalysis.

■受賞にあたって一言

We are honored to win the prize for Best Student Paper Award at NANOSYM 2021. First and foremost, I want to express my gratitude to my supervisor Associate Professor Yuki Nagao for his excellent remarks, suggestions, and guidance. I also appreciate Nagao LAB members for their supports. This award encouraged me to explore more in the field of science and technology.

令和3年12月8日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2021/12/08-1.html環境・エネルギー領域の小矢野教授がSSH指定校の福島高校でオンライン講演会を実施

9月24日(金)、環境・エネルギー領域の小矢野 幹夫教授が、文部科学省「SSH(スーパーサイエンスハイスクール)」指定校である福島市の県立福島高等学校において、SS(スーパーサイエンス)部の1学年26名を対象に、オンラインによる講演会を行いました。

文部科学省のホームページはこちら

福島高校のSSHニュースはこちら

今回の講演は、「熱電変換の物理と最先端のエネルギー変換の研究」というテーマで行われました。

導入部分では、SDGsの観点から、熱電変換の研究がエネルギー問題にどのように貢献できるかについての説明がありました。続いて、物質の両端に温度差を与えると電位差が生じる「ゼーベック効果」を利用して、熱を電気エネルギーに変換する技術について、解説が行われました。

生徒の皆さんは、熱電材料の金属組成を変えることで、より高い変換効率を目指す研究開発が盛んに行われてきたことを学ぶとともに、有毒または希少な元素を含まない、環境に優しい次世代の熱電材料の開発の重要性についても理解を深めました。

また、身の周りにある熱を"収穫(ハーベスト)"して電気エネルギーに変換する「エネルギーハーベスティング」の考え方にも触れ、エネルギーの捉え方に新たな視点を持ったようでした。

最後に、小矢野教授から生徒の皆さんに向けて、「自身の知的好奇心と向き合い、ぜひ大学院進学というキャリアプランも考えてみてほしい」とメッセージを送りました。

講演後には質疑応答が活発に行われ、生徒の皆さんからは、「講義の中で化学物質がたくさん出てきたので、化学の分野ももっと勉強してみたい」、「効率を改善する方法がいくつも研究されており、自分の研究でも一つで満足しないようにしたい」、「学者の交友関係、進路の考え方、研究への向き合い方を学ぶことができた」といった前向きな感想があり、向学心の高さがうかがえる講演会となりました。

講演を行う小矢野教授 |

受講の様子(写真:福島高校提供) |

質疑応答の様子 |

令和3年9月29日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2021/09/29-2.html物質化学領域の長尾准教授の研究課題が村田学術振興財団の研究助成に採択

公益財団法人 村田学術振興財団の研究助成に物質化学領域 長尾 祐樹准教授の研究課題が採択されました。

村田学術振興財団では、エレクトロニクスを中心とする自然科学の研究及び国際化にともなう法律、経済、社会、文化等に係る諸問題に関する人文・社会科学の研究に対して研究助成が行われています。

*詳しくは、村田学術振興財団ホームページをご覧ください。

■研究者名

物質化学領域 長尾 祐樹准教授

■採択期間

令和3年7月~令和4年6月

■研究課題名

分子配向制御による全固体電池の界面デザイン

■研究概要

高分子は柔軟さや自己修復性が付与可能なため、将来的には、折り曲げ可能な固体電池の開発が期待されています。この実現には、電解質に対する電極および活物質の界面設計が不可欠です。界面の特徴の1つに、高分子特有の主鎖や官能基の分子配向等の構造変化がイオン伝導性に強い影響を与えるケースが報告され始めています。長尾准教授の研究グループでは、燃料電池に応用可能なプロトン伝導性高分子薄膜の界面におけるプロトン伝導性と分子配向の相関について研究を行ってきました。例えば、高プロトン伝導性高分子であるNafionは、界面の影響を受けた薄膜では配向構造を示すことが明らかにされています。さらに、酸化物界面と金属界面ではその配向構造が異なります。その構造の違いによってプロトン伝導度も異なります。これらの研究はまだ体系的に実施されておらず、特にデバイスや電池において重要な知見となる金属系材料や炭素系材料などの導電性表面における、高プロトン伝導性高分子界面のプロトン伝導性は十分に明かにされていない状況です。

本研究では、全固体蓄電界面のイオン伝導性や分子配向を同定することで、全固体電池の性能向上と共に課題となるイオンの拡散律速を抑制する次世代蓄電池の界面をデザインすることを目指します。

令和3年7月12日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2021/07/12-1.html次世代燃料電池のアニオン交換薄膜において水酸化物イオン伝導度の評価法を確立

次世代燃料電池のアニオン交換薄膜において

水酸化物イオン伝導度の評価法を確立

ポイント

- 高分子薄膜状のアニオン交換膜の水酸化物イオン伝導度と含有水分子量の評価法を確立

- サンプルの合成から評価まで、空気中の二酸化炭素の影響を排除

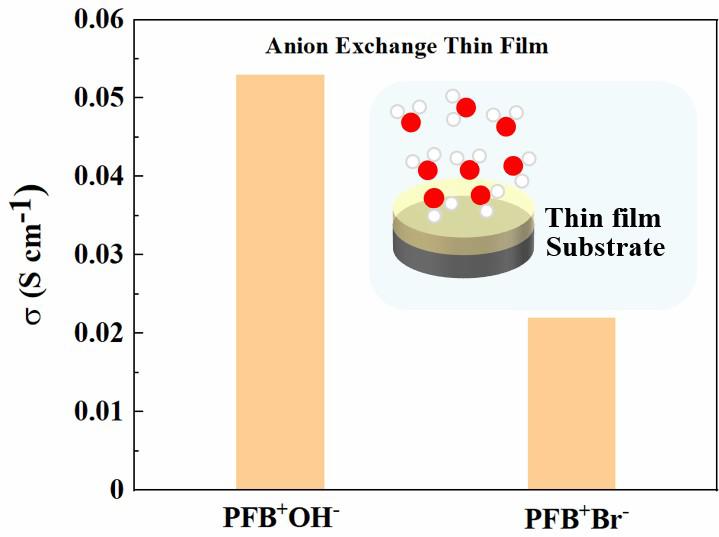

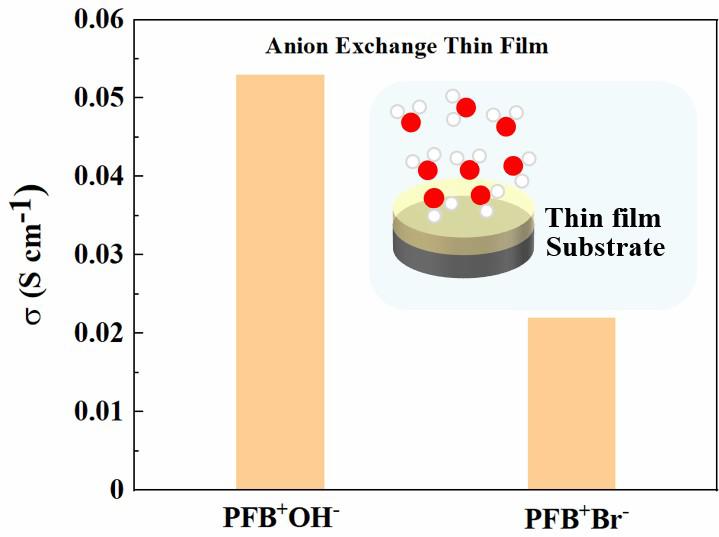

- 0.05 S cm-1の高い水酸化物イオン伝導性(Br-型のアニオン交換薄膜の2倍以上)

- 次世代燃料電池の性能向上への貢献が期待

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)先端科学技術研究科 物質化学領域の長尾 祐樹准教授、オウ ホウホウ 大学院生(博士後期課程在籍)、ワン ドンジン 大学院生(博士前期課程修了)らは、次世代燃料電池で注目されるアニオン交換薄膜において、空気中の二酸化炭素の影響を受けない状態で、水酸化物イオン伝導度と含有水分子量の評価法を確立することに成功しました。長年求められてきたこの評価法の確立は、当該分野において世界初の成果になります。本成果により、次世代燃料電池の性能向上に関する研究の加速が期待されます。 本研究成果は、2021年4月29日(英国時間)にWiley社刊行のChemSusChem誌のオンライン版で公開されました。なお、本研究は日本学術振興会(JSPS)科研費基盤(C)、科研費基盤(B)、科研費 新学術領域研究「ハイドロジェノミクス」の支援を受けて行われました。 |

【研究背景と内容】

資源の少ない日本が脱炭素化を進めながら持続的な発展をするためには、多様なエネルギー資源を確保することが喫緊の課題です。長尾准教授らは、これまで水素社会に貢献する燃料電池の性能向上に関する研究を推進してきました。

長尾准教授らは、現在の燃料電池に利用されるプロトン交換膜に加え、次世代燃料電池で利用が検討されているアニオン交換膜における、水酸化物イオン伝導性の研究に取り組んでいます。この次世代燃料電池は、従来必要とされてきた白金などの貴金属触媒に依存せずに動作が可能であることから、世界的に研究報告例が増加しています。アニオン交換膜とは、陰イオンが膜の内部を移動可能な材料であり、特に水酸化物イオンが高速に移動する材料はこの燃料電池に欠かせません。水酸化物イオンが内部を移動するアニオン交換膜は、空気中の二酸化炭素と容易に反応する特徴があり、燃料電池の性能を低下させることが知られています。アニオン交換膜の水酸化物イオン伝導性を評価するためには、膜を水に浸漬することで空気中の二酸化炭素の影響を排除する必要がありました。しかし、実際の燃料電池では、アニオン交換膜は水に浸った状態で動作していないため、二酸化炭素の影響を排除した、より燃料電池の動作環境に近い加湿状態での評価法が求められてきました。

アニオン交換膜のもう一つの重要な役割は、燃料電池の反応場である電極触媒界面に薄膜状で存在することにより、アニオン交換膜から電極触媒へ水酸化物イオンを高速に輸送することです。しかし、これまでは水酸化物イオン型のアニオン交換薄膜の水酸化物イオン伝導性と含有水分子量を評価する方法がありませんでした。今回、長尾准教授らは、モデル高分子として合成したアニオン交換膜を基板上に薄膜化し、薄膜の作成から各種物性評価の終了までの間、空気中の二酸化炭素の影響を受けない評価方法を確立し、世界で初めてアニオン交換薄膜における水酸化物イオン伝導性と含有水分子量を明らかにしました。

研究成果として、水酸化物イオン型のアニオン交換薄膜(OH-型、図1)は、0.05 S cm-1と比較的高い水酸化物イオン伝導性を示すことや、臭化物イオン型のアニオン交換薄膜(Br-型)と比較すると約2倍のイオン伝導度を有することがわかりました(図2)。さらに、厚膜状のアニオン交換膜と270nmの厚さの薄膜では、水酸化物イオン伝導度が同程度であることも明らかにしました。この結果はプロトン交換膜で知られている、厚さが薄くなるにつれてイオン伝導度が低下する傾向と異なる知見となりました。

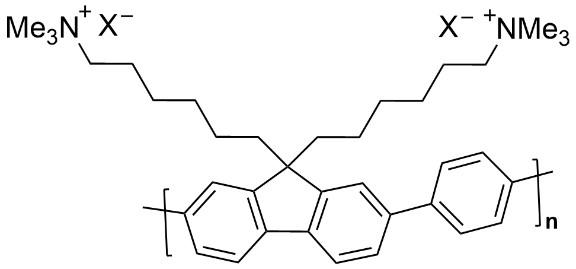

図1 アニオン交換膜(Poly[9,9-bis(6'-(N,N,N-trimethylammonium)-hexyl)-9H-fluorene)-alt-(1,4-benzene)] (PFB+), X = OH and Br)

図1 アニオン交換膜(Poly[9,9-bis(6'-(N,N,N-trimethylammonium)-hexyl)-9H-fluorene)-alt-(1,4-benzene)] (PFB+), X = OH and Br)

図2 アニオン交換薄膜におけるイオン伝導度の比較

図2 アニオン交換薄膜におけるイオン伝導度の比較

【今後の展開】

空気中の二酸化炭素の影響を受けない状態で、アニオン交換薄膜の水酸化物イオン伝導度と含有水分子量の相関に関する知見を得た例は世界初となります。これらの研究成果は、次世代燃料電池の反応場を設計する上で重要な知見となりえます。今後長尾准教授らは、確立した評価手法を利用して、分子構造の異なる複数のアニオン交換膜の評価を推進することで、得られた知見が普遍性を有するのかどうかを含め検討していく予定です。

【研究資金】

・日本学術振興会(JSPS)科研費 基盤研究(C)(JP18K05257)

・日本学術振興会(JSPS)科研費 基盤研究(B)(JP21H01997)

・日本学術振興会(JSPS)科研費 新学術領域研究「ハイドロジェノミクス」(JP21H00020)

【論文情報】

| 雑誌名 | ChemSusChem |

| 題名 | OH- Conductive Properties and Water Uptake of Anion Exchange Thin Films |

| 著者名 | Fangfang Wang, Dongjin Wang, and Yuki Nagao* |

| 掲載日 | 2021年4月29日(英国時間)にオンライン版に暫定版が掲載 |

| DOI | 10.1002/cssc.202100711 |

令和3年5月7日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/05/07-1.html学生の廣瀬さんが令和2年度北陸地区高分子若手研究会においてポスター発表優秀賞を受賞

学生の廣瀬 智香さん(博士前期課程2年、物質化学領域、松村研究室)が令和2年度北陸地区高分子若手研究会においてポスター発表優秀賞を受賞しました。

高分子学会北陸支部では、高分子科学を基軸として研究を展開する若手の交流と、更なる研究の活性化を目的として、毎年若手研究会を開催しています。高分子科学と他の研究分野を融合することによる新規材料の研究・開発に従事し、活躍している研究者の講演および、学生を中心としたポスター発表や交流会が行われます。

ポスター発表優秀賞は、北陸地区若手研究会のポスター発表・動画において優秀な研究発表を行った学生に授与されます。

■受賞年月日

令和2年11月6日

■論文タイトル

温度応答性高分子と液体金属による複合体を用いた光機能性インジェクタブル DDS

■論文概要

液体金属と温度応答性高分子との複合化により、光刺激によって薬物を放出可能な新たなDDS材料を提案した。本研究は物質化学領域都准教授との共同研究です。

■受賞にあたって一言

この度は、令和2年度 高分子学会北陸研究発表会の若手会におきまして、このような賞を頂けたことを大変光栄に思います。本研究の遂行にあたり、日頃よりご指導いただいている松村和明教授、Rajan Robin助教、都英次郎准教授にこの場を借りて心より御礼を申し上げます。さらに、多くのご助言をいただきました研究室のメンバーに深く感謝いたします。

令和2年12月3日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2020/12/3-1.html学生の瀧本さんがマテリアルライフ学会第24回春季研究発表会において研究奨励賞を受賞

学生の瀧本 健さん(博士後期課程1年(発表時は本学博士前期課程2年)、物質化学領域・谷池研究室)がマテリアルライフ学会第24回春季研究発表会において研究奨励賞を受賞しました。

マテリアルライフ学会は、有機、無機、金属からなる素材およびそれらを加工して得られる各種材料と構成物・製品並びにバイオマテリアル、古文化財などの耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩をはかり、学術、文化と産業の発展に資することを目的とした学会です。

研究奨励賞は、その中でも耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩に資することを目的に、優れた発表を行った発表者に授与されるものです。

■受賞年月日

令和2年2月21日

■研究タイトル

マイクロプレート法と遺伝的アルゴリズムを用いたポリスチレンの光安定化

■発表者名

瀧本 健

■研究概要

高分子材料の長寿命化において、配合した安定化剤を材料に添加する手段が有効ですが、配合の最適化は光劣化試験のスループットと配合の組合せ爆発によって困難とされてきました。そこで本研究では、新規プロトコル(マイクロプレート法)を考案することで莫大なサンプル量の実験を並列・自動化し、遺伝的アルゴリズムと併用して配合探索を行うことでスループットの大幅な改善に成功しました。また、安定化剤の組み合わせ効果を解析することで相乗効果が高い組合せを含むことが配合性能において最も重要であることを明らかにしました。

■受賞にあたって一言

このような名誉ある賞をいただくことができ、大変嬉しく思います。本研究において熱心なご指導をいただきました谷池教授をはじめ、多くのご助言をいただきました研究室の皆様にこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。

令和2年10月28日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2020/10/28-1.html史上最高耐熱のプラスチックを植物原料から開発

東京大学大学院農学生命科学研究科大西康夫教授、北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科金子達雄教授、神戸大学大学院工学研究科荻野千秋教授、筑波大学生命環境系高谷直樹教授らの研究チームは、史上最高耐熱のプラスチックを植物原料から開発し、10月12日に、東京大学においてオンラインによる記者会見を行いました。

記者会見には本学環境・エネルギー領域の金子 達雄教授が出席しました。

また、本成果は、「Advanced Sustainable Systems」オンライン版にて10月14日に掲載されました。

<記者会見出席者>

本学発表者:金子 達雄(北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 環境・エネルギー領域 教授)

研究チーム代表者:大西 康夫(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命工学専攻

東京大学微生物科学イノベーション連携研究機構 教授)

<ポイント>

- 紙パルプを原料にして超高耐熱性プラスチックであるポリベンズイミダゾールを生産する新規プロセスを開発しました。

- 新しいポリマーデザインにより、プラスチック史上、最高の耐熱性を達成しました。

- 開発した超高耐熱性バイオプラスチックは、強度や軽量性にも優れており、さまざまな用途で利用が見込めるため、脱石油化・低炭素化社会の構築に貢献できると期待されます。

<研究の概要>

循環型社会の構築にはバイオマス由来のプラスチックの利用が望まれますが、従来のバイオマス由来プラスチックは耐熱性が低いため、その用途が限られていました。この度、本学環境・エネルギー領域の金子達雄教授が所属する研究チーム(代表:大西康夫教授(東京大学大学院農学生命科学研究科))は、超高耐熱性プラスチックをバイオマスから作ることに成功しました(図1)。当該チームは高耐熱性のポリベンズイミダゾール(PBI)(注1)に着目し、その原料となる芳香族化合物を効率よく生産する遺伝子組換え微生物を創成しました。また、代表的な非可食バイオマスである紙パルプを効率的に酵素糖化し、高濃度のグルコースを含む糖化液を生産するシステムを開発しました。一方、化成品を用いた検討により、PBIフィルムの作製法を開発するとともに、PBI原料とアラミド繊維(注2)原料を共重合することで耐熱性が大きく向上することを見出し、史上最高耐熱のプラスチックフィルムの作製に成功しました。また、紙パルプ糖化液を使って発酵生産した芳香族化合物から同等の性質を有するPBIフィルムを作製できることを示しました(10%重量減少温度743℃、表1)。開発した超高耐熱性バイオPBIは、強度や軽量性にも優れており、さまざまな用途で利用が見込めるため、脱石油化・低炭素化社会への貢献が期待されます。

<研究の内容>

近年、国連が採択したSDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)がますます注目を集めています。脱石油化、低炭素化のためには、バイオマス由来のプラスチックの普及が重要ですが、これまでに開発されてきたバイオマス由来のプラスチック(ポリアミド11、ポリヒドロキシアルカン酸、ポリ乳酸など)はいずれも脂肪族ポリマーであり、耐熱性が低いため、その用途が限られていました。芳香族系ポリマーは耐熱性が高いことで知られていますが、その原料はすべて石油由来の芳香族化合物です。天然に存在する芳香族ポリマーであるリグニン(注3)の利用も検討されていますが、リグニンは複雑な分子構造をしているため、リグニンを使って耐熱性の高いプラスチックを作るには、多くの困難があります。そのため、芳香族系ポリマーの原料となる芳香族化合物を再生可能資源から入手するというアプローチが重要であり、これには微生物を用いた発酵生産が有力です。しかしながら、実際に発酵生産させた芳香族化合物を用いて芳香族ポリマーを合成したのは、今回の研究チームのメンバーが以前に行った数例が知られているだけです(文献1、2)。また、これらの研究では、試薬として購入したグルコースを炭素源として微生物を増殖させていましたが、微生物による有用物質生産では、食料と競合する材料ではなく、非可食バイオマス(稲わら、とうもろこしの芯、サトウキビの絞りかす、紙パルプなど)の利用が求められています。

このような背景のもと、研究チームは、科学技術振興機構 (JST) 戦略的創造研究推進事業(CREST)「二酸化炭素資源化を目指した植物の物質生産力強化と生産物活用のための基盤技術の創出」において、「高性能イミダゾール系バイオプラスチックの一貫生産プロセスの開発(平成25年度から平成30年度)」に取り組み、超高耐熱性プラスチックをバイオマスから作ることに成功しました(図1)。

当該研究チームでは、代表的な非可食バイオマスである紙パルプを効率的に酵素糖化し高濃度のグルコースを含む糖化液(最高で90 g/L)を生産するシステムを開発しました(神戸大)。また、高耐熱性のポリベンズイミダゾール(PBI)に着目し、その原料となる芳香族化合物(3-アミノ-4-ヒドロキシ安息香酸:AHBA)を生産する遺伝子組換えコリネ菌を用いて、紙パルプ糖化液からAHBAを発酵生産し(3.3 g/L)、高純度に精製しました(神戸大、東大)。一方、共重合用の化合物として着目した4-アミノ安息香酸(ABA:アラミド繊維原料)を生産する遺伝子組換え大腸菌を構築し、同じく紙パルプ糖化液からABAを発酵生産し(1.6 g/L)、高純度に精製しました(筑波大)。一方、化成品を用いた検討により、まず、PBIの直接の原料となる3,4-ジアミノ安息香酸(DABA)をAHBAから簡便に合成する方法、DABAからPBIフィルムを作製する方法を開発しました(北陸先端大)。また、DABAとABAを共重合することで耐熱性が大きく向上することを見出し、これまでに存在するプラスチックの中で最高耐熱を達成しました(DABA:ABA=85:15のコポリマーの10%重量減少温度は740℃超、表1)(北陸先端大)。最終的に、紙パルプ糖化液を使って発酵生産した芳香族化合物から同等の性質を有するPBIフィルムを作製できることを示し、紙パルプから超高耐熱性PBIフィルムの一貫生産プロセスのプロトタイプを構築することに成功しました。

開発した超高耐熱性バイオPBIは、強度や軽量性にも優れており、さまざまな用途で利用が見込めます。まず、耐熱性が非常に高く、さまざまな軽量金属(アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、錫など)の融点で分解が起こらないため、これらの軽量金属と溶融複合化することができ、軽量化社会で重要となる自動車ボディ、建築部材などの社会インフラ、軽量・高耐熱性が求められる駆動部位周辺具材(電線エナメル、高耐熱絶縁紙、マニホールド、オイルパン)への応用も考えられます。超難燃性の求められる航空・宇宙機器の部品などへの活用も想定されます。これらの輸送機器はグラム単位での軽量化が要求されており、バイオPBIによりエネルギー削減、脱石油化・低炭素化社会への貢献が期待されます。また、PBIをLiイオン化し、Liイオン電池の固体電解質として利用できることを既に明らかにしており、より高耐熱の固体電解質開発も可能と考えられ(文献3)、次世代電気自動車開発に貢献できると考えています。

なお、本研究チームメンバーは内閣府戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)「スマートバイオ産業・農業基盤技術」に採択され、現在も引き続きバイオPBIの社会実装に向けた研究開発に取り組んでいます。

- Tomoya Fujita, Hieu Duc Nguyen, Takashi Ito, Shengmin Zhou, Lisa Osada, Seiji Tateyama, Tatsuo Kaneko, Naoki Takaya. Microbial monomers custom-synthesized to build true bio-derived aromatic polymers. Appl. Microbiol. Biotechnol. 97(20):8887-8894. (2013) doi: 10.1007/s00253-013-5078-4.

- Yukie Kawasaki, Nag Aniruddha, Hajime Minakawa, Shunsuke Masuo, Tatsuo Kaneko, Naoki Takaya. Novel polycondensed biopolyamide generated from biomass-derived 4-aminohydrocinnamic acid. Appl. Microbiol. Biotechnol. 102(2):631-639. (2018) doi: 10.1007/s00253-017-8617-6.

- Aniruddha Nag, Mohammad Asif Ali, Ankit Singh, Raman Vedarajan, Noriyoshi Matsumi, Tatsuo Kaneko. N-Boronated Polybenzimidazole for Composite Electrolyte Design of Highly Ion Conductive Pseudo Solid State Ion Gel Electrolytes with High Li Transference Number. J. Mater. Chem. A. 7(9): 4459-4468. (2019) doi: 10.1039/c8ta10476j.

<論文情報>

| 掲載雑誌名 | 「Advanced Sustainable Systems」(オンライン版:10月14日公開) |

| Ultrahigh Thermoresistant Lightweight Bioplastics Developed from Fermentation Products of Cellulosic Feedstock | |

| 著者 | Aniruddha Nag, Mohammad Asif Ali, Hideo Kawaguchi, Shun Saito, Yukie Kawasaki, Shoko Miyazaki, Hirotoshi Kawamoto, Deddy Triyono Nugroho Adi, Kumiko Yoshihara, Shunsuke Masuo, Yohei Katsuyama, Akihiko Kondo, Chiaki Ogino, Naoki Takaya, Tatsuo Kaneko*, Yasuo Ohnishi* |

| DOI番号 | 10.1002/adsu.202000193 |

<用語解説>

(注1)ポリベンズイミダゾール

高耐熱性ポリマーであるポリベンズアゾール類の一種であり、繰り返し単位中に「ベンズイミダゾール」を含んでいる高分子の総称。

(注2)アラミド繊維

芳香族ポリアミド系樹脂の総称。耐熱性や強度に優れた合成繊維であり、様々な用途で利用されている。

(注3)リグニン

セルロース、ヘミセルロースとともに木材を構成する主要成分であり、芳香環を有する不定形な高分子化合物。

表1 新規開発バイオPBIおよびアラミド含有バイオPBIの熱分解温度の比較表

| プラスチック | 10% 熱分解温度 |

力学強度 | 弾性率 |

| (℃) | (MPa) | (GPa) | |

| Bio-PBIフィルム (100/0) |

716 | 68 | 3.3 |

| Bio-Ami-PBI (85/15)フィルム |

743 | 66 | 3.2 |

| 代表的PBO (これまで最高耐熱) |

715 | 5800 | 180 |

| 代表的アラミド | 585 | 3000 | 112 |

| 代表的ポリイミド | 580 | 231 | 2.5 |

| 既存PBI | 570 | 100 | 5 |

| ナイロン6 | 415 | 75 | 2.4 |

*Bio-Ami-PBIは、史上最高の熱分解温度で力学物性も十分に高い(ナイロンと同等)

図1 紙パルプから超高耐熱性プラスチックフィルムの一貫生産プロセス

図1 紙パルプから超高耐熱性プラスチックフィルムの一貫生産プロセス

令和2年10月14日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2020/10/14-1.html