研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。2次元sp2炭素高分子材料の開拓に成功

|

|

国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 大学共同利用機関法人 分子科学研究所 |

2次元sp2炭素高分子材料の開拓に成功

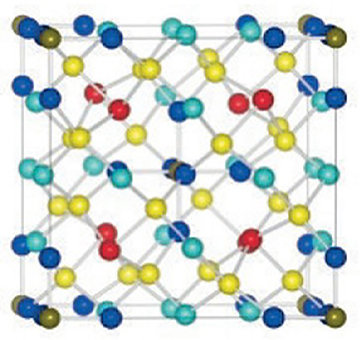

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科/環境・エネルギー領域の江 東林教授らの研究グループと分子科学研究所の物質分子科学研究領域の中村 敏和准教授らの研究グループは、sp2炭素からなる2次元共役有機骨格構造体の開拓に成功した。

炭素材料は様々な機能を発現するプラットホームとして注目されている。その中でも、2次元炭素材料はその特異な化学・電子構造を有するため、近年各国で熾烈な研究開発が行われている。特に、グラフェンは、sp2炭素原子が2次元的に繋がって原子層を形成し、特異な電気伝導特性を示すことで、様々な分野で幅広く応用されている。しかしながら、化学的な手法でsp2炭素原子(あるいはsp2炭素ユニット)を規則正しく繋げてsp2炭素シートをつくりあげることが極めて困難で、2次元炭素材料はグラフェンに限られているのが現状である。

これに対して、本研究では、sp2炭素ユニットから2次元炭素材料を設計する原理を明らかにし、さらに、sp2炭素ユニットを規則正しく連結して2次元炭素材料を合成する手法を開拓した。この手法は従来不可能な2次元炭素材料の化学合成を可能にし、分子構造を思ったままに設計して2次元炭素をテーラーメイドで合成することを可能とする。今回合成された2次元炭素材料は、規則正しい分子配列構造を有し、拡張された2次元sp2炭素骨格構造を有し、π共役が2次元的に広がっている特徴を示す。高い結晶性と安定性を有するとともに、2ナノメートルサイズの1次元チャンネルが規則正しく内蔵されている。この2次元炭素材料は、ヨウ素でドーピングすると、電気伝導度は12桁も高くなり、室温で優れた半導体特性示した。興味深いことに、この2次元炭素材料は、極めて高い濃度の有機ラジカル種を共存させることができ、さらに、低温において、これらのラジカルスピンが同じ方向に配列するように転移し、強磁性体になることを突き止めた。今後は、様々な2次元炭素材料の設計と合成が可能となるに加え、その特異なπ電子構造に由来する新奇な機能の開発がより一層促進される。

本研究は、Scienceに2017年8月18日に公開された。

1.研究の成果

今回研究開発された2次元炭素高分子材料は2次元高分子注1)である。2次元高分子は、規則正しい分子骨格構造を有し、無数の細孔が並んでいるため、二酸化炭素吸着、触媒、エネルギー変換、半導体、エネルギー貯蔵など様々な分野で活躍し、新しい機能性材料として大いに注目されている。江教授らは、世界に先駆けて基礎から応用まで幅広い研究を展開し、この分野を先導してきた。

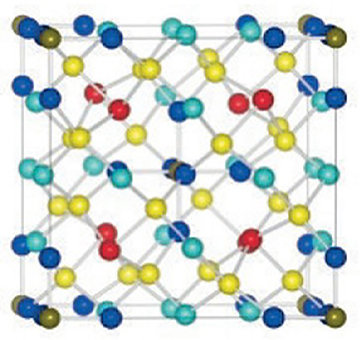

これまでの2次元合成高分子は、分子骨格に他の元素(例えば、ホウ素、酸素、窒素などの原子)が入っていて、sp2炭素からなる2次元炭素高分子は合成できなかった。これまでの合成手法では、sp2炭素ユニットからなる高分子を合成できるものの、アモルファス系の無秩序構造を与え、規則正しい2次元原子層及び積層構造をつくることはできなかった。今回、江教授らは、可逆的なC=C結合反応を開発し、C=C結合でsp2炭素ユニットを規則正しく繋げて、結晶性の高い2次元sp2炭素高分子の合成に成功した(図1A)。この原理は様々なトポロジーを有する2次元sp2炭素高分子を設計することができる点が特徴的である。今回合成されたsp2c-COFは、2次元sp2炭素原子層を有し(図1B)、積層することによって頂点に位置するピレンπ-カラムアレイと規則正しく並んだ1次元ナノチャンネルが生成される(図1C)。2次元sp2炭素原子層の中では、xとy方向に沿ってπ電子共役が伸びており、拡張された2次元電子系を形成する(図1D)。また、積層構造では、ピレン(丸い点)ユニットが縦方向でスタックして特異なπカラムアレイ構造と1次元ナノチャンネル構造を形成している(図1E)。X線構造解析から、2次元sp2炭素高分子は、規則正しい配列構造を有することが明らかになった。

図1.A)sp2炭素ユニットからなる2次元炭素高分子の合成。B) 2次元炭素原子層の構造。C)積層された2次元炭素構造。D)2次元炭素の網目モデル構造、xとy方向にπ共役が広がっている。E) 積層された2次元炭素の網目モデル構造。

この2次元sp2炭素高分子は空気中、様々な有機溶媒、水、酸、および塩基下においても安定である。また、熱的にも極めて安定であり、窒素下で400°Cまで加熱しても分解しない。この2次元sp2炭素高分子は酸化還元活性であり、有機半導体の特性を示す。エネルギーギャップは1.9 eVであり、ヨウ素でドーピングすると、電気伝導度が12桁も向上する。

電子スピン共鳴スペクトルを用いて、ヨウ素でのドーピング過程を追跡したところ、有機ラジカル種がドーピング時間とともに増えてくることが分かった。これらのラジカル種はピレンに位置し、互いに会合してバイポラロンを形成することができない。したがって、2次元炭素高分子系内では、極めて高いラジカル密度を保つことができる。超電導量子干渉計を用いた測定から、ピレンあたりのラジカル種は0.7個であることが分かった。これに対して、類似構造を有する1次元高分子および3次元アモルファス高分子系では、ラジカル密度が極めて低かった。すなわち、2次元 sp2炭素高分子はバルクの磁石であることが示唆された。

磁化率と磁場強度との関係を検討したところ、温度を下げていくと、これらのラジカル種が同じ方向に向くようになり、2次元炭素高分子は強磁性体注2)に転移することを見いだした。すなわち、隣り合うラジカル種のスピンが同じ方向に揃うことによって、スピン間のコヒーレンスが生まれる。これらの特異なスピン挙動は1次元や3次元アモルファス炭素材料には見られない。

本研究成果は、このような高度なスピンアレイを用いた超高密度データー貯蔵システムや超高密度エネルギー貯蔵システムの開拓に新しい道を開くものである。

2.今後の展開

今回の研究成果は、化学合成から2次元炭素高分子材料の新しい設計原理を確立した。また、合成アプローチも確保されており、様々な2次元炭素高分子材料の誕生に繋がるものと期待される。今後、これらの特異な2次元炭素構造をベースに、様々な革新的な材料の開発がより一層促進される。

3.用語解説

注1)2次元高分子

共有結合で有機ユニットを連結し、2次元に規定して成長した多孔性高分子シートの結晶化により積層される共有結合性有機構造体。

注2)強磁性体

隣り合うスピンが同一の方向を向いて整列し、全体として大きな磁気モーメントを持つ物質を指す。そのため、外部磁場が無くても自発磁化を示す。

4.論文情報

掲載誌:Science

論文タイトル:Two-dimensional sp2 carbon-conjugated covalent organic frameworks(2次元sp2炭素共役共有結合性有機骨格構造体)

著者:金 恩泉(北陸先端科学技術大学院大学研究員)、浅田 瑞枝(分子科学研究所特任助教)、徐 慶(北陸先端科学技術大学院大学特別研究学生)、Sasanka Dalapati(北陸先端科学技術大学院大学研究員、日本学術振興会外国人特別研究員)、Matthew A. Addicoat (イギリス ノッティンガム・トレント大学助教)、 Michael A. Brady(アメリカ ローレンス・バークレー国立研究所 研究員)、徐 宏(北陸先端科学技術大学院大学研究員)、中村 敏和(分子科学研究所准教授)、Thomas Heine (ドイツ ライプツィヒ大学教授)、陳 秋紅(北陸先端科学技術大学院大学研究員)、江 東林(北陸先端科学技術大学院大学教授)

掲載日:8月18日にオンライン掲載。 DOI: 10.1126/science.aan0202.

5.研究助成

この研究は科学研究費助成金 基盤研究(A)(17H01218)、ENEOS水素信託基金、および小笠原科学技術振興財団によって助成された。

平成29年8月21日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2017/08/21-1.html細菌成分をコーティングした酸化グラフェンナノ複合体の創出! -多機能性を発現可能ながん光免疫療法の実現に向けて-

細菌成分をコーティングした酸化グラフェンナノ複合体の創出!

-多機能性を発現可能ながん光免疫療法の実現に向けて-

【ポイント】

- 細菌成分と酸化グラフェンから成るナノ複合体の作製に成功

- 当該ナノ複合体のEPR効果により標的とする腫瘍内に効果的に集積し、マウスに移植したがんの可視化と、免疫賦活化、抗がん作用、光熱変換によるがん治療が可能であることを実証

- 当該ナノ粒子と近赤外光を組み合わせた新たながん診断・治療技術の創出に期待

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎教授らは、酸化グラフェン*1表面に細菌成分、近赤外蛍光色素(インドシアニングリーン*2)、抗がん剤(カンプトテシン*3)を被覆したナノ複合体の作製に成功した(図1)。得られたナノ複合体は、ナノ複合体特有のEPR効果*4に由来する腫瘍標的能によって、大腸がんを移植したマウス体内の腫瘍内に効果的に集積し、細菌成分による免疫賦活化とカンプトテシンに由来する抗がん作用に加え、生体透過性の高い近赤外レーザー光*5により、インドシアニングリーンに由来するがん患部の可視化と酸化グラフェンに由来する光熱変換による多次元的な治療が可能であることを実証した。さらに、マウスを用いた生体適合性試験などを行い、いずれの検査からもナノ複合体が生体に与える影響は極めて少ないことがわかった。当該ナノ複合体と近赤外レーザー光を組み合わせた新たながん光免疫治療技術の創出が期待される。 |

【研究背景と内容】

ナノ炭素材料の一つである酸化グラフェン(GO)は、優れた物理化学的特性を有することが知られており、とりわけ素材開発の分野で注目を集めている。都教授は、ナノ炭素材料が生体透過性の高い波長領域(650~1100 nm)のレーザー光により容易に発熱する特性(光発熱特性)を活用したがん診断・治療技術の開発を推進している(※1、※2、※3、※4)。

(※1) https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2020/04/23-1.html

(※2) https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2020/08/17_2.html

(※3) https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/08/22-1.html

(※4) https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/03/06-1.html

一方、腫瘍組織内に細菌が存在していることは古くから知られており、近年の研究では、腫瘍の種類ごとに独自の細菌叢が保有されていることが分かっている。また、このような腫瘍内細菌叢が抗癌剤の補助あるいは阻害の要因になっていることも明らかになっている。しかし、腫瘍内から直接細菌を取り出し、細菌そのものを癌の治療薬として活用する研究は皆無であった。このような経緯の中、都研究室では、マウス生体内の腫瘍組織から数多くの細菌の単離・同定に成功しており、これらの細菌を活用したがん診断・治療技術の開発を進めている(※5)。

(※5) https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/05/08-1.html

本研究では、光発熱素材であるGOと超音波照射によりホモジナイズ*6した腫瘍内細菌(Cutibacterium acnes)成分を複合化した新規ナノ複合体を開発し、がん診断・治療技術への可能性を調査した(図1)。より具体的には、C. acnes(CA)成分、近赤外蛍光色素[インドシアニングリーン(ICG)]、抗がん剤[カンプトテシン(CPT)]を被覆したGO(ICG-CPT-CA-GO複合体)をがん患部に同時に送り込むことで、CAに由来する免疫賦活化作用とCPTに由来する抗がん作用に加え、生体透過性の高い近赤外レーザー光を用いることで、ICGに由来する近赤外蛍光特性を用いた患部の可視化やGOに由来する光熱変換を利用した、新たながんの診断や治療法の開発に成功した。また、ICG-CPT-CA-GO複合体をマウスの静脈から投与し、生体適合性を組織学的検査、血液検査、体重測定により評価したが、いずれの項目でもICG-CPT-CA-GO複合体が生体に与える影響は極めて少ないことがわかった。

これらの成果は、今回開発したICG-CPT-CA-GO複合体が、革新的がん診断・治療法の基礎に成り得ることを示すだけでなく、ナノテクノロジーや光学といった幅広い研究領域における材料設計の技術基盤として貢献することを十分期待させるものである。

本成果は、2025年3月21日に炭素系材料の国際専門トップジャーナル「Carbon」誌(Elsevier発行)のオンライン版に掲載された。なお、本研究は、文部科学省科研費 基盤研究(A)(23H00551)、文部科学省科研費 挑戦的研究(開拓)(22K18440)、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 研究成果最適展開支援プログラム (A-STEP)(JPMJTR22U1)、大学発新産業創出基金事業スタートアップ・エコシステム共創プログラム(JPMJSF2318)ならびに本学超越バイオメディカルDX研究拠点、本学生体機能・感覚研究センターの支援のもと行われたものである。

図1. 様々な機能性分子を被覆したナノ複合体の作製(超音波処理するだけで簡便に作製可能)。

図1. 様々な機能性分子を被覆したナノ複合体の作製(超音波処理するだけで簡便に作製可能)。

【論文情報】

| 掲載誌 | Carbon |

| 論文題目 | Hybrid Nanoarchitectonics with Bacterial Component-Integrated Graphene Oxide for Cancer Photothermo-Chemo-Immunotherapy |

| 著者 | Soudamini Sai Vimala Veera Chintalapati, Eijiro Miyako* |

| 掲載日 | 2025年3月21日にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1016/j.carbon.2025.120252 |

【用語説明】

酸化グラフェンとは、黒鉛を酸化させることにより得られ、厚さはおよそ 1 nmのシート状の素材。高い表面積を有し、表面に存在する酸素官能基により親水性や電気絶縁性を示す。

肝機能検査に用いられる緑色色素のこと。近赤外レーザー光を照射すると近赤外蛍光と熱を発することができる。

植物のカンレンボク Camptotheca acuminata に含まれるアルカロイドの一種。抗がん作用を示す。

100nm以下のサイズに粒径が制御された微粒子は、正常組織へは漏れ出さず、腫瘍血管からのみ、がん組織に到達して患部に集積させることが可能である。これをEPR効果(Enhanced Permeation and Retention Effect)という。

レーザーとは、光を増幅して放射するレーザー装置、またはその光のことである。レーザー光は指向性や収束性に優れており、発生する光の波長を一定に保つことができる。とくに700~1100 nmの近赤外領域の波長の光は生体透過性が高いことが知られている。

均質化すること。特に、生物の細胞や組織などを人工的に破砕、均質化することをさす。眼鏡の洗浄に利用される超音波照射装置が均質化に良く利用される。

令和7年3月27日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/03/27-1.html物質化学フロンティア研究領域セミナー「カーボン新素材グラフェンメソスポンジとその応用」

| 日 時 | 令和5年12月6日(水)15:00~16:00 |

| 場 所 | マテリアルサイエンス研究棟 4棟8階 中セミナー室 |

| 講演題目 | カーボン新素材グラフェンメソスポンジとその応用 |

| 講演者 | 東北大学 材料科学高等研究所 教授 西原 洋知 氏 |

| 使用言語 | 日本語 |

| お問合せ先 | 北陸先端科学技術大学院大学 共通事務管理課共通事務第三係 (E-mail:ms-secr@ml.jaist.ac.jp) |

● 参加申込・予約は不要です。直接会場にお越しください。

出典:JAIST イベント情報https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/event/2023/11/24-2.html原子スケールナノテクノロジーで、革新的エネルギー・環境デバイスを開拓!

原子スケールナノテクノロジーで、

革新的エネルギー・環境デバイスを開拓!

R7年10月以降に入学する学生の受け入れは行いません

水田研究室 MIZUTA Laboratory

教授:水田 博(MIZUTA Hiroshi)

E-mail:

[研究分野]

サイレントボイスセンシング、超高感度センサ、熱制御素子

[キーワード]

グラフェン、ナノ電子機械システム(NEMS)、雷センサ、においセンサ、熱整流デバイス、バレートロニクス、量子デバイス、極限構造作製、第一原理計算

研究を始めるのに必要な知識・能力

水田研究室では物性物理、電気・電子工学、機械工学、化学、コンピュータ、IoT/AIの融合領域研究を行っていますので、これらのどれか1つ(あるいは複数)の基礎を修得していることが必要です。さらに、その専門を広げて行く好奇心旺盛な人が適しています。

この研究で身につく能力

水田研究室では、グラフェンをはじめとする新奇な原子層材料をベースに、NEMS(ナノ電子機械システム)技術と1ナノメートル精度の超微細加工技術を駆使して、超高感度センサデバイス、超低消費電力スイッチ、熱整流素子、バレートロニクスデバイスなどを開発しています。これらの研究を通して、①電子線直接描画や最先端ヘリウムイオンビーム技術による極微デバイス作製技術、②環境制御型・高周波プローブステーションや希釈冷凍機などを用いた極限電気特性測定、③第一原理計算からデバイス・回路シミュレーションに至る設計・解析技術、などを幅広く修得することができます。また、欧州を中心に海外研究機関と緊密に連携し、学生・スタッフが頻繁に交流しているため、研究を進める中で自然に国際的コミュニケーションスキルとリーダーシップ能力を身につけていくことが可能です。

【就職先企業・職種】 ICT企業、製造業、国立研究開発法人

研究内容

水田研究室では、グラフェンや極薄シリコン膜をはじめとする新奇な原子層材料と、原子スケール精度の超微細加工技術を駆使して、超高感度センサ、超低消費電力NEMS(ナノ電子機械システム)スイッチ、バレートロニクス、熱フォノンエンジニアリングなどを開発し、グローバルな環境・エネルギー問題に貢献することを目指しています。

具体的には以下の4テーマを中心に研究を推進しています。

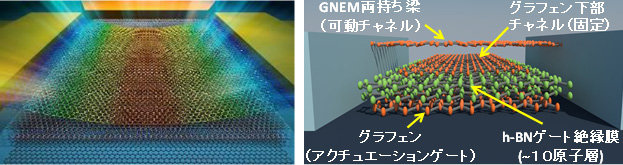

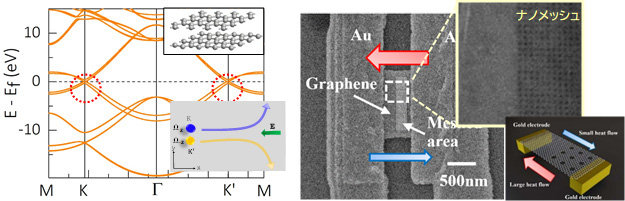

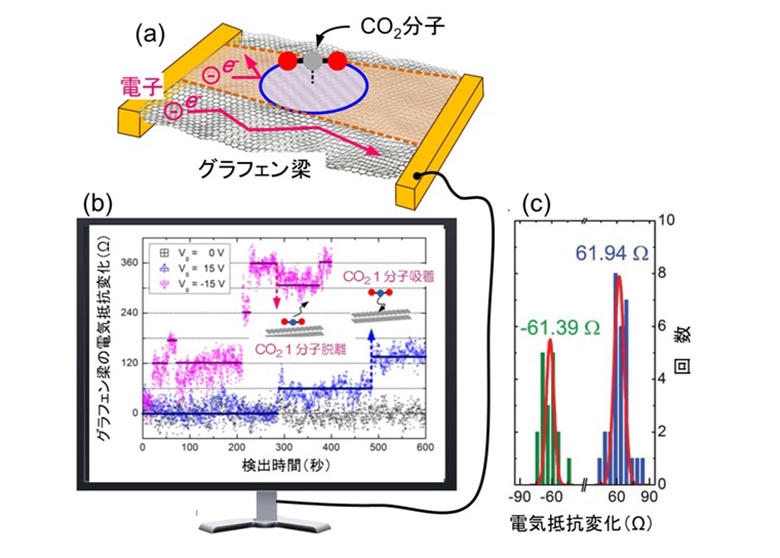

図1.

図2.

図3.

①サイレントボイスセンシングの研究

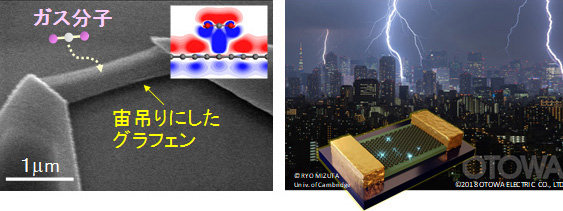

従来のセンサ技術では検出が難しい自然界や生体の様々な微小信号(サイレントボイス(声なき声))を検出する革新的センサ素子の研究を行っています。落雷の予測を可能とする大気中電界センサ(図1右)や、疾病の予兆検出を目的とした超低濃度の皮膚ガス(におい)センサ(図1左)など、素子の原理探索から試作、測定データ解析技術の研究、さらに実用化研究まで、産業界とも連携して精力的に推進しています。

②超低電圧動作グラフェンNEMSスイッチの研究

グラフェンやhBN膜など異種原子層材料をファンデルワールス積層させたNEMS素子を作製し、その電気・機械的な動作の解明と超低電圧・急峻動作スイッチ(図2)の研究を行っています。シリコンMOSFETの理論限界を超える急峻スイッチング特性と0.5V未満の超低電圧動作を実現しています。

③ナノスケール熱制御技術の研究

最先端技術ヘリウムイオンビームミリング技術を用いて宙吊りグラフェン上に直径10nm以下のナノ孔周期的構造を形成します。特に非対称構造における熱整流素子(図3右)の実現を目指しています。

④原子層材料によるバレートロニクスの研究

バレー自由度を新たな情報担体として利用するバレートロニクスは、従来のエレクトロニクスを超える将来の情報処理技術として期待されています。原子層材料を積層した様々な構造におけるベリー曲率発生(図3左)を理論と実験の両面から探求しています。

主な研究業績

- J. Sun, M. Muruganathan, and H. Mizuta, ‘ Room temperature detection of individual molecular physisorption using suspended bilayer graphene’, Science Advances vol.2, no.4, e1501518 (2016) DOI:10.1126/sciadv.1501518

- A. Kareekunnan, T. Agari, A. M. M. Hammam, T. Kudo, T. Maruyama, H. Mizuta, and M. Muruganathan, ‘Revisiting the Mechanism of Electric Field Sensing in Graphene Devices’, ACS Omega 6, 34086-34091 (2021) DOI: 10.1021/acsomega.1c05530

- F. Liu, M. Muruganathan, Y. Feng, S. Ogawa, Y. Morita, C. Liu, J. Guo, M. Schmidt and H. Mizuta, ‘Revisiting the Mechanism of Electric Field Sensing in Graphene Devices’, Nano Futures 5(4), 045002 (2021) DOI: https://doi10.1088/2399-1984/ac36b5

使用装置

電子線リソグラフィー、走査型電子顕微鏡、

電界電離ガスイオン源(GFIS)微細加工装置、ヘリウムイオン顕微鏡(産業技術総合研究所)

環境制御型高周波プローバー、マルチガス種対応プローバー、

第一原理・量子輸送シミュレータ

研究室の指導方針

最先端のナノテクノロジーを駆使して、現在のCMOS技術を越える‘More than Moore’ & ‘Beyond CMOS’世代のエマージングテクノロジ開拓を目指しています。「まだ世界で誰も実現したことのない機能のデバイスをこの手で初めて開発してみたい!」という意欲のあるあなた、ぜひ一緒に研究しましょう。また、欧州・アジアを中心に海外研究機関に滞在しての研究活動も積極的に推進していますので、国際的に活躍したい方も大歓迎です。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/mizuta-lab/

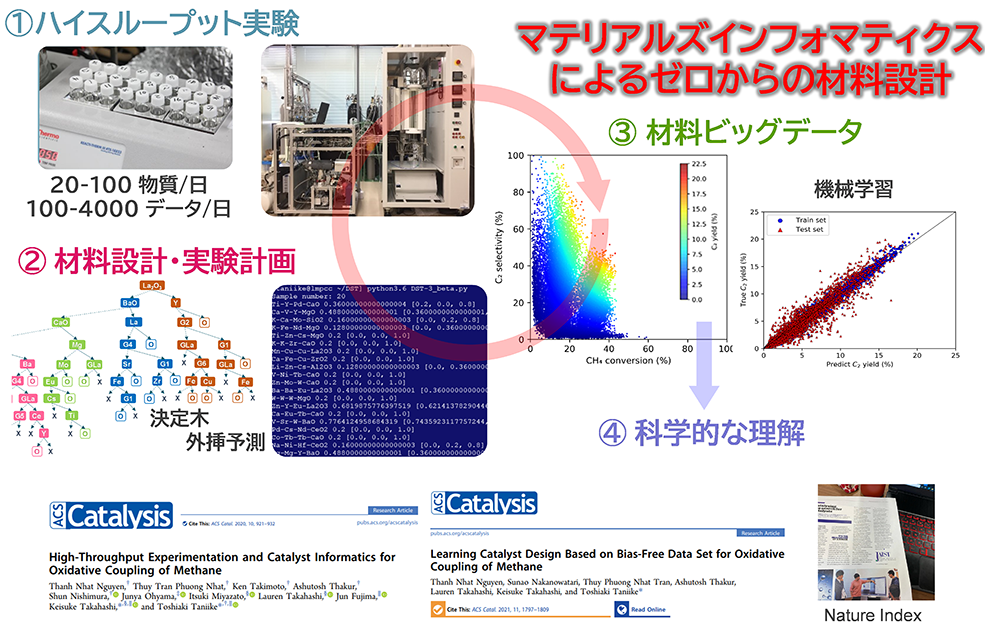

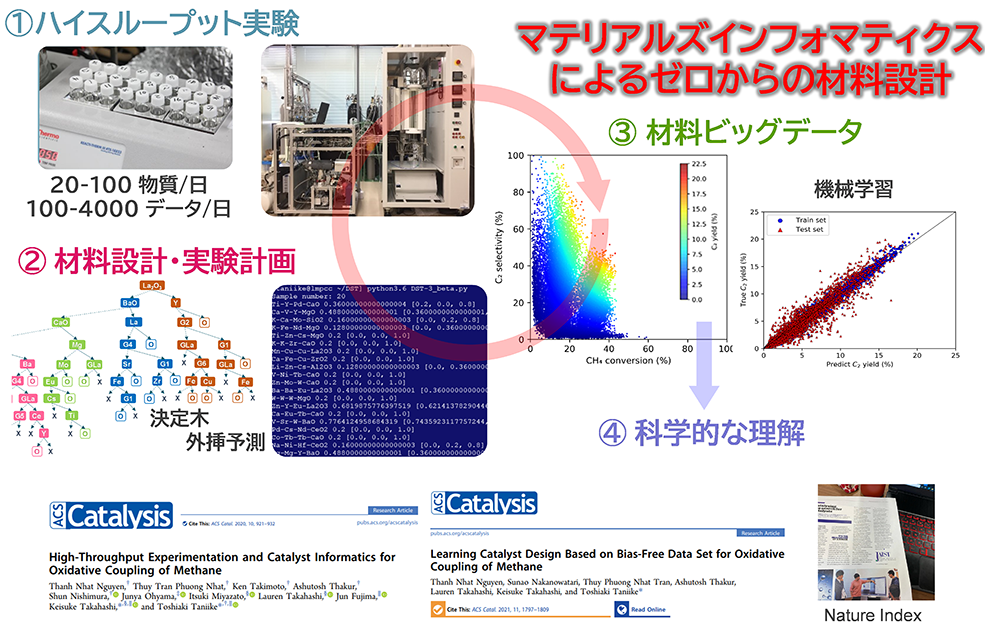

“探索・学習・予測”のシナジーを実践する次世代マテリアル設計

“探索・学習・予測”のシナジーを実践する

次世代マテリアル設計

マテリアルズインフォマティクス研究室

Laboratory on Materials Informatics

教授:谷池 俊明(TANIIKE Toshiaki)

E-mail:

[研究分野]

ハイスループット実験、マテリアルズインフォマティクス、計算化学

[キーワード]

固体触媒、重合、ナノコンポジット、分離膜、グラフェン、データ科学

研究を始めるのに必要な知識・能力

私たちの研究はユニークであり、様々な専門の研究者が活躍できる非常に学際的なものです。新しい分野に創意工夫を持って挑戦する志を重視し、元々の専門分野を問わず多様な学生を受け入れています。所属学生の専門は、例えば、化学(触媒・高分子・ナノ材料)、化学・機械工学、データ科学、計算科学などです。

この研究で身につく能力

所属学生は、自身の研究やゼミ活動への参画を通して、1)ハイスループット実験、データ科学、計算化学のいずれか、ないしはこれらを組み合わせて用いる先進的な材料科学研究の実践方法、2)与えられた資源の中で成果を最大化するための研究計画能力、3)国際・学際的な環境でチームワークするスキルなどを習得できます。

【就職先企業・職種】 材料、化学、化学工学、マテリアルズインフォマティクスなどに関する研究開発職

研究内容

ハイスループット実験とマテリアルズインフォマティクスによる材料科学研究

気候変動や少子高齢化など、人類社会や我が国が置かれた避けられない課題に鑑み、谷池研究室では、ハイスループット実験、データサイエンス(マテリアルズインフォマティクス)、シミュレーションを基盤とした、イノベーション志向の物質科学を目指しています。かつてない効率で膨大な材料候補を探索し、社会問題の解決を目指しています。

❶ ハイスループット実験

異なる元素や物質を組み合わせることで得られる材料の数は膨大です。マテリアルサイエンスの目標の一つは、特別に優れた組み合わせやうまい組み合わせ方(プロセス)を発見し、より優れた材料を生み出すことです。私たちの研究室では、高度に自動化・並列化された実験装置を駆使するハイスループット実験を行っています。新しい装置やプロトコルの開発を通して実験のスループットを最大化し、浮いた時間を思考や情報収集に当てる研究スタイルを志向します。

➋ データ科学

ハイスループット実験は材料の合成条件、構造、性能を紐づけた材料ビッグデータを生み出します。効率的な材料探索を行うためには、良い材料を選出するだけでなく、材料性能の良し悪しがどのような因子と相関しているかを見極める構造性能相関を明らかにしていく必要があります。多変量解析や機械学習を駆使し、全てのデータから余すことなく学習することで物質探索を飛躍的に加速します。

➌ コンピュータシミュレーション

コンピュータや計算化学の発展によって、現実的な精度でのシミュレーションが可能になってきました。一方で、コンピュータを使った新しい材料の予測(in-silico設計)にはまだまだ距離があります。最も難しい問題は、複雑な材料を代表するような分子モデルを如何に構築するかです。実験も行う当研究室では、実践的な計算化学を標榜し、計算化学の夢であるin-silico材料設計に取り組んでいます。

ハイスループット実験装置の開発やデータサイエンスのプログラミングに加え、以下5つのテーマに注力しています:触媒・ポリマーインフォマティクス、構造性能相関、MOF やグラフェンなどのナノマテリアル、ポリマーナノコンポジット。

主な研究業績

- L. Takahashi, T. Taniike, K. Takahashi et al., Constructing Catalyst Knowledge Networks from Catalysts Big Data in Oxidative Coupling for Methane for Designing Catalysts, Chemical Science 2021, 12, 12546-12555 (press released, selected as Front Cover).

- T.N. Nguyen, K. Takahashi, T. Taniike et al., High-Throughput Experimentation and Catalyst Informatics for Oxidative Coupling of Methane, ACS Catalysis, 2020, 10, 921-932 (press released).

- G. Takasao, Toru Wada, T. Taniike et al., Machine Learning-Aided Structure Determination for TiCl4-Capped MgCl2 Nanoplate of Heterogeneous Ziegler-Natta Catalyst, ACS Catalysis, 2019, 9, 2599-2609.

使用装置

ピペッティングロボット Andrew+

多目的並列反応装置(研究室開発装置)

自動マイクロ波合成装置

触媒スクリーニング装置(研究室開発装置)

光触媒スクリーニング装置(研究室開発装置)

オペランド化学発光分析装置(研究室開発装置)

化学発光イメージング装置(研究室開発装置)

その場中・遠赤外分光光度計

レーザラマン分光光度計

マイクロプレートリーダー

X線回折装置 (オートサンプラー付)

蛍光X線分析装置 (オートサンプラー付)

研究室の指導方針

私たちの研究室にはコアタイムがありません。実験や研究のスループットを最大化し、ワークライフバランスを自身で設計して下さい。豊富なスタッフ陣があなたの研究をサポートします。チームミーティング(数週間に1回)やコロキウム(月に1回)を通して密な議論や指導を行います。また、国内外の学会への参加も積極的に支援しています。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/taniike/

エネルギー変換の最先端 ―未利用廃熱の高効率回収―

エネルギー変換の最先端 ―未利用廃熱の高効率回収―

R7年10月以降に入学する学生の受け入れは行いません

小矢野研究室 KOYANO Laboratory

教授:小矢野 幹夫(KOYANO Mikio)

E-mail:

[研究分野]

固体物性、熱電変換

[キーワード]

物理・実験系、低次元伝導体、熱電変換の物理、熱電材料、エネルギーの有効利用、エネルギーハーベスティング

研究を始めるのに必要な知識・能力

物理の実験系の研究室ですが、出身分野にはこだわりません。今までにも物理系、電子・電気系、機械系、化学系の学生が本研究室に来て活躍しています。JAISTに入学してから、応用物性数学、量子力学、固体物理学など自然科学系の講義を受講してもらうことをお願いしています。

この研究で身につく能力

物理系のみならず多様な分野から来た学生が、総合的な科学技術としての熱電変換の研究を行うことにより、修了後に企業や研究機関で社会に貢献することを目指しています。私たちの研究室で身につけられる能力は、具体的には以下のとおりです。

- 実際に手を動かしてものを作る面白さを知ること。

- 先端的な実験機器を用いた物理研究と実験手法の習得。

- 物理的または科学的な考え方の習得、ものごとを定量的に捉える力の獲得。

- プレゼンテーション能力、科学的な論文(主として日本語)の作成の方法。

【就職先企業・職種】 製造業ほか

研究内容

テトラヘドライト

硫化物熱電材料

ポストグラフェン材料

ゼーベック効果やペルチェ効果などを利用した『熱電変換技術』を使うと、熱エネルギーと電気エネルギーの相互変換が出来るため、廃熱から直接発電を行う『熱電発電』が可能となります。私たちの研究室では、【はかる】【つくる】【さがす】という3本の柱で熱電変換に関する研究を行っています。

【はかる】微小スケールの熱電性能の測定

「はかる」とは熱電材料の特性をはかるための評価手法の開発という意味です。近年、微細な構造を持った新規熱電素子が開発されていますが、システム自体が小さく測定が難しいため、新しい評価手法の開発が望まれています。

私たちの研究室では、3ω法(スリーオメガ法)と呼ばれる熱伝導率測定法を改良して、Bi-Te 系熱電ナノ粒子凝集体の熱伝導率を測定することに成功しました。さらにこの3ω法を改良することにより、遷移金属トリカルコゲナイドナノワイヤーの熱伝導率測定にもチャレンジしています。またポイントコンタクト型局所熱電性能測定法も開発しており、将来的にはグラフェンやポストグラフェンなど先端材料のフォノン物性を解明することを目指しています。

【つくる】インクジェット技術を用いた新規熱電モジュールの開発

実際に熱電発電を行うためには、Bi-Te 系熱電素子を多数配列させた熱電モジュールを作製しなければなりません。われわれは、LCD 用カラーフィルターの製造に利用されているインクジェット技術を熱電モジュール作製に応用するという、新たな製造プロセスの開発を行いました。

インクジェット印刷を用いることにより、従来作製が難しかった微小サイズモジュールや、ポリイミドをはじめとするフレキシブルな基板を用いたモジュールの試作に成功しました。今後は、焼成後の素子の密度と粒子配向性の向上といった課題を解決し、既存の分野およびエネルギーハーベスティングなど新しい分野への応用展開を図ることを予定しています。

【さがす】新しい熱電変換材料の創製

現在実用化されている熱電材料(Bi-Te 系材料)は、構成元素のTe が希少・高価であるという問題を抱えています。この問題を解決するため、私たちはTe の代替元素として硫黄(S)を用いた化合物、すなわち新しい硫化物熱電材料の開発を行っています。

最近、私たちはテトラヘドライトと呼ばれる熱電鉱物Cu12Sb4S13が、実用化されている材料と比べても遜色ない性能を示すことを発見しました。この材料は母体のままでも良好な熱電性能を示しますが、さらに、Cu サイトをNi で置換することにより熱電性能を約1.4倍向上させることに成功しました。

これ以外にも、多様な硫化物の低次元伝導体や、熱電材料と磁性体のハイブリッド材料の合成・開発を行い、その基礎物性や熱電性能を調査しています。

主な研究業績

- Development of thermal conductivity measurement system using the 3ω method and application to thermoelectric particles, S. Nishino, K. Suekuni, K. Ohdaira, and M. Koyano, Journal of Electronic Materials (2014), DOI: 10.1007/s11664-014-2993-9.

- High-performance thermoelectric mineral Cu12-xNixSb4S13 tetrahedrite, K. Suekuni, K. Tsuruta, M. Kunii, H. Nishiate, E. Nishibori, S. Maki, M. Ohta, A. Yamamoto, and M. Koyano, Journal of Applied Physics 113, 043712 (2013)

- 廃熱も電気に変える熱電発電,小矢野幹夫,Ohm Bulletin, 2014年 VOL.49 冬号(通巻200号)pp. 02.

使用装置

物理特性測定装置 PPMS(熱電性能、電気伝導の測定)

ラマン散乱分光装置(固体中の素励起のエネルギー分析)

管状電気炉・マッフル炉(無機材料の合成)

ホットプレス装置(粉体試料の加圧焼結・配向制御)

研究室の指導方針

『多様な物性に多様な価値観で挑む』をモットーに、今まで誰も知らなかった新しい現象を発見したり、新規材料を創製することを目指しています。小矢野研は『エネルギーに興味がある人』『無機材料を自分で作ってみたい人』『科学や物理が好きな人』 を歓迎します!

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/kotai/koyano/index.html

炭素1原子層厚のグラフェン膜を使った超低電圧・急峻動作のナノ電子機械スイッチ開発に成功 - 究極の低消費電力エレクトロニクスや集積センサシステム実現に期待 -

炭素1原子層厚のグラフェン膜を使った

超低電圧・急峻動作のナノ電子機械スイッチ開発に成功

- 究極の低消費電力エレクトロニクスや集積センサシステム実現に期待 -

ポイント

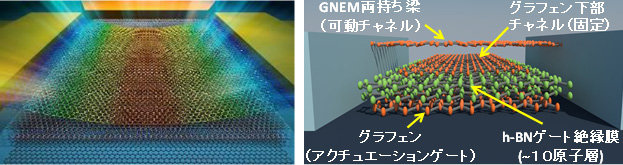

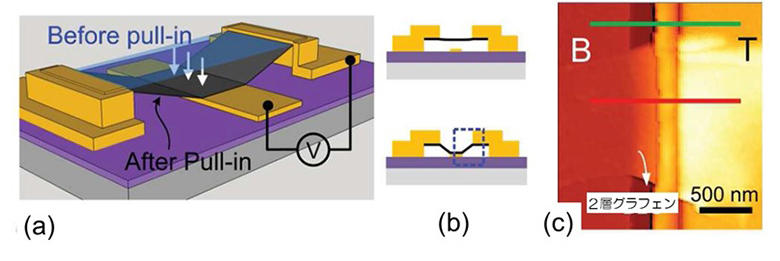

- 単層グラフェン膜で作製した両持ち梁を、機械的に上下させて安定動作するNEMS(ナノ電子機械システム)スイッチを世界で初めて実現

- スイッチング電圧<0.5 Vの超低電圧動作と急峻なオン・オフ切替え(電流スイッチング傾き≈20 mV/dec)を実現。従来の半導体技術を用いたNEMSスイッチに比べて約2桁の低電圧化を達成

- 制御電極表面に単層の六方晶窒化ホウ素原子層膜を備えることで、従来のグラフェンNEMSスイッチの問題であったグラフェン膜張り付き(スティクション)を解消し、5万回のオン・オフ繰り返し動作を実現

| 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・寺野稔、石川県能美市)サスティナブルイノベーション研究領域の水田 博教授、マノハラン ムルガナタン元JAIST講師、デンマーク工科大学のゴク フィン ヴァン博士研究員(元JAIST博士研究員)らは、単層グラフェン[用語解説1](原子1層厚の炭素原子シート)膜で作製した両持ち梁を、0.5V未満の超低電圧で機械的に上下させ、5万回繰り返しても安定動作するNEMS(ナノ電子機械システム)[用語解説2]スイッチの開発に世界で初めて成功しました。本デバイスを用いれば、スイッチオフ状態での漏れ電流を原理的にゼロにすることが可能となり、現在のエレクトロニクス分野で深刻な問題となっている集積回路やセンサシステムの待機時消費電力[用語解説3]の飛躍的な低減が実現し、今後のオートノマス(自律化)ITシステムの実現に向けた革新的パワーマネジメント技術として期待されます。 |

【背景と経緯】

現在のIT技術は、シリコン集積回路の基本素子であるMOSFET(金属酸化物半導体電界効果トランジスタ)の堅調な微細化に支えられ発展を遂げてきました。最新のマイクロプロセッサでは、数十億個という膨大な数の高速MOSFETをチップに集積することで、大量のデータを瞬時に計算・処理しています。しかし、この半導体微細化の追求に伴って、MOSFETのオフリーク電流(トランジスタをスイッチオフした状態での漏れ電流)の増大が深刻な問題となっています。オフリーク電流によりシステム待機時の消費電力(スタンバイパワー)は急増し、現代の集積回路システムにおいてはシステム稼動時の消費電力(アクティブパワー)と同等の電力消費となっています。スタンバイパワーを低減するために、現在、デバイス・回路・システム全てのレベルにおいてさまざまな対策が検討されています。このうちデバイスレベルでは、トンネルトランジスタや負性容量電界効果トランジスタなどいくつかの新原理のスイッチングトランジスタが提案され、研究開発が進められていますが、未だ従来のMOSFETを凌駕するオフリーク電流特性を実現するには至っていません。

【研究の内容】

水田教授、マノハラン元講師らの研究チームは、原子層材料であるグラフェンをベースとしたナノメータスケールでの電子機械システム(Nano Electro-Mechanical Systems: NEMS)技術による新原理のスイッチングデバイスを開発してきました。2014年には、2層グラフェンで形成した両持ち梁を静電的に動かし、金属電極上にコンタクトさせて動作するグラフェンNEMSスイッチの原理実験に成功しています。しかし、このスイッチではオン・オフ動作を繰り返すうちにグラフェンが金属表面に張り付く(スティクション)問題が生じ、繰り返し動作に限界がありました。

今回、研究チームは、制御電極表面に単層の六方晶窒化ホウ素[用語解説4]原子層膜を備えることで(図1参照)、グラフェンと電極間に働くファンデルワールス力[用語解説5]を低減させ、スティクションの発生を抑制して安定したオン・オフ動作を5万回繰り返すことに世界で初めて成功しました(図2参照)。また、素子構造の最適化を併せて行うことでスイッチング電圧が0.5 V未満という超低電圧を達成し、従来の半導体技術を用いたNEMSスイッチに比べて約2桁の低電圧化を実現しました。同時に、従来のNEMSスイッチでは不可避であったオン電圧とオフ電圧のずれ(ヒステリシス)の解消にも成功しました。

5万回を超える繰り返し動作を経ても、5桁近いオン・オフ電流比や、電流スイッチング傾き≈20 mV/decの急峻性が維持され、それらの経時劣化が極めて小さいことも確認されました。

本成果は、2022年12月22日にWiley社が発行する材料科学分野のトップジャーナルである「Advanced Functional Materials」に掲載されました。

本成果を含めて、水田教授は「ナノメータスケールにおける電子-機械複合機能素子の研究」の業績で2018年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞 研究部門を受賞しています。

【今後の展望】

これらの優れた性能と信頼性の高さから、本新型NEMSスイッチは、今後の超高速・低消費電力システムの新たな基本集積素子やパワーマネジメント素子として大いに期待されます。さらに、今回の新型スイッチの作製においては、大面積化が可能なCVD[用語解説6]グラフェン膜とhBN膜を採用しており、将来の大規模集積化と量産への展望も広がります。

図1.開発に成功した超低電圧動作グラフェンNEMSスイッチの(a)作製方法, (b)構造, (c)CVDグラフェン膜とhBN膜のラマンスペクトル, (d)作製した素子のSEM(電子顕微鏡)写真

図2.オン・オフの繰り返し動作測定結果:(a)印加電圧(上)と電流応答(下)、(b)繰り返し測定直後と(c)25,000回繰り返し後のオン・オフ電流特性。特性の経時劣化は極めて小さい。

【論文情報】

| 掲載誌 | Advanced Functional Materials (Volume32, Issue52) |

| 論文題目 | Sub 0.5 Volt Graphene-hBN van der Waals Nanoelectromechanical (NEM)Switches |

| 著者 | Manoharan Muruganathan, Ngoc Huynh Van, Marek E. Schmidt, Hiroshi Mizuta |

| 掲載日 | 2022年12月22日 |

| DOI | 10.1002/adfm.202209151 |

【用語解説】

2004年に発見された、炭素原子が蜂の巣状の六角形結晶格子構造に配列した単原子シート。

半導体集積回路作製技術によって形成されたナノメータスケールの機械的可動構造を有するデバイス。

電源に接続された集積回路・システムが、電源の切れている状態でも消費する電力。

グラフェンのユニットセルの2個の炭素原子の代わりに、窒素原子(N)とホウ素原子(B)で蜂の巣状格子構造を構成する化合物。電気的に絶縁体である。

原子や分子の間に働く力(分子間力)の一種。

さまざまな物質の薄膜を形成する蒸着法の一つで、基板物質上に目的とする膜の成分元素を含む原料ガスを供給し、化学反応・分解を通して薄膜を堆積する方法。

令和5年1月10日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/01/10-1.html最先端ナノ材料グラフェンを用いた電界センサ素子で、雷雲が生み出す電界の検出に成功 -襲雷予測に向けた「広域雷雲監視ネットワーク」実現に期待-

|

北陸先端科学技術大学院大学 音羽電機工業株式会社 東京工業大学 |

最先端ナノ材料グラフェンを用いた電界センサ素子で、雷雲が生み出す電界の検出に成功

- 襲雷予測に向けた「広域雷雲監視ネットワーク」実現に期待 -

北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科/環境・エネルギー領域のアフサル カリクンナン研究員、マノハラン ムルガナタン講師、水田 博教授の研究チームは、音羽電機工業株式会社、東京工業大学と共同で、グラフェン(炭素原子シート)を用いた超小型電界センサ素子を開発し、雷雲が生み出す大気電界(最小検出電界~67V/m)を、センサにグラフェンを使用して検出することに世界で初めて成功しました。

本研究成果に関し、11月26日に、北陸先端科学技術大学院大学において記者発表を行いました。

<記者発表出席者>

・北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科/環境・エネルギー領域

水田 博 教授

マノハラン ムルガナタン 講師

アフサル カリクンナン 研究員

・音羽電機工業株式会社 技術本部

圓山 武志 取締役 本部長

工藤 剛史 部長

・東京工業大学 地球インクルーシブセンシング研究機構

堀 敦 URA(リサーチ・アドミニストレーター)

<ポイント>

- 超小型グラフェン電界センサで、雷雲が生み出す大気電界の検出に世界で初めて成功。

- 雷雲内の電荷の分布を反映した大気電界のプラス・マイナス極性判定にも成功。

複雑な雷現象のメカニズム解明と襲雷予測の精度向上に期待。 - 既存技術に比べて大幅な小型化と低消費電力化を実現。

<研究背景と内容>

雷の事故による世界の死者数は年間6千~2万4千人と推定され、日本では毎年数名が亡くなっています。また、雷サージ(雷による異常電圧・電流)は情報システムや生産ラインなどに甚大な影響を与えます。こうした被害を軽減するには、早期に襲雷/避難情報を提供する予測システムを開発し、人々に行動変容を促す必要があります。高精度な襲雷予測には広域かつ高密度な雷雲監視ネットワーク作りが重要ですが、そのためには電界センサの小型化と省電力化が大きな課題となっています。

これに対して研究チームは、ナノ炭素材料のグラフェン(炭素原子が蜂の巣状の六角形結晶格子構造に配列した単原子シート)膜を検出用チャネルとした微細センサ素子を開発しました(図1参照)。このグラフェン電界センサを用いて、雷雲が生み出す大気電界の時間変化を電気的に検出することに世界で初めて成功しました。最小検出電界は約67V/mで、これは晴天時の地表付近における大気電界レベルです。さらにこの電界センサでは、大気電界の極性の判別も可能です(図2参照)。これにより、雷雲内部の電荷分布の推定が容易になり、複雑な雷現象のメカニズム解明に大きく寄与するものと予想されます。

このグラフェンセンサをモジュール化して、屋外で雷雨時に動作試験を行ったところ(図3参照)、20km以上離れた地点での落雷を電界ピーク信号として検出することに成功しました。信号検出のタイミングは、既存のフィールドミル型電界検出装置(重量~1kg, 要外部電源)と精度よく一致しています。今回の電界センサは、従来のフィールドミル装置と比べて、電界検出部の寸法で約2万分の1の小型化(ミルの直径:170mm ⇒ グラフェンチャネル寸法:10mm)と、低消費電力化(太陽電池駆動)を実現しています。さらに、測定された電界の時間発展データを特異スペクトル変換法で解析することで、5km圏内の落雷を32分前に予測できることも見出しています。これらの新技術を統合すれば、既存技術では困難だった多数のセンサ素子を広域に配置した落雷検出ネットワークの構築が容易となり、高精度な襲雷予測の実現に向けた大きな前進が期待できます。

本成果は、第82回応用物理学会秋季学術講演会で発表されました。

・題名:Enhancing Electric Field Sensitivity in Graphene Devices by hBN Encapsulation(11a-N306-9)

・題名:雷予測精度向上のための特異スペクトル変換法を用いた電界波形解析(9p-Z22-10)

本成果は、科学技術振興機構(JST)による以下の研究助成によって得られました。

・事業名:センター・オブ・イノベーション(COI)プログラム

研究課題名:「『サイレントボイスとの共感』地球インクルーシブセンシング研究拠点」

研究代表者:サテライト拠点代表 水田 博(北陸先端科学技術大学院大学 教授)

研究開発期間:平成29年度~令和3年度

・事業名:研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)トライアウト JPMJTM20DS

研究課題名:「襲雷予測システムのためのグラフェン超高感度電界センサの開発」

研究代表者:マノハラン ムルガナタン(北陸先端科学技術大学院大学 講師)

研究開発期間:令和2年度~令和3年度

図1 グラフェン雷センサイメージ図

図1 グラフェン雷センサイメージ図

図2 (a)開発したセンサの構造, (b)電界検出感度特性, (c)電界極性判定

図2 (a)開発したセンサの構造, (b)電界検出感度特性, (c)電界極性判定

図3 (a)フィールドテストの様子, (b)グラフェン電界センサの検出信号と既存のフィールドミル電界計の検出信号の比較,

図3 (a)フィールドテストの様子, (b)グラフェン電界センサの検出信号と既存のフィールドミル電界計の検出信号の比較,

(c)検出地点から10km以内での雷発生状況

令和3年11月26日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/11/26-1.html"三種の神器"を備えた多機能性グラフェンの開発 -ガン分子標的治療技術を目指して-

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学

フランス国立科学研究センター

"三種の神器"を備えた多機能性グラフェンの開発

-ガン分子標的治療技術を目指して-

ポイント

- 三種類の機能性分子(近赤外蛍光プローブ、抗ガン剤、腫瘍マーカー認識分子)をグラフェン表面上に一度に化学修飾することに成功

- 多機能性グラフェンの合理的な分子設計によって選択的かつ効果的なガン細胞死を誘導することに成功

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科物質化学領域の都 英次郎准教授らはフランス国立科学研究センター(所長、アントワーヌ・プチ、フランス・パリ)のアルベルト・ビアンコ博士ら(同センター、細胞分子生物学研究所、フランス・ストラスブール)と共同で、多機能性グラフェン*1を活用した新しいガン分子標的治療技術の開発に成功した(図1)。

本研究は、グラフェンに様々な機能性分子を一度に化学修飾できること、そしてその合理的な分子設計に基づいた効果的なガン分子標的治療技術への応用の可能性を示した。今後は、この技術を応用して、マウスやラット等の実験動物の体内における抗ガン作用を詳細に調べていく予定である。 本成果は、2020年4月21日にWiley-VCH発行「Angewandte Chemie International Edition」のオンライン版に掲載された。なお、本研究は、日本学術振興会科研費[基盤研究A、基盤研究B、国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)]、フランス国立研究機構、グラフェンフラッグシップ、スペイン財務省、バレンシア州自治政府の支援を受けて行われた。 |

図1. 多機能性グラフェンの分子構造

図1. 多機能性グラフェンの分子構造

【論文情報】

| 掲載誌 | Angewandte Chemie International Edition (Wiley-VCH) |

| 論文題目 | Rational chemical multifunctionalization of graphene interface enhances targeting cancer therapy |

| 著者 | Matteo Andrea Lucherelli, Yue Yu, Giacomo Reina, Gonzalo Abellán, Eijiro Miyako*, Alberto Bianco* |

| 掲載日 | 2020年4月21日にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1002/anie.201916112 |

【用語説明】

*1 グラフェン

炭素原子だけで構成される二次元シート状のナノ炭素材料。厚さが炭素一個分に相当し、炭素原子が蜂の巣のような六角形に連結した構造を持つ。優れた電気伝導性、熱伝導性、機械的強度、化学的安定性などを持っており、幅広い分野での応用が期待されている。

*2 インドシアニングリーン(ICG)

医療診断で使用されるシアニン色素の一種である。生体透過性の高い近赤外波長領域の光が利用できるため生体深部の診断や治療に有用と考えられている。

*3 葉酸

葉酸はビタミンB群の一種。ガンマーカー認識素子として葉酸受容体を標的にしたドラッグデリバリーシステムが開発され、ガンの診断や治療に応用されつつある。

*4 ドキソルビシン(Dox)

抗ガン剤の一種である。腫瘍細胞の核内の遺伝子に結合することで、DNAやRNAを合成する酵素の働きを阻害することで抗腫瘍効果を示す。

令和2年4月23日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2020/04/23-1.html水田教授らが太陽誘電社とグラフェン超高感度においセンサの共同開発を発表

環境・エネルギー領域の水田 博教授らの研究グループは、 太陽誘電株式会社(本社:東京都、代表取締役社長:登坂正一、以下太陽誘電)と、グラフェンを用いた超高感度においセンサの共同開発を発表しました。

<発表の概要>

水田教授らの研究グループは、原子層材料グラフェンを用いた独自のNEMS(Nano-Electro-Mechanical Systems: ナノ電子機械システム)技術を用いて、グラフェン表面に物理吸着した単一CO2ガス分子によるグラフェンの微小な電気抵抗変化を、室温で検出時間<1分で高速検出する抵抗検出方式の単分子レベル気相センサの原理検証に成功しています。この抵抗検出方式グラフェンセンサはグラフェンとガス分子間の化学反応を用いておらず、吸着を加速する目的で印加している基板電界を切れば吸着分子は自然に脱離します。つまりセンサのリフレッシュ動作は必要なく、それゆえ素子のライフタイムを飛躍的に長くできます。最近では、この基盤技術を応用展開し、室温大気圧雰囲気下で濃度~500 pptの極薄アンモニアガスに対して、検出時間<10秒で高速検出することにも成功しています。また、グラフェンRF振動子を用いた質量検出方式グラフェンセンサの基盤技術も開発済みです。現在のQCM(Quartz Crystal Microbalance:水晶振動子マイクロバランス)センサの質量検出限界が数ピコグラム(10-12 g)レベルであるのに対して、本研究では、濃度~数ppbのH2/Arガス中で、グラフェン振動子表面に吸着した分子による質量の増加を、室温で100ゼプトグラム(1zg = 10-21 g)レベルで検出することに成功しています。これは、従来のQCMセンサと比較して約7桁の質量感度向上にあたります。

一方、太陽誘電は、これまでQCMを用いたにおいセンサの開発を行ってきました。開発中のセンサシステムは、①QCMセンサアレイモジュール、②センサコントロールユニット、③クラウド処理の3つの構成要素からなっており、①QCMセンサモジュールは、水晶振動子、水晶発振回路、周波数検出回路、流路、ポンプ、BLE(無線)等から構成されています。②センサコントロールユニットは、①QCMセンサモジュールと同時複数(最大32台)接続し、センサデータを取得するとともに、そのデータをクラウドへアップするゲートウェイ機能を有しています。③クラウド処理は、②センサコントロールユニットを介してアップされたセンサデータをニューラルネットワークの機械学習で処理し、においの種類や危険予知、故障予測など人にとって意味のある結果を出力します。しかし、①のQCMセンサの感度は人の嗅覚感度にも達しておらずppm程度の濃度が検出限界であることが課題となっています。

本共同開発においては、両グループの相補的な世界的卓越技術を融合させ(図1参照)、犬や線虫の嗅覚能力に迫るpptレベルの超高感度(図2参照)を可能とするマルチセンサアレイ方式パターン分析超低濃度・超微小量においセンシング技術を開発します。これは太陽誘電の高感度化ロードマップ(図3参照)において、最高感度フェーズの技術として位置づけられています。

図1 太陽誘電株式会社と水田教授グループの共同開発チーム概念図

図2 匂いセンサの応用分野と既存センサの性能および共同開発する超高感度グラフェンセンサのターゲット

図3 太陽誘電株式会社の高感度化ロードマップにおける本共同開発の位置付け

図4 共同開発チームの主メンバー:

左から水田博教授、太陽誘電株式会社開発研究所・機能デバイス開発部の服部将志課長、下舞賢一次長

<今後の展開>

生体・環境などのにおいをシングルppb~pptレベルで識別するグラフェンセンサアレイを室温・高速で動作させ、真のe-Nose技術の実現を目指します。また、これを、①皮膚ガス検知によって未病検出や精神的ストレスモニタを可能とする高機能ヘルスチェックシステムや、②シックハウス症候群の原因となっているVOC(揮発性有機化合物)など生活環境汚染モニタリングシステム開発に発展させ、新たな産業・市場開拓に挑んでまいります。

図5 超高感度グラフェンにおいセンサシステムによる応用展開例

本共同開発事業は、10月23日開催の、粉体粉末冶金協会2019年度秋季大会(第124回講演大会)講演特集『スマートソサイエティを支える高機能電子部品材料』において発表予定です。

*参考:粉体粉末冶金協会2019年度秋季大会(第124回講演大会)ホームページ

令和元年10月23日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2019/10/23-2.htmlSi版グラフェン「シリセン」が凸凹な表面上で成長することを発見

Si版グラフェン「シリセン」が凸凹な表面上で成長することを発見

ポイント

- シリセンはグラフェンのケイ素版と言える原子層物質で、これまで実験的な合成報告は、原子レベルで平坦な単結晶表面上に限られていた。

- 今回の成果により、シリセンは凸凹な表面上でも起伏を乗り越えて横方向に成長し、シートを形成することが明らかとなった。

|

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・浅野 哲夫、石川県能美市)先端科学技術研究科応用物理学領域のアントワーヌ・フロランス助教、高村 由起子准教授らは、原子レベルで平坦な表面上にしか成長しない、と考えられていた二次元材料「シリセン」を凸凹な表面上にも成長させることに成功しました。 |

<今後の展開>

今回の成果は、シリセンが単に原子レベルで平坦な基板上に吸着したケイ素原子による再構成構造ではなく、凹凸を乗り越えてシートを形成する真の二次元材料であることを証明しており、大面積かつ究極に薄いケイ素系超薄膜材料として応用研究への展開が期待できる。

<論文>

"Insights into the spontaneous formation of silicene sheet on diboride thin films"

(二ホウ化物薄膜上へのシリセンの自発的形成機構に関する洞察)

DOI: http://dx.doi.org/10.1063/1.4974467

Antoine Fleurence and Yukiko Yamada-Takamura

Applied Physics Letters 110, 041601 (2017).

平成29年2月1日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2017/02/1-1.html欠陥修復した酸化グラフェンから優れた電気特性をもつバンド伝導の観察に成功

|

大阪大学 北陸先端科学技術大学院大学 名古屋大学 公益財団法人科学技技術交流財団 あいちシンクロトロン光センター |

欠陥修復した酸化グラフェンから

優れた電気特性をもつバンド伝導の観察に成功

~高結晶性グラフェン薄膜のスケーラブル製造への道筋を開拓~

| 研究成果のポイント | ||

|

||

| <概要> 大阪大学大学院工学研究科の根岸良太助教、小林慶裕教授、北陸先端科学技術大学院大学の赤堀誠志准教授、名古屋大学大学院工学研究科の伊藤孝寛准教授、あいちシンクロトロン光センター渡辺義夫リエゾン副所長らの研究グループは、還元過程において微量の炭素源ガス(エタノール)を添加した高温(1100℃以上)加熱還元処理により欠陥構造の修復を促進させることで飛躍的に酸化グラフェンの結晶性を向上させ、還元処理をした酸化グラフェン薄膜においてグラフェン本来の電気伝導特性を反映したバンド伝導の観察に初めて成功しました。(図1)

このバンド伝導の発現により、還元処理をした酸化グラフェン薄膜としては現状最高レベルのキャリア移動度(~210cm2/Vs)を達成しました。 本成果によって、酸化グラフェンは、還元処理によりグラフェン薄膜の生成が可能なため、グラフェンを利用した電子デバイスやセンサーなど様々な応用が期待されています。 本研究成果は、日本時間 7月1日(金) 午後6時に英国の科学オープンアクセス誌「Scientific Reports (Nature Publishing Group)」に公開されます。  図1 酸化グラフェンの還元法に対する(a)従来法と(b)本手法との比較。(c)低結晶性と(d)高結晶性グラフェンにおける電子・ホールの流れる様子の違い。処理温度の異なるエタノール還元処理後の酸化グラフェン薄膜の伝導度における観察温度存性(e)900℃、(f)1130℃。伝導機構モデルに基づく伝導度の温度依存性解析から、1130℃の高温エタノール加熱還元処理した酸化グラフェン薄膜では観察温度が室温~40Kの範囲においてバンド伝導が観察されている((f)のグラフ)。 |

| <研究の背景> | |||

図2 高配向性グラファイト(HOPG)と酸化グラフェンからのグラフェン薄膜形成方法の比較 図2 高配向性グラファイト(HOPG)と酸化グラフェンからのグラフェン薄膜形成方法の比較その発見者であるガイム、ノボセロフはその重要性から2010年にノーベル賞を受賞しています。大量合成可能な酸化グラフェンは、還元処理によりグラフェンを形成させることが可能なため、グラフェンの合成における出発材料として、世界中で大変注目されています。 しかしながら、酸化グラフェンは非常に多くの欠陥構造を有するため、還元処理後に得られるグラフェン薄膜のキャリア移動度(トランジスタ性能の指標となり、物質を伝搬する電子・ホールの速さ:速いほどトランジスタ性能が良い)はせいぜい数cm2/Vsに留まっていました。 現在、最も結晶性の高いグラフェンの合成方法は、HOPG(高配向性のグラファイト)からスコッチテープで一枚ずつ剥離して基板へ転写する方法です。しかしながら、この方法では得られるグラフェン片のサイズは数μm程度と小さい上に、小さなフレークを幾重にも重ねてデバイスとして利用可能な薄膜にしなければなりません。これは至難の作業です(図2(a))。 一方、酸化グラフェンは親水性のため水によく分散させることができるので、その水溶液を基板上に滴下して水分を飛ばし還元するだけで、容易に厚さ1-3層分の薄いグラフェン薄膜を形成させることが可能となります(図2(b))。そのため、グラフェンを大量に合成する原料として、酸化グラフェンの合成法や還元法が世界中で研究されています。

酸化グラフェンからグラフェンを生成するためには還元処理が必須となりますが、一般的な化学還元や真空・不活性ガス(アルゴンなどカーボンと化学反応を起こさないガス)中での加熱還元処理では、酸化過程で形成した欠陥構造が還元後も多く残るため、これまで薄膜のキャリア伝導機構は電子が局在したホッピング伝導※7を示すことが知られていました。  図3 処理温度の異なるエタノール還元処理後の酸化グラフェン薄膜およびグラファイト(HOPG)からのX線吸収微細構造スペクトル。1130℃の高温エタノール還元処理では非占有準位であるπ*とσ*のピーク強度比が900℃処理よりも完全結晶であるグラファイトで観察された強度比に近い値を示しており、酸化グラフェンの高結晶化に伴いバンド(電子)構造が理想的なグラフェンに近づいていることが分かる。 図1(c),(d)の伝導機構に対する模式図で示すように、薄膜内に欠陥構造が多い場合(図1(c))、欠陥構造がキャリア(電子・ホール)の流れに対して大きな壁となります。キャリアは熱エネルギーの助けを借りてこの障壁を乗り越えるようにホッピング伝導します。これは、キャリアにとって大きなエネルギーを必要とし、著しい移動度の低下を引き起こします。一方で、欠陥構造の領域が減少すると障壁の高さが低下し(図1(d))、キャリアの流れはスムーズになり、グラフェンの結晶性を反映したバンド伝導を示すことが期待されます。 |

|||

| <研究の内容> | |||

|

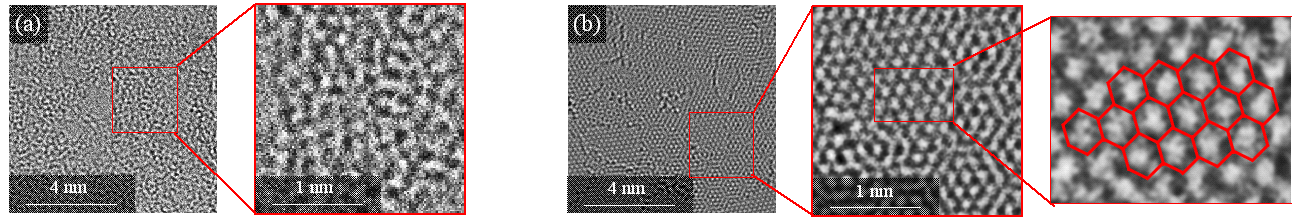

本研究グループは、1-3層(厚さ:~1nm)からなる極めて薄い酸化グラフェン薄膜をデバイス基板上へ塗布し、エタノール添加ガス雰囲気で1100℃以上の高温加熱還元処理を行うことにより(図1(b))、高移動度の薄膜形成に成功しました。還元処理をしたグラフェン薄膜における電気伝導度の温度特性解析から、バンド伝導が観察されました。低結晶性を示す低温(900℃)でのエタノール還元処理では、電子の流れ(図1(e)のグラフ:Y軸)は観察温度Tの-1/3乗(X軸)に対して線形に変化しており、この振る舞いはホッピング伝導モデルで説明することができます。一方、高結晶性を示すグラフェン薄膜が生成される高温条件(1130℃)では、観察温度が室温から40Kの範囲で伝導度(図1(f)のグラフ:Y軸)がTの-1/3乗に対して非線形的変化を示し、バンド伝導モデルで説明することができます。これは、カーボン原材料となるエタノールガスの添加により、酸化過程で生成した欠陥構造の修復が効率的に促進し、グラフェンの結晶性が飛躍的に向上していることを意味しています。実際、バンド伝導の発現を裏付けるデータとして、X線吸収微細構造スペクトル※8 を実施して電子構造※9 の視点からもこの物性を実証しました(図3)。さらに、ミクロ領域の構造解析法である透過型電子顕微鏡※10 観察からも、結晶性の向上を明らかにしました(図4)。

図4 処理温度の異なるエタノール加熱還元処理後の酸化グラフェン薄膜の透過型電子顕微鏡像(a)900℃、(b)1100℃。処理温度1100℃では炭素原子の蜂の巣構造を反映した輝点が周期的に配列しており、結晶性が飛躍的に向上していることが分かる。 |

|||

| <本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)> | |||

|

酸化グラフェンは、還元処理によりグラフェン薄膜の生成が可能なため、グラフェンを利用した電子デバイスやセンサーなど様々な応用が期待されています。本研究の成果は、グラフェンの優れた物性を活用したスケーラブルな材料開発の進展において重要なマイルストーンとなります。

|

|||

| <特記事項> | |||

|

本研究成果は、日本時間 7月1日(金) 午後6時に英国の科学オープンアクセス誌「Scientific Reports (Nature Publishing Group)」に公開されます。

タイトル:"Band-like transport in highly crystalline graphene films from defective graphene oxides" 著者名:R. Negishi, M. Akabori, T. Ito, Y. Watanabe and Y. Kobayashi なお本研究は、JSPS科研費PJ16K13639, 26610085, JST育成研究 A-STEP No. AS242Z02806J, AS242Z03214M, 大阪大学フォトニクス先端融合研究センター、「低炭素研究ネットワーク」京都大学ナノテクノロジーハブ拠点、北陸先端科学技術大学院大学ナノテクノロジープラットフォーム事業の一環として行われ、京都大学 大学院理学研究科 倉田博基教授、大阪工業大学教育センター 山田省二教授、大阪大学大学院理学研究科 髙城大輔助教、あいちSRセンター 仲武昌史氏、北陸先端科学技術大学院大学 村上達也氏の協力を得て行われました。 |

|||

| <用語説明> | |||

|

※1 欠陥構造

グラフェンは炭素原子が蜂の巣状(ハニカム状)に結合したシート状の物質であり、欠陥構造とはこのハニカム状の構造の変形や、カーボンそのものが欠損した穴、カーボンがそれ以外の元素(酸素など)と結合した状態等を指す。 ※2 酸化グラフェン

酸化処理によりグラファイトから化学的に剥離させた厚さ1原子層分のシート状の材料。水や有機溶媒に溶け、液体として取り扱うことができるため、任意基板へ塗布するだけでグラフェン薄膜を容易に大面積で作成することができる。しかし、酸化処理により多くの欠陥構造や酸素含有基を含むため、その伝導特性は高配向性グラファイト(HOdivG)から得られるグラフェンと比較して著しく低い。このことが酸化グラフェン材料のデバイス応用に向けて大きなボトルネックとなっている。 ※3 バンド伝導

キャリアが周期的電子構造を持つ固体結晶内を波として伝搬する伝導機構。 ※4 キャリア移動度

固体物質内におけるキャリア(電子・ホール)の動きやすさを表わし、トランジスタ性能の基本的な指標となる。 ※5 還元処理

グラファイトの酸化処理により合成された酸化グラフェンは多くの酸素含有基を含むため絶縁性を示す。電子デバイスへの応用には、これら酸素含有基を取り除くための還元処理が必須となる。 ※6 スケーラブル

製造プロセスやネットワークシステムなどにおいて現時点では小規模なものであるが、リソースの追加により大規模なものへ拡張できる能力。 ※7 ホッピング伝導

キャリアが固体結晶内の欠陥構造などに起因した局在電子準位を熱エネルギーの助けを借りて移動する伝導機構。 ※8 X線吸収微細構造スペクトル

X線を物質に照射するとX線の吸収に伴い観察対象となる原子の電子が放出し、周辺に位置する原子によって散乱・干渉が起きる。このようなX線の吸収から原子の化学状態や電子構造を調べることができる。 ※9 電子構造

固体内の原子・分子の配置に起因した電子の状態。周期的な結晶構造を持つ物質では、物質中の電子のエネルギーと運動量の関係が物質間の相互作用のためにエネルギー状態が帯状に広がったバンド構造を持つ。 ※10 透過型電子顕微鏡

観察の対象となる物質に電子を照射し、それを透過してきた電子を観察する顕微鏡。原子スケールで固体結晶の構造解析が可能。 |

|||

平成28年7月1日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/07/01-1.html原子層材料グラフェンを用いたナノセンサー素子で二酸化炭素分子一個の検出に成功

原子層材料グラフェンを用いたナノセンサー素子で二酸化炭素分子一個の検出に成功

- 超高感度・超小型パーソナル環境センシング応用に期待 -

| ポイント | |||

|

|||

|

|||

|

|||

| <開発の背景と経緯> | |||

|

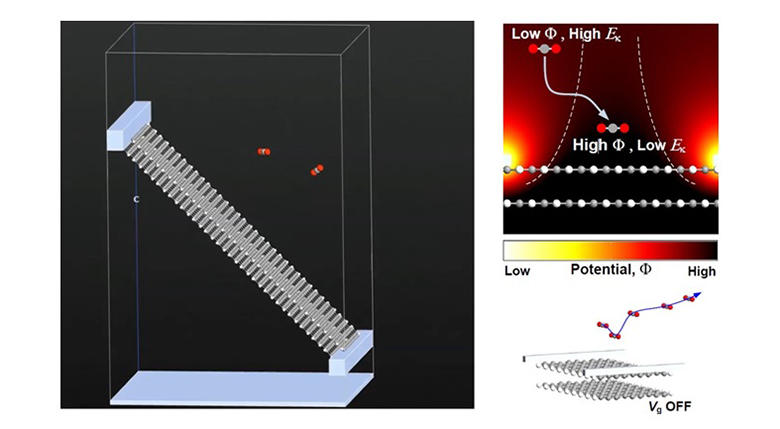

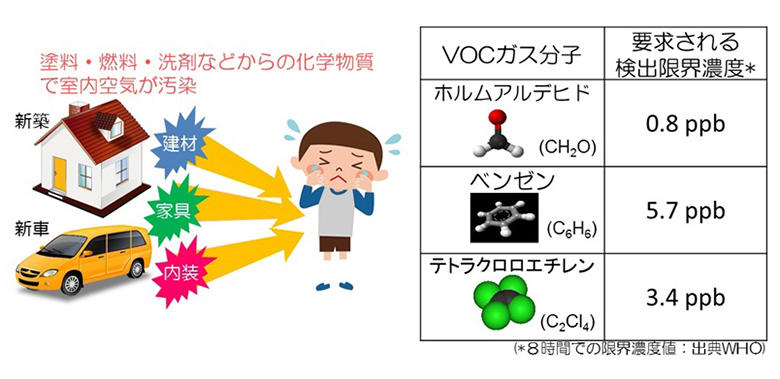

原子層材料であるグラフェンは、その優れた電気的特性に加え、シリコンと比べて1桁以上高いヤング率(材料の弾性係数)と、引っ張り応力に対して約20%の格子変形にも耐える機械的特性も有していることから、ナノ電子機械システム(NEMS)への応用が期待されています。さらに表面対体積比率が極めて高いことから、高感度センサーの材料としても大きな期待が寄せられています。水田らのグループは、グラフェンNEMS複合機能素子の研究にいち早く着手し、科学研究費助成事業・基盤研究(S)において、超高感度・環境センサーとパワーマネジメント素子を融合したオートノマス・複合機能センサーの開発に取り組んできました。近年、シックハウス症候群に代表される個人の生活空間レベルでの空気汚染に起因する健康障害が深刻な問題となっていますが、建材やインテリア素材、家具などから発生する化学分子ガスは一般に濃度がppbレベルと非常に希薄で、既存のガスセンサー技術で検出することは極めて困難です。今回の単一CO2分子検出成功は、グループが世界に先駆けて構築してきたグラフェンNEMS素子に関するリーディング技術と、吸着分子とグラフェン間に生じる相互作用を原子レベルで明らかにするシミュレーション技術を融合させて初めて実現できた成果です。 |

|||

| <今回の成果> | |||

|

グラフェンNEMS作製技術を用いて、半導体基板上に2層グラフェン膜の両持ち梁を作製した後、下部の金電極に電圧を印加することで、グラフェン梁を電極上に引き寄せて付着させ、グラフェン斜め梁を形成しました(図1参照)。非常に希薄なCO2ガスを導入し、グラフェン斜め梁の電気抵抗を時間的にモニターしましたが、この状態では分子吸着に伴う信号は検出されません(図2(b)内の黒点データ)。しかし、半導体基板に電圧を加えて電界を発生させると、グラフェン梁の電気抵抗に、CO2分子一個一個がグラフェン梁表面に吸着・離脱したことを示す量子化された変化(一定の値で抵抗が増減すること)が観測されました(図2(b)内の青点とピンク点データ)。これは、基板から印加した電界によってCO2分子内にわずかな分極が生じ、それと基板からの電界の相互作用によってCO2分子がグラフェン梁表面に引き寄せられるからです(図3参照)。 |

|||

| <今後の展開> | |||

|

今回の実験では、分子内の分極がゼロで電気的な検出が困難と考えられていたCO2分子を用いましたが、今後はシックハウス症候群の原因となっているホルムアルデヒドやベンゼンなど揮発性有機化合物ガスを用いた検証実験を進めていきます(図4参照)。また、グラフェン梁の幅をシングルナノメートル(10ナノメートル未満)に超微細化することで検出感度を更に向上させるとともに、基板から印加する電界の強度とグラフェンNEMS構造のデザインを最適化することで検出速度の向上を図ります。さらに、本プロジェクト内で並行して開発を進めているグラフェンNEMSスイッチを、本センサー回路のパワーゲーティング素子として集積化することで、センサーシステムの待機時消費電力をシャットアウトし、バッテリーの寿命を飛躍的に延ばすことを試みます。 |

|||

| <用語説明> | |||

|

|||

| <参考図> |

図1 (a)作製した2層グラフェンNEMSセンサーの構造、(b)斜めグラフェン梁の模式図、(c)実際に作製した素子の原子間力顕微鏡写真 |

図2 (a)吸着したCO2分子によるグラフェン梁電気抵抗変化を説明する模式図、(b)実際に観測された電気抵抗変化の時間依存性(黒点:基板電圧オフの場合、青点:基板に正電圧印加の場合、ピンク点:基板に負電圧印加の場合)、(c)電気抵抗変化の統計分布。'抵抗変化の量子化'を示している。 |

図3 斜め2層グラフェン梁の表面に物理吸着するCO2分子の様子を分子動力学でシミュレーションしている途中経過(左)。2層グラフェン表面付近での静電ポテンシャル分布。ポテンシャルの高い領域(黒い部分)に吸着CO2分子がトラップされる様子を示している(右上)。基板電界をオフにした場合、CO2分子が離れて行く軌跡を示している(右下)。 |

図4 シックハウス症候群、シックカー症候群などの原因となる揮発性有機化合物ガス分子の一例。表中の数字は、WHOから示されている8時間での限界濃度値で一桁のppbレベルでの検出精度が要求されることを示している。 |

図5 本研究成果に対するイメージ図 |

平成28年4月18日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2016/04/18-1.html高分子材料の機能化、高性能化をレオロジー的な手法で行います

高分子材料の機能化、高性能化を

レオロジー的な手法で行います

材料レオロジー研究室 Laboratory on Materials Rheology

教授:山口 政之(YAMAGUCHI Masayuki)

E-mail:

[研究分野]

高分子レオロジー、成形加工

[キーワード]

インテリジェントポリマー、バイオマスポリマー、マテリアルリサイクル

研究を始めるのに必要な知識・能力

マテリアルサイエンス(材料科学)系分野に関する基礎知識があれば、これまでの専門は気にせずとも結構です。むしろ意欲ある学生を希望します。

この研究で身につく能力

高分子はひとつの分子が線状で長いことが最大の特徴です。このような分子形状であるため、高分子は“からみ合い”相互作用を示します。その結果、例えば液体状態でも弾性を示し、さまざまな成形加工が適用できるようになります。からみ合いは高分子らしさを表す最も適切な特性であると言え、レオロジーではその「からみ合い」により示される特性や、それによって形成される構造を取り扱います。当研究室ではレオロジー的な考え方や成形加工の技術を取り入れることで、新しい機能材料や、ポリマー系材料の高性能化へ取り組み、世の中の役に立つ新規材料を創出しています。これらの研究で身につく材料設計に対する考え方は、企業における研究でも大いに役立ちます。

【就職先企業・職種】 高分子材料を扱う樹脂メーカー、加工メーカー、ユーザーなど(詳細はHPに記載)

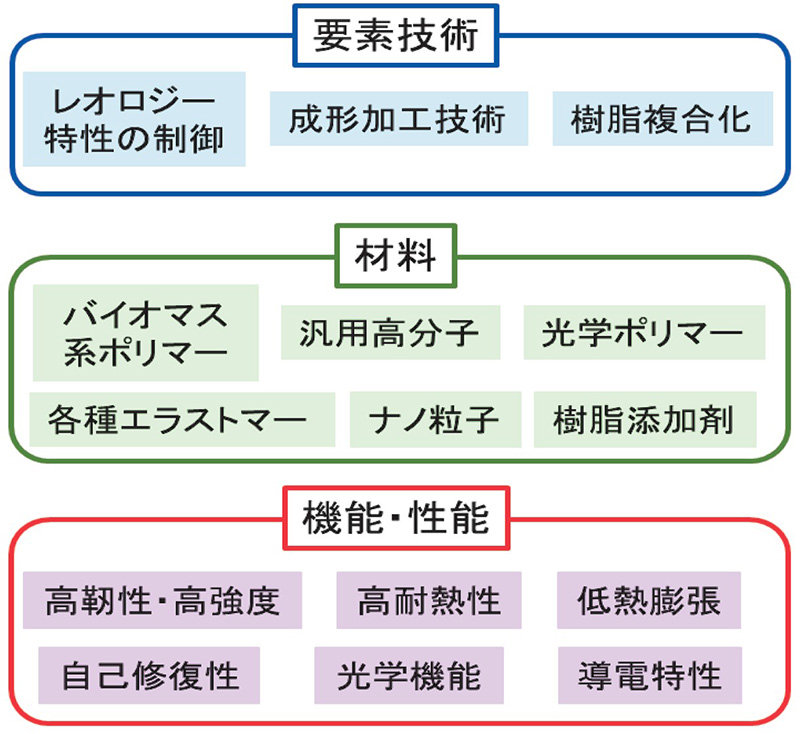

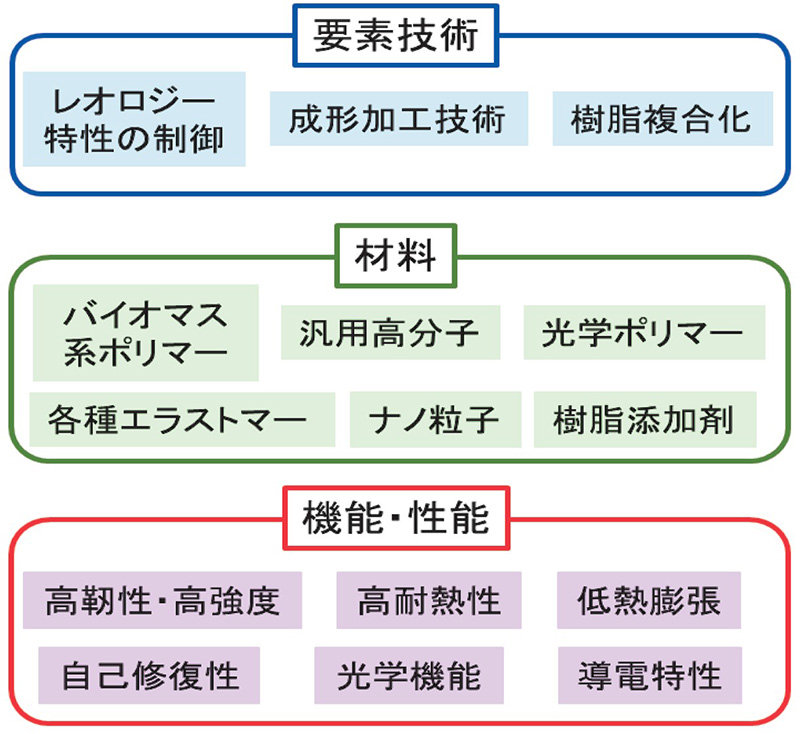

研究内容

当研究室では、レオロジー特性の新しい制御技術、成形加工技術、ブレンド・アロイやコンポジットなどの樹脂複合化の独自技術を「武器」として、新しい材料設計を化学反応に頼ることなく創出しています。

当研究室では、レオロジー特性の新しい制御技術、成形加工技術、ブレンド・アロイやコンポジットなどの樹脂複合化の独自技術を「武器」として、新しい材料設計を化学反応に頼ることなく創出しています。

対象とする材料は、ポリ乳酸やセルロースなどのバイオマス系ポリマー、ポリエチレンやポリプロピレンなどの汎用高分子、ポリメタクリル酸メチルやポリカーボネートなどの光学ポリマー、各種エラストマーなど、ほとんどの高分子材料であり、さらにカーボンナノチューブなどのナノ粒子、各種樹脂添加剤を幅広く取り扱っています。また、高分子以外にも、化粧品や食品などを研究対象とすることがあります。これらの材料の組み合わせや改質、さらには成形により、さまざまな機能を付与し、また、高性能化を行っています。

応用分野はさまざまですが、自動車関係の材料や次世代のディスプレイなど、日本の技術力が強い分野を中心にした研究開発が多くなっております。得られた研究成果の一部は既に工業的にも応用されています。また、成形加工のトラブルや高速成形に対する研究も進め、高分子加工を技術的にサポートしております。以下、研究例の一部を紹介します。

【高分子系複合材料の研究開発】

分子レベルで異種物質の凝集状態を高度に制御することにより、ポリマー系複合材料の高性能化を目指す研究です。次世代気自動車などへの用途展開が期待できる透明樹脂や内装材向け樹脂、透明かつフレキシブルな導電性ポリマーフィルム、植物由来の原料を用いた革新的な光学デバイスなどの開発に取り組んでいます。また、ポリ乳酸の革新的な高性能化など低環境負荷材料を用いた研究も積極的に推進しています。

【レオロジー制御による機能性ソフトマテリアルの材料設計】

レオロジーの考え方はポリマーのみならず、さまざまな分野で必要とされます。特に、ソフトマテリアルである食品や生体材料、化粧品などではレオロジー特性の把握が必要不可欠です。本テーマでは、これら機能性ソフトマテリアルの材料設計をレオロジーの観点から進めています。切断しても再び元通りに治癒する自己修復性材料、形状記憶材料などの設計指針をこれまでに提案しています。

【成形加工技術の深化・構築】

優れた高分子材料でも、成形加工できなければ世の中で使用されません。そのため高分子産業では、成形加工に必要不可欠なレオロジーの専門家を常に必要としています。その基礎となる研究を実施すると共に、新材料のレオロジー特性を明らかにすることで実用化へ貢献しています。

主な研究業績

- 環境問題に立ち向かうポリオレフィンの成形加工技術,山口政之, 成形加工, 32(9), 301 (2020).

- 低分子添加による複屈折制御,山口政之,工業材料,66(4), 33-37 (2018).

- 成形加工性向上のための高分子レオロジー制御技術,山口政之,機能材料,38(4), 4-12 (2018).

使用装置

レオロジー測定装置

成形加工機

分光分析装置

力学特性評価装置

研究室の指導方針

当研究室では、主として高分子物性に関する知見に基づいて、材料の設計から成形技術に至るまで、さまざまな研究テーマを設定し活動しています。また、実際に役立つ研究を行うために、企業との共同研究を積極的に進めています。私自身の企業経験も活かしながら就職活動へのサポートも行い、総合的な力を伸ばしてもらいたいと考えています。

ポリマー材料の研究開発に興味をお持ちの方は、是非、当研究室を訪問してください。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/yamaguchi/

表面・界面の理解に基づいたナノマテリアル開発

表面・界面の理解に基づいた

ナノマテリアル開発

先端ナノ材料科学研究室

Laboratory on Advanced Nanomaterials Science

教授:高村 由起子(YAMADA-TAKAMURA Yukiko)

E-mail:

[研究分野]

材料科学、材料工学、表面科学

[キーワード]

ナノマテリアル、二次元材料、薄膜成長、走査プローブ顕微鏡、放射光実験

研究を始めるのに必要な知識・能力

我々の研究室で行っている研究に向いているのは、ナノマテリアルの表面や界面で原子が並んでいる様子を見てみたい、という好奇心が強く、とにかく実験するのが好き、という方です。

この研究で身につく能力

最先端の装置、しかも世界に一台しかないような特殊な装置、を自分で操作して一定の期間内に成果を出すことを要求されますので、自ずとそのような装置の操作に必要な慎重さと大胆さが養われます。また、数多くの実験をこなすことで、効率的な実験計画の立て方が身につくのと同時に、装置の不具合などで実験が思い通りに進まない、といった経験から、想定外の事態に対応する能力も養われます。実験で得られた結果などについて自分でまとめ、考え、理解・学習する能力だけではなく、先輩や教員と一緒に議論することによって、説明する力、論理的に考える力が養われます。

【就職先企業・職種】 電気・電子、機械、医療機器メーカーのエンジニア職、研究職

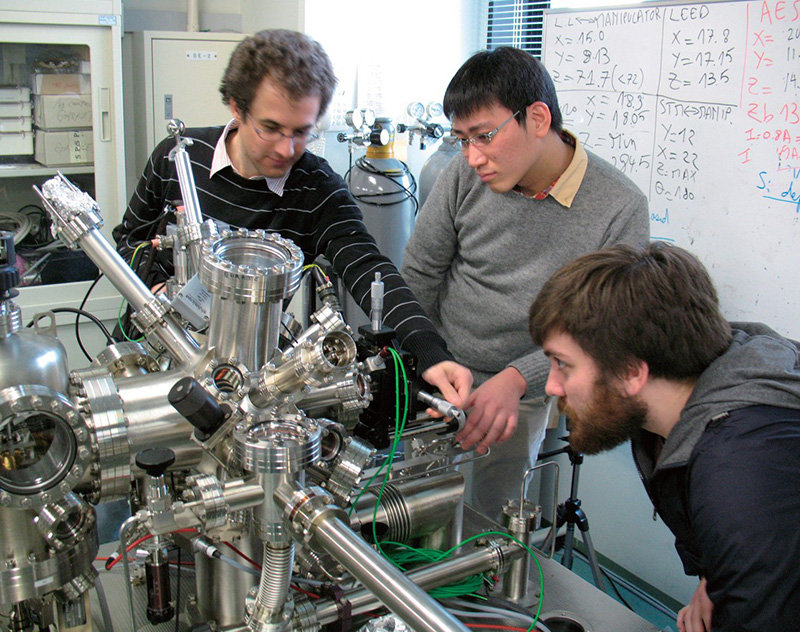

研究内容

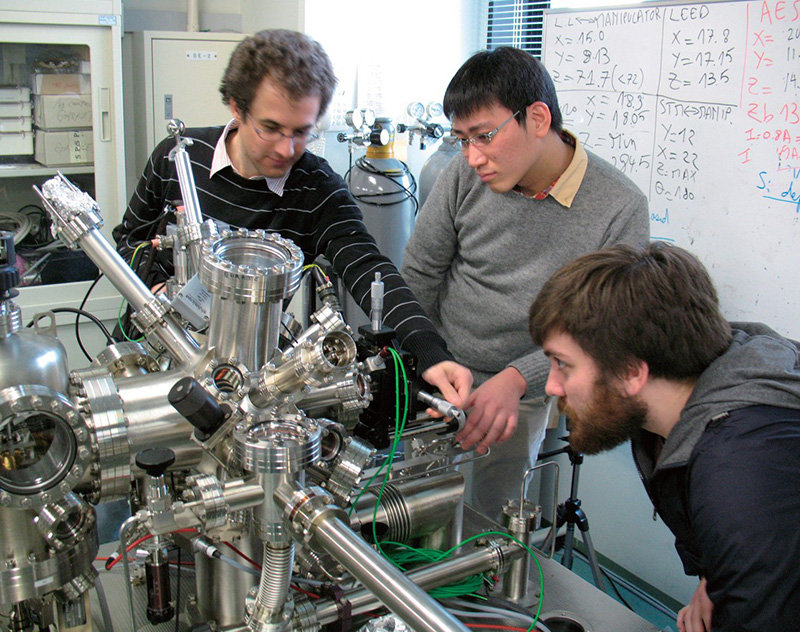

研究室での実験風景

現代の産業の基幹を支える薄膜材料の高品質化には、薄膜-基板界面の高度な制御が欠かせません。特に超薄膜やナノ構造体を対象としたナノマテリアル研究では、表面・界面が全体に占める割合が高くなり、表面・界面構造が成長や機能発現に果たす役割が重要となってきます。本研究室では、新奇ナノマテリアルには表面・界面の理解と高度な制御が必要であるとの認識から、表面・界面の詳細な分析とその制御に基づいたナノマテリアル開発を目指します。より具体的には、薄膜及びナノ構造成長表面のその場観察と異種材料界面構造の解析から得られる知見を有効に成長過程に還元するために、不純物混入の少ない超高真空における薄膜成長に取り組み、電子等のプローブと検出器を導入した装置を使用します。このユニークな装置を用いた薄膜成長とその場観察、放射光施設における表面・界面構造の解析と第一原理計算を組み合わせ、新しいナノマテリアルの創成とその構造・性質の解明に挑みます。

原子層厚みの究極のナノマテリアル、ケイ素版グラフェン「シリセン」の研究

シリコンウェハー上にエピタキシャル成長させた二ホウ化物薄膜表面を、光電子分光を専門とする研究室と第一原理計算を専門とする研究室と共同で詳細に調べている過程でシリセンを思いがけず発見することができました。この成果は国内外の大学や研究機関との共同研究に発展し、最近では、絶縁性の二次元材料である六方晶窒化ホウ素とシリセンを重ねることに成功しました。

二次元フラットバンドマテリアルの研究

ゲルマニウムウェハー上にエピタキシャル成長させた二ホウ化物薄膜を詳細に調べると、上記のシリセンの場合の蜂の巣構造とは異なる二次元的な結晶構造を持つGe層が形成されていました。また、我々の理論研究から、同様の結晶構造を持つ二次元材料の電子状態に「フラットバンド」の発現が期待できることが明らかとなりました。フラットバンドは物質に強磁性や超伝導を付与することがあり、現在、実験と計算の両面から研究を進めています。

カルコゲナイド系二次元材料の研究

セレン化ガリウム(GaSe)は、非線形光学特性を持つ層状物質として古くから研究されてきました。積層多形はこれまで何種類か報告されていましたが、我々の研究室の学生が、結晶多形を新たに発見しました。この従来とは異なる結晶構造を持つGaSe がどんな性質を持つのか、実験と計算の両面から調べています。

主な研究業績

- First-principles study on the stability and electronic structure of monolayer GaSe with trigonal-antiprismatic structure, H. Nitta, T. Yonezawa, A. Fleurence, Y. Yamada-Takamura, and T. Ozaki, Physical Review B 102, 235407 (2020).

- Emergence of nearly flat bands through a kagome lattice embedded in an epitaxial two-dimensional Ge layer with a bitriangular structure, A. Fleurence, C.-C. Lee, R. Friedlein, Y. Fukaya, S. Yoshimoto, K. Mukai, H. Yamane, N. Kosugi, J. Yoshinobu, T. Ozaki, and Y. Yamada-Takamura, Physical Review B 102, 201102(R) (2020).

- Van der Waals integration of silicene and hexagonal boron nitride, F. B. Wiggers, A. Fleurence, K. Aoyagi, T. Yonezawa, Y. Yamada-Takamura, H. Feng, J. Zhuang, Y. Du, A. Y. Kovalgin and M. P. de Jong, 2D Materials 6, 035001 (2019).

使用装置

超高真空走査プローブ顕微鏡、超高真空薄膜成長装置、薄膜材料結晶性解析X線回折装置、X線光電子分光装置、国内外の放射光施設、本学の超並列計算機

研究室の指導方針

我々の研究室では、迷ったらどんどん手を動かして、実験や計算をしてみることを学生さんに勧めています。実際にその実験や計算に従事している学生さんにしか思いつけない、新しいアイデアというのが必ずあります。アイデアとやる気とスキルがあったら、まずは、とことんやってみましょう。教員と先輩ができる限りのサポートをいたします。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/yukikoyt/groupHP/Home.html

二次元格子をひねって重ねると一次元超格子が出現 ――二次元原子層物質が一次元物性研究の新しいプラットフォームに――

|

| 東京大学 北陸先端科学技術大学院大学 大阪大学 科学技術振興機構(JST) |

二次元格子をひねって重ねると一次元超格子が出現

―― 二次元原子層物質が一次元物性研究の新しいプラットフォームに ――

【ポイント】

- シート状の原子層二枚を、特定の角度に向きをずらして重ねると、一方向に縞模様を持つ一次元モアレ超格子構造が形成できることを発見しました。

- 従来のモアレ超格子は原子層の構造と類似の二次元の周期性を持ちますが、本研究では、一次元の周期性しか持たない新しいコンセプトのモアレ超格子を提案・実証しました。

- モアレ超格子による原子層の性質の人工制御物性変調や、一次元性ならではの異方性の高い新奇物性研究の新しいプラットフォームになることが期待されます。また、素子応用に向けた研究の発展にも寄与することが期待されます。

二次元原子層WTe2のツイスト積層による一次元モアレ超格子の形成

| 東京大学 生産技術研究所の張 奕勁 助教と町田 友樹 教授らの研究グループは、北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアル・デバイス研究領域の大島 義文 教授および高村 由起子 教授の研究グループ、大阪大学大学院 理学研究科の越野 幹人 教授の研究グループと共同で、原子層物質(注1)の人工ツイスト二層構造(注2)において一次元の周期性を持つモアレ超格子(注3)が実現できることを明らかにしました。 本研究では、二テルル化タングステン(WTe2)の原子層二枚を使用し、それぞれの結晶方位に角度差(ツイスト角)を付けた状態で人工的に重ね合わせた構造(ツイスト二層構造)を作製し、透過型電子線顕微鏡(TEM)を用いて原子の配列パターンを直接観察しました。一般的にツイスト二層構造で出現するモアレ超格子内の原子配列パターンは二次元の周期性を持って変化しますが、本研究では特定のツイスト角において配列パターンの変化が一次元的になる、すなわち周期性が一方向のみになることを世界で初めて示しました(図1)。また、本モアレ超格子が従来のモアレ超格子とは異なる原理で形成されていることを理論的に突き止めました。一次元性による母物質の物性変調に伴う新奇物性探索の新しい舞台になることが期待されます。 |

図1:透過型電子線顕微鏡を用いたツイスト二層WTe2の原子像観察。

| (a)WTe2原子層の模式図。a軸方向とb軸方向で周期性が異なる。(b,c)WTe2原子層二枚をツイスト角62度(b)および58度(c)でツイスト積層させた構造。単独の原子層が持つ周期性と異なる一次元的な周期性が出現する。(d) 試料構造および実験の模式図。h-BNは試料の保護層。(e,f)ツイスト角62度(e)および58度(f)で作成したツイスト二層WTe2試料の原子像。白いスケールバーは10 nm(ナノメートル)。(g,h)62度(g)および58度(f)ツイスト試料の電子回折像。緑と茶色の点がそれぞれの原子層の構造の周期性を示す回折スポット。赤枠(e)と青枠(f)で示された回折スポットのペアがモアレ超格子の周期性を表す。どちらの場合も回折スポットのペアが平行に並んでいることから、モアレ超格子が一方向のみに周期性を持っていることがわかる。青いスケールバーは2 nm-1(ナノメートルインバース)。 |

【発表者コメント:張 奕勁助教の「もしかする未来」】

本研究は偶然の発見から始まりました。パワーポイントの上で結晶構造を二つ重ね、片方をぐるぐる回転させていたところ一瞬縞模様が見えたのがきっかけです。モアレ超格子の原子配列を実際に観察し、また、理論的にその起源と一次元性を示すことができました。カーボンナノチューブなどの一次元物質は低次元特有の現象を示しますが、その特性を残したまま大面積化することは困難でした。今回、ナノチューブよりも面積の大きい原子層物質を用いて一次元構造が作製できたので、今後は一次元性を反映した物性の探索を進めていきたいと思います。

【発表内容】

原子層物質の人工ツイスト積層構造技術は、現在の原子層物質を用いた基礎物性研究の中心的な技術の一つです。異なる原子層物質を積層する場合だけでなく、同一の原子層物質を積層する場合であっても、それぞれの結晶方位をずらして積層(ツイスト積層)すると、元の物質の持つ周期性よりも大きな周期性を持つモアレ超格子が出現します。モアレ超格子が出現することで、元の原子層物質の物性を大きく変調し、新奇物性を誘起することが可能になります。例えば、単層グラフェンをツイスト角1.05度でツイスト積層すると、低温で超伝導転移を誘起できることが知られています。一般的に、モアレ超格子の大きさはツイスト角の増加とともに小さくなるため、これまでの研究は低ツイスト角領域(0度付近)を中心に行われてきました。

この度、本研究チームは、原子層物質二テルル化タングステン(WTe2)を用いた研究から、高ツイスト角でもモアレ超格子が出現し、さらに、特定の角度(62度と58度付近の二点)では一次元的なモアレ構造が出現することを発見しました。WTe2の特徴は、結晶構造が異方的、すなわち、結晶方位によって周期の大きさが異なることです(図1a)。代表的な原子層物質であるグラフェンや二セレン化タングステン(WSe2)は等方的(物理的な性質が方向によって異ならないこと)な結晶構造を持っており、高ツイスト角ではモアレ超格子は出現しません。本研究では、透過型電子顕微鏡(TEM)を用いてツイスト二層WTe2の原子配列パターンを直接観察することで高ツイスト角領域における一次元モアレ超格子を実験的に示しました(図1c,d)。また、構造の周期性を示す電子回折パターン(注4)において、モアレ超格子の周期を示す回折スポットのペアが全て平行になるという特徴を観測しました(図1e,f)。

モアレ超格子の周期性は元の原子層の持つ周期性から説明できますが、従来のモデルでは高ツイスト角領域におけるモアレ超格子を説明できません。本研究では従来のモデルを拡張することで、高ツイスト角領域においてモアレ超格子が出現し、さらに、62度と58度付近でモアレ超格子が一次元になる、すなわち、周期性が一方向のみになることを理論的に示すことに成功しました(図2)。加えて、電子回折パターンのシミュレーションから、実験的に観測された回折スポットペアの特徴(図1e,f参照)が一次元性を示す証拠になっていることを理論的に示すことにも成功しました(図3)。また、一次元モアレ超格子の出現はWTe2に特異な現象ではなく、異方的な結晶構造を持つすべての原子層物質で起こりうる普遍的な現象であることも明らかになりました。

一次元的なモアレ超格子を形成することで、従来の二次元的なモアレ超格子で誘起された物性変調とは異なる変調効果が期待されます。従来、カーボンナノチューブなど一次元物質の持つ物性の研究や素子応用には、無数のチューブを配向させた膜の形成という技術的な障壁がありましたが、人工ツイスト積層構造の一次元モアレ超格子ではマイクロメートルスケールで一次元構造が広がるため、基礎研究のみならず素子応用に向けた研究の発展にも寄与することが期待されます。

図2:近似三角格子モデルを用いた一次元モアレ超格子の再現。

| (a)WTe2原子層の結晶構造。格子ベクトルa1、a2で囲われた長方形がユニットセル(周期一つ分の構造)。W原子とTe原子を区別せず原子位置に多少の動きを許容すると、格子ベクトルl1、l2で定義された三角格子(灰色点線)で近似できる。近似された格子は正三角形ではなく二等辺三角形になっている。(b)近似三角格子をツイスト積層した場合のモアレ超格子。一次元構造が再現されている。 |

図3:人工ツイスト二層WTe2の電子回折パターンのシミュレーション。

| 従来の低ツイスト角の場合と本研究における高ツイスト角の場合の比較。ベクトルb1、b2はそれぞれ格子ベクトルa1、a2(図2a参照)の周期を示す逆格子ベクトル。黒点と赤点がそれぞれの原子層に由来する原子回折スポット。黒矢印で示された解析スポットのペアがモアレ超格子の周期性(大きさおよび方向)を決定する。低ツイスト角の場合モアレ超格子の周期は様々な方向を向くため、二次元の超格子となる。一方62度と58度付近ではすべて平行になり一方向にしか周期性が存在しないため、一次元の超格子となる。 |

【発表者・研究者等情報】

張 奕勁 助教

町田 友樹 教授

大島 義文 教授

高村 由起子 教授

越野 幹人 教授

【論文情報】

| 雑誌名 | ACS Nano |

| 題名 | Intrinsic One-Dimensional Moiré Superlattice in Large-Angle Twisted Bilayer WTe2 |

| 著者名 | Xiaohan Yang, Yijin Zhang*, Limi Chen, Kohei Aso, Wataru Yamamori, Rai Moriya, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Takao Sasagawa, Naoto Nakatsuji, Mikito Koshino, Yukiko Yamada-Takamura, Yoshifumi Oshima & Tomoki Machida* |

| DOI | 10.1021/acsnano.4c17317 |

| URL | https://doi.org/10.1021/acsnano.4c17317 |

【研究助成】

本研究は、科学技術振興機構(JST) 戦略的創造研究推進事業 さきがけ「トポロジカル材料科学と革新的機能創出(研究総括:村上 修一)」研究領域における「極性二次元物質とそのヘテロ構造におけるバルク光起電力効果(JPMJPR20L5)」、さきがけ「新原理デバイス創成のためのナノマテリアル(研究総括:岩佐 義宏)」研究領域における「顕微分光による二次元物質デバイスの物性開拓(JPMJPR24H8)」、同 戦略的創造研究推進事業 CREST「原子・分子の自在配列・配向技術と分子システム機能(研究総括:君塚 信夫)」研究領域における「原子層のファンデルワールス自在配列とツイスト角度制御による物性の創発(JPMJCR20B4)」、日本学術振興会 科学研究費助成事業 学術変革領域(A)「2.5次元物質科学:社会変革に向けた物質科学のパラダイムシフト」(課題番号:JP21H05232, JP21H05233, JP21H05234, JP21H05235, JP21H05236)、および文部科学省 マテリアル先端リサーチインフラ事業(課題番号:JPMXP1223JI0033)の支援により実施されました。

【用語解説】

原子層物質とは、原子1個または数個分の厚みしかない層状の物質。原子間力で層間が弱く結合しており、二次元物質とも呼ばれる。層状構造を持つ単結晶から、スコッチテープなどの粘着性のテープを貼り付けて剥がすことで得られる(テープに付着している)、数ナノメートル以下まで薄くした二次元シート状の薄膜として作製する。代表例としてグラフェン、二硫化モリブデンなどが挙げられる。

原子層を二つ用意し、それぞれの結晶方位の間に相対的な角度差をつけて人工的に重ねた構造。

複数の原子層物質を重ねた際に出現する新たな周期構造。元の原子層物質の構造が持つ周期とは異なる周期性を持つ。

物質に電子線を照射した際に観察される干渉パターン。物質の構造の持つ対称性や周期性を反映したパターンが出現する。

令和7年3月28日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/03/28-1.html