研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。学生の松本さんと石須さんがSI2024において優秀講演賞を受賞

学生の松本創大さん(令和7年3月博士前期課程修了、ナノマテリアル・デバイス研究領域、HO研究室)と石須滉大さん(令和7年3月博士前期課程修了、ナノマテリアル・デバイス研究領域、HO研究室)が、第25回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会(SI2024)において、優秀講演賞を受賞しました。

SI2024は、「サステナブルな社会を目指すシステムインテグレーション」をテーマに、SI部門設立25周年の記念大会として、令和6年12月18日~20日にかけて、岩手県のアイーナいわて県民情報交流センターにて開催されました。

優秀講演賞は、SI部門講演会において発表された全ての発表を対象として審査が行われ、講演会実行委員会によって選出されるものです。

※参考:SI2024

■受賞年月日

令和7年2月17日

【松本創大さん】

■研究題目、論文タイトル等

口径変化が可能な吸着型ソフトロボットハンド

■研究者、著者

松本創大、HO, Anh Van

■受賞対象となった研究の内容

松ぼっくりの形状から着想を得た、吸着口を可変できるソフトロボットハンドを開発した。把持したい物体の形状、重さ、大きさに対して適切な口径を変化させることができるロボットハンドを開発し、吸着力実験と把持実験を通してロボットハンドとしての性能を評価した。

■受賞にあたって一言

自分の研究が評価されて、光栄です。今後ソフトロボットが社会実装されるための1手段になってくれることを願います。

【石須滉大さん】

■研究題目、論文タイトル等

深い接触を許容するビジョンベース触覚センサを用いた回転物体における初期滑り検知

■研究者、著者

石須滉大、Luu Quan、HO, Anh Van

■受賞対象となった研究の内容

ロボットの物体把持のために初期滑り検知が必要。視覚ベース触覚センサを使ってこれまでよりも簡単な方法で初期滑りの特徴を検知した。

■受賞にあたって一言

まずは、本研究を支えてくださったLuu QuanさんとHo, Anh Van教授に深く感謝申し上げます。本研究がソフトロボット学の発展に貢献できれば光栄です。

令和7年5月7日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2025/05/07-1.html無人移動ロボットによる知的環境センシング技術の開拓

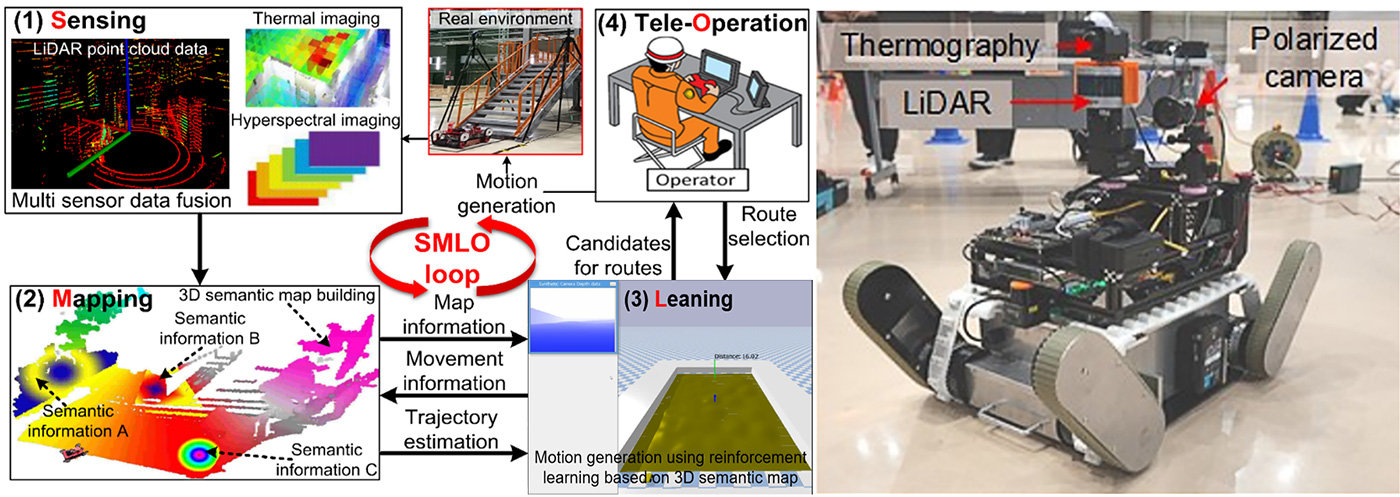

無人移動ロボットによる知的環境センシング技術の開拓

移動ロボティクス研究室 Laboratory on Mobile Robotics

准教授:池 勇勳(JI Yonghoon)

E-mail:

[研究分野]

ロボティクス、センサ情報処理

[キーワード]

移動ロボット、ロボットビジョン、環境センシング、 SLAM(simultaneous localization and mapping)

研究を始めるのに必要な知識・能力

線形代数学、確率論等の数学の基礎力と、ロボット工学、計測工学、機械学習の全般的な知識を持っていた方が望ましく、好奇心を持って研究への意欲のある学生であれば歓迎します。自分のアイデアをロボットシステムに実装するために、簡単なハードウェアの制作とプログラミング言語(特にC++又はPython)に慣れている場合は有利です。

この研究で身につく能力

ロボティクスは、機械・電子・情報・制御・計測等の様々な分野の要素技術が融合される分野であり、システムインテグレーション技術が非常に重要です。具体的な研究テーマによって差はありますが、エンジニアとしての幅広い工学的知識を習得可能です。また、当研究室では実際の現場に適用可能な社会実装に焦点を当てた研究を積極的に行っているため、様々な社会ニーズと先端技術とのマッチング能力と、社会に貢献可能な新しい技術を創造する基礎能力を学ぶことができます。

【就職先企業・職種】 製造業、IT系企業、研究職等

研究内容

当研究室では、無人移動ロボットと各種センサ情報処理技術を通じて、実社会における様々な問題解決に貢献可能な研究に取り組んでいます。特に、人間の代わりに災害環境や豪雪環境など過酷な環境内に分布する様々な物理的な情報を計測することで、高度な知的環境認識及び運動制御技術を実現しています。

■被災地探査ロボットシステム

当研究室では、自然災害をはじめ原子力災害等の災害現場において、被害情報収集活動や原子炉建屋内の環境モニタリングを実施するための、半自律移動ロボットによるセマンティックサーベイマップ生成システムを開発しています。具体的には、ロボットに搭載されたサーモカメラやハイパースペクトルカメラ、LiDARなどの複数種類のセンサ情報を取得・融合し、環境の物理的な特徴量を含むマップを生成する技術を開発しています。

当研究室では、自然災害をはじめ原子力災害等の災害現場において、被害情報収集活動や原子炉建屋内の環境モニタリングを実施するための、半自律移動ロボットによるセマンティックサーベイマップ生成システムを開発しています。具体的には、ロボットに搭載されたサーモカメラやハイパースペクトルカメラ、LiDARなどの複数種類のセンサ情報を取得・融合し、環境の物理的な特徴量を含むマップを生成する技術を開発しています。

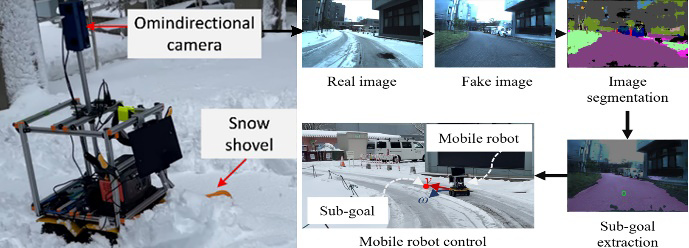

■自律除雪ロボットシステム

当研究室では、過酷な豪雪による冬期間の積雪環境において、除雪車の自動運転のための基盤技術を開発しており、自律除雪ロボットシステムに搭載したカメラによる周囲環境の知覚能力の向上を図るため、近年驚くほどの技術革新が見られる画像・動画生成AI技術に着目しています。夏季の道路環境と冬季の積雪道路環境との関係性を画像・動画情報により事前に学習しておくことで、冬季にも対応する夏季の偽画像を高精度で生成可能となり、雪に覆われた除雪対象の舗道領域を正確に検出することが可能です。

当研究室では、過酷な豪雪による冬期間の積雪環境において、除雪車の自動運転のための基盤技術を開発しており、自律除雪ロボットシステムに搭載したカメラによる周囲環境の知覚能力の向上を図るため、近年驚くほどの技術革新が見られる画像・動画生成AI技術に着目しています。夏季の道路環境と冬季の積雪道路環境との関係性を画像・動画情報により事前に学習しておくことで、冬季にも対応する夏季の偽画像を高精度で生成可能となり、雪に覆われた除雪対象の舗道領域を正確に検出することが可能です。

また、正確な積雪分布状態の予測による除雪ロボットの高度な経路計画や運動最適化性能を向上させるための研究を行っています。

■特殊環境における自律移動ロボットのナビゲーション

様々なサービスロボットの開発のために不可欠な要素である自律移動ロボットのナビゲーション技術は、ここ数十年間活発に研究されてきた分野であり、最近では既に多くの技術が実用化されつつあります。当研究室では、他にも様々な次世代センサからの計測情報を処理し、多様な特殊環境における自律移動ロボットのナビゲーションの性能を向上させるための研究を行っています。

主な研究業績

- Y. Wang, Y. Ji, H. Woo, Y. Tamura, H. Tsuchiya, A. Yamashita, and H. Asama, "Acoustic Camera-based Pose Graph SLAM for Dense 3-D Mapping in Underwater Environments," IEEE Journal of Oceanic Engineering, 46(3), PP. 829-847, 2021.

- Y. Ji, Y. Tanaka, Y. Tamura, M. Kimura, A. Umemura, Y. Kaneshima, H. Murakami, A. Yamashita, and H. Asama, “Adaptive Motion Planning Based on Vehicle Characteristics and Regulations for Off-Road UGVs,” IEEE Transection on Industrial Informatics, 15(1), pp. 599-611, 2019.

- Y. Ji, A. Yamashita, and H. Asama, “Automatic Calibration of Camera Sensor Network Based on 3D Texture Map Information,” Robotics and Autonomous Systems, 87(1), pp. 313-328, 2017.

使用装置

車輪型およびクローラ型の移動ロボット

LiDAR、測域センサ、光学カメラ、サーモグラフィ、音響カメラ等の環境計測センサ

研究室の指導方針

当研究室では、ロボティクスという学問分野を通じて、多方面に社会に貢献できる人材を育成することを目指しています。そのためには、社会ニーズを把握した上で関連する技術動向を反映させる指導が重要であると考えており、学生には実際の現場に適用可能な社会実装を目標とした研究テーマを与えています。次に、研究成果を世の中に発信するため、すべての学生に対して国内・国際学会発表および学術論文の作成を積極的に推奨しています。最後に、研究室内でのミーティングはもちろん他大学および企業との連携を通じて、複数人のグループでの働き方、コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力等も鍛えることを目指しています。

[研究室HP] URL:http://robotics.jaist.ac.jp/

材料の柔らかさを活かした次世代ロボットの開発

材料の柔らかさを活かした次世代ロボットの開発

ソフトロボット研究室 Laboratory on Soft Robotics

教授:ホ アン ヴァン(HO Anh-Van)

E-mail:

[研究分野]

ロボティクス

[キーワード]

ソフトロボティクス、柔軟な触覚装置

研究を始めるのに必要な知識・能力

自然の物事と現象を解明することにより、柔軟物を積極的に利用した新機能の機構を開発する本研究室は、分析力や実践力を求め、機能材料の力を借りて技術課題を解決する想像力を重視しています。また、特定の分野・知識を問わずに、ものづくりに興味を持つ学生を歓迎します。

この研究で身につく能力

| ・機械設計、電子回路設計、加工方法 ・プログラミング、制御 ・計算、解析 |

・提案能力 ・コミュニケーション能力、論文作成力 ・グローバルな思考、起業魂 |

【就職先企業・職種】 機械設計会社、電機メーカ、大学等

研究内容

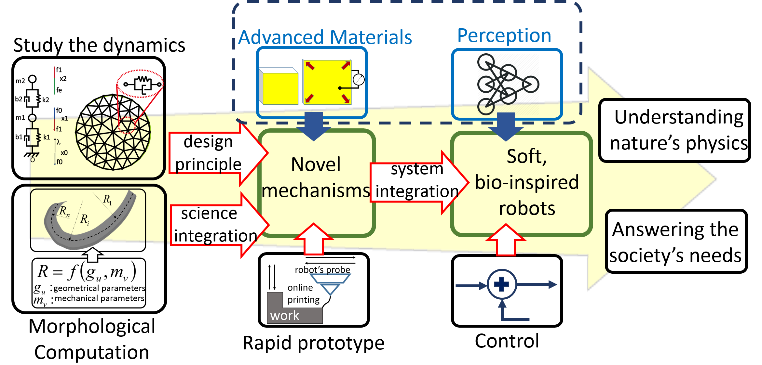

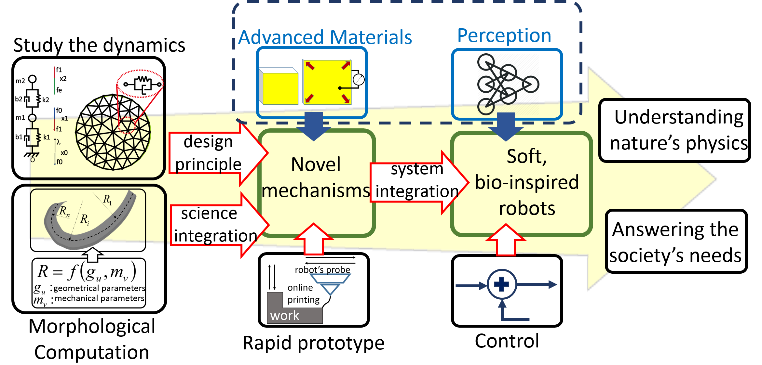

概要:

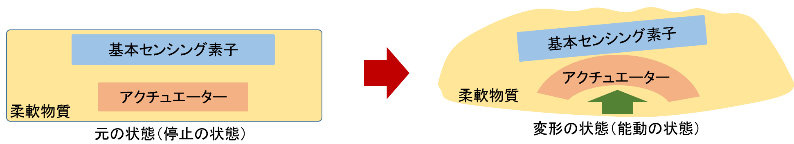

自然界のすべての現象には、何らかの形で必ずダイナミクスが関与しています。このダイナミクスを理解できれば、その現象を生じさせるために、メカニズムがどのように進化してきたかを理解することが可能になります。また、そのメカニズムをロボットの駆動装置または感覚装置に応用することで、新しい機構を創出できると考えられます。本研究室の長期研究計画・内容については以下の図をご参照ください。

内容:

本研究では柔軟物とその形態制御を用いてセンシング装置・アクチュエーター・知能は以下のようなテーマで行われています。

【短期のテーマ】

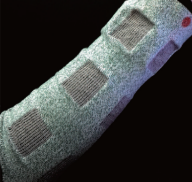

| ① |  織物のような柔軟な質感を持つ新しい触覚センサの開発、そのマルチ・モーダルな特性を活かすセンシングに基づいた制御方法の開発を積極的に進めています。 織物のような柔軟な質感を持つ新しい触覚センサの開発、そのマルチ・モーダルな特性を活かすセンシングに基づいた制御方法の開発を積極的に進めています。 |

| ② |  遠隔操作システムにおいて、ロボット上の触覚センサによって得られた触感(圧力・摩擦・すべり)をヒトの指先に再現できる装置を開発しています。 遠隔操作システムにおいて、ロボット上の触覚センサによって得られた触感(圧力・摩擦・すべり)をヒトの指先に再現できる装置を開発しています。 |

| ③ | しわのメカニズムにヒントを得た、柔軟性を有するアクチュエータを用いて柔軟物を変形させることによって、同一のセンサのみでも異なるセンシング能力が得られる能動的な触覚センサの開発を目指します。 |

【長期のテーマ】

④ 柔軟物を掴めるソフトロボットハンドの開発

⑤ ラピッドプロトタイプ技術の開発

⑥ 柔軟な思考のあるロボットの開発 等

主な研究業績

- Van Ho et al., IEEE Transactions on Robotics, Vol. 27, No. 3, pp.411-424, 2011

- Van Ho et al., IEEE Sensors Journal, Vol. 13, No. 10, pp. 4065-4080, 2013,

- Van Ho et al., IEEE Robotics and Automation Letter, Vol. 1, Issue 1, pp. 585-592, 2016

使用装置

3Dプリンター、電動直動ステージ、6軸力覚センサ、触覚提示装置、小型NC加工機、高速度カメラ

研究室の指導方針

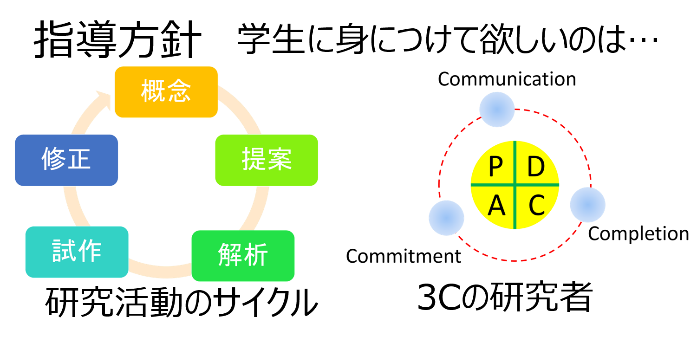

修士課程、博士課程に関わらず、本研究室に右側の図が示すような「研究活動のサイクル」や「3Cの研究者」を身につけた学生を育成します。そのため、毎週のミーティングで学生の進捗・成長を積極的にフォローします。

研究活動において、各メンバーの発想・アイデアを尊重にして、PDCA(Plan・Do・Check・Action)を通じて具体的な実現方法が見つかるまで指導します。

学生のキャリアパスの選択を全力でサポートします。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/vanho/index.html

人と安全に協働できる"ソフトロボットリンク"を開発 触れてわかる、近づいて感じる-近接覚と触覚のハイブリッドセンシング技術「ProTac」

人と安全に協働できる"ソフトロボットリンク"を開発

触れてわかる、近づいて感じる-近接覚と触覚のハイブリッドセンシング技術「ProTac」

【ポイント】

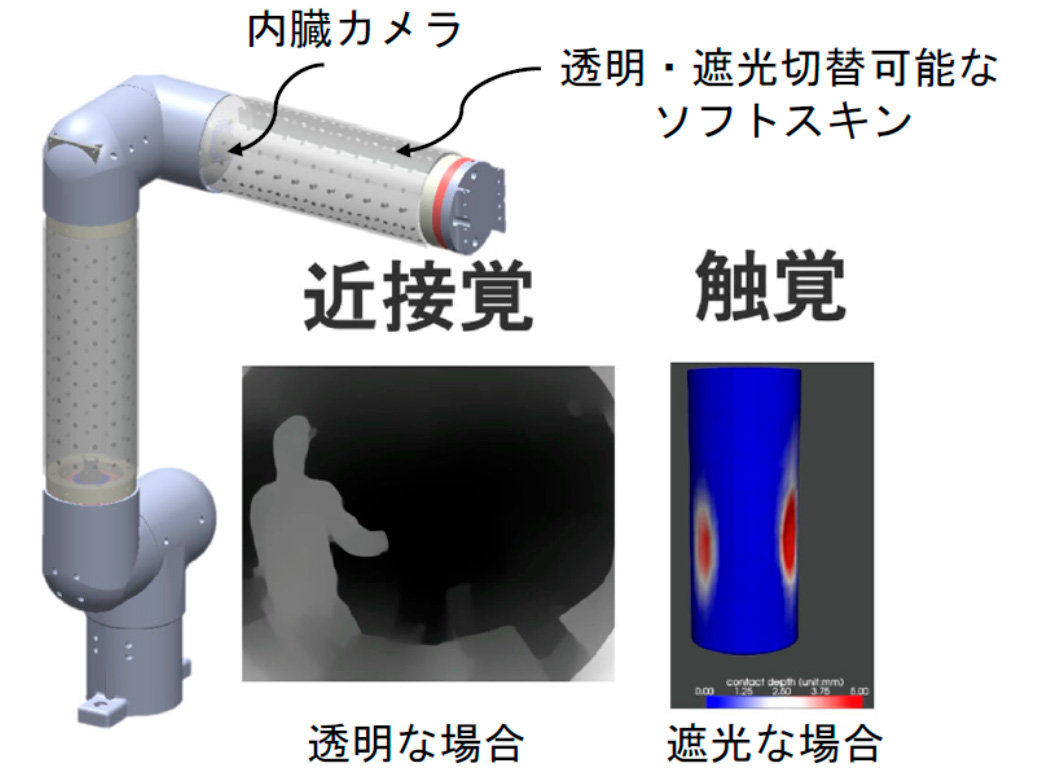

- 透明・不透明を切り替えられるソフトスキンと視覚センサーを用い、近接センシングとスキン変形の解析による触覚センシングを備えたマルチモーダルソフトセンシング技術「ProTac」を開発

- 市販ロボットアームにも取り付け可能

- 従来の剛体リンクでは困難とされる、接触の多い環境下での動作制御が可能

- 農業や介護など、人とロボットが協働する作業への応用に期待

- AI駆動型センシングフュージョン技術

| 北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアル・デバイス研究領域のクアン・ハン・ルウ研究員、ホ・アン・ヴァン教授らの研究チームは、透明・不透明を電圧により切り替えられるソフト素材と視覚センシング技術を融合し、近接・触覚の両モードを切り替えて検知できるマルチモーダルソフトセンシング技術「ProTac」を世界で初めて開発しました。ProTacを用いたソフトロボットリンクは、周囲の物体を検知する近接センシングとマーカー画像の変化から触覚情報を読み取る触覚センシングを一台で切り替えて行うことができ、人との接触が多い環境で安全に動作制御が可能です。なお、本研究成果は、2025年7月28日にIEEE Transactions on Robotics(T-RO)に掲載されました。 |

【研究概要】

近年、人と同じ空間で安全かつ柔軟に作業できるロボットのニーズが高まっています。これに応えるため、私たちの研究チームは、ソフト機能材料と画像や映像から情報を取得・解析する技術である視覚センシング技術を融合した新しいマルチモーダルソフトセンシング技術「ProTac」(図1)を開発しました。

ProTacは、電圧をかけることで透明・不透明を切り替えられるポリマーディスパースド液晶(PDLC)フィルム注1)と内蔵カメラを組み合わせています。透明時には視界を活用して周囲の物体の近接を検知し、不透明時にはマーカー画像の変化から触覚情報の取得を実現します。また、最新の深層学習ベースの視覚アルゴリズムを用いることで、安定したリアルタイムセンシングが可能です。

図1:ProTacのイメージ図

この技術を用いたソフトロボットリンクは、市販のロボットアームやカスタム製作されたソフトロボットにも取り付け可能で、障害物検知に基づく速度調整や接触時の反射動作など、多様な制御戦略を実現します。ProTacを備えたソフト多機能センシングアームは、人とロボットが密に連携する場面や、従来の剛体リンクでは困難な動作制御において高い性能を示しました。

今後は、この技術を手足や胴体などロボットの各部位に応用し、高機能なマルチモーダルスキンを備えたヒューマノイドロボットの実現が期待されます。また、農業、家庭サービス、介護分野など、幅広い分野での応用も見込まれます。

【研究資金】

本研究は、日本学術振興会 科学研究費補助金 特別研究員奨励費(24KJ1203)、国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST)さきがけ(JPMJPR2038)による財政的支援を受けて実施されました。

【論文情報】

| 掲載誌 | IEEE Transactions on Robotics |

| 論文タイトル | Vision-based Proximity and Tactile Sensing for Robot Arms: Design, Perception, and Control |

| 著者 | Quan Khanh Luu, Dinh Quang Nguyen, Nhan Huu Nguyen, Nam Phuong Dam, Van Anh Ho |

| 掲載日 | 2025年7月28日 |

| DOI | 10.1109/TRO.2025.3593087 |

【用語説明】

電圧により透明・不透明を切り替えられる液晶材料。柔軟であり、ディスプレイやスマートウィンドウなどの光の透過を制御する用途に使用される。

令和7年8月22日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/08/22-1.htmlPufferFace Robot:フグに着想を得たボディ一体型振動推進型ロボット

PufferFace Robot:フグに着想を得たボディ一体型振動推進型ロボット

【ポイント】

- ソフトロボットの設計:PufferFace Robot(PFR)は、フグに着想を得た振動駆動型のソフトロボットで、やわらかく膨らむ外皮により配管の直径の変化に柔軟に対応して進みます。

- 移動性能及び配管内走行能力:3つの移動モード(振動のみ/膨張・収縮のみ/両者の組み合わせ〈メインモード〉)を備えています。自身の外径の1~1.5倍サイズの配管を通過可能で、本体と同サイズの配管内では最大0.5 BL/s(体長/s)の速度で移動可能です。

- 複雑な配管構造での実走行:90度エルボ、T字コネクタ、高曲率セクションなど、複雑な配管構造での走行能力を実験により検証しました。

- 応用可能性:PFRは複雑で狭隘な小口径の配管における点検作業を目的としています。例えば、石油・ガス配管、化学プラント、上下水道管などが挙げられます。また、有害化学物質や高温などの過酷な環境での探査にも有効で、シンプルな制御でも安定した動作が可能です。

- シミュレーションと実験アプローチ:ABAQUSを用いた簡易的な有限要素解析(FEA)によるシミュレーションを通じて、PFRの走行可能性を評価した結果、実験と高い一致性を確認しました。

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)ナノマテリアル・デバイス研究領域のHo Anh Van教授(IEEE上級会員)が、Linh Viet Nguyen大学院生(博士後期課程)(研究当時)、Khoi Thanh Nguyen大学院生(博士後期課程)らの研究チームを率いて、テキサス大学オースティン校のThe Advanced Robotic Technologies for Surgery Laboratory (ARTS Lab)との共同研究により、複雑な配管内部を自在に前進できる新しいソフトロボット「PufferFace Robot (PFR)」を開発しました。PFRは、フグのように体を膨らませる柔軟な素材と、振動による推進する機構を組み合わせることで、多様な管内形状に対応できる設計となっています。これにより、90度の曲がり角やT字型の分岐、高曲率セクションなど、従来のロボットが苦手としていた区間でも安定した走行を実現しました。本研究では、複雑な計算処理を必要とせず、ロボット本体の構造によって環境への適用を実現する「身体性知能(embodied intelligence)」という考え方も重要視されています。 PFRは、JAISTプレスリリースにて前回紹介した振動駆動型ソフトロボット「Leafbot」(※)の進化形であり、ソフトロボティクス分野の新たな基盤となる可能性を秘めています。 (※)https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/02/17-1.html |

【研究背景と内容】

柔軟素材を用いたソフトロボットは、その柔軟性と適応性により、従来の硬い素材を用いたロボットでは効果を発揮することが困難な環境でも活躍することができることから、近年大きな注目を集めています。ソフトロボットは、適応的な形態変化を備えており、これは身体知能の一形態として機能し、最小限の計算で環境の変化に応じて反応することが可能です。従来のロボットが複雑な中央制御に依存しているのに対し、適応型ロボットは物理的構造を通じて局所的に調整を行うことで、計算負荷が軽減され、環境応答性が向上します。本研究では、産業、車両、航空宇宙分野で流体やガスの輸送によく使用される配管のような、制約のある可変形状における適応的な移動に焦点を当てました。このような配管は狭く人間が立ち入ることが難しいため、ロボットによる点検のニーズが高まっています。しかし、このような配管は直径、形状、長さが場所によって大きく異なるため、ロボットの設計には大きな課題があります。

これまでにも様々な推進機構(車輪式、歩行式、クローラー式、振動式など)を持つロボットが開発されてきましたが、それらをセンチメートルスケールの配管に適応させるのは困難です。近年の研究では、圧電素子、誘電エラストマー、流体エラストマー、ハイドロゲル、形状記憶合金、電磁アクチュエータなどのスマート素材を用いた生物に着想を得たロボットが開発されています。これらのコンパクトで柔軟な設計は、複雑で狭い配管システムの中を移動するための適応性とエネルギー効率を向上させます。しかし、このような制約のある環境において、機敏で配管のサイズに適応して移動できる信頼性の高い点検ロボットの実現は、依然として課題です。

前述の課題(図1A参照)に対応するため、本研究では新たに「PufferFace Robot (PFR)」という適応型ソフトロボットを開発しました(図1B, D, E参照)。この名称はフグ(pufferfish)から着想を得たことに由来します。PFRは、形態学*1的なスパイクパターンを持つシリコーンゴム製の膨張可能な柔らかい外皮を特徴としており、その設計パラメータは我々の先行研究である「Leafbot」から受け継いだものです。外部の圧縮空気源によって膨張・収縮を操作し、様々な配管形状に適応させることが可能です。PFRの移動メカニズムは、柔らかいスパイクの先端に分布された非対称な摩擦特性に基づいています。その非対称性と振動源を組み合わせることでPFRは前進します。この構成により、PFRの小型構造でも前進移動が可能であると示しました。PFRには3つの移動モードがあります。モード1では、振動モータを作動させて水平な配管を移動します。モード2では、柔らかい外皮の膨張・収縮のみで動作します。モード3は、モード1とモード2を組み合わせたハイブリットモードで、配管内移動における主要なモードです。

| 図1 (A)配管システムにおける形状が制約された様々な空間の例、 (B)様々な空間に適応可能なPufferFace Robotのコンセプト、 (C)フグから着想を得たPFRの設計コンセプト、(D)PFRの膨張状態、(E)PFRの通常状態 |

PFRの設計の詳細を図2に示します。様々な配管サイズに対応するための形態学的なソフトスキンに加え、PFRには暗所での点検作業を支援するためにLEDと小型カメラが搭載されています。今回、設計したPFRには以下の利点があります。

図2 PFRの詳細な設計図 (A) PFRの構成部品 (B) PFRの前面図および側面図

本研究では、「テラダイナミクス(terradynamics)」の手法を採用し、PFRが配管システムの困難な「地形条件」に対して、どれほど効率的かつ効果的に走行できるかを評価しました。これには、鋭角な曲がり(エルボ継手)、高曲率領域、分岐点、水平から垂直への移行、あらゆる方向での配管サイズの変化、T字分岐での操縦が含まれます。これらのシナリオにおけるPFRの性能を図3に示しています。有限要素解析(FEA)に基づいたシミュレーションプラットフォームであるABAQUSのDynamic Explicitモジュールを使用し、PFRを実環境に配置する前に特定の管状環境における通過可能性を評価しました。すべてのテストケースにおいて、シミュレーションの結果は実験結果とよく一致しました。図3(C),(F),(J)は、ABAQUS環境下でシミュレーションした検討シナリオを示しています。

| 図3 実験及びシミュレーション解析による配管システム内の重要な領域を走行するPFRの能力評価 (A, B, G) PFRが実環境及びシミュレーション環境(C,J)においてエルボ(曲がり)部分を走行する様子、 (D, E, F) PFRが実験及びシミュレーションの両ケースにおいて、サイズの異なる空間の移行部を通過する様子、(I) 振動モータの回転方向を変えることで、PFRが方向転換能力を発揮する様子 |

本研究では、ハイブリット推進システムを搭載した生物に着想を得たロボット「PufferFace Robot(PFR)」を提案しました。提案した設計では、狭隘な環境への高い適応性、検査中に気体や流体の流れを妨げない中空機構、複雑な配管内でも最小限の制御で移動可能な適応形態といった利点を有しています。さらにPFRは振動駆動型ソフトロボット、特に小規模配管用途に特化した設計の可能性を広げます。この技術革新は、工業点検だけでなく、医療用途、特に大腸検査のような低侵襲手術にも大きな可能性を秘めています。柔らかく適応性のある構造は、複雑で傷つきやすい生物学的環境を安全に移動することを可能にし、従来の内視鏡ツールに代わる、より安全で効率的な選択肢を提供します。今後は、さらなる小型化と移動性能の向上を目指し、より狭く限られた空間でも自在に動けるように改良を進めていく予定です。

【論文情報】

| 雑誌名 | Science Advances |

| 論文名 | Adaptable cavities exploration: Bioinspired vibration-propelled PufferFace Robot with morphable body. |

| 著者 | Linh Viet Nguyen; Hansoul Kim; Khoi Thanh Nguyen; Farshid Alambeigi, and Van Anh Ho |

| 掲載日 | 2025年4月30日 |

| DOI | 10.1126/sciadv.ads3006 |

【用語説明】

生物の体制や構造を研究する学問

令和7年5月8日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/05/08-1.htmlLeafbot:振動機構によって駆動される一体型移動ソフトロボット

Leafbot:振動機構によって駆動される一体型移動ソフトロボット

【ポイント】

- ロボット設計: Leafbotと名付けた機構とボディ一体型(モノリシック*1)シート状ロボットは、シリコン製の本体に振動で駆動する運動機構を組み込み開発されました。

- ロコモーションと地形のナビゲーション: Leafbotは、その形態学的な設計により、平坦や斜面、起伏のある地形や障害物がある複雑な地形での効率的な横断(ロコモーション)を可能としました。

- 最高速度: 高周波による振動にて、Leafbotの最高速度は、平坦な道を最高速度5 BL/s(体長毎秒)を達成しました。

- テラダイナミクスの解析: 本研究では、事前に定義した条件下でLeafbotの地形横断能力を評価しました。またLeafbotに組み込まれる運動機構を3パターン設計し、性能比較を行いました。

- 実験による分析:ロコモーションダイナミクスを解析するため、数学モデルを開発し、実験を行いその検証を行いました。

- 本研究の応用: Leafbotは人間が直感的に操作しやすいため、配管などの狭所や複雑な地形を持つ環境下での検査作業の容易化が期待されます。

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長:寺野稔、石川県能美市)ナノマテリアル・デバイス研究領域のHo Anh Van教授が、NGUYEN, Linh Viet大学院生(博士後期課程)、NGUYEN, Khoi Thanh 大学院生(博士後期課程)らの研究チームを率い、柔軟素材を用いた機構とボディ一体型のシート状ソフトロボット「Leafbot」を開発しました。Leafbotは足やボディと一体化し、振動により駆動する画期的な機構を持ちます。これにより効率的な移動と地形ナビゲーションを実現しました。また、本研究により、Leafbotは、斜面や険しい路面を含む複雑な地形を横断する能力が示され、配管など狭所で複雑な環境下での応用の可能性があり、ソフトロボティクスの進歩に大きく貢献することが期待されます。 |

【研究の背景と内容】

柔軟素材を用いたソフトロボットは、その柔軟性と適応性により、硬さを持つ剛体ロボットでは適応が困難な環境への適応を可能とするため、大きく注目されています。ソフトロボットにはこのような利点があるにも関わらず、移動ソフトロボットの分野では、複雑な地形での効率的な移動の実現が未だ根強い課題として挙げられます。現在の移動ソフトロボットの設計は、振動を利用した機構を持つ移動ソフトロボットが得意な平坦な地形での移動に重点を置く傾向が見られます。しかし、それらは、斜面や障害物が存在する道、凹凸のある不規則な地形での移動には限界があります。このような限界は、実世界の条件下で、一体として機能する材料特性や動的設計、ロコモーション戦略(ロボットの運動・移動の計画)を統合することの難しさの起因となっています。

Leafbot(図1)は、複雑な地形での効率的なロコモーションという重要な課題に取り組んだ移動ソフトロボットの分野における画期的な成果です。Leafbotの特徴は、柔軟性・耐久性・適応性を兼ね備えたシリコンゴム製のシート型のソフトボディです。このロボットの核となる機構は、移動を行う環境とダイナミクス(動力学)な動きに相互作用する振動により駆動する機構です。

図1: (A)リーフボットのコンセプト、(B)Leafbotの設計

Leafbotの足は、曲率と弾力性を追求した形状をしており、凹凸のある地形と相互作用を最適化するだけでなく、非対称な摩擦力を利用して前進するための推進力を得ることができます。この足の設計は、多様な地形への適応性を持つだけでなく、限定された条件下で急斜面を乗り越えることを可能としています。

本研究チームは、手足の数が異なる3つのパターンのLeafbot(Leafbotの手足の数により3、5、9とナンバリング)を開発し、その動作検証を行いました。その結果、手足の数が多いほど摩擦が増加し、地形への適応性が向上しました。その一方で、手足の数が少なければ、より高速の移動が可能となることが示されました。Leafbotは、平坦な地形(道)において、最高速度5 BL/s(体長/秒)を達成します。さらに、このロボットは半円形の障害物のある道や険しい地形、斜面を移動する際にも卓越した性能を発揮しました。これはLeafbotが困難な環境下に適していることを証明しています。加えて、この研究では、Leafbotにロコモーションダイナミクスを解析する数値モデルを設計し、様々な条件下でのパフォーマンスを理解するための枠組みを提供します。

図2: Leafbot-X5は環境の凹凸をナビゲートし、2次元空間で操縦できる

Leafbotは、移動ソフトロボットが持つ行動能力を平坦な地形から拡大することで、この分野に新たな基準を打ち立てます。この技術は、工業検査や狭所の捜索救助活動、整地されていない農地の監視などへの用途で予想されます。さらに、Leafbotの柔軟でフレキシブルな構造は、平らな場所であれば起伏のある地形でも移動することが可能です。この機能は、2次元空間での操縦性を持たせるため、より多くの動力源(振動源)を搭載することで実現しました。また、改良型Leafbot-X5は、形態学的な手足も同様に、Leafbotが環境の凹凸に適応することを可能にしました(図2)。将来的には、より優れたエネルギー効率を実現するため、設計を改良し、また自律的なナビゲーションのために感覚システムを組み込み、多様な環境で耐久性・性能の担保・向上させるために新素材を追求する予定です。

【論文情報】

| 掲載誌 | IEEE Transactions on Robotics (T-RO) |

| 論文題目 | Terradynamics of Monolithic Soft Robot Driven by Vibration Mechanism |

| 著者 | Linh Viet Nguyen; Khoi Thanh Nguyen; and Van Anh Ho |

| 掲載日 | 2025年1月24日 |

| DOI | 10.1109/TRO.2025.3532499 |

【用語説明】

モノリシックとは、Leafbotのように、ロボットのボディに繋ぎ目がなく一体であり、耐久性・柔軟性・適応性が高められていることを指します。

令和7年2月17日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/02/17-1.htmlソフトロボットハンドを農業の未来に

ソフトロボットハンドを農業の未来に

【ポイント】

- 柔軟性を持つ素材で作られたスキンが回転運動で変形することにより、大きさの異なる農作物を優しく掴んで収穫する汎用ソフトロボットハンド「ROSEハンド」に対し、有限要素解析ソフト「Abaqus」を用いて、把持動作によるスキンの変形に関する非線形解析を行いました。

- この解析により、把持性能や材料特性、幾何学的なパラメータなど、形態学的特徴の関係性を調査しました。

- 農作物の収穫など挑戦的な活用における「ROSEハンド」の可能性を示唆するデモンストレーションを行いました。

| 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・寺野稔、石川県能美市)ナノマテリアル・デバイス研究領域のHo Anh Van准教授、人間情報学研究領域のNguyen Huu Nhan助教、Nguyen Thanh Khoi大学院生(博士後期課程)らの研究グループは、実環境における様々な種類の農産物を収穫するため、座屈現象を利用した新しいソフトロボットハンドを提案しました。 |

【研究の内容】

近年、産業用ロボットの導入により、ロボットハンドは様々な業界において必要不可欠となっています。特に、農業分野では包装や収穫作業等、幅広く使用されています。農業の発展に伴い、ロボットハンドが対象とする農作物は、それら特有の幾何学的な形状や物理特性に合わせて、多種多様となってきています。その複雑性は、農業特有の技術的要件と相まって、従来のロボットハンドの課題となっています。そのため、形状やサイズ、質感など様々な属性を持つ農作物に適応可能な汎用性の高いロボットハンドの需要が高まっています。

既存の手法において、ロボットハンドは、データに基づくモデルによって生成される複雑な制御や動作計画に依存しています。これには膨大なデータベースと複雑な設計を必要とするため、既存の手法では限界になってきています。そのため、革新的な解決法の開発が急務となっています。以前、我々のグループでは、新たなソフトロボットハンドである「ROSE(ROtation-based Squeezing GrippEr)ハンド」を開発しました(※)。これは農業における実環境下の収穫作業に対し、よりシンプルで効果的な方法を提供するものです。(図1A)。

(※) https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/07/14-1.html

「ROSEハンド」は、薄く柔らかい弾性体である内側と外側の2枚の層で形成されています。これらの層の間には空間があり、内側の層を回転させることにより層が変形し、「ROSEハンド」本体の内部に「しわ」が生じます。(図1B)。この特有な変形によって、この中央の空間は徐々に収縮し、この空間内にある対象物を優しく掴むことが可能となります。

本研究では、「ROSEハンド」が持つ「掴む」メカニズムを最適化するため、柔らかい素材の複雑な非線形変形をシミュレーションすることができるソフトウェア「Abaqus」を使用しました。非線形性を持つ弾性体は、変形(曲げることや伸びること)しても元に戻る特性を持ちます。その力学的な挙動をモデリングすることは大きな課題となっています。「Abaqus」は、この特性に対処する高度なコンポーネントと制御モジュールを備えており、「ROSEハンド」が持つ複雑性について正確なシミュレーションを行うことができます。

「ROSEハンド」の機能の根幹には、回転動作により発生する「しわ」が生じる「ねじり」の現象があります。「ROSEハンド」の内側の層が外部モータによって「ねじり」の運動を受けると、外側の層と内側の層で「ずれ」が生じます。(図1A)。この「ずれ」は、「ROSEハンド」の縁周辺に不均一な「ひずみ」をもたらし、この「ひずみ」がある点から力が加わると「しわ」の形成に繋がります。この「しわ」によって、「ROSEハンド」の縁が狭まることにより、把持動作が可能となっています。「Abaqus」によるシミュレーションの結果、形態学的な特徴(高さ、直径、厚さ)と把持機能の相関関係が明らかになりました。この発見により、「ROSEハンド」の形状設計を最適化することで、全体的な性能を向上させることができ、これにより改良された「ROSEハンド」で、従来のロボットハンドでは困難であった様々なタスクを検証しました。

本研究では、農業での「ROSEハンド」の実用化が収穫作業における画期的な変化となり得ることを見出しました。農作物のようなデリケートなものを扱うには、従来のロボットハンドでは様々なハードルがありましたが、改良後の「ROSEハンド」は様々な形状や質感に適応可能なため、収穫のような作業に非常に効果的です。

図1. ROSE Design and Wrinkles formation mechanism.

本実験では、「ROSEハンド」でキノコ(図2A)やイチゴ(図2B)のような作物の収穫を行いました。これらのように柔らかい・硬いに関わらず確実に把持することができ、収穫作業の高い成功率を保証することができました。この「ROSEハンド」による収穫機能は、収穫作業の効率を向上させるだけでなく、高齢化に直面している地域での労働力不足にも効果があります。収穫作業を自動化することにより、「ROSEハンド」は農業の持続可能な効率化に貢献し、農業の未来に不可欠なツールとなります。

図2. A) ROSE harvesting mushroom and B) ROSE harvesting strawberry

【今後の展開】

この研究成果がもたらすインパクトは、科学的な研究とその応用の両方から述べることができます。まず、科学的なインパクトは、世界で初めて弾性体の持つ「しわ」の現象を把持機能へ応用したことです。「ROSEハンド」は、通常のロボット設計者が持つ弾性体に現れる「しわ」を引き起こす「たわみ」が望ましくないという一般的な考えを変えることができます。次に、応用面では、「ROSEハンド」の実用性は様々な分野の用途で有望視されています。例えば、「ROSEハンド」の持つ特性により、食品工場などにおける食品のハンドリングや本研究で示した農業の収穫だけでなく、箱詰めのような他の農作業へも利用することが可能です。

本研究では、「ROSEハンド」が農作業の自動化に貢献できることを明らかにしました。また、「ROSEハンド」の活用を他分野に応用することを視野に入れ、日本が直面している労働力不足解消に重要な役割を担うことが期待されます。

本研究成果は、2024年9月23日に、ロボティクス分野の主要ジャーナル「International Journal of Robotics Research」(米国SAGE Publications社)に掲載されました。

【論文情報】

| 雑誌名 | International Journal of Robotics Research |

| 論文題目 | Soft yet secure: Exploring membrane buckling for achieving a versatile grasp with a rotation-driven squeezing gripper |

| 著者 | Khoi Thanh Nguyen, Nhan Huu Nguyen, and Van Anh Ho |

| DOI | 10.1177/02783649241272120 |

令和6年9月26日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/09/26-1.htmlマルチモーダルセンシングを行う触覚センサにより人とロボットの協働をより安全に

マルチモーダルセンシングを行う触覚センサにより

人とロボットの協働をより安全に

【ポイント】

- 柔らかい素材を用いた連続体ロボット用触覚センサの形状復元情報の取得や接触検出を行うDeepLearningモデルを含む統合的なマルチモーダルセンシングプラットフォームを開発しました。

- 知覚情報を用いたロボットアームの動きを決定するアドミタンスベースコントローラにも取り組みました。

- 今後、このプラットフォームに基づいて、柔らかい素材を用いたセンサやロボットへの応用を期待します。

| 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・寺野稔、石川県能美市)ナノマテリアル・デバイス研究領域のHo Anh Van准教授、Nguyen Tai Tuan大学院生(博士後期課程)、Luu Khanh Quan大学院生(博士後期課程)及びハノイ工業大学(ベトナム)のNguyen Quang Dinh博士の研究チームは、ソフトロボットのための新しい触覚センシングプラットフォームを開発しました。 |

【研究の内容】

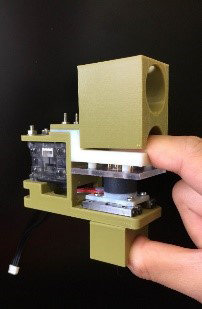

本研究では、柔らかいスキンを持つ柔軟なロボットアーム用に設計した"ConTac"と呼ばれる新たなビジョンベースの触覚センシングシステムを開発しました。このシステムは、ロボットアームの位置推定と触覚検出を行うことが出来ます。また、シミュレーション上のデータで訓練した二つのDeepLearningモデルを使用しており、追加の調整を行うことなく実世界のデータで動作することが可能です。このシステムにおいて、二つの異なるロボットモジュールでテストし、その有効性を確認しました。さらに、形状情報と触覚情報を利用する制御戦略を開発し、ロボットアームが衝突に適切に対応できるようにしました。これらにより、このアプローチは、柔軟性の高いロボットの知覚と制御を大幅に改善できる可能性があることを解明しました。

自然界では象の鼻やタコの足など器用な動きをする体が存在します。本研究チームは、これらの自然構造の原理をロボットへ応用することで、高い堅牢性や安全性を備えた連続体ロボット[1]の開発を目指しています。

連続体ロボットは、ほとんどのタスクで必要となる自由度(DOF)よりも多くの自由度を持ち、剛体ロボットと異なる柔軟性や器用さにより、不測の事態へ対応可能です。特に、障害物や外乱などがある環境下で真価を発揮します。しかし、連続体ロボットのように柔軟性の高いロボットは、動作中に複雑な屈曲やカーブを描くため、形状や動きを正確に把握することが課題です。解析により、これらのロボットの運動学・動力学的問題を解決することは可能ですが、複雑なモデリングが必要となります。

解析とは別のアプローチとして、連続体ロボットに組み込まれた柔軟性を持つセンサを用いる方法があります。このセンサは、ロボットの表面に取り付けたり、覆ったりすることが出来ますが、この方法では多くの低解像度センサを必要とし、システムが大型になってしまうという欠点があります。そのため、ロボットやアクチュエータの端に1つのセンサモジュールを使用し、大型化を避ける効率的な解決策が求められていました。ところが、これまでの研究では、ロボットの姿勢推定に重点が置かれており、ロボットの柔軟性に対応するための接触検出は含まれていませんでした。

この問題に取り組むため、本研究チームは柔らかいスキンを持つロボットアームの形状を推定し、接触を検出できるConTacシステムを開発しました(図1)。このシステムの最終的な目標は、連続体ロボットに実装することですが、本研究では、検証のため柔らかいスキンを持つ多関節ロボットアームを用いて"知覚"に焦点を当て、開発を行いました。このシステムには、連続体ロボットのような屈曲動作が可能な骨格、マーカー付きの柔らかいスキン、スキンの変形を撮影するカメラ、スキンの形状と触覚のセンシングモデル及び接触機構が含まれます。また、キャリブレーションを行うことなく、同じ機構や形態を持つあらゆるロボットに適用することが出来ます。さらに、知覚情報を用いてロボットアームの動きを決定するアドミタンスベースコントローラ[2]を開発しました。

図1:ConTac概要。人間がロボットに触れると、ロボットは衝突を避けるために動きを変える。

本研究チームが開発を行ったConTacは、複雑な調整を必要とせず、様々なロボットアームで使用することを目指しています。これを実現するために、シミュレーションデータのみで学習させたDeepLearningモデルを用いました。これらのモデルは実際のロボットへ適応できるため、時間とリソースを短縮できます(図2)。ConTacシステムを搭載した柔軟なロボットアームは、ロボットが障害物の多い環境をナビゲーションし、人間とロボットが安全に作業することが求められるスマート農業やヘルスケアサービスに適しています。また、その柔らかさと柔軟的な機構は、周囲の環境を感知する能力が組み合わさり、植物や患者などへの安全なインタラクションでもあります。

図2:ConTacフレームワーク。センシングモデルの開発には、シミュレーション環境によるトレーニングデータの収集が用いられる。このシステムを搭載したロボットは、人間とロボットのインタラクションに用いられることが期待されている。

【今後の展開】

将来的に、既存のロボットシステムに簡単に組み込むことができる触覚センサの開発が期待されます。この進歩により、新しいセンシングと制御手法が導入されれば、ロボット本来の設計に変更を加えることなく、人間とロボットの安全な相互作用が促進されます。すべてのロボットが触覚を持つ社会となれば、産業と日常生活などに大きな変革をもたらすこととなります。

本研究成果は、2024年7月15日から19日にかけてオランダのデルフトで開催の、ロボティクス研究会におけるトップカンファレンス「ROBOTICS: SCIENCE AND SYSTEMS」で発表されました。

【論文情報】

| 論文題目 | ConTac: Continuum-Emulated Soft Skinned Arm with Vision-based Shape Sensing and Contact-aware Manipulation |

| 発表先 | Robotics: Science and Systems (RSS) |

| 著者 | Tuan Tai Nguyen, Quan Khanh Luu, Dinh Quang Nguyen, and Van Anh Ho* |

| URL | https://enriquecoronadozu.github.io/rssproceedings2024/rss20/p097.pdf |

【用語解説】

令和6年8月6日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/08/06-1.html材料とバイオを使ってゲームチェンジングテクノロジーを生み出す!

材料とバイオを使ってゲームチェンジング

テクノロジーを生み出す!

先進生物工学研究室 Laboratory on Advanced Bioengineering

教授:都 英次郎(MIYAKO Eijiro)

E-mail:

[研究分野]

生物工学、材料化学、ナノテクノロジー、ナノメディシン

[キーワード]

ナノロボット、ナノバイオ、ナノ材料、生体機能材料、バイオテクノロジー、バイオミメティクス

研究を始めるのに必要な知識・能力

研究を始めるにあたり特別な知識・能力は問いません。本物の科学者や世界で活躍できる第一線の研究者に本気でなりたいと考えている学生を募集しています。特に新しい技術や新分野を開拓しようと柔軟性、協調性、好奇心、志を持った熱心な学生を求めています。

この研究で身につく能力

私たちの研究室では色々な研究手法を組み合わせた学際的な研究を行っているので多くのことを学ぶことができます。例えば、有機合成、生化学、遺伝子工学、細胞や動物実験に係る手技、ナノ材料、医療用デバイス、ロボットなどの様々な知識や技術を習得することができます。

研究内容

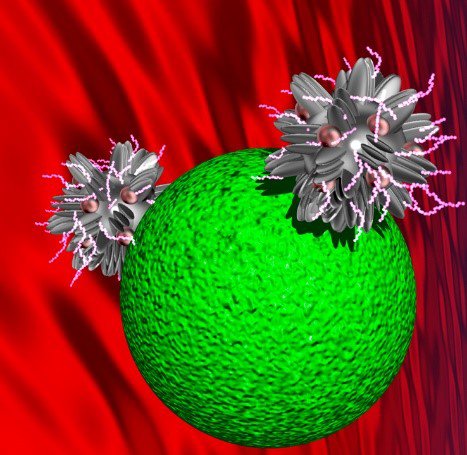

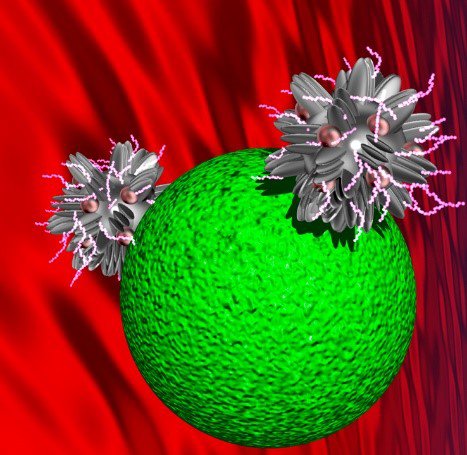

図1. 革新的ナノバイオシステム創出を目指したナノロボットの一例(生体内で光と磁場で駆動するナノトランスポーター)。

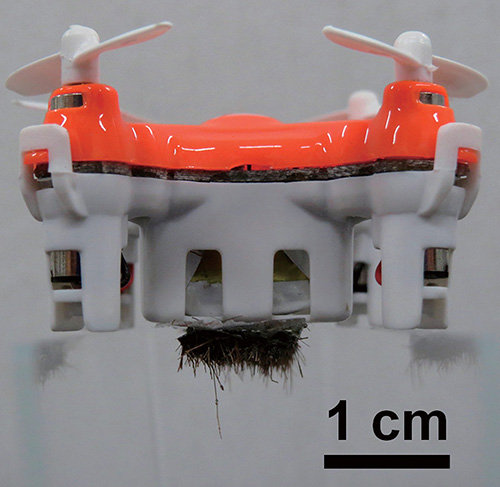

図2. 全自動人工花粉交配を目指したミツバチ型ロボット(プロトタイプ)。効率的に花粉を運ぶために粘着性ゲルを塗布した動物体毛を極小ドローンの下部に取り付けている。

私たちの研究室の興味は、生物工学、材料化学、ナノテクノロジー、ナノメディシンの領域にあります。

例えば、我々の研究室では、ナノ材料の様々な物理化学的特性を活用することで、ナノスケールレベルで体の中の生物学的な活性や健康状態をモニターし、制御可能な革新的ナノバイオシステムの開発に挑戦しています(図1)。また、本研究目的のために高性能ナノロボットの合成、それらの表面工学、集合体を研究し、作製したナノロボットを上記の研究領域に統合することに注力しています。さらに、合成したナノロボットの構造と機能の関係における根本的な理解にも努めています。これらの研究はナノテクノロジー等の基礎研究としても重要ですが、とりわけ医学・薬学の分野において有用な知見と病気の治療法を提供できると期待しています。

一方、我々は食品産業や農業分野のためにも社会を一変させる革新的な技術(ゲームチェンジングテクノロジー)を創出しようと奮闘しています。現在、農作物の生産量に直結するミツバチなどの花粉媒介昆虫の減少が世界規模の問題となっています。昆虫を使った花粉交配法の代替手段として古来より羽毛や筆を用いた人の手による人工的な受粉が行われていますが、この方法は手間と労力が掛かる上、実際に作業を行う農家の方々の高齢化と人手不足が深刻な状況になっています。そこで我々の研究室では、全自動の人工花粉交配技術を構築すべく、自然から着想を得て設計するネイチャーインスパイアード材料とロボット工学を融合した研究を行っています(図2)。

このように我々の研究は、化学、物理、生物、材料科学、工学といった多くの研究分野から成る学際的な性質によって成り立っています。

過去の代表的な研究テーマ

- 体の中で光発電するナノデバイス

- 液体金属ナノトランスフォーマー

- 超分子ナノ電車

- 細胞を刺激するナノモジュレーター

- ナノ材料の光発熱を利用した遺伝子発現制御

- 光と磁場で駆動するナノトランスポーター

- 材料工学を駆使した花粉交配用ミツバチロボット

これらは単なる一例にすぎません。自然科学を理解・開拓し、革新的な新技術、ひいては新分野そのものを一緒につくりましょう!

主な研究業績

- Yue Yu, Xi Yang, Sheethal Reghu, Sunil C. Kaul, Renu Wadhwa, Eijiro Miyako*, "Photothermogenetic inhibition of cancer stemness by near-infrared-light-activatable nanocomplexes" Nature Communications 11, 4117 (2020).

- Svetlana A. Chechetka, Yue Yu, Xu Zhen, Manojit Pramanik, Kanyi Pu, Eijiro Miyako*, “Light-driven liquid metal nanotransformers for biomedical theranostics” Nature Communications 8, 15432 (2017).

- Eijiro Miyako*, Kenji Kono, Eiji Yuba, Chie Hosokawa, Hidenori Nagai, Yoshihisa Hagihara “Carbon nanotube-liposome supramolecular nanotrains for intelligent molecular-transport systems” Nature Communications 3, 1226 (2012).

使用装置

レーザー、蛍光顕微鏡、電子顕微鏡、紫外-可視-近赤外分光光度計、蛍光光度計など

研究室の指導方針

ディスカッション、雑誌会、定期ミーティング、学会などを通じて、実験の解析技術、独立した思考能力、論理的な表現力などが身に付くように指導します。特に、博士後期課程への進学希望者には、最新かつ国際的な研究環境を提供し、産業やアカデミアの研究ポジションが得られるように育成します。研究室のコアタイムは基本的には1時間の休憩を除いた9時から17時です。このため効率的、効果的、スピーディに作業をしなければいけません。メリハリをもって研究も余暇もエンジョイしましょう。

[研究室HP] URL:https://miyakoeijiro.wixsite.com/eijiro-miyako-lab

タンパク質分子モーターで駆動する微小機械

タンパク質分子モーターで駆動する微小機械

バイオ分子機械工学 研究室

Laboratory on Bio-Molecular Mechanical Engineering

准教授:平塚 祐一(HIRATSUKA Yuichi)

E-mail:

[研究分野]

生命分子工学、機械工学、タンパク質工学、ナノバイオテクノロジー、生物物理学

[キーワード]

分子ロボティクス、MEMS/マイクロマシン、分子モーター、遺伝子工学

研究を始めるのに必要な知識・能力

平塚研究室ではタンパク質を使って人工の機械を作るという全く新しい研究分野を開拓しています。そのため分野を超えた幅広い知識が必要となりますが最も重要なことは「新しいものを作りたい!」という強い意識と「科学的な思考」です。専門的な知識は研究室で学ぶことができます。

この研究で身につく能力

本研究室では、バイオ・化学・微細加工技術・機械工学などを組み合わせた融合的な研究を進めています。融合研究を行うためには異なった専門分野を学んでいく必要があり、多くの学生は躊躇するかもしれません。しかし本研究室での研究開発の経験を通し融合領域では新しい発見や新しい可能性がたくさんあることを学び、専門分野間の垣根が低く感じることになるでしょう。もちろん基礎的な知識なくして融合分野に取り組むことはできません。本研究室では大きさ数ナノメータのタンパク質を人類が利用できるマイクロまたはミリメータサイズの機械として組み立てる研究をしています。そのためにタンパク質や化学物質の分子レベルの構造やナノメータ空間での挙動を理解し、分子レベルから設計できる能力を身につけます。

【就職先企業・職種】 化学メーカー、機械メーカー、IT企業、公務員など

研究内容

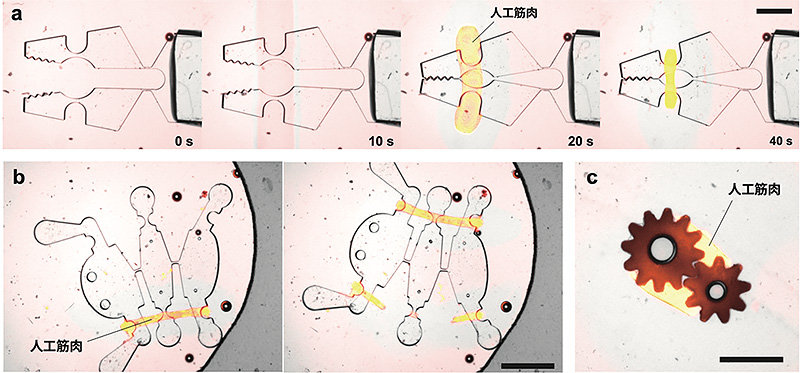

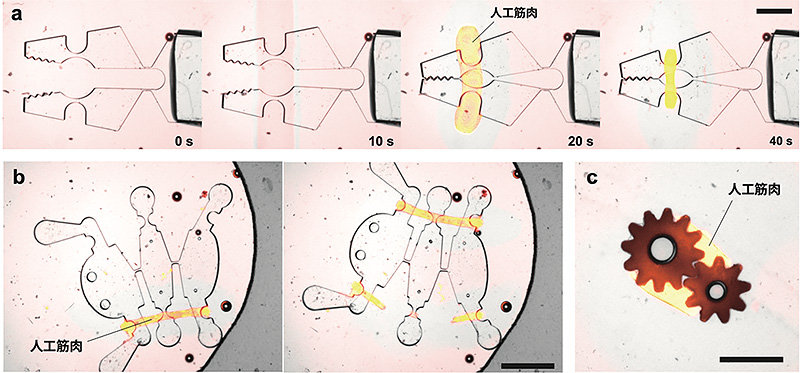

図1.光造形可能な人工筋肉で動く微小機械

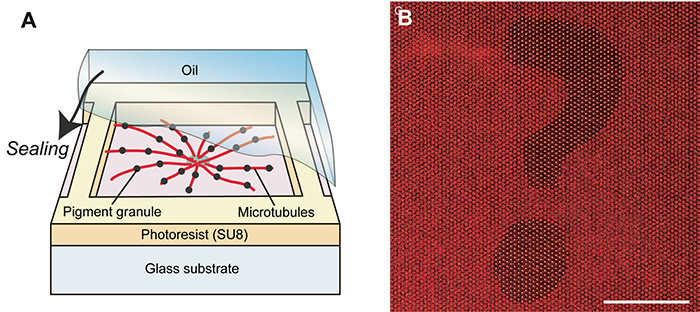

図2.モータータンパク質で駆動する世界初のディスプレイ

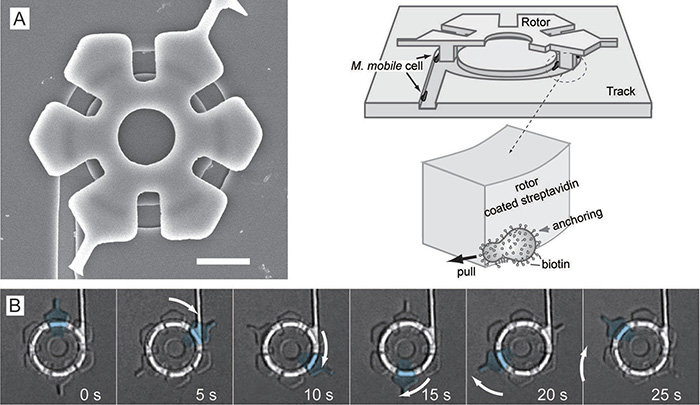

図3.バクテリアで駆動する回転モーター

細胞は、大きさ数ナノメートルのタンパク質がその内部で働くことでさまざまな生命現象を生み出しています。タンパク質は一般に知られているような単なる栄養素の一つではなく「非常に精巧な分子機械」であり「細胞を構成する多彩な部品」です。本研究室では、タンパク質を分子部品として使うことによって、これまで人類が作り出してきた人工機械とは全く異なる夢の微小機械(マイクロマシン、微小ロボット)の創製に挑んでいます。本研究室ではタンパク質の中でも特に「動く」という機能をもった面白いタンパク質「モータータンパク質」に注目し、モータータンパク質で駆動するさまざまな微小な機械の開発に取り組んでいます。

1)光で自在に作製可能な生体分子モーターで動く人工筋肉

筋肉のような収縮性のファイバー(人工筋肉)を、光照射した場所に自在に形成させることに成功しました。光の照射形状を変えることで自由な形状・大きさの人工筋肉が造形でき、ミリメートルスケールの微小機械の動力に利用できます。将来、マイクロロボットやソフトロボットの3Dプリンタによる製造への応用が期待されます。

2)タンパク質により駆動するバイオディスプレイ

生き物には周囲の環境に合わせて体色を変化させる「保護色機能」を持つものがいます。これらの現象はモータータンパク質によって引き起こされています。本研究では微細加工技術とタンパク質工学を組み合わせ、保護色の分子機構を模倣した人工細胞を生体外に作り、世界初のタンパク質で駆動するディスプレイの開発に成功しました。

3) モータータンパク質・バクテリアで動く回転モーター

大きさ数十μmの微小な回転モーターもモータータンパク質やバクテリアを使って作製することに成功しています。これらは従来の人工モーターとは異なり糖や ATP といった化学物質を燃料として動くユニークなモーターとして注目を集めています。

主な研究業績

- Takahiro Nitta, Yingzhe Wang, Zhao Du, Keisuke Morishima & Yuichi Hiratsuka A printable active network actuator built from an engineered biomolecular motor Nature Materials 20, 1149–1155 (2021)

- Susumu Aoyama, Masahiko Shimoike, and Yuichi Hiratsuka Self-organized optical device driven by motor proteins Proc. Nati. Acad. Sci. (PNAS) 110, 16408-16413 (2013).

- Y. Hiratsuaka, M. Miyata, T. Tada and T. Q.P. Uyeda, Micro-rotary motor powered by bacteria, Proc. Nati. Acad. Sci. (PNAS) 103, 13618-13623 (2006).

使用装置

レーザー直接描画装置フォトリソグラフィ装置

タンパク質精製および解析装置高感度

蛍光顕微鏡

細胞培養装置

研究室の指導方針

本研究室の学生には誰もが見たことがない・驚かれるような研究に挑戦してもらいたいと考えています。しかし、そのような研究を成功させるためには基礎的な知識はもちろんのこと論文による学習が必須となります。また自分自身で考え失敗にめげず何度も挑戦し、そして何よりも研究を楽しんでもらいたいと考えています。

[研究室HP] URL:https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/hiratsuka/

"ROSE"ハンド:バラの花から着想を得た包み込むように掴むロボットハンドを開発

"ROSE"ハンド:バラの花から着想を得た包み込むように掴むロボットハンドを開発

ポイント

- バラの花から着想を得て、物を包み込むように掴むソフトロボットハンドを開発した。

- ロボットハンドとして十分な把持力を持ちながら、素材にソフトマテリアルを使用することで把持物やその周辺を傷つけずに掴むことが可能である。

- ロボットハンド制御の複雑性を軽減させたシンプルな構造かつ優れた耐久力を持っており、多様な用途に使用できるため、幅広い分野での社会実装が期待される。

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)人間情報学研究領域のホ アン ヴァン(Ho Anh Van)准教授は、バラの花から着想を得て、物を包み込むように掴み、かつ汎用性に優れたソフトロボットハンドを開発した。開発したロボットは、簡素化された制御機能と優れた耐久性を有しており、今後、農業分野における収穫作業代替ロボットとしての普及だけでなく、幅広い分野への応用が期待される。 |

【研究の背景と目的】

昨今、様々な分野でソフトハンドロボットが導入されている。特に、農業分野においては、ロボットハンドによる収穫作業の自動化が進められており、「農作物を傷つけずに収穫する」ための有用な手段として注目されている。

農業用のロボットハンドとしては、デリケートな農作物を把持することが可能なものがすでに開発されているが、イチゴやモモといった特にデリケートな農作物を対象とした把持の結果は芳しくない。また、ロボットハンドの普及が進まない原因の一つとして、ロボットが高価であることが挙げられる。ソフトロボットを含めたこれまでのロボットハンドは、対象物に特化した専用のロボットハンドとして開発されており、それに加えて、高度なセンシングや制御を必要としている。そのため、開発コストが高まることでロボットハンドの価格が上昇し、導入コストに影響していると考えられる。

本研究では、これらの課題を解決するため、"低価格であり、収穫物を傷つけない優しい把持が可能で、十分な力を持つロボットハンド"をコンセプトに、新しい農業用ロボットハンドの開発を目指した。さらに、農業だけでなく他分野での活用を視野に入れた、対象物を選ばず、また把持物とその周辺を傷つけずに把持することができるロボットハンドの実現を目指した。

【研究の内容】

■アイデア:

設計概念として、1)収穫物を傷つけないためにソフトマテリアルを用いる、2)ロボットハンドの制御を簡素化する、3)製作コストを低くする、4)対象物を選ばず汎用性に優れた把持を実現する、ことを目指した。以上を踏まえ、本研究で提案したバラの花の機能と美しさに着想を得たROSE(ROtation-based-Squeezing grippEr)ロボットハンド(以下、ROSEロボットハンド)は、大面積接触と閉じた構造を特徴とし、より優しい把持接触と汎用的な把持性能を実現した(図1、2)。

具体的に、ROSEロボットハンドでは、柔らかい素材であるソフトマテリアルを使用したスキンを作成し、樹脂製の軸部分の回転により動作するシンプルな機構を提案した。これにより、把持物を傷つけず、かつ制御の複雑さを軽減することに成功した。また、少量のソフトマテリアルと樹脂素材を用いた回転部分を3Dプリントにより形成することで安価に製作できる。さらに、ROSEロボットハンドの空間を閉じようとする動作により、単純な把持のみならず掴む動作も行えるため、把持対象が限定されない。

図1:開発したROSEロボットハンド

図2:設計概念

■特徴:

図2のように、ROSEロボットハンドの先端は半球の頂点を押し込み、窪ませた様な形状をしている。この窪みの底を軸とし、外側のスキンとこの軸を逆方向に回転させることでスキンにねじれを発生させ、それが窪んだ空間を閉じるように動作し把持を可能としている。従来の人の指を模倣したようなソフトロボットハンドでは適切な姿勢制御が必要であるが、ROSEロボットハンドは大面積接触と閉じた構造により、様々な対象物の把持を可能としている。特に、従来のロボットハンドでは困難であった油に浸した対象物の把持が可能であることが実験で示された(図3)。

図3:オリーブオイルタンクから浸したゆで卵の把持の様子

■動作ビデオ(YouTubeへリンク):https://youtu.be/E1wAI09LaoY

■他の技術との差:

前述したように、農業用ロボットハンドの課題の一つとして、収穫物を傷つけず、かつ潰さずに収穫することが挙げられる。この課題を解決するために様々な農業用ロボットハンドが開発されているが、特定の農作物の収穫に限られたものが多く、高価な導入コストという問題までは完全に解決できていない。

一方、このROSEロボットハンドは、対象物を選ばない把持が特徴である。通常のソフトロボットハンドは制御が難しいが、ROSEロボットハンドはそのシンプルな機構によりこの種の課題を解決した。例えば、農業用ロボットハンドでは、主に人の指を模したロボットハンドが多く使用されるが、把持の際に対象物の形状や柔らかさなどによって制御を工夫しなければならない。ROSEロボットハンドは、空間を閉じる動作により包み込むような把持を行うため、対象物によって制御を変える必要がなく、対象物を選ばずに把持することが可能である。結果として、導入コストの軽減につながると考えられる。

また、ROSEロボットハンドは、耐久性に優れている。耐久実験として、「把持対象物の上空からスタート→対象物まで下降→把持→持ち上げ→再び元の対象物があったところまで下降→把持解除→スタート地点へ戻る」という一連の流れを繰り返し行った。その結果、40万回の把持動作に成功した。それ以降は、スキンが破損したものの把持力の低下は見られなかった(図4a)。

さらに、把持した状態での引張強さを測定指標とし、把持力の測定を行った。ROSEロボットハンドが物体を掴み、保持し続けたままで、ROSEロボットハンドにかかる垂直方向の荷重を増加させ、破損するまでの荷重を計測した。その結果、平均400Nの荷重に耐えられることが分かり、耐久性が十分であることが確認できた(図4b)。

このように、従来のソフトロボットハンドの課題の一つとして挙げられる耐久性も十分に備えており、ROSEロボットハンドは他の技術と差別化できる優れたソフトロボットハンドである。

図4:(a)繰り返し動作による耐久実験の様子

(b)把持力の測定の様子

本研究成果は、2023年7月10日から14日まで韓国で開催の国際会議Robotics: Science and Systems (RSS2023)で発表された。

なお、本研究は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)・戦略的創造研究推進事業さきがけ「IoTが拓く未来」研究領域(JPMJPR2038) (研究課題「タッチIoT : 触れるインターネット実現のための肌感覚送受信機の開発」)の支援を受け行った。

【波及効果・今後の展開】

従来のロボットハンドは把持が対象物に特化しており、精緻であるが汎用性に優れていなかった。これは、対象物や周辺に危害を加えないために必要不可欠な要素として、対象物によって特定のセンシングや制御を設定していたためでもある。しかし、昨今のソフトロボティクス研究の発展により、新たな機構を持つソフトロボットハンドが開発されている。ソフトロボットハンドは、柔らかい素材や空気などを使用した機構などが多く、制御面の工夫が強みである。ROSEロボットハンドもその一つであり、他のソフトロボットハンド同様に、今後需要が増加していくと考えられる。

ここで、本提案技術が想定する製品・サービスとして、次の二つを挙げる。第一に、果物の種類を選ばずに収穫作業を代替するロボットである。第二に、被介護者のQOL(Quality of life)を向上させるための生活支援介護ロボットである。本提案技術の汎用性を基に、幅広い分野でこれらの製品と新たなサービスを提供することで、ソフトロボットハンドの普及促進が期待される。

【論文情報等】

| 題目 | ROSE: Rotation-based Squeezing Robotic Gripper toward Universal Handling of Objects |

| 著者 | Son Tien Bui, Shinya Kawano, Van Anh Ho |

| 国際会議名 | Robotics: Science and System(RSS2023) |

| 会議発表日 | 2023年7月13日 |

| 論文掲載URL | https://roboticsproceedings.org/rss19/p090.html |

| DOI | 10.15607/RSS.2023.XIX.090 |

令和5年7月14日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/07/14-1.html協調ロボットの未来:広範囲触覚・近接センシングの簡易な実現に成功

協調ロボットの未来:広範囲触覚・近接センシングの簡易な実現に成功

ポイント

- 周囲の環境や人に対する安全な動作を実現するための近接覚と、利用者に対して安心感を提供する触覚、2つの感覚を備えたセンシングロボットアームの開発に成功した。

- 広範囲なセンシング機能を備えていながら、複雑な配線がなく、シンプルかつ耐久性の高い設計を実現した。

- センシング装置におけるデジタルツインを構築することによって、データ駆動型のセンシング機能を備えることができ、Sim2Real[用語説明]の効果を高めることにも成功した。

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)人間情報学研究領域のホ アン ヴァン(Ho Anh Van)准教授は、視覚による触覚・近接検知装置を備えたロボットアームの開発に成功した。これにより、ロボットと人間とのインターフェースに関して、人工知能(AI)を活かした人間とCyber-Physical System (CPS) [用語説明]環境における、新たな価値を創出する研究につながることが期待される。 |

【研究の背景と目的】

これまでの産業用ロボットの考え方では、人間とロボットは作業領域が明確に分離されており、ロボットは人間の安全半径内に立ち入ることが許されなかった。これは、第一義的には人間を危険から守るためだが、一方で、産業用ロボットの安全性に関する技術・研究の発展を阻害していた側面がある。安全性の確保は、最低限のセンシング技術と簡易なフェイルセーフ機能で十分とされ、研究開発のリソースは、より製品の競争力を高めるためのロボットの高速化・高精度化に注ぎ込まれてきた。しかしながら、近年の我が国における労働力不足や長引くコロナ禍による新しい生活様式の中で、これまで人間の手で行ってきた作業をロボットで代替しようとする動きが急速に高まってきている。さらに、全ての人が健康的な生活を送ることができる社会を目指すSDGsの大きな流れが加わり、現在ロボット技術に人間との調和、つまりロボットが人間と共存し、さらに人間とコラボレーションすることが強く求められている。

例えば、ロボットが人間をサポートする技術として、アームで人間を支える介護ロボットでは、介護サービスの提供を受ける人間が安心感を得られる触覚センシングの活用が検討されている。触覚は、人間同士の触れ合いにおいては愛情や信頼、思いやりを伝える重要な感覚である。しかし、ロボットの触覚技術は長年研究されてきているが、視覚技術の研究と比較すると未だ応用例は極めて少ない。また、同時に周囲の人間や環境に対する安全性を確保するためには、ロボットが周辺状況を高い精度で検知する必要があるが、特に外付けのカメラを利用する場合に、アームや利用者によって遮蔽される領域が多く、アームの近接領域の検出が困難となっている。

このような問題点に鑑み、今回、利用者が安心感を得られる接触と、安全な動作を実現する近接の両方の感覚を兼ね備えたロボットアームの技術を提案した。本研究において実現される近触覚・接覚のセンシング技術では、人間を含む周囲の環境を認識し、自立的な判断行動が可能となるロボットアームを開発することで、衝突回避等の安全性だけではなく、接触が許容される状況の判断および接触を通じた安心感の提供といった機能を有する、人工知能(AI)を搭載した協働ロボットの実現を目指す(図1)。

図1:本研究の位置付け

【研究の内容】

本研究では、低コストかつシンプルな構造を有する柔軟な触覚装置と、人間との接触を即時に検知することで、人間の行動を推定しながら人間と調和するロボットを実現した。このロボットは、人間の皮膚を模した柔軟なスキン上の複数の接触点へ加えられた力を、ロボットアームの両端に設置されたカメラが、スキンの変形の状態をリアルタイムで測定する技術によって実現した。さらに、透明なシリコンゴムと薄い柔軟な高分子分散液晶(PDLC)フィルムを組み合わせることで、柔軟なスキンの透明性をアクティブに切り替えることが可能となった(図2)。利用するPDLCフィルムは、外部から小さな電圧を印加することにより、透明/不透明を切り替えることができる。この透明/不透明の切り替えでは、近接覚と触覚の二つのモードを備え、またそのモードをシームレスに切り替えることができる。

図2:設計概念

(図2)

(右)近接覚モード(PDLCが透明):スキン内部の2台のカメラは、スキン近傍の外部オブジェクトを検知できる。

(左)触覚モード(PDLCが不透明):これまでの研究成果と同様、2台のカメラが接触または相互作用下でのスキンの歪みを検知し、触覚または力のセンシングが可能となる。

本研究で使用したロボットアームは、柔軟なスキンの内側に格子状のマーカーを備え、スキン内部に2台の小型カメラを配置している。スキンの透明性の能動的な切替えにより、近接覚と広範囲の触覚をセンシングする独創性の高い手法である。圧力センサを用いずカメラによるマーカーの変位から外力を算出することから、配線の複雑さやオクルージョン (光学遮蔽)などをほぼ完全に無くすことに成功しており、高いセンシング精度と耐久性を実現した。さらに、各モジュールの内圧を変えることでスキンの柔らかさを調整し、スキンに触れた人間に対する触感についても、制御可能である。さらに、深層学習を通じて多様な近接・接触動作・状況を予め学習させることで、人間と調和し、人間との複雑な近接・接触を実現する潜在的に高い適応性を持つと期待される。

図3:各動作モード

図3:各動作モード

<参考動画>

動作ビデオ1:https://youtu.be/NN2u8YBLITY

動作ビデオ2:https://youtu.be/m8QzvDx_vpc

今日、ロボットは、いわゆる物理的な人間とロボットの相互作用(pHRI;physical Human-Robot Interaction)シナリオのように、安全半径の外で動作しつつ、人間と同じワークスペースを共有し(共存)、さらには人間と相互作用(コラボレーション)する必要がある。pHRIでは、ロボットは衝突の可能性を回避するだけでなく、避けられない物理的接触と意図的な物理的接触の両方を安全かつ信頼できる方法で対応することが期待されている。これを達成するために、深度カメラと力/トルクセンサーの組み合わせが提案されているが 、これは、外部カメラを使用するために、先述した視覚の遮蔽の問題を有している。近年、マルチモーダル知覚(触覚、近接など)を備えた大規模センサースキンが開発されたが、センサーネットワークのデータ取得と処理が複雑であるため、微調整が困難であり、衝突等の突発的な事故への応答が遅くなる可能性がある。

本研究は、ロボットの周りの多様な近接や接触動作・状況などをたった2台のカメラで検知することが可能なシンプルな構造をしており、信頼性を持つpHRIの実装方法となり得る。また、Sim2Realのプロセスで、実物の特性を再現できるデジタルツインにおいて、必要なデータ収集や学習などをシミュレーション環境で実施し、学習の結果を、実物に反映させることができ、今後の研究・開発の時間を大幅に縮小することも期待される。

本研究成果は、2023年2月28日にIEEE(米国電気電子学会)が発行する学術雑誌「IEEE Transactions on Robotics」のオンライン版に掲載された。また、2023年4月3日から7日までシンガポールで開催の、国際会議IEEE-RAS International Conference on Soft Robotics (RoboSoft 2023)で発表された。

なお、本研究は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)・戦略的創造研究推進事業さきがけ「IoTが拓く未来」研究領域(JPMJPR2038)の支援を受け行った。

【今後の展開】

本研究によって、今後の展開が期待される製品・サービスとして、次の二つが挙げられる。一つ目は、利用者がより多くの事を自分自身でできるように支援し、さらに利用者に加え、周りの状況も考慮したロボットアームを備えた車椅子への活用である。二つ目に、サービスの提供を受ける利用者に安心感や大事にされているという感覚、思いやりなどを伝えることができる介護ロボットである。将来的に、これらの製品が介護保険等の給付対象として認可されることで普及促進へと繋がることが期待される。

【論文情報等】

| (1) | |

| 題目 | Simulation, Learning, and Application of Vision-Based Tactile Sensing at Large Scale |

| 雑誌名 | IEEE Transactions on Robotics |

| 著者 | Quan Khanh Luu, Nhan Huu Nguyen, and Van Anh Ho |

| 掲載日 | 2023年2月28日 |

| DOI | 10.1109/TRO.2023.3245983 |

| (2) | |

| 題目 | Soft Robotic Link with Controllable Transparency for Vision-based Tactile and Proximity Sensing |

| 国際会議名 | the 6th IEEE-RAS International Conference on Soft Robotics (RoboSoft 2023) |

| 著者 | Quan Luu, Dinh Nguyen, Nhan Huu Nguyen, anh Van Anh Ho |

| 発表日 | 2023年4月6日 |

【用語解説】

コンピュータ内のシミュレーション等で学習したモデルを現実世界に用いるという強化学習の手法。

実世界(フィジカル)におけるデータを収集し、サイバー世界でデジタル技術などを用いて分析・知識化を行い、それをフィジカル側にフィードバックすることで、産業の活性化や社会問題の解決を図っていく仕組み。

令和5年4月12日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/04/12-1.htmlマイクロロボットを"流れ"作業で迅速に作製 -生体分子モーターによる人工筋肉で自在にプリント・動的再構成可能に-

|

国立大学法人 大阪大学 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 国立大学法人東海国立大学機構 岐阜大学 |

マイクロロボットを"流れ"作業で迅速に作製

-生体分子モーターによる人工筋肉で自在にプリント・動的再構成可能に-

【ポイント】

- マイクロ流路※1の中で、光に応答する材料を流しながら、マイクロロボット※2のボディと駆動源となるアクチュエータ※3を連続的に生産・組み立てを行う「マイクロロボットその場組み立て法」を開発

- 様々な機能をもつマイクロロボットの迅速な作製に成功

- より高機能なマイクロロボットの実現と、マイクロロボットの量産化に期待

【概要】

| 大阪大学・大学院工学研究科の森島圭祐教授、王穎哲特任研究員(常勤)は、 北陸先端科学技術大学院大学・先端科学技術研究科 バイオ機能医工学研究領域の平塚祐一准教授、岐阜大学・工学部の新田高洋教授との共同研究で、マイクロ流路内で、マイクロロボットの部品をプリント成形し、その場で組み立てることに成功しました。マイクロロボットの機械構造は光応答性ハイドロゲル※4でつくられ、アクチュエータは同じチームが開発した生体分子モーターからなる人工筋肉を利用しました。このアクチュエータと機械部品をマイクロ流路内で組み立てることにより、マイクロロボット製造の柔軟性と効率が向上しました。この方法で、様々な機能のマイクロロボットが実現されました。また、この成果により、これまで困難であった、特に柔軟な構造を持つマイクロソフトロボットの実現や、マイクロロボットの量産化が期待されます。 本研究成果は、2022年8月24日午後2時(米国時間)に発行される科学雑誌「Science Robotics」の表紙を飾りました。 |

【研究の背景】

マイクロロボット、特に柔軟な構造を持つロボットは、生物医学などの分野で非常に幅広い応用の可能性があるものの、小さなロボットにアクチュエータなど様々な機械部品を組み込むことは困難で、高機能のマイクロロボット開発の障害となっています。従来の方法では、通常、機械構造やアクチュエータなど、マイクロロボットの様々な部品を異なる場所で製造し、一つ一つ組み上げていくピック アンド プレース アセンブリによってマイクロロボットがつくられていました。この方法は時間と労力がかかり、また多くの制限があることが課題となっています。

【研究の内容】

本研究では、自然界の生体内システムの自己組織化プロセスに着想を得て、2021年に発表したプリント可能な生体分子モーターからなる人工筋肉(1)(2)に基づき、ロボット部品をその場で加工・組み立てしてマイクロロボットを製造する方法を開発しました。マイクロ流路内で、マスクレスリソグラフィー※5により、ハイドロゲル材料の機械的構造をプリントし、次に生体分子モーターからなる人工筋肉がハイドロゲル機構の狙った位置に直接プリントすることで、機構を駆動して目的の仕事を実施します(図1) 。 このその場組み立てにより、マイクロロボットを迅速に次々と生産することができます。

また、マイクロロボットに新しい人工筋肉を再プリントすることにより、アクチュエータを迅速に動的再構成し、複雑な仕事を行うマイクロロボットを実現しました(図2)。

さらに、生体分子モーターを使用する本研究とは異なる、生きた筋肉細胞を用いるアプローチとして細胞ハイブリッドロボット※6が注目されています。細胞ハイブリッドロボットは、柔軟性が高く、環境負荷が低いという利点があるものの、筋肉細胞の培養に数日かかってしまうという問題があります。本研究では、設計の柔軟性を向上させながら、製造プロセスを大幅に簡素化することに成功しました。今後のオンチッププリンティング技術の向上や人工筋肉の性能向上により、現在の細胞ハイブリッドロボットのボトルネックを打破し、実用化に向けた一歩を踏み出すことが期待される手法であると考えています。

(1) https://www.nature.com/articles/s41563-021-00969-6

(2) https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/04/20-1.html

図1 マイクロロボットその場組み立て法

図2 その場組み立て法によって製造したマイクロロボットが生体分子モーターからなる人工筋肉によって駆動する様子

【本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)】

今回の研究により、自然界の生体分子モーターによって運動が創発する自己組織化現象をオンチップ微小空間上で工学的に制御し、自在にデザインできる加工プロセスをボトムアップ的な発想でより簡便に実現できました。これにより、これまで超微小部品をトップダウン的に組み立てることが大きなボトルネックであったために遅れていた、マイクロロボットの組み立てやマイクロソフト機構のオンデマンド生産が可能になりました。今後、様々な機能を付与したマイクロロボットがオンチップ上で連続的にオンデマンド生産することが可能になり、化学エネルギーだけで駆動する超小型マイクロロボットが健康医療応用など様々な分野に展開、波及していくことが期待できます。

【特記事項】

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科研費 基盤研究(S)(課題番号22H04951)、基盤研究(A)(課題番号22H00196)、基盤研究(B)(課題番号19H02106)、学術変革領域研究(A)(課題番号21H05880)、挑戦的萌芽研究(課題番号21K18700)、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」(JPNP15009)の支援を受けて行われました。

【論文情報】

| タイトル | In situ integrated microrobots driven by artificial muscles built from biomolecular motors |

| 著者名 | Yingzhe Wang, Takahiro Nitta, Yuichi Hiratsuka ,and Keisuke Morishima |

| DOI | https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.aba8212 |

【用語説明】

ガラスや高分子材料で作製した数ミリメートルから数マイクロメートルの流路で、効率的に化学反応などを起こすことができる。微小なバイオセンサーや化学分析装置に利用されている。

数ミリメートル以下のサイズのロボットで、医療などへの応用が期待されている。

モーターやエンジンなどのように電気や化学エネルギーなどを利用して、動きや力を発生する装置。

紫外線などの光を照射することでゼリー状に固まる物質。

光照射による微細加工技術で、半導体デバイスなどの製造に利用されている。

培養細胞と機械部品を融合させて作製したロボット。

【SDGs目標】

【参考URL】

森島圭祐教授 研究者総覧URL https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/90351526dc15ef59.html

生命機械融合ウェットロボティクス領域URL http://www-live.mech.eng.osaka-u.ac.jp/

令和4年8月26日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/08/26-1.html生体分子モーターで動く人工筋肉、光で自在に作製可能 ― マイクロ・ソフトロボットの3Dプリントの実現に期待 ―

|

| 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 国立大学法人東海国立大学機構 岐阜大学 国立大学法人 大阪大学 |

生体分子モーターで動く人工筋肉、光で自在に作製可能

― マイクロ・ソフトロボットの3Dプリントの実現に期待 ―

ポイント

- 光照射した場所に自在な形状に作製できる人工筋肉の開発に成功

- 遺伝子工学的に改変した生体分子モーターからなる光応答性の分子システムを開発

- ミリメートルスケールの微小機械の駆動を実証

- マイクロロボットやソフトロボットの3Dプリントの実現に期待

| 北陸先端科学技術大学院大学・先端科学技術研究科 生命機能工学領域の平塚祐一准教授、杜釗 大学院生(博士前期課程)は、岐阜大学・工学部の新田高洋准教授、大阪大学・大学院工学研究科 機械工学専攻の森島圭祐教授、王穎哲 大学院生(博士後期課程/特任研究員)との共同研究で、筋肉のような収縮性のファイバー(以下、人工筋肉)を、光照射した場所に自在に形成させることに成功した。この人工筋肉は、生物の動きに関わるタンパク質である生体分子モーターを遺伝子工学的に改変することにより実現した。光の照射形状を変えることで自由な形状・大きさの人工筋肉が造形でき、ミリメートルスケールの微小機械の動力に利用できることを実証した。この成果は将来、これまで困難であったマイクロロボットやソフトロボットの3Dプリンタによる製造への応用が期待される。 本研究成果は、2021年4月19日(英国時間)に科学雑誌「Nature Materials」誌のオンライン版で公開された。なお、本研究は新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」(JPNP15009)、日本学術振興会(JSPS)科研費 新学術領域研究「分子ロボティクス」の支援を受けて行われた。 |

【研究背景と内容】

生物のエンジン「筋肉」は、モータータンパク質[*1]と呼ばれる生体分子モーターから構築されており、数百マイクロメートル(マイクロは100万分の1)から数十メートルまでスケーラビリティにとんだアクチュエータである。生物のエネルギー源(アデノシン三リン酸 (ATP))を用いて高い効率で力学的仕事を行うという、従来のアクチュエータと比べ質的に異なる特性を持ち、これまでには無い産業分野での応用が期待されている。しかし、筋肉自体または筋肉細胞をアクチュエータとして利用する試みは基礎研究レベルでは報告されているが、筋肉細胞の安定性・保存性の問題やアクチュエータとして組み込む技術が未発達のため、実用化には至っていない。また、筋肉組織の構成分子はほぼ同定されているが、それら構成分子から筋肉を再構築する技術は知られていなかった。

本研究では、生体内の収縮性ファイバーの形成過程に着想を得て、人工筋肉を自在に形成させる分子システムを開発した。モータータンパク質の一種であるキネシンを遺伝子工学的に改変し、フィラメント状にすることにより、レールタンパク質である微小管[*2]と混ぜるだけで、モータータンパク質の動的な機能により自己組織的に人工筋肉を形成させることができた。さらに、光照射によりモーター分子のフィラメント化を開始させ、照射した部位のみに人工筋肉を形成させることを可能とした(図1)。この人工筋肉を大きさ数ミリメートルの機械構造内に形成させることにより微小機械を駆動させることに成功した(図2)。

筋肉のような柔軟で低エネルギー・低環境負荷なアクチュエータの産業応用は期待されているが、上述のように実用化には至っていない。本研究では、生体の運動素子であるモータータンパク質分子を数ミリメートル以上の組織に構築することにより、生物の筋肉に似た機能・性質を持つ人工筋肉の製造を可能とした。特に光照射により人工筋肉の形成を開始可能なことから、たとえば光造形型の3Dプリンタに組み込めば人工筋肉の光造形などが可能になることが将来期待でき、生体材料で駆動するマイクロロボットやソフトロボットの3Dプリント技術の基盤技術となる可能性が高い。

【今後の展開】

本研究で開発された人工筋肉は、現時点では形成・収縮が同時に起こり、かつ収縮は一回のみで用途も限定される。今後、制御用の分子システムを開発することにより、可逆または振動可能な人工筋肉を開発しマイクロロボットやソフトロボットへの実装を目指す。

図1.光照射による人工筋肉形成のコンセプト図

モータータンパク質の一種キネシンを遺伝子工学的に改変し、光照射によりキネシンがフィラメント状になるように設計(K456m13とCaMLMM)。キネシンフィラメントは自身の運動能により微小管を引っ張り、自己組織的に筋肉に似た収縮性の繊維を形成する。

図2. 人工筋肉の応用例

大きさ数ミリメートルのシリコンゴム製の微小構造の周囲に、光照射により人工筋肉を形成させ、その構造を駆動させた。右上)マイクログリッパ:光照射後に人工筋肉(オレンジ色)が形成し、20秒後にグリッパが閉じる。右下)昆虫型デバイス:人工筋肉により左右に動く。左上)ロボットアーム型デバイス。左中)微小歯車の組み立て。左下)細胞サイズの微小ビーズの集積。

【研究資金】

・新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」(JPNP15009)

・日本学術振興会(JSPS)科研費 新学術領域研究「分子ロボティクス」(JP24104004)

・日本学術振興会(JSPS)科研費 基盤研究(B)(JP18H01407)

【論文情報】

| 雑誌名 | Nature Materials |

| 題名 | "A printable active network actuator built from an engineered biomolecular motor" |

| 著者名 | Takahiro Nitta, Yingzhe Wang, Zhao Du, Keisuke Morishima and Yuichi Hiratsuka* |

| 掲載日 | 2021年4月19日(英国時間)にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1038/s41563-021-00969-6 |

【用語解説】

[*1] モータータンパク質(motor protein)

生体の動きに関与するタンパク質の総称。大きさ数ナノメートル〜数十ナノメートルの分子で、代表的なものとして筋収縮に働くミオシン、細胞内の物質輸送に働くキネシン、鞭毛運動等に働くダイニンなどが挙げられる。これらは繊維状のタンパク質であるアクチンまたは微小管の上を生体のエネルギーであるATP(アデノシン三リン酸)の加水分解エネルギーを利用して一方向に動く。

[*2] 微小管(microtubule)

細胞骨格を構成する繊維状タンパク質のひとつ。大きさ数ナノメートルのチューブリンが筒状に重合することにより直径25ナノメートルの管状の繊維を形成する。キネシンやダイニンなどモータータンパク質が動くレールとして働く。

令和3年4月20日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/04/20-1.html第53回J-BEANSセミナー「ロボットは、軟らかい体で良いのか?」

| 開催日時 | 平成29年9月21日(木) 12:40~13:20 |

| 会 場 | ラーニング・コモンズ「J-BEANS」(大学会館1階) |

| 講演題目 | ロボットは、軟らかい体で良いのか? |

| 講 演 者 | 知能ロボティクス領域 准教授 HO Anh-Van |

| 言 語 | 日本語(スライド:英語) |

● J-BEANSセミナーの趣旨・概要等については、こちらのページをご覧ください。

出典:JAIST イベント情報https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/event/2017/08/31-1.html生命機能工学領域の平塚准教授らの共同研究がNEDO「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」に採択

生命機能工学領域の平塚祐一准教授が参画する研究課題が、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」に採択されました。

NEDOは、2015年に策定された政府の「ロボット新戦略」を受け、2015年度から「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」を推進しています。このプロジェクトは、現在のロボット関連技術の延長上に留まらない、人間の能力を超えることを狙った革新的な要素技術をターゲットとし、これまで人工知能・ロボットの導入を考えもつかなかった未開拓の分野で、新しい需要を創出することを狙っています。

NEDOは、次世代の人工知能・ロボットの研究開発強化に向けて、「次世代人工知能技術分野」および「革新的ロボット要素技術分野」において、今まで実現されていない革新的な要素技術をターゲットに公募を実施し、今回、13テーマを採択しました。

■採択期間

平成28年度~平成29年度(継続の可能性あり)

■研究課題

「生体分子を用いたロボットの研究開発」

■共同研究機関

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学

国立大学法人東京工業大学

国立大学法人北海道大学

詳しくはNEDOホームページをご覧下さい。

http://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100599.html

平成28年7月19日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2016/07/19-1.html