研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。触媒ビッグデータから「触媒世界地図」を描写 ~ブラックボックス化していた触媒設計を紐解く~

|

| 国立大学法人 北海道大学 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 国立研究開発法人 科学技術振興機構 |

触媒ビッグデータから「触媒世界地図」を描写

~ブラックボックス化していた触媒設計を紐解く~

ポイント

- 触媒の組成・実験条件の知識ネットワーク「触媒世界地図」を触媒ビッグデータから描写。

- 触媒世界地図を用いた触媒設計が可能となり、新たな活性触媒を発見。

- 大規模な科学データからの材料・触媒設計の技術基盤になることを期待。

【概要】

| 北海道大学 大学院理学研究院の髙橋 啓介准教授、髙橋 ローレン学術研究員らの研究グループは、北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 物質化学領域の谷池 俊明教授らと共同で、触媒ビッグデータから触媒の知識を表現した「触媒世界地図*1」を描写しました。 これまで研究グループは、多数の触媒データを高速で自動取得可能なハイスループット実験装置によりメタン酸化カップリング反応*2における触媒ビッグデータ(6万件)の構築に成功してきましたが、この規模の触媒データからどのように知識を抽出し触媒設計に結びつけるかが触媒インフォマティクス*3において大きな課題でした。 そこでメタン酸化カップリング反応におけるハイスループット実験装置により得られた触媒ビッグデータに対して、オントロジー*4(知識の関係性をネットワークとして記述)の概念を活用することにより、触媒ビックデータから元素組成・実験条件・C2収率等の関係性を描写し、触媒の世界地図を作成することに成功しました。この触媒の世界地図により各要件の関係性が明白となり、そこで得られた情報から触媒設計が実現しました。 結果、触媒の世界地図からKVEu-BaO(20%C2収率)、LiTiW-BaO(19%C2収率)、EuMgZr-BaO(19%C2収率)、MoKW-BaO(19%C2収率)等の未報告の活性触媒を設計し、実験実証することに成功しました。 本手法は触媒ビッグデータや材料ビッグデータにも適用できるため、大規模な科学データからの材料・触媒設計の技術基盤になることが期待されます。 本研究成果は、2021年9月22日(水)にChemical Science誌にてオンライン公開されました。 |

元素と収率の関係、元素と実験条件の関係等が表現された触媒世界地図

元素と収率の関係、元素と実験条件の関係等が表現された触媒世界地図

【背景】

触媒は化学反応の反応速度を速める材料であり、自動車の排気ガスの浄化からエネルギーの変換まで幅広い分野で実用化されています。これまでの触媒開発は、研究者の熟練の経験や勘で試行錯誤して開発していました。その中で、マテリアルズインフォマティクス・触媒インフォマティクスの登場により材料・触媒科学は大きな転換期を迎えています。

マテリアルズインフォマティクス・触媒インフォマティクスでは、第4の科学であるデータ科学を用い、材料・触媒データのパターンから材料・触媒設計を行います。いわば、これまでの研究者の経験や勘をデータ科学で再現することを目的としています。しかし、材料・触媒ビッグデータから知識・設計をどのように抽出するかが大きな障壁となっています。特に機械学習等のデータ科学手法では機械がどう学習したのかを説明することができず、理論的解釈による設計が難しいという問題があります。

そのため、理論に基づいた触媒設計を行う必要がありました。

【研究手法】

メタン酸化カップリング反応を対象とし、独自開発したハイスループット実験装置で得られたメタン酸化カップリング反応の触媒ビッグデータに対して、オントロジーの概念を元にデータ内の知識と関係性をネットワークとして表現しました。

【研究成果】

触媒ビックデータから触媒の世界地図を作成することに成功しました。この触媒の世界地図により元素組成・実験条件・C2収率等の関係性が明白となり、そこで得られた情報から触媒設計を行うことに成功しました。結果、触媒の世界地図からKVEu-BaO(20%C2収率)、LiTiW-BaO(19%C2収率)、EuMgZr-BaO(19%C2収率)、MoKW-BaO(19%C2収率)等の未報告の活性触媒を設計・実験実証することに成功しました。

【今後への期待】

触媒ビッグデータからどのように触媒科学の知識を取り出すかが大きな課題でしたが、オントロジーという概念を元に知識のネットワークを設計することにより、触媒ビッグデータから知識の抽出・触媒設計が可能になることを初めて提案しました。この方法は今後の触媒ビッグデータや材料ビッグデータにも適用することができるため、大規模な科学データからの知識・材料設計の技術基盤になることが期待されます。

【謝辞】

本研究は、科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業CREST研究領域「多様な天然炭素資源の活用に資する革新的触媒と創出技術」(研究総括:上田 渉)における「実験・計算・データ科学の統合によるメタン変換触媒の探索・発見と反応機構の解明・制御」(研究代表者:髙橋 啓介)の支援を受けて行われました。

【論文情報】

| 論文名 | Constructing Catalyst Knowledge Networks from Catalysts Big Data in Oxidative Coupling for Methane for Designing Catalysts(メタン酸化カップリング反応ビッグデータから触媒の知識ネットワークの構築と触媒設計) |

| 著者名 | 髙橋 ローレン1 , Thanh Nhat Nguyen2, 中野渡 淳2、藤原 綾2、谷池 俊明2、髙橋 啓介1 (1北海道大学大学院理学研究院、2北陸先端科学技術大学院大学) |

| 雑誌名 | Chemical Science(英国王立化学会が発行する化学ジャーナル) |

| DOI | 10.1039/D1SC04390K |

| 公表日 | 2021年9月22日(水)(オンライン公開) |

【用語解説】

*1 触媒世界地図...触媒ビックデータから元素組成・実験条件・C2収率等の関係性をネットワークとして描写したもの。

*2 メタン酸化カップリング反応...普遍的に存在するメタンはそのままでは化学的な有用性が低く、これを触媒によって別の有用化合物へ変換することが望ましい。メタンの酸化的カップリングとは、メタンと酸素分子の反応を通してエタンやエチレンを直接合成する高難度反応である。

*3 触媒インフォマティクス...データ科学手法を用いて触媒設計・触媒解析を行う学問。

*4 オントロジー...物事をどの様に概念化したかを記述する学問。

令和3年9月24日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/09/24-1.html物質化学領域のBADAM講師が田中貴金属記念財団 萌芽賞を受賞

物質化学領域のBADAM, Rajashekar講師(松見研究室)が一般財団法人田中貴金属記念財団 萌芽賞を受賞しました。

田中貴金属記念財団は、貴金属に関する研究への助成を行い、貴金属の新分野を開拓醸成し、学術、技術ならびに社会経済の発展に寄与することを目的としています。

本助成金制度は、「貴金属が拓く新しい世界」へのさまざまなチャレンジを支援するため、1999年度から毎年実施されています。第22回目となる今回は、貴金属が貢献できる新しい技術や研究・開発に対して、あらゆる分野から研究を募集し、その結果、合計171件の応募があり、この中から合計26件の研究に対し、総額1,610万円の研究助成金を授与しています。

■受賞年月日

令和3年3月31日

■研究題目

水分解に適した効率的酸素発生触媒活性を有する強い金属―基盤相互作用を伴うIrO2系有機・無機ハイブリッド触媒

■受賞対象となった研究の内容

Dr Rajashekar Badam, has been working on various energy materials especially electrocatalysts for oxygen redox reactions for fuel cell and electrolyser applications to name a few. His passion to mitigate environmental issues lead to the research in green hydrogen production using water electrolysis. Water electrolysis is one of the cleanest ways to produce hydrogen. Oxygen evolution reaction (OER) at anode being kinetically and thermodynamically more demanding, need an efficient catalyst. IrO2 is the best-known catalyst which is stable in acidic medium but with high overpotential (~330 mV). Changing the morphology and electronic structure of IrO2 by alloying with other metals was found to reduce the overpotential but poor stability due to agglomeration of nanoparticles and leaching of alloying metal are the key problems to be answered. In this regard, they are working on a novel strategy of anchoring IrO2 nanopartlcles to electrochemically stable conducting polymer with coordination sites. The strong metal substrate interaction between IrO2 nanoparticles and high heteroatom content in the polymer lead to high durability and reduced overpotential making water electrolyser a viable method for green hydrogen production.

ラージャシェーカル バダム博士は様々なエネルギー関連材料、とりわけ電気化学触媒(燃料電池用の酸素還元触媒や水分解反応触媒)に注力した研究を行っています。グリーンな水分解反応など、環境問題の解決を指向した研究を進めています。水分解反応は水素を得るための最もクリーンな反応であり、アノード電極側での酸素発生反応が速度論的にも熱力学的にも技術課題になっています。IrO2は酸性条件でも安定ですが、高い過電圧を有しています。IrO2を他の金属と組み合わせることでモルフォロジーや電子構造を改変でき、過電圧を低下させることができますが、同時にナノ粒子の凝集や、合金触媒からの脱離が問題となります。この点に関して、彼らはIrO2を電気化学的に安定な導電性高分子中の配位子に配位させることに取り組んでいます。強い金属―基板相互作用がIrO2と高ヘテロ元素濃度を有するポリマー間で起こることは高い触媒の安定性と過電圧の低下につながり、水分解反応をグリーンな水素製造法として実現可能なものにすることにつながると期待しています。

■受賞にあたって一言

I would like to thank Tanaka Kikinzoku Memorial Foundation and the selection committee for bestowing me with this prestigious award. I would like to thank Professor Matsumi for all the guidance, Matsumi lab members and my family for the support. I take this opportunity to dedicate this award to the almighty God.

令和3年5月25日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2021/05/25-1.html消化酵素で分解するナイロンを開発 ―プラスチック誤飲事故の軽減、海洋生態系維持へ―

|

| 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 独立行政法人 環境再生保全機構 |

消化酵素で分解するナイロンを開発

―プラスチック誤飲事故の軽減、海洋生態系維持へ―

ポイント

- 海洋プラスチックごみは誤飲するなど海洋生物への悪影響がある

- 従来の生分解性プラスチックは性能が低い問題がある

- 植物由来分子であるイタコン酸とアミノ酸からナイロンの開発に成功

- 従来ナイロンよりも高性能かつ人工胃液で分解・崩壊する性質を発見

| 環境再生保全機構(ERCA)が実施する環境研究総合推進費の一環として、北陸先端科学技術大学院大学・先端科学技術研究科 環境・エネルギー領域の金子 達雄教授らは、植物由来分子であるイタコン酸とアミノ酸であるロイシンからバイオナイロンを合成する手法を見出し、従来のナイロンよりも高耐熱・高力学強度であり、かつ胃に含まれる消化酵素であるペプシンで分解するバイオナイロンを開発しました。 海洋プラスチックごみ問題が深刻化する中、鳥類やクジラ類などの海洋生物が誤ってプラスチックごみを飲み込むことによる生態系への被害が問題視されています。生分解性プラスチックの中には海洋環境で分解するものがあり、中には消化酵素で分解するものも開発されているため本問題を解決するために重要であると考えられています。しかし、そのほとんどは柔軟なポリエステルであり耐熱性や力学強度の点で問題があります。このため用途は限られ、主に使い捨て分野で使用されているのが現状です。今回、金子教授らは、麹菌などが糖を変換して生産するイタコン酸および天然分子として有名なロイシンなどを原料にして、一般的なナイロンの原料の一つであるヘキサメチレンジアミンなどを反応させることでバイオナイロンを合成する条件を見出しました。得られたバイオナイロンはガラス転移温度が100℃を超え、力学強度が85MPaを超える高性能ナイロンであることも確認されました。これはナイロン中に硬い構造であるヘテロ環が含まれることに起因します。 また、アミノ酸には右手と左手の関係のような鏡像体が存在することが知られていますが、この鏡像関係にある一対のアミノ酸を混合するとナイロンの物性が向上することも見出されました。特に、L-ロイシンから得られるナイロン樹脂は胃中の消化酵素であるペプシンの存在下で崩壊し分子量も低下することが分かりました。今後、海洋ごみの中でも被害の多い釣り糸や漁網などへの応用を目指し、さらには自動車エンジン周りなどで使用されているナイロンを代替する物質として設計する予定です。将来的には海洋ごみ問題解決への道しるべを提供するだけでなく、大気中二酸化炭素削減などへの波及効果も考えられます。 本成果は2021年4月30日に独国科学誌「Advanced Sustainable Systems」(インパクトファクター4.87(2019-2020))のオンライン版で公開されました。 |

| 本開発成果は、以下の事業・開発課題によって得られました。 研究開発期間:令和2年度~4年度(予定) 事業名 :環境再生保全機構(ERCA)環境研究総合推進費 開発課題名 :「バイオマス廃棄物由来イタコン酸からの海洋分解性バイオナイロンの開発」 チームリーダー:金子達雄(北陸先端科学技術大学院大学 教授) ERCA環境研究総合推進費は、気候変動問題への適応、循環型社会の実現、自然環境との共生、環境リスク管理等による安全の確保など、持続可能な社会構築のための環境政策の推進にとって不可欠な科学的知見の集積及び技術開発の促進を目的として、環境分野のほぼ全領域にわたる研究開発を推進しています。 |

<開発の背景と経緯>

植物などの生体に含まれる分子を用いて得られるバイオマスプラスチックは材料中に二酸化炭素を固定することにより、二酸化炭素濃度を削減し、低炭素社会構築に有効であるとされています。その中でも生分解性を有するものは、昨今深刻化する海洋プラスチックごみ問題の解決の糸口を与えるものと注目されています。特に、鳥類やクジラ類などの死骸の胃の中を調査するとプラスチックごみが蓄積している場合があり、それが原因で死に至った可能性が指摘されています。つまり、プラスチックごみの誤飲による生態系への被害が問題視されています。生分解性プラスチックの中には海洋環境で分解するものがあり、中には消化酵素で分解するものも開発されているため本問題を解決するためのキー材料となると考えられています。しかし、生分解性プラスチックのほとんどは柔軟なポリエステルで耐熱性や力学強度の点で問題があります。このため用途は限られ、主に使い捨て分野で使用されているのが現状です。たとえばPHBHと呼ばれる脂肪族ポリエステルは代表的な海洋分解性プラスチックを与えますが、その主骨格は一般的な工業用プラスチックに用いられる高分子に比べて柔軟であり、そのガラス転移温度は0℃付近であり室温での使用のためには高結晶化が余儀なくされます。また力学強度も20-30MPa付近です。(参考:ポリエチレン、塩ビ、ポリプロピレンなどの汎用プラスチックは20-70 MPa程度)

研究チームは、麹菌などが糖を変換して生産するイタコン酸を用いてバイオナイロンを開発することを目的として研究を進めていますが、アミノ酸であるロイシンなどを導入した新たなモノマーを合成し、一般的なナイロンの原料の一つであるヘキサメチレンジアミンなどを反応させることでバイオナイロンを合成する条件を見出しました(図1)。得られたバイオナイロンはガラス転移温度が100℃を超え、力学強度が85MPaを超える高性能ナイロンであることも確認されました(表1)。この高性能発現はナイロン中に硬い構造であるヘテロ環が含まれることに由来します。

最後に、L-ロイシンから得られるナイロン樹脂を合成し、これが胃中の消化酵素であるペプシンの存在下で崩壊(図2)し分子量も低下することが見いだされました(図3)。今後、海洋ごみの中でも被害の多い釣り糸や漁網などへの応用を目指し、さらには自動車エンジン周りなどで使用されているナイロンを代替する物質として設計する予定です。将来的には海洋ごみ問題解決への道しるべを提供するだけでなく、大気中二酸化炭素削減などへの波及効果も考えられます。

<代表的作成方法>

ロイシン由来のジカルボン酸1-((S)-1-カルボキシ-3-メチルブチル)-5-オキソピロリジン-3-カルボン酸とヘキサメチレンジアミン(1.3g、10mol)をそれぞれアセトニトリルに溶解させた後に溶液を混合することでナイロン塩を析出させました(収率96%)。白色のナイロン塩を真空乾燥後170-180℃、50-60 rpmで激しく攪拌しバルクで重合しました。6時間後、粘性のあるポリマー溶融物が形成されました。これをDMFに溶解しアセトンに再沈殿することで精製を行いました。

<今回の成果>

今回の成果は大きく分けて2つ示すことができます。

1)鏡像関係にあるアミノ酸を分子鎖で混合したナイロンを合成することで、結晶化度および熱的力学的物性が向上することを発見

一般に再生可能な原料から得られる高分子は、熱的力学的性能が低く製造コストも高くなります。したがって、化石ベースのリソースと比較してパフォーマンスを向上させることができる合成アプローチを開発し、バイオベースのモノマーを利用することが重要です。ここでは、再生可能なイタコン酸とアミノ酸(D-またはL-ロイシン)から派生した新規な光学活性ジカルボン酸の生産に成功しました。まず、イタコン酸由来のイタコン酸ジメチルを出発物質として、剛直な不斉中心を持つ複素環式ジカルボン酸モノマーを高純度で得ました。これらのモノマーからアモルファスでありホモキラリティーを有するD-またはL-ロイシン由来のポリアミドを合成し、かつこれらをモノマー段階で混合したもの、オリゴマー段階で混合し追重合を行ったものを対象として研究を進めました(図1)。その結果、D-ロイシン由来のポリマー鎖とL-ロイシン由来のポリマー鎖との複合体は結晶化し、その結晶化度は36%に達しました。これは、キラル相互作用に由来するものと考えられます。得られた樹脂は、ガラス転移温度Tgが約117°C、溶融温度Tmが約213°Cであり、ポリアミド11などの従来のポリアミド(Tg約57°C)よりも高い値を示しました。さらに2.2〜3.8 GPaの高いヤング率および86〜108 MPaの高い力学強度を示しました(表1)。

2)バイオナイロン樹脂がペプシンの作用により崩壊し分解することを発見

バイオナイロンの酵素分解を、哺乳類の胃の消化酵素であるペプシンを使用して調べました。少量(150 mg)のポリアミド樹脂(Mw; 24,300-26,400 g / mol)と1 wt%のペプシン(5 ml)をpH 4.0のバッファーに入れて分解試験を行いました(対照実験はペプシンなし)。サンプルをインキュベーター内で37°Cで6週間振とうした結果、時間の経過に伴い平均分子量が24,300〜26,400 g / molから14,600〜16,500 g / molに減少することがわかりました(図3)。ペプシンによるナイロンの分解中の視覚的変化も崩壊現象として確認されました(図2)。研究チームは以前に、イタコン酸由来ポリアミドのピロリドンの開環反応を報告しましたが、今回発見した酵素分解はピロリドンの開環を誘発したと考えられます。ここで発見したペプシン分解は、哺乳類が当該ナイロン系プラスチックを誤飲した場合でも、哺乳類の消化管の安全性を維持することにつながる可能性があります。

<今後の展開>

本成果によりイタコン酸由来バイオナイロンの構造的な広がりが提案できました。今後、海洋ごみの中でも被害の多い釣り糸や漁網などへの応用を目指し、さらには自動車エンジン周りなどで使用されているナイロンを代替する物質として設計する予定です。将来的には海洋ごみ問題解決への道しるべを提供するだけでなく、大気中二酸化炭素削減などへの波及効果も考えられます。

<参考図> 図1 (A)イタコン酸とアミノ酸からなるジカルボン酸モノマーの合成

図1 (A)イタコン酸とアミノ酸からなるジカルボン酸モノマーの合成

(B)(A)のジカルボン酸とヘキサメチレンジアミンからのバイオナイロンの重合反応式

表1 バイオナイロンの物性表

図2 バイオナイロンがペプシン存在下で崩壊していく様子

図3 ペプシンを作用させたD-ロイシン由来バイオナイロンのGPC

図3 ペプシンを作用させたD-ロイシン由来バイオナイロンのGPC

【論文情報】

| 雑誌名 | Advanced Sustainable Systems |

| 題名 | High-performance BioNylons from Itaconic and Amino Acids with Pepsin Degradability (ペプシン分解性を示すイタコン酸とアミノ酸からの高性能バイオナイロン) |

| 著者名 | Mohammad Asif Ali,Tatsuo Kaneko* |

| 掲載日 | 2021年4月30日にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1002/adsu.202100052 |

令和3年5月10日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/05/10-1.html次世代燃料電池のアニオン交換薄膜において水酸化物イオン伝導度の評価法を確立

次世代燃料電池のアニオン交換薄膜において

水酸化物イオン伝導度の評価法を確立

ポイント

- 高分子薄膜状のアニオン交換膜の水酸化物イオン伝導度と含有水分子量の評価法を確立

- サンプルの合成から評価まで、空気中の二酸化炭素の影響を排除

- 0.05 S cm-1の高い水酸化物イオン伝導性(Br-型のアニオン交換薄膜の2倍以上)

- 次世代燃料電池の性能向上への貢献が期待

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)先端科学技術研究科 物質化学領域の長尾 祐樹准教授、オウ ホウホウ 大学院生(博士後期課程在籍)、ワン ドンジン 大学院生(博士前期課程修了)らは、次世代燃料電池で注目されるアニオン交換薄膜において、空気中の二酸化炭素の影響を受けない状態で、水酸化物イオン伝導度と含有水分子量の評価法を確立することに成功しました。長年求められてきたこの評価法の確立は、当該分野において世界初の成果になります。本成果により、次世代燃料電池の性能向上に関する研究の加速が期待されます。 本研究成果は、2021年4月29日(英国時間)にWiley社刊行のChemSusChem誌のオンライン版で公開されました。なお、本研究は日本学術振興会(JSPS)科研費基盤(C)、科研費基盤(B)、科研費 新学術領域研究「ハイドロジェノミクス」の支援を受けて行われました。 |

【研究背景と内容】

資源の少ない日本が脱炭素化を進めながら持続的な発展をするためには、多様なエネルギー資源を確保することが喫緊の課題です。長尾准教授らは、これまで水素社会に貢献する燃料電池の性能向上に関する研究を推進してきました。

長尾准教授らは、現在の燃料電池に利用されるプロトン交換膜に加え、次世代燃料電池で利用が検討されているアニオン交換膜における、水酸化物イオン伝導性の研究に取り組んでいます。この次世代燃料電池は、従来必要とされてきた白金などの貴金属触媒に依存せずに動作が可能であることから、世界的に研究報告例が増加しています。アニオン交換膜とは、陰イオンが膜の内部を移動可能な材料であり、特に水酸化物イオンが高速に移動する材料はこの燃料電池に欠かせません。水酸化物イオンが内部を移動するアニオン交換膜は、空気中の二酸化炭素と容易に反応する特徴があり、燃料電池の性能を低下させることが知られています。アニオン交換膜の水酸化物イオン伝導性を評価するためには、膜を水に浸漬することで空気中の二酸化炭素の影響を排除する必要がありました。しかし、実際の燃料電池では、アニオン交換膜は水に浸った状態で動作していないため、二酸化炭素の影響を排除した、より燃料電池の動作環境に近い加湿状態での評価法が求められてきました。

アニオン交換膜のもう一つの重要な役割は、燃料電池の反応場である電極触媒界面に薄膜状で存在することにより、アニオン交換膜から電極触媒へ水酸化物イオンを高速に輸送することです。しかし、これまでは水酸化物イオン型のアニオン交換薄膜の水酸化物イオン伝導性と含有水分子量を評価する方法がありませんでした。今回、長尾准教授らは、モデル高分子として合成したアニオン交換膜を基板上に薄膜化し、薄膜の作成から各種物性評価の終了までの間、空気中の二酸化炭素の影響を受けない評価方法を確立し、世界で初めてアニオン交換薄膜における水酸化物イオン伝導性と含有水分子量を明らかにしました。

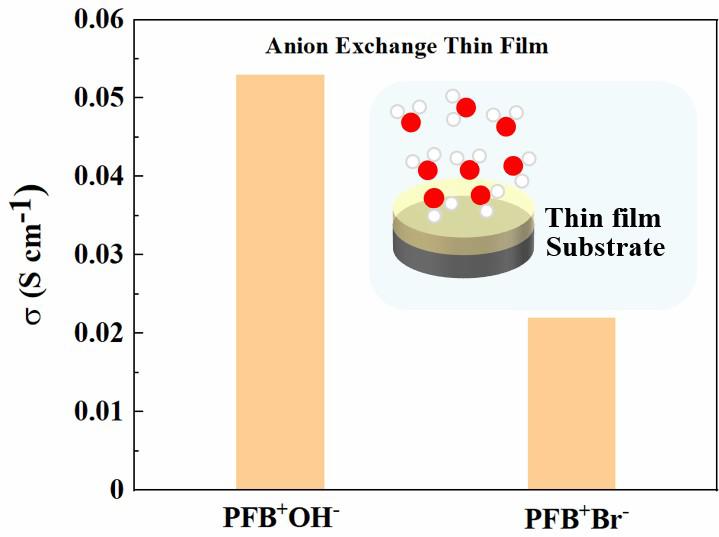

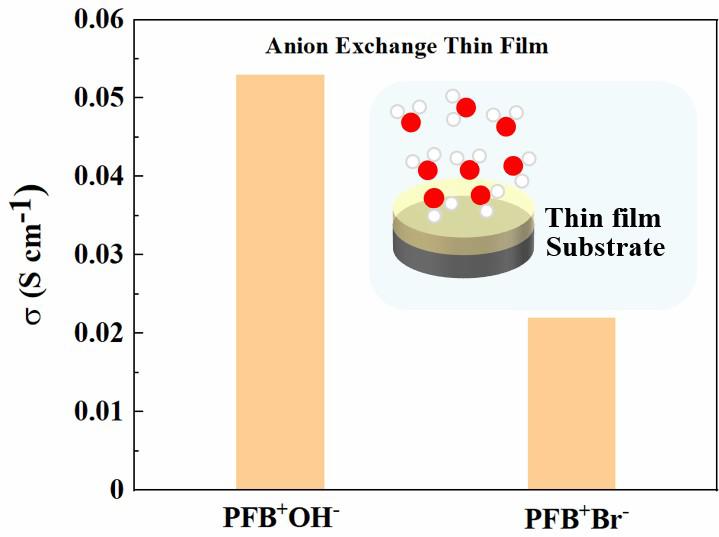

研究成果として、水酸化物イオン型のアニオン交換薄膜(OH-型、図1)は、0.05 S cm-1と比較的高い水酸化物イオン伝導性を示すことや、臭化物イオン型のアニオン交換薄膜(Br-型)と比較すると約2倍のイオン伝導度を有することがわかりました(図2)。さらに、厚膜状のアニオン交換膜と270nmの厚さの薄膜では、水酸化物イオン伝導度が同程度であることも明らかにしました。この結果はプロトン交換膜で知られている、厚さが薄くなるにつれてイオン伝導度が低下する傾向と異なる知見となりました。

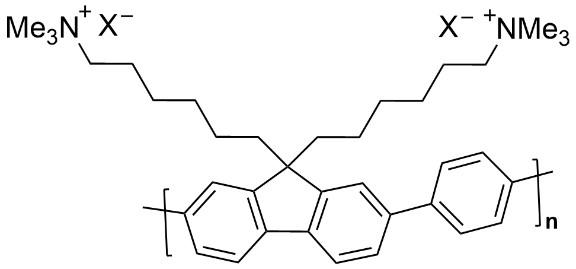

図1 アニオン交換膜(Poly[9,9-bis(6'-(N,N,N-trimethylammonium)-hexyl)-9H-fluorene)-alt-(1,4-benzene)] (PFB+), X = OH and Br)

図1 アニオン交換膜(Poly[9,9-bis(6'-(N,N,N-trimethylammonium)-hexyl)-9H-fluorene)-alt-(1,4-benzene)] (PFB+), X = OH and Br)

図2 アニオン交換薄膜におけるイオン伝導度の比較

図2 アニオン交換薄膜におけるイオン伝導度の比較

【今後の展開】

空気中の二酸化炭素の影響を受けない状態で、アニオン交換薄膜の水酸化物イオン伝導度と含有水分子量の相関に関する知見を得た例は世界初となります。これらの研究成果は、次世代燃料電池の反応場を設計する上で重要な知見となりえます。今後長尾准教授らは、確立した評価手法を利用して、分子構造の異なる複数のアニオン交換膜の評価を推進することで、得られた知見が普遍性を有するのかどうかを含め検討していく予定です。

【研究資金】

・日本学術振興会(JSPS)科研費 基盤研究(C)(JP18K05257)

・日本学術振興会(JSPS)科研費 基盤研究(B)(JP21H01997)

・日本学術振興会(JSPS)科研費 新学術領域研究「ハイドロジェノミクス」(JP21H00020)

【論文情報】

| 雑誌名 | ChemSusChem |

| 題名 | OH- Conductive Properties and Water Uptake of Anion Exchange Thin Films |

| 著者名 | Fangfang Wang, Dongjin Wang, and Yuki Nagao* |

| 掲載日 | 2021年4月29日(英国時間)にオンライン版に暫定版が掲載 |

| DOI | 10.1002/cssc.202100711 |

令和3年5月7日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/05/07-1.html【2/26(金)開催】JAIST創立30周年記念 マテリアルズインフォマティクス国際シンポジウム

本学創立30周年を記念して、エクセレントコア推進本部マテリアルズインフォマティクス国際研究拠点による「マテリアルズインフォマティクス国際シンポジウム」を下記のとおり開催しますので、ご案内いたします。

ビッグデータ時代の到来とともに急速に発展するマテリアルズインフォマティクス(MI)が、近い将来材料科学の方法論や速度に変革をもたらすことはほぼ確実です。本シンポジウムでは、MIとその関連技術に関する最前線の研究発表をお届けします。

| 日 時 | 令和3年2月26日(金)13:00~18:30 |

| 会 場 | オンライン(Webex) |

| 講演者 | 招待講演者 Prof. Joris Thybaut (U-Ghent, Belgium) Prof. Jörg Behler (Georg-August-Universität Göttingen, Germany) Prof. Keisuke Takahashi (Hokkaido-U, Japan) Dr. Kwang-Ryeol Lee (Korea Institute of Science and Technology, Korea) Dr. Supareak Praserthdam (Chulalongkorn-U, Thailand) Dr. Huan Tran (Georgia Institute of Technology, USA) 本学講演者 谷池 俊明 教授(物質化学領域) ダム ヒョウ チ 教授(知識マネジメント領域) 西村 俊 准教授(物質化学領域) 本郷 研太 准教授(環境・エネルギー領域) チャミンクワン パッチャニー 講師(環境・エネルギー領域) |

| 言 語 | 英語 |

| 詳細・申込み | https://www.jaist.ac.jp/project/materialsinformatics/symposium.html 必ず事前申し込みをしてください。 |

シリコン負極表面を高度に安定化するポリ(ボロシロキサン)型人工SEIの開発に成功

シリコン負極表面を高度に安定化する

ポリ(ボロシロキサン)型人工SEIの開発に成功

ポイント

- リチウムイオン2次電池のシリコン負極表面の劣化を抑制する人工SEIの開発に成功した。

- 350回の充放電サイクル時点で、ポリ(ボロシロキサン)をコーティングしたシリコン負極型セルは、PVDFコーティング系と比較して約2倍の放電容量を示した。

- 本人工SEIの好ましい特性の一つは自己修復能にあることがSEM測定から明らかになった。

- 充放電サイクル後に、本人工SEIを用いた電池系ではPVDF系と比較して大幅に低い内部抵抗が観測された。

- LiNMCを正極としたフルセルにおいても、ポリ(ボロシロキサン)コーティング系電池セルはPVDF系と比較して大幅に優れた性能を発現した。

- 低いLUMOによりポリ(ボロシロキサン)のコーティング層は初期サイクルで一部還元され、同時にリチウムイオンを含有した好ましいSEIを形成する。

- ヘキサンなどの低極性溶媒にも可溶であり、多様な系におけるコンポジット化、成膜に対応性を有している。

| 北陸先端科学技術大学院大学 (JAIST) (学長・寺野稔、石川県能美市)の先端科学技術研究科 物質化学領域の松見 紀佳教授、博士後期課程学生(当時)のサイゴウラン パトナイク、テジキラン ピンディジャヤクマールらは、リチウムイオン2次電池*1 におけるシリコン負極の耐久性を大幅に向上させる人工SEI材料の開発に成功した(図1)。 リチウムイオン2次電池負極としては多年にわたりグラファイトなどが主要な材料として採用されてきたが、次世代用負極として理論容量が極めて高いシリコンの活用が活発に研究されている。しかし、一般的な問題点としては、充放電に伴うシリコンの大幅な体積膨張・収縮によりシリコン粒子や表面被膜の破壊が起こり、さらに新たなシリコン表面から電解液の分解が起き、厚みを有する被膜が形成して電池の内部抵抗を低減させ放電容量の大幅な低下につながっていた。本研究では、自己修復型高分子ポリ(ボロシロキサン)をコーティングすることにより、シリコン表面が大幅に安定化することを見出した。 コーティングを行っていないシリコン負極、PVDFコーティングしたシリコン負極、ポリ(ボロシロキサン)コーティングしたシリコン負極をそれぞれ用いたコインセルのサイクリックボルタンメトリー測定*2 を比較すると、ポリ(ボロシロキサン)コーティングを行った系においてリチウム脱挿入ピークの可逆性が大幅に改善された。これは、ポリ(ボロシロキサン)の低いLUMOレベル*3 により初期の電気化学サイクルにおいてコーティング膜が一部還元されることにより、リチウムイオンを含有した好ましいSEIを形成した結果と考えられる。ポリ(ボロシロキサン)コーティングを行ったシリコン表面に傷をつけた後、45℃におけるモルフォロジーの経過をSEM観察したところ、30分以内に傷が修復される様子が確認された(図2)。 このようなポリ(ボロシロキサン)の自己修復能力の結果、アノード型ハーフセルの充放電試験においてポリ(ボロシロキサン)コーティング系はPVDFコーティング系と比較して350サイクル時点で約2倍程度の放電容量を示した(図3)。また、充放電サイクル後のインピーダンス測定より、好ましい界面挙動*4 によるポリ(ボロシロキサン)コーティング系の内部抵抗の低下が示された。 また、LiNMCを正極としたフルセルについても検討したところ、ポリ(ボロシロキサン)コーティング系はPVDFコーティング系と比較して大幅に優れた性能を示した。例えば、30サイクル終了時点でのポリ(ボロシロキサン)コーティング系の放電容量はPVDFコーティング系の約3倍に達した。 本研究は、科学技術振興機構(JST)未来社会創造事業の支援を受けて行われた。 |

本成果は、「ACS Applied Energy Materials」(米国化学会)オンライン版に1月19日に掲載された。

| 題目 | Defined Poly(borosiloxane) as an Artificial Solid Electrolyte Interphase Layer for Thin-Film Silicon Anodes |

| 著者 | Sai Gourang Patnaik, Tejkiran Pindi Jayakumar, Noriyoshi Matsumi |

| DOI | 10.1021/acsaem.0c02749 |

【今後の展開】

自己修復能以外の他のメカニズムによりシリコンを安定化する他系との組み合わせにより相乗効果が大いに期待される。

更なる改良に向けた分子レベルでの構造改変により高性能化を図る。

電極―電解質界面抵抗を大幅に低減できる各種電極用高分子コーティング剤として、リチウムイオン2次電池のみならず広範な蓄電デバイスへの応用が見込まれる。

【用語解説】

*1 リチウムイオン2次電池:

電解質中のリチウムイオンが電気伝導を担う2次電池。従来型のニッケル水素型2次電池と比較して高電圧、高密度であり、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車に適用されている。

*2 サイクリックボルタンメトリー(サイクリックボルタモグラム):

電極電位を直線的に掃引し、系内における酸化・還元による応答電流を測定する手法である。電気化学分野における汎用的な測定手法である。また、測定により得られるプロファイルをサイクリックボルタモグラムと呼ぶ。

*3 LUMO:

電子が占有していない分子軌道の中でエネルギー準位が最も低い軌道を最低空軌道(LUMO; Lowest Unoccupied Molecular Orbital)と呼ぶ。

*4 電極―電解質界面抵抗:

エネルギーデバイスにおいては一般的に個々の電極の特性や個々の電解質の特性に加えて電極―電解質界面の電荷移動抵抗がデバイスのパフォーマンスにとって重要である。交流インピーダンス測定を行うことによって個々の材料自身の特性、電極―電解質界面の特性等を分離した成分としてそれぞれ観測し、解析することが可能である。

令和3年1月26日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/01/26-1.html学生の槇さんが日本電子材料技術協会の第57回秋期講演大会において最優秀賞を受賞

学生の槇 恒さん(博士後期課程1年、環境・エネルギー領域、水田研究室)が日本電子材料技術協会の第57回秋期講演大会において最優秀賞を受賞しました。

日本電子材料技術協会は、電子、通信、計測およびこれらに関連する機器と部品の材料に関する技術の調査・研究を行い、技術水準の向上普及をはかることにより、わが国の工業および経済の発展に寄与することを目的とし、産学協同によるユニ-クな技術団体として、新材料の開発、技術の向上、利用範囲の拡大、開拓のために活動を続けています。

*参考:日本電子材料技術協会

第57回秋期講演大会

■受賞年月日

令和2年12月4日

■研究題目、タイトル等

においセンサ実現に向けた高感度グラフェンガスセンサの開発

■研究者、著者 ※( )は所属

◎槇 恒(太陽誘電株式会社、本学)

G. Agbonlahor、宮下 博也、M. Muruganathan、水田 博(本学)

恩田 陽介、服部 将志、下舞 賢一(太陽誘電株式会社)

■受賞対象となった研究の内容

においセンサシステム開発を目的とした超高感度グラフェンセンサの開発に関し、質量検出型と抵抗変化型のグラフェンセンサについての原理検証、及びppt.(parts per trillion; 1兆分の1)レベル検出感度の実現に成功した。

■受賞にあたって一言

グラフェンを利用した超高感度においセンサ実現に向けた我々の共同研究を、このように高く評価していただけた事を大変嬉しく思います。

令和2年12月24日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2020/12/24-1.html学生の森田さんが2020年度日本化学会北陸地区講演会と研究発表会において優秀ポスター賞を受賞

学生の森田 裕貴さん(博士前期課程2年、環境・エネルギー領域、金子研究室)が2020年度日本化学会北陸地区講演会と研究発表会において優秀ポスター賞を受賞しました。

日本化学会北陸地区講演会と研究発表会は、幅広い分野における化学を基軸として研究を展開する研究者らの学術交流として、毎年、秋に、金沢大学、福井大学、富山大学、本学のいずれかの大学にて開催されています。この学会は著名な研究者による特別講演のほか、ポスター発表があり、例年200~300名の研究者が参加しています。

このうち、ポスター発表では、特に優れた発表を行った学生に対しポスター賞が授与されます。

本年は、コロナ禍の影響でオンライン開催でしたが、ディスプレイ越しでも活発な研究ディスカッションが行われました。

■受賞年月日

令和2年11月26日

■発表題目

側鎖にクラウンエーテルを有するバイオベースポリイミドの合成

■発表者名

森田裕貴、高田健司、金子達雄

■研究概要

これまでに報告された微生物産生物質、4-アミノ桂皮酸を原料としたバイオベースポリイミドは非常に高い熱力学物性を示したが、側鎖への化学修飾による機能化が困難であった。本研究ではモノマーである4-アミノ桂皮酸光二量体への化学修飾を検討し、一例として側鎖にクラウンエーテルを導入したバイオベースポリイミドの合成および物性評価、機能化を行った。その結果、バイオベースポリイミド側鎖への化学修飾の反応条件を見出した。本研究の達成により、新規機能性材料としてのバイオベースポリイミドの応用範囲を拡大することが可能となった。

■受賞にあたって一言

この度は、2020年度北陸地区講演会と研究発表会におきまして、このような賞をいただけたことを大変光栄に思います。本研究の遂行にあたり、厳格かつ熱心にご指導を頂きました金子達雄教授、高田健司特任助教にこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。さらに、多くのご助言をいただきました研究室のメンバーおよびスタッフの方々に深く感謝いたします。

令和2年12月14日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2020/12/14-1.html学生の中村さんが令和2年度応用物理学会 北陸・信越支部学術講演会において発表奨励賞を受賞

学生の中村 航大さん(博士前期課程1年、環境・エネルギー領域、大平研究室)が令和2年度応用物理学会 北陸・信越支部学術講演会において発表奨励賞を受賞しました。

応用物理学会は、半導体、光・量子エレクトロニクス、新素材など、工学と物理学の接点にある最先端課題、学際的なテーマに次々と取り組みながら活発な学術活動を続けています。

北陸・信越支部発表奨励賞は、応用物理学会北陸・信越支部が開催する学術講演会において、応用物理学の発展に貢献しうる優秀な一般講演論文を発表した若手支部会員に対し、その功績を称えることを目的として授与されるものです。

今回、令和2年度応用物理学会北陸・信越支部学術講演会は、11月28日にオンラインで開催されました。

■受賞年月日

令和2年11月28日

■発表題目

封止材無しn型フロントエミッタ型結晶Si太陽電池モジュールの電圧誘起劣化

■講演の概要

近年、太陽光発電システムの導入が急増しているが、そのほとんどは、モジュールに封止材を有している。封止材を有した結晶シリコン(c-Si)太陽電池モジュールは、いくつか問題点があり、その一つである電圧誘起劣化(PID)は、太陽電池モジュールのアルミフレームとセル間の電位差に起因して性能が低下する現象である。PIDは、Na+侵入や電荷蓄積が封止材を経由して起きるため、封止材を無くせばこの問題は解決できると考えられる。本研究では、今後の普及が期待される、n型c-Siを基板に用い、光入射側にp型エミッタ層があるn型フロントエミッタ型c-Si太陽電池モジュールを作製し、封止材の有無がPIDにおよぼす影響を調査した。封止材の無いモジュールでは、SiNx膜からの電子移動やNa+の侵入の経路が存在しないため、性能低下が抑制できた。また、わずかに電荷蓄積型のPIDが見られたのは、リーク電流の経路を介してSiNx膜から電子が流出することにより正電荷が蓄積し、表面再結合が増大したためと考えられる。

■受賞にあたって一言

この度、応用物理学会北陸・信越支部学術講演会におきまして、発表奨励賞を頂けたことを大変光栄に思います。ご指導いただいた、大平圭介教授、Huynh Thi Cam Tu特任助教ならびに研究室のメンバーには厚く御礼申し上げます。本受賞を励みに、今後もより一層精進して参りたいと思います。

令和2年12月7日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2020/12/7-2.htmlNEDO「官民による若手研究者発掘支援事業」に2件の研究開発テーマが採択

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「官民による若手研究者発掘支援事業」に本学から以下の2件の研究開発テーマが採択されました。

「官民による若手研究者発掘支援事業」は、実用化に向けた目的指向型の創造的な基礎又は応用研究を行う大学等に所属する若手研究者を発掘し、若手研究者と企業との共同研究等の形成を促進するプロジェクトです。次世代のイノベーションを担う人材を育成するとともに、我が国における新産業の創出に貢献することを目的として実施します。

本事業のうち「共同研究フェーズ」は、研究者が企業と共同研究等の実施に係る合意書を締結し、企業から大学等に対して共同研究等費用が支払われることを条件として、実用化に向けた研究を助成するもので、事業期間は最大5年です。

また、「マッチングサポートフェーズ」は、企業との共同研究等の実施を希望する研究者が実施する、産業界が期待する研究を助成するもので、事業期間は最大2年です。

*詳しくは、NEDOホームページをご覧ください。

「官民による若手研究者発掘支援事業 共同研究フェーズ」

- 研究開発テーマ名:イオン注入を用いた裏面電極型Siヘテロ接合太陽電池の製造技術開発

「官民による若手研究者発掘支援事業 マッチングサポートフェーズ」

- 研究開発テーマ名:全自動花粉交配マシンの創出

令和2年12月2日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2020/12/02-1.html科学技術振興機構(JST)「研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)」に3件が採択

科学技術振興機構(JST)の「研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)産学共同(育成型)」及び「研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)トライアウト」に本学から以下の3件の研究課題が採択されました。

A-STEPは、大学・公的研究機関等で生まれた科学技術に関する研究成果を国民経済上重要な技術として実用化することで、研究成果の社会還元を目指す技術移転支援プログラムで、大学等が創出する社会実装志向の多様な技術シーズの掘り起こしや、先端的基礎研究成果を持つ研究者の企業探索段階からの支援を、適切なハンズオン支援の下で研究開発を推進することで、中核技術の構築や実用化開発等の推進を通じた企業への技術移転を行います。

また、大学等の研究成果の技術移転に伴う技術リスクを顕在化し、それを解消することで企業による製品化に向けた開発が可能となる段階まで支援することを目的とし、研究開発の状況に応じて、リスクの解消に適した複数のメニューを設けています。

*詳しくは、JSTホームページをご覧ください。

「研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)産学共同(育成型)」

- 研究課題名:高感度FETと等温増幅法によるウイルス・病原菌センサー開発

- 研究課題名:分離回収可能なタンパク質凝集抑制ナノ構造体

- 研究概要:機能性タンパク質の凝集抑制高分子ナノ構造体を創生し、バイオ医薬品の製造効率の向上を目指すとともに、長期保存、安定化剤としての応用展開を目指す。バイオ医薬品は、製造工程において凝集などによる効率低下や長期保存性が問題となっている。我々は双性イオン高分子がタンパク凝集抑制などの安定化作用を示すことを報告してきている。本申請ではこの化合物の分子設計の最適化を行い、磁性ナノ粒子やナノゲルの様なナノ構造体とする事で、分離回収可能な保護デバイスを創出する。この高分子は、凝集してしまったタンパク質をリフォールディングする事も可能であり、応用面のみならず学術面からの重要性も高い。

- 採択にあたって一言:世界の医薬品の主流が低分子医薬品からバイオ医薬品へシフトしている中で、抗体医薬などの安定性の問題を解決するための凝集抑制高分子の開発を行っています。今回採択された研究課題では、添加した状態でタンパク質医薬品を安定化させ、必要な時には完全に分離回収できる安全かつ高性能な凝集抑制構造体を開発します。この成果により、これまで不安定で産業化できなかった効果の高いバイオ医薬品の開発やその長期保存技術に貢献したいと考えています。

「研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)トライアウト」

- 研究課題名:襲雷予測システムのためのグラフェン超高感度電界センサの開発

- 研究概要:雷の事故による世界の死者は年間2万4千人にのぼり、我が国の電気設備における雷被害額は年間2千億円にのぼっている。雷雲の接近により、地表では電界が発生し、変化する。従って、正と負の電界センシングが雷の予測に極めて重要である。既存の超小型電界センサは、極性判定ができないため、これまで、雷に伴う事故について、落雷後の分析はあるが、落雷前の検知は出来ていなかった。グラフェン電界センサは負の電界を検出することができ、超高感度化と正・負が実現できれば、襲雷を予測することができる。

- 採択にあたって一言:襲雷を予測するためには、ピンポイント性、リアルタイム性が要求されます。今回、グラフェン電界センサの超高感度化の研究を進め、音羽電機工業株式会社と共同で、学校、消防、自治体などに襲雷予測システムを設置し、地域社会の持続的な発展に貢献していきたいと思います。

令和2年11月20日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2020/11/20-1.html北陸先端大を運営会場として国際学会「SSDM2020」をオンライン開催

9月27日(日)~9月30日(水)にかけて、2020 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2020)が北陸先端大を運営会場としてオンライン開催されました。

SSDMは、日本の半導体産業にも多大な貢献のある同分野におけるアジア地域最大の国際学会です。固体素子・材料の科学と技術を幅広くカバーしており、日本で開催されている国際会議の中で最も伝統のあるものの一つでもあります。

SSDM2020は、当初、北陸地区では初めてとなる富山県での開催を予定していましたが、新型コロナウィルスの影響により、オンラインでの実施に変更となりました。

今回、事前登録者だけでも700名を超える参加者が集まり、情報通信技術(ITC)分野や、太陽光発電・バッテリーなどのエネルギーイノベーション・ライフイノベーションの応用分野などのさまざまな分野から研究者や技術者が参加し、開催期間中340件を超える研究発表が行われました。

オンライン開催であったSSDM2020は、指揮・統括を行う拠点であるバックオフィスを、共催機関である北陸先端大に設置し、実行委員長である水田教授(環境・エネルギー領域)、赤堀准教授(応用物理学領域)らを中心に、北陸先端大及び金沢大学の教員、学生が一丸となり、最大で10セッションがパラレルで進行する、大規模な国際学会の運営にあたりました。

バックオフィスで実際に運営にあたった近隣大学の学生らは、通常の学会運営とは異なるトラブルに見舞われることもありましたが、他大学の教員や留学生から研究発表とは違った刺激を受け、積極的に運営に取組んでいるようでした。

また、富山大学、富山県立大学や川崎市の株式会社東芝にもサテライトオフィスを設置し、学会運営やトラブル等への対応を行いました。

次回のSSDM2021は、2021年9月6日から9日の日程で、札幌コンベンションセンター(北海道札幌市)で開催予定です。

バックオフィスで運営にあたる教員や学生の様子

令和2年10月2日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2020/10/02-2.htmlイノベーション・ジャパン2020~大学見本市Onlineに本学が出展

9月28日(月)~11月30日(月)の期間、国内最大規模の産学マッチングイベントである「イノベーション・ジャパン2020~大学見本市Online」がオンライン開催されます。

本学からは大学等シーズ展示に以下の3件を出展します。

| 一般公開期間 | 2020年9月28日(月) ~11月30日(月) |

| 公式サイト | https://ij2020online.jst.go.jp/ ※閲覧無料・参加登録あり |

| 大学等 シーズ展示 |

生命機能工学領域 藤本 健造 教授 「高速遺伝子解析に向けた光化学的DNA/RNA操作法の開発」 【番 号】176 【出展分野】ライフサイエンス |

| 知能ロボティクス領域 HO ANH VAN 准教授 「周辺環境との接触を許容するドローン用変形可能なプロペラ」 【番 号】340 【出展分野】装置・デバイス |

|

| 環境・エネルギー領域 大平 圭介 教授 「シリコン系次世代薄膜形成技術および瞬間熱処理技術」 【番 号】381 【出展分野】低炭素・エネルギー |

詳細はこちらをご覧ください。

・イノベーション・ジャパン2020公式サイト

・イノベーション・ジャパン2020出展者一覧

NEDO「ムーンショット型研究開発事業」研究開発プロジェクトに採択

|

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 |

|

このたび、北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)ら8機関による提案研究が、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「ムーンショット型研究開発事業※」におけるムーンショット目標4「2050年までに、地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実現」の達成を目指す研究開発プロジェクトに採択されました。

1)ON型光スイッチ:陸域の生活圏では材料として安定ですが、投棄後に海洋流出するまでの過程で生じる表面損傷などにより太陽光がプラスチック内部に届き生分解が始まる(ON)スイッチです。 2)OFF型光スイッチ:蛍光灯や太陽光暴露のある状態では生分解が抑制(OFF)され、海中・海底・コンポストなどの暗所の環境で生分解が始まるという「光スイッチ」です。 3)また、これらを具有させたON/OFF型という理想的システムも同時に提案します。 さらには、海洋生物が誤飲したり周りまわって人間の食料中に混ざり込んでも消化管内で物理的障害や化学的毒性を生じない「食せるプラスチック」の開発も目指します。 2030年にはこれらの海洋実環境における分解性を証明し衣料品やビニール袋などの試作品を作製します。さらに、上記のシステムは広範囲のプラスチックに適用できるため、2050年までにはさらに多くのプラスチックへと展開し様々な種類や形態の光スイッチ型分解性プラスチック製品へと展開します。本プロジェクトは、二酸化炭素の固定化、炭素循環および窒素循環などの概念を取り入れた統合的な地球環境保全・再生に資するものです。加えて、本プロジェクトは、成熟期に差し掛かってきた我が国の石油化学産業をバイオ化学産業に業態転換せしめ、新たな成長に向けたパラダイムチェンジ型イノベーションの一端を担う可能性を有します。 |

<参 考>

1 ムーンショット型研究開発制度

本制度の詳細については、以下を参照

https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/index.html

2 ムーンショット目標

2020年1月CSTIにおいてムーンショット目標1~6が決定。2020年7月には健康・医療戦略推進本部においてムーンショット目標7が決定

目標1:2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現

目標2:2050年までに、超早期に疾患の予測・予防をすることができる社会を実現

目標3:2050年までに、AIとロボットの共進化により、自ら学習・行動し人と共生するロボットを実現

目標4:2050年までに、地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実現

目標5:2050年までに、未利用の生物機能等のフル活用により、地球規模でムリ・ムダのない持続的な

食料供給産業を創出

目標6:2050年までに、経済・産業・安全保障を飛躍的に発展させる誤り耐性型汎用量子コンピュータを実現

目標7:2040年までに、主要な疾患を予防・克服し100歳まで健康不安なく人生を楽しむための

サステイナブルな医療・介護システムを実現

3 NEDOムーンショット型研究開発事業の採択結果

https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101346.html

令和2年9月7日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2020/09/7-1.html研究員の王さんが中国国家留学基金管理委員会(CSC)「2019年優秀自費留学奨学金賞」を受賞

研究員の王衆望さん(令和2年3月本学博士後期課程修了、環境・エネルギー領域、水田研究室)が中国国家留学基金管理委員会(CSC)による「2019年優秀自費留学奨学金賞」を受賞しました。

優秀自費留学奨学金賞は、中国国家留学基金管理委員会(CSC)が2003年から中国自費留学生を対象として設置した賞で、毎年全世界にいる中国留学生から優れた研究業績を上げた博士留学生500名を選び、表彰するものです。日本ではわずか20名ほどが表彰されます。また、受賞者の指導教員にもCSCからの感謝状が授与され、今回、指導教員である水田 博教授もCSCからの感謝状を受理しました。

王さんは平成27年4月に環境・エネルギー領域の水田・マノハラン研究室に入り、令和2年3月までに本学の博士前期課程、博士後期課程を修了し、博士学位を取得しました。今回の受賞は、王さんの努力と本学の教育力、研究力が大きく認められたものと考えられます。

水田 博教授(右)と王衆望さん(左)

令和2年8月25日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2020/08/25-1.html元研究員のLiさんらの論文がMaterials Chemistry FrontiersでHot Articleに選出

元日本学術振興会特別研究員のLI, Zhongpinさん(物質化学領域・長尾研究室)、学生のYAO, Yuzeさん(博士後期課程1年、物質化学領域・長尾研究室)、 WANG, Dongjinさん(博士前期課程2年、物質化学領域・長尾研究室)、HASAN, Md Mahmudulさん(博士後期課程2年、物質化学領域・、長尾研究室)、 SUWANSOONTORN, Athchayaさん(博士後期課程2年、物質化学領域・長尾研究室)、DU, Gangさん(博士前期課程2年、物質化学領域・長尾研究室)、LIU, Zhaohanさん(博士前期課程1年、物質化学領域・長尾研究室)らの論文が、英国王立化学会(RSC)刊行のMaterials Chemistry FrontiersでHot Articleに選出されました。

この研究は、中国科学院 大連化学物理学研究所のHe Li博士との共同研究です。

■選出年月日

令和2年6月3日

■研究題目、論文タイトル

Simple and universal synthesis of sulfonated porous organic polymers with high proton conductivity

■研究者、著者

Zhongping Li, Yuze Yao, Dongjin Wang, Md. Mahmudul Hasan, Athchaya Suwansoontorn, He Li, Gang Du, Zhaohan Liu, and Yuki Nagao(筆頭著者より3名の貢献度は同じです。)

■受賞対象となった研究の内容

世界的な経済統合と地域保全の急速な発展に伴い、グリーンで持続可能な資源の成長が大きな注目を集めています。固体高分子形燃料電池(PEFC)は、環境に配慮した、省資源かつ環境を保護するエネルギーのモデルです。我々は、ほとんどの芳香族フレームワークに適用できるシンプルでコスト効率の高い方法で、さまざまな多孔質有機ポリマー(POP)を合成しました。高密度スルホン酸基を有するスルホン化POPは、ポストスルホン化によって調製されました。得られた電解質は、10-2 to 10-1 S cm-1の優れたプロトン伝導性を示しました。この研究の結果で、スルホン化POPの構造が、高プロトン伝導性の材料の構造設計を進化させるための、シンプルで普遍的な合成方法を提供することを示すことができました。

■選出にあたって一言

It is a great honor for us to be selected as the Hot Article at Materials Chemistry Frontiers. I would like to gratitude to Prof. Yuki Nagao, Dr. He Li, and all our lab members for contributions and support to this work. I also appreciate the support by JSPS. We believe that this research is a step towards achieving our research goals and inspiring us to do better in the future.

令和2年7月7日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2020/07/07-1.html