研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。ダイヤモンド量子イメージングプローブの新規作製法を開発 -ナノ量子イメージングに道-

ダイヤモンド量子イメージングプローブの新規作製法を開発

-ナノ量子イメージングに道-

ポイント

- レーザー加工と集束イオンビーム加工を用いた走査ダイヤモンド量子イメージングプローブの作製法の開発に成功

- 高性能化へ向けた加工自由度の高いナノ量子センシング・イメージングプローブ作製法として期待

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科 応用物理学領域の貝沼 雄太大学院生(博士後期課程)、安 東秀准教授らは、京都大学、産業技術総合研究所と共同で、レーザー加工と集束イオンビーム加工注1)によりダイヤモンド中の窒素-空孔複合体中心(NV中心(図1[右]))注2)と呼ばれる極小な量子センサーをプローブ先端に含有するナノ量子イメージングプローブ(図1[左])の新規作製法の開発に成功しました。 |

【背景と経緯】

近年、新しいデバイスやセンサーの創出による環境・エネルギー問題の解決、安心安全な社会の実現、これらによる人類社会の持続的繁栄への貢献が求められています。この中で量子計測・センシング技術は、量子力学を原理とした従来とは異なる革新的な技術を提供する分野であり、将来の社会基盤を支えるしくみを一新すると期待されています(量子技術イノベーション)。その中でも、ダイヤモンド中の欠陥構造であるNV中心を用いた量子計測技術は、室温・大気中で動作可能なこと、センサーサイズがナノスケールであることより注目を集めており、特に、NV中心を走査プローブとして用いた際にはナノスケールの量子イメージングの実現が期待されています。

従来、走査NV中心プローブの作製にはフォトリソグラフィーと電子線リソグラフィーを用いたリソグラフィー法が用いられていましたが、この方法ではプロセスが複雑であること、再加工ができないという課題がありました。今回の研究では、レーザー加工と集束イオンビーム加工(FIB)による加工自由度の高い走査NV中心プローブの作製法を開発し、さらに磁気イメージングの動作を実証しました。

【研究の内容】

図2に示すように、まず、表面下約40ナノメートルにNV中心を有するダイヤモンド結晶の板を、レーザー加工によりロッド状の小片に加工した上で、水晶振動子型の原子間力顕微鏡の先端に取り付けました。続いて、FIB加工においてドーナツ型の加工形状を用いることで、当該小片の中心位置に存在するNV中心の加工ダメージを回避して走査ダイヤモンドNV中心プローブを作製しました。このNV中心プローブを走査しながら磁気テープ上に記録された磁気構造からの漏洩磁場を光学的磁気共鳴検出法(ODMR)注3)により計測し、磁気構造のイメージングに成功しました(図3)。

本研究成果は、2021年12月28日(米国東部標準時間)に米国物理学協会の学術誌「Journal of Applied Physics」のオンライン版に掲載されました。

【今後の展開】

本研究では、レーザー加工とFIB加工による加工自由度の高い走査NV中心プローブの作製法の開発に成功しました。今後、プローブの形状や表面状態を最適化することで、より高性能な走査ダイヤモンドNV中心プローブを作製し量子イメージング分野に貢献することが期待されます。

図1 ダイヤモンド中の窒素(N)-空孔(V)複合体中心(NV中心)[右]と、

走査ダイヤモンドNV中心プローブ[左]

図2 レーザー加工とFIB加工による走査ダイヤモンドNV中心プローブの作製

図3 走査ダイヤモンドNV中心プローブによる磁気テープの磁気構造イメージング

【論文情報】

| 掲載誌 | Journal of Applied Physics |

| 論文題目 | Scanning diamond NV center magnetometor probe fabricated by laser cutting and focused ion beam milling |

| 著者 | Yuta Kainuma, Kunitaka Hayashi, Chiyaka Tachioka, Mayumi Ito, Toshiharu Makino, Norikazu Mizuochi, and Toshu An |

| 掲載日 | 2021年12月28日(米国東部標準時間) |

| DOI | 10.1063/5.0072973 |

【研究助成費】

本研究の一部は、次の事業の支援を受けて実施されました。

・科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業CREST (JPMJCR1875)、

次世代研究者挑戦的研究プログラム(未来創造イノベーション研究者支援プログラム)(JPMJSP2102)

・澁谷学術文化スポーツ振興財団

・日本学術振興会(JSPS)科研費 基盤研究(C) (21K04878)

・文部科学省 光・量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP, JPMXS0118067395)

【用語解説】

注1)集束イオンビーム加工(Focused Ion Beam, FIB)

イオンビームにより材料をナノスケールで加工する加工法。本研究では、ガリウム(Ga)イオンを用いてダイヤモンド片をプローブ形状に加工した。

注2)NV中心

ダイヤモンド中の窒素(N)不純物と空孔(V)が対になった構造(窒素-空孔複合体中心)であり、室温、大気中で安定的にスピン量子状態が存在する。

注3)光学的磁気共鳴検出法(Optically Detected Magnetic Resonance, ODMR)

磁気共鳴現象を光学的に検出する手法。本研究では532ナノメートルのレーザー光入射により励起・生成されたマイクロ波印加による蛍光強度の変化を計測しNV中心スピンの磁気共鳴を検出する。

令和4年1月5日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/01/05-1.htmlナノ粒子と近赤外レーザー光でマウス体内のがんを検出・治療できる! ~ ガンマ線架橋したゼラチン-液体金属ナノ粒子の開発により実現 ~

|

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 |

ナノ粒子と近赤外レーザー光でマウス体内のがんを検出・治療できる!

~ ガンマ線架橋したゼラチン-液体金属ナノ粒子の開発により実現 ~

ポイント

- 液体金属に生体分子を吸着させた複合体へのガンマ線照射によりコア-シェル型の構造を持つナノ粒子の作製に成功

- ガンマ線架橋したゼラチン-液体金属ナノ粒子がEPR効果により腫瘍に集積し、マウスに移植したがんの可視化と、光熱変換によるがん治療が可能であることを実証

- 当該ナノ粒子と近赤外光を組み合わせた新たながん診断・治療技術の創出に期待

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科 物質化学領域の都 英次郎准教授とセキ ウン大学院生(博士前期課程)は、量子科学技術研究開発機構(理事長・平野 俊夫、千葉県千葉市)、高崎量子応用研究所 先端機能材料研究部(群馬県高崎市)の田口 光正上席研究員(「生体適合性材料研究プロジェクト」プロジェクトリーダー)、木村 敦上席研究員と共同で、量子ビーム(ガンマ線*1)架橋技術を用いて、ガリウム-インジウム合金から成る液体金属*2 表面に様々な生体高分子(ゼラチン、DNA、レシチン、牛血清蛋白質)がコートされ、安定な状態を保つことができるコア-シェル型*3 のユニークな構造を有すナノ粒子の作製に成功した(図1)。得られたゼラチン-液体金属ナノ粒子は、EPR効果*4 によって大腸がんを移植したマウス体内の腫瘍内に集積し、生体透過性の高い近赤外レーザー光*5 により、がん患部の可視化と光熱変換による治療が可能であることを実証した。さらに、マウスがん細胞とヒト正常細胞を用いた細胞毒性試験と生体適合性試験を行い、いずれの検査からもゼラチン-液体金属ナノ粒子が生体に与える影響は極めて少ないことがわかった。当該ナノ粒子と近赤外レーザー光を組み合わせた新たながん診断・治療技術の創出が期待される。 |

【研究背景と内容】

ガリウム・インジウム(Ga/In)合金からなる室温で液体の金属(液体金属)は、高い生体適合性と優れた物理化学的特性を有することが知られており、とりわけナノ粒子化した液体金属をバイオメディカル分野に応用する研究に大きな注目が集まっている。研究チームでも、液体金属をがん患部に送り込むことができれば、生体透過性の高い近赤外レーザー光を用いることで、患部の可視化や光熱変換を利用した、新たながんの診断や治療が実現できるのではないかと考え、研究をスタートさせた。

液体金属をナノ粒子化するためには煩雑な合成プロセスが必要であり、ナノ粒子化した液体金属の構造や機能を溶媒中で安定的に保持させることは難しい。そこで、研究チームは、液体金属をがん患部まで送り、がん細胞内に取り込ませるために、液体金属表面に生体高分子(ゼラチン、DNA、レシチン、牛血清蛋白質)を吸着させたコア-シェル型ナノ粒子の作製を試みた。Ga/In液体金属と生体分子の混合物に超音波照射することで、コア-シェル型ナノ粒子を形成できることを見出したが、そのままではナノ粒子の構造を水中で安定的に維持させることはできなかった。

この問題を解決するために、ナノ粒子表面の生体高分子がバラバラにならないよう、量子ビーム(ガンマ線)架橋反応を利用すれば、架橋剤などの細胞毒性を有する薬剤を用いることなく、生体高分子の特性を保持したまま安定化できると考えた。この方法でガンマ線架橋したゼラチン-液体金属ナノ粒子は、30日以上の粒径安定性を有していること、細胞に対し高い膜浸透性を有し毒性が無いこと、近赤外レーザー光照射により発熱が起こることが確認できたため、がん患部の可視化と治療効果について試験を行った。

大腸がんを移植して10日後のマウスに、ゼラチン-液体金属ナノ粒子を投与し、4時間後に740~790 nmの近赤外光を当てたところがん患部だけが蛍光を発している画像が得られ、当該ナノ粒子がEPR効果によりがん組織に取り込まれていることが分かった(図2(左))。そこで、当該ナノ粒子が集積した患部に対して808 nmの近赤外レーザー光を照射したところ、光熱変換による効果で26日後には、がんを完全に消失させることに成功した(図2(右))。

さらに、ゼラチン-液体金属ナノ粒子の細胞毒性と生体適合性を評価した。2種類の細胞[マウス大腸がん由来細胞(Colon-26)、ヒト胎児肺由来正常線維芽細胞(MRC5)]を培養する培養液中に、ゼラチン-液体金属ナノ粒子を、添加量を変えて投与・分散させ、24時間後に細胞内小器官であるミトコンドリアの活性を指標として細胞生存率を測定した結果、細胞生存率の低下は見られず、細胞毒性はなかった(図3)。また、ゼラチン-液体金属ナノ粒子をマウスの静脈から投与し、生体適合性を血液検査(1週間調査)と体重測定(約1ヵ月調査)により評価したが、いずれの項目でもゼラチン-液体金属ナノ粒子が生体に与える影響は極めて少ないことがわかった。

これらの成果は、今回開発した生体高分子のナノ粒子コーティング技術が、革新的がん診断・治療法の基礎に成り得ることを示すだけでなく、ナノテクノロジー、光学、量子ビーム工学といった幅広い研究領域における材料設計の技術基盤として貢献することを十分期待させるものである。

本成果は、2021年12月20日に先端材料分野のトップジャーナル「Applied Materials Today」誌(Elsevier発行)のオンライン版に掲載された。なお、本研究は、日本学術振興会科研費(基盤研究A)及び総合科学技術・イノベーション会議 官民研究開発投資拡大プログラム(Public/Private R&D Investment Strategic Expansion PrograM:PRISM)の支援のもと行われたものである。

図1. ガンマ線を利用した生体分子-液体金属ナノ複合体の合成と当該ナノ粒子を活用した光がん療法の概念。

LM: 液体金属、NIR: 近赤外、FL: 蛍光。

図2. ナノ粒子をがん患部に集積・可視化(左)し、光照射によりがんを治療(右)。

図3. CCK-8法によるゼラチン-液体金属ナノ粒子の細胞毒性評価。

赤:マウスの大腸がん細胞、グレー:ヒトの正常細胞、

RIPA: Radioimmunoprecipitation Buffer(細胞や組織の溶解に

使用される緩衝液、本実験の陽性対照に利用)

【論文情報】

| 掲載誌 | Applied Materials Today |

| 論文題目 | Sonication- and γ-ray-mediated biomolecule-liquid metal nanoparticlization in cancer optotheranostics |

| 著者 | Qi Yun, Atsushi Kimura, Mitsumasa Taguchi, Eijiro Miyako* |

| 掲載日 | 2021年12月20日にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1016/j.apmt.2021.101302 |

【関連研究情報】

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)、先端科学技術研究科物質化学領域の都研究室では、近赤外レーザー光により容易に発熱するナノ材料の特性(光発熱特性)に注目し、これまでに、"三種の神器"を備えた多機能性グラフェン(2020年4月23日 JAISTからプレス発表)、ナノテクノロジーと遺伝子工学のマリアージュ(2020年8月17日 JAISTからプレス発表)、がん光細菌療法の新生(2021年2月16日JAISTからプレス発表)などの光がん療法を開発している。

量子科学技術研究開発機構(QST)、先端機能材料研究部プロジェクト「生体適合性材料研究」では、量子ビーム微細加工技術による先端医療デバイスの創製の一環として、これまでに、診断や創薬における微量検体の分析性能が数10倍に!(2019年6月25日 QSTからプレス発表)、平面状の細胞シートが立体的に!細胞が自分の力でシートを3次元化(2021年7月14日QSTからプレス発表)などの機能性材料作製技術を開発している。

【用語説明】

*1 ガンマ線

ガンマ線とは、放射性同位元素(コバルト60など)の崩解によって放出される量子ビームの一種。

*2 液体金属

室温以下あるいは室温付近で液体状態を示す金属のこと。例えば、水銀(融点マイナス約39℃)、ガリウム(融点約30℃)、ガリウム-インジウム合金(融点約15℃)がある。

*3 コア-シェル型

コアは核、シェルは殻を意味し、一つの粒子で核と殻の素材が異なるものをこのように呼ぶ。

*4 EPR効果

100nm以下のサイズに粒径が制御された微粒子は、正常組織へは漏れ出さず、腫瘍血管からのみがん組織に到達して患部に集積させることが可能である。これをEPR効果(Enhanced Permeation and Retention Effect)という。

*5 近赤外レーザー光

レーザーとは、光を増幅して放射するレーザー装置、またはその光のことである。レーザー光は指向性や収束性に優れており、発生する光の波長を一定に保つことができる。とくに700~1100 nmの近赤外領域の波長の光は生体透過性が高いことが知られている。

令和3年12月21日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/12/21-1.htmlリチウムイオン2次電池の急速充放電を実現する負極活物質を開発 ~バイオベースポリマー由来高濃度窒素ドープカーボン~

リチウムイオン2次電池の急速充放電を実現する負極活物質を開発

~バイオベースポリマー由来高濃度窒素ドープカーボン~

ポイント

- リチウムイオン2次電池の急速充放電技術の価値が国際的に高まっており、これに適した材料の開発が期待されている。

- 耐熱性バイオベースポリマーであるポリベンズイミダゾールを焼成することにより、高濃度窒素ドープカーボンを得ることに成功した。

- 得られた窒素ドープカーボンを負極活物質としてアノード型ハーフセルを構築し充放電試験を行ったところ、本活物質は急速充放電に対してグラファイトとの比較において大幅に優れた適性を示した。

- 急速充放電に適した電極材料として、リチウムイオン2次電池のみならず広範な蓄電デバイスへの応用展開が期待される。

| 北陸先端科学技術大学院大学 (JAIST) (学長・寺野 稔、石川県能美市)の先端科学技術研究科 松見 紀佳教授(物質化学領域)、金子 達雄教授(環境・エネルギー領域)、バダム ラージャシェーカル講師(物質化学領域)、東嶺孝一技術専門員、Yueying Peng元研究員、Kottisa Sumala Patnaik(博士前期課程2年)は、リチウムイオン2次電池*1の急速充放電を可能にする新たな負極活物質の開発に成功した。 |

【研究背景と内容】

今日、次世代リチウムイオン2次電池開発においては、高容量化、高電圧化、難燃化など多様な開発の方向性が展開されている。なかでも最も重要性を増しているものとして、急速充放電の実現が挙げられる。現状、ガソリン車にガソリンスタンドで給油するためには数分を要するのみであるため、電気自動車(EV)が要する長い充電時間は、消費者の購買意欲を低減させている主要因の一つと考えられる。そのような状況にもかかわらず、多くの国々は将来的なガソリン車の生産中止の意向を決定しており、今後、急速充電に対応する関連技術の国際的な価値は極めて高いものとなっていくことが予想される。これらの背景のもと、米国エネルギー省(DOE:Department of Energy)においても超高速充電(XFC:extreme fast charging)の目標として15分以内での充電の実現を掲げてきた。

アノード(負極)側の活物質において、充放電速度の向上に適用可能な設計戦略としては、炭素系材料における層間距離の拡張によりイオンの拡散速度を上昇させることに加え、窒素などのヘテロ元素ドープが潜在的に有効な手法として検討されてきた。しかし、層間距離やヘテロ元素濃度を自在に制御する手法は確立されていない。

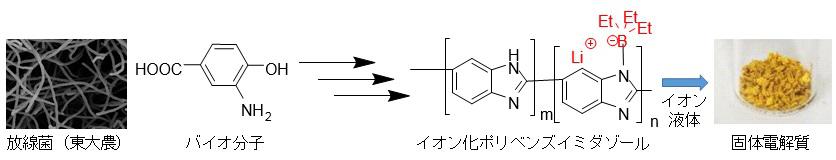

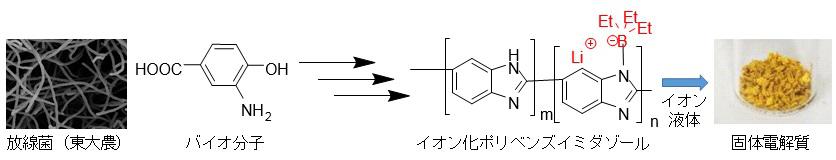

そのような背景のもと、本研究グループでは、含窒素型芳香環密度が高く高耐熱性を有するバイオベースポリマー*2のポリベンズイミダゾールを前駆体とすることにより、焼成後に高濃度窒素ドープハードカーボン*3を得た(図1)。バイオベースポリマーを前駆体とすることにより、低炭素化技術としての相乗的効果が期待される。得られた材料は17 wt%という高濃度の窒素を有していた。低分子前駆体の場合には焼成過程で多量の含ヘテロ元素成分が揮発してしまうが、高耐熱性高分子を前駆体とすることで大幅に窒素導入率を向上させることができた。

また、ポリベンズイミダゾールを800℃で焼成して得られた窒素ドープカーボンに関してXRD測定で層間距離(dスペーシング)を観測すると3.5Åであり、通常のグラファイトの3.3Åと比較して顕著に拡張した(図2A)。一般に、広いdスペーシングは系内のリチウムの拡散を促し、リチウム脱挿入の速度を向上させる。ラマンスペクトルはId/Ig比が0.98と極めて高く、(通常のグラファイトでは0.18)、効果的な欠陥の導入によりイオン拡散において好影響を有することが期待された(図2B)。また、XPSスペクトル(N1s)においては、窒素がグラファイティック窒素、ピロリジニック構造、ピリジニック構造等としてそれぞれ導入されている様子を観測した(図2C)。

得られた窒素ドープカーボンを負極活物質としてアノード型ハーフセル*4を構築し充放電試験を行ったところ、本活物質は急速充放電に対して優れた適性を示した。同様の充放電条件においてグラファイトと比較して大幅に優れた放電容量を示した(図3)。また、13分充電条件(0.74 Ag-1)においては1,000サイクル後に153 mAhg-1 (容量維持率89%)を示し、1.5分充電条件(7.4 Ag-1)においては1,000サイクル後に86 mAg-1 (容量維持率90%)を示すなど、良好な耐久性を示した。さらにフルセルにおいても好ましい充放電挙動を示した。

なお、本研究は、戦略的イノベーション創出プログラム(スマートバイオ産業・農業基盤技術)の支援のもとに行われた。

本成果は、Chemical Communications (英国王立化学会)オンライン版に11月25日(英国時間)に掲載された。

【今後の展開】

前駆体である高分子材料においては様々な構造の改変が可能であるほか、焼成条件の相違においても様々な異なる高濃度窒素ドープハードカーボンの化合物が得られ、さらなる高性能化につながると期待できる。

前駆体高分子には様々な有機合成化学的アプローチを適用可能であり、本研究が示すアプローチにより、急速充放電能を示す負極活物質材料における構造―特性相関の研究の進展が期待できる。

今後は、企業との共同研究(開発パートナー募集中、サンプル提供応相談)を通して将来的な社会実装を目指す。急速充放電技術の普及を通して社会の低炭素化に寄与する技術への展開を期待したい。

図2. (A) 800oCで焼成したポリベンズイミダゾール(窒素ドープカーボン)とグラファイトのXRDパターンの比較、(B) 800oCで焼成したポリベンズイミダゾール(窒素ドープカーボン)とグラファイトのラマンスペクトルの比較、(C) 800oCで焼成したポリベンズイミダゾール(窒素ドープカーボン)のXPS N1s スペクトル

図3. (A) 800oCで焼成したポリベンズイミダゾール(窒素ドープカーボン)及びグラファイトを用いて作製した負極型ハーフセルの充放電レート特性、(B) 800oCで焼成したポリベンズイミダゾール(窒素ドープカーボン)及びグラファイトを用いて作製した負極型ハーフセルの長期サイクル特性、(C) 各レートにおける(0.37, 0.74, 3.72, 7.44, 11.16, 18.60 Ag-1 )800oCで焼成したポリベンズイミダゾール(窒素ドープカーボン)を負極活物質としたハーフセルの長期サイクル特性

【論文情報】

| 雑誌名 | Chemical Communications |

| 題目 | Extremely Fast Charging Lithium-ion Battery Using Bio-Based Polymer-Derived Heavily Nitrogen Doped Carbon |

| 著者 | Kottisa Sumala Patnaik, Rajashekar Badam, Yueying Peng, Koichi Higashimine, Tatsuo Kaneko and Noriyoshi Matsumi* |

| 掲載日 | 2021年11月25日(英国時間)にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1039/d1cc04931c |

【用語解説】

*1 リチウムイオン2次電池:

電解質中のリチウムイオンが電気伝導を担う2次電池。従来型のニッケル水素型2次電池と比較して高電圧、高密度であり、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車に適用されている。

*2 バイオベースポリマー:

生物資源由来の原料から合成される高分子材料の総称。低炭素化技術として、その利用の拡充が期待されている。

*3 窒素ドープカーボン:

典型的にはグラフェンオキシドにメラミン等の含窒素前駆体化合物を混合した後に焼成することにより作製される。従来法では可能な窒素導入量に制約があり、急速充放電用活物質の合成法としては不十分であった。一方、電気化学触媒やスーパーキャパシター用など様々なアプリケーションへの用途も広がりつつある材料群である。

*4 アノード型ハーフセル:

リチウムイオン2次電池の場合には、アノード極/電解質/Liの構成からなる半電池を意味する。

令和3年12月9日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/12/09-1.html物質化学領域の都准教授の論文がAccounts of Materials Research誌の表紙に採択

物質化学領域の都 英次郎准教授の論文が米国化学会(ACS)刊行のAccounts of Materials Research誌の表紙(Front cover)に採択されました。本研究成果は日本学術振興会科学研究費補助金(基盤研究A)の支援のもと実施されました。

■掲載誌

Acc. Mater. Res. 2021, 2, 10, 858-862

掲載日2021年9月9日

■著者

Eijiro Miyako

■論文タイトル

Convergence of Liquid Metal Biotechnologies for Our Health

■論文概要

都研究室では、高い生体適合性と優れた物理化学的特性を有するガリウム・インジウム合金からなる室温で液体の金属(液体金属)の表面化学修飾法の開拓と細胞・生体組織との相互作用に関する研究を進めています(例えば、Nature Commun. 8, 15432, (2017).、Angew. Chem. Int. Ed. 56, 13606, (2017).)。本論文では、高機能性液体金属を用いたヘルスケアデバイスならびに医薬への応用と、それらを統合したバイオテクノロジーの将来展望について述べています。

論文詳細:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/accountsmr.1c00126

表紙詳細:https://pubs.acs.org/toc/amrcda/2/10

令和3年10月26日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2021/10/26-2.html物質化学領域の長尾准教授の研究課題が村田学術振興財団の研究助成に採択

公益財団法人 村田学術振興財団の研究助成に物質化学領域 長尾 祐樹准教授の研究課題が採択されました。

村田学術振興財団では、エレクトロニクスを中心とする自然科学の研究及び国際化にともなう法律、経済、社会、文化等に係る諸問題に関する人文・社会科学の研究に対して研究助成が行われています。

*詳しくは、村田学術振興財団ホームページをご覧ください。

■研究者名

物質化学領域 長尾 祐樹准教授

■採択期間

令和3年7月~令和4年6月

■研究課題名

分子配向制御による全固体電池の界面デザイン

■研究概要

高分子は柔軟さや自己修復性が付与可能なため、将来的には、折り曲げ可能な固体電池の開発が期待されています。この実現には、電解質に対する電極および活物質の界面設計が不可欠です。界面の特徴の1つに、高分子特有の主鎖や官能基の分子配向等の構造変化がイオン伝導性に強い影響を与えるケースが報告され始めています。長尾准教授の研究グループでは、燃料電池に応用可能なプロトン伝導性高分子薄膜の界面におけるプロトン伝導性と分子配向の相関について研究を行ってきました。例えば、高プロトン伝導性高分子であるNafionは、界面の影響を受けた薄膜では配向構造を示すことが明らかにされています。さらに、酸化物界面と金属界面ではその配向構造が異なります。その構造の違いによってプロトン伝導度も異なります。これらの研究はまだ体系的に実施されておらず、特にデバイスや電池において重要な知見となる金属系材料や炭素系材料などの導電性表面における、高プロトン伝導性高分子界面のプロトン伝導性は十分に明かにされていない状況です。

本研究では、全固体蓄電界面のイオン伝導性や分子配向を同定することで、全固体電池の性能向上と共に課題となるイオンの拡散律速を抑制する次世代蓄電池の界面をデザインすることを目指します。

令和3年7月12日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2021/07/12-1.html世界初!個々の原子間の結合強度の測定に成功 ―強くて伸びる白金原子の鎖状物質―

|

| 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 国立大学法人 金沢大学 |

世界初! 個々の原子間の結合強度の測定に成功

―強くて伸びる白金原子の鎖状物質―

ポイント

- 個々の原子の並びを見ながら、その結合強度を測る手法(顕微メカニクス計測法)の開発

- 白金原子が一列に並んだ鎖状物質を作製し、その結合強度を測定

- 結合強度が高く、よく伸びる白金原子の鎖状物質

- 原子スケールで制御された機能性物質探索への期待

| 北陸先端科学技術大学院大学・先端科学技術研究科 応用物理学領域の大島 義文教授、富取 正彦教授、張家奇 大学院生(博士後期課程)、石塚慧介 大学院生(博士後期課程)、環境・エネルギー領域の前園 涼教授、本郷 研太准教授、及び金沢大学・理工研究域 数物科学系の新井 豊子教授は、International School for Advanced Studies (SISSA)のErio Tosatti教授との共同研究で、物質を構成する個々の原子の並びを観察しながら、その結合強度を計測できる顕微メカニクス計測法を開発した。この手法を使って、白金原子が一列に並んだ鎖状物質が強い結合強度を持つとともに、白金の塊(バルク)と比較してかなり大きく引き伸ばしても破断しないという特異な性質を持つことを発見した。実験結果を第一原理計算で解析したところ、この鎖状物質は、エネルギーが最小になる安定構造を取っているわけではなく、その形成に必要な張力が極小な構造であることを突きとめた。この鎖状物質がもつこの特有な性質の解明は、今後ますます期待される原子スケールで制御された機能性物質の創製に指針を与える大きな成果である。 本研究成果は、2021年4月29日(米国東部標準時間)に科学雑誌「Nano Letters」誌のオンライン版で公開された。なお、本研究は、日本学術振興会(JSPS)科研費, 18H01825, 18H03879、笹川科学研究助成, 2020-2006、ERC ULTRADISS Contract No. 834402, the Italian Ministry of University and Research through PRIN UTFROM N. 20178PZCB5の助成を受けて行われた。 |

原子が鎖状に並んだ1次元物質の力学的性質は、同じ組成や構造を持つバルク物質と大きく異なることが理論計算によって予想されていた。しかし、1次元物質の性質はわずかな原子の変位にも敏感に変化するため測定例が少なく、解明が進んでいない。原子配列構造とその力学的性質の相関を明らかにできれば、1次元物質などの性質を決めるメカニズムの解明に繋がる。このメカニズムこそが、1次元物質を活用した新しい原理で動作する電子デバイスやセンサー開発の指針となる。

最近、私たちは、原子配列を直接観察できる透過型電子顕微鏡(TEM)のホルダーに細長い水晶振動子を組み込んで、原子スケール物質の原子配列とその機械的強度の関係を明らかにする顕微メカニクス計測法を世界で初めて開発した(図1)。この手法では、水晶振動子の共振周波数が、物質との接触で相互作用を感じることによって変化することを利用する。共振周波数の変化量は物質の等価バネ定数に対応するので、その変化量を精密計測すればナノスケール/原子スケールの物質の力学特性を精緻に解析できる。水晶振動子の振動振幅は27 pm(水素原子半径の約半分)で、TEMによる原子像がぼやけることはない。この手法は、従来の手法(小さなSi製テコを利用してその変位から力を計測する手法、TEM-AFM法[*1])では困難だった結合強度の高精度測定を実現している。

本研究では、このTEMホルダー内部で白金原子鎖を150個作製してその特性を詳細に調べ、白金原子鎖における原子結合強度が25 N/mであることを突きとめた。この値は、白金のバルク結晶の原子結合強度20 N/mよりも25%高い。また、原子間結合の長さ(0.25 nm)は最大0.06 nmも延びることが分かった。これは原子結合の最大弾性ひずみが24%になることを示しており、バルク結晶の値(5%以下)と比較して著しく高い(図2)。さらに、第一原理計算の結果を合わせて考察することで、このような特異な原子結合の性質は、白金原子鎖がエネルギー的に最安定な構造ではなく、形成に必要な張力が極小となる構造を取ることによって生まれることがわかった。

本研究は、1次元物質がもつ特異な原子結合に関わる性質を明らかにし、理論計算と組み合わせることによって形成メカニズムを突きとめた点に大きな成果がある。今後ますます期待される原子スケールで制御された機能性物質の創製に指針を与える大きな成果である。

図1.個々の原子の並びを観察しながら、原子間の結合強度を計測する顕微メカニクス計測法。透過型電子顕微鏡(TEM)を用いてナノ物質の構造観察をしながら、長辺振動水晶振動子(LER)を用いて物質の結合強度を計測できる。この測定によって、赤矢印で示す部位の白金原子鎖の原子間結合強度が25 N/mであることがわかった。

図2. 左上は透過型電子顕微鏡(TEM)像、左下はそのシミュレーション像である。原子4個からなる原子鎖が得られている。その観察時に測定された電気伝導(コンダクタンス量子単位G0でプロット)とばね定数の時間変化を、それぞれ右上と右下に示す。赤い矢印で示す領域は形成した原子鎖を破断することなく引っ張ることができた時間帯である。毎秒0.08 nmの速度で引っ張っており、白金原子鎖は破断なく約0.1 nm伸びた。

図2. 左上は透過型電子顕微鏡(TEM)像、左下はそのシミュレーション像である。原子4個からなる原子鎖が得られている。その観察時に測定された電気伝導(コンダクタンス量子単位G0でプロット)とばね定数の時間変化を、それぞれ右上と右下に示す。赤い矢印で示す領域は形成した原子鎖を破断することなく引っ張ることができた時間帯である。毎秒0.08 nmの速度で引っ張っており、白金原子鎖は破断なく約0.1 nm伸びた。

【論文情報】

| 雑誌名 | Nano Letters |

| 題名 | Peculiar Atomic Bond Nature in Platinum Monatomic Chains |

| 著者名 | Jiaqi Zhang, Keisuke Ishizuka, Masahiko Tomitori, Toyoko Arai, Kenta Hongo, Ryo Maezono, Erio Tosatti, Yoshifumi Oshima* |

| 掲載日 | 2021年4月29日(米国東部標準時間)にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1021/acs.nanolett.1c00564 |

【用語解説】

[*1] TEM-AFM法(透過型電子顕微鏡と原子間力顕微鏡を組み合わせた測定法)

従来の測定法の一つ。ナノ物質に接触したSiカンチレバーを引っ張ると、Siカンチレバーがたわむ(変位する)。このたわみ(変位)から、ナノ物質に負荷されている力を求める。一方、この負荷された力によって変形したナノ物質を透過型電子顕微鏡によって計測することで、このナノ物質の機械的強度を得る。ただし、10 nm以下のサイズをもつナノ物質は1Åしか変形しない(原子間距離は2-3Åである)。このような変形を高い精度で測定することは難しく、ナノ物質の強度測定にばらつきが出てしまうという課題があった。

令和3年4月30日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/04/30-1.html生体分子モーターで動く人工筋肉、光で自在に作製可能 ― マイクロ・ソフトロボットの3Dプリントの実現に期待 ―

|

| 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 国立大学法人東海国立大学機構 岐阜大学 国立大学法人 大阪大学 |

生体分子モーターで動く人工筋肉、光で自在に作製可能

― マイクロ・ソフトロボットの3Dプリントの実現に期待 ―

ポイント

- 光照射した場所に自在な形状に作製できる人工筋肉の開発に成功

- 遺伝子工学的に改変した生体分子モーターからなる光応答性の分子システムを開発

- ミリメートルスケールの微小機械の駆動を実証

- マイクロロボットやソフトロボットの3Dプリントの実現に期待

| 北陸先端科学技術大学院大学・先端科学技術研究科 生命機能工学領域の平塚祐一准教授、杜釗 大学院生(博士前期課程)は、岐阜大学・工学部の新田高洋准教授、大阪大学・大学院工学研究科 機械工学専攻の森島圭祐教授、王穎哲 大学院生(博士後期課程/特任研究員)との共同研究で、筋肉のような収縮性のファイバー(以下、人工筋肉)を、光照射した場所に自在に形成させることに成功した。この人工筋肉は、生物の動きに関わるタンパク質である生体分子モーターを遺伝子工学的に改変することにより実現した。光の照射形状を変えることで自由な形状・大きさの人工筋肉が造形でき、ミリメートルスケールの微小機械の動力に利用できることを実証した。この成果は将来、これまで困難であったマイクロロボットやソフトロボットの3Dプリンタによる製造への応用が期待される。 本研究成果は、2021年4月19日(英国時間)に科学雑誌「Nature Materials」誌のオンライン版で公開された。なお、本研究は新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」(JPNP15009)、日本学術振興会(JSPS)科研費 新学術領域研究「分子ロボティクス」の支援を受けて行われた。 |

【研究背景と内容】

生物のエンジン「筋肉」は、モータータンパク質[*1]と呼ばれる生体分子モーターから構築されており、数百マイクロメートル(マイクロは100万分の1)から数十メートルまでスケーラビリティにとんだアクチュエータである。生物のエネルギー源(アデノシン三リン酸 (ATP))を用いて高い効率で力学的仕事を行うという、従来のアクチュエータと比べ質的に異なる特性を持ち、これまでには無い産業分野での応用が期待されている。しかし、筋肉自体または筋肉細胞をアクチュエータとして利用する試みは基礎研究レベルでは報告されているが、筋肉細胞の安定性・保存性の問題やアクチュエータとして組み込む技術が未発達のため、実用化には至っていない。また、筋肉組織の構成分子はほぼ同定されているが、それら構成分子から筋肉を再構築する技術は知られていなかった。

本研究では、生体内の収縮性ファイバーの形成過程に着想を得て、人工筋肉を自在に形成させる分子システムを開発した。モータータンパク質の一種であるキネシンを遺伝子工学的に改変し、フィラメント状にすることにより、レールタンパク質である微小管[*2]と混ぜるだけで、モータータンパク質の動的な機能により自己組織的に人工筋肉を形成させることができた。さらに、光照射によりモーター分子のフィラメント化を開始させ、照射した部位のみに人工筋肉を形成させることを可能とした(図1)。この人工筋肉を大きさ数ミリメートルの機械構造内に形成させることにより微小機械を駆動させることに成功した(図2)。

筋肉のような柔軟で低エネルギー・低環境負荷なアクチュエータの産業応用は期待されているが、上述のように実用化には至っていない。本研究では、生体の運動素子であるモータータンパク質分子を数ミリメートル以上の組織に構築することにより、生物の筋肉に似た機能・性質を持つ人工筋肉の製造を可能とした。特に光照射により人工筋肉の形成を開始可能なことから、たとえば光造形型の3Dプリンタに組み込めば人工筋肉の光造形などが可能になることが将来期待でき、生体材料で駆動するマイクロロボットやソフトロボットの3Dプリント技術の基盤技術となる可能性が高い。

【今後の展開】

本研究で開発された人工筋肉は、現時点では形成・収縮が同時に起こり、かつ収縮は一回のみで用途も限定される。今後、制御用の分子システムを開発することにより、可逆または振動可能な人工筋肉を開発しマイクロロボットやソフトロボットへの実装を目指す。

図1.光照射による人工筋肉形成のコンセプト図

モータータンパク質の一種キネシンを遺伝子工学的に改変し、光照射によりキネシンがフィラメント状になるように設計(K456m13とCaMLMM)。キネシンフィラメントは自身の運動能により微小管を引っ張り、自己組織的に筋肉に似た収縮性の繊維を形成する。

図2. 人工筋肉の応用例

大きさ数ミリメートルのシリコンゴム製の微小構造の周囲に、光照射により人工筋肉を形成させ、その構造を駆動させた。右上)マイクログリッパ:光照射後に人工筋肉(オレンジ色)が形成し、20秒後にグリッパが閉じる。右下)昆虫型デバイス:人工筋肉により左右に動く。左上)ロボットアーム型デバイス。左中)微小歯車の組み立て。左下)細胞サイズの微小ビーズの集積。

【研究資金】

・新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」(JPNP15009)

・日本学術振興会(JSPS)科研費 新学術領域研究「分子ロボティクス」(JP24104004)

・日本学術振興会(JSPS)科研費 基盤研究(B)(JP18H01407)

【論文情報】

| 雑誌名 | Nature Materials |

| 題名 | "A printable active network actuator built from an engineered biomolecular motor" |

| 著者名 | Takahiro Nitta, Yingzhe Wang, Zhao Du, Keisuke Morishima and Yuichi Hiratsuka* |

| 掲載日 | 2021年4月19日(英国時間)にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1038/s41563-021-00969-6 |

【用語解説】

[*1] モータータンパク質(motor protein)

生体の動きに関与するタンパク質の総称。大きさ数ナノメートル〜数十ナノメートルの分子で、代表的なものとして筋収縮に働くミオシン、細胞内の物質輸送に働くキネシン、鞭毛運動等に働くダイニンなどが挙げられる。これらは繊維状のタンパク質であるアクチンまたは微小管の上を生体のエネルギーであるATP(アデノシン三リン酸)の加水分解エネルギーを利用して一方向に動く。

[*2] 微小管(microtubule)

細胞骨格を構成する繊維状タンパク質のひとつ。大きさ数ナノメートルのチューブリンが筒状に重合することにより直径25ナノメートルの管状の繊維を形成する。キネシンやダイニンなどモータータンパク質が動くレールとして働く。

令和3年4月20日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/04/20-1.html科学技術振興機構(JST)「研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)」に3件が採択

科学技術振興機構(JST)の「研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)産学共同(育成型)」及び「研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)トライアウト」に本学から以下の3件の研究課題が採択されました。

A-STEPは、大学・公的研究機関等で生まれた科学技術に関する研究成果を国民経済上重要な技術として実用化することで、研究成果の社会還元を目指す技術移転支援プログラムで、大学等が創出する社会実装志向の多様な技術シーズの掘り起こしや、先端的基礎研究成果を持つ研究者の企業探索段階からの支援を、適切なハンズオン支援の下で研究開発を推進することで、中核技術の構築や実用化開発等の推進を通じた企業への技術移転を行います。

また、大学等の研究成果の技術移転に伴う技術リスクを顕在化し、それを解消することで企業による製品化に向けた開発が可能となる段階まで支援することを目的とし、研究開発の状況に応じて、リスクの解消に適した複数のメニューを設けています。

*詳しくは、JSTホームページをご覧ください。

「研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)産学共同(育成型)」

- 研究課題名:高感度FETと等温増幅法によるウイルス・病原菌センサー開発

- 研究課題名:分離回収可能なタンパク質凝集抑制ナノ構造体

- 研究概要:機能性タンパク質の凝集抑制高分子ナノ構造体を創生し、バイオ医薬品の製造効率の向上を目指すとともに、長期保存、安定化剤としての応用展開を目指す。バイオ医薬品は、製造工程において凝集などによる効率低下や長期保存性が問題となっている。我々は双性イオン高分子がタンパク凝集抑制などの安定化作用を示すことを報告してきている。本申請ではこの化合物の分子設計の最適化を行い、磁性ナノ粒子やナノゲルの様なナノ構造体とする事で、分離回収可能な保護デバイスを創出する。この高分子は、凝集してしまったタンパク質をリフォールディングする事も可能であり、応用面のみならず学術面からの重要性も高い。

- 採択にあたって一言:世界の医薬品の主流が低分子医薬品からバイオ医薬品へシフトしている中で、抗体医薬などの安定性の問題を解決するための凝集抑制高分子の開発を行っています。今回採択された研究課題では、添加した状態でタンパク質医薬品を安定化させ、必要な時には完全に分離回収できる安全かつ高性能な凝集抑制構造体を開発します。この成果により、これまで不安定で産業化できなかった効果の高いバイオ医薬品の開発やその長期保存技術に貢献したいと考えています。

「研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)トライアウト」

- 研究課題名:襲雷予測システムのためのグラフェン超高感度電界センサの開発

- 研究概要:雷の事故による世界の死者は年間2万4千人にのぼり、我が国の電気設備における雷被害額は年間2千億円にのぼっている。雷雲の接近により、地表では電界が発生し、変化する。従って、正と負の電界センシングが雷の予測に極めて重要である。既存の超小型電界センサは、極性判定ができないため、これまで、雷に伴う事故について、落雷後の分析はあるが、落雷前の検知は出来ていなかった。グラフェン電界センサは負の電界を検出することができ、超高感度化と正・負が実現できれば、襲雷を予測することができる。

- 採択にあたって一言:襲雷を予測するためには、ピンポイント性、リアルタイム性が要求されます。今回、グラフェン電界センサの超高感度化の研究を進め、音羽電機工業株式会社と共同で、学校、消防、自治体などに襲雷予測システムを設置し、地域社会の持続的な発展に貢献していきたいと思います。

令和2年11月20日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2020/11/20-1.htmlイノベーション・ジャパン2020~大学見本市Onlineに本学が出展

9月28日(月)~11月30日(月)の期間、国内最大規模の産学マッチングイベントである「イノベーション・ジャパン2020~大学見本市Online」がオンライン開催されます。

本学からは大学等シーズ展示に以下の3件を出展します。

| 一般公開期間 | 2020年9月28日(月) ~11月30日(月) |

| 公式サイト | https://ij2020online.jst.go.jp/ ※閲覧無料・参加登録あり |

| 大学等 シーズ展示 |

生命機能工学領域 藤本 健造 教授 「高速遺伝子解析に向けた光化学的DNA/RNA操作法の開発」 【番 号】176 【出展分野】ライフサイエンス |

| 知能ロボティクス領域 HO ANH VAN 准教授 「周辺環境との接触を許容するドローン用変形可能なプロペラ」 【番 号】340 【出展分野】装置・デバイス |

|

| 環境・エネルギー領域 大平 圭介 教授 「シリコン系次世代薄膜形成技術および瞬間熱処理技術」 【番 号】381 【出展分野】低炭素・エネルギー |

詳細はこちらをご覧ください。

・イノベーション・ジャパン2020公式サイト

・イノベーション・ジャパン2020出展者一覧

水田教授らが太陽誘電社とグラフェン超高感度においセンサの共同開発を発表

環境・エネルギー領域の水田 博教授らの研究グループは、 太陽誘電株式会社(本社:東京都、代表取締役社長:登坂正一、以下太陽誘電)と、グラフェンを用いた超高感度においセンサの共同開発を発表しました。

<発表の概要>

水田教授らの研究グループは、原子層材料グラフェンを用いた独自のNEMS(Nano-Electro-Mechanical Systems: ナノ電子機械システム)技術を用いて、グラフェン表面に物理吸着した単一CO2ガス分子によるグラフェンの微小な電気抵抗変化を、室温で検出時間<1分で高速検出する抵抗検出方式の単分子レベル気相センサの原理検証に成功しています。この抵抗検出方式グラフェンセンサはグラフェンとガス分子間の化学反応を用いておらず、吸着を加速する目的で印加している基板電界を切れば吸着分子は自然に脱離します。つまりセンサのリフレッシュ動作は必要なく、それゆえ素子のライフタイムを飛躍的に長くできます。最近では、この基盤技術を応用展開し、室温大気圧雰囲気下で濃度~500 pptの極薄アンモニアガスに対して、検出時間<10秒で高速検出することにも成功しています。また、グラフェンRF振動子を用いた質量検出方式グラフェンセンサの基盤技術も開発済みです。現在のQCM(Quartz Crystal Microbalance:水晶振動子マイクロバランス)センサの質量検出限界が数ピコグラム(10-12 g)レベルであるのに対して、本研究では、濃度~数ppbのH2/Arガス中で、グラフェン振動子表面に吸着した分子による質量の増加を、室温で100ゼプトグラム(1zg = 10-21 g)レベルで検出することに成功しています。これは、従来のQCMセンサと比較して約7桁の質量感度向上にあたります。

一方、太陽誘電は、これまでQCMを用いたにおいセンサの開発を行ってきました。開発中のセンサシステムは、①QCMセンサアレイモジュール、②センサコントロールユニット、③クラウド処理の3つの構成要素からなっており、①QCMセンサモジュールは、水晶振動子、水晶発振回路、周波数検出回路、流路、ポンプ、BLE(無線)等から構成されています。②センサコントロールユニットは、①QCMセンサモジュールと同時複数(最大32台)接続し、センサデータを取得するとともに、そのデータをクラウドへアップするゲートウェイ機能を有しています。③クラウド処理は、②センサコントロールユニットを介してアップされたセンサデータをニューラルネットワークの機械学習で処理し、においの種類や危険予知、故障予測など人にとって意味のある結果を出力します。しかし、①のQCMセンサの感度は人の嗅覚感度にも達しておらずppm程度の濃度が検出限界であることが課題となっています。

本共同開発においては、両グループの相補的な世界的卓越技術を融合させ(図1参照)、犬や線虫の嗅覚能力に迫るpptレベルの超高感度(図2参照)を可能とするマルチセンサアレイ方式パターン分析超低濃度・超微小量においセンシング技術を開発します。これは太陽誘電の高感度化ロードマップ(図3参照)において、最高感度フェーズの技術として位置づけられています。

図1 太陽誘電株式会社と水田教授グループの共同開発チーム概念図

図2 匂いセンサの応用分野と既存センサの性能および共同開発する超高感度グラフェンセンサのターゲット

図3 太陽誘電株式会社の高感度化ロードマップにおける本共同開発の位置付け

図4 共同開発チームの主メンバー:

左から水田博教授、太陽誘電株式会社開発研究所・機能デバイス開発部の服部将志課長、下舞賢一次長

<今後の展開>

生体・環境などのにおいをシングルppb~pptレベルで識別するグラフェンセンサアレイを室温・高速で動作させ、真のe-Nose技術の実現を目指します。また、これを、①皮膚ガス検知によって未病検出や精神的ストレスモニタを可能とする高機能ヘルスチェックシステムや、②シックハウス症候群の原因となっているVOC(揮発性有機化合物)など生活環境汚染モニタリングシステム開発に発展させ、新たな産業・市場開拓に挑んでまいります。

図5 超高感度グラフェンにおいセンサシステムによる応用展開例

本共同開発事業は、10月23日開催の、粉体粉末冶金協会2019年度秋季大会(第124回講演大会)講演特集『スマートソサイエティを支える高機能電子部品材料』において発表予定です。

*参考:粉体粉末冶金協会2019年度秋季大会(第124回講演大会)ホームページ

令和元年10月23日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2019/10/23-2.html高分子の相転移を利用した人工光合成に成功-可視光エネルギーによる高効率な水素生成を達成-

高分子の相転移を利用した人工光合成に成功

-可視光エネルギーによる高効率な水素生成を達成-

ポイント

- 実際の光合成に習った光エネルギー変換システムの構築

- 高分子の可逆的相転移挙動を利用して高効率な水素生成に成功

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)、先端科学技術研究科環境・エネルギー領域の桶葭興資講師らは東京大学大学院の吉田亮教授と共同で、電子伝達分子を持つ刺激応答性高分子を合成し、高分子の相転移によって電子伝達を加速させる人工光合成システムを構築した。

石油ショック以来、持続可能社会の実現に向けて人工光合成*1が注目を浴び、様々なシステムが考案されてきた。しかし、実際の葉緑体が持つ光合成システムにあるような、水分子との連動的な電子伝達組織の構築が未だ提案されてこなかった。これに対し本研究では、機能分子間の電子伝達に駆動力が生じるよう、高分子の相転移を利用した人工光合成システムを設計した。 まず、刺激応答性高分子*2のポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)(poly(NIPAAm))*3に電子伝達分子ビオロゲン*4を導入すると、その酸化/還元*5状態によって高分子の相転移*6温度が異なることを見出した。この高分子poly(NIPAAm-co-Viologen) は一定温度下で酸化/還元変化により可逆的なコイル - グロビュール転移*7を伴い、加速的に電子伝達して水素を生成する。光エネルギーが与えられた際、光励起電子をビオロゲン分子が受けると、その周辺の高分子は疎水的となる。これが、界面活性剤で分散された触媒ナノ粒子近傍の疎水的な空間に潜り込み、電子を渡して水素生成する。実際、可視光エネルギーを用いた水素生成は、相転移温度付近で10%を超え、高い量子効率が達成された。 従来の溶液システムによる人工光合成では、液相中で機能性分子や触媒ナノ粒子が乱雑な分散状態のため電子伝達も乱雑となり、反応が進むにつれて分子凝集による機能低下が問題であった。これとは大きく異なり、粒子間に高分子が介在することで粒子凝集を抑制すると同時に、高分子の相転移によって電子伝達の加速が得られた。 高分子相転移現象は、ソフトアクチュエータ*8やドラッグデリバリーシステム*9の開発に広く利用されてきたが、今回の光エネルギー変換への利用は画期的である。本成果により、可視光エネルギーによる人工光合成システム「人工葉緑体」の構築が期待される。  本成果は、4月25日付WILEY発行Angewandte Chemie International Edition (オンライン版) に掲載された。なお、本研究は科学研究費補助金などの支援を受けて行われた。 |

<今後の展開>

可視光エネルギーにより水を完全分解 (2H2O + hν → 2H2 + O2) する反応場として、高分子網目中に機能分子を配置した光エネルギー変換システムを構築することが期待される。

<論文情報>

| 掲載誌 | Angewandte Chemie International Edition (WILEY) |

| 論文題目 | Polymeric Design for Electron Transfer in Photoinduced Hydrogen Generation through a Coil-Globule Transition |

| 著者 | Kosuke Okeyoshi, Ryo Yoshida |

| 掲載日 | 2019年4月25日付、オンライン版 |

| DOI | 10.1002/anie.201901666 |

<用語解説>

*1. 人工光合成

光合成を人為的に行う技術のこと。自然界での光合成は、水・二酸化炭素と、太陽光などの光エネルギーから化学エネルギーとして炭水化物などを合成するものであるが、広義の人工光合成には太陽電池を含むことがある。自然界での光合成を完全に模倣することは実現していないが、部分的には技術が確立している。

*2. 刺激応答性高分子

温度やpHなど外部刺激に応答して可逆的に親・疎水性など物理化学的性質を変化させる高分子のこと。

*3. ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)

この高分子水溶液は、32度付近で下限臨界温度型の相転移挙動を示す。最も広く研究されている刺激応答性高分子。

*4. ビオロゲン

4,4'-ビピリジンの窒素原子上をアルキル化したピリジニウム塩のこと。農薬の他、生物学や光触媒反応、エレクトロクロミック材料などの研究で使用されている。

*5. 酸化/還元

酸化還元反応とは化学反応のうち、反応物から生成物が生ずる過程において、原子やイオンあるいは化合物間で電子の授受がある反応のこと。

*6. 相転移

ある系の相が別の相へ変わることを指す。熱力学または統計力学的において、相はある特徴を持った系の安定な状態の集合として定義される。

*7. コイル - グロビュール転移

分子鎖が広がったランダムコイル状態から凝集したグロビュール状態をとること。またその逆の状態変化のこと。今回の場合、高分子がランダムコイル状態で親水的、グロビュール状態で疎水的な性質を持つ。

*8. ソフトアクチュエータ

軽量で柔軟な材料が変形することによりアクチュエータとして機能する材料、素子、デバイスのこと。

*9. ドラッグデリバリーシステム

体内の薬物分布を量的・空間的・時間的に制御し、コントロールする薬物伝達システムのこと。

令和元年5月15日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2019/05/15-1.html学生の米澤さんが笹川科学研究助成に採択

学生の米澤 隆宏さん(博士後期課程3年、応用物理学領域、高村研究室)が公益財団法人・日本科学協会笹川科学研究助成に採択されました。

笹川科学研究助成は、課題の設定が独創性・萌芽性をもつ研究、発想や着眼点が従来にない新規性をもつ若手の研究を支援しています。

■採択期間

2019年4月1日~2020年2月10日

■研究課題

界面状態の理解に基づく半導体/絶縁体基板上へのシリセン成長と物性・形成機構の解明

■研究概要

Siの二次元結晶である「シリセン」は理論的に新奇量子現象の発現やそれを利用した次世代電子デバイスへの応用が期待されていますが、合成報告されたシリセンの殆どが金属基板を用いているため、シリセン自体の物性の殆どが未解明のままとなっています。本研究では半導体/絶縁体基板上へのシリセン合成を試み、電子線/X線を用いた分析や原子分解能顕微鏡観察、計算による解析などの多角的な評価を通じて、シリセンの物性・形成機構の解明を目指します。

■採択にあたって一言

私のシリセンに関する研究が伝統のある笹川科学研究助成に採択されたことを大変嬉しく思います。シリセンの物性解明、実用化に向け、本助成を通し、その取り組みを一層と加速したく思います。本研究課題を採択して下さった公益財団法人日本科学協会に心より感謝申し上げます。また、本研究を進めるにあたり多くのご助言を頂きました主指導教員の高村由起子准教授、アントワーヌ・フロランス講師、研究室のメンバー及びスタッフの方々にも深く感謝致します。

令和元年5月10日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2019/05/10-1.htmlシリセンと六方晶窒化ホウ素の積層構造を実現 -シリセンの性質に影響しない絶縁性酸化防止膜の実証-

シリセンと六方晶窒化ホウ素の積層構造を実現

-シリセンの性質に影響しない絶縁性酸化防止膜の実証-

ポイント

- シリセンはケイ素版グラフェンと言える原子層物質。このシリセンと絶縁性の原子層物質である六方晶窒化ホウ素の積層構造を二ホウ化物薄膜上で実現。

- 世界で初めて、絶縁性の六方晶窒化ホウ素シートにより、シリセンの構造や電子状態に影響を及ぼすことなく、大気中での酸化防止に成功した。

|

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・浅野 哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科応用物理学領域のアントワーヌ・フロランス講師、高村 由起子准教授らは、トゥウェンテ大学、ウォロンゴン大学と共同で、シリセンと六方晶窒化ホウ素(hBN)の積層構造を二ホウ化ジルコニウム薄膜上に形成し、シリセンの構造と電子状態を乱さずに、大気中で一時間以上の酸化防止が可能であることを世界で初めて実証しました。 |

<今後の展開>

六方晶窒化ホウ素(hBN)がシリセンの電子的特性に影響せずに良好な界面を形成することが実験的に明らかとなり、加えて、一原子層厚みにも関わらず、短時間とはいえ大気中での酸化防止効果があることが実証されました。今後は、このhBNシート上にさらに厚く保護層を形成することでシリセンを大気中で安定的に取り扱うことが可能になり、従来困難であった大気中での評価や加工、ひいてはデバイス作製へと発展することが期待できます。

<論文>

"Van der Waals integration of silicene and hexagonal boron nitride" (シリセンと六方晶窒化ホウ素のファン・デル・ワールス積層)

DOI: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1583/ab0a29/

F. B. Wiggers, A. Fleurence, K. Aoyagi, T. Yonezawa, Y. Yamada-Takamura, H. Feng, J. Zhuang, Y. Du, A.Y. Kovalgin and M. P. de Jong

2D Materials 6, 035001 (2019).

平成31年4月8日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2019/04/08-1.html応用物理学領域の富取教授らの研究成果が国際学術誌Advanced Materials Interfaces 誌のInside Back Coverに採択

応用物理学領域の富取 正彦教授、高村 由起子准教授、アントワーヌ・フロランス講師らの研究成果が国際学術誌Advanced Materials Interfaces に掲載され、フロランス講師による図がInside Back Cover(裏表紙内面)に採択されました。

この論文は、本学博士後期課程の修了生・野上真さんが実施した「副テーマ研究」が基になりました。副テーマ研究は本学が創設以来行ってきた制度です。学生が所属する主研究室を越えて他研究室で活動し、経験や研究の枠を広げるとともに、科学技術の融合を図ろうというものです。この成果はその良い一例と言えるでしょう。

■掲載誌

Advanced Materials Interfaces

■著者

Makoto Nogami, Antoine Fleurence, Yukiko Yamada‐Takamura, Masahiko Tomitori

■論文タイトル

Nanomechanical Properties of Epitaxial Silicene Revealed by Noncontact Atomic Force Microscopy

■論文概要

本研究では、原子レベルの分解能を持つ非接触原子間力顕微鏡(nc-AFM)を用いて、2次元材料として注目を集めているシリセン(シリコンの同素体)のナノスケールでの力学特性の解明に挑みました。nc-AFMが持つ力学的散逸エネルギーの測定能力も活用し、エピタキシャル成長したシリセンが示す特異な柔軟性・原子の変位挙動、周期的縞状構造の歪み分布に関する新たな知見を得ました。この成果は、ナノスケールの新奇デバイス作製の基盤となることが期待されます。

論文詳細:https://doi.org/10.1002/admi.201801278

Inside Back Cover詳細: https://doi.org/10.1002/admi.201970014

平成31年2月1日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2019/02/01-3.html世界最高水準の(有機系)Liイオン伝導体 ―有機系擬固体電解質の作製に成功―

世界最高水準の(有機系)Liイオン伝導体

―有機系擬固体電解質の作製に成功―

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野 哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科・環境エネルギー領域の金子 達雄教授と物質化学領域の松見 紀佳教授らは、バイオ分子から10-2 Scm-1弱のイオン伝導性を持つ擬固体電解質の作製に世界で初めて成功しました。

バイオ由来材料は植物などの生物に由来する再生可能な有機性資源(バイオマス)を原材料とする材料で、二酸化炭素(CO2)削減と廃棄物処理に有効であるとされていますが、未だ使い捨て分野で使用されているのが現状であり、用途は限られています。一方その高価格を想定した場合には、高付加価値を持つ用途への展開が想定されます。今回、東京大学でバイオ分子として数年前に見出された3-アミノー4-ヒドロキシ安息香酸を化学的にアレンジすることでポリベンズイミダゾールという超高耐熱高分子を合成し、その一部をホウ素系物質で化学修飾することでイオン化に成功しました。イオン化されたポリベンズイミダゾール(iPBI)とイオン液体をコンポジット化することでペースト状の固体電解質を得ました。その10%重量減少温度は340℃を超えるため高耐熱な擬固体電解質であり、かつイオン伝導性8.8x10-3Scm-1という有機系固体としては極めて高い値であることが分かりました。さらに、このイオン伝導のほとんどがLiイオン伝導の寄与によるものであることも分かりました。このメカニズムはiPBI鎖の持つ特別な電子状態によりLiイオンがあまり強く結合していないために印加電圧に敏感に応答するためと考えています。さらに、直線走査ボルタンメトリーにより4.5Vまでの電位窓を有することが分かりました。

さらに、この擬固体電解質の有用性を探るために、リチウムイオン二次電池セルを作製しその充放電特性を調べました。その結果、擬固体系ながらLi/電解質/Siセルにおいて0.1Cで約1300mAhg-1の放電容量を示しました。これにより未来指向型の次世代自動車に必須とされる高性能二次電池や、高電圧を必要とする他のエネルギーデバイスの要素技術として有効と考えられます。

本成果は、英国王立化学会誌Journal of Materials Chemistry A(インパクトファクター9.9)に1/28 午前10時(英国時間)オンライン公開されました。

平成31年1月29日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2019/01/29-1.html金沢市産学連携ものづくり技術交流塾「企業向け大学等シーズ発表会」~技術の種をものづくりに活かそう!~に出展

11月28日(水)、ITビジネスプラザ武蔵(金沢市武蔵町)にて、金沢市及び近郊の11高等教育機関が一同に会し、『金沢市産学連携ものづくり技術交流塾「企業向け大学等シーズ発表会」~技術の種をものづくりに活かそう!~』が開催され、本学からはシングルナノイノベーティブデバイス研究拠点・生命機能工学領域の高村 禅教授が発表及び出展を行いました。

参加高等教育機関によるシーズ発表会では、高村教授は「BioMEMS技術の医療・環境応用」をテーマに発表を行い、多くの聴講者によって活況を呈しました。

また、同会場内で行われた参加高等教育機関の紹介や発表内容に関するパネル展示において、高村教授はシングルナノイノベーティブデバイス研究拠点における研究内容等について紹介し、本学ブースには地元企業関係者をはじめ、参加機関関係者の方などが来訪され、活発な情報交換の場となりました。

シーズ発表会にて発表を行う高村教授

本学出展ブースにて来訪者へ説明・情報交換等を行う様子

平成30年12月5日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2018/12/05-1.html