研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。リチウムイオン電池の劣化原因をナノスケールで可視化 ― 新手法「ケプストラム照合解析」で電池現象の解明に貢献 ―

|

北陸先端科学技術大学院大学 東京科学大学 |

リチウムイオン電池の劣化原因をナノスケールで可視化

― 新手法「ケプストラム照合解析」で電池現象の解明に貢献 ―

【ポイント】

- リチウムイオン電池の劣化につながる正極の結晶構造変化をナノメートルスケールで可視化

- 新開発の「ケプストラム照合解析」により、高空間分解能・広視野・低損傷を同時に実現

- 電池劣化の原因となる界面での構造変化を解明し、高性能電池開発への貢献に期待

| 北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアル・デバイス研究領域の麻生浩平講師、掛谷尚史大学院生(博士後期課程)、土田拓夢大学院生(博士前期課程)、大島義文教授、東京科学大学 物質理工学院応用化学系の伊藤広貴大学院生(博士前期課程)(研究当時)、淺野翔大学院生(博士後期課程)(研究当時)、渡邊健太助教、平山雅章教授、物質・材料研究機構 マテリアル基盤研究センターの三石和貴副センター長、木本浩司センター長、蓄電池基盤プラットフォームの篠田啓介エンジニア、エネルギー・環境材料研究センターの増田卓也センター長の研究グループは、リチウムイオン電池の結晶構造変化をナノメートル (nm:10億分の1メートル)スケールで可視化する新手法「ケプストラム照合解析」を確立しました。 新手法によって、従来の分析手法では困難だった、高空間分解能(約1 nm)・広視野(数百nm)・試料低損傷の三点を同時に実現しました。そして、この手法をエピタキシャル薄膜*1として作製したコバルト酸リチウム(LiCoO2)正極に応用することで、電解質との界面付近において、電池劣化の原因となるナノスケールの構造変化を可視化することに成功しました。今回、開発された手法は、電池における構造変化の理解を加速することで、電池の劣化原因解明や高性能化に役立つと期待されます。 本研究成果は、2025年10月21日(米国東部標準時間)に科学雑誌「Nano Letters」誌のオンライン版で公開されました。 |

【研究概要】

スマートフォンや電気自動車にはリチウムイオン電池(LIB)が欠かせません。その正極として広く用いられている材料が、層状の結晶構造(原子の並び方)を有するリチウム遷移金属酸化物(以下、層状正極)です。LIBの長時間稼働を実現するには、より高電圧で動かすことが重要となります。一方、高電圧で充放電を繰り返すと、液体電解質と接する界面において、層状正極がスピネル構造や岩塩構造*2に変化して、LIBの劣化を引き起こします。界面を起点として数nm のスケールで進行する構造変化を理解するために、解析が求められてきました。

従来の光やX線を使った観察では、空間分解能が数十〜数百nmに限られます。電子顕微鏡なら原子スケールで観察できますが、観察視野が約50×50 nm2に制限される課題と、多量の電子照射によって観察中に試料が損傷する課題がありました。つまり、「ナノ空間分解能」「広視野」「低試料損傷」の三つを両立して、層状正極の構造を解析できる手法がありませんでした。

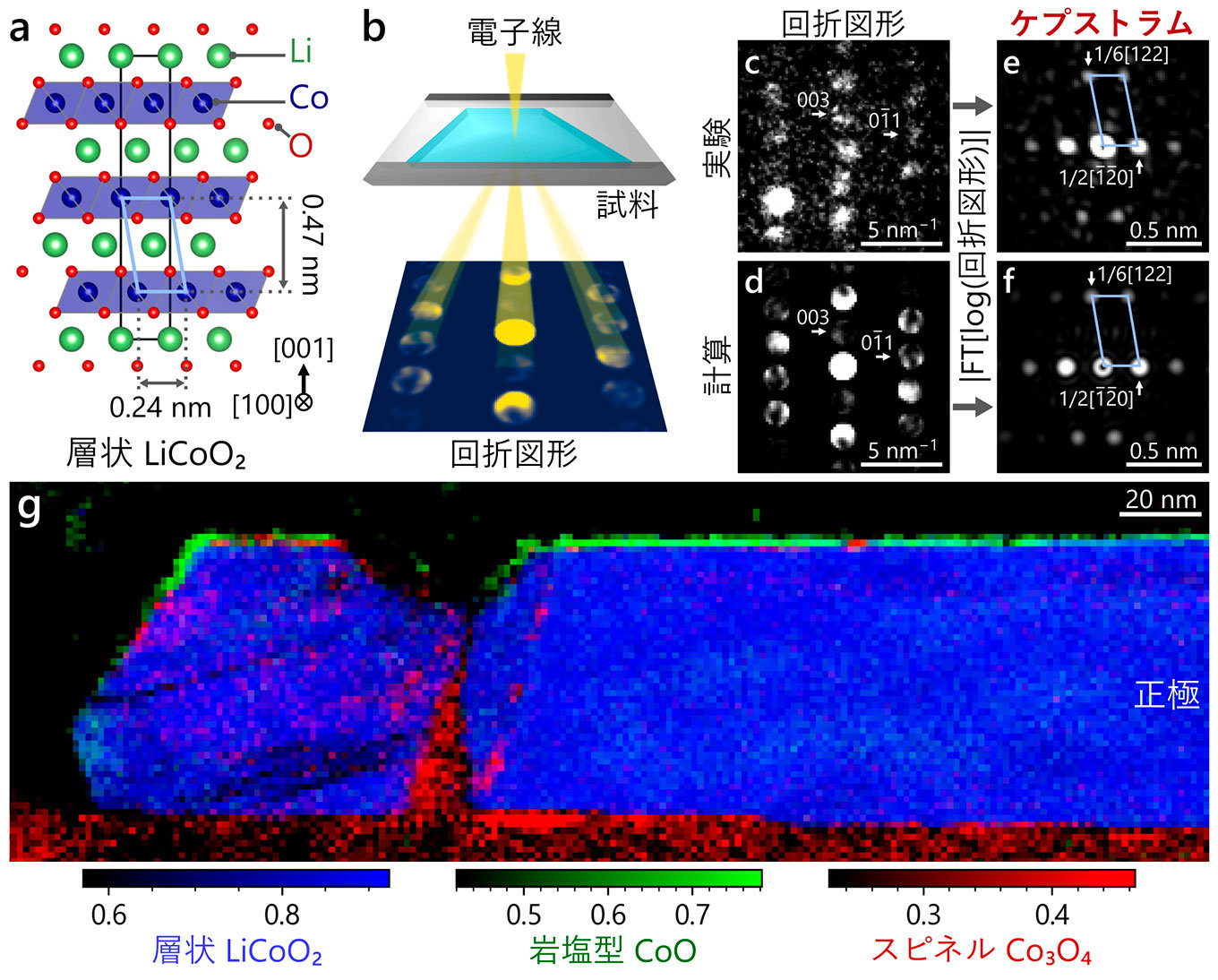

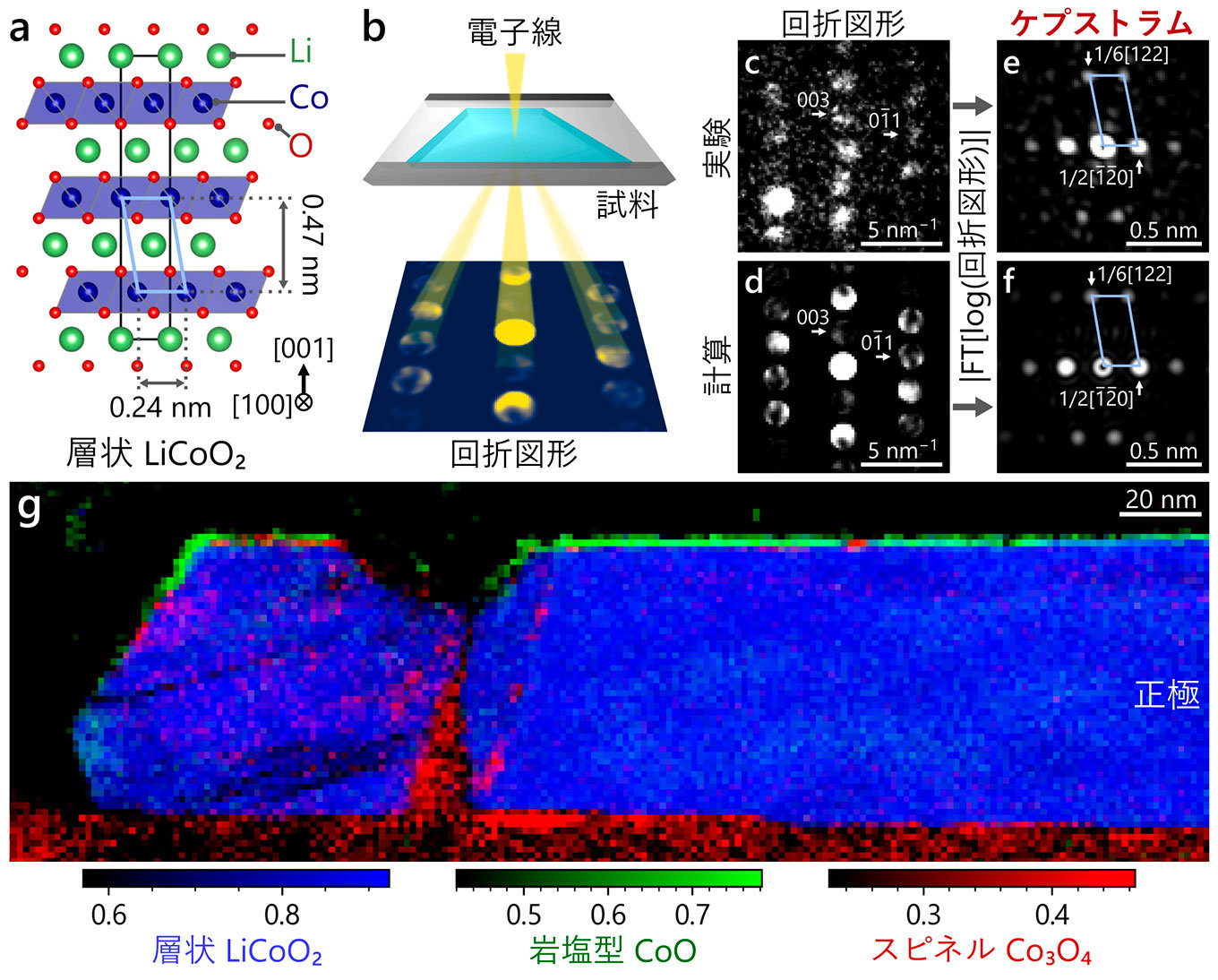

本研究グループでは、層状正極の代表例であるコバルト酸リチウム(LiCoO2)の構造(図1a)を調べるために、先進的な電子顕微鏡手法の一つである走査ナノビーム電子回折*3に注目しました (図1b)。これは、直径約1 nmの電子線をスキャンさせながら試料に照射し、結晶構造を反映する電子回折図形を得て、高速カメラに記録する手法です。高電圧で100サイクル充放電させたエピタキシャルLiCoO2について、あるスキャン位置での回折図形(図1c)と、結晶構造モデルから計算した回折図形(図1d)とで差異が認められます。電子回折図形には、結晶構造の情報に加えて、試料の厚さや僅かな傾きに依存するスポットの強度変化が含まれるため、比較が困難です。

そこで、音声信号処理で用いられるケプストラム解析*4に着目しました。ケプストラムは、回折図形の強度を対数変換してフーリエ変換し、その振幅を得ることで求められます。実験と計算のケプストラム(図1e、f)では、試料の厚さや傾きを反映する成分は中心スポットに、結晶構造の周期性を反映する成分は周囲のスポットにそれぞれ分離されます。構造由来のスポットは実験と計算でよく一致するため、この領域が層状構造だと分かります。この一致度は、相互相関関数(2つの画像が似ているほど高い値を示す関数)を用いることで、数値として評価できます。層状構造に加えて、スピネルや岩塩構造についても同様の解析を行い、試料各位置での構造を調べました。独自に開発した一連の解析を「ケプストラム照合解析」と名付けました。

結晶構造の合成マップ(図1g)では、LiCoO2正極の大部分はもとの層状構造を保持していましたが、電解質との界面から正極側へ約3 nmにかけてスピネル・岩塩構造が観察されました。本手法は、約1 nmの高空間分解能と、正極の内部と界面の両方をカバーする約300×100 nm2の広視野を同時に達成しました。さらに、原子分解能電子顕微鏡など電子線を多用する他の手法と比べ、本手法の照射量は2ケタ以上低いことが分かりました。観察中の試料損傷を低減でき、従来手法よりも信頼性の高い結果が得られます。

界面での構造変化に対して、LiCoO2正極を別の物質でコーティングして保護する対策や、異なる元素をわずかに添加する対策が提案されています。さらに、次世代デバイスとして注目を集めている全固体LIBでも、ナノスケールの構造変化が生じると報告されています。今後、本手法を活用することで、劣化メカニズムの詳細な解明や、コーティングや添加などの効果の検証を計画しています。本成果は、LIBの現象解明を目指す学術研究や、高性能LIB開発に広く貢献すると期待されます。

| 図1(a)[100]方位から見た層状LiCoO2の結晶構造モデル。(b)走査ナノビーム電子回折の模式図。(c)実験と(d)計算の電子回折図形。(e)実験と(f)計算のケプストラム。中心以外の明るいスポットが結晶構造に由来します。(g)結晶構造の合成マップ。青、緑、赤色が強いほど、層状、岩塩、スピネル構造であることを示します。 |

【研究資金】

本研究の一部は、日本学術振興会(JSPS) 科研費(JP22K14473、JP25K18108、JP24H00042)、科学技術振興機構(JST) 革新的GX技術創出事業(GteX)プログラム(JPMJGX23S5、JPMJGX23S6)、同 戦略的創造研究推進事業 先端的低炭素化技術開発(ALCA)、物質・材料研究機構(NIMS) 連携拠点推進制度、三谷研究開発財団、澁谷学術文化スポーツ財団、池谷科学技術振興財団、中部電気利用基礎研究振興財団、旭硝子財団、北陸先端科学技術大学院大学 研究拠点形成支援事業の支援を受けて実施されました。本研究の一部は、NIMS蓄電池基盤プラットフォーム、マテリアル先端リサーチインフラ(JPMXP1222JI0007、JPMXP1223JI0012、JPMXP1224JI0005)にて実施されました。

【論文情報】

| 雑誌名 | Nano Letters |

| 論文名 | Low-Dose Nanoscale Visualization of Crystal Phases in Epitaxial Cathodes via Cepstral Matching of Scanning Nanobeam Electron Diffraction |

| 著者 | Kohei Aso, Takafumi Kakeya, Takumu Tsuchida, Hiroki Ito, Sho Asano, Kenta Watanabe, Kazutaka Mitsuishi, Koji Kimoto, Keisuke Shinoda, Takuya Masuda, Masaaki Hirayama, and Yoshifumi Oshima |

| 掲載日 | 2025年10月21日 |

| DOI | 10.1021/acs.nanolett.5c03692 |

【用語説明】

目的の物質を、基板の結晶構造に合わせて成長させた薄膜。本研究ではチタン酸ストロンチウム(SrTiO3)(111)基板上に成長させたLiCoO2薄膜を用いています。結晶方位や露出表面を制御できるため、通常の粉末多結晶正極よりも観察が容易になります。

おおむね、層状LiCoO2からリチウム(Li)が抜けて、そこに一部のコバルトが入り込んだ構造。層状構造ではLiイオンが(003)面内を2次元的に移動できますが、スピネル構造や岩塩構造ではその経路が失われるため、Liイオン伝導性が低下します。さらに、一度これらの構造に変化すると層状構造には戻りにくくなります。そのため、高電圧で充放電を繰り返すとLIBの劣化につながります。特に、充電の最大電圧が4.2V(vs Li/Li+)超えたときに現れやすいです。

細く絞った電子線を試料上で走査し、各位置で電子回折図形を記録する手法。回折波の配置を解析することで、試料の結晶構造を求めることができます。実空間2次元と逆空間2次元に対する強度を示す、複雑かつ膨大な4次元データが得られるため、適切なデータ処理を施して情報を抽出する必要があります。

音声を解析するために開発された、信号の細かく変化する成分となだらかに変化する成分を分離する信号処理手法。音声分野では、声帯での原音成分と、口や鼻での共鳴によって原音から変化した成分とを分離する目的で用いられます。

令和7年10月28日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/10/28-2.html金沢大学・北陸先端科学技術大学院大学 第5回共同シンポジウムを開催

9月29日(月)、本学小ホールにおいて、金沢大学・北陸先端科学技術大学院大学 第5回共同シンポジウムを開催しました。

金沢大学と本学は、平成30年度より融合科学共同専攻における分野融合型研究を推進してきましたが、令和5年度からは、融合科学共同専攻の活動にとどまらず、両大学間の共同研究の発展と促進を目的に共同シンポジウムを開催しており、今回で第5回目の開催となります。

「量子科学」をテーマに開催した今回は、寺野 稔学長による開会挨拶後、金沢大学 ナノマテリアル研究所 石井 史之 教授、本学 次世代デジタル社会基盤研究領域 リム 勇仁 教授、金沢大学 理工研究域電子情報通信学系 李 睿棟 准教授、本学 ナノマテリアル・デバイス研究領域 安 東秀 准教授にそれぞれ量子科学に関する先進的な研究開発についてご講演いただき、金沢大学 和田 隆志学長の挨拶をもって閉会となりました。

また今回は、両大学の教員や学生等による量子科学に関する研究内容のポスター展示も行われ、参加者にとって多くの研究者の最新研究に触れる機会となりました。

近年、量子の特性を積極的に活用する量子技術が急速に発展しており、量子コンピュータや量子計測・センシング等の分野での応用が期待されていることから、量子科学は大変注目度が高い研究分野となっています。そのため、今回の本シンポジウムには、両大学から多くの方が参加され、講演者への質疑や研究者間の情報交換も大変活発なものとなりました。

本シンポジウムをきっかけに今まで多くの研究連携が両大学間で生じております。本シンポジウムが両大学間のさらなる研究連携発展の端緒となるよう、今後も推進していきます。

開会の挨拶をする寺野学長

講演①「『保護された量子』を探る ~計算科学が拓く新物質デザイン~」

石井 史之 教授(金沢大学 ナノマテリアル研究所)

講演②「The Past, Present, and Future of the Quantum Internet」

リム 勇仁 教授(本学 次世代デジタル社会基盤研究領域)

講演③「信頼性の高い分散型量子メタバースの実現に向けて」

李 睿棟 准教授(金沢大学 理工研究域電子情報通信学系)

講演④「ダイヤモンドNV中心を用いた、量子センシング、量子通信、量子コンピュータへの応用」

安 東秀 准教授(本学 ナノマテリアル・デバイス研究領域)

閉会の挨拶をする金沢大学 和田学長

研究者間の歓談時間の様子

令和7年10月8日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2025/10/08-1.htmlユネスコ無形文化遺産「金沢金箔」の薄さと輝きを生む謎を解明 ―伝統工芸と材料科学が出会う、新たな発見―

|

北陸先端科学技術大学院大学 大阪大学 |

ユネスコ無形文化遺産「金沢金箔」の薄さと輝きを生む謎を解明

―伝統工芸と材料科学が出会う、新たな発見―

【ポイント】

- 金沢金箔は、打ち延ばす工程によって箔全体を立方晶{001}集合組織(結晶粒の結晶方位が特定の方位に集中している状態)に配向させていることを解明。

- 金箔の上下に和紙を挟んで叩くことで温度上昇を防ぎ、再結晶化や回復を阻止。

- 通常は働かない{110}すべり系(原子の層がずれて動く仕組み)が特別に活性化し、箔全体の均一な薄さと輝きを実現。

| 北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアル・デバイス研究領域のXU, Yuanzhe大学院生(博士後期課程)、麻生浩平講師、村田英幸教授、大島義文教授、大阪大学 超高圧電子顕微鏡センターの市川聡特任教授(常勤)の研究グループは、最新の電子顕微鏡技術により、ユネスコ無形文化遺産に登録されている金沢金箔の箔打ち工程で「再結晶や回復を防ぐ工夫」や「特殊な滑り面の働き」を確認することに成功し、金沢金箔の薄さと輝きを保つ仕組みを世界で初めて解明しました。この成果は、金沢金箔の保存・継承に貢献するだけでなく、将来的にナノ材料や高機能薄膜の開発にもつながる可能性があります。 本研究成果は、2025年9月26日 (英国標準時間)に科学雑誌「npj Heritage Science」誌のオンライン版で公開されました。 |

【研究概要】

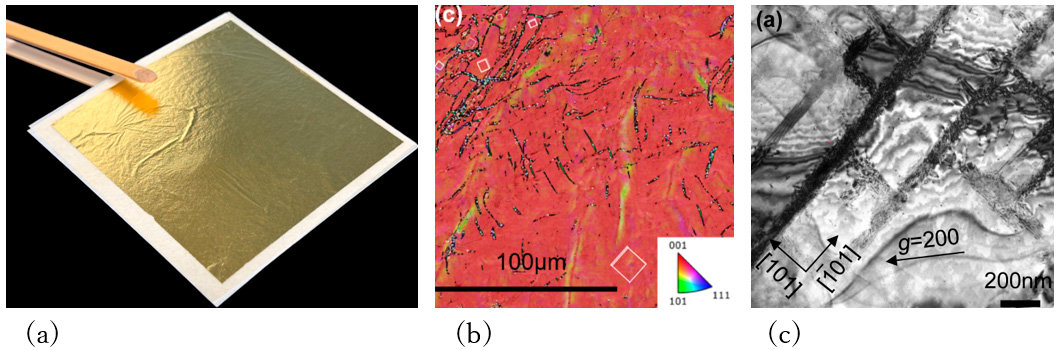

金沢金箔(図1(a))は、寺社仏閣や伝統工芸品を飾るだけでなく、文化財の修復に不可欠な素材です。その特徴は「世界で最も薄い金属箔」(わずか100ナノメートル=髪の毛の約1/1000)という極薄性と、変わらない光沢にあります。この魅力から、ユネスコ無形文化遺産に登録されました。これまでの研究では、金沢金箔が安定した{001}集合組織を形成することは知られていましたが、その過程は不明でした。通常の金属では、箔打ちにより{110}集合組織が発達しますが、同時に再結晶や回復が起き、面内の結晶方位はランダムになると考えられていました。したがって、なぜ金沢金箔が均一で安定した{001}集合組織を示すのかは長年の謎でした。この謎を解き明かすことは、伝統工芸の継承と材料科学の進展の双方にとって重要な課題です。本研究では、最先端の技術である、電子後方散乱回折(EBSD)*1と世界最高加速電圧の超高電圧透過電子顕微鏡(UHVEM)*2 (加速電圧 2MV)を用いて、無加工で系統的に金沢金箔の分析を行いました。その結果、従来の金属学では予想されなかった「非八面体すべり系」という特殊な変形が室温の槌打ち工程で活性化し、金箔の結晶配向を整えることを明らかにしました。

本研究では、製造の中間段階にあたる「金澄(約1 μm)」と最終段階の「金箔(約100 nm)」を対象とし、電子後方散乱回折(EBSD)*1および超高電圧透過電子顕微鏡(UHVEM)*2を用いて局所的な結晶性の調査を行いました。その結果、金澄は、面内の結晶方位はランダムな{110}集合組織となっていましたが、転位密度が高く、再結晶が起きていないことがわかりました。一方、最終段階の金箔は、面内の結晶配向も高い{001}集合組織となっていました(図1(b))。ただし、転位密度は著しく増加しており、回復や再結晶が生じていないことを示唆していました。加えて、{110}面に平行な多数のすべり帯があり、その多くが直交していることを観察しました(図1(c))。この事実は、非八面体的な{110}-<110>すべり系が活性化していることを示唆しています。通常の面心立方晶(FCC)金属では、このような非八面体のすべり系が動くことはなく、金箔が特殊な変形状態にあることがわかりました。

以上の結果から考察を行い、金沢金箔は従来のFCC金属とは異なる変形メカニズムによって特異な集合組織を形成することが分かりました。具体的には、熱間圧延や焼鈍処理を施した金属材料と異なり、金沢金箔は再結晶や回復を伴わずに加工が進行しています。そのため、箔打ち過程において転位が絡み合うため、通常活性化する{111}-<110>すべり系が抑制されます。また、膜厚が転位ループのサイズに近い200 nm程度になると、転位ループの一部が表面を突き抜けるため、薄膜全体を貫通するらせん転位が多数残存します。これらのらせん転位は動きやすいため、交差すべりが生じやすくなります。この交差すべりが進化した結果、非八面体的な{110}-<110>すべり系が活性化します。この{110}-<110>すべり系は、箔打ち方向に対し、結晶方位を[110]から[001]へ徐々に回転させることができます。なお、加工時に金箔の上下に和紙を挟んで叩くことで、表面摩擦を低減するとともに温度上昇を防いでいました。つまり、この温度制御によって再結晶や回復が抑制され、上述したような特殊な変形が実現したと説明できます。

本研究の成果は、金沢金箔という無形文化遺産の科学的理解を深め、伝統技術の保存・継承に確かな裏付けを与えるものです。これにより、文化財修復における信頼性の向上や、安定供給に向けた技術支援が可能になります。さらに、極薄金属膜における特殊な変形メカニズムの知見は、構造敏感な次世代のナノ材料や高機能薄膜デバイスの開発にも応用が期待されます。具体的には、電子材料、センサー、装飾材など、従来にない性能やデザイン性を備えた新しい製品の創出につながる可能性があります。

| 図1 (a) 金沢金箔の写真。(b)金沢金箔の電子後方散乱回折(EBSD)から得た方位マップ。色は、箔打ち方向に対する結晶方位を示します(赤は、[001]方位)。(c) 最終段階の金沢金箔のTEM像。黒い帯に対応する[110]方位に沿ったすべり帯は、お互いに直交しています。 |

【論文情報】

| 雑誌名 | npj Heritage Science |

| 論文名 | Deformation mechanism behind the unique texture of Kanazawa gold leaf |

| 著者 | Yuanzhe Xu, Satoshi Ichikawa, Kohei Aso, Hideyuki Murata, and Yoshifumi Oshima |

| 掲載日 | 2025年9月26日 |

| DOI | 10.1038/s40494-025-02055-5 |

【用語説明】

材料表面で後方に散乱した電子回折の菊池パターンを解析し、ナノメートルの分解能で結晶方位、組織、転位密度のマップを得ることができます。

通常の透過電子顕微鏡の加速電圧が100-200 kVであるのに対し、超高電圧透過電子顕微鏡の加速電圧は、2MVと一桁大きい。そのため、入射電子の透過能が高く、厚い試料の内部構造を観察することができます。本研究の金箔、金澄を観察用に薄片加工することなくそのまま観察することができます。

令和7年10月7日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/10/07-1.html特殊なダイヤモンドの針を開発し超高速で変化する電場の局所計測に成功

|

| 国立大学法人筑波大学 国立大学法人 慶應義塾大学 |

特殊なダイヤモンドの針を開発し

超高速で変化する電場の局所計測に成功

NV中心と呼ばれる格子欠陥を導入したダイヤモンドを原子スケールの空間分解能を持つ原子間力顕微鏡(AFM)の探針(プローブ)に用い、二次元層状物質の表面近傍の電場をフェムト秒(1000兆分の1秒)・ナノメートル(10億分の1メートル)の時空間分解能で計測することに成功しました。

| ダイヤモンドの結晶中に不純物として窒素(Nitrogen)が存在すると、すぐ隣に炭素原子の抜け穴(空孔:Vacancy)ができることがあります。これをNitrogen-Vacancy(NV)中心と言います。そして、NV中心を導入したダイヤモンドに電界を加えると、その屈折率が変化するようになります。これは電気光学(EO)効果と呼ばれる現象で、ダイヤモンド単体では実現していませんでした。 本研究チームはこれまでに、NV中心を導入した高純度ダイヤモンドに1000兆分の1秒という極めて短時間だけパルス光を放出するフェムト秒レーザーを照射し、ダイヤモンドのEO効果を計測することで、ダイヤモンドの格子振動ダイナミックスを動的に高感度に検出することに成功しています。このことは、ダイヤモンドが超高速応答するEO結晶として利用可能で、電場を検出する探針(ダイヤモンドNVプローブ)となり得ることを示しています。 そこで本研究では、NV中心を導入したダイヤモンドの超高速EO効果と、原子スケールの空間分解能を有する原子間力顕微鏡(AFM)技術とを融合し、フェムト秒(fs=1000兆分の1秒)の時間分解能とナノメートル(nm=10億分の1メートル)の空間分解能で局所的な電場のダイナミックスを測定できる、時空間極限電場センシング技術を開発しました。そして、このセンシング技術を用いることで、二次元の原子層が層状に重なった二次元層状物質であるセレン化タングステン(WSe2)試料の表面近くの電場を500 nm以下かつ100 fs以下の時空間分解能でセンシングできました。 ダイヤモンドNVプローブはスピンや温度の変化にも感度があるため、本研究成果は、電場の検出に加え、磁場や温度を検出するためのセンシング技術としても展開されることが期待されます。 |

【研究代表者】

筑波大学数理物質系

長谷 宗明 教授

北陸先端科学技術大学院大学ナノマテリアル・デバイス研究領域

安 東秀 准教授

慶應義塾大学理工学部

ポール フォンス 講師(研究当時、同大学同学部電気情報工学科教授)

【研究の背景】

ダイヤモンド中の不純物には窒素やホウ素などさまざまな種類があります。その中でも、点欠陥に電子や正孔が捕捉され、発光を伴う種類のものはダイヤモンドを着色させるため、「色中心:カラーセンター」と呼ばれます。色中心には周辺環境の温度や磁場の変化を極めて敏感に検知して量子状態が変わる特性があり、温度や電場を読み取る量子センサー注1)として用いられています。

量子センサーの中でも、ダイヤモンドに導入した窒素―空孔(NV)中心注2)と呼ばれる複合欠陥を用いたセンサーは、まだまだ発展途上の技術ですが、高空間分解能・高感度が要求される細胞内計測やデバイス評価装置のセンサーへの応用など、新しい可能性が期待されています。

本研究チームは、フェムト秒(1000兆分の1秒)の時間だけ近赤外域の波長で瞬くフェムト秒超短パルスレーザー注3)を用い、NV中心を導入したダイヤモンドの電気光学(EO)効果注4)を実時間分解計測することで、ダイヤモンドの格子振動ダイナミックスを動的に高感度に検出することに成功しています参考文献 a)。このことは、ダイヤモンドが超高速応答するEO結晶になり、電場検出の探針(プローブ)となり得ることを示すものです。

これまでもダイヤモンドを原子間力顕微鏡(AFM)注5)と組み合わせた電場センシングの試みはなされていましたが、局所ダイナミックスを動的に評価できる手法はほとんどありませんでした。特に時間分解能に関しては、発光測定に基づく従来の手法ではナノ秒程度が限界であり、ピコ秒以下の超高速時間分解能に関しては、全く開拓されていませんでした。

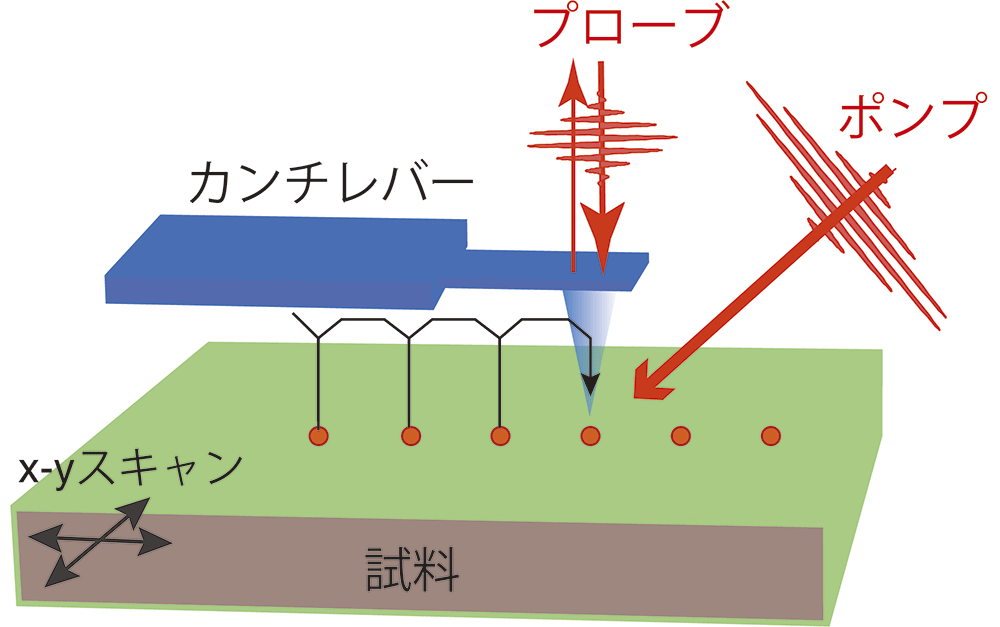

【研究内容と成果】

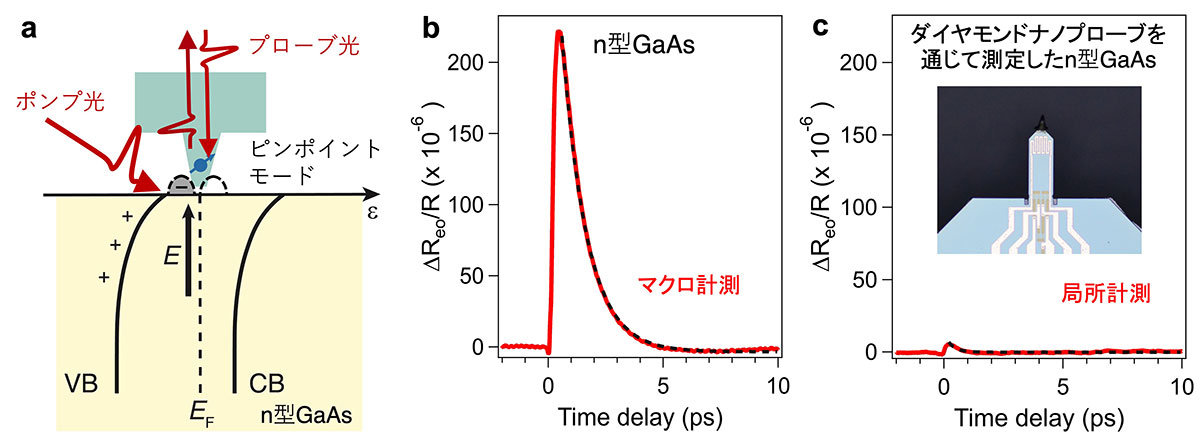

本研究では、量子光学(フェムト秒超短パルスレーザーを用いたダイヤモンドのEO効果)と走査プローブ顕微鏡(SPM)の一種である原子間力顕微鏡(AFM)技術を融合することで、光の回折限界を超える空間分解能に加えて、今までの検出限界を超える超高速時間分解能で局所的な電場計測を実現することを目指しました(図1)。

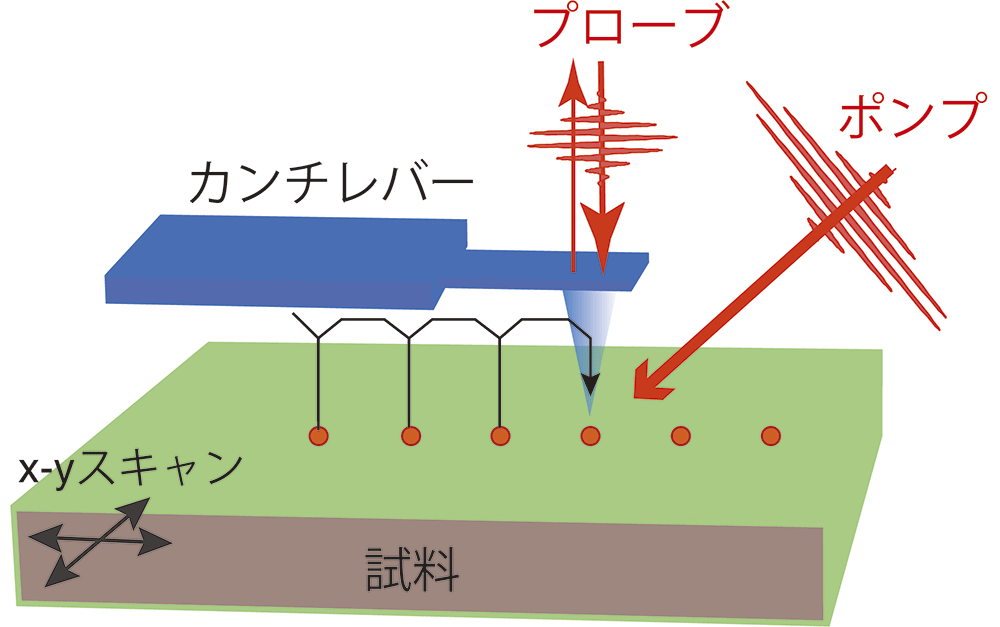

極めて不純物が少ない高品質のダイヤモンド結晶の表面近傍(深さ40nm)に、密度を制御したNV中心を導入し、そのダイヤモンド結晶をレーザーカットおよび集束イオンビーム(FIB)技術注6)を駆使することで、先端径が500 nm以下のダイヤモンドNVプローブに加工することに成功しました。このダイヤモンドNVプローブを、フェムト秒超短レーザーを組み込むことが可能な、ピエゾ抵抗効果注7)に基づく自己センシング方式注8)のAFMのカンチレバーに取り付けました(図2)。

このシステムを用いて、まずガリウムヒ素(GaAs)半導体基板の表面電場を調べました。フェムト秒超短パルスレーザーの出力光をビームスプリッタで約10対1に分岐し、強い方を励起のためのポンプ光、弱い方を探索のためのプローブ光とします。電子が電流を運ぶn型GaAs試料は高強度のポンプ光で励起され、プローブ光はダイヤモンドNVプローブに入射されます(図3a)。まず、ダイヤモンドNVプローブの有無による時間分解EO信号の検出感度を確認するため、ダイヤモンドNVプローブを用いないマクロ計測により時間分解EO信号を計測したところ、励起直後(Time delay=時間遅延0 ps)に立ち上がり、数ps(ps=1兆分の1秒)以内に緩和しポンプ光を当てる前に戻る信号が得られました(図3b)。またNVセンターを導入したダイヤモンドNVプローブを通じて、n型GaAsの表面電場を検出することに成功しました(図3c)。ダイヤモンドNVプローブの導入によりEO信号の大きさは約1/42に減少しましたが、局所計測に成功したと言えます。

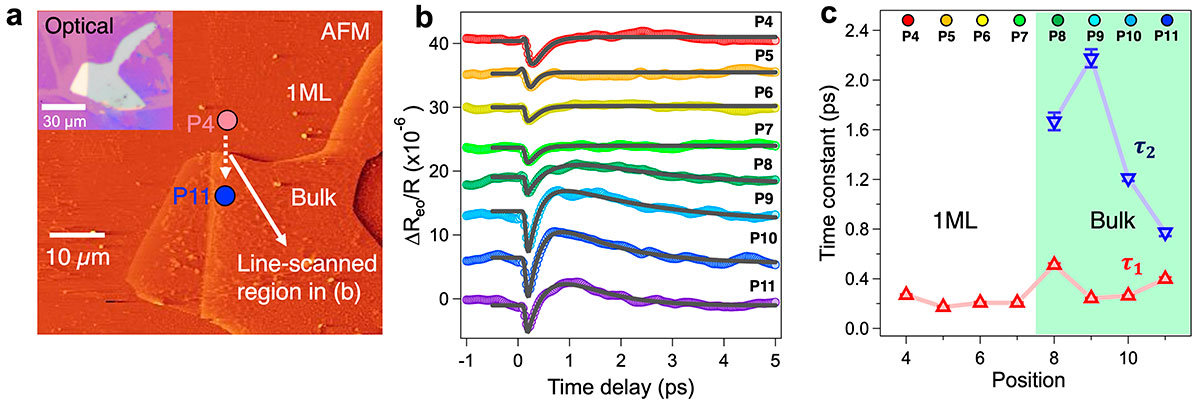

さらに二次元層状物質注9)であるセレン化タングステン(WSe2)単結晶をシリコン基板上に転写した試料を用いて実験を行いました。このWSe2試料では、場所によって結晶の厚さが異なっていますが、光学顕微鏡で銀白色のバルク(Bulk)結晶(厚さが10原子層以上の結晶)を見つけ、このバルク結晶と接する紫色の単層(1 ML)部分との界面に着目しました(図4a)。この厚さの異なる界面を用いて、局所的な表面電場の計測を行ったところ、単層部分とバルク部分のキャリア特性を反映した表面電場信号を、500 nm以下かつ100 fs以下の時空間分解能でセンシングすることに成功しました(図4a,b)。また時間分解EO信号の減衰を指数関数を用いてフィッティング(モデル化)したところ、単層部分では約200フェムト秒で緩和する成分のみが観測されました。一方、バルク部分では、この成分に加えて、約2psで緩和する遅い成分の寄与があることが分かりました(図4c)。このことは、単層部分では電場は基板との相互作用などで高速に緩和するのみなのに対し、バルク部分では、表面電場と結合したキャリアのバンド内緩和やバレー間緩和注10)が寄与していることを示しています。n型GaAsの時間分解EO信号による電場検出感度を見積もると、約100 V/cm/![]() (Hzは周波数)となりました。これは発光測定に基づく従来の手法で得られたマイクロ秒時間領域でのDC(直流)電場センシングと同等の検出感度を達成したことになります。最近のマイクロ秒時間領域でのAC(交流)電場センシングに関する検出感度には2桁及びませんが、本手法ではDC(直流)電場センシングと同等の検出感度で500 nm以下かつ、100フェムト秒というマイクロ秒を遙かに凌ぐ高い時空間分解能が得られることが示されたと言えます。

(Hzは周波数)となりました。これは発光測定に基づく従来の手法で得られたマイクロ秒時間領域でのDC(直流)電場センシングと同等の検出感度を達成したことになります。最近のマイクロ秒時間領域でのAC(交流)電場センシングに関する検出感度には2桁及びませんが、本手法ではDC(直流)電場センシングと同等の検出感度で500 nm以下かつ、100フェムト秒というマイクロ秒を遙かに凌ぐ高い時空間分解能が得られることが示されたと言えます。

【今後の展開】

今回開拓した時空間極限センシング技術は、例えば炭化ケイ素(SiC)などのパワー半導体材料や燃料電池材料内での局所電場検知、トポロジカル絶縁体における局所電場検知など、基礎物理・化学のための基盤技術となることが期待されます。また、NV中心を含むダイヤモンドNVプローブはスピンや温度の変化にも感度があるため、本研究のアプローチは、電場の検出に加え、磁場や温度を検出するためのセンシング技術としても展開可能であると言えます。例えばレーザー医療や分子レベルでの細胞の計測や制御を通じて、癌の治療をはじめとする量子生命科学の分野にも波及しうる革新的な展開が期待されます。

【参考図】

| 図1 本研究で行なった実験の概要図 ダイヤモンドNVプローブを用いた超高速ポンプ・プローブ電場センシング測定の概略図。試料上の各指定点においてAFMプローブを垂直に接近・後退させる「ピンポイントモード」で測定を行った。また試料はピエゾスキャナーを用いてx-y方向に走査される。 |

| 図2 本研究で作製したダイヤモンドNVプローブ概要図 (a) FIBで作製したダイヤモンドNVプローブ(探針)の走査型イオン顕微鏡像。マイクロメートルサイズに加工されたダイヤモンド結晶の一部が探針となっている。(b) ダイヤモンドNVプローブの探針部分のフォトルミネッセンス画像。赤色の部分から探針の直径が500 nm以下であることが分かる。(c)カンチレバーに取り付けたダイヤモンドNVプローブの光学顕微鏡像。カンチレバーは自己センシング方式用の回路部分の上部に位置しており、その先端に探針部分を含むダイヤモンドNVプローブが取り付けられている。 |

| 図3 ダイヤモンドNVプローブを用いたn型GaAs表面の電場センシング (a)ダイヤモンドNVプローブ先端近傍の表面バンド曲げと接触モードの配置図。表面状態はフェルミエネルギー(EF)を示すベル形状の破線で表され、下側のバンドは電子(-)で占有されている。VBは価電子帯、CBは伝導帯を示す。(b)ダイヤモンドNVプローブを用いないマクロ計測によるn型GaAsウェハーからの時間分解電気光学信号。(c)ダイヤモンドNVプローブを用いたn型GaAsからの局所的時間分解電気光学信号。(b)のマクロ計測の場合に比べてEO信号の大きさは約1/42になっているが、検出感度が十分であることが確認された。 |

| 図4 WSe2のEO信号の時空間測定 (a) ダイヤモンドNVプローブを用いた60 µm ×60 µm領域のトポグラフ画像。色の薄い部分がバルク(Bulk)結晶である。左上の挿入図は光学顕微鏡像であり、銀白色の部分はバルク(Bulk)結晶である。 局所計測では、単層(1ML)領域(P4)からバルク(Bulk)領域(P11)までを500 nmステップで計測する。(b)ダイヤモンドNVプローブを用いて得られた局所的な時間分解電気光学信号。P4からP11に行くに従い、単層(1ML)からバルク(Bulk)領域を測定している。図(b)の黒実線は、単一指数関数(単層=1ML領域のデータについて)または二重指数関数(バルク領域のデータについて)を用いたフィッティング(モデル化)を示す。(c) P4からP11の異なる位置における500 nmステップで得られた時間分解電気光学信号へのフィッティングにより得られた緩和時間定数。エラーバーは標準偏差を示す。 |

【用語解説】

量子化した準位や量子もつれなどの量子効果を利用して、磁場、電場、温度などの物理量を超高感度で計測する手法のこと。

ダイヤモンドは炭素原子から構成される結晶だが、結晶中に不純物として窒素(Nitrogen)が存在すると、すぐ隣に炭素原子の抜け穴(空孔:Vacancy)ができることがある。この窒素と空孔が対になった「NV(Nitrogen-Vacancy)中心」はダイヤモンドの着色にも寄与する色中心と呼ばれる格子欠陥となる。NV中心には周辺環境の温度や磁場の変化を極めて敏感に検知して量子状態が変わる特性があり、この特性をセンサー機能として利用することができる。このため、NV中心を持つダイヤモンドは「量子センサー」と呼ばれ、次世代の超高感度センサーとして注目されている。

パルスレーザーの中でも特にパルス幅(時間幅)がフェムト秒(1000兆分の1秒)以下の極めて短いレーザーのこと。光電場の振幅が極めて大きいため、2次や3次の非線形光学効果を引き起こすことができる。

物質に電場を加えると、電場の強度に応じて物質の屈折率が変化する効果のこと。

先端が鋭い探針で試料の表面を走査し、探針と表面との間に働く微少な力を測定して表面構造を原子スケールの高分解能で観察することができる顕微鏡のこと。AFM探針は、バネのようにしなるカンチレバーの先端に取り付けられており、コンタクトモードでは、この探針と試料表面を微小な力で接触させ、カンチレバーのたわみ量が一定になるように探針・試料間距離をフィードバック制御しながらX―Y方向(水平方向)に走査することで、表面形状を画像化できる。

イオンビーム(荷電しているイオンを高電界で加速したもの)を細く絞ったものである。物質の微細加工、蒸着、観察などの用途に用いられる。

半導体材料などに機械的なひずみ(力による変形)を与えたとき、材料の電気抵抗が変化する効果のこと。

通常のAFMでは、レーザー光をカンチレバー背面に照射し、反射したレーザービームの位置変化を位置センサーで計測することで、カンチレバーのたわみ量(表面構造によりたわんだ量)を読み取る。カンチレバーのたわみ信号を光で読み取ることから、これを光てこ方式と呼ぶ。一方、自己センシング方式のAFMでは、光てこ方式のようにレーザーと一センサーを必要とせず、ピエゾ抵抗効果などのカンチレバー自身の物理量の変化からカンチレバーのたわみ量を読み取ることができる。

共有結合が二次元方向だけに伸びている結晶のこと。原子一層レベルの二次元原子層が、ファンデルワールス力で積層して三次元結晶を形成している。炭素の二次元原子層であるグラフェンが積層したグラファイト、近年盛んに研究されるようになった遷移金属カルコゲナイドなどがある。本研究で調べたセレン化タングステン(WSe2)も遷移金属カルコゲナイドである。

半導体などにおいて、バレーとは電子バンドの極小点を指す。異なるバレー間にキャリアが散乱(遷移)することでエネルギーを失う緩和過程をバレー間緩和と呼ぶ。

【研究資金】

本研究は、科研費による研究プロジェクト(25H00849, 22J11423, 22KJ0409, 23K22422, 24K01286, 24H00416, 23H00264)、および国立研究開発法人 科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業CREST「ダイヤモンドを用いた時空間極限量子センシング」(研究代表者:長谷 宗明)(JPMJCR1875)の一環として実施されました。

【参考文献】

a) T. Ichikawa, J. Guo, P. Fons, D. Prananto, T. An, and M. Hase, 2024, Cooperative dynamic polaronic picture of diamond color centers. Nature Communications. 15, 7174 (10.1038/s41467-024-51366-x).

【掲載論文】

| 題名 | An ultrafast diamond nonlinear photonic sensor. (超高速ダイヤモンド非線形光センサー) |

| 著者名 | D. Sato, J. Guo, T. Ichikawa, D. Prananto, T. An, P. Fons, S. Yoshida, H. Shigekawa, and M. Hase |

| 掲載誌 | Nature Communications |

| 掲載日 | 2025年9月25日 |

| DOI | 10.1038/s41467-025-63936-8 |

令和7年9月26日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/09/26-1.html文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)シンポジウム「ナノ物性の可視化と理解 : AIと拓くマテリアル解析の新展開」

| 日 時 | 令和7年9月11日(木)13:30~17:00 令和7年9月12日(金) 9:30~12:10 |

| 場 所 | 北陸先端科学技術大学院大学 知識科学系講義棟2F 中講義室 (ハイブリッド開催) |

| 定 員 | 90名(事前登録制) イベントへのご参加は、できるだけ事前登録をお願いしています。事前にご登録いただくことで、スムーズな受付や資料の準備が可能となります。 ただし、事前登録が難しい場合でも、当日現地での参加も可能です。直接会場にお越しいただければ、スタッフがご案内しますのでご安心ください。 |

| 参加費 | 無料 |

| 参加申込み フォーム |

https://forms.gle/CK6NjxhuR4GLpBpE9 |

| 参加申込締切 | 令和7年9月8日(月) |

| 概 要 | 文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)事業では、現在、電子顕微鏡(TEM)像や分光データの収集・蓄積を進めており、近くそのデータの公開と共用が始まります。このシンポジウムでは、データ駆動型研究の分野でご活躍の先生方に、TEMから創出されたデータから、どのような隠された情報が読み取れるのか、その利活用の可能性を提示していただきます。このシンポジウムが、これからTEMデータを使用したデータ駆動型研究を推進することを考えている方々の一助となることを願っております。 |

| プログラム | ■ 1日目 9/11 (木) 13:30-13:40 開会の辞 大島 義文(北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 教授/副研究科長) 13:40-14:30 計測インフォマティクスのTEM応用へのビジョンと問題点 武藤 俊介(名古屋大学 未来材料・システム研究所 高度計測技術実践センター 電子顕微鏡計測部 教授) 14:30-15:20 微細構造計測データのための機械学習 志賀 元紀(東北大学 未踏スケールデータアナリティクスセンター 教授) 15:50-16:40 生成AIを活用した計測データからの情報抽出と物質設計 溝口 照康(東京大学 生産技術研究所 教授) 16:40-17:30 4D-STEMと教師無し機械学習によるナノ領域構造解析 木本 浩司(物質・材料研究機構 マテリアル基盤研究センター マテリアル基盤研究センター センター長) ■ 2日目 9/12 (金) 9:30-10:20 Data-Driven AI for Visualizing Materials Dynamics HIEU CHI DAM(北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 教授) 10:20-11:10 情報科学の援用によるナノスケール幾何学情報の抽出および3次元可視化 井原 史朗(九州大学 先導物質化学研究所 助教) 11:10-12:00 画像処理を活用した電子顕微鏡画像からのナノ材料情報の抽出 麻生 浩平(北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 講師) 12:00-12:05 閉会の辞 高村 由起子(北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 教授/マテリアル先端リサーチインフラ スポーク機関 業務主任者) |

| 主 催 | 主催/国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 (文部科学省 マテリアル先端リサーチインフラ スポーク機関) 協賛/国立大学法人 東海国立大学機構 名古屋大学 (文部科学省 マテリアル先端リサーチインフラ 次世代バイオマテリアルハブ機関) 協賛/国立大学法人 九州大学 (文部科学省 マテリアル先端リサーチインフラ 次世代ナノスケールマテリアルハブ機関) |

| 問合せ先 | 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアルテクノロジーセンター内 シンポジウム事務局 〒923-1292 石川県能美市旭台1-1 TEL:0761-51-1449 E-mail:arim ARIMシンポジウム担当:東嶺・橋本・麻生・大島・高村 |

| ホームページ | https://www.jaist.ac.jp/project/arim/ |

次世代プロトン電池へ期待 ―多孔質MXene(マキシン)フィルムが高容量・高速充電を実現―

次世代プロトン電池へ期待

―多孔質MXene(マキシン)フィルムが高容量・高速充電を実現―

ポイント

- 次世代電池「プロトン電池」の鍵となる多孔質MXene (マキシン)フィルムを開発

- 素材の穴の量(細孔密度)を調整することで、従来を大きく上回る電池容量と充電性能を実現

- 長寿命でエコな電池づくりに前進、持続可能なエネルギー社会に貢献

| 北陸先端科学技術大学院大学 物質化学フロンティア研究領域のLinh Chi T. Cao大学院生(博士後期課程)、青木健太郎助教、長尾祐樹教授らは、タイ・タマサート大学シリントン国際工学部(SIIT)およびタイ・国立電子コンピューター技術研究センター (NECTEC)と共同で、再生可能エネルギーの普及や電気自動車の進化に伴い需要が高まる高性能エネルギー貯蔵デバイスの実現に向け、次世代型プロトン電池*1の鍵となる多孔質MXene*2,3アノード(陽極)の開発に成功しました。 本研究で開発された多孔質MXeneフィルムは、MXeneを用いた先行研究の中で最高の性能を発揮し、高容量と超高速充電を両立できることが示されました。この成果は、環境負荷の低い、持続可能な電池技術の発展に大きく貢献すると期待されます。 |

【背景】

現代社会では、電気自動車の普及や携帯端末の進化に伴い、効率の良いエネルギー貯蔵システムの重要性が高まっています。長く市場を牽引してきたリチウムイオン電池は、リチウム資源の限界、環境への影響、安全性といった課題を抱えており、資源の乏しい日本が持続可能な発展を遂げるためには、多様なエネルギー資源の活用と高効率な変換技術の確立が不可欠です。

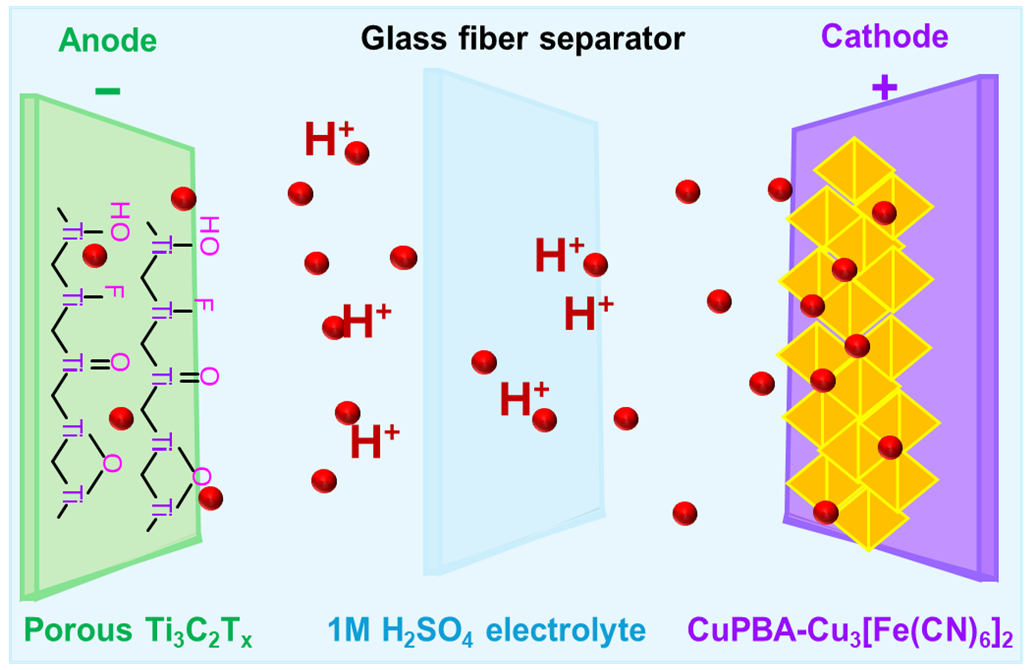

そこで注目されているのが、プロトンと呼ばれる水素原子(H+)を電荷キャリアとして利用するプロトン電池(図1)です。プロトン電池は、水素イオンを使って電気をやりとりする電池で、材料が豊富でエコ、かつ素早く充電できる可能性を秘めており、次世代エネルギー貯蔵の有力候補として注目されています。二次元のナノ材料であるMXeneは、その優れた電気伝導性や高い表面積から、プロトン電池の有望なアノード候補です。しかし、従来のMXeneを薄膜状にしたMXeneフィルムは、MXeneのシート間の相互作用が強く、反応が起こる場所が減少したり、プロトンの輸送が阻害されたりといった課題を抱え、その性能を十分に引き出せていませんでした。

図1 本研究のプロトン電池の模式図

【成果】

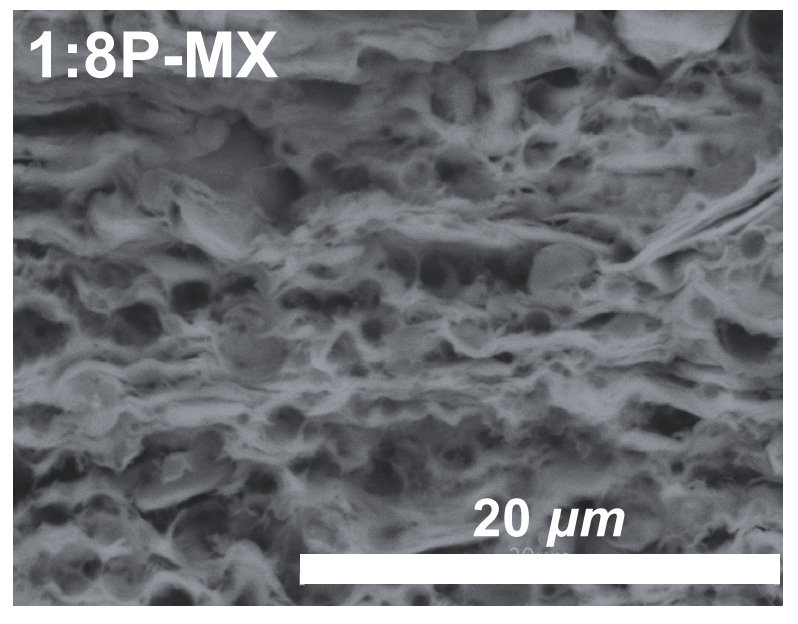

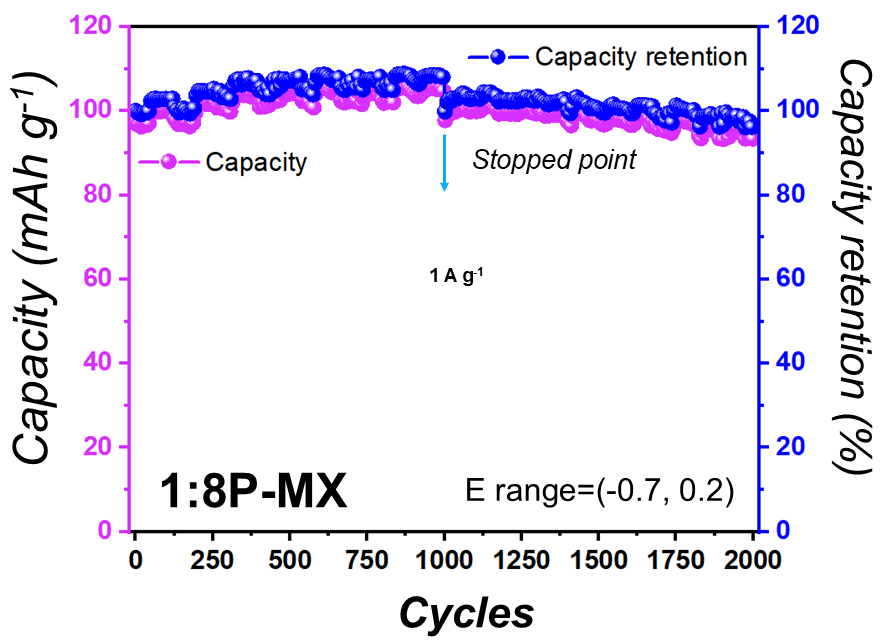

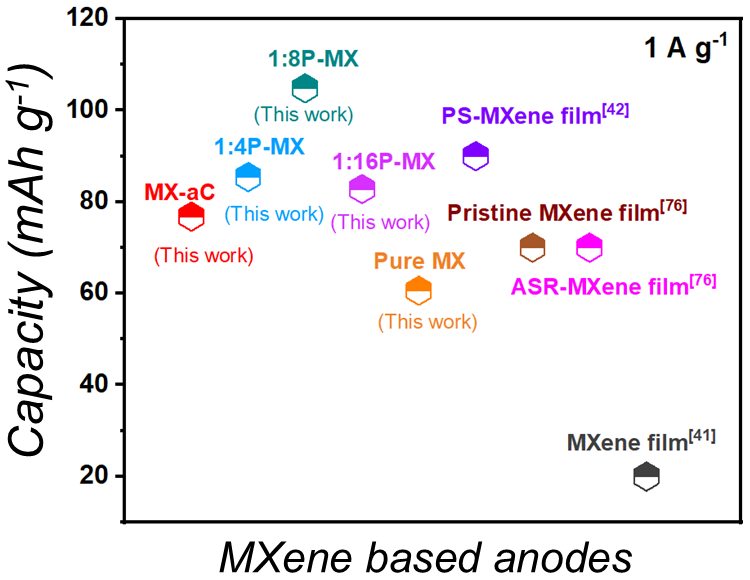

本研究では、MXeneアノードの性能向上を目指し、ある物質を鋳型(テンプレート)として利用してその鋳型を犠牲にすることで目的とする物質構造を形成する合成手法である「犠牲テンプレート法」を用いて、細孔密度を系統的に調整した多孔質MXene(P-MX)フィルムを開発しました(図2)。特に、ポリ乳酸(PLA)とMXeneの比率が1:8の条件で合成された「1:8P-MX」アノードは、1 A g−1で104.8 mAh g−1という高容量を達成し、2000サイクル後も96.7%の容量維持率を維持しました(図3)。これは、これまでに報告されたMXeneアノードの中で最高の性能です(図4)。これは、電池を繰り返し使う中で、電解液が素材のすき間にしみ込みやすくなり、さらにプロトンが出入りすることで、素材同士がくっついてしまうのを防ぎ、性能の低下を抑えることができ、反応が起こる場所の増加に繋がったためと考えられます。

さらに、1:8P-MXアノードと銅鉄プルシアンブルー類似体*4(CuPBA)カソード(陰極)を組み合わせた「フルセル」プロトン電池を構築しました。この「フルセル」は、1 mol L−1 H2SO4電解液中で、1 A g−1(17 C)で57.9 mAh g−1、そして10 A g−1(188 C)という高速充電レート*5においても53.3 mAh g−1という高い容量を保持しました。二次電池(充電可能な電池)の充放電におけるエネルギー効率を表す指標である「クーロン効率」は200サイクル後も97%と安定して高い値を示しましたが、容量維持率は65.4%に低下しました。これは、主にCuPBAカソードの電解液中での溶解・分解に起因すると特定され、今後の課題となります。これらの結果は、MXeneアノードにおける細孔設計が、容量とレート性能の両方を向上させる上で極めて重要であることを示しています。

図2 多孔質MXene(P-MX)フィルムの走査電子顕微鏡観察

図3 1:8P-MXフィルムのサイクル特性:電流密度1 A g-1、

電位範囲 −0.7~0.2 Vにおける容量(左軸)および容量保持率(右軸)

図4 本研究におけるMXeneベースのアノード性能と文献との比較

【社会への還元として期待できる内容、今後の展望】

本研究の成果は、最適化された細孔設計を持つMXeneアノードが、高容量で高速充電が可能な次世代プロトン電池の実現に大きく貢献することを示しています。特に、高濃度酸性電解液や追加の活性材料を用いずに、MXeneのみで高性能を実現した点は、環境への影響を低減し、より持続可能なエネルギー貯蔵システムを開発する上で重要な進歩です。今後は、フルセル電池の長期安定性をさらに向上させるため、CuPBAカソードの電解液中での安定性改善に焦点を当てた研究を進めていきます。これにより、1:8P-MXアノードの優れた性能を最大限に引き出し、プロトン電池の実用化を目指します。

本研究は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業CREST(グラント番号 JPMJCR21B3)による財政的支援を受けて実施されました。

【論文情報】

| 掲載誌 | Chemical Engineering Journal |

| 論文タイトル | Porosity-controlled MXene anodes for enhanced rate and long cycle life performance in aqueous proton batteries |

| 著者 | Linh Chi T. Cao*, Kentaro Aoki, Shu-Han Hsu, Sakoolkan Boonruang, Yuki Nagao*(筆頭著者も責任著者) |

| 掲載日 | 2025年7月15日 |

| DOI | 10.1016/j.cej.2025.165882 |

【用語説明】

プロトン(水素イオン、H+)を電荷キャリアとして利用する二次電池の一種です。資源の豊富さや高速な電荷移動が特徴です。

二次元遷移金属炭化物の一種で、高い電気伝導性と表面積を持つ有望な新素材です。

微細な穴(細孔)を多数導入したMXene材料で、電解液の浸透性やイオン輸送経路を改善し、電池性能を向上させます。

プロトン電池のカソード材料として研究される化合物群です。

電池の充電および放電速度を示す指標です。1Cは定格容量を1時間で充放電する速度を意味します。

令和7年7月17日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/07/17-1.htmlナノ粒子の三次元結晶構造を明らかにする格子相関解析を開発 ― 欠陥を多く含むメタチタン酸ナノ粒子の構造決定に成功 ―

ナノ粒子の三次元結晶構造を明らかにする格子相関解析を開発

― 欠陥を多く含むメタチタン酸ナノ粒子の構造決定に成功 ―

【ポイント】

- 高分解能透過電子顕微鏡法とデータ科学手法を組み合わせた格子相関解析を開発

- 欠陥を多く含むメタチタン酸ナノ粒子の三次元結晶構造の決定に成功

- 多様な結晶構造をとり得る金属オキシ水酸化物ナノ粒子の構造解明に役立つと期待

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市) ナノマテリアル・デバイス研究領域の麻生浩平講師、大島義文教授、宮田全展講師 (研究当時)、同大学ナノマテリアルテクノロジーセンターの東嶺孝一技術専門員、日本製鉄株式会社 技術開発本部の神尾浩史主幹研究員らの研究グループは、高分解能透過電子顕微鏡法とデータ科学手法を組み合わせた格子相関解析を開発しました。これにより、従来のX線回折法(XRD)*1などでは困難だった、欠陥を多く含むメタチタン酸ナノ粒子の結晶構造を決定することに成功しました。メタチタン酸ナノ粒子は、アナターゼ型酸化チタン(TiO2)構造を基本骨格とするものの、TiO2層とTi(OH)4層が交互に積層した構造であることを明らかにしました。酸素と金属で構成される金属酸化物や、さらに水素が加わった金属オキシ水酸化物は、多様な結晶構造をとり、それに応じて多彩な物性を発現することが知られています。格子相関解析は、このような材料の構造解明に弾みをつける新たな手法であり、多彩な物性の理解に貢献すると期待されます。 本研究成果は、2025年4月28日 (英国標準時間)に科学雑誌「Communications Chemistry」誌のオンライン版で公開されました。 |

【研究の背景及び概要】

酸素と金属で構成される金属酸化物ナノ粒子や、水素が加わった金属オキシ水酸化物ナノ粒子は、現代社会に欠かせない触媒、エネルギー変換、吸着材として注目されています。これらのナノ粒子は、組成が同じでも異なる構造をとり、異なる物性を示します。つまり、物性を真に理解する上で、合成されたナノ粒子の形状や構造の解明は欠かせません。典型的な構造解析として、X線回折法やラマン分光法*2があります。しかし、サイズが数ナノメートル (nm, 十億分の一メートル) 程度のナノ粒子の場合、ピークが明瞭でないため解析が困難です。また、今回の研究対象とした、金属オキシ水酸化物のひとつであるメタチタン酸は、欠陥を多く含むため構造解析がより困難となっていました。一方、透過電子顕微鏡 (TEM)*3や走査TEM (STEM)*4は、原子配列を可視化できますが、得られる情報は投影した二次元像です。

そこで、三次元の結晶構造を明らかにするため、多数のメタチタン酸ナノ粒子のTEM像を異なる様々な方位から取得しました。様々な方位から多数の像を得るのは、生物分野で利用される単粒子解析と類似していますが、本研究では異なる解析手法を採用しています。単粒子解析では、対象物の形状が均一であると仮定し、多数の像を観察方位ごとに分類して足し合わせることで、像の質を高めます。しかし、メタチタン酸ナノ粒子の場合、形状が均一ではないため、従来の方法をそのまま応用することはできませんでした。そこで、今回開発した手法では、像の足し合わせではなく、周期性や格子定数に敏感な結晶格子の間隔や異なる格子間の角度に着目しました。本手法は、間隔や角度の相関を統計的に解析することで、結晶構造の特徴を抽出しようとした点に新規性があります。

メタチタン酸ナノ粒子は、TEM試料用の支持膜上にランダムな方位を向いて分散するので、様々な方位からの粒子の原子分解能TEM像が得られます (図1a)。得られたTEM像から、画像処理によって個々のナノ粒子を検出し (図1b)、そのナノ粒子にガウス関数のマスクをかけて高速フーリエ変換 (FFT) パターンを得ました(図1c)。FFTパターンで観察されるスポットは、ナノ粒子の結晶格子の周期を反映します。異なるスポットの配置から、格子の間隔や角度の相関 (格子相関) が分かります。この処理を、500枚のTEM像で撮影された1300個のナノ粒子に対して行うことで、メタチタン酸ナノ粒子がもつ特徴的な格子相関を統計的に得ることが出来ました (図1d)。異なる観察方位に対する格子相関を組み合わせて解析することで、構造に関する三次元情報が得られます。

解析の結果、メタチタン酸ナノ粒子は、アナターゼ型酸化チタン(TiO2)構造を基本骨格とするものの、TiO2層とTi(OH)4層が交互に積層した構造であることを明らかにしました(図1e)。この構造は、密度汎関数理論による計算*5でも安定であることが確認されました(図1f)。また、原子の個数や原子番号をより直接的に反映する環状暗視野STEM像*6(図1g)とも整合しており、提案する構造は妥当であると判断しました。

本研究で開発した格子相関解析は、従来と比べて1/20から1/500程度の低い電子線照射量で、三次元的な結晶構造の解明を可能とします。今後は、電子線に敏感なため解析が困難だった、金属オキシ水酸化物ナノ粒子や有機物を含むナノ材料への展開が期待されます。新規材料探索は理論計算による研究が多いなかで、本手法は解析の自動化が可能であり、実験による新たなアプローチを提示できると考えています。これにより、より適切な材料設計や高性能デバイスの開発に弾みがつくと期待されます。

| 図1 (a) HRTEM像。暗いコントラストで示されるメタチタン酸ナノ粒子が見られる。(b) 画像処理によって粒子領域を検出した図。粒子ごとに色分けして塗りつぶしている。(c) b中の中央下、白い丸とバツでマークされた粒子のFFT図形。(d)格子相関マップの一例。ここでは(004)面と(110)面、(002)面と(110)面の組み合わせがスポットとして現れている。(e)解析から提案された結晶模型。(f)結晶模型について計算した環状暗視野STEM像。(g)メタチタン酸ナノ粒子の環状暗視野STEM像。 |

【論文情報】

| 雑誌名 | Communications Chemistry |

| 論文名 | Three-dimensional atomic-scale characterization of titanium oxyhydroxide nanoparticles by data-driven lattice correlation analysis |

| 著者 | Kohei Aso, Koichi Higashimine, Masanobu Miyata,Hiroshi Kamio,and Yoshifumi Oshima |

| 掲載日 | 2025年4月28日 |

| DOI | doi.org/10.1038/s42004-025-01513-2 |

【用語説明】

物質の平均的な結晶構造を調べる代表的な技術。X線を試料に照射してプロファイルを取得し、回折ピークの配置を解析することで試料の平均的な結晶構造が得られる。

物質にレーザー光を照射し、散乱された光の波長変化(ラマン散乱)を解析することで、物質の化学結合や結晶構造を得る手法。

電子線を試料に透過させ、得られた投影像から結晶構造を観察する手法。電子線を使うことを除いて、原理的には一般的な光学顕微鏡と同様。

0.1 nm程度に絞った電子線を試料上で走査し、試料各点からの信号によって結像する手法。

原子や分子の電子状態を理論に基づき計算する手法。ここでは、結晶構造のサイズ(格子定数)や原子位置をわずかに変化させながら計算を繰り返し、構造の安定性を評価した。

STEMのうち、前方散乱された電子をマッピングした像。原子番号や厚みの違いをより直接的に反映した像が得られる。

令和7年4月30日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/04/30-1.html二次元格子をひねって重ねると一次元超格子が出現 ――二次元原子層物質が一次元物性研究の新しいプラットフォームに――

|

| 東京大学 北陸先端科学技術大学院大学 大阪大学 科学技術振興機構(JST) |

二次元格子をひねって重ねると一次元超格子が出現

―― 二次元原子層物質が一次元物性研究の新しいプラットフォームに ――

【ポイント】

- シート状の原子層二枚を、特定の角度に向きをずらして重ねると、一方向に縞模様を持つ一次元モアレ超格子構造が形成できることを発見しました。

- 従来のモアレ超格子は原子層の構造と類似の二次元の周期性を持ちますが、本研究では、一次元の周期性しか持たない新しいコンセプトのモアレ超格子を提案・実証しました。

- モアレ超格子による原子層の性質の人工制御物性変調や、一次元性ならではの異方性の高い新奇物性研究の新しいプラットフォームになることが期待されます。また、素子応用に向けた研究の発展にも寄与することが期待されます。

二次元原子層WTe2のツイスト積層による一次元モアレ超格子の形成

| 東京大学 生産技術研究所の張 奕勁 助教と町田 友樹 教授らの研究グループは、北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアル・デバイス研究領域の大島 義文 教授および高村 由起子 教授の研究グループ、大阪大学大学院 理学研究科の越野 幹人 教授の研究グループと共同で、原子層物質(注1)の人工ツイスト二層構造(注2)において一次元の周期性を持つモアレ超格子(注3)が実現できることを明らかにしました。 本研究では、二テルル化タングステン(WTe2)の原子層二枚を使用し、それぞれの結晶方位に角度差(ツイスト角)を付けた状態で人工的に重ね合わせた構造(ツイスト二層構造)を作製し、透過型電子線顕微鏡(TEM)を用いて原子の配列パターンを直接観察しました。一般的にツイスト二層構造で出現するモアレ超格子内の原子配列パターンは二次元の周期性を持って変化しますが、本研究では特定のツイスト角において配列パターンの変化が一次元的になる、すなわち周期性が一方向のみになることを世界で初めて示しました(図1)。また、本モアレ超格子が従来のモアレ超格子とは異なる原理で形成されていることを理論的に突き止めました。一次元性による母物質の物性変調に伴う新奇物性探索の新しい舞台になることが期待されます。 |

図1:透過型電子線顕微鏡を用いたツイスト二層WTe2の原子像観察。

| (a)WTe2原子層の模式図。a軸方向とb軸方向で周期性が異なる。(b,c)WTe2原子層二枚をツイスト角62度(b)および58度(c)でツイスト積層させた構造。単独の原子層が持つ周期性と異なる一次元的な周期性が出現する。(d) 試料構造および実験の模式図。h-BNは試料の保護層。(e,f)ツイスト角62度(e)および58度(f)で作成したツイスト二層WTe2試料の原子像。白いスケールバーは10 nm(ナノメートル)。(g,h)62度(g)および58度(f)ツイスト試料の電子回折像。緑と茶色の点がそれぞれの原子層の構造の周期性を示す回折スポット。赤枠(e)と青枠(f)で示された回折スポットのペアがモアレ超格子の周期性を表す。どちらの場合も回折スポットのペアが平行に並んでいることから、モアレ超格子が一方向のみに周期性を持っていることがわかる。青いスケールバーは2 nm-1(ナノメートルインバース)。 |

【発表者コメント:張 奕勁助教の「もしかする未来」】

本研究は偶然の発見から始まりました。パワーポイントの上で結晶構造を二つ重ね、片方をぐるぐる回転させていたところ一瞬縞模様が見えたのがきっかけです。モアレ超格子の原子配列を実際に観察し、また、理論的にその起源と一次元性を示すことができました。カーボンナノチューブなどの一次元物質は低次元特有の現象を示しますが、その特性を残したまま大面積化することは困難でした。今回、ナノチューブよりも面積の大きい原子層物質を用いて一次元構造が作製できたので、今後は一次元性を反映した物性の探索を進めていきたいと思います。

【発表内容】

原子層物質の人工ツイスト積層構造技術は、現在の原子層物質を用いた基礎物性研究の中心的な技術の一つです。異なる原子層物質を積層する場合だけでなく、同一の原子層物質を積層する場合であっても、それぞれの結晶方位をずらして積層(ツイスト積層)すると、元の物質の持つ周期性よりも大きな周期性を持つモアレ超格子が出現します。モアレ超格子が出現することで、元の原子層物質の物性を大きく変調し、新奇物性を誘起することが可能になります。例えば、単層グラフェンをツイスト角1.05度でツイスト積層すると、低温で超伝導転移を誘起できることが知られています。一般的に、モアレ超格子の大きさはツイスト角の増加とともに小さくなるため、これまでの研究は低ツイスト角領域(0度付近)を中心に行われてきました。

この度、本研究チームは、原子層物質二テルル化タングステン(WTe2)を用いた研究から、高ツイスト角でもモアレ超格子が出現し、さらに、特定の角度(62度と58度付近の二点)では一次元的なモアレ構造が出現することを発見しました。WTe2の特徴は、結晶構造が異方的、すなわち、結晶方位によって周期の大きさが異なることです(図1a)。代表的な原子層物質であるグラフェンや二セレン化タングステン(WSe2)は等方的(物理的な性質が方向によって異ならないこと)な結晶構造を持っており、高ツイスト角ではモアレ超格子は出現しません。本研究では、透過型電子顕微鏡(TEM)を用いてツイスト二層WTe2の原子配列パターンを直接観察することで高ツイスト角領域における一次元モアレ超格子を実験的に示しました(図1c,d)。また、構造の周期性を示す電子回折パターン(注4)において、モアレ超格子の周期を示す回折スポットのペアが全て平行になるという特徴を観測しました(図1e,f)。

モアレ超格子の周期性は元の原子層の持つ周期性から説明できますが、従来のモデルでは高ツイスト角領域におけるモアレ超格子を説明できません。本研究では従来のモデルを拡張することで、高ツイスト角領域においてモアレ超格子が出現し、さらに、62度と58度付近でモアレ超格子が一次元になる、すなわち、周期性が一方向のみになることを理論的に示すことに成功しました(図2)。加えて、電子回折パターンのシミュレーションから、実験的に観測された回折スポットペアの特徴(図1e,f参照)が一次元性を示す証拠になっていることを理論的に示すことにも成功しました(図3)。また、一次元モアレ超格子の出現はWTe2に特異な現象ではなく、異方的な結晶構造を持つすべての原子層物質で起こりうる普遍的な現象であることも明らかになりました。

一次元的なモアレ超格子を形成することで、従来の二次元的なモアレ超格子で誘起された物性変調とは異なる変調効果が期待されます。従来、カーボンナノチューブなど一次元物質の持つ物性の研究や素子応用には、無数のチューブを配向させた膜の形成という技術的な障壁がありましたが、人工ツイスト積層構造の一次元モアレ超格子ではマイクロメートルスケールで一次元構造が広がるため、基礎研究のみならず素子応用に向けた研究の発展にも寄与することが期待されます。

図2:近似三角格子モデルを用いた一次元モアレ超格子の再現。

| (a)WTe2原子層の結晶構造。格子ベクトルa1、a2で囲われた長方形がユニットセル(周期一つ分の構造)。W原子とTe原子を区別せず原子位置に多少の動きを許容すると、格子ベクトルl1、l2で定義された三角格子(灰色点線)で近似できる。近似された格子は正三角形ではなく二等辺三角形になっている。(b)近似三角格子をツイスト積層した場合のモアレ超格子。一次元構造が再現されている。 |

図3:人工ツイスト二層WTe2の電子回折パターンのシミュレーション。

| 従来の低ツイスト角の場合と本研究における高ツイスト角の場合の比較。ベクトルb1、b2はそれぞれ格子ベクトルa1、a2(図2a参照)の周期を示す逆格子ベクトル。黒点と赤点がそれぞれの原子層に由来する原子回折スポット。黒矢印で示された解析スポットのペアがモアレ超格子の周期性(大きさおよび方向)を決定する。低ツイスト角の場合モアレ超格子の周期は様々な方向を向くため、二次元の超格子となる。一方62度と58度付近ではすべて平行になり一方向にしか周期性が存在しないため、一次元の超格子となる。 |

【発表者・研究者等情報】

張 奕勁 助教

町田 友樹 教授

大島 義文 教授

高村 由起子 教授

越野 幹人 教授

【論文情報】

| 雑誌名 | ACS Nano |

| 題名 | Intrinsic One-Dimensional Moiré Superlattice in Large-Angle Twisted Bilayer WTe2 |

| 著者名 | Xiaohan Yang, Yijin Zhang*, Limi Chen, Kohei Aso, Wataru Yamamori, Rai Moriya, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Takao Sasagawa, Naoto Nakatsuji, Mikito Koshino, Yukiko Yamada-Takamura, Yoshifumi Oshima & Tomoki Machida* |

| DOI | 10.1021/acsnano.4c17317 |

| URL | https://doi.org/10.1021/acsnano.4c17317 |

【研究助成】

本研究は、科学技術振興機構(JST) 戦略的創造研究推進事業 さきがけ「トポロジカル材料科学と革新的機能創出(研究総括:村上 修一)」研究領域における「極性二次元物質とそのヘテロ構造におけるバルク光起電力効果(JPMJPR20L5)」、さきがけ「新原理デバイス創成のためのナノマテリアル(研究総括:岩佐 義宏)」研究領域における「顕微分光による二次元物質デバイスの物性開拓(JPMJPR24H8)」、同 戦略的創造研究推進事業 CREST「原子・分子の自在配列・配向技術と分子システム機能(研究総括:君塚 信夫)」研究領域における「原子層のファンデルワールス自在配列とツイスト角度制御による物性の創発(JPMJCR20B4)」、日本学術振興会 科学研究費助成事業 学術変革領域(A)「2.5次元物質科学:社会変革に向けた物質科学のパラダイムシフト」(課題番号:JP21H05232, JP21H05233, JP21H05234, JP21H05235, JP21H05236)、および文部科学省 マテリアル先端リサーチインフラ事業(課題番号:JPMXP1223JI0033)の支援により実施されました。

【用語解説】

原子層物質とは、原子1個または数個分の厚みしかない層状の物質。原子間力で層間が弱く結合しており、二次元物質とも呼ばれる。層状構造を持つ単結晶から、スコッチテープなどの粘着性のテープを貼り付けて剥がすことで得られる(テープに付着している)、数ナノメートル以下まで薄くした二次元シート状の薄膜として作製する。代表例としてグラフェン、二硫化モリブデンなどが挙げられる。

原子層を二つ用意し、それぞれの結晶方位の間に相対的な角度差をつけて人工的に重ねた構造。

複数の原子層物質を重ねた際に出現する新たな周期構造。元の原子層物質の構造が持つ周期とは異なる周期性を持つ。

物質に電子線を照射した際に観察される干渉パターン。物質の構造の持つ対称性や周期性を反映したパターンが出現する。

令和7年3月28日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/03/28-1.html光電極の反応メカニズムを解明 ~光の強度変化で見えた新たな課題と可能性~

|

| 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 東京都公立大学法人 東京都立大学 国立大学法人東京科学大学 Swansea University |

光電極の反応メカニズムを解明

~光の強度変化で見えた新たな課題と可能性~

【ポイント】

- 周波数データの先進的解析により、水分解反応中の電子の動きを時間領域で可視化

- 電子と正孔の再結合過程を3種に分類し、電場と光の強さで変化するメカニズムを解明

- 反応のボトルネックとなる遅い反応過程を発見し、水分解反応の効率低下要因を特定

| 光電気化学的な水分解は、クリーンな水素を生成する有望な技術ですが、その効率は電子と正孔の再結合1によって大きく制限されています。この課題を克服するためには、電荷の分離と移動の特性を詳細に分析し、再結合のメカニズムを明確にすることが不可欠です。 今回、北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)張葉平特別研究員(日本学術振興会特別研究員PD)、東京都立大学(学長・大橋隆哉、東京都八王子市)都市環境科学研究科天野史章教授、Dr. Surya Pratap Singh、東京科学大学(旧・東京工業大学、理事長・大竹尚登、東京都目黒区)物質理工学院材料系宮内雅浩教授、山口晃助教、Dr. Yue Yang、Imperial College London (United Kingdom) Prof. Salvador Eslava、Ms. Mengya Yang、Dr. Junyi Cui、Prof. James R Durrant (Swansea University, United Kingdomと兼務)、Dr. Daniele Benettiの共同研究チームは、「光強度変調光電流分光法(IMPS)2」と「緩和時間分布(DRT)解析3」を組み合わせた新たな分析手法を適用し、光電極の動作環境下でのその場観察を行いました。その結果、これまで一つの現象として捉えられていた電子と正孔の再結合が、実は異なる3つの過程に分かれていることを明らかにしました。さらに、反応速度が遅い領域に未知の"サテライトピーク4"が存在することを発見し、これが電子移動や反応のボトルネックとなる可能性を示しました。本研究の成果は、光触媒や光電極材料の効率的な設計につながるものであり、2025年2月22日付けで「Journal of the American Chemical Society」誌に掲載されました。 |

【研究の背景】

光触媒は、太陽光というクリーンで無尽蔵なエネルギーを利用して水素を生成する技術として注目されています。しかし、実用化に向けた大きな課題のひとつが、「電子と正孔の再結合」です。これは、光によって励起された電子が、化学反応に利用される前に元の状態に戻ってしまう現象で、エネルギー変換の効率を大きく低下させます。従来の研究では、この再結合がどのように起こるのかを詳細に分析することが難しく、単純化したモデルで説明されることがほとんどでした。そこで、研究チームは、再結合過程には複数のメカニズムが混在する可能性があると考え、周波数ごとの電流の応答を時間ごとの変化として"見える化"する解析手法を適用することで、光照射下での電子や正孔の動的な過程を捉えその詳細を明らかにしました。

【研究の詳細】

本研究では、光触媒として広く研究されている酸化チタン(TiO2)を光電極の材料に用いて、水分解反応の動作環境における電子の動きを詳細に分析しました。まず、「光強度変調光電流分光法(IMPS)」を用いて、光の強さを周期的に変化させた際の電流の応答を測定し、光触媒内でどのようなプロセスが起こっているかを周波数ごとに測定しました。次に、「緩和時間分布(DRT)解析」を適用し、得られたデータを時間領域に変換することで、これまで1つのプロセスと考えられていた再結合過程が、実際には複数のプロセスに分かれていることを"見える化"することに成功しました。異なる光強度でIMPSを測定した結果、次の3つの異なる電位領域が存在することがわかりました。

(1) 高電位領域:光強度に依存せず、安定した電流応答を示す

(2) 中電位領域:光強度に強く影響される再結合プロセスが支配的

(3) 低電位領域:逆電子移動(BER)が発生し、光電流が抑制される

| 図 本研究で明らかにした、3つの電位領域における光触媒プロセスの緩和時間分布、およびそれに対応する半導体電極のバンド曲がり5モデル。電位領域ごとのバンド構造をもとに、異なる3種の再結合プロセス(OPR、EHR、BER)を分類することに成功した。 |

さらに、これらのメカニズムを半導体電極におけるバンド曲がりモデルと対応付けることで、これまで一括りにされていた「バルク再結合」を「過剰な光侵入による再結合(OPR)」と「過剰な正孔による再結合(EHR)」いう2種類に分類し、それぞれの特徴を明らかにしました。また、これまで観測されていなかった遅い反応過程が"サテライトピーク"として高電位領域に現れることを確認しました。このピークは光強度や反応条件によって変化し、特に表面の正孔密度によって再結合経路と競合する可能性が示唆されました。

【今後の展望】

本研究の成果により、光電気化学的な水分解反応のボトルネックとなる反応過程をより正確に特定できるようになりました。これにより、光触媒や半導体電極のさらなる高効率化に向けた新たな材料設計の指針が示されます。今後は、異なる材料や反応環境での適用を進めることで、実用化に向けた最適な設計戦略を提案していく予定です。光触媒および光電気化学的な水分解の性能向上により、水素エネルギーの普及が加速し、カーボンニュートラル社会の実現に貢献することが期待されます。

【論文情報】

| 掲載誌 | Journal of the American Chemical Society |

| 論文題目 | Analysis of TiO2 Photoanode Process Using Intensity Modulated Photocurrent Spectroscopy and Distribution of Relaxation Times |

| 著者 | Yohei Cho, Mengya Yang, Junyi Cui, Yue Yang, Surya Pratap Singh, Salvador Eslava, Daniele Benetti, James R Durrant, Akira Yamaguchi, Masahiro Miyauchi, and Fumiaki Amano |

| 掲載日 | 2025年2月22日 |

| DOI | https://doi.org/10.1021/jacs.4c17345 |

【研究資金】

本研究は、日本学術振興会 科学研究費助成事業「JP20H02525, JP21J21388, JP22KJ1272, JP23K26735, JP23K17953, JP24KJ1201, JP24H00463」、東京都立大学、東京工業大学物質・情報卓越教育院、英国工学・物理科学研究会議(EPSRC, Grant EP/S030727/1)、Imperial College Londonからの支援を受けたものです。

【受賞】

本研究は、光エネルギーの化学変換と太陽光エネルギーの有効利用、および人工光合成をテーマとする国際会議でOral Presentation Awardを受賞しています。

【用語説明】

光触媒や半導体電極が光を吸収すると電子と正孔(電子の抜けた穴)が生成される。これらの電荷が化学反応に利用される前に再び結びついて消失してしまう現象。再結合が起こると、エネルギーが熱や光として失われ、反応効率が低下するため、光触媒や半導体電極の性能を向上させるには、再結合を抑える必要がある。

光の強度をわずかに変化させ、そのときの周期的な電流応答を周波数ごとに測定することで、半導体電極内部の電子の動きを解析する手法。動作環境下の光電極をそのまま観察できる「オペランド分光法」の一種。一定の電位を保ったまま測定できるため、半導体内部の電場変動による測定誤差が少なく、光強度や電位の影響を精度よく観察できる。

周波数領域のデータを時間領域に変換することで、どの時間スケールで反応や再結合が起こっているかを特定する解析手法。事前に複雑な数理モデルを使う必要がなく、複数の反応過程を分離して評価できる。それぞれの反応過程がどのくらいの時間で進行するかを示す時定数を「緩和時間」と呼ぶ。

DRT解析の結果として、主な反応プロセスであるメインピークとは別に観測された新たなピーク。今回の研究では、IMPSの解析で初めてサテライトピークの存在を明確に捉え、それが再結合と競合する要因になりうることを明らかにした。

半導体電極の表面付近において、電荷の分布によってエネルギーバンド(電子が存在できるエネルギー準位の範囲)が曲がる現象。これは、外部から電場が加わったり、半導体が電解質と接触したりすることで生じる。バンド曲がりの状態によって、電子や正孔がどのように移動し、化学反応に寄与するかが決まる。本研究では、電位によってバンド曲がりを精密に制御することで、各状態に対応する再結合プロセスを明らかにした。

令和7年2月25日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/02/25-1.htmlナノマテリアル・デバイス研究領域の村田教授が応用物理学会第14回(2024年度)北陸・信越支部貢献賞を受賞

ナノマテリアル・デバイス研究領域の村田英幸教授が公益社団法人応用物理学会第14回(2024年度)北陸・信越支部貢献賞を受賞しました。

応用物理学会は、応用物理学および関連学術分野の研究の促進ならびに成果の普及に関する事業を行い、もって社会の発展に寄与することを目的として設立されました。

応用物理学会北陸・信越支部では、北陸・信越支部活動を通じて応用物理学の発展に顕著な貢献をなした会員に対して、その功績を称え、応用物理学会北陸・信越支部貢献賞を授与しています。

村田教授は、北陸・信越支部の運営と活性化、および有機電子デバイスに関する研究による応用物理学の発展に対する顕著な貢献が評価され、この度の受賞となりました。

※参考:応用物理学会北陸・信越支部

■受賞年月日

令和6年12月7日

■受賞にあたって一言

この度、北陸・信越支部貢献賞を授与していただいたことを大変光栄に存じます。ご推挙いただいた北陸・信越支部幹事の皆様に心から厚くお礼を申し上げます。応用物理学会北陸・信越支部は、新潟、長野、富山、石川、福井の地区幹事から構成され、応用物理学会の地方支部の中で独自に国際学会(EM-NANO)を主催している唯一の支部です。2013年に金沢で開催したEM-NANO2013で組織委員長を務めさせていただいたことは大変貴重な経験となりました。

支部主催の学術講演会では、電気・電子、システム、材料、半導体、光、計測、生物、情報工学など様々な学際分野に関連した発表が活発に行われています。学生の発表に対して教育的な観点からコメントや質問をしていただけるので、応用物理分野で学び始めた学生にとっては最適な発表の場と思います。支部の運営に携わってこられた先生方のご尽力に対して敬意を表すると共に、今後益々の支部のご発展を祈念いたします。

令和7年1月23日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2025/01/23-2.html学生の中嶋さんが日本顕微鏡学会第67回シンポジウムにおいて学生優秀ポスター賞を受賞

学生の中嶋まいさん(博士前期課程2年、ナノマテリアル・デバイス研究領域、大島研究室)が公益社団法人日本顕微鏡学会第67回シンポジウムにおいて学生優秀ポスター賞を受賞しました。

日本顕微鏡学会は顕微鏡学に関わる研究発表、知識の交換並びに社会との連絡連携の場となり、顕微鏡学の進歩発展を図り、もって社会および産業界に寄与することを目的として、電子顕微鏡(学)に関する理論、基礎的な研究を行うとともに、産業界、医学界、生物界における実際問題への応用研究も盛んに行っています。

同学会第67回シンポジウムは、『GXに貢献する顕微科学の未来』をメインテーマとして、令和6年11月2日~3日にかけて、北海道大学にて開催されました。

学生優秀ポスター賞は、顕微鏡技術(装置・手法)部門、医学・生物科学部門、材料・物質科学部門の各部門ごとに選考が行われ、優れたポスター発表を行った学生に授与されるものです。

※参考:日本顕微鏡学会第67回シンポジウム

■受賞年月日

令和6年11月2日

■研究題目、論文タイトル等

GaSeナノリボンの電子照射によるスイッチング動作の検証

■研究者、著者

中嶋まい、Limi Chen、麻生浩平、高村(山田)由起子、大島義文

■受賞対象となった研究の内容

GaSe(セレン化ガリウム)は光や電子に対して高い光伝導効果が知られている二次元材料であり、超小型スイッチングデバイスへの応用が期待されている。しかし、二次元材料の電子に対する応答を測定することは難しく、電子照射効果の影響は解明されていなかった。

本研究では、二次元材料の転写方法の改善と、独自に開発したその場電子顕微鏡観察法を行い、原子構造の観察をしながら電子照射下の電気伝導測定を行った。この結果、初めて電子照射量に対する電流の増加量(=応答率)を導くことができ、電子照射応答のメカニズムの解明に貢献した。

■受賞にあたって一言

この度は学生優秀ポスター賞を賜り、大変光栄に存じます。本研究の遂行にあたり、丁寧なご指導をしてくださった大島義文教授、高村(山田)由起子教授、および研究室の皆様に深くお礼申し上げます。今後も、二次元材料の物性研究を進めて参ります。

令和7年1月16日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2025/01/16-1.html量子グレードの高品質・高輝度蛍光ナノ粉末ダイヤモンド ~ナノダイヤモンド量子センサの性能向上で超高感度の測定が可能に~

|

| 岡山大学 量子科学技術研究開発機構 北陸先端科学技術大学院大学 筑波大学 |

量子グレードの高品質・高輝度蛍光ナノ粉末ダイヤモンド

~ナノダイヤモンド量子センサの性能向上で超高感度の測定が可能に~

【ポイント】

- 明るい蛍光イメージングとナノ量子計測法が利用可能な品質等級(量子グレード)を実現しました。

- 従来の蛍光ナノ粉末ダイヤモンド※1に比べて量子特性が10倍以上、温度感度が2桁向上しました。

- ナノダイヤモンド量子センサの性能を大幅に向上させた画期的な成果です。

- 細胞内やナノ電子デバイスの温度や磁場を超高感度で測定可能になることが期待されます。

| 岡山大学学術研究院環境生命自然科学学域(理)の藤原正澄研究教授、押味佳裕日本学術振興会特別研究員、同大大学院環境生命自然科学研究科の中島大夢大学院生、大学院自然科学研究科のマンディッチサラ大学院生、小林陽奈非常勤研究員(当時)は、住友電気工業株式会社の西林良樹主幹、寺本三記主席、辻拡和研究員、量子科学技術研究開発機構量子生命科学研究所の石綿整主任研究員、北陸先端科学技術大学院大学ナノマテリアル・デバイス研究領域の安東秀准教授、筑波大学システム情報系の鹿野豊教授らとの共同研究により、従来の10倍以上の優れた量子特性(量子コヒーレンス※2)を持つ高輝度の蛍光ナノ粉末ダイヤモンドを世界で初めて報告しました。この蛍光ナノ粉末ダイヤモンドは、住友電気工業株式会社との協力によって実現されたもので、高い蛍光輝度で蛍光イメージングが可能で、高品質な量子センサ特性を有しており、温度量子測定においても1桁以上の感度向上が確認されました。 本研究成果は、2024年12月16日に「ACS Nano」のオンライン先行版に掲載されました。蛍光ナノ粉末ダイヤモンドを用いた量子センシング※3技術は、近年注目を集めている超高感度ナノセンシング技術です。しかし、これまで高い蛍光輝度と様々な量子計測法を行うのに要求される品質等級(量子グレード)の両立は困難とされてきました。本研究により、ナノダイヤモンド量子センサの性能が大幅に向上され、細胞内やナノ電子デバイスの温度や磁場を超高感度で測定できると期待されます。 |

【現状】

蛍光ナノ粉末ダイヤモンドを用いた量子センシングは、ナノスケールでの温度、磁場、化学環境の変化を高感度に計測できる技術として、生命科学やナノテクノロジー分野で大きな注目を集めています。この技術は、細胞内の微小領域やデバイス内部の構造を精密に計測できることから、将来的には癌の超早期診断や極微量ウイルスの検出などの医療分野や、リチウムイオンバッテリーの状態モニタリングなどのスマートデバイス分野での応用が期待されています。しかし、量子センシングの性能は蛍光ナノ粉末ダイヤモンドの電子スピン特性に大きく依存しており、このスピン特性の向上が技術の成否を左右します。特に、従来の蛍光ナノダイヤモンドでは、蛍光強度とスピン特性の両立が難しく、測定感度が劣化するという課題がありました。

【研究成果の内容】

本研究では、蛍光ナノ粉末ダイヤモンド中のスピン不純物(孤立窒素原子や天然炭素に含まれる約1%の13C同位体)を大幅に減少させ、スピン純度を飛躍的に向上させることに成功しました。また、窒素空孔欠陥中心(NV中心)※4を高効率で生成するためのダイヤモンド成長法およびナノ粒子粉砕法を最適化し、含有されているNV中心が約1 ppm、孤立窒素が約30 ppm、13C同位体が0.01%以下に制御され、平均粒径277 nmの大きさを有するナノ粉末ダイヤモンドを作製しました。その結果、光検出磁気共鳴※5信号(ODMR)が著しく改善され、従来の蛍光ナノ粉末ダイヤモンドと比較して量子コヒーレンス時間が10倍以上延長されました。(図1)

図1:細胞内の量子グレード蛍光ナノ粉末ダイヤモンドとそのスピン特性

さらに、これらの蛍光ナノ粉末ダイヤモンドを細胞内に導入し、従来の蛍光ナノ粉末ダイヤモンドに比べてより高感度にODMR信号が検出できることを実証しました。また、バルク結晶のみで実現されていた量子計測法の1つである、超高感度温度測定法「サーマルエコー」も観測することに成功しました。これにより、従来のナノダイヤモンド温度量子センシングに比べて1桁以上感度が向上することを確認しました(図2)。ナノダイヤモンド量子センサの実用に道を開く画期的な成果です。

図2:サーマルエコー法による超高感度温度測定と従来に比べた測定感度の向上

【社会的な意義】

本研究は、生命科学やナノテクノロジー分野におけるナノスケールセンシング技術の大きな進展をもたらす可能性を秘めています。蛍光ナノ粉末ダイヤモンドは、優れた光安定性と生体適合性を持ち、既に一部で商用化が始まっている有望な蛍光イメージング材料です。ナノダイヤモンド量子センサの応用が進展すれば、癌などの超早期診断や極微量ウイルス検出といった新しい診断技術の開発が期待されます。また、ナノメートルからマイクロメートルの微小領域で温度や磁場を検出する技術は、リチウムイオンバッテリー内部の状態モニタリングなど、スマートデバイスの革新的な性能向上にも貢献すると期待されています。本研究を通じて量子センシング技術が進展することで、蛍光ナノ粉末ダイヤモンドのバイオ医療やスマート電子技術分野での幅広い商用化が期待されます。

【論文情報】

| 論文名 | Bright quantum-grade fluorescent nanodiamonds |

| 邦題名 | 「高輝度量子グレード蛍光ナノ粉末ダイヤモンド」 |

| 掲載紙 | ACS Nano |

| 著者 | Keisuke Oshimi, Hitoshi Ishiwata, Hiromu Nakashima, Sara Mandić, Hina Kobayashi, Minori Teramoto, Hirokazu Tsuji, Yoshiki Nishibayashi, Yutaka Shikano, Toshu An, Masazumi Fujiwara |

| DOI | 10.1021/acsnano.4c03424 |

| URL | https://doi.org/10.1021/acsnano.4c03424 |

【研究資金】

- 独立行政法人日本学術振興会「科学研究費助成事業」

‣基盤A・24H00406,研究代表:藤原正澄

‣基盤A・20H00335,研究代表:藤原正澄

‣国際共同研究強化(A)・20KK0317,研究代表:藤原正澄

‣特別研究員奨励費・23KJ1607,研究代表:押味佳裕 - 国立研究開発法人科学技術振興機構

「先端国際共同研究推進事業(ASPIRE)次世代のためのASPIRE」

(JPMJAP2339,研究代表:鹿野豊(筑波大学) - 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

「官民による若手研究者発掘支援事業」

(JPNP20004,研究代表:藤原正澄) - 国立研究開発法人日本医療研究開発機構「ムーンショット型研究開発事業」

(JP23zf0127004,研究代表:村上正晃(北海道大学)) - 国立研究開発法人科学技術振興機構 未来社会創造事業 「共通基盤」領域 本格研究

(JPMJMI21G1,研究代表:飯田琢也(大阪公立大学)) - 国立研究開発法人科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業さきがけ

(JPMJPR20M4,研究代表:鹿野豊(筑波大学)) - 国立研究開発法人科学技術振興機構 科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業

(JPMJFS2128, 研究代表:押味佳裕(岡山大学))

(JPMJFS2126, 研究代表:マンディッチサラ(岡山大学)) - 公益財団法人 山陽放送学術文化・スポーツ振興財団「研究助成」(研究代表:藤原正澄)

- 公益財団法人 旭硝子財団「研究助成」(研究代表:藤原正澄)

- 文部科学省「ナノテクノロジープラットフォーム」(JPMXP09F21OS0055)

- 国立研究開発法人科学技術振興機構 創発的研究支援事業

(JPMJFR224K,研究代表:石綿整(QST)) - 公益財団法人 村田学術振興・教育財団「研究助成」(研究代表:石綿整(QST))

【補足・用語説明】

ダイヤモンド中に存在する窒素欠陥中心によって赤い発光を示す、ナノメートルサイズのダイヤモンド粉末粒子。褪色がなく安定した蛍光を半永久的に示す蛍光材料。生体毒性も低く、バイオイメージングなどに利用されている。

量子力学において量子状態が外部からの影響を受けずに一貫性を保ちながら情報を保持できる性質。温度測定の場合、ダイヤモンド窒素欠陥中心の電子スピン状態が温度情報を感じることのできる時間であり、コヒーレンスが失われると温度測定の精度が低下する。

量子力学の原理に基づいてさまざまな物理量を超高感度に計測することができる。特に蛍光ナノ粉末ダイヤモンドでは、窒素欠陥中心が有する電子スピン状態を、量子力学の原理に基づいて操作・検出することで、さまざまな物理量(磁気・温度・電気)を超高感度に計測することができる。

ダイヤモンドの炭素格子中に含まれる結晶欠陥の1つ。窒素原子と隣接する空孔から構成され、緑色の光を吸収して赤い蛍光を示す。この蛍光は、光検出磁気共鳴を示し※5、これが磁場や温度によって影響されるため、蛍光を通したセンシングが可能。超高感度計測が可能な量子センサとして注目され、生体内での温度や磁場の計測、量子情報技術などで注目されている。

光検出を通して電子スピンとマイクロ波の共鳴を観測する手法。蛍光ナノ粉末ダイヤモンドの場合、2.87 GHz付近のマイクロ波を照射すると、電子スピン共鳴が生じ、それが蛍光輝度の減少に表れる。

令和6年12月23日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/12/23-1.html高分子ネットワークで人工光合成

高分子ネットワークで人工光合成

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)サスティナブルイノベーション研究領域の萩原礼奈大学院生(博士後期課程)、桶葭興資准教授、東京大学(総長・藤井輝夫、東京都文京区)大学院工学系研究科の吉田亮教授の研究グループは、人工光合成ゲルの研究について特集論文を発表しました。 |

これまでの人工光合成[用語解説1]の研究では、有機/無機にかかわらず様々な物質群の探索と電子移動の向上に注力されてきました。しかし、その反応が起こる液相では、分子集団としての振る舞いが無秩序のため、拡散律速によるエネルギー損失が問題でした。一方、実際の光合成を行う葉緑体では、その内部に在るチラコイド膜によって区画されたナノ空間があります。この膜上では複数の分子団の位置関係が絶妙に制御されており、化学反応場として必要不可欠です。このような空間制御を可能とするシステムとしてゲル相は有用であり、ハイドロゲル[用語解説2]の網目構造は高いポテンシャルを持ちます(図)。事実、光エネルギー捕集分子、電子伝達分子、触媒分子など複数の機能団に高分子の網目構造を精密に導入することで、能動的な電子輸送が可能となります。例えば、光エネルギーによる水の分解には、同時に複数の電子が輸送される必要があり、多数の酸化還元反応が伴います。この化学反応が起こる場に、刺激応答性高分子[用語解説3]の網目を導入することで、反応に伴った高分子の伸び縮みを利用することができます。これによって電子の能動輸送が実現します。実際、光エネルギーによって水を分解して酸素発生や水素発生するゲルシステムが提案されました。

この人工光合成ゲルは、外界からのエネルギーや物質の授受が可能な開放系マテリアルで、生物に倣った物質システムです。今後も、高分子ネットワークを活用した機能性材料の設計は、様々なエネルギー変換システムの構築など、持続可能な社会の実現に資するものと考えられます。

本成果は、2024年11月1日(英国時間)に科学雑誌「Chemical Communications」誌(RSC社)のオンライン版で公開されました。また、本研究は、日本学術振興会科研費 挑戦的研究(萌芽)(JP21K18998)の支援のもと行われました。

| 図:葉緑体にヒントを得た人工光合成ゲルの概念図。A. 葉緑体の内部では、チラコイド膜に4つのタンパク質が連携して酸化還元反応を起こし、電子伝達が達成されている。B. 水の可視光分解に必要な4つの機能団を高分子ネットワークに組み込んだ概念図。 |

【論文情報】

| 掲載誌 | Chemical Communications (The Royal Society of Chemistry) |

| 論文題目 | Bioinspired hydrogels: polymeric designs towards artificial photosynthesis |

| 著者 | Reina Hagiwara, Ryo Yoshida, Kosuke Okeyoshi* |

| DOI | 10.1039/d4cc04033c |

| 掲載日 | 2024年11月1日付、オンライン版(オープンアクセス) |

【関連論文】

精密な高分子設計による能動的電子輸送が終始可能に

-高分子が触手のように電子を授受-(2023.12.14 プレスリリース)

https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/12/14-1.html

高分子の"伸び縮み"で「人工光合成」を加速する!

-電子伝達を制御する高分子の相転移(2019.6.12 Academist Journal)

https://academist-cf.com/journal/?p=11128

高分子の相転移を利用した人工光合成に成功

-可視光エネルギーによる高効率な水素生成を達成-(2019.5.15 プレスリリース)

https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2019/05/15-1.html

【用語解説】

令和6年11月6日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/11/06-1.html高密度なイオン液体構造を持つ新高分子材料の創出

高密度なイオン液体構造を持つ新高分子材料の創出

ポイント

- バイオベース化合物であるポリフマル酸の高分子反応により、高密度にイオン液体構造を有する高分子化イオン液体の合成に成功しました。

- 作製したアノード型ハーフセルは、リチウムイオン二次電池における1Cにおいて297 mAhg-1、ナトリウムイオン二次電池において60 mAg-1で250 mAhg-1の放電容量を示しました。

- いずれの電池系も高い耐久性を示し、リチウムイオン二次電池では750サイクル後に80%、ナトリウムイオン二次電池においては200サイクル後に96%の容量維持率を示しました。

- 高密度イオン液体構造を有するバインダーは、リチウムイオン二次電池系の急速充放電能において適性を示し、5CにおいてPVDF系の約2倍の85 mAhg-1を示しました。

- また、同バインダーは、ナトリウムイオン二次電池のハードカーボン負極バインダーとして、ナトリウムイオンの負極における拡散を改善しつつ、PVDF系の約2倍の放電容量を発現させました。

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)物質化学フロンティア研究領域の松見紀佳教授、Amarshi Patra大学院生(博士後期課程)は、バイオベースポリマーであるポリフマル酸から高密度にイオン液体構造を有する新たな高分子化イオン液体を開発しました。開発した本高分子材料をリチウムイオン二次電池[*1]用グラファイト負極バインダーとして適用することにより、急速充放電能が促されました。また、ナトリウムイオン二次電池[*2]用ハードカーボン負極バインダーとして適用することにより、PVDFバインダー系の2倍の放電容量を観測しました。これらは、いずれも本バインダーが負極内における円滑な金属カチオンの拡散を促した結果です。また、構築した電池系はいずれも高い耐久性を示しました。 高分子化イオン液体は極めて多様な応用範囲を有する材料群であり、高密度なイオン液体構造を有する新材料の創出は、多様な分野における研究を活性化させる可能性を有しています。 |

【研究背景と内容】

今日、高分子化イオン液体は、各種エネルギーデバイス向けの材料や生医学用材料、センシング用材料、環境応答性材料、触媒の担持体等の広範な分野で、極めて活発に研究されている重要な機能性材料となっています。

本研究では、バイオベースポリマー[*4]であるポリフマル酸の高分子反応によって、高密度にイオン液体構造を有する新たな高分子化イオン液体を合成しました。また、得られた材料をリチウムイオン二次電池及びナトリウムイオン二次電池の負極バインダーとして適用しました。その結果、負極内の金属イオンの拡散が促進され、それぞれの電池系の特性の改善につながることを見出しました。

本高分子化イオン液体の合成においては(図1)、まずフマル酸[*3]エステルをAIBNを開始剤としてラジカル重合し、ポリフマル酸エステルを得ました。その後、ポリマーをKOH水溶液で100oCにおいて12時間処理し、透析を行うことでポリフマル酸を得ました。一方、アリルメチルイミダゾリウムクロリドをAmberlite樹脂によりイオン交換することで、アリルメチルイミダゾリウムヒドロキシドを調整し、これを常温でポリフマル酸と中和させることにより、高密度なイオン液体構造を有する高分子化イオン液体(PMAI)を合成しました。ポリマーの構造は、1H-、13C-NMR及びIR等により決定しました。

まず、本ポリマー(PMAI)のグラファイトとのコンポジット(PMAI/Gr)、ハードカーボンとのコンポジット(PMAI/HC)について、銅箔への接着性を引き剝がし試験により評価したところ、いずれの系もPVDFとのコンポジット系よりも大幅に改善された接着力を示しました。PMAI/Grは10.9 Nを要し、PMAI/HCは11.0 Nを要し、いずれもPVDF/Grの9.8 N、PVDF/HCの9.9 Nを上回りました。

次に、本ポリマー(PMAI)のリチウムイオン二次電池用負極バインダーとしての性能を評価しました。アノード型ハーフセル[*5]における電荷移動界面抵抗はPMAI/Grにおいて21.9Ωであり、PVDF/Gr系の125.9Ωを大幅に下回りました。これは、高密度なイオン液体構造が負極内におけるLiイオン拡散を促す結果と考えられます。また、PMAI/Gr系においてはSEI抵抗も11.08Ωと低く、PVDF/Gr系の29.97Ωよりも顕著に低いことがわかりました。(図2)。

さらにLi+拡散係数をインピーダンススペクトルにおける低周波数領域から解析したところ、PMAI/Gr系では1.03 x 10-10 cm2/s、PVDF/Grでは3.08 x 10-12 cm2/sとなり、前者において著しく低くなりました。結果として、作製したアノード型ハーフセル(図2)はリチウムイオン二次電池における1Cにおいて297 mAhg-1の放電容量を示し、750サイクル後に80%の容量維持率を示しました。また、本バインダー系は、急速充放電能において適性を示し、5CにおいてPVDF系の約2倍の85 mAhg-1を示しました。

本ポリマー(PMAI)のナトリウムイオン二次電池用負極バインダーとしての性能に関しても評価しました。アノード型ハーフセルにおける電荷移動界面抵抗はPMAI/HCにおいて31.38Ωであり、PVDF/HC系の83.09Ωを大幅に下回りました。さらにNa+拡散係数をインピーダンススペクトルにおける低周波数領域から解析したところ、PMAI/HC系では3.35 x 10-13 cm2/s、PVDF/HCでは1.01 x 10-13 cm2/sとなり、前者において3倍以上の拡散性を示しました。ナトリウムイオン二次電池の負極ハーフセルにおいて、60 mAg-1で250 mAhg-1の放電容量を示し、200サイクル後に96%の容量維持率を示しました。結果としてPVDF系の約2倍の放電容量を発現させました。

また、充放電後の負極をSEM観察したところ、PVDF系と比較して大幅に負極マトリックス上のクラックが少なく、安定化している様子が観察されました。(図3)

本成果は、Advanced Energy Materials(WILEY - VCH)(IF 24.4)のオンライン版に9月12日に掲載されました。

【今後の展開】

本高分子材料においては、種々なカチオン構造の改変が可能であり、さらなる高性能化につながると期待できます。

今後は、企業との共同研究(開発パートナー募集中、サンプル提供応相談)を通して、将来的な社会実装を目指します。(特許出願済み)。また、高耐久性リチウムイオン二次電池、ナトリウムイオン二次電池の普及を通して、社会の低炭素化に寄与する技術への展開が期待できます。

集電体への接着力が高く、高耐久性を促すバインダー材料として、広範な蓄電デバイスへの応用展開が期待されるほか、新たな高分子化イオン液体材料として、エネルギーデバイス以外の広範な分野における応用も期待できます。

図1.高密度高分子化イオン液体の合成法

図2.PMAI/Gr、PVDF/Gr系の充放電サイクル特性(リチウムイオン二次電池、負極型ハーフセル) (a) 1C(800サイクル)(b) 5C(1000 サイクル);SEI抵抗の電圧依存性(RSEI vs. V) (c)リチウム挿入反応中の電圧 (d)リチウム脱離反応中の電圧

図3.(a)(d) PMAI/HC、PVDF/HC 系の充放電前のSEM像;(b) PMAI/HC (e) PVDF/HC系の充放電後のTop View像;(c) PMAI/HC (f) PVDF/HCの充放電後の断面像

【論文情報】

| 雑誌名 | Advanced Energy Materials |

| 題目 | Densely Imidazolium Functionalized Water Soluble Poly(ionic liquid) Binder for Enhanced Performance of Carbon Anode in Lithium/Sodium-ion Batteries |

| 著者 | Amarshi Patra and Noriyoshi Matsumi* |

| 掲載日 | 2024年9月12日 |

| DOI | 10.1002/aenm.202403071 |

【用語説明】

電解質中のリチウムイオンが電気伝導を担う二次電池。従来型のニッケル水素型二次電池と比較して高電圧、高密度であり、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車に適用されている。

電解質中のナトリウムイオンが電気伝導を担う二次電池。従来型のリチウムイオン二次電池と比較して原料の調達の利便性やコスト性に優れることから、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車への適用が期待されている。

フマル酸は無水マレイン酸(バイオベース無水マレイン酸を含む)を原料として工業的に生産されるが、糖類に糸状菌を作用させて製造することも可能である。さらに、最近ではCO2を原料とした人工光合成によりフマル酸を生産する技術も脚光を浴びている。CO2もしくは糖類、バイオベース無水マレイン酸から誘導可能なフマル酸を用いた高付加価値な化成品の製造は、カーボンニュートラルへの貢献において魅力あるアプローチといえる。

生物資源由来の原料から合成される高分子材料の総称。低炭素化技術として、その利用の拡充が期待されている。

例えば、ナトリウムイオン二次電池の場合には、アノード極/電解質/Naの構成からなる半電池を意味する。

令和6年9月17日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/09/17-1.htmlダイヤモンド結晶中の色中心から飛び出す準粒子を発見

|

| 国立大学法人筑波大学 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 慶應義塾大学 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) |

ダイヤモンド結晶中の色中心から飛び出す準粒子を発見

電子と結晶格子の振動をまとめて一つの粒子とみなしたものをポーラロン準粒子と呼びます。色中心と呼ばれる不純物を導入したダイヤモンド結晶に超短パルスレーザー光を照射し、その反射率の変化を精密測定した結果、ポーラロンが色中心の周りに飛び出して協力しあうことを発見しました。

| ダイヤモンドの結晶中に不純物として窒素(Nitrogen)が存在すると、すぐ隣に炭素原子の抜け穴(空孔:Vacancy)ができることがあります。この窒素と空孔が対になったNitrogen- Vacancy(NV)中心はダイヤモンドの着色にも寄与し、色中心と呼ばれる格子欠陥となります。NV中心には周辺環境の温度や磁場の変化を極めて敏感に検知して量子状態が変わる特性があり、この特性を高空間分解能・高感度なセンサー機能として利用することが期待されています。NV中心の周りの結晶格子の歪み(ひずみ)により、NV中心の電子のエネルギー準位が分裂することが分かっていますが、電子と格子歪みの相互作用メカニズムなど詳細については、ほとんど解明されていませんでした。 本研究では、純度の高いダイヤモンド結晶の表面近傍に、密度を制御したNV中心を極めて薄いシート(ナノシート)状に導入しました。そのシートにパルスレーザーを照射し、ダイヤモンドの格子振動の様子を調べた結果、NV中心の密度が比較的低いにもかかわらず、格子振動の振幅が約13倍に増強されることが分かりました。そこで、量子力学に基づく計算手法(第一原理計算)でNV中心の周りの電荷状態を計算したところ、正負の電荷が偏った状態になっていることが分かりました。 電子と結晶格子の振動をまとめて一つの粒子とみなしたものをポーラロン準粒子と呼び、これにはいくつかのタイプがあります。ダイヤモンドでは、約70年前にフレーリッヒが提案したタイプは形成されないと考えられていましたが、今回の解析結果は、フレーリッヒ型のポーラロンがNV中心から飛び出してナノシート全体に広がっていることを示しています。本研究成果は、ポーラロンを利用したNV中心に基づく量子センシング技術の新たな戦略への道筋を開くものです。 |

【研究代表者】

筑波大学 数理物質系

長谷 宗明 教授

市川 卓人 大学院生(当時)

北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアル・デバイス研究領域

安 東秀 准教授

慶應義塾大学 電気情報工学科

ポール フォンス 教授

【研究の背景】

ダイヤモンドは炭素原子のみからなる結晶で、高い硬度や熱伝導率を持っています。その特性を生かし、研磨材や放熱材料などさまざまな分野で応用されています。

そして、最近注目されているのが量子センサー注1)としての働きです。ダイヤモンド中の不純物には窒素やホウ素などさまざまなものがあります。その中でも、不純物原子で置換された点欠陥注2)に電子や正孔が捕捉され発光を伴う種類のものは、ダイヤモンドを着色させるため「色中心」と呼ばれ、量子準位の変化で温度や電場を読み取る量子センサーとして用いられています。量子センサーの中でも、ダイヤモンドに導入した窒素―空孔(NV)中心注3)と呼ばれる複合欠陥を用いたセンサーは、高空間分解能・高感度を必要とする細胞内計測やデバイス評価装置のセンサーへの応用が期待されています。

NV中心の周りの炭素原子の格子にはヤーン・テラー効果注4)により歪みが生じていることが分かっており、この格子歪みに伴いNV中心の電子状態が分裂し、NV中心からの発光強度などに影響を与えることが知られています。しかし、その格子歪みに関しては、ポーラロン注5)の存在が示唆されるものの、電子と格子振動の相互作用の観点からは十分な解明がなされていませんでした。

【研究内容と成果】

本研究では、極めて不純物が少ない高品質のダイヤモンド結晶に窒素イオン(14N+)を4種類の線量(ドーズ)で注入することで、NV中心の密度を制御しながら表面近傍40ナノメートルの深さに導入し、そのナノシートにおける炭素原子の集団運動(格子振動:フォノン注6))の様子を調べました。

フェムト秒(1000兆分の1秒、fs)の時間だけ近赤外域の波長で瞬く超短パルスレーザー注7)を、NV中心を導入した高純度ダイヤモンド単結晶に照射し、ポンプ・プローブ分光法注8)によりダイヤモンド試料表面における反射率の変化を精密に計測しました。その結果、ポンプパルス照射直後(時間ゼロ)に見られる超高速に応答する電気・光学効果注9)の信号に加え、結晶中に発生した40テラヘルツ(1012 Hz)の極めて高い周波数を持つ位相がそろった格子振動を検出することに成功しました(図1)。さらにNV中心の密度を変化させて計測を行ったところ、14N+ドーズ量が1x1012/cm2のときに、格子振動の振幅(波形の縦軸方向の幅)が約13倍にも増強されることが分かりました(図2)。

通常の固体結晶では、格子欠陥を導入すると欠陥による格子振動の減衰が大きくなるため、格子振動の振幅は小さくなることが知られており、約13倍もの増強は固体物理学の範疇では説明できません。そこで第一原理計算注10)を用いて、NV中心の周りの電荷状態を計算したところ、正負の電荷が偏った状態になっていることが分かりました。これは、NV中心の周りに分極が発生しており、ヤーン・テラー効果によるポーラロンとは全く異なるフレーリッヒ型ポーラロン注11)がNV中心の周りに存在していることを示唆しています。また、約13倍もの格子振動の増強は、フレーリッヒ型ポーラロンがNV中心近傍から飛び出してナノシート全体に広がり、互いに協力し合っていることを示しています(図3)。一方、さらにドーズ量が増加すると、今度は欠陥による減衰により格子振動の振幅が小さくなることも分かりました(図2)。よって、ドーズ量が1x1012/cm2の時に増強と減衰がつり合い、最も協力現象が起こりやすいことが示されました。

【今後の展開】

本研究グループではこれまで、ダイヤモンド結晶にNV中心を人工的に導入し、ダイヤモンド結晶の反転対称性を破ることで、2次の非線形光学効果である第二高調波発生(SHG)が発現することを報告しました。SHGは結晶にレーザー光を照射した際に、そのレーザー周波数の2倍の周波数の光が発生する現象です。今回の成果は、これらの先行研究に基づいたものです。

今回明らかにした物理的メカニズムは、レーザーパルスの強い電場下で起こるNV中心近傍のフレーリッヒ相互作用による協力的ポーラロンの生成と、それによるダイヤモンド格子振動の増強を示唆しています。また、今回観測したダイヤモンドの格子振動は、固体材料の中で最も高い周波数を持っています。つまり、これらの結果は、40テラヘルツという極めて高い周波数の格子歪み場による電子と格子振動の相互作用(ポーラロン準粒子)を利用したNV中心に基づく量子センシング技術の開発に向けた新たな戦略への道筋を開くものと言えます。

【参考図】

図1 本研究で行なった実験の概要図

NV中心なし、およびNV中心ありのダイヤモンド試料で得られた時間分解反射率信号。挿入図はNV中心の局所構造(楕円)およびポンプ・プローブ分光法の概要を示している。挿入図中の紫色の球が窒素(Nitrogen)を、点線で描かれた円が空孔(Vacancy)を示す。ポンプパルスを照射したのち、プローブパルスを照射するまでの時間を遅延時間(単位はfs)と呼ぶ。

図2 実験で得られた位相がそろった格子振動信号のドーズ依存性

NV中心なし、および4種類の窒素イオン(14N+)のドーズ量におけるダイヤモンド試料の時間分解反射率変化信号。黒線は、位相がそろった格子振動の信号を減衰型の正弦波(sin関数)によりフィットした結果である。ドーズ量が1x1012 N+cm-2の時に、位相がそろった格子振動の振幅がNV中心なしの場合と比較して約13倍に増強されていることが分かった。

図3 NVダイヤモンドにおける協力的ポーラロニック描像の模式図

図中のτは、パルスレーザー(ポンプパルス)照射後の経過時間(単位はfs)を表す。(a) 励起前のNVダイヤモンドの電荷状態を示す。NV中心は負に帯電したNV-状態(赤色の電荷分布)と電荷が中和されたNV0状態(緑色の電荷分布)が混在し、それぞれは局在している。挿入図はイオン化ポテンシャルINVを示し、rはイオン半径である。 (b) 光励起により、NV中心はポンプ電場Epumpによってイオン化される。 (c) 光励起直後、電荷は強く非局在化され、NV中心間の距離にわたって広がり、非線形分極PNLを形成する。 (d) 非線形分極PNLによりコヒーレントな(位相のそろった)格子振動が駆動される。

【用語解説】

量子化したエネルギー準位や量子もつれなどの量子効果を利用して、磁場、電場、温度などの物理量を超高感度で計測する手法のこと。

結晶格子中に原子1個程度で存在する格子欠陥を指す。原子の抜け穴である空孔や不純物原子で置換された置換型欠陥などがある。

ダイヤモンドは炭素原子から構成される結晶だが、結晶中に不純物として窒素(Nitrogen)が存在すると、すぐ隣に炭素原子の抜け穴(空孔:Vacancy)ができることがある。この窒素と空孔が対になった「NV(Nitrogen-Vacancy)中心」は、ダイヤモンドの着色にも寄与する色中心と呼ばれる格子欠陥となる。NV中心には、周辺環境の温度や磁場の変化を極めて敏感に検知して量子状態が変わる特性があり、この特性をセンサー機能として利用することができる。このため、NV中心を持つダイヤモンドは「量子センサー」と呼ばれ、次世代の超高感度センサーとして注目されている。

固体中において、電子的に縮退した基底状態を持つ場合、結晶格子は変形する(歪ませる)ことによりエネルギーが低く安定な状態になる。このような効果をヤーン・テラー効果という。1937年にイギリスのハーマン・アーサー・ヤーンとハンガリーのエドワード・テラーにより提唱された。

結晶中の格子振動と電子が相互作用すると、結合して相互作用の衣を着た素励起である準粒子、すなわちポーラロンが生成される。ポーラロンの存在は1933年にロシアの物理学者レフ・ダヴィドヴィッチ・ランダウによって提案された。フレーリッヒが提案したタイプのポーラロン注11)はこれまで極性をもつ半導体や誘電体など(分極を有する材料)で報告されているが、ダイヤモンドは極性材料ではないため、フレーリッヒ型ポーラロンは観測されていなかった。

原子の集団振動を格子振動と呼ぶ。格子振動を量子化したものをフォノンと呼ぶ。

パルスレーザーの中でも特にパルス幅(時間幅)がフェムト秒以下の極めて短いレーザーのこと。光電場の振幅が極めて大きいため、2次や3次の非線形光学効果を引き起こすことができる。

強い励起パルス(ポンプパルス)により試料を励起し、時間遅延をおいて弱い探索パルス(プローブパルス)を照射し、プローブ光による反射率変化などから試料内部に励起された物質の応答を計測する手法のこと。

物質に電場を印可すると、その強度に応じて屈折率が変化する効果のこと。

「もっとも基本的な原理に基づく計算」という意味で、量子力学の基本法則に基づいた電子状態理論を用いて電子状態を解く計算手法である。物質の光学特性などの物性を求めることができる。

電子と縦波光学フォノンの間の相互作用をフレーリッヒ相互作用と呼ぶ。1954年にドイツの物理学者ヘルベルト・フレーリッヒにより提唱された。この相互作用により生じたポーラロンがフレーリッヒ型ポーラロンである。

【研究資金】

本研究は、科研費による研究プロジェクト(22H01151, 22J11423, 22KJ0409, 23K22422, 24K01286)、および科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業CREST「ダイヤモンドを用いた時空間極限量子センシング」(研究代表者:長谷 宗明)(JPMJCR1875)の一環として実施されました。

【掲載論文】

| 題名 | Cooperative dynamic polaronic picture of diamond color centers. (ダイヤモンド色中心の協力的な動的ポーラロニック描像) |

| 著者名 | T. Ichikawa, J. Guo, P. Fons, D. Prananto, T. An, and M. Hase |

| 掲載誌 | Nature Communications |

| 掲載日 | 2024年8月30日 |

| DOI | 10.1038/s41467-024-51366-x |

令和6年9月2日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/09/02-1.html大聖寺高等学校の生徒さんが来学

7月25日(木)、加賀市にある大聖寺高等学校の1年生36名の皆さんが来学し、3つの講義を受講しました。

1つ目は、サスティナブルイノベーション研究領域の小矢野幹夫教授による「『熱から発電、電気で熱を操る』近未来のテクノロジー『熱電変換技術』とは?」について、温度差によって電圧が発生する原理「ゼーベック効果」に関する説明があり、その後、生徒たちはこの原理を利用して動く熱電ミニカーを作り、より速く走らせることに熱心に取り組んでいました。

2つ目は、人間情報学研究領域の長谷川忍教授が「AIと人間の学習の違いを学ぼう」と題して、AIと人間の学習プロセスの共通点と違いについて解説し、生徒たちは長谷川研究室が作成したコンピュータゲームを通して、AIを学習させる方法を学びました。

3つ目は、創造社会デザイン研究領域の謝浩然准教授が「生成AIの仕組み」について、生徒たちからのリクエストに応じて画像を生成するなど実演を交えて説明しました。グループワークにおいて、生徒たちは「2050年の世界」をイメージして画像を生成し、その創作意図を発表しました。

続く施設見学では、ナノマテリアルテクノロジーセンターの透過電子顕微鏡や情報社会基盤研究センターの大規模並列計算機「KAGAYAKI」を興味深く見ていました。

今回の訪問が科学技術に興味を持つきっかけになれば幸いです。

小矢野教授の講義

「『熱から発電、電気で熱を操る』近未来の

テクノロジー『熱電変換技術』とは?」

長谷川教授の講義

「AIと人間の学習の違いを学ぼう」

謝准教授の講義

「生成AIの仕組み」

透過電子顕微鏡の見学

令和6年7月30日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2024/07/30-1.html