研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。夢のマイホームを細菌が手に入れたら・・・細菌の抗がん性能が劇的に向上することを発見

夢のマイホームを細菌が手に入れたら・・・

細菌の抗がん性能が劇的に向上することを発見

【ポイント】

- 水槽用ろ過材を使って細菌を培養すると細菌の薬剤耐性乳腺がんモデルマウスに対する抗がん活性と生体適合性が劇的に向上することを発見

- ろ過材に含まれる微量の光触媒(酸化チタン)が細菌の抗がん性能を高めることを発見

- 酸化チタンを内包した多孔質高分子複合材料を基材とするAUNの簡便な培養方法の樹立に成功

- 大動物を用いた安全性評価によってAUNの高い生体適合性を実証

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎教授と宮原 弥夏子大学院生(博士後期課程、JAIST SPRING研究員)らは、ろ過材を使って培養した細菌の薬剤耐性乳腺がんモデルマウスに対する抗がん活性と生体適合性が向上することを発見した。また、ろ過材に含まれる微量の光触媒(酸化チタン)が細菌の抗がん性能を高めるというメカニズムを見出したことで、酸化チタンを内包した多孔質高分子複合材料を基材とするAUNの簡便な培養方法の樹立に成功した。さらに、大動物を用いた安全性評価によってAUNの高い生体適合性を実証した。 |

【研究背景と内容】

人生で一番大きな買い物といえば、家を思い浮かべる方が多いだろう。もしこの夢のマイホーム(水槽用ろ過材)を細菌に与えてみると抗がん作用がどうなるのか、本研究は、そんな遊び心からスタートした。

アクアリウム愛好家の間では、金魚や熱帯魚の飼育における水槽内の水質浄化にろ過材を使用することが多い。ろ過材の役割とは、水質を汚染するアンモニアを分解する細菌の繁殖を助ける"住処(家)"を提供することであり、様々な形や種類のろ過材がペットショップ等で安価に入手することができる。なお、これまでろ過材を使用して培養した細菌を水質浄化以外の目的で利用されることは本研究を除いて未だかつて報告がない。

近年、低酸素状態の腫瘍内部で選択的に集積・生育・増殖が可能な細菌を利用したがん標的治療に注目が集まっている。都教授の研究グループは、腫瘍組織から強力な抗腫瘍作用のある複数の細菌[A-gyo(阿形)、UN-gyo(吽形)、AUN(阿吽)と命名]の単離に世界にさきがけて成功している[プレスリリース(阿吽の呼吸で癌を倒す!-灯台下暗し:最強の薬は腫瘍の中に隠されていた-)https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/05/08-1.html]。なかでもAUN(A-gyoとUN-gyoからなる複合細菌)は、様々ながん腫に対して高い抗腫瘍活性を示すことを見出している。将来の臨床試験を見据えて、当該複合細菌AUNの簡便な培養方法の構築が必要不可欠である。

本研究では、当該腫瘍内複合細菌AUNの抗がん性能を高めるべく、異なる表面構造を有する複数の多孔質ろ過材[セラミック、ガラス、麦飯石、ポリプロピレン(PP)]を使用した細菌培養を試みた。なお、AUNの培養には、構成細菌の一つであるUN-gyoが光合成細菌であるため、ハロゲンランプ等を用いる光照射が必須である。

各種ろ過材を用い、光照射下で培養したAUNを、薬剤耐性乳腺がん細胞株(EMT6/AR1)を背面に移植したマウスの尾静脈に投与したところ、セラミックス製ろ過材で培養したAUNが顕著な抗がん作用と有意なマウス生存率を示すことがわかった。一方、他のろ過材(麦飯石、ガラス、PP)で培養したAUNとろ過材を用いない従来のAUNでは、3日以内にマウスが死亡した。また、コントロール群(AUN未投与群)は経時的に明らかな腫瘍体積増加を示し、すべてのマウスが13日以内に死亡した。

材料表面上の材質や多孔質構造が、細菌の活動を含む細胞生理機能に影響を与えることがよく知られているものの、「いったい何故、セラミックス製ろ過材だけがAUNの抗がん作用や生体適合性を高めるのか」、本研究では、その謎の解明に迫った。

まず、4種類のろ過材の元素分析を行ったところ、無機材料で構成されるろ過材(セラミックス、麦飯石、ガラス)では、元素組成が良く似ており、主成分が二酸化ケイ素(SiO2)であることがわかった。一方、PP製のろ過材は91%割合のPPで構成されていた。また、セラミックス製のろ過材と麦飯石には、細菌やウイルスといった病原性微生物を排除するのによく利用される光触媒[酸化チタン(TiO2)]が微量に含まれていることがわかった。従って、「このTiO2がAUNの抗がん性能の向上に寄与しているのではないか」、という仮説を立てた。

本仮説を検証するために、TiO2を内包する多孔質のポリジメチルシロキサン(PDMS)(TiO2-PDMS)から成るろ過材を調製した。予想した通り、TiO2-PDMSろ過材を用いて培養したAUN(AUN@TiO2-PDMS)は、セラミックス製ろ過材を用いて培養したAUNと同様に単回投与で腫瘍が完全に消失した(図1A、1B)。比較対象として TiO2を含有していないPDMS 製の足場材料で培養した AUN では、2日以内にマウスが死亡することがわかった。一方、コントロール群(AUN未投与群)は腫瘍退縮や生存率の改善に全く効果が見られなかった。また、AUN@TiO2-PDMSの優れた抗がん作用により、マウスの生存率も有意に延長された(図1C)。以上の結果から、光触媒TiO2を内包した多孔質高分子複合材料によってAUNの抗がん性能を大幅に改善できることがわかった。

図1.AUN@TiO2-PDMSの抗腫瘍効果に係る写真(腫瘍が完全消失)(A)、

図1.AUN@TiO2-PDMSの抗腫瘍効果に係る写真(腫瘍が完全消失)(A)、

腫瘍体積の経時変化(B)、ならびにマウス生存率(C)。

次に、何故、TiO2-PDMS複合材料がAUNの治療機能を向上できるのか、そのメカニズムを明らかにするために各種ろ過材でAUNを培養した後の細菌濃度を比較検証した(図2A)。この結果、TiO2-PDMSは、5日間培養した後のAUNの濃度を有意に減少させた。実際、TiO2を含有する3種類のろ過材(TiO2-PDMS、セラミックス製ろ過材、麦飯石)は、ハロゲンランプの光を3時間照射したところ細菌を弱体化させる効果のある活性酸素種(ROS)を検出した(図2B)。以上の結果をまとめると、光照射したTiO2-PDMS複合材料から発生するROSは、AUNの生体機能に影響を与えるため、毒性の低減化を引き起こしていると考えられる。

図2. 各種ろ過材で培養した5日後の細菌濃度(A)と各種ろ過材から発生したROS(B)

図2. 各種ろ過材で培養した5日後の細菌濃度(A)と各種ろ過材から発生したROS(B)

次に、このようなAUNの高い抗腫瘍メカニズムを解析するために定量的ポリメラーゼ連鎖反応(qPCR)アッセイ、フローサイトメトリー解析、および免疫組織化学(IHC)染色を用いてAUN@TiO2-PDMSを静脈内投与した24時間後の固形腫瘍内の免疫細胞やサイトカインの挙動を調査した。この結果、AUN@TiO2-PDMSを投与すると腫瘍内の炎症性サイトカインTNF-αが増加し、T細胞、NK細胞、およびマクロファージが活性化されることが明らかになった(図3A、3B)。また、ヘマトキシリンとエオシン(H&E)染色では、非治療群と比較して、AUN@TiO2-PDMSの強力な抗がん効果による腫瘍組織の破壊も確認された(図3C)。さらに、AUN@TiO2-PDMS投与後の腫瘍切片におけるアポトーシスマーカー(カスパーゼ-3および末端デオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ[TdT]を介した2'-デオキシウリジン、5'-三リン酸[dUTP]ニックエンドラベリング[TUNEL])およびTNF-α染色により、腫瘍内では大規模なアポトーシスが発現しており、強い炎症反応が誘発されていることもわかった(図3C)。以上の結果より当該薬効メカニズムを図3Dにまとめる。最後に、大型動物モデル(ビーグル犬)を用いたAUN@TiO2-PDMSの安全性評価(血液学的、組織学的検査)を実施したところ、複合細菌AUN投与による重篤な副作用は無いことがわかった。

図3. 免疫細胞と炎症系サイトカインの発現挙動に係るqPCRの結果(A)と

図3. 免疫細胞と炎症系サイトカインの発現挙動に係るqPCRの結果(A)と

フローサイトメトリーの結果(B)、ならびに組織学的染色の結果(C)。(D)薬効メカニズム。

本研究は、将来の悪性乳癌の臨床治療に向けて光触媒を内包したろ過材がAUNの機能増強のための有望な材料の一つに成り得ると期待している。

本成果は、2024年10月7日に生物・化学系のトップジャーナル「Chemical Engineering Journal」誌(エルゼビア社発行)のオンライン版に掲載された。なお、本研究は、文部科学省科研費 基盤研究(A)(23H00551)、文部科学省科研費 挑戦的研究(開拓)(22K18440)、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 研究成果最適展開支援プログラム (A-STEP)(JPMJTR22U1)、JST次世代研究者挑戦的研究プログラム(未来創造イノベーション研究者支援プログラム)(JPMJSP2102)、公益財団法人発酵研究所、公益財団法人上原記念生命科学財団、ならびに本学超越バイオメディカルDX研究拠点、本学生体機能・感覚研究センターの支援のもと行われたものである。

【論文情報】

| 掲載誌 | Chemical Engineering Journal(エルゼビア社発行) |

| 論文題目 | Photocatalytic scaffolds enhance anticancer performances of bacterial consortium AUN |

| 著者 | Mikako Miyahara, Yuki Doi, Naoki Takaya, Eijiro Miyako* |

| 掲載日 | 2024年10月7日にオンライン版に掲載 |

| DOI | https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.156378 |

令和6年10月9日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/10/09-1.htmlがんを欺くためのがん細胞の顔をしたナノ粒子の開発に成功 -マウス体内のがんを高感度検出・効果的治療が可能に!-

がんを欺くためのがん細胞の顔をしたナノ粒子の開発に成功

-マウス体内のがんを高感度検出・効果的治療が可能に!-

【ポイント】

- カーボンナノホーンにがん細胞成分と抗がん剤を吸着させた複合体の作製に成功

- 当該ナノ粒子の高い血中滞留性、腫瘍内浸潤作用、EPR効果により腫瘍に集積し、マウスに移植したがんの可視化と、免疫賦活化作用、抗がん作用、光熱変換によるがん治療が可能であることを実証

- 当該ナノ粒子と近赤外光を組み合わせた新たながん診断・治療技術の創出に期待

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎准教授らは、カーボンナノホーン*1表面にがん細胞成分と抗がん剤を被覆したナノ粒子の作製に成功した(図1)。得られたナノ粒子は、ナノ粒子特有のEPR効果*2のみならず、がん細胞成分に由来する血中滞留性、腫瘍標的能によって、大腸がんを移植したマウス体内の腫瘍内に効果的に集積し、がん細胞成分に由来する免疫賦活化効果と抗がん剤に由来する薬効に加え、生体透過性の高い近赤外レーザー光*3により、がん患部の可視化と光熱変換による多次元的な治療が可能であることを実証した。さらに、マウスを用いた生体適合性試験などを行い、いずれの検査からもナノ粒子が生体に与える影響は極めて少ないことがわかった。当該ナノ粒子と近赤外レーザー光を組み合わせた新たながん診断・治療技術の創出が期待される。 |

【研究背景と内容】

ナノ炭素材料の一つであるカーボンナノホーン(CNH)は、高い生体適合性と優れた物理化学的特性を有することが知られており、とりわけバイオメディカル分野で大きな注目を集めている。都准教授は、CNHが生体透過性の高い波長領域(650~1100 nm)のレーザー光により容易に発熱する特性(光発熱特性)を世界に先駆けて発見し、当該光発熱特性を活用したがん診断・治療技術の開発を推進している[例えば、Nature Communications 11, 4117 (2020).]。

CNHは、そのまま水などに分散させようとすると、分子間の強い相互作用により、粒状に凝集してしまう。CNHの光発熱特性を発揮させるためには、この凝集状態を解消しCNHを溶媒中にナノレベルで分散させる必要がある。従来法としては、ポリエチレングリコール(PEG)などの水溶性ポリマーをCNH表面に化学的に被覆することで水中分散性を改善させる手法がある。しかし、PEG修飾したナノ粒子を繰り返し投与した際、2回目投与時において、従来の高い血中滞留性が損なわれ、血中から速やかに消失するという現象[Accelerated blood clearance(ABC)現象]が報告されているだけでなく、PEGそのものが重篤なアレルギー反応を引き起こす可能性があるため、代替材料の開発が急務となっている。

がん細胞は、免疫細胞からの攻撃回避のために特殊な細胞膜機能を有している。また、堅牢な腫瘍構造を維持するために、がん細胞同士の癒着・親和性を高めることが可能となる特別な細胞膜成分で構成されている。さらに、がん細胞内の構成成分(遺伝子やタンパク質など)には免疫活性を高める効果があることが知られている。そこで本研究グループは、これらのがん細胞成分(細胞膜、遺伝子、タンパク質など)をCNHに搭載することができれば、CNHのマウス体内における血中滞留性、腫瘍内浸潤性、免疫活性などを高めることができるのではないかと考え、研究をスタートさせた。より具体的には、がん細胞成分と抗がん剤を被覆したCNHをがん患部に同時に送り込むことで、がん細胞成分に由来する上記の血中滞留効果、腫瘍内浸潤作用、免疫賦活化能に加え、抗がん剤に由来する薬効と共に、生体透過性の高い近赤外レーザー光を用いることで、患部の可視化やCNHに由来する光熱変換を利用した、新たながんの診断や治療の実現を目指した。

当該目標を達成するために、今回開発した技術では、簡便な超音波照射によってがん細胞成分をCNH表面に吸着させることで、CNHを水溶液中に分散できるようにした。また、がん細胞成分を活用することで、水に不溶な抗がん剤[パクリタキセル(PTX)]もCNH表面に同時に被覆することに成功した(図1)。この方法で作製したがん細胞成分-PTX-CNH複合体は、30日以上の粒径安定性を有していること、細胞に対し高い膜浸透性を有し抗がん作用を発現すること、近赤外レーザー光照射により発熱が起こることが確認できたため、がん患部の可視化と治療効果について試験を行った。なお、がん患部の可視化には、がん診断に利用可能な近赤外蛍光色素[インドシアニングリーン(ICG)]をがん細胞成分と共にCNH表面に結合させたナノ粒子(がん細胞成分-ICG-CNH複合体)を利用した。

大腸がんを移植して約10日後のマウスに、当該がん細胞成分-ICG-PTX-CNH複合体を尾静脈から投与し、24時間後に740~790 nmの近赤外光を当てたところ、がん患部が蛍光を発している画像が得られた(図2A)。また、当該ナノ粒子が、非イオン性のポリエトキシ化界面活性剤(クレモフォールEL)で被覆した従来型の水溶性ポリマーで被覆したCNH(CRE-ICG-CNH複合体)に比較して、がん組織に効果的に取り込まれていることが分かった(図2A)。そこで、当該ナノ粒子(がん細胞成分-PTX-CNH複合体)が集積した患部に対して808 nmの近赤外レーザー光を照射したところ、がん細胞成分に由来する血中滞留効果、腫瘍内浸潤作用、免疫賦活化能と抗がん剤に由来する薬効に加え、CNHの光熱変換による効果で2日後には、がんを完全に消失させることに成功した(図2B)。

一方、腫瘍内における薬効メカニズムを組織学的評価により調査したところ、とりわけレーザー照射したがん細胞成分-PTX-CNH複合体において細胞障害性の高いT細胞やナチュラルキラー細胞などの免疫細胞が活性化されていることが明らかとなった。

さらに、がん細胞成分-PTX-CNH複合体をマウスの静脈から投与し、生体適合性を血液検査(1週間調査)と体重測定(約1ヵ月調査)により評価したが、いずれの項目でもがん細胞成分-PTX-CNH複合体が生体に与える影響は極めて少ないことがわかった。

これらの成果は、今回開発したがん細胞成分のナノ粒子コーティング技術が、革新的がん診断・治療法の基礎に成り得ることを示すだけでなく、ナノテクノロジーや光学といった幅広い研究領域における材料設計の技術基盤として貢献することを十分期待させるものである。

本成果は、2024年8月19日に生物・化学系のトップジャーナル「Small Science」誌(Wiley発行)のオンライン版に掲載された。なお、本研究は、文部科学省科研費 基盤研究(A)(23H00551)、文部科学省科研費 挑戦的研究(開拓)(22K18440)、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 研究成果最適展開支援プログラム (A-STEP)(JPMJTR22U1)、公益財団法人発酵研究所、公益財団法人上原記念生命科学財団、ならびに本学超越バイオメディカルDX研究拠点、本学生体機能・感覚研究センターの支援のもと行われたものである。

図1.がん細胞成分を被覆したナノ粒子の作製と本研究の概念。

図1.がん細胞成分を被覆したナノ粒子の作製と本研究の概念。

CNH: カーボンナノホーン、PTX: パクリタキセル。

図2. ナノ粒子をがん患部に集積・可視化(A)し、光照射によりがんを治療(B)

図2. ナノ粒子をがん患部に集積・可視化(A)し、光照射によりがんを治療(B)

(赤色の囲いは腫瘍の位置を示している)。

【論文情報】

| 掲載誌 | Small Science |

| 論文題目 | Biomimetic functional nanocomplexes for photothermal cancer chemo-immunotheranostics |

| 著者 | Nina Sang, Yun Qi, Shun Nishimura, Eijiro Miyako* |

| 掲載日 | 2024年8月19日にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1002/smsc.202400324 |

【用語説明】

飯島澄男博士らのグループが1998年に発見したカーボンナノチューブの一種。直径は2~5 nm、長さ40~50 nmで不規則な形状を持つ。数千本が寄り集まって直径100 nm程度の球形集合体を形成している。とりわけ、薬品の輸送用担体として期待されており、バイオメディカル分野で注目を集めている。

100 nm以下のサイズに粒径が制御された微粒子は、正常組織へは漏れ出さず、腫瘍血管からのみ、がん組織に到達して患部に集積させることが可能である。これをEPR効果(Enhanced Permeation and Retention Effect)という。

レーザーとは、光を増幅して放射するレーザー装置、またはその光のことである。レーザー光は指向性や収束性に優れており、発生する光の波長を一定に保つことができる。とくに700~1100 nmの近赤外領域の波長の光は生体透過性が高いことが知られている。

令和6年8月22日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/08/22-1.html学生の福田さんとJANCHAIさんがPESI2024においてBest Poster Paper Awardを受賞

学生の福田雄太さん(博士後期課程1年、物質化学フロンティア研究領域、山口政之研究室)とJANCHAI, Khunanyaさん(博士後期課程3年、物質化学フロンティア研究領域、山口政之研究室)が、Polymer Engineering & Science International 2024(PESI2024)において、Best Poster Paper Awardを受賞しました。

PESI2024は、令和6年7月21日~25日にかけて東京工業大学にて開催された高分子加工に関する国際会議です。同会議では、高分子工学および高分子科学の様々な研究分野から国際的な研究コミュニティーが集まり、高分子材料、技術、方法論に関わる最新の研究成果について議論が行われました。

※参考:PESI2024

■受賞年月日

令和6年7月24日

【福田雄太さん】

■研究題目、論文タイトル等

Structure control of polypropylene extrudate by addition of hydrogenated poly(dicyclopentadiene)

■研究者、著者

Yuta Fukuda, Masayuki Yamaguchi

■受賞対象となった研究の内容

ポリプロピレン押出物にはクロスハッチ構造と呼ばれる構造が常に存在し、そのために固体物性の低下を招いている。この研究では、ポリプロピレンと溶融状態で相溶する異種ポリマーを添加することで、クロスハッチ構造の形成を抑制できることを明らかにした。

■受賞にあたって一言

この度はPolymer Engineering & Science international 2024においてポスター賞を受賞でき、大変うれしく思っています。日頃から熱心な指導をしてくださる山口政之教授、そして研究室のメンバーに心から感謝します。

【JANCHAI, Khunanyaさん】

■研究題目、論文タイトル等

Effect of the addition of low-density polyethylene on the rheological properties and crystallization behaviors under shear flow for polypropylene

■研究者、著者

Khunanya Janchai, Masayuki Yamaguchi

■受賞対象となった研究の内容

低密度ポリエチレンを添加することで、ポリプロピレンの流動誘起結晶化が顕著になることを明らかにした研究内容である。その結果、ポリプロピレン分子鎖の配向度が高くなり、剛性向上も期待できる。

■受賞にあたって一言

I am deeply pleased and honored to receive the BEST POSTER PAPER AWARD. I get the benefits of attending a conference to learn, develop my research skills, and have the chance to get feedback from experts on my work. I would like to express my sincere gratitude to my supervisor, Professor Masayuki Yamaguchi, who gave me invaluable advice, continuous support, and the excellent opportunity to join this conference. Also, I'd like to express my sincere thanks to the laboratory members for their good cooperation. This recognition is a significant milestone in my educational journey and a testament to my hard work and dedication to my studies. Thank you for recognizing my efforts and the potential you see in me. This honor will undoubtedly be a motivator for my future academic pursuits and a cherished accolade in my educational career.

令和6年8月19日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2024/08/19-1.htmlナトリウムイオン2次電池に高性能・高耐久性を付与する高官能基密度バイオベースバインダーを開発

ナトリウムイオン2次電池に高性能・高耐久性を付与する

高官能基密度バイオベースバインダーを開発

ポイント

- バイオベース化合物であるフマル酸エステルを原料とする高官能基密度バインダー(ポリフマル酸)を合成して、ナトリウムイオン2次電池におけるハードカーボン負極のバインダーとして適用した。

- ポリフマル酸/ハードカーボン系は、12.5 Nと基盤からの高い引きはがし力を要し、ポリアクリル酸/ハードカーボン系(11.5 N)、PVDF/ハードカーボン系(9.8 N)よりも吸着力が顕著に高かった。

- ポリフマル酸/ハードカーボン系を負極としたナトリウムイオン2次電池は、ポリアクリル酸/ハードカーボン系、PVDF/ハードカーボン系のいずれと比較しても放電容量、耐久性、レート特性等において優れていた。また、他系とは異なり、充放電後の負極はクラック形成や集電体からの剥離を示さなかった。

- 集電体への接着力が高く、高耐久性を促すバインダー材料として、ナトリウムイオン2次電池のみならず広範な蓄電デバイスへの応用展開が期待される。

| 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・寺野稔、石川県能美市)の先端科学技術研究科 松見紀佳教授(物質化学フロンティア研究領域)、Amarshi Patra大学院生(博士後期課程)は、ナトリウムイオン2次電池*1の耐久性を大幅に高めつつ、高耐久性を促すバイオベース負極バインダーの開発に成功した。 |

【研究背景と内容】

今日、リチウムイオン2次電池との比較において、資源調達の利便性やコスト性に優れるナトリウムイオン2次電池の研究開発が国内外において活発に進められている。ハードカーボン負極に用いられるバインダーとしては、PVDFのほかポリアクリル酸誘導体、カルボキシメチルセルロース塩等が挙げられるが、特にナトリウムイオンの電極内における低い拡散性に対処するため、イオン拡散に優位な特性を有するバインダー開発が求められる。

従来型のポリアクリル酸の場合には、高分子主鎖において炭素原子ひとつおきに官能基としてのカルボン酸を有しているが、ポリフマル酸においては、主鎖を構成するすべての炭素原子上にカルボン酸を有し、高官能基密度高分子となっている。このようなポリフマル酸の構造的特質は、多点相互作用による集電体へのより強固な接着を促すとともに、高密度なイオンホッピングサイトによる高い金属カチオン拡散性をもたらすと期待できる。

加えて、フマル酸*2はバイオベース化合物であり、バイオベースポリマー*3としてのポリフマル酸の広範な活用は低炭素化技術としても魅力的である。フマル酸エステルのラジカル重合によるポリフマル酸エステルの加水分解において、ポリフマル酸を得た(図1)。ポリフマル酸の合成に関しては1984年に大津らが重合法を報告したが、電池研究への適用研究は行われていなかった。

本研究では、ハードカーボン、カーボンブラック(Super P)、ポリフマル酸から水系スラリーを作製し、銅箔上にコーティング、乾燥後負極とした。1.0M NaClO4 in EC: PC = 1:1 (v/v)を電解液としてアノード型ハーフセル*4を構築し、各種電気化学評価及び電池評価を行った。

電気化学評価に先立ち、基盤からの引きはがし力評価を行ったところ、ポリフマル酸/ハードカーボン系は、12.5 Nと基盤からの高い引きはがし力を要し、ポリアクリル酸/ハードカーボン系(11.5 N)、PVDF/ハードカーボン系(9.8 N)よりも吸着力が顕著に高かった(図2)。

また、充放電試験においては、上記のアノード型ハーフセルは30 mAg-1及び60 mAg-1の電流密度において、それぞれ288 mAhg-1及び254 mAhg-1の放電容量を示し、PVDF系やポリアクリル酸系と比較して顕著に優れた性能を示した(図3)。また、長期サイクル耐久性においても優れていた。さらに、負極におけるナトリウムイオン拡散係数はポリフマル酸/ハードカーボン系では1.90x10-13 cm2/s、ポリアクリル酸/ハードカーボン系では1.75x10-13cm2/s、PVDF/ハードカーボン系では8.88x10-14 cm2/sであった。

充放電後の負極をSEMによる断面像から観察したところ、ポリフマル酸/ハードカーボン系では、他系(ポリアクリル酸/ハードカーボン系、PVDF/ハードカーボン系)とは異なり、系内におけるクラック形成や集電体からの剥離が認められなかったことから、大幅に耐久性が改善されていることが示された(図4)。充放電後の負極のXPSスペクトルにおいては、ポリフマル酸系ではバインダー由来の高濃度の酸素原子の含有が観測されることに加え(図4)、Na2CO3、Na2O、NaCl等の無機成分も他のバインダー系よりも多く含まれ、ナトリウムイオンの高速な拡散に寄与しつつ電解液の更なる分解を抑制していると考えられる。

本成果は、Journal of Materials Chemistry A(英国王立化学会)(IF 11.9)オンライン版に5月10日(英国時間)に掲載された。また、Cover ArtのOutside Back Coverとしての採用も内定している。

【今後の展開】

本高分子材料においては種々の高分子反応等による様々な構造の改変が可能であり、さらなる高性能化につながると期待できる。

今後は、企業との共同研究(開発パートナー募集中、サンプル提供応相談)を通して将来的な社会実装を目指す(特許出願済み)。高耐久性ナトリウムイオン2次電池の普及を通して社会の低炭素化に寄与する技術への展開を期待したい。

集電体への接着力が高く、高耐久性を促すバインダー材料として、ナトリウムイオン2次電池のみならず広範な蓄電デバイスへの応用展開が期待される。

図1.ポリフマル酸の合成スキーム

図2.各バインダー系における引きはがし試験

図3.各バインダー系における負極型ハーフセルの充放電サイクル特性

図4.各バインダー系における充放電後の各負極のXPS(C1s)スペクトル及びSEM断面像

【論文情報】

| 雑誌名 | Journal of Materials Chemistry A |

| 題目 | Water Soluble Densely Functionalized Poly(hydroxycarbonylmethylene) Binder for Higher-Performance Hard Carbon Anode-based Sodium-ion Batteries |

| 著者 | Amarshi Patra and Noriyoshi Matsumi* |

| 掲載日 | 2024年5月10日 |

| DOI | 10.1039/D4TA00285G |

【用語説明】

電解質中のナトリウムイオンが電気伝導を担う2次電池。従来型のリチウムイオン2次電池と比較して原料の調達の利便性やコスト性に優れることから、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車への適用が期待されている。

フマル酸は無水マレイン酸(バイオベース無水マレイン酸を含む)を原料として工業的に生産されるが、糖類に糸状菌を作用させて製造することも可能である。さらに、最近ではCO2を原料とした人工光合成によりフマル酸を生産する技術も脚光を浴びている。CO2もしくは糖類、バイオベース無水マレイン酸から誘導可能なフマル酸を用いた高付加価値な化成品の製造は、カーボンニュートラルへの貢献において魅力あるアプローチといえる。

生物資源由来の原料から合成される高分子材料の総称。低炭素化技術として、その利用の拡充が期待されている。

ナトリウムイオン2次電池の場合には、アノード極/電解質/Naの構成からなる半電池を意味する。

令和6年5月20日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/05/20-1.html学生の福田さんがANTEC2024においてStudent Poster Winnerを受賞

学生の福田雄太さん(博士前期課程2年、物質化学フロンティア研究領域、山口研究室)がAnnual Technical Conference (ANTEC2024)においてStudent Poster Winnerを受賞しました。

ANTEC2024は、国際的なプラスチック技術者協会であるSociety of Plastics Engineers(SPE)が主催し、3月4日~7日にかけて米国セントルイスにて開催された国際会議であり、当該分野では世界で最も大きな学会です。

同会議はプラスチックのイノベーションに焦点を当て、ポリマー加工におけるリサイクルやAIを活用した射出成形、サーキュラーエコノミー、持続可能な輸送などのトピックを扱う講演者による最先端のセッションの宝庫です。プレナリー講演では、機械学習や革新的なポリマー設計、持続可能な成長について探求し、プラスチックの未来を垣間見ることができます。

※ANTEC2024

■受賞年月日

令和6年3月6日

■研究題目

Control of Cyrstalline Structure for Isotactic Polypropelylene Containing Hydrogenated Poyl

(dicyclopentadiene)

■研究者、著者

福田雄太

■受賞対象となった研究の内容

ポリプロピレン(PP)に水素化オリゴシクロペンタジエンを添加し急速冷却を行うことで、PPの結晶形態を制御できることを見いだした。その結果、得られるフィルムは高強度かつ高剛性となり、フィルムの薄肉化が可能となる。

■受賞にあたって一言

この度はANTEC2024においてポスター賞を受賞できたことを大変うれしく思っています。受賞にあたって日頃から熱心に指導してくださる山口政之教授、および研究室のメンバーに深くお礼申し上げます。

令和6年3月28日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2024/03/28-1.html【12/8(金)開催】International Symposium on Materials Informatics 2023

| 開催日時 | 令和5年12月8日(金)13:00~20:00 |

| 場 所 | JAISTイノベーションプラザ2F シェアードオープンイノベーションルーム (要予約:定員30名程度) |

| 講師・ 講演題目 |

Prof. BUSICO, Vincenzo Full Professor of University of Naples Federico II 「Integrated experimental and computational studies in polyolefin science and technology at the Federico II University of Naples (Italy): an account of the latest results」 Dr. CHAMMINGKWAN, Patchanee Senior Lecturer of Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) 「Unleashing efficiency in heterogeneous olefin polymerization research through experimental design」 Dr. THAKUR, Ashutosh Scientist of CSIR-North East Institute of Science and Technology 「Realizing multifaceted roles of functional polymers from polyolefin catalysts development to electrochemical energy applications」 Prof. HONGO Kenta Associate Professor of Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) 「Data-driven materials search combined with materials simulations」 Dr. ANTINUCCI, Giuseppe Researcher of University of Naples Federico II 「MgCl2-supported Ziegler-Natta Catalysts: "And yet it moves"」 Dr. TAKASAO, Gentoku Postdoctral Fellow of King Abdullah University of Science and Technology Mr. DA SILVEIRA , Joao Marcos Master's student of Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) 「Computational and data-driven approaches in catalyst design」 Prof. WADA, Toru Assistant Professor of Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) 「X-ray total scattering on the molecular structure of methylaluminoxane」 |

| 言 語 | 英語 |

| 参加申込 | 下記の担当へ11/27までにお申し込みください。 (懇親会会費5,000円) 【申込・お問合せ】 北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルズインフォマティクス国際研究拠点長 谷池 俊明(taniike@jaist.ac.jp) |

リチウムイオン2次電池用シリコン負極を大幅に安定化する自己修復型ポリマーコンポジットバインダーを開発

リチウムイオン2次電池用シリコン負極を大幅に安定化する

自己修復型ポリマーコンポジットバインダーを開発

ポイント

- リチウムイオン2次電池の高容量化のため、シリコン負極が注目されているが、シリコン粒子の大きな体積変化等の問題によって安定した充放電が困難となっている。

- リチウムイオン2次電池用シリコン負極を安定化する目的で、BIAN(ビスイミノアセナフテン)構造を有する共役系高分子とポリアクリル酸との水素結合ネットワークから成るコンポジットバインダーを開発した。

- アノード型ハーフセルを構築し充放電特性を評価したところ、600サイクル後に2100 mAhg-1を維持し、極めて高い安定性を示した。

- 充放電後における界面抵抗が極めて低いことや、充放電後の負極の構造的耐久性も高く、劣化は極めて軽微であることが分かった。

- 高容量放充電技術の普及を通して社会の低炭素化に寄与する技術への展開が期待される。

| 北陸先端科学技術大学院大学 (JAIST) (学長・寺野 稔、石川県能美市)の先端科学技術研究科 物質化学フロンティア研究領域の松見 紀佳教授、バダム ラージャシェーカル講師、アグマン グプタ研究員らのグループは、リチウムイオン2次電池*1用シリコン系負極を大幅に安定化するポリマーコンポジットバインダーの開発に成功した。 |

【背景と経緯】

リチウムイオン2次電池開発においては、EV車の更なる普及を見据えたエネルギー密度の向上を目的として、従来型負極であるグラファイトの理論放電容量を大幅に上回るシリコンの活用に関心が高まっており、カーボンニュートラルの見地からも高容量蓄電池の早期実用化が望まれている。また、シリコンは地殻に豊富に含まれる元素でありコスト面の利点が明白で、元素戦略の観点からも活用が期待される。

一方、シリコン負極においては、充放電時における大幅なシリコン粒子の体積変化が問題となっており、シリコン粒子の大幅な体積膨張による破断などの問題がある。また、充放電によってシリコン上に形成された界面被膜の破壊、集電体からの剥離、シリコン上に生成するクラック上の新たなシリコン面からの電解液の分解による厚いSEI被膜形成などの諸問題による大幅な内部抵抗の上昇によって、電池性能の劣化にも至っている。

【研究の内容】

本研究においては、負極の環境で還元され伝導性を発現するn型共役系高分子バインダー(ビスイミノアセナフテン骨格を有する共役系高分子、P-BIAN)と、この高分子(ポリマー)と水素結合性ネットワークを形成するポリアクリル酸(PAA)を組み合わせることにより、内部抵抗の低減と自己修復機能との相乗的な効果によりシリコン系負極を大幅に安定化できるコンポジットバインダーを開発した(図1)。両ポリマー間の水素結合形成はXPS測定(N1s)から確認された。

また、本コンポジットバインダーを用いてアノード型ハーフセル*2[アノード:Si/C/(P-BIAN/PAA)/AB =25/30/25/20 by wt%]を構築し、充放電特性を評価したところ、600サイクル後に2100 mAhg-1を維持し、極めて高い安定性を示した(図2)。さらに、サイクリックボルタンメトリー*3からは、可逆的で明瞭なリチウム脱挿入挙動や、電解液の分解抑制が示された。

次に、動的インピーダンス測定(DEIS)を行ったところ、本系における充放電後のSEI抵抗は、比較対象のポリアクリル酸バインダー系の場合の約1/6程度となった。

充放電試験後に電池セルを分解し負極を分析したところ、XPSにおいて負極内部の諸元素の環境に由来するピークが明瞭に観測されたことから、表面に形成したSEIは非常に薄いことが分かった。加えて、SEM観測においては400サイクル後においてもクラック形成は極めて軽微であり、比較対象(ポリアクリル酸)と対照的であったことから、本系においては充放電後の界面抵抗が極めて低いことが明らかとなった。また、充放電後の負極のSEMによる分析結果においても構造的耐久性が高く、有意な劣化が見られないことが分かった。

本成果は、ACS Applied Energy Materials (米国化学会)のオンライン版に4月29日に掲載された。なお、本研究は、科学技術振興機構(JST)未来社会創造事業(JP18077239)の支援を受けて実施した。

【今後の展開】

活物質の面積あたりの担持量をさらに向上させつつ電池セル系のスケールアップを図り、産業応用への橋渡し的条件においての検討を継続する。(国内特許出願済み)

今後は、企業との共同研究を通して将来的な社会実装を目指す。高容量充放電技術の普及を通して、社会の低炭素化に寄与する技術への展開が期待される。

【論文情報】

| 雑誌名 | ACS Applied Energy Materials |

| 題目 | Heavy-Duty Performance from Silicon Anodes Using Poly(BIAN)/Poly(acrylic acid)-Based Self-Healing Composite Binder in Lithium-Ion Secondary Batteries |

| 著者 | Agman Gupta, Rajashekar Badam, Noriyoshi Matsumi* |

| 掲載日 | 2022年4月29日 |

| DOI | 10.1021/acsaem.2c00278 |

|

図1.(a) 高分子化BIAN(P-BIAN)及びポリアクリル酸(PAA)の構造式

(b) P-BIAN/PAAコンポジットバインダーの設計戦略 (c)P-BIAN/PAAのコンポジット生成に伴う強靭さ及び自己修復能による力学的特性の向上のイメージ図 |

|

図2.(a) Si/C/(P-BIAN/PAA)/AB負極を有するアノード型ハーフセルのサイクリックボルタモグラム

(b) P-BIAN/PAA系バインダーとPAAバインダーを有するSi系負極を用いたアノード型ハーフセルとの500 mAg-1における充放電サイクル特性の比較 (c) Si/C/(P-BIAN/PAA)/AB負極を有するアノード型ハーフセルの充放電曲線(500 mAg-1) (d) Si/C/(P-BIAN/PAA)/AB負極を有するアノード型ハーフセルと比較系(PAAバインダー系)との容量維持率の推移の比較 |

【用語解説】

*1 リチウムイオン2次電池:

電解質中のリチウムイオンが電気伝導を担う2次電池。従来型のニッケル水素型2次電池と比較して高電圧、高密度であり、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車に適用されている。

*2 アノード型ハーフセル:

リチウムイオン2次電池の場合には、アノード極/電解質/Liの構成からなる半電池を意味する。

*3 サイクリックボルタンメトリー(サイクリックボルタモグラム):

電極電位を直線的に掃引し、系内における酸化・還元による応答電流を測定する手法である。電気化学分野における汎用的な測定手法である。また、測定により得られるプロファイルをサイクリックボルタモグラムと呼ぶ。

令和4年5月12日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2022/05/12-1.htmlリチウムイオン2次電池の急速充放電を実現する負極活物質を開発 ~バイオベースポリマー由来高濃度窒素ドープカーボン~

リチウムイオン2次電池の急速充放電を実現する負極活物質を開発

~バイオベースポリマー由来高濃度窒素ドープカーボン~

ポイント

- リチウムイオン2次電池の急速充放電技術の価値が国際的に高まっており、これに適した材料の開発が期待されている。

- 耐熱性バイオベースポリマーであるポリベンズイミダゾールを焼成することにより、高濃度窒素ドープカーボンを得ることに成功した。

- 得られた窒素ドープカーボンを負極活物質としてアノード型ハーフセルを構築し充放電試験を行ったところ、本活物質は急速充放電に対してグラファイトとの比較において大幅に優れた適性を示した。

- 急速充放電に適した電極材料として、リチウムイオン2次電池のみならず広範な蓄電デバイスへの応用展開が期待される。

| 北陸先端科学技術大学院大学 (JAIST) (学長・寺野 稔、石川県能美市)の先端科学技術研究科 松見 紀佳教授(物質化学領域)、金子 達雄教授(環境・エネルギー領域)、バダム ラージャシェーカル講師(物質化学領域)、東嶺孝一技術専門員、Yueying Peng元研究員、Kottisa Sumala Patnaik(博士前期課程2年)は、リチウムイオン2次電池*1の急速充放電を可能にする新たな負極活物質の開発に成功した。 |

【研究背景と内容】

今日、次世代リチウムイオン2次電池開発においては、高容量化、高電圧化、難燃化など多様な開発の方向性が展開されている。なかでも最も重要性を増しているものとして、急速充放電の実現が挙げられる。現状、ガソリン車にガソリンスタンドで給油するためには数分を要するのみであるため、電気自動車(EV)が要する長い充電時間は、消費者の購買意欲を低減させている主要因の一つと考えられる。そのような状況にもかかわらず、多くの国々は将来的なガソリン車の生産中止の意向を決定しており、今後、急速充電に対応する関連技術の国際的な価値は極めて高いものとなっていくことが予想される。これらの背景のもと、米国エネルギー省(DOE:Department of Energy)においても超高速充電(XFC:extreme fast charging)の目標として15分以内での充電の実現を掲げてきた。

アノード(負極)側の活物質において、充放電速度の向上に適用可能な設計戦略としては、炭素系材料における層間距離の拡張によりイオンの拡散速度を上昇させることに加え、窒素などのヘテロ元素ドープが潜在的に有効な手法として検討されてきた。しかし、層間距離やヘテロ元素濃度を自在に制御する手法は確立されていない。

そのような背景のもと、本研究グループでは、含窒素型芳香環密度が高く高耐熱性を有するバイオベースポリマー*2のポリベンズイミダゾールを前駆体とすることにより、焼成後に高濃度窒素ドープハードカーボン*3を得た(図1)。バイオベースポリマーを前駆体とすることにより、低炭素化技術としての相乗的効果が期待される。得られた材料は17 wt%という高濃度の窒素を有していた。低分子前駆体の場合には焼成過程で多量の含ヘテロ元素成分が揮発してしまうが、高耐熱性高分子を前駆体とすることで大幅に窒素導入率を向上させることができた。

また、ポリベンズイミダゾールを800℃で焼成して得られた窒素ドープカーボンに関してXRD測定で層間距離(dスペーシング)を観測すると3.5Åであり、通常のグラファイトの3.3Åと比較して顕著に拡張した(図2A)。一般に、広いdスペーシングは系内のリチウムの拡散を促し、リチウム脱挿入の速度を向上させる。ラマンスペクトルはId/Ig比が0.98と極めて高く、(通常のグラファイトでは0.18)、効果的な欠陥の導入によりイオン拡散において好影響を有することが期待された(図2B)。また、XPSスペクトル(N1s)においては、窒素がグラファイティック窒素、ピロリジニック構造、ピリジニック構造等としてそれぞれ導入されている様子を観測した(図2C)。

得られた窒素ドープカーボンを負極活物質としてアノード型ハーフセル*4を構築し充放電試験を行ったところ、本活物質は急速充放電に対して優れた適性を示した。同様の充放電条件においてグラファイトと比較して大幅に優れた放電容量を示した(図3)。また、13分充電条件(0.74 Ag-1)においては1,000サイクル後に153 mAhg-1 (容量維持率89%)を示し、1.5分充電条件(7.4 Ag-1)においては1,000サイクル後に86 mAg-1 (容量維持率90%)を示すなど、良好な耐久性を示した。さらにフルセルにおいても好ましい充放電挙動を示した。

なお、本研究は、戦略的イノベーション創出プログラム(スマートバイオ産業・農業基盤技術)の支援のもとに行われた。

本成果は、Chemical Communications (英国王立化学会)オンライン版に11月25日(英国時間)に掲載された。

【今後の展開】

前駆体である高分子材料においては様々な構造の改変が可能であるほか、焼成条件の相違においても様々な異なる高濃度窒素ドープハードカーボンの化合物が得られ、さらなる高性能化につながると期待できる。

前駆体高分子には様々な有機合成化学的アプローチを適用可能であり、本研究が示すアプローチにより、急速充放電能を示す負極活物質材料における構造―特性相関の研究の進展が期待できる。

今後は、企業との共同研究(開発パートナー募集中、サンプル提供応相談)を通して将来的な社会実装を目指す。急速充放電技術の普及を通して社会の低炭素化に寄与する技術への展開を期待したい。

図2. (A) 800oCで焼成したポリベンズイミダゾール(窒素ドープカーボン)とグラファイトのXRDパターンの比較、(B) 800oCで焼成したポリベンズイミダゾール(窒素ドープカーボン)とグラファイトのラマンスペクトルの比較、(C) 800oCで焼成したポリベンズイミダゾール(窒素ドープカーボン)のXPS N1s スペクトル

図3. (A) 800oCで焼成したポリベンズイミダゾール(窒素ドープカーボン)及びグラファイトを用いて作製した負極型ハーフセルの充放電レート特性、(B) 800oCで焼成したポリベンズイミダゾール(窒素ドープカーボン)及びグラファイトを用いて作製した負極型ハーフセルの長期サイクル特性、(C) 各レートにおける(0.37, 0.74, 3.72, 7.44, 11.16, 18.60 Ag-1 )800oCで焼成したポリベンズイミダゾール(窒素ドープカーボン)を負極活物質としたハーフセルの長期サイクル特性

【論文情報】

| 雑誌名 | Chemical Communications |

| 題目 | Extremely Fast Charging Lithium-ion Battery Using Bio-Based Polymer-Derived Heavily Nitrogen Doped Carbon |

| 著者 | Kottisa Sumala Patnaik, Rajashekar Badam, Yueying Peng, Koichi Higashimine, Tatsuo Kaneko and Noriyoshi Matsumi* |

| 掲載日 | 2021年11月25日(英国時間)にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1039/d1cc04931c |

【用語解説】

*1 リチウムイオン2次電池:

電解質中のリチウムイオンが電気伝導を担う2次電池。従来型のニッケル水素型2次電池と比較して高電圧、高密度であり、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車に適用されている。

*2 バイオベースポリマー:

生物資源由来の原料から合成される高分子材料の総称。低炭素化技術として、その利用の拡充が期待されている。

*3 窒素ドープカーボン:

典型的にはグラフェンオキシドにメラミン等の含窒素前駆体化合物を混合した後に焼成することにより作製される。従来法では可能な窒素導入量に制約があり、急速充放電用活物質の合成法としては不十分であった。一方、電気化学触媒やスーパーキャパシター用など様々なアプリケーションへの用途も広がりつつある材料群である。

*4 アノード型ハーフセル:

リチウムイオン2次電池の場合には、アノード極/電解質/Liの構成からなる半電池を意味する。

令和3年12月9日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2021/12/09-1.html「低密度ポリエチレン長鎖分岐の構造を明らかに」 -汎用ポリマーの高性能化に道-

「低密度ポリエチレン長鎖分岐の構造を明らかに」

-汎用ポリマーの高性能化に道-

ポイント

- ポリマーの物性に影響を及ぼす長鎖分岐の構造を世界で初めて直接計測

- ポリマーの合成・構造・物性の相関を解明し高性能化を実現する道を拓いた

|

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科物質化学領域の篠原健一准教授と住友化学(株)先端材料開発研究所の柳澤正弘主任研究員は、ポリエチレンの長鎖分岐(LCB)の構造を液中高速原子間力顕微鏡(高速AFM)イメージング法によって世界で初めて明らかにした。

ポリマー材料の物性は高分子鎖の構造と強く相関しており、分岐構造を有する場合では分岐鎖長や分岐数などの微細構造によって材料物性は大きく変化する。しかしながら、高分子の構造が複雑であることと同時に分析法の限界から、とくにポリエチレンの長鎖分岐の微細構造は未解明であった。 今回篠原研究室と住友化学(株)の産学連携グループは、高圧法ポリエチレンのうちチューブラープロセスで製造された低密度ポリエチレン(LDPE)の高分子鎖の構造を高速AFMで1分子イメージングしたところ、低密度ポリエチレンの長鎖分岐の鎖長や分岐点間隔などの計測に成功した。その結果、162 nmの主鎖に3本のLCBが確認され、各LCBの長さは10, 31, 18 nmと計測された。また各LCBの位置は主鎖末端から33, 70, 78 nmにあった。 このようにポリマー鎖の構造を計測・数値化できた意義は大きく、これまで不明確であった重合反応条件と生成ポリマーの分子構造との関係、さらにポリマー材料物性とポリマー分子構造との関係を明確化する新しい研究開発手法が確立された。ポリマーの合成・分子構造・物性の相関を明らかにすることで、より高性能なポリマー材料の開発を実現する明確な分子設計指針を与える。 本成果は英国Scientific Reports誌(インパクトファクター 4.525)に7月5日(金)に公開された。 |

図(A)世界で初めて捉えたポリエチレンの長鎖分岐構造(AFM像)サイズ横278 nm、縦209 nm、高さ18 nm。(B)分子鎖長の計測結果。(C)ワイヤーモデル(赤色は主鎖、黒色は3本の各LCBを示す)。

<今後の展開>

今回開発された長鎖分岐構造の直接計測法を用いて、他のグレードのポリマーについても分岐鎖を直接計測することで、材料物性との相関関係をパラメータ化と同時に序列化する。これによって、ポリマー分岐構造と物性の分子レベルでの関係が体系化され、従来経験に頼っていた材料開発が効率化・加速化する。そして究極的には、望む特性の材料が製造できる「夢のオーダーメイド材料開発」が実現する。

<用語解説>

*1 ポリエチレン

世界で最も生産されているポリマー。略称はPE。エチレン(CH2=CH2)の重合反応によって得られるポリマー(高分子)。高密度ポリエチレン(HDPE)、低密度ポリエチレン(LDPE)、超高分子量ポリエチレンなど種々のPEが製造されている。容器や包装用フィルムをはじめ様々な用途があり、人工股関節に使用される耐摩耗性のPEもある。

*2 長鎖分岐

炭素数が6以上からなる分子鎖を言う。一方、炭素数6未満の分子鎖は短鎖分岐と言う。長鎖分岐の長さや本数などの違いでポリマー材料の性質が大きく左右される重要な高分子の構造。

*3 高速AFM

一秒間に数枚以上の顕微鏡像を取得出来る原子間力顕微鏡(AFM)。ナノメートルスケールの空間分解能を有するのでポリマー鎖一本の構造やさらにその動きもリアルタイムで撮影できる最先端の顕微鏡。

*4 チューブラープロセス

管型(チューブラー)の重合反応器を用いる製造方法。PEの製造においてはフィルム用途に適する性質のポリマーを与える。

*5 低密度ポリエチレン

略称はLDPE。原料のエチレンを触媒と共に高温・高圧条件下で重合して得られるPE。単純な直鎖状高分子とはならず分子中に幾つもの短鎖分岐と長鎖分岐を有する。

<論文>

| 掲載誌 | Scientific Reports |

| 論文題目 | Direct Observation of Long-Chain Branches in a Low-Density Polyethylene |

| 著者 | Ken-ichi Shinohara, Masahiro Yanagisawa, Yuu Makida |

| https://www.nature.com/articles/s41598-019-46035-9 |

令和元年7月9日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2019/07/09-1.html学生のAniruddha Nagさんが、国際会議 10th Modification, degradability and stabilization of the polymer (MoDeSt 2018) において10th MoDeSt 2018 Grant Awardを受賞

学生のAniruddha Nagさん(博士後期課程3年、環境・エネルギー領域、金子研究室)が、国際会議 10th Modification, degradability and stabilization of the polymer (MoDeSt 2018)において 10th MoDeSt 2018 Grant Awardを受賞しました。

■受賞年月日

平成30年9月4日

■タイトル

Molecular modification and application of bio-based polybenzimidazole as stable polymer electrolyte

■論文概要

Conventional bio-based plastics are usually low performance plastics in terms of thermo-mechanical properties. We have successfully synthesized bio-based plastic consist of high thermo-mechanical properties comparable with engineering plastics. Polybenzimidazoles (PBIs) are a series of super high performance polymers attracting researchers' attention because of PBIs have a rigid aromatic structure and hetero rings in their backbone to induce a good stability. However, previously bio-based PBIs have ever been tried to prepare and base on such a background we have used renewable 3-amino-4-hydroxybenzoic acid (3, 4-AHBA) derived from Actinomycetes metabolite to produce bio-based PBI. Also, PBIs have active imidazole hydrogen (-NH) to receive chemical modification. Here we report N-boronation of the PBI via lithiation to be ionically conductive. The PBI was modified by triethylborane substitution to imidazole proton to create boronated PBI (B-PBI) with Li counter ion. Considerable battery performance was confirmed along with stable interfacial properties while using this as solid polymer electrolyte (SPE).

■受賞にあたって一言

It's always a privilege to have a chance of presenting your research as oral presentation on such a big platform like-"MoDeSt 2018" while some other senior researchers didn't get such opportunity other than poster presentation. Moreover, I am thankful to MoDeSt society and organizing committee for awarding me the "MoDeSt grant" and registration fee waive off. I would like to convey my sincere gratitude to Professor Tatsuo Kaneko for his continuous support, motivation and constructive guidance. I am also immensely grateful to Professor Noriyoshi Matsumi and Prof Raman Vedarajan for their necessary guidance. Lastly I would like to thank all of the Kaneko lab members for their support.

平成30年9月12日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2018/09/12-2.htmlエクセレントコアシンポジウム&グリーンイノベーションポリマーシンポジウム合同開催

標題について、エクセレントコアシンポジウム「The 3rd Symposium of the Center for High-performance Nature-derived Materials (Excellent Core)」及びグリーンイノベーションポリマーシンポジウム「The 4th International Symposium for Green-Innovation Polymers(GRIP2017)」を下記のとおり合同で開催しますので、ご案内いたします。

両シンポジウムは、本学のエクセレントコア「高性能天然由来マテリアル開発拠点」及び先端科学技術研究科マテリアルサイエンス系によるジョイント国際シンポジウムです。国内外からの招待講演者や本学教員による、持続可能社会の実現に向けたポリマー材料等に関する最先端の研究発表をお届けします。

参加は無料となっており、事前の参加申込み等も必要ありませんので、奮ってご参加下さい。

| 開催日時 | 平成29年9月26日(火)10:00~17:10 | ||||||||||||||||||||||||||||

| 会 場 | 知識科学系講義棟2階 中講義室 | ||||||||||||||||||||||||||||

| プログラム |

|

||||||||||||||||||||||||||||

| 使用言語 |

英語 |

多糖類から「ゼロ複屈折ポリマー」の開発に成功

![]()

![]()

![]()

多糖類から「ゼロ複屈折ポリマー」の開発に成功

| 1. 発表者 |

||||

| 檀上 隆寛 (東京大学 大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 博士課程) ロジャース 榎本 有希子 (東京大学 大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 特任助教(当時)/ 国立研究開発法人産業技術総合研究所 構造材料研究部門 主任研究員(現在)) 島田 光星 (北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス研究科 博士課程) 信川 省吾 (北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス研究科 助教(当時)/ 名古屋工業大学 大学院物質工学専攻 有機分野 助教(現在)) 山口 政之 (北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科マテリアルサイエンス学系 教授) 岩田 忠久 (東京大学大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 教授/JST-ALCA ホワイトバイオテクノロジー・岩田チーム 研究代表者) |

||||

| 2. 発表のポイント |

||||

|

||||

| 3. 発表概要 |

||||

|

多糖類の1つであるプルランを出発原料とし、プルランの持つ特徴的な分子構造を保持したまま、簡単なエステル化により、光学特性に非常に優れたゼロ複屈折ポリマーの開発に成功しました。開発したゼロ複屈折ポリマーは、添加剤を一切加えることなくゼロ複屈折を発現するとともに、全ての可視光領域に対して、複屈折がゼロである優れた光学特性を持ち、機械物性、耐熱性、耐水性、成形加工性にも優れています。また、置換するエステル基の種類を変えることにより、ゼロ複屈折から高複屈折を持つさまざまな光学フィルムを作製することも可能であることから、偏光板保護フィルム(注4)や位相差フィルム(注5)として、多方面での利用が期待されます。

|

||||

| 4. 発表内容 |

||||

|

液晶ディスプレイは、スマートフォン、タブレットPC、液晶テレビなどに広く用いられています。液晶ディスプレイの基本構成材料の1つである偏光板を保護する目的で、さまざまなポリマー保護フィルムが使われています。一般的なポリマー保護フィルムは、セルローストリアセテート、シクロオレフィン樹脂、アクリル系樹脂などのポリマーから製造されていますが、その複屈折をゼロに近づけるために、多くの添加剤が混ぜられています。

本研究グループは今回、多糖類の一種であるプルランから、添加剤を全く必要としない「ゼロ複屈折ポリマー」の開発に成功しました。 原料として用いたプルランは、微生物によって生合成される水溶性多糖類の1つで、グルコースが2つのα-1,4結合と1つのα-1,6結合を規則正しく繰り返すことにより長くつながった、階段状の非常に珍しい分子構造を持っています(図1)。プルランは主に、食品添加剤、可食性フィルムや医療用カプセルなどとして利用されていますが、これまでプラスチックの原料として用いられることはありませんでした。 今回、プルランの特徴的な分子構造に着目し、分子構造中に存在する3つの水酸基(-OH)をエステル基に置換してプルランアセテートに変えることにより、特徴的な分子構造を残したままで、ゼロ複屈折を発現させることに成功しました(図2)。 開発したゼロ複屈折ポリマーは、ゼロ複屈折の発現に、添加剤を一切必要としません。これは、プルランの持つ特徴的な階段状の分子構造のため、分子配向が抑制されたためであると考えられます。また、熱延伸を施しても、分子配向の緩和が容易に起こることから、ゼロ複屈折の延伸フィルムも得られることがわかりました。さらに、このゼロ複屈折ポリマーは、全ての可視光領域(波長=380~750nm)において、ゼロ複屈折を示すことも発見しました。機械物性、耐熱性、耐水性、成形加工性にも優れていることから偏光板保護フィルムや位相差フィルムとして、さまざまな分野での利用が期待されます。 今後は、溶融押出成形などの工業手法により、ゼロ複屈折フィルムの作製を行いたいと考えています。自然界には、人工的には決して作り出すことができない、さまざまな特徴的な分子構造を持つ多糖類が存在します。今後は、それらの特徴的な構造を保持したまま、新規な高機能・高性能ポリマーの開発を行いたいと考えています。今回の成果を糸口として、石油由来の原料を使用しない、バイオベースのプラスチック創出技術を確立することで、二酸化炭素の排出削減につながることが期待されます。 本研究は、JST戦略的創造研究推進事業先端的低炭素化技術開発(ALCA)と文部科学省科学研究費補助金 基盤研究A(研究代表者:岩田忠久)の一環として行われました。深く感謝いたします。 |

||||

| 5. 発表雑誌 |

||||

| 雑誌名:Scientific Reports 論文タイトル:Zero birefringence films of pullulan ester derivatives 著者:Takahiro Danjo, Yukiko Enomoto-Rogers, Hikaru Shimada, Shogo Nobukawa, Masayuki Yamaguchi and Tadahisa Iwata* (*責任著者) DOI番号:10.1038/srep46342 URL: www.nature.com/articles/srep46342 日本時間4月18日(火)午後6時(イギリス時間18日(火)午前10時)に公開されました。 |

||||

| 6. 用語解説 |

||||

| 注1 プルラン デンプンを原料として黒酵母によって生合成される水溶性多糖類。グルコースが2つのα-1,4結合と1つのα-1,6結合を規則正しく繰り返した分子構造を持つ(図1)。 注2 エステル化 多糖類の水酸基(-OH)を、アセチル基(-OCOCH3)やプロピオニル基(-OCOCH2CH3)などのエステル基に化学的手法により置換すること。 注3 ゼロ複屈折ポリマー 物体中を光が透過する際、光の振動方向によって進む速度が異なる現象を複屈折と呼ぶ。一般にポリマーフィルムにおいても、分子が配向することにより複屈折が生じる。ゼロ複屈折ポリマーとは、種々の方法により複屈折をなくしたポリマーのこと。 注4 偏光板保護フィルム 液晶ディスプレイなどに用いられる偏光板を保護するために貼られるポリマーフィルム。このフィルムの複屈折は、可能な限りゼロであることが望ましい。 注5 位相差フィルム 光学補償フィルムの1つで、複屈折による光学的な歪みや視角方向による変調が原因で起こる表示の着色等を防止するために貼られるポリマーフィルムのこと。 |

||||

| 7. 添付資料 |

||||

|

|

||||

平成29年4月19日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2017/04/19-1.html「ポリマー材料フォーラム」ゴム技術フォーラム/高性能天然由来マテリアル開発拠点共催

本フォーラムは、ゴム技術フォーラムと本学のエクセレントコア「高性能天然由来マテリアル開発拠点」の共催です。エクセレントコアの教員を中心に、ポリマー材料(バイオポリマー、ナノコンポジット、ゴム)に関する最先端の研究発表をお届けするフォーラムです。参加は無料となっておりますので、奮ってご参加下さい。

| ■ 日 時 | 2016年11月14日(月) 13:00~17:30 |

| ■ 場 所 | マテリアルサイエンス系講義棟1階 小ホール |

| ■ 参 加 |

無料(参加申込・予約は不要です。直接会場にお越しください。) |

| ■ プログラム |

| 時 間 | 内 容 |

| 13:00-13:10 | 開会の挨拶 |

| 13:10-13:25 | 大学紹介-塚原 俊文 教授(マテリアルサイエンス系学系長) |

| 13:25-14:10 | 講演1-金子 達雄 教授(高性能天然由来マテリアル開発拠点長/環境・エネルギー領域) 「エキゾチックな未利用バイオ分子を用いたスーパーエンプラの開発」 |

| 14:10-14:55 | 講演2-谷池 俊明 准教授(高性能天然由来マテリアル開発拠点/物質化学領域) 「リアクターグラニュール技術を用いた新規ポリオレフィン系ナノコンポジットの開発」 |

| 14:55-15:10 | 休憩 |

| 15:10-15:30 | 講演3-桶葭 興資 助教(環境・エネルギー領域) 「界面不安定性による超高分子多糖類のマクロ空間認識」 |

| 15:30-15:50 | 講演4-Chammingkwan, Patchanee 助教(高性能天然由来マテリアル開発拠点/物質化学領域) 「In-Situ Grafting of Nanoparticles Through End-Funtionalized Polypropylene for High-Performance Nanocomposites 」 |

| 15:50-16:10 | 講演5-Ali, Mohammad Asif 博士研究員(環境・エネルギー領域) 「Environmentally degradable biobased plastics from renewable itaconic acid and their composites with montmorillonite 」 |

| 16:10-16:20 | 休憩 |

| 16:20-16:50 | 技術紹介-滝澤 俊樹(ゴム技術フォーラム(ブリヂストン・フェロー)) 「タイヤ用エラストマーの開発事例」 |

| 17:20-17:30 | 開会の挨拶 |

| ■ 連絡先 | 研究推進課 研究施設支援係(E-mail:sien) |

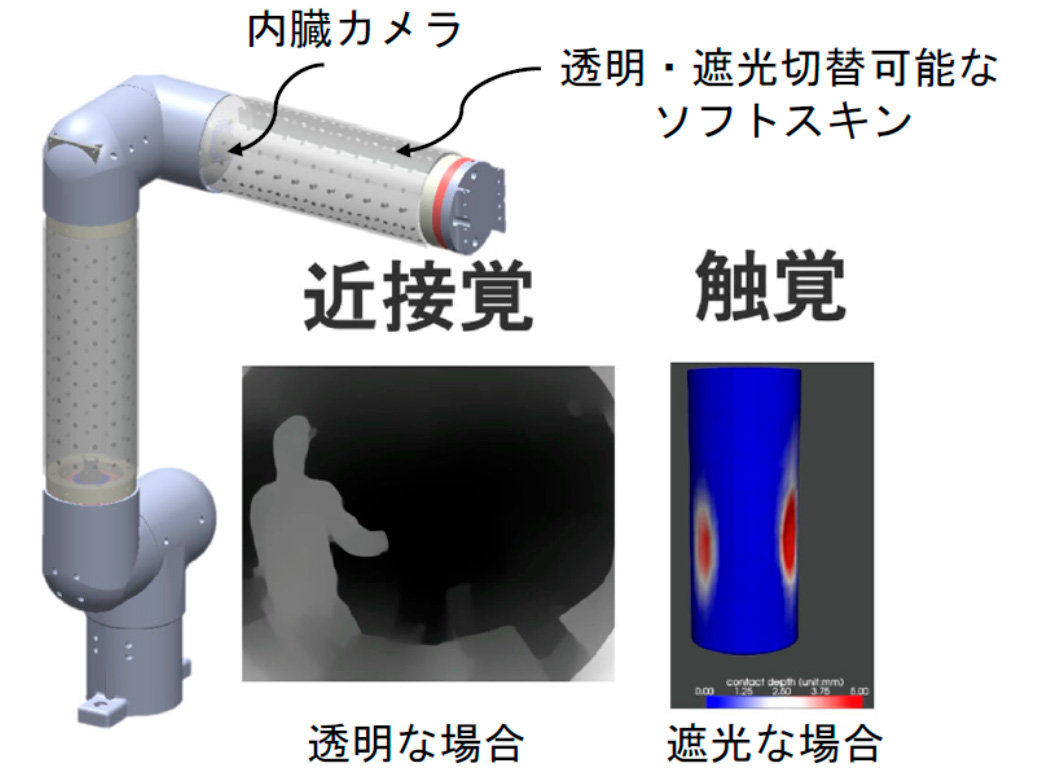

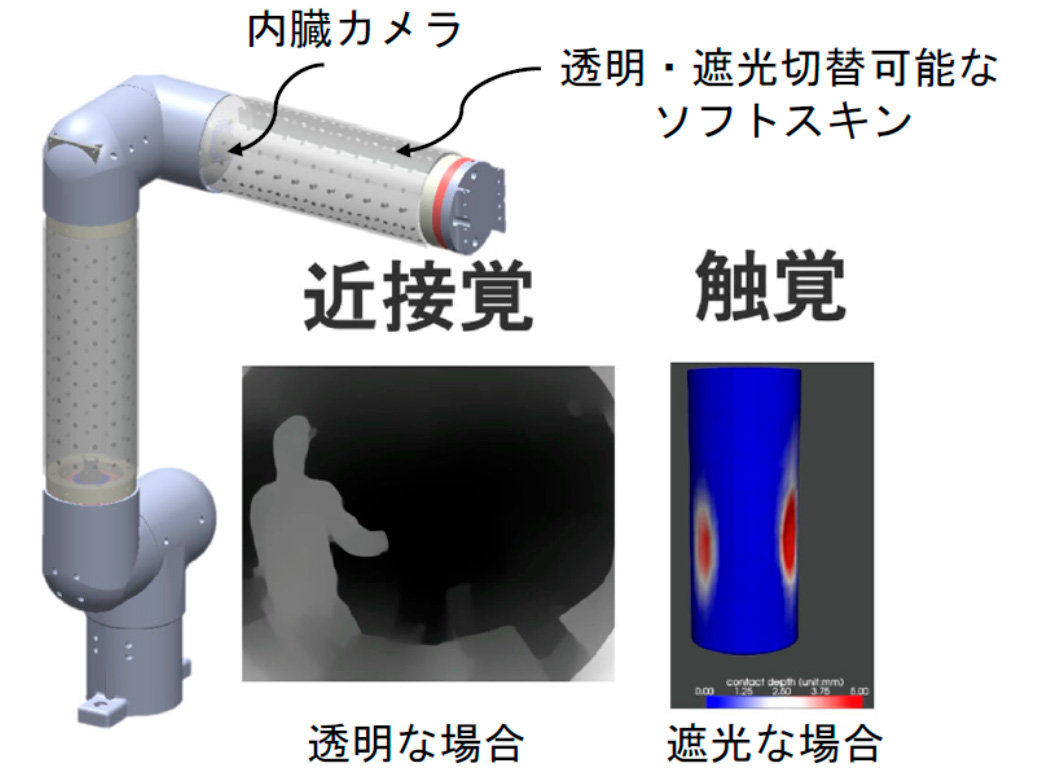

人と安全に協働できる"ソフトロボットリンク"を開発 触れてわかる、近づいて感じる-近接覚と触覚のハイブリッドセンシング技術「ProTac」

人と安全に協働できる"ソフトロボットリンク"を開発

触れてわかる、近づいて感じる-近接覚と触覚のハイブリッドセンシング技術「ProTac」

【ポイント】

- 透明・不透明を切り替えられるソフトスキンと視覚センサーを用い、近接センシングとスキン変形の解析による触覚センシングを備えたマルチモーダルソフトセンシング技術「ProTac」を開発

- 市販ロボットアームにも取り付け可能

- 従来の剛体リンクでは困難とされる、接触の多い環境下での動作制御が可能

- 農業や介護など、人とロボットが協働する作業への応用に期待

- AI駆動型センシングフュージョン技術

| 北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアル・デバイス研究領域のクアン・ハン・ルウ研究員、ホ・アン・ヴァン教授らの研究チームは、透明・不透明を電圧により切り替えられるソフト素材と視覚センシング技術を融合し、近接・触覚の両モードを切り替えて検知できるマルチモーダルソフトセンシング技術「ProTac」を世界で初めて開発しました。ProTacを用いたソフトロボットリンクは、周囲の物体を検知する近接センシングとマーカー画像の変化から触覚情報を読み取る触覚センシングを一台で切り替えて行うことができ、人との接触が多い環境で安全に動作制御が可能です。なお、本研究成果は、2025年7月28日にIEEE Transactions on Robotics(T-RO)に掲載されました。 |

【研究概要】

近年、人と同じ空間で安全かつ柔軟に作業できるロボットのニーズが高まっています。これに応えるため、私たちの研究チームは、ソフト機能材料と画像や映像から情報を取得・解析する技術である視覚センシング技術を融合した新しいマルチモーダルソフトセンシング技術「ProTac」(図1)を開発しました。

ProTacは、電圧をかけることで透明・不透明を切り替えられるポリマーディスパースド液晶(PDLC)フィルム注1)と内蔵カメラを組み合わせています。透明時には視界を活用して周囲の物体の近接を検知し、不透明時にはマーカー画像の変化から触覚情報の取得を実現します。また、最新の深層学習ベースの視覚アルゴリズムを用いることで、安定したリアルタイムセンシングが可能です。

図1:ProTacのイメージ図

この技術を用いたソフトロボットリンクは、市販のロボットアームやカスタム製作されたソフトロボットにも取り付け可能で、障害物検知に基づく速度調整や接触時の反射動作など、多様な制御戦略を実現します。ProTacを備えたソフト多機能センシングアームは、人とロボットが密に連携する場面や、従来の剛体リンクでは困難な動作制御において高い性能を示しました。

今後は、この技術を手足や胴体などロボットの各部位に応用し、高機能なマルチモーダルスキンを備えたヒューマノイドロボットの実現が期待されます。また、農業、家庭サービス、介護分野など、幅広い分野での応用も見込まれます。

【研究資金】

本研究は、日本学術振興会 科学研究費補助金 特別研究員奨励費(24KJ1203)、国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST)さきがけ(JPMJPR2038)による財政的支援を受けて実施されました。

【論文情報】

| 掲載誌 | IEEE Transactions on Robotics |

| 論文タイトル | Vision-based Proximity and Tactile Sensing for Robot Arms: Design, Perception, and Control |

| 著者 | Quan Khanh Luu, Dinh Quang Nguyen, Nhan Huu Nguyen, Nam Phuong Dam, Van Anh Ho |

| 掲載日 | 2025年7月28日 |

| DOI | 10.1109/TRO.2025.3593087 |

【用語説明】

電圧により透明・不透明を切り替えられる液晶材料。柔軟であり、ディスプレイやスマートウィンドウなどの光の透過を制御する用途に使用される。

令和7年8月22日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/08/22-1.html学生の福田さんがプラスチック成形加工学会第36回年次大会において優秀学生ポスター賞を受賞

学生の福田雄太さん(博士後期課程2年、物質化学フロンティア研究領域、山口政之研究室)が、一般社団法人プラスチック成形加工学会第36回年次大会において、優秀学生ポスター賞を受賞しました。

プラスチック成形加工学会は、プラスチック材料・成形条件・ベストな製品に至る全工程にわたって科学と技術のメスを入れ、プラスチックの新しい可能性を切り開くため、会員相互の情報交換や議論を行う場を提供しています。

同学会第36回年次大会は、『昨日まで見ていた夢、今日の努力に工夫を加え、いつか形を成す』 をスローガンに、令和7年6月18日・19日の2日間、東京都江戸川区のタワーホール船堀にて開催され、成形加工分野の最新技術や研究成果について、活発な議論と情報交換が行われました。

※参考:プラスチック成形加工学会第36回年次大会

■受賞年月日

令和7年6月18日

■研究題目、論文タイトル等

ポリヒドロキシブチレート系共重合体の引張特性

■研究者、著者

*福⽥雄太、Janchai Khunanya、砂川武宜(株式会社カネカ)、⼭⼝政之

■受賞対象となった研究の内容

バイオマスから製造されると共に海洋分解性を示すプラスチックであるポリヒドロキシブチレート系共重合体の力学特性に関する研究内容である。この材料から得られるフィルムは、石油由来の結晶性高分子と同様の力学的性質を示す。そのため既存の石油系プラスチックからの代替が進んでいる。本研究では、一度、変形を与えた後は架橋ゴムのような力学特性を示すことを明らかにした。今後、包装用材料などへの利用が期待できる技術となる。

■受賞にあたって一言

この度は、プラスチック成形加工学会第36回年次大会におきまして、このような賞をいただけたことを大変光栄に思います。本研究の遂行にあたり、日頃よりご指導をいただいている山口政之教授、研究室の皆さんにこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。今後もよりいっそう研究活動に邁進していきたいと思います。

令和7年7月10日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2025/07/10-1.html学生の福田さんと北畠さんがプラスチック成形加工学会第32回秋季大会成形加工シンポジア'24においてポスター賞を受賞

学生の福田雄太さん(博士後期課程1年、物質化学フロンティア研究領域、山口政之研究室)と北畠志温さん(博士前期課程2年、物質化学フロンティア研究領域、山口政之研究室)が一般社団法人プラスチック成形加工学会第32回秋季大会成形加工シンポジア'24においてポスター賞を受賞しました。

プラスチック成形加工学会は、プラスチック材料・成形条件・ベストな製品に至る全工程にわたって科学と技術のメスを入れ、プラスチックの新しい可能性を切り開くため、会員相互の情報交換や議論を行う場を提供しています。

第32回秋季大会成形加工シンポジア'24は、「美ら海に響け!成形加工の新たなハーモニー」をスローガンに、令和6年11月27日~28日にかけて、沖縄県にて開催されました。

※参考:プラスチック成形加工学会第32回秋季大会成形加工シンポジア'24

■受賞年月日

令和6年11月27日

【福田雄太さん】

■研究題目、論文タイトル等

水素化ジシクロペンタジエンの添加によるポリプロピレンのモルフォロジー制御

■研究者、著者

福田雄太、山口政之

■受賞対象となった研究の内容

食品包装フィルムなどに用いられているポリプロピレン(PP)の剛性を高める新しい手法として、PPと相溶する水素化ジシクロペンタジエンとの混合を提案した。この物質を添加すると、PPは結晶と非晶の中間状態であるメゾ相を経由して結晶化する。それによってPPの結晶構造を制御可能となり剛性が向上する。PPフィルムの薄膜化に繋がる技術である。

■受賞にあたって一言

この度はプラスチック成形加工学会第32回秋季大会成形加工シンポジア'24 においてポスター賞を受賞できたことを大変うれしく思っています。受賞にあたって日頃から熱心に指導してくださる山口政之教授および研究室のメンバーに深くお礼申し上げます。

【北畠志温さん】

■研究題目、論文タイトル等

ポリメタクリル酸メチルの添加によるポリプロピレンの流動誘起結晶化挙動の変化

■研究者、著者

北畠志温、山口政之

■受賞対象となった研究の内容

結晶性高分子であるポリプロピレン(PP)の流動誘起結晶化を飛躍的に促進する技術として、低分子量のポリメタクリル酸メチル(PMMA)を混合する手法を提案した。溶融状態においてPMMAは低粘度でありPP中で大きく変形するが、冷却過程で急激に増粘し、剛体粒子として作用する。その結果、結晶化温度近傍ではPPのみが変形を受け、流動誘起結晶化が進み成形体の剛性が高くなる。高剛性化を単純な方法で達成可能な新技術となる。

■受賞にあたって一言

この度は、プラスチック成形加工学会第32回秋季大会成形加工シンポジア'24におきまして、このような賞をいただけたことを大変光栄に思います。本研究の遂行にあたり、日頃よりご指導をいただいている山口政之教授、研究室の皆さんにこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。今後もよりいっそう研究活動に邁進していきたいと思います。

令和7年1月17日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2025/01/17-1.html