研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。「北陸技術交流テクノフェア2025」に出展しました

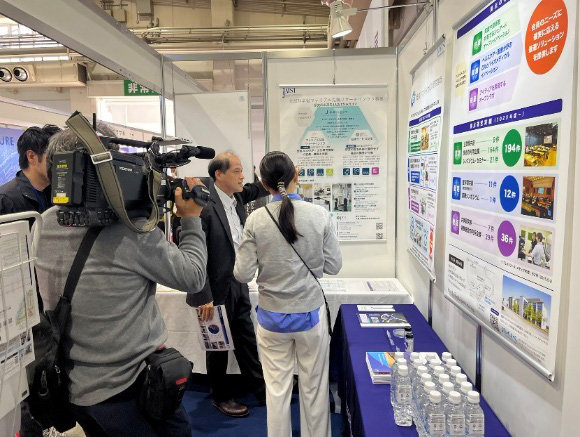

10月23日(木)から24日(金)の2日間、福井県産業会館(福井県福井市)にて、北陸三県の企業・大学・研究機関が一堂に会する北陸最大級の総合展示会「北陸技術交流テクノフェア2025」が開催されました。

今年は過去最多となる209社が出展し、新幹線沿線からの参加も2年連続で増加しました。大阪・関西万博で話題となった「健康タイムマシン」も登場するなど、会場は多くの熱気と交流にあふれました。

本学からは、超越バイオメディカルDX研究拠点(eMEDX)が「特別企画展:ヒトと企業を輝かせるウェルビーイングテクノロジー展」にブース出展し、健康・医療・ライフサイエンス分野における最新の取り組みや研究成果を紹介しました。会期中は、ライフサイエンス関連の製造業や教育・学習支援業など、幅広い分野の方々にご来場いただき、活発な意見交換が行われました。また、特別展ブースインタビューやメディア(日本テレビ、福井テレビなど)にも取り上げられ、多くの注目を集める機会となりました。ご来場いただいた皆さまに、心より御礼申し上げます。

今後もeMEDXは、健康・医療・ライフサイエンス分野における最先端の研究や取り組みを紹介しつつ、未来志向の共創を通じて、産学官連携の新たな可能性を発信していきます。

【超越バイオメディカルDX研究拠点】

https://www.jaist.ac.jp/ricenter/emedx/

令和7年10月31日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2025/10/31-1.html物質化学フロンティア研究領域の都教授がCell Reports Physical Science編集諮問委員会に就任

物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎教授が米国Cell Press社が刊行する国際学術誌 Cell Reports Physical Scienceの編集諮問委員会(Editorial Board of Advisors, EAB)委員に就任しました。

Cell Reports Physical Scienceは、物理科学分野と生命科学分野の学際的研究を対象とした国際的ジャーナルであり、特にナノ材料の生物医学応用やライフサイエンスとの融合領域における注目度の高い成果を発表しています。EABは、今後の研究分野の方向性や新進気鋭の研究者の推薦など、学術誌の戦略的運営に助言を行う役割を担っています。

都教授は、ナノバイオテクノロジーやドラッグデリバリーシステム、さらには「リビングドラッグ」と呼ばれる微生物を活用する次世代治療法の開発など、幅広い先端研究を推進しています。すでにCell Press社の国際誌 iScience においても編集諮問委員を務めており、今回の就任はその国際的評価と研究の学際性が改めて認められたものです。

今後も国際的な研究交流と学術誌運営への積極的な貢献を通じて、世界の科学と医療の発展に寄与することが期待されます。

詳細:https://www.cell.com/cell-reports-physical-science/advisory-board

令和7年10月29日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2025/10/29-3.html第1回超越バイオメディカルDX研究拠点エクセレントコアセミナーを開催

6月3日(火)、本学イノベーションプラザ2階 シェアードオープンイノベーションルームにおいて、「令和7年度第1回超越バイオメディカルDX研究拠点エクセレントコアセミナー」を開催しました。

本セミナーでは、本学に新たにクロスアポイメント教員として着任したHak Soo CHOI 教授(ハーバード大学医学部 放射線腫瘍学講座 教授)を講師に迎え、「Bioengineering and Nanomedicine Program for Cancer Theranostics」をテーマに講演いただきました。

冒頭では、寺野稔 学長による開会挨拶が行われ、CHOI教授の着任に対する歓迎の意が述べられるとともに、今後の国際共同研究のさらなる発展に向けた期待が示されました。

CHOI教授の講演では、がんの診断と治療を同時に行う「セラノスティックス」の実現に向けた最先端の研究成果が紹介されました。とりわけ、独自に開発された蛍光イメージング技術と、薬剤の物理化学的特性と生体内動態の関係性に基づいた薬物設計戦略により、組織特異的な近赤外蛍光プローブの開発が進められていることが説明されました。これらの技術は、がん組織の可視化、画像誘導手術、光線治療などへの応用が期待されており、ナノ医療および分子イメージング分野における今後の展開に重要な示唆を与える内容となりました。

本セミナーは、CHOI教授と本学物質化学フロンティア研究領域の栗澤元一 教授との長年にわたる共同研究を背景に開催されたものであり、国際的な研究連携の深化とともに、若手研究者や学生との学術的交流の促進を目的としています。当日は、参加者との活発な質疑応答や意見交換も行われ、充実した議論の場となりました。

今後も本学では、超越バイオメディカルDX研究拠点の中核的活動として、世界トップレベルの研究者との交流を通じた学際的かつ国際的な研究の推進と、次世代研究者の育成に積極的に取り組んでまいります。

セミナーの様子

令和7年6月5日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2025/06/05-2.html両生類・爬虫類の腸内細菌から画期的ながん治療細菌を発見!

両生類・爬虫類の腸内細菌から画期的ながん治療細菌を発見!

【ポイント】

- 両生類・爬虫類の腸内から採取した天然細菌が、一度限りの投与でがん組織を完全に消失させることを実証

- 細菌による直接的ながん細胞殺傷と、免疫系の活性化による間接的攻撃の両方を実現

- 既存の化学療法や免疫療法を上回る治療効果を示しながら、正常組織への悪影響なし

- 多様な固形がんへの適用が期待され、新たながん治療法開発への道を拓く

| 北陸先端科学技術大学院大学 物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎教授の研究チームは、ニホンアマガエル(Dryophytes japonicus)、アカハライモリ(Cynops pyrrhogaster)、カナヘビ(Takydromus tachydromoides)の腸内から計45株の細菌を単離しました。これらの細菌を系統的にスクリーニングした結果、9株が抗腫瘍効果を示し、中でもニホンアマガエルの腸内から単離した細菌Ewingella americanaが、マウスのがんモデルで一度限りの投与により腫瘍を完全に消失させる極めて強力な抗がん作用を持つことを発見しました。 近年、腸内細菌とがんの関係が注目されていますが、これまでは主に腸内細菌叢全体の調整や糞便移植などの間接的アプローチが中心でした。本研究では、これとは全く異なるアプローチとして、腸内細菌を単離・培養し、直接静脈投与することで、がんを直接攻撃する革新的な治療法を開発しました。 本研究成果は、国際学術誌Gut Microbesに掲載されました。 |

【研究の詳細】

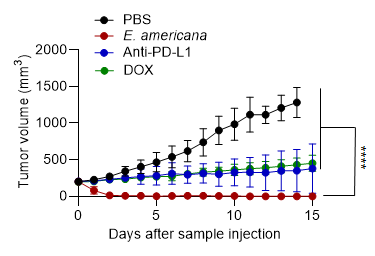

・驚異的な治療効果

マウスを用いた大腸がんモデルにおいて、E. americanaをたった一回静脈投与するだけで、腫瘍が完全に消失し、100%の完全奏効[注1]率(CR率)を達成しました(図1)。これは、現在標準治療として使われている免疫チェックポイント阻害薬[注2](抗PD-L1抗体)やリポソーム化ドキソルビシン(化学療法剤)を大きく上回る治療効果です。

図1. 抗がん効果:Ewingella americanaと従来治療法との比較

| 腫瘍応答:E. americana単回静脈内投与(200 µL、5 × 10⁹ CFU/mL)、ドキソルビシン(DOX)または抗PD-L1抗体4回投与(200 µL、2.5 mg/kg/回)、PBSを対照として使用。データ:平均値 ± 標準誤差(n = 5)。****、p < 0.0001(スチューデントの両側 t 検定) |

・二重作用による抗がん効果

E. americanaは以下の二つのメカニズムでがんを攻撃します(図2)。

- 直接的殺傷効果:

通性嫌気性細菌[注3] であるE. americanaは、低酸素状態のがん組織に選択的に集積し、がん細胞を直接破壊します。腫瘍内での細菌数は投与後24時間で約3,000倍に増加し、効率的にがん組織を攻撃します。 - 免疫活性化効果:

細菌の存在が免疫系を強力に刺激し、T細胞、B細胞、好中球などの免疫細胞ががん組織に集結します。これらの免疫細胞が産生する炎症性サイトカイン(TNF-α、IFN-γ)がさらに免疫応答を増幅し、がん細胞のアポトーシス(細胞死)を誘導します。

図2. Ewingella americanaの抗腫瘍メカニズム

・腫瘍特異的な集積メカニズム

E. americanaは、がん組織に選択的に集積し、正常組織には全く定着しません。この驚くべき腫瘍特異性は、以下の複合的メカニズムによるものと考えられます。

- 低酸素環境:がん組織特有の低酸素状態が嫌気性細菌の増殖を促進

- 免疫抑制環境:がん細胞が発現するCD47[注4]タンパク質により局所的免疫抑制が生じ、細菌が生存しやすい環境を形成

- 異常血管構造:がん組織の血管は穴が多く、細菌が容易に侵入できる

- 代謝異常:がん特有の代謝産物が細菌の選択的増殖を支援

・優れた安全性プロファイル

詳細な安全性評価により、E. americanaは以下の特徴を示しました。

- 血中から急速に除去(半減期約1.2時間、24時間後には完全に検出不能)

- 肝臓、脾臓、肺、腎臓、心臓などの正常臓器に細菌の定着は一切なし

- 一過性の軽度炎症反応のみで、72時間以内に正常化

- 60日間の長期観察でも慢性毒性なし

【今後の展開】

本研究により、天然細菌を用いた新しいがん治療法の可能性が実証されました。今後は以下の研究開発を進める予定です。

- 他のがん種への適用拡大:乳がん、膵臓がん、メラノーマなど、多様ながん種での効果検証

- 投与方法の最適化:分割投与、腫瘍内投与など、より安全で効果的な投与法の開発

- 併用療法の開発:既存の免疫療法や化学療法との組み合わせによる相乗効果の検証

本研究は、未開拓の生物多様性が新たな医療技術開発の宝庫であることを示すとともに、難治性がん患者に新たな治療選択肢を提供する可能性を秘めています。

【用語解説】

治療により腫瘍が完全に消失し、検査で確認できなくなった状態。

がん細胞による免疫抑制を解除し、T細胞ががん細胞を攻撃できるようにする薬剤。

酸素がある環境でも無い環境でも増殖できる細菌。がん組織の低酸素領域で選択的に増殖できる。

細胞表面に発現する「食べないで」信号を出すタンパク質。がん細胞はこれを過剰発現して免疫細胞による攻撃を回避する。

【論文情報】

| 掲載誌 | Gut Microbes |

| タイトル | Discovery and characterization of antitumor gut microbiota from amphibians and reptiles: Ewingella americana as a novel therapeutic agent with dual cytotoxic and immunomodulatory properties |

| 著者 | Seigo Iwata, Nagi Yamasita, Kensuke Asukabe, Matomo Sakari, Eijiro Miyako* |

| 掲載日 | 2025年12月10日 |

| DOI | 10.1080/19490976.2025.2599562 |

【研究資金】

本研究は、以下の研究資金の支援を受けて実施されました。

日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業 基盤研究(A)(課題番号:23H00551)

同 科学研究費助成事業 挑戦的研究(開拓)(課題番号:22K18440)

同 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(課題番号:JPJS00420230006)

科学技術振興機構(JST)共創の場形成支援プログラム(課題番号:JPMJSF2318)

同 次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)(課題番号:JPMJSP2102)

令和7年12月15日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/12/15-1.html本学発ベンチャー企業「BioSeeds株式会社」と学生の加藤さんが「スタートアップビジネスプランコンテストいしかわ2025」で最優秀起業家賞・優秀起業家賞を受賞

10月28日(火)、石川県地場産業振興センターで開催された「スタートアップビジネスプランコンテストいしかわ2025」において、本学発ベンチャーであるBioSeeds株式会社が最優秀起業家賞を、学生の加藤裕介さん(博士後期課程3年、物質化学フロンティア研究領域、松村和明研究室)が優秀起業家賞を受賞しました。

本コンテストは、革新的な技術や独自性のあるビジネスプランをもとに石川県での起業を促進し、将来の成長が期待される起業家を認定するもので、平成19年から毎年開催されています。これまでに、バイオテクノロジー、IT関連など独自の技術を持つ企業や、地域活性化などをテーマとした企業など、ユニークなビジネスプランを含め、数多くのスタートアップ企業が誕生しました。

※参考:ISHIKAWA START UP!

■受賞年月日

令和7年10月28日

■最優秀起業家賞

新型RNA/DNA分析装置「BioMuRun(バイオミューラン)」の開発・製造そして世界への販売

BioSeeds株式会社 ビヤニ マニシュ氏

概要:

バイオミューランは、進化分子工学や電気化学などの技術を駆使して開発した装置です。新型コロナウイルスの流行時に浮き彫りになった、「高価な装置がないと検査ができない」「変異株が見分けられない」「大量の検査が困難」といった課題を解決する装置で、本体は1辺が12センチメートルのサイコロ型で、使い捨てのカートリッジをセットし、パソコンやタブレットに接続すれば、わずか5分で10検体を同時に検査が可能です。PCR検査と同等の高い精度を誇り、変異株の特定も可能。コロナだけでなく、インフルエンザやノロウイルス、結核などの検査など感染症に対応できます。

装置本体だけでなく消耗品のカートリッジで収益を上げるビジネスモデルを採用し、装置は石川県内の企業、カートリッジはインドで製造します。特許も取得済みで2026年に人口14億人を抱えるインド市場で、大学や研究機関向けに販売を開始。その後、日本市場でも販売を計画しています。2028年からは医療用途へも展開し、インドと日本、日本と世界の架け橋になろうと意欲を燃やしています。

受賞にあたって一言:

日本に来て28年目になります。BioMuRunは 2001年からコンセプトを創り、プロトタイプ1号から6号まで製作し本年やっと完成しました。インドと日本の合作で生まれた装置で、感染症の検査のみならず、DNA、RNAの分析など幅広く使用が可能です。

ポータブルで安価なこの装置をPCRなど大型機器を備えることのできない発展途上国などに普及し、将来のパンデミックに備えることを目指しています。ISICO主催のスタートアップビジネスプランコンテストで最優秀賞起業賞を頂き、その名に恥じぬよう石川県から世界に羽ばたく企業になるべく全力を尽くして参ります。引き続き皆様のご支援を期待しております。

バイオシーズ株式会社 社長 ビヤニ・マニシュ

バイオシーズ株式会社 社長 ビヤニ・マニシュ氏

バイオシーズ株式会社 社長 ビヤニ・マニシュ氏

■優秀起業家賞

新規凍結保存法を用いた豚精液の凍結保存事業

北陸先端科学技術大学院大学 博士後期課程3年 加藤裕介

概要:

本事業では、未だ実用化に至っていない「豚凍結精液」の確立を目指します。豚凍結精液は、現在広く普及している豚人工授精に多くの利点をもたらすだけでなく、豚精液の国際流通や付加価値の高い精子の販売といった、養豚業界の新たな市場を開拓する可能性を秘めています。

受賞にあたって一言:

このたびは優秀起業家賞を頂き、大変光栄に存じます。ファイナリストの中では唯一の学生でしたが、チームとして評価をしていただいたと思っております。本事業の共同研究者であり、指導教員である松村和明教授に、この場を借りて心より御礼申し上げます。また、本事業のブラッシュアップに多くのご助言をいただきました、株式会社SAKU代表取締役の谷沢鷹続様と石川県産業創出支援機構の皆様に、深く感謝いたします。

北陸先端科学技術大学院大学 博士後期課程3年 加藤裕介

博士後期課程3年 加藤裕介氏(右)

博士後期課程3年 加藤裕介氏(右)

令和7年12月11日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2025/12/11-1.html「BioJapan 2025」に出展

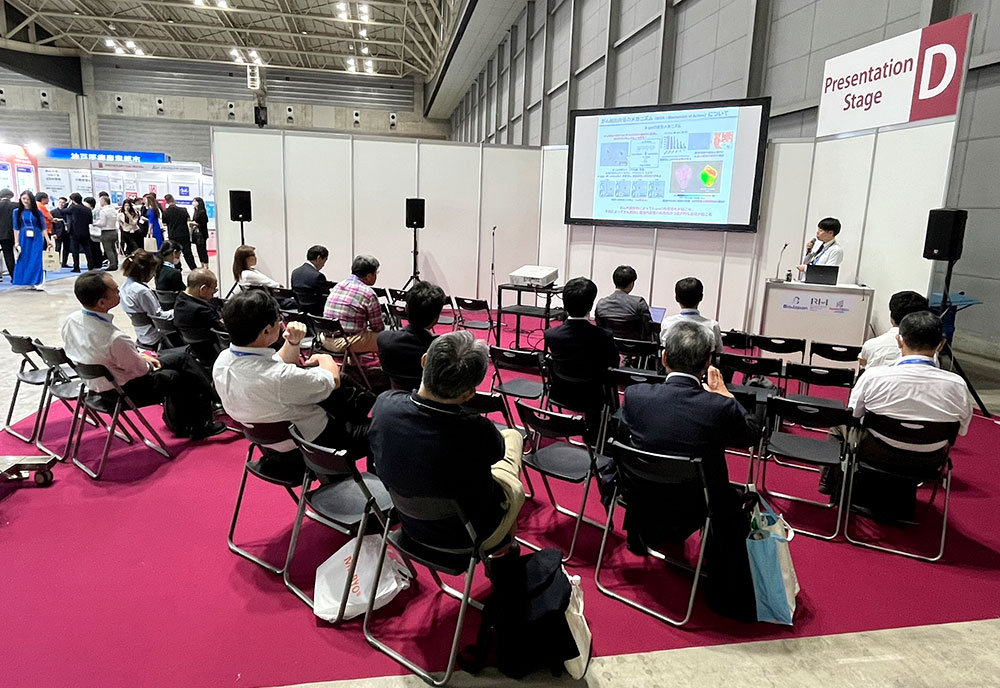

10月8日(水)から10日(金)までの3日間、パシフィコ横浜(神奈川県横浜市)にて「BioJapan 2025」が開催されました。会期中の来場者数は22,167名(前回比141%)にのぼり、会場は多くの熱気と交流にあふれました。

本学からは、超越バイオメディカルDX研究拠点(eMEDX)がブースを出展し、都 英次郎教授によるプレゼンテーション「複合細菌AUNを用いた固形がん治療法」を行いました。会期中は、eMEDX会員をはじめ、ライフサイエンス関連の製造業や教育・学習支援業など、幅広い分野の方々にブースや出展者プレゼンテーションへお立ち寄りいただき、活発な意見交換が行われました。ご来場いただいた皆さまに、心より御礼申し上げます。

今後もeMEDXでは、健康・医療・ライフサイエンス分野における最先端の研究や取り組みを紹介しながら、未来志向の共創を通じて、産学官連携の新たな可能性を発信してまいります。

【超越バイオメディカルDX研究拠点】

https://www.jaist.ac.jp/ricenter/emedx/

令和7年10月24日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2025/10/24-1.html10月30日(木)~11月1日(土) T-Messe2025富山県ものづくり総合見本市に出展

10月30日(木)から11月1日(土)までの3日間、北陸最大級の産業展示会「T-Messe2025富山県ものづくり総合見本市」が富山産業展示館(テクノホール)にて開催されます。本展示会は隔年開催され、工作機械・産業機械、電子・電機、IT、プラスチック、アルミ、繊維、医薬品、化学など、多彩な分野の先端技術や製品が集結する場として、国内外から大きな注目を集めています。

本学からは「超越バイオメディカルDX研究拠点」がブース出展し、健康・医療・ライフサイエンス分野における最新の取組や研究成果を紹介します。未来志向の共創を通じて産学官の新たな連携の可能性を発信し、社会に新しい価値を創出する取り組みを広く紹介します。

ご来場の際には事前登録のうえ、ぜひ本学ブースへお立ち寄りください。

(来場案内)https://www.toyama-tmesse.jp/

※事前登録:無料

| 日 時 | 令和7年10月30日(木)~11月1日(土) 10:00~17:00(最終日は16:00まで) |

| 会 場 | 富山産業展示館 (テクノホール)(〒939-8224 富山市友杉1682番地) |

| ブース出展 |

【ブース名】国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 超越バイオメディカルDX研究拠点 【ブースNo.】 E-53 |

詳細はこちらをご覧ください。

・T-Messe2025富山県ものづくり総合見本市 公式ホームページ

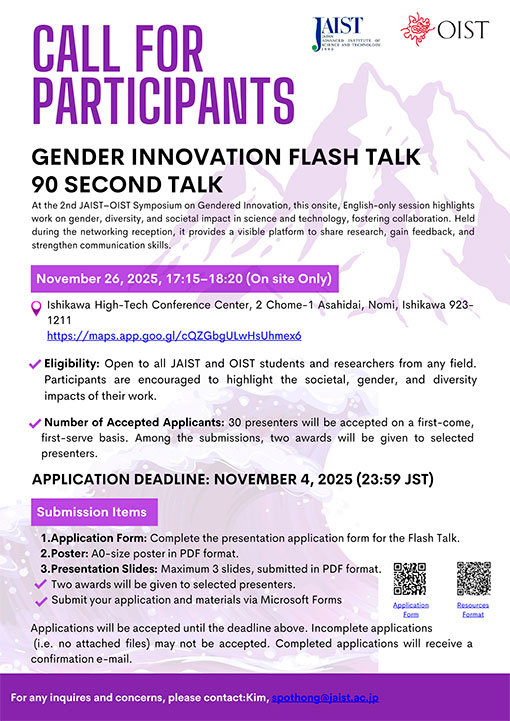

[11/26]JAIST-OIST 第2回共同シンポジウム「先端科学技術×Gendered Innovation」

本学(JAIST)と沖縄科学技術大学院大学(OIST)は、昨年度より、両大学間における共同研究の発展と促進を目的として共同シンポジウムを開催しており、第2回となる今回は、下記のとおり、「先端科学技術とGendered Innovation(ジェンダード・イノベーション)の融合」をテーマに開催します。

性差や多様性への視点を研究の初期段階から取り入れることにより、科学の質と価値の向上が期待されるとともに、より包摂的で持続可能な社会基盤の構築にもつながります。本シンポジウムでは、第一線で活躍する研究者らによる講演や、実践事例の紹介を通じて、研究にジェンダー視点を取り入れることがいかに新たな発見や社会的インパクトをもたらすかを探っていきます。

世界水準の研究を進めているOISTの研究者や学生が本学に一堂に会するまたとない機会です。研究者としての視野を広げ、多様な知見に触れていただけることを期待しています。皆様の積極的なご参加をお待ちしています。

| 開催日時 | 令和7年11月26日(水)10:00~19:30 |

| 会 場 | 石川ハイテク交流センター(能美市旭台2-1) |

| 対 象 | 両大学の教職員・学生 |

| テーマ | 先端科学技術×Gendered Innovation |

| 言 語 | 英語 |

| 参加費 | 無料 |

| 参加申込 | 参加は事前来場登録制としていますので、必ず下記よりお申込みください。 https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=ix6edBLiak-3euULCFd3xZm_Pi-N6A9CtEfOyCZ414pUOTBHVFNLMlRXWVVONEZKU1BCQzZOSFdFNy4u&lang=en-US |

| プログラム | 10:00~ 開会挨拶:JAIST 寺野学長、OIST Markides 学長 10:20~ 基調講演 *各講演45分 ① Dr. Sowmya Swaminathan(Springer Nature, Director, DEI, Research)

<Title> How publishers can support progress on gender representation

<Abstract> Women's representation in research has increased significantly in the last two decades. Recent data from the European Commission shows that women globally represent 34% of corresponding authors. There is variation by discipline and region with women representing 40-60% of researchers in some regions and disciplines. Nevertheless, across all global regions and disciplines, the gender gap increases with seniority with lower representation of women. I will speak about how Springer Nature is taking a data-informed approach to understand gender representation in the groups of researchers we work with, in the context of peer review and in the research we publish.

② 佐々木成江教授(東北大学DEI推進センター) <Title> Advancing Gendered Innovations in Research and Education: Toward Excellence in Science & Technology

<Abstract> In many fields of research and development in science and technology, men have often been taken as the standard subjects, while women have tended to be overlooked. Gendered Innovations is an approach that integrates sex and gender analysis into the design of research and technological development. This approach stimulates creativity and leads to new discoveries and innovations. In recent years, intersectional analysis has also been emphasized, taking into account multiple attributes, including sexuality, age, ability, race, ethnicity, geographic location, and socioeconomic status. Internationally, funding agencies and peer-reviewed journals are increasingly encouraging or requiring the consideration of sex and gender differences in grant applications and manuscript submissions. In Japan, such requirements are likewise expected to influence publications and international collaborations. In this lecture, I will present case studies of Gendered Innovations, discuss trends in Japan and abroad, and explore the role of higher education and research institutions.

11:55~ 講演者によるパネルディスカッション (12:30~14:00 昼食休憩) 14:00~17:00 テーマ別セッション *3会場で同時開催 ① 人類の未来とこれからの知性-多様性に根差した新しい知の構築に向けてー (RRI+AI×Gendered Innovation) ・セッションチェア:JAIST 白肌教授 ・司会:JAIST 中分准教授 ・発表:JAIST 白肌教授、岡田教授 OIST 銅谷教授、Dr. Menezes Carvalho ② MedTechの進化と包摂的未来-性差・多様性を取り入れた医療技術開発へー (eMEDX×Gendered Innovation) ・セッションチェア:JAIST 松村教授 ・司会:JAIST 小泉教授 ・発表:JAIST 松村教授、鄭教授、都教授 OIST Dr. Toledo Patino, Dr. Yamamura ③ 量子研究と社会的インパクトー包摂的テクノロジーとしての量子技術を問うー (量子×Gendered Innovation) ・セッションチェア:JAIST 大島教授 ・司会:OIST Dr. Fischer ・発表:JAIST リム教授、髙木准教授 OIST Dr. Kurecic, Dr. Lo Piparo 17:15~19:30 学生フラッシュトーク、交流会 |

| 学生フラッシュ トーク |

JAISTとOISTの学生がそれぞれ自分の研究内容を90秒で発表するイベントです。詳細はこちら 。 JAIST側の発表者を募集しますので、発表者としての参加をご希望の方は下記URLからお申し込みください。 https://forms.office.com/r/TBgxpyYpcq |

| 基調講演者に 対する質問 |

基調講演者のお二人に対する質問を広く募集しますので、下記URLから送付ください。 https://app.sli.do/event/a2BvajdAkKs9ewURRxwgwf |

| 本件問合せ先 |

研究推進課 学術研究推進係 TEL:0761-51-1907 / 1912 E-mail:suishin@ml.jaist.ac.jp |

10月23日(木)~24日(金) 北陸技術交流テクノフェア2025の特別企画展に出展

10月23日(木)・24日(金)、福井県産業会館で開催される北陸三県の企業・大学・研究機関が一堂に会する地区最大級の総合展示会「北陸技術交流テクノフェア 2025」の特別企画展に、超越バイオメディカルDX研究拠点が出展機関として選抜されました。

「ヒトと企業を輝かせる ウェルビーイングテクノロジー展」と題されたこの特別企画展では、個人の生活の質向上にとどまらず、企業の生産性向上や社会の持続可能な発展に寄与する技術やソリューションを紹介。健康経営、環境対応、リスクマネジメントなど、多様な分野の最新技術を結集し、未来の可能性を探るとともに、新たな価値創造やイノベーションのヒントを提供する場となっています。

超越バイオメディカルDX研究拠点では、健康・医療・ライフサイエンス分野における最新の取組や研究成果を紹介するとともに、未来志向型の共創を通じて産学官連携の新たな可能性を発信していきます。

ご来場の際には、ぜひお立ち寄りください。

(来場案内)https://www.technofair.jp/

※事前登録:無料(当日の来場登録:無料)

| 日 時 | 10月23日(木) 10時00分~17時00分 10月24日(金) 10時00分~16時00分 |

| 会 場 | 福井県産業会館(〒918-8135 福井県福井市下六条町103) |

| ブース出展 |

【ブース名】 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 超越バイオメディカルDX研究拠点 【小間番号】 S-3 |

詳細はこちらをご覧ください。

・北陸技術交流テクノフェア2025 公式サイト

特殊なダイヤモンドの針を開発し超高速で変化する電場の局所計測に成功

|

| 国立大学法人筑波大学 国立大学法人 慶應義塾大学 |

特殊なダイヤモンドの針を開発し

超高速で変化する電場の局所計測に成功

NV中心と呼ばれる格子欠陥を導入したダイヤモンドを原子スケールの空間分解能を持つ原子間力顕微鏡(AFM)の探針(プローブ)に用い、二次元層状物質の表面近傍の電場をフェムト秒(1000兆分の1秒)・ナノメートル(10億分の1メートル)の時空間分解能で計測することに成功しました。

| ダイヤモンドの結晶中に不純物として窒素(Nitrogen)が存在すると、すぐ隣に炭素原子の抜け穴(空孔:Vacancy)ができることがあります。これをNitrogen-Vacancy(NV)中心と言います。そして、NV中心を導入したダイヤモンドに電界を加えると、その屈折率が変化するようになります。これは電気光学(EO)効果と呼ばれる現象で、ダイヤモンド単体では実現していませんでした。 本研究チームはこれまでに、NV中心を導入した高純度ダイヤモンドに1000兆分の1秒という極めて短時間だけパルス光を放出するフェムト秒レーザーを照射し、ダイヤモンドのEO効果を計測することで、ダイヤモンドの格子振動ダイナミックスを動的に高感度に検出することに成功しています。このことは、ダイヤモンドが超高速応答するEO結晶として利用可能で、電場を検出する探針(ダイヤモンドNVプローブ)となり得ることを示しています。 そこで本研究では、NV中心を導入したダイヤモンドの超高速EO効果と、原子スケールの空間分解能を有する原子間力顕微鏡(AFM)技術とを融合し、フェムト秒(fs=1000兆分の1秒)の時間分解能とナノメートル(nm=10億分の1メートル)の空間分解能で局所的な電場のダイナミックスを測定できる、時空間極限電場センシング技術を開発しました。そして、このセンシング技術を用いることで、二次元の原子層が層状に重なった二次元層状物質であるセレン化タングステン(WSe2)試料の表面近くの電場を500 nm以下かつ100 fs以下の時空間分解能でセンシングできました。 ダイヤモンドNVプローブはスピンや温度の変化にも感度があるため、本研究成果は、電場の検出に加え、磁場や温度を検出するためのセンシング技術としても展開されることが期待されます。 |

【研究代表者】

筑波大学数理物質系

長谷 宗明 教授

北陸先端科学技術大学院大学ナノマテリアル・デバイス研究領域

安 東秀 准教授

慶應義塾大学理工学部

ポール フォンス 講師(研究当時、同大学同学部電気情報工学科教授)

【研究の背景】

ダイヤモンド中の不純物には窒素やホウ素などさまざまな種類があります。その中でも、点欠陥に電子や正孔が捕捉され、発光を伴う種類のものはダイヤモンドを着色させるため、「色中心:カラーセンター」と呼ばれます。色中心には周辺環境の温度や磁場の変化を極めて敏感に検知して量子状態が変わる特性があり、温度や電場を読み取る量子センサー注1)として用いられています。

量子センサーの中でも、ダイヤモンドに導入した窒素―空孔(NV)中心注2)と呼ばれる複合欠陥を用いたセンサーは、まだまだ発展途上の技術ですが、高空間分解能・高感度が要求される細胞内計測やデバイス評価装置のセンサーへの応用など、新しい可能性が期待されています。

本研究チームは、フェムト秒(1000兆分の1秒)の時間だけ近赤外域の波長で瞬くフェムト秒超短パルスレーザー注3)を用い、NV中心を導入したダイヤモンドの電気光学(EO)効果注4)を実時間分解計測することで、ダイヤモンドの格子振動ダイナミックスを動的に高感度に検出することに成功しています参考文献 a)。このことは、ダイヤモンドが超高速応答するEO結晶になり、電場検出の探針(プローブ)となり得ることを示すものです。

これまでもダイヤモンドを原子間力顕微鏡(AFM)注5)と組み合わせた電場センシングの試みはなされていましたが、局所ダイナミックスを動的に評価できる手法はほとんどありませんでした。特に時間分解能に関しては、発光測定に基づく従来の手法ではナノ秒程度が限界であり、ピコ秒以下の超高速時間分解能に関しては、全く開拓されていませんでした。

【研究内容と成果】

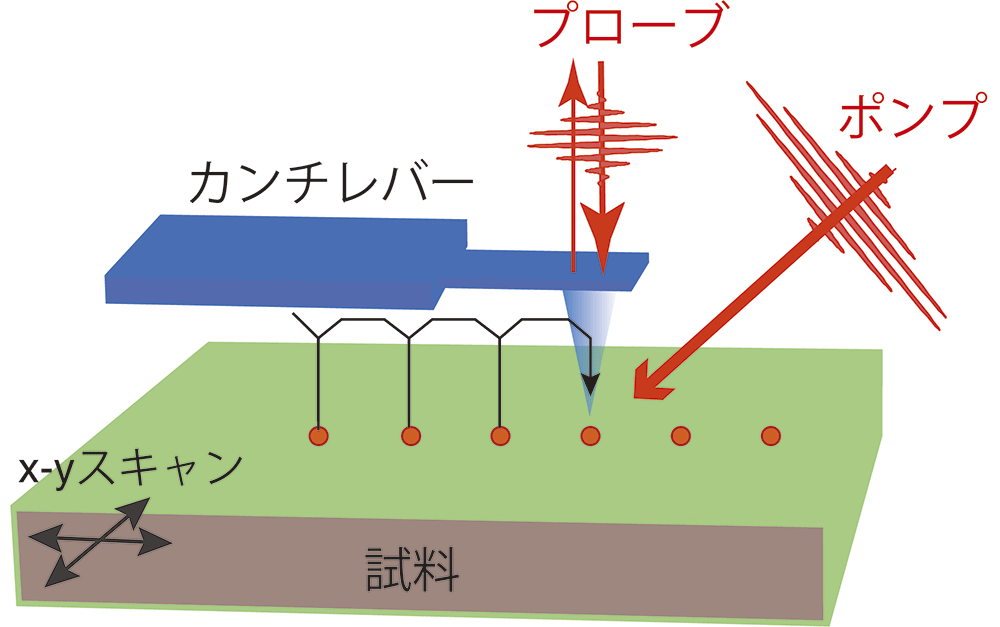

本研究では、量子光学(フェムト秒超短パルスレーザーを用いたダイヤモンドのEO効果)と走査プローブ顕微鏡(SPM)の一種である原子間力顕微鏡(AFM)技術を融合することで、光の回折限界を超える空間分解能に加えて、今までの検出限界を超える超高速時間分解能で局所的な電場計測を実現することを目指しました(図1)。

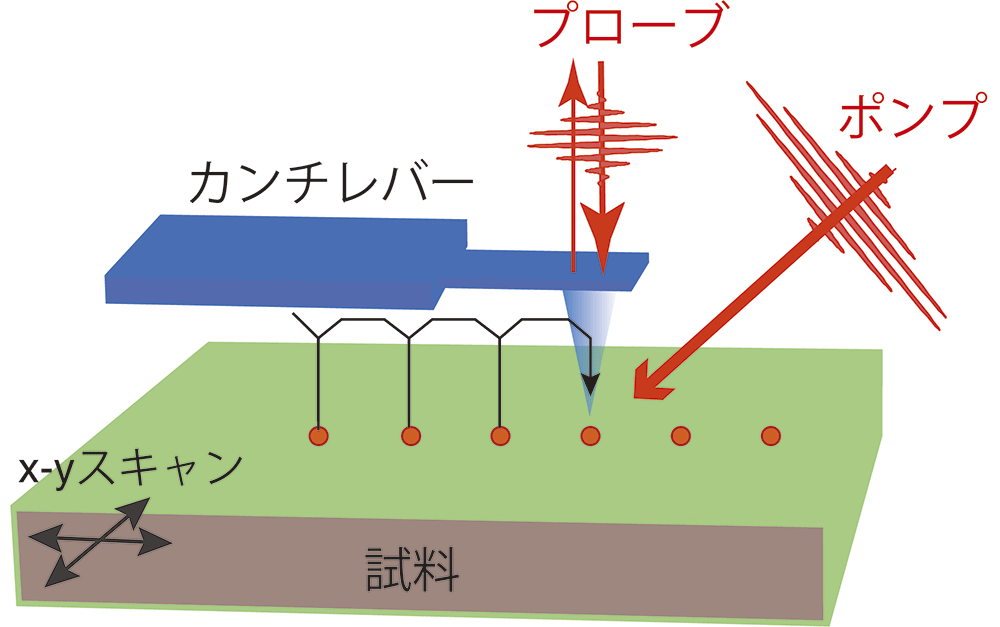

極めて不純物が少ない高品質のダイヤモンド結晶の表面近傍(深さ40nm)に、密度を制御したNV中心を導入し、そのダイヤモンド結晶をレーザーカットおよび集束イオンビーム(FIB)技術注6)を駆使することで、先端径が500 nm以下のダイヤモンドNVプローブに加工することに成功しました。このダイヤモンドNVプローブを、フェムト秒超短レーザーを組み込むことが可能な、ピエゾ抵抗効果注7)に基づく自己センシング方式注8)のAFMのカンチレバーに取り付けました(図2)。

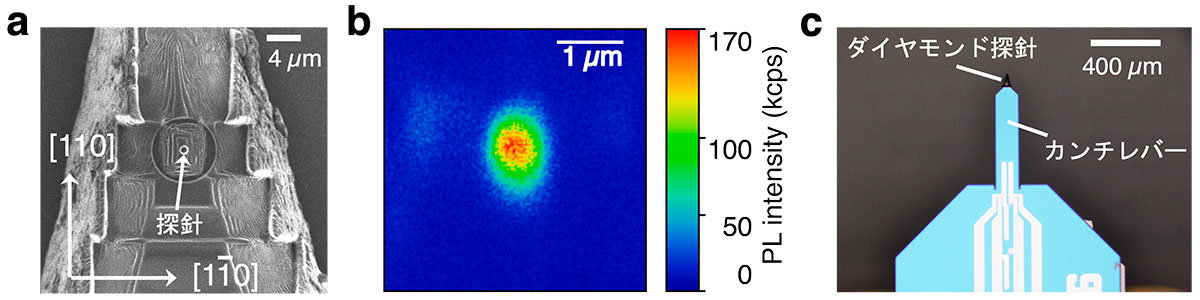

このシステムを用いて、まずガリウムヒ素(GaAs)半導体基板の表面電場を調べました。フェムト秒超短パルスレーザーの出力光をビームスプリッタで約10対1に分岐し、強い方を励起のためのポンプ光、弱い方を探索のためのプローブ光とします。電子が電流を運ぶn型GaAs試料は高強度のポンプ光で励起され、プローブ光はダイヤモンドNVプローブに入射されます(図3a)。まず、ダイヤモンドNVプローブの有無による時間分解EO信号の検出感度を確認するため、ダイヤモンドNVプローブを用いないマクロ計測により時間分解EO信号を計測したところ、励起直後(Time delay=時間遅延0 ps)に立ち上がり、数ps(ps=1兆分の1秒)以内に緩和しポンプ光を当てる前に戻る信号が得られました(図3b)。またNVセンターを導入したダイヤモンドNVプローブを通じて、n型GaAsの表面電場を検出することに成功しました(図3c)。ダイヤモンドNVプローブの導入によりEO信号の大きさは約1/42に減少しましたが、局所計測に成功したと言えます。

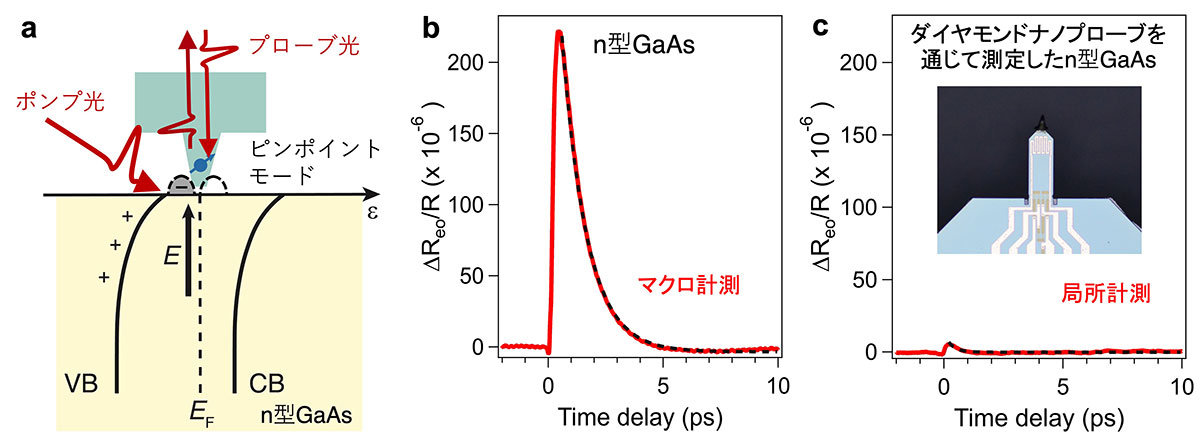

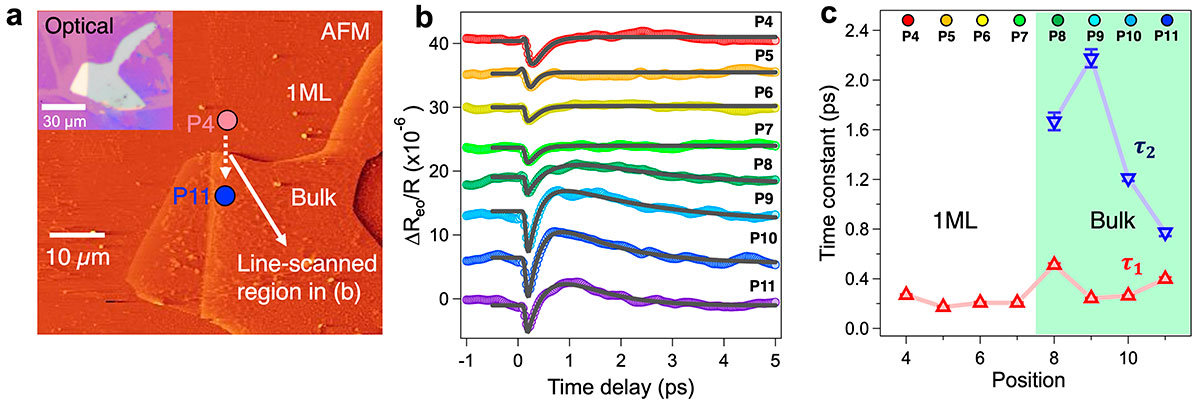

さらに二次元層状物質注9)であるセレン化タングステン(WSe2)単結晶をシリコン基板上に転写した試料を用いて実験を行いました。このWSe2試料では、場所によって結晶の厚さが異なっていますが、光学顕微鏡で銀白色のバルク(Bulk)結晶(厚さが10原子層以上の結晶)を見つけ、このバルク結晶と接する紫色の単層(1 ML)部分との界面に着目しました(図4a)。この厚さの異なる界面を用いて、局所的な表面電場の計測を行ったところ、単層部分とバルク部分のキャリア特性を反映した表面電場信号を、500 nm以下かつ100 fs以下の時空間分解能でセンシングすることに成功しました(図4a,b)。また時間分解EO信号の減衰を指数関数を用いてフィッティング(モデル化)したところ、単層部分では約200フェムト秒で緩和する成分のみが観測されました。一方、バルク部分では、この成分に加えて、約2psで緩和する遅い成分の寄与があることが分かりました(図4c)。このことは、単層部分では電場は基板との相互作用などで高速に緩和するのみなのに対し、バルク部分では、表面電場と結合したキャリアのバンド内緩和やバレー間緩和注10)が寄与していることを示しています。n型GaAsの時間分解EO信号による電場検出感度を見積もると、約100 V/cm/![]() (Hzは周波数)となりました。これは発光測定に基づく従来の手法で得られたマイクロ秒時間領域でのDC(直流)電場センシングと同等の検出感度を達成したことになります。最近のマイクロ秒時間領域でのAC(交流)電場センシングに関する検出感度には2桁及びませんが、本手法ではDC(直流)電場センシングと同等の検出感度で500 nm以下かつ、100フェムト秒というマイクロ秒を遙かに凌ぐ高い時空間分解能が得られることが示されたと言えます。

(Hzは周波数)となりました。これは発光測定に基づく従来の手法で得られたマイクロ秒時間領域でのDC(直流)電場センシングと同等の検出感度を達成したことになります。最近のマイクロ秒時間領域でのAC(交流)電場センシングに関する検出感度には2桁及びませんが、本手法ではDC(直流)電場センシングと同等の検出感度で500 nm以下かつ、100フェムト秒というマイクロ秒を遙かに凌ぐ高い時空間分解能が得られることが示されたと言えます。

【今後の展開】

今回開拓した時空間極限センシング技術は、例えば炭化ケイ素(SiC)などのパワー半導体材料や燃料電池材料内での局所電場検知、トポロジカル絶縁体における局所電場検知など、基礎物理・化学のための基盤技術となることが期待されます。また、NV中心を含むダイヤモンドNVプローブはスピンや温度の変化にも感度があるため、本研究のアプローチは、電場の検出に加え、磁場や温度を検出するためのセンシング技術としても展開可能であると言えます。例えばレーザー医療や分子レベルでの細胞の計測や制御を通じて、癌の治療をはじめとする量子生命科学の分野にも波及しうる革新的な展開が期待されます。

【参考図】

| 図1 本研究で行なった実験の概要図 ダイヤモンドNVプローブを用いた超高速ポンプ・プローブ電場センシング測定の概略図。試料上の各指定点においてAFMプローブを垂直に接近・後退させる「ピンポイントモード」で測定を行った。また試料はピエゾスキャナーを用いてx-y方向に走査される。 |

| 図2 本研究で作製したダイヤモンドNVプローブ概要図 (a) FIBで作製したダイヤモンドNVプローブ(探針)の走査型イオン顕微鏡像。マイクロメートルサイズに加工されたダイヤモンド結晶の一部が探針となっている。(b) ダイヤモンドNVプローブの探針部分のフォトルミネッセンス画像。赤色の部分から探針の直径が500 nm以下であることが分かる。(c)カンチレバーに取り付けたダイヤモンドNVプローブの光学顕微鏡像。カンチレバーは自己センシング方式用の回路部分の上部に位置しており、その先端に探針部分を含むダイヤモンドNVプローブが取り付けられている。 |

| 図3 ダイヤモンドNVプローブを用いたn型GaAs表面の電場センシング (a)ダイヤモンドNVプローブ先端近傍の表面バンド曲げと接触モードの配置図。表面状態はフェルミエネルギー(EF)を示すベル形状の破線で表され、下側のバンドは電子(-)で占有されている。VBは価電子帯、CBは伝導帯を示す。(b)ダイヤモンドNVプローブを用いないマクロ計測によるn型GaAsウェハーからの時間分解電気光学信号。(c)ダイヤモンドNVプローブを用いたn型GaAsからの局所的時間分解電気光学信号。(b)のマクロ計測の場合に比べてEO信号の大きさは約1/42になっているが、検出感度が十分であることが確認された。 |

| 図4 WSe2のEO信号の時空間測定 (a) ダイヤモンドNVプローブを用いた60 µm ×60 µm領域のトポグラフ画像。色の薄い部分がバルク(Bulk)結晶である。左上の挿入図は光学顕微鏡像であり、銀白色の部分はバルク(Bulk)結晶である。 局所計測では、単層(1ML)領域(P4)からバルク(Bulk)領域(P11)までを500 nmステップで計測する。(b)ダイヤモンドNVプローブを用いて得られた局所的な時間分解電気光学信号。P4からP11に行くに従い、単層(1ML)からバルク(Bulk)領域を測定している。図(b)の黒実線は、単一指数関数(単層=1ML領域のデータについて)または二重指数関数(バルク領域のデータについて)を用いたフィッティング(モデル化)を示す。(c) P4からP11の異なる位置における500 nmステップで得られた時間分解電気光学信号へのフィッティングにより得られた緩和時間定数。エラーバーは標準偏差を示す。 |

【用語解説】

量子化した準位や量子もつれなどの量子効果を利用して、磁場、電場、温度などの物理量を超高感度で計測する手法のこと。

ダイヤモンドは炭素原子から構成される結晶だが、結晶中に不純物として窒素(Nitrogen)が存在すると、すぐ隣に炭素原子の抜け穴(空孔:Vacancy)ができることがある。この窒素と空孔が対になった「NV(Nitrogen-Vacancy)中心」はダイヤモンドの着色にも寄与する色中心と呼ばれる格子欠陥となる。NV中心には周辺環境の温度や磁場の変化を極めて敏感に検知して量子状態が変わる特性があり、この特性をセンサー機能として利用することができる。このため、NV中心を持つダイヤモンドは「量子センサー」と呼ばれ、次世代の超高感度センサーとして注目されている。

パルスレーザーの中でも特にパルス幅(時間幅)がフェムト秒(1000兆分の1秒)以下の極めて短いレーザーのこと。光電場の振幅が極めて大きいため、2次や3次の非線形光学効果を引き起こすことができる。

物質に電場を加えると、電場の強度に応じて物質の屈折率が変化する効果のこと。

先端が鋭い探針で試料の表面を走査し、探針と表面との間に働く微少な力を測定して表面構造を原子スケールの高分解能で観察することができる顕微鏡のこと。AFM探針は、バネのようにしなるカンチレバーの先端に取り付けられており、コンタクトモードでは、この探針と試料表面を微小な力で接触させ、カンチレバーのたわみ量が一定になるように探針・試料間距離をフィードバック制御しながらX―Y方向(水平方向)に走査することで、表面形状を画像化できる。

イオンビーム(荷電しているイオンを高電界で加速したもの)を細く絞ったものである。物質の微細加工、蒸着、観察などの用途に用いられる。

半導体材料などに機械的なひずみ(力による変形)を与えたとき、材料の電気抵抗が変化する効果のこと。

通常のAFMでは、レーザー光をカンチレバー背面に照射し、反射したレーザービームの位置変化を位置センサーで計測することで、カンチレバーのたわみ量(表面構造によりたわんだ量)を読み取る。カンチレバーのたわみ信号を光で読み取ることから、これを光てこ方式と呼ぶ。一方、自己センシング方式のAFMでは、光てこ方式のようにレーザーと一センサーを必要とせず、ピエゾ抵抗効果などのカンチレバー自身の物理量の変化からカンチレバーのたわみ量を読み取ることができる。

共有結合が二次元方向だけに伸びている結晶のこと。原子一層レベルの二次元原子層が、ファンデルワールス力で積層して三次元結晶を形成している。炭素の二次元原子層であるグラフェンが積層したグラファイト、近年盛んに研究されるようになった遷移金属カルコゲナイドなどがある。本研究で調べたセレン化タングステン(WSe2)も遷移金属カルコゲナイドである。

半導体などにおいて、バレーとは電子バンドの極小点を指す。異なるバレー間にキャリアが散乱(遷移)することでエネルギーを失う緩和過程をバレー間緩和と呼ぶ。

【研究資金】

本研究は、科研費による研究プロジェクト(25H00849, 22J11423, 22KJ0409, 23K22422, 24K01286, 24H00416, 23H00264)、および国立研究開発法人 科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業CREST「ダイヤモンドを用いた時空間極限量子センシング」(研究代表者:長谷 宗明)(JPMJCR1875)の一環として実施されました。

【参考文献】

a) T. Ichikawa, J. Guo, P. Fons, D. Prananto, T. An, and M. Hase, 2024, Cooperative dynamic polaronic picture of diamond color centers. Nature Communications. 15, 7174 (10.1038/s41467-024-51366-x).

【掲載論文】

| 題名 | An ultrafast diamond nonlinear photonic sensor. (超高速ダイヤモンド非線形光センサー) |

| 著者名 | D. Sato, J. Guo, T. Ichikawa, D. Prananto, T. An, P. Fons, S. Yoshida, H. Shigekawa, and M. Hase |

| 掲載誌 | Nature Communications |

| 掲載日 | 2025年9月25日 |

| DOI | 10.1038/s41467-025-63936-8 |

令和7年9月26日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/09/26-1.html本学教員がEurekAlert! Feature Storyに掲載されました

AAAS(アメリカ科学振興協会)が運営する世界最大規模のオンラインニュースサービス「EurekAlert!」ウェブサイト内の「Feature Story」に、上原教授、岡田教授、栗澤教授および谷池教授が紹介されました。この「Feature Story」は、世界中の大学や研究機関の研究成果について、研究の背景や意義、研究者の視点や社会への影響などを深堀して、わかりやすくまとめた内容となっています。

それぞれの記事は、以下からご覧ください。

- 上原隆平教授(コンピューティング科学研究領域)

"Unfolding patterns: The computer science behind origami, puzzles, and games"

折り紙・パズル・ゲームに潜む計算複雑性を理論コンピューターサイエンスの視点から解析。最適な折り手順を導くアルゴリズムの開発が、太陽電池の設計やドラッグベクター(薬物輸送体)などへの応用にも期待されています。

https://www.eurekalert.org/news-releases/1093788

- 岡田将吾教授(人間情報学研究領域)

"Bridging the emotional gap in human-AI communication"

視線・身振り・声の抑揚などのマルチモーダル情報から感情を認識し、より人間に寄り添うAIの実現を目指すアフェクティブ・コンピューティング(※)研究。教育や精神医療への応用にも期待が広がります。

※Affective Computing:人間の感情や情動を計算論的に理解・指定・活用する学際的研究領域

https://www.eurekalert.org/news-releases/1093782

- 栗澤元一教授(物質化学フロンティア研究領域)

"Toward multitasking drug carriers that do more than just deliver"

緑茶成分「EGCG」を活用し、ドラッグキャリアそのものに治療効果を持たせたナノ粒子を開発。高い薬物搭載率と長寿命を両立し、がんや白血病の治療効果向上に貢献する革新的DDS(Drug Delivery System:薬物送達システム)が注目されています。

https://www.eurekalert.org/news-releases/1093781

- 谷池俊明教授(物質化学フロンティア研究領域)

"Accelerating materials design with high-throughput experiments and data science"

機械学習とハイスループット実験(※)を組み合わせ、材料探索を飛躍的に加速。未知の反応や触媒の発見が可能となり、資源循環・化学プロセスの革新、持続可能な社会づくりに貢献する研究基盤を構築しています。

※ハイスループット実験:多数のサンプルや条件を同時に、または短時間で処理する実験手法

https://www.eurekalert.org/news-releases/1093790

令和7年8月19日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2025/08/19-1.html糖鎖による抗体ダイナミクスの制御機構を解明 ~分子経絡が抗体医薬設計の新たな鍵に~

|

| 大学共同利用機関法人 国立大学法人 東京科学大学 公立大学法人 名古屋市立大学 ⼀般財団法人 国立大学法人 大阪大学 国立大学法人 |

糖鎖による抗体ダイナミクスの制御機構を解明

~分子経絡が抗体医薬設計の新たな鍵に~

自然科学研究機構(生命創成探究センター)の谷中冴子 准教授(現 東京科学大学 准教授)、加藤晃⼀ 教授(生命創成探究センター、名古屋市立大学)らは、抗体の糖鎖修飾、特にガラクトース付加が、抗体分子の構造と動態に及ぼす影響を原子レベルで解明しました。

本研究の成果は、国際科学雑誌 「Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America(米国科学アカデミー紀要)」に掲載予定です。論文は日本時間2025年8月5日の週にオンライン公開される予定であり、DOIおよび掲載URLは公開後に付与されます。

【発表のポイント】

私たちの体には、病原体から身を守るための免疫システムが備わっています。その中心的な役割を担うのが「免疫グロブリンG(IgG)」注1) と呼ばれる抗体です。IgGは、特定の抗原を認識して結合するだけでなく、Fc受容体や補体といったエフェクター分子との相互作用を通じて、様々な免疫応答を誘導します。本研究では、IgGのFc領域 注2) に結合した「糖鎖」の修飾が、IgGの動的な構造変化を制御し、その結果として免疫機能が調節されるメカニズムを、計算科学と実験科学を融合したアプローチで明らかにしました。特に、本研究では、糖鎖修飾による影響が、あたかも私達の体の中に張り巡らされた経絡のように、分子レベルで伝播していく「分子経絡」注3) の重要性に着目しました。

【研究の背景】

治療用抗体は、がんや自⼰免疫疾患など、さまざまな疾患の治療に用いられています。抗体の効果は、標的抗原への結合だけでなく、Fc領域を介したエフェクター機能 注4) の発揮によっても大きく左右されます。Fc領域の糖鎖修飾 注5) は、抗体のエフェクター機能を調節する重要な因子であり、そのメカニズム解明は、より効果的な抗体医薬品の開発につながると考えられています。

【本研究の手法と成果】

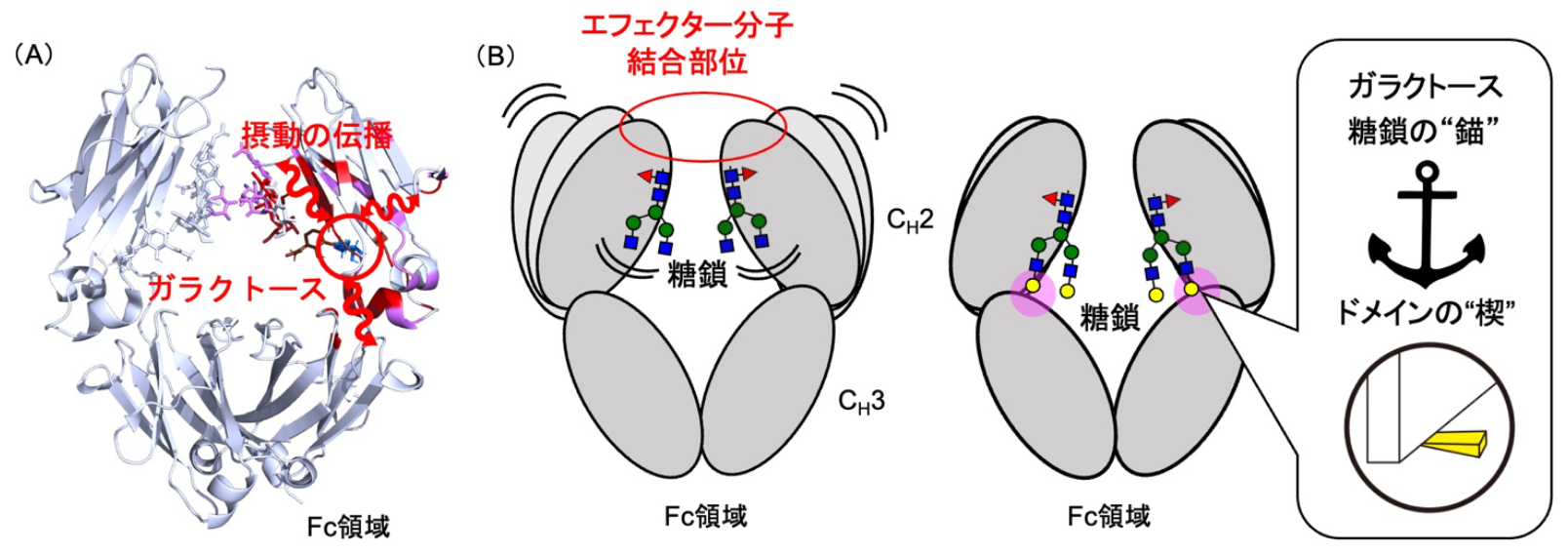

研究グループは、遺伝子工学的手法と酵素反応を組み合わせることで、糖鎖構造が異なるIgG1-Fcを調製しました。これらについて、安定同位体標識NMR分光法 注6) を用いてFc領域の動的構造を解析するとともに、分子動力学シミュレーション 注7) によって糖鎖修飾がFc領域のコンフォメーション変化に与える影響を評価しました。また、動的ネットワーク解析を用いて、「分子経絡」を同定しました。NMR分光法と分子動力学シミュレーションの結果から、ガラクトース 注8) 残基は糖鎖の動きを止める「錨」およびFc領域全体の動きを抑える「楔」としてはたらき、フコース 注9) 除去は特定のFc受容体との結合に関与するアミノ酸残基の動態を変化させることが明らかになりました。これらの結果は、糖鎖修飾がIgGのFc領域の動的構造を制御し、エフェクター機能を調節するメカニズムを原子レベルで理解する上で重要な知見となります。特に、「分子経絡」の存在は、糖鎖修飾の効果がFc領域全体に伝播する様子を示唆しています。

| (図)(A)糖鎖のガラクトース残基での構造変化がFc分子内を伝わる様子を示している。(B)ガラクトース残基は糖鎖(黄色の丸)の動きを止める「錨」およびFc領域全体の動きを抑える「楔」としてはたらき、エフェクター分子との相互作用を助けている。 |

【成果の意義および今後の展開】

本研究成果は、治療用抗体の開発において、Fc領域の糖鎖修飾を最適化するための合理的な設計基盤を提供します。今後は、糖鎖修飾と抗体の構造・機能相関に関するさらなる研究を進めることで、また「分子経絡」の操作という新たな視点を取り入れることで、より効果的かつ安全な抗体医薬品の開発に貢献できると期待されます。

【用語解説】

【論文情報】

| 掲載誌 | Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America |

| タイトル | Exploring Glycoform-Dependent Dynamic Modulations in Human Immunoglobulin G via Computational and Experimental Approaches |

| 著者 | Saeko Yanaka, Yoshitake Sakae, Yohei Miyanoiri, Takumi Yamaguchi, Yukiko Isono, Sachiko Kondo, Miyuki Iwasaki, Masayoshi Onitsuka, Hirokazu Yagi, Koichi Kato*(*責任著者) |

| DOI | |

| 掲載日 |

【著者情報】

東京科学大学 総合研究院 フロンティア材料研究所)

名古屋市立大学大学院薬学研究科)

【研究サポート】

本研究は、文部科学省科学研究費助成事業(JP20K15981 および JP23K24018 谷中冴子、JP19H01017 および JP24H00599 加藤晃⼀)、日本医療研究開発機構(AMED)(JP21ae0121020 および JP23ak0101209 谷中冴子、JP21ae0121013 加藤晃⼀)、文部科学省研究大学総合研究育成事業:研 究大学強化促進事業(CURE)課題番号JPMXP1323015488(Spin-LプログラムNo. spin24XN014)、生命創成探究センター共同利用研究(24EXC901、25EXC603)、および科学技術振興機構(JST)戦略的 創造研究推進事業(CREST)(JPMJCR21E3 加藤晃⼀)の助成を受けたものです。また、本研究は文部 科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業(分子・物質合成)、大阪大学蛋白質研究所共同利用・共 同研究拠点 NMRCR-16-05, 17-05, 18-05, 19-05, 20-05, 21-05、計算科学研究センター(24-IMS-C197)、文部科学省先端研究設備共用促進事業(コアファシリティ構築支援プログラム)JPMXS0441500024、国際・産学連携インヴァースイノベーション材料創出(DEJI2MA)プロジェクト、およびヒューマングライコームプロジェクトの支援を受けて行われました。

令和7年8月5日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/08/05-1.htmlパターン形成:分割現象における「対称性の破れ」を実証

|

北陸先端科学技術大学院大学 科学技術振興機構(JST) |

パターン形成:分割現象における「対称性の破れ」を実証

【ポイント】

- 水の蒸発によって現れるパターン形成「界面分割現象」の新たな特徴を発見

- ポリマー分散液の蒸発界面が複数に分割するとき、「対称性の破れ」が現れることを実証

- 生体組織など自然界に見られる非対称なパターン形成の理解に有用

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)サスティナブルイノベーション研究領域のグエン チキムロク大学院生(博士後期課程)、桶葭興資准教授らは、ポリマーが水に分散した粘性流体から現れる散逸構造[用語解説1]「界面分割現象」において、対称性の破れ[用語解説2]を実証した。これまで、界面[用語解説3]で起こる幾何学変形が、時間とともにどう進んでいくかは、不明な点が多かった。今回、明確な境界条件のもと、確率統計を通した解析を進めた結果、分割時に現れる核の位置に、空間的な「対称性の破れ」が生じることが明らかになった。これは、生体組織など自然界に見られる非対称なパターン形成の理解に有用である。 |

【研究概要】

自然界には様々な幾何学パターンがあり、例えば雪の結晶の形は、気温と水蒸気の量で多様に変化する。また、乾燥環境は水の蒸発を引き起こし、生物であればその成長過程で非対称なパターンをつくる。これまで、この幾何学性や非対称性について、数理的な解釈がなされてきたものの、物理化学的実験に基づいた再現はなされてこなかった。一方、桶葭准教授らの研究グループはこれまでに、ポリマー水分散系の蒸発界面に着目し、散逸構造「界面分割現象」を報告してきた (※1)。これは、ポリマー水溶液などの粘性流体を明確な境界のある有限空間から乾燥環境下におくと、一つの蒸発界面が複数の界面に分割される幾何学化現象である。ここで、空間軸の一つを1ミリメートル程度の隙間にすることで毛管現象[用語解説4]の物理条件が制御された空間となる。さらに、一定温度下で水の蒸発を一方向になるよう設定すると、蒸発界面直下の濃密なポリマーの密度がゆらぎ、複数の特異的位置でポリマーが析出して界面分割する。具体的には、多糖[用語解説5]の水溶液を乾燥環境下におくと、まるで界面から芽が出るようにセンチメートル単位で多糖が析出し界面が複数に分割される。ここでは、ミクロ構造の秩序化と同時に、マクロなパターンが現れることが分かっていた。しかし、非平衡で開放的な蒸発界面から引き起こされる実際の分割現象は、核形成位置の平均的情報は得られるものの、その不確定さのため複数の核形成メカニズムについては未解明な特徴が多かった。

※1. https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2023/09/22-1.html

| 図. 界面分割現象における「対称性の破れ」: A. 空間軸の一つとしてセル幅を大きくしていくと、分割現象の特徴が現れる概念図。界面がゆらぎ、対称性が破れ、そして水中に分散していたポリマーが析出する核を非同期に形成する。B. 同一条件で得られる異なる分割(二分割、もしくは三分割)と、セル幅に対する核形成位置のデータ。C. 対称性の破れを加味した分岐モデル。核1と核2とは、タイミングがずれて発生する(時間的に同期していない)。 |

そこで今回、ポリマー分散液の一つの蒸発界面が、二つ、もしくは三つに分割される空間条件に焦点をあて、その核形成位置を詳細に検討した(図A)。確率統計論を通した界面科学的な解析から、それぞれの分割数に対して、「対称性の破れ」と「非同期性」が現れ、相互に関係し合う特徴であることが分かった。核の位置については平均化による統計評価ではなく、結果に対する場合分けを通し、特徴的な「ずれ」を評価した(図B)。すると、分割点の位置には偏りがあり、セル幅に対して均等に半分、もしくは均等に三分の一に分割するわけではない、という基本原理が明らかになった。実際、二分割される場合、核はセル幅の中心ではなく、中心からずれた位置に形成される傾向となった。この「ずれ」は、セル幅を少しずつ大きくすると顕著に現れ、三分割される場合、2番目の核形成が起こるタイミングや位置に大きく影響し、非同期性として現れた。この「対称性の破れ」と「非同期性」は、時間発展の現象理解に重要である(図C)。

また、この核間隔は、ポリマー水溶液の液相と空気の界面における毛管長が影響する。今回の実証実験では、粘性流体として多糖キトサン[用語解説6] の水分散系を用いており、5~8ミリメートル程度の間隔であった。これまでにいくつかの多糖でも分割現象は実証されており、研究グループは現在、様々な化学種・物質群への拡張や現象の特徴的メカニズムの解明を進めている。これらを通して、自然界にも通ずるパターン形成の普遍的理解が期待される。

本成果は、2025年6月4日に科学雑誌「Advanced Science」誌(WILEY社)のオンライン版で公開された。なお、本研究は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 創発的研究支援事業(JPMJFR201G)、日本学術振興会科研費 基盤研究B(JP23K21136)、日本学術振興会科研費 新学術領域研究(JP22H04532)、および公益財団法人旭硝子財団 若手継続グラントの支援のもと行われた。

【今後の展開】

生物を含め自然界には多様な散逸構造が在り、対称性の破れを明確に扱うことは重要である。パターン形成に関する歴史的研究にはチューリングパターン[用語解説7]などがあり、ソフトマテリアルを題材とした研究例も多い。これは、生物における自己組織化の理解や実空間におけるマテリアル設計に重要なテーマと認識されているためでもある。今回のような実検証を通じたパターン形成の理解が進めば、今後、高分子科学、コロイド科学、界面科学、材料科学、流体力学、非平衡科学、生命科学などの分野への進展に留まらない。実時空間と仮想時空間を通した数理科学、シミュレーション、データサイエンスなどとの融合によって、パターン形成の理解と材料設計に有用と期待される。

【論文情報】

| 掲載誌 | Advanced Science (WILEY) |

| 題目 | Symmetry breaking in meniscus splitting: Effects of boundary conditions and polymeric membrane growth |

| 著者 | Thi Kim Loc Nguyen, Taisuke Hatta, Koji Ogura, Yoshiya Tonomura, Kosuke Okeyoshi* |

| DOI | 10.1002/advs.202503807 |

| 掲載日 | 2025年6月4日 |

【用語解説】

令和7年6月4日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/06/04-1.htmlナノマテリアル・デバイス研究領域のHO教授のチームがRoboSoft 2025 Competitionにおいて優勝

ナノマテリアル・デバイス研究領域のHO, Anh Van教授のチームが、8th IEEE-RAS International Conference on Soft Robotics (RoboSoft 2025) Competitionにおいて、Manipulation Challenge 1st placeを獲得しました。

RoboSoft 2025は"Interdisciplinarity and Widening Horizons"をテーマとして、令和7年4月23日~26日にかけて、スイス(ローザンヌ)にて開催されたソフトロボティクスに関する国際会議です。同会議では、研究者、業界の専門家、学生が一堂に会し、最先端の進歩を探求し、様々な分野における知見を共有しました。

同会議と併催で行われたコンペティションは、実際のロボットアプリケーションに焦点を当てたシナリオで構成され、「管内移動」、「デリケートな果物の収穫」、「医療スクリーニングと介入」という3つの具体的な課題が提示されました。HO教授のチームは「デリケートな果物の収穫」の課題に参加し、最も高い得点を獲得しました。

※参考:RoboSoft 2025(Competitions)

■受賞年月日

令和7年4月26日

■研究題目、論文タイトル等

ROSE: A Rotation-Based Soft Gripper Harnessing Morphological Computation for Adaptive and Robust Manipulation

■研究者、著者

Khoi Thanh Nguyen, Nhan Huu Nguyen, and Van Anh Ho

■受賞対象となった研究の内容

このコンペティションでは、ラズベリーのような繊細な果実を収穫する際のソフトロボットグリッパーの有効性を評価します。果実の遮蔽状態の変化、密集、動きによる乱れといった実際の農業現場に見られる課題を再現することで、現実的な収穫条件をシミュレーションしています。

フィールドに即した環境を再現することで、この競技は、実用的な果実収穫において柔軟性(コンプライアンス)と力の制御を効果的に両立できるソフトグリッパーの設計を明らかにします。

この結果は、農業分野におけるソフトロボティクスの重要な役割を強調し、グリッパー技術の現在の進展を示すとともに、自動化かつ繊細な作物収穫システムに対する大きな成長可能性を示唆しています。

提案されている課題は以下の通りです:

・課題1:ロボットが単体のベリーを摘み取る

・課題2:ロボットが密集しているベリーを摘み取る

・課題3:葉に部分的に隠れた単体のベリーを摘み取る

・課題4:葉に部分的に隠れた密集したベリーを摘み取る

・課題5:動いている単体のベリーを摘み取る

当チームのソフトグリッパー「ROSE」は、すべての課題を8分未満で成功裏に完了しました。

■受賞にあたって一言

今回のコンテストは、非常に意義があり、必要な取り組みであると感じました。競技シナリオは、距離制限、葉や枝といった障害物の存在、果実の揺れ、さらには果実の柔らかさまでも再現されており、現実の環境を非常によく模倣していました。そのため、同コンテストは、ベリーの収穫能力を評価するための優れたベンチマークとなります。

また、他のチームの興味深い設計を直接見られる場でもあり、それらの実際の効果を確認できる貴重な機会でもありました。さらに、アイデアを交換したり、将来的な共同研究の可能性について議論したりするための交流の場としても、とても良い機会になりました。

今回、Holabの収穫アームが1位を獲得できたことを非常に嬉しく思っています。この成果により、多くの人に私たちのアームを知ってもらうことができ、JAISTの存在も広く認識されるようになりました。同コンテストを通じて、自分たちの技術の実力を再確認するとともに、現時点での課題も明確になり、今後の改善に向けた大きなヒントを得ることができました。

令和7年5月20日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2025/05/20-1.htmlPufferFace Robot:フグに着想を得たボディ一体型振動推進型ロボット

PufferFace Robot:フグに着想を得たボディ一体型振動推進型ロボット

【ポイント】

- ソフトロボットの設計:PufferFace Robot(PFR)は、フグに着想を得た振動駆動型のソフトロボットで、やわらかく膨らむ外皮により配管の直径の変化に柔軟に対応して進みます。

- 移動性能及び配管内走行能力:3つの移動モード(振動のみ/膨張・収縮のみ/両者の組み合わせ〈メインモード〉)を備えています。自身の外径の1~1.5倍サイズの配管を通過可能で、本体と同サイズの配管内では最大0.5 BL/s(体長/s)の速度で移動可能です。

- 複雑な配管構造での実走行:90度エルボ、T字コネクタ、高曲率セクションなど、複雑な配管構造での走行能力を実験により検証しました。

- 応用可能性:PFRは複雑で狭隘な小口径の配管における点検作業を目的としています。例えば、石油・ガス配管、化学プラント、上下水道管などが挙げられます。また、有害化学物質や高温などの過酷な環境での探査にも有効で、シンプルな制御でも安定した動作が可能です。

- シミュレーションと実験アプローチ:ABAQUSを用いた簡易的な有限要素解析(FEA)によるシミュレーションを通じて、PFRの走行可能性を評価した結果、実験と高い一致性を確認しました。

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)ナノマテリアル・デバイス研究領域のHo Anh Van教授(IEEE上級会員)が、Linh Viet Nguyen大学院生(博士後期課程)(研究当時)、Khoi Thanh Nguyen大学院生(博士後期課程)らの研究チームを率いて、テキサス大学オースティン校のThe Advanced Robotic Technologies for Surgery Laboratory (ARTS Lab)との共同研究により、複雑な配管内部を自在に前進できる新しいソフトロボット「PufferFace Robot (PFR)」を開発しました。PFRは、フグのように体を膨らませる柔軟な素材と、振動による推進する機構を組み合わせることで、多様な管内形状に対応できる設計となっています。これにより、90度の曲がり角やT字型の分岐、高曲率セクションなど、従来のロボットが苦手としていた区間でも安定した走行を実現しました。本研究では、複雑な計算処理を必要とせず、ロボット本体の構造によって環境への適用を実現する「身体性知能(embodied intelligence)」という考え方も重要視されています。 PFRは、JAISTプレスリリースにて前回紹介した振動駆動型ソフトロボット「Leafbot」(※)の進化形であり、ソフトロボティクス分野の新たな基盤となる可能性を秘めています。 (※)https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/02/17-1.html |

【研究背景と内容】

柔軟素材を用いたソフトロボットは、その柔軟性と適応性により、従来の硬い素材を用いたロボットでは効果を発揮することが困難な環境でも活躍することができることから、近年大きな注目を集めています。ソフトロボットは、適応的な形態変化を備えており、これは身体知能の一形態として機能し、最小限の計算で環境の変化に応じて反応することが可能です。従来のロボットが複雑な中央制御に依存しているのに対し、適応型ロボットは物理的構造を通じて局所的に調整を行うことで、計算負荷が軽減され、環境応答性が向上します。本研究では、産業、車両、航空宇宙分野で流体やガスの輸送によく使用される配管のような、制約のある可変形状における適応的な移動に焦点を当てました。このような配管は狭く人間が立ち入ることが難しいため、ロボットによる点検のニーズが高まっています。しかし、このような配管は直径、形状、長さが場所によって大きく異なるため、ロボットの設計には大きな課題があります。

これまでにも様々な推進機構(車輪式、歩行式、クローラー式、振動式など)を持つロボットが開発されてきましたが、それらをセンチメートルスケールの配管に適応させるのは困難です。近年の研究では、圧電素子、誘電エラストマー、流体エラストマー、ハイドロゲル、形状記憶合金、電磁アクチュエータなどのスマート素材を用いた生物に着想を得たロボットが開発されています。これらのコンパクトで柔軟な設計は、複雑で狭い配管システムの中を移動するための適応性とエネルギー効率を向上させます。しかし、このような制約のある環境において、機敏で配管のサイズに適応して移動できる信頼性の高い点検ロボットの実現は、依然として課題です。

前述の課題(図1A参照)に対応するため、本研究では新たに「PufferFace Robot (PFR)」という適応型ソフトロボットを開発しました(図1B, D, E参照)。この名称はフグ(pufferfish)から着想を得たことに由来します。PFRは、形態学*1的なスパイクパターンを持つシリコーンゴム製の膨張可能な柔らかい外皮を特徴としており、その設計パラメータは我々の先行研究である「Leafbot」から受け継いだものです。外部の圧縮空気源によって膨張・収縮を操作し、様々な配管形状に適応させることが可能です。PFRの移動メカニズムは、柔らかいスパイクの先端に分布された非対称な摩擦特性に基づいています。その非対称性と振動源を組み合わせることでPFRは前進します。この構成により、PFRの小型構造でも前進移動が可能であると示しました。PFRには3つの移動モードがあります。モード1では、振動モータを作動させて水平な配管を移動します。モード2では、柔らかい外皮の膨張・収縮のみで動作します。モード3は、モード1とモード2を組み合わせたハイブリットモードで、配管内移動における主要なモードです。

| 図1 (A)配管システムにおける形状が制約された様々な空間の例、 (B)様々な空間に適応可能なPufferFace Robotのコンセプト、 (C)フグから着想を得たPFRの設計コンセプト、(D)PFRの膨張状態、(E)PFRの通常状態 |

PFRの設計の詳細を図2に示します。様々な配管サイズに対応するための形態学的なソフトスキンに加え、PFRには暗所での点検作業を支援するためにLEDと小型カメラが搭載されています。今回、設計したPFRには以下の利点があります。

図2 PFRの詳細な設計図 (A) PFRの構成部品 (B) PFRの前面図および側面図

本研究では、「テラダイナミクス(terradynamics)」の手法を採用し、PFRが配管システムの困難な「地形条件」に対して、どれほど効率的かつ効果的に走行できるかを評価しました。これには、鋭角な曲がり(エルボ継手)、高曲率領域、分岐点、水平から垂直への移行、あらゆる方向での配管サイズの変化、T字分岐での操縦が含まれます。これらのシナリオにおけるPFRの性能を図3に示しています。有限要素解析(FEA)に基づいたシミュレーションプラットフォームであるABAQUSのDynamic Explicitモジュールを使用し、PFRを実環境に配置する前に特定の管状環境における通過可能性を評価しました。すべてのテストケースにおいて、シミュレーションの結果は実験結果とよく一致しました。図3(C),(F),(J)は、ABAQUS環境下でシミュレーションした検討シナリオを示しています。

| 図3 実験及びシミュレーション解析による配管システム内の重要な領域を走行するPFRの能力評価 (A, B, G) PFRが実環境及びシミュレーション環境(C,J)においてエルボ(曲がり)部分を走行する様子、 (D, E, F) PFRが実験及びシミュレーションの両ケースにおいて、サイズの異なる空間の移行部を通過する様子、(I) 振動モータの回転方向を変えることで、PFRが方向転換能力を発揮する様子 |

本研究では、ハイブリット推進システムを搭載した生物に着想を得たロボット「PufferFace Robot(PFR)」を提案しました。提案した設計では、狭隘な環境への高い適応性、検査中に気体や流体の流れを妨げない中空機構、複雑な配管内でも最小限の制御で移動可能な適応形態といった利点を有しています。さらにPFRは振動駆動型ソフトロボット、特に小規模配管用途に特化した設計の可能性を広げます。この技術革新は、工業点検だけでなく、医療用途、特に大腸検査のような低侵襲手術にも大きな可能性を秘めています。柔らかく適応性のある構造は、複雑で傷つきやすい生物学的環境を安全に移動することを可能にし、従来の内視鏡ツールに代わる、より安全で効率的な選択肢を提供します。今後は、さらなる小型化と移動性能の向上を目指し、より狭く限られた空間でも自在に動けるように改良を進めていく予定です。

【論文情報】

| 雑誌名 | Science Advances |

| 論文名 | Adaptable cavities exploration: Bioinspired vibration-propelled PufferFace Robot with morphable body. |

| 著者 | Linh Viet Nguyen; Hansoul Kim; Khoi Thanh Nguyen; Farshid Alambeigi, and Van Anh Ho |

| 掲載日 | 2025年4月30日 |

| DOI | 10.1126/sciadv.ads3006 |

【用語説明】

生物の体制や構造を研究する学問

令和7年5月8日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/05/08-1.html量子グレードの高品質・高輝度蛍光ナノ粉末ダイヤモンド ~ナノダイヤモンド量子センサの性能向上で超高感度の測定が可能に~

|

| 岡山大学 量子科学技術研究開発機構 北陸先端科学技術大学院大学 筑波大学 |

量子グレードの高品質・高輝度蛍光ナノ粉末ダイヤモンド

~ナノダイヤモンド量子センサの性能向上で超高感度の測定が可能に~

【ポイント】

- 明るい蛍光イメージングとナノ量子計測法が利用可能な品質等級(量子グレード)を実現しました。

- 従来の蛍光ナノ粉末ダイヤモンド※1に比べて量子特性が10倍以上、温度感度が2桁向上しました。

- ナノダイヤモンド量子センサの性能を大幅に向上させた画期的な成果です。

- 細胞内やナノ電子デバイスの温度や磁場を超高感度で測定可能になることが期待されます。

| 岡山大学学術研究院環境生命自然科学学域(理)の藤原正澄研究教授、押味佳裕日本学術振興会特別研究員、同大大学院環境生命自然科学研究科の中島大夢大学院生、大学院自然科学研究科のマンディッチサラ大学院生、小林陽奈非常勤研究員(当時)は、住友電気工業株式会社の西林良樹主幹、寺本三記主席、辻拡和研究員、量子科学技術研究開発機構量子生命科学研究所の石綿整主任研究員、北陸先端科学技術大学院大学ナノマテリアル・デバイス研究領域の安東秀准教授、筑波大学システム情報系の鹿野豊教授らとの共同研究により、従来の10倍以上の優れた量子特性(量子コヒーレンス※2)を持つ高輝度の蛍光ナノ粉末ダイヤモンドを世界で初めて報告しました。この蛍光ナノ粉末ダイヤモンドは、住友電気工業株式会社との協力によって実現されたもので、高い蛍光輝度で蛍光イメージングが可能で、高品質な量子センサ特性を有しており、温度量子測定においても1桁以上の感度向上が確認されました。 本研究成果は、2024年12月16日に「ACS Nano」のオンライン先行版に掲載されました。蛍光ナノ粉末ダイヤモンドを用いた量子センシング※3技術は、近年注目を集めている超高感度ナノセンシング技術です。しかし、これまで高い蛍光輝度と様々な量子計測法を行うのに要求される品質等級(量子グレード)の両立は困難とされてきました。本研究により、ナノダイヤモンド量子センサの性能が大幅に向上され、細胞内やナノ電子デバイスの温度や磁場を超高感度で測定できると期待されます。 |

【現状】

蛍光ナノ粉末ダイヤモンドを用いた量子センシングは、ナノスケールでの温度、磁場、化学環境の変化を高感度に計測できる技術として、生命科学やナノテクノロジー分野で大きな注目を集めています。この技術は、細胞内の微小領域やデバイス内部の構造を精密に計測できることから、将来的には癌の超早期診断や極微量ウイルスの検出などの医療分野や、リチウムイオンバッテリーの状態モニタリングなどのスマートデバイス分野での応用が期待されています。しかし、量子センシングの性能は蛍光ナノ粉末ダイヤモンドの電子スピン特性に大きく依存しており、このスピン特性の向上が技術の成否を左右します。特に、従来の蛍光ナノダイヤモンドでは、蛍光強度とスピン特性の両立が難しく、測定感度が劣化するという課題がありました。

【研究成果の内容】

本研究では、蛍光ナノ粉末ダイヤモンド中のスピン不純物(孤立窒素原子や天然炭素に含まれる約1%の13C同位体)を大幅に減少させ、スピン純度を飛躍的に向上させることに成功しました。また、窒素空孔欠陥中心(NV中心)※4を高効率で生成するためのダイヤモンド成長法およびナノ粒子粉砕法を最適化し、含有されているNV中心が約1 ppm、孤立窒素が約30 ppm、13C同位体が0.01%以下に制御され、平均粒径277 nmの大きさを有するナノ粉末ダイヤモンドを作製しました。その結果、光検出磁気共鳴※5信号(ODMR)が著しく改善され、従来の蛍光ナノ粉末ダイヤモンドと比較して量子コヒーレンス時間が10倍以上延長されました。(図1)

図1:細胞内の量子グレード蛍光ナノ粉末ダイヤモンドとそのスピン特性

さらに、これらの蛍光ナノ粉末ダイヤモンドを細胞内に導入し、従来の蛍光ナノ粉末ダイヤモンドに比べてより高感度にODMR信号が検出できることを実証しました。また、バルク結晶のみで実現されていた量子計測法の1つである、超高感度温度測定法「サーマルエコー」も観測することに成功しました。これにより、従来のナノダイヤモンド温度量子センシングに比べて1桁以上感度が向上することを確認しました(図2)。ナノダイヤモンド量子センサの実用に道を開く画期的な成果です。

図2:サーマルエコー法による超高感度温度測定と従来に比べた測定感度の向上

【社会的な意義】

本研究は、生命科学やナノテクノロジー分野におけるナノスケールセンシング技術の大きな進展をもたらす可能性を秘めています。蛍光ナノ粉末ダイヤモンドは、優れた光安定性と生体適合性を持ち、既に一部で商用化が始まっている有望な蛍光イメージング材料です。ナノダイヤモンド量子センサの応用が進展すれば、癌などの超早期診断や極微量ウイルス検出といった新しい診断技術の開発が期待されます。また、ナノメートルからマイクロメートルの微小領域で温度や磁場を検出する技術は、リチウムイオンバッテリー内部の状態モニタリングなど、スマートデバイスの革新的な性能向上にも貢献すると期待されています。本研究を通じて量子センシング技術が進展することで、蛍光ナノ粉末ダイヤモンドのバイオ医療やスマート電子技術分野での幅広い商用化が期待されます。

【論文情報】

| 論文名 | Bright quantum-grade fluorescent nanodiamonds |

| 邦題名 | 「高輝度量子グレード蛍光ナノ粉末ダイヤモンド」 |

| 掲載紙 | ACS Nano |

| 著者 | Keisuke Oshimi, Hitoshi Ishiwata, Hiromu Nakashima, Sara Mandić, Hina Kobayashi, Minori Teramoto, Hirokazu Tsuji, Yoshiki Nishibayashi, Yutaka Shikano, Toshu An, Masazumi Fujiwara |

| DOI | 10.1021/acsnano.4c03424 |

| URL | https://doi.org/10.1021/acsnano.4c03424 |

【研究資金】

- 独立行政法人日本学術振興会「科学研究費助成事業」

‣基盤A・24H00406,研究代表:藤原正澄

‣基盤A・20H00335,研究代表:藤原正澄

‣国際共同研究強化(A)・20KK0317,研究代表:藤原正澄

‣特別研究員奨励費・23KJ1607,研究代表:押味佳裕 - 国立研究開発法人科学技術振興機構

「先端国際共同研究推進事業(ASPIRE)次世代のためのASPIRE」

(JPMJAP2339,研究代表:鹿野豊(筑波大学) - 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

「官民による若手研究者発掘支援事業」

(JPNP20004,研究代表:藤原正澄) - 国立研究開発法人日本医療研究開発機構「ムーンショット型研究開発事業」

(JP23zf0127004,研究代表:村上正晃(北海道大学)) - 国立研究開発法人科学技術振興機構 未来社会創造事業 「共通基盤」領域 本格研究

(JPMJMI21G1,研究代表:飯田琢也(大阪公立大学)) - 国立研究開発法人科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業さきがけ

(JPMJPR20M4,研究代表:鹿野豊(筑波大学)) - 国立研究開発法人科学技術振興機構 科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業

(JPMJFS2128, 研究代表:押味佳裕(岡山大学))

(JPMJFS2126, 研究代表:マンディッチサラ(岡山大学)) - 公益財団法人 山陽放送学術文化・スポーツ振興財団「研究助成」(研究代表:藤原正澄)

- 公益財団法人 旭硝子財団「研究助成」(研究代表:藤原正澄)

- 文部科学省「ナノテクノロジープラットフォーム」(JPMXP09F21OS0055)

- 国立研究開発法人科学技術振興機構 創発的研究支援事業

(JPMJFR224K,研究代表:石綿整(QST)) - 公益財団法人 村田学術振興・教育財団「研究助成」(研究代表:石綿整(QST))

【補足・用語説明】

ダイヤモンド中に存在する窒素欠陥中心によって赤い発光を示す、ナノメートルサイズのダイヤモンド粉末粒子。褪色がなく安定した蛍光を半永久的に示す蛍光材料。生体毒性も低く、バイオイメージングなどに利用されている。

量子力学において量子状態が外部からの影響を受けずに一貫性を保ちながら情報を保持できる性質。温度測定の場合、ダイヤモンド窒素欠陥中心の電子スピン状態が温度情報を感じることのできる時間であり、コヒーレンスが失われると温度測定の精度が低下する。

量子力学の原理に基づいてさまざまな物理量を超高感度に計測することができる。特に蛍光ナノ粉末ダイヤモンドでは、窒素欠陥中心が有する電子スピン状態を、量子力学の原理に基づいて操作・検出することで、さまざまな物理量(磁気・温度・電気)を超高感度に計測することができる。

ダイヤモンドの炭素格子中に含まれる結晶欠陥の1つ。窒素原子と隣接する空孔から構成され、緑色の光を吸収して赤い蛍光を示す。この蛍光は、光検出磁気共鳴を示し※5、これが磁場や温度によって影響されるため、蛍光を通したセンシングが可能。超高感度計測が可能な量子センサとして注目され、生体内での温度や磁場の計測、量子情報技術などで注目されている。

光検出を通して電子スピンとマイクロ波の共鳴を観測する手法。蛍光ナノ粉末ダイヤモンドの場合、2.87 GHz付近のマイクロ波を照射すると、電子スピン共鳴が生じ、それが蛍光輝度の減少に表れる。

令和6年12月23日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/12/23-1.html