研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。エクセレントコアシンポジウム&グリーンイノベーションポリマーシンポジウム合同開催

標題について、エクセレントコアシンポジウム「The 3rd Symposium of the Center for High-performance Nature-derived Materials (Excellent Core)」及びグリーンイノベーションポリマーシンポジウム「The 4th International Symposium for Green-Innovation Polymers(GRIP2017)」を下記のとおり合同で開催しますので、ご案内いたします。

両シンポジウムは、本学のエクセレントコア「高性能天然由来マテリアル開発拠点」及び先端科学技術研究科マテリアルサイエンス系によるジョイント国際シンポジウムです。国内外からの招待講演者や本学教員による、持続可能社会の実現に向けたポリマー材料等に関する最先端の研究発表をお届けします。

参加は無料となっており、事前の参加申込み等も必要ありませんので、奮ってご参加下さい。

| 開催日時 | 平成29年9月26日(火)10:00~17:10 | ||||||||||||||||||||||||||||

| 会 場 | 知識科学系講義棟2階 中講義室 | ||||||||||||||||||||||||||||

| プログラム |

|

||||||||||||||||||||||||||||

| 使用言語 |

英語 |

多糖類から「ゼロ複屈折ポリマー」の開発に成功

![]()

![]()

![]()

多糖類から「ゼロ複屈折ポリマー」の開発に成功

| 1. 発表者 |

||||

| 檀上 隆寛 (東京大学 大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 博士課程) ロジャース 榎本 有希子 (東京大学 大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 特任助教(当時)/ 国立研究開発法人産業技術総合研究所 構造材料研究部門 主任研究員(現在)) 島田 光星 (北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス研究科 博士課程) 信川 省吾 (北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス研究科 助教(当時)/ 名古屋工業大学 大学院物質工学専攻 有機分野 助教(現在)) 山口 政之 (北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科マテリアルサイエンス学系 教授) 岩田 忠久 (東京大学大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 教授/JST-ALCA ホワイトバイオテクノロジー・岩田チーム 研究代表者) |

||||

| 2. 発表のポイント |

||||

|

||||

| 3. 発表概要 |

||||

|

多糖類の1つであるプルランを出発原料とし、プルランの持つ特徴的な分子構造を保持したまま、簡単なエステル化により、光学特性に非常に優れたゼロ複屈折ポリマーの開発に成功しました。開発したゼロ複屈折ポリマーは、添加剤を一切加えることなくゼロ複屈折を発現するとともに、全ての可視光領域に対して、複屈折がゼロである優れた光学特性を持ち、機械物性、耐熱性、耐水性、成形加工性にも優れています。また、置換するエステル基の種類を変えることにより、ゼロ複屈折から高複屈折を持つさまざまな光学フィルムを作製することも可能であることから、偏光板保護フィルム(注4)や位相差フィルム(注5)として、多方面での利用が期待されます。

|

||||

| 4. 発表内容 |

||||

|

液晶ディスプレイは、スマートフォン、タブレットPC、液晶テレビなどに広く用いられています。液晶ディスプレイの基本構成材料の1つである偏光板を保護する目的で、さまざまなポリマー保護フィルムが使われています。一般的なポリマー保護フィルムは、セルローストリアセテート、シクロオレフィン樹脂、アクリル系樹脂などのポリマーから製造されていますが、その複屈折をゼロに近づけるために、多くの添加剤が混ぜられています。

本研究グループは今回、多糖類の一種であるプルランから、添加剤を全く必要としない「ゼロ複屈折ポリマー」の開発に成功しました。 原料として用いたプルランは、微生物によって生合成される水溶性多糖類の1つで、グルコースが2つのα-1,4結合と1つのα-1,6結合を規則正しく繰り返すことにより長くつながった、階段状の非常に珍しい分子構造を持っています(図1)。プルランは主に、食品添加剤、可食性フィルムや医療用カプセルなどとして利用されていますが、これまでプラスチックの原料として用いられることはありませんでした。 今回、プルランの特徴的な分子構造に着目し、分子構造中に存在する3つの水酸基(-OH)をエステル基に置換してプルランアセテートに変えることにより、特徴的な分子構造を残したままで、ゼロ複屈折を発現させることに成功しました(図2)。 開発したゼロ複屈折ポリマーは、ゼロ複屈折の発現に、添加剤を一切必要としません。これは、プルランの持つ特徴的な階段状の分子構造のため、分子配向が抑制されたためであると考えられます。また、熱延伸を施しても、分子配向の緩和が容易に起こることから、ゼロ複屈折の延伸フィルムも得られることがわかりました。さらに、このゼロ複屈折ポリマーは、全ての可視光領域(波長=380~750nm)において、ゼロ複屈折を示すことも発見しました。機械物性、耐熱性、耐水性、成形加工性にも優れていることから偏光板保護フィルムや位相差フィルムとして、さまざまな分野での利用が期待されます。 今後は、溶融押出成形などの工業手法により、ゼロ複屈折フィルムの作製を行いたいと考えています。自然界には、人工的には決して作り出すことができない、さまざまな特徴的な分子構造を持つ多糖類が存在します。今後は、それらの特徴的な構造を保持したまま、新規な高機能・高性能ポリマーの開発を行いたいと考えています。今回の成果を糸口として、石油由来の原料を使用しない、バイオベースのプラスチック創出技術を確立することで、二酸化炭素の排出削減につながることが期待されます。 本研究は、JST戦略的創造研究推進事業先端的低炭素化技術開発(ALCA)と文部科学省科学研究費補助金 基盤研究A(研究代表者:岩田忠久)の一環として行われました。深く感謝いたします。 |

||||

| 5. 発表雑誌 |

||||

| 雑誌名:Scientific Reports 論文タイトル:Zero birefringence films of pullulan ester derivatives 著者:Takahiro Danjo, Yukiko Enomoto-Rogers, Hikaru Shimada, Shogo Nobukawa, Masayuki Yamaguchi and Tadahisa Iwata* (*責任著者) DOI番号:10.1038/srep46342 URL: www.nature.com/articles/srep46342 日本時間4月18日(火)午後6時(イギリス時間18日(火)午前10時)に公開されました。 |

||||

| 6. 用語解説 |

||||

| 注1 プルラン デンプンを原料として黒酵母によって生合成される水溶性多糖類。グルコースが2つのα-1,4結合と1つのα-1,6結合を規則正しく繰り返した分子構造を持つ(図1)。 注2 エステル化 多糖類の水酸基(-OH)を、アセチル基(-OCOCH3)やプロピオニル基(-OCOCH2CH3)などのエステル基に化学的手法により置換すること。 注3 ゼロ複屈折ポリマー 物体中を光が透過する際、光の振動方向によって進む速度が異なる現象を複屈折と呼ぶ。一般にポリマーフィルムにおいても、分子が配向することにより複屈折が生じる。ゼロ複屈折ポリマーとは、種々の方法により複屈折をなくしたポリマーのこと。 注4 偏光板保護フィルム 液晶ディスプレイなどに用いられる偏光板を保護するために貼られるポリマーフィルム。このフィルムの複屈折は、可能な限りゼロであることが望ましい。 注5 位相差フィルム 光学補償フィルムの1つで、複屈折による光学的な歪みや視角方向による変調が原因で起こる表示の着色等を防止するために貼られるポリマーフィルムのこと。 |

||||

| 7. 添付資料 |

||||

|

|

||||

平成29年4月19日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2017/04/19-1.html「ポリマー材料フォーラム」ゴム技術フォーラム/高性能天然由来マテリアル開発拠点共催

本フォーラムは、ゴム技術フォーラムと本学のエクセレントコア「高性能天然由来マテリアル開発拠点」の共催です。エクセレントコアの教員を中心に、ポリマー材料(バイオポリマー、ナノコンポジット、ゴム)に関する最先端の研究発表をお届けするフォーラムです。参加は無料となっておりますので、奮ってご参加下さい。

| ■ 日 時 | 2016年11月14日(月) 13:00~17:30 |

| ■ 場 所 | マテリアルサイエンス系講義棟1階 小ホール |

| ■ 参 加 |

無料(参加申込・予約は不要です。直接会場にお越しください。) |

| ■ プログラム |

| 時 間 | 内 容 |

| 13:00-13:10 | 開会の挨拶 |

| 13:10-13:25 | 大学紹介-塚原 俊文 教授(マテリアルサイエンス系学系長) |

| 13:25-14:10 | 講演1-金子 達雄 教授(高性能天然由来マテリアル開発拠点長/環境・エネルギー領域) 「エキゾチックな未利用バイオ分子を用いたスーパーエンプラの開発」 |

| 14:10-14:55 | 講演2-谷池 俊明 准教授(高性能天然由来マテリアル開発拠点/物質化学領域) 「リアクターグラニュール技術を用いた新規ポリオレフィン系ナノコンポジットの開発」 |

| 14:55-15:10 | 休憩 |

| 15:10-15:30 | 講演3-桶葭 興資 助教(環境・エネルギー領域) 「界面不安定性による超高分子多糖類のマクロ空間認識」 |

| 15:30-15:50 | 講演4-Chammingkwan, Patchanee 助教(高性能天然由来マテリアル開発拠点/物質化学領域) 「In-Situ Grafting of Nanoparticles Through End-Funtionalized Polypropylene for High-Performance Nanocomposites 」 |

| 15:50-16:10 | 講演5-Ali, Mohammad Asif 博士研究員(環境・エネルギー領域) 「Environmentally degradable biobased plastics from renewable itaconic acid and their composites with montmorillonite 」 |

| 16:10-16:20 | 休憩 |

| 16:20-16:50 | 技術紹介-滝澤 俊樹(ゴム技術フォーラム(ブリヂストン・フェロー)) 「タイヤ用エラストマーの開発事例」 |

| 17:20-17:30 | 開会の挨拶 |

| ■ 連絡先 | 研究推進課 研究施設支援係(E-mail:sien) |

特殊なダイヤモンドの針を開発し超高速で変化する電場の局所計測に成功

|

| 国立大学法人筑波大学 国立大学法人 慶應義塾大学 |

特殊なダイヤモンドの針を開発し

超高速で変化する電場の局所計測に成功

NV中心と呼ばれる格子欠陥を導入したダイヤモンドを原子スケールの空間分解能を持つ原子間力顕微鏡(AFM)の探針(プローブ)に用い、二次元層状物質の表面近傍の電場をフェムト秒(1000兆分の1秒)・ナノメートル(10億分の1メートル)の時空間分解能で計測することに成功しました。

| ダイヤモンドの結晶中に不純物として窒素(Nitrogen)が存在すると、すぐ隣に炭素原子の抜け穴(空孔:Vacancy)ができることがあります。これをNitrogen-Vacancy(NV)中心と言います。そして、NV中心を導入したダイヤモンドに電界を加えると、その屈折率が変化するようになります。これは電気光学(EO)効果と呼ばれる現象で、ダイヤモンド単体では実現していませんでした。 本研究チームはこれまでに、NV中心を導入した高純度ダイヤモンドに1000兆分の1秒という極めて短時間だけパルス光を放出するフェムト秒レーザーを照射し、ダイヤモンドのEO効果を計測することで、ダイヤモンドの格子振動ダイナミックスを動的に高感度に検出することに成功しています。このことは、ダイヤモンドが超高速応答するEO結晶として利用可能で、電場を検出する探針(ダイヤモンドNVプローブ)となり得ることを示しています。 そこで本研究では、NV中心を導入したダイヤモンドの超高速EO効果と、原子スケールの空間分解能を有する原子間力顕微鏡(AFM)技術とを融合し、フェムト秒(fs=1000兆分の1秒)の時間分解能とナノメートル(nm=10億分の1メートル)の空間分解能で局所的な電場のダイナミックスを測定できる、時空間極限電場センシング技術を開発しました。そして、このセンシング技術を用いることで、二次元の原子層が層状に重なった二次元層状物質であるセレン化タングステン(WSe2)試料の表面近くの電場を500 nm以下かつ100 fs以下の時空間分解能でセンシングできました。 ダイヤモンドNVプローブはスピンや温度の変化にも感度があるため、本研究成果は、電場の検出に加え、磁場や温度を検出するためのセンシング技術としても展開されることが期待されます。 |

【研究代表者】

筑波大学数理物質系

長谷 宗明 教授

北陸先端科学技術大学院大学ナノマテリアル・デバイス研究領域

安 東秀 准教授

慶應義塾大学理工学部

ポール フォンス 講師(研究当時、同大学同学部電気情報工学科教授)

【研究の背景】

ダイヤモンド中の不純物には窒素やホウ素などさまざまな種類があります。その中でも、点欠陥に電子や正孔が捕捉され、発光を伴う種類のものはダイヤモンドを着色させるため、「色中心:カラーセンター」と呼ばれます。色中心には周辺環境の温度や磁場の変化を極めて敏感に検知して量子状態が変わる特性があり、温度や電場を読み取る量子センサー注1)として用いられています。

量子センサーの中でも、ダイヤモンドに導入した窒素―空孔(NV)中心注2)と呼ばれる複合欠陥を用いたセンサーは、まだまだ発展途上の技術ですが、高空間分解能・高感度が要求される細胞内計測やデバイス評価装置のセンサーへの応用など、新しい可能性が期待されています。

本研究チームは、フェムト秒(1000兆分の1秒)の時間だけ近赤外域の波長で瞬くフェムト秒超短パルスレーザー注3)を用い、NV中心を導入したダイヤモンドの電気光学(EO)効果注4)を実時間分解計測することで、ダイヤモンドの格子振動ダイナミックスを動的に高感度に検出することに成功しています参考文献 a)。このことは、ダイヤモンドが超高速応答するEO結晶になり、電場検出の探針(プローブ)となり得ることを示すものです。

これまでもダイヤモンドを原子間力顕微鏡(AFM)注5)と組み合わせた電場センシングの試みはなされていましたが、局所ダイナミックスを動的に評価できる手法はほとんどありませんでした。特に時間分解能に関しては、発光測定に基づく従来の手法ではナノ秒程度が限界であり、ピコ秒以下の超高速時間分解能に関しては、全く開拓されていませんでした。

【研究内容と成果】

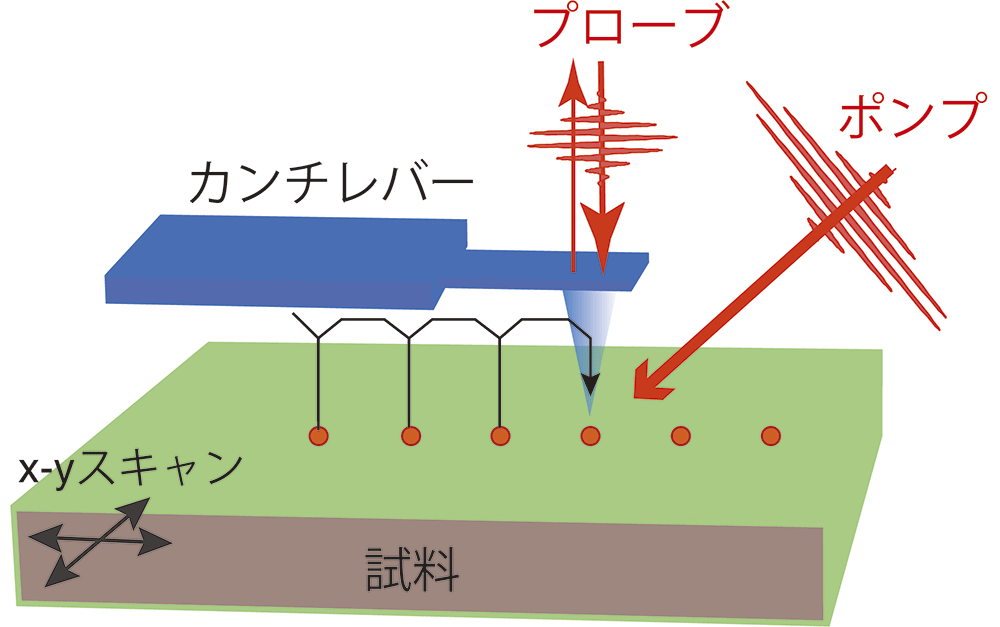

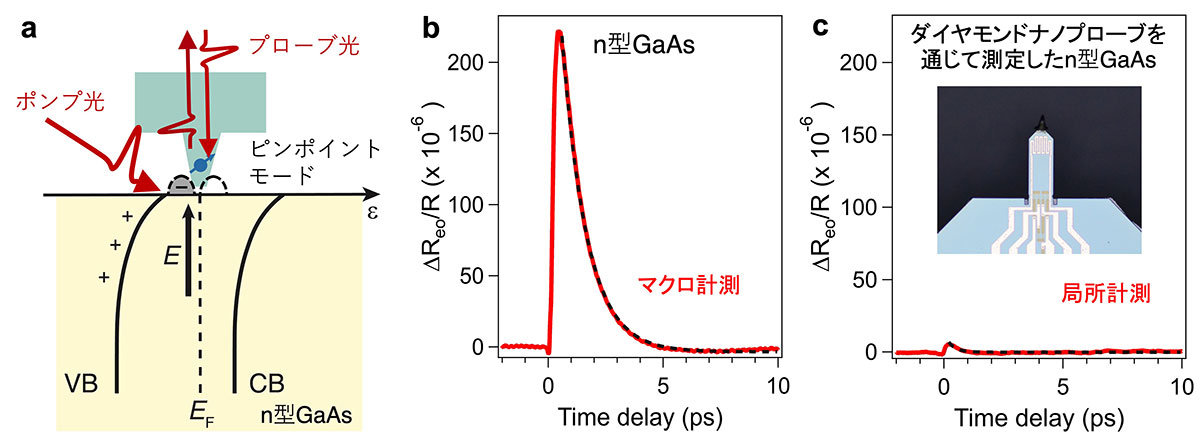

本研究では、量子光学(フェムト秒超短パルスレーザーを用いたダイヤモンドのEO効果)と走査プローブ顕微鏡(SPM)の一種である原子間力顕微鏡(AFM)技術を融合することで、光の回折限界を超える空間分解能に加えて、今までの検出限界を超える超高速時間分解能で局所的な電場計測を実現することを目指しました(図1)。

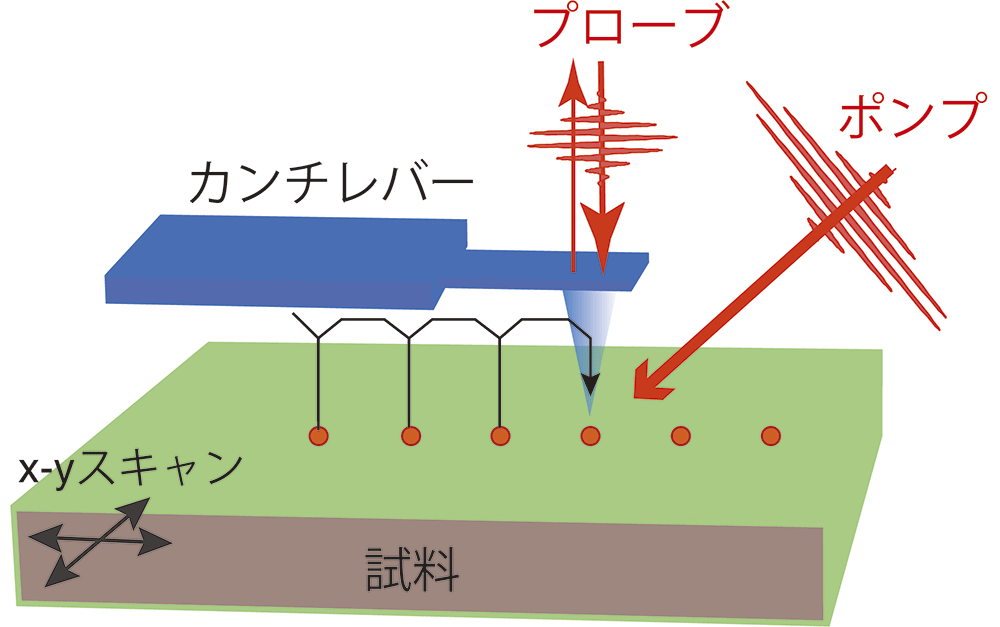

極めて不純物が少ない高品質のダイヤモンド結晶の表面近傍(深さ40nm)に、密度を制御したNV中心を導入し、そのダイヤモンド結晶をレーザーカットおよび集束イオンビーム(FIB)技術注6)を駆使することで、先端径が500 nm以下のダイヤモンドNVプローブに加工することに成功しました。このダイヤモンドNVプローブを、フェムト秒超短レーザーを組み込むことが可能な、ピエゾ抵抗効果注7)に基づく自己センシング方式注8)のAFMのカンチレバーに取り付けました(図2)。

このシステムを用いて、まずガリウムヒ素(GaAs)半導体基板の表面電場を調べました。フェムト秒超短パルスレーザーの出力光をビームスプリッタで約10対1に分岐し、強い方を励起のためのポンプ光、弱い方を探索のためのプローブ光とします。電子が電流を運ぶn型GaAs試料は高強度のポンプ光で励起され、プローブ光はダイヤモンドNVプローブに入射されます(図3a)。まず、ダイヤモンドNVプローブの有無による時間分解EO信号の検出感度を確認するため、ダイヤモンドNVプローブを用いないマクロ計測により時間分解EO信号を計測したところ、励起直後(Time delay=時間遅延0 ps)に立ち上がり、数ps(ps=1兆分の1秒)以内に緩和しポンプ光を当てる前に戻る信号が得られました(図3b)。またNVセンターを導入したダイヤモンドNVプローブを通じて、n型GaAsの表面電場を検出することに成功しました(図3c)。ダイヤモンドNVプローブの導入によりEO信号の大きさは約1/42に減少しましたが、局所計測に成功したと言えます。

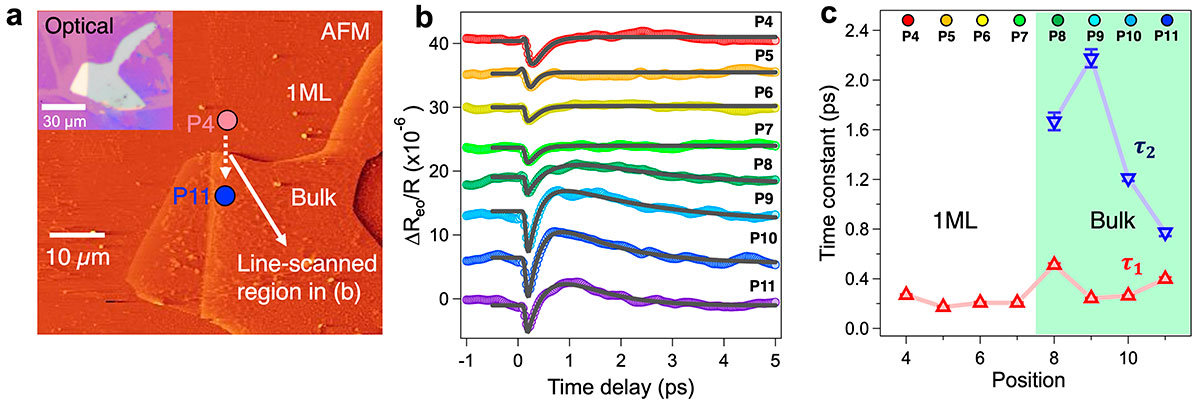

さらに二次元層状物質注9)であるセレン化タングステン(WSe2)単結晶をシリコン基板上に転写した試料を用いて実験を行いました。このWSe2試料では、場所によって結晶の厚さが異なっていますが、光学顕微鏡で銀白色のバルク(Bulk)結晶(厚さが10原子層以上の結晶)を見つけ、このバルク結晶と接する紫色の単層(1 ML)部分との界面に着目しました(図4a)。この厚さの異なる界面を用いて、局所的な表面電場の計測を行ったところ、単層部分とバルク部分のキャリア特性を反映した表面電場信号を、500 nm以下かつ100 fs以下の時空間分解能でセンシングすることに成功しました(図4a,b)。また時間分解EO信号の減衰を指数関数を用いてフィッティング(モデル化)したところ、単層部分では約200フェムト秒で緩和する成分のみが観測されました。一方、バルク部分では、この成分に加えて、約2psで緩和する遅い成分の寄与があることが分かりました(図4c)。このことは、単層部分では電場は基板との相互作用などで高速に緩和するのみなのに対し、バルク部分では、表面電場と結合したキャリアのバンド内緩和やバレー間緩和注10)が寄与していることを示しています。n型GaAsの時間分解EO信号による電場検出感度を見積もると、約100 V/cm/![]() (Hzは周波数)となりました。これは発光測定に基づく従来の手法で得られたマイクロ秒時間領域でのDC(直流)電場センシングと同等の検出感度を達成したことになります。最近のマイクロ秒時間領域でのAC(交流)電場センシングに関する検出感度には2桁及びませんが、本手法ではDC(直流)電場センシングと同等の検出感度で500 nm以下かつ、100フェムト秒というマイクロ秒を遙かに凌ぐ高い時空間分解能が得られることが示されたと言えます。

(Hzは周波数)となりました。これは発光測定に基づく従来の手法で得られたマイクロ秒時間領域でのDC(直流)電場センシングと同等の検出感度を達成したことになります。最近のマイクロ秒時間領域でのAC(交流)電場センシングに関する検出感度には2桁及びませんが、本手法ではDC(直流)電場センシングと同等の検出感度で500 nm以下かつ、100フェムト秒というマイクロ秒を遙かに凌ぐ高い時空間分解能が得られることが示されたと言えます。

【今後の展開】

今回開拓した時空間極限センシング技術は、例えば炭化ケイ素(SiC)などのパワー半導体材料や燃料電池材料内での局所電場検知、トポロジカル絶縁体における局所電場検知など、基礎物理・化学のための基盤技術となることが期待されます。また、NV中心を含むダイヤモンドNVプローブはスピンや温度の変化にも感度があるため、本研究のアプローチは、電場の検出に加え、磁場や温度を検出するためのセンシング技術としても展開可能であると言えます。例えばレーザー医療や分子レベルでの細胞の計測や制御を通じて、癌の治療をはじめとする量子生命科学の分野にも波及しうる革新的な展開が期待されます。

【参考図】

| 図1 本研究で行なった実験の概要図 ダイヤモンドNVプローブを用いた超高速ポンプ・プローブ電場センシング測定の概略図。試料上の各指定点においてAFMプローブを垂直に接近・後退させる「ピンポイントモード」で測定を行った。また試料はピエゾスキャナーを用いてx-y方向に走査される。 |

| 図2 本研究で作製したダイヤモンドNVプローブ概要図 (a) FIBで作製したダイヤモンドNVプローブ(探針)の走査型イオン顕微鏡像。マイクロメートルサイズに加工されたダイヤモンド結晶の一部が探針となっている。(b) ダイヤモンドNVプローブの探針部分のフォトルミネッセンス画像。赤色の部分から探針の直径が500 nm以下であることが分かる。(c)カンチレバーに取り付けたダイヤモンドNVプローブの光学顕微鏡像。カンチレバーは自己センシング方式用の回路部分の上部に位置しており、その先端に探針部分を含むダイヤモンドNVプローブが取り付けられている。 |

| 図3 ダイヤモンドNVプローブを用いたn型GaAs表面の電場センシング (a)ダイヤモンドNVプローブ先端近傍の表面バンド曲げと接触モードの配置図。表面状態はフェルミエネルギー(EF)を示すベル形状の破線で表され、下側のバンドは電子(-)で占有されている。VBは価電子帯、CBは伝導帯を示す。(b)ダイヤモンドNVプローブを用いないマクロ計測によるn型GaAsウェハーからの時間分解電気光学信号。(c)ダイヤモンドNVプローブを用いたn型GaAsからの局所的時間分解電気光学信号。(b)のマクロ計測の場合に比べてEO信号の大きさは約1/42になっているが、検出感度が十分であることが確認された。 |

| 図4 WSe2のEO信号の時空間測定 (a) ダイヤモンドNVプローブを用いた60 µm ×60 µm領域のトポグラフ画像。色の薄い部分がバルク(Bulk)結晶である。左上の挿入図は光学顕微鏡像であり、銀白色の部分はバルク(Bulk)結晶である。 局所計測では、単層(1ML)領域(P4)からバルク(Bulk)領域(P11)までを500 nmステップで計測する。(b)ダイヤモンドNVプローブを用いて得られた局所的な時間分解電気光学信号。P4からP11に行くに従い、単層(1ML)からバルク(Bulk)領域を測定している。図(b)の黒実線は、単一指数関数(単層=1ML領域のデータについて)または二重指数関数(バルク領域のデータについて)を用いたフィッティング(モデル化)を示す。(c) P4からP11の異なる位置における500 nmステップで得られた時間分解電気光学信号へのフィッティングにより得られた緩和時間定数。エラーバーは標準偏差を示す。 |

【用語解説】

量子化した準位や量子もつれなどの量子効果を利用して、磁場、電場、温度などの物理量を超高感度で計測する手法のこと。

ダイヤモンドは炭素原子から構成される結晶だが、結晶中に不純物として窒素(Nitrogen)が存在すると、すぐ隣に炭素原子の抜け穴(空孔:Vacancy)ができることがある。この窒素と空孔が対になった「NV(Nitrogen-Vacancy)中心」はダイヤモンドの着色にも寄与する色中心と呼ばれる格子欠陥となる。NV中心には周辺環境の温度や磁場の変化を極めて敏感に検知して量子状態が変わる特性があり、この特性をセンサー機能として利用することができる。このため、NV中心を持つダイヤモンドは「量子センサー」と呼ばれ、次世代の超高感度センサーとして注目されている。

パルスレーザーの中でも特にパルス幅(時間幅)がフェムト秒(1000兆分の1秒)以下の極めて短いレーザーのこと。光電場の振幅が極めて大きいため、2次や3次の非線形光学効果を引き起こすことができる。

物質に電場を加えると、電場の強度に応じて物質の屈折率が変化する効果のこと。

先端が鋭い探針で試料の表面を走査し、探針と表面との間に働く微少な力を測定して表面構造を原子スケールの高分解能で観察することができる顕微鏡のこと。AFM探針は、バネのようにしなるカンチレバーの先端に取り付けられており、コンタクトモードでは、この探針と試料表面を微小な力で接触させ、カンチレバーのたわみ量が一定になるように探針・試料間距離をフィードバック制御しながらX―Y方向(水平方向)に走査することで、表面形状を画像化できる。

イオンビーム(荷電しているイオンを高電界で加速したもの)を細く絞ったものである。物質の微細加工、蒸着、観察などの用途に用いられる。

半導体材料などに機械的なひずみ(力による変形)を与えたとき、材料の電気抵抗が変化する効果のこと。

通常のAFMでは、レーザー光をカンチレバー背面に照射し、反射したレーザービームの位置変化を位置センサーで計測することで、カンチレバーのたわみ量(表面構造によりたわんだ量)を読み取る。カンチレバーのたわみ信号を光で読み取ることから、これを光てこ方式と呼ぶ。一方、自己センシング方式のAFMでは、光てこ方式のようにレーザーと一センサーを必要とせず、ピエゾ抵抗効果などのカンチレバー自身の物理量の変化からカンチレバーのたわみ量を読み取ることができる。

共有結合が二次元方向だけに伸びている結晶のこと。原子一層レベルの二次元原子層が、ファンデルワールス力で積層して三次元結晶を形成している。炭素の二次元原子層であるグラフェンが積層したグラファイト、近年盛んに研究されるようになった遷移金属カルコゲナイドなどがある。本研究で調べたセレン化タングステン(WSe2)も遷移金属カルコゲナイドである。

半導体などにおいて、バレーとは電子バンドの極小点を指す。異なるバレー間にキャリアが散乱(遷移)することでエネルギーを失う緩和過程をバレー間緩和と呼ぶ。

【研究資金】

本研究は、科研費による研究プロジェクト(25H00849, 22J11423, 22KJ0409, 23K22422, 24K01286, 24H00416, 23H00264)、および国立研究開発法人 科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業CREST「ダイヤモンドを用いた時空間極限量子センシング」(研究代表者:長谷 宗明)(JPMJCR1875)の一環として実施されました。

【参考文献】

a) T. Ichikawa, J. Guo, P. Fons, D. Prananto, T. An, and M. Hase, 2024, Cooperative dynamic polaronic picture of diamond color centers. Nature Communications. 15, 7174 (10.1038/s41467-024-51366-x).

【掲載論文】

| 題名 | An ultrafast diamond nonlinear photonic sensor. (超高速ダイヤモンド非線形光センサー) |

| 著者名 | D. Sato, J. Guo, T. Ichikawa, D. Prananto, T. An, P. Fons, S. Yoshida, H. Shigekawa, and M. Hase |

| 掲載誌 | Nature Communications |

| 掲載日 | 2025年9月25日 |

| DOI | 10.1038/s41467-025-63936-8 |

令和7年9月26日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/09/26-1.html学生のNGUYEN, Kim Loc Thiさんらの論文が、Advanced Science (WILEY) 誌の表紙に採択

学生のNGUYEN, Kim Locさん(博士後期課程3年、サスティナブルイノベーション研究領域、桶葭研究室)らの「パターン形成:分割現象における「対称性の破れ」を実証」に係る論文が、Advanced Science (WILEY) 誌の表紙に採択されました。

■掲載誌

Advanced Science, volume 12, issue 32 (2025)

掲載日:2025年9月1日

■著者

Thi Kim Loc Nguyen, Taisuke Hatta, Koji Ogura, Yoshiya Tonomura, Kosuke Okeyoshi*

■論文タイトル

Symmetry breaking in meniscus splitting: Effects of boundary conditions and polymeric membrane growth

■論文概要

自然界には様々な幾何学パターンがあり、例えば雪の結晶の形は、気温と水蒸気の量で多様に変化します。また、乾燥環境は水の蒸発を引き起こし、生物であればその成長過程で非対称なパターンをつくります。これまで、この幾何学性や非対称性について、数理的な解釈がなされてきたものの、物理化学的実験に基づいた再現はなされてきませんでした。本研究は、界面分割現象のパターン形成において、対称性が破れることを実証しました。この分割現象は「ワインの涙」として知られる粘性フィンガリング現象を展開したものです。有限空間からポリマー水分散液が乾燥する際、空間中心からずれた位置にポリマーを析出して乾燥界面を分割します。これは、界面科学や高分子科学だけでなく、生体組織など自然界に見られる非対称なパターン形成の理解に重要です。

表紙詳細:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.71215

論文詳細:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202503807

プレスリリース:https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/06/04-1.html

令和7年9月8日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2025/09/08-1.html人と安全に協働できる"ソフトロボットリンク"を開発 触れてわかる、近づいて感じる-近接覚と触覚のハイブリッドセンシング技術「ProTac」

人と安全に協働できる"ソフトロボットリンク"を開発

触れてわかる、近づいて感じる-近接覚と触覚のハイブリッドセンシング技術「ProTac」

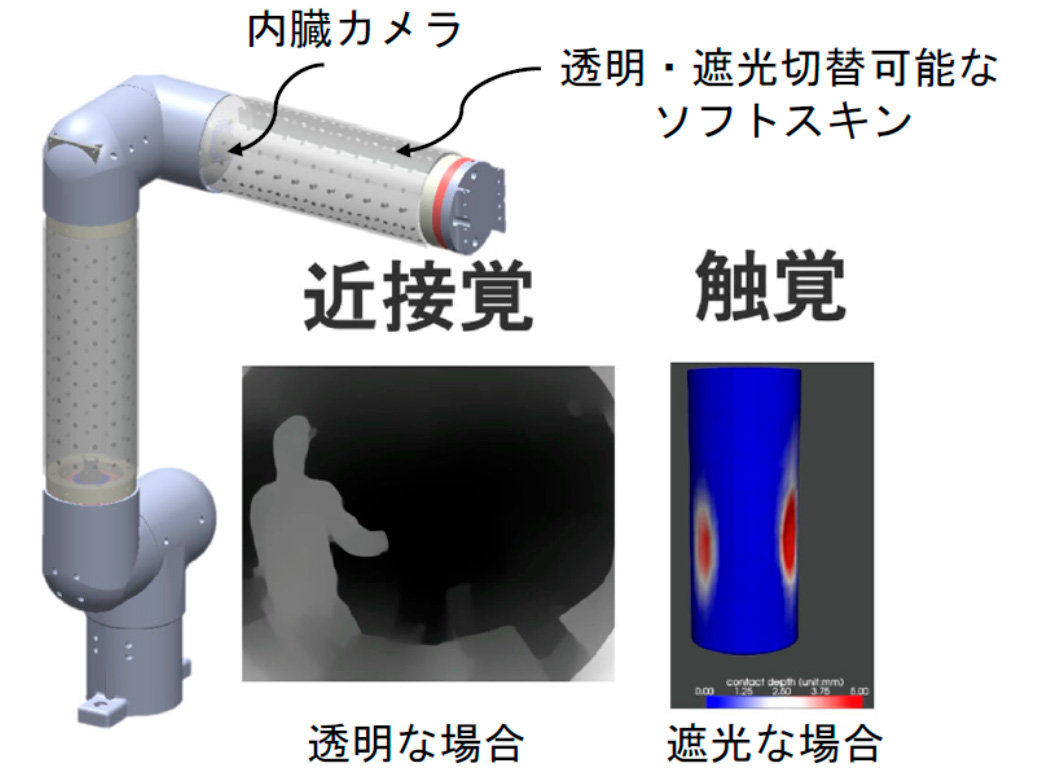

【ポイント】

- 透明・不透明を切り替えられるソフトスキンと視覚センサーを用い、近接センシングとスキン変形の解析による触覚センシングを備えたマルチモーダルソフトセンシング技術「ProTac」を開発

- 市販ロボットアームにも取り付け可能

- 従来の剛体リンクでは困難とされる、接触の多い環境下での動作制御が可能

- 農業や介護など、人とロボットが協働する作業への応用に期待

- AI駆動型センシングフュージョン技術

| 北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアル・デバイス研究領域のクアン・ハン・ルウ研究員、ホ・アン・ヴァン教授らの研究チームは、透明・不透明を電圧により切り替えられるソフト素材と視覚センシング技術を融合し、近接・触覚の両モードを切り替えて検知できるマルチモーダルソフトセンシング技術「ProTac」を世界で初めて開発しました。ProTacを用いたソフトロボットリンクは、周囲の物体を検知する近接センシングとマーカー画像の変化から触覚情報を読み取る触覚センシングを一台で切り替えて行うことができ、人との接触が多い環境で安全に動作制御が可能です。なお、本研究成果は、2025年7月28日にIEEE Transactions on Robotics(T-RO)に掲載されました。 |

【研究概要】

近年、人と同じ空間で安全かつ柔軟に作業できるロボットのニーズが高まっています。これに応えるため、私たちの研究チームは、ソフト機能材料と画像や映像から情報を取得・解析する技術である視覚センシング技術を融合した新しいマルチモーダルソフトセンシング技術「ProTac」(図1)を開発しました。

ProTacは、電圧をかけることで透明・不透明を切り替えられるポリマーディスパースド液晶(PDLC)フィルム注1)と内蔵カメラを組み合わせています。透明時には視界を活用して周囲の物体の近接を検知し、不透明時にはマーカー画像の変化から触覚情報の取得を実現します。また、最新の深層学習ベースの視覚アルゴリズムを用いることで、安定したリアルタイムセンシングが可能です。

図1:ProTacのイメージ図

この技術を用いたソフトロボットリンクは、市販のロボットアームやカスタム製作されたソフトロボットにも取り付け可能で、障害物検知に基づく速度調整や接触時の反射動作など、多様な制御戦略を実現します。ProTacを備えたソフト多機能センシングアームは、人とロボットが密に連携する場面や、従来の剛体リンクでは困難な動作制御において高い性能を示しました。

今後は、この技術を手足や胴体などロボットの各部位に応用し、高機能なマルチモーダルスキンを備えたヒューマノイドロボットの実現が期待されます。また、農業、家庭サービス、介護分野など、幅広い分野での応用も見込まれます。

【研究資金】

本研究は、日本学術振興会 科学研究費補助金 特別研究員奨励費(24KJ1203)、国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST)さきがけ(JPMJPR2038)による財政的支援を受けて実施されました。

【論文情報】

| 掲載誌 | IEEE Transactions on Robotics |

| 論文タイトル | Vision-based Proximity and Tactile Sensing for Robot Arms: Design, Perception, and Control |

| 著者 | Quan Khanh Luu, Dinh Quang Nguyen, Nhan Huu Nguyen, Nam Phuong Dam, Van Anh Ho |

| 掲載日 | 2025年7月28日 |

| DOI | 10.1109/TRO.2025.3593087 |

【用語説明】

電圧により透明・不透明を切り替えられる液晶材料。柔軟であり、ディスプレイやスマートウィンドウなどの光の透過を制御する用途に使用される。

令和7年8月22日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/08/22-1.html学生の福田さんがプラスチック成形加工学会第36回年次大会において優秀学生ポスター賞を受賞

学生の福田雄太さん(博士後期課程2年、物質化学フロンティア研究領域、山口政之研究室)が、一般社団法人プラスチック成形加工学会第36回年次大会において、優秀学生ポスター賞を受賞しました。

プラスチック成形加工学会は、プラスチック材料・成形条件・ベストな製品に至る全工程にわたって科学と技術のメスを入れ、プラスチックの新しい可能性を切り開くため、会員相互の情報交換や議論を行う場を提供しています。

同学会第36回年次大会は、『昨日まで見ていた夢、今日の努力に工夫を加え、いつか形を成す』 をスローガンに、令和7年6月18日・19日の2日間、東京都江戸川区のタワーホール船堀にて開催され、成形加工分野の最新技術や研究成果について、活発な議論と情報交換が行われました。

※参考:プラスチック成形加工学会第36回年次大会

■受賞年月日

令和7年6月18日

■研究題目、論文タイトル等

ポリヒドロキシブチレート系共重合体の引張特性

■研究者、著者

*福⽥雄太、Janchai Khunanya、砂川武宜(株式会社カネカ)、⼭⼝政之

■受賞対象となった研究の内容

バイオマスから製造されると共に海洋分解性を示すプラスチックであるポリヒドロキシブチレート系共重合体の力学特性に関する研究内容である。この材料から得られるフィルムは、石油由来の結晶性高分子と同様の力学的性質を示す。そのため既存の石油系プラスチックからの代替が進んでいる。本研究では、一度、変形を与えた後は架橋ゴムのような力学特性を示すことを明らかにした。今後、包装用材料などへの利用が期待できる技術となる。

■受賞にあたって一言

この度は、プラスチック成形加工学会第36回年次大会におきまして、このような賞をいただけたことを大変光栄に思います。本研究の遂行にあたり、日頃よりご指導をいただいている山口政之教授、研究室の皆さんにこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。今後もよりいっそう研究活動に邁進していきたいと思います。

令和7年7月10日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2025/07/10-1.html第1回超越バイオメディカルDX研究拠点エクセレントコアセミナーを開催

6月3日(火)、本学イノベーションプラザ2階 シェアードオープンイノベーションルームにおいて、「令和7年度第1回超越バイオメディカルDX研究拠点エクセレントコアセミナー」を開催しました。

本セミナーでは、本学に新たにクロスアポイメント教員として着任したHak Soo CHOI 教授(ハーバード大学医学部 放射線腫瘍学講座 教授)を講師に迎え、「Bioengineering and Nanomedicine Program for Cancer Theranostics」をテーマに講演いただきました。

冒頭では、寺野稔 学長による開会挨拶が行われ、CHOI教授の着任に対する歓迎の意が述べられるとともに、今後の国際共同研究のさらなる発展に向けた期待が示されました。

CHOI教授の講演では、がんの診断と治療を同時に行う「セラノスティックス」の実現に向けた最先端の研究成果が紹介されました。とりわけ、独自に開発された蛍光イメージング技術と、薬剤の物理化学的特性と生体内動態の関係性に基づいた薬物設計戦略により、組織特異的な近赤外蛍光プローブの開発が進められていることが説明されました。これらの技術は、がん組織の可視化、画像誘導手術、光線治療などへの応用が期待されており、ナノ医療および分子イメージング分野における今後の展開に重要な示唆を与える内容となりました。

本セミナーは、CHOI教授と本学物質化学フロンティア研究領域の栗澤元一 教授との長年にわたる共同研究を背景に開催されたものであり、国際的な研究連携の深化とともに、若手研究者や学生との学術的交流の促進を目的としています。当日は、参加者との活発な質疑応答や意見交換も行われ、充実した議論の場となりました。

今後も本学では、超越バイオメディカルDX研究拠点の中核的活動として、世界トップレベルの研究者との交流を通じた学際的かつ国際的な研究の推進と、次世代研究者の育成に積極的に取り組んでまいります。

セミナーの様子

令和7年6月5日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2025/06/05-2.htmlナノ医療・バイオイメージング分野における国際連携を加速 ―ハーバード大教授が北陸先端科学技術大学院大学に本格参画-

ナノ医療・バイオイメージング分野における国際連携を加速

―ハーバード大教授が北陸先端科学技術大学院大学に本格参画-

北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)は、2025年4月1日付で、ナノ医療・バイオイメージング分野における世界的な研究者であるChoi, Hak Soo(チェ・ハクスー)教授を、先端科学技術研究科のクロスアポイントメント教員として迎え、本学での研究活動を開始しました。

Choi教授は、ハーバード大学医学部 放射線腫瘍学講座の教授であり、マサチューセッツ総合病院 分子イメージング研究センターの主任研究者として最前線の研究を統括するとともに、Dana-Farber/Harvard Cancer Centerにも所属し、がん研究と診断に関する世界的ネットワークの中核的存在として活躍しています。

韓国・全北大学校を卒業後、2004年に本学にて博士号(材料科学)を取得。その後、ハーバード大学にて研究を推進し、ナノメディシン、イメージング、バイオエンジニアリングを融合したがんの高感度診断・治療技術の開発に取り組んできました。これまでに、Nature Biotechnology、Nature Nanotechnology、Nature Medicine、Nature Communications、Advanced Materials、Science Translational Medicine などの国際トップジャーナルに多数の研究成果が掲載されており、米国国立衛生研究所(NIH)や国防総省(DoD)などからの大型研究助成を獲得しています。

今回の着任は、本学物質化学フロンティア研究領域の栗澤元一教授との長年にわたる共同研究を背景に実現したものであり、今後は、本学の「超越バイオメディカルDX研究拠点」との連携を軸に、研究成果の社会実装、若手研究者や学生との国際交流を通じて、グローバルトップの研究基盤の構築・強化に大きく貢献することが期待されています。

【セミナーのご案内】

このたび、Choi教授の本学参画を記念し、以下のとおり「超越バイオメディカルDX研究拠点エクセレントコアセミナー」を開催します。当日は、Choi教授より、これまでの研究成果および今後の取組みについて講演いただきます。つきましては、当日の取材・報道をお願いします。

|

講 演 者:CHOI, Hak Soo, Ph.D

北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 教授 Professor, Department of Radiology, Harvard Medical School Faculty, Cancer Research Institute, Dana-Farber/Harvard Cancer Center Director, Bioengineering and Nanomedicine Program, Mass General Hospital テーマ:「Bioengineering and Nanomedicine Program for Cancer Theranostics」

(バイオ工学とナノメディシンによるがんセラノスティックス*) 日 時:令和7年6月3日(火)10:30~12:00

場 所:北陸先端科学技術大学院大学(JAIST) イノベーションプラザ2F

シェアードオープンイノベーションルーム 申込方法:以下申込先までメールにて事前にお申込みください。

[申込先] 北陸先端科学技術大学院大学 超越バイオメディカルDX研究拠点 教授 栗澤元一 E-mail:kurisawa |

*セラノスティックス...診断と治療を一体化した新しい医療技術

◆クロスアポイントメント制度とは】

研究者等が複数の大学や公的研究機関、民間企業等と雇用契約を結び、それぞれの組織で業務を行うことを可能とする制度です。本制度により、研究者等は所属の枠にとらわれることなく、複数の場で専門性を活かして活躍できるようになります。本制度の導入により、研究機関間の垣根を超えた知の交流や技術の橋渡しが加速されることが期待されており、研究の質やスピードの向上にも大きく貢献すると考えられます。

今回、本学が本制度を通じて、海外の研究機関に所属する研究者を迎えたことは、本学にとって初の取り組みです。今後は、この制度を活用して、国内外の優れた研究者とのネットワークを一層広げ、世界の先端科学技術研究のハブとしての機能強化を目指します。

令和7年5月29日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/05/29-1.html磁石と光で機能制御可能なナノ粒子の開発に成功! -高性能がん診断・治療に向けて-

磁石と光で機能制御可能なナノ粒子の開発に成功!

-高性能がん診断・治療に向けて-

【ポイント】

- 磁性イオン液体とカーボンナノホーンから成る複合体の作製に成功

- 当該ナノ粒子の磁場応答性とEPR効果により標的とする腫瘍内に効果的に集積し、マウスに移植したがんの可視化と、抗がん作用、光熱変換によるがん治療が可能であることを実証

- 当該ナノ粒子と近赤外光を組み合わせた新たながん診断・治療技術の創出に期待

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎教授らは、カーボンナノホーン*1表面に磁性イオン液体*2、近赤外蛍光色素(インドシアニングリーン*3)、分散剤(ポリエチレングリコール-リン脂質複合体*4)を被覆したナノ粒子の作製に成功した(図1)。得られたナノ粒子は、ナノ粒子特有のEPR効果*5のみならず、磁性イオン液体に由来する磁場駆動の腫瘍標的能によって、大腸がんを移植したマウス体内の腫瘍内に効果的に集積し、磁性イオン液体に由来する抗がん作用に加え、生体透過性の高い近赤外レーザー光*6により、インドシアニングリーンに由来するがん患部の可視化とカーボンナノホーンに由来する光熱変換による多次元的な治療が可能であることを実証した。さらに、マウスを用いた生体適合性試験などを行い、いずれの検査からもナノ粒子が生体に与える影響は極めて少ないことがわかった。当該ナノ粒子と近赤外レーザー光を組み合わせた新たながん診断・治療技術の創出が期待される。 |

【研究背景と内容】

がんは世界における死亡の主な原因の1つである。世界保健機関 (WHO) によると、2020年には約1,000万人のがん患者が亡くなっている。とりわけ先進国の人口の高齢化と生活習慣の要因により、症例数は引き続き増加すると予想されている。科学、技術、社会の発展が大きく進歩したにもかかわらず、従来の抗がん剤の特異性の低さ、重篤な副作用、転移性疾患に対する有効性の限界などが相まって、がんは依然として重要かつ世界的な健康課題となっている。従って、より効果的かつ安心・安全な先進がん診断・治療技術の開発は急務である。

イオン液体は、低融点、低揮発性、高イオン濃度、高イオン伝導性などの特長を持つ室温で液体として存在する塩であり、コンデンサ用電解液や帯電防止剤、CO2吸収剤などの様々な産業用途に応用されており、とりわけ環境・エネルギー分野で注目されている。また、近年イオン液体に抗がん作用があることが見出されており、上記の分野のみならず医療分野への応用展開も期待されている。

そもそもイオン液体という物質は、陽イオン分子と陰イオン分子という極めてシンプルな2種類の構成要素で成り立っている。つまり、陽イオン側と陰イオン側の両方に多様な可能性があることから、両者の組み合わせとなるイオン液体には、膨大な種類が存在しうることになる。そのためイオン液体は「デザイナー溶媒」と呼ばれている。例えば、陽イオンが1-ブチル-3-メチルイミダゾリウム、陰イオンが塩化鉄であるイオン液体([Bmin][FeCl4])は、ネオジム磁石程度の磁場に応答する「磁性イオン液体」として知られている。磁石に反応する流体としては、この磁性イオン液体の他に、磁性流体という粉末磁石を懸濁させた油などが知られている。しかし、従来の磁性流体は、固体と液体に分離してしまいやすく不安定であった。磁性イオン液体は極めて安定であり、揮発せず、燃えないなどのイオン液体特有の性質を保持している。このため磁性イオン液体は、固体磁石にはできなかった液体磁石の新しい用途に向けて応用が期待されている。しかし、このような磁性イオン液体の高い潜在能力に反して、これまで報告されている磁性イオン液体の応用例は、化学物質の抽出や分離に限られていた。

一方、ナノ炭素材料の一つであるカーボンナノホーン(CNH)は、高い生体適合性と優れた物理化学的特性を有することが知られており、とりわけバイオメディカル分野で大きな注目を集めている。都教授は、CNHが生体透過性の高い波長領域(650~1100 nm)のレーザー光により容易に発熱する特性(光発熱特性)を世界に先駆けて発見し、当該光発熱特性を活用したがん診断・治療技術の開発を推進している(※1)。また、都研究室では、革新的がん診断・治療技術に向けてCNHのさらなる高性能化・高機能化に取り組んでいる(※2)。

(※1) https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2020/08/17_2.html

(※2) https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/08/22-1.html

本研究では、磁性イオン液体([Bmin][FeCl4])と光発熱素材(CNH)を複合化した新規ナノ粒子を開発し、がん診断・治療技術への可能性を調査した。より具体的には、[Bmin][FeCl4]、近赤外蛍光色素(インドシアニングリーン)、分散剤(ポリエチレングリコール-リン脂質複合体)を被覆したCNH([Bmin][FeCl4]‒PEG‒ICG‒CNH複合体)をがん患部に同時に送り込むことで、[Bmin][FeCl4]に由来する磁場応答性と抗がん作用に加え、生体透過性の高い近赤外レーザー光を用いることで、インドシアニングリーンに由来する近赤外蛍光特性を用いた患部の可視化やCNHに由来する光熱変換を利用した、新たながんの診断や治療の実現を目指した。

当該目標を達成するために、今回開発した技術では、簡便な超音波照射によって[Bmin][FeCl4]、近赤外蛍光色素(インドシアニングリーン)、ポリエチレングリコール-リン脂質複合体をCNH表面に吸着させることで、CNHを水溶液中に分散できるようにした(図1)。この方法で作製した[Bmin][FeCl4]‒PEG‒ICG‒CNH複合体は、7日以上の粒径安定性を有していること、細胞に対し高い膜浸透性を有し抗がん作用を発現すること、近赤外レーザー光照射により発熱が起こることが確認できたため、がん患部の可視化と治療効果について試験を行った。

大腸がんを移植して約10日後のマウスに、当該[Bmin][FeCl4]‒PEG‒ICG‒CNH複合体を尾静脈から投与し、医療用バンデージを使って患部に小型のネオジウム磁石を24時間張り付けた後に740~790 nmの近赤外光を当てたところ、がん患部が蛍光を発している画像が得られた(図2A)。また、当該ナノ粒子が、ネオジウム磁石を用いない場合や磁性イオン液体を被覆していないナノ粒子(PEG‒ICG‒CNH複合体)に比較して、がん組織に効果的に取り込まれていることが分かった(図2A)。そこで、当該ナノ粒子([Bmin][FeCl4]‒PEG‒ICG‒CNH複合体 + 磁場)が集積した患部に対して808 nmの近赤外レーザー光を照射したところ、[Bmin][FeCl4]に由来する抗がん作用に加え、CNHの光熱変換による効果で5日後には、がんを完全に消失させることが判明した(図2B)。

一方、腫瘍内における薬効メカニズムを組織学的評価により調査したところ、とりわけ磁場印可とレーザー照射した[Bmin][FeCl4]‒PEG‒ICG‒CNH複合体においてがん細胞組織の顕著な破壊が起こることが明らかとなった。

さらに、[Bmin][FeCl4]‒PEG‒ICG‒CNH複合体をマウスの静脈から投与し、生体適合性を組織学的検査、血液検査、体重測定により評価したが、いずれの項目でも[Bmin][FeCl4]‒PEG‒ICG‒CNH複合体が生体に与える影響は極めて少ないことがわかった。

これらの成果は、今回開発した[Bmin][FeCl4]‒PEG‒ICG‒CNH複合体が、革新的がん診断・治療法の基礎に成り得ることを示すだけでなく、ナノテクノロジーや光学といった幅広い研究領域における材料設計の技術基盤として貢献することを十分期待させるものである。

本成果は、2025年3月3日に生物・化学系のトップジャーナル「Small Science」誌(Wiley発行)のオンライン版に掲載された。なお、本研究は、文部科学省科研費 基盤研究(A)(23H00551)、文部科学省科研費 挑戦的研究(開拓)(22K18440)、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 研究成果最適展開支援プログラム (A-STEP)(JPMJTR22U1)、大学発新産業創出基金事業スタートアップ・エコシステム共創プログラム(JPMJSF2318)ならびに本学超越バイオメディカルDX研究拠点、本学生体機能・感覚研究センターの支援のもと行われたものである。

図1.様々な機能性分子を被覆したナノ粒子の作製と本研究の概念。

図1.様々な機能性分子を被覆したナノ粒子の作製と本研究の概念。

CNH: カーボンナノホーン、ICG: インドシアニングリーン、[Bmim][FeCl4]: 磁性イオン液体、

DSPE‒PEG2000‒NH2: ポリエチレングリコール-リン脂質複合体。

図2. ナノ粒子をがん患部に集積・可視化(A)し、光照射によりがんを治療(B)

図2. ナノ粒子をがん患部に集積・可視化(A)し、光照射によりがんを治療(B)

(赤色の囲いは腫瘍の位置、赤色の矢印は消失した腫瘍の位置をそれぞれ示している)。

【論文情報】

| 掲載誌 | Small Science |

| 論文題目 | Multifunctional magnetic ionic liquid-carbon nanohorn complexes for targeted cancer theranostics |

| 著者 | Yun Qi, Eijiro Miyako* |

| 掲載日 | 2025年3月3日にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1002/smsc.202400640 |

【用語説明】

飯島澄男博士らのグループが1998年に発見したカーボンナノチューブの一種。直径は2~5 nm、長さ40~50 nmで不規則な形状を持つ。数千本が寄り集まって直径100 nm程度の球形集合体を形成している。とりわけ、薬品の輸送用担体として期待されており、バイオメディカル分野で注目を集めている。

磁気力によってイオンが移動する液体。

肝機能検査に用いられる緑色色素のこと。近赤外レーザー光を照射すると近赤外蛍光と熱を発することができる。

ポリエチレングリコールとリンを含有する脂質(脂肪)が結合した化学物質。脂溶性の薬剤を可溶化させる効果があり、ドラッグデリバリーシステムによく利用される化合物の一つ。

100nm以下のサイズに粒径が制御された微粒子は、正常組織へは漏れ出さず、腫瘍血管からのみ、がん組織に到達して患部に集積させることが可能である。これをEPR効果(Enhanced Permeation and Retention Effect)という。

レーザーとは、光を増幅して放射するレーザー装置、またはその光のことである。レーザー光は指向性や収束性に優れており、発生する光の波長を一定に保つことができる。とくに700~1100 nmの近赤外領域の波長の光は生体透過性が高いことが知られている。

令和7年3月6日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/03/06-1.html学生の福田さんと北畠さんがプラスチック成形加工学会第32回秋季大会成形加工シンポジア'24においてポスター賞を受賞

学生の福田雄太さん(博士後期課程1年、物質化学フロンティア研究領域、山口政之研究室)と北畠志温さん(博士前期課程2年、物質化学フロンティア研究領域、山口政之研究室)が一般社団法人プラスチック成形加工学会第32回秋季大会成形加工シンポジア'24においてポスター賞を受賞しました。

プラスチック成形加工学会は、プラスチック材料・成形条件・ベストな製品に至る全工程にわたって科学と技術のメスを入れ、プラスチックの新しい可能性を切り開くため、会員相互の情報交換や議論を行う場を提供しています。

第32回秋季大会成形加工シンポジア'24は、「美ら海に響け!成形加工の新たなハーモニー」をスローガンに、令和6年11月27日~28日にかけて、沖縄県にて開催されました。

※参考:プラスチック成形加工学会第32回秋季大会成形加工シンポジア'24

■受賞年月日

令和6年11月27日

【福田雄太さん】

■研究題目、論文タイトル等

水素化ジシクロペンタジエンの添加によるポリプロピレンのモルフォロジー制御

■研究者、著者

福田雄太、山口政之

■受賞対象となった研究の内容

食品包装フィルムなどに用いられているポリプロピレン(PP)の剛性を高める新しい手法として、PPと相溶する水素化ジシクロペンタジエンとの混合を提案した。この物質を添加すると、PPは結晶と非晶の中間状態であるメゾ相を経由して結晶化する。それによってPPの結晶構造を制御可能となり剛性が向上する。PPフィルムの薄膜化に繋がる技術である。

■受賞にあたって一言

この度はプラスチック成形加工学会第32回秋季大会成形加工シンポジア'24 においてポスター賞を受賞できたことを大変うれしく思っています。受賞にあたって日頃から熱心に指導してくださる山口政之教授および研究室のメンバーに深くお礼申し上げます。

【北畠志温さん】

■研究題目、論文タイトル等

ポリメタクリル酸メチルの添加によるポリプロピレンの流動誘起結晶化挙動の変化

■研究者、著者

北畠志温、山口政之

■受賞対象となった研究の内容

結晶性高分子であるポリプロピレン(PP)の流動誘起結晶化を飛躍的に促進する技術として、低分子量のポリメタクリル酸メチル(PMMA)を混合する手法を提案した。溶融状態においてPMMAは低粘度でありPP中で大きく変形するが、冷却過程で急激に増粘し、剛体粒子として作用する。その結果、結晶化温度近傍ではPPのみが変形を受け、流動誘起結晶化が進み成形体の剛性が高くなる。高剛性化を単純な方法で達成可能な新技術となる。

■受賞にあたって一言

この度は、プラスチック成形加工学会第32回秋季大会成形加工シンポジア'24におきまして、このような賞をいただけたことを大変光栄に思います。本研究の遂行にあたり、日頃よりご指導をいただいている山口政之教授、研究室の皆さんにこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。今後もよりいっそう研究活動に邁進していきたいと思います。

令和7年1月17日

出典:JAIST 受賞https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/award/2025/01/17-1.htmlInternational Symposium on Exponential Biomedical DX 2024を開催

2024年12月19日から20日にかけて、本学 超越バイオメディカルDX研究拠点主催の第1回国際シンポジウム「International Symposium on Exponential Biomedical DX 2024(eMEDX-24)」を石川ハイテク交流センターにて開催しました。本シンポジウムでは、「ウェルビーイングの実現」をテーマに、バイオメディカルサイエンス・テクノロジーの最前線で活躍する国内外の研究者・科学者が一堂に会し、多岐にわたるテーマについて自由闊達な議論が展開されました。参加者は総勢148名に上り、基調講演4件、特別講演9件、招待講演32件が行われました。

本学の寺野 稔 学長および大会長である超越バイオメディカルDX研究拠点長の松村 和明 教授による開会挨拶の後、東京女子医科大学 岡野 光夫 名誉教授と亜洲大学校 キ・ドン・パク 教授による基調講演が行われました。岡野名誉教授は温度応答性高分子材料の研究、パク教授は生理活性ヒドロゲルの研究について、それぞれ医療分野への応用を含めた最先端の成果を発表し、参加者の大きな関心を引きました。続いて、バイオメディカル分野で活躍するトップランナーの研究者による特別講演や招待講演が行われ、参加者同士の活発な意見交換が展開されました。また、北陸三県のバイオメディカル研究室に所属するJST次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)に採択された博士後期課程の学生が主催する特別セッションでは、博士号取得後のキャリアプランについて熱心な議論が交わされました。

二日目には、京都大学 秋吉 一成 名誉教授と韓国科学技術研究院 クァン・リョル・リー 博士による基調講演が行われました。秋吉名誉教授はバイオインスパイアードナノマテリアルを活用したドラッグデリバリーシステムの開発について、また、リー博士はマテリアルズR&Dデータにおけるスキーマおよび語彙の標準化に関する研究成果について講演されました。その後、バイオメディカル分野を牽引する第一線の研究者による特別講演や招待講演が続き、参加者間では熱心な議論や意見交換が行われました。また、国内外の学生による最新の研究に関するポスター発表(49件)が行われ、活発なディスカッションが繰り広げられました。その結果、4名の学生が最優秀学生ポスター賞を、8名の学生が優秀学生ポスター賞を受賞し、授賞式が執り行われました。その後、本学超越バイオメディカルDX研究拠点の栗澤 元一 教授および都 英次郎 教授による挨拶で締めくくられ、盛況のうちに終了しました。

本シンポジウムの開催を契機に、ウェルビーイングの実現に向けて、超越バイオメディカルDX研究のさらなる加速を目指して邁進してまいります。

開会の挨拶をする寺野 稔 学長(左)と

松村 和明 超越バイオメディカルDX研究拠点長

基調講演①

岡野 光夫 名誉教授

(東京女子医科大学)

基調講演②

キ・ドン・パク 教授

(亜州大学校)

基調講演③

秋吉 一成 名誉教授

(京都大学)

基調講演④

クァン・リョル・リー 博士

(韓国科学技術研究院)

SPRING主催特別セッション

ポスター発表

優秀学生ポスター賞受賞式

閉会の挨拶をする栗澤 元一 教授(左)と

都 英次郎 教授(右)

シンポジウムの様子

令和6年12月27日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2024/12/27-1.html学生のZHOUさんがICAMT 2024にてBest Poster Awardを受賞

学生のZHOU, Jiabeiさん (博士後期課程3年、物質化学フロンティア研究領域、山口政之研究室) がInternational Conference on Advanced Materials and Technology (ICAMT 2024)にてBest Poster Awardを受賞しました。

ICAMT2024は、令和6年10月9日~12日にかけて、ベトナム(ハノイ)にて、ハノイ工科大学の材料工学部設立を記念して開催された国際会議です。同会議では、さまざまな先端材料分野の専門家が集まり、材料科学・工学に関する最新の研究成果について議論が行われました。

■受賞年月日

令和6年10月10日

■研究者、著者

Jiabei Zhou(周 佳貝), Kenji Takada, Tatsuo Kaneko and Masayuki Yamaguchi

■研究題目、論文タイトル等

Enhanced mechanical performance of high thermoresistance polybenzimidazole film by pore-construction

■受賞対象となった研究の内容

スーパーエンジニアリングプラスチックの中でも特に高性能材料に位置づけられるポリベンズイミダゾール(以下、PBI)は、優れた耐熱性と耐薬品性を備えているため、様々な分野で関心を持たれている。金属と比して遥かに軽量であるPBIはバイオベースプロセスでも合成できるため、省・再生エネルギーの目標の実現や、軽量化社会構築に大きく貢献すると期待されている。ただし、キャスト法で得られたPBIフィルムは、特徴的なパターンの形成による不均質化が生じ応用範囲が限られていた。本研究では、PBIフィルムの不均質化の改善に着目し、ナノ粒子分散かつポア形成という手法で改善することに成功した。

■受賞にあたって一言

この度は、ICAMT 2024国際会議におきまして、このような賞をいただけたことを大変光栄に思います。本研究の遂行にあたり、日頃よりご指導をいただいている山口政之教授、研究室の皆さんにこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。さらに、多くのご助言をいただきました研究室のメンバーに深く感謝いたします。

令和6年11月19日

生きたままの細胞の微細構造に迫る ~再生医療、創薬分野における研究・開発の発展に貢献~

|

株式会社 東レリサーチセンター 国立大学法人 |

生きたままの細胞の微細構造に迫る

~再生医療、創薬分野における研究・開発の発展に貢献~

| 株式会社東レリサーチセンター(所在地:東京都中央区日本橋本町一丁目1番1号、社長:吉川正信、以下「TRC」)は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(所在地:石川県能美市旭台一丁目1番地、学長:寺野稔)物質化学フロンティア研究領域の松村和明教授と共同で、生きている細胞の微細な構造を解析する新しい方法を開発しました。 細胞は、細胞膜や細胞質、細胞小器官などさまざまな部分から成り立っています。これらの構造を「細胞の微細構造」と呼び、細胞のさまざまな機能を発現するために重要な役割を果たしています。細胞の微細構造は非常に小さく、通常は電子顕微鏡1)や超解像蛍光顕微鏡2)を用いて観察します。TRCと松村和明教授の研究チーム(以下、「研究チーム」)は、小角X線散乱3)を用いて、ナノメートルスケール(1億分の1メートル)のレベルで細胞の微細構造を解析する新しい方法を開発しました。この方法は、低温など特殊な環境での観察も可能で、新たな細胞の微細構造の観察法として期待されます。また、近年注目されている「相分離生物学」4)では、細胞内のタンパク質や核酸の凝集や分散などの相分離現象が、細胞の柔軟な機能発現に重要な役割を果たしているとされています。今回用いた小角X線散乱では、相分離構造を高感度で観測することができ、細胞生物学や再生医療の発展に貢献することが期待されます。 この研究成果は、2024年7月8日公開のBiophysical Chemistry誌に掲載されました。また、この研究は北陸先端科学技術大学院大学の超越バイオメディカルDX研究拠点の支援を受けて行われました。 |

【背景】

細胞の周りの環境(例えば浸透圧)が変わると、細胞の大きさが変わることはよく知られています。しかし、それだけでなく、細胞膜の張力や細胞内のタンパク質の集まり方も影響を受けます。このような変化は、新規モダリティ医薬品5)の開発や再生医療の分野で重要な知見となっています。

従来、細胞の微細構造の観察は電子顕微鏡や超解像蛍光顕微鏡によって行われてきました。しかし、電子顕微鏡では、煩雑な前処理や真空下での観察のため、生きたままの細胞の観察は難しく、また、蛍光顕微鏡では、解像度はサブマイクロメートル程度であり、微細構造の観察が難しい場合があります。したがって、さまざまな環境で生きたまま、かつ、非常に小さなスケールで細胞の微細構造を観察する新しい方法が求められています。

【研究の概要】

これに対して研究チームは、大型放射光施設SPring-8のBL08B2ビームライン6)で、小角X線散乱を用いて細胞の微細構造の解析を行いました。その結果、細胞内のさまざまな構造からの信号が検出され、それらが環境の変化に敏感に反応していることがわかりました。例えば、タンパク質を作るリボソームは、低浸透圧(水分が多い)ではサイズが膨張しますが、高浸透圧ではリボソームのサイズが収縮し、リボソーム間の距離が近づく様子が観察されました。また、高浸透圧下では、細胞膜が折りたたまれてマルチラメラ構造を作ることや、タンパク質や核酸の凝集状態が変化することが明らかになりました(図1)。これらの結果は、タンパク質の生成や放出に関連する現象と考えられます。抗体タンパク質の品質や産生量と細胞の微細構造の関係性が明らかになることで、抗体医薬品の開発への貢献が期待されています。

図1. 細胞の小角X線散乱信号の浸透圧に対する変化。高浸透圧で特に明瞭な散乱信号が検出され、さまざまな細胞微細構造の変化が起こっている。

【今後の展開】

細胞の微細構造の解明は、創薬や再生医療などの分野で注目されています。細胞の機能(抗体産生や接着・増殖・分化など)を最適化するために、さまざまな環境で細胞の微細構造を詳細に解明することが重要です。今回開発した小角X線散乱による細胞の微細構造解析法は、従来の電子顕微鏡や蛍光顕微鏡の限界を補完し、これまで観察が難しかった不定な構造(相分離)の観察にも有効です。また、従来の顕微鏡観察では困難であった低温や高温などの環境でも構造変化を捉えることが可能です。特に低温環境での細胞の微細構造解析は、細胞や組織の凍結保存への応用が可能であり、新型コロナウイルスで注目されたワクチンの凍結保存技術の発展にも寄与が期待されます。これらの技術は、食料不足や移植医療、創薬分野の課題解決や研究・技術開発への貢献が期待されています。

【用語説明】

試料に電子線を照射し、反射あるいは透過電子像を得る方法。ナノメートルスケールの細胞小器官の形態観察が可能であるが、煩雑な前処理や真空下での観察のため、生きたままの細胞を観察することは不可能である。

特定のタンパク質を蛍光分子で標識することで、その対象物を明るく輝かせ、可視光の波長の限界を超えた分子レベルの解像度で細胞を観察できる方法。ただし、蛍光標識した対象が凝集している場合などは、可視光の限界を超えて見分けることはできない。また、蛍光分子の選択は困難なこともあり、観察環境での蛍光活性の確認も必要である。

X線を物質に照射したときに生じる散乱を観測する方法。X線の散乱は物質中の分子の並び方によって異なる散乱を起こし、物質のナノメートル(10億分の1メートル)スケールの構造を調べることができる。

細胞内で起こるタンパク質や核酸などの生体分子の相分離に関する生物学分野の一つ。生体分子の相分離によって膜のない細胞小器官が形成されることで、細胞の外部環境の変化に瞬時に応答していると考えられている。細胞内の相分離現象が、細胞内の化学反応やシグナル伝達に重要な役割を果たしている可能性があり、新たな生物学として近年注目を集めている。

従来の低分子化合物を用いた医薬品とは異なる仕組みで作用する医薬品。従来の医薬品では効果が限定された疾患や患者に対して、新たな治療法を提供できる可能性があり、近年、研究・技術開発が進められている。生物由来の抗体や核酸、遺伝子、細胞医薬品などが該当する。

SPring-8 は兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高輝度の放射光を生み出す理化学研究所の施設。SPring-8 では、この放射光を用いて、物質科学や生命科学などの幅広い研究が行われている。BL08B2ビームラインは兵庫県が設置したビームラインであり、放射光の産業利用支援を目的としている。

【掲載論文】

| 掲載誌 | Biophysical Chemistry, 312 (2024) 107287. |

| 論文題目 | Nanoscale intracellular ultrastructures affected by osmotic pressure using small-angle X-ray scattering |

| 著者 | Masaru Nakada, Junko Kanda, Hironobu Uchiyama, Kazuaki Matsumura |

| DOI | https://doi.org/10.1016/j.bpc.2024.107287 |

| 公表日 | 2024年7月8日(オンライン公開) |

令和6年7月10日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/07/10-1.htmlがん治療のための多機能性アミノ酸ナノ粒子の開発に成功

|

国立大学法人 フランス国立科学研究センター |

がん治療のための多機能性アミノ酸ナノ粒子の開発に成功

【ポイント】

- 3種類のペプチドと光開始剤が溶解した水溶液に紫外線を照射すると球状のナノ粒子が生成することを発見

- 合成したアミノ酸ナノ粒子に抗がん剤が封入可能であり、タンニン酸-鉄複合体をナノ粒子表面にコーティングできることを発見

- 多機能性アミノ酸ナノ粒子の複合的な分子設計によって生体内外の効果的ながん細胞死を誘導することに成功

北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)物質化学フロンティア研究領域の都英次郎准教授らはフランス国立科学研究センター(所長・アントワーヌ・プチ、フランス・パリ)のアルベルト・ビアンコ博士ら(同センター細胞分子生物学研究所、フランス・ストラスブール)と共同で、多機能性のアミノ酸*1から構成されるナノ粒子を活用した新しいがん治療技術の開発に成功した(図1)。

ペプチドやタンパク質の構成要素であるアミノ酸は、高い生体適合性を有するため、とりわけナノ粒子化したアミノ酸をバイオメディカル分野に応用する研究に大きな注目が集まっている。都准教授の研究チームでも、光を使った簡便な手法によりアミノ酸ナノ粒子を合成できれば、新しいがん治療技術が実現できるのではないかと考え、研究をスタートさせた。

研究チームは、N末端*2を9-フルオレニルメチルオキシカルボニル基(Fmoc)*3で保護した3種類のペプチド*4(Fmoc保護トリプトファン- Fmoc保護トリプトファン、Fmoc保護チロシン-Fmoc保護トリプトファン、Fmoc保護チロシン- Fmoc保護チロシン)と光開始剤(リボフラビン*5)が溶解した水溶液に紫外線*6を照射するとアミノ酸分子間における共有結合*7を介した光架橋*8と非共有結合*9を介した自己組織化現象*10が誘起され、約100 nmの直径の球状ナノ粒子が形成されることを見出した(図1)。また、合成したアミノ酸ナノ粒子は、抗がん剤(ドキソルビシン*11)が容易に封入可能であり、生体透過性の高い近赤外レーザー*12に応答して発熱するタンニン酸-鉄複合体*13をナノ粒子表面にコーティングできることも明らかとなった。さらに、研究チームは、細胞やマウスを用いた実験によって、これらの複合的な分子設計に基づいた多機能性アミノ酸ナノ粒子が効果的ながん光治療技術に応用可能であることを示した。

本成果は、2023年12月28日にWiley-VCH発行「Small」のオンライン版に掲載された。なお、本研究は、文部科学省科研費 基盤研究(A)(23H00551)、文部科学省科研費 挑戦的研究(開拓)(22K18440)、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 研究成果最適展開支援プログラム (A-STEP)(JPMJTR22U1)、公益財団法人発酵研究所、公益財団法人上原記念生命科学財団、ならびに本学超越バイオメディカルDX研究拠点、本学生体機能・感覚研究センターの支援のもと行われたものである。

図1. 多機能性アミノ酸ナノ粒子の構造

図1. 多機能性アミノ酸ナノ粒子の構造

【論文情報】

| 掲載誌 | Small (Wiley-VCH) |

| 論文題目 | Photocrosslinked co-assembled amino acid nanoparticles for controlled chemo/photothermal combined anticancer therapy |

| 著者 | Tengfei Wang, Yun Qi, Eijiro Miyako,* Alberto Bianco,* Cécilia Ménard-Moyon* |

| 掲載日 | 2023年12月28日にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1002/smll.202307337 |

【用語説明】

アミノ基(-NH2)とカルボキシ基(-COOH)の両方を持つ有機化合物の総称。天然には約500種類のアミノ酸が見つかっており、そのうち22種類が、鎖状に多数連結(重合)して高分子を形成しタンパク質となる。ヒトのタンパク質は約20種類のアミノ酸から構成されている。

タンパク質またはペプチドにおいてフリーなアミノ基で終端している側の末端のこと。

有機合成で用いられる、アミノ基の保護基の1つ。Fmoc(エフモック)基と略される。

アミノ酸が結合したもの。アミノ酸とアミノ酸がペプチド結合(-CONH-)して、2個以上つながった構造のものをペプチドという。

光開始剤とは主に可視光や紫外光を吸収し、この光エネルギーをフリーラジカルに変換する化学物質のこと。リボフラビンは、紫外線の存在下、光還元反応によりフリーラジカルを生成する。この性質を利用して、分子間の架橋が可能となり、光開始剤として合成反応によく利用される。

波長が可視光よりも短い10nm~400nmの光。

原子同士の間で電子を共有することで生じる化学結合で、結合力が強い。

光で化学結合を形成することにより、分子中の特定原子間にできる三次元的な化学結合のこと。

共有結合以外の原子同士を結びつける力を表し、水素結合やπ-π(パイ-パイ)相互作用などが知られている。共有結合に比べて結合力は弱いが、複数の力が協同的に働くことで原子・分子はあたかも共有結合のように連結される。

分子や原子などの物質が自発的に秩序を持つ大きな構造を作り出す現象。

抗ガン剤の一種である。腫瘍細胞の核内の遺伝子に結合することで、DNAやRNAを合成する酵素の働きを阻害することで抗腫瘍効果を示す。

レーザーとは、光を増幅して放射するレーザー装置、またはその光のことである。レーザー光は指向性や収束性に優れており、発生する光の波長を一定に保つことができる。とくに700~1100 nmの近赤外領域の波長の光は生体透過性が高いことが知られている。

タンニン酸はタンパク質を変性させることにより組織や血管を縮める作用を有する渋味を示す化学物質。鉄イオンと反応し強く結合して難溶性の塩(タンニン酸-鉄複合体)を形成することが知られている。

令和6年1月9日

出典:JAIST プレスリリース https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2024/01/09-1.html金沢大学・北陸先端科学技術大学院大学 第2回共同シンポジウムを開催

令和5年12月12日(火)、金沢大学宝町キャンパス 医学図書館2階 十全記念スタジオにおいて、金沢大学・北陸先端科学技術大学院大学 第2回共同シンポジウムが開催されました。

金沢大学と本学は、融合科学共同専攻における分野融合型研究を推進してきましたが、今年度より、融合科学共同専攻にとどまらず、両大学間の共同研究の発展と促進を目指し、共同シンポジウムを開催しています。第1回目は令和5年6月26日に本学にて開催いたしましたが、第2回目である今回は「バイオメディカル」をテーマに、金沢大学にて開催いたしました。

金沢大学 和田隆志学長による開会挨拶後、本学 超越バイオメディカルDX研究拠点長 松村和明教授、金沢大学 附属病院眼科 小林 顕講師、金沢大学 医薬保健研究域医学系 三枝理博教授、本学 バイオ機能医工学研究領域 筒井秀和准教授がそれぞれバイオメディカル関連の最新研究について講演し、本学 寺野稔学長の挨拶をもって閉会となりました。

両学長は、開会・閉会の挨拶の際に、本シンポジウムをきっかけとしたシーズ開発や社会実装、および研究連携を中枢とした両大学の発展への期待について述べられました。また、本シンポジウムが、今後の両大学間の共同研究の発展と促進を目的としていることから、各講師の先生方は、自身の研究内容の説明に加えて、「どのような研究分野との共同研究が可能か」という点も併せて講演されました。

オンライン配信とのハイフレックス形式にて開催しました本シンポジウムには、両大学より多くの方が参加され、質疑応答の時間には講演内容に関する活発な意見交換が研究者間で行われました。次回は本学を会場として開催される予定です。本シンポジウムが今後両大学間の共同研究発展の端緒となるよう推進して参ります。

開会の挨拶をする金沢大学 和田学長

講演①「両性電解質高分子による細胞凍結保護とタンパク質安定化作用」

松村 和明 教授(本学 超越バイオメディカルDX研究拠点長)

講演②「水疱性角膜症治療 (角膜内皮移植)の進歩」

小林 顕 講師(金沢大学附属病院 眼科)

講演③「中枢体内時計神経ネットワークの動作原理解明と操作に向けて」

三枝 理博 教授(金沢大学医薬保健研究域医学系)

講演④「細胞認識能を備えた電気生理学計測法の構築にむけて」

筒井 秀和 准教授(本学 バイオ機能医工学研究領域)

閉会の挨拶をする寺野学長

令和5年12月15日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2023/12/15-1.html