研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。物質化学フロンティア研究領域の後藤教授の論文がCarbon誌の表紙に採択

ナノマテリアルテクノロジーセンターの後藤和馬教授(物質化学フロンティア研究領域)の論文が、米国炭素学会機関紙「Carbon」の表紙(front cover)に採択されました。

本研究は、後藤研究室および京都大学、岡山大学による共同研究の成果です。

■掲載誌

Carbon, Vol. 206, Page 84-93.

掲載日:2023年3月25日

■著者

Hideka Ando(特別研究学生、後藤研究室), Katsuaki Suzuki, Hironori Kaji, Takashi Kambe, Yuta Nishina, Chiyu Nakano, Kazuma Gotoh

■論文タイトル

Dynamic nuclear polarization - nuclear magnetic resonance for analyzing surface functional groups on carbonaceous materials

■論文概要

炭素材料は、化学反応の触媒や燃料電池・二次電池の電極、バイオマテリアルなど多種多様な分野での応用が期待されている。本研究ではNMR(核磁気共鳴分光法)による炭素材料の表面構造分析の感度を改善するため、信号強度増幅剤を用いた動的核偏極NMRを用いた。これまで不可能と考えられていた炭素表面上の微量のメチル基、水酸基などの表面官能基の検出に成功し、炭素材料の性質に大きな影響を及ぼす表面構造の微細な違いが検出可能となった。

表紙詳細:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008622323001549

論文詳細:https://doi.org/10.1016/j.carbon.2023.02.010

令和5年3月31日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2023/03/31-1.html物質化学フロンティア研究領域の長尾教授の提案課題がJSTのNEXUS2025年度若手人材交流プログラムに採択

物質化学フロンティア研究領域の長尾祐樹教授の提案課題「日・マレーシア エネルギー変換・貯蔵ハブ拠点形成と若手人材交流」が、科学技術振興機構(JST)日ASEAN科学技術・イノベーション協働連携事業(NEXUS)2025年度若手人材交流プログラムに採択されました。

NEXUS若手人材交流プログラム(Y-tec)は、日ASEAN科学技術・イノベーション協働連携事業の一環として、高校生を含む原則40歳以下の学生、研究者、教員、科学技術にかかわる業務に従事する方を対象とし、先端分野を含めた科学技術分野全般における相互交流(派遣、招へい)を支援することにより、日ASEANの若手研究人材の交流や関係構築を図り、国際頭脳循環の活性化及び次世代の優秀な研究者の育成に貢献するものです。

*詳しくはJSTホームページをご覧ください。

令和8年1月7日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2026/01/07-1.html物質化学フロンティア研究領域の都教授らのAUN技術に係る論文がNature Biomedical Engineering誌 2025年 傑出論文に選定

物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎教授らの研究グループによる、複合細菌AUNを用いたがん治療技術に関する論文が、Nature Biomedical Engineering誌において「2025年の傑出した論文(Outstanding Paper)」として選定されました。

本研究は、腫瘍内から単離された2種の天然細菌からなる複合細菌AUNが、免疫応答に依存せず腫瘍を選択的に破壊することを明らかにしたものであり、既存の免疫療法や遺伝子改変細菌とは異なる、新たながん治療の可能性を示しています。

本成果は、がん治療における新規モダリティ創出に貢献するものとして高く評価されました。

本研究は基礎研究に留まらず、現在、スタートアップ創業と臨床応用を見据えた事業化フェーズへと進んでおり、研究成果の社会実装を本格的に加速しています。

詳細:https://www.nature.com/articles/s41551-025-01595-2

■論文情報

令和7年12月25日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2025/12/25-1.html国際的な総合科学雑誌Natureのオンライン版に都教授らのAUN技術に係る記事広告が掲載

国際的な総合科学雑誌 Natureのオンライン版に、物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎教授と研究チームが進める「AUN細菌コンソーシアムによるがん治療技術」の研究に関する記事広告「Could cancer-attacking bacteria offer a new way to treat tumours?」が掲載されました。

掲載記事(Nature Partner Content)

https://www.nature.com/articles/d42473-025-00331-3

令和7年12月23日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2025/12/23-2.html物質化学フロンティア研究領域の都教授がSmall Science編集諮問委員に就任

物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎教授がドイツWiley社の国際学術誌"Small Science"のEditorial Advisory Board(編集諮問委員)に就任しました。

Small Scienceは、ナノ・マイクロスケール科学の分野における最先端研究を扱う国際的なオープンアクセスジャーナルであり、同分野を代表する"Small"系列誌の一つとして高い評価を得ています。Editorial Advisory Boardは、誌の将来的な方向性や新たな研究領域の提案、学術コミュニティとの連携強化など、戦略的な側面から雑誌の発展に助言を行う役割を担っています。

都教授は、米国Cell Press社Cell Reports Physical ScienceおよびiScienceにおいてもEditorial Advisory Boardを務めており、国際的な学術出版の場で活躍の幅を広げています。

今後、同教授はSmall Scienceの発展に寄与するとともに、学術界における国際的な研究交流の推進に取り組んでいく予定です。

詳細:https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/26884046/homepage/editorial-board

令和7年11月26日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2025/11/26-1.html令和7年度第1回・第2回全学FDを開催

本学では、教育内容および指導方法の改善・充実を目的として、令和7年度第1回および第2回全学FD(Faculty Development)を開催しました。

■第1回全学FD

7月23日(水)、「シラバスと成績評価について」というテーマで、本学小ホールにて第1回全学FDを開催し、69名の教員が参加しました。

FD担当の高村禅教授の挨拶に続き、大学評価WG主査の芳坂貴弘教授より、本学における「シラバスと成績評価」の現状や課題、「必修A科目」「シラバス」「研究室教育方針」の修正の必要性について、事前アンケート結果を交えて説明がありました。

続いて、「必修A科目を授業科目としてどのように位置付け、研究室教育を通じてどう評価するか」や「シラバス改善・準備学修の計画方法」などをテーマにグループ討議を実施。発表を通じて、シラバスや成績評価に関する理解を深めるとともに、研究領域を超えた意見交換の機会となりました。

事後アンケートでは、「他の学位プログラムの運営を知ることができた」「研究室での指導方針を共有できて有意義だった」などの意見が寄せられました。

■第2回全学FD

9月26日(金)、第2回目は「副テーマ研究の指導・評価方法について」をテーマに、小ホールにて開催し、71名の教員が参加しました。副テーマ研究は、主指導教員とは異なる教員のもとで行われる選択必修科目で、異分野研究や共同研究などを通じて幅広い学びが得られる、本学の特色ある教育プログラムです。

FD担当の廣川直准教授による説明の後、12のグループに分かれて議論を行い、成果を発表しました。討議では、副テーマ研究の多様な実施形態や、実施時期・期間の適切な管理の重要性、他領域との連携促進など、多面的な意見が共有されました。

事後アンケートでは、「他研究室の指導・評価方法を知ることができて有意義だった」「評価基準について継続的に議論すべき」などの声が寄せられました。

本学では、今後もFD活動を通じて教育の質の向上を図り、より良い学びの環境づくりに取り組んでいきます。

第1回全学FDの様子

令和7年11月12日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2025/11/12-1.html「北陸技術交流テクノフェア2025」に出展しました

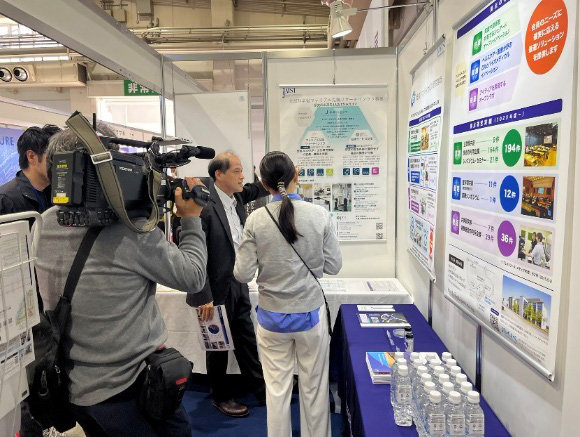

10月23日(木)から24日(金)の2日間、福井県産業会館(福井県福井市)にて、北陸三県の企業・大学・研究機関が一堂に会する北陸最大級の総合展示会「北陸技術交流テクノフェア2025」が開催されました。

今年は過去最多となる209社が出展し、新幹線沿線からの参加も2年連続で増加しました。大阪・関西万博で話題となった「健康タイムマシン」も登場するなど、会場は多くの熱気と交流にあふれました。

本学からは、超越バイオメディカルDX研究拠点(eMEDX)が「特別企画展:ヒトと企業を輝かせるウェルビーイングテクノロジー展」にブース出展し、健康・医療・ライフサイエンス分野における最新の取り組みや研究成果を紹介しました。会期中は、ライフサイエンス関連の製造業や教育・学習支援業など、幅広い分野の方々にご来場いただき、活発な意見交換が行われました。また、特別展ブースインタビューやメディア(日本テレビ、福井テレビなど)にも取り上げられ、多くの注目を集める機会となりました。ご来場いただいた皆さまに、心より御礼申し上げます。

今後もeMEDXは、健康・医療・ライフサイエンス分野における最先端の研究や取り組みを紹介しつつ、未来志向の共創を通じて、産学官連携の新たな可能性を発信していきます。

【超越バイオメディカルDX研究拠点】

https://www.jaist.ac.jp/ricenter/emedx/

令和7年10月31日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2025/10/31-1.html物質化学フロンティア研究領域の都教授がCell Reports Physical Science編集諮問委員会に就任

物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎教授が米国Cell Press社が刊行する国際学術誌 Cell Reports Physical Scienceの編集諮問委員会(Editorial Board of Advisors, EAB)委員に就任しました。

Cell Reports Physical Scienceは、物理科学分野と生命科学分野の学際的研究を対象とした国際的ジャーナルであり、特にナノ材料の生物医学応用やライフサイエンスとの融合領域における注目度の高い成果を発表しています。EABは、今後の研究分野の方向性や新進気鋭の研究者の推薦など、学術誌の戦略的運営に助言を行う役割を担っています。

都教授は、ナノバイオテクノロジーやドラッグデリバリーシステム、さらには「リビングドラッグ」と呼ばれる微生物を活用する次世代治療法の開発など、幅広い先端研究を推進しています。すでにCell Press社の国際誌 iScience においても編集諮問委員を務めており、今回の就任はその国際的評価と研究の学際性が改めて認められたものです。

今後も国際的な研究交流と学術誌運営への積極的な貢献を通じて、世界の科学と医療の発展に寄与することが期待されます。

詳細:https://www.cell.com/cell-reports-physical-science/advisory-board

令和7年10月29日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2025/10/29-3.html「BioJapan 2025」に出展

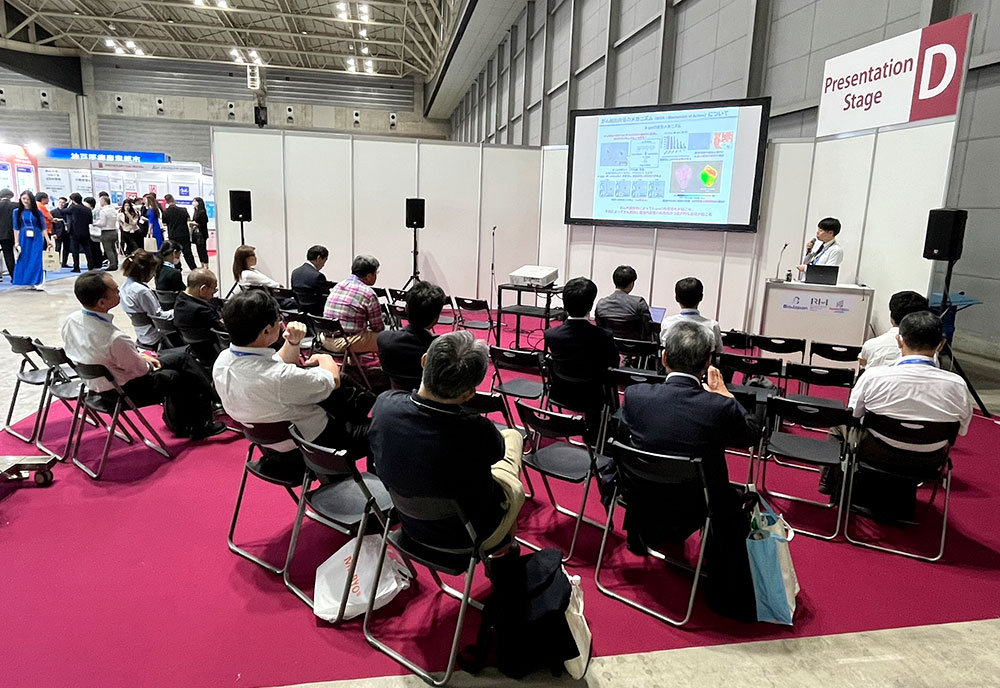

10月8日(水)から10日(金)までの3日間、パシフィコ横浜(神奈川県横浜市)にて「BioJapan 2025」が開催されました。会期中の来場者数は22,167名(前回比141%)にのぼり、会場は多くの熱気と交流にあふれました。

本学からは、超越バイオメディカルDX研究拠点(eMEDX)がブースを出展し、都 英次郎教授によるプレゼンテーション「複合細菌AUNを用いた固形がん治療法」を行いました。会期中は、eMEDX会員をはじめ、ライフサイエンス関連の製造業や教育・学習支援業など、幅広い分野の方々にブースや出展者プレゼンテーションへお立ち寄りいただき、活発な意見交換が行われました。ご来場いただいた皆さまに、心より御礼申し上げます。

今後もeMEDXでは、健康・医療・ライフサイエンス分野における最先端の研究や取り組みを紹介しながら、未来志向の共創を通じて、産学官連携の新たな可能性を発信してまいります。

【超越バイオメディカルDX研究拠点】

https://www.jaist.ac.jp/ricenter/emedx/

令和7年10月24日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2025/10/24-1.html物質化学フロンティア研究領域の都教授らの研究チームが「S2S Japan 2025」において、ファイナリストに選出

物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎教授らの研究チームが、アカデミア発ディープテック・スタートアップ支援プログラム 「S2S Japan 2025(Science to Startup Japan)」 において、ファイナリスト(最終選考進出者) に選出されました。

本プログラムは、革新的な大学発シーズをグローバル投資家・産業界へ橋渡しすることを目的としており、世界的に有望な技術・研究成果が選抜されます。

都教授らの研究チームは、「Nature's Own Bacterial Duo: A Gene-Free, Safe, and Powerful Cancer Therapy (AUN)」と題した遺伝子改変を用いない天然細菌コンソーシアムAUN(阿吽)による新規がん治療技術の研究開発に取り組んでいます。

AUNは、免疫非依存的かつ高い安全性を有する新しい細菌がん治療法として注目を集めており、その科学的独創性と社会的インパクトが高く評価されました。

都教授は、2025年11月13日(木)開催の「S2S Japan Symposium」 にて、同技術の研究成果と事業化ビジョンについて発表を行う予定です。

【参考情報】

・S2S Japan公式サイト: https://s2s-japan.com/

・プログラム主催: S2S Japan運営事務局

・会場: 東京ミッドタウン八重洲カンファレンス(予定)

令和7年10月16日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2025/10/16-1.html金沢大学・北陸先端科学技術大学院大学 第5回共同シンポジウムを開催

9月29日(月)、本学小ホールにおいて、金沢大学・北陸先端科学技術大学院大学 第5回共同シンポジウムを開催しました。

金沢大学と本学は、平成30年度より融合科学共同専攻における分野融合型研究を推進してきましたが、令和5年度からは、融合科学共同専攻の活動にとどまらず、両大学間の共同研究の発展と促進を目的に共同シンポジウムを開催しており、今回で第5回目の開催となります。

「量子科学」をテーマに開催した今回は、寺野 稔学長による開会挨拶後、金沢大学 ナノマテリアル研究所 石井 史之 教授、本学 次世代デジタル社会基盤研究領域 リム 勇仁 教授、金沢大学 理工研究域電子情報通信学系 李 睿棟 准教授、本学 ナノマテリアル・デバイス研究領域 安 東秀 准教授にそれぞれ量子科学に関する先進的な研究開発についてご講演いただき、金沢大学 和田 隆志学長の挨拶をもって閉会となりました。

また今回は、両大学の教員や学生等による量子科学に関する研究内容のポスター展示も行われ、参加者にとって多くの研究者の最新研究に触れる機会となりました。

近年、量子の特性を積極的に活用する量子技術が急速に発展しており、量子コンピュータや量子計測・センシング等の分野での応用が期待されていることから、量子科学は大変注目度が高い研究分野となっています。そのため、今回の本シンポジウムには、両大学から多くの方が参加され、講演者への質疑や研究者間の情報交換も大変活発なものとなりました。

本シンポジウムをきっかけに今まで多くの研究連携が両大学間で生じております。本シンポジウムが両大学間のさらなる研究連携発展の端緒となるよう、今後も推進していきます。

開会の挨拶をする寺野学長

講演①「『保護された量子』を探る ~計算科学が拓く新物質デザイン~」

石井 史之 教授(金沢大学 ナノマテリアル研究所)

講演②「The Past, Present, and Future of the Quantum Internet」

リム 勇仁 教授(本学 次世代デジタル社会基盤研究領域)

講演③「信頼性の高い分散型量子メタバースの実現に向けて」

李 睿棟 准教授(金沢大学 理工研究域電子情報通信学系)

講演④「ダイヤモンドNV中心を用いた、量子センシング、量子通信、量子コンピュータへの応用」

安 東秀 准教授(本学 ナノマテリアル・デバイス研究領域)

閉会の挨拶をする金沢大学 和田学長

研究者間の歓談時間の様子

令和7年10月8日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2025/10/08-1.html「世界で最も影響力のある科学者トップ2%」に本学から8名の教員が選出

エルゼビア社(寄稿者:スタンフォード大学John P.A. Ioannidis教授)が2025年9月19日に更新・発表した、科学分野で影響度の高い科学者を特定する「標準化された引用指標に基づく科学著者データベース"Updated science-wide author databases of standardized citation indicators"」の最新版において、本学から「単年(single recent year)」区分(2024年)で8名(「生涯(career-long)」区分で10名)の在籍教員が選出されました。

このリストは、エルゼビア社が提供する抄録・索引データベースScopusに基づき、22の科学分野と174のサブ分野において、5本以上の論文を発表した世界中の科学者を対象としたもので、各サブ分野で被引用数の上位2%に該当する研究者が毎年選出されています。

2024年単一年度(single recent year)区分 8名 ※研究領域順

| 氏名、英語表記 | 研究領域 | ランクされたサブ分野 |

| クサリ 准教授 Koohsari, Mohammad Javad |

創造社会デザイン | Public Health| Urban & Regional Planning |

| 藤﨑 英一郎 教授 Fujisaki, Eiichiro |

コンピューティング科学 | Artificial Intelligence & Image Processing| Networking & Telecommunications |

| 上田 純平 准教授 Ueda, Jumpei |

物質化学フロンティア | Applied Physics| Nanoscience & Nanotechnology |

| 栗澤 元一 教授 Kurisawa, Motoichi |

物質化学フロンティア | Biomedical Engineering| Polymers |

| 後藤 和馬 教授 Gotoh, Kazuma |

物質化学フロンティア | Inorganic & Nuclear Chemistry| Nanoscience & Nanotechnology |

| 長尾 祐樹 教授 Nagao, Yuki |

物質化学フロンティア | Energy| Polymers |

| 西村 俊 准教授 Nishimura, Shun |

物質化学フロンティア | Organic Chemistry| Physical Chemistry |

| 山口 政之 教授 Yamaguchi, Masayuki |

物質化学フロンティア | Polymers| Materials |

生涯(Career)区分 10名 ※研究領域順

| 氏名、英語表記 | 研究領域 | ランクされたサブ分野 |

| ヒュン ナム ヤン教授 Van-Nam, Huynh |

共創インテリジェンス | Artificial Intelligence & Image Processing| Operations Research |

| 藤﨑 英一郎 教授 Fujisaki, Eiichiro |

コンピューティング科学 | Artificial Intelligence & Image Processing| Networking & Telecommunications |

| 浅野 文彦 准教授 Asano, Fumihiko |

人間情報学 | Industrial Engineering & Automation| Design Practice & Management |

| 上田 純平 准教授 Ueda, Jumpei |

物質化学フロンティア | Applied Physics| Nanoscience & Nanotechnology |

| 栗澤 元一 教授 Kurisawa, Motoichi |

物質化学フロンティア | Biomedical Engineering| Polymers |

| 長尾 祐樹 教授 Nagao, Yuki |

物質化学フロンティア | Energy| Polymers |

| 松村 和明 教授 Matsumura, Kazuaki |

物質化学フロンティア | Biomedical Engineering| Polymers |

| 山口 政之 教授 Yamaguchi, Masayuki |

物質化学フロンティア | Polymers| Materials |

| 前之園 信也 教授 Maenosono, Shinya |

ナノマテリアル・デバイス | Applied Physics| Chemical Physic |

| 芳坂 貴弘 教授 Hohsaka, Takahiro |

バイオ機能医工学 | General Chemistry| Organic Chemistry |

【参照サイト】

[Elsevier Data Repository]

August 2025 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators"

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/8

Published: 19 September 2025

DOI:10.17632/btchxktzyw.8

2025年度JST戦略的創造研究推進事業(CREST・ACT-X)に採択

国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の「戦略的創造研究推進事業(CREST・ACT-X)」において、本学の研究提案からCREST1件、ACT-X1件が採択されました。

採択者および採択課題は以下のとおりです。

【CREST】

研究代表者:ナノマテリアル・デバイス研究領域 ホ アン ヴァン教授

研究課題名:Cross-X: AI 駆動型の触覚・近接センシングおよび適応的コンポーネントによる、多様な形態に対応した身体知能の実現

研究領域:実環境知能システムを実現する基礎理論と基盤技術の創出

研究概要:

本研究は、全身にわたるマルチモーダルセンシングを、適応的形態、事前学習知識、継続学習と統合し、迅速かつ頑健に応答できる物理知能モジュールを構築することを目的とする。さらに、各モジュールにおける局所的なセンシング・駆動から、ロボット全体における統合的な機能発現へと至る「身体知能」の科学的基盤を確立し、次世代ロボティクスの新しいパラダイムを切り拓くことが期待される。

【ACT-X】

研究代表者:コンピューティング科学研究領域 鎌田 斗南助教

研究課題名:連続と離散を横断する計算基盤の確立と実問題への接続

研究領域:次世代 AI を築く数理・情報科学の革新

研究概要:

近年の計算機科学の発展により、実社会の多様な課題を計算機で扱うことが可能となった。しかし、社会課題の多くは本来的に連続的であり、計算機が扱う離散的な近似との間には根本的な差異がある。そのため、問題の困難性と容易性の境界を理解するためには、連続性を計算機上で扱う新たな枠組みが必要である。本研究では、実社会の問題を実数変数の決定問題としてモデル化し、その計算量解析を通じて、体系的な数理基盤を確立する。

CREST:

CRESTは、我が国が直面する重要な課題の克服に向けて、独創的で国際的に高い水準の目的基礎研究を推進し、社会・経済の変革をもたらす科学技術イノベーションに大きく寄与する、新たな科学知識に基づく創造的で卓越した革新的技術のシーズ(新技術シーズ)を創出することを目的とするネットワーク型(チーム型)研究です。

「実環境知能システムを実現する基礎理論と基盤技術の創出」領域では、実環境・物理空間における多様かつ予測困難な状況変化に対して柔軟かつ安全に対応できる知能システム(Physical AI)の構築に向けた基礎学理と基盤技術の創出を目指します。AI とロボティクスやIoT との連携により AI に身体性を付与するなど、知能、機械、数理、制御、計算、通信、神経科学等の学術分野の融合による高度な知能システム構築に資する研究開発を推進します。

▶ 戦略的創造研究推進事業(CREST)

ACT-X:

ACT-Xは、我が国が直面する重要な課題の克服に向けて、優れた若手研究者を発掘し育成することを目的としたネットワーク型(個人型)研究です。

「次世代AIを築く数理・情報科学の革新」領域では、既存のAI技術の限界・困難を克服するため、AI 技術・情報科学および数学・数理科学、その他様々な研究分野の融合・応用による AI技術の高度化や適用範囲の拡大などの、挑戦的な研究課題に取り組む若手研究者を支援することで、新しい価値の創造につながる研究開発を推進します。

▶ 戦略的創造研究推進事業(ACT-X)

令和7年9月29日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2025/09/29-2.html文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)シンポジウムを本学で開催

9月11日(木)、9月12日(金)の2日間、本学にて、「ナノ物性の可視化と理解:AIと拓くマテリアル解析の新展開」シンポジウムを開催しました。文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)事業の一環として開催された本シンポジウムには、オンラインと現地合わせて150名を超える参加者が集まり、活発な議論と情報交換が行われました。

今回のシンポジウムでは、電子顕微鏡(TEM)像や分光データを活用したAIによるマテリアル解析の新たな展開をテーマに、最前線で活躍する研究者が講演を行いました。ARIM事業では、TEM画像や分光データの収集・蓄積を進めており、今後のデータ公開・共用に向けた準備が進んでいます。

【プログラム概要】

1日目(9月11日)

初日は、本学先端科学技術研究科副研究科長・大島義文教授の挨拶に続き、以下の招待講演が行われました。

①武藤俊介 教授(名古屋大学)

TEM応用における計測インフォマティクスのビジョンと課題について講演

②志賀元紀 教授(東北大学)

微細構造計測データに対する機械学習の応用について紹介

③溝口照康 教授(東京大学)

生成AIを活用した計測データからの情報抽出と物質設計について講演

④木本浩司 センター長(物質・材料研究機構(NIMS))

4D-STEMと教師なし機械学習によるナノ領域構造解析について発表

2日目(9月12日)

⑤ダム ヒョウ チ 教授(本学共創インテリジェンス研究領域)

Data-Driven AIによる材料動態の可視化について講演

⑥井原史朗 助教(九州大学)

情報科学を援用したナノスケール幾何学情報の抽出と3次元可視化について紹介

⑦麻生浩平 講師(本学ナノマテリアル・デバイス研究領域)

画像処理を活用した電子顕微鏡画像からのナノ材料情報の抽出について発表

閉会にあたり、本学ナノマテリアル・デバイス研究領域 高村由起子教授(ARIM業務責任者)が総括と今後の展望を述べ、盛況のうちに終了しました。

終了後、参加者からは、「生成AIの知見が研究に活用できそうだと感じた」、「結晶粒界の可視化が非常に興味深かった」、「実験家の視点に近い取り組みが印象的だった」などの感想が寄せられました。

今回のシンポジウムは、TEMデータを活用したデータ駆動型研究の可能性を広く共有する貴重な機会となりました。本学は今後もARIM事業を通じて、マテリアル解析の新展開を支援していきます。

開会の挨拶をする

大島義文教授

①武藤俊介教授

(名古屋大学)

②志賀元紀教授

(東北大学)

③溝口照康教授

(東京大学)

④木本浩司センター長

(NIMS)

⑤ダムヒョウチ教授

(本学)

⑥井原史朗助教

(九州大学)

⑦麻生浩平講師

(本学)

閉会の挨拶をする

高村由起子教授

令和7年9月29日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2025/09/29-1.html物質化学フロンティア研究領域の都教授らの総説論文がCell Biomaterialsに掲載

物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎教授らの総説論文「生きた医薬(リビングドラッグ):治療応用における素晴らしい進化(Living Drugs: A Wonderful Evolution for Therapeutic Applications)」が、国際学術誌 Cell Biomaterials(Nature姉妹誌と同等レベルに格付けされているCell Pressの新興フラッグシップジャーナル)に掲載されました。

なお、本研究は、文部科学省 科学研究費補助金 基盤研究A(23H00551)、同 挑戦的研究(開拓)(22K18440、25K21827)、国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST)研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)(JPMJTR22U1)、同 大学発新産業創出基金事業 スタートアップ・エコシステム共創プログラム(JPMJSF2318)、同 次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)未来創造イノベーション研究者支援プログラム(JPMJSP2102)、本学超越バイオメディカルDX研究拠点ならびに生体機能・感覚研究センターの支援のもと行われたものです。

掲載誌 :Cell Biomaterials

論文題目:Living Drugs: A Wonderful Evolution for Therapeutic Applications

著者 :Soudamini Chintalapati, Nina Sang, Mikako Miyahara, Seigo Iwata, Kei Nishida, Eijiro Miyako*

掲載日 :2025年9月8日にオンライン版に掲載

DOI :https://doi.org/10.1016/j.celbio.2025.100193

■論文概要

本総説では、細菌・ウイルス・ファージなどの「生きた医薬(Living Drugs)」が持つ治療応用の最前線と将来展望について包括的に解説しています。特に、がんや多剤耐性菌感染症において、これらの生物を利用した革新的治療法が急速に進展しており、免疫応答の回避、標的精度の向上、複合療法モデルの構築など、多様な技術的ブレークスルーが紹介されています。さらに、臨床応用に向けた課題として、投与方法や安全性評価、規制面での対応などが議論され、治療カテゴリーごとの将来方向性や研究優先課題についても提案しています。

本総説では、都研究室が開発を進めている2種の細菌による新たながん治療へのアプローチ「AUN(阿吽)」(プレスリリース参照)を用いた新規がん療法についても取り上げています。AUNは低酸素性腫瘍微小環境に選択的に集積・増殖し、免疫依存性と免疫非依存性の両経路を介して腫瘍を攻撃する自然由来の細菌療法です。特に、免疫不全状態でも効果を発揮し、腫瘍内血管の選択的破壊や細菌変形などによる直接的な腫瘍壊死誘導が確認されています。遺伝子改変を必要とせず高い安全性を維持できることから、臨床応用への展望が広がっています。

本総説は、Living Drugs研究の現状と課題、そして都研究室発のAUN療法を含む次世代治療の可能性を示す重要な指針となるものです。

プレスリリース詳細:2種の細菌による新たながん治療へのアプローチ「AUN(阿吽)」を開発 ―免疫不全状態でも機能が期待されるがん治療に向けて―

令和7年9月9日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2025/09/09-1.html学生のNGUYEN, Kim Loc Thiさんらの論文が、Advanced Science (WILEY) 誌の表紙に採択

学生のNGUYEN, Kim Locさん(博士後期課程3年、サスティナブルイノベーション研究領域、桶葭研究室)らの「パターン形成:分割現象における「対称性の破れ」を実証」に係る論文が、Advanced Science (WILEY) 誌の表紙に採択されました。

■掲載誌

Advanced Science, volume 12, issue 32 (2025)

掲載日:2025年9月1日

■著者

Thi Kim Loc Nguyen, Taisuke Hatta, Koji Ogura, Yoshiya Tonomura, Kosuke Okeyoshi*

■論文タイトル

Symmetry breaking in meniscus splitting: Effects of boundary conditions and polymeric membrane growth

■論文概要

自然界には様々な幾何学パターンがあり、例えば雪の結晶の形は、気温と水蒸気の量で多様に変化します。また、乾燥環境は水の蒸発を引き起こし、生物であればその成長過程で非対称なパターンをつくります。これまで、この幾何学性や非対称性について、数理的な解釈がなされてきたものの、物理化学的実験に基づいた再現はなされてきませんでした。本研究は、界面分割現象のパターン形成において、対称性が破れることを実証しました。この分割現象は「ワインの涙」として知られる粘性フィンガリング現象を展開したものです。有限空間からポリマー水分散液が乾燥する際、空間中心からずれた位置にポリマーを析出して乾燥界面を分割します。これは、界面科学や高分子科学だけでなく、生体組織など自然界に見られる非対称なパターン形成の理解に重要です。

表紙詳細:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.71215

論文詳細:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202503807

プレスリリース:https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/press/2025/06/04-1.html

令和7年9月8日

出典:JAIST お知らせ https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2025/09/08-1.html